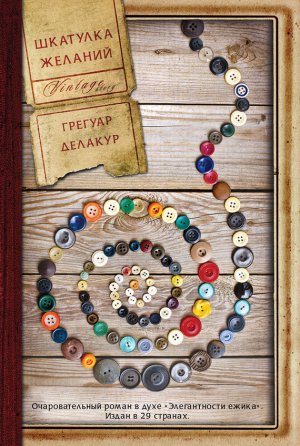

Шкатулка желаний Делакур Грегуар

Побыть неделю в Лондоне с Надин. (Жить ее жизнью, баловать ее, холить и лелеять, читать ей «Маленького принца»… О господи, я совсем с ума сошла!)

Набраться смелости и сказать Ромену, что подружка, с которой он приезжал на прошлое Рождество, по-моему, мерзкая, вульгарная, до ужаса противная девка. (Послать ему денег.)

Заняться наконец собой. Начать ходить в спа-салон. (Тайский массаж — два с половиной часа ласки! Косметика «Кодали»?[32] «Симона Малер»?[33])

Лучше питаться.

Сесть на диету.

(Да, да, да — и то, и другое!)

В ближайшее же 14 июля потанцевать с Жо под «Бабье лето».

Купить полную «бондиану» на DVD. (???)

Пригласить журналистку на обед. (Подарить что-нибудь ее матери.)

Сумка от Шанель.

Обувь от Лубутена.

Платок «Гермес». (Заставить продавца развернуть передо мной целую гору платков, а потом сказать: угу, я подумаю!)

Купить хронометр «Сейко».

Сказать всем, что это я, я выиграла восемнадцать миллионов (точнее, восемнадцать миллионов пятьсот сорок семь тысяч триста один евро и двадцать восемь сантимов), — чтобы все позавидовали. (Наконец-то!!!)

Заглянуть к Порше (в Лилле? в Амьене?). Узнать про «кайен» все подробности.

Сходить на концерт Джонни Холлидея и хоть разок послушать его живьем. Пока он жив.

Купить себе «пежо-308» с навигатором. (???)

Чтобы мне сказали, что я красавица.

~~~

Однажды я чуть было не завела любовника.

Почти сразу после рождения мертвого тела Надеж.

Когда Жо разнес в щепки чуть не все, что было в доме, и перестал высасывать каждый вечер, валяясь перед телевизором, по восемь или десять банок пива.

В общем, когда он сделался злобным.

Потому что в те времена, когда он надирался до бесчувствия, он попросту превращался в овощ. Только и всего. Он превращался в нечто вялое и бесформенное, в нем появлялось именно то, что женщины ненавидят в мужчинах: он становился пошлым, эгоистичным, безответственным слабаком, тряпкой. Но при этом был абсолютно спокойным — овощ, иначе и не скажешь.

Жестоким он сделался, когда завязал. Поначалу я списывала его злобные выходки на абстинентный синдром. Вместо своего обычного десятка банок нормального пива он выдувал теперь вдвое больше безалкогольного, как будто надеялся, вылакав эти двадцать банок, заполучить в конце концов пресловутый 1 % алкоголя, который они, если верить крохотным буковкам на этикетке, содержали… или должны были содержать, и добиться опьянения — того, по чему и тосковал. Однако на дне банок, как и в глубине собственной души, не находил ничего, кроме злобы. Кроме грязных, мерзко пахнущих слов, вылетавших из его рта. Это ты своей жирной тушей задавила мою Надеж… Всякий раз, как садилась, ты давила мою дочку… Мой ребеночек умер, потому что ты не занималась собой… Твое тело превратилось в помойку, бедняга Жо, твое тело — отвратительная раскормленная помойка. Ты свинья, Жо. Свинья. Хавронья поганая.

Я нахлебалась досыта.

Я не отвечала. Я убеждала себя, что страдания Жо нестерпимы, он обезумел оттого, что наша маленькая девочка родилась мертвой, и на меня теперь обрушивается его безумие, не он сам. Словом, это был беспросветно черный год. Я вставала по ночам, чтобы поплакать в комнате крепко спящей Надин, — не хотела, чтобы муж слышал, как я плачу, не хотела, чтобы он видел, как больно мне делает, стыдилась этого. Я сто раз собиралась сбежать от Жо вместе с детьми — и сто раз уговаривала себя потерпеть. Его боль в конце концов утихнет, уйдет, покинет нас, говорила я себе. Нельзя все сохранить и все удержать. Бывает горе настолько тяжкое, что ничего другого не остается — только дожидаться, пока все пройдет. Я протягивала руки в темноту, раскрывала объятия в надежде, что появится мама и прикорнет возлеменя. Я молилась о том, чтобы почувствовать ее тепло и чтобы мрак меня не поглотил. Но когда мужчинам плохо, женщины всегда одиноки.

Если я тогда не умерла, то только благодаря коротенькой и самой обычной фразе. И голосу, который ее произнес. И губам, с которых она слетела. И прекрасному лицу, с которого мне улыбались эти губы.

~~~

— Давайте-ка я вам помогу…

Ницца, 1994 год.

Уже восемь месяцев прошло после смерти Надеж, восемь месяцев, как мы закопали ее тело.

Кошмарный белый лакированный гробик. Две готовые взлететь гранитные голубки на надгробном камне. Я не выдержала этого — меня выворачивало наизнанку. Доктор Карон-старший прописывал мне лекарства. Затем прописал полный покой. А после — свежий воздух.

Стоял июнь. Жо и дети остались в Аррасе: у него завод, у детей — конец учебного года. Их легкий, недолгий траур. Их вечера без меня: разогревать в микроволновке готовую еду, смотреть, пользуясь маминым отсутствием, дурацкие фильмы на видеокассетах — и говорить друг другу каждый вечер, что мама скоро вернется и все будет хорошо.

Я сказала доктору Карону-старшему, что не могу больше выносить жестокости мужа. Я произносила слова, которых до тех пор не произносила никогда. Признавалась в своих слабостях и своих женских страхах. Описывала словами свой ужас. Это было позорище. Я заледенела, окаменела, я обливалась слезами и соплями, крепко зажатая в его старых костлявых руках. В его клешнях.

Я выплакивала на груди у доктора отвращение моего мужа. Злобная ярость Жо не только измучила меня, совершенно лишила сил, но и оказалась заразной. Я раздирала свое тело-убийцу, острием ножа для мяса вычерчивала крики на своих руках, вымазывала лицо собственной преступной кровью. Я и сама помешалась. Я изрезала себе язык, чтобы заставить его молчать, разодрала уши, чтобы больше ничего не слышать.

И тогда доктор Карон-старший, обдавая меня несвежим дыханием, сказал: я спасу вас, Жослин, я отправлю вас на три недели на лечение, совсем одну.

Передо мной блеснул свет. И я уехала.

Ницца, Клинический центр Сент-Женевьев, где за пациентами ухаживали чудесные, такие милые монахини-доминиканки. Глядя на их улыбки, можно было поверить, что нет такой человеческой мерзости, какой они не смогли бы понять, а стало быть — и простить. Лица этих монахинь всегда сияли, как лики святых на закладках в молитвенниках нашего детства.

Я делила комнату с женщиной намного старше меня. Если бы мама дожила до того времени, они были бы ровесницами. Мы обе, моя соседка и я сама, считались здесь, как говорили монахини, «легкими больными»: нам всего-то и необходимо было, что покой. Для того чтобы заново обрести себя, как следует себя узнать, примириться с собой, научиться себя ценить… Благодаря своему положению «легких» пациенток мы имели право выходить в город.

Каждый день после сиесты я шла на пляж.

Городской пляж галечный и неуютный — если бы не море, он ничем не отличался бы от небольшого пустыря. В тот час, когда я прихожу, если повернуться лицом к воде, солнце буквально наваливается на спину. Я натираюсь кремом, хотя это непросто — руки у меня слишком короткие.

— Давайте-ка я вам помогу…

Сердце у меня делает лишний удар. Я оборачиваюсь.

Он сидит в двух метрах от меня. На нем белая рубашка и бежевые брюки. Ступни босые. Я не вижу его глаз, потому что на нем темные очки, но я вижу его рот. Его сочные как плод губы, с которых только что сорвались эти дерзкие слова. Улыбающиеся губы. И атавистическая осторожность всех поколений женщин, какие были до меня, немедленно выскакивает на поверхность:

— С чего бы это? Так не делают!

— Чего не делают? Вам никогда не предлагают помощь или вы никогда и ни от кого помощи не принимаете?

О боже, я краснею. Хватаю блузку, накидываю на плечи.

— Я все равно уже собралась уходить.

— Я тоже, — говорит он.

Сидим и не двигаемся с места. И только сердце несется вскачь.

Он прекрасен, а я красотой не отличаюсь. Он хищник. Бабник. Скользкий тип — в этом нет ни малейшего сомнения. В Аррасе никто к вам так не обратится, ни один мужчина не посмеет и словечка вам сказать, заранее не узнав, замужем вы или нет. Не выяснив, одиноки вы или у вас кто-то есть. Он не такой. Он входит без стука. Толкает дверь плечом. Вставляет ногу в щель. И мне это нравится.

Хочу подняться. Он уже стоит. Протягивает мне руку. Опираюсь — принимаю помощь. Чувствую тепло, идущее от его загорелой кожи с грязно-белыми разводами от соли, и отпускаю его руку.

Мы покидаем пляж. Идем по Английской набережной. Нас разделяет всего какой-нибудь метр. Когда мы оказываемся напротив «Негреско»,[34] он берет меня за локоть и, как слепую, переводит на ту сторону. У меня приятно кружится голова. Я надолго закрываю глаза, полностью отдаюсь на его волю. Мы входим в гостиницу. У меня снова начинает отчаянно колотиться сердце. Я теряю рассудок. Что на меня нашло? Уж не собираюсь ли я переспать с незнакомым мужчиной? Совсем спятила.

Но его улыбка меня успокаивает. И голос.

— Нам сюда. Выпьем чаю.

Заказывает мне и себе «О-Пи».[35]

— «Орандж-Пеко» — легкий цейлонский чай, его особенно приятно пить во второй половине дня. А вы бывали на Цейлоне?

Хихикаю. Опускаю глаза. Мне пятнадцать лет. Провинциальная дурочка.

— Это остров в Индийском океане менее чем в пятидесяти километрах от Индии. Теперь он называется Шри-Ланка. Цейлон переименовали в семьдесят втором, когда…

— Вы зачем это делаете? — перебиваю я.

Он осторожно ставит чашку на блюдце, берет в ладони, как в гнездышко, мое лицо.

— Я только что видел вас на пляже, видел со спины, и меня взволновало одиночество, которым дышало все ваше тело.

До чего же он красивый — прямо Витторио Гассман в «Запахе женщины».

И я опять закрываю глаза, я тянусь к нему лицом, ищу губами его губы, нахожу… Такой редкий, такой неожиданный поцелуй — теплый поцелуй со вкусом Индийского океана. Поцелуй, который длится и длится, поцелуй, которым мы рассказываем друг другу все, рассказываем о том, чего не хватает мне, и о том, чего хочется ему, от чего страдаю я и чего ждет не дождется он… Поцелуй, который уносит меня на небо и становится моей местью, в нем соединяются все поцелуи, что мне не достались: поцелуй пятиклассника Фабьена Дерома, поцелуй робкого партнера, с которым мы топтались в медленном танце под «Бабье лето», и Филиппа де Гуверна, к которому я так и не решилась подойти, и Солаля, и прекрасного принца на белом коне, и Джони Деппа, и Кевина Костнера до того, как он вырастил волосы на своей лысине, — все поцелуи, о каких только могут мечтать девушки, все поцелуи, какие были до поцелуев Жослена Гербетта.

Я отрываюсь от губ незнакомца и мягко его отталкиваю.

— Нет, — шепчу я.

Он не настаивает, но опускает в мою сумку визитную карточку с номером своего телефона.

Если, видя всего-навсего мою спину, этот человек способен читать у меня в душе, то теперь, глядя мне в глаза, он знает, как я боюсь себя самой.

Я верная жена. Злобная ярость Жо — недостаточное основание. Мое одиночество — недостаточное основание.

На следующий день я вернулась в Аррас. Жо к тому времени успокоился. Дети приготовили горячие сандвичи с сыром и ветчиной и взяли в видеопрокате «Звуки музыки».[36]

Только ведь ничего никогда не бывает просто.

~~~

После статьи в местной газете все в городе как с ума посходили.

У меня в лавке с утра до вечера не протолкнуться, мой блог посещают одиннадцать тысяч человек в день, в нашем интернет-магазинчике ежедневно делают больше сорока заказов. Люди толпами просятся ко мне на работу, каждое утро получаю штук тридцать резюме. Телефон звонит не умолкая: меня просят вести занятия то по шитью в школах, то по вышивке в больницах. Богадельня уговаривает открыть у них курсы вязания: что-нибудь несложное — шарфы, носки. Детское онкологическое отделение в медицинском центре просит вязать для них веселые шапочки, а иногда — перчатки с двумя или тремя пальцами.

Мадо завалена работой, не знает, за что раньше хвататься, но она подсела на антидепрессанты, а если я начинаю беспокоиться, что это из-за перегрузок, отвечает с нервным смехом, от которого у нее кривится рот: Жо, если я остановлюсь, я свалюсь, а если я свалюсь, рухнет все, и потому не надо меня останавливать, вы лучше подталкивайте меня, Жо, прошу вас, ну пожалуйста, подталкивайте меня, — и обещает сходить к доктору Карону, есть больше лосося, держаться…

Жо по вечерам повторяет со мной правила изготовления полуфабрикатов и принцип устройства сети предприятий по производству, транспортировке и продаже замороженных продуктов — все это ему надо вызубрить, чтобы сдать экзамен на старшего мастера. «„Быстрозамороженные продукты“ — это продукты, подвергнутые процессу так называемого быстрого замораживания, при котором зона максимальной кристаллизации проходится настолько быстро, насколько это необходимо, в результате чего температура продукта — после термической стабилизации — постоянно поддерживается на уровне минус 18 градусов по Цельсию или ниже этой температуры… Быстрому замораживанию следует без промедления подвергать при помощи соответствующего технического оборудования качественные продукты, изготовленные в соответствии со всеми требованиями… В качестве жидких холодильных агентов допустимы только воздух, азот и углекислый газ, отвечающие специфическим критериям чистоты…»

Заниматься с таким учеником одно удовольствие. Жо никогда не раздражается, не злится, разве что злится на себя самого. Я то и дело его подбадриваю: ты молодец, мой Жо, придет время — и ты осуществишь свои мечты, а он тогда берет мою руку, подносит к губам и говорит: да, это будет, но это произойдет только благодаря тебе, Жо, только благодаря тебе, — и я от его слов краснею.

Господи, если бы он знал. Что бы с тобой стало, если бы ты знал, Жо?

Двойняшки попросили меня наделать браслетиков из вощеного шнура, чтобы продавать их в своем салоне. Каждый раз, как мы делаем кому-нибудь маникюр, нам удается сбыть какую-нибудь мелочь, говорит Франсуаза, ты можешь себе представить, как станут расхватывать «браслетики от Жо», их будут раскупать как горячие булочки, добавляет Даниель. Я сделала двадцать штук — и к вечеру все были проданы. Ну и везет тебе, смеются сестры, таким удачливым надо в лотерею играть. Я смеюсь вместе с ними, но мне страшно.

Сегодня я пригласила двойняшек на ужин.

Жо был весь вечер мил, весел и предупредителен. Сестры принесли две бутылки «Вдовы Клико». От винных пузырьков, лопающихся во рту, языки у нас развязались. Мы все приятно захмелели. А у пьяного человека всегда на поверхность выныривают страхи или надежды.

Нам вот-вот сорок, говорит Даниель, и если мы в этом году не найдем мужика, то пиши пропало. Двух мужиков, поправляет Франсуаза. Мы смеемся, хотя нам совершенно не смешно. Может, наша судьба — навсегда остаться вместе, как сиамские близнецы, продолжает Даниель. А на Meetic[37] зайти не пробовали? — спрашивает Жо. Само собой, пробовали, но безуспешно, на нас клюют одни придурки и извращенцы. Стоит им узнать, что мы близнецы, тут же предлагают трахаться втроем, двойняшки их, видите ли, возбуждают, — можно подумать, у каждого из этих уродов по два конца! Тогда, может быть, вам попробовать пожить врозь? — набравшись смелости, спрашивает Жо. Лучше умереть! — хором восклицают Даниель с Франсуазой и кидаются друг дружке в объятия. Бокалы безостановочно наполняются и опорожняются. Когда-нибудь мы выиграем по-крупному, пошлем всех этих убогих подальше и будем платить жиголо, вот именно, жиголо — они одноразовые, как бумажные платки, попользовались — и опаньки, употребили — и в мусорное ведро, кто там следующий! — двойняшки покатываются со смеху. Жо смотрит на меня, улыбается, глаза у него блестят. Поглаживаю под столом ногой его ногу…

Я буду по нему скучать.

Завтра утром он на неделю уедет в Веве, чтобы в швейцарском центре «Нестле» закончить переподготовку на старшего мастера и стать у себя на заводе начальником.

А как только Жо вернется, мы отпразднуем его повышение: в первые же выходные поедем на мыс Гри-Не.[38] Он уже забронировал большую комнату на ферме Варенгзель, всего в каких-то пятистах метрах от моря и от тысяч перелетных птиц, которые отдыхают на пути в теплые страны, и мы договорились первым делом заказать там устриц и огромное блюдо морских гадов. Я горжусь моим Жо: теперь его зарплату повысят до 3000 евро в месяц плюс всякие премии, и в кассе взаимопомощи у него будут более выгодные условия.

Скоро его мечты начнут сбываться. Скоро все откроется.

А ты, Жослен, внезапно спрашивает Даниель у моего мужа, после всего выпитого с некоторым трудом выговаривая слова, а ты никогда не мечтал о том, чтобы сразу с двумя женщинами? Смеемся, но я для порядка делаю вид, будто шокирована. Жо ставит бокал. У меня есть моя Жо, отвечает он, и мне моей Жо вполне хватает… тем более она иногда бывает такой ненасытной, что вполне сойдет за двух. Опять смеемся. Я шлепаю мужа по руке: да не слушайте вы его, болтает сам не знает что…

Но разговор сворачивает в сторону, начинает напоминать один из тех, какие мы вели прошлым летом в тени сосен в кемпинге «Улыбка» с Ж.-Ж., Марьель Руссель и Мишель Анрион. Жара и пастис совместными усилиями отнимали у нас способность соображать и заставляли без стеснения жаловаться на жизнь, рассказывать о своих страхах, о том, чего кому недостает. У меня, наверное, лучшая в мире коллекция фаллоимитаторов, с грустной улыбкой сказала как-то Мишель Анрион, они, по крайней мере, не отворачиваются от тебя сразу, как только оттрахают… и у них всегда стоит, тут же добавил пьяный вдрабадан Жо.

Все мы знаем, что со временем сексуальные желания угасают, и тогда мы пытаемся снова их пробудить, расшевелить, разжечь, пробуя что-нибудь смелое и новое. Когда я вернулась из Ниццы, из клинического центра Сент-Женевьев, в первые месяцы никакого желания ни во мне, ни в Жо не просыпалось, и Жо заменил его грубостью. Мужу вдруг понравилось входить в меня быстро, чтобы причинить боль, и он постоянно трахал меня в задницу, чего я терпеть не могла. Я кусала до крови губы, только бы не заорать, но Жо ни до чего не было дела: словив кайф, слив в меня сперму и тут же вытащив свое хозяйство, он подтягивал штаны, набирал из холодильника побольше банок с безалкогольным пивом и скрывался где-нибудь в доме или в саду…

К тому времени, когда близняшкам пора было уходить, они надрались в стельку, а Франсуаза так хохотала, что даже слегка описалась. Наконец мы с Жо остаемся одни. Кухня и столовая напоминают поле битвы. Уже поздно, я сама все уберу, ложись спать, говорю я, тебе завтра выезжать на рассвете.

И тут он, подойдя, внезапно меня обнимает, крепко прижимает к себе, и я чувствую, какой он сильный, а одновременно с этим слышу его тихий и ласковый голос. Спасибо тебе, Жо, шепчет он, спасибо тебе за все, что ты сделала. Я краснею — к счастью, для него незаметно — и говорю: я горжусь тобой, ну иди уже, иди, а то завтра, когда в полпятого твой замдиректора за тобой заедет, будешь совсем никакой, я приготовлю тебе термос с кофе.

Жо смотрит на меня, и в его взгляде я вижу какую-то мягкую печаль. Его губы прикасаются к моим, тихонько приоткрываются, его язык ящеркой-медяницей проскальзывает ко мне в рот…

Удивительно нежный поцелуй, таким бывает только первый.

Или последний.

~~~

СПИСОК МОИХ БУДУЩИХ БЕЗУМНЫХ ТРАТ

(Напоминаю: в банке у меня восемнадцать с половиной миллионов.)

Бросить торговлю галантереей и пойти доучиваться на модельера.

«Порше-кайен».

Дом на берегу моря. НЕТ.

Квартира в Лондоне для Надин.

Сделать себе грудь размера 90C: я же похудела. НЕТНЕТИНЕЕЕЕТ. Ты что, с ума сошла?! — Вот именно, но это же тот самый список! :-)

Целая гора барахла от Шанель. НЕТ.

Нанять папе постоянную сиделку. (И пусть каждые шесть минут начинает с ним разговор сначала!!!)

Отложить деньги для Ромена. (Наш сынок добром не кончит.)

~~~

Жо уехал два дня назад.

Я снова иду навестить папу. Снова рассказываю ему про мое мученье — про мои восемнадцать миллионов. Он не верит своим ушам. Поздравляет меня. А что ты сделаешь с такой кучей денег, солнышко? Я не знаю, папа, и мне страшно. А мама что об этом думает? Я ей еще не говорила про выигрыш. Иди сюда, подойди поближе, маленькая моя, и расскажи мне о себе все. У нас с Жо теперь все в порядке, начинаю я дрожащим голосом. Как у всех семей, у нас бывали хорошие и плохие времена, но со всем плохим мы справились. У нас двое прекрасных детей, небольшой, но красивый и уютный дом, друзья, два раза в год мы ездим отдыхать. Торговля идет отлично. Сайт в Интернете развивается, с новыми работниками нас там уже восемь человек. Жо через неделю станет начальником, старшим мастером, а как только станет — сразу купит в гостиную плазменную панель и попросит кредит на машину своей мечты. Все это, конечно, не очень надежно, но как-то держится, и я счастлива… Я горжусь тобой, бормочет папа, взяв меня за руку. Но я боюсь, папа, как бы эти мои восемнадцать миллионов не…

А вы кто? — внезапно спрашивает папа.

Чертовы шесть минут.

Я — твоя дочка, папа, и мне так тебя не хватает, не хватает твоей ласки, не хватает шума воды в душе после твоего возвращения с работы… И мамы мне не хватает. И моего детства…

Вы кто?

Я — твоя дочка, папа. У меня галантерейная лавка, я стала торговать пуговицами для подштанников и молниями, потому что ты заболел и надо было тебя лечить, заботиться о тебе. Потому что мама умерла на улице, когда мы с ней собрались за покупками. Потому что мне не повезло. Потому что я хотела поцеловать Фабьена Дерома, а мой первый поцелуй достался зануде Марку-Жану Роберу, который писал девчонкам дурацкие записочки на листочках из тетрадки в клеточку, и ни одна девчонка не могла перед ним устоять…

Вы кто?

Я — твоя дочка, папа. Твоя единственная дочь. Твой единственный ребенок. Я росла в ожидании, пока ты вернешься с работы, и смотрела, как мама рисует мир. Я росла в страхе выглядеть в твоих глазах некрасивой и глупой, оказаться не такой обворожительной, как мама, и не такой блестящей, как ты сам. Я мечтала рисовать и шить платья, которые сделают прекрасными всех женщин. Я мечтала о Солале, о Белом рыцаре, мечтала об идеальной любви, мечтала о невинности, об утраченном рае, об атолловых лагунах, мечтала о крыльях. Я мечтала о том, чтобы меня любили ради меня самой, чтобы мне не приходилось завоевывать любовь доброжелательностью…

Вы кто?

Я — здешняя уборщица, мсье. Я зашла посмотреть, все ли в порядке в вашей комнате. Сейчас я приберусь в ванной, как каждый день, заберу из мусорного ведра полный пакет и вставлю новый, подчищу за вами дерьмо…

Спасибо, мадемуазель, вы просто прелесть.

~~~

Вернувшись домой, я снова читаю список, в котором перечислено то, что мне необходимо, и начинаю понимать, что богатство — это возможность за один раз купить все, что в нем значится, от овощечистки до плазменной панели, — все, и пальто в «Кэрол», и нескользящий коврик для ванной… Обойти магазины со списком, купить все, ничего не упустив, вернуться с покупками, разорвать список, выбросить клочки и сказать себе: ну вот, больше мне ничего не надо, у меня не осталось потребностей, теперь у меня есть только желания. Одни только желания.

Нет, такого не бывает никогда.

Потому что наши потребности — это наши повседневные маленькие мечты. Все эти мелкие дела, которые нам предстоит сделать, все эти мелкие планы подталкивают нас к завтрашнему и послезавтрашнему дню, заставляют смотреть в будущее, а те пустячки, которые мы пообещали себе купить через неделю, дают возможность думать, что на следующей неделе мы будем еще живы.

Именно необходимость купить нескользящий коврик для ванной, или чугунок для кускуса, или овощечистку и привязывает нас к жизни. Начинаешь распределять покупки. Продумываешь, куда за ними отправишься. Иногда сравниваешь, листаешь каталоги, прикидываешь: какой утюг лучше взять — тот или этот? Медленно заполняешь шкафы, полку за полкой, ящик за ящиком. Жизнь проживаешь, заполняя дом, а когда дом полным-полнехонек, что-нибудь разбиваешь, чтобы потребовалось это заменить, чтобы было чем заняться завтра. У иных даже до того доходит, что они разбивают свою семью только затем, чтобы выскочить в другую историю, в другое будущее, в другой дом.

В другую жизнь, которую надо будет наполнять.

Я зашла в книжную лавку на улице Гамбетта и купила там «Любовь властелина», карманное издание, — воспользуюсь вечерами без Жо, чтобы перечитать.

Перечитываю, хотя на этот раз мне с самого начала страшно, теперь-то я знаю: вот Ариана Дем принимает ванну, разговаривает сама с собой, готовится… а я уже знаю про окно в женевском отеле «Риц», знаю о чудовищной победе скуки над желанием, шума смывного бачка — над страстью, знаю, но не могу помешать себе верить по-прежнему… Усталость берет надо мной верх глубокой ночью, и просыпаюсь я измученная, мечтательная, влюбленная…

Так было до сегодняшнего утра.

Когда все рухнуло.

~~~

Я не закричала.

Не заплакала. Не стала молотить кулаками по стене. И волосы на себе рвать тоже не стала, и ломать все, что под руку попадется. Меня не вывернуло наизнанку, я не грохнулась в обморок, я даже не почувствовала ускоренного сердцебиения — словом, никаких признаков того, что мне вот-вот станет плохо.

Но я все-таки подошла к кровати и села — на всякий случай, мало ли что.

Осмотрелась вокруг. Оглядела нашу спальню.

Золоченые рамочки с фотографиями детей в разном возрасте. Свадебная фотография на тумбочке Жо, а с моей стороны кровати — акварельный портрет маминой работы. Мама написала этот мой портрет всего за несколько минут, мазнув по фиолетовой загогулине остатком синей краски на кисточке. Это ты, когда читаешь, сказала тогда она.

Сердце у меня билось по-прежнему ровно. И руки совсем не дрожали.

Я наклонилась, чтобы подобрать соскользнувшую на пол блузку. Положила ее на постель рядом с собой. Нечаянно ее смяла — ничего, потом поглажу. Надо мне было прислушаться к себе и купить-таки утюг с отпаривателем за триста девяносто девять евро, который видела в «Ашане», тот, который стоял в моем списке номером двадцать седьмым…

И тут я начала смеяться. Смеяться над собой.

Я ведь так и знала!

~~~

Вот что подтвердило мои подозрения — следы штукатурки на каблуке, еще до того, как я полезла под стельку проверять.

Жо не только починил в платяном шкафу перекладину, он еще и закрепил наш давно грозивший обрушиться шкаф, а для этого ему понадобилось просверлить по две дырки в задней стенке шкафа и в стене. Вот из них-то и посыпалась белая пыль, покрывшая дно шкафа и мою обувь.

Закрепив шкаф, муж, видимо, решил эту белую пыль с моих туфель стереть — и нашел чек.

Когда же это было-то…

Когда Жо нашел чек? С каких пор он знал?

Пока я была в Париже? Когда я вернулась, он пришел на вокзал меня встречать и шептал мне на ухо, как рад моему возвращению…

Еще до Туке? Он повез меня туда, зная, как больно мне сделает? И держал меня на пляже за руку, зная, что скоро меня предаст? А когда мы с ним пили вино в гостиничном ресторане и он предложил выпить за то, чтобы все оставалось, как есть, и ничего не менялось — он тогда издевался надо мной? Готовился к побегу из нашей общей жизни?

Или это случилось потом, когда мы уже вернулись?

Я не помню, не помню, когда, в какой день он закрепил этот чертов платяной шкаф… Меня в это время не было дома, а когда вернулась — он ничего мне не сказал. Сволочь. Ворюга.

Конечно же, я позвонила в Веве — в офис «Нестле».

И конечно же, никакого Жослена Гербетта там не оказалось.

Девушка на том конце провода долго смеялась, когда я, упершись, принялась ей доказывать, что мсье Гербетт уже неделю повышает у них квалификацию, чтобы стать старшим мастером и начальником цеха на их заводе в Аррасе, во Франции, департамент Па-де-Кале, почтовый индекс 62 000. Он вам просто лапши на уши навешал, голубушка. Вы хоть понимаете, куда звоните? Вы звоните в Главный офис компании «Нестле»! И что же — тут, по-вашему, занимаются переподготовкой, делают из кладовщика старшего мастера? Ну-ну… Ищите вашего мужа где-нибудь еще, обратитесь в полицию, если вам так неймется, вполне возможно, у него завелась любовница или появилась еще какая-нибудь причина от вас сбежать, да что угодно, но поверьте мне на слово, мадам: здесь никакого Жослена Гербетта нет, не было и не будет. Тут девушка, наверное, почувствовала, что перестаралась, и я слегка запаниковала: под конец она заговорила мягче и даже, перед тем как положить трубку, прибавила «к сожалению».

Тогда я позвонила на завод — и начальник Жо подтвердил то, о чем я смутно догадывалась.

Он взял отпуск на неделю, на работе не был четыре дня, должен вернуться в следующий понедельник.

Как же, вернется он к понедельнику, жди. Жо тебе теперь не видать как своих ушей. Никому больше не видать эту сволочь. Сбежал, прикарманив восемнадцать с половиной миллионов. Упорхнула птичка. Муженек подчистил и поменял одну букву — и чек на мое имя мгновенно превратился в чек, выписанный на него. Жослин — Жослен. Жослен Гербетт. А за четыре дня он мог добраться куда угодно — скрыться в бразильской глуши, или канадской, или африканской… Или где-нибудь в той же Швейцарии затаился…

С восемнадцатью миллионами можно свалить очень далеко, между вами и тем, что вы покинули, ляжет немалое расстояние.

Огромное расстояние, непреодолимое расстояние. Не дотянуться.

Меня преследует воспоминание о том нашем поцелуе — пять дней назад. Я уже тогда поняла: этот поцелуй — последний, женщины всегда чувствуют такие вещи, мы наделены даром предвидения. Поняла, но к себе не прислушалась, я играла с огнем, мне так хотелось верить, что у нас с Жо это навсегда…

В тот вечер я растаяла от того, с какой невероятной нежностью его язык ласкал мой, и не посмела поддаться страху. В тот вечер я верила, что, пережив нестерпимое горе из-за смерти нашей девочки, когда я сумела вытерпеть все, что было потом: пивное озлобление Жо, оскорбления, жестокость, обиды, его грубую, животную любовь, — мы стали друзьями, мы стали единым целым и теперь неразлучны.

Потому-то я и боялась этих денег.

Потому-то и сдержала истерику, потому-то и умолчала о невероятном событии.

Потому-то в глубине души не хотела этих денег.

Мне казалось: вот подарю ему его вожделенный «кайен» — и Жо уедет на нем, умчится далеко-далеко и больше не вернется. Взявшись исполнять чужие мечты, ты рискуешь их разрушить. Машину Жо должен был купить себе сам — во имя своей гордости, своей несчастной мужской гордости.

Я не ошибалась. Я догадывалась, что эти деньги таят в себе угрозу для нас обоих. Я предчувствовала пылающий хаос. Я всем своим существом сознавала, что эти деньги нам впрок не пойдут, что от них надо ждать беды. Они меня жгли.

Дейзи Дак была права. Алчность и зависть сжигают все на своем пути.

Но при этом я верила, что моя любовь — плотина. Непреодолимая преграда. Я и представить себе не могла, как это Жо, мой Жо, может меня обокрасть. Предать меня. Бросить меня.

Мне и в голову не могло прийти, что он способен разрушить мою жизнь.

~~~

А что она, в конце концов, собой представляла, моя жизнь?

Сначала золотое детство — до моих семнадцати лет, до маминого «Крика» и до папиного инсульта годом позже, до его ребяческих восторгов каждые шесть минут.

Вот он передо мной, «семейный альбом», — сотни рисунков и картин, напоминающих о чудесных днях. Дальняя поездка на машине к замкам Луары, Шамбор, где я упала в воду, а папа и другие мужчины бросились меня вытаскивать. Другие рисунки — мамины автопортреты, мама здесь очень красивая и смотрит так, будто в жизни не знала страданий. И еще картина — большой дом в Валансьене, в котором я родилась, но которого совершенно не помню.

А школьные годы — простые, спокойные и приятные… Даже не-поцелуй Фабьена Дерома был на самом деле благословением. Потому что помог мне понять: дурнушки, как и все остальные девушки, конечно же, мечтают о прекрасных принцах, но между ними и принцами, словно непроходимые горы, стоят все красотки мира. Я поняла это — и стала искать красоту везде, где она могла таиться: в доброжелательности, честности, чуткости, порядочности. И все это нашлось у Жо…

Жо — с присущей ему грубоватой нежностью — похитил мое сердце, прильнул к моему телу и сделал меня своей женой. И я всегда была верна Жо — даже в бурные дни, даже в штормовые ночи. Я любила Жо, что бы он ни делал, любила и тогда, когда Надеж умерла на пороге моей утробы, как будто, приблизившись к выходу, вдохнула наружный воздух, попробовала мир на вкус и решила, что он ей не нравится, и черты моего мужа исказила злоба, заставлявшая его говорить совершенно ужасные вещи.

Двое живых детей и наш маленький ангел небесный были моей радостью и моей печалью, я и сейчас иногда до дрожи боюсь за Ромена, и я знаю, что в день, когда его обидят и некому будет бинтовать его раны, он вернется сюда. В мои объятия.

Мне нравилась моя жизнь. Я любила ту жизнь, которую построили мы с Жо. Мне нравилось, как преображаются в моих глазах, становясь красивыми, самые заурядные вещи. Я любила наш простой, уютный и дружелюбный дом. Я любила наш сад, наш скромный огород и жалкие кустики помидоров, которые там росли. Я любила вместе с мужем рыхлить промерзшую землю. Я любила вместе с ним мечтать о будущих веснах. Со всем пылом юной матери я надеялась когда-нибудь стать бабушкой и училась печь пышные пироги, жарить вкусные блинчики и варить густой шоколад. Я хотела, чтобы в нашем доме снова поселились запахи детства, чтобы прибавлялось и прибавлялось фотографий на стенах…

Когда-нибудь я обустроила бы на первом этаже комнату для папы, я ухаживала бы за ним и каждые шесть минут придумывала себе новую жизнь…

Я любила тысячи Изольд, читавших мой блог, мне нравилась их доброжелательность, спокойная и мощная, как большая река, возрождающая, как материнская любовь. Я любила наше женское сообщество, нашу уязвимость и нашу силу.

Я очень любила свою жизнь, и в ту самую минуту, как узнала о выигрыше, поняла, что эти деньги все погубят.

А что взамен?

Огород побольше, чем сейчас? Помидоры крупнее и краснее теперешних? Новый сорт мандаринов? Другой дом, просторнее и роскошнее этого, ванная с джакузи? «Порше-кайен»? Что еще? Кругосветное путешествие? Золотые часы и бриллианты? Силиконовые груди? Перекроенный нос? Нет. Нет. И нет. У меня было то, чего за деньги не купишь, но что они с легкостью могут отнять, разрушить.

У меня было — счастье.

И деньги могли разрушить счастье.

Во всяком случае, мое счастье. Такое, какое было у меня. Со всеми его недостатками. Заурядное. Мелочное.

Но — мое.

Огромное. Ослепительное. Единственное и неповторимое.

Потому-то, спустя несколько дней после того как вернулась из Парижа с чеком, я приняла решение сжечь эти деньги.

Но не успела: человек, которого я любила, их украл.

~~~

Я никому ничего не сказала.

Двойняшкам, когда они спросили, как дела у Жо, ответила, что он по предложению «Нестле» на несколько дней задержался в Швейцарии.

От Надин по-прежнему приходили весточки. У нее появился друг, здоровенный рыжий парень, аниматор, работающий над новым «Уоллесом и Громитом».[39] Моя девочка постепенно влюблялась все сильнее, но не хотела торопить события, потому что (так она написала мне в последнем мейле), если ты любишь кого-то и теряешь его, тебя больше нет. Наконец-то у нее появились слова. У меня на глаза навернулись слезы, и я ответила ей, что здесь все идет хорошо, что я собираюсь продать свою лавку (это правда) и плотно заняться сайтом (это неправда). И пообещала скоро ее навестить. Я ничего не рассказала Надин об отце. О том, как плохо он с нами со всеми поступил.

Ромен, по обыкновению своему, признаков жизни не подавал. Окольными путями я выяснила, что он, бросив и блинную, и девушку, устроился на работу в видеоклуб в Сассенаже. Возможно, вместе с другой девушкой. Он же мальчик, сказала Мадо, а мальчики все до одного дикари… Теперь слезы показались у нее на глазах, потому что она вспомнила свою взрослую дочь, которой не стало.

Через неделю после того, как Жо пропал вместе с моим чеком на восемнадцать с половиной миллионов евро, я устроила в лавке вечеринку. Народу набежало столько, что праздник выплеснулся на улицу. Я объявила, что бросаю торговлю галантереей, и представила собравшимся свою заместительницу — Терезу Дюкрок, маму той самой журналистки из местной газеты. Когда Тереза объяснила, что на самом деле не займет моего места, а «будет заниматься лавкой только до моего возвращения», все зааплодировали. А я успокоила встревоженных покупательниц, сказав: просто мы с Жо решили взять годичный отпуск. Дети наши давно выросли и в нас не нуждаются, и мы отправляемся путешествовать. Когда-то, когда мы только встретились, мы дали друг другу слово, что рано или поздно сделаем это, что увидим разные страны, попробуем на вкус разные города. И вот теперь настало наконец время пожить в свое удовольствие. Все окружили меня, хором сокрушаясь, что Жо сейчас не с нами, какая жалость, что его здесь нет; все наперебой спрашивали, какие же именно города мы собираемся посетить, через какие именно страны проехать и какой там климат, и не просто из любопытства, а чтобы тут же вручить мне подарок — пуловер, пару перчаток или пончо: вы столько лет баловали нас, Жо, теперь настал наш черед.

Назавтра я заперла дом, отдала ключи Мадо, и двойняшки отвезли меня в аэропорт.

~~~

— Жо, ты уверена в том, что поступаешь правильно? Что хочешь именно этого?

Да. Сто раз, тысячу раз — да. Да, я уверена, что хочу покинуть Аррас, город, где Жо покинул меня. Покинуть наш дом и нашу постель. Я знаю, что не перенесу ни его отсутствия, ни еще живых запахов его присутствия: запаха его пены для бритья, запаха его одеколона, слабого запаха его пота, затаившегося в оставленной им одежде, и более сильного — в гараже, где он любил мастерить мебель, терпкого, застоявшегося в воздухе запаха Жо, смешанного с запахом опилок…

Двойняшки провожают меня как можно дальше, дотуда, куда еще пускают. У обеих глаза на мокром месте. Я стараюсь улыбаться.

Первой догадывается Франсуаза. И произносит вслух невообразимое:

— Жо тебя бросил, да? Теперь, когда он уже, считай, начальник и вот-вот будет раскатывать на «кайене», он ушел к другой, нашел себе покрасивее и помоложе?

И тут разревелась я, слезы полились рекой. Не знаю, Франсуаза, он уехал, и все.