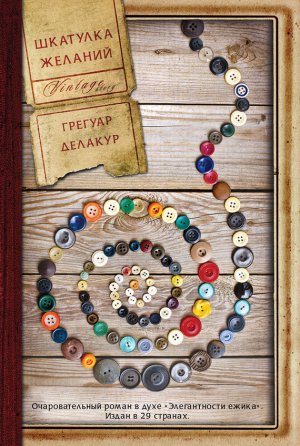

Шкатулка желаний Делакур Грегуар

Мне приходится врать. Я умалчиваю о ловушке, об испытании искушением. О расколотом волнорезе моей любви. А может, с ним что-нибудь случилось, медовым, уютным голосом успокаивает Даниель, разве в Швейцарии людей не похищают? Я читала, что теперь, со всеми этими банковскими листингами и утаенными деньгами, в Европе стало примерно как в Африке. Нет-нет, Даниель, никто его не похитил! Никто его у меня не отнимал, он сам отнял меня у себя, сам вычел меня из своей жизни, отрезал, вычеркнул, стер, убрал — только и всего.

И все это время ты ничего не замечала, Жо? Ровно ничего. Ничегошеньки. Как в самом бездарном фильме. Муж отправляется на неделю в другую страну повышать квалификацию, ты его ждешь, перечитывая «Любовь властелина», делаешь себе маски, чистку лица, восковую эпиляцию, массаж с эфирными маслами, чтобы к его возвращению стать с головы до ног красивой и гладкой, — и вдруг понимаешь, что он не вернется.

Откуда ты это узнала, Жо, он оставил тебе письмо, что-нибудь в этом роде? Мне пора идти, и я скороговоркой бормочу: ни словечка, вот это-то и есть самое худшее: даже письма не оставил! Вот именно что ничего, совсем ничего, страшная, космическая пустота…

Франсуаза обнимает меня. Я шепчу ей на ухо последние распоряжения. Позвони мне, когда доберешься, шепчет она в ответ, едва я замолкаю. Отдохни как следует, прибавляет Даниель. А если тебе захочется, чтобы мы приехали, мы приедем.

Я прохожу контроль. Оборачиваюсь.

Они все еще здесь. Руки взлетают как птицы.

И я исчезаю за дверью.

~~~

Улетела я не так уж далеко.

Погода в Ницце чудесная, сезон отпусков еще не начался, и пока царит некоторая неопределенность. Пока идет время, отпущенное на выздоровление.

Каждый день, в тот час, когда солнце наваливается на спину, я иду на пляж.

Мое тело стало таким, каким было до Надин, до того, как наросла плоть, задушившая Надеж. Я хороша, как в двадцать лет.

Я каждый день, даже если солнце греет слабо, натираю спину кремом и по-прежнему не дотягиваюсь; и всякий раз в это самое мгновение сердце начинает колотиться, чувства обостряются. Я научилась держаться прямо, двигаться уверенно. В моих жестах нет и следа признания в одиночестве. Я тихонько растираю плечи, шею, лопатки, мои пальцы медлят, но без малейшего намека на двусмысленность… и я вспоминаю его голос. Его слова, произнесенные семь лет назад, когда я приехала сюда спасаться от жестокости Жо.

«Давайте-ка я вам помогу…»

Но слышу у себя за спиной совсем другие слова: разговоры сплетниц, болтающих по мобильным телефонам, разговоры школьников, которые приходят сюда покурить и посмеяться после занятий, усталые разговоры молодых и уже таких одиноких мам, пристроивших коляски с младенцами в тенек, — мужья ускользают, больше к ним не притрагиваются… горько-соленые, как слезы, слова…

Потом, в середине дня, насчитав сорок взлетающих самолетов, я собираю вещички и возвращаюсь в студию, которую сняла на несколько недель, на время, необходимое, чтобы сделаться убийцей. Она находится на улице Огюста Ренуара, позади Музея изящных искусств Жюля Шере.

Меблированную студию я себе нашла в доме, построенном в пятидесятые годы, в те времена, когда архитекторы Лазурного Берега бредили Майами, мотелями и кривыми линиями, в те времена, когда они мечтали отсюда вырваться. Студия некрасивая, неуютная, мебель безвкусная — прочная, и на том спасибо. Кровать скрипит, но, поскольку я сплю на ней одна, скрип никому, кроме меня самой, не мешает. Моря из единственного окна не видно, но когда я сушу белье, протянув поперек окна веревочку, к вечеру все пропитывается запахами ветра, соли и дизельного топлива.

По вечерам я в полном одиночестве ужинаю и в полном же одиночестве смотрю телевизор, а потом — все так же, в одиночестве, — мучаюсь бессонницей.

А еще по вечерам я плачу.

Вернувшись с пляжа, я сразу иду под душ, как делал папа, возвращаясь с завода. Но я смываю с себя не осадок глутаральдегида, а всего лишь остатки моего стыда и моего горя. Моих утраченных иллюзий.

Я готовлюсь.

Первые недели после исчезновения Жо я провела в том же самом центре Сент-Женевьев, где залечивала раны в прошлый раз. Монахини тоже куда-то исчезли, но заменившие их медсестры оказались такими же милыми и предупредительными, как доминиканки.

Бросив меня, Жо забрал у меня смех, радость, удовольствие от жизни.

Он изорвал списки того, что мне надо, того, чего мне просто хочется, и моих будущих безумных трат.

Он лишил меня тех мелочей, которые привязывают нас к жизни. Овощечистки, которую мы купим завтра в «Лидле»; утюга с отпаривателем, за которым пойдем в «Ашан» на следующей неделе; коврика в комнату Надин — а с ним подождем до следующего месяца, тогда начнутся распродажи.

Он отнял у меня желание быть красивой, быть хорошей, быть игривой и пылкой любовницей.

Он непоправимо загубил простую поэзию нашей жизни, он украл, вычеркнул, выскреб мои воспоминания о нас. Как мы гуляли, держась за руки, по пляжу в Туке. Как визжали от восторга, когда Ромен делал первые шаги. Как веселились, когда Надин сказала первое слово — «пипи», тыча пальчиком в папу. И как хохотали после любви в кемпинге «Улыбка». И как у нас одновременно забились сердца, когда в пятом сезоне «Анатомии страсти» перед Иззи Стивенс появился Денни Дакетт.[40]

Бросив меня из-за того, что меня же и обокрал, Жо оставил позади себя одни развалины. Он все разрушил и все изгадил. А я любила его, и теперь у меня ничего не осталось.

Медсестры постепенно приучали меня получать удовольствие от жизни — от всего, от любой мелочи. Так заново приучают к еде долго голодавших детей. Так заново учат жить в семнадцать лет после того, как твоя мертвая мама при всех описалась, лежа на тротуаре. Так заново учат считать себя красивой, врать себе и прощать себя. Медсестры прогнали мои черные мысли, рассеяли мои кошмары, объяснили, как перемещать дыхание подальше от сердца, — надо дышать животом. Потому что я хотела умереть, я хотела убежать и больше не хотела ничего из того, что раньше было моей жизнью.

Изучив свою коллекцию оружия, я оставила для себя два варианта.

Броситься под поезд. Перерезать себе вены.

Броситься с моста под надвигающийся поезд. Промахнуться невозможно. Тело разорвется на куски. В мелкие клочья. Они разлетятся на несколько километров. Боли не почувствуешь. Только услышишь свист рассекающего воздух тела и страшный грохот поезда, а потом звук от столкновения одного с другим.

Перерезать себе вены — это нечто вроде любовного обряда, в этом есть нечто романтичное: ванна, свечи, вино… Ариана Дем погружалась в ванну, ожидая встречи со своим Властелином… И потом, боль от лезвия, полоснувшего по запястью, незначительна и эстетична. Брызжет горячая, живительная кровь, она рисует красные цветы, которые раскрываются в воде и оставляют за собой благоухающий след. И на самом деле ты не умираешь — скорее засыпаешь: тело соскальзывает, лицо тонет, погружается в плотный текучий красный бархат, уходишь как в утробу.

Медсестры из центра учили меня, как убить то самое, что убило меня.

~~~

А вот и наш беглец.

Он стал совсем маленький, весь скукожился. Он сидит, прижавшись лбом к стеклу, а за окнами мчащегося поезда виртуозный художник-импрессионист с головокружительной скоростью меняет мимолетные пейзажи. Он повернулся спиной к другим пассажирам, словно обиженный на всех ребенок, только здесь дело не в обиде, здесь совершилось предательство, нанесен удар ножом в спину.

Он нашел чек. И ждал, чтобы она о нем заговорила, для того и повез ее в Туке. Только все оказалось напрасно — и тогда он разгадал Жослин, осознал ее потребность в покое, ее привязанность к неизменным вещам.

Он взял эти деньги, потому что она сожгла бы их или, может, раздала бы каким-нибудь слюнявым паралитикам и больным раком детишкам, а ему на своем заводе столько не заработать и за шестьсот лет. Теперь он всхлипывает, чувствуя, как в нем зарождается, страшно и неумолимо растет отвращение к самому себе. У вас все в порядке, мсье, шепотом спрашивает соседка. Он устало машет рукой, успокаивая женщину. Оконное стекло холодит лоб, и он вспоминает нежную и прохладную руку Жослин во время его болезни, когда он чуть не умер. Самые лучшие воспоминания всегда выплывают на поверхность именно тогда, когда хочется затолкать их поглубже, чтобы они захлебнулись.

На рассвете поезд останавливается у перрона вокзала Брюссель-Миди. Он ждет, пока выйдут все пассажиры, и покидает вагон последним. Глаза у него красные, какие обычно бывают у невыспавшихся мужчин, которые набиваются в насквозь продуваемые вокзальные забегаловки, чтобы погреться, у мужчин, обмакивающих в черный и вязкий, как деготь, кофе фигурное рассыпчатое печеньице или круглую булочку. Это первая чашка кофе в его новой жизни. Кофе здесь варят плохо.

Он выбрал Бельгию, потому что здесь говорят по-французски, а это единственный язык, который он знает. Да и то… и то не все слова, он предупредил об этом Жослин, когда вовсю за ней ухаживал, а она в ответ засмеялась и с вопросительной интонацией произнесла слово «симбиоз»; он отрицательно покачал головой — нет, не знаю, что это означает, а она тогда сказала, что ждет от любви именно этого, и сердца у них затрепетали.

Он бредет под моросящим дождичком, щекочущим кожу. Посмотрите, посмотрите, как он гримасничает, вот урод, глаза бы не глядели. А когда Жослин на него смотрела, он становился красивым, он делался похож на Венантино Венантини, в иные дни именно он бывал самым красивым мужчиной на свете.

Он пересекает бульвар Миди, идет по бульвару Ватерлоо, сворачивает на улицу Луиз, оттуда — на Режанс и по ней добирается до площади Саблон, где находится снятый им дом. Он сам не понимает, зачем ему понадобился такой большой дом. Может быть, он верит, что будет прощен. Может быть, он верит, что Жослин когда-нибудь приедет сюда и поселится с ним в этом доме, что когда-нибудь то, чего не можешь себе объяснить, станет понятным. Что когда-нибудь мы все соберемся вместе, даже ангелы и маленькие умершие девочки будут с нами. Он думает, что давным-давно мог бы найти в словаре значение слова «симбиоз». И он охвачен сейчас лихорадочным возбуждением. Он — богатый человек. Что хочу, то и ворочу.

Он наверстывает свои мечты. Он купил себе очень мощную и очень дорогую красную машину, «Ауди А6 RS». Купил стильные швейцарские часы «Патек Филипп»[41] и «лунные» часы «Омега Спидмастерстар» — те, что рекомендованы НАСА для полетов в космос с экипажем на борту. Купил плазменную панель и полную бондиану. Десяток рубашек от Лакоста с крокодилом на груди, ботинки от Берлути, «Вестоны», «Биккембергсы»…[42] Сшил по мерке костюм из роскошной ткани «Дормей»[43] и еще один — у Диора, но этот ему не понравился, и он костюм выкинул. Прибарахлившись, он нанял в свой большой дом прислугу…

Теперь он целые дни просиживает на террасах кафе поблизости от Гран-Плас — в «Эль Греко» или «Павлине», а вечером заказывает домой пиццу или суши. Он снова пьет настоящее пиво, какое пьют пропащие мужики с мутными взглядами. Ему нравится «Борнем Трипль» — живой, дображивающий в бутылках монастырский эль с пышной белой или светло-желтой пеной, горько-сладкий, с хмелевыми нотками, и крепкий — девять градусов, а от темного «Кастельбира», в котором одиннадцать, начинает приятно кружиться голова. Лицо у него заплывает жиром, он постепенно толстеет.

В кафе он пытается познакомиться, завязать отношения, найти друзей, но разговоры получаются редко. Люди сидят поодиночке, каждый со своим телефоном, и бросают в пустоту своей жизни тысячи слов.

В туристическом агентстве на Королевской улице ему предлагают прогулку для одиноких по каналам Брюгге, но там, как в плохом фильме, на двадцать одного изголодавшегося холостяка оказываются всего две женщины, и ему не достается. На выходные он уезжает к морю. В Кнокке-ле-Зут он останавливается в «Усадьбе Дракона» или в «Розе Шопена».

Иногда по вечерам он отправляется в какой-нибудь клуб. Он дает взаймы деньги, которые ему никогда не возвращают. Он пытается клеить девушек. Они смеются. Ничего хорошего из этого не выходит, в лучшем случае ему перепадает несколько убогих поцелуев. Он угощает девушек шампанским, бокал за бокалом, и изредка ему удается потрогать дряблую сиську. Или даже письку — лиловатую, увядшую. Его холодные сиреневые ночи полны разочарований. Он возвращается домой в одиночестве. Пьет в одиночестве. Смеется в одиночестве. Смотрит фильмы в одиночестве. Иногда ему вспоминается Аррас, и тогда он открывает очередную бутылку пива, чтобы оказаться от Арраса как можно дальше, чтобы город расплылся в тумане.

Иногда он выбирает девушку по Интернету, как выбирают на ресторанной тележке десерт. Девушка приходит в его большой и темный дом, деньги она хватает жадно, а сосет лениво, потому что у него не встает. И вы только посмотрите на него, когда за ней захлопнется дверь: он сползает на холодные плитки пола, он съеживается, сворачивается клубком, как старый пес, он плачет от страха, обливаясь слезами и соплями, вокруг пляшут ночные тени, и ни одна не смилостивится над ним, не раскроет ему объятия. До чего смешная и жалкая трагедия.

Через десять месяцев после побега Жослена Гербетта пробрало холодом до костей.

Он встал под обжигающий душ, но согреться так и не смог; от него уже пар валил, а дрожь не унималась. Подушечки пальцев у него сморщились и посинели, вот-вот начнут отваливаться. Он понял, что все в его жизни распадается, что любви за деньги не купишь, что он хочет домой, что ему недостает Жослин. Он все время вспоминал ее смех, запах ее кожи… Как хорошо им было вместе, какая хорошая была у них семья, и обоих детей он любил. И до чего хорошо было иногда побаиваться, как бы жена не сделалась слишком красивой и слишком умной для него, хорошо было пугаться мысли о том, что он может ее потерять, и становиться после этого, как она говорила, лучшим на свете мужем. Ему нравилось, когда она отрывалась от книги, чтобы улыбнуться ему. Он любил ее руки, ни разу не дрогнувшие, любил ее забытую мечту стать модельером. Он любил ее любовь и ее тепло…

Он внезапно понял, что такое «ледяной холод». Это то самое, что он чувствует сейчас. Когда тебя любят, кровь разогревается и желание вскипает, а сейчас он вылезает из-под горячего душа — и его бьет озноб.

Нет, он не лупит кулаком по стене, как делал еще недавно. Ему удалось приручить свою тоску по Надеж, свою боль, он больше не говорит о ней, не мучает этим Жослин.

И очередную бутылку пива он даже не открывает. Губы у него дрожат, во рту пересохло, он оглядывает свою огромную пустую гостиную. Ему больше не нравятся ни этот белый диван, ни этот низкий позолоченный столик, ни разложенные на нем для красоты глянцевые журналы, которые никто не читает. Сегодня вечером ему разонравились и красный автомобиль, и дорогущие часы, ему противны девки, которые даже за деньги не хотят его обнять, противно собственное расплывшееся тело, и распухшие пальцы, и этот холод.

Он не открывает очередную бутылку пива. Он встает, включает свет в прихожей — на случай, если Жослин вдруг придет к нему сегодня ночью, если вдруг на него обрушится прощение, — и поднимается наверх. Лестница высокая, идти долго, его осаждают не раз виденные в кино падения. «Головокружение».[44] «Унесенные ветром». «Броненосец Потемкин». Кровь, льющаяся из ушей. Ломающиеся кости.

Его руки вцепляются в перила. Нечего и думать о прощении, пока сам себя из ямы вытаскивать не начнешь.

Он решил поехать в Лондон. Решил — и вот уже едет туда. Два часа поездом, и все это время ладони у него мокрые. Так бывает, когда идешь на первое любовное свидание. Над ним сорок метров воды, и ему страшно. Скоро он увидит Надин. Сначала дочка ему отказала, и он долго ее уговаривал, почти умолял, уверял, что речь идет о жизни и смерти. Выражение показалось ей чересчур мелодраматичным, но все же заставило улыбнуться, — и в эту-то улыбку он и протиснулся.

Встречу Надин ему назначила в кафе «Флориан», на третьем этаже какого-то их лондонского знаменитого магазина. Он пришел немного раньше: хотел видеть, как дочь появится, а для этого ему надо было выбрать правильный столик и правильное кресло; хотел, чтобы ему хватило времени рассмотреть Надин, он ведь знает, что горе по-своему перерисовывает лица, меняет цвет глаз…

Подходит официантка. Он жестами объясняет, что ему ничего не надо. Как стыдно не уметь объяснить по-английски: я жду свою дочь, мадемуазель, я не очень хорошо себя чувствую, мне страшно, я свалял колоссальную глупость.

Вот и она, красивая и стройная. Он узнает прелесть и трогательную бледность Жослин. Именно такой была Жослин тогда, в лавке мадам Пийяр, во времена, когда он и представить себе не мог, что станет вором и убийцей. Он встает. Надин улыбается, теперь это взрослая женщина, как летит время. У него дрожат руки, он не знает, что делать, но дочка тянется к нему, целует в щеку. Здравствуй, папа. Папа. Тысячу лет он не слышал этого слова. Ему нехорошо. Ему трудно дышать. Он вынужден сесть. С тобой все в порядке? — спрашивает она. Да-да, отвечает он, это все от волнения, я так счастлив, ты такая красивая. Он решается сказать это своей дочери. Она не краснеет. Кажется, она даже делается еще бледнее. В первый раз в жизни ты мне это сказал, папа, говорит она, в первый раз сказал что-то настолько личное. Другая могла бы заплакать, а она — нет, она сильная. Плачет он сам, этот старик. Плачет и цепляется за нее. И вы только послушайте, что он ей говорит! Ты такая красавица, девочка моя, говорит, ты — совсем как твоя мама, совсем как твоя мама. К ним снова направляется официантка, скользит неслышно, будто лебедь по озеру. Надин мягко просит девушку: in a few minutes, please,[45] и по музыке голоса своей оставшейся в живых дочки Жослен понимает, что у него есть шанс с ней поговорить и этот шанс надо использовать сейчас же. И он бросается в воду. Отчаянно.

Я обокрал твою мать. Я предал ее. Я сбежал. Мне стыдно, и я знаю, что слишком поздно устыдился. Я… Я… Он ищет слова. Я… Я… Он ищет — и не находит слов, это так трудно. Скажи мне, что я должен сделать, чтобы заслужить прощение. Помоги мне.

Надин поднимает руку. Все уже закончилось. Приближается официантка. Two large coffees, two pieces of fruit cake; yes madam.[46] Вор ничего не понимает, но ему нравится голос его дочери. Они смотрят друг на дружку. У Надин изменился цвет глаз — наверное, от огорчения. В прежние времена, в Аррасе, у нее были голубые глаза, а теперь они серые — серые, как дождь, серые, как сохнущая мостовая… Она смотрит на отца. Пытается отыскать в этом унылом расплывшемся лице то, что нравилось когда-то ее матери. Пытается найти в нем сходство с итальянским актером, у которого такой звонкий смех и такие белые зубы. Вспоминает красивое лицо, наклонявшееся к ней по вечерам, перед тем, как она засыпала; вспоминает, что у папиных поцелуев был вкус мороженого, ванильного, шоколадного, бананового и крем-брюле, с миндалем и с цукатами. Неужели то прекрасное, что ты пережил, невозвратимо становится безобразным, если человек, украшавший твою жизнь, тебя предал? А ребенок? Неужели чудесный подарок от ребенка становится отвратительным, потому что ребенок вырос и сделался убийцей? Не знаю, папа, говорит Надин, все, что я знаю, — маме плохо, ее мир разрушен.

И когда она пять секунд спустя прибавляет: для меня тоже все рухнуло, он уже знает, что больше ничего не будет. Никогда. Все кончено.

Он протягивает руку, ему хочется в последний раз прикоснуться к щеке дочери, погладить ее, согреться об нее, но оледеневшая рука застывает в воздухе. Странное вышло прощание, и печальное. Надин наконец опускает глаза, и он понимает: она дает ему возможность уйти, избавив от позора, она не станет глядеть ему вслед, глядеть, как он трусливо убегает. Это ее подарок — в ответ на его слова о том, что она красивая.

В поезде, который везет его обратно, он вспоминает слова собственной матери. Ваш муж только что умер на работе от сердечного приступа, сказали ей, и она закричала: он меня бросил, твой отец бросил нас! Вот сволочь, нет, ну что же он за сволочь! А потом, уже после похорон, она узнала, что сердце у мужа разорвалось, когда он со вкусом трахал заведующую складом, бесстыжую разведенку, — и замолчала на всю оставшуюся жизнь. Она загнала слова вглубь, заперла рот на замок, и Жослен еще ребенком понял, что рак от причиненной мужчиной боли разъедает прежде всего душу женщины — не ее тело.

Вернувшись в Брюссель, он пошел в галерею Принцев, где приметил раньше книжный магазин «Тропизмы».[47] Он помнил книгу, от которой Жослин иногда отрывалась, чтобы улыбнуться ему. Она была такой красивой за чтением. И казалась счастливой. В магазине он попросил показать ему разные издания «Любви властелина» и выбрал точно такую же книгу, какую читала она. Еще он купил словарь и теперь целыми днями читает, отыскивая в словаре значения непонятных слов. Он хочет найти в книге то, что погружало ее в мечты, что делало ее красивой и что заставляло иногда поднимать на него глаза. Возможно, она видела перед собой Адриана Дема,[48] и, возможно, в этот момент именно таким его и любила… А ведь всякий мужчина, каким бы ужасным и отталкивающим на самом деле он ни был, воображает себя Властелином и считает себя достойным любви, какая досталась Властелину…

Он читает и читает, прислушиваясь к вздохам Прекрасной Дамы, к репликам в сторону, которые произносит эта инокиня любви. Иногда, если монолог уж очень затягивается, ему становится скучно, и, кроме того, он не понимает, почему на нескольких страницах нет ни одного знака препинания. Заскучав, он начинает читать книгу вслух, и ритм его дыхания меняется, учащается, эхом отдаваясь в огромной гостиной. Внезапно он чувствует головокружение, ему чудится, будто его уносит в небеса, будто его касается нечто женственное, нечто прелестное, — и он окунается в счастье Жослин.

Но конец истории жесток. В Марселе Солаль бьет Ариану, вынуждает ее спать с прежним любовником, красавица превращается в непривлекательную кокотку, и заканчивается все падением из окна женевского отеля. Закрыв книгу, Жослен задумывается: а не утвердилась ли благодаря этой книге жена в мысли о том, что преодолела «скуку и усталость», истощившие романтических любовников, в том, что познала — пусть и на свой лад — ту любовь, чье совершенство не в тряпках, шляпках и прическах, но в доверии и покое?

Может быть, «Любовь властелина» — это книга утрат, и Жослин читала ее, чтобы почувствовать, как много она спасла?

Он понимает, что хочет вернуться. Теперь у него так много слов для нее — слов, которых он никогда не произносил, теперь он знает, что такое симбиоз…

Но он боится звонить по телефону. Он боится своего собственного голоса. Он боится, что она не возьмет трубку. Он боится, что даже если возьмет, то, услышав его голос, замолчит или разрыдается. Он спрашивает себя, не лучше ли просто-напросто сейчас же сесть в поезд на Аррас, приехать домой сегодня вечером, к ужину, в самый мирный час, вставить ключ в замочную скважину, толкнуть дверь и… Не лучше ли поверить в чудо — как в песне Реджиани на слова Дабади: «Есть кто-нибудь дома? Я слышу лай собаки. Если ты жива, отопри, не злись. Знаю, я припозднился…»[49] Но что, если она поменяла замок. Но что, если ее нет дома. И тогда он решает написать письмо.

Позже, много позже, несколько недель спустя, дописав письмо, он несет его в почтовое отделение на площади Жозефа Пуларта,[50] рядом с Дворцом правосудия. Он волнуется. Он переспрашивает, достаточно ли марок наклеил — ведь это очень важное письмо. Он смотрит на руку, которая бросает его полное надежд и начал письмо в корзину, смотрит, как следом падают другие конверты и закрывают собой его письмо, душат его, как оно исчезает… И вот его письма больше нет. Он чувствует себя потерянным. Он пропал.

Он возвращается в большой пустой дом. Там остался только белый диван. Он все распродал, все пораздавал: машину, телевизор, всего Джеймса Бонда, «Омегу», вот только вторых часов не нашел, засунул, видать, куда-то, «Патек», — ну и наплевать.

Он сидит на белом диване и ждет. Он ждет, что ему под дверь подсунут ответ. Он ждет долго, долго-долго, но ничего ему не приносят. Его знобит, дни идут, он не двигается с места, тело его холодеет, тяжелеет, немеет, стынет. Он впадает в спячку. Он перестает есть. Сначала он выпивает каждый день несколько глотков воды, а потом, когда воды ни в одной бутылке не остается, перестает пить. Иногда он плачет. Иногда разговаривает сам с собой. Произносит имена, ее и свое. То, что было у них, это и был симбиоз, которого он не замечал.

Начинается агония, и он чувствует себя счастливым.

~~~

Море в Ницце серое.

Вдали ходят волны. Ветер играет пенным кружевом. Несколько парусов машут, словно зовущие на помощь руки, которых никто уже не заметит, никто уже за них не схватит, не вытянет.

Сейчас зима.

Почти во всех домах на Английской набережной ставни закрыты — ни дать ни взять нашлепки пластырей на обветшалых фасадах. Старики затворились у себя, законопатили все щели. Они смотрят по телевизору новости, прогноз погоды неутешителен. Они тщательно пережевывают каждый кусок, перед тем как его проглотить. Они стараются делать все помедленнее, тянуть подольше. Они засыпают на диване перед включенным телевизором, прикрыв ноги чем-нибудь теплым. Им надо продержаться до весны, иначе их там и найдут мертвыми: с первыми теплыми днями тошнотворные запахи начнут выползать из-под дверей, пробираться в дымоходы и кошмары. Их взрослые дети далеко. Их взрослые дети приедут только тогда, когда начнется настоящее лето, когда можно будет попользоваться морем, солнцем и дедулиной квартирой. А потом они вернутся — чтобы делать замеры, вычерчивать планы своих мечтаний: гостиную расширить, комнаты отделать заново, и ванную тоже, установить камин, посадить на балконе оливу в кадке и когда-нибудь поесть собственных оливок…

В позапрошлом году я сидела здесь одна, на том же самом месте и в такую же погоду. Мне было холодно, и я ждала его.

В позапрошлом году, живая и успокоившаяся, я только что рассталась с медсестрами из лечебницы, где за несколько недель сумела что-то в себе убить.

Я убила в себе нечто страшное — то, что называют добротой.

Я позволила доброте покинуть меня, вытечь из меня сукровицей, выпасть мертвым ребенком, подарком, который я едва успела получить, и его тут же отобрали.

Чудовищная жестокость.

Около полутора лет назад я разрешила себе умереть в родах, производя на свет другую женщину, более холодную, более резкую. Горе всегда странным образом нас перекраивает.

А потом пришло письмо от Жо, ненадолго продлив траур по той, кем я была прежде. Письмо было отправлено из Бельгии, на обратной стороне конверта стоял брюссельский адрес: площадь Саблон. Внутри — четыре страницы, исписанные его неуверенным почерком. Удивительные фразы, новые слова — как будто бы вышедшие прямиком из книжки. Жо, теперь я знаю, что любви легче примириться со смертью, чем с предательством.[51] Его боязливый почерк. Под конец он написал, что хочет вернуться. И больше ему ничего не надо. Вернуться в наш дом. В нашу комнату. На завод. В гараж. К своей самодельной мебели. Вернуть себе наш смех, и старый телевизор, и безалкогольное пиво, и друзей по субботам, только они и были мне настоящими друзьями…

Вернуть тебя. Он хотел вернуть меня. Снова быть любимым тобой, писал он, я понял: любить — это понимать.[52]

Он давал обещания: я испугался и убежал, но я заслужу прощение.

Он давал клятвы, кричал, надсаживался.

Я люблю тебя, писал он. Мне тебя не хватает.

Он задыхался.

Я знаю, он меня не обманывал, но было слишком поздно для его красивых слов, напрасно старался.

Мои благодушные округлости растаяли, на их месте теперь топорщились льдины с острыми краями: тронь — порежешься.

К письму он приложил чек.

На имя Жослин Гербетт.

Пятнадцать миллионов сто восемьдесят шесть тысяч четыре евро и семьдесят два сантима.

Видишь, я прошу у тебя прощения, говорили эти цифры, я прошу у тебя прощения за мое предательство, за мои трусость и подлость, я прошу у тебя прощения за мое преступление и мою нелюбовь.

Для того чтобы мечты его иссякли и чтобы он сам себе опротивел, хватило трех миллионов трехсот шестидесяти одной тысячи двухсот девяноста шести евро и пятидесяти шести сантимов.

Должно быть, он купил себе «порше», и плазменную панель, и полную коллекцию фильмов про английского шпиона, и «Сейко», и «Патек Филипп», а может, и «Брейтлинг», блескучие, безвкусные, а еще он, наверное, купил себе нескольких женщин. Женщин моложе и красивее меня, эпилированных, накачанных силиконом, безупречных.

Должно быть, он столкнулся с плохими людьми, — так всегда бывает, стоит только разбогатеть: вспомните хотя бы Кота и Лису, укравших у Пиноккио пять монет, которые дал ему Манджафоко…[53]

Должно быть, он поначалу стал роскошествовать. Всякому и всегда этого хочется, когда на него сваливаются большие деньги, всякому хочется взять реванш за то, что они не появились у него раньше, что у него вообще ничего такого не было: пятизвездочных отелей, шампанского «Тейтингер», и икры, и возможности покапризничать… Мне так легко представить себе его, меня обворовавшего: переселите меня в другой номер, этот мне не нравится, здесь в душе вода капает… и простыни у вас жесткие, всего исцарапали… и мясо у вас пережарено, есть невозможно… и я хочу другую девку, и я хочу друзей…

Хочу того, что я потерял.

Я так ничего и не ответила на письмо моего убийцы.

Я выронила его, выпустила из рук, листки некоторое время реяли в воздухе, а когда они наконец коснулись пола и обратились в пепел — я засмеялась.

~~~

МОЙ ПОСЛЕДНИЙ СПИСОК ЖЕЛАНИЙ

Сходить в парикмахерскую к хорошему мастеру, сделать маникюр и эпиляцию (впервые в жизни удалять волосы на ногах/под мышками/в зоне бикини — там все-таки не наголо — мне будет кто-то другой, а не я сама, хм-хм).

Провести две недели в Лондоне с Надин и ее рыжим возлюбленным.

Дать Надин денег на следующий фильм (донка прислала мне сценарий — это экранизация новеллы Саки,[54] и это гениально!!!).

Открыть в банке сберегательный вклад для моего раздолбая-сына.

Полностью обновить гардероб (у меня теперь 38 размер!!!!! И мужчины на улице мне улыбаются!!!!!).

Устроить выставку маминых рисунков.

Купить на Кап-Ферра[55] дом с большим садом и террасой с видом на море, папе там будет хорошо. Главное — не справляться о цене, просто этак небрежно выписать чек :-)

Перезахоронить маму, чтобы ее могила была поближе к папе и ко мне. (В саду этого самого дома?)

Подарить кому-нибудь, все равно кому, миллион. (Кому? Как?)

Жить вместе с ним. (На самом деле — рядом.) И ждать :-(

Это все.

~~~

Я выполнила все, но с двумя оговорками. Во-первых, я сделала в конце концов полную эпиляцию в зоне бикини — там все стало как у маленькой девочки, странное ощущение, а во-вторых, еще не решила, кому подарить миллион. Жду случайной улыбки, заметки в газете, печального и доброжелательного взгляда — словом, жду знака.

Две недели в Лондоне с Надин получились совершенно чудесными. У нас были такие минуты, как давным-давно, когда я укрывалась от ярости Жо в ее комнате и она гладила меня по голове до тех пор, пока не стану спокойной, как вода в озере. Надин увидела, что я красива, а я увидела, что она счастлива. Фергюс, возлюбленный моей дочки, — единственный на всю Англию ирландец, который не пьет пива, и эта подробность несказанно порадовала мое материнское сердце. Однажды утром он свозил нас в Бристоль, показал мне студию Аардман, где работает, и нарисовал там мое лицо одному персонажу — цветочнице, мимо нее проносится Громит, а за ним гонится крохотная собачка. Это был прекрасный, как детство, день.

Прощаясь на вокзале Сент-Панкрас, мы не плакали. Надин сказала, что отец приезжал повидаться с ней, уже довольно давно, и что он выглядел потерянным, но я не слушала, а потом она прошептала мне на ухо, почти как мама когда-то: ты заслуживаешь красивой жизни, ты хорошая, постарайся быть счастливой — счастливой с ним.

С ним. С моим Витторио Гассманом. Уже больше полутора лет я живу с ним рядом. Он все так же красив, как в день нашего поцелуя в «Негреско», его губы сохранили аромат цейлонского чая, но когда он теперь меня целует, сердце не колотится и мурашки по коже не бегут.

Он стал единственным островом в океане моего горя.

Я позвонила ему, как только старший мастер с завода подтвердил, что Жо взял недельный отпуск. В день, когда я узнала, что меня предали. Я позвонила ему, хотя ни минуты не верила, что он меня вспомнит, — он ведь, вполне возможно, просто-напросто бабник, усыпляющий чашкой роскошного чая в баре «Негреско» верность чужих жен, неспособных устоять перед сладостным искушением нескольких десятков свободных номеров. Но он сразу меня узнал. Я ждал вас, сказал он серьезно и спокойно. И выслушал меня. И услышал мою ярость. И понял, насколько я искалечена. И произнес те самые слова: «Давайте-ка я вам помогу…»

Сезам, открывший меня. Отсекший от меня наконец, как от куска мрамора с острыми краями, все лишнее, чтобы осталось только лучшее во мне, чтобы я превратилась в возвышенную Прекрасную Даму. Какой была Ариана Дем у края пропасти. Ариана Дем той женевской пятницей сентября 1937 года.

Я сдалась. Я позволила ему мне помочь.

Каждый день мы приходим на городской пляж и каждый день садимся на грубую, неуютную гальку. Я не хочу брать напрокат ни складных тряпичных стульев, ни подушек — хочу, чтобы все было как в первый наш день, в день моей мечты о возможности романа, в день, когда я решила, что ни жестокость Жо, ни мое одиночество не могут служить оправданием. Я ни о чем не жалею. Я сама подарила себя Жо. Без всякого отпора, без единой задней мысли — я полюбила его и отдалась ему. И в конце концов научилась лелеять воспоминание о его потной ладони, накрывшей мою руку в день нашего первого свидания, и о забегаловке в торговых рядах, где состоялось наше первое свидание… Мне еще случалось заплакать от радости, если закрою глаза и вспомню… услышу как наяву его первые обращенные ко мне в галантерейной лавке слова: «Чудо — это вы». Я в конце концов привыкла к его острому звериному запаху. Я многое ему прощала, потому что любовь требует умения прощать. Я собиралась стареть рядом с ним, пусть даже он никогда не говорил мне красивых слов, цветистых фраз, ну, знаете, этих глупостей, от которых девушки млеют — и остаются верными навсегда.

Я старалась похудеть не для того, чтобы сделаться красивее в его глазах, а для того, чтобы он гордился мной.

Ты красивая, говорит мне теперь тот, кто мной любуется, хотя я старалась быть красивой ради другого, ты красивая, Жо, но мне бы хотелось, чтобы ты еще и улыбалась иногда. Но он, мой Витторио Гассман, — хороший, добрый человек, не знавший предательства, — меня не торопит. Его любовь терпелива.

И я улыбаюсь — иногда, вечером, когда мы возвращаемся домой, на нашу просторную восхитительную виллу в Вильфранш-сюр-Мер, которую я купила, небрежно подмахнув акт купли-продажи и с легкостью — чек.

Я улыбаюсь, когда вижу папу, сидящего в шезлонге на террасе рядом с сиделкой, папу, который смотрит на море и, переведя свой детский взгляд на облака, выискивает там очертания каких-то фантастических зверей… или, может, просто медведей… или карты обетованных земель… или мамины рисунки…

Я улыбаюсь, не переставая, в течение шести минут, за которые сочиняю ему в этой вечерней прохладе новую жизнь.

Ты — великий врач, папа, ты выдающийся исследователь, тебя по предложению министра Юбера Кюрьена[56] наградили орденом, ты теперь — кавалер ордена Почетного Легиона. Ты, папа, разработал лекарство от разрыва аневризмы на основе энзима 5-липоксигеназы, и тебя включили в список кандидатов на Нобелевскую премию… Ты даже успел подготовить речь на шведском языке и каждый вечер приходил в мою комнату ее репетировать, и я смеялась над твоим гортанным акцентом и торжественным тоном, но в том году премию получили Шарп и Робертс — за то, что открыли двойные гены…[57]

Это я рассказывала ему вчера вечером, и папе понравилась его жизнь.

А сегодня вечером… Ты, папа, прославленный контратенор. Ты красив так, что женщины визжат и заходятся от восторга. Ты учился в «Схола канторум»[58] в Базеле, а знаменитым стал после того, как спел партию Юлия Цезаря в опере Генделя.[59] Да, и с мамой ты тоже познакомился благодаря тому, что лучше тебя не было исполнителя. После твоего сольного концерта моя будущая мама пришла в гримерку поблагодарить тебя и поздравить с оглушительным успехом, и она плакала, и в руке у нее были розы без шипов, и ты, с первого взгляда влюбившись, пал в ее объятия, а она тебя подхватила…

Глаза у папы блестят от радостных слез, он счастлив.

А завтра я расскажу тебе, что ты был самым лучшим, самым замечательным папой на свете. Я расскажу, как мама загоняла тебя после работы под душ — прямо с порога, как только ты входил в дом, — потому что боялась, как бы дидецилдиметиламмония хлорид не превратил нас всех в монстров из «Супа с капустой».[60] Я расскажу тебе, как мы играли в «Монополию» и ты жульничал, чтобы я все время выигрывала, и как однажды ты сказал мне, что я красивая, я тебе поверила и разревелась.

Да, я улыбаюсь по вечерам — иногда.

~~~

В доме тихо.

Папа спит в своей уютной комнате на первом этаже. Сиделка ушла на свидание с женихом — здоровенным парнем с чудесной улыбкой. Он грезит Африкой, мечтает о школах и о колодцах (а я думаю: не отдать ли миллион ему?).

Совсем стемнело. Мы с моим Витторио Гассманом только что выпили на террасе по чашке травяного чая. Его рука в моей дрожит — потому дрожит, я знаю, что и сейчас у него нет во мне никакой уверенности: ненадежна, как ветер, хрупка, словно веточка… Я знаю, что теперь не могу дать мужчине спокойствия, но и поделать с этим тоже ничего не могу.

Он молча встает и целует меня в лоб: не засиживайся слишком долго, Жо, я без тебя не лягу, — а перед тем как подняться в нашу спальню, чтобы ждать там исцеления, которого сегодня не случится, включает в гостиной проигрыватель и ставит диск с той арией Моцарта, которую я особенно люблю, — достаточно громко для того, чтобы было слышно на террасе, но достаточно тихо, чтобы не разбудить легендарного контратенора, жульничавшего в «Монополию» и едва не ставшего нобелевским лауреатом.

И в этот вечер, как и каждый вечер, я, с безупречной точностью попадая в губы Кири Те Канава, повторяю трогательный речитатив графини Альмавива: Dove sono i bei momenti / Di dolcezza e di piacer? / Dove andaro i giuiramenti / Di quel labbro menzogner? / Perche mai se in pianti e in репе / Per me tutto si cangio / La memoraie di quel bene / Dal moi sen non trapasso?[61]

Я пою для себя, в тишине, повернувшись лицом к темному морю.

Я любима. Но я больше не люблю.

~~~

Кому: [email protected]

Здравствуйте, Жо. Я верная читательница вашего блога с самого начала: вы через него поддерживали меня в дни, когда мне не очень хорошо жилось, и я смогла, ухватившись за ваши нитки и лоскутки, удержаться, не упасть… Да, я не упала благодаря вам и вашим чудесным текстам. Спасибо вам от всего сердца! Теперь моя очередь быть рядом, если вы этого хотите, если вам это надо. Я хотела, чтобы вы это знали. Мариан.

Кому: [email protected]

Я обожаю ваш блог. Но почему вы перестали писать?

Сильви Пуассон, из Жанлена.

P. S. Я не хочу сказать, что мне не нравятся статьи Мадо и Терезы, но это совсем не одно и то же :(

Кому: [email protected]

Здравствуйте Жо. Вы меня помнить? Вы очень ласкаво мне ответить, когда я вам была посылать мои пожилания выздоровление для ваш муж, когда он болеть гриппом. Вы с виду казались такая в него влюблены, что смотрел приятно. Мой муж недавно умирать от работа, ему на стройка упал на голову бетон, и на кладбеще я прочитал ваши слова, как вы говорить, что у нас есть только одна любовь, и у меня это была он, мой Жанно. Мне его нехватает и вас то же. Ну все, больше не пишу, потомучто начинал плакать.

От: francoise-et-daniele@coiffestetique_arras.fr

Кому: [email protected]

Ну, Жо, ты и псииииииииих! Ты спятила!!! Спятила, спятила и еще раз спятила! Они потрясающие. А с этими картинками на крыше и хромированными зеркалами они красивые, красивые, красивые — как в песне Клокло![62] Это самые хорошенькие «мини» на свете. Наши соседи думают, что это мы тогда выиграли! Подумать только! У нас теперь отбоя нет от женихов, нас заваливают цветами, стихами и шоколадом! Кончится тем, что мы разжиреем как свиньи!!!!! Среди претендентов на руку и сердце есть даже пятнадцатилетний мальчонка, который влюбился в нас обеих и хочет с нами обеими убежать: пишет, что каждый вечер ждет нас с чемоданом за дозорной башней, представляешь! Как-то мы спрятались, чтобы поглядеть, какой он из себя, — оказался прелесть что за мальчик! Нет, ты только подумай — пятнадцать лет! И хочет заполучить нас обеих, нет, ну надо же! А в последнем письме он написал, что покончит с собой, если мы не придем, потрясающе, потрясающе, просто лопнуть от него можно! У нас теперь с утра до вечера не протолкнуться, мы даже наняли двух помощниц, одна из них — Жюльетт Боске, может быть, ты ее помнишь, она встречалась с Фабьеном Деромом, и ничего хорошего из этого не вышло, потому что ее родители думали, будто это он ее обрюхатил, ну да ладно, в общем, это все дело прошлое. Как бы там ни было, а мы с твоими «мини» теперь первые аррасские красавицы и скоро приедем тебя навестить, хоть ты и упираешься, нагрянем без предупреждения, сделаем тебе сюрприз. Ну вот, а насчет Жо, мы думаем, ты знаешь, что с ним случилось, как соседи вызвали полицию из-за запаха, здесь все были в шоке, особенно потому, что он улыбался, но теперь об этом говорить перестали.

Все, Жо, уже почти два часа, нам пора, сейчас заполним лотерейные карточки и пойдем дальше трудиться. Целуем тебя много тысяч раз. Любящие тебя двойняшки.

Кому: [email protected]

Hi Beautiful maman. Just эти few words,[63] чтобы сказать тебе: Надин есть ждать ребенка и не решайся сказать сама, но мы very very happy.[64] Приезжай скоро она будет need you. Warm kisses. Fergus.[65]

От: faouz_belle@faouz_belle.be

Кому: [email protected]

Здравствуйте, мадам Гербетт, меня зовут Фаузья, я живу в Кнокке-ле-Зут, где и познакомилась с вашим мужем. Он все время рассказывал про вас, про вашу галантерейную лавку, про ваш сайт; иногда он плакал и платил мне за то, что я его утешала. Знаю, что вы на меня не рассердитесь, потому что я всего лишь выполняла свою работу. Перед отъездом ваш муж отдал мне часы «Патек», а недавно я узнала, сколько они стоят на самом деле, и решила, что они должны быть у вас. Буду вам очень благодарна, если скажете, по какому адресу прислать часы. Очень жаль, что все так случилось. Фаузья.

Кому: [email protected]

Я ищу светло-серые нитки мулине для вышивания, найдутся у вас такие? И может быть, вы знаете, есть ли поблизости от Беноде курсы вязания ковриков крючком, я хотела бы научиться. Спасибо за помощь.

Благодарности

Карине Осин, которой восхищаюсь.

Эмманюэль Аллибер, самой очаровательной из всех пресс-атташе.

Клер Сильв, за ее бодрящую требовательность.

Грас, Сибил и Рафаэль, которые стали первыми тремя подругами Жослин.

Всем блогершам, читательницам и читателям, которые поддерживали меня после выхода «Семейного писателя», всем, чьи воодушевление и дружба помогли мне писать эту книгу с радостью, с удовольствием.

Всем книготорговцам, защищавшим мой первый роман.

Валери Бротон-Бедук, открывшей мне «Свадьбу Фигаро».

Наконец, Дане, без которой вообще ничего бы не было.