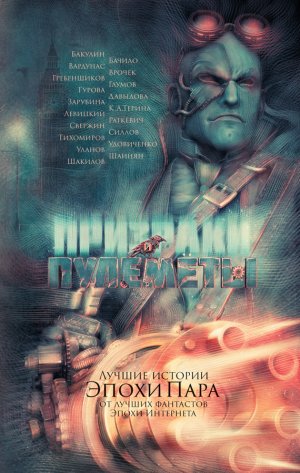

Призраки и пулеметы (сборник) Левицкий Андрей

Зачем этот цирк, когда всякому понятно: они заодно – старикашки и луораветланка. Макинтош попытался открыть рот, чтобы сказать об этом Аяваке, но мышцы сделались чужими и каменными.

Айзеки, включая фиолетового на потолке, несказанно обрадовались Аяваке, отступили на несколько шагов назад, чтобы видеть одновременно и ее, и капитана. И принялись считать.

– Я стреляю – раз-два-три, мой приказ тебе – умри! – говоря так, Айзеки поочередно указывали револьвером то на Макинтоша, то на Аяваку. На слове «умри» дуло уставилось капитану в лицо. Макинтошу было все равно. Он чувствовал, как одна за другой на лицо ему падают снежинки, забиваются в нос, рот, глаза, тают и оборачиваются речным потоком, который несет, несет его прочь. Капитан равнодушно смотрел, как Аявака вырывается из железных объятий томми. Как удивленно разворачиваются к ней все присутствующие Айзеки Айзеки, как стреляют, и три пули медленно и дискретно летят луораветланке в сердце.

– В глаз, в глаз, – проворчал Айзек. – Нет в вас, капитан, эстетической жилки.

Но Макинтош уже не слышал доктора.

19. Капитану Удо Макинтошу снится сон

Капитан Удо Макинтош понимает это лучше других: подлинный кошмар почти неотличим от реальности. С нелепой точностью и достоверностью повторяются события из настоящей жизни. Разница есть: во сне Макинтош всякий раз заранее знает, что произойдет. И рвет связки в беззвучном крике, спрятанный внутри собственного тела, не способный что-либо изменить. Подойти к Марте, обнять. Сказать еще раз, как любит ее.

Это всегда тот же день. Последний день сумасбродного свадебного путешествия, план которого придумала юная Макинтошева жена. Простая и вместе с тем необычайная идея: за неделю посетить как можно больше уголков Млечного Пути, составив яркую калейдоскопическую картинку. С такими воспоминаниями, говорит Марта, не страшен ни лондонский смог, ни пыльные университетские кабинеты. К этому дню на карте их путешествия отмечена дюжина портов.

Это всегда те же декорации. Небольшой пароходик с романтическим именем «Клио», капитан которого, Питер Дьюринг, – давний друг Макинтоша. Для молодоженов организована пристойная по местным меркам каюта с огромной кроватью. Днем «Клио» глубокими течениями сквозит от звезды к звезде, ночью дрейфует в эфире. Вечерами небольшой лондонский оркестр, ангажированный Питером, играет вальс, мазурку и кадриль.

От яркой ли череды картинок и впечатлений или от постоянных погружений под эфир у Макинтоша кружится голова. Он совершенно счастлив. И второй Макинтош, тот, которому все это снится, не способен противиться огромному, безудержному счастью. Тем страшнее падать.

Итак, последний, самый необычный пункт сумасшедшего плана – путешествие на край Млечного Пути, в места неизведанные и темные. Сложная задача, но Питер неизменно ручается, что проблем не будет. Всякий раз Макинтош порывается остановить его, рассказать, не позволить. Но тело делается чужим и не слушается приказов. Продолжает играть по сценарию.

И все повторяется.

Раннее утро по корабельному времени. Марта рядом, спит. Макинтош открывает глаза и ждет. Не способный пошевелиться, он чувствует, как «Клио» погружается на глубину. Это короткое путешествие. Всего полчаса смертельной муки и неспособности даже моргнуть. Пока пароход плывет навстречу своей гибели.

Невозможно предсказать подобное: в безлюдном и неизученном уголке Вселенной, течение к которому капитан совместно с навигатором рассчитывал всю ночь, «Клио» налетает на утлую лодчонку самого небританского вида. Поднимись пароход из-под эфира всего на четверть мили в сторону или на три минуты позже, встреча эта стала бы великолепным завершением безумной экспедиции.

Холод. Чужие звезды. Марта бледна, напугана. Удо обнимает ее, прижимает к себе – в последний раз. Чье сердце бьется так громко? И тогда было не понять, а во сне – тем более.

Питер лично возглавляет спасательную команду. Он напряжен, собран, но полон оптимизма.

Здесь Макинтош всегда пытается проснуться. Безрезультатно.

На борту лодки обнаруживают двоих: древнего старика и совсем маленькую девочку. Старик дышит хрипло, прерывисто. Он при смерти. Борта лодки, сжатые ударной волной, раздробили ему кости. Девочка без сознания, но цела. Старик сберег ее, прикрыл своим телом.

Обоих тотчас переносят с агонизирующей лодки на «Клио», в тесную каморку с двумя кроватями, служащую лазаретом. Остро пахнет хлорной известью.

Марта. Всегда деловая, уверенная в себе, она сейчас же берет дело в свои руки: дает указания фельдшеру – принести морфин из капитанского сейфа и лед с камбуза; отсылает прочь зевак-музыкантов, которые набились было в лазарет, желая как следует рассмотреть необычайных пациентов; обтирает лицо девочки тряпицей, смоченной в уксусе.

Из коридора доносится шепот матросов.

Макинтош склоняется над стариком.

Тот роста очень малого, словно усох от долгой жизни. Волосы – длинные, снежно-белые – заплетены в две косы. Одежда сшита из шкур какого-то животного и искусно украшена затейливыми орнаментами. Дышит старик медленно, редко, как будто знает доподлинно, сколько вдохов ему отмерено.

Питер уходит на мостик, отдает приказы о погружении. Рассчитывает глубоким быстрым течением в кратчайшие сроки добраться до цивилизованного порта, где девочка, а может – чем черт не шутит – и старик получат помощь врача.

Под ногами, в машинном, гудит, разогреваясь, турбина.

Погружаться никак нельзя. Здесь Макинтош всегда пробует остановить Питера. Невозможно. Эта пьеса сыграна раз и навсегда. И теперь точно заново крутится пленка в кинетоскопе, кадр за кадром повторяя то, что видено уже десятки, сотни, тысячи раз.

Кружится голова – «Клио» погружается.

Старик чувствует переход на изнанку. Сквозь тело его проходит конвульсивная волна. Он открывает глаза.

В глазах стариковых Макинтошу видится бездна, от взгляда – жгучего и темного – остаются на сердце неизлечимые шрамы.

Нечеловеческим усилием приподнимается старик изломанным своим телом, опираясь правой рукой о кровать, а левой цепко хватает Макинтоша за руку. И шепчет-поет высоким хриплым голосом, повторяя по кругу одно и то же:

- А-я-яли, а-я-яли, а-я-яли,

- Ко-о-оняй, а-ая-яли!..

- А-я-яли, а-я-яли, а-я-яли,

- Ко-о-оняй, а-ая-яли!..

Дотянув хрипло последний слог, старик бессильно падает на кровать. Последний вдох. Умирает. Зрачки его делаются прозрачными, ледяными. Руку Макинтошеву он не отпускает, так что Макинтошу приходится самому расцеплять мертвые пальцы, высвобождая запястье.

Дальше так. Вскрикивает Марта, и Макинтош, обернувшись на этот звук, видит, как приходит в себя маленькая девочка на соседней кровати.

Радости нет: он точно знает, что сейчас произойдет.

И всегда не готов.

Едва девочка открывает глаза (взгляд остается лунатическим, пустым), как невидимая сила вжимает ее в поверхность кровати. Кожа девочки делается мертвенно-бледной, черные глаза синеют. Она принимается неистово размахивать руками в воздухе, словно защищаясь от чего-то страшного. Яростно шепчет непонятные слова. Марта отшатывается, не решаясь прикоснуться к обезумевшему ребенку.

Неясная черная тень на мгновение скрывает от Макинтоша мир – и он находит себя лежащим на полу.

Холодно, отовсюду ползут сквозняки.

И нечто прожорливое, мучимое чудовищной жаждой, забирает его воздух и жизнь. Макинтош тонет в глубоком мутном озере, цепляясь за обломанный камыш на дне, глотая горькую зеленую воду и песок. Пузырьками последнего вздоха уплывают куда-то эмоции – одна за другой. С минуту Макинтош бьется с неотвратимой напастью, потом делается спокоен и расслаблен, будто со стороны наблюдая, как мечется в конвульсиях его тело, отдавая жизнь по капле.

Страшнее другое. Как зеркальное его отражение – Марта. Она задыхается. Лицо ее искажается от боли, затем делается безэмоциональным, пугающе расслабленным. Марта просто лежит на полу и беззвучно, по-рыбьи, умирает. Только руки ее подрагивают и ногти царапают пол. Зрелище это оставляет равнодушным Макинтоша. Ему ни до чего нет дела, точно всю любовь его, и нежность, и простое человеческое сочувствие кто-то выпил до дна. В этот момент он теряет ее – еще до того, как Марта по-настоящему умрет.

Шорох. Свет.

Маленькая девочка сидит на кровати, глаза ее и волосы явственно светятся синим. Длинные косы растрепались и гибкими нитями тянутся к Марте и к Макинтошу, впитывая украденные флюиды. Макинтош некоторое время наблюдает, как синими светящимися точками удаляются его воспоминания по этим нитям, а потом его накрывает чернильной тьмой.

Заканчивается всегда одинаково.

В эфире неподалеку от европейской звезды Ла-Корунья дрейфует небольшой пароход «Клио».

Та-та-та-тааа-тааа-тааа-та-та-та, – шепчет он радиоволнами. И снова: – Та-та-та-тааа-тааа-тааа-та-та-та.

В ходовой рубке, живой среди мертвецов, лежит без сознания юный Удо Макинтош. Придя в себя, он не сможет рассказать, как оказался в рубке и кто вывел корабль из-под эфира.

Мертвы все. Питер Дьюринг с помощником – здесь же, на мостике, матросы на вахтах, кочегары и машинист внизу, оркестранты – в кубрике, Марта и фельдшер на полу лазарета.

Девочка мирно спит на кровати, свернувшись клубком.

20. Капитан Удо Макинтош пытается проснуться

Капитан открывает глаза. Над самым его лицом нависла огромная белая морда. Медведь. Во взгляде медведя Макинтош читает осуждение. Капитан пытается встать и понимает, что лежит на снегу и всюду, сколько хватает взгляда, снег. Только на горизонте темнеет неясным пятном нечто, снегом не являющееся. Капитан смотрит на медведя, на тундру вокруг, на низкое серое небо и понимает: он все еще спит. Поскольку спать Макинтош предпочитает в горизонтальном положении, он ложится на снег и закрывает глаза.

21. Капитану Удо Макинтошу снится сон Аяваки

В огромном мире ее детства бескрайние белые просторы и прозрачное небо. Аявака воображает себя героиней сказки – из тех, что старухи рассказывают у огня, пуская в небо табачный дым.

Аяваке пять лет. Нишмук берет ее с собой в наргынэн – верхний мир.

Шаман Нишмук, отец Кутха, ростом с десятилетнего мальчика. С темного его морщинистого лица никогда не сходит лукавая улыбка, а в глазах живут звезды. Говорят, Нишмук выбрал Аяваке судьбу. Говорят, она станет матерью Кутха, когда старый шаман уйдет.

Шорох умаяка, скользящего в эфире, и ласковый свет тысячи звезд. Эйгир Аяваки, неуправляемые и строптивые, тянутся в темноту верхнего мира, желая теперь же узнать все истории и выпить Млечный Путь до дна. Нишмук молчалив и неспокоен, глаза его как будто потухли. Видит ли он будущее? Знает ли, что Аяваке суждено жить в мире без Кутха?

Шшшшшорх!

Трещит и рвется ткань эфира, взрывается многоцветными волнами, пропуская с изнанки гремящее угольное чудовище – прогулочный британский пароход. Пароход этот стирает судьбу Аяваки и переписывает наново: неопытный капитан ведет свое чудовище прямо на умаяк. Гнутся тонкие борта лодки, сжимая в смертельных объятиях маленьких луораветланов.

Масляно-черная клякса расползается перед глазами Аяваки, убаюкивает ее, лишает опоры. Короткими вспышками взрываются в этой черноте неясные цвето-запахи. Красный – жестокость, сульфид – гниение, умбра – отчаянье, уголь – движение.

Не просыпаясь, не понимая еще себя, Аявака чувствует, как жизнь уходит из Нишмука. Аявака тянется к нему жгутиками неумело, неловко… Нишмук холоден и нем, рот его запечатан навеки, а разум пуст. Нишмука нет; нет и Кутха.

Вэгыргын[29].

Кутх умер.

Аявака смотрит в черноту и ждет, ждет, когда обновленный Кутх придет к ней. Зовет его – нет ответа. Пусто. Темно.

Тишину ломает хруст и рокот. Это рушится сказочный детский мир Аяваки. Осколки его разлетаются в стороны и разбивают черную стену обморока: Аявака приходит в себя. Выныривает из пустоты.

И тотчас сметает ее чудовищная волна цвето-запахов, которые теряются друг в друге и оттого кажутся сплошной бурой массой грязи. Аяваку подхватывает потоком, кружит, тянет на дно.

Эйгир ее, не готовые к такому испытанию, мечутся в безумной пляске. Найти укрытие и не видеть, не слышать, забыть. Укрытия нет. Нет ласкового эфира, исчез в угольном дыму верхний мир. Повинуясь поспешному приказу молодого капитана, пароход погружается в фиолетовую бездну изнанки.

И тогда на сцене появляется Кэле.

22. Капитан Удо Макинтош в компании белого медведя находит воскыран

Макинтош открывает глаза. Чувствует ладонью холод снега и понимает, что еще не проснулся. Встает, прыгает на месте, разминая суставы. Оглядывается. Давешний медведь никуда не делся. Шкура на его боках – серая, грязная, с запекшейся кровью. Медведь неспешно движется прочь. То и дело останавливается. Роет лапой снег. Рычит. Макинтош бежит следом. Вдвоем все же веселее. Но догнать медведя не так просто. Зато темное пятно, которое в прошлый раз Макинтош разглядел на горизонте, приближается, обретает очертания и наконец оказывается совсем рядом.

Это часовня. Построенная кое-как, будто неизвестные строители сложили ее из руин замка, который когда-то стоял здесь же. Нелепо. Британский замок в науканской тундре.

Старые камни укутаны толстыми стеблями замерзшего плюща. Макинтош обходит часовню кругом. Ни дверей, ни окон.

Но внутри что-то есть.

Бьется крыльями и когтями, грызет камни, рвется на волю.

Макинтошу не нужно заглядывать внутрь, чтобы узнать маленького черного птенца, который терзает его двенадцать лет.

Капитан Удо Макинтош просыпается.

23. Капитан Удо Макинтош видит Кэле

Прямо на Макинтоша смотрел мертвыми глазами крокодил. Левый глаз рептилии, черного стекла, пошел мелкими трещинами, правый, изумрудно-зеленый, позаимствованный у бельгийской куклы, был расколот надвое. Крокодил такой имелся только в одном месте на «Бриарее». Макинтош осторожно повернул голову и убедился, что действительно находится в казино.

Казино расположено было во втором этаже пассажирской палубы и представляло собой круглое помещение, в стены и потолок которого встроены были самые большие обзорные иллюминаторы на пароходе.

Люстра волей оформителя имела вид синей антикварной оболочки от дирижабля с обрывками веревок и бессмысленными конструкциями из медных шестеренок и труб.

Макинтош вместе с крокодилом составлял часть декоративной инсталляции справа от входа. В голове капитана шумел ветер, но шум этот постепенно стихал, впуская внешние звуки. Первое, что Макинтош услышал, – журчание фонтанчика в искусственных зарослях. Распознав этот звук, он понял, что испытывает жесточайшую жажду. Однако переместиться ближе к воде никак не мог – был связан.

Во всяком рейсе казино было самым многолюдным и шумным помещением на «Бриарее», что объяснялось не только популярностью азартного коктейля среди пассажиров, но и отсутствием альтернативных развлечений. Здесь всегда было накурено и пахло сумасшедшей смесью одеколонов и виски. Механический оркестр – автомат, устроенный в специальной нише, – играл рэгтайм. Непременно кто-нибудь танцевал или дрался.

К немалому изумлению Макинтоша, нечто похожее происходило и теперь. Окончательно победив шум ветра, в голову капитана ворвались настойчивые ритмичные звуки – «Рэгтайм кленового листа».

Макинтошу удалось чуть приподняться и выглянуть из-за пыльного крокодила.

Зал казино был полон. Похоже, здесь собрались все пассажиры «Бриарея» – они танцевали. Шумно, энергично, лихо. Повинуясь ритму мелодии, кавалеры кружили дам, подбрасывали их в воздух (и не всякую даму удавалось поймать). Места на танцевальной площадке не хватило, потому некоторые, самые отчаянные, взобрались на столы. Рядом с леди и джентльменами невозмутимо отплясывали их горничные и камердинеры.

Все танцоры двигались самую чуточку иначе, чем двигались бы обыкновенные люди в обыкновенном танце. Шире шаг, яростнее па, нарочитые гримасы вместо улыбок. И никаких разговоров. Никто из кавалеров не шептал интимно, наклонившись к уху своей дамы. Ни одна дама не смеялась заливисто очередной шутке.

В первое мгновение, услышав музыку, увидев танцоров, Макинтош готов был поверить, что все сегодняшние злоключения приснились ему в лихорадочном бреду, но, присмотревшись, понял: в зале творится безумие. И в безумии этом было меньше веселья, чем могло показаться невнимательному зрителю. Многие – особенно дамы преклонного возраста – давно устали, одежда их насквозь пропиталась потом, движения сделались неловкими. Иные падали, чтобы тотчас подняться и продолжить танец.

Никогда прежде Макинтош не видел одновременно столько подледников, – а все танцующие были под действием наркотика, никаких сомнений.

Мозес сказал, что инъекционарий отправил пассажирам чистейший черный лед, прежде чем томми превратили машину в обломки. И вот он результат.

На подмостках в центре зала помещался большой рулеточный стол, освещенный дополнительно газовыми лампами по углам. На столе капитан нашел доктора Айзека Айзека, злого предводителя этого мрачного безумия. Айзек приплясывал и размахивал руками, напоминая кукольника, движения которого заставляют оживать марионеток.

Большая Тьма смотрит на тебя. Будь осторожен. Будь готов.

Макинтош оглянулся в поисках источника звука. Никого.

Неожиданно музыка смолкла. Айзек с мальчишеской ловкостью спрыгнул со стола и сделал несколько шагов к двери.

– А вот и наши друзья из подземного Аида. Приветствуйте! Черный-черный человек скушал сорок барабек, тянет-тянет свою тушу, из которой сыплет снег!

Зал взорвался аплодисментами, Айзек довольно раскланялся.

Макинтош услышал ржавый скрип. И звук шагов. Медленных. Неуверенных.

Сперва капитан не узнал Мозеса. В таком виде механик не появлялся едва ли не с тех пор, как Макинтош нанял его на «Бриарей». Толстяк – высокий, нескладный – в ветхом латаном-перелатаном мундире машиниста мало похож был на чудовище, которое только что летало по рельсам машинного. Остались только две руки и две ноги – самые заурядные, пусть и механические. Сегментная шея скрывалась под высоким воротником.

Неужели это правда и Мозес пришел ему помочь? Уж с ним-то и десяток томми не справятся. Макинтош хотел позвать Мозеса, но во рту пересохло, и вместо слов получился только бестолковый хрип.

Мозес шел так, как ходят старики и люди, разучившиеся управлять своим телом после долгой болезни. Когда механик приблизился, Макинтош понял, что надежды его напрасны. Едва ли не все пространство между суставами, шестеренками, поршнями Мозесовых ног залито было черным льдом. Лед оставался на полу скользким следом. Лицо Мозеса было искажено гримасой боли и отчаянья.

На руках он нес умкэнэ.

Девочка не спала и смотрела прямо на Макинтоша.

«Ты должен отпустить», – услышал капитан в своей голове тот самый детский голос.

– Стой, Мозес, – сказал вдруг Айзек.

Мозес послушно замер на месте.

Почему они слушаются? Почему они все слушаются доктора? Сначала томми, теперь Мозес. Лед заставляет их? Но при чем здесь Айзек? Как может этот маленький жалкий человечек управлять черным льдом?

«Смотри внимательнее, – зашелестело в голове. Голос был тоненьким, слабым и, кажется, детским. – Ты видишь Большую Тьму?»

У капитана закружилась голова. Голос девочки рассыпался на разноцветные звуки, которые заново раскрасили картинку, подчеркивая спрятанные прежде детали.

Макинтош увидел. Мягкие тени, рожденные неярким светом синего дирижабля, словно части одной головоломки, сложились вдруг вместе. Капитану попадались подобные рисунки: сперва это гусь, но если присмотреться, то обнаружишь, что в птичьих очертаниях прячется усатый кот.

От каждого человека в зале тянулась тонкая черная нить – вверх, вверх под потолок, к огромному иллюминатору. Смотреть туда не хотелось, но не смотреть было никак нельзя. Там скользила черным льдом, заглядывала с изнанки, шептала непроницаемая, глубокая, довольная Большая Тьма. Такая же черная нить управляла и смешным стариком Айзеком, который – вот умора! – возомнил себя кукловодом.

Если бы Тьма умела смеяться, она бы сейчас расхохоталась.

Тьма? Похоже, напиток из тулуна Аяваки все еще бродил в крови, вызывая безумные мысли и галлюцинации. Макинтош тряхнул головой.

Но Большая Тьма никуда не исчезла.

«Большая Тьма» – что за детство?

Изнанка. Черный лед. Колония простейших, свернутое пространство, бес его знает, чем он еще может быть, но только не…

Кэле.

– Захвати-ка нашего капитана. Он совсем рядом, за крокодилом. Неси его сюда.

Макинтош почувствовал, как металлическая рука Мозеса берет его за пояс.

24. Умкэнэ просыпается

Вечность белоснежного сна уступает место черным мгновениям реальности. Мити расправляет эйгир.

Железный британец, который крепко держит ее в своих неживых руках, скован тьмой. Как скован тьмой весь «Бриарей». Обрывки цвето-запахов путаются в этой тьме, жалят Мити, но теперь они ей не страшны.

– Все почти закончилось, умкэнэ. Ты успела к финалу, – говорит Кэле.

Тьма, послушная его воле, остановилась, замедлилась – только чтобы не убить раньше времени пароход, но позволить ему вернуться в эфир, вернуться вместе с Кэле, навсегда.

В эфир без Кутха. В эфир, где, одну за одной, Кэле поглотит все звезды.

– Так и будет, – улыбается Кэле. – Ты мой обратный билет, умкэнэ.

Мити не слушает. Эйгир ее плетут замысловатые узоры, летят во все уголки укутанного тьмой парохода. Мити ищет Аяваку.

– Аявака мертва, я убил ее, – говорит Кэле, и голос его печален. – Остались мы с тобой. Ты и я.

Мити открывает глаза. Осматривается. Всюду британцы. Они полны тьмой.

Все, кроме одного. Мити шепчет ему:

– Большая Тьма смотрит на тебя. Будь осторожен. Будь готов. Смотри внимательнее. Ты видишь Большую Тьму?

Кэле смеется.

– Зачем тебе этот глупый сын Ийирганга? Он слеп. Он почти мертв. Как и все вы.

Черная бездна окружает Мити – лениво, неспешно. Кэле слишком уверен в своей победе, чтобы торопиться.

– Нет, – говорит Мити. Если вступаешь в разговор с Тьмой, это все, что можно сказать. – Нет.

– Бесполезно. Тебе некуда сбежать.

Кэле кутает ее ледяными щупальцами.

– Вы все одинаковы – дети Савиргонга. Слишком разумны. Слишком слабы.

Кэле не знает, что кое-чему дети Савиргонга научились у своих двоюродных братьев. Научились говорить «нет». Даже если от них уже ничего не зависит.

Расслабиться. Отпустить эйгир, сделаться прозрачной. Нет ничего: ни Кэле, ни парохода, ни изнанки.

Есть Мити.

Есть Кутх.

– Ты должен отпустить, – шепчет Мити.

Она знает, что ее ждет. Она готовилась к этому с рождения. Только бы капитан Удо Макинтош не подвел.

Кутх и время

Старики рассказывают:

Кутх взял горсть снега и сказал: вот, будет время. Снег растаял и утек сквозь пальцы. Не осталось времени. Кутх улыбнулся тогда и нашел кувшин. С тех пор хранит время в кувшине.

25. Капитан Удо Макинтош не знает приемов бартитсу

Пассажиры стояли смирно – широким полукругом прямо перед Макинтошем. Черный лед, однако, держал их по-прежнему и требовал движения. Кто-то нервно стучал пальцами по бедру, у кого-то не находили покоя ноги. Одна старая леди то и дело поправляла прическу. Глаза при этом у всех были совершенно пустые.

– Вам, капитан, как почетному гостю, места в первом ряду. С дамой, – сказал Айзек.

Макинтоша усадили на стул, привязав его руки к спинке так, чтобы он не упал, но и двинуться не смог. Рядом томми устроили мертвую Аяваку. Сейчас только Макинтош осознал, что там, в ходовой рубке, луораветланка намеренно отвлекла на себя внимание Айзека. Пожертвовала собой ради него. Немыслимо. И отметил: вероятно, ему следовало бы растрогаться.

– Признаюсь, сперва я думал и вас убить, капитан, – голос Айзека сделался нормальным, доктор как будто немного протрезвел от наркотика. – Но теперь вижу особую элегантность в том, что вам придется выступать в мою защиту, когда комиссия станет разбирать наше дело.

Комиссия! В этом был весь Айзек. Даже совершив самое, возможно, страшное преступление за историю подэфирного пароходства, он убежден был, что окончательное решение вопроса надлежит поручить вдумчивой комиссии.

Рядом с Айзеком возвышался Мозес, на руках его неподвижно сидела девочка. Эх, Мозес. Выходит, Макинтош был прав в своем давнем подозрении относительно опасных вмешательств Мозеса в собственный организм. Лед подчинил машиниста-механика так же легко, как подчинял томми.

Не лед. Кэле.

Девочка смотрела Макинтошу прямо в глаза.

Ты должен отпустить.

– Кэле не существует, – упрямо прошептал Макинтош и физически почувствовал возмущение Большой – огромной – Тьмы.

Тут пассажиры заговорили. Без выражения, без эмоций, громко и четко.

По очереди.

– Ты.

– Всерьез!

– Так…

– Считаешь?

– Открой!

– Глаза.

– Капитан!

Макинтош не успевал поворачивать голову, чтобы увидеть, кто именно говорит следующее слово. Пассажиры смотрели на капитана внимательно и требовательно. У каждого на лице написано было презрение – никогда прежде не видел Макинтош столько презрения, такого разного, искреннего и высокомерного.

– Смотри, сын Ийирганга, – сказала строгая леди Граттан.

– Смотри, – сказал усатый полковник Карпентер.

– Смотри, – сказал юный юноша в полосатом жилете.

– Вот он я!

Трусливая мысль об отрепетированном спектакле бежала прочь, так и не решившись заявить о себе громко. Это не могло быть спектаклем. Макинтош обернулся к мертвой Аяваке. Во взгляде луораветланки прочел он ласковую укоризну.

– Вы, Макинтош, всерьез полагаете, будто тайна, о сохранности который вы так печетесь, не стала еще достоянием лиц заинтересованных и достаточно прозорливых, чтобы оценить масштабы возможного бедствия?

– Бедствия? – Макинтош с удивлением уставился на Айзека. Тот вроде бы не замечал странного поведения пассажиров – как не чувствовал нити, которой крепко держал его Кэле. Капитан усмехнулся. Обыкновенный человек до последнего цепляется за шаткую привычную реальность, отказываясь верить в мистику, даже разглядев ее на кончике собственного носа. Лишенный эмоций, капитан лишен был и механизмов самообмана, потому вынужден был признать: да, Кэле.

Привычным движением доктор Айзек достал из кармана леденцы. Протянул кулек Макинтошу.

– Я говорю о войне, разумеется.

– В случае войны, Айзек, луораветланы сметут нас в три минуты. Вам это должно быть известно, раз вы слышали об «Инциденте».

– Правда? – Айзек скептически изогнул бровь. – Отчего тогда живы до сих пор все эти люди?

Он огляделся победно, и Макинтош невольно проследил его взгляд.

Что видел Айзек сейчас сквозь пелену своего подледного безумия? Вероятно, обычную для таких рейсов картину: шелестят на столах карты – стриты, флеши и простенькие пары заставляют пассажиров взрываться громкой радостью; стучит рулеточный шарик – «Ставок больше нет» – «Тринадцать, черное»; двое у барной стойки пьют клубничную «Маргариту» из одного бокала; томми-официанты лавируют между столиками, где грозные старухи обсуждают, как водится, неприступного капитана Макинтоша…

Спорить с подледником никак нельзя, переубедить его невозможно, единственно верной кажется ему та реальность, которую транслирует лед.

– Черный лед обладает уникальными свойствами, позволяющими не только лучше управлять механическими устройствами, что я доказал сегодня на примере ваших томми и господина Мозеса, но и сопротивляться агрессии луораветланов. Я изучал эти свойства почти пятьдесят лет…

Может быть, это был Айзек – тот самый легендарный моряк, придумавший курить лед?

– Я обращался в Тайную комиссию, я буквально штурмовал ее письмами! И что, вы думаете, они отвечали мне? Они отвечали: предоставьте экспериментальные данные. Я понимаю, как это делается. Меня записали в безумцы, но старались не обижать. Однако же, как всякий безумец, я предпочитаю в своем безумии идти до конца. Вот он полигон. Вот эксперимент. И вы – мой свидетель. «Предоставьте экспериментальные данные»! Глупцы, не видящие дальше собственного носа. Но я заставлю их увидеть. Остался последний штрих.

Айзек достал из саквояжа лоток со шприцами и закатал девочке рукав. Все шприцы в лотке наполнены были черной жидкостью – очевидно, это был растопленный лед. Умкэнэ смирно сидела в Мозесовых клешнях, только не сводила взгляда с Макинтоша.

«Сделай это. Отпусти. Ты должен», – зашептало в голове.

Последний штрих – проверка действия льда на луораветланского ребенка? Макинтош осторожно, исподлобья, глянул наверх – и тотчас отвел взгляд. Достаточно. Тьма – огромная, мерзкая, ледяная и душная одновременно – затаилась, замерла, пристально наблюдая за Айзеком. Вот кому требовался этот последний штрих. Вот зачем устроен был весь этот адский спектакль. Все убийства. Предательства. Хаос. Для того, чтобы вколоть лед одной маленькой луораветланской девочке.

На страницах воскресных газет Макинтош читал об адептах боевых искусств вроде бартитсу, которые умели всякий предмет превратить в опасное оружие. Уж наверное они придумали бы самый неожиданный способ использования стула, привязанного за спиной.

А Макинтош не мог даже встать как следует. И ему ничего не оставалось, кроме как, наклонившись головой вперед и разбежавшись изо всех сил, врезаться в доктора Айзека и, возможно, сломать ему хотя бы пару ребер.

Впрочем, и этот план закончился провалом. За спиной у капитана стоял, оказывается, томми, который ласково придерживал стул. Макинтош, потерявший равновесие, непременно упал бы, не придержи томми и его тоже.

– Поучи капитана, – проворчал Айзек. – Только нежно, без лишнего усердия.

Он постучал ногтем по стеклу шприца, выгоняя пузырьки воздуха, подмигнул Макинтошу и воткнул длинную иглу в маленькую бледную руку умкэнэ.

А Макинтош почувствовал, что голова его сделалась настоящим колоколом, в который – нежно и без усердия – ударил томми.

26. Кэле возвращается домой

Доктор Айзек Айзек жмет на поршень шприца и прямо в вену Мити впрыскивает растопленный черный лед – маленькую, но полноценную часть Кэле.

Кэле ныряет – по венам к сердцу и оттуда – прямо в душу – увирит[30]. Он готов к сопротивлению, готов биться с глупой умкэнэ, но та сдается без боя. Молча исчезает, растворяется в его черноте.

Кэле доволен. С комфортом, первым классом возвращается он домой.

В путь!

В разрушенной ходовой рубке сам собой проворачивается вентиль продувки. Открываются заслонки на цистернах балласта, выпуская ненужный теперь флогистон.

Айзек недоуменно оглядывается на происходящее. Тряска. Легкость в груди. Эйфория. Айзек закрывает глаза, и его личная реальность продолжает движение по собственной траектории. Доктору Айзеку Айзеку – как и всякому человеку на пароходе – осталось только одно мгновение. Но в это мгновение он проживет целую жизнь – человеком, который выполнил свое предназначение. Таково милосердие Кэле.

«Бриарей» поднимается в эфир.

Едва пароход покидает изнанку, черный лед принимается пожирать все на своем пути. Жадно оплетает тела доктора Айзека Айзека, капитана Удо Макинтоша, мертвой Аяваки, пассажиров, Мозеса, умкэнэ…

Огромная черная тень каракатицы отрывается от «Бриарея», растет, закрывая собой звезды. Замирает как будто в раздумьях, оглядывается на агонизирующий пароход. Оставить его медленно умирать под гнетом безумия черного льда или…

Сегодня на обед у Кэле весь Млечный Путь. А «Бриарей» будет маленьким аперитивом.