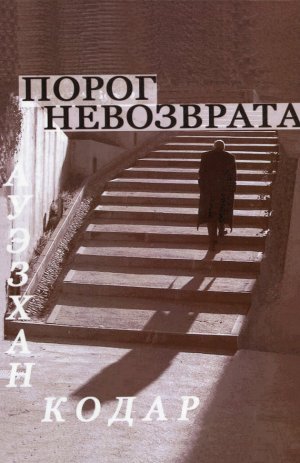

Порог невозврата Кодар Ауэзхан

Читать бесплатно другие книги:

«Меня разбудили удары о землю близко моей головы; мягко отталкивая меня, земля вздрагивала, гудела, ...

«Летит степью ветер и бьёт в стену Кавказских гор; горный хребет – точно огромный парус и земля – со...

«Осень, осень – свистит ветер с моря и бешено гонит на берег вспененные волны, – в белых гривах мель...

«…Я шагаю не торопясь по мягкой серой дороге между высоких – по грудь мне – хлебов; дорога так узка,...

«За окном моего чердака в нежных красках утренней зари прощально сверкает зеленоватая Венера.Тихо. С...

«Утром, часов в шесть, ко мне на постель валится некая живая тяжесть, тормошит меня и орет прямо в у...