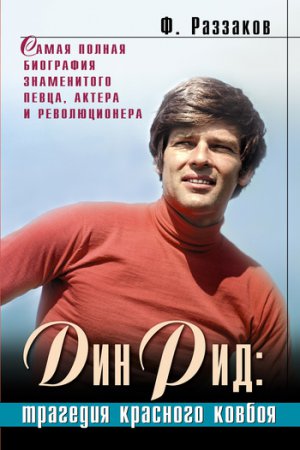

Дин Рид: трагедия красного ковбоя Раззаков Федор

– Тогда друга.

– Опять не угадали.

– Значит, коллегу по работе.

– И снова мимо, – засмеялся Дормаль, после чего наклонился к собеседнице и почти шепотом сказал: – Не трудитесь, все равно не угадаете.

Теперь уже настала очередь женщины удивляться. Дормаль же, поймав ее смятенный взгляд, подумал: «Ну, теперь пташка точно попалась».

Выдержав эффектную паузу, Дормаль наконец сообщил:

– Я из тайной полиции и нахожусь здесь с секретным заданием.

– Зачем же вы мне об этом говорите? – спросила незнакомка.

– Потому что знаю, что вы никому не расскажете.

– А вы не врете?

В голосе собеседницы сквозило неприкрытое сомнение, что Дормалю пришлось не по душе. Он решил открыться до конца, поскольку эта женщина ему понравилась. А поскольку она была умна и вряд ли согласилась бы близко познакомиться с ним, он решил попросту запугать ее. Он был уверен, что отказать агенту секретных служб даже такая женщина побоялась бы. Поэтому он неуловимым движением извлек из внутреннего кармана пиджака свою «корочку» и показал ее незнакомке:

– Теперь убедились?

– Теперь да, – ответила женщина и вновь взяла в руки свой бокал.

Она была явно ошарашена, что не могло укрыться от глаз Дормаля. Поэтому мысленно он уже торжествовал победу. Ему казалось, что еще немного, и эта женщина падет перед ним ниц. Чтобы успокоить ее, Дормаль сказал:

– Вам лично не надо беспокоиться: вы мне очень понравились. А к друзьям я великодушен.

– Спасибо за доверие, – ответила незнакомка. Затем спросила:

– Вас послали сюда, чтобы кого-то арестовать?

– Отнюдь, всего лишь понаблюдать. Он коммунист, а эта публика крайне опасна.

– А вы не боитесь, что я тоже могу быть коммунисткой? – спросила незнакомка и вновь повернула лицо к своему собеседнику.

– Вы? – вскинул брови Дормаль. – Да ни за что на свете! Я коммунистов достаточно повидал и скажу вам честно: таких женщин среди них не встречал. Вы умны, красивы, образованны. А там одни убогие и неотесанные мужланы со своими женами-кухарками.

– Значит, тот, кого вы встречаете, тоже неотесанный мужлан?

– Увы, но тот субъект особенный, – покачал головой Дормаль. – Этот тип совсем из другой оперы. Он американец, причем достаточно известный.

– Американец? – вскрикнула незнакомка.

– Что вы кричите как резаная, – одернул незнакомку Дормаль. – Да, американец. А что вас так удивляет? Среди янки сейчас очень даже модно поддерживать коммунистов. Вот и этот тип купился. Да вы наверняка про него слышали – Дин Рид его зовут.

Едва Дормаль произнес это имя, как незнакомка поперхнулась своим мартини и громко закашлялась. И ее собеседнику пришлось стучать ее по спине и доставать из кармана платок, чтобы она утерла губы и вытерла капли со стойки бара.

– Я же говорил, что вы его знаете, – после некоторой паузы вновь заговорил Дормаль.

– Да, вы правы, я его очень хорошо знаю, – ответила незнакомка, вставая со своего стула. – Я его жена.

– В каком смысле? – спросил Дормаль, еще не понимая, в какой переплет его угораздило угодить.

– В том смысле, что Дин Рид – мой законный супруг вот уже больше года.

Сказав это, незнакомка достала из своей кожаной сумочки паспорт, открыла его и ткнула в лицо Дормалю. И тот прочитал ее имя: Патрисия Хоббс-Рид.

– О, матерь божья! – только и сумел выговорить Дормаль, непроизвольно делая шаг назад.

Патрисия же спрятала паспорт обратно в сумочку, с шумом захлопнула замок и, громко стуча каблуками, направилась к выходу из бара. А незадачливый агент так и остался стоять у стойки, и его остановившийся взгляд еще в течение нескольких минут продолжал буравить двери даже после того, как фигура Патрисии исчезла из виду.

Самолет с Дином приземлился в аэропорту Эссейса около двенадцати часов дня. Дин прошел на таможенный пункт, рассчитывая, что долго там не задержится: у него с собой было не так много вещей – гитара и спортивная сумка, где лежали вещи и кинокамера. Кассету, на которой было записано интервью Валентины Терешковой, Дин предусмотрительно положил в карман брюк. Однако быстрого досмотра не получилось. Молодой таможенник, к которому подошел Дин, заглянув к нему в паспорт, тут же вызвал своего товарища постарше. Тот отозвал Дина в сторонку и принялся весьма дотошно проверять его вещи. Особое его внимание привлекла кинокамера, которую таможенник долго вертел в руках, после чего спросил:

– Что записано на пленке?

– Исключительно прелести тех мест, где я побывал, – вежливо ответил Дин.

– А где вы побывали? – продолжал допытываться таможенник.

– В паспорте на этот счет есть отметки, – ответил Дин.

Таможенник взял в руки паспорт Дина, однако открывать его не стал, а только повертел в руках и сказал:

– Паспорт пока останется у нас.

– На каком основании? – удивился Дин.

– Небольшие формальности, мистер Рид. Завтра мы его вам вернем.

Поняв, что спорить бесполезно, Дин забрал свои вещи и направился к выходу, где его с нетерпением ждала Патрисия. Та же, едва они обнялись, рассказала ему о своей встрече с агентом спецслужб. По тому, как отреагировал муж, она поняла, что он нисколько не удивлен. Единственное, чему он поразился, – тому, как легко удалось его жене раскусить агента. На что Патрисия засмеялась:

– Да я и не думала его раскусывать – он сам. Кстати, он стоит у печатного киоска с газетой в руках.

Дин взглянул в ту сторону и действительно увидел у киоска мужчину в темном костюме. Он нервно прохаживался из стороны в сторону и косо поглядывал в их направлении. Дин мысленно удивился его молодости, но долго размышлять на эту тему не стал. Он обнял жену, и они отправились на стоянку такси, которое должно было отвезти супругов в их дом на окраине Буэнос-Айреса.

Практически весь вечер Дин только и рассказывал жене о днях, проведенных им в Хельсинки и Москве. Но если о первом городе он говорил немного и скупо, то столица Советского Союза удостоилась куда более обстоятельного рассказа и самых лестных эпитетов. Разложив перед Патрисией набор открыток с видами Москвы, который ему подарил гид-переводчик перед его отлетом на родину, Дин рассказывал и рассказывал. Он вспоминал о том, какой теплый прием ему там оказали, как возили по музеям и паркам, как тепло отзывались о его творчестве.

– Они обещали пригласить меня на гастроли и сказали, что это турне охватит не только Москву, но и другие республики, – хвалился Дин перед женой.

Но Патрисия встретила эту новость без особенного восторга:

– Дин, это же очень опасно. Ты же видишь, что происходит только из-за того, что ты съездил в Москву на пару дней. А что будет, если ты примешь их приглашение уехать туда на гастроли?

– А что будет? – искренне удивился Дин. – Подумаешь, за мной следил агент спецслужб! Меня же не арестовали. Нет, я не думаю, что при нынешнем президенте у кого-то поднимется рука меня арестовать.

– Но Ильиа не вечен, – напомнила мужу Патрисия. – Тебя не было больше недели, и за это время много чего произошло. Люди только и говорят, что о возможном военном перевороте.

– А я тебе говорю, что у них кишка тонка сбросить Ильиа, – с нескрываемым раздражением произнес Дин и сгреб разложенные на столе открытки с видами Москвы в одну стопку. – Ты же прекрасно знаешь, что о возможном перевороте люди судачат все два года, что Ильиа находится у власти. И что? Да, я знаю, что среди военных есть люди, которые спят и видят, как бы свернуть шею нынешнему президенту. Но у них руки коротки, потому что они понимают, что этот переворот не будет иметь поддержки ни внутри страны, ни за ее пределами. Так что успокойся и приготовь мне ванну – я хочу хорошенько отмокнуть после гостиничных душевых.

Около восьми часов утра следующего дня, когда Дин и Патрисия еще спали, в их доме раздался телефонный звонок. К аппарату подошла Патрисия и услышала на другом конце провода голос незнакомого мужчины, который попросил позвать к трубке Дина. С трудом растолкав мужа, Патрисия вручила ему телефон, а сама встала у двери.

– Да, я слушаю, – не открывая глаз, произнес Дин.

– Мистер Рид, вас беспокоят по поводу вашего паспорта, – сказали на другом конце провода. – Вам надлежит приехать за ним сегодня в двенадцать часов дня по адресу… – И мужчина назвал улицу, куда Дину надлежало прибыть.

Когда в трубке раздались короткие гудки, Дин отложил телефон в сторону и спросил у жены, который час.

– Четверть девятого, – ответила Патрисия.

– Тогда я посплю еще полчаса, а ты пока приготовь завтрак…

Дин приехал по названному адресу в точно назначенное время. Это было массивное серое здание, на входе в которое не было никакой вывески. Однако по тому, что в вестибюле стояли сразу два вооруженных автоматами солдата национальной гвардии, Дин предположил, что это военное учреждение. Увидев справа от входа окошко бюро пропусков, Дин наклонился к нему и назвал свое имя. Сидевший за столиком военный немедленно взялся за трубку телефона и позвонил куда следует. После чего, выслушав ответ, сказал:

– Подождите пять минут, мистер Рид, за вами придут.

Однако ждать пришлось меньше названного времени. Уже спустя минуту к Дину вышел поджарый военный и, даже не представившись, попросил Дина следовать за ним. И повел его к лифту. Когда они вошли в него, военный нажал кнопку нулевого этажа, и лифт отправился вниз. Дин еще тогда подумал: «Странно, что проблему с моим паспортом будут решать в подвале». В те мгновения даже тень опасения, указывающая на то, что с ним происходит что-то необычное, в голове Дина не промелькнула.

Выйдя из лифта, военный повел Дина по длинному и абсолютно пустынному коридору куда-то в глубь подвального этажа. Дин отметил про себя, что каменные стены подвала по обе стороны были выкрашены в зеленый цвет и совершенно чисты – на них не висели ни плакаты, ни какие-либо указатели. Редкие двери из металла были наглухо закрыты, и из-за них не доносилось ни звука. Все это напоминало скорее тюрьму, чем какое-то паспортное учреждение.

Наконец провожатый остановился возле крайней двери в конце коридора и, открыв ее, жестом пригласил Дина войти. Тот подчинился. И оказался в каменной клетке, где из мебели были только металлический стол и пара стульев из того же металла. Причем, как заметил Дин, вся мебель была прикручена к полу массивными болтами. Кроме этого Дин увидел, что в камере они не одни: на противоположной от стола стороне стоял еще один военный, судя по погонам, офицер, который, скрестив руки на груди, внимательно смотрел на гостя. Сделав несколько шагов по направлению к нему, Дин спросил:

– Лучшего помещения, чтобы вернуть мой паспорт, вы не нашли?

– Увы, – картинно развел руками хозяин кабинета-камеры. – Да и незачем это: вам теперь надо привыкать к подобным интерьерам.

– В каком смысле? – удивился Дин.

– В том смысле, что удел коммунистов и всех, кто им сочувствует, – казематы. Разве ваши друзья в Москве вам этого не объяснили?

Только в этот момент Дин наконец осознал, какой серьезный оборот приобретает для него все происходящее. И слова предупреждения, сказанные вчера Патрисией, тут же всплыли в его памяти. Однако внешне он по-прежнему старался выглядеть невозмутимым. И, глядя прямо в глаза своему собеседнику, спросил:

– Значит, вы пригласили меня совсем не для того, чтобы вернуть паспорт?

– Вы очень догадливы, мистер Рид, – по губам офицера пробежала усмешка. – Паспорт вам может уже не понадобиться.

– Что это значит?

– Это значит, что, если вы не согласитесь нам помочь, вы можете отсюда вообще не выйти.

– Серьезное заявление, – произнес Дин, сглатывая внезапно подкативший к горлу ком. – Но я не понимаю, что от меня требуется?

– Сущие пустяки. Вы должны написать в подробностях о своей поездке в Хельсинки и Москву. Напишите, с кем встречались, что видели, куда ходили.

– То есть вы хотите сделать меня осведомителем?

– Информатором, мистер Рид.

– Спасибо за откровенность, но я ничего писать не буду, – твердо заявил Дин. – Удивительно, что у вас хватило наглости мне подобное предлагать.

– Предложить дело нехитрое, – вновь усмехнулся военный. – Итак, вы не будете писать?

– Даже не подумаю, – так же твердо сказал Дин.

Едва он это произнес, как офицер сделал движение головой, напоминающее кивок, и в следующую секунду страшный удар в спину свалил Дина с ног. Каким-то чудом он сумел в последний момент выставить вперед руки, что уберегло его от удара головой о стену. Но едва он попытался встать на ноги, как удар кованым ботинком под дых заставил его вновь свалиться на каменный пол – на этот раз спиной. И только тут он увидел, кто его бил – тот самый человек, который привел его в эту камеру.

Каких-нибудь двадцать минут назад Дин, впервые увидев его, подумал, что этот благообразного вида мужчина, наверное, служит адъютантом у какого-нибудь начальника, но теперь от этих мыслей не осталось и следа. Совсем недавно спокойное лицо этого «адъютанта» было теперь перекошено такой злобной гримасой, какую Дин до этого видел разве что только в кино. А избиение продолжилось. На этот раз в Дина угодил уже не кованый ботинок, а кулак военного – удар пришелся в левый глаз певца. Дин снова упал. После того как кованый ботинок еще пару раз прошелся по ребрам Дина, офицер коротким окриком прекратил экзекуцию. Выждав, когда жертва придет в себя, офицер спросил:

– Ну что, мистер Рид, теперь вы поняли, что мы не шутим?

– Теперь понял, – сплевывая кровавую слюну на пол, ответил Дин. – Только что-либо писать я после этого однозначно не буду: меня чем больше бьют, тем упрямее я становлюсь.

При этих словах «адъютант» подался было вперед, чтобы продолжить избиение, но начальник остановил его взмахом руки. После чего сказал:

– Похвальное упорство для человека вашей профессии, мистер Рид. Обычно ваш брат артист ломается после первых же кровавых соплей.

– У вас что, богатый опыт по этой части? – поинтересовался Дин.

– Да, приходится работать с разной публикой, – уклончиво ответил офицер. – Ну так что, будете писать?

– Я же сказал, что нет, – твердо ответил Дин.

После этого в камере возникла минутная пауза. Каждый из присутствующих вел себя во время нее по-разному: Дин продолжал сплевывать на бетонный пол кровавую слюну, «адъютант» стоял у двери, прислонившись к стене, а офицер, сев на край стола, затянулся сигаретой. Наконец, сделав несколько затяжек, офицер вновь нарушил тишину:

– На что вы надеетесь, мистер Рид? На то, что ваши друзья в Америке бросятся вас выручать? Может, кто-то из них и бросится, только ваш посол здесь вряд ли захочет отрывать свою задницу от стула ради того, чтобы спасать своего красного соотечественника. Вы им тоже давно поперек горла. Или вы надеетесь на помощь здешних коммунистов? Так они сами в двух шагах от погибели. Еще каких-нибудь несколько недель – и это гнилое правительство вылетит в трубу вместе со своим президентом.

Дин молча слушал офицера и мучительно соображал, что ему делать. Как ни горько было это признавать, но в словах этого садиста была своя логика: у Дина действительно было мало шансов отсюда выбраться. Единственной надеждой была Патрисия, но эта надежда была призрачной: она даже не знала, куда именно отправился ее муж. Однако и соглашаться на сотрудничество с этими заговорщиками означало бы пойти на предательство. И хотя Дин не был коммунистом, а всего лишь сочувствующим, но стоило ему всего лишь один раз дать слабину, как все пути назад к жизни порядочного гражданина были бы навсегда отрезаны.

Кажется, офицер понял, какие именно мысли одолевают Дина, и поэтому первым нарушил тишину:

– Я вижу, что вы терзаетесь сомнениями по поводу моего предложения. Я вас хорошо понимаю и сочувствую вам. Но поверьте человеку, который достаточно насмотрелся на подобные ситуации: вы выберете именно мое предложение. Жизнь – она одна, а вы еще молоды, чтобы поступаться ею так опрометчиво. Мы ведь церемониться не будем: вспорем вам живот и выбросим с вертолета в Карибское море. Смерть в пасти акул – это вам не виселица и не пуля палача в затылок, а намного страшнее. Так что соглашайтесь.

Но Дин продолжал молчать, уставившись в бетонный пол камеры. Слова о вспоротом животе и жуткой смерти в пасти акул его, конечно, потрясли, но не настолько, чтобы тут же отрекаться от всех своих идеалов и друзей, с которыми жизнь его свела в последние годы. В глубине сознания у него все-таки теплилась надежда на то, что спасение может прийти к нему даже в такой, казалось бы, безнадежной ситуации. Поэтому он молчал, предпочитая тянуть время.

Между тем офицер, докурив сигарету, потушил ее о край стола и, встав, сказал:

– Ну, хорошо, мистер Рид, я согласен дать вам еще немного времени на раздумья. Но имейте в виду: завтра к вечеру вы должны дать нам свой окончательный ответ. И если он будет отрицательным, я обещаю претворить в жизнь то, о чем говорил минуту назад.

Когда Дин уезжал из дома, Патрисия была спокойна за него. Несмотря на вчерашний спор, Дин сумел-таки убедить жену в том, что ему ничто не угрожает и волноваться за него не стоит. И, чтобы окончательно развеять мрачные мысли супруги, Дин пообещал этим вечером сводить ее в знаменитый театр «Колон», в администрации которого работал его приятель.

– Я съезжу за паспортом, потом заеду на телевидение, а вечером, в шесть часов, мы встретимся с тобой у театральных касс, – сказал Дин, уходя из дома.

Однако первые опасения, что с мужем произошло что-то неладное, пришли к Патрисии около трех часов дня, когда ей позвонили с телевидения и поинтересовались, где Дин.

– Как где – у вас, – ответила Патрисия.

– У нас его нет, – последовал лаконичный ответ.

Вот тут сердце Патрисии впервые защемило. Конечно, был вариант, что выдача паспорта могла затянуться по каким-то причинам, но в это почему-то верилось с трудом. Если бы подобное произошло, Дин обязательно позвонил бы на работу, чтобы предупредить о своей задержке. Но он этого не сделал. Поэтому в театр Патрисия уезжала с сердцем, переполненным тревогой. Всю дорогу она молила Всевышнего, чтобы Дин был на условленном месте. Увы, ее надежды не сбылись – мужа у касс не было. Не пришел он ни через пять минут, ни через полчаса. Спектакль давно уже начался, но Дин так и не объявился. И Патрисия окончательно осознала, что случилось что-то ужасное.

Какое-то время она находилась в полном отчаянии и никак не могла сообразить, что ей предпринять. Наконец, когда стало окончательно ясно, что Дин у театра не появится, она отправилась домой. В глубине души еще теплилась слабенькая надежда на то, что Дин ждет ее дома, но и эта надежда была разбита вдребезги, едва Патрисия переступила порог родного дома, – он был пуст. Понимая, что от ее действий теперь может зависеть жизнь ее мужа, Патрисия взяла себя в руки и начала действовать.

Первым делом она позвонила Альфредо Вареле и рассказала все, что случилось с Дином за минувшие сутки. Варела внимательно выслушал Патрисию и пообещал приложить все усилия, чтобы выяснить, где Дин. Но и ее попросил не сидеть сложа руки.

– Позвоните всем, кому можно: коллегам Дина на телевидение, американским друзьям, – сказал Варела. – Только подключив к этому делу как можно больше людей, мы сможем предотвратить самое ужасное.

– Ужасное? – вздрогнула Патрисия.

– Успокойтесь, я думаю, до этого дело не дойдет, – заверил потрясенную женщину Варела.

Патрисия сделала все, о чем попросил ее Варела. Первым делом она позвонила на телевидение, где работал Дин, и прямым текстом заявила, что ее муж попал в беду. Телевизионщик, разговаривавший с ней, пообещал свою помощь, но по тому, каким тоном он это сказал, Патрисии стало понятно, что надежд на помощь с этой стороны ждать не приходится. Потом она позвонила в Америку Патону Прайсу. Ибо этого человека Дин искренне любил, считал его своим вторым отцом, и тот отвечал ему взаимностью – всегда старался помочь в трудных ситуациях. Вот и теперь Прайс клятвенно пообещал поднять на ноги всех своих влиятельных друзей в актерской среде и вызволить Дина из беды.

Сдерживая слезы, Патрисия задала Прайсу вопрос, который все это время боялась задать самой себе:

– Как вы думаете, Дин еще жив?

На что Прайс ответил тоном, не терпящим возражений:

– Немедленно прекратите истерику! Дин выбирался и не из таких переделок.

Практически всю ночь Патрисия не ложилась и провела все эти часы у телефона в надежде, что ей кто-то позвонит и сообщит хоть какие-то сведения о муже. Но телефон ночью так и не зазвонил. Он заработал только под утро. На другом конце провода был Прайс, который сообщил первую новость: ситуация с исчезновением Дина доведена до американского посла в Буэнос-Айресе.

– Так что дело сдвинулось, и теперь надо только ждать, – обнадежил Прайс женщину.

А с Дином в это время происходило следующее. После встречи с офицером военной разведки (о принадлежности военного, который его допрашивал, к этой спецслужбе наш герой догадался практически сразу) Дина вывели во внутренний двор учреждения, где его уже поджидала арестантская машина (по-русски «воронок»). Однако ехали они недолго – минут десять. После чего Дина снова вывели наружу. Оглядевшись, он увидел, что его привезли в тюрьму. Очевидно, это была тюрьма «Вила Давото» – единственная в тех краях, где было учреждение, куда Дин приехал за своим паспортом.

После всего случившегося Дин был настолько разбит, что единственным желанием у него теперь было добраться до лежака и поспать несколько часов. Но этой мечте пока не суждено было сбыться. Вместо камеры, куда он мечтал попасть, его привели в кабинет начальника тюрьмы – высокого мужчины средних лет. Когда Дин вошел в кабинет, начальник стоял у окна и курил дорогую гаванскую сигару. При звуке открывшейся двери он повернулся навстречу гостю и внезапно застыл, пораженный внешним видом вошедшего. Затем, вытащив сигару изо рта, начальник задал вопрос, который Дин менее всего надеялся услышать в этих стенах:

– Что у вас с лицом?

Дин в ответ усмехнулся, после чего ответил:

– Неудачно упал с лестницы.

Но хозяин кабинета повел себя более чем странно. Затушив сигару, он достал из кармана своего военного френча платок, смочил его водой из графина, стоявшего на столе, и передал Дину. Тот взял платок и подошел к зеркалу, висевшему на стене, чтобы привести себя в порядок. Когда процедура была закончена, начальник жестом пригласил его сесть в кресло, стоявшее напротив массивного стола.

– Если вам угодно принять мои извинения, то я, Рикардо Мартин, их вам приношу, – сказал хозяин тюрьмы, когда Дин уселся напротив него.

На что Дин отреагировал весьма нелестно:

– Вы хотите сказать, что в вашем заведении людей не избивают?

– Таких, как вы, нет, – последовал ответ.

– А я что, особенный?

– Без всяких сомнений. Во-первых, вы человек известный, во-вторых – вы нравитесь моей дочери. Ей шестнадцать лет, и она покупает все ваши пластинки. Когда полчаса назад я узнал, что вас привезут в мою тюрьму, я был просто потрясен.

Дин опять усмехнулся и приложил платок к своему заплывшему глазу. Происходящее ему казалось какой-то фантасмагорией. Полчаса назад военные били его коваными сапогами по ребрам, а теперь он выслушивал комплименты от начальника тюрьмы. Но это было не последнее его потрясение. После слов о своей дочери хозяин кабинета достал из стола ее фотографию и, протянув ее Дину, попросил:

– Если вам нетрудно, мистер Рид, поставьте свой автограф.

И Дину не оставалось ничего иного, как переложить платок в другую руку и взяться за ручку. Но прежде чем поставить свой размашистый автограф, он спросил имя девушки, изображенной на снимке.

– Мари-Элена, – последовал ответ.

– А у нее есть какая-нибудь самая любимая моя песня?

Начальник тюрьмы на несколько секунд задумался, после чего сказал:

– Нам с ней очень нравится песня «Пистолеро».

Услышав это, Дин написал на оборотной стороне фотографии следующий текст: «Мари-Элене от Дина Рида – певца, но не пистолеро». Когда Мартин прочитал эту надпись, он улыбнулся:

– Я понял ваш намек. Однако возьму на себя смелость с ним не согласиться. Ваш пистолет – это гитара, и в иных ситуациях она может разить не менее эффективно, чем огнестрельное оружие. Иначе вы бы здесь не оказались.

– Песня еще никого не убивала, – возразил хозяину кабинета Дин.

– Это как смотреть. Какой-нибудь смутьян может наслушаться революционных песен и пойти убивать военных или тех же полицейских. Разве не так?

– Я вижу, вы философ, – усмехнулся Дин.

– Вы угадали: я учился на философском факультете Национального университета. Кстати, в одно время с Че Геварой, которого я хорошо знал еще с детства, когда он носил прозвище Чанчо – Поросенок. Как и он, я в молодости, во времена Перона, тоже увлекался левыми идеями и одно время даже состоял в подпольной организации – мы мастерили бомбы для защиты от полицейских во время демонстраций. Когда это обнаружилось, меня даже хотели исключить из университета, но мой дядя-военный сумел меня выгородить. С тех пор я сильно изменился.

– То, что сильно, – это правда, – кивнул Дин и недвусмысленным взглядом окинул кабинет.

– Что поделаешь, человек существо переменчивое, – развел руками хозяин кабинета. – Я думаю, вы тоже рискуете со временем серьезно измениться.

– Что вы имеете в виду?

– Вы можете разочароваться в тех идеях, которые сейчас проповедуете.

– А вы в своих нынешних идеях уже не разочаруетесь?

– Тоже могу, хотя для этого должно произойти что-то экстраординарное. А пока я придерживаюсь убеждения, что власть должна быть сильной и люди должны ее уважать и бояться. А все эти разговоры о справедливости для всех – чушь несусветная. Такого в истории никогда еще не было и не будет.

– Вы так считаете?

– Да, я так считаю. Вот вы были в России, и что – там все люди равны?

– Я был там всего несколько дней, чтобы делать какие-то далеко идущие выводы.

– Бросьте, мистер Рид, мы же знаем, какое общество строят тамошние правители, – бесклассовое. И они призывают других следовать их примеру. Но это же неправда – общество у них классовое. Там есть элита и простой народ. И первые доминируют над вторыми. Вы что, не слышали про сталинские лагеря, про расстрелы мирных граждан? И лично я нисколько бы не ставил это в упрек советским правителям, если бы они вещи называли своими именами. Но они же говорят о равенстве и свободе, а сами что творят?

– Насколько я знаю, сталинских лагерей в Советском Союзе уже нет, – стараясь, чтобы его голос звучал как можно спокойнее, ответил Дин. – Что касается элиты и простого народа, то их элита и, к примеру, наша, американская, это две разные вещи. Вы спросите, почему? Да потому, что цели разные: наша элита проповедует культ денег, их – культ коллективной собственности. Да, согласен, любое государство – это насилие, но все дело в том, ради чего творится это насилие. Я не хочу говорить про Сталина, поскольку его время давно кончилось. И сегодняшний Советский Союз мне импонирует, потому что это общество, со всеми его недостатками, живет идеей всеобщей справедливости. Там не все еще получается, но такая идея у них существует, она пропагандируется. И будущее именно за таким обществом, а не за нашим. Мы ведь аморальны изначально. Одно убийство Кеннеди уже говорит о многом. Как только человек, президент страны, захотел принести своей стране мир и спокойствие, его попросту убили. Простые американцы убили? Нет, те самые люди, которые пекутся о своих барышах. Они весь мир ограбили, продолжают грабить и называют это «американской демократией». Чем же они тогда лучше коммунистов?

– По части обмана своих же граждан – ничем не лучше, – согласился хозяин кабинета. – Но лучше такая демократия, чем ваш коммунизм. Как говорил Черчилль: «Демократия плохая форма правления, но остальные еще хуже».

– Но что это за демократия такая, которую надо нести на штыках? – Дин все больше распалялся, и его голос гремел под сводами кабинета как раскаты грома. – Люди должны сами решать, в каком обществе им жить. А то мы учим гватемальцев, доминиканцев, тех же вьетнамцев, убивая их тысячами. Вы, например, знаете, что за последние тридцать пять лет здесь, в Латинской Америке, произошло уже более тридцати переворотов? В одном только Эквадоре их было одиннадцать, а в Боливии восемь. И что, жизнь в этих странах стала после этого лучше?

– Дело в том, мистер Рид, что Южная Америка еще не созрела для подлинной демократии, – ответил хозяин кабинета. – И чтобы здесь не наступил хаос, власть должна принадлежать сильным личностям.

– Вроде генерала Онгани? – Дин решил играть в открытую.

Как ни странно, но его оппонент принял эту игру и ответил честно:

– Да, хотя бы ему.

– Но ведь Аргентина при нынешнем президенте живет совсем неплохо.

– Это вам так кажется. На самом деле ее качает из стороны в сторону, как рыбацкую шлюпку в шторм. А ее не должно качать.

– То есть вы хотите, чтобы ее прибило к американскому берегу?

– Лучше к нему, чем к кубинскому. Я же говорил, что я противник идеи всеобщего равенства. Вот увидите, Куба тоже сломает зубы на этом пути, причем еще на нашем веку.

– А я думаю, что вы ошибаетесь. Ведь хватило у нее сил дать нам по зубам в заливе Кочинос.

– Да это потому, что этой операцией руководил ваш плейбой Кеннеди.

– Но братья Кастро уже шесть лет руководят Кубой.

– Говорю вам, все это временно. Я допускаю, что Кубу не удастся покорить с помощью военной силы, поскольку народ там пока находится под воздействием революционного вируса. Но этот же вирус ее и погубит. Это произойдет, когда простые кубинцы поймут, что ее элита их обманула. То есть Кубу убьет разочарование. Это же чувство может убить и вас, с чего я, собственно, и начал наш разговор.

– Я, в отличие от вас, не оракул. – Дин устало откинулся на спинку кресла. – И единственное, что могу вам ответить: жизнь покажет, кто из нас прав. Но я благодарен вам за этот спор: он утвердил меня в том, что я все делаю правильно. И завтра мне есть что ответить вашему коллеге.

Примерно в эти же самые часы в сотнях тысяч километров от Аргентины, в столице США городе Вашингтоне, в штаб-квартире ФБР на Пенсильвания-авеню, на пятом этаже в своем кабинете сидел начальник контрразведки Бюро Уильям Салливан и размышлял о том же – о деле Дина Рида. Полчаса назад начальник отдела политического сыска Чарльз Банни сообщил Салливану о том, что аргентинская военная разведка арестовала певца и актера Дина Рида за его контакты с советскими коммунистами. Услышав это, Салливан попросил Банни зайти к нему, чтобы вместе обмозговать сложившуюся ситуацию. Банни спросил:

– Как я понял, Рида надо вызволять?

– Думаю, да. У меня есть по этому поводу кое-какие соображения, – ответил Салливан.

– Дайте мне полчаса, и я приду к вам с необходимым материалом, – попросил Банни.

Салливан согласился. А пока Банни готовился к визиту, решил скоротать время за любимым занятием – очинкой цветных карандашей, которые стояли на его столе в специальном пластмассовом стакане. Причем очинял он их не точилкой, которая только ломала грифели, а остро заточенным лезвием «Вилсон», используя в качестве подстилки вчерашний номер газеты «Нью-Йорк таймс». Очинял карандаши Салливан медленно, а попутно размышлял о превратностях существования коммунистической идеологии на территории Соединенных Штатов.

Салливан еще хорошо помнил середину 40-х, когда компартия США переживала свои лучшие времена. Он тогда служил старшим офицером и был только на середине пути к своему нынешнему положению (в середине 60-х Салливан стал человеком № 3 в ФБР). В те годы компартия насчитывала в своих рядах 80 500 человек и к началу следующего десятилетия ставила перед собой цель перешагнуть стотысячный рубеж. Однако американские власти помешали ей этого достичь. Президент Трумэн разрешил ФБР развернуть широкомасштабное наступление на коммунистов, что было встречено шефом Бюро Эдгаром Гувером с большим воодушевлением – охота на радикалов была его излюбленным занятием (до этого с таким же темпераментом он боролся с гангстерами, а потом с нацистами).

Кампания выдалась «славной», ничем не уступавшей «охоте на ведьм», предпринимаемой в те же годы в СССР («борьба с космополитизмом», «дело врачей» и т. д.). У американцев апофеозом этой кампании стало дело супругов Розенбергов, которых обвинили в шпионаже в пользу Советского Союза (якобы они продавали КГБ секреты ядерного оружия) и в июне 1953 года казнили на электрическом стуле. И вот уже в 1956 году компартия США вместо предполагаемых 100 тысяч человек сократилась до 20 тысяч.

Между тем операции ФБР против КП и других радикалов, именуемые в служебных документах как КОИНТЕЛПРО, продолжали осуществляться с той же интенсивностью, что и десять лет назад. В итоге к началу президентства Джона Кеннеди компартия США поредела до катастрофических размеров – 8500 человек. Вот почему, когда Гувер однажды заикнулся, что необходимо и дальше продолжать борьбу с коммунистической угрозой, Кеннеди только рассмеялся и заявил: «Чушь собачья! Компартия настолько одряхлела, что не представляет собой никакой угрозы». Это было справедливое замечание, но невыгодное для шефа ФБР – оно лишало его возможности добиваться от Конгресса дополнительных средств для своего ведомства. Поэтому, едва на место Кеннеди заступил новый президент, Линдон Джонсон, Гувер снова поднял вопрос о коммунистической угрозе. В отличие от своего предшественника Джонсон эту идею поддержал, поскольку так же, как и Гувер, верил, что у коммунистов Америки еще есть потенциал. Он не ошибся, более того, сам невольно способствовал росту этого потенциала – развязав войну во Вьетнаме.

Между тем то, что известный актер и певец Дин Рид внезапно стал испытывать симпатию к коммунистам, не было для Америки чем-то необычным. До него таким же путем шли многие его коллеги. Так, в октябре 1947 года, в самом начале «кампании против красных», в США перед сенатской комиссией по расследованию «антиамериканской деятельности» предстали сразу десять представителей Голливуда (так называемое дело «голливудской десятки»), которых уличили в симпатиях к коммунистам. Среди этих людей были: режиссер Герберт Биберман (снял фильм «Соль земли»), сценаристы Лестер Коул, Алва Бесси, Ринг Ларднер-младший, Джон Хоуард Лоусон, Далтон Трамбо и четверо других известных деятелей «фабрики грез». Когда их спросили, являются ли они сейчас или были когда-либо в прошлом членами компартии, они отказались отвечать на этот вопрос, сославшись на соответствующую статью Конституции США, которая позволяла им это сделать. За это вся «голливудская десятка» была наказана: им присудили кому полгода, а кому год тюрьмы за «неуважение к Конгрессу» и штрафы в тысячу долларов. Кроме этих людей в Голливуде пострадали еще примерно три сотни человек – актеры, режиссеры, сценаристы, операторы, музыканты, с которыми по идеологическим соображениям были расторгнуты договора.

Но наиболее известным американским деятелем культуры, которого на протяжении долгих лет обвиняли в симпатиях к коммунистам, был чернокожий певец Поль Робсон. Слава пришла к этому артисту еще в середине 20-х, когда Робсону было чуть меньше тридцати. В декабре 1934 года он впервые приезжает в Советский Союз и оказывается потрясенным увиденным там. Настоящий шок он испытал, когда узнал, что его соплеменник, негр Роберт Робинсон, стал депутатом Московского Совета (Робинсон приехал в СССР в начале 30-х годов и работал на заводе «Шарикоподшипник» в Москве). Поэтому, вернувшись в Лондон, где он тогда жил, Робсон заявил газетчикам: «В СССР все граждане, независимо от расовой и национальной принадлежности, имеют равные права». Спустя два года, в декабре 1936 года, Робсон приезжает в СССР уже с первыми гастролями. С этого момента он становится «лучшим другом советских людей».

В 1939 году Робсон переезжает из Европы в США и практически сразу попадает в поле зрения ФБР. За ним устанавливается постоянное наблюдение, его почта перлюстрируется, телефоны прослушиваются. Но Робсона это не пугает. В годы войны его политическая деятельность становится еще более активной. Он выступает перед рабочими оборонных заводов, поет на митингах по сбору средств помощи Советской России, участвует в записи серии грампластинок для американских солдат и союзников. В апреле 42-го он выступает на митинге в «Манхэттен-сентре», и его страстную речь «Все силы на мобилизацию афроамериканцев и колониальных народов для борьбы с фашизмом» слушают тысячи ньюйоркцев. А когда в 1944 году американские войска высаживаются в Европе и открывают второй фронт, Робсон одним из первых приветствует это событие.

Увы, но союз с Россией длился недолго. Спустя всего лишь год после войны начинается другая война – холодная, и ФБР вновь активизирует свои акции против Робсона, который к тому времени был уже вице-президентом Конгресса борьбы за гражданские права (руководил этой организацией коммунист Уильям Паттерсон). Весной 1947 года власти запретили концерты Робсона в городе Пеории в штате Иллинойс и в столице штата Нью-Йорк городе Олбани, а фирма «Коламбия» расторгла с певцом контракт и изъяла из продажи грампластинки с его записями. Однако даже эти события не смогли напугать Робсона, хотя многие его коллеги в Америке после такого рода давления давали слабину. Так, актер Роберт Тейлор публично клял себя за то, что снимался в фильме «Северная звезда», в кадрах которого появлялись советские люди. Робсон же, не будучи коммунистом, в январе 1949 года, когда в США проходил суд над двенадцатью членами компартии США, публично заявил: «Коммунисты были первыми, кто умирал за свободу угнетенных, за свободу всего человечества. Я буду защищать коммунистов так же, как они защищали нас, черных американцев…»

В апреле Робсон участвует в I Всемирном конгрессе сторонников мира в Париже и выступает там с речью. Он заявляет, что «немыслимо, если бы чернокожие люди в Америке или других частях света были втянуты в войну против Советского Союза: черные никогда не будут воевать против Советского Союза». Когда он вернулся на родину, американская пресса, которая с 1946 года хранила заговор молчания вокруг имени Робсона, буквально с цепи сорвалась. Газеты писали, что Робсон предательски клевещет на свою страну и открыто занимается коммунистической пропагандой. Например, «Вашингтон пост» писала: «Когда он говорит, что является лояльным патриотом, трудно поверить в это. Он утверждает, что его взгляды полностью разделяют все негры, однако в действительности он предает их, следуя тактике коммунистов, направленной на защиту интересов белой расы…»

Робсон ответил на эту кампанию на митинге в Гарлеме. Он заявил следующее: «Я родился и вырос в Америке и люблю свою страну. Я люблю лучшее, что есть в этой стране. Я на стороне чернокожих борцов, прогрессивных людей в странах Карибского бассейна, негров и индейцев Южной и Центральной Америки, народов Юго-Восточной Азии – угнетенных людей всего мира, на стороне народов Советского Союза…»

Это заявление буквально взбудоражило страну, особенно расистов. 27 августа 1949 года они сорвали концерт Робсона в Пиксквиле, что в 60 километрах от Нью-Йорка. А когда 4 сентября Робсон снова приехал в этот город, чтобы все-таки дать концерт, расисты предприняли попытку убить певца – с ближайшего холма в него должен был стрелять снайпер. Однако Робсона спасли его сторонники, которые во время выступления певца буквально окружили его плотным кольцом. Но расисты все же нашли способ отыграться – после концерта они закидали камнями все пятьдесят автобусов, развозивших по домам участников концерта. Этот погром стал прологом к «эпохе маккартизма» – широкомасштабной кампании против коммунистов, начатой сенатором от штата Висконсин Джозефом Маккарти.

Между тем атаки на Робсона продолжались. Летом 1950 года его лишили заграничного паспорта, сорвав ему гастроли в Европе. Возмущенный этим, певец подал в суд на государственного секретаря США Дина Ачесона. Однако выиграть этот процесс не сумел, поскольку вся мощь государственного аппарата была на стороне ответчика. Полтора года спустя Робсону было запрещено выезжать за пределы континентальной части США, даже в Канаду, которую американцы могли посещать без паспорта. Все эти события настроили против Робсона подавляющее число белых американцев, а вот среди чернокожих его слава взлетела еще выше. По результатам опроса, проведенного всеми негритянскими газетами США, Робсон был единодушно назван «самым популярным афроамериканцем». Не остались в стороне и советские власти, которые в декабре 1952 года присудили Робсону Ленинскую премию «За укрепление мира между народами». О последнем событии большая часть американцев не узнала, поскольку тамошняя пресса обошла это присуждение дружным молчанием.

В апреле 1958 года Робсону исполнилось 60 лет, а спустя два месяца ему вернули заграничный паспорт, правда, не без сопротивления: вопрос решился голосованием, где пятеро судей проголосовали за возвращение паспорта, а четверо против. В августе Робсон приехал в Советский Союз с гастролями. Они прошли с огромным успехом, и певец собирался повторить их и в декабре. Однако резкое ухудшение здоровья певца не позволило этого сделать.

Говорят, первые симптомы болезни Робсон стал ощущать осенью 1957 года: у него часто кружилась голова, темнело в глазах, учащенно билось сердце. Врачи московской клиники, где Робсон проходил обследование, поставили диагноз: атеросклероз с нарушением кровообращения в сосудах головного мозга. Сам Робсон считал, что это результат его активной творческой и общественной деятельности. А вот его сын думал иначе, считая, что инициатором болезни его отца было… ФБР, которое с середины 50-х подменяло ему лекарства – вместо обычных таблеток снабжало галлюциногенными. Версия вполне правдоподобная, поскольку Робсон для ФБР был самым большим раздражителем на родной территории. Как итог: с начала 60-х годов Робсон вынужден был отойти от общественной деятельности из-за частичной потери памяти. Он жил в Нью-Йорке в окружении своей родни, и его уже мало кто вспоминал.

Салливан был в курсе почти всех перипетий жизни и деятельности Робсона, поскольку сам участвовал во многих акциях ФБР против него. Докладывали ему о жизни певца и в нынешние дни, но эта информация была малоинтересной: Робсон был уже инвалидом, и все его заботы вращались вокруг одного – тяжелой болезни его жены Эсланды, которая находилась при смерти. Так что как вечный раздражитель Робсон ФБР уже не интересовал. Однако с уходом Робсона появились другие «раздражители». Среди чернокожих это был Мартин Лютер Кинг, среди белых – Генри Фонда, Пит Сигер, Боб Дилан. И вот теперь на горизонте возник еще и Дин Рид, которому, судя по его последней деятельности, явно не дают покоя лавры Поля Робсона.

В первый раз Салливан услышал о Дине Риде весной 62-го во время чилийского скандала. Но тогда ФБР только взяло певца на заметку, не утруждая себя сбором досье на него, посчитав, что этот поступок не будет иметь продолжения. И когда Дин уехал в Аргентину, в ФБР посчитали, что проблема с Ридом снята. Но вышло иначе. На новом месте Рид сблизился с коммунистами и в итоге съездил в Москву по приглашению членов советской делегации, участвовавшей в конгрессе ВСМ. Когда Салливан узнал об этом, он был в полном недоумении, поскольку считал, что проблема Рида закрыта раз и навсегда. А теперь стало понятно, что русские обратили внимание на Рида неспроста и явно имеют на него определенные виды.

«Видать, этот парень им очень нужен, если они решились пригласить его в Москву, – размышлял Салливан, очиняя очередной карандаш и отправляя его в пластиковый стакан. – Те же Сигер или Дилан им малоинтересны, поскольку их симпатии к левым, и особенно к коммунистам, не переступают определенную черту. А Рид эту черту, видимо, переступил».

В этот момент дверь кабинета отворилась и на пороге появился Чарльз Банни. В руках он держал тоненькую папку, в которой, как понял Салливан, было досье на Рида. Усевшись в кресло напротив шефа, Банни положил папку перед собой на стол, но открывать ее не стал, ожидая, что скажет Салливан. Но тот молчал, поглощенный очинкой очередного карандаша. В течение какого-то времени Банни с интересом наблюдал за тем, как острое лезвие аккуратно срезает с карандаша слой за слоем, но потом ему это надоело, и он воззрился на миниатюрный бюстик Эдгара Гувера, стоявший на полке за спиной шефа. Заметив это, Салливан, не прерывая своего занятия, обратился к подчиненному:

– Ты можешь начинать, Чарли.

И Банни начал, выложив перед хозяином кабинета всю информацию, которой он обладал по поводу поездки Дина Рида в Хельсинки и Москву. Информации было негусто, чего, собственно, Банни и не скрывал, заявив в начале своего рассказа, что досье на Рида находится пока в стадии «зеро» – нулевого варианта. На что Салливан ответил шуткой:

– Ничего, он парень молодой – наверстает.

Салливан знал, что говорил. В свое время и досье на Поля Робсона начиналось с нескольких листков, а потом распухло до трех тысяч страниц. В досье Чарли Чаплина их было чуть поменьше – 1900. Вообще ФБР с середины 40-х начало заводить досье на всех мало-мальски активных людей из разных слоев общества. Так, «под колпаком» Гувера были чуть ли не все известные американские писатели: Томас Манн, Дэшил Хэммет, Дороти Паркер, Лилиан Хелман, Эрнст Хемингуэй, Синклер Льюис, Джон Стейнбек, Олдос Хаксли, Артур Миллер, Теннесси Уильямс, Трумэн Капоте, Рекс Стаут. Даже детский писатель Э. Уайт угодил под прицел ФБР. Досье заводились не только на американцев. Например, «под колпак» ФБР попали Альберт Эйнштейн, Пикассо и другие известные личности, которые периодически приезжали в Америку.

Упомянув про досье «Зеро», Банни не преминул сообщить, что с недавних пор Рид занесен в РИ («резервный индекс»). Таких индексов у ФБР было несколько: например, в ИБ («индекс безопасности») вносились наиболее опасные с точки зрения ФБР люди, которые подлежали предупредительному аресту. «Резервный индекс» раньше назывался ИК («индекс коммунистов») и появился на свет в конце 40-х, с начала «кампании против красных». Стоит отметить, что о его существовании не знал даже министр юстиции, которому ФБР подчинялось (их офисы находились в одном здании на Пенсильвания-авеню). В 1960 году, чтобы показать «гибкость» линии ФБР, Гувер отдал распоряжение переименовать ИК: дать ему более нейтральное название – «резервный индекс». В него входили порядка 18 тысяч человек, среди которых были представители самых разных профессий: ученые, артисты, учителя, врачи, военные, журналисты, юристы и т. д. С 1962 года туда был занесен и активист черного движения Мартин Лютер Кинг. Так что Дин попал в достойную компанию.

– Как я понял из твоего рассказа, этот парень от своих идей так легко не отступает? – спросил Салливан, когда Банни закончил свой рассказ.

– Да, упертый тип, – подтвердил вывод шефа Банни. – Даже с отцом поссорился на идейной почве. Так что сделать из него второго Фрэнка Синатру или Элвиса Пресли не удастся.

Оба упомянутых артиста долгое время работали на ФБР как осведомители, о чем простые американцы узнают только много лет спустя – уже после их смерти. Кроме этого, в творческой среде у ФБР были и другие стукачи: например, знаменитый мультипликатор Уолт Дисней или актер, а впоследствии президент страны Рональд Рейган (последний был секретным информатором под кодовым номером Т-10).

После слов Банни в разговоре наступила короткая пауза. Она понадобилась Саливану, чтобы свернуть газету с очистками от карандашей и бросить ее в мусорную корзину, стоявшую у него под столом. После чего беседа была продолжена. Возобновил ее Банни, который предложил:

– Может, стоит применить к Риду активные мероприятия? В случае с Кингом это неплохо получилось.

Банни имел в виду недавнюю, январскую, операцию, когда жене Кинга Коретте была подброшена магнитофонная лента, где ее муж якобы уличался в гомосексуальных связях со своим другом Абернети. После этого Кинг впал в глубокую депрессию, его начала мучить бессонница.

Однако Салливан встретил это предложение без особого энтузиазма:

– Ты же сам упоминал, что Рида все знают как бабника, но отнюдь не как гомосексуалиста. Нет, надо придумать что-нибудь потоньше, похитрее. Здесь была бы уместна такая комбинация, которая и тень бы на объект бросила, и следов не оставила.

– Например? – спросил Банни.