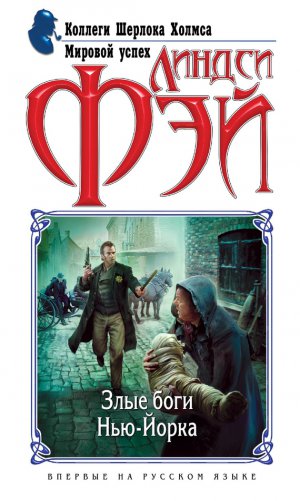

Злые боги Нью-Йорка Фэй Линдси

Следя, как волокна обращаются в пепел, я попробовал иную тактику:

– Но разве это не доказательство?

– Возможно, – весело признал он. – Только ты хотел сказать, было доказательством. Теперь это зола.

– Ты не веришь, что его мог написать убийца?

– Эту чушь? Нет. А ты?

– Может, и нет, – зарычал я, – но как мы теперь узнаем, кто его написал?

Бумага уже исчезла, остались только шелковистые ленточки пепла на волосах Вала. Скорее всего, он немного обжог большой палец, но не подал вида.

– Какая разница, кто его написал? – поинтересовался Вал.

– Кем бы он ни был, он знал о мертвых птенчиках!

– Ага, – улыбнулся брат.

Мошенник уже полностью пришел в себя. Даже я не мог не восхититься таким подвигом.

– Мне нравится, что ты думаешь, это может быть кто-то иной, кроме крыс-вигов из «медных звезд», а у нас таких шесть или семь, или какого-нибудь съехавшего с катушек парня со звездой. Пытается поднять толпу против ирландцев, поскольку каждый сынок ирландской матери симпатизирует демократам. Мне это очень нравится. Почти как твоя идея, что если долго-долго пялиться в письмо, можно выяснить, кто его написал. Богатая мысль. Но стоит этому письму увидеть свет, и у Партии будет война на руках. Каждый полуголодный Пэдди, стоит ему сойти на берег, становится верным демократом, как только узнает, кто его друзья, кто подставит ему плечо. И хорошим же я буду другом ирландцам, если виги увидят эту дрянь – нас сразу заклеймят ненастоящими американцами и втянут в скандал. И тогда не успеешь опомниться, а нас уже отзовут.

– И не дай Бог, чтобы Партия пострадала, – насмешливо сказал я.

– Благослови твои губы, так и есть, – ухмыльнулся он. – Спасибо, Тим, что принес мне этот обрывок поношений, ты прямо как альманах, и спасибо за кофе. Очень благородно. А если ты будешь любезен и уберешься прямо сейчас, я полюблю тебя еще сильнее.

Я вышел из дома Вала, с трудом перевел дыхание и, встав у коновязи на Спринг-стрит, не представляя, как быть и что делать, принялся обдумывать варианты.

Я мог ворваться в бордель мадам Марш и громко потребовать объяснений, какого черта тут происходит, под угрозой тюремного заключения или чего-нибудь худшего. Она либо сдастся, либо подсунет мне что-нибудь. И во втором случае человек в черном капюшоне будет предупрежден. Он, если вообще существует, исчезнет безнаказанным. Я мог пойти пялиться, как идиот, на кости, которые мы сложили в запертой комнате в Гробницах, и думать, кем же они были. Я мог изводить несчастную девочку с серыми глазами, добиваясь от нее сведений, которых, как она сама сказала, не имеет. Я мог напиться. Или найти что-нибудь покрепче, если хочу походить на своего брата еще сильнее.

В конце концов, я дал слабину. В прискорбном состоянии духа я направился к дому Андерхиллов. Может, я был дураком, которому хотелось на мгновение увидеть нечто прекрасное и только потом признать: я не в силах отомстить за убитых детей. Но я, честное слово, сказал себе, что надеюсь на хороший совет.

Впервые мы с Валом встретились с Андерхиллами, когда он подобрал редкостное сочетание всякой отравы, и мне показалось, он уже не дышит. Мы жили тогда на Сидар-стрит, в глухой комнате, похожей на хлебницу, с одной маленькой плитой и двумя матрацами. Однажды вечером я пришел домой – мне было четырнадцать, а Валу – двадцать один – и обнаружил, что мой брат сильно напоминает собственную мраморную статую. Я попытался разбудить его, а потом, обезумев от испуга, выскочил из дома. И первым намеком на помощь, который я отыскал, оказались освещенные окна домика священника, пристроенного к церкви на углу Пайн. Когда я постучал в дверь, ее открыл озадаченный и серьезный мужчина в рубашке. У огня быстро шила бледная женщина, а незабываемая черноволосая девочка читала книгу, лежа на плетеном ковре.

Есть церковники, которые только языком хорошо болтают, но Томас Андерхилл знал, как пользоваться горячей водой, нюхательной солью, бренди, нашатырем и здравым смыслом, и в тот вечер ему пригодился весь набор. Когда он выходил из нашей комнаты, то бросил на меня самый добрый из возможных взглядов: в нем не было ни капли жалости. На следующее утро, узнав всю историю, Вал отправился прямиком в дом Андерхиллов и поговорил с преподобным. Наверное, это была лучшая речь всех времен и народов, поскольку нас пригласили на чай и я обнаружил, что сижу напротив Мерси Андерхилл и восхищенно наблюдаю, как она дует на свой дарджилинг. Потом Вал преподнес миссис Андерхилл букет из диких ромашек, извиняясь за доставленные хлопоты.

Что касается меня, он где-то украл бифштекс, поскольку, видит Бог, мы не могли позволить себе его купить, и тем вечером потрясающе приготовил его на нашей маленькой плите. Не сказав ни слова о прошлой ночи, ни извинений, ни благодарности. Я был почти тронут.

И вот, после того едва не окончившегося трагически происшествия, я ходил смотреть, как растет Мерси. Каждую свободную секунду она писала стихи, рассказы и одноактные пьесы, мы с Валом и преподобным каждую весну красили цветочные ящики на доме священника желтым, а Оливия Андерхилл, пока она еще была жива, пекла лучшие пироги, которые я когда-либо ел. Сотни раз после очередного бала пожарных мы сидели за их обеденным столом – Вал, раскрасневшийся под воротником от джина, и я, тоже весь красный, но совсем по другой причине.

Я прошел всю дорогу в дурном настроении, рассчитывая, по меньшей мере, отвлечься на дегустацию горького шоколада, темного, ароматного и неотразимого. Единственная служанка Андерхиллов, Анна, бледная худенькая девушка из бедной британской семьи, с улыбкой открыла мне дверь. Потом нахмурилась, явно желая узнать, почему четверть моего лица спрятана от дневного света. Но сразу сказала, что Мерси занимается ужасным случаем цинги где-то в Ист-Ривер, там целая семья живет исключительно на вчерашней рыбе и засохшем хлебе, а преподобный сейчас в гостиной.

Это немного походило на возвращение домой. Бесчисленные книжные полки – я прочитал большую часть этих книг, дожидаясь, пока покажется Мерси, – часы со зловещим полумесяцем, мягкое сиденье у окна, из которого виднелась зелень и подвязанные к колышкам помидоры. Но я не ожидал такого выражения лица преподобного, когда вошел в гостиную со шляпой в руке. Обычно преподобный был бодрым человеком. Он относился к событиям, как к сюрпризам, даже если они на самом деле его не удивляли, просто чтобы скрасить настроение вам и себе. Но сейчас его лицо выглядело как плохо сделанная статуя. Части плохо сочетались, печальные голубые глаза не подходили к привычной оптимистичной улыбке. И смотрели они в пустоту, хотя рядом с преподобным лежали какие-то бумаги.

– Мистер Уайлд, – любезно сказал преподобный.

Но его лицо острой проволокой стягивало напряжение. И я знал, в чем дело. Даже не послужи я напоминанием, он все равно продолжал видеть Айдана Рафферти. Во сне, в бездумные секунды, когда добавлял в чашку сливки, между строк утомительной книги. Не важно, чему он был свидетелем в своей непростой жизни, этот зловещий красный след на белой шейке, побагровевшие пальчики – они оставили в нем зарубку. Однако разделить эту картину с другим человеком, не говоря, просто глядя на мертвого младенца, – совсем иной вид унижения. Я ощущал это не менее болезненно, чем он. Может, мне не следовало приходить.

– Я не могу остаться. Вы заняты, и…

– Я не занят, – нежно улыбнулся он и отодвинул от себя документы. – И надеюсь, вы согласитесь, даже будь я занят, мне хотелось бы узнать, как вы поживаете.

Повинуясь его жесту, я уселся напротив. Он уже направлялся к буфету, налить нам два скромных стаканчика хереса. В отличие от многих протестантов, преподобный не трезвенник. Он верит, что люди должны быть в силах контролировать себя, все люди, и верит так, будто оно где-то записано. Может, это и правда. Думаю, он держит в доме спиртное, чтобы доказать себе – он способен ограничиться одной порцией. Капля сорвалась с горлышка бутылки на сервант; и преподобный достал носовой платок, трижды провел им по пятну, потом сложил и убрал в карман. Беспощадно эффективный.

– Я наблюдал, как вы двое растете, живете совсем рядом с нами и так хорошо о себе заботитесь… вы должны понимать, что вызываете мой неизменный интерес, – продолжал преподобный, протягивая мне стакан.

– А теперь Вал – капитан, – сухо сказал я.

Я пожалел об этих словах в ту же секунду, когда они сорвались с языка. Мысленно я могу бранить Валентайна как хочу, но не собираюсь отрекаться от него публично.

– Да, ваш брат всегда плясал по тонкой нити между успехом и отчаянием, но мы знаем, почему.

Я ничего не ответил. Конечно, наш дом сгорел, и родители сгорели вместе с ним, и да, я видел их останки, и да, память об этом живет во мне. Тем не менее, я не видел необходимости в том, чтобы посвятить себя всем видам нарушения общественного порядка по алфавиту, а дойдя до конца, пойти по второму кругу; так почему же этим занят мой брат?

Конечно, Валентайн к тому времени уже бегал с отъявленными хулиганами. Он был на полпути к дебоширству, «одалживал» лошадей из конюшен и скакал на них галопом до Гарлема и обратно, уговаривал меня, что мороженое мне не повредит, если согреть его в печи, а потом ржал, когда оно растекалось в лужу. Называл масло коровьей смазкой, а шестипенсовик – дубильщиком. Получал взбучку за то, что забрасывал прихожан тухлыми яйцами, а на следующий день учил меня курить сигары. Но когда наши родители ушли, ушел и он. О, он нашел нам квартиру и выучился готовить. Спору нет. Но потом он каждый вечер стал приходить домой в крови и нализавшись джина после очередной бандитской потасовки или бешеный и покрытый золой после пожара. Пропахший дымом, от которого у меня екало сердце. И я ненавидел его за это. Я понимал, он отдаляется от меня. Отдаляется нарочно. А потом у меня не осталось ничего.

«Как простить человека, который обходится с единственным оставшимся у него членом семьи как с общественной свалкой?» – спрашивал я себя.

– Мистер Уайлд, простите, если я позволил себе лишнее, – мягко сказал преподобный Андерхилл. – Но это гнусное убийство, о котором мне вчера вечером рассказала Мерси… вы уже что-нибудь выяснили?

«Он зовет ее Мерси», – от нечего делать думал я, ковыряясь в ране. Но я был ему признателен. Мне требовался слушатель, причем тот, которому я доверяю.

– Вы могли бы поверить в существование ирландского безумца, действующего во имя папы? – вздохнул я.

Преподобный сцепил пальцы.

– А почему вы спрашиваете?

– Я слышал такое предположение. Но мне трудно в это поверить. Мне нужно… профессиональное заключение.

Преподобный Андерхилл откинулся назад и задумчиво склонил голову. Там, где Мерси отвечала на вопрос вопросом, преподобный отвечал рассказом. Притчами, видимо, вследствие его работы. Так он и поступил, опершись на локоть и пристроив херес на подлокотник кресла.

– Когда Оливия была жива, – медленно произнес он, – она изо всех сил старалась убедить меня, что приверженность католицизму не свидетельствует о низком интеллекте или морали. Вы помните разгар Паники, когда люди в прямом смысле голодали на улицах, и мы находили их в конюшнях или рядом с фруктовыми тележками, замерзшими насмерть? И что многие из них были ирландцами?

Я кивнул. Я занимался баром, и Вал хорошо устроился со своими пожарами и политическими назначениями, но это было жестокое время. Такое невозможно забыть. И не только ирландцы. Бывшие банкиры выбрасывались из окон, предпочтя смерть последствиям неисполненных обязательств. Я достаточно насмотрелся на холеру и не считал их решение ни трусостью, ни храбростью. Оно было просто рациональным.

– Оливия думала, что бедные ирландцы вполне соответствуют библейскому определению «малых сих». И потому заботилась о них и кормила, как собственных детей, будь то законопослушные граждане или преступники, и даже отъявленные бандиты вроде «Керрионов», «Сорока разбойников», «Пивных уродов» или «Фалд». И когда она подхватила холеру в одном из этих притонов, я спрашивал себя пред Господом, почему меня никогда не убеждали ее аргументы, такие сострадательные и проникнутые добротой. Почему я настаивал, что благотворительность должна идти вместе с покаянием и исправлением. И спустя много месяцев Господь даровал мне ответ, дал мне понять, в чем ошибалась Оливия.

Он наклонился вперед и поставил стакан на стол.

– Мы не миримся в своей стране с грехом убийства. Или лжи. Или воровства. Но мы позволяем процветать ереси – величайшему из грехов. В их религии папе римскому поклоняются, как Богу, грехи человеческие искупаются не покаянием, а ритуалом, и какие там процветают злоупотребления? Какие зверства могут скрываться за закрытыми дверями, когда вся их церковь отчитывается перед человеком, а не Богом? Мистер Уайлд, вы повидали ирландцев. Их воля истощена верой в то, что они могут достичь спасения только посредством смертного человека. Они пьют, они болеют, они распущены, и почему? Только потому, что их собственная религия крадет у них Бога. Я больше не забочусь о людях, которые не готовы отказаться от Римской Церкви, опасаясь за собственную душу и не желая потакать богохульству. Оливия, упокой ее Господь, была слишком щедра духом, чтобы разглядеть собственную ошибку, прежде чем ее поразила проклятая зараза, – горестно закончил он. – Но я молюсь за ирландцев, мистер Уайлд, молюсь за их просветление и прощение Господне. Я каждый день молюсь за их души.

А я думал об Элайзе Рафферти, о крысах, с которыми она делила постель, и ее первом преступлении – она хотела сливок для младенца, но не желала отречься от папы, – и внезапно почувствовал себя ужасно уставшим. Если молитвы преподобного и помогли ей, я этого не заметил.

– Но можете ли вы поверить, что за этим преступлением стоит безумный католик, оставляющий след из вырезанных крестов? – мягко спросил я.

– Один из тех, кто воспитан священниками, возможно, того сорта, что прячут разврат под святыми одеждами? Мистер Уайлд, ваше предположение кажется мне вполне допустимым. Оно меня даже не удивляет.

Луноликие часы болезненно тикали в моей голове, добиваясь до черты, за которой нет возврата. В таком огромном городе вроде бы глупо чувствовать, будто вскоре случится что-то плохое, поскольку оно и так непременно случится. Но казалось, искажается даже свет, падавший на дубовый стол и обшитый тесьмой ковер. Может, гроза наконец-то уходит и оставляет нас одних, разбираться друг с другом, как нам захочется. И чаще всего довольно диким образом.

– Мисс Андерхилл навещает католиков, – неопределенно заметил я.

– Да, против моей воли, хотя вряд ли я могу категорически запретить ей подражать покойной матери. Но только благотворительность, никакой медицины.

Когда до меня дошло, что он сейчас сказал, у меня перехватило дыхание. Потом я кивнул, благодарный любому предлогу скрыть свои мысли.

Он не знал.

Преподобный никогда не сопровождал Мерси в ее походах, а она, вероятно, создавала впечатление, что ограничивается раздачей хороших ниток и растительного масла. А поскольку он служил только перед протестантами, до него не доходили слухи. Перед моим мысленным взором мелькнула Мерси, меняющая пожелтевшие тифозные простыни, когда мне случилось проводить ее в район восточных доков, и я подавил всплеск беспокойства. В тот день, когда я застал их спорящими, речь шла о посещении католиков, а не об уходе за больными.

– Я скорее предпочту, чтобы она заботилась о рабской яме в Южной Каролине, нежели о тех рабских ямах человеческого разума, на которых она настаивает. – Он неуклюже дернул рукой, странный жест для такого ловкого человека. – Это меняет ее, и я не вполне понимаю, как именно.

Я следовал за его мыслью до конца предложения, но обнаружил последнюю страницу пустой. Конечно, Мерси была невероятным сочетанием характеров своих родителей – масло с водой, смесь решимости и прихотей, и это делало ее восхитительной, хотя и непредсказуемой. Она всегда была самой своеобразной личностью из всех, мне известных, и потому она не могла измениться, ведь правда? В Мерси уже крылись тысячи граней, которые я не в силах охватить. Она могла только еще глубже стать собой.

– А я лишь старею и становлюсь сентиментальным, – легко добавил преподобный, когда я ничего не ответил. – И да хранит ее в таких местах Господь.

Я не мог не одобрить подобную сентиментальность. Когда я встал, собираясь уходить, мне в голову пришла одна мысль.

– Преподобный, если вы не против моего вопроса… Если вы испытываете такие чувства к богохульству, почему вы столь терпимы к моему брату?

Андерхилл мимолетно улыбнулся.

– Видите эти полки? – спросил он, обводя рукой книги. – Отдых и развлечение моей дочери. Вы же и сами читали некоторые из них?

– Да, – растерянно сказал я. – Довольно много.

– Ну, когда вы не смотрели в книги, этим занимался ваш брат. И если в человеческом роде следует восхищаться независимостью ума, ваш брат определенно достоин одобрения.

Он встал и сложил документы в аккуратную стопку.

– Всего наилучшего вам, мистер Уайлд, и пожалуйста – я бы хотел быть в курсе ваших успехов, насколько вы вправе о них рассказывать.

Озадаченно хмуря брови, я вышел из дома и осознал: я вновь вернулся к своему сухому, как Сахара, перечню возможностей. И вариант напиться в дым перескочил на позицию два. Но когда я прикрыл за собой дверь, то заметил Мерси.

Она бежала. Я уже давно не видел, чтобы она бегала, а сейчас Мерси неслась по улице, черные волосы бунтовали против кружевного чепчика, голые плечи качались над широким воротом масляно-желтого дневного платья, на талии разбегались десятки складок. Увидев меня, Мерси остановилась, пытаясь отдышаться, и начала улыбаться. Даже ради своей жизни я бы не смог постичь, почему.

– С вами все хорошо? – спросил я, надеясь на короткий ответ.

И конечно, не получил его.

– Мистер Уайлд, – сказала она, задыхаясь, со смешком. – Я искала вас в Гробницах. Но не нашла, и теперь знаю, почему.

Я попробовал еще раз, жестче.

– В таком случае я рад, что вы меня нашли. Но зачем вы меня искали?

– Если я скажу, что мне очень нужна ваша помощь и что вопрос тесно связан с вашей собственной заинтересованностью в том дьявольском деле, вы пойдете со мной, прямо сейчас?

– В чем дело? – прямо спросил я.

– Мистер Уайлд, – сказала Мерси, ее грудь все еще вздымалась. – Я буду права, если предположу, что вы говорите на брызгах?

Глава 12

Ирландия находится в плачевном состоянии – почти накануне гражданской войны. Полиция захватила бунтовщиков в Баллинхасиге, люди попытались сбежать, и по ним отрыли огонь. Семь мужчин и одна женщина были убиты на месте. Утверждается, что полиция действовала незаконно и не зачитала обращение к бунтовщикам, прежде чем начать стрельбу.

«Нью-Йорк Геральд», лето 1845 года

– Кегля может разнюхать для тебя всю хитрость, если захочет. Самый надежный, самый преданный вот этой мисс Андерхилл, душой и сердцем, – заявил сидящий передо мной парень, ковыряя перочинным ножиком подошву сапога. – Смочи нам горло, «медный», и я запою, как добрый кошак. То есть мистер Уайлд, – исправился он, взглянув с немым извинением на мою спутницу.

Я сидел рядом с Мерси в подвальной кофейне на Перл-стрит, занимая одну сторону грязноватой кабинки и уставившись на необычайно прекрасный образчик нью-йоркского газетчика. Парень уже достиг зрелого возраста – лет двенадцати, на мой взгляд, поскольку сигара в ухмыляющемся рте смотрелась вполне привычно, а синий жилет и сиреневые штаны до колен отлично сидели. Видимо, он неплохо торговал газетами, если мог позволить себе одежду по росту, и, кроме того, птенчики младше двенадцати не особо любили кофе. Ром – да, но не кофе. Парню, который представился Кеглей, исключительно нравился кофе. Мы едва пришли, а он уже допивал вторую чашку. А сейчас он просил меня, вполне ожидаемо, чего-нибудь покрепче.

– А может, сначала ты споешь? – предложил я.

Кегля нахмурился. У него были ярко-желтые, канареечные, волосы, очень приличная мускулатура – необходимость и бокс, и ворованные дамские очки для чтения в золотой оправе. Он снял их и полировал алым носовым платком, когда требовалось особо подчеркнуть какую-то мысль.

– Будто я сам не могу взять. Свободная страна и все такое… Эй, Подлиза! – крикнул он бармену. – Два французских крема, будь любезен.

Бармен довольно быстро принес нам два бренди. Кегля заплатил за них – причем, должен признать, сделал это стильно – и подвинул один Мерси.

– С чего это вы так помчались? – значительно спросил он. – Не дело это, моя прелестная девочка, да еще и вернулась с бобби, типа хватит мне тут втирать.

– Я не собираюсь тебя арестовывать, – одновременно перевел и ответил я.

Он проигнорировал меня.

– Мы потреплемся без лишних, мисс Андерхилл.

– Ты так думаешь? – спросила она с кривой улыбкой, протягивая мне свой стакан и не обращая внимания на то, что мальчишка уже пьет.

– Чтоб я сдох.

– А если я скажу, что рада твоему обществу, но не всегда понимаю, о чем ты говоришь?

Кегля покраснел. Он явно не привык к флирту и сейчас печалился по этому поводу. Так трогательно, что смотреть больно. Как жеребенок, у которого ножки разъехались. Он вынул сигару изо рта, макнул ее в кофе и засунул обратно.

– Не умею трещать по-нормальному, да? Нет родни, которая подружит меня с пером? Я не образован. Просто влюблен, – хитро добавил он.

К счастью, в этот момент я уныло пялился на двенадцатилетний бренди, которым меня, похоже, угостили. Я знал, какие эмоции скрыла моя шляпа. Искреннее веселье, оно бы здорово не понравилось мальчишке. И еще одна, слишком неуютная, чтобы признаться в ней самому себе. И потому я стер с лица обе.

– Так вот почему вы пропустили последнюю репу, – печально заметил Кегля. – Мы не жирно косые братки.

– Не слишком изысканные, – пробормотал я себе под нос.

– Кегля, а разве не может быть, что я пропустила последнюю репу, поскольку уже отдала тебе отрезы ткани, которые ты просил, и меня ждали в другом месте? – мягко поинтересовалась Мерси. – Надеюсь, ты позволишь мне принять участие в следующей, а сейчас расскажи нам обоим то, что говорил утром в Сити-Холл-парке.

Вот теперь я немного разобрался, в чем дело. Мерси много лет по утрам ходила в Сити-Холл-парк, с полной корзинкой хлебных корок и бинтами для тех, кто проснулся со свежими кровавыми узорами. Сити-Холл-парк – десять акров открытого пространства, по которым тонким слоем размазали два акра вытоптанной травы, а в центре возвышаются мэрия и городской архив. По ночам парк заполняли три категории горожан, и все они держались обособленно. Молли вроде дружка Вала, Кроткого Джима, встречались в южном конце, у большого неработающего фонтана, укрывшись чувствительными взглядами и бледными шейными платками, и обменивались французскими любезностями. Бездомные птенчики, которые продавали горячую кукурузу, обычно ночевали под деревьями. А мальчишки-газетчики заявляли права на ступени мэрии и архива, и летом соперничающие шайки спали прямо там.

– Хотите байку, сплету вам байку, – ухмыльнулся сорванец, открывая дырку на месте переднего зуба. – Сегодня утром, мистер Уайлд, мы встали с жаворонками и почти уже собрались за записками, но тут пришла мисс Андерхилл с кувшином свежего коровьего сока, и мы с парнями вздрогнули.

Я кивнул.

– Значит, вы собирались идти за утренним запасом газет, когда мисс Андерхилл принесла молоко, и вы распределили его между собой. Что дальше?

Мерси, заправляя за ухо прядь черных волос, скользнула по мне благодарным взглядом.

– Ну, тогда мисс Андерхилл спросила, не слыхали ли мы чего о птенчиках, которых пристроили отдохнуть, а может, и щелкнули, пока они не отпотели.

Я удивленно повернулся к ней:

– Вы… вы спросили их, не знают ли они об убитых детях, которых резали перед погребением?

Самая совершенная в мире нижняя губа на секунду скрылась за верхней, и у меня перехватило дыхание. Ей не должно было прийти в голову задавать такие вопросы банде мальчишек, подумал я, но до чего это умно. В конце концов, мальчишки-газетчики – все равно что маленькая армия. Им просто приходится – они самые юные независимые предприниматели в городе, где слово «головорез» применяют к бизнесменам как в переносном, так и в прямом смысле. Как только газеты готовили свежий выпуск, их редакции осаждали мальчишки, каждый из которых покупал столько копий, сколько, по его оценке, мог продать исходя из заголовков и собственной ловкости. Никто ими не командовал, никто их не считал; я бы поставил двойного орла[23] на то, что сотрудники газет даже не знают их имен. Их банды договаривались между собой о справедливых ценах и дрались за своих, как древесные крысы. Самый младший из них мог ответить на вопрос Мерси лучше, чем светская старая дева сорока лет отроду.

– Вы очень хорошо поступили, – горячо сказал я Мерси.

Кегля откашлялся.

– Так я сказал, ей лучше быть поосторожней. Эта вот мисс Андерхилл – высший сорт, точно говорю, железно посвященная, но…

– Да, она замечательная. Пой дальше, – предложил я.

Мерси с признательностью взглянула на меня и вновь уставилась на свои сложенные руки.

– Кегле не так-то это просто устроить. – Он снял очки и начал протирать стекла, как прирожденный ученый. – Реально клевая девчонка, вроде мисс Андерхилл, треплется насчет задушенных пискунов. А ведь тут болтается то отродье в черном капюшоне.

У меня аж рот раскрылся. Мерси, слишком воспитанная или попросту слишком довольная, чтобы бросить на меня триумфальный взгляд, посмотрела на стол, откуда ее взгляд все равно отрикошетил в меня.

– Ты слышал о человеке в черном капюшоне, бродящем по улицам? – потрясенно переспросил я.

Кегля мрачно кивнул.

– Мне очень жаль, мисс Андерхилл, что вы не догоняете.

С трудом справившись с задачей, он глотнул бренди, будто практиковался специально ради этой фразы. Несомненно, так оно и было.

– Мистер Уайлд, вас не затеняет, что я плету?

– Я отлично тебя понимаю, – удивленно ответил я.

Сколько я помнил, Вал всегда говорил на брызгах, но я много лет старательно избегал его приятелей-кроликов и даже не подозревал о своих навыках.

– Кегля, очень важно, чтобы ты рассказал нам о человеке в капюшоне.

– Насчет задушенного мальчишки-звездочета?

– Откуда ты об этом узнал?

– Мистер Уайлд, я необразован, но не туп. – Он ослепительно улыбнулся Мерси. – Думаете, когда я продаю записки, парни не читают мне заголовки? Что ж мне, стоять на углу и кричать: «Сегодня, с вашего разрешения, ничего интересного! Жара на улицах! Бесчестные политики! Прибыли новые ирландцы! Всего два цента!»

Он еще не закончил, а я уже улыбался. Мерси рассмеялась. Этот смех, подумал я, навсегда отвратит Кеглю от других женщин. Бедный птенчик.

– Да, нам очень нужно знать, что случилось с тем звездочетом, – призналась она. – Ты доверишься нам?

– Я собью все, как надо. Но по-правильному не выйдет сан моих ребят. Они догоняют, как я, может, больше, и сразу потекут, если я скажу, что принял свинью до упора.

– Спасибо, что ты готов поручиться за меня перед своими товарищами, – сказал я со всей серьезностью, которую мог собрать.

Кегля подмигнул мне, и тут его захватила какая-то новая мысль.

– Погодите-ка. Ни один из нас не ляпнет чепухи, мисс Андерхилл, и я все потаенки выдам, крест мне на сердце. Я честно доставлю, и мы споем по полной, если… если только вы пробежитесь со мной под ручку в балаганчик.

Мерси непонимающе посмотрела на меня.

– Джентльмен готов поделиться сведениями, но за это хотел бы сопроводить вас в театр, – пояснил я, хотя сам ни капли не понял.

– Будет другая репа, – застенчиво сказал Кегля. – Пока дневные записки не вышли из станков. И если Коробок засечет вас со мной, он сразу растреплет все Одноглазому. И тогда братишка Одноглазого, Зик-Крыса с шайки Ист-Ривер, прикусит язык, когда я скажу, что знаю вас лично, а?

Мерси встала. Она взяла мой нетронутый стакан с бренди, отпила глоток, потом расправила правой рукой складки на талии и предложила Кегле левую. Если бы даже Господь даровал биржевому брокеру ясновидение и вечно полную аптеку, его лицо не сияло бы таким счастьем.

– Кегля, сейчас для меня важнее всего только два дела – узнать о человеке в черном капюшоне и поставить Зика-Крысу на место, – объявила она.

– Господи боже ты мой, – потрясенно выдохнул парень.

Я последовал за ними на улицу, радуясь, что Мерси не слишком упорно меня разглядывала.

Театр, до которого мы добрались за шесть минут ходьбы, оказался сюрпризом только для одного из нас. Но я твердо уверен, моего удивления хватило на всех.

Мы были совсем рядом с черным сердцем Шестого округа, где мир встает вверх тормашками, которое славится по праву и зовется Пять Углов, и я предположил, что мы и вправду идем на этот странный перекресток. Но мы остановились на Оранж-стрит, у неприметной двери. Рядом с ней торчали крючки для вывески, но сама вывеска отправилась погулять. Кегля постучал в своеобразном ритме, который остро напомнил мне о Джулиусе, в промежутке между устрицами выбивающем сложную дробь на барной стойке, и на секунду я задумался, как это я так быстро стал совсем другим человеком.

А за дверью… мы оказались в небольшой прихожей. Напротив, у другой двери, стоял деревянный ящик, достаточно большой для рослого мальчишки. Киоск смастерили из старых деревяшек. Качество так себе, но сделано с любовью. В окошко вставили стекло, которое, судя по нескольким морским уточкам на зеленоватой поверхности, некогда обитало в Гудзоне. Внутри было пусто.

– Билетная касса, – пояснил Кегля, оглянувшись на меня, его восторга хватило бы перенести поезд через Атлантику. – Сюда. Шагайте наверх, прямо сюда.

К своему удивлению, через несколько секунд я стоял наверху действующего театра. Спускающиеся ряды, стулья (все разные, некоторые обгорели), светильники (два, закопченные, приделаны к стенам), освещение рампы (горки воска с новыми свечами, воткнутыми на вершине их падших собратьев), изумрудный занавес и задник с нарисованным полем боя. А еще – мальчишки. Около двадцати, выстроенных по-военному на сцене. Точнее, выстроенных в порядке, который дети считают военным.

– Ну, как вам? – потребовал отзыва Кегля, но только у меня; Мерси, разумеется, уже все это видела.

«А ведь Вал мог стать газетчиком, – подумал я. – Не пожарным. Газетчиком. Только посмотрите на них. Видит Бог, никто из них не станет пробовать морфин по крайней мере до шестнадцати».

– Шикарно! – ответил я, других слов у меня попросту не было. – Просто шик!

– Эй, Христа ради, у нас репа, а не чертовы народные танцы, – гаркнул от рампы высокий птенчик. – Одноглазый, не будь придурком!

– Чё, Клык, не врубаются? – глумливо крикнул заважничавший Кегля.

Клык, мальчишка лет четырнадцати с рябым лицом, стоял, сложив руки на груди. Из тех дюжих парней, что врежут тебе дубинкой, а извиняться будут потом, когда, кроме вас двоих, рядом никого нет и можно на минутку побыть человеком. Он начал презрительно ухмыляться, еще даже не посмотрев вверх, а потом заметил Кеглю с Мерси.

После этого у нас уже ни с кем не было проблем.

Некоторые из мальчишек поглядывали на мою медную звезду и слегка кривились, но к такому я уже привык. Клык шагнул вперед, похлопывая по плечу своей режиссерской указкой – деревянной палочкой.

– Это еще что? – закричал он. – Может, ты выпроводишь «медного» из нашего театра?

– Клык, а как тебе занавес? – поинтересовалась в ответ Мерси. – По-моему, отличный цвет. Кто его повесил?

– Я, мисс Андерхилл! – выпалил крошечный парнишка из выстроенного отряда, с черными, как смоль, волосами, размахивая деревянным ружьем.

Он был мал не по годам – я видел это по форме рук, сутулости, глубоко посаженным карим глазам. Лет четырнадцать или пятнадцать, и проклят костями восьмилетнего.

– Коробок, ты? Как тебе удалось?

– Залез с веревкой, а Одноглазый приставил лестницу и все такое.

Найти в толпе Одноглазого было несложно: лицо красное как рак, а в пустой глазнице – шарик из «кошачьего глаза».

– Они готовят «Захватывающее, ужасное и кровавое зрелище битвы при Азенкуре», мисс Андерхилл, – объявил Клык, понимая, что его обошли со всех сторон. – Если, конечно, наш Генри когда-нибудь покажет свою черепушку на репе. – Он мрачно посмотрел на Кеглю. – Правда, мы не сильно-то стоим за бобби, которые теперь шляются тут взад-вперед.

– Клык, ты сомневаешься в ближайшем друге моего детства? – спросила Мерси, спускаясь к авансцене. – Я думала, тебе захочется познакомиться с «медной звездой», который ценит детей и не считает, что их надо запихивать в Приют.

Клык вразвалочку подошел к краю сцены, где стоял первый ряд стульев. Я спустился следом за Мерси, чтобы встретиться с ним. Кегля, сияя как светлячок, занял место в партере и принялся полировать свои очки. Когда мы сошлись поближе, я увидел на лице Клыка шрам, которой бежал от носа к верхней губе, как змеиный клык. Казалось, он в любой момент готов дернуться и выпустить яд.

– Нам здорово нравится мисс Андерхилл, – холодно сказал он. – А вот «медных звезд» мы не любим. Не за что.

– Я Тимоти Уайлд. И я здорово не люблю Приют. Поручкаешься с «медной звездой», Клык? – спросил я, протягивая руку со всей искренностью, на которую был способен.

Мальчишки оживились, по группе пробежали шепотки, будто белка по сухим листьям.

– Клык, ты ждешь знака от Господа? – весело поинтересовалась Мерси.

– Вот я, спустился в Готэм, дабы нести слово свое Клыку, – громким и величественным голосом прогудел сверху Кегля. – Поручкайся с «медной звездой», он бене мужик. И купи Кегле сигары. Ты вчера по-честному проиграл, хреново рубишь в крэпсе.

Сзади послышались привычные смешки. Кегля явно был местным комиком. Клык приподнял рассеченную губу в добродушной усмешке и пожал мне руку, крепко, как мужчина.

– А вы довольно талантливы по части друзей, мистер Уайлд, не против пожать руку газетчику, – неторопливо произнес он.

– Газетчики меня еще ни разу не накалывали.

– Мальчики, не расскажете ли нам об очень важном деле? – обратилась Мерси к сцене.

Позади нее волшебным образом возник стул, принесенный галантным Кеглей.

– Мисс Андерхилл и ее приятель хотят, парни, чтобы вы почирикали насчет того отродья в черном капюшоне, – заявил он.

Общая атмосфера несколько изменилась.

После возражений, пары резких «нет» и одного-двух побледневших лиц я встал за стулом Мерси, стиснув пальцы на его спинке, а суроволицые парни постарше собрались вокруг и начали рассказывать. Что они рассказали? Я бы сохранил оригинальный язык, но историю излагал десяток мальчишек-газетчиков, которые ругались и перекрикивали друг друга, дабы она оказалась как можно точнее. Понадобилась вся моя сосредоточенность, чтобы не утерять нить. И еще половина ее – чтобы поверить. И вот о чем они поведали.

Жил-был мальчишка-газетчик с Пяти Углов, которого прозывали Джек-Ловкач. Или Джеки, когда он кутил со своими дружками. С тех пор, как ему исполнилось пять, он мог продать любую стопку газет, и не важно, какие там новости в заголовках. Газетчики ждут случившихся катастроф нетерпеливее торговца, глядящего на море в ожидании своего судна. Но не таков был Джек. Он покупал больше всех и продавал все, что купил, даже если в газетах печатали только новости об открытии оперного театра или смерти иностранного аристократа. Его обожали. Он стал богат к своему тринадцатому дню рождения, или около того, поскольку сам Джек не мог точно припомнить, когда он родился. И вот, в один прекрасный день, спустя недолгое время после праздника, когда парень направлялся в свою любимую кофейню на ужин из пирога с заварным кремом и пары стаканчиков рома, он заметил кое-что необычное.

– Джек не был деревенщиной, – категорично заявил Клык. – Он всегда был острый, как ножик.

Джек-Ловкач заметил, что экипаж, стоящий перед входом в бордель, выглядит лучше обычных. Конечно, там был возница. Но, кроме него, были еще двое других. Здоровенные, как дом, но увертливые и быстрые на ногу, и смотрели они злобно и хитро, хоть и прятали лица. И Джеки решил, что они, верно, турки, хоть и было темно, и что такие ловкие зверюги, конечно, могут убить человека, а он и не заметит, что мертв. Правда, они и издалека выглядели опасно. Джек был энтузиастом бокса, хотя среди мальчишек-газетчиков это сродни фразе «он дышал воздухом», и он решил, что эти парни ждут здесь своего босса – Абеля «Молотка» Коэна, Еврея с Чатем-стрит. Единственного боксера, у которого хватит денег нанять трех головорезов для одного экипажа, и человека, который несколько часов назад победил в серьезном призовом бою.

– Видели когда-нибудь Молотка? – Кегля лежал на спине, опершись на локти, и перебрасывал сигару из одного уголка рта в другой. – Он возьмет тебя в захват и бросит, не успеешь даже глазом моргнуть, а уж когда врежет по-настоящему, считай, все зубы долой. Извините, мисс Андерхилл, – добавил он.

Джек и мальчишки, которые с ним были («Я там был!» – вскричал могучий хор), спрятались за бочонками у входа в переулок, чтобы дождаться появления великого человека. Но когда мужик вышел, он оказался всего лишь слугой из челяди, с каким-то свертком в руках. Он уложил свою ношу на пол экипажа и вернулся в дом.

И дураку ясно, в свертке были призовые деньги. В этот самый вечер Еврей победил «Бритву» Дэниела О’Киркни, и всего за пятьдесят два раунда. Знак храбрости, награда героя. Ясное дело, стоит отщипнуть кусочек.

Клык виновато посмотрел на меня.

– Мы хотели только вздрогнуть чуток. Вроде как сбор в пользу добрых христиан, – с готовностью добавил он, уверенный, что стыдиться тут нечего, ибо Господь должен быть на его стороне.

Джек и, вероятно, Клык и Коробок, если засчитать будничный, надтреснутый колокол правдивости в их голосах, незаметно обежали вокруг квартала и подкрались к стоящему экипажу со стороны улицы. Большие мальчишки притаились, боясь, что их заметят. Младший, шестилетний парнишка, честолюбивый даже по меркам газетчиков, которого звали Франтом за привычку покупать новые носки, едва в старых покажется дыра, вызвался разведать обстановку. Он тихонько, уж будьте уверены, эльфил до экипажа, а потом заглянул в сверток через дверь с уличной стороны.

– Вернулся прям весь нажратый, – с вынужденной бравадой в необычно взрослом взгляде покачал головой Коробок.

– Он сказал, почему ему стало плохо? – спросил я.

Он не сказал; внезапно сплохевший Франт отказался сообщить, что он видел в свертке. Особым мужеством в таком поступке не пахло, и остальные принялись шептаться и щипать мальчугана, пока Джек-Ловкач сам не вызвался сходить посмотреть. Может, там столько денег, что и не сосчитать, или ценность какая на продажу, но Джек твердо решил выяснить все сам. Он подкрался к двери экипажа не громче дыма от сигары. И даже протянул руку к свертку.

И тут из дверей борделя вышел человек в черном капюшоне и глянул по сторонам, уже готовясь сесть в экипаж.

Человек в черном капюшоне стоял прямо под фонарем и смотрел на Джека. Спина прямая, а глаза бездонные. Безликое чудовище, ощущение кошмара, которого не можешь припомнить, смешанное с душной основательностью угрозы, исходящей от человека. Каждый ребенок в зале, был ли он там в ту роковую ночь или нет, клялся, что еще не раз потом видел это существо. В тенях, переулках, барах. В своих отцах: двое мальчишек настаивали, что их отцы способны на любую жестокость во мраке нью-йоркских ночей.

– Может, он краснокожий индеец, но я тогда не разглядел его лицо, – чирикнул мальчишка лет восьми.

– Ну, уж он точно не Молоток. Абель Коэн в тот вечер курил сигары в ресторане с какими-то богачами, к утру об этом все знали.

– Но он чудно одетый богатей, точно вам говорю, – встрял Коробок. – При деньгах, воля ваша, и с черным плащом.

– Да вы его даже не видели, – презрительно усмехнулся Клык. – Храбрецы выискались. Сидели там в переулке, спорили, а то б вы его сделали, а?

– Ты, педик уродливый, видел я все, – выпалил искренне уязвленный Коробок; Клык слишком далеко зашел в присутствии чужака. – Да он уже на шухере был тогда, пялился прямо на Джека, и по-любому это была подстава. И чё бы я тогда сделал?

Все на секунду затихли.

– Мы все хвосты поджали, – признался Клык; он злобно огляделся в поисках хвастуна, заявляющего себя храбрецом, но таковых не нашлось. – Все до единого. Никто не дерется со Старым Ником в ночи.

– Так что случилось с Джеком-Ловкачом? – спросила Мерси, ее голос скрипнул по ржавчине.

Человек в черном капюшоне приветствовал Джека, а тот стоял, прямой и гордый, как настоящий американский солдат. Поманив парня, человек в черном капюшоне указал на дверь борделя, и на вид был любезен. Он протянул Джеку монету. Все видели, как она блеснула в свете фонаря. Джек стоял и раздумывал. А потом махнул за спиной своим приятелям и не взял их с собой. Вошел в дверь, из которой лился желтый радушный свет. Стоило ему исчезнуть, и экипаж уехал. Джек очень хотел заглянуть внутрь, сказали они мне. С улицы здание походило на дворец. Но никто из них больше никогда не видел Джека. Составлялись планы, готовились подвиги, глубины которых я не мог постичь. За домом долго следили, всякий раз, когда у них не было работы, и целые полки мужчин входили и выходили обратно. Но не Джек.

– Мы все думали, он вернется на рассвете, – вздохнул Кегля. – Мне тогда было семь, но мы не… мы подумали, может, ему захотелось покувыркаться. Мы его не бросили, – яростно добавил он.

Я кивнул.

– Но поутру нам надо было лететь за записками, и мы, верно, проморгали, когда человек в черном капюшоне вернулся и забрал Джека-Ловкача.