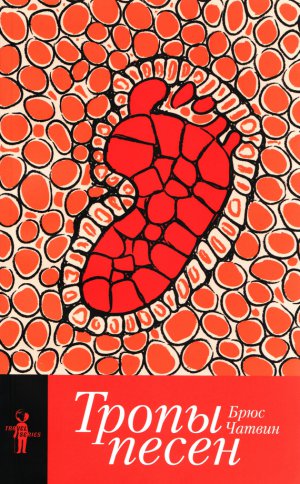

Тропы песен Чатвин Брюс

Читать бесплатно другие книги:

Сюрреалистический гротеск и правда жизни. Три страны, три «сестринских» истории. Трилогия, триптих, ...

Перед вами новый роман известного мастера фантастической литературы Сергея Деркача, в котором фантас...

«Босс всегда прав» – не таким принципом должен руководствоваться начальник, если он заинтересован в ...

Они стали жертвами теракта в нынешней Москве – чтобы очнуться в неведомом мире, в средневековом горо...

Остросюжетный детектив «Следы на воде» – это захватывающая история о современных российских тинейдже...

Мы едва успеваем за переменами, происходящими в окружающем нас мире. Однако более важными являются м...