Один талант Стяжкина Елена

Читать бесплатно другие книги:

Мастер-класс от блестящего оратора Рейналдо Полито в формате супер-советов – настоящий подарок для в...

Юная девушка Иона из маленького шотландского городка, мечтающая о лучшей жизни, поверила заманчивым ...

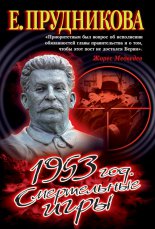

1953 год – переломный момент в отечественной истории, год смерти Иосифа Сталина. От расклада сил и т...

Приглашая красотку с вечеринки прокатиться на мотоцикле, одинокий и независимый Ник Делисантро не ст...

Выпускница колледжа Джина Каррингтон знает толк в развлечениях – взбалмошная и обольстительная, эта ...

Фаина Георгиевна Раневская стала легендой при жизни и ее слава не слабеет с годами.Остроумная, ирони...