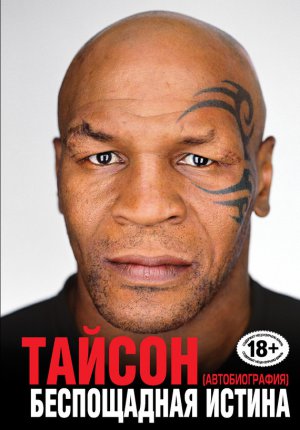

Беспощадная истина Тайсон Майк

Undisputed Truth

Mike Tyson with Larry Sloman

© Tyrannic Literary Company LLC, 2013

© Перевод на русский язык. Мовчан А.Б., 2014

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014

Пролог

Почти все шесть недель после признания меня виновным в изнасиловании и до вынесения мне приговора я провел, разъезжая по стране и развлекаясь со своими подружками. Так я хотел проститься с ними. А когда их со мной не оказывалось, я отбивался от женщин, которые приставали ко мне. Где бы я ни появлялся, всегда находились дамы, которые могли запросто подойти ко мне и предложить: «Ну, пошли! Я не собираюсь заявлять, что ты меня изнасиловал. Можешь смело пойти со мной. Я позволю тебе даже заснять все». Уже позже я понял, что таким образом они хотели сказать мне: «Мы знаем, что ты не совершал этого». Но тогда я не воспринимал их предложения в таком ключе. Полный негодования, я отвечал резко и грубо. Я был слишком удручен, чтобы осознать, что меня просто пытались поддержать. Я был дремучим, шальным, озлобленным малым, которому предстояло еще взрослеть и взрослеть.

Некоторые причины моего гнева были все же объяснимы. Я был двадцатипятилетним пареньком, которому светило провести в тюрьме шестьдесят лет за преступление, которого он не совершал. Позвольте мне повторить то, что я уже говорил и перед большим жюри, и в ходе судебного разбирательства, и при вынесении мне приговора, и на слушании дела о моем досрочном освобождении, и после того, как я вышел из тюрьмы. Я буду утверждать это до конца своих дней: я не насиловал Дезире Вашингтон. Она знает это, и Всевышний знает это, и это останется на ее совести до конца ее жизни.

Мой промоутер, Дон Кинг, уверял, что с меня будут сняты все обвинения. Он утверждал, что, не афишируя своих усилий, делает все возможное, чтобы дело развалилось. Кроме того, он нанял Винса Фуллера, по его утверждению, лучшего адвоката, которого можно приобрести за миллион. В итоге Винс оказался просто налоговым поверенным Дона. И Дон, вероятно, так и остался ему должен.

Я, однако, с самого начала знал, что не добьюсь справедливости. Ведь меня судили не в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе – суд состоялся в Индианаполисе, штат Индиана, в одном из исторических оплотов ку-клукс-клана. Моя судья, Патриция Гиффорд, ранее в качестве прокурора специализировалась на расследовании преступлений на сексуальной почве и была известна как «судья-вешатель». Меня признал виновным суд присяжных «равного со мной социального статуса», в котором было только двое черных. Еще один черный из состава суда был освобожден судьей от своих обязанностей после пожара в гостинице, где остановились члены суда. Она отклонила его кандидатуру, мотивировав это его «психическим состоянием». О да, его психическое состояние заключалось в том, что ему не понравилась еда, которую ему подали!

На мой взгляд, по статусу мне не было равных. Я был самым молодым чемпионом в тяжелом весе в истории бокса. Я был титаном, реинкарнацией Александра Македонского. Мой стиль ведения боя был стремительным, защита неуязвимой, а я сам – неудержимым и яростным. Это удивительно, как низкая самооценка и чрезмерное самомнение могут привести к мании величия. Но после судебного разбирательства этому идолу пришлось вновь притащить свою черную задницу в суд для вынесения ей приговора.

Сначала, однако, у меня была попытка некоего «божественного вмешательства». Кэлвин, мой близкий друг из Чикаго, рассказал мне об одной женщине-маге, которая знала заклинание, способное спасти меня от тюрьмы.

– Помочись в банку, положи туда пять стодолларовых купюр, поставь банку под кровать на три дня и затем принеси ей. Она вознесет над ней молитву за тебя, – растолковал мне Кэлвин.

– То есть ясновидящая курица собирается взять обоссанную пачку сотенных из банки, сполоснуть их и отправиться за покупками. Если тебе дадут сотенную, на которую кто-то поссал, тебе будет по фигу? – поинтересовался я у Кэлвина. У меня, конечно, была репутация мота, но это было слишком расточительно даже для меня.

Затем приятели свели меня со жрецом вуду. Это оказался какой-то невнятный парень в костюме, не похожий даже на переодетого жреца. Этого засранца следовало бы вымазать в болотной жиже и напялить на него африканскую дашики[1]. Я понял, что этот малый был пустышкой. Он даже не стал заморачиваться на ритуалах. Он просто написал какую-то ерунду на листе бумаги и попытался уломать меня на фигню, которую я не стал делать. Он хотел, чтобы я омылся в чудодейственном масле, помолился и выпил особой воды. Но я пил, блин, божественный «Хеннесси» и не собирался разбавлять его водой.

Так что, чтобы исполнить колдовскую чушь, я остановил свой выбор на священнике религии сантерия[2]. Однажды ночью мы пошли к зданию суда с голубем и яйцом. Я разбил яйцо об асфальт, выпустил птицу и прокричал: «Мы свободны!»

Несколько дней спустя я надел свой серый в тонкую полоску костюм и отправился в суд.

После того как вердикт был вынесен, моя сторона защиты от моего имени соорудила доприговорный меморандум. Это был впечатляющий документ. Доктор Джером Миллер, заместитель директора по лечебной части института Огастеса в Вирджинии и один из ведущих экспертов страны по взрослым сексуальным преступникам, изучив меня, пришел к выводу, что я «чувствительный и вдумчивый молодой человек с проблемами, которые являются, скорее, результатом дефектов развития, нежели общей патологии». Он был убежден, что при регулярных сеансах психотерапии мой долгосрочный прогноз будет достаточно благоприятным. Как он отметил в заключении, «тюремный срок замедлит процесс (психологической реабилитации. – Примеч. ред.) и, вероятнее всего, повернет его вспять. Я бы настоятельно рекомендовал рассмотреть иные варианты, предусматривающие как профилактические, так и терапевтические возможности». Конечно, инспекторы по надзору за исполнением наказания, которые сводили воедино документы для приговора, проигнорировали последний пункт. Зато они добросовестно включили мнение обвинения о том, что «рассмотрение данного преступления и изучение данного преступника приводит главного следователя по данному делу, опытного детектива, занимающегося расследованием преступлений на сексуальной почве, к заключению, что ответчик склонен к совершению подобных преступлений в будущем».

Мои юристы подготовили приложение, в котором было сорок восемь моих характеристик от совершенно разных людей: от директора моей средней школы, моего социального работника штата Нью-Йорк, вдовы боксера Шугара Рэя Робинсона, моей приемной матери Камиллы, моего спортивного гипнотерапевта и шести моих подружек (а также их матерей), то есть от всех тех, кто вел учетные записи о том, каким я был истинным джентльменом в общении с ними. Одна из первых моих подруг из Катскилла написала судье даже так: «Я три года ждала, чтобы вступить с мистером Тайсоном в сексуальные отношения, и он ни разу ни к чему меня не принудил. Я люблю его за то, что он любит и уважает женщин».

Но, конечно же, Дон не был бы Доном, если бы он в очередной раз не переборщил. У него был преподобный Уильям Ф. Крокетт, Первый императорский церемониальный мастер Древнего арабского ордена благородных мистиков Храма Северной и Южной Америки[3], который ради меня написал письмо. Преподобный, в частности, писал: «Умоляю вас пощадить его и не лишать свободы. Хотя я не говорил с Майком со дня суда над ним, мне известно, что он больше не богохульствует и не сквернословит, ежедневно читает Библию, молится и закаляет душу». Конечно, все это было полной фигней. Он даже не знал меня.

Кроме того, было еще личное проникновенное письмо Дона в адрес судьи. После его прочтения могло сложиться впечатление, что я изобрел лекарство от рака, выработал план мира на Ближнем Востоке, а также спас от голодной смерти и излечил кучу больных котяток. Он толковал о том, как я работал в благотворительном фонде «Загадай желание», навещая больных детей. Он сообщил судье Гиффорд, что каждый день Благодарения мы раздавали нуждающимся и голодающим сорок тысяч индеек. А еще он вспомнил, как мы встретились с Симоном Визенталем[4], и я был так взволнован, что пожертвовал крупную сумму денег, чтобы помочь ему выслеживать нацистских военных преступников. Полагаю, Дон запамятовал о том, что ку-клукс-клан ненавидел евреев так же сильно, как и негров.

На протяжении восьми страниц Дон пел мне дифирамбы. «Это весьма необычно для человека его возраста проявлять такую заботу о своем собрате, не говоря уже о глубоких чувствах ответственности и преданности делу, которые ему свойственны. Это богоподобные качества, благородные качества любви, жертвенности и бескорыстия. Он – дитя бога, он один из самых нежных, чутких, заботливых, любящих и понимающих людей, которых я когда-либо встречал в течение двадцати лет своей работы с боксерами». Блин, Дон должен был бы выступать на суде с заключительным словом вместо моего адвоката. Однако Джон Сольберг, представитель Дона по связям с общественностью, в своем письме к судье Гиффорд сразу перешел к сути дела. «Майк Тайсон – не подонок», – констатировал он.

Возможно, я и не был подонком, но спесивым придурком – точно. Я был настолько самонадеян в зале суда во время судебного разбирательства, что у меня не было никаких шансов получить поблажку. Даже в момент вынесения приговора я не был смиренным. Все те вещи, о которых шла речь в этой бумаге – благотворительность деньгами и индейками, забота о людях, уход за слабыми и немощными, – все это я делал потому, что хотел быть таким смиренником, но вовсе не потому, что я был им. Я страстно хотел быть смиренным, но в моем теле не было ни единой смиренной косточки.

Итак, вооружившись всеми этими характеристиками, 26 марта 1992 года мы предстали перед судьей Патрицией Гиффорд для вынесения мне приговора. Настала очередь свидетелей, и Винс Фуллер вызвал Ллойда Бриджеса, исполнительного директора исправительного центра Риверсайд в Индианаполисе. Моя защита утверждала, что вместо реального тюремного срока мне можно было бы назначить условное наказание с отсрочкой исполнения. Для меня это означало бы испытательный срок в «доме на полпути»[5], где я должен был бы совмещать лечение с общественно-полезными работами. Бриджес, рукоположенный священнослужитель, как раз осуществлял такую программу, и он подтвердил, что я, безусловно, являюсь весьма подходящим кандидатом для его заведения.

Однако помощник прокурора выведала у Бриджеса, что недавно из его учреждения бежало четверо. А когда она вынудила священника признать, что его собеседование со мной было проведено в моем особняке в штате Огайо и что мы оплатили его авиаперелет, данная идея была обречена. Так что, теперь вопрос заключался только в том, какой именно срок «судья-вешатель» мне впаяет.

И вот Фуллер подошел к судейскому месту. Для него было самое время соткать колдовство на миллион долларов. Вместо этого мы получили его привычную грошовую туфту. «О Тайсоне появилась масса дурных слухов. Газеты поливают его грязью. Не проходит и дня, чтобы в прессе не муссировались его недостатки. Это не тот Тайсон, которого я знаю, потому что на самом деле он чуткий, внимательный, заботливый человек. На ринге он может наводить ужас, но когда он покидает ринг, от этого не остается и следа». Это даже близко не лежало со словоизлияниями Дона Кинга, но это тоже было не так уж плохо. Если только не считать того, что в течение всего судебного процесса Фуллер изображал меня в качестве дикого зверя и неотесанного мужлана, падкого исключительно на сексуальные удовольствия.

Затем Фуллер сменил тему, принявшись расписывать мое нищее детство и мое знакомство с легендарным тренером по боксу Касом Д'Амато.

– Но в этом-то и заключается своего рода трагедия, – изрек он. – Ведь Д'Амато был сосредоточен только на боксе. Тайсон как человек отступал для него на второй план в его стремлении обеспечить Тайсону боксерскую славу.

Камилла, которая много лет была спутницей Каса, была оскорблена подобным заявлением. Фуллер словно помочился на могилу моего наставника Каса. Фуллер продолжал разглагольствовать, но его речь была такой же бессвязной, как и в течение всего судебного разбирательства.

Теперь настал мой черед обратиться к суду. Я поднялся и встал за трибуну. Я толком даже не подготовился, у меня не было никаких записей. Я лишь держал в руке нелепый листок бумаги того жреца вуду. И я знал только одно: я не собирался извиняться за то, что произошло в ту ночь в моем номере в отеле. Я уже принес извинения прессе, суду, другим конкурсанткам шоу «Мисс Черная Америка», на котором я познакомился с Дезире, но эти извинения не касались моих действий в гостиничном номере.

– Мое поведение было несколько бестактным, согласен. Но я никого не насиловал. Я даже не пытался сделать это. Я сожалею.

Я взглянул на Грега Гаррисона, моего прокурора и палача[6], и продолжил:

– Моя личная жизнь лишена свободы, она стала похожа на какой-то беспробудный кошмарный сон. Я уязвлен. И я здесь не для того, чтобы просить у вас снисхождения, мэм. Я уже готов к худшему. Меня смешали с грязью, я опозорен на весь мир. Я опорочен в общественном мнении. И я просто счастлив, что еще кто-то меня все же поддерживает. Я готов справиться с тем, что вы мне определите.

Я сел за стол защиты, и судья задала мне несколько вопросов на тему о том, каким примером для подражания я являюсь для детей.

– Меня никогда не учили, как следует поступать со своим статусом знаменитости. Я не говорю детям, что надо стремиться быть Майком Тайсоном. Родители всегда являются лучшим примером для подражания, – ответил я ей.

Затем слово дали обвинению. Вместо деревенщины Гаррисона, который приводил доводы против меня в ходе судебного разбирательства, поднялся его босс, Джеффри Модисэт, прокурор округа Мэрион. Он десять минут распространялся насчет того, что мужчины, вкусившие богатства и славы, не должны пользоваться особыми привилегиями. Затем он зачитал письмо Дезире Вашингтон: «В ранний утренний час 19 июля 1991 года произошло посягательство как на мое тело, так и на мою психику. Я была физически подавлена до такой степени, что мне стало казаться, будто меня лишили самого сокровенного: моей личности. Взамен того, что было моими восемнадцатью годами, у меня теперь ощущение холода и пустоты. Я абсолютно не знаю, что ожидает меня впереди. Могу только сказать, что после того, как я была изнасилована, каждый день превратился для меня в борьбу: надо снова научиться доверять, улыбаться так, как я делала это раньше, и найти ту Дезире Линн Вашингтон, которая была украдена у самой меня и у тех, кто любил меня до 19 июля 1991 года. Что же касается той боли, которую причинил мне насильник, то бог даровал мне мудрость увидеть, что он психически болен. Хотя иногда я плачу, когда я вижу боль в своих глазах, я способна испытать сострадание к своему насильнику. Я всегда желала и продолжаю желать, чтобы он прошел реабилитацию».

Модисэт положил письмо и продолжил:

– Со дня вынесения ему приговора Тайсону пока еще не вынесено никакого наказания. И сейчас весь мир замер в ожидании: существует ли у нас хоть какая-то система правосудия. Следует признать, что проблема существует: надо исцелить этого больного человека. Майк Тайсон, насильник, не должен оставаться на свободе.

И затем в целях моего исцеления он предложил провести мне за решеткой от восьми до десяти лет.

Теперь настал черед Джима Войлеса говорить от моего имени. Войлес был местным адвокатом, нанятым Фуллером в качестве юридического консультанта. Он был отличным парнем, отзывчивым, толковым и веселым. Это был единственный адвокат с моей стороны, с которым я ладил. Кроме всего прочего, он был приятелем судьи Гиффорд и южанином, который мог апеллировать к суду Индианаполиса. «Доверимся этому парню!» – предложил я Дону в самом начале судебного процесса. Войлес мог бы повернуть дело в мою пользу. Но Дон и Фуллер одурачили его: они не позволили ему сделать что-либо. Во время судебного разбирательства они не дали ему сказать ни слова. Джим был чрезвычайно расстроен. В разговоре с одним из друзей он назвал себя «самым высокооплачиваемым в мире пластиковым органайзером». Теперь он, наконец-то, смог выступить. Он горячо высказался за мою реабилитацию вместо тюремного заключения, но это была речь для глухих. Судья Гиффорд уже приняла для себя решение.

Она начала с комплиментов по поводу моей общественной деятельности, моего общения с детьми и моей «благотворительности». Но затем она разразилась напыщенными тирадами об «изнасиловании на свидании», подчеркнув, что питает отвращение к этому термину:

– Мы смогли обозначить, что, несомненно, можно осуществлять то, что вы намерены осуществить, если вы, четко осознавая последствия, назначаете женщине свидание. Закон дает очень четкое определение изнасилованию. Он нигде не упоминает, должны ли подсудимый и потерпевшая быть каким-либо образом связаны друг с другом. «Свидание» при изнасиловании на свидании ничуть не умаляет того факта, что изнасилование все-таки имело место[7]…

Во время этой лекции мой ум блуждал неизвестно где. Произносимое не имело ко мне никакого отношения. Мы не были на свидании: это была, как сказал бы великий комик Билл Беллами, встреча ради секса. И этим все было сказано. Затем я, однако, вновь сосредоточился на происходящем.

– … У меня складывается ощущение, что существует риск рецидива с его стороны в силу его отношения к этому, – сказала судья и уставилась на меня. – У Вас нет ранее совершенных преступлений, вы наделены многими способностями. Но вы оступились…

Она сделала паузу и произнесла:

– … По первому пункту обвинения я приговариваю вас к десяти годам…

«Е… ная сука!» – пробормотал я еле слышно. Я почувствовал, что впадаю в ступор. По этому пункту я обвинялся в изнасиловании. «Блин, наверное, я выпил той самой особой воды вуду», – подумал я.

– … По второму пункту обвинения я приговариваю вас к десяти годам…

Дон Кинг и мои друзья в зале суда громко ахнули. По этому пункту я обвинялся в использовании пальцев. Пять лет для каждого пальца.

– … По третьему пункту обвинения я приговариваю вас к десяти годам…

А это – за использование языка. В течение двадцати минут. Это был, вероятно, мировой рекорд по самому продолжительному куннилингусу, осуществленному во время изнасилования.

– … Наказания будут исполняться одновременно, – продолжала судья. – Я налагаю на вас максимальный штраф в тридцать тысяч долларов. Я сокращаю срок исполнения наказания на четыре года, определяя для вас четырехлетний испытательный срок. В течение этого времени вы будете выполнять психоаналитическую программу доктора Джерома Миллера и отрабатывать сто часов общественно полезных работ, включая воспитательную работу среди молодежи по борьбе справонарушениями.

Вскочил Фуллер и заявил, что мне должна быть предоставлена возможность быть отпущенным под залог на то время, пока Алан Дершовиц, известный адвокат, не подготовит мою апелляцию. Дершовиц сидел тут же в зале суда, наблюдая за вынесением приговора. После Фуллера слово взял Гаррисон, это ковбойское быдло. Позже многие утверждали, что я стал жертвой расизма. Но я думаю, что Модисэт и Гаррисон действовали так скорее ради блеска славы. Их, действительно, не интересовал результат судебного процесса, они просто жаждали увидеть свои имена в прессе и называться «большими шишками».

Итак, поднялся Гаррисон и заявил, что я являюсь «преступником, виновным в изнасиловании, склонным к насилию и способным повторно совершить преступление. Если не удастся препроводить подсудимого в место лишения свободы, мы тем самым умалим серьезность преступления, дискредитируем правоохранительную деятельность, подвергнем опасности других невинных людей и позволим виновнику продолжить свой преступный образ жизни».

Судья Гиффорд согласилась. Никакого освобождения под залог. Это означало, что я направлялся прямиком в тюрьму. Гиффорд уже была готова ударом молотка объявить дело закрытым, когда в зале суда возник переполох. Дершовиц защелкнул свой портфель и бросился вон из зала, бормоча: «Я все-таки позабочусь о том, чтобы свершилось настоящее правосудие». Возникло некоторое замешательство, затем судья грохнула своим молоточком по столу. Все было решено. Подошел шериф округа, чтобы взять меня под стражу. Я встал, отстегнул часы, снял ремень и передал их Фуллеру вместе с бумажником. Две мои подруги в первом ряду плакали навзрыд. «Мы любим тебя, Майк», – рыдали они. Камилла поднялась и направилась к столу защиты. Мы обнялись на прощание. Затем шериф вывел Джима Войлеса и меня из зала суда через заднюю дверь.

Они повели меня вниз, в участок для регистрации арестованных. Там меня обыскали, сняли отпечатки пальцев и сфотографировали. Снаружи была толпа репортеров, подстерегавших вокруг автомашины, в которой я должен был отправиться в тюрьму.

– Когда выйдем, прикройте наручники плащом, – посоветовал мне Войлес.

Он серьезно? Оцепенение постепенно покидало меня, уступая место гневу. Неужели мне должно быть стыдно показаться в наручниках? Это был знак почета.

Если бы я скрыл свои браслеты, я был бы сукой. Джим думал, что утаивание наручников должно избавить меня от чувства стыда, но именно это и явилось бы позором. Все должны были видеть меня с этим железом на руках. Нах… й всех остальных! Те, кто понимает меня, должны были увидеть меня с этими железяками. Я собирался пройти школу мужества.

Мы вышли из здания суда и направились к машине. Я гордо держал свои наручники высоко поднятыми. И я ухмылялся, как бы говоря: «Вы верите в это дерьмо?» Эта фотография была на первых страницах газет всего мира. Я сел в полицейскую машину, и Джим протиснулся рядом со мной на заднее сиденье.

– Ну что, деревенщина, теперь только ты и я, – пошутил я.

Нас привезли в диагностический центр, чтобы определить, в тюрьму какого уровня безопасности[8] меня направить. Они раздели меня донага, заставили наклониться и произвели досмотр полостей тела. Дали мне что-то, похожее на дерьмовую пижаму и шлепанцы. И затем меня отправили в Молодежный центр в Плэйнфилде, штат Индиана, заведение для правонарушителей второго и третьего уровня.

К тому времени, как я добрался до конечного пункта назначения, я был просто взбешен. Я собирался показать этим ублюдкам, как надо мотать срок. Я был намерен делать это по-своему. Это смешно, но мне потребовалось немало времени, чтобы осознать, что та маленькая белая женщина-судья, которая отправила меня в тюрьму, возможно, спасла мне жизнь.

Глава 1

У нас были терки с парнями, которые называли себя «Пумами». Шел 1976 год, я жил в Браунсвилле, Бруклин, а эти ребята обитали по соседству. В то время я водился с компанией с улицы Ратленд-роуд, которые звались «Кэтс», шайка пацанов-латиносов из близлежащего района Краун-Хайтс. Мы совершали кражи со взломом, и у некоторых наших криминальных приятелей были стычки с «Пумами», поэтому мы пошли в парк поддержать их. Обычно мы не имели дела с оружием, но это были наши хорошие друзья, так что мы украли кучу разной фигни: какие-то пистолеты, 357-й «магнум» и винтовку «M1» со штыком времен Первой мировой войны. Никогда не знаешь, на что наткнешься, когда грабишь какой-нибудь дом.

Итак, мы шли по улице со своим оружием, и никто не наезжал на нас, и не было видно копов, готовых остановить нас. У нас даже не было сумки, чтобы положить туда винтовку, так что мы просто несли ее по очереди, меняясь через несколько кварталов.

– Эй, вон он идет! – сказал мой друг Рон-Гаитянин. – Парень в красных кроссовках «Пума» и с красным воротником.

Рон заметил парня, который был впереди нас. Когда мы рванули, огромная толпа в парке расступилась, словно Красное море перед Моисеем. И хорошо, что они это сделали, потому что, бах, один из моих приятелей выстрелил. Все заметались, услышав выстрел.

Мы продолжали идти, и я понял, что некоторые из «Пум» укрылись между машинами, припаркованными на улице. Винтовка была как раз у меня, и, быстро обернувшись, я увидел здоровяка с направленным на меня пистолетом.

– Что, е… твою мать, ты здесь делаешь? – спросил он меня. Это был мой старший брат Родни. – Выметайся отсюда к е… ням собачим!

И я пошел, куда мне было велено. Выйдя из парка, я отправился домой. Мне было десять лет.

Я часто повторяю, что в своей семье я был паршивой овцой. Но когда я размышляю над этим, я понимаю, что на самом деле я был весьма смирным ребенком большую часть своего детства. Я родился в больнице «Камберленд» в бруклинском районе Форт-Грин, Нью-Йорк, 30 июня 1966 года. Мои самые ранние воспоминания связаны с больницей: я постоянно болел в связи со слабыми легкими. Однажды, чтобы привлечь внимание, я сунул палец в какой-то септик для канализации, а затем облизал его. Понятное дело, меня притащили в больницу. Я помню, как моя крестная подарила мне игрушечный пистолет, когда я там лежал, но подозреваю, что я его сразу же сломал.

Я не так много знаю о своих семейных корнях. Моя мать, Лорна Мэй, был жительницей Нью-Йорка, но родилась она на юге, в штате Вирджиния. Мой брат однажды съездил на юг, чтобы побывать в местах, где выросла мама. Он сказал, что там не было ничего, кроме стоянок для жилых автоприцепов. То есть я на самом деле ниггер со стоянки для жилых автоприцепов. Моя бабушка Берта и моя двоюродная бабушка работали на одну белую леди еще в тридцатые годы, когда большинство белых не взяли бы к себе на работу черных, и Берта с сестрой были ей настолько признательны, что обе назвали своих дочерей Лорна – в честь той белой леди. На деньги от той работы Берта смогла послать своих детей на учебу в колледж.

Возможно, я получил семейный нокаутирующий ген от своей бабушки. Двоюродная сестра моей матери Лорна рассказала мне, что муж в той семье, на которую работала Берта, поколачивал свою жену, и Берте это не нравилось. А Берта была крупной женщиной.

– Не вздумай тронуть ее, – сказала она ему как-то.

Он воспринял это как шутку. Тогда она влепила ему кулаком так, что он брякнулся на задницу. На следующий день, встретивши Берту, он поинтересовался: «Как поживаете, мисс Прайс?» Он перестал бить жену и стал другим человеком.

Моя мама всем очень нравилась. Когда я родился, она работала кастеляншей в женском следственном изоляторе в Манхэттене и одновременно училась на преподавателя. Она уже три года обучалась в колледже, когда познакомилась с моим папой. Он заболел, и ей пришлось бросить учебу, чтобы ухаживать за ним. Для образованного человека она не очень хорошо разбиралась в мужчинах.

О семье своего отца я знаю немного. На самом деле, я практически ничего не знаю о своем отце. Или о том человеке, который, как мне сказали, был моим отцом. В моем свидетельстве о рождении указано, что моим отцом являлся Персел Тайсон. Единственная проблема заключалась в том, что мой брат, моя сестра и я – мы никогда не встречали этого парня.

Всем нам сказали, что нашим биологическим отцом был Джимми «Чубчик»[9] Киркпатрик-младший. Но едва ли он сам был в курсе этого дела. С течением времени до меня дошли слухи, что Чубчик был сутенером и зачастую принуждал женщин к соответствующему занятию. Затем, ни с того ни с сего, он начал называть себя диаконом в церкви. Поэтому каждый раз, когда я слышу, как кто-либо называет себя преподобием, я говорю: «Отче-тире-сутенер». Если всерьез задуматься над этим, то станет ясно, что у этих набожных парней, действительно, нюх сутенера. Они могут любого в церкви заставить сделать все, что захотят. Так что, для меня люди этого сорта всегда «епископ-тире-сутенер» или «преподобный-тире-сутенер».

Чубчик периодически приезжал туда, где мы жили. Он и моя мать никогда не разговаривали друг с другом. Он просто сигналил, а мы спускались вниз и встречались с ним. Дети набивались в его «Кадиллак», и мы думали, что сейчас мы поедем на экскурсию на Кони-Айленд или Брайтон-Бич, но он несколько минут катался по кварталу, затем возвращался к нашему дому, давал нам немного денег, целовал мою сестру, тряс руку мне и моему брату – и на этом все завершалось. Следующий раз я мог увидеть его уже в следующем году.

Вначале я жил в районе Бэд-Стай[10] в Бруклине. Тогда это был вполне приличный рабочий район. Все знали друг друга. Все было вполне нормально, но отнюдь не спокойно. Каждую пятницу и субботу в доме было как в Вегасе. Мама устраивала карточные вечеринки и приглашала всех своих подруг, многие из которых промышляли разным нелегальным бизнесом. Она отправляла своего дружка Эдди купить ящик спиртного, они разбавляли его водой и продавали рюмками. Выигрыш с каждой четвертой партии шел в общий котел. Таким вот образом в доме и водились деньги. Мама готовила куриные крылышки. Брат вспоминал, что, кроме шлюх, бывали и бандиты, и детективы. Кого там только не было.

Когда у матери водились кое-какие деньги, она любила пускать пыль в глаза. Она была великим организатором, и у нее всегда была куча подруг, а также мужчин. И все пили, пили, пили. Она не курила марихуаны, но все ее друзья делали это, и она доставала им наркотики. Она курила сигареты, марки «Кул 100»[11]. Подруги моей мамы были проститутками или, по крайней мере, женщинами, которые спали с мужчинами за деньги. Женщины легкого поведения невысокого уровня, даже не уличного. Перед тем как идти к своим мужчинам, они оставляли у нас своих детей. Когда они возвращались забрать их, одежда у них зачастую была в крови, и тогда мама помогала им отчиститься. Однажды я пришел домой, а там был белый ребенок. «Что, черт возьми, это здесь еще за дерьмо?» – подумал я. Такова была моя жизнь.

Мой брат Родни был на пять лет старше меня, так что у нас было мало что общего. Он был странным чуваком. Мы были черными парнями из гетто, а он был похож на ученого: возился с какими-то пробирками, постоянно экспериментировал. У него даже была коллекция монет. Типа, «белые занимаются такими вещами».

Однажды он пришел в химическую лабораторию в Институте Пратта, рядом с колледжем, и взял там какие-то химические препараты для эксперимента. Через несколько дней, когда он вышел из дома, я пробрался в его комнату и добавил в его пробирки воды. От взрыва вылетело окно, выходившее во двор, и в комнате начался пожар. После этого он поставил замок на своей двери.

Я устраивал ему много каверз, но для него это были привычные шалости, к которым он относился спокойно. Кроме того дня, когда я порезал его бритвой. Он поколотил меня за что-то и затем улегся спать. Я со своей сестрой Дениз смотрел очередную «мыльную оперу» про больницу, где в одной из серий делали операцию. «Мы тоже так можем, а Родни может быть пациентом. Я буду врачом, а ты – медсестрой», – сказал я сестре. Итак, мы закатали рукава и приступили к работе над его левой рукой. «Скальпель», – велел я, и сестра подала мне бритву. Я слегка полоснул по его руке, пошла кровь. «Медсестра, нужен спирт», – скомандовал я. Дениз передала мне алкоголь, и я полил на его порезы. Он проснулся, пронзительно вопя, и погнался за нами по всему дому. Я спрятался за маму. У него и по сей день от нашей шалости остались шрамы.

Порой мы отлично проводили вместе время. Однажды мы с братом прогуливались по Атлантик-авеню, и он сказал: «Давайте пойдем на фабрику пончиков». Раньше он украл там несколько пончиков и, подозреваю, хотел похвастаться мне, что снова может это сделать. Мы подошли, ворота были открыты. Он вошел и взял несколько коробок с пончиками, но ворота оказались уже закрыты. Он там застрял, а уже подходили охранники. Он передал мне пончики, и я рванул вместе с ними домой. Мы с сестрой сидели на крыльце и уминали эти пончики. Наши лица были белыми от сахарной пудры. Наша мама стояла рядом с нами и разговаривала с соседкой.

– Мой сын одним из лучших сдал тест для поступления в Бруклинскую техническую[12], – хвасталась она подруге. – Он такой замечательный ученик, лучший в классе.

И тут подъехал полицейский автомобиль, в котором был Родни. Они собирались высадить его у самого дома, но он услышал, как бахвалилась мама, и сказал копам, чтобы они ехали дальше. И они привезли его прямо в Споффорд, исправительный центр для несовершеннолетних. Я же с сестрой с удовольствием прикончил те самые пончики.

Я проводил большую часть своего времени с сестрой Дениз. Она была на два года старше меня, и ее любили все в округе. Если она была твоим другом, то это был твой лучший друг. Но если она была твоим врагом, тебе лучше было перейти на другую сторону улицы. Мы делали пирожные с мороженым и орехами, мы смотрели фильмы про рестлинг и каратэ и ходили в магазин вместе с мамой. Это была прекрасная жизнь. Но затем, когда мне было всего семь лет, наш мир перевернулся вверх тормашками.

Начался экономический кризис, мама потеряла работу, и нас выселили из нашей прекрасной квартиры в Бэд-Стай. Пришли люди и вынесли всю нашу мебель на улицу. Мы, трое детей, сидели и охраняли ее, чтобы никто не стащил что-нибудь, пока мама искала, где бы нам приткнуться. Пришли знакомые дети и поинтересовались: «Майк, почему это ваша мебель здесь, а, Майк?» И мы ответили им, что мы переезжаем. Затем соседи увидели нас и принесли нам тарелки с едой.

Мы оказались в Браунсвилле. Почувствовать разницу можно было легко. Люди были громче и агрессивнее. Это было ужасное, жестокое, отвратительное место. Моя мама не привыкла к тому, что вокруг ошивается этот тип агрессивных черных. Она была напугана, как и мы с братом и сестрой. Все вокруг было враждебным, там не было места тонким материям. Постоянно куда-то мчались копы с воем сирен, постоянно кого-то забирала «Скорая помощь», постоянно слышалась стрельба. Людей пыряли ножами, окна разбивали. Однажды нас с братом ограбили прямо перед нашим домом. Для нас уже стало привычно наблюдать, как эти парни пуляют друг в друга напропалую. Все это напоминало фильмы со старым добрым Эдвардом Г. Робинсоном[13]. Насмотревшись на все это, можно было воскликнуть: «Ух ты, это происходит на самом деле!»

Весь квартал был также рассадником распутства и похоти. Казалось, многие там не были стеснены никакими условностями. На улице нередко можно было услышать: «Отсоси у меня!», «Полижи мою мохнатку!» Это была совершенно другая обстановка. Как-то один малый затащил меня с улицы в заброшенное здание и стал приставать ко мне. На этих улицах я никогда не чувствовал себя в безопасности. По большому счету, мы не были в безопасности даже в собственной квартире. Когда мы оказались в Браунсвилле, мамины вечеринки прекратились. Мама обзавелась несколькими подружками, но веселой суеты и посиделок, как в Бэд-Стай, она уже не устраивала. Поэтому она начала сильно пить. Она не нашла другой работы, и я хорошо помню ожидание с мамой в длинных очередях в центре социального обеспечения. Мы ждали и ждали часами, и когда мы были уже совсем рядом, наступало пять часов, и они закрывались, б… дь, прямо перед тобой, совсем как в кино.

В Браунсвилле нас тоже постоянно выселяли. Это случалось несколько раз. Иногда мы оказывались во вполне приличном месте, встречая на какое-то время друзей, а мама – очередного бой-френда. Но чаще всего при очередном переезде условия становились все хуже – от плохого к худшему и к совсем х… вому. В конечном итоге мы селились уже в домах, подлежащих сносу, без тепла, без воды, электричество – если повезет. Зимой мы все четверо спали в одной постели, чтобы согреться. Мы оставались там до тех пор, пока какой-нибудь малый не приходил и не выгонял нас. Мама делала все, что могла, чтобы сохранить крышу над головой. Зачастую это означало для нее спать с кем-то, к кому она на самом деле не питала никакого интереса. Все было именно так.

Она никогда не отдавала нас в приют для бездомных, мы просто переезжали в очередной заброшенный дом. Психологически это сильно ранило, но что было поделать? Вот то, что я ненавижу в самом себе, что я воспринял от своей матери: нет ничего такого, чего бы ты не сделал для того, чтобы выжить.

Одно из моих самых ранних воспоминаний связано с сотрудниками социального обеспечения, которые выискивали незарегистрированных. Дело было летом, мы ходили получать бесплатные обеды и завтраки. Я сказал им: «У меня девять братьев и сестер», – поэтому они дали еды больше. Я чувствовал себя так, словно я записался на войну и получил денежное пособие. Я был так горд, что добыл пропитание для дома. Можете себе представить эту фигню? Я открываю холодильник и вижу там дерьмовый сандвич, апельсин и маленький пакетик молока. Но зато всего этого – двадцать упаковок. И я пригласил еще народа. «Ты хочешь что-нибудь поесть, брат? Ты голоден? У нас есть еда». Мы вели себя так, словно приобрели эту провизию на свои кровные. А это был бесплатный обед.

Когда я был маленьким, я был маменькиным сынком. Я всегда спал вместе с мамой. У моей сестры и брата были свои комнаты, а я спал с мамой, пока мне не исполнилось пятнадцать. Один раз мать была с мужчиной, когда я спал в ее постели. Она, наверное, думала, что я крепко спал. Я уверен, что это повлияло на меня, но что было, то было. Когда нарисовывался ее парень Эдди Джиллисон, меня отправляли на тахту. Их любовная связь была какой-то неправильной. Думаю, что именно поэтому и мои собственные любовные отношения были такими странными. Они вдвоем пили, дрались, трахались, ссорились, затем опять пили, и дрались, и трахались, и снова, и снова. Они, действительно, любили друг друга, даже если это и была какая-то извращенная любовь.

Эдди был плотным коротышкой из Южной Каролины, работал он на отраслевом заводе «Лондромет»[14]. Он не слишком далеко зашел в школьном обучении, и к тому времени, когда мой брат и сестра пошли в четвертый класс, он уже не мог помочь им выполнять домашние задания. Эдди был парнем, который хотел быть главным, но моя мама была женщиной, и она хотела быть главной еще больше, так что все могло пойти наперекосяк на совершенно пустом месте. Всегда были какие-то драчки, приходили и уходили копы, а мне говорили: «Эй, приятель, прогуляйся-ка пока по кварталу». Порой мы все присоединялись к драке. Однажды моя мать и Эдди серьезно поссорились и пустили в ход руки. Я прыгнул между ними, пытаясь защитить маму и унять его, и бац, он вмазал мне кулаком в живот, и я сполз вниз. Я корчился на полу, о-о-о! и не мог поверить в это дерьмо. Я же был просто ребенком! Вот почему я никогда не распускаю рук со своими детьми. Я не хочу, чтобы они, когда вырастут, думали, что я чудовище. Но в то время поколотить ребенка было обычным делом. Тогда это никого не заботило. Это теперь считается почти убийством, и ты отправляешься в тюрьму.

Эдди и моя мать дрались из-за всего: из-за других мужчин или женщин, из-за денег, из-за того, кто из них главнее. Эдди не был ангелом. Когда моя мать собирала подруг, они напивались и она отрубалась, он трахал ее подружек. А потом они дрались. Там, на самом деле, происходили дикие сцены, с поножовщиной и матерщиной: «Ты, ублюдок, мать твою!.. Ты, ниггер, отсоси у меня!..» Мы кричали: «Мамочка, стой, нет!» Однажды, когда мне было семь лет, они подрались, Эдди ударил ее кулаком и выбил у нее золотой зуб. Мама пошла и поставила на огонь большую кастрюлю с водой. Моему брату и сестре она велела залезть под одеяло, я же с увлечением смотрел по телевизору свою любимую спортивную передачу и ничего не слышал. Мама была хитрюгой: она прошла мимо, все было спокойно, затем она вернулась в комнату, когда брат с сестрой уже подготовились, спрятавшись под одеяло. Эдди сидел рядом со мной. Я услышал лишь: «Бац!» – и кастрюля с кипящей водой угодила Эдди в голову. Немного воды выплеснулось и на меня. Было такое ощущение, словно она весила целую тонну.

«А-а-а-а-а!» – Эдди с криком бросился в коридор. Я побежал следом за ним. Он обернулся и схватил меня. «О детка, эта сука достала и тебя?» – провопил он. «Да, эта сука и меня тоже, а-а-а!» Мы втащили его в комнату, сорвали с него рубашку – его шея, спина и часть лица были покрыты волдырями. Он был похож на рептилию. Мы уложили его на пол перед небольшим оконным кондиционером. Моя сестра села рядом с ним, взяла зажигалку, прокалила кончик иглы и принялась вскрывать волдыри, один за другим. Мы с сестрой оба плакали, и я, чтобы подбодрить его, дал ему четвертак.

Когда я думал об этом, я всегда вспоминал маму как жертву, ведь в большинстве случаев это Эдди бил ее. Я уверен, что леди из движения за освобождение женщин одобрила бы ее действия. И все же у меня возникал вопрос: «Как она могла поступать так с тем, кто считался ее парнем?» И я начинал понимать, что мама отнюдь не была матерью Терезой. У нее было несколько серьезных выходок по отношению к нему, а он по-прежнему оставался с ней. Что интересно: после того как она обварила его, он пошел в магазин купить ей спиртного. Как видите, он решил отблагодарить ее за это. Вот почему у меня складывалось все так неблагополучно в сексуальном плане.

Вот в такой обстановке я и вырос. Люди, любя друг друга, разбивали один другому головы и истекали кровью, как собаки. Они любили друг друга – и резали друг друга ножами. Черт возьми, моя семья приводила меня в ужас! Я рос среди грубых женщин, среди женщин, которые дрались с мужчинами. Как я понял, драться с женщиной там не являлось каким-то табу – поскольку женщины, которых я там знал, могли запросто убить тебя. Ты был вынужден драться с ними, потому что в противном случае они бы тебя или порезали, или застрелили. Или же привели бы парней, чтобы, обхитрив тебя таким образом, поколотить тебя, поскольку считали тебя молокососом.

Я боялся находиться в доме, но опасался также и выходить на улицу. Я тогда ходил в среднюю школу, и это был кошмар. Я был пухлым малышом, очень застенчивым, совсем как девушка, и шепелявил. Дети звали меня «мальчик-маленькая фея», потому что я везде ходил вместе со своей сестрой. Мама сказала мне, что я должен был рядом с Дениз, поскольку та была старше меня и должна была присматривать за мной. Они также звали меня «грязный Айк» или «грязный ублюдок», потому что в то время я мало что знал о гигиене. У нас не было горячей воды, чтобы помыться в душе, а когда отключали газ, мы не могли даже вскипятить воды. Мама пыталась научить меня всем этим вещам, но у меня это все равно плохо получалось. Она обычно набирала ведро горячей воды, брала кусок мыла и мыла меня. Но когда ты ребенок, ты не особенно заботишься о гигиене. В конце концов я узнал обо всем, что нужно было знать, на улице от старших детей. Они рассказали мне и об одеколоне «Брют», и о туалетной воде «Пако Рабанн», и о парфюмерии от Пьера Кардена.

Школа была прямо за углом нашего дома, но иногда мама, отходя после выпитого накануне вечером, не провожала меня на уроки. Как раз тогда дети и раздавали мне тычки и пинки. Они кричали мне: «Выметайся отсюда нах… й, ты, ниггер, грязный ублюдок!» Меня постоянно оскорбляли. Меня били по лицу, и я убегал. Когда мы шли в школу, они приставали к нам, а когда мы возвращались домой, они доставали пушки и грабили нас за то, что мы отличались от других. Это было просто изуверство – малолетки грабили нас в нашем собственном доме.

Переломным моментом в моей жизни явилось то, что в первом классе я стал носить очки. Мама проверила мне зрение, оказалось, что у меня близорукость, и она заказала мне очки. Они были паршивыми. Однажды я во время обеденного перерыва шел из школы домой и нес из столовой фрикадельки, завернутые в фольгу, чтобы не остыли. Ко мне подошел парень и спросил: «Эй, деньги есть?» Я ответил: «Нет». Он обшарил мои карманы и всего меня и попытался забрать мои гребаные фрикадельки. Я стал брыкаться: «Нет, нет, нет!» У меня могли отобрать деньги, но только не еду. Я весь согнулся, защищая собственным телом свои фрикадельки. Он принялся бить меня по голове, а затем взял мои очки и запихнул их под бензобак грузовика. Я убежал домой, но мои фрикадельки ему не достались.

Я должен был бы отделать этих ребят, но был слишком напуган, поскольку они вели себя так нагло и самоуверенно, что мне казалось, будто они знали что-то такое, что было неведомо мне. «Не бейте меня, оставьте меня, прекратите!» – повторял я только. Из-за этих издевательств я по сей день чувствую себя трусом. Это исступленное ощущение, что ты беспомощен, – его никогда не забыть. День, когда этот парнишка забрал мои очки, стал последним днем моей учебы в школе. Это было завершение моего образования в учебном заведении. Мне было семь лет, и я больше просто не вернулся в класс.

После этого я появлялся в школе, только чтобы позавтракать там, и уходил. Я шлялся по кварталу пару часов, затем возвращался на обед и вновь уходил. Когда по времени уроки в школе заканчивались, я шел домой. Однажды весной 1974 года трое парней подошли ко мне на улице и начали похлопывать меня по карманам. «Есть деньги?» – спросили они. Я ответил: «Нет». Они продолжали: «А если найдем?» Они вывернули мои карманы и ничего не нашли. Тогда они спросили:

– Куда идешь? Хочешь полетать с нами?

– Что это значит? – поинтересовался я.

Мы подошли к школе, они помогли мне перелезть через забор, и я перебросил им оттуда несколько пластиковых упаковок молока. Затем мы прошли несколько кварталов, и они велели мне войти в заброшенное здание.

«Ну, не знаю», – заколебался я. Я был хилым и маленьким, а их было трое. Мы все же вошли, и они велели: «Ступай на крышу, Шибздик». Я понятия не имел: может, они собирались прикончить меня. Мы забрались на крышу – и я увидел небольшую коробку, в которой были голуби. Эти ребята строили голубятню. Так я стал у них мальчиком на побегушках, «шестеркой». Вскоре я узнал, что, когда птицы летают, они часто садятся на другой крыше, если им лень возвращаться или если они нездоровы. Тогда я спускался вниз, высматривал, на какую крышу они сели, пробирался к этому зданию, поднимался на крышу и вспугивал оттуда птиц. Весь день я гонял птиц, и это было здорово. Мне нравилось заниматься этим. Мне также нравилось ходить в зоомагазин, чтобы покупать птицам зерно. Эти ребята были крутыми парнями, и им льстило, что я был у них мальчиком на побегушках. Всю свою жизнь я ощущал себя неудачником, но здесь, на крыше, я чувствовал себя как дома. Это дело было как раз по мне.

На следующее утро я вновь пришел к тому зданию. Мои вчерашние знакомые были на крыше и, увидев меня, принялись швыряться в меня кирпичами. «Что ты здесь делаешь, ублюдок? Ты хочешь, блин, стащить у нас птиц?» – спросил один из них. Ничего себе! А я-то думал, что это мой новый дом.

– Нет, вовсе нет! – испугался я. – Я просто хотел знать, может, мне надо сходить в магазин или погонять птиц.

– Ты это серьезно? – удивился он. – Тогда дуй сюда, Шибздик.

И они отправили меня в магазин купить им сигарет. Они были шайкой жестоких уличных парней, но я был не прочь помогать им, потому что птицы увлекли меня. Это было, действительно, здорово – видеть, как две сотни голубей делают круги в небе, а затем возвращаются на крышу.

Гонять голубей – большой спорт в Бруклине. Этим увлекались все, начиная от донов мафии и кончая маленькими детишками из гетто. Это было необъяснимо, это просто было у тебя в крови. Я узнал, как обращаться с птицами, узнал их особенности. Шло время, и я стал знатоком и гордился тем, что разбираюсь в этом. Каждый запускал своих голубей в одно и то же время, и фишка заключалась в том, чтобы попытаться перехватить чужих голубей. Это было похоже на скачки беговых лошадей. Если это у тебя в крови, ты это уже не бросишь. С тех пор, где бы я ни жил, я всегда строил себе голубятню и заводил голубей.

Однажды мы были на крыше, занимались голубями, когда к нам подошел парень постарше нас. Его звали Барким, он был приятелем одного из этих парней. Когда он понял, что его друга нет, он попросил передать, что будет ждать его этим вечером на джэм-сейшне в развлекательном центре в нашем районе. Джэм-сейшны были похожи на подростковые танцульки, только там не было этого дерьма в духе Арчи и Вероники[15]. Вечерами там даже меняли название места: развлекательный центр превращался в «Стрельца». Туда приходили картежники, карманники, хапки, парни из района, которые грабили дома, шарили по карманам, крали цепочки, мошенничали с кредитками. Это был вертеп.

Итак, в тот вечер я пошел в развлекательный центр. Мне было семь лет, и я не имел никакого понятия о такой процедуре, как переодевание. Я не знал, что прежде, чем идти в клуб, следует принять дома душ и переодеться, чтобы производить нормальное впечатление. То есть проделать все то, что делали другие парни, занимавшиеся голубями. Но я направился в развлекательный центр прямиком из голубятни, в той же вонючей одежде, на которой оставалось птичье дерьмо. Я рассчитывал, что те парни примут там меня как своего, потому что я гонял для них этих треклятых птиц. И вот я ввалился – и народ буквально обалдел:

– Что это за запах? Ты только глянь на этого грязного, вонючего ублюдка!

Все, кто там был, начали смеяться и дразнить меня. Я не знал, что делать. Все потешались надо мной, это так ранило. Я одновременно и плакал, и смеялся, потому что хотел вписаться в обстановку. Подозреваю, что Барким, увидев мое одеяние, сжалился надо мной. Он подошел ко мне и сказал:

– Эй, Шибздик, вали отсюда нах… й. Встретимся завтра утром на крыше в восемь утра.

На следующее утро я был там в назначенное время. Появился Барким и прочел мне лекцию.

– Ты не должен выглядеть как ублюдочный бродяга на улице. Что, мать твою, ты делаешь, чувак? Мы же ведь деловые люди, – говорил он быстро, и я пытался осмыслить каждое слово. – Короче, достаем денег, Шибздик. Ты готов?

И мы стали грабить чужие дома. Он велел мне залезать через окна, которые были слишком малы для него. Затем я изнутри открывал ему дверь. Как только мы оказывались в доме, он обшаривал комоды, ящики, вскрывал сейфы, он буквально сметал все необходимое.

Однажды мы взяли стереосистему с восемью дорожками, ювелирные изделия, оружие, деньги. После этого дела он привел меня на Диленси-стрит и купил мне классную одежду, кроссовки и дубленку. В тот же вечер он взял меня на джэм-сейшн, где уже были все те, кто смеялся надо мной, когда я опозорился. На мне была новая дубленка и кожаные брюки. И никто не узнал меня, словно это был не я, а совершенно другой человек. Это было невероятно.

Барким был тем парнем, который ввел меня в криминальную среду. До этого я никогда ничего не крал. Ни буханки хлеба, ни конфет – ничего. У меня не было антиобщественных наклонностей. Я просто не отваживался на такое. Но Барким объяснил мне, что к тебе всегда будут относиться с уважением, если ты хорошо выглядишь. Если ты одет по последней моде, на тебе лучшие шмотки, тогда ты классный чувак. Ты получаешь общественное признание.

Как-то Барким взял меня с собой кататься на роликовых коньках на Ютика-авеню, где я встретил парней, которые звались «Команда Ратленд-роуд». Они были молоды, может, лет двенадцати, но одеты были как взрослые: плащи свободного покроя, обувь из крокодиловой кожи, кроличий мех, широкополые фетровые шляпы. На них была дизайнерская одежда от Сержио Валенте, Джордаш, Пьера Кардена. Я был впечатлен. Барким объяснил, как они это так смогли: эти парни были карманниками, хапками, грабителями. При этом они были просто детьми. Они учились в обычной школе – и у них были часы, кольца, ожерелья. Они водили мопеды. Все называли их бандитами, а мы – денежными братками. Все это было офигительно.

Барким стал представлять меня на улице как своего «сына». Он был лишь на несколько лет старше меня, но это была уличная терминология, которая предупреждала о необходимости относиться ко мне с уважением. Это означало: «Это мой уличный сын, мы одна семья, мы вместе грабим и воруем. Это мой младший деловой партнер. Не связывайтесь, блин, с этим ниггером». Тот, кто уважал его, теперь должен был уважать и меня. Барким учил меня, кого следовало опасаться, кому не стоило доверять – дай им палец, всю руку откусят. Моя жизнь напоминала мне жизнь Оливера Твиста, когда Феджин учил его разным штучкам. Барким часто покупал мне одежду, но никогда не давал мне много денег. Ограбив на две тысячи, он давал мне две сотни. Но в восемь лет и две сотни были большими деньгами. Иногда он давал мне на несколько дней поносить что-нибудь из украденных драгоценностей.

С «Командой Ратленд-роуд» я вышел на новый уровень знакомства с криминальной средой. Они были, в основном, латиносы из района Краун-Хайтс. Барким знал старшую группу «Кэтс». Я начал тусоваться с «Командой Ратленд-роуд», их младшей группой. Они брали меня на квартирные блиц-кражи. Мы шли в школу, там завтракали, а затем садились на автобус или в метро и совершали кражи во время школьных занятий. Я начал чувствовать, что принадлежу какому-то общему делу. Мы были все равны, каждый из нас на равных участвовал в этих грабежах.

Некоторые, прочтя это, могут осудить меня как взрослого преступника. Но ведь я занимался всем этим свыше тридцати пяти лет назад. Я был маленьким ребенком, искавшим любовь и признание, и я нашел их на улице. Там я получил свое единственное образование, а эти ребята были моими учителями. Даже более старшие по возрасту воры говорили: «Не занимался бы ты этим. Иди лучше в школу». Но я не желал их слушать, хотя на улице они пользовались уважением. Они советовали нам продолжать учиться, а сами в том же возрасте убегали из школы и грабили.

Все ребята уважали меня, потому что я был маленьким дельцом. Я делился с приятелями, которым были нужны деньги. Я доставал всем своим спиртное и еду. Я начал покупать голубей. Если у тебя были хорошие птицы, тебя уважали. Плюс ко всему, это был кайф – сначала украсть что-то, а затем пойти и купить себе одежды. Я видел, как относились ко мне, когда я появлялся, классно одетый, в пальто, подбитом овчиной, в фирменных кроссовках «Пума». У меня был лыжный костюм и желтые очки, хотя я в жизни никогда не был на лыжном склоне. Я не мог прочесть даже по слогам это гребаное название – «Адидас», но зато я знал, как чувствуешь себя в этой обновке.

Один из парней из «Команды Ратленд-роуд» научил меня, как взламывать замки. Если у тебя есть ключ, который хоть как-то подходит к отверстию, ты просто действуешь им до тех пор, пока он не сломает личинку замка – и дверь открыта. Вот это зашибись! Когда мы таким образом открыли одну дверь, вы бы видели, сколько нам всего обломилось: столовое серебро, драгоценности, оружие, пачки денег. Мы были безумно счастливы, мы одновременно рыдали и смеялись. Мы не могли захапать все это сразу. Мы не могли выйти на улицу со всем этим дерьмом. Так что мы просто напихали в свои школьные ранцы столько, сколько туда могло влезть.

Однажды я со своим другом Кертисом грабил дом. Те, кто там жил, были латиносы, как и Кертис. Я пробираюсь там в кромешной тьме и слышу: «Кто там? Это ты, дорогая?» Я решил, что это Кертис дурачится, желая меня напугать, и ответил: «Да вот хочу найти оружие и деньги. Поищи-ка сейф, хорошо?» – «Что, детка?» И тогда я понял, что это не Кертис. Это был парень, который там жил и который лежал на диване. Я бросился к двери. «Кертис, черт, облом! Сматываемся отсюда, здесь кто-то есть», – прошипел я. Но Кертис был педантом. Вместо того чтобы сделать ноги, он решил вначале запереть за собой дверь. Я же рванул прочь к е… ням собачьим. Хозяин распахнул дверь, разбил Кертису голову и чертовски отделал его. Я вообще думал, что тот сыграл в ящик. Но спустя год я снова увидел его. Он был жив, но все его лицо было раскурочено. Его тогда здорово отделали. Да, наша жизнь была полна опасностей.

Когда мы крали столовое серебро или драгоценности, мы шли к Сэлу, в магазин на Утика-авеню или на Стерлинг-стрит.

Я был ребенком, но они знали меня, так как я приходил со взрослыми парнями. Ребята в магазине знали, что я пришел с краденым, но я знал, что они не могли поколотить меня, потому что я знал, блин, какая тогда будет расплата. Я знал, чего хотел.

Иногда, когда мы в полдень шлялись по улице и видели школу, мы просто заходили в нее, шли в столовую, брали поднос, становились в очередь и приступали к еде. Мы могли присмотреть того, кого мы хотели бы грабануть, того, у кого была цепочка на шее. Поев, мы ставили поднос обратно, шли к двери, срывали приглянувшуюся цепочку и убегали.

Мы старались выглядеть на улице хорошо, потому что, если ты маленький черный ребенок, ходишь один по городу, выглядишь неряшливым и грязным, к тебе, как правило, начинают приставать. Поэтому мы выглядели очень мило и безобидно. У нас были школьные рюкзаки, очки с наклейкой-улыбкой и вид учеников католической школы в приличных брючках и белых рубашках – полная школьная экипировка.

Спустя примерно год я начал собственные квартирные кражи. Это было выгодно, хотя тусовки на улице и карманные кражи в толпе были заманчивее. Ты хватаешь дамские украшения, и копы гонятся за тобой – то, что мы называли: «Пришли герои и решили все проблемы». Это был больший риск за меньшие деньги, но мы любили острые ощущения. Чтобы быть удачливым карманным вором, у тебя, как правило, должен быть напарник.

Порой это даже не планировалось, но ты встречал кого-то знакомого, и вы объединялись в команду. Иногда встречались и конкуренты. Ты садишься в автобус, а там уже кто-то, готовый обчистить карманы у пассажиров. Но ты оказываешься более заметен. Это называется «разбудить автобус». До тебя в автобусе было тихо, но теперь, когда ты вошел, водитель объявляет: «Дамы и господа, в автобус только что сели известные молодые люди. Внимательно следите за своими карманами. Они попытаются обокрасть вас». Ты выходишь на следующей остановке, и карманник, не бросавшийся в глаза, также высаживается и подходит к тебе.

– Ты, ублюдок, ты разбудил автобус! – кричит он. И если он старше тебя, он может надрать тебе задницу и отобрать у тебя деньги или драгоценности, которые ты украл.

Со мной не любили ходить на кражи, потому что я не был так невозмутим или так ловок, как другие. У меня никогда не получалось все гладко, строго по плану, типа «я собираюсь одурачить этого ниггера, я намерен сделать именно это, не откладывая и именно с ним». У меня гораздо лучше получались экспромты, чтобы захватить врасплох.

Любой крепкий парнишка мог захватить кого-то врасплох. Но фишка была в том, чтобы схитрить и обвести вокруг пальца. Большинство людей думает так: «Они запали на меня, но я обставлю их. Уж меня-то они не проведут». Леди может хоть весь день держать руку на своем кошельке. Мы следим за ней – а она не вынимает руку из кармана. Мы следуем за ней, затем вроде бы как отходим, но один малыш из наших по-прежнему наблюдает за ней. Она на несколько секунд ослабляет внимание, идет по своим делам – и он получает то, что требуется, и уходит. И прежде, чем испариться оттуда, мы слышим душераздирающий крик: «A-а-а, мои деньги, мои деньги!» Это был класс. Нам все было пох… й.

Самым элементарным было сорвать у кого-то золотую цепочку. Я обычно делал это в метро. Я садился у окна, чтобы можно было открыть его. Я опускал в вагоне несколько окон, на остановке новые пассажиры заходили и садились к окну. Я выходил и, как только поезд медленно трогался, дотягивался и срывал цепочки. Они кричали, уставившись на меня, но уже не могли выйти из вагона. А я чинил застежку и, подержав цепочку у себя пару дней, чтобы щегольнуть ей, затем продавал ее старшим парням. Те без проблем брали ее у меня.

Хотя я уже начал производить впечатление, я в то время никак не мог поладить с девчонками. Они мне нравились, но я не знал, как сказать им в этом возрасте, что они мне нравятся. Один раз я наблюдал, как девочки прыгали со скакалкой, они мне приглянулись, и я был не прочь попрыгать вместе с ними. Поэтому я стал дразнить их, и, совершенно неожиданно, эти девчонки из пятого класса принялись колотить меня. Я дурачился с ними, а они все восприняли всерьез и застали меня врасплох. Я начал отбиваться слишком поздно. Тогда кто-то вмешался и прекратил драку. Они одержали вверх, я просто не хотел драться с ними.

Для моей матери и моей сестры не оказалось сюрпризом, что я краду и занимаюсь другими асоциальными вещами, чтобы добыть денег. Они видели, что я прилично одет, я приносил им еду – пиццу, бургер-кинги, макдональдсы. Мать понимала, что эти изменения со мной до добра не доведут, но к этому времени было уже слишком поздно. Улица овладела мной. Мать считала, что я стал преступником, что теперь я лучше умру, чем вернусь в прежнее дерьмо. Наверное, она уже встречала детей вроде меня, которые поступали так же. Я крал любые вещи у любых людей. Для меня не существовало каких-либо границ.

Мать предпочла бы заниматься попрошайничеством. Она ставила меня в неловкое положение, потому что была слишком честной. Она всегда просила денег, она жила так и никак иначе. Я давал сестре кучу денег, чтобы выручить маму. Иногда я давал матери сто баксов, и она никогда не возвращала их мне. И она вовсе не питала ко мне уважения за это. Я говорил: «Ты должна мне некоторую сумму, ма». А она отвечала мне: «Ты обязан мне своей жизнью, мальчик. Я не собираюсь отдавать тебе долг».

Взрослые парни в районе знали, что я ворую. Они отбирали у меня деньги, украшения, обувь, и я опасался, что они расскажут об этом матери. Я не знал, что мне делать. Они избивали меня, крали моих птиц и знали, что могут безнаказанно издеваться надо мной. Барким не учил меня, как драться. Он учил меня лишь, как классно одеваться и как подмывать свой зад. Обычно, когда кто-то кричал на меня на улице или гнался за мной, я просто бросал свои вещи и убегал. Теперь надо мной вновь издевались, но на сей раз я уже кое-что представлял собой.

Подрастая, я всегда хотел быть в центре внимания. Я хотел быть тем парнем, который запросто говорит вещи вроде: «Я здесь самый крутой», «У меня лучшие птицы». Я хотел быть настоящим уличным парнем, острым на язык и не лезущим за словом в карман, но на самом деле я был слишком застенчивым и неловким. Когда я пытался разговаривать в такой манере, любой мог ударить меня по голове и сказать: «Заткнись, нах… й, ниггер!» Но когда я впервые ввязался в уличную драку, я почувствовал, насколько приятно купаться в лучах славы.

Однажды я отправился в район Краун-Хайтс и грабанул дом вместе со старшим парнем. Мы добыли 2200 долларов наличными, он отстегнул мне 600 долларов. Я отправился в зоомагазин и накупил птиц на сотню баксов. Мне упаковали их в корзину, и хозяин помог мне провезти их в метро. Когда я вышел, парень из моего района помог мне перетащить корзину к заброшенному зданию, где я прятал своих голубей. Но он разболтал о моих птицах, поэтому один чувак, его звали Гэри Флауэз, пришел со своими друзьями грабить меня. Мать увидела, как они роются в моем птичьем хозяйстве, и сказала мне об этом. Я выскочил на улицу и столкнулся с ними. Заметив меня, они перестали таскать птиц, но Гэри держал одного голубя под полами своего пальто. К тому времени вокруг нас собралась большая толпа.

– Отдай мою птицу, – потребовал я.

Гэри вытащил голубя из-под пальто.

– Ты хочешь птицу? Ты хочешь эту сраную птицу? – спросил он. Затем он скрутил голубю голову и швырнул ее в меня, разбрызгав кровь по моему лицу и моей рубашке.

– Побей его, Майк! – крикнул мне один из моих друзей. – Не бойся, просто побей его!

Раньше я не решался драться с кем-либо. Но теперь я вспомнил одного парня старше меня, который жил по соседству. Его звали Уайз, и он был боксером в Спортивной лиге полиции. Он курил травку с нами, и когда ловил кайф, то начинал бой с тенью. Я наблюдал за ним, а он меня подначивал: «Ну, давай же, давай!» Но я никогда даже не имитировал с ним бокса. Теперь же я вспомнил его движения.

Итак, я решился. «А пошел ты нах… й!» Мои друзья были в шоке. Не осознавая, что делаю, я ожесточенно ударил несколько раз, и один из ударов попал в цель. Гэри упал. Когда Уайз вел бой с тенью, он делал подскоки, поэтому я тоже, уронив Гэри, принялся подскакивать своей тупой задницей. Это выглядело так, словно муха суетилась известно где. Практически весь квартал наблюдал за моментом моего триумфа. Все принялись вопить и аплодировать мне. Это было невероятное чувство, сердце бешено колотилось у меня в груди.

– Этот ниггер скачет, чувак, – засмеялся один парень.

Я попытался изобразить бег приставным шагом в стиле Мохаммеда Али, но безуспешно. Чувствовал я себя отлично: я смог постоять за себя, и мне нравилась эта суета, когда все аплодировали мне. Подозреваю, что под личиной застенчивости я всегда скрывал взрывной и веселый темперамент.

У меня теперь был совершенно новый уровень уважения на улице. Вместо «Майк поиграет с нами?» мою мать теперь спрашивали: «Майк Тайсон сможет с нами поиграть?» Другие парни приводили своих корешей, чтобы драться со мной, и ставили деньги на исход драки. Теперь у меня появился новый источник дохода. Приходили даже из других районов. Я выигрывал достаточно часто. Даже если я проигрывал, те парни, кто бил меня, говорили: «Блин! И тебе только одиннадцать?»

Вот я добился широкой известности в Бруклине. У меня была репутация чувака, который мог подраться с кем угодно – со взрослыми, с любым. Но мы на улице не придерживались правил маркиза Квинсберри[16]. Если ты пнул кого-то по заднице, это еще не означало завершения поединка. Если этот парень не мог побить тебя в драке, у него были другие возможности, и порой проигравший возвращался со своими друзьями, которые принимались дубасить тебя битами.

Я начал мстить своим обидчикам за прежние побои. Как-то я гулял со своими друзьями и увидел того парня, который избил и унизил меня несколько лет назад. Он зашел в магазин отовариться. Я выволок его из магазина и принялся метелить его. Я даже не стал ничего объяснять своим приятелям, почему я это делаю, я просто сказал им: «Я ненавижу этого ублюдка». Этого было достаточно: они тоже напрыгнули на него, разорвали в клочья его гребаную одежду и надрали его гребаную задницу. Это тот, кто сорвал с меня очки и отшвырнул их? Я бил его на улице, как драного кота, за свое прошлое унижение. Он, может, уже и забыл обо всем, но я-то ведь нет.

Обретя уверенность в своей способности постоять за себя, я расширил масштабы своей преступной деятельности. Я стал вести себя все более нагло. Я даже стал красть в своем собственном районе. Я думал, что так разрешается. Я не понимал законов улицы. Я полагал, что все должны вести честную игру, потому что я сам, как мне казалось, вел честную игру по отношению к остальным. Я еще не знал, что были люди, с которыми не стоило связываться.

Я жил в многоквартирном доме и крал у всех, кто в нем обитал. Они не понимали, что это я был вором. Некоторые из этих людей были мамиными знакомыми. Они обналичивали свои чеки на оплату социальных нужд, покупали выпивку, приходили к маме, выпивали и веселились. Я заходил в свою комнату, по пожарной лестнице проникал в их квартиры и крал все, что там было. Когда дама поднималась к себе, она обнаруживала кражу и мчалась обратно с криком: «Лорна, Лорна, они забрали все! Они забрали даже детское питание! Они забрали все!»

После того как они уходили, у меня в комнате появлялась мама.

– Я знаю, что ты совершил что-то, не так ли, мой мальчик? Что ты сделал?

Я отвечал:

– Мама, это не я. Посмотри вокруг.

Дело в том, что всю краденую еду и все вещи я оставлял на крыше, и мои приятели вместе со мной забирали мою добычу позже.

– Как мог я сделать что-нибудь? Я был в комнате, вот здесь, никуда не уходил.

– Хорошо, если ты этого не делал, я готова поспорить, что ты знаешь, кто сделал это, ты, вор! – принималась кричать мать. – Ты всего лишь вор! Я никогда ничего не украла в своей жизни! Я не знаю, откуда ты такой взялся, ты, вор!

О боже! Можете себе представить, слышать такое дерьмо от собственной матери? Моя семья не питала никаких надежд в отношении меня, абсолютно никаких. Они считали, что моя жизнь станет жизнью преступника. До сих пор никто в моей родне не делал таких вещей, как я. Моя сестра постоянно поддевала меня:

– Какие птицы не летают? Тюремные птички! Арестанты![17]

Однажды я был вместе с мамой, когда она навещала свою подругу Виа. Муж Виа был одним из выкобенивающихся денежных тузов. Когда он лег спать, я вынул у него из кармана бумажник и взял деньги. Проснувшись, тот жестоко избил Виа, потому что подумал на нее. Все в районе стали меня смертельно ненавидеть. Кто этого не делал, тот мне завидовал. Даже партнеры. Теперь-то у меня хватало наглости на разные рискованные поступки.

Это было невероятно. Я не испытывал никаких чувств, когда хватал чью-то цепочку и тащил ее вниз по лестнице, и чья-то башка при этом подскакивала по ступенькам, бум, бум, бум. Меня это волновало?! Нет, мне нужна была только цепочка. Я знать ничего не знал о сочувствии и сострадании. А почему я был должен? Никто и никогда не испытывал ко мне никакого сочувствия, никакого сострадания. Я испытывал сочувствие только тогда, когда во время ограбления ранили из пушки или резали ножом кого-нибудь из моих друзей. Вот тогда мне становилось грустно.

Но ты все равно, блин, продолжал делать это. Ты надеялся, что тебя не угробят, что с тобой этого не может случиться. Я просто не мог остановиться. Я знал, что меня могли убить, но меня это не заботило. Я в любом случае не рассчитывал дожить до шестнадцати, так почему бы тогда не взять свое?

Мой брат Родни как-то сказал, что, по его мнению, я был самым смелым парнем из всех, кого он знал. Но я не считал себя смелым. У меня были смелые приятели, которых могли подстрелить за украшения, или часы, или мотоциклы. Но они не отдавали это, когда их грабили. Этих ребят уважали в районе больше всех. Я не знаю, был ли я смелым, но я видел в своей жизни смелых парней. Я всегда думал, что я был скорее больше психом, чем смелым. Я в открытую стрелял в людей в то время, как моя мать выглядывала в окно. Я был безмозглым. Родни думал, это была смелость, но это была просто нехватка мозгов. Я был максималистом, беспредельщиком.

Все, кого я знал, были при деле. Даже те из парней, кто имел работу, все равно ловчили, как-то подрабатывали. Кто-то продавал наркоту, кто-то крал. Это было похоже на мир киборгов, где копы были плохими парнями, а грабители и ловкачи – хорошими. Если ты никого не трогал, то никто тебе ничего не говорил. Тебя просто помечали как зануду. Если ты делаешь гадость, то с тобой все в порядке. Если кто-то напрягает тебя, за тебя пойдут драться. Про тебя знают, что ты свой. Я был настолько крут, что, кажется, все эти гнусные, мерзкие отморозки в округе слышали обо мне.

Затем все стало осложняться. Меня чуть не поимела полиция. Стрельба в Браунсвилле было еще полбеды. Ты играл в переулке в азартные игры, и в это время появлялись одни парни, которые пуляли в других парней. Ты никогда не знал, когда всплывет очередное дерьмо. Могли примчаться какие-то банды на мотоциклах, бах, бах, стреляя в тебя. Мы знали, где тусуется каждая шайка, поэтому понимали, в каких местах не стоило показываться.

Но когда в тебя начинают стрелять копы, это совсем другое дело. В один прекрасный день мы шли мимо ювелирного магазина на Эмбой-стрит и вдруг увидели, как ювелир нес коробку. Я вырвал ее у него, и мы бросились бежать. Мы были уже у нашего квартала, когда услышали визг шин. Из автомашины выскочили переодетые полицейские и, бах, бах, принялись палить в нас. Я рванул в заброшенное здание, где мы тусовались. Я знал его как свои пять пальцев. Я знал, как пройти сквозь стены или пробраться на крышу, как нырнуть в пролом и забраться на стропила над потолком. Я так и сделал. Я забрался на самый потолок и стал смотреть сквозь пролом. Я мог видеть всех, кто ходил внизу.

Я увидел, как копы вошли в здание. Они походили там, внизу, с оружием на изготовку, и один из них направился прямо к пролому.

– Твою ж мать, эта е… ная шпана действует мне на нервы. Из-за нее я приперся в эти развалины, – высказался он. – Я убью этих е… ных ублюдков!

Я слышал, как белые копы переговаривались между собой и смеялись. В этом здании копы зае… лись бы подниматься на другой этаж, потому что ступеньки там обрушились. Но они могли выследить, что я прятался на стропилах, и отстрелить мне задницу. Я подумывал о том, не перепрыгнуть ли на соседнюю крышу, потому что это было уже мой дом, но для прыжка там было десять футов[18].

Я выбрался на крышу, и мой приятель, который жил в моем доме, уже ждал меня там на крыше напротив. Я стоял на коленях, чтобы копы меня не увидели, и мой наблюдатель давал мне подробный отчет о происходящем.

– Расслабься, Майк. Они вышли из здания. Но они все еще ищут тебя. Там куча полицейских машин, – сообщил он.

Я ждал на крыше, казалось, целую вечность.

– Они уехали, Майк. Они уехали, – доложил, наконец, мой приятель.

Я спустился, но некоторое время еще подождал внутри. Мои друзья осмотрели весь квартал, чтобы убедиться, что копы нигде не прячутся.

– Подожди еще немного, Майк, – посоветовал мой приятель.

Наконец он сообщил, что я могу выходить. Мне жутко повезло, что я выбрался из этой ситуации. В коробке, которую мы стащили, были дорогие часы, медальоны, браслеты, бриллианты, рубины. Чтобы избавиться от всего этого дерьма, нам потребовалось две недели. Что-то мы продавали в одном месте, оставшиеся драгоценности – в другой части города.

Как это ни смешно, но при всей моей воровской практике впервые меня арестовали за украденную кредитную карту. Мне было десять лет. Ясное дело, я был слишком молод, чтобы иметь кредитную карту, поэтому обычно я находил более взрослого парня и просил его купить это, и вот это, и еще что-либо для себя. А затем мы продавали карту другому парню.

Но однажды мы были в магазинчике на Бельмон-авеню и попытались сами воспользоваться картой. Мы были чисто одеты, но просто не выглядели достаточно взрослыми, чтобы иметь кредитную карту. Мы выбрали одежду и кроссовки, притащили все это к прилавку и дали кассиру карту. Она извинилась за задержку и позвонила. А затем она разрезала карту пополам, и через несколько секунд появились копы, которые арестовали нас.

Меня забрали в полицию. У мамы не было телефона, поэтому за ней заехали и привезли ее в участок. Она стала орать и колотить меня, блин, прямо там. К тому времени, как мне исполнилось двенадцать, привод в полицию стал уже рядовым явлением. После всех этих задержаний я должен был бы пойти под суд, но меня не могли посадить в тюрьму, поскольку я был еще несовершеннолетним.

Я ненавидел, когда моя мать оказывалась в полицейском участке и надирала мне задницу. После этого она напивалась с подружками и рассказывала о том, как она выбивала из меня дерьмо. Когда она набрасывалась на меня, я сворачивался в углу калачиком, пытаясь защитить себя. Это было очень мучительно. До сих пор, оказываясь в какой-нибудь комнате, я прежде всего невольно бросаю взгляд на ее углы, вспоминая те побои, которые я перенес от матери. Она набрасывалась на меня, а я сворачивался калачиком в углу, чтобы защитить себя. Ей ничего не стоило избить меня в продуктовом магазине, на улице, в присутствии моих одноклассников, даже в зале судебного заседания. Полицию это, конечно, не волновало. Однажды копы намеревались составить протокол в отношении меня, но ворвалась мать и так жестоко избила меня, что они не стали этого делать.

Она била меня даже тогда, когда я иногда был прав. Однажды, когда мне было одиннадцать, я играл в кости на углу улицы. Против меня играл парень лет восемнадцати. В тот день мне везло, и мои друзья делали ставки на те номера, которые у меня выпадали. Вначале я проиграл 200 баксов, но затем мой номер выпал шесть раз подряд, и я выиграл у него 600 долларов.

– Бросаем еще раз. Ставлю свои часы, – сказал он.

Я бросил, выпало 4–5 – 6.

– По правилам, конец игры, – сказал я. – Гони часы.

– Вообще-то я не дам тебе ничего, – ответил он и попытался выхватить деньги, которые я выиграл у него. Я укусил его, затем ударил его камнем, и началась потасовка. Мамины подруги увидели свалку и побежали к ней.

– Твой сын дерется со взрослым парнем, – сообщила одна из них.

Моя мать ворвалась на сцену. Остальные взрослые спокойно дожидались исхода потасовки, потому что от него зависел денежный вопрос. Если бы этот парень не заплатил, то все поступили бы так же. Была кульминация драки, когда моя мать, вмешавшись, схватила меня за руки, ударила и швырнула меня на землю.

– Почему ты дерешься с ним? – завопила она. – Что он сделал тебе? – А тому парню она сказала: – Я сожалею, сэр.