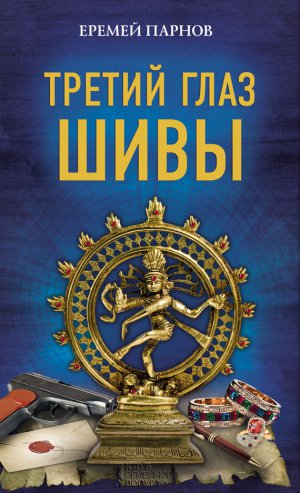

Третий глаз Шивы Парнов Еремей

Еремей Парнов

ТРЕТИЙ ГЛАЗ ШИВЫ

Фантастико-приключенческий роман

СКАМБХА — ОСНОВА МИРА

Глава первая. СТЕКОЛЬЩИК

Мертвое тело он увидел уже после того, как заполз в комнату. Домушник Фрол Зализняк, по кличке Стекольщик, слыл консерватором. Брал он, как правило, дачи и всегда одним и тем же испытанным способом: через окно. Отыскав достойный объект, Стекольщик приступал к дотошному его изучению. Через неделю-другую он уже знал все привычки безмятежных обитателей отмеченного роком дома. Оставалось лишь улучить благоприятный момент, когда дача окажется без присмотра. Стекольщик отличался завидным терпением и никогда не торопил события. Богатейший жизненный опыт подсказывал ему, что рано или поздно подходящая ночь — надо ли говорить, что это было его излюбленное время суток? — неизбежно придет.

В считанные лихорадочные минуты, проведенные под чужой кровлей, флегматичный и обстоятельный Стекольщик преображался. Он становился быстрым и точным, словно хирург, которому предстоит в считанные минуты проделать привычную операцию.

Пока подручный стоял на стреме, или, как говорили в годы постижения юным Фролом тайн ремесла — шухере. Стекольщик любовно обрабатывал заранее намеченное оконце. Он быстро вынимал тяжелое, таинственно поблескивающее в ночи стекло, бережно передавал его подоспевшему на тихий свист корешу и ужом пролезал в комнату. Минут через пять он уже выкидывал из окна барахло. Потом начиналось настоящее дело, которому Стекольщик предавался с истинным упоением. Спрыгнув бесшумно с последним узлом вниз, он тоненькой, до блеска отполированной стамесочкой принимался счищать с пазов старую замазку. Затем разворачивал завернутый в клеенку клейкий, добротно замешанный на олифе колоб и аккуратненько вставлял стекло на старое место. Кто возьмется судить, почему он так поступал? Может быть, потому, что был, повторяем, консерватором и педантом, любил в деле чистоту. Нравилось ему и само стекольное ремесло, в коем он поднаторел до виртуозности и мог бы, если б, конечно, сменил профессию, зашибать большие деньги. Наконец, еще в детстве он прочел в какой-то детективной истории про труп в запертой изнутри комнате, и этот кошмарный случай, поставивший в тупик самого знаменитого сыщика, произвел на Стекольщика неизгладимое впечатление, запечатлелся на всю дальнейшую жизнь. Не надо думать, однако, что Фрол оставлял за собой трупы. Даже под угрозой высшей меры он не пошел бы на «мокрое». Но хорошо выпотрошенную комнату, причем закрытую изнутри, он за собой оставлял.

И вот теперь такой камуфлет! Впервые за всю многолетнюю практику. Что тут будешь делать? Неужели и впрямь мертвец?

Стекольщик чуть не споткнулся о него, когда мягко спружинил на пол с широкого, заставленного цветочными горшками подоконника. Он даже разогнуться не успел. Инстинктивно метнулся назад и боком задел эти проклятые горшки, от которых зачем-то тянулась в дальний конец комнаты, где стоял большой письменный стол, проволока. И когда один цветок угрожающе накренился, время замерло для Стекольщика и сам он замер. Только сердце гулко стучало где-то под горлом, как последний на земле маятник. Цветок — в сумраке он казался отлитым из золота — закачался в неустойчивом равновесии и рухнул на пол. Фаянсовый, в звездном голубоватом лоске горшок разлетелся, как бомба. Стекольщик так и присел, не отрывая вытаращенных глаз от темного тела на ковре. Но ничего не произошло. Тело не шевельнулось. И вообще ничего не случилось в завороженной Вселенной. Лишь подручный в кустах, обеспокоенный шумом, издал вопрошающий свист.

Только тут понял Стекольщик, что человек на полу мертв, что он не проснется от грохота расколовшегося фаянса, не бросится на грабителя, не позовет на помощь. Туго соображал в ту минуту Фрол, медленно. Сердце все колотилось, и страх надрывно уходил из него. Стекольщик локтем отер похолодевший лоб и, не успев успокоиться, взволновался. На этот раз до тошноты и полного изнеможения, так, что даже на корточки присел. «Теперь все, — подумал он, — покойничка на мою шею навесят. Как пить!»

И он зажег фонарик, что делал лишь в самых чрезвычайных случаях. Теперь и был как раз такой чрезвычайный момент. Куда уж больше!

Дрожащий тусклый эллипс переместился от домашних стоптанных туфель из шотландки к белому, как кладбищенский гипс, лицу. Провалы глаз, заострившийся нос, вздернутый подбородок. Редкие длинные волосы словно только что причесаны. Высокий лоб с залысинами безмятежен и страшен. В одежде полный порядок, не видно следов борьбы и никакой крови нет. «Значит, сам перекинулся», — подумал Стекольщик и чуть дух перевел. Уже легче. Но положение оставалось сложным.

«Скажут ведь, что он это… того… от испуга, от одного вида моего проклятого, — вновь затосковал Стекольщик. — Лет пять, а то и все восемь за непредумышленное убийство накинут… И это ко всему, что на мне, ко всей катушечке». Хоть иди сейчас прямо на станцию Жаворонки в милицейскую комнатенку. Дескать, так и так. Ни сном ни духом.

Только глупости все это. Покойник — человек не простой, перед государством заслуженный, тут разбираться не станут. Как коршуны набросятся, разнесут на куски раба божьего Фрола. В два счета «мокрое» пришьют, подведут под высшую меру. Смываться надо, вот что, на дно залечь, в тину зарыться — и ни пузырька.

И тут идея мелькнула у Стекольщика. А что, если… Он шмыгнул носом — потекло от волнения — и вновь направил фонарь на мертвое тело посередке вытертого, в текинских ромбах ковра. Соображать начал Стекольщик. Вроде бы он хорошо все повадки жильцов изучил.

Как же так получилось, что профессор в эту ночь на даче застрял, ежели завсегда по средам в городе на московской квартире ночует, потому как опыт какой-то проводит? И сестрица его, Людмила Викторовна, в Москву уехала! Стекольщик, можно сказать, лично ее на электричку 17.08 проводил. Как же он самого-то хозяина проглядел? Вот ведь незадача какая… Но коли так вышло, все быстрее стал ворочать шариками Фрол, то значит, что внезапная тут кончина случилась. Выходит, что ждут профессора в Москве — время-то всего ничего, двенадцатый час, — да не ведают, что не прибудет. Так, может, и вообще затеряться ему? Не прибыть?

Погасил Фрол фонарик и невесомой тенью прыгнул к окну. Перевесился через подоконник, свистнул тихонько.

— Тебе чо? — вылез из колючего куста крыжовника кореш.

— Плохое дело, Витек, приключилось, — грустно вздохнул Фрол. — Хозяин-то, Аркадий Викторович, мертвый лежит.

— Ох-хо! — выдохнул Витек. — Так ты его…

— Ты что, очумел? — повысил голос Стекольщик. — Чтоб я… — Он даже задохнулся. — Сам он, понял? Уже давно. Задубел весь.

— Что ж теперь будет? — Витек рванул ворот, словно удушье подступило.

— Вот горе-то какое! А? Эх, зачем впутал меня в такое дело, Фрол? Зачем впутал?

— Цыц! — зашипел Стекольщик. — Замажь глотку! Потом причитать будешь. Мотоцикл выводи!

— Ну, так давай вылазь! Чего ждать-то?

— Выводи мотоциклет, говорю! К забору! Потом ко мне — помогать будешь.

— Да чего там помогать, Фрол? Давай сейчас! Гори оно все синим пламенем!

— Ты что, не понял? — Стекольщик замахнулся на стоящего внизу дружка.

— Чтоб сей момент был обратно!

— А, чтоб тебя!.. — Витек с руганью скрылся в черных кустах. Зашелестели неразличимые листочки. Закачались чуть отсветы на них.

Стекольщик, высунувшись из окна, проводил его напряженным взглядом. Пропал кореш, растворился в саду. А ночь ничего себе, светлая. Сально поблескивала в углу забора затянутая ряской лужа. На фоне сиреневой остывающей полосы остро чернела зубчатая кайма леса. Самодовольным рокотом отозвались на крик электрички лягушки.

Стекольщик жадно вдохнул сырой, напоенный полынью и грустным запахом ночных трав воздух. Когда невдалеке послышался треск заводимого мотоцикла, он поплевал на руки и принялся за работу. Осторожно, чтобы еще чего-нибудь не зацепить, обошел разбитый цветок и склонился над телом. Прикинув, как будет способнее, стал на колени и ловко закатал мертвого профессора в ковер. Затем зажег фонарик и осмотрел работу. Остался недоволен. Ноги в клетчатых туфлях торчали наружу. Тогда Стекольщик зашел с другой стороны и раскатал ковер. Опасаясь коснуться руками мертвого тела, он осторожно подвинул его ногой, чтобы пришлось оно по диагонали ковра. От такого маневра откинулась прижатая к груди рука и с неожиданно громким стуком ударилась об пол. Падучей кометой сверкнул японский магнитный браслет на запястье.

Стекольщик толкнул эту руку носком ботинка, но она не сдвинулась с места, тяжелая, напряженная, словно налитая нездешней силой. Фрол почувствовал себя совсем скверно. Борясь с внезапно подступившей тошнотой, он окончательно махнул рукой на конспирацию и вновь передвинул рычажок карманного фонаря. Серебристую рифленую трубку с воспаленным циклопьим глазом на конце рядом с ковром положил. От близости этого налитого светом глаза загорелись волоски на руке, засветились, как радужные ворсинки.

Отвернувшись от гипсового лица, Фрол поддел непокорную руку острым носком ботинка. Японский браслет жалобно звякнул. Стекольщик обернулся. Рука упала на прежнее место.

Но ковер оказался явно короток. Труп был виден с обоих концов. Тонкие алюминиевые волосы и белизна пролысин меж прядями их, скошенные каблуки и стертая резина подошв. В левую подошву намертво вмялась канцелярская кнопка.

Тарахтение мотоцикла за окном усилилось и вдруг смолкло. Стекольщик свистнул. Сразу же послышался ответный сигнал.

Фрол поднатужился и поднял страшную свою скатку. В ноздрях защекотала душная застарелая пыль. Кряхтя от усилий, с тяжело барабанящим сердцем, он еле дотащил ношу до подоконника. Шумно выдохнул сквозь закушенную губу воздух. Отросшая к ночи щетина на лице сделалась мокрой от пота.

— Принимай, — шепнул он подоспевшему Витьку. — Только осторожно. Тяжелый шибко… Никогда бы не подумал, что он такой тяжелый.

— Да ты что, окончательно, что ли, спятил? — злобно зашепелявил внизу Витек. — Нам только барахла отсюда не хватало! Ишь ты, любитель сильных ощущений!

— Бери-бери, — миролюбиво кивнул Стекольщик, разворачивая скатку перпендикулярно подоконнику. — Погрузим в коляску и займемся окошечком.

— Ни в жисть! — Все сильнее распаляясь, Витек потряс кулаками. — И тряпки отсюда не возьму! Накрыться хочешь?

— Делай, что велено… Мне и самому ничего тут не надо, — вздохнул Стекольщик. — Труп надо вывезти, вот что. Понял?

— Какой? — Испуганный Витек от неожиданности втянул голову в плечи. — Зачем ты его трогал?!

— Надо, Витек, так надо. — Стекольщик обреченно закивал. — Если оставим его здесь, обязательно погорим. «Мокрое» на нас навесят. Понял?

— Нет! — закричал Витек. — Нет! Не желаю!

— Да заткнись ты! — опять замахнулся Стекольщик. — Убью! А ну, бери его за ноги! — Он толкнул скатку вперед, и она тяжело перегнулась к земле.

— Бери сей момент! — И уже спокойнее добавил: — Скроем его, к шуту, и дело с концом, не то пропадем ни за грош. Как пить! — Он щелкнул ногтем большого пальца о передние зубы и чиркнул ладонью поперек горла. — Подсоби, Витек.

Дальше все пошло без задержки. Они опустили скатку на землю, ставшую уже сырой и холодной. Потом Стекольщик спрыгнул вниз и помог Витьку оттащить тело к забору, за которым стоял мотоцикл. Ботинки их и штаны внизу сразу стали мокрыми от росы. На них налипли какие-то сухие колючие семена. Руки чесались от крапивы. Острые шипы малины оставили саднящие царапины, отчетливо видимые в беспощадном свете встающей над Западной улицей луны.

— Теперя чо? — отряхивая колени, прошептал Витек.

Был он лет на двадцать моложе тертого калача Фрола, мужика дородного, обстоятельного, и совершенно ошалел от ужаса. Двигался он как во сне, как лунатик, с широко открытыми, но невидящими глазами. Стекольщик же, напротив, почти совершенно оправился и действовал в здравом уме и твердой памяти согласно намеченному, хотя и совершенно безумному в основе своей плану.

От забора он тут же шмыгнул назад к даче. Холодные ветки хлестали его по лицу, тяжело шлепались в траве потревоженные жабы. Ухватившись за подоконник, он хотя и грузно, но ловко подпрыгнул, лег животом и медленно сполз затем на дощатый пустой пол, залитый нудным косторным светом фонарика. Подхватил этот самый чуть не позабытый им фонарик, обвел для верности чахлым лучом по стенам (в память врезалась почему-то диковинная картина, на которой был изображен улыбчивый человек с волосяной шишкой на темени, стоящий на диковинном цветке) и был таков.

Очутившись вновь на улице, он сразу же приступил к любимому делу, за которым и обрел уже совершеннейшее спокойствие. Бережно расстелил старую газетку, развернул клеенку с замазкой, достал из бокового кармана стамесочку. Когда все атрибуты почтеннейшей профессии оконного мастера были подготовлены, Фрол вынул специальную щеточку и старательно обмел подоконник. Столь же кропотливо отнесся он и к удалению из пазов окаменевших остатков замазки. Ни крошки наземь не уронил, все до сориночки смел в полиэтиленовый мешочек. И только после бессмысленной этой уборки он затворил пустую раму, защелкнул шпингалет и приступил к главному действу: вмазке стекла. Что там ни говори, а мастер он был выдающийся. Пяти минут не прошло, как на месте черного провала заблестело зеркало, в котором с небольшим искажением отразилась набравшая полную силу луна.

Оторвав от газеты клок, Фрол смял его в комок и, поплевав для порядка, принялся натирать стекло. Вскоре оно засверкало, как новое. Четче обозначилась в нем и зубчатая кайма бора, серебрящаяся в холодном лунном огне.

Стекольщик собрал инструмент и специально припасенной на такой случай кошкой-мотыжкой взрыхлил землю под ногами: чтоб и следа не оставалось. Пусть пребывает запертый изнутри дом (Фрол, уходя, даже крючок накинул) в нетронутом виде. О том, что он, Стекольщик, вынес из дачи завернутое в ковер мертвое тело, думать не хотелось. Так уж получилось! Ничего теперь не поделаешь.

Очутившись в заглушенном крапивой малиннике, Фрол заставил Витька перемахнуть через заборчик и передал ему их опаснейшую — будь она неладна!

— добычу. Потом перелез сам, и они вдвоем упрятали ковер в коляску, застегнули на черной клеенке ее все пуговицы.

Витек втихомолку вынул из сумки с инструментами аптечную склянку с каким-то порошком и щедро посыпал на примятую травку. Он уже больше ни о чем не спрашивал, только дрожал, как после ночного купанья в холодном пруду.

— Заводи! — скомандовал Стекольщик. Надев пластмассовый шлем, усевшись на скрипучее седло, он нежно обнял дружка за талию.

— Куда? — еле выдохнул тот.

— На шоссе давай и жми до самой Окружной.

— В Москву?! Да ты…

— До Окружной, я сказал! — оборвал его Стекольщик. — А там видно будет.

Витек завел мотоцикл не сразу. Несколько раз промахивался, бил ногой мимо педали. Наконец мотор затрещал, и Витек, резко прибавив газ, рванул с места.

— Не торопись! — властно поостерег его Стекольщик. — Ехай, как надо. Все правила соблюдай. Если гаишник привяжется — нам смерть. Понял? Рублем не отделаешься, так и знай… Да фару, фару включи. Авось проскочим.

Они миновали Западную улицу и по бревенчатому мостику над кюветом свернули на просеку, которая прямиком выходила на асфальтированную дорогу. Поскрипывал шлак под колесами. Вспыхивали под фарой редкие дорожные указатели. Высоко в небе мигал красный огонек самолета. Какая-то ночная птица ухала одиноко. Было тихо на земле, тихо и хорошо.

Стал оживать и Витек.

— Закурить бы сейчас! — мечтательно сказал он, повернув очкастое, как у пилота, лицо к Стекольщику.

— Потом, — бросил Фрол и вдруг хлопнул кореша по спине: — Вертай к станции.

— Это еще зачем?!

— Вертай-вертай, тебе говорят… Надо.

Витек медленно развернулся, и они поехали в сторону Жаворонков, туда, где над лесом еле видимой воспаленной жилкой еще теплился отблеск отлетевшего дня. Под колесами стремительного товарняка стучали и звякали рельсы.

— Теперь стой, — сказал Стекольщик, когда они подъехали к резко белевшему во тьме каменному домику продовольственного магазина. — Притихни туточки. Я мигом.

Он соскочил с седла и, таясь в непроглядной тени, прокрался к пивному ларьку, а оттуда уже к уборной, так же отчетливо белевшей в ночи. Постояв с минуту за загородкой, Фрол вдруг затянул песню:

- Ой, цветет калина

- В поле у ручья…

Так с песней на устах он и вышел наружу. Воровато огляделся и затрусил к станции.

На платформе дожидались поздней электрички три-четыре подгулявших дачника. С утонувших в тени сирени скамеек долетал ленивый перебор гитары, нарочито заливистый девичий смех.

Стекольщик, не глядя по сторонам, топал к кассе. Шлем на его голове сверкал, как ночной горшок.

— Который час, дядя? — окликнул его женский голос.

Стекольщик даже подскочил от неожиданности, но не сумел сразу остановиться и сделал с разгону несколько лишних шагов. Совладав с собой, он обернулся к лавочке, на которой сидели девица в светлой блузке и лениво попыхивающий сигареткой милиционер.

— А ты у своего кавалера спроси, — внутренне весь сжавшись, нахально осклабился Стекольщик. — Чай, у него будильник имеется.

Милиционер, словно не о нем шла речь, даже ухом не повел. Только огонек его сигареты разгорался и медленно тускнел в душной и благоуханной сиреневой нише.

— У них-то есть, — девица кокетливо повела плечиком, — только они скрытничают. — И вдруг, вся подавшись к Фролу, пробасила: — Говорят, что двенадцать, а уже небось час! Так, дядя?

— Некогда мне тут с вами! — махнул рукой Стекольщик и заспешил под навес, где рядом с жестяной доской расписания была касса.

Постучав в окошечко, он приобрел билет до Москвы и, сторонясь освещенных фонарями кругов, бочком-бочком скользнул в тень. Улучив удобный момент, спрыгнул вниз и, пригнувшись, пошел под платформой обратно. Отойдя от опасной скамейки достаточно далеко, вылез на волю и подался в сторону, в кромешную тьму облетающих прилипчатым надоедливым пухом тополей. Руководствуясь больше обонянием, чем зрением, он отыскал обратный путь и вскоре был уже за магазином, где возле склада из ящиков сидел, намертво вцепившись в резиновые ручки мотоцикла, кореш.

— Где ты был? — Витек поминутно облизывал пересохшие губы.

— Билет покупал. — Стекольщик уже елозил, устраиваясь на заднем сиденье.

— А разве ты… Разве ты не со мной? — Витек был явно не способен к трезвой оценке сложившейся ситуации. — Я что, один с ним? — Он покосился на коляску. — Или ты сам…

— Вот заладил — «я», «ты»… Поехали!

Витек покорно вырулил на дорогу. Лишь потом, когда они выехали на шоссе и понеслись к Окружной, он осмелился вновь спросить:

— Зачем же тебе билет нужен?

— Мне не нужен, — последовал ответ. — Ему нужен. — И Стекольщик похлопал по коляске.

Глава вторая. ПРОИСШЕСТВИЕ

В четверг к концу рабочего дня старший инспектор МУРа Владимир Константинович Люсин подумал о предстоящем уикэнде. Суматошная, изнурительная неделя явно близилась к концу. Если не будет никаких авралов

— так и не расставшись в душе с траловым флотом, Люсин предпочитал морскую терминологию, — надо выбираться на природу. Генрих Медведев вот уже который раз зазывает его к себе в Малино. Не худо бы, конечно, и с Юрочкой повидаться. Но он, как это у них, писателей, говорят, весь сидит в романе, и лучше его не трогать. Пусть себе сидит. Значит, решено, подаемся в Малино. Тем более, что и Володя Шалаев там ожидается. Расскажет, что нового в мире.

С внезапной обостренной четкостью представил себе Люсин белый, несущийся по течению пар над утренним озером, глинистую пустошь, поросшую желтой сурепкой, и костерок под закопченной кастрюлей, в которой булькают в коловращении пены, лаврового листа и черных горошин перца жирные и сладкие бычки. Знаменитые малинские пресноводные бычки! Впрочем, с костерком, видимо, ничего не получится. Лето стоит знойное, сухое. Того и гляди, опять загорятся болота и едкая торфяная мгла окутает город. И так дышать нечем. Асфальт под ногами ползет. Но бычки и на электроплитке хороши. Генрих небось уже бидончик пивка припас и студит в погребе, его жена Лиля пирожков напечет с зеленым луком и яйцом. Благодать! Не забыть бы опарышей прикупить на Птичьем рынке, а то уж больно неохота копаться в огороде. Ради одного бледного и немощного дождевого червя целую траншею рыть приходится…

Свет в люсинском кабинетике померк и сделался красноватым. Крестообразная тень оконного переплета съехала с голой стены и, скользнув по пыльному стеклу шкафа, с папками и справочниками в сумрачной глубине, улеглась на стальной дверце сейфа. В оранжевом подрагивающем квадрате четко вырисовывались черные оспины облупившейся краски.

Люсин даже зевнул от томления и тоски. Хлопотная была неделька, ничего не скажешь, сплошная, можно сказать, нервотрепка. Но если вдуматься как следует, то все зря.

Обычная учрежденческая текучка, с ее потаенными течениями, привязанностями и антипатиями. А для души — ничего…

Люсин глянул на часы, которые, по давней штурманской привычке, носил на тыльной стороне запястья, и вновь принялся за очередную отчетность. Внутренним усилием отогнал возникшую нежданно заботу о резиновой лодке «Сирена», которую давно пора оснастить хоть каким-нибудь якорем, и попытался сосредоточиться на цифрах. Неожиданно это ему удалось, и он понял, что закончит сегодня никому не нужную и, наверное, поэтому так надоевшую ему документацию. Но зазвонил телефон, и бумага осталась незаконченной.

Люсин не сразу сообразил, какой из трех аппаратов звонит. В который раз подумал о том, что не худо бы придать этим разноцветным убийцам рабочего времени индивидуальные голоса, и взял зеленую трубку внутреннего телефона.

— Люсин слушает! — Прижав трубку плечом, он пытался еще что-то дописать, но знакомый голос начальства тут же заставил его отбросить ручку.

— Зайди ко мне, Владимир Константинович, дело есть, и, кажется, как раз по твоей части.

— Сейчас буду, товарищ генерал. — Люсин приподнялся и, опуская трубку на рычаг, другой рукой одернул сзади пиджак.

«Интересно, какое дело будет как раз не по моей части!» — подумал он и неприязненно покосился на жидкую стопку исписанных листов.

Спустившись этажом ниже, он прошел до самого конца длинного коридора и, свернув налево, толкнул обитую черной искусственной кожей дверь. Секретарша Лида меняла на своей «Эрике» ленту.

— Отстаем, Лидона, от передового опыта! — подмигнул ей Люсин. — Разве вы не знаете, что Скотленд-Ярд еще в прошлом веке перешел на двухцветную ленту?

— Жалкий импровизатор! — не повернув головы, отозвалась девушка.

— Импровизатор чего? — мгновенно отреагировал Люсин.

— Унылых шуток.

— Не забывайтесь! — Люсин нахмурился и угрожающе понизил голос: — Рядовой член клуба аквалангистов должен с почтением выслушивать советы своего председателя. — И вкрадчиво добавил: — Вы, если не ошибаюсь, стремились выехать в палаточный лагерь на сказочном мысе Пицунда да еще в бархатном месяце августе?

— Это уже шантаж.

Дверь кабинета приоткрылась, и оттуда высунулся генерал.

— И как вам обоим не надоест? Заходите, Люсин.

— Одну минуту, Григорий Степанович! — заторопился Люсин. — В назидание потомству… Шерлока Холмса, конечно, знаете, Лидочка?

— Ну! — Девушка поставила наконец катушку с лентой на место и повернулась к Люсину.

— Тогда советую перечитать рассказ «Пестрая лента». Пополните сведения по части многоцветных лент к пишмашинкам.

— Брэк! — сказал генерал, втаскивая Люсина к себе в кабинет. — Дело вот какое… — Генерал прошел к себе за стол и грузно опустился в кресло с подушечкой на сиденье.

— Слушаю! — Люсин сделал внимательное лицо и скромно устроился в самом конце зеленого стола заседаний.

— Садись ближе, — сказал генерал, роясь в ворохе бумаг.

Люсин вместе со стулом переместился к самому селектору. По привычке проверил зрение на огромном, во всю стену, электрифицированном плане Москвы. Различались даже самые мелкие буквы. Значит, норма.

— Итак? — выжидательно напомнил он о себе.

— Да, Владимир Константинович… — Генерал отыскал нужную бумажку и снял очки. Лицо его сразу же утратило черты суровой озабоченности. Без очков в массивной, под черепаху оправе генерал казался человеком наивным и недалеким. — Есть такой доктор химических наук, — он приблизил к себе листок с записью, — Ковский Аркадий Викторович. Не слыхали?

— Никак нет, товарищ генерал, не слыхал.

— Между тем гражданин Ковский, согласно заявлению Ковской Людмилы Викторовны, является выдающимся специалистом в области химии синтетических кристаллов… Так вот, Люсин, этот самый Ковский исчез.

— При загадочных обстоятельствах? — тонко улыбнулся Люсин.

— При загадочных обстоятельствах, — не принимая шутки, сказал генерал, глянув на бумажку. — Надо помочь.

— Мужчину, который исчезает от жены при загадочных обстоятельствах, далеко не всегда следует разыскивать, Григорий Степанович.

— Не понял.

— Точнее, его не следует разыскивать с милицией, потому как он может отыскаться у другой дамы, что чревато большими осложнениями для всех заинтересованных сторон.

— Хорошо излагаешь. — Генерал откинулся в кресле и покачал головой. — Чувствуется, что закончил наконец заочный юрфак.

— Не понял, — дерзко передразнил Люсин.

— У вас балаганное настроение сегодня, майор, — холодно одернул его генерал.

«Старик не в духе, раз по званию величает», — спохватился Люсин и, мгновенно перестроившись, принял подчеркнуто подтянутый молодцеватый вид.

— Виноват, товарищ генерал, обмолвился, — сказал он, вынимая руки из карманов.

— Из заявления гражданки Ковской, сестры пропавшего, — на слове «сестры» генерал сделал явственное ударение, — следует, что доктор химических наук Ковский А. В. исчез у себя на даче в Жаворонках вчера вечером… Вот вам ее телефон, созвонитесь, пожалуйста, и договоритесь о встрече.

— Ну, раз сестра, то, конечно, дело другое. — Люсин резко встал и подошел к окну.

Он с удивлением, как бы со стороны, следил за тем, как его заносит. Раздражение, которое медленно накапливалось в нем всю эту чертову неделю, сколько он ни сдерживался, ни маскировал под плоские, надо сознаться, шутки, вырвалось наружу. И где? В кабинете у начальства!.. Даже в перепалках с коллегами он и то сумел его скрыть. И вот пожалуйста.

И тут же, как нарочно, припомнился позавчерашний разговор, когда генерал распек его за неправильно составленную докладную, и недописанная отчетность — тоже приказ старика — вспомнилась и, разумеется, телефонный звонок, оторвавший его от этого документа.

— Когда пропал этот Ковский? — спросил он, не оборачиваясь.

— Она полагает, вчера ночью.

— Так-так, — сказал Люсин, подергав зачем-то шпингалет (он был целиком закрашен и поэтому не двигался). — Значит, вчера ночью. Только-то? Эта дама полагает, очевидно, что ее братец не должен сметь отлучаться по ночам… Почему мы должны так вот сразу лезть в это дело, товарищ генерал?

— Резко повернувшись, он прислонился спиной к подоконнику и крепко вцепился в него руками, словно борясь с соблазном вернуться на свое место и сесть. — А что, если гражданин Ковский соизволит нынче переночевать дома?

Генерал медленно надел очки и стал внимательно разглядывать Люсина, как будто видел его впервые.

— В словах ваших есть известный резон, но почему так агрессивно? Ох, надоел же ты мне, Константиныч! — сказал он с сердцем и даже рукой махнул раздраженно. — Глаза бы мои на тебя не глядели!.. Ну, да ничего не поделаешь, сам виноват, сам. Распустил вас. — И закричал: — А ну сядь!

Люсин в мгновение ока очутился на стуле.

Слушаю вас, Григорий Степанович, — сказал он и нервно усмехнулся.

— Ну и деятель! Ну и штукарь! — не то с осуждением, не то с восхищением покачал головой генерал и как ни в чем не бывало сухо пояснил:

— Ковский исчез из запертого изнутри дома. Дверь его кабинета была закрыта на крючок, запоры на окнах замкнуты.

— Следы борьбы? — машинально отреагировал Люсин.

— Наличествуют.

— Вещи похищены?

— Только старый ковер.

— Примечательные особенности?

— Съезди и посмотри, — назидательно и вместе с тем удовлетворенно отчеканил генерал, перебрасывая через стол бумажку с адресом и номером телефона.

— Будет сделано, Григорий Степанович! — Люсин встал и почтительно наклонил голову.

— Ты мой ученик, Володя, — генерал снял очки и, морщась, потер розоватые вмятины на переносице, — ты способный парень и далеко пойдешь, поэтому я не жалею, что взял тебя из Мурманска сюда, в МУР. Но это не мешает мне с горечью сознавать, что ты распустился. Штукарем ты всегда был, и я смотрел на это сквозь пальцы. Но вот как я проморгал, что ты докатился до хамства и равнодушия, ума не приложу.

Люсин покраснел, как мальчишка, взъерошил волосы на макушке и попытался что-то сказать, возразить генералу, но тот остановил его нетерпеливым движением руки.

— Я бы понял тебя, будь тебе двадцать пять, — сказал генерал. — Но тебе уже, слава богу, под сорок. Остепениться пора. Службу исправно нести надо, а не играть в нее. И если она не вдохновляет тебя, уходи… Ей-богу, не пожалею, хотя более талантливого сыщика у меня не было и, верно, уже не будет…

— Ну чего ты, Григорий Степанович… — растерянно промямлил Люсин. — Чего ты, в самом деле! Мы же свои люди…

— Вот именно поэтому! Ты, может, и вправду не понимаешь ничего, а мне обидно… Выполняй приказание!

— Да, — кивнул Люсин. — Конечно, Григорий Степанович. Только зря ты… Неделя, понимаешь, дурацкая, да еще эта духота…

— Хорошо, выполняй… А духота, она, братец ты мой, для всех духота.

Люсин неловко улыбнулся и вышел из кабинета.

Ах, как скверно все получилось! И, главное, не из-за чего! Шторм в стакане воды. Сам неведомо отчего распсиховался и старика взвинтил.

В прескверном настроении возвратился Люсин в свою комнату. Окно выходило в затененный внутренний двор, и потому в кабинете было сумеречно. Лишь откуда-то сбоку падал косой обессиленный луч, в котором сонно танцевали пылинки. Жестко посверкивала инвентарная жестянка на ножке стола. Хмурой свинцовой синью отливала ручка сейфа.

Люсин выдвинул ящик и нашарил среди незачиненных карандашей, скрепок, резинок и кнопок тонкий длинный мундштук из слоновой кости, предназначенный для курения не то опиума, не то гашиша. Люсин купил его на толчке в Занзибаре, находясь в первом в своей жизни загранплавании. С той поры прошло почти двадцать лет… Но изящный, любовно прокуренный мундштучок был все так же мил ему и дорог.

Уставясь невидящими глазами на бумажку с адресом Ковских, Люсин посасывал свой мундштучок, вдыхал хранимую им застарелую сладкую горечь, кольцами выталкивал изо рта воображаемый дым. Вот так же с пустым мундштуком в зубах сидел он в рубке полярного танкера, где курить, как известно, самоубийственно, и переживал крупный разговор с кепом. Пятнадцать лет! Удивительное ощущение прожитого. Как будто вчера это было, как будто давным-давно, но не с ним и не в этой жизни и вообще — никогда… Позвонил в научно-технический отдел. Продиктовал адрес.

Смертельно не хотелось ехать на улицу Семашко к этой Ковской Людмиле Викторовне. Мерещилась вздорная пожилая дама, ее высосанные из пальца тайны и ужасы, которые на поверку окажутся пшиком. Убрал со стола недописанную отчетность и придвинул к себе красный городской аппарат. Стараясь быть до предела экономным в словах, пригласил ее приехать сюда, на Петровку. Напомнил, что для получения пропуска необходим паспорт. Все равно, подумал он, придется осмотреть дачу, так, по крайней мере, избегнем квартиры в желтом четырехэтажном доме, где елочки (так значилось в записке) на улице Семашко.

И через полчаса высокая, сухая, как виноградная лоза, женщина уже рыдала в его кабинете, откинувшись на спинку стула и прижимая к переносице мокрый платочек с затейливо вышитой монограммой.

Люсин налил ей полстакана газировки из оплетенного стальной сеткой сифона, предложил накапать валокордина.

— Да, — сказала женщина, — двадцать капель, пожалуйста.

Он полез в нижний ящик стола и достал зеленую коробочку с каплями, которые с недавних пор стал употреблять от случая к случаю, когда начинал барахлить мотор. Но Людмила Викторовна, едва глянув из-под платка на коричневую бутылочку с капельницей, зарыдала еще горше. Люсин долго не мог понять, в чем дело, и даже по рассеянности выпил лекарство сам, хотя чувствовал себя вполне сносно.

— Это же корвалол! — трагически прошептала она, когда обрела наконец способность к связной, не прерываемой рыданиями речи. — Кор-ва-лол!

— Ну и что? — недоумевал Люсин, вертя перед глазами бутылочку.

— Это же наше, наше средство! — Она раздраженно замахала рукой. — Его теперь всюду продают взамен валокордина, который больше не импортируется.

— Вот как? — удивился Люсин. — А я и не заметил.

— Бог мой! — Длинным костлявым пальцем она ткнула в потолок. — Громадная разница!

— Значит, не будете? — огорчился Люсин, пряча пузырек в коробочку.

— Это? — Она брезгливо поморщилась. — Никогда в жизни. Мне достают валокордин в кремлевской аптеке.

— Видимо, ваш брат — доктор химических наук? — Люсин участливо понизил голос, деликатно призывая посетительницу начать разговор.

— Аркаша? — Она отняла платочек от глаз и с неподдельным удивлением взглянула на следователя: — Чтоб он когда-нибудь хоть что-нибудь достал? Аркашенька, чтоб вы знали, самый непрактичный человек на свете.

Она всхлипнула, и Люсин, дабы предотвратить новый приступ слез, торопливо заговорил о какой-то совершеннейшей чепухе:

— Кто же вам достает столь прекрасное средство? — Он поморщился, так как не любил и не умел лгать, но его уже понесло: — А я так мучаюсь этим… — он скосил глаза, чтобы прочесть надпись на коробочке, — корвалолом, тогда как на меня так хорошо действует именно валокордин! Вот бы добыть бутылку!

«Фу, черт, — огорчился Люсин, — как нехорошо получилось! „Бутылку“! Можно подумать, что разговор не о лекарстве идет, а о ямайском роме».

Но на даму его отчаянная импровизация, как ни странно, произвела совершенно успокоительное действие.

— Вам я достану. — Она щедро развела руки, словно готовилась принять в объятия благодарного собеседника. — Сегодня же попрошу Веру Фабиановну.

— Веру Фабиановну? — Люсин внутренне насторожился, мгновенно припомнив хозяйку ларца, принадлежавшего некогда Марии Медичи. — Неужели ту самую? Господи, до чего тесен твой мир! Вы случайно не гражданку Чарскую имеете в виду? — Люсин почувствовал, что у него пересохло во рту.

— Как! — удивилась Ковская. — Вы знакомы с Верой Фабиановной?

— Имел честь. — Люсин церемонно наклонил голову. — Очаровательная женщина… Вот только не знал о ее высоких связях по медицинской части.

— Что вы! — убежденным тоном произнесла Ковская. — Вера Фабиановна все может. Все!

— Совершенно с вами согласен, — чистосердечно улыбнулся Люсин.

— Для вас, — она проникновенно заглянула ему в глаза, — мы достанем валокордин и даже циклодин, который еще только входит у нас в моду. Но ради всего святого, — сложив руки крестом, она обняла свои острые плечи, — отыщите Аркадия Викторовича!

— Всенепременно! — с жаром откликнулся Люсин.

Он уже знал, он уже предчувствовал, что начинается новая, чертовски трудная и интересная жизнь. Было ли то наваждением, проистекавшим от одного лишь упоминания старухи Чарской, или флюиды исходили от его собеседницы, нервной, экзальтированной, но, очевидно, весьма недалекой женщины? Этого он не знал и не задумывался над этим. Непроизвольно, вдохновенно он уже настраивался на ее волну, на ее мир, которого он еще не видел, но который уже был интуитивно понятен и близок ему.

Он вышел из-за стола и, подойдя к ней сзади, осторожно коснулся обтянутых тонкой сухой кожей пальцев, лежащих на острых ее плечах.

— Мы непременно найдем нашего Аркадия Викторовича, — проникновенно, с неподдельной убежденностью и теплотой пообещал он.

И обещание это вместе с участливым, дружелюбным прикосновением вызвали в женщине гипнотические перемены.

Она подняла на него молящие, переполненные слезами глаза и вдруг улыбнулась.

— Я вам верю! — Она храбро проглотила подступившую к горлу горечь и насухо вытерла веки. Потом раскрыла сумочку, нашла пудреницу и привела себя в порядок. Даже губы подкрасила сиреневой помадой, в тон лиловатому отливу волос. — Как вы думаете, он еще жив? — чужим, непослушным голосом спросила она и защелкнула никелированный замок сумки.

Люсин хотел улыбнуться ей, успокоить снисходительным жестом и, укоризненно покачав головой, сказать: «Ну что за вопрос такой нелепый? Конечно, жив! Как же иначе?» Но ничего не получилось. Он опустил руки и молча стоял над ней, не подвластный первоначальному движению души. Было ли то интуицией, непостоянной и капризной, в которую сам он то верил, то нет? Или же предчувствием внезапным, которое вдруг тоскливо и ненавязчиво вкралось к нему в мозг, сжало едва ощутимо сердце? Люсин ничего не знал. Совершенно ничего! Разрозненные слова «запертый на крючок кабинет», «следы борьбы» и «похищен только старый ковер» не могли сложиться в законченную картину. Даже наметки еще не было никакой, потому что женщина не успела ничего ему рассказать. Но утешить ее он не мог. И не потому, что не хотел обмануть. В таких случаях обмануть легко, в таких случаях обманывать можно. Да если бы Люсин наверняка знал, что нету в живых ее брата Аркадия Викторовича, то и тогда он, возможно, нашел бы подходящие случаю слова утешения. Но он ничего не знал, а успокоительных слов, тем не менее, не находилось. Нечто большее, чем знание, пришло в ту минуту к нему. Вот только не помнил он, как зовется эта смутная тоскливая тяжесть: предчувствием, интуицией или еще как? Оттого и слов нужных не находил, что не мог сосредоточиться. Вглядывался в сумеречное зеркало, вдумывался, искал причину странного своего состояния. На миг подумалось, что прав, конечно же, Юрка, и это солнце повелевает всем человеческим естеством. Что-то там изменилось внезапно в расплавленных недрах, какие-то корпускулы и лучи ворвались в атмосферу, взбаламутили кровь, и вот пожалуйста, налицо престранное состояние, когда человек теряет всякую власть над собой.