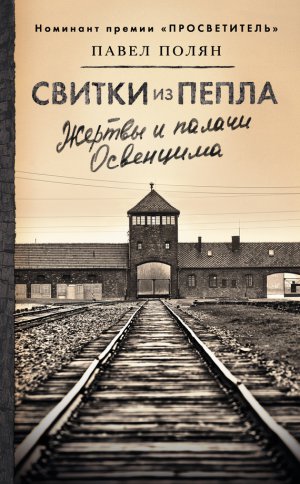

Свитки из пепла Полян Павел

46 Как заметил еще Х. Волнерман в своем предисловии к изданию 1977 г., таким образом Градовский зашифровал свои имя и фамилию. Согласно традиции, каждая буква еврейского алфавита имеет свое числовое значение, поэтому распространен способ записи чисел буквами (он до сих пор используется при обозначении дат по религиозному календарю, при нумерации страниц религиозных книг и в эпитафиях). Кроме того, распространена техника подсчета числового значения того или иного слова (гематрия). Градовский выписывает подряд гематрию своих имени и фамилии: числовые значения всех букв, их составляющих. Две цифры 6, написанные через запятую, обозначают диграф, состоящий из двух букв «вов» (числовое значение этой буквы – 6) и читающийся как [в].

47 Еврейские капо.

48 Не идентифицирован.

49 Й. Шварцхубер (см. выше).

50 Главы (совр. иврит – праким). 51 Мишна – произведение раввинистической литературы, самая ранняя часть Талмуда (окончательное составление Мишны приписывается рабби Йеѓуде ѓа-Наси, традиционно датируется 220 г. н. э.). 52 Подборки священных текстов, которые читаются во время молитвы каждый день недели. 53 Шулхн-Орэх (совр. иврит – Шульхан Арух) – свод еврейских законов, составленный в XVI в. рабби Йосефом Каро. 54 Имеется в виду традиционный еврейский траурный обряд шиве (см. выше).

55 Цифры Градовским округлены: селекции 24 февраля 1944 г. и последующей ликвидации в Майданеке было подвергнуто не 250, а 200 человек (см. в главе «Чернорабочие смерти»).

56 Parszywy idie (польск.). В оригинале фраза записана еврейскими буквами.

57 Тфилн (совр. иврит – тфилн) и талес (совр. иврит – талт) – еврейские молитвенные принадлежности. Талес – большое покрывало, которым мужчины укрываются во время молитвы (белое с синими или черными полосами), тфилн – две коробочки, в которых находятся небольшие фрагменты свитка Торы, с ремешками; во время молитвы они повязываются на лоб и на левую руку.

58 Имеется в виду О. Молль.

59 Мньен (совр. иврит – миньян) – собрание десяти взрослых мужчин, которое необходимо для чтения многих молитв. Ежедневная трехразовая молитва является индивидуальной и миньена не требует.

60 То есть при встрече субботы.

61 Иеремия, 30:16: «И опустошители твои будут опустошены» (синодальный перевод). Эта цитата включена в гимн «Лехо дойди» – пиют (произведение литургической поэзии), традиционно исполняемый при встрече субботы.

62 «Шолом алейхем» – часть субботней литургии, средневековый пиют, который традиционно поется при встрече субботы.

<Письмо из ада>

Я написал это, находясь в зондеркоммандо. Я прибыл из Колбасинского лагеря, около Гродно.

Я хотел оставить это, как и многие другие записки, на память для будущего мирного мира, чтобы он знал, что здесь происходило. Я закопал это в яму с пеплом, как в самое надежное место, где, наверное, будут вести раскопки, чтобы найти следы миллионов погибших. Но в последнее время они начали заметать следы – и где только был нагроможден пепел, они распорядились, чтобы его мелко размололи, вывезли к Висле и пустили по течению.

Много ям мы выкопали. И теперь две такие открытые ямы находятся на территории крематориев II–III.

Несколько ям еще полны пеплом. Они это забыли или сами затаили перед высшим начальством, так как распоряжение было – все следы замести как можно скорее, и, не выполнив приказа, они это скрыли.

Таким образом, есть еще две большие ямы пепла у крематориев II–III. А много пепла сотен тысяч евреев, русских, поляков засыпано и запахано на территории крематориев.

В крематориях IV–V тоже есть немного пепла. Там его сразу мололи и вывозили к Висле, потому что площадь была занята «местами для сжигания»1. Эта записная книжка, как и другие, лежала в ямах и напиталась кровью иногда не полностью сгоревших костей и кусков мяса2. Запах можно сразу узнать.

Дорогой находчик, ищите везде! На каждом клочке площади. Там лежат десятки моих и других документов, которые прольют свет на все, что здесь происходило и случилось.

Также зубов здесь много закопано. Это мы, рабочие команды, нарочно рассыпали, сколько только можно было по площади, чтобы мир нашел живые следы миллионов убитых. Сами мы не надеемся дожить до момента свободы. Несмотря на хорошие известия, которые прорываются к нам, мы видим, что мир дает варварам возможность широкой рукой уничтожать и вырывать с корнем остатки еврейского народа. Складывается впечатление, что союзные государства, победители мира, косвенно довольны нашей страшной участью3. Перед нашими глазами погибают теперь десятки тысяч евреев из Чехии и Словакии. Евреи эти, наверное, могли бы дождаться свободы. Где только приближается опасность для варваров, что они должны будут уйти, там они забирают остатки еще оставшихся и привозят их в Биркенау-Аушвиц или Штутгоф4 около Данцига – по сведениям от людей, которые также оттуда прибывают к нам.

Мы, зондеркоммадо, уже давно хотели покончить с нашей страшной работой, к которой нас принудили под страхом смерти. Мы хотели сделать большое дело. Но люди из лагеря, часть евреев, русских и поляков, всеми силами сдерживали нас и принудили отложить срок восстания. День близок – может быть сегодня или завтра.

Я пишу эти строки в момент величайшей опасности и возбуждения. Пусть будущее вынесет нам приговор на основании моих записок, и пусть мир увидит в них хотя бы каплю того страшного трагического света смерти, в котором мы жили.

Биркенау-Аушвиц

6 сентября 1944 года

Залман Градовский

Перевод Меера Карпа Примечания Павла Поляна

1 Имеются в виду костровища около бункера-газовни № 2.

2 По-видимому, Градовский выкопал и 6 сентября 1944 г. заново захоронил свою записную книжку, добавив к ней это письмо.

3 Эта фраза опущена в польской первопубликации.

4 Ныне Штутово в Польше, недалеко от Гданьска (б. Данцига). Открыт 2 сентября 1939 г. как лагерь для гражданских интернированных лиц, с 8 января 1942 г. – концентрационный лагерь. Через него прошло около 115 тысяч заключенных, из них 65 тысяч погибли.

Лейб Лангфус

Раввин в аду

То, что в годы немецкой оккупации Польши называлось регирунгсбецирком (административным округом) Цихенау, было до этого частью исторической польской Мазовии и северной частью Варшавского воеводства (до 1920 года – частью Царства Польского, то есть России). 8 октября 1939 года декретом Гитлера округ Цихенау был официально присоединен к Восточной Пруссии1, а позднее в нацистском обиходе его даже стали называть Юго-Восточной Пруссией.

Когда 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу, эта территория была завоевана с севера – из Восточной Пруссии – и буквально за несколько дней. Вслед за вермахтом пришли и СС и СД, в частности, айнзатцгруппа V под руководством Эрнста Дамцога. Существенно, что эсдэшники носили практически такую же форму, что и вермахт (все отличие – в нашивке на рукаве), отчего многие воспринимали их усилия как заслуги регулярной армии. Та, впрочем, вела себя не настолько лучше, чтобы так уж и настаивать на этом различении.

Географически аннексия Цихенау (по-польски Цеханув) как бы оправдывалась непосредственным примыканием к Пруссии, но демоэтнически это была никак не немецкая земля: из почти миллиона жителей округа немцев было не более 1 %! – всего 11 тысяч, тогда как поляков – 900 тысяч. Но пожелание радикально изменить это соотношение и было гитлеровским лейтмотивом.

Недостающие 80 тысяч жителей – это евреи, впервые появившиеся в этих местах еще в первой половине XIII века2. Жили они почти сплошь во всех 32 городах и городках округа, традиционно занимаясь торговлей и ремеслом. Доставалось им и перед войной – от местных националистов-поляков, призывавших, по немецкому образцу, к бойкоту еврейских товаров, но большинство поляков этого совершенно не поддерживали: одним словом – «антисемитизм в норме», индивидуальный и бытовой.

В сентябре 1939 года на штыках вермахта и СС сюда пожаловал уже совсем другой антисемитизм – немецкий: систематический и государственный. Во многих северомазовецких городах были сожжены синагоги и еврейские библиотеки (в частности и в Млаве). И уже 4 сентября пролилась первая еврейская кровь: в Пултуске – городке к югу от Цеханува – евреев буквально загоняли в Нарев, заставляя переплывать реку и стреляя по плывущим. К 22 сентября Пултуск полностью избавился от евреев.

Не дремали и энтузиасты из местных немцев – их специализацией был «креативный» садизм: так, в Нови-Дворе они потребовали от евреев самим сжечь свитки торы и при этом еще петь и танцевать. Натолкнувшись на отказ, они расстреляли непокорных.

До 21 сентября все это было до известной степени самодеятельностью, впрочем, разрешенной и поощряемой. Но в этот день в РСХА состоялось совещание по «еврейскому вопросу» на Востоке, после которого Гейдрих издал инструкцию, регулирующую «еврейскую миграционную политику» в Польше и разослал ее всем айнзатцгруппам3. Собственно говоря, это больше чем текущий циркуляр – это долговременная программа: пока еще не уничтожения евреев (это конечная и неназванная цель!), но целенаправленной к этому подготовки.

Этапами этого пути в Берлине виделись: 1) на всей подконтрольной Рейху территории – концентрация евреев из сельской местности в городах, по возможности в крупных; 2) в немецких областях на востоке, как в старых, так и в аннексированных, – депортация евреев за их пределы или, по крайней мере, концентрация их в нескольких больших городах; 3) в ненемецких областях – ликвидация всех общин с числом членов менее 500 и перевод их в близлежащие города, имеющие железнодорожное сообщение; 4) на всей подконтрольной Рейху территории – формирование юденратов и проведение «переписей» наличных евреев4.

В первой очереди избавления от евреев оказались городки Пултуск, Говорово, Нови-Двор и Остроленка. Последний находился прямо у демаркационной линии с СССР, и евреев, которые пытались проникнуть через этот рубеж на запад, немцы расстреливали на месте или отправляли в тюрьму5. И то: ведь они рвались не в какую-то задрипанную Польшу и даже не в Генералгубернаторство, а в самый Рейх! Зато еврейское население округа Цихенау – при всей бесконечности своего бесправия – на какое-то время и нежданно-негаданно стало частицей немецкого государства и немецкого «права» в его преломлении к еврейству.

Впрочем, многие евреи из округа Цихенау, не разобравшись, и сами, добровольно бежали на юг – в соседнюю Варшаву. Со временем, осознав, что там еще хуже, иные из них пробовали проскользнуть обратно в свои мазовецко-немецкие городки6.

Холокост – это помешательство на юдоциде – не был ни единовременной, ни единообразной кампанией. В зависимости от административного статуса и времени оккупации территорий, на которых были застигнуты немцами евреи, он имел разные лица и, главное, разные скорости. С этой точки зрения принадлежность территории к Рейху была все же преимуществом: все процессы здесь шли с запозданием, а в Цихенау – еще и с запозданием против Западной Пруссии и Вартегау, например.

В целом гитлеровская еврейская политика в Польше до нападения на Советский Союз заключалась все же еще не в уничтожении, а в депортации евреев: жидовские морды – вон из немецкого парадиза! 28 октября 1939 года Гиммлер приказал в течение четырех месяцев все аннексированные польские земли очистить от евреев (а это около полумиллиона душ!) и выселить их в Генерал-губернаторство.

К чему приступили и в Цихенау: 8 ноября депортировали 2000 евреев из Ширпса, 4 декабря – 4000 из Насельска, 6 декабря – 3000 из Сероцка7, а всего из Восточной Пруссии в эту пору было депортировано около 30 тысяч евреев.

Вторая волна аналогичных «эвакуаций» нахлынула между ноябрем 1940 и мартом 1941 года и накрыла собой еще не менее 26 тысяч евреев из округа Цихенау: их, как и поляков, последовательно депортировали в Генерал-губернаторство, в округа Люблин и Радом8. В ноябре из округа было депортировано всего 20 тыс. человек – поляков и евреев, но по большей части поляков. А в декабре это коснулось и 4 тысяч евреев из Млавы: в их дома и квартиры были немедленно завезены евреи из округи и из других, подчас удаленных, мест, например из гау9 Западная Пруссия – Данциг10. Следующей акцией стала депортация в начале 1941 года еще 10 тысяч евреев, из них 7 тысяч – из Плоцка11.

Но в целом исполнение приказа о тотальной еврейской депортации растянулось на годы. Заминка была связана прежде всего с недооценкой нужды Рейха в еврейской рабсиле, как в квалифицированной, так и в неквалифицированной. И еще с тем, что одновременно немцы разбирались у себя в Рейхе и с поляками, которым тоже нужно было вписываться в немецкий регламент германизации, то есть освобождать насиженные места для 100-процентных арийцев – фольксдойче из Прибалтики и других мест.

Самые первые гетто, – в соответствии с приказом Гейдриха от 21 сентября 1939 года, но в явном противоречии с декларированной там же политикой тотальных депортаций, – были учреждены в бецирке Цихенау в начале 1940 года. Их, согласно М. Гринбергу, было 19: Лауфен (Lauffen, или бывший польский Bieu), Шпорвиттен (Sporwitten, или бывший польский Bodzanw), Червинскна-Вайселе (Czerwisk an der Weichel, или бывший польский Czerwisk nad Wisla), Хорцеллен (Chorzellen, или бывший польский Chorzele), Цихенау (Zichenau, или бывший польский Ciechanw), Райхенфельд (Reichenfeld), Маков (Makow), Милау (Mielau, или бывшая польская Mlawa), Нойштадт (Neustadt, или бывший польский Nowe Miasto), Нойхоф (Neuhof, или бывший польский Nowe Dwor), Плоцк (Plock), Плюнен (Plhnen, или бывший польский Plonsk), Ширпс (Schirps), Штригенау (Strigenau, или бывшее польское Strzegowo), Хюэнбург (Hhenburg), Радзанов (Radzanow), Шренск (Szresk), Закрочим (Zakrochym) и Цилун (Zielun, или бывший польский Zielun)12.

Самым большим и, наверное, самым тесным из всех гетто в округе было Плонское с 12 тысячами обитателей. Оно вобрало в себя евреев из многих других мест, в том числе нелегальных беженцев из Генерал-губернаторства. Последних после проверки в июле 1941 года отправили в полицейскую тюрьму в Помиховеке (Pomiechowek), а всех остальных – и уже в декабре 1942 года – в Аушвиц13.

В некоторых гетто создавалась культурная и общественная жизнь, возникало даже что-то наподобие социальной сети для больных или пожилых евреев. Так, в Макове-Мазовецком в начале 1940 года был создан дом престарелых на 500 душ, в Цехануве – на 100, в Плоцке – на 50, в Ширпсе – на несколько сот человек14. Однако со временем (при ликвидации гетто) выяснялось, что одновременно это еще и подлая ловушка: не тратясь на перевозку нетранспортабельных едоков в Треблинку или Аушвиц, нацисты ликвидировали их на месте – расстреливали в тюрьмах или окрестных лесочках15.

Уже в начале лета 1941 года 6 гетто из 19 были ликвидированы: евреи из Червинска (2600 чел.), Хюэнбурга и Закрочима были переведены в Нойхоф, а из Лауфена, Шренска и Цилуна – в Милау (Млаву) и Штригенау16. К началу лета число гетто сократилось вдвое – до 7: Цихенау, Маков, Милау, Нойштадт, Нойхоф, Плюнен и Штригенау17. На вторую половину года планировалось депортация евреев в Милау уже из Штригенау, но – ценою дачи взяток немецким чиновникам – ее (sic!) отложили!..

Окончательная ликвидация остающихся гетто и отправка их обитателей в лагеря смерти проходили в ноябре – декабре 1942 года. Все началось с гетто самого Цихенау: 6 и 7 ноября 1942 года не менее 7 тысяч евреев были отправлены оттуда напрямую в Аушвиц (нетранспортабельные старики и больные были убиты на месте). Продолжением стала «зачистка» гетто во Млаве: первый транспорт отсюда (10 ноября) отправили в Треблинку, а еще три (13 и 17 ноября, 10 декабря) – в Аушвиц. Туда же отправились транспорты и из других гетто: 18 ноября – из Нойштадта (еще два эшелона отсюда были отправлены 9 и 12 декабря), 20 ноября – из Нойхофа и 24 ноября – из коррумпированного Штригенау18. В ноябре же ликвидировали гетто и в Макове, но его обитателем выпала передышка в Млаве, в ее разоренном транзитном гетто.

В конце ноября фактически ликвидировали и четырехтысячное гетто в Нойхофе: в нем оставили только 750 ремесленников, около 1250 человек отправили в Помиховек, что к северу от Нойхофа, а остальные 2000 тремя эшелонами увезли в Аушвиц: 20 ноября – старых и больных, 9 декабря – семьи с тремя и более детьми, а 12 декабря – всех остальных19. В начале декабря приступили к ликвидации Плонского гетто – первый эшелон оттуда прибыл в Аушвиц 3 декабря, а последний отправлен 15 декабря.

Он, кажется, и стал самым последним эшелоном РСХА из административного округа Цихенау. Всего за неполные 1,5 месяца оттуда было депортировано 36 тысяч мазовецких евреев. Из 80 тысяч представителей местного довоенного еврейства уцелело не больше 4 тысяч: в основном те, кто осенью 1939 года бежали на восток, к Советам.

В Маковском гетто накануне ликвидации проживало около 4500 евреев, но прошло через него не меньше 12 тысяч, главным образом из окрестных местечек и сел20. В графике ликвидаций оно не было ни последним, ни первым. Его ликвидировали (выселили его жителей) 18 ноября 1942 года, но на пути к смерти маковские евреи получили нечаянную трехнедельную отсрочку. Ею они были обязаны только одному – отсутствию в их родном городке железной дороги, что сделало необходимым остановку и пересадку в каком-нибудь другом месте, с вокзалом. Так они оказались в обезлюдевшем гетто Млавы, ставшем для них последней передышкой перед адом Аушвица.

Подробности этой депортации эмоционально описаны Лейбом Лангфусом в его «Выселении» – самой большой из дошедших до нас его рукописей. Она начинается такими словами: «Тихо погруженное в покой, в живописном и уютном месте расположилось Маковское гетто».

В этой оксюморонной фразе непроизвольно столкнулись лоб в лоб не сходящиеся обыкновенно обстоятельства – идиллия места и трагедия времени: ну разве можно себе представить резню в раю?..

Нет, нельзя, но и Маков – это не рай. Еще в 39-м трагедия времени ничего не оставила от идиллии места, в чью формулу и без того входил колючий и небезобидный, но все же сугубо приватный польский антисемитизм, к тому же немного сдерживаемый польской Конституцией и полицией.

Но уже одно концептуальное замещение жидоненавистничества как частного дела профессиональной немецкой государственной юдофобией означало заблаговременное открытие всех шлюзов и клапанов любым грядущим погромам – и с отпущением грехов в придачу. Но еще не означало перехода от слов к делу, от трепотни и плевков к самому – Хайль Гитлер! – интересному и сладкому: к безнаказанным убийствам, насилию, грабежам.

Где-нибудь за пределами Рейха, например, в Генералгубернаторстве, Остланде или на Украине, самим собой разумеющимся было то, что местные жители и их парамилитарные корпорации время от времени позволяли себе – под одобрительные зевки или хлопки оккупантов – погромные инициативу и самодеятельность. Но на территории самого Рейха это было бы уже не шалостью, а дерзостью, хотя местные энтузиасты иногда все же себе ее позволяли, как, например, поляки 10 июля 1941 года в Едвабно, что в округе Белосток.

Все же отметим, что сохранившиеся записки Лангфуса21, в отличие от текстов Градовского и Левенталя, практически свободны от упреков полякам. Они начинаются с событий конца октября 1942 года, когда истребление евреев уже перестало быть хобби локальных дилетантов и перешло в руки высоких профессионалов из СС, СД и полевой жандармерии.

Стратегическая задача, поставленная фюрером и рейхсфюрером – окончательное решение еврейского вопроса, – сама по себе не подразумевала единовременной всеобщности их убийства. Из перспективы палачей – всему свое и разное время. Концепция же не только учитывала профиты от контрибуций и временного трудоиспользования евреев-специалистов, но и покоилась на глубоких принципах разумной постепенности, дисциплинированности и экономии сил: убивать надо порциями – ломтик за ломтиком, шайбочка за шайбочкой, эшелон за эшелоном. Соберись и умри все евреи зараз, то большей неприятности своим палачам и мучителям они не смогли бы доставить – не из-за сентиментальности, разумеется, а из-за непомерных трудностей с логистикой.

Оттого так важны были покорность и дисциплинированность жертв. Добивались этого не только их депортациями и сверхконцентрациями в гетто, не только беспределом и кровавостью индивидуального террора в самих гетто во время акций и не только раскалыванем еврейства на прикормленную элиту (юденрат, полиция, капо) и остальное быдло. Вполне допускались гешефты и доверительные отношения с отдельными лицами и даже некоторые уступки и поблажки вроде спорта, культуры, купания в реке, молодежных кружков и даже освобождения от работы в Пейсах.

Но тактика «кнута и пряника» требовала от палачей и такой гибкости, чтобы в любой момент быть в состоянии нанести и стремительные удары, и парализующие укусы. Впрочем, не в любой, а в тот единственно нужный момент, когда они сработают лучше всего (продуманность и системность действий палачей во время Холокоста и до сих пор недооценивается).

Поэтому и установка роттенфюрером Штайнмецом на школьном дворе в Цихенау виселиц, и взятие им в начале октября 1942 года в заложники двадцатки случайно отобранных мужчин и их последующая публичная казнь – отнюдь не прихоть садистасамодура и далеко не случайность. Назначение этой трехходовки точно такое же, что и укуса змеи: жертва обездвиживается и парализуется – после чего ее заглатывание и переваривание могут идти уже спокойно и без конвульсий.

Жертве же – гетто – предстояло погибнуть, но только мирно, сохраняя спокойствие, да еще так, чтобы перед смертью добровольно расстаться со своими драгоценностями. Поэтому своему гетто роттенфюрер сначала сообщил, что предстоит поголовное переселение: нетрудоспособных ждут в Малкинии (а уже знали, что это форпост Треблинки), а трудоспособных – в малоизвестном еще тогда Аушвице. Потом – в видах коррупционной готовности евреев – дал понять, что разницы между обоими маршрутами нет.

Но вызвал иное (подкупать было уже практически не на что) – всплеск отчаяния и желания спасать детей, но иначе: отправить их к знакомым крестьянам, а самим, помолившись, наброситься на убийц и погибнуть в борьбе с ними!

Увы, этим простым и, вероятно, правильным планам не суждено было осуществиться. Даже самые доброжелательные поляки, запуганные предусмотрительными немцами, наотрез отказывались прятать у себя любого еврея, хотя бы и самого Иисуса Христа.

Но главным изъяном этих планов оказались… сами дети, еврейские дети! Лангфус замечательно раскрыл это на своем примере. Ни Деборе, его жене, ни ему самому оказалось не под силу даже на час расстаться с их Самуильчиком. Да и сам мальчик, изнеженный и обласканный родительской любовью, не смог бы и часу прожить у чужих. Вековые законы еврейской мишпухи самовластно срабатывали и тут, но – не за, а против Самуильчика и его родителей, срабатывали на его палачей.

Все творившееся было, конечно, склизким и хладнокровным убийством с последующими заглатыванием и перевариванием, но, благодаря законам мишпухи, еще немножечко и самоубийством тоже.

А тут снова пришел Штайнмец и тонко соврал, что Аушвиц для работоспособных заменен шахтами под Катовицем и тем, кто туда попадет, можно будет брать и семьи.

Ах, какое счастье! А раз так – то какое тогда сопротивление, какая борьба?

От мужественных врагоборческих планов в миг ничего не осталась. Даже самоубийство и предсмертная записка местного врача с заветом не верить ни одному немецкому слову хотя и потрясли гетто, но ни малейшего воздействия не возымели.

Ведь на биржу еврейской жизни и смерти только что вбросили огромный пакет акций самой котирующейся изо всех компаний – Надежды. Вбросившие же «пакет» – комендант Штайнмец и вся его эсэсовская рать – вдруг стали на несколько дней, до отправления «в Катовиц», такими шелковыми и пушистыми, такими задушевными и закадычными!.. Уж так им хотелось, играя на этой бирже, еще и лично сорвать куш – поживиться содержимым тех еврейских кладов, которые у них до сих пор еще не отобрали силой. Кое-что им и впрямь перепало, особенно членам комиссии, решавшим, а кто тут у нас и почем работоспособный.

Но интерес этот был взаимный. Ничто так не разоружает еврея, как чадолюбие, и ничто не связывает его так жестко и так жестоко, как мишпуха. И сколько бы сам Лангфус ни хорохорился и ни пересказывал читателю «мужественное и проникновенное выступление даяна из Макова» (то есть свое!) в день перед прощанием с Маковом, мы-то уже догадались, что, поколебавшись, он поставил не на борьбу, а на «акции надежды». И пускай в своем отчаянно искреннем тексте он еще не раз заговорит о сопротивлении, но всегда это будет – в сослагательном наклонении («Мы бы героически боролись»). Ему и его Деборе и в самом деле нечего противопоставить нескончаемым рыданьям и подергивающимся плечикам Самуильчика.

Увы, опыт семейной консолидации и поруки, веками срабатывавший при погромах, в ситуации «окончательного решения» был бесполезен и, хуже, порочен. Уже 18 ноября – в день первого этапа депортации – нацисты в миг перестали прикидываться друзьями евреев и снова стали самими собой: если они и соревновались друг с другом, то только в изощренности издевательств. И даже Лейб Лангфус, германофоб и местный даян (даже, по сути, раввин), сердцем хотя и испытывал искреннее сочувствие к тем, кого комиссия признала неработоспособными, все же продолжал радоваться тому, что кто-то там прищурился и разглядел в нем одного из тех прирожденных шахтеров, каких (вместе с их семьями, разумеется) так заждались в Катовице, столице Верхнесилезской угледобычи.

Но привезли их не на угольные шахты, а просто в другое гетто – в Млавское, такое же, как и Маковское, но уже давно вчистую и окончательно разоренное. Встречали их вместе с жандармами председатель млавского юденрата и его полицейские, которых немцы, видимо, оставили здесь для помощи себе22.

В Макове же погрузка на грузовики шла одинаково бесчеловечно для всех – что работоспособных, что неработоспособных. При обысках и регистрациях, при погрузке и разгрузке эсэсовцы снова и снова искали, находили и отбирали еврейские доллары и драгоценности, а в Млаве они даже не поленились несколько раз разыграть, сымитировать селекцию, для чего партии евреев изымались из их временных холодных пристанищ в чужом разоренном гетто и заключались на ночь в две совершенно неприспособленные для жилья и гигиены старые мельницы, в честь которых когда-то, быть может, и был когда-то назван весь городок. Люди же воспринимали это как окончательную селекцию и еще охотнее расставались со своими сокровищами. Побывали там и Лейб с Деборой и Самуильчиком, и эта ночь отмечена у Лангфуса как «единственная и ужаснейшая из ночей». Не перестаешь поражаться тем изобретательности и целеустремленности, с которыми эти доверенные немцы, провожая свою корову на бойню, все доили и доили ее по дороге!23

Пребывание в Млаве растянулось на несколько недель (для Лангфусов – до 5 или 7 декабря), и за это время выпал снег. Снег в те же самые дни видел и вспоминал и Градовский: его везли тогда же и туда же, как Лангфуса и Левенталя, но не с северозапада, не из Млавы с Малкинией (бецирк Цихенау), а с северовостока – из Колбасина, что в бецирке Белосток.

И только там, где они съехались, где они встретились в блоке «зондеркоммандо» и где в одночасье все, как один, потеряли всех своих близких, Лангфус, наконец, осознал, насколько коварен и фальшив был тот «волшебник», которому он наивно доверился, и сколь непоправимым стало теперь его положение.

Впрочем, Лангфусу – еще вчера счастливому, несмотря ни на что, отцу и мужу – это понимание далось неизмеримо труднее, чем бездетному Градовскому и холостому Левенталю. Рассуждая в «Дороге в ад» о феномене «безропотно шли на бойню», Градовский называет личные чувства, тревоги и инстинкты, оглушенность своим индивидуальным или семейным горем как важнейшие первопричины гибели евреев: «Первый момент, сослуживший им страшную службу, состоял в том, что связывает семьи воедино: это чувство ответственности по отношению к родителям, женам и детям – это и нас связало, сплотило в единую, неделимую массу». Отсюда и его вывод об «отчаянных молодых людях, не связанных семейной ответственностью», то есть не принадлежащих к мишпухе, как о самой большой угрозе для немцев, учитываемой ими поэтому с коварной серьезностью.

Левенталь же – при всей своей склонности к психологизмам – в дошедших до нас текстах этой проблематики не касается. Но, судя по комментариям к «Лодзинской рукописи», направление его мысли смыкается с выводами двух других: в вопросах спасения еврейства правы сторонники борьбы и сопротивления, а не Хайм Румковский, фюрер Лодзинского гетто, о котором он прочитал в Биркенау.

Торгуя на бирже еврейских жизней еврейскими смертями, Румковский, в сущности, никого не спасал, а только раздавал номерки в общей очереди на смерть24.

Лейб Лангфус – даян из Макова-Мазовецкого – родился в Варшаве около 1910 года. Внук коцкого хасида и выпускник йешивы в Суцмире (Сандомире), он был исключительно религиозным человеком. В 1933 или 1934 году женился на Двойре Розенталь, дочери Шмуэля-Иосифа Розенталя, маковского раввина. Вскоре у них родился сын – Шмуэл (Самуильчик). Сразу же после немецкого нападения на Польшу тесть экстренно переехал в Варшаву, и Лейб стал фактическим духовным лидером Маковской общины25.

Еще до войны Лангфус утверждал, что Германии доверять нельзя и что Гитлер хочет физически уничтожить всех евреев, чему нужно всячески противостоять, – но никто его не слушал26. Бывший член маковского юденрата Авром Горфинкель вспоминал, что свою агитацию Лангфус бесстрашно продолжал и под оккупацией, и в концлагере: сопротивление и восстание – лучшее из того, что следовало бы сделать27.

Вместе с женой и сыном Лангфус покинул Маков с эшелоном 18 ноября и, пробыв в Млаве около трех недель, 7 декабря был увезен с последним эшелоном в Аушвиц.

На место эшелон прибыл 10 декабря 1942 года. Из примерно 2300 человек селекцию не прошли 1976: их увезли на автобусах. В их числе были и Двойра, и плакса Самуильчик.

Прошли же селекцию только 524 чел., все – мужчины (они получили лагерные номера с 81400 по 81923). Из них 70 особо крепких и здоровых попали в «зондеркоммандо», в их числе и Лангфус – вместе с Залманом Левенталем. Когда прошедшие селекцию спросили, куда увезли их близких и что с ними будет, эсэсовцы вежливо ответили, что их везут в специальные бараки, где они будут жить и где потом с ними можно будет видеться по выходным. На самом деле еще в тот же день или назавтра все они были убиты, а их трупы сожжены: от всего транспорта осталась лишь небольшая горка полусгоревших костей.

В «зондеркоммандо» Лангфус был, несомненно, наиболее религиозным евреем. Интуитивно восхищаясь прочностью его веры «несмотря ни на что и вопреки всему» и щадя его впечатлительное сердце, капо ставили его всегда на относительно легкую работу: он был или штубовым (постоянным дежурным) в бараке, или же мыл и сушил женские волосы28. Но поначалу и он работал на сжигании трупов возле бункеров, а затем в крематориях II и III. После восстания, по-видимому, он еще некоторое время проработал и на разборке остатков героического крематория IV.

Он был хорошо известен как человек, рьяно интересующийся всеми новостями. Без называния имени он упоминается в рукописях Залмана Левенталя и, судя по всему, Залмана Градовского, а также в книге Миклоша Нижли: последний описывает его как худого и физически слабого черноволосого человека29. Вспоминают о нем и земляки – член маковского юденрата Авром Гарфинкель и его жена Ида, а также Мордехай Чехановер (член «зондеркоммандо») и Шмуэль Тауб (член санитарной команды)30.

Они отмечают, что слово Лангфуса и его пример оказывали на часть зондеркоммандовцев колоссальное влияние. В атмосфере распада он как бы светился изнутри и отстаивал свое достоинство человека, борющегося за то, чтобы сохранить образ и подобие Божие.

Лангфус принадлежал к руководству повстанческого движения «зондеркоммандо». Более того, он с готовностью вызывался остаться на территории крематориев и подорвать «свой» – вместе с собой, чтобы, как Самсон-богатырь, погибнуть «с филистимлянами»31. Такая смерть не противоречила бы его религиозным взглядам.

Встретив электрика Порембского на территории «своего» крематория III в самом начале октября, Лангфус рассказал ему о планах восстания и о том, что именно ему, Лангфусу, предстоит взорвать крематорий и себя вместе с ним, поэтому он просит поляка Порембского как лицо с более высокими, чем у Лангфуса, шансами уцелеть, запомнить получше как его самого, так и то, что в различных местах в земле вокруг крематориев спрятаны емкости с рукописями.

Однако в действительности восстание, вспыхнув, разгоралось отнюдь не по плану. Его реальные очаги оказались на крематориях IV и II, и Лангфус, находившийся, как и Левенталь, в крематории III, не мог принять в нем никакого участия.

Свою последнюю заметку Лангфус заключает четырьмя короткими фразами и датой – датой своей смерти: «Сейчас мы идем в Зону. 170 еще оставшихся людей. Мы уверены, что они поведут нас на смерть. Они отобрали 30 человек, которые остаются на крематории V. Сегодня 26 ноября 1944 года».

И именно там и именно она, эта рукопись, и была обнаружена! Произошло это еще в апреле 1945 года, – став одной из первых такого рода находок вообще. Нашел ее возле руин крематория III Густав Боровчик, впоследствии офицер Польской народной армии, житель Катовице. Нашел – и, видимо, не зная, что с нею делать, спрятал на чердаке своего дома.

По-видимому, он никому не рассказал о своей находке: если бы рассказал, то к нему непременно обратился бы если не Волнерман, то Лео Шенкер – чудом уцелевший освенцимский еврей, до войны возглавлявший местную еврейскую общину. В ноябре 1939 года его вместе с главами других общин Верхней Силезии вызывал к себе в Берлин сам Эйхман, заинтересованный в резком усилении еврейской эмиграции из нее. После войны Шенкер на время даже вернул себе фабрику «Агро-Химия» в ОсвенцимеКруке, окончательно национализированную только в мае 1949 года. Он неутомимо искал и собирал любые еврейские реликвии и свидетельства о том, что происходило в Аушвице. Сведениями о том, насколько он в этом преуспел, мы, увы, не располагаем. В 1955 году Л. Шенкер с женой и детьми эмигрировал из Польши в Австрию, откуда в 1961 году перебрался в Израиль32.

Во второй раз рукопись «обнаружил» на чердаке младший брат Густава Боровчика – Войцех. Произошло это в октябре 1970 года, когда после смерти матери он приехал в Освенцим и разбирался в родительском доме со всем его содержимым. Тогда-то он и наткнулся на рукопись, написанную непонятными еврейскими буквами. 10 ноября того же года он передал ее в Государственный музей Аушвиц-Биркенау в Освенциме33.

Рукопись представляла собой 52 карточки формата 11х17 см, исписанные с обеих сторон. Ряд страниц (особенно в конце) совершенно не читались с самого начала. Пагинация на рукописи – рукой ее первого переводчика, доктора Романа Пытеля (с 1 по 128, из них последняя страница с текстом – 114-я).

У рукописи есть авторское название, уже приведенное: «Der Geyresh» («Гейреш», или «Выселение», иначе – «Изгнание» или «Депортация»). Судя по сохранившейся нумерации глав, рукопись не полна34, хотя пропусков в пагинации страниц нет. Скорее всего, это просто сокращенная версия более обширной рукописи, до нас не дошедшей. Отбирая при переписке фрагменты для своего «дайджеста», автор просто не стал менять нумерацию изначальных глав, зато, по всей видимости, добавил в ряде мест свои позднейшие комментарии35. В любом случае это не дневник, а воспоминания, пусть и написанные по горячим еще следам.

Кстати, из девяти текстов пяти авторов-зондеркоммандовцев «Выселение» Лангфуса – единственный, посвященный событиям в гетто исхода. Те обрывки фраз о варварских убийствах и изнасилованиях, что удалось разобрать в самом начале рукописи Левенталя, позволяют предполагать, что о «своем» изначальном гетто в Цехануве не промолчал и он. Но Градовский начинает (опять-таки – если ограничиться дошедшим до нас!) только с транзитного лагеря-гетто в Колбасине, Наджари с ужасом, но лишь упоминает «свой» лагерь (а точнее, тюрьму) Хайдари, а Герман и вовсе не касается «своего» Дранси.

Сохранилась и еще одна единоличная рукопись Лангфуса, найденная в 1952 году в стеклянной бутылке. Это 29-страничная школьная тетрадка размером 9,5 на 15,5 см, 21 страница которой исписана, остальные нет. Текст сохранился на удивление хорошо: он читабелен практически весь.

Изначальное авторское название – «Заметки». В фрагментарной форме в них описываются самые разные события, как местные, концлагерные и совсем недавние, так и услышанные с чужих слов, например, о Белжеце.

«Заметки» состоят из трех разножанровых частей. Первая, под названием «Случаи», – это воспоминания об отдельных эпизодах по памяти. Интересно, что здесь чередуются рассказы о событиях как 1943, так и 1944 годов. Вторая часть – «Садизм» (как раз о Белжеце) – явно записана со слов советских военнопленных. И, наконец, собственно «Заметки» – очень короткий, но самый настоящий дневник.

Самая ранняя его дата – 10 октября, самая поздняя – 26 ноября 1944 года. Так, 14 октября руками «зондеркоммандо» начали разрушать стены крематория IV, изрядно пострадавшие во время восстания за неделю до этого. 20 октября грузовик привез для сожжения картотеки и горы документов, а 25 октября начали демонтировать и крематорий II (при этом Лангфуса поразило, что первым делом демонтировали вентиляторный мотор и трубы – для того чтобы установить их в других лагерях – в Маутхаузене и Гросс-Розене; таких моторов в крематориях IV и V не было – значит, немцы хотят продолжить свое дело в других местах). В сущности, это предсмертный дневник, ибо 26 ноября 1944 года – в день своей последней записи! – Лангфус, вероятно, стал жертвой последней селекции «зондеркоммандо».

Места своих схронов Лангфус описывает предельно аккуратно. Так, две большие свои рукописи – «Выселение» и «Аушвиц» (она погибла) – он закопал возле крематория II, еще несколько (но неизвестно сколько) меньших коробочек с различными заметками – возле крематория III. И, наконец, еще одну – возле разрушенного крематория IV. Можно предположить, что всего таких схронов было не меньше 6–7, из них 2 были обнаружены, и хотя бы некоторые рукописи Лангфуса чудом дошли до нас!

История обнаружения, передачи и даже хранения второй рукописи Лангфуса – самая запутанная из всех, и до сих пор не все ее загадки разрешены. Она, видимо, и была той единственной, о которой он предупреждал, что закопал не у крематория III, к которому был приписан, а у крематория IV, в доразрушении которого наверняка принимал участие.

Из материалов, оказавшихся нам доступными36, следует, что она была обнаружена в ноябре 1952 года37. Согласно официальной версии, раскопки 1952 (1953?) года были инициированы чуть ли не Катовицким отделением Польской объединенной рабочей партии38. Однако из «Служебной записки» Яна Куча, сотрудника Краковского регионального бюро Главной комиссии по расследованию гитлеровских преступлений, являющейся, собственно, пересказом обращения в бюро некоего Владислава Баруса, жителя Кракова39, вырисовывается несколько иная картина.

Саму рукопись обнаружил житель Освенцима Франциск Ледвонь, косивший траву в районе крематория IV; она была запечатана в закрытой стеклянной банке светло-голубого или зеленого цвета размером со школьную реторту. Узнав о находке, к нему обратился Леон Шенкер и умолял продать ему рукопись, однако Ледвонь отказал.

Вместо этого он передал рукопись Марии Боровской, проживавшей в Варшаве, а та – своему брату Станиславу Вальчику, партийному работнику. Тот же, как отмечает Барус, намеревался передать рукопись в Институт истории партии40.

Кроме того, Эдмунд Хабер из Катовице, сотрудничавший с Институтом еврейской истории в Варшаве, утверждал, что рукопись находилась в свое время в этом институте. Сам Хабер намеревался продолжить поиски еврейских рукописей и получил на это разрешение Министерства культуры и искусства Польши. Его группа, в составе восьми человек, провела двухнедельные раскопки на территории концлагеря Биркенау; так, в частности, удалось найти «банку с различными интересными предметами», которая была затем передана в Государственный музей Аушвиц-Биркенау41.

У оригинала этой рукописи до сих пор не прояснены ни история ее хранения, ни место его сегодняшнего нахождения. Наиболее вероятное местонахождение оригинала – это IPN: Институт народной памяти, вобравший в себя и архив бывшей Главной комиссии по расследованию нацистских преступлений в Польше. Однако, согласно устной справке сотрудников, оригинала там нет.

Вскоре после своего обнаружения оригинал (или, в крайнем случае, его хорошая фотокопия) некоторое время находился в Институте еврейской истории в Варшаве, в печатном органе которого и был впервые опубликован42. Но наличия у себя оригинала не подтверждают и там.

О том, что оригинал временно пропал, Ядвига Безвиньска и Данута Чех писали еще в начале 1970-х годов – в своем предисловии к своду рукописей. И вот уже скоро полвека, как оригинал так и не обнаружился, а скорее всего, его и не искали.

Нашим «оригиналом» служила копия с утраченного, хранящаяся в Государственном музее Аушвиц-Биркенау в Освенциме43.

«Заметки» долгое время фигурировали как «Рукопись неизвестного автора». Дело в том, что вместо имени Лангфус привел свой зашифрованный акроним – очевидный, но не сразу разгаданный намек.

Однако еще в начале 1960-х годов рукопись была впервые атрибутирована профессором Бернардом (Берлом) Марком, ее первым публикатором, как принадлежащая неустановленному лицу – магиду или даяну из Макова-Мазовецкого. В 1966 году Б. Марк умер, а в 1971 году его вдова, Эстер Марк, прибегнув к графологической экспертизе Эфраима Купера из Иерусалимского университета, подтвердила тождество сравниваемых почерков44. Сопоставив различные свидетельства и проанализировав акроним «Анонимного автора», она сумела идентифицировать сначала его имя, а затем и его личность45.

Она же первой высказала следующую, впоследствии блестяще подтвердившуюся гипотезу относительно акронима «J.А.R.А.». Последний представляет собой инициалы имени и фамилии Лангфуса в переводе с идиша на иврит и расшифровывается как: Jehuda Arie (leib=лев) regel (fus=нога) arucha (lang=длинная)46. Последние два слова означают «длинная нога», то есть то же, что и фамилия «Лангфус» на идише и по-немецки47.

Лангфусу принадлежат и еще три фрагмента, выявленных внутри рукописи Залмана Левенталя, – два фрагмента на идише («3000 нагих» и «600 мальчиков»), а также лист на польском языке с перечнем эшелонов, прибывших в Аушвиц между 9 и 24 октября 1944 года. Это дало Р. Пытелю основание для ложной гипотезы, что именно Левенталю принадлежат и остальные тексты Лангфуса48.

События, описываемые в «600 мальчиков», датируются, согласно Д. Чех, 20 октября 1944 года: в этот день в газовне крематория III было удушено около тысячи мальчиков и юношей в возрасте от 12 до 18 лет, в том числе 357 человек из филиала Дюэрнфурт (Duhernfurth) концлагеря Гросс-Розен49.

В этих «Заметках» Лангфус присоединяется к своеобразной поэтике причитания, встречаемой и у Градовского, и у Левенталя. Но пишет при этом особенно цветисто и подчеркнуто «художественно», с психологическими рефлексиями и повторами, отчего удельный вес каждого слова несколько понижается.

Он прямо адресуется к будущим читателями и историкам, а в конце даже просит того, кто ее найдет, собрать все его тексты, которые удастся найти, упорядочить их и опубликовать вместе под общим названием: «В содрогании от злодейства».

Эта его воля была даже перевыполнена в 1971 году, когда именно так польские составители назвали весь первый свод текстов членов «зондеркоммандо».

Исполнена она и в настоящей книге, но более строго: заглавие закреплено за текстами лишь самого Лангфуса.

К сожалению, сохранность оригинала рукописи «Выселение» сегодня уже такова, что она уже мало чем может помочь переводчику. Оригинал, увы, нечитаем, отчего перевод на русский язык осуществлен с более раннего перевода, сделанного еще в те времена, когда он был читабельнее. Язык этого вынужденного оригинала – немецкий, переводчик – пишущий эти строки. В целом стилистика оригинала – местами несколько шероховатая, сохранена, по возможности, и в русском переводе. Разбиение на главки и их названия – авторские.

Источником немецкого перевода был перевод на польский язык, сделанный с оригинала Романом Пытелем. Напомним, что оригинал оказался в музее лишь в конце 1970 года, так что не приходится удивляться тому, что сам текст не попал в первый польскоязычный свод текстов зондеркоммандовцев, вышедший в 1971 году, как и в его переводы на немецкий (1972) и английский (1973) языки. Впервые он был опубликован по-польски в 1972 году – в 14-м выпуске «Освенцимских тетрадей», а годом позже вышел и в немецком переводе 14-го выпуска. При этом автор был обозначен как «Лейб», а публикацию предваряли вступительная заметка Л. Безвиньской и Д. Чех50, а также заметка «От переводчика» Р. Пытеля. Последняя особенно значима еще и потому, что переводчику51 – после того как все листы рукописи были перепутаны при консервации – пришлось стать еще и как бы соавтором, воссоздателем композиции текста. Каждая страница оригинального текста была выделена графически как обособленный фрагмент с двойной нумерацией: первая (в квадратных скобках) являет собой реконструкцию композиции, вторая (без скобок) – отражает пагинацию Р. Пытеля, нанесенную им на оригинал в самом начале работы, когда она еще представляла собой малоупорядоченную стопку рукописных страниц.

Без изменений эта публикация Лангфуса была воспроизведена в переизданиях свода на польском (1975) и на немецком (1996) языках.

Что касается остальных текстов Лангфуса, то их издательская судьба не менее примечательна, чем судьба оригинала второй рукописи.

Все началось с публикаций в 1954 году не идентифицированной еще тогда рукописи Лангфуса в «Бюллетене Еврейского исторического института» (на польском языке) и в «Записках по истории» (на идише). В 1962 году она впервые вышла и по-немецки в сборнике «Аушвиц: свидетельства и сообщения», составленном бывшими узниками концлагеря52. В 1971–1973 годов она выходила на трех языках в сводном томе текстов зондеркоммандовцев.

Обретение имени автора состоялось в 1977 году, когда в Израиле и на идише вышла посмертная книга Б. Марка «Свитки Аушвица»: Берл Марк при этом опирался на свидетельства четырех бывших обитателей Маковского гетто, сохранившиеся в его архиве.

В настоящем издании фрагменты, составляющие рукопись «В содрогании от злодейства» («Случаи», «Садизм!» и «Заметки») как таковую, даются по изданию Бер Марка53, а остальные, то есть те, что вкраплены в текст З. Левенталя, – по сканам оригинальных рукописей. Эти переводы, в том числе и с польского, выполнены Диной Терлецкой, отмечающей, что тексты Лангфуса написаны на классическом польском диалекте идиша, в который вкраплены отдельные слова, а иногда и короткие фразы на других языках, в частности на польском, немецком и иврите.

«В содрогании от злодейства» стали ядром первой публикации текстов Лангфуса на русском языке – в журнале «Новый мир» в 2012 году54.

1 Erlass des Fhrers und Reichskanzlers ber Gliederung und Verwaltung der Ostgebiete vom 8.10.1939 (Reichsgesetzblatt 1939 I. S. 2042). Это, конечно, чистое совпадение, но в тот же день рейхскомиссаром по укреплению немецкой народности назначили Гиммлера.

2 Еврейская община Плоцка – одна из старейших в Польше.

3 Die Verfogung und Ermordung der europischen Juden… Bd. 4. 2011. S. 88–92.

4 Фашизм – гетто – массовые убийства, 1960. С. 37–41.

5 См.: Schul, 2010.

6 Это было сопряжено с риском для жизни. Так, 32-летний Мошек Айтельсбергер из Нойхофа, высланный в Генерал-губернаторство в сентябре 1941 г., уже в октябре пробрался назад. Спустя полгода, 8 апреля 1940 г., его арестовали, 10 апреля перевезли в Цеханув, где 16 апреля судили и приговорили к смертной казни. Спустя ровно месяц, 16 мая, его казнили в транзитном лагере СД в Зольдау (Die Verfogung und Ermordung der europischen Juden… Bd. 4. 2011. S. 278).

7 Grynberg, 1984. S. 42.

8 Нередко – с промежуточной остановкой в лагере Зольдау (Дзядлово), являвшемся транзитным прежде всего для польского населения, но отчасти и для еврейского.

9 Провинция.

10 Schulz, 2010. S. 272.

11 Grynberg, 1984. S. 42.

12 Grynberg, 1984. S. 45ff.

13 Grynberg, 1984. S. 63.

14 Schulz, 2010. S. 271.

15 Grynberg, 1984. S. 41–42.

16 Grynberg, 1984. S. 45.

17 Grynberg, 1984. S. 106.

18 Grynberg, 1984. S. 106–107.

19 Grynberg, 1984. S. 60.

20 Grynberg, 1984. S. 57.

21 По крайней мере, в той их части, что до нас дошла.

22 Если только Лангфус не обознался.

23 Или другой образ того же – отжимали от ненужной роскоши одну и ту же тяжелую и наволгшую половую тряпку.

24 Но, по замечанию А. Шмаиной-Великановой, Градовский, Лангфус и Левенталь думают так уже в Биркенау. До Биркенау – ни один человек в мире просто не мог бы поверить в полное уничтожение всего еврейского народа.

25 См. свидетельство Иешуа Эйбшица (YVA. М 99/944).

26 Mark E., 1985. P. 168.

27 Со слов А. Горфинкеля (Mark E., 1985. Со ссылкой на архив Б. Марка).

28 См.: Greif, 1999. S. 30.

29 Nyiszli, 1960. P. 195–197. Возможно, что именно его имеет в виду и Ш. Венеция, когда рассказывает об одном хилом интеллигенте, которому все остальные помогали выжить.

30 Эти воспоминания находились в архиве Б. Марка (Mark E., 1985).

31 (Шофтим) Суд. 16:30.

32 См. о нем в мемуарах его сына, Генриха Шенкера (Schnker, 2008).

33 См. протокол акта приемки от 10 ноября 1970 г. (APMAB. F.13. Wsp.420). В музее рукопись получила свой архивный шифр: Syg. Wsp. / Autor neznaemy / 449a (Ксерокопия: Wsp., tom 78,79; Микрофильм: Инв. №: 156866). Копия и дополнительные материалы к рукописи находятся также в Яд Вашеме (YVA. № 303).

34 Вот примерное содержание рукописи (в скобках – номера листов оригинала): Гл. 1. Первое предупреждение (1–30); гл. 6. На марше (30–46); гл. 10. В день перед депортацией (46–49); гл. 11. Изгнание (50–55); гл. 12. Млава (55–83); гл. 17. На железную дорогу (83–101). Дальнейших подглавок и разбивок текста нет, но содержание последней из глав много шире ее названия: начиная с л. 88 там описываются прибытие эшелона из Млавы на рампу в Аушвице и сама селекция (88–93).

35 В качестве примера могут послужить пассажи из последней главки: «Позже мы убедились, что в первой группе насчитывалось четыреста пятьдесят, а во второй пятьсот двадцать пять человек». Или: «Как я позже узнал, моя жена и мой сын находились в этой же группе…»

36 Аннотация копии документа, хранящейся в Государственном музее Аушвиц-Биркенау, и приложенная к ней «Служебная записка» от 2 апреля 1974 г. магистра Яна Куча, сотрудника Краковского регионального бюро Главной комиссии по расследованию гитлеровских преступлений.

37 По другим данным – в начале 1953 г., а по третьим – летом 1952 г.

38 Польская объединенная рабочая партия – аналог Коммунистической партии – обладала монопольной властью в стране до 1989 г.

39 О служебном положении В. Баруса в записке Я. Куча ничего не говорится, но, судя по всему, он работал на стыке партийной и кульурной иерархий. В Главную комиссию по расследованию он обратился после того, как на глаза ему попалась публикация «Рукописи неизвестного автора» в посвященном «зондеркоммандо» специальном выпуске «Аушвицких тетрадей» на польском языке, вышедшем в 1971 г.

40 При Польской объединенной рабочей партии.

41 Весьма вероятно, что здесь подразумеваются успешные раскопки с участием Х. Порембского в 1962 году.

42 Biulletin ZIH. 1954, Nr. 9–10. S. 303–309.

43 APMAB. Syg. Wsp. /Autor neznamy / Tom 73. Nr. 420a (фотокопия; Mikrofilm Nr. 462. Инв. № 156644. Л.1–28).

44 Позднее эта атрибуция была подтверждена профессором Иерусалимского университета В. Московичем.

45 Mark E., 1985. P. 166–170.

46 В иврите прилагательное следует за существительным.

47 См.: Kdr G., Vgi Z. Self-financing genocide. Central European University Press, Budapest, 2004. В книге перепутан порядок инициалов, но это не так важно.

48 Bezwinska, Czech, 1971. S. 8–9. 49 Czech, 1989. S. 912. 50 Им же, по-видимому, принадлежат и комментарии к тексту.

51 А возможно, в союзе с авторами вступительной заметки (это, увы, нигде не прояснено).

52 Переиздан в том же виде в 1979 г.

53 Mark, 1985.

54 См.: Лангфус Л. В содрогании от злодейства. / Публ. и предисл. П. Поляна. Перевод с идиша Д. Терлецкой // Новый мир. 2012. № 5. С. 160–177.

В содрогании от злодейства

Выселение

Первое сообщение

Тихо погруженное в покой, в живописном и уютном месте расположилось Маковское гетто.

31 октября 1942 года в половине девятого утра еврейские рабочие неожиданно были возвращены из деревень, где они работали. Уже на протяжении нескольких лет биржа труда1 делала все для того, чтобы ни у одного еврея не было нормальной жизни. В то же время принимались меры к тому, чтобы у всех мужчин и незамужних женщин, возрастом не старше 53 лет2, была нормальная работа. В сущности, ее лишь весьма условно можно было называть работой, в действительности это было настоящее издевательство над людьми, которых немилосердно и с циничной жестокостью били.

На глазах кровожадных разбойников-надзирателей они должны были падать от изнеможения и болезней, умирать от голода и мучений, полностью лишаться остатка душевных сил. Уже при одном виде немецкого жандарма3 им приходилось дрожать от страха. Все время их беспрерывно подгоняли, вынуждая трудиться в нечеловеческом темпе и под градом побоев. Целыми днями их мучили, не упуская ни малейшей возможности жестоко поиздеваться, а от постоянных побоев на телах оставались красные и белые рубцы.

Немецкий комиссар гетто, Штайнмец4, осуществил это нововведение.

Бывший школьный двор, на котором несколько месяцев назад снесли огромную школу с прекрасными антиками, он преобразовал в длинную виселицу, чтобы вешать невинных евреев. Приехали двое гестаповцев, приказали позвать руководство общины и потребовали принести им книги с биржи труда. После чего приказали назвать имена первых двадцати рабочих, которые случайно в этот момент находились в городе. За ними послали еврейскую полицию5 с сообщением об их предстоящем аресте: они будут находиться под арестом до вынесения им смертного приговора. Молодые крепкие мужчины, полные жизни и творческих сил, в глубоком отчаянии сидели под строгим полицейским надзором, и все живые горько оплакивали их смерть. Три страшные недели провели они под арестом – в трагических условиях и в ожидании смерти […] от восхода до захода солнца длинными, прохладными летними днями, и спали они в холоде и грязи, вони и нечистотах. Самым проклятым днем было воскресенье, когда было больше свободного времени, чтобы мучить несчастных евреев. Вдруг работающим арийцам дается команда покинуть город – со всех сторон стекаются они к воротам. Но не может же быть, чтобы немцы проявили столько великодушия и доброты, что оставили евреев в покое. Сердца бьются в ускоренном тяжелом ритме, и горестное беспокойство повисает в воздухе. Никто не может ответить на вопрос, что бы это могло значить – то, что ворота гетто открылись.

И вот он – тот самый, при виде которого еврейское население теряло самообладание и покой, чье появление наполняло людей страхом. Ближайшие дома и улицы опустели. С нетерпеливым беспокойством и бьющимся сердцем ожидают его приближения, чтобы узнать, какую же новую беду он несет и кого уже замучили до смерти.

[…] горько и пугающе. […] живут вокруг и все хорошо […]

В конце дня пришла немецкая полиция. Созвали все еврейское население, и был отдан первый строгий приказ: все – молодые и старые, а также дети – должны срочно собраться на школьном дворе. Жены и родители жертв тоже не должны отсутствовать. Наступила мертвая тишина. Со всех сторон на людей были наведены автоматы. При малейших признаках сопротивления или шуме будут стрелять. Между толпой людей и виселицей выстроился большой отряд полиции. Со связанными за спиной руками мимо провели жертв в специальном […], и еврейских полицейских заставили собственными руками вешать своих братьев.

Находящийся еще на площади Штайнмец послал людей за руководителями общины Эрлихом и Гурфинкелем6. Им он сказал: еще висят петли, в которых болтались головы повешенных, и они зовут следующие головы и бросают […]

[…] неспокойные люди […] община, воздух был […] объяснил им, что это строгий приказ. Тех, кого отберут и кто работоспособен, отправят в Аушвиц. Их жен и детей, а также нетрудоспособных отправятся в Малкинию7. Страшное оцепенение…

[…] все дрожали и волновались. Люди инстинктивно бросались […] Возбуждение, страх и плач усиливались и от минуты к минуте делались все сильнее, пока все голоса не слились во внушающую ужас гармонию. Внутри каждого все бурлило, как в кипящем котле. Жалобные голоса сливались в сплошной оглушающий плач, сотрясающий и разрывающий воздух.