Бабий Яр Кузнецов Анатолий

Алексей Кузнецов. “Я дошел до такой точки, после которой я уже не мог работать”

Это слова моего отца, писателя Анатолия Васильевича Кузнецова, произнесенные им в августе 1969 года в эфире “Радио Свобода”. Сегодня они слышатся мне лишь слабым отголоском тех событий, которые разом перевернули его и мою жизнь, разделив ее на “до” и “после” его эмиграции в августе 1969 года.

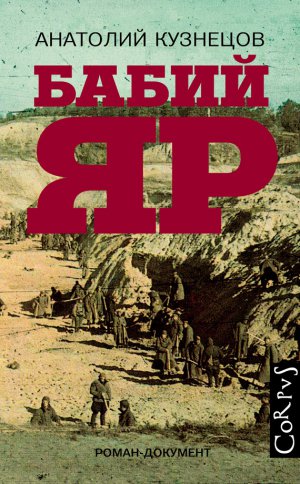

В конце 60-х Анатолий Кузнецов считался в СССР одним из самых ярких, талантливых и прогрессивных литераторов, одним из “отцов-основателей” так называемой “исповедальной прозы”. Его роман-документ “Бабий Яр” стал едва ли не самым крупным событием в советской литературе того времени. В основу романа легли записи, которые в детстве будущий писатель вел тайком от всех, стараясь запомнить все, что происходило с ним в оккупированном Киеве. Его рассказ “Артист миманса”, опубликованный в 1968 году в “Новом мире”, сравнивали с гоголевской “Шинелью” и “Бедными людьми” Достоевского. Его книги выходили огромными тиражами, переводились на множество языков, по ним ставили спектакли и снимали фильмы.

И вдруг: “Я дошел до точки…” И вдруг – отчаянное, авантюрное бегство, клеймо “невозвращенца”, глухое раздражение и показное непонимание коллег по писательскому цеху, шепот в коридорах Центрального Дома литераторов: “Ну чего ему не хватало?..”

А затем – практически полное забвение, искоренение из истории, вытаптывание памяти о нем. Тогда казалось – навеки.

Но вот пришли 80-е годы, грянула перестройка, и постепенно в литературный обиход стали возвращаться запрещенные имена: Солженицын, Галич, Бродский, Некрасов, Аксенов, Войнович, Гладилин, Владимов… всех не перечесть.

А вот Анатолия Кузнецова словно бы и не было. Его имя так и оставалось скрытым неким странным флером молчания – в том числе и среди прогрессивной “перестроечной” общественности.

В 1989 году молчанием обошли его 60-летие. В 1991-м, когда отмечалось 50-летие страшных событий в Бабьем Яре, мне удалось провести два творческих вечера памяти отца. И если в Киеве, на его и моей родине, вечер прошел с огромным вниманием прессы и общественности, то в Москве, в ЦДЛ едва набралось ползала тех, кому была интересна эта фамилия. Пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить тех, кто тогда пришел и помог мне вспомнить Анатолия Кузнецова – Олега Табакова, Владимира Лазарева, Марию Озерову, Игоря Минутко, Юлиана Панича. А многие – не пришли.

Тогда же, в 1991-м, “Бабий Яр” впервые был издан в СССР в полном виде – не в том, изуродованном советской цензурой в середине 60-х, а таким, каким хотел видеть его отец, каким он издал его в 1970 году на Западе. И вновь – тишина в прессе, словно и не было 100-тысячного тиража в “Советском писателе”. Да и сейчас интерес к творчеству отца заметен скорее на Украине. В 2008 году там был впервые в истории опубликован перевод “Бабьего Яра” на украинский язык, который я сделал лет за десять до этого – и долгое время не мог его издать, потому что в украинской культуре “не было интереса”, как говорили в разных издательствах. В 2009 году в Киеве на Куреневке будет поставлен памятник отцу работы талантливого скульптора Владимира Журавеля. В Музее Великой Отечественной войны будет отмечаться его 80-летие. В России же широкого интереса к творчеству и личности Анатолия Кузнецова по-прежнему, на мой взгляд, нет.

Этот странный “заговор молчания”, конечно, не был таким уж “непробиваемым”. В нескольких журналах вышли воспоминания о нем, опубликованы некоторые его письма. На “Радио Свобода”, где я имею честь работать, я делал несколько программ, посвященных его памяти. Но по-настоящему частью литературного процесса и литературной истории страны творчество Анатолия Кузнецова еще назвать сложно.

В чем же причина этой непонятной на первый взгляд тенденции?

Мне представляется, таких причин три. По-человечески они вполне объяснимы.

Во-первых, совершенно очевидно, что Анатолий Кузнецов стал невольной жертвой своей творческой манеры – а именно “исповедальности”. Предельная откровенность, честность не только перед самим собой, но и перед читателями, разумеется, в советское время никак не приветствовалась. Ни одна из его книг – ни одна! – не дошла в СССР до читателя в том виде, в каком она была задумана и написана. Это, конечно, не было единичным явлением – в таких условиях жили и работали все советские писатели. Но кто-то вполне комфортно уживался с этим, принимая цензуру как неизбежное зло, кто-то уходил в переводы, в так называемую “внутреннюю эмиграцию”, лишаясь при этом возможности публиковать свои произведения. А кто-то – и Анатолий Кузнецов в их числе – счел для себя возможным эмигрировать по-настоящему.

Способ он избрал, надо сказать, неординарный. В командировку в Лондон в августе 1969 года отец был отправлен накануне 100-летия Ленина. Он заявил, что пишет роман о II съезде РСДРП. Этот съезд частично проходил в Лондоне, и отец в творческой заявке написал, что ему необходимо побывать на месте событий, постоять на могиле Карла Маркса на Хайгейтском кладбище, поработать в библиотеке Британского музея, где в свое время трудился Ленин, словом – “прочувствовать атмосферу”. Что ж, план его удался – прогрессивный писатель был командирован в британскую столицу, где он тут же ушел от своего “опекуна” и попросил политического убежища.

Отчаянная злоба обманутых советских чиновников выплеснулась на страницы печати с такой силой, что этот мутный поток захлестнул тогда и тех отцовских друзей и коллег, которые внутренне готовы были ему посочувствовать и даже посмеяться втайне над околпаченными “большевиками”. Имя отца было так старательно вычеркнуто изо всех советских анналов, что инерция этого вычеркивания сохранилась и тогда, когда советская власть приказала долго жить.

Это – первая формальная причина. Она была бы легкопреодолима, если бы не две последующие.

Вторая также связана с “исповедальностью” Анатолия Кузнецова. Вскоре после “невозвращения”, летом 1969 года, в английской газете “Санди Телеграф” было опубликовано интервью, данное им известному лондонскому журналисту и будущему своему коллеге по работе на радио Дэвиду Флойду. Желая избавиться от лжи, которая окружала его всю прошлую жизнь, наивно и немного по-детски веря, что, попав в нормальное общество, он может говорить правду безо всяких ограничений, Анатолий Кузнецов подробно и обстоятельно рассказал о своих связях с КГБ, о том, как с ним работали, как его вербовали, как он дал формальное согласие на сотрудничество, лишь бы ему позволили выехать за границу.

История простая: не пойман – не вор. А признался – получи клеймо доносчика, а заодно и “изменника”.

От него отвернулись даже некоторые левые деятели Запада, которые до появления книг Солженицына с охотой подвергали сомнению всю ладно выстроенную советскую систему воздействия на людей. В частности, в жесткую полемику с Анатолием Кузнецовым вступил Артур Миллер. Кроме того, резкие высказывания отца о либеральной интеллигенции в СССР также вызвали полемику и неприятие его взглядов и поступков. Наиболее известен заочный спор отца с Андреем Амальриком, спор, в котором пределы корректности преодолевались сторонами с легкостью – в полемическом запале, конечно.

Наиболее порядочная часть оставшихся в стране деятелей литературы и искусства главным доводом считала возможность внутренней свободы, для отца же существование в таких условиях было неприемлемо. Вопрос этот не разрешен и до сих пор, но некоторая “рассерженность” на Анатолия Кузнецова жива и по сей день. Именно его, кажется, вывел Василий Аксенов (увы, я пишу эти строки в день похорон Василия Павловича на Ваганьковском кладбище в Москве) в своем романе “Ожог” под именем скульптора Серебро, и подобный взгляд на проблему там выражен наиболее точно и ясно.

Что уж и говорить о менее порядочных коллегах-писателях! Не секрет, что огромное большинство из них подвергались вербовке КГБ, и многие, согласившись, работали не формальности ради, чтобы отвязались, а искренне и со всем возможным рвением. Не секрет, что выезд за рубеж тогда для писателя почти автоматически означал сотрудничество с “органами”. И вот один из их коллег честно признался в таком сотрудничестве – признался, чтобы на своем примере привести тяжелые и страшные доказательства невозможности жить по-старому, а также потребности жить в соответствии с тогда еще не выведенной Солженицыным чеканной формулой – не во лжи. Казалось бы, всем, кто подобно отцу хоть раз в жизни согласился на такое сотрудничество, надо было бы устыдиться, поняв, что все тайное обязательно станет явным!

А вышло наоборот: многие из тех, чья стукаческая деятельность была секретом Полишинеля, громче всех закричали “Держи вора!”, прекрасно продолжая при этом ездить в зарубежные командировки и поражая соотечественников произведениями, написанными по мотивам этих поездок. Надо ли называть их имена? Надо ли говорить о том, что они, оказавшись после перестройки в прекрасной форме, продолжили свое участие в творческом процессе и предпочли забыть человека, чье честное признание стало для них вечным укором? Право же, повезло многим, что отец умер в 1979 году после третьего инфаркта, не дожив всего двух месяцев до 50-летия. А так… что ж: не стало человека – не стало и проблемы с совестью. Потому-то так легко его и забыли, заклеймив “пособником КГБ” – его, человека, о чьей смерти до сих пор шепчутся как о результате тайной деятельности советских “ниндзя”.

Но и эта причина – еще не самая главная. Наверное, важнее все же другое. Все авторы-эмигранты, постепенно вернувшиеся в литературную жизнь страны, в эмиграции, как говорится, продолжали свое дело. То есть – писали книги. Можно обсуждать их достоинства и сравнивать уровень литературы – но при наличии “объекта обсуждения”. То есть – собственно литературного творчества. Случай же с Анатолием Кузнецовым – особый. Почти уникальный. За неполных 10 лет в эмиграции он не написал ни одной новой книги. НИ ОДНОЙ.

И это – самая главная причина забвения. Однако точку ставить рано. Сам он в начале 70-х на вопрос, когда же будут новые произведения, отвечал бесшабашно и все так же по-детски: “А я теперь, слава богу, свободен. Хочу – пишу, хочу – не пишу”.

Но, разумеется, все было не так просто. Отказавшись раз и навсегда от выдающегося метода “социалистического реализма”, которому только и учили в Литературном институте имени Горького (а отец, между прочим, стал известным писателем еще до окончания этого знаменитого вуза), он решил сделать две вещи. Во-первых, прочесть побольше запрещенной в СССР литературы – Оруэлла, Кафку, Замятина, Бердяева… и много еще кого! – чтобы понять, как же надо и как можно писать в свободном мире. Во-вторых, написать что-нибудь “эдакое”, в манере “потока сознания” или постимпрессионизма, отдаться свободному творчеству, не стесненному запретами и законами “соцреализма”.

Лучше всего сказал об этом он сам: “Социалистический реализм обязывает писать не столько так, как было, сколько так, как это должно было быть, или, во всяком случае, могло быть. Ложный и лицемерный этот метод, собственно, и загубил великую в прошлом русскую литературу. Я отказываюсь от него навсегда”.

И вот, проделав все запланированное, Анатолий Кузнецов вдруг осознал, что писать, например, как Джойс, он не в состоянии. Попросту не получается. Некоторые отрывки из незавершенного его романа “Тейч файв” были даже опубликованы, но реакция друзей, критиков и, что самое важное, самого автора, была единодушной: слабое и формальное подражательство. А писать по-другому он попросту не умел – и, не умея лгать в первую очередь самому себе, честно признавался в этом. “Я теперь, почитав настоящих, понял, что мне марать бумагу нечего. А ведь думал, что писатель”. Эти слова, услышанные его ближайшим лондонским другом Леонидом Владимировым, стали для Анатолия Кузнецова последней и самой беспощадной рецензией на собственное творчество.

Конечно, сейчас повторять эти слова всерьез не стоит. В конце концов, автор волен судить себя по самой высокой шкале, однако “Бабий Яр” или “Артист миманса” написаны, безусловно, талантливейшим писателем – сегодня в этом нет сомнения. Однако десятилетнее творческое молчание говорит о многом. И именно поэтому Анатолий Кузнецов выпал из литературного процесса у себя на родине – поговорив, потирая руки, о творческом кризисе и духовном опустошении эмигранта, на родине о нем благополучно забыли.

И вот тут-то мы подходим к самому главному. Не было творческого кризиса! В этом легко убедиться, прочитав книгу, которую вы держите в руках. В ней впервые в России (после публикации в “Новом мире”) выходят тексты его избранных программ на “Радио Свобода”.

Уникальность ситуации – все в той же творческой манере Анатолия Кузнецова. Исповедальность его прозы, ее максимальная откровенность и открытость – это уже не реализм, а нечто большее. Если хотите, это уже не вполне литература. Недаром же главный труд его жизни – “Бабий Яр” – имеет весьма красноречивый подзаголовок “роман-документ”. И, как это ни рискованно звучит, позволю себе предположить, что по складу своего дарования Анатолий Кузнецов был не столько писателем – литератором, облекающим в словесную форму некие мысли и чувства, сколько летописцем – человеком, которому ближе всего прямые, “нелитературные” высказывания.

Вспомним, что он говорил тогда, в августе 1969 года, в эфире “Радио Свобода”: “Жить и писать – для меня это одно и то же… Я уходил из Советского Союза – как зверь инстинктивно спасается от стихийного бедствия. Я ни о чем не думал, это было спасение… Ой, ребята, ребята, это фантастично, это представить себе невозможно, какое это все-таки счастье: наконец говоришь то, что ты хочешь”.

Вот и ключ к разгадке его “ухода” из литературы. Леонид Владимиров, работавший в те годы в лондонском бюро “Радио Свобода”, предложил отцу работу на радио, за что ему огромное спасибо. Как оказалось, предложение это было не просто своевременным – оно определило на ближайшие годы творческую судьбу Анатолия Кузнецова.

В самом деле: что могло быть более подходящим для “исповедального” писателя, чем возможность напрямую, без каких-либо литературных условностей обращаться к своим читателям?

И писатель-летописец стал публицистом. А читатели стали слушателями.

Нет смысла обсуждать тексты его радиопрограмм. Обращаясь к слушателям “Радио Свобода”, Анатолий Кузнецов получил долгожданную творческую свободу, и его талант летописца расцвел и проявился в полной мере. Грустно сознавать, что множество этих великолепных образчиков художественной публицистики были забиты советскими глушилками и в полной мере не дошли до слушателей. Возможность прямого обращения к ним стала для писателя уникальным творческим стимулом, а широкая тематика его радиобесед – от лирических описаний английской природы до сверхполитизированных откликов на события в СССР – дала ему возможность создать уникальную картину жизни британского и советского общества глазами писателя-эмигранта. Авторский цикл бесед Анатолия Кузнецова с радиослушателями по праву входит в золотой фонд – причем не только “Свободы”, но теперь, надеюсь, и русской литературы.

С выходом в свет этой книги в творчестве Анатолия Кузнецова заполняется гигантский пробел. Тексты его радиопрограмм не требуют комментариев, а актуальность их для своего времени совершенно не мешает воспринимать их сегодня, когда реалии нового времени кажутся совершенно иными.

К сказанному мне остается добавить лишь несколько подробностей.

Во-первых, приношу глубокую благодарность руководству “Радио Свобода”, которое любезно предоставило мне тексты радиобесед Анатолия Кузнецова.

Во-вторых, следует заметить, что тексты эти сохранились, к сожалению, не полностью – некоторые потеряны, некоторые невозможно прочесть. Именно этим, а также и тем, что какие-то из них выглядят сегодня все же слишком “привязанными” к реалиям середины 70-х годов XX века, объясняется публикация в этой книге избранных бесед, а не полного их собрания.

В 2002-м увидели свет письма Анатолия Кузнецова, написанные им его матери (и моей бабушке) из Лондона в Киев в середине 70-х. Эта книга названа мной “Между Гринвичем и Куреневкой”, снабжена моими комментариями, и фактически именно она является первой книгой Анатолия Кузнецова, созданной им в Лондоне и опубликованной в России. И вот, наконец, вместе с авторской версией “Бабьего Яра” опубликованы беседы Анатолия Кузнецова на “Свободе”.

Две эти книги словно дополняют друг друга. Переписка с матерью – дело глубоко личное, в ней не затрагивается политика, в ней нет критики социализма. Здесь просто описывается нормальная и спокойная жизнь в Лондоне, та самая жизнь, которая в глазах советских обывателей была чем-то кошмарным. В своих письмах Анатолий Кузнецов, как и подобает летописцу, рассказывая о ней, незаметно заставлял читателей осознать тот простой факт, что такая жизнь, спокойная и размеренно-счастливая, – не есть нечто уникальное и недоступное большинству людей на земле. А в беседах на “Свободе” он уже говорил открыто, активно обсуждая политические события и критикуя советский строй.

Имя одного из талантливейших русских писателей возвращается в литературный обиход страны. Нет сомнения, что, проживи Анатолий Кузнецов хотя бы до начала XXI века, книг было бы больше, а участие его в жизни современной России было бы заметным.

Но эта история, увы, не знает сослагательного наклонения…

Бабий яр

К читателям

Первоначальную рукопись этой книги я принес в журнал «Юность» в 1965 году. Мне ее немедленно – можно сказать, в ужасе – вернули и посоветовали никому не показывать, пока не уберу «антисоветчину», которую поотмечали в тексте.

Я убрал важные куски из глав о Крещатике, о взрыве Лавры, о катастрофе 1961 года и другие – и официально представил смягченный вариант, в котором смысл книги был затушеван, но все же угадывался.

Тогда в СССР было еще свежо хрущевское «разоблачение культа личности Сталина», многим казалось, что начинается серьезная либерализация, опубликование «Одного дня Ивана Денисовича» А. Солженицына вселяло надежду, что, может, наконец, возможна настоящая литература.

Но смягченный вариант моего «Бабьего Яра» опять озадачил редакторов. Рукопись была нарасхват, все читали, восторженно отзывались в личном разговоре, а официально выдвигали убийственную критику, и редакция не отваживалась на публикацию без специального позволения. На советском языке это именуется: «Мы должны посоветоваться с вышестоящими товарищами».

Рукопись пошла по инстанциям – вплоть до ЦК КПСС, где ее прочел (но без ряда глав), как мне сказали, Суслов, и он в общем разрешил. Решающим для «вышестоящих товарищей» оказался ловкий аргумент редакции, что моя книга якобы опровергает известное стихотворение Евтушенко о Бабьем Яре, вызвавшее в свое время большой скандал и шум.

Нет, конечно, я это великолепное стихотворение не опровергал. Более того, Евтушенко, с которым мы дружили и учились в одном институте, задумал свое стихотворение в день, когда мы вместе однажды пошли к Бабьему Яру. Мы стояли над крутым обрывом, я рассказывал, откуда и как гнали людей, как потом ручей вымывал кости, как шла борьба за памятник, которого так и нет.

«Над Бабьим Яром памятника нет…» – задумчиво сказал Евтушенко, и потом я узнал эту первую строчку в его стихотворении. Я не противопоставлял ему свою книгу, просто размер романа позволял рассказать о Бабьем Яре куда больше и во всех его аспектах. В некоторых зарубежных изданиях к моему роману вместо предисловия ставили стихотворение Евтушенко, что лучше всего говорит само за себя.

Так или иначе публикация была разрешена, но поскольку в ЦК читали без ряда глав, следовало в первую очередь эти главы убрать. Затем главный редактор «Юности» Борис Полевой, ответственный секретарь Леопольд Железнов и еще много других людей сделали столько купюр, изменений, пометок, что порой за их разноцветными исправлениями не видно было текста.

С огромным трудом удалось сохранить название, его категорически требовали изменить («Чтобы не вызывало воспоминаний о стихотворении Евтушенко»), но тщательно убрали все критические упоминания о Сталине («Есть такое мнение, что сейчас не время»), вообще малейшую критику чего-нибудь советского («Роман антифашистский, критикуйте только гитлеровский режим»).

Доходило буквально до анекдота. В начале романа есть фраза, что у немцев орудия тянули огромные рыжие кони-тяжеловозы, перед которыми лошаденки, на которых отступала Красная Армия, показались бы жеребятами. Фразу немедленно вычеркнули. Я доказывал, что в конце книги описываю, как немцы отступают на наших малорослых лошаденках, ибо их рыжие тяжеловозы передохли, не выдержав. На это Б. Полевой возражал: «Пока читатель дочитает, он забудет начало, а в памяти у него останется лишь, что у немцев лошади были лучше, чем у нас». После отчаянных споров и всеобщих обсуждений фразу оставили в смягченном виде, но это было едва ли не единственное исключение.

О брошенном подбитом танке я, например, писал: «Прекрасной игрушкой для деревенских детей был этот танк». Вычеркнули, изрисовав поля знаками вопроса и ругательствами: оказывается, в этой фразе заключена страшная крамола – пацифизм. «Мы не бесхребетные пацифисты, мы не можем воспитывать у молодежи подобные настроения и неуважение к танкам».

Или я отважился высмеять негодные воинские повозки, которые, «храни Бог войны, ездить не годятся» – это уже вычеркивалось, как прямая антисоветчина, с какой-то патологической ненавистью. И что-то доказать, отстоять хоть единое слово – невозможно. Само собой разумеется, что такие главы, как «Людоеды» или «Горели книги» – перечеркивались одним взмахом, и о них даже речи не могло быть. В романе есть три главы под одинаковым названием «Горели книги» – сперва книги горят в 1937 году во время сталинских чисток, затем они горят в 1942 году при немцах, и наконец в 1946 году после выступления Жданова. Была оставлена только средняя глава, как книги горят при немцах.

Я спорил отчаянно, доказывал, что критически описывал злоупотребления культа личности, которые ведь осуждены. Мне возражали так: «Партия осудила достаточно. И нечего дальше об этом писать». А когда уж не было аргумента, то, при плотно закрытых дверях, многозначительно говорили мне:

«Они нам этого не пропускают, понятно?»

«Кто они? – спрашивал я. – Дайте мне с ними поговорить, вдруг сумею их убедить». Но существует правило: никогда, ни при каких обстоятельствах не допускать контакта автора с профессиональным цензором. И сколько я ни пытался, так ни разу не смог увидеть таинственных «их» и не знаю их имен.

* * *

До неузнаваемости переделывались и все мои прежние работы, как и писателей, с которыми я был знаком. Мы старались читать произведения друг друга в рукописях, а не напечатанными, потому что разница – огромная.

Перед писателем в СССР эта дилемма стоит всегда: либо вообще не печататься, либо печатать хотя бы то, что цензура позволила. Многие считают, что лучше донести до читателя хоть что-нибудь, чем ничего. Я тоже так считал. Была у меня переписка с Солженицыным на эту тему, я рассказывал, как меня уродует цензура и как всякий раз, несмотря на отчаянное мое сопротивление, добивается своего, так что в свет выходят книги-уроды, которые мне самому становятся ненавистны. Он писал, что на разумные уступки цензуре идти можно и приходится, но – до известного предела, очевидно.

Когда я увидел, что из «Бабьего Яра» выбрасывается четверть особо важного текста, а смысл романа из-за этого переворачивается с ног на голову, я заявил, что в таком случае печатать отказываюсь – и потребовал рукопись обратно.

Вот тут случилось нечто, уж совсем неожиданное. Рукопись не отдавали. Словно бы я уже не был хозяином ее. Помните заявления Солженицына, что он не имеет никакого контроля над своими рукописями? Так вот, отдав рукопись редакторам, я не мог получить ее обратно. Дошло до дикой сцены в кабинете Б. Полевого, где собралось все начальство редакции, я требовал рукопись, я совсем ошалел, кричал: «Это же моя работа, моя рукопись, моя бумага наконец! Отдайте, я не желаю печатать!» А Полевой цинично, издеваясь, говорил: «Печатать или не печатать – не вам решать. И рукопись вам никто не отдаст, и напечатаем, как считаем нужным».

Потом мне объяснили, что это не было самодурством или случайностью. В моем случае рукопись получила «добро» из самого ЦК, и теперь ее уже и не публиковать было нельзя. А осуди ее ЦК, опять-таки она нужна – для рассмотрения «в другом месте». Но я тогда, в кабинете Полевого, не помня себя, кинулся в драку, выхватил рукопись, выбежал на улицу Воровского, рвал, набивал клочками мусорные урны вплоть до самой Арбатской площади, проклиная день, когда начал писать.

Позже выяснилось, что в «Юности» остался другой экземпляр, а может и несколько, включая те, что перепечатывались для ЦК. Редакция позвонила мне домой и сообщила, что вся правка уже проделана, новый текст заново перепечатан, а мне лучше не смотреть, чтобы не портить нервы. Идя навстречу, Б. Полевой согласен проставить на первой странице:

«Роман печатается в сокращении». На это я написал письмо, что подам в суд. Но, подумав, понял, что суд найдет способ, как отказать мне, и при этом все будут говорить: «Что вам надо, ведь редакция сама заявляет, что публикует роман в сокращении».

Последнее как-то убеждало и меня, опять исходя из принципа «хоть что-нибудь». И может, люди, увидев сноску, насторожатся, будут искать смысл между строк…

Переделанная без меня рукопись пошла в набор, прислали мне гранки, начал их читать, и у меня потемнело в глазах, точно помню, в прямом смысле. Я еще не знал, что и это не все. Потом еще из гранок продолжали вырезать да переверстывать, что я обнаружил, лишь уже когда купил в киоске журнал. И внизу была едва заметная, ничего не говорящая сноска «Журнальный вариант» вместо обещанной «Печатается в сокращении»…

* * *

К тому времени у меня был договор на издание романа отдельной книгой – с издательством «Молодая гвардия». Оставалась еще надежда что-нибудь восстановить: должна же «полная» книга чем-то отличаться от журнального варианта.

Сразу выяснилось, что издательство и слышать не хочет о добавлениях, наоборот, требует еще новых сокращений. Здесь началась история, возможная только в Советском Союзе.