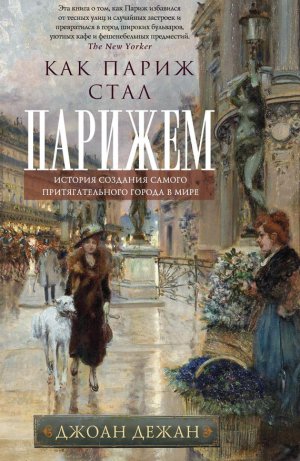

Как Париж стал Парижем. История создания самого притягательного города в мире Дежан Джоан

В Париже XVII века городское планирование и торговля товарами роскоши развивались рука об руку. Красивая столица являлась идеальной декорацией для продажи красивых вещей – это объясняет замыслы Генриха IV в отношении площади Руаяль, одновременно архитектурного памятника, центра производства шелка и места, где будут продаваться товары новой мануфактуры. Это также объясняет причину, по которой в городе вроде Парижа прогулка по улице стала означать гораздо больше, чем простое передвижение. Она давала возможность продемонстрировать последние модные наряды; платья на реальных людях в четко обозначенном контексте вводили моду в жизнь и придавали ей определенный гламур.

К началу 1670-х годов в Париже уже имелись и памятники архитектуры нового типа, и самые выдающиеся в Европе жилые здания; и Людовик XIV начал воплощать в жизнь свой большой замысел по перепланировке улиц и созданию открытого города. Горожане могли передвигаться по столице с помощью общественного транспорта; в темное время суток они ходили по освещенным фонарями улицам, и, разумеется, пользовались преимуществами этого продленного дня. Теперь у них было больше времени, чтобы совершать покупки. Париж стал городом, который всегда в движении, городом, который стремится ко всему новому и ультрасовременному. Рожденная заново столица дала мощный толчок к развитию французской индустрии роскоши.

В течение следующих трех десятилетий Франция захватила монополию на эту весьма прибыльную коммерческую деятельность. К 1700 году англичане жаловались, что французы экспортируют очень дорогие и абсолютно несерьезные товары во все страны Европы, а особенно в Великобританию; а поскольку английские производители не изготавливали ничего подобного, торговля приносила Франции огромные барыши. Создавшийся в итоге огромный торговый дисбаланс стал результатом еще одного веяния конца XVII века: европейцы, особенно жители крупных городов, признали существование новой силы. Они называли ее французским словом la mode – то есть все, что модно или стильно. Согласно общему мнению, la mode делалась в Париже, где устанавливались ее стандарты; весь остальной мир только следовал за французской столицей. Эта идея довольно скоро овладела умами европейцев, и они выразили готовность «стать французами». У иностранцев появилась еще одна причина посетить Париж: узнать все о последних трендах и приобрести самые модные новинки. В 1672 году выдающийся английский поэт Томас Шедуэлл назвал господство Франции над модой «всемирной монархией в области одежды».

Вместе с развитием модного туризма изменился и сам процесс приобретения предметов роскоши. Самые успешные парижские коммерсанты осознали, что мода и современность работают в тандеме, и использовали недавно появившиеся городские достижения, такие как уличное освещение, да и сам обновленный, более привлекательный облик столицы для продвижения своих товаров. Каждый из них старался убедить покупателей, что продает уникальный продукт и что у него, и только у него, можно приобрести самые последние новинки парижской моды. Были реконструированы и магазины; теперь там применялись новые технологии маркетинга, например инновационный метод демонстрации товара. Современные магазины стали еще одним местом, где могли встречаться парижане.

Градостроители, кустари и ремесленники, торговцы, те, кто рекламировал их товары, и, разумеется, покупатели создали новое городское развлечение – теперь мы называем его шопингом. Они превратили простой акт приобретения какой-либо вещи в увеселительное мероприятие, социальную деятельность, которой могли предаваться те, кто причислял себя к модным людям. Все вместе они разработали правила нового времяпрепровождения, начиная с того, как назначить правильную цену, и заканчивая тем как детерминировать ценность вещи.

Никогда до этого современный город не ассоциировался так прочно с торговлей предметами роскоши, которая при этом осуществлялась в роскошной обстановке. Благодаря изобретенному заново процессу совершения покупок Париж приобрел еще одну характерную черту, неотъемлемую часть своего имиджа: он стал Capitale de la Mode, столицей Моды и Стиля.

Центр города всегда являлся и центром торговли. В каждом городе можно различными способами приобрести товары самого разного качества. В этом отношении Париж XVII века ничем не отличался от других населенных центров.

Коробейники, которые расхаживали по улицам Парижа с «магазином на спине», торговали всем – от подержанной одежды до детских игрушек

Парижане по-прежнему совершали покупки там же, где и всегда: на рынках или ярмарках, а также у коробейников, которые расхаживали по улицам столицы. Словарь того времени описывал их как торговцев, которые носят свой товар «на шее или на спине». На этой гравюре конца XVII века мы видим примеры того, что они предлагали своим покупателям. В самом центре изображена женщина, продающая детские игрушки: погремушку и то, что она называет «ветряной мельницей». Справа от нее «Dame Chiffon», или старьевщица, показывает свой товар – поношенную одежду и башмаки. Слева сапожник разговаривает с мастером, который готов починить самые разные вещи – от зонтика до горшка.

Новые общественные места, такие как эспланада моста Пон-Нёф, привлекали менее мобильных торговцев. На их лотках выставлялись и товары ежедневного спроса, и те, что уже претендовали на некоторую роскошь, – например, ленты; впрочем, по довольно демократичной цене. Более дорогие версии тех же изделий можно было найти в прообразе современных торговых центров – Галери-дю-Пале (Galerie du Palais), или Галерее дворца. Именно там парижане впервые почувствовали, каково это – делать покупки в помещении.

Лотки на мосту Пон-Нёф являлись по сути огромным рынком под открытым небом, где продавалось все что угодно – от кухонной утвари до недорогих модных аксессуаров

В XVI веке по обеим сторонам прохода, ведущего в Большой зал (Grande Salle) Дворца правосудия (Palais de Justice), были открыты первые в Париже крытые торговые ряды. В 1557 году гость из Италии писал, что там можно увидеть «даже самого короля и его двор». «Многие кавалеры и дамы», добавляет он, приходят туда «развлечения и удовольствия ради, другие же делают покупки». Так начиналось то, что через сто лет изменило саму концепцию процесса приобретения вещей.

Галери-дю-Пале не являлась уникальной. В XVI веке Италия, Испания и Фландрия соперничали в коммерческой деятельности, и подобные галереи появились во всех крупных торговых городах Европы, от Венеции до Лондона. Но изображения XVII века показывают, что в каждом случае они функционировали по-разному.

Например, на втором этаже Королевской биржи в Лондоне располагались различные лавки; большинство из них самые практичные – скобяные изделия, конторы нотариусов; однако встречались и те, что продавали более тонкий товар – галантерейные или ювелирные изделия. Для жителей Лондона Королевская биржа представляла собой определенное новшество, поскольку под одной крышей находилось сразу много магазинов; но в самих магазинах не было ничего необычного, их дизайн и то, как были выставлены товары, были вполне заурядными. Среди продавцов и покупателей встречались и женщины, но в основном галерея, как и собственно Королевская биржа, где совершались торговые сделки, являлась заведением для мужчин – что было абсолютно не похоже на ее французский аналог.

Ночью 25 марта 1618 года ужасный пожар уничтожил здание парижского суда. По словам очевидца, лавки галереи, «которые все были построены из дерева, быстро объяло пламя и превратило их в пепел». Официальному архитектору Марии Медичи Саломону де Броссу было поручено восстановить Большой зал, и вскоре Галери-дю-Пале была отстроена заново, уже в гораздо более роскошном виде. Новая галерея отличалась такой красотой, что современники с жаром принялись увековечивать ее облик для потомков.

Эта гравюра, сделанная вскоре после того, как открылась галерея, дает нам представление как об элегантном стиле де Бросса и архитектуре периода Ренессанса, так и об ассортименте товаров Галери-дю-Пале. В основном ее занимали книжные лавки и торговцы, предлагавшие самые высококлассные модные аксессуары, например изящные кружевные воротники. На картинке, так же как и на всех ранних изображениях Галери-дю-Пале, запечатлены также новые методы торговли, которые заняли прочное место в истории маркетинга. У каждого магазинчика есть отдельный прилавок – пусть небольшой, но все же настоящий прилавок, – на который продавец выкладывает товар, чтобы его осмотрел покупатель. В каждом предусмотрена такая система хранения, которая позволяет видеть, сколько еще товара имеется в запасе. Несколько самых лучших образцов выставлены так, чтобы привлекать внимание проходящих мимо. Принимая во внимание все эти черты, можно с полным правом сказать, что маленькие лавочки в Галери-дю-Пале являлись настоящими предшественниками и прообразами современных магазинов. Кроме того, они предлагали действительно новаторский подход к процессу продажи. Хотя торговцы книгами были в основном мужчины, женщины тоже служили продавщицами; а модные аксессуары продавали и женщины и мужчины наравне. Женщины обслуживали покупателей мужского пола, и наоборот. В отличие от торговых рядов в Европе в Галери-дю-Пале приветствовалось смешение полов.

На протяжении XVII века галерея обрела такую популярность, что ее расширяли целых семь раз. К 1700 году в ней размещалось 180 лавок. Каждая переделка была направлена на то, чтобы сделать Галери-дю-Пале еще более привлекательной и современной; новые магазины пристраивались «симметрично» старым, «в полной гармонии с архитектурой».

Парижан и гостей столицы галерея притягивала словно магнитом – позже их потомки будут точно так же собираться в торговых рядах Пале-Рояль, пассажах, и, начиная с 1820-х годов, в первых grands magasins, больших магазинах или универмагах, которые напоминали многоэтажные версии Галери-дю-Пале. Они прогуливались, рассматривали вещи, беседовали с друзьями и заводили новые знакомства.

Дюжины лавок, расположенных рядом друг с другом и предлагавших похожий товар, предоставляли парижанам еще один новый опыт: возможность сравнивать и выбирать лучшее. Галери-дю-Пале дала своим покупателям первый урок в искусстве желать.

Благодаря этим маленьким лавочкам Париж победил другие европейские столицы и завоевал репутацию места, где можно найти самый широкий ассортимент товаров и самые последние модные тренды. Этой славой он наслаждался всю вторую половину XVII столетия.

Свой первый день в Париже 11 ноября 1664 года Себастиано Локателли, выходец из семьи богатых итальянских купцов и будущий священник, начал с визита в собор Нотр-Дам («как я чувствовал себя обязанным сделать»), за которым последовал осмотр Сент-Шапель (Святой капеллы). Ей он посвятил целых шесть строчек своего путевого дневника. Затем Себастиано зашел в Галери-дю-Пале – и это вылилось в две страницы записей. Он был без ума от «многочисленных» магазинов, «полных всевозможными товарами», и в особенности от «необычайно красивых женщин», которые эти товары продавали.

В Париже манера совершать дорогостоящие покупки на глазах у всех зародилась в крытых торговых рядах, известных как Галерея дворца, или Галери-дю-Пале

Путевые заметки Локателли показывают, как изменился Париж для иностранных путешественников. Даже будущий священник оказался более восприимчивым к заманчивому шопингу в парижском стиле, нежели к одному из самых выдающихся соборов в Европе. Налицо результат замечательных маркетинговых технологий, разработанных и успешно примененных в Галери-дю-Пале, – от привлечения внимания покупателей до предоставленной им возможности сделать правильный выбор. Все эти факторы, как неоднократно упоминает Локателли, превратили рутинный процесс совершения покупок в «удовольствие».

Очень скоро жители Европы, подобно Локателли, утвердились во мнении, что в Париже значительно более широкий выбор товаров, чем в других городах, и покупать там гораздо более приятно, чем где бы то ни было, – и это притом, что в 1664 году торговля предметами роскоши еще только начинала по-настоящему развиваться.

В январе 1664 года Людовик XIV назначил Кольбера, который будет являться правой рукой монарха следующие двадцать лет, на его первую большую должность: Surintendant des Btiments, Arts, et Manufactures – сюринтендант государственных строений, искусств и мануфактур. Это давало Кольберу огромные полномочия. Так, он осуществлял финансовый надзор за всеми проектами, касавшимися принадлежавших королю зданий, включая Лувр и позже Версаль. Он также стал кем-то вроде современного министра культуры, который мог направлять в нужное русло развитие искусств во Франции. Наконец, Кольбер отвечал за создание и развитие так называемых мануфактур, например мануфактуры гобеленов. В этом качестве он сыграл решающую роль в реорганизации уже существующих производств, таких как лионская шелковая мануфактура, и открытии новых, которые делали все: от зеркал до кружева. Такова была основа того, что к 1700 году превратилось во всемогущую французскую индустрию роскоши.

Кольбер осуществлял переворот во французской промышленности при активном участии Людовика XIV. Записи 1664 года, сделанные рукой Кольбера, свидетельствуют о том, как тесно они сотрудничали. Эксперты считают, что эти заметки, касающиеся новой экономической политики Франции – новой налоговой системы, создания Вест-Индской и Ост-Индской компаний, – вполне могли быть продиктованы молодым королем. Из них выделяются две строчки:

«Оживить мануфактуры Франции.

Король носит ткани сам и распространяет их среди всех членов двора».

И король поступал соответственно своим словам. На официальных мероприятиях он появлялся в одежде, сшитой из тканей, произведенных на фабриках, которые поддерживались государством, тех самых мануфактурах, что он и Кольбер собирались «оживить». Лично раздавая ткани «всем членам двора», Людовик XIV обязывал их следовать своему примеру. Он прекрасно понимал, что если самых популярных парижан, за которыми постоянно следит толпа, будут видеть в чудесных новых тканях, выработанных во Франции, то весь его двор будет служить живой рекламой отечественных предметов роскоши. Таким образом он начал внедрять стратегию, которая впоследствии обеспечила Франции лидерство в мире моды и стиля.

Современные ученые признают, что меры, предпринятые Кольбером, дали мощный толчок к развитию французской экономики. Проводимая им политика, которая известна под названием протекционизм, меркантилизм или просто кольбертизм, предполагала введение высоких налогов на все импортируемые товары. Кроме того, он дал указание французским производителям копировать иностранную продукцию, которая пользовалась наибольшим спросом у французов. Он даже установил строгие стандарты, и этот контроль за качеством выпускаемой продукции гарантировал преимущество отечественных товаров над импортными.

Но не менее важной причиной этого успеха было интуитивное понимание Людовиком XIV тех скрытых механизмов, что управляют модой и стилем. Например, такая маркетинговая стратегия, как предоставление образцов главным законодателям мод, оказалась решающей для развития индустрии роскоши; ее успешно используют и сегодня. Сотрудничество короля и министра, мысливших в одном направлении, сделали моду одной из ведущих отраслей национальной промышленности во Франции.

В 1672 году Людовик XIV подписал указ о создании нового периодического издания, которое сыграло неоценимую роль в становлении Парижа как столицы моды. Редактору Жану Донно де Визе было выдано разрешение с одной важной оговоркой: он не должен был «упоминать о политике». За последующие десятилетия Донно де Визе не раз нарушал запрет и публиковал новости обо всем, включая войны и дипломатические миссии. Однако поначалу он придерживался правила и благодаря этому открыл новую область в журналистике, никогда до этого не освещавшуюся в прессе: мир стиля. Парижское издание Mercure galant выходило также в Амстердаме и нескольких французских городах. Вскоре новый журнал обрел читателей во всей Европе. С самого начала Донно де Визе яро пропагандировал все французское. В течение сорока лет, вплоть до своей смерти в 1710 году, он неустанно рекламировал Париж как средоточие всего самого модного. Сорок лет паблисити, которые получила французская индустрия роскоши, помогли ей занять лидирующее положение в мире.

C самого первого выпуска в 1672 году Донно де Визе включал в журнал секцию, посвященную исключительно la mode, – он стал использовать этот термин одним из первых. В 1673 году он сделал обзор модных тенденций главной темой номера. В нем Донно де Визе воспроизвел разговор с двумя знакомыми дамами, которых он встретил на прогулке в Тюильри. Реконструированный сад, таким образом, впервые получил официальное признание своего статуса элитной площадки для демонстрации последних мод. За короткое время дамы сообщили редактору максимум информации о том, что стильные жители столицы считают самым модным. Они начали с одежды, как мужской, так и женской, затем перешли к мебели, дизайну интерьера и тканям (особенно новейшим французским шелкам, таким как «пятнистая парча, которую можно принять за настоящего горностая») и закончили современными направлениями в кулинарии. (Даже желудок следует моде, заметил кто-то из них.)

После примерно сорока страниц рассуждений дамы сделали следующее заключение: «Все согласны, что никакой другой стиль не является столь привлекательным, как тот, что происходит из Франции, и что на всех вещах, сделанных во Франции, лежит особый отпечаток, которого напрасно стараются добиться ремесленники из других стран. Это объясняет, почему французские товары импортируются во все страны мира». Из их объяснений становится понятно, как получилось, например, что «немецкие женщины настолько без ума от французских туфель, что недавно в Германию были отправлены два контейнера для морских перевозок с этим товаром [четыре тысячи фунтов]». По словам дам, все очень просто: как только при дворе появляется что-либо новое, эта мода быстро распространяется в парижском обществе, от аристократок до богатых женщин буржуазного круга и до продавщиц. Позже тенденцию подхватывают жители провинциальных городов, и наконец мода добирается до европейских женщин. К этому времени при дворе уже опять изобретается что-то новое, и весь цикл повторяется.

До 1670-х годов в мире не существовало моды как таковой: женщины из Европы преимущественно одевались согласно национальным традициям. Стиль одежды менялся очень медленно, и смысл роскошных нарядов заключался в том, чтобы сообщать о богатстве и власти человека, а не о его стильности. Экспансия модных трендов, по сути, началась только тогда, когда Париж завоевал звание европейской столицы моды. Моду начали изучать; она стала путешествовать из одной страны в другую. С этого момента ей суждено было превратиться в международный бизнес.

Поначалу в ее распространении не было никакой логики. Как верно заметили дамы, давшие интервью Mercure galant, и как надеялся Людовик XIV, европейцы просто стали имитировать стиль одежды парижан. Но происходило это не оттого, что некто из Германии, например, увидел модно одетую даму или господина в Страсбурге. Всеевропейское царствование la mode зависело также и от рекламы, что очень хорошо понимал Донно де Визе.

Mercure galant занимался беззастенчивым продвижением товаров. В том же самом номере в интервью, которое мы уже не раз упоминали, одна из дам с увлечением рассказала о прекрасных шелковых чулках («самых красивых в мире»), которые она только что видела в магазине известнейшего торговца того времени Жана Пердрижона. Считалось, что Пердрижон, который был bonnetier, или специалистом по тонкому трикотажу и модным аксессуарам, обладал безупречным модным чутьем. Покупатели ходили в его магазин у «Четырех ветров» (aux Quatre-Vents), как теперь ходят в современный концепт-стор или эксклюзивный бутик, с абсолютным убеждеием, что продукция Пердрижона уникальна. Другие торговцы тоже продавали шелковые чулки, но лишь товар Пердрижона служил моделью, на которую все должны были равняться в данном сезоне. Один из персонажей комедии Мольера держит в руках ленту, увидев которую другой восклицает: «C’est Perdrigeon tout pur» – «Это чистой воды Пердрижон». Упоминая об этой лавке, Донно де Визе учил своих читателей не только тому, что следует носить, но и более продвинутым вещам – вроде того, где найти самый правильный магазин. И ответ был всегда одним и тем же: в Париже.

К 1678 году Mercure galant обрел такую популярность, что стал выходить каждый месяц. В том же году он стал первым периодическим изданием, которое начало помещать на своих страницах картинки, демонстрировавшие последние модные тренды сезона. Иллюстрации изображали наряды в малейших деталях, так чтобы читатели, живущие далеко от Парижа, знали, как собрать правильный ансамбль. На этой картинке представлен мужской костюм зимы 1678 года; все главные детали туалета снабжены подробными описаниями. Например, нам известно, что самые стильные плащи той зимой должны были быть алыми с черным подбоем.

Эти иллюстрации в номере Mercure galant за январь 1678 года отметили тот ключевой момент, когда картинки с красивыми платьями стали использоваться в качестве рекламы модного наряда, который можно приобрести здесь и сейчас.

Иллюстрированные модные журналы начались с этого изображения, гравюры, которая в малейших деталях показывала, как должен был быть одет молодой человек зимой 1678 года

Картина Жана Бера 1678 года представляет собой самое раннее изображение магазина класса люкс, использующего современные методы фешен-маркетинга. Выбор выставленных на прилавках и развешанных на стенах товаров куда больше, чем мог бы принести продавец в частный дом

Подобные изображения быстро стали популярными; они получили название modes, моды. Тот же самый январский номер выявил связь между иллюстрациями и маркетингом моды: там же читатели увидели и рисунок магазина, где можно было купить все изображенные наряды.

Вскоре такие новообразования, магазины класса люкс, стали характерной чертой столицы моды.

На рекламу шопинга по-парижски Донно де Визе не жалел денег. Эта картинка была нарисована Жаном Бера, официальным декоратором короля и главным художником-декоратором Парижской оперы. Бера изобразил щеголя и щеголиху; их наряды в точности соответствуют моделям, представленным в Mercure galant в том году.

Дама и господин находятся в обстановке ничуть не менее модной, чем их собственные костюмы. Это очень дорогой магазин с примерно тем же выбором товаров, что можно было найти у Пердрижона. Модные аксессуары искусно разложены на полках. Роскошные ткани красиво свисают с прилавков, соблазняя потрогать их, ощутить их несравненную мягкость, предлагая покупателям помечтать о том, как выглядели бы они в платье из подобной материи.

Бера обольщал читателей Mercure galant видами прототипа современного универсального магазина – вроде тех, что продают не только вещи, но и эмоции, и настроения. В этом новом виде магазина, как его определяли в январе 1678 года, покупатели могут найти широкий выбор самых модных и желанных товаров в элегантном интерьере, разложенных и расставленных с большим вкусом. Богатство выбора не было случайностью; это было сделано специально, чтобы вызвать у покупателя «жадность», как выразилась некая немецкая дама XVIII века, ошеломить его, показать сразу все самое лучшее, что можно купить за деньги.

Бера не рекламировал чей-то конкретный магазин; он просто изобразил идеальный, по его мнению, парижский бутик.

В последующие десять лет многие художники и граверы – Клод Самполь, Александр Ле Ру, Николя де Лармессен, Ле Камю – так же, как и Бера, создавали образы безупречных магазинов, никогда ранее не встречавшихся ни в Париже, ни где бы то ни было еще. Благодаря им магазин сам сделался арт-объектом, а покупка товаров в нем – единственным способом приобретения предметов роскоши.

До Людовика XIV торговцы приносили образцы товара прямо на дом покупателю, так что в магазинах почти ничего не продавалось. По сути, они служили скорее складами для хранения товара. Выходящие на улицу окна были наполовину забраны горизонтальными ставнями, которые оставляли только чуть-чуть места для выставления товара – все, из чего мог выбирать проходящий мимо потенциальный клиент. Витрины не являлись витринами в полном смысле этого слова, они находились в зачаточном состоянии.

Бера и другие художники впервые показали, как современный магазин может вызвать желание что-то приобрести, привлечь клиентов, выманить их из дома в общественное место. На всех этих изображениях продавцы демонстрируют товар покупателям так, чтобы зацепить их внимание, заставить пробыть в магазине подольше и совершить больше покупок. Художники, казалось, учили и продавцов и покупателей, как правильно делать покупки внутри магазина. Эти картинки 1680–1690-х годов доказывают, что наступила новая эра шопинга: торговцы наконец осознали, что для того, чтобы продать туфли или ткань в современном городе, их надо окружить особой аурой. Торговля предметами роскоши во Франции развилась в настоящую индустрию потому, что все заинтересованные стороны – от купцов XVII века до самого монарха – понимали, какую дополнительную ценность, ту самую неповторимую «французскость», придаст вещам репутация Парижа – столицы моды и парижан – самых стильных жителей Европы.

На картине Александра Ле Ру изображен дорогой обувной магазин, торговый зал которого полностью отделен от склада; он показывает, как сделать его максимально привлекательным для богатых клиентов. Такие покупатели, несомненно, нуждались в персональном обслуживании. Широчайший ассортимент, представленный в магазине, и процесс выбора, в свою очередь, убеждали покупателей отказаться от привычного способа совершения покупок на дому. Элегантная аристократка, истинное воплощение модной парижанки, только что сняла одну туфельку и готовится примерить другую, более нарядную, в полоску и с искусно завязанным бантом, похожим на те, что украшают рукава ее платья. Другие модели расставлены на полках на заднем плане; помощник готов произвести все необходимые измерения и, если потребуется, исправления. Чтобы дать клиентам некое представление о процессе изготовления и подчеркнуть высокое качество материалов и работы сапожника, на прилавке лежат образцы кожи, деревянных колодок и несколько инструментов. Это место, отведенное для презентации, пришедшее на смену полузакрытым ставням и олицетворяющее первые современные магазины. Ле Ру даже подсказывает владельцам таких магазинов, как им следует одеваться, чтобы покупатели чувствовали себя удобнее: точно так же, как и они.

Это самое раннее изображение обувного магазина класса люкс. Сапожник надел парик и платье аристократа, чтобы его высокородная клиентура чувствовала себя комфортно

Вот еще одна картина того времени, изображающая еще один новый вид магазина, начинавший входить в моду в Париже: заведение coiffeuse, или парикмахера. В данном случае дамы приложили много усилий, чтобы создать то, что невозможно произвести в домашних условиях. Вместо обычного прилавка они используют изящный резной столик, очаровательный пример того нового вида мебели, что недавно стали выпускать парижские мастерские. К нему они добавили еще одно изобретение парижских мебельщиков, встроенный комод с ящиками для хранения, а над ним расположили различные приспособления для украшения и создания причесок, так чтобы они притягивали взгляд. Помещение украшают широкие окна – французские стекольщики только что освоили изготовление стекол такого размера, и это стало громадным преимуществом, потому что самым большим недостатком магазинов до сих пор являлась нехватка естественного света. Огромные окна сделали их гораздо светлее и в то же время открыли их для мира снаружи. Вид из данного окна позволяет предположить, что парикмахерши разместили свой магазин либо возле бульвара, либо неподалеку от одного из парижских публичных садов; соответственно посещение этого заведения являлось частью прогулки в общественном месте, еще одним новым развлечением. Картинка также позволяет нам сделать вывод, что отдельно стоящие магазины использовали опыт Дворцовой галереи и для того, чтобы повысить продажи, наняли на работу привлекательных молодых женщин.

Вскоре после того, как появились эти первые изображения интерьеров современных магазинов, Жан Магуле, официальный вышивальщик королевы Марии-Терезии, вплоть до ее смерти в 1683 году, открыл свое собственное заведение на улице Сен-Бенуа, возле Сен-Жермен-де-Пре, и это был большой универсальный магазин, настоящий торговый центр. Магуле сообщал своим будущим клиентам, что он создал пространство, полностью отвечающее современным стандартам. Согласно рекламе, магазин Магуле был просторным и светлым, и там было максимально удобно разглядывать ткани и образцы изделий. Чтобы заставить покупателей задержаться подольше, Магуле расставил по всему помещению новомодные, только что появившиеся в продаже кресла, огромные и очень удобные. К тому же магазин мог похвастаться не только двойными окнами с громадными стеклами, но и наполовину застекленными французскими дверями. В качестве прилавка Магуле также использовал колоссальных размеров стол; он застелил его красивой тканью. Таким образом он хотел показать своим потенциальным клиентам, что в его магазине они будут чувствовать себя абсолютно непринужденно; их будут окружать люди, одетые в аристократической манере, а обстановка будет не хуже, чем в любом благородном доме.

Объявление, рекламирующее магазин Магуле, имело форму enseigne, дословно – магазинная вывеска. Такие объявления представляли собой большие листы бумаги с напечатанной на них вывеской магазина; они также использовались в качестве оберточной бумаги для покупок.

В 1690-х годах, когда Магуле придумал свою enseigne, торговцы всеми возможными способами продвигали свои товары, начиная от объявлений в периодике и заканчивая карточками, где значился адрес магазина и перечень товаров. На этой карточке магазина L’Agneau Couronn («Королевский ягненок»), на улице Сент-Катрин в квартале Маре, принадлежавшего меховщикам Беге и Сериру, перечисляются модели муфт и шляпок. К этому моменту такое обилие рекламы стало одной из самых примечательных черт Парижа.

Английский врач Мартин Листер, прибыв во французскую столицу в 1698 году, был поражен тем фактом, что, по сравнению с Лондоном, «в городе очень мало шума и криков от тех, кто продает свой товар». В Париже, объясняет он далее, те или иные вещи рекламируются уже не в старой доброй манере – когда люди расхаживают по улицам и выкрикивают, например, последние новости. Все новые способы подразумевают использование печатной продукции. По словам Листера, стены Парижа стали чем-то вроде дневника, где день за днем запечатлевалась история развития города. Теперь стены обрели голос, и люди шли по улице и читали, что хочет сказать им город. Листер упоминает «газеты, расклеенные на углах улиц… напечатанные крупным шрифтом», «плакаты с унициальными [в дюйм величиной] буквами». «Несомненно, это очень хороший и тихий способ, – такое заключение делает Листер о новых рекламных технологиях, захвативших Париж, то есть о гигантских буквах везде, куда только падает взгляд прохожего.

Эти дамы-парикмахерши добавили в свое заведение большое окно, чтобы сделать помещение светлее. На стене с продуманным изяществом развешаны аксессуары для создания причесок

Королевский вышивальщик Жан Магуле позиционировал свой магазин как самый комфортабельный в городе. Чтобы впустить в помещение больше света, он использовал громадные окна, а его покупатели могли отдохнуть в глубоких мягких креслах

В 1716 году вышло новое периодическое издание под названием Les Affiches de Paris («Афиши Парижа»). В самом первом номере редактор объяснял, что он «знал многих французских послов, которые собирали все парижские плакаты и афиши, с тем чтобы взять их с собой в страну назначения в качестве наиболее наглядного свидетельства величия столицы этого королевства». К началу XVIII века официальные представители Франции осознали, что реклама помогает им делать их работу, объясняя иностранным гостям вроде Листера, как и чем живет современный Париж.

В этом объявлении перечислены товары, продающиеся в «Королевском Ягненке», магазине мехов в квартале Маре

Эта гравюра, появившаяся как раз в то время, когда Листер читал афиши на улицах Парижа, изображает стены, готовые ожить и заговорить. Мужчина слева мажет угол дома клеем, чтобы налепить на него очередной постер или афишу. Подпись наверху начинается со слов «В наши дни печатается и рекламируется все». На самом краю слева мы можем прочитать мысли человека, который расклеивает объявления: «Я клею их везде, на всех улицах… чтобы внушить людям безумные мечты о несбыточном». Художник, Николя Герар-младший, подразумевает, что даже тогда, во времена, когда реклама только зародилась, люди, проходящие по первым обвешанным красочными плакатами улицам, прекрасно понимали, что их суть вовсе не в том, чтобы объявить о каком-либо новом продукте или магазине. Все эти объявления «с унициальными буквами» продавали прежде всего мечты – среди прочих мечту о том, как отбросить прошлое и начать жизнь заново; что все может получиться, если купить правильную одежду и научиться правильно ее носить: тогда другие люди будут смотреть на тебя новыми глазами. И, как ни странно, в Capitale de la Mode эта идея не казалась такой уж безумной или несбыточной.

К началу XVIII века эту идею пропагандировали даже словари французского языка. В примерах использования слова mode говорилось, что «более чем какая-либо другая нация французы могут гордиться тем, что их стиль и мода имитируется повсюду», а также что «иностранцы следуют моде, установленной французами».

Специалист по истории Парижа Шарль Ле Мэр писал в 1685 году, что «парижане одеваются лучше всех в Европе». В описании своих путешествий по Индии Франсуа Бернье прямо и четко объявляет французов самыми прекрасно одетыми людьми в мире. Бернье, который неустанно нахваливал экзотические места, неизменно советовал своим читателям, жаждавшим элегантного и изящного городского пейзажа, остановиться на Париже, а не на, к примеру, Дели. В Дели, объяснял он, можно иногда встретить «раджей… в роскошных одеяниях, покрытых золотом… на великолепных слонах». Но в целом «на двух или трех красиво одетых горожан приходится семь или восемь попрошаек в ужасных лохмотьях», в то время как в Париже «из десяти человек, увиденных вами на улице в любое время дня, семь или восемь будут всегда прекрасно одеты и по виду занимать хорошее положение в обществе».

Так увидел художник Николя Герар новые рекламные технологии, наводнившие улицы Парижа. Подпись наверху гласит: «В наши дни печатается и рекламируется все»

Рассказывая об этих прекрасно одетых людях, которых можно встретить на улицах Парижа, Бернье использует осторожную формулу «по виду», тем самым намекая своим читателям, что, несмотря на все разговоры о том, что мода делается представителями аристократии, «благородное» и дорогое платье в современной столице далеко не всегда означает благородное происхождение его владельца.

До этого момента – а в странах вроде Индии и до сих пор – мода служила верным индикатором социального положения. Стиль одежды менялся редко, и поэтому дорогой предмет гардероба довольно долго сохранял свою ценность в качестве статусного символа. Пока мода двигалась такими шагами, производство предметов роскоши не могло развиваться в большом масштабе. Чтобы это произошло, нужно было сделать так, чтобы мода менялась как можно чаще. Заинтересованные торговцы и производители обеспечили ей такие темпы, что, как заметил тот же Mercure galant в 1673 году, «за ними едва можно угнаться». К тому же, чтобы производство превратилось в настоящую индустрию, было необходимо, чтобы высокая мода проникала во все более широкие слои населения. Она не должна была принадлежать только избранным. Фешен-индустрия была вынуждена пропаандировать демократичную моду, доступную всем.

Однако заявить об этом в открытую означало бы разрушить великолепную маркетинговую концепцию, придуманную Людовиком XIV для французской индустрии роскоши: идею о том, что мода создается исключительно при королевском дворе. Вместо этого те, кто продвигал Париж как столицу моды, просто защищали обе точки зрения, как будто они совершенно не противоречили друг другу. Донно де Визе, сообщая о последних новостях моды, занимался как раз этим. С одной стороны, он поддерживал принцип, на котором держалась вся индустрия, а именно существование le bel air, или le bon air, правильного стиля, который он признавал прерогативой исключительно французского двора и круга приближенных. «Le bel air, – писал он, – это определенный дух, шарм, который люди не принадлежащие ко двору или иностранцы не способны создать самостоятельно». С другой стороны, как объяснял Донно де Визе, мода, зародившаяся при дворе, мгновенно распространялась от придворных дам до всех прочих женщин Парижа, вплоть до хорошеньких продавщиц, а также географически, в провинцию и в другие страны. Если оригинальный наряд, к примеру, украшали пуговицы, инкрустированные настоящими драгоценными камнями, в его копии можно было использовать поддельные, а в относительно недорогой версии заменить золотые пуговицы на простые.

Эта противоречивая концепция – что высокая мода является эксклюзивной и в то же время доступной для всех – легла в основу становления Парижа как столицы мировой моды. Путеводители одновременно настаивали на том, что людей высших сословий легко отличить от других и что они уникальны – «они носят на себе целое состояние», как выразился один из авторов, – и так же легко убеждали читателей, что любой иностранец, попавший в столицу, может «полностью преобразиться», если нужно, «всего за несколько часов». Те, у кого было мало времени или наличных, могли приобрести уже готовое платье, новое или поношенное, или взять напрокат наряд для особого случая, например для бала. Все они подчинялись тому, что Немейтц назвал «первым правилом для иностранца в Париже: вы никогда не должны выделяться, вы должны строго придерживаться моды настоящего момента». В большом городе, где о людях часто судят по внешнему облику, их больше не принимали за чужаков. Человек становился тем, кем его провозглашал его костюм. Следовательно, утверждали путеводители, la mode способствовала социальной мобильности. По словам одного из них, покупая готовую одежду, «вы можете так же легко выбрать нужное вам положение в обществе, как и нужный размер».

Завлекая таким образом своих читателей, путеводители считали само собой разумеющимся, что гости будут приезжать в Париж, чтобы насладиться занятием, для которого в языке еще даже не было придумано имя: шопингом. Во французском это иногда называлось «бегать по магазинам» – по утверждению одного из авторов, «весьма утомительное времяпрепровождение». Некоторые путеводители – например, Немейтца – обучали потенциальных посетителей правилам этого нового городского развлечения; одним из подзаголовков у Немейтца было «Как хорошо потратить время и деньги в Париже». Другие авторы, такие как Марана, предупреждали читателей, что видимая доступность и богатейший выбор предметов роскоши могут заставить новоприбывших «потерять голову» и спровоцировать их «потратить все до последнего цента и заплатить за вещи гораздо больше, чем они стоят». Таким образом Марана первым оповестил покупателей об опасности, которая с тех самых пор является одной из главных целей повышения объемов продаж: максимально стимулировать клиента, сделать так, чтобы он потерял контроль над собой, и спровоцировать его на спонтанные покупки.

Все путеводители говорили о том, что шопинг в Париже – дорогое удовольствие, но Немейтц добавил к этому еще один совет: «Тратьте свои деньги в тех местах, где делать это приятно и в радость»; и в этом отношении никакой другой город не мог сравниться с Парижем и «французскими штучками». Он полагал, что «по-настоящему хорошая одежда» – это лучшее вложение денег для гостя столицы, и старался им в этом помочь, то есть подсказать, где найти лучшее качество по лучшей цене. У парижских торговцев только что вошел в обычай термин le juste prix – «правильная, справедливая цена». Это новое словосочетание означало, что в дорогих бутиках старомодная базарная манера торговаться постепенно уступала место фиксированным ценам, а также что парижские торговцы, специализировавшиеся на предметах роскоши, определили для себя рыночную нишу: они позиционировали себя как поставщиков товара исключительно высшего качества, соответствующего самым последним модным тенденциям. Это оправдывало le juste prix, цену более высокую, чем в других магазинах Европы.

И Немейтц соглашался с такой аргументацией. Он писал для путешественников, имевших возможность сравнивать товары в различных странах Европы, и объяснял, что в некоторых случаях невысокая цена – это главное, что имеет значение. Например, не важно, где вы покупаете нижнее белье; вполне можно приобрести его в Голландии или Англии, где есть более дешевые модели. Совсем другое дело – высокая мода; товары действительно самые модные обязательно должны стоить больше именно потому, что их нельзя найти в других магазинах. Чтобы проиллюстрировать свою точку зрения, Немейтц представляет читателям одного из самых известных торговцев конца XVII – начала XVIII века Ла Френе.

«L’opinion fait tout», – говорит Немейтц (то есть что думают люди – самая важная вещь), имея при этом в виду, что в Париже «ничто не считается красивым и стильным, если только это не было куплено в магазине Ла Френе». Где-то в других магазинах можно найти товар, который вы сочтете похожим, но вы не сможете обмануть настоящих знатоков моды, которые с одного взгляда поймут, приобрели ли вы вещь у Ла Френе, пишет он. А когда кто-то узнает ваш наряд от Ла Френе или вы имеете возможность сказать, что купили что-то у Ла Френе, – это стоит гораздо больше, чем деньги.

Ла Френе одним из первых понял, что его бренд – так бы мы назвали это сейчас – имеет определенную стоимость и что его имя может повысить цену товара, продающегося в его магазине, и не только в легендарном первом универмаге на престижной улице Сент-Оноре, но и в других отделениях тоже. Ла Френе открыл магазины в нескольких районах Парижа, включая лавку в Галери-дю-Пале, и создал, таким образом, первую сеть. Он даже импортировал товар под своей маркой в другие страны, и выручка легко покрывала расходы на доставку. Как сообщал читателям Немейтц, «месье де Ла Френе продает товары и за границей, но с надбавкой».

Ла Френе был настолько уверен в ценности своего имени, что стал одним из первых торговцев, который решился сломать многовековую практику: выставлять товар, не называя цену, и затем торговаться с каждым покупателем. В других местах в Париже, объяснял Немейтц, вы еще сможете поспорить о цене, но Ла Френе «объявляет свою стоимость и никогда не торгуется». Его магазины были в числе первых, где появилось это нововведение, так изумившее Мартина Листера в 1698 году: фиксированные цены. Листер назвал это «очень быстрым и легким способом делать покупки»; по его словам, «четкие цены были написаны на всех вещах, продающихся в магазине». Во всех своих маркетинговых стратегиях Ла Френе полагался на ценность la mode.

Почти за два десятилетия до того, как Немейтц написал о Ла Френе в своем путеводителе, драматург и журналист Лоран Бордело в 1695 году написал диалог, где один из персонажей спрашивает, как же достичь этого неуловимого шарма, le bel air. Ответ был таков: «старательно посещать [магазин] Ла Френе». Он мог не просто нарядить человека в костюм; Ла Френе обладал способностью придавать чужакам тот самый le bel air, делать так, чтобы они выглядели «как если бы принадлежали к французскому двору». И эта перспектива волновала очень многих.

Вскоре после того, как Бордело написал свою сценку, английский памфлетист Эразмус Джонс посвятил длинную язвительную речь французской модной индустрии, которая меняет и путает установившийся в мире порядок. Этот памфлет показывает, как серьезно воспринимали многие власть всемогущей la mode, о которой кричали путеводители и периодические издания. В больших городах – и из-за больших городов, – писал Джонс, – мода больше не служила гарантией статуса. Теперь «красивые перья делают красивых птичек, и в тех местах, где человека не знают, его почитают согласно его одеянию и прочему антуражу». Новая система «моды», изобретенная французскими торговцами, говорит Джонс, «поощряет каждого… кто имеет хоть какую-нибудь возможность, носить одежду более высокого статуса, чем его собственный; особенно в больших и густонаселенных городах, где невразумительные персоны могут повстречаться с пятьюдесятью незнакомцами за час и только с одним знакомым и, соответственно, будут иметь удовольствие быть принятыми большинством не за тех, кем они на самом деле являются, но за тех, кем они желают казаться». В Столице моды каждый, кто обладал достаточными средствами, мог мгновенно повысить свой социальный статус.

Более чем успешные методы владельцев магазинов вроде Ла Френе вызывали нечто большее, чем просто социальное беспокойство. Ла Френе был лишь одним из парижских торговцев, поставлявших свой товар в другие европейские столицы. Он был связан с целой сетью французских купцов, которые в последние десятилетия XVII века начали открывать по всей Европе магазины, где предлагались исключительно парижские предметы роскоши. Самые богатые европейцы, если им хотелось обновить гардероб, по-прежнему делали заказы напрямую в парижских магазинах. Иногда количество заказанных ими товаров было настолько велико, что об этом даже писали в Mercure galant. Но как только управляемые французами бутики появились и в других столицах, доступ к последним модам из Парижа получило гораздо большее количество людей. К концу века суммы, которые тратились на приобретение предметов роскоши, вызывали серьезные опасения у многих осведомленных современников-европейцев.

Описывая свои долгие странствия по Европе, выпускник Кембриджа Эллис Верьярд упрекает своих соотечественников в «одержимости… всем, что носит французское имя». Он рассуждает о «множестве [французов], которые открыли торговлю за границей», добавляя, что «Италия, Испания, Германия, Англия и Голландия полны ими». Французскому купцу, открывшему магазин в другой стране, удается «набить карманы… в десятилетний срок». Такова «ловкость французов, назначающих высокую цену на свои товары», заключает Верьярд, и «безумие» европейцев, желающих иметь только вещи «прибывшие издалека и купленные задорого».

Другие пытались оценить объем прибыли, которую приносило французской экономике подобное «безумие». Памфлет 1679 года, подписанный инициалами Дж. Б. (автором которого был, возможно, Слингсби Бетель, преуспевающий английский коммерсант и сторонник свободной торговли), предупреждал европейских рабов Madam la Mode, что, хотя «Франция не имеет залежей золота или серебра… как имеют их другие страны, но тем не менее… денежный запас ее ненамного меньше всех денег Европы, вместе взятых». Такая оценка подтверждала перемену общественного мнения, произошедшую в Англии в начале 1670-х годов, в то самое время, когда Франция практически захватила монополию на производство предметов роскоши. В результате англичане начали испытывать сильнейшую антипатию к французам, обвиняя их в том, что они развратили английский двор. Такого же мнения об экономических последствиях доминирования Франции в мире моды придерживался итальянский торговец шелками Антонио Занон; он говорил, что «само слово mode является истинным сокровищем для Франции, вечным и несметным богатством… самым ценным капиталом».

В 1673 году Донно де Визе придумал новый термин l’empire de la mode – империя моды. Столетие спустя европейцы уже воспринимали это выражение буквально, полагая, что французам удалось превратить la mode в настоящую империю, в которой, в отличие от всех прочих, они сами производили продукт, приносящий прибыль, а не добывали сокровища в далеких колониях. Учитывая все области, в которых правила la mode – французские «шелка и безделицы», или «вина и бренди» Франции, французский экспорт действительно приносил не меньше, чем золотые копи. Все современные комментаторы как один считали, что французы «вытягивают из Европы чудовищные суммы». Оценки создавшегося в то время торгового дисбаланса несколько отличаются, но все они говорят о том, что чаша весов тяжело склонилась в сторону Франции. По некоторым подсчетам, уже в конце 1670-х годов Англия ежегодно импортировала из Франции товаров на 1,5 миллиона фунтов больше, чем экспортировала.

Все современники также соглашались, что за превращение «лент, кружев, духов и… прочих пустяковых товаров» в национальное достояние Франция должна благодарить Людовика XIV, «поощрявшего и улучшавшего как торговлю, так и производство», и Кольбера, «не позволявшего ввозить во Францию иностранные товары, если только они не были обложены высочайшим налогом», создавая таким образом торговый перевес, которому завидовали остальные государства. Чтобы подкрепить свою точку зрения, Занон даже процитировал слова самого Кольбера, прекрасного стратега, о том, как он сумел «не дать деньгам покинуть королевство Францию».

Даже спустя век после смерти Кольбера европейцы все еще жаждали понять, как ему удалось превратить моду в неиссякаемый золотой рудник. Однако, даже зная его стратегию, они были не в состоянии изменить положение дел. Как признавали все критики, не одобрявшие господство французской индустрии роскоши, ничто не могло замедлить, а тем более остановить неумолимое наступление la mode. Как заметил французско-итальянский писатель Луи Антуан де Караччиоли, проницательнейший наблюдатель и знаток своего времени, силы, пробужденные Людовиком XIV и Кольбером, обрели свою собственную жизнь. «Поскольку коммерция – это та нить, что связывает нации, неудивительно, что она делает Европу французской, – пишет он и добавляет: – Европейское дитя еще едва умеет ходить, как его уже учат лепетать это драгоценное слово «Париж» и [объясняют], что так называется великолепный город, где делаются все самые прекрасные и изящные вещи».

Если те самые дети, с младенчества приученные служить моде, позже совершали поездку в Париж, они находили полное подтверждение своим первым урокам стиля. К середине XVIII века Париж действительно превратился в столицу моды, настолько, что, согласно альманаху тех лет, посвященному городским торговцам и мастеровым, половина всех лавок торговала предметами роскоши и одеждой. В городе насчитывалось более полутора тысяч couturires (швей и портных), но только 300 лавок, где продавались фрукты; более двух тысяч merciers – галантерейщиков, чьим товаром была одежда класса люкс, но только 280 vitriers, которые могли вырезать и заменить разбитое стекло. «Французская промышленность работала днем и ночью», выдавая один модный фасон за другим; благодаря уличному освещению парижские магазины оставались открытыми до десяти-одиннадцати часов. Как и современный город, мода не знала, что такое сон.

Так добавилась еще одна черта к образу Парижа, который мы знаем сегодня, города, где гостей окружает атмосфера вкуса и моды. Никакой другой город в мире не ассоциируется так прочно (и так долго) с миром высокой моды и стиля. И начиная с конца XVII века торговля предметами роскоши остается весьма прибыльным бизнесом для Франции.

Но истинное наследие la mode мы можем найти везде. Париж XVII века сделал шопинг таким, каким мы его знаем сейчас, – мы сравниваем товары, покупаем их в магазинах, более того, в красивых магазинах, где товар разложен максимально заманчиво, а продавцы и продавщицы максимально привлекательны, мы платим больше за более модный продукт или более крутой бренд, наконец, мы занимаемся шопингом, чтобы развлечься и приятно провести время. Тот Париж подарил нам первую модную рекламу, первые модные журналы и саму идею модного тренда. В XVII веке повсеместно считалось, что Париж и есть шопинг – и во многих отношениях так оно и есть и по сей день.

Глава 8. Город финансов и нового богатства

В деревнях и маленьких городках признаи личного благосостояния и социальных различий, как правило, не бросаются в глаза. Но в крупных городских центрах разница между теми, кто имеет, и теми, кто не имеет, зачастую грубо очевидна. И этот феномен далеко не нов.

Чтобы стать демонстративным, потребление должно было оказаться в благоприятной среде, вроде большого города, где можно приобрести широкий спектр достаточно дорогих и роскошных товаров. Потребление также должно было распространиться за пределы традиционного круга клиентов, покупающих данные товары, поскольку королевские дворы и аристократические семьи пользовались этими вещами только в относительно закрытых местах, таких как дворцы и дворянские особняки. И наконец, новые потребители предметов роскоши должны были отказаться от сдержанности и начать демонстрировать свое богатство открыто. Кроме того, демонстративное потребление возможно только в городе, где достаточно населения, чтобы обеспечить обширную и постоянную аудиторию, к тому же способную оценить стоимость того, что выставляется напоказ.

В Париже XVII века наличествовали все эти факторы, и он стал европейской столицей демонстративного потребления, где новоприобретенное богатство настойчиво, почти неприлично показывалось окружающим. Для этого в Париже появлялись все более благоприятные возможности – от постройки особняка, пышнее которого город еще не знал, до приобретения роскошнейшей одежды. Наиболее щегольски одетых людей было легко распознать на бульваре.

Однако во многих случаях эти весьма модные и состоятельные на вид персоны являлись вовсе не теми, кто безраздельно властвовал в Париже времен Людовика XIV.

Париж XVII века часто изображают как место, где правила аристократия, город со строгими социальными рамками, находившийся под влиянием «старых денег», наследственных состояний богатых дворянских родов. Но хотя старые деньги и играли роль в обретении столицей ее современного лица, новый Париж преимущественно строился на новоприобретенных капиталах людей, являвшихся совершенными чужаками в традиционных кругах власти. Хвастливее всего выставляли напоказ свое невероятное богатство непарижане довольно скромного происхождения. Широкую публичность обретали истории молодых людей из провинции, из бедных семей, которые, прибыв в столицу, зарабатывали состояния. И своим превращением из нищих в богачей они были обязаны только собственному инстинкту и пониманию того, как работает современный мир больших финансов.

Во всех главных городских проектах Парижа XVII века, от площади Руаяль до острова Сен-Луи и Вандомской площади, на самых видных местах в самых модных районах, на каждой только что построенной или расширенной авеню, самые заметные, красивые, новаторские здания были построены на деньги тех, о ком первый министр Людовика XIII, кардинал Ришелье, говорил, что они занимают «особую нишу» во французском обществе. Он имел в виду представителей новой могущественной финансовой элиты, которая на протяжении XVII века обретала все большую силу. Ришелье отводил им особое место в обществе, поскольку, несмотря на аристократический образ жизни и огромную власть, многие из них отнюдь не привыкли к нему с пеленок.

Влияние финансовой элиты на городской пейзаж путеводители рассматривали как достойный внимания элемент современного Парижа. Если особенно примечательная резиденция принадлежала человеку из мира финансов, авторы обязательно на это указывали. И в самом деле, более половины зданий, построенных в Париже в XVII веке и имевших архитектурную ценность (они являются архитектурными памятниками и сейчас), принадлежали тем, кто сделал свое состояние сам, а не унаследовал его от родовитых предков. Эти люди, которых в начале века стали называть «финансистами», в три раза чаще, чем потомки знатных фамилий, возводили особняки и тем самым способствовали созданию современной французской архитектуры. И, как говорилось в некоем труде 1707 года, это понимали все: «Каждому известно, что только из-за финансистов [Париж] обрел тот самый особый блеск, которым он так знаменит в наши дни».

Не только финансистов следовало благодарить за «особый блеск» прекрасных современных зданий. Люди еще одного рода деятельности обрели невероятную важность в развивающемся городе: застройщики. Те, кто вкладывал деньги в недвижимость, как и финансисты, зачастую приезжали в Париж из провинции и происходили из очень скромных семей. И, как и финансистам, им удавалось стряхнуть с себя свое прошлое и с поразительной скоростью заработать сказочные состояния.

Финансисты и застройщики были тем паровозом, который двигал город вперед. Без их солидных финансовых вливаний, определенного вкуса к риску, делового чутья и способности предвидеть будущее никакая традиционная власть, ни городская, ни королевская, не сумела бы настолько изменить Париж к лучшему.

Естественно, что об этих историях феноменального успеха много говорили. Вскоре сформировалась и культовая городская фигура: человек, сделавший себя сам. В заново рождавшемся Париже каждый мог стать кем угодно – во всяком случае, так начинали считать французы. Бедный юноша из маленькой деревеньки на другом конце Франции мог приехать в столицу без гроша в кармане, через несколько лет заняться недвижимостью или финансами и закончить карьеру с одним из самых крупных состояний в Париже.

Однако подобное явление – нищий чужак, в одночасье превратившийся в финансового воротилу, – всегда рассматривалось в негативном ключе. Те самые парижане, которые с таким удовольствием становились частью разнородной толпы на Пон-Нёф или в садах Тюильри, куда более неодобрительно воспринимали эти новые социальные перемены.

Париж XVII века манил большими деньгами; это был город, который, как писали современники, «изобиловал роскошью», «рай для богатых и ад для бедных», потому что всюду, куда только падал взгляд, были «бесконечные магазины, ломящиеся от вещей, которые безумно хотелось купить». В этом городе сила денег зачастую переворачивала установленную веками иерархию – те, кто знал, как быстро заработать, становились хозяевами столицы вселенной, которой провозглашал себя Париж. Как выразился один современник в 1694 году, «в веке, в котором мы живем, золото – это все; его абсолютная власть делает его господином всех людей… Золото дарует титулованное дворянство даже самым низкорожденным».

Многие воспринимали тот факт, что Парижем правит презренный металл, довольно тяжело.

Финансистов поносили и в политических памфлетах, и в мемуарах, и в романах и комедиях, и даже в юридических трактатах. Писатели любого происхождения – и высокого и низкого, и строгие судьи, и анонимные сатирики – отзывались о новых богатых как о «пиявках», высасывающих кровь из страны и превращающих честных граждан в нищих.

Авторы XVII века придумали целый список названий для этих людей, которым современный город был обязан своим становлением. Даже сегодня эти французские слова встречаются в других языках: нувориш (фр. nouveau riche), парвеню (фр. parvenu). Точно так же прижилось в языке и слово «финансист», термин, характеризующий человека, который обычно имеет дело с большими объемами денежных средств. Первое употребление этого слова в английском было отмечено в сочинении Джона Ивлина «Государство Франция» (The State of France) 1652 года; там он объяснял происхождение «доходов королевской казны» и описывал «великих финансистов, которые поистине высасывают кровь из французского народа».

Впервые в европейских языках появились слова для классификации индивидуумов согласно их финансовому статусу и обозначения тех, кто приобрел свое состояние недавно. Такие люди, разумеется, существовали и раньше, но не в количествах, заслуживающих официального лингвистического признания данного феномена. И в то время как раньше, в европейских городах вроде Венеции и Амстердама новые крупные капиталы наживались на торговле, в частности внешней торговле, парвеню, наводнившие Париж XVII века, заработали деньги не на товарах, а исключительно на финансовых операциях.

Финансисты появились примерно в 1600 году, когда французская монархия столкнулась с денежными проблемами, с которыми до сих пор имеют дело современные государства.

До XVII века и в его начале Франция большей частью жила «по средствам»; Генриху IV даже удалось создать небольшое положительное сальдо (по словам Адама Смита, он был одним из последних монархов, кто сумел это сделать). Затем, в первой четверти века, расходы начали превышать доходы. В результате банкиры, особенно итальянцы, традиционно управлявшие финансами всех европейских государств в XVI веке, постепенно перестали играть важную роль во французской экономике. Те, кого в те времена называли банкирами, имели дело с обменом валют и перемещениями капиталов по Европе. Например, когда монарху требовалось заплатить жалованье солдатам, находящимся в другой стране, он обращался к банкиру. Но когда французские короли начали тратить деньги в неслыханных прежде масштабах, возникла необходимость в финансовых агентах нового типа. Лион, бывший финансовый центр Франции, ассоциировавшийся прежде всего с итальянскими банкирами, сдал свои позиции. К 1630-м годам вся финансовая активность государства сосредоточилась в Париже, городе, где жили финансисты, новые денежные воротилы, на которых все больше и больше полагалось правительство.

На протяжении XVI века доход французской монархии оставался более или менее стабильным – от восьми до двадцати миллионов ливров ежегодно, но в первой половине XVII века ситуация драматически изменилась. Например, между 1590 и 1622 годами доход вырос от приблизительно восемнадцати миллионов ливров до пятидесяти миллионов ливров в год; к 1653 году общая сумма поднялась до около ста девяти миллионов и удерживалась на уровне более ста миллионов во время всего периода правления Людовика XIV. Это означало, что французская монархия имела доступ к ресурсам, которые в разы превосходили средства ее основных европейских соперников. Известный экономист XVIII века подсчитал, что в правление Людовика XIV доход Франции в четыре раза превышал доход Англии и почти в три раза – Голландской республики.

Сравнительно немного из этого тратилось на поддержание внешнего лоска: между 1600 и 1656 годами расходы двора выросли всего лишь с трех миллионов ливров до шести. Однако, если в 1600 году траты двора отнимали 31 процент бюджета, в 1656 году они составляли всего 7 процентов. За полвека стоимость войн изменила лицо французской экономики.

Франция находилась в состоянии войны с иностранными противниками в общей сложности шестьдесят лет между 1615 и 1715 годами; еще пять лет в состоянии гражданской войны. К тому же европейцы стали вкладывать в войну беспрецедентные средства. Тридцатилетняя война (1618–1648), Война Аугсбургской лиги, известная также как Война Большого альянса (1688–1697), и Война за испанское наследство (1701–1714) сделали вооруженный конфликт гораздо более дорогим предприятием, чем раньше. В результате французская военная машина разрасталась все больше. Если в 1590-х годах французская армия насчитывала 40 тысяч человек, то уже менее чем через сто лет Людовик XIV располагал силой в более чем четыреста тысяч солдат. Поскольку главные противники Франции, Англия и Голландия, являлись морскими державами, а во Франции практически не было флота, на его создание были брошены огромные средства; в 1661 году он состоял из восемнадцати полуразвалившихся кораблей, но очень скоро под знаменами Франции ходило уже более ста двадцати судов.

Эти изменения стали возможны благодаря тому, что правящие силы, как выразился позже Адам Смит, осознали «необходимость получения кредита в военные времена». «Внезапные и огромные расходы… не могут ждать, пока необходимые средства наберутся с помощью введения новых налогов. В подобных условиях у правительства нет иного выхода, кроме как занять нужную сумму».

Бухгалтерия французского правительства разделяла расходы на «штатные» (траты двора) и «нештатные». Из-за возросшей стоимости войн нештатные расходы резко скакнули вверх – от семи миллионов ливров до более ста миллионов. Когда возник дефицит бюджета, государство принялось занимать средства в неведомых прежде размерах, и ему пришлось обратиться за помощью к новому типу финансовых агентов, появившихся в конце XVI века: финансистам.

Первые финансисты подписывали с короной traits – кредитные или налоговые соглашения или на аукционах, иногда организуемых государством, приобретали charges – должности в частных налоговых ведомствах с тесными связями в правительстве; этот тип администрации стал очень распространен в ходе XVII века. Взамен финансисты получали возможность собирать новые налоги или вводить новые пошлины на импорт и экспорт товаров; таким образом они гарантировали правительству фиксированный доход и существенную долю из него забирали себе. Условия контрактов варьировались в зависимости от спроса и предложения, но финансисты всегда давали деньги под процент гораздо выше официального, от пяти до восьми. В определенные моменты, когда война шла особенно неудачно, а денег было, соответственно, совсем мало, притом что требовалось их все больше, ставка по кредитам вырастала до стандартных 25 процентов – отсюда стабильный рост «нештатных» расходов, которые включали оплату кредитов.

Налоговые договоры были особенно выгодны короне, поскольку сделка завершалась сразу и деньги быстро переходили из рук в руки. Контракты на пять тысяч ливров стали обычным делом; многие подразумевали и гораздо большие суммы. Разумеется, иметь дело с такими деньгами могли только немногие финансовые агенты; финансовую судьбу Франции держали в руках менее сотни человек. Чем больше монархия нуждалась в кредитах, тем меньше становилось их число. Так получилось, что первые современные гигантские состояния в Париже являлись не доходами от торговли или производства, но от крупных финансовых операций. К середине XVII века французское слово affaires – «бизнес, дело» – стало означать исключительно финансовые дела. Если о ком-то говорили, что он dans les affaires, «занимается делами», все знали, что этот человек принадлежит к миру финансов. А цель крупных финансовых операций состояла в том, чтобы поддерживать на плаву монархию, недаром изначальное значение слова «финансировать» во французском языке означало «снабжать короля деньгами».

В языке скоро появилась масса слов для обозначения людей бизнеса: traitants (от trait, налоговое или кредитное соглашение), partisans (от partis, еще одного слова, означавшего то же самое), fermiers («фермеры», поскольку процесс собирания налогов назывался «фермерством»), malttiers (от maltte, несправедливый налог). Большинство финансистов занимались делами в Париже, и их богатство наблюдали именно парижане. Каждая стадия обновления города стала возможна только благодаря им – их готовности вкладывать деньги в общественные проекты и принимать финансовый риск.

Мантра сегодняшних риелторов – «местоположение, местоположение, местоположение» – была актуальна и для тех, кто финансировал создание современного Парижа. В 1600 году у состоятельного человека, желающего построить особняк в столице, было не так уж много вариантов выбора. Земли было более чем достаточно, чего нельзя было сказать о местоположении – достойном участке, где новый дом смотрелся бы особенно выигрышно и который увеличил бы его стоимость. К 1700 году таких мест в Париже было уже много: Левый берег и Правый берег представляли собой престижные, только что отстроенные районы, соответствующие самым современным стандартам городской планировки.

Первые признаки влияния новой экономической политики на современный город проявились на площади Руаяль. Двое из тех, кому король предоставил участки, выходившие на площадь, являлись символичными фигурами для нового Парижа: Шарль Маршан и Жан Муассе.

Маршан, единственный «профессиональный» застройщик из первых жителей площади, только что завершил свой самый амбициозный на тот момент проект: первый мост в Париже, который финансировался исключительно частным образом. Он полностью оплатил постройку Pont Marchant, или моста Маршана (официально мост назывался Pont aux Marchands), который соединил остров Сите с Правым берегом. (Деревянный мост сгорел в 1621 году.)

Жана Муасе тогда еще только начинали называть Жаном де Муассе. Это был человек, который сделал себя сам. Титул ему даровал Генрих IV «за его вклад в экономику». И в самом деле, Муассе начал давать королю деньги в долг вскоре после того, как Генрих IV задумал массивную перестройку столицы. Однако при этом такие люди, как Муассе, нечасто встречаются в коридорах власти.

Родившийся в крайне бедной семье в окрестностях Монтобана, что на юго-западе Франции, Муассе прибыл в Монтобан в 1585 году в поисках работы. Он устроился слугой в дом к барону де Ренье, который нашел юношу довольно способным и определил его в ученики к некоему парижскому портному. У Муассе не было денег на дилижанс, поэтому весь путь до Парижа в 1592 году он проделал пешком, что заняло у него целый месяц. Позже в своем завещании он напишет, что в 1592 году он был «без гроша и в крайней нужде». Но, оказавшись в Париже, ученик вскоре превратился в успешного портного. Большой прорыв в его карьере произошел, когда он отправился сопровождать своего клиента во Флоренцию для переговоров о браке Генриха IV. Там Муассе, истратив все свои сбережения, закупил дорогих тканей, которые потом крайне выгодно продал во Франции. Выручку он использовал для того, чтобы давать деньги в кредит.

Среди современников Муассе был известен своей непорядочностью и «противозаконной» деятельностью. Однажды его чуть было не казнили за кражу королевского имущества, и спасло его только вмешательство одной из любовниц Генриха IV. Несмотря на все это, он сумел стать до такой степени полезным королю, что Генрих IV часто обращался к нему за советом и доверял его суждению. В 1603 году король даже предоставил Муассе прибыльную должность в муниципальном финансовом управлении. Нищий юноша из Монтобана преуспел настолько, что к 1605 году имел возможность заплатить больше четырех с половиной миллионов ливров за пост в государственном налоговом ведомстве. А к 1609 году он мог позволить себе не только особняк в самом престижном месте площади Руаяль – так называемый grand pavilion, теперь «павильон королевы», но и еще один дом возле Лувра и великолепный chteau в окрестностях Парижа, где гостили король и королева. Даже кардинал Ришелье отмечал превращение «скромного портного в богатого финансиста».

В 1634 году королевские бухгалтерские книги зафиксировали резкий скачок расходов: от 72 миллионов в 1633 году они выросли до 120 миллионов, а в следующем году до 208 миллионов – порог, который не будет перейден в течение многих десятилетий. В 1634 и 1635 годах, когда Ришелье счел, что Франция должна вступить в открытый конфликт с Габсбургами, в Тридцатилетней войне наметился решающий поворот. Это повлекло за собой повышение расходов на военные нужды – и еще больше займов у финансистов, чем раньше.

В 1630-х годах началась одна из величайших эр застройки Парижа. В 1633 году был продан первый крупный лот на чудесном, только что возведенном острове Сен-Луи. К началу 1640-х на острове были уже возведены все самые пышные и красивые особняки. Одновременно с этим девелоперы взялись за обширные и большей частью пустынные участки на обоих берегах Сены – уникальный для истории Парижа феномен. Эти проекты оказались последними для застройки центра города; с тех пор Париж разрастался только вовне, расширяя свои границы. И большинство клиентов, приобретавших эту новую недвижимость, нажили свое состояние на Тридцатилетней войне.

Район Левого берега составляют современные шестой и седьмой арондисманы (arrondissement – округ), район Правого берега примерно занимает площадь второго арондисмана. Грандиозность этих предприятий восхищает не меньше, чем тот факт, что за каждым из них, несмотря на официальный консорциум из нескольких застройщиков, стояла в основном одна личность. Невероятно, но сегодня почти неизвестно имя Луи Ле Барбье, хотя он, возможно, являлся тем человеком, который более других сформировал нынешний Париж.

Ле Барбье родился в Орлеане в весьма скромной семье. В начале XVII века он перебрался в Париж и женился на дочери состоятельного человека, который тоже занимался спекуляциями с недвижимостью, но в небольших масштабах. Около 1610 года Ле Барбье осторожно примкнул к первому поколению финансистов. К 1622 году он стал партнером в консорциуме, который выкупил у государства право на застройку очень выгодного и заметного участка прямо напротив Лувра. Именно тогда Ле Барбье нашел свое настоящее призвание: он стал первым современным крупным девелопером. Следующие двадцать лет он строил и продавал недвижимость, получая фантастическую прибыль.

Освоение территории напротив Лувра оказалось весьма длительным предприятием, которое по-настоящему окупилось только лишь в 1630-х годах. Оно также было довольно дорогостоящим; в дело были вложены сотни тысяч ливров, и Ле Барбье инвестировал в него больше чем другие партнеры. Он нанял замечательных архитекторов, чтобы построить великолепные особняки на просторных участках земли, так чтобы покупатели могли приобрести уже готовую недвижимость, что приносило гораздо большую прибыль. Чтобы увеличить стоимость домов, Ле Барбье обеспечил и некоторую инфраструктуру: мост (Пон-Руж, фр. Pont Rouge, предшественник нынешнего моста Руаяль), большой насос и систему медных труб, которые снабжали район водой, набережную (часть которой сейчас является набережной Вольтера, Quai Voltaire), крытый рынок, названный рынком Барбье, и, конечно, современные улицы: рю (или улицу) дю Бак (rue du Bac), рю де Верней (rue de Verneuil), рю де Бельшас (rue de Bellechasse) – по-прежнему самые престижные адреса в Париже. Ле Барбье фактически заложил новый квартал – Фобур-Сен-Жермен.

В 1630–1640-х годах Париж расширялся невероятными темпами, и первые финансисты отвечали за более чем половину строящихся зданий. На тот момент 48 процентов финансистов проживали в собственных особняках, многие из которых не уступали аристократическим резиденциям; в четверти из них насчитывалось от шести до десяти спален, в 16 процентах более десяти, и один особняк мог похвастаться тридцатью спальнями.

Часть жителей Фобур-Сент-Оноре принадлежала к финансовой элите Парижа. Вообще финансисты предпочитали жить поблизости от власти, то есть возле Лувра и дворца Ришелье (Palais Cardinal, Кардинальский дворец), ныне Пале-Рояль. Поэтому они скупили почти все участки в новом районе Ле Барбье на Правом берегу. Его негласно прозвали «кварталом Ришелье», поскольку его южная граница примыкала к парку дворца кардинала.

Этот проект Ле Барбье заполнил последнюю остававшуюся свободной часть территории в непосредственной близости от Лувра и стал самой значительной застройкой на Правом берегу с XIV века. Сегодня этот район простирается от Парижской оперы почти до Ле-Аль, от парка Пале-Рояль до бульваров. В 1632 году консорциум приобрел право на расширение города к северу. Ле Барбье выиграл тендер на перенос нескольких городских ворот, в частности ворот Сент-Оноре, и строительство еще одного входа в город возле Лувра. План строительства, идею которого предложил сам кардинал Ришелье, предполагал наличие необычной инфраструктуры, в том числе судоходного канала и главного новшества – закрытой системы канализации, которую предполагалось поддерживать в чистоте с помощью воды из канала.

Многие крупные французские финансисты приобрели землю в новом квартале, расположенном возле Лувра; особняки, построенные самыми знаменитыми архитекторами того времени, являлись одними из самых больших в Париже

Некоторые из этих проектов так и не были реализованы, но достижения тем не менее оказались внушительными. Ле Барбье почти полностью выкупил доли своих компаньонов и проложил несколько красивых новых улиц, таких как современные рю де Пти-Шан (rue des Petits-Champs) и рю Сент-Анн. Верный своему стилю, в 1636 году он добавил просторный, на 18 лавок, boucherie – мясной рынок; аренда каждой из лавок обошлась ему в пятьсот ливров в год. Чтобы привлечь в новый район торговцев и ремесленников, Ле Барбье построил недорогие дома: так, среди первых арендаторов были кузнец Жан Деспоц, каменщик Симон Буше, портной Андре Тиседр и пивовар АнриБрокар.

Ле Барбье соединял небольшие участки, выступал в качестве главного подрядчика и работал с такими архитекторами, как Луи Лево, который в 1637 году закончил первый в квартале роскошный особняк, и Франсуа Мансар. Как видно на этой картинке, изображающей проект Мансара, резиденции, которые возводились в новом районе, были огромными; каждая словно представляла собой изолированный остров, отделенный от улицы массивными стенами и воротами. И Мазарини, и Кольбер, который приобрел тот самый особняк Лево 1637 года в 1665 году, проживали в квартале, построенном Ле Барбье. Все более или менее важные персоны в мире финансов тянулись именно сюда, и так продолжалось в течение многих десятилетий. Даже на заре XVIII века, когда Пьер Кроза, один из величайших финансовых деятелей века и королевский советник, решил построить особняк для своей сказочной коллекции изящных искусств, он выбрал улицу Ришелье.

Спекуляции Ле Барбье принесли ему невероятное состояние: в 1639 году, выдавая дочь за сына важного члена парламента, он дал за ней приданое двести тысяч ливров – наличными. Затем, в 1640-х, ситуация в финансовом мире кардинально изменилась. Были придуманы новые финансовые инструменты, ценные бумаги и прочее, гарантировавшие держателю получение определенной суммы. Если один человек не выполнял своих денежных обязательств, за этим следовала цепная реакция, приводившая к серьезному кризису, и многие оставались с бесполезными бумажками на руках. Банкротство делового партнера поставило Ле Барбье именно в такое положение; в его жизни, где ставки всегда были высокими, ситуация часто выходила из-под контроля. На момент своей смерти в 1641 году Ле Барбье также был банкротом. За два десятилетия до этого Жан Муассе примерно так же потерял свое колоссальное состояние в двенадцать миллионов ливров.

Но Муассе и Ле Барбье оказались среди тех, кому не повезло. Век двигался вперед, и люди, занимавшиеся тем же самым, зарабатывали неимоверные капиталы, богатства, которые в то время нельзя было получить никаким другим способом. Первый большой специалист по истории Парижа, Анри Соваль, своими глазами наблюдал, как это происходило. По его подсчетам, к 1660-м годам «в Париже было более четырехсот человек, которые стоили по меньшей мере три миллиона».

А начиная с 1685 года война сделала возможным получать такие доходы, которые раньше могли только сниться. Конец XVII века был золотым временем для экономистов-теоретиков; все они оценивали прибыли финансистов приблизительно одинаково. Себастьен Ле Претр де Вобан подсчитал, что за шесть лет, предшествовавших Войне Аугсбургской лиги (1685–1690), финансисты заработали более ста миллионов ливров; Пьер Лебезан Буагильбер называл более точную цифру в сто семь миллионов – в то время, как по договорам одолженные короне деньги составляли всего триста пятьдесят миллионов.

Так изобразили братья Перель только что законченную площадь Людовика Великого, где практически все особняки принадлежали финансистам

Как раз в тот момент, когда кошельки финансистов были толще чем когда бы то ни было, в районе Ришелье появилась последняя в этом веке достопримечательность, площадь, известная сегодня под названием Вандомской (Place Vendme). Она представляла собой двойник Королевской площади, которая послужила символом начала золотого века развития парижской недвижимости.