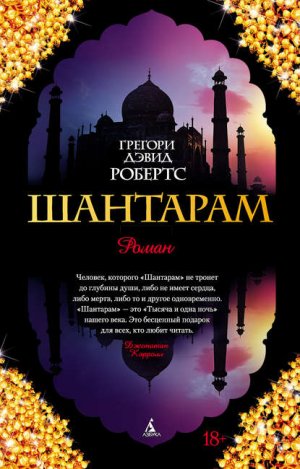

Шантарам Робертс Грегори

– Думаю, говорил в основном Дидье.

– Ну да. Но я с удовольствием слушал его. У нас с ним еще не было такого интересного разговора.

– Что он тебе рассказал? – резко спросила Карла.

Ее вопрос немного удивил меня. Можно было подумать, есть что-то такое, о чем Дидье не должен был рассказывать мне.

– Он рассказал мне кое-что о посетителях «Леопольда» – афганцах, иранцах и этих… сайниках Шивы, или как там они называются, а также о главарях местной мафии.

Карла скептически фыркнула:

– Не стоит слишком серьезно относиться к тому, что говорит Дидье, особенно если он говорит это серьезным тоном. Он часто судит очень поверхностно. Я однажды сказала ему, что от него не услышишь ничего, кроме недвусмысленностей, и, как ни странно, это ему понравилось. В чем его не упрекнешь, так это в чрезмерной обидчивости.

– Мне казалось, вы с ним друзья, – заметил я, решив, что не стоит передавать Карле того, что Дидье говорил о ней.

– Друзья… Знаешь, иногда я задаю себе вопрос: «А существует ли дружба на самом деле?» Мы знаем друг друга уже много лет и даже жили вместе когда-то. Он тебе об этом не рассказывал?

– Нет.

– Так вот. Жили целый год, когда я только-только приехала в Бомбей. Мы снимали на двоих совершенно невообразимую полуразвалившуюся квартирку в районе порта. Дом буквально рассыпался на глазах. Каждое утро мы смывали с лица мел, оседавший с потолка, а в передней находили вывалившиеся куски штукатурки, кирпичей, дерева и прочих материалов. Пару лет назад во время муссонного шквала здание развалилось-таки и погибли несколько человек. Иногда я забредаю туда и любуюсь небом сквозь дыру в том месте, где была моя спальня. Наверное, можно сказать, что мы с Дидье близки. Но друзья ли мы? Дружба – это своего рода алгебраическое уравнение, которое никому не удается решить. Порой, когда у меня особенно плохое настроение, мне кажется, что друг – это любой, кого ты не презираешь.

Она говорила вполне серьезно. Тем не менее я позволил себе усмехнуться:

– Мне кажется, ты сгущаешь краски.

Она посмотрела на меня, сердито нахмурившись, но затем тоже рассмеялась:

– Возможно. Я устала. Уже несколько ночей не высыпаюсь. И я, пожалуй, была несправедлива к Дидье. Просто иногда он очень меня раздражает. А обо мне он говорил что-нибудь?

– Он сказал, что, по его мнению, ты красива.

– Он так сказал?

– Да. Мы сравнивали красоту людей белой и черной расы, и он сказал: «Карла очень красива».

Карла была польщена и удивленно подняла брови:

– Это очень ценный комплимент, несмотря даже на то, что Дидье ужасный лгун.

– Мне он нравится.

– Чем? – сразу спросила она.

– Ну… не знаю даже. Возможно, своим профессионализмом. Меня привлекают люди, знающие свое дело. И в нем есть какая-то печаль, которая… которую я понимаю. Он напоминает мне кое-кого из моих друзей.

– По крайней мере, он не скрывает своих пороков, – заявила Карла, и я вдруг вспомнил, что Дидье говорил о Карле и ее силе, окутанной тайной. – Пожалуй, мы сходимся с ним прежде всего в том, что оба ненавидим ханжей. Ханжество – это разновидность жестокости. А Дидье не жестокий. Он сумасброден, но не жесток. Теперь он немного угомонился, а было время, когда его необузданные любовные приключения производили фурор в городе – по крайней мере, среди иностранцев, живущих здесь. Однажды его ревнивый любовник, молодой марокканец, гнался за ним с саблей по всей Козуэй. При этом оба были в чем мать родила – очень большой грех в Бомбее. А уж что за зрелище представлял собой при этом Дидье – можешь вообразить. В таком виде он ворвался в полицейский участок Колабы, и они спасли его. Индийцы, вообще-то, очень консервативны в этом отношении, но у Дидье правило – никогда не связываться с местными, и поэтому ему многое прощается. Множество иностранцев приезжают сюда только для того, чтобы завести интрижку с каким-нибудь индийским мальчиком. Их Дидье презирает. Он специализируется по иностранцам. Я не удивилась бы, если бы оказалось, что именно по этой причине он так разоткровенничался с тобой сегодня – пытался произвести на тебя впечатление своим знанием темных сторон бомбейской жизни. О! Привет, киска! Откуда ты взялся?

Худой серый кот, забравшись на парапет, доедал остатки пищи из брошенного кем-то пакета. Он испуганно припал к парапету и оскалился, рыча и жалобно подвывая одновременно. Тем не менее он не убежал, когда Карла погладила его, и вернулся к прерванной трапезе. Это было истощенное и ободранное животное. Одно ухо было кем-то сжевано и выглядело как розовый бутон, на боках и спине виднелись проплешины с незажившими болячками. Я был удивлен тем, что это дикое потрепанное создание позволило Карле погладить себя, и еще больше тем, что у нее возникло такое желание. И уж совсем поразительно было, с каким аппетитом кот пожирал рис с овощами, приправленный очень острым чили.

– Ты только посмотри на него! – ворковала Карла. – Какой красавец!

– Ну уж…

– Но разве тебя не восхищает его храбрость, стремление выжить во что бы то ни стало?

– Боюсь, я не очень люблю котов. Вот собаки – другое дело.

– Нет, ты просто обязан любить котов! Когда все люди будут такими, как коты в два часа дня, мир достигнет совершенства.

Я расхохотался:

– Тебе никогда не говорили, что у тебя весьма оригинальный способ выражаться?

– Что ты хочешь этим сказать? – резко повернулась она ко мне.

Даже в слабом свете уличных фонарей было заметно, что лицо ее покраснело и было чуть ли не сердитым. Я тогда еще не знал, что английский язык был ее страстью, – она изучала его, совершенствовала, упражнялась в письме и в сочинении остроумных афоризмов, которые затем вставляла в свою речь.

– Только то, что сказал. Ты употребляешь очень неординарные фразы и обороты. И они мне нравятся. Очень нравятся. Например, вчера, когда мы говорили о том, что такое истина, Истина с большой буквы, и может ли что-нибудь быть абсолютно истинным. Каждый высказал свою точку зрения – Дидье, Улла, Маурицио, даже Модена. А ты сказала: «Истина – это задира, который ко всем пристает, и все притворяются, что им это нравится». Я чуть не отпал. Ты где-то прочитала эту фразу или она из какой-то пьесы, кинофильма?

– Нет, я придумала ее сама.

– Ну вот видишь, это я и имел в виду. Вряд ли я способен запомнить и точно воспроизвести все, что говорят другие, но этот твой афоризм я наверняка не забуду.

– Ты с этим согласен?

– С тем, что истина – задира и все притворяются, что она им нравится?

– Да.

– Да нет, совсем не согласен. Но оригинальность идеи и то, как ты ее выразила, меня восхищают.

На губах ее появилась полуулыбка, от которой я не мог отвести глаз. Несколько мгновений мы смотрели друг на друга. Она уже хотела отвернуться, и я поспешно спросил, чтобы помешать этому:

– А чем тебе нравится Биарриц?

– Биарриц?

– На днях, позавчера, ты сказала, что Биарриц – одно из твоих любимых мест. Я никогда не был в Биаррице и не имею о нем никакого представления, но мне любопытно, чем он тебя так привлекает.

Она улыбнулась и сморщила нос – не то с удовольствием, не то с досадой.

– Ну что ж, раз ты это запомнил, надо, наверное, тебе рассказать. Как бы это объяснить?.. Думаю, дело прежде всего в океане, в Атлантике. Я особенно люблю Биарриц зимой, когда нет туристов и море принимает такой устрашающий вид, что буквально превращает людей в камни. Они стоят на пустынном берегу, застыв, как каменные изваяния, разбросанные между береговыми скалами, и неотрывно глядят в океанский простор, пригвожденные к месту ужасом, который внушает им океан. Он совсем не похож на другие океаны – ни на теплый Индийский, ни на Тихий. Зимой Атлантический океан безжалостен и жесток. Ты физически ощущаешь, как он призывает тебя, хочет утянуть в глубину. Он так прекрасен, что я не могла удержаться от слез, когда впервые увидела его. И мне хотелось поддаться ему, погрузиться в эти большие сердитые волны. Просто жуть. А люди в Биаррице, я думаю, самые спокойные и терпеливые во всей Европе. Ничто не может вывести их из себя. Это даже немного странно – в большинстве курортных городов жители раздражены и сердиты, море же спокойно. А в Биаррице наоборот.

– Ты не собираешься когда-нибудь вернуться туда – чтобы поселиться?

– Нет, – сразу же ответила она. – Если уж я и уеду когда-нибудь из Бомбея насовсем, то только в Штаты. Там умерли мои родители, там я выросла. И мне хотелось бы вернуться туда когда-нибудь. Пожалуй, Америку я люблю больше всех остальных стран. В людях там, да и во всем, чувствуется какая-то уверенность, открытость и… смелость. Во мне мало американского – по крайней мере, мне так кажется, – но с американцами мне… легко – ну, ты понимаешь, что я хочу сказать, – легче, чем с кем-нибудь еще.

– Расскажи мне о других, – попросил я, чтобы она не замолчала.

– О других? – переспросила Карла, неожиданно нахмурившись.

– Ну да, о компании из «Леопольда». О Летиции, например. Как ты с ней познакомилась?

Она расслабилась, взгляд ее блуждал где-то среди теней на противоположной стороне улицы. Затем в задумчивости она подняла голову к ночному небу. Бледно-голубой свет уличных фонарей таял на ее губах и белках ее больших глаз.

– Летти жила какое-то время в Гоа, – начала Карла. В голосе ее чувствовалась теплота. – Она приехала в Индию с той же двоякой целью, с какой все обычно приезжают, – найти подходящую компанию и духовное обновление. Компанию она нашла, и не одну, и они вполне подходили ей, я думаю. Но вот с духовным обновлением ей не повезло. Она дважды в течение года уезжала в Лондон – и возвращалась обратно в поисках обновления. Это для нее что-то вроде духовного паломничества. Она довольно резко разговаривает, но духовно она, пожалуй, богаче всех нас.

– А на какие средства она живет? Я спрашиваю не из праздного любопытства; я уже говорил, меня интересует, как людям удается устроиться здесь – иностранцам, я имею в виду.

– Она знает толк в драгоценных камнях и ювелирных изделиях и помогает иностранным покупателям, получая за это комиссионные. Эту работу ей нашел Дидье. У него есть знакомства во всех бомбейских кругах.

– Дидье? – Я был порядком удивлен. – Мне показалось, что они ненавидят друг друга, – ну, не то что ненавидят по-настоящему, а просто терпеть друг друга не могут.

– Между ними все время происходят стычки, но на самом деле они, несомненно, друзья. Если бы с одним из них произошло несчастье, для другого это было бы ударом.

– А Маурицио? – спросил я, стараясь, чтобы это прозвучало бесстрастно. Высокий итальянец был очень красив и самоуверен; мне казалось, что он довольно близок с Карлой, и я завидовал ему. – Что ты можешь рассказать о его похождениях?

– Я не знаю всех его похождений, – ответила она, опять нахмурившись. – Знаю только, что родители его умерли, оставив ему кучу денег. Он быстренько их истратил, успев развить в себе своего рода талант тратить деньги.

– Чужие? – спросил я.

Очевидно, в моем вопросе чувствовалось желание получить утвердительный ответ, потому что Карла вместо этого спросила:

– Ты знаешь анекдот про скорпиона и лягушку? Про то, как лягушка соглашается перевезти скорпиона через реку, взяв с него обещание не жалить ее?

– Ну да. На середине реки скорпион жалит-таки лягушку, и, когда она спрашивает, зачем он это сделал, – ведь теперь они оба погибнут, – он отвечает, пожав плечами: «Уж такое я дерьмо. Против собственной природы не попрешь».

– Вот-вот, – кивнула Карла со вздохом. Складка между ее бровями постепенно сгладилась. – Так это про Маурицио. Но когда ты знаешь об этом, то с ним можно иметь дело – просто ты не соглашаешься перевозить его через реку. Надеюсь, ты понимаешь, что я имею в виду.

Я сидел в тюрьме и прекрасно понимал, что она имеет в виду. Кивнув, я спросил ее об Улле и Модене.

– Я люблю Уллу, – ответила она, опять улыбнувшись. – Конечно, она без царя в голове и на нее нельзя положиться, но она мне симпатична. Она жила в Германии, в богатой семье. В юности стала баловаться героином и втянулась. Ее выгнали из дому без всяких средств, и она уехала в Индию вместе с приятелем, таким же наркоманом, к тому же подонком. Он пристроил ее на работу в бордель. Жуткое место. Она его любила и пошла на это ради него. Для него она была готова на все. Такими бывают некоторые женщины. Такой бывает любовь. Да по большей части она именно такой и бывает, как посмотришь вокруг. Твое сердце становится похожим на перегруженную спасательную шлюпку. Чтобы не утонуть, ты выбрасываешь за борт свою гордость и самоуважение, свою независимость. А спустя какое-то время ты начинаешь выбрасывать людей – своих друзей и всех прочих, кого ты знал годами. Но и это не спасает. Шлюпка погружается все глубже, и ты знаешь, что скоро она утонет и ты вместе с ней. Это происходило у меня на глазах с очень многими девушками. Наверное, поэтому я и думать о любви не хочу.

Трудно было понять, говорит ли она отвлеченно о своем душевном состоянии или намекает на наши отношения. В любом случае ее слова были удручающими.

– А что ты скажешь о Кавите? Как она вписывается в эту компанию?

– Кавита – это нечто особенное. Она свободный художник, точнее, писатель. Хочет стать журналисткой, и я думаю, у нее это получится. По крайней мере, я надеюсь на это. Она очень способная, честная, с характером. И к тому же она красива. Согласись, она великолепна.

– Охотно соглашаюсь, – отозвался я, вспомнив ее глаза медового цвета, полные, красиво очерченные губы и длинные выразительные пальцы. – Она очень привлекательна. Но, на мой взгляд, они все привлекательны. Даже в Дидье, несмотря на некоторую помятость, есть что-то байроническое. Летти тоже очень симпатична. Ее глаза всегда смеются, и они совсем как голубой лед, да? Улла, с ее большими глазами и большим ртом на круглом лице, выглядит как куколка. Но это всего лишь хорошенькое кукольное личико. Маурицио красив, как модель с обложки журнала, Модена тоже красив, но по-другому – похож на какого-нибудь тореадора. А ты… ты самая красивая женщина из всех, кого я когда-либо встречал.

Ну вот, я сказал это. Я был потрясен тем, что это признание вырвалось у меня, и в то же время спрашивал себя, поймет ли она, разглядит ли она за всеми моими словами о ее красоте и красоте ее друзей ту боль, которая породила эти слова и которую испытывает всякий некрасивый влюбленный мужчина в те минуты, когда он способен трезво мыслить.

Она рассмеялась – громким счастливым смехом – и, импульсивно схватив меня за руку, потянула вперед по тротуару. И в тот же момент, как продолжение ее заливистого смеха, послышался какой-то стук и дребезжание: нищий инвалид, катившийся на деревянной подставке с колесиками из шарикоподшипников, свернул с пешеходной дорожки, чтобы пересечь улицу. Отталкиваясь руками, он достиг середины пустынного проспекта, где проделал эффектный пируэт и остановился. Подогнутые ножки, тонкие, как у богомола, лежали на этой деревянной подставке величиной со сложенный газетный лист. На нем была надета школьная форма – шорты цвета хаки и зеленовато-голубая рубашка. Хотя ему явно стукнуло двадцать, форма была ему велика.

Карла окликнула его по имени, и мы остановились напротив. Они с Карлой принялись болтать на хинди, а я с удивлением разглядывал руки молодого человека – они были огромны, ладонь по ширине была не меньше его лица. Даже на расстоянии в десять метров были заметны толстые подушечки на его пальцах и всей ладони – как на медвежьих лапах.

– Спокойной ночи! – крикнул он минуту спустя по-английски и прикоснулся правой рукой сначала ко лбу, а потом к сердцу – жест высшей учтивости в Индии; совершив еще один лихой поворот, он покатился, набирая скорость, вниз по улице в сторону Ворот в Индию.

Мы смотрели ему вслед, пока он не скрылся из виду, затем Карла потянула меня за руку, приглашая продолжить путь. Я подчинился, отдавшись во власть ее мелодичного голоса и тихого бормотания морских волн, черного ночного неба и еще более густой черноты ее волос, запаха моря, спящих камней и деревьев и свежего благоухания ее теплой кожи. Я отдался во власть судьбы, связавшей мою жизнь с ее жизнью и с жизнью города. Я проводил ее до дому. Попрощался с ней. Тихо напевая, я шел к своей гостинице сквозь мечтательную дремоту улиц.

Глава 3

– Так ты говоришь, что на этот раз покажешь мне что-то такое… ну, настоящее?

– Да, баба, там будет много настоящего, – заверил меня Прабакер, – и чего-то такого там тоже очень много. На этот раз ты увидишь настоящий город. Я никогда обычно не вожу туристов в эти места. Им это не нравится, а мне не нравится, что им это не нравится. А иногда может быть так, что им это слишком сильно нравится, и тогда мне нравится это еще меньше, не прав ли я? Должна быть хорошая голова, чтобы нравились эти вещи, и должно быть хорошее сердце, чтобы они не нравились слишком сильно. Как у тебя, Линбаба. Ты мой хороший друг. Я знал это очень хорошо уже в тот первый день, когда мы пили виски в твоем номере. И теперь со своей хорошей головой и хорошим сердцем ты увидишь весь настоящий Бомбей.

Мы ехали в такси по проспекту Махатмы Ганди мимо фонтана Флоры и вокзала Виктории. В утренние часы поток машин, текущий по этому каменному каньону, разбухал за счет большого количества повозок, на которых индийцы бегом развозили завтраки. Они собирали еду, приготовленную во множестве домов и квартир по всему городу, складывали ее в жестяные судки, называемыеджальпанами или тиффинами (завтраками). Огромные подносы с этими судками грузились на длинные деревянные тележки, в них впрягались по шесть-семь человек и, лавируя среди металлического нагромождения автобусов, грузовиков, мотороллеров и автомобилей, доставляли завтраки в городские учреждения и на предприятия. Как именно это все производилось, знали разве что люди, организовавшие эту службу, – как удавалось полуграмотным индийцам разобраться в сложной системе цифр и специальных разноцветных значков, которыми были помечены судки, как день за днем они перевозили сотни тысяч этих идентичных контейнеров на примитивных колымагах, оси которых были смазаны их по`том, и находили среди миллионов жителей именно того человека, кому они предназначались, и как можно было выполнять эту работу за какие-то центы, а отнюдь не за доллары. По каждой улице города и сквозь каждое бьющееся сердце невидимой рекой текла какая-то таинственная, магическая энергия, и никакая деятельность в Бомбее тех времен – от почтовой службы до уличного попрошайничества – не осуществлялась без участия этого волшебства, связывавшего обыкновенное с невозможным.

– Какой номер этого автобуса, Линбаба? Ну-ка, скажи скорее!

– Секундочку. – Высунувшись из полуоткрытого окна такси, я пытался разобрать причудливые завитушки на корпусе красного двухэтажного автобуса, остановившегося напротив нас. – Вроде бы сто четыре?

– Очень замечательно! Ты хорошо выучил свои цифры на хинди. Теперь у тебя не будет проблем читать номера автобусов и поездов, и карты меню, и цену наркотиков, и другие прекрасные вещи. Теперь скажи мне, что такоеалу палак?

– Алу палак – это картофель со шпинатом.

– Правильно. Только ты не сказал, что это также хорошая еда. Я очень люблю алу палак. А что такоефул гоби и бхинди?

– Это… А-а, это цветная капуста с окрой.

– Верно. И опять ты не сказал «хорошая еда». Что такоебеган масала?

– Ну, это баклажан с приправами.

– Опять верно. Но разве ты не любишь есть баклажаны?

– Люблю-люблю! Баклажан – это тоже хорошая еда.

– На самом деле не очень хорошая. Я не люблю баклажаны, – заметил Прабакер, сморщив нос. – А вот скажи, что я теперь говорю:чера, мун, дил?

– Так… не подсказывай… Лицо, рот и сердце. Правильно?

– Очень правильно, без проблем. Я наблюдал, как замечательно ты ешь свою пищу рукой, в лучшем индийском стиле. И как ты учишься просить разные вещи – сколько того, сколько этого, дайте мне две чашки чая, я хочу немного гашиша – и говоришь людям только на хинди. Я видел это все. И я думаю, что ты мой лучший ученик, Линбаба. А я твой лучший учитель, не прав ли я?

– Прав, прав, – рассмеялся я. – Эй, осторожнее!

Мой возглас вернул к жизни нашего водителя, и он успел в последний момент избежать столкновения с буйволовой упряжкой, которая решила сделать разворот прямо перед нами. Дюжий смуглый индиец с ощетинившимися усами, он был, похоже, взбешен той наглостью, с какой я вмешался в его работу, чтобы спасти нашу жизнь. Сразу после того, как мы сели в его машину, водитель пристроил зеркальце над собой таким образом, что в нем не отражалось ничего, кроме моего лица. Теперь, после несостоявшегося столкновения, он бросил на меня разъяренный взгляд и разразился градом ругательств на хинди. Автомобиль он вел так, будто ограбил банк и спасался от погони, и резко крутил баранку влево и вправо, обгоняя другие машины. Его злобная агрессивность распространялась на всех окружающих. Он почти вплотную сближался с автомобилями, едущими впереди на более медленной скорости, и, оглушительно сигналя, проносился мимо, едва не спихивая их с проезжей части. Когда люди сворачивали в сторону, чтобы пропустить нас, наш водитель какое-то время ехал рядом, осыпая их оскорблениями. Затем, наметив впереди очередную жертву, он гнался за ней, чтобы повторить маневр. Время от времени он, открыв дверцу, высовывался на несколько секунд наружу и выплевывал пережеванный пан, не обращая никакого внимания на то, что делается перед нашей грохочущей адской машиной.

– Этот водитель – просто псих, – пробормотал я Прабакеру.

– Вождение у него не очень хорошее, – согласился Прабакер, вцепившийся обеими руками в спинку переднего сиденья, – но зато плевание и поношение замечательные.

– Ради всего святого, скажи ему, чтобы он остановился! – заорал я, когда водитель, прибавив газу, ринулся в гущу транспорта, креня машину влево и вправо при обгоне. – Он отправит нас прямо на кладбище!

–Банд каро! – крикнул Прабакер. – Остановись!

Он с чувством прибавил выразительное ругательство, но это лишь подстегнуло водителя. Отжав педаль сцепления до предела, он обернулся к нам, оскалив зубы и сверкая огромными черными глазами, в которых клокотало возмущение.

–Аррей![34] – завопил Прабакер, указывая вытянутой рукой вперед.

Но было слишком поздно. Водитель резко крутанулся обратно и, сжав в руках баранку, ударил по тормозам. Секунду мы продолжали скользить по инерции… затем еще и еще одну… Было слышно, как водитель утробно выдохнул воздух с таким причмокиванием, какое издает глинистое речное дно, когда отрываешь присосавшийся к нему камень. Затем мы с грохотом и треском врезались в автомобиль, притормозивший перед нами для поворота. Нас бросило на спинки передних сидений, и тут же раздались один за другим еще два громоподобных удара – на нас налетели две машины, следовавшие позади.

Звон битого стекла, посыпавшегося на мостовую вместе с осколками хромированной отделки, прозвучал во внезапно наступившей тишине как ломкие металлические аплодисменты. Во время столкновения я ударился головой о дверцу и чувствовал, что из рассеченной брови сочится кровь, но все остальное было вроде бы цело. Я кое-как взобрался обратно на сиденье, и Прабакер тут же кинулся ощупывать меня:

– Лин, у тебя ничего не сломалось? Ты в порядке?

– В порядке, в порядке.

– Ты уверен? Ты точно не навредил себе?

– Нет-нет. Но знаешь, Прабу, – нервно рассмеялся я, испытывая облегчение после пережитого, – каким бы замечательным ни было плевание этого водителя, чаевых от меня он не получит. Ты сам-то цел?

– Нам надо скорее вылезать отсюда! – чуть ли не истерически закричал он, вместо ответа. – Быстро-быстро! Сейчас же!

Дверцу с его стороны заклинило, и, как он ни бился о нее плечом, она не желала открываться. Прабакер потянулся было к дверной ручке с моей стороны, но сразу понял, что это бесполезно: дверца была заблокирована машиной, которая столкнулась с нашей. Он посмотрел на меня, и в его больших выпученных зрачках с белым ободком был такой ужас, что у меня внутри все похолодело. Он опять остервенело набросился на свою дверцу.

Из вязкой мути моих разжиженных мозгов выплыла четкая и недвусмысленная мысль: «ПОЖАР. Он боится пожара». Глядя, как Прабакер даже разевает рот от ужаса, я преисполнился уверенности, что машина вот-вот загорится. А мы замурованы в ней. Заднее окошко во всех бомбейских такси приоткрывается всего на несколько сантиметров, дверцы заклинило, окна не открываются, наш автомобиль того и гляди взорвется, а мы не можем выбраться. Сгорим заживо!

Я посмотрел на водителя, который неуклюже скособочился на своем сиденье, зажатый между дверцей и рулевым колесом. Он не двигался, но стонал. Его согнутая спина с выпирающими позвонками приподнималась и опадала при каждом медленном судорожном вздохе.

Возле окон нашего такси появились лица, послышались возбужденные голоса. Прабакер вертел головой, в панике глядя на людей, лицо его было сведено судорогой страха. Внезапно он перебрался через спинку переднего сиденья и с усилием открыл левую дверцу. Быстро обернувшись ко мне, он схватил меня под мышки и изо всех сил (которых у него оказалось на удивление много) принялся перетаскивать меня через разделявшую нас преграду:

– Сюда, Лин! Лезь сюда! Скорее, скорее!

Я перелез вслед за ним через спинку. Прабакер выбрался наружу, расталкивая столпившихся. Я попытался было освободить тело водителя от прижимавшего его руля, но тут Прабакер вцепился в меня, как хищник в добычу, и, ухватив одной рукой за воротник, а другой прямо за складку кожи на спине, потащил на себя.

– Не трогай его, Лин! – взвыл он. – Не трогай его! Брось его и вылезай сразу же. Скорее!

Он буквально выволок меня из машины сквозь людское заграждение, образовавшееся вокруг нас. Мы уселись в сторонке возле ограды из чугунных копий, над которой нависала бахрома листвы боярышника, и проверили, все ли у нас цело. Порез над моим правым глазом был не так глубок, как я думал. Кровь больше не текла, выделялась только сукровица. Побаливало еще в нескольких местах, но не настолько, чтобы всерьез об этом задумываться. Прабакер прижимал к груди руку – ту самую, которая со столь неодолимой силой вытянула меня из автомобиля. Очевидно, она была повреждена, возле локтя уже виднелась большая припухлость. Было ясно, что нормальный вид рука примет не скоро, но кости вроде бы не были сломаны.

– Похоже, зря ты так паниковал, Прабу, – пробормотал я, улыбаясь и давая ему прикурить.

– Зря паниковал?

– Ну да. Ты в таком страхе тащил меня из машины, и я поверил, что она вот-вот взорвется, но, как видишь, пока ничего не произошло.

– Ах вот что, – протянул он, глядя в пространство перед собой. – Ты думаешь, что я испугался взрыва? Да, испугался, но только не в машине, Лин, а в людях. Посмотри на них, посмотри, что сейчас будет.

Мы поднялись на ноги, чувствуя такую боль в шее и плечах, будто их исхлестали плетьми, и воззрились на четыре покореженных автомобиля метрах в десяти от нас. Вокруг них собралось человек тридцать. Некоторые из них помогали водителям и пассажирам выбраться из машин, остальные, сбившись в кучки, возбужденно размахивали руками и кричали. Люди продолжали сбегаться к месту аварии со всех сторон. К толпе присоединились и водители машин, которые не могли проехать из-за затора. Вскоре здесь было уже пятьдесят, восемьдесят, сто человек.

В центре внимания был хозяин автомобиля, в который мы на полном ходу врезались. Он стоял возле нашего такси и рычал от ярости. Это был человек лет сорока пяти, с полными плечами, в сером костюме «сафари», наверняка сшитом на заказ, дабы вместить его непомерный живот. Его редеющие волосы сбились набок, нагрудный карман пиджака был оторван, на штанине зияла дыра, не хватало одной из сандалий. Взъерошенный вид мужчины в сочетании с выразительной жестикуляцией и непрерывным потоком брани, казалось, завораживал публику и представлял для нее даже более увлекательное зрелище, чем авария. На руке у мужчины был глубокий порез, и, в то время как трагизм происшедшего постепенно заставил толпу затихнуть, он продолжал кричать и, поднеся руку к лицу, измазал кровью и его, и свой серый костюм.

В этот момент несколько человек вынесли на свободное пространство рядом с ним пострадавшую женщину и, разостлав на земле кусок ткани, положили ее. Они крикнули что-то в толпу, и тут же индиец, на котором не было ничего, кроме майки и узкой набедренной повязки, вывез деревянную тележку. Женщину подняли на тележку, обернув ее ноги красным сари. Возможно, это была жена разъяренного водителя – мы этого не знали, – но только он сразу впал в настоящую истерику. Он схватил женщину за плечи и стал трясти ее, а затем дергать за волосы; обратившись к толпе, он театрально раскидывал руки и колотил себя по измазанному кровью лицу. Его жесты были неестественными и преувеличенными, как у актера в пантомиме или немом кино, и казались нелепыми и смешными. Но травмы, полученные людьми, были вполне реальны, как и угрозы, раздававшиеся в растущей толпе.

Как только пострадавшую увезли на импровизированной каталке, мужчина ринулся к нашему такси и распахнул дверцу. Толпа действовала как один слаженный организм. Они в один миг выволокли раненого, почти потерявшего сознание водителя из машины и швырнули его на капот. Он поднял было руки, прося пощады, но сразу десять, двадцать, сорок человек принялись избивать его. Удары посыпались на его лицо, грудь, живот, пах. Ногти рвали и царапали, искромсав его рубашку в клочки и разодрав ему рот с одной стороны чуть ли не до уха.

На это ушли считаные секунды. Глядя на это побоище, я уговаривал себя, что все происходит слишком быстро, чтобы я, сам еще не оправившийся от шока, успел что-либо предпринять. Мы часто называем человека трусом, когда он просто застигнут врасплох, а проявленная храбрость, как правило, означает всего лишь, что он был подготовлен. Кроме того, я, возможно, сделал бы хоть что-нибудь, будь мы в Австралии. «Это не твоя страна, – говорил я себе, – здесь свои нравы и обычаи…»

Но в глубине моего сознания пряталась еще одна мысль, ставшая мне ясной лишь значительно позже: этот человек был грубым, задиристым идиотом, из-за чьей безответственной самоуверенности мы с Прабакером могли погибнуть. У меня в сердце застряла заноза озлобленности, и поэтому я тоже в какой-то степени был соучастником избиения. Как минимум один крик, один удар или пинок можно было отнести на мой счет. Чувствуя себя беспомощным, стыдясь и страшась, я не сделал ничего.

– Нам надо сделать что-нибудь… – все, что я смог пробормотать.

– Ничего не надо сделать, баба, – отвечал Прабакер. – Там и без нас все делают.

– Да нет, я имею в виду… может быть, надо ему помочь?

– Этому парню уже не помочь, – вздохнул он. – Теперь ты сам видишь, Лин. Автомобильная авария в Бомбее – это очень плохое дело. Надо очень, очень быстро вылезать из машины или такси, в котором ты сидишь. У публики нет терпения к таким случаям. Смотри, для этого парня уже все кончено.

Расправа была быстрой и жестокой. Из многочисленных ран на лице и на теле водителя струилась кровь. Перекрывая вой толпы, прозвучала чья-то команда, и человека подняли на плечи и поволокли прочь. Ноги его были вытянуты, руки разведены под прямым углом к туловищу; в таком положении его удерживали десятки рук. Голова несчастного откинулась назад, с нее от нижней челюсти до уха свисал выдранный лоскут теплой влажной кожи. В открытых глазах, видевших мир вверх ногами, стоял страх, смешанный с безумной надеждой. Машины на улице разъехались в стороны, давая проход толпе, и человек медленно исчез вдали, распятый на людских плечах и руках.

– Давай, Лин, пошли. У тебя все хорошо?

– Да… Со мной все в порядке, – пробормотал я, с усилием тронувшись вслед за ним.

Моя былая уверенность в себе растаяла и стекла куда-то в область коленей, мышцы с костями превратились в какую-то аморфную массу. Ноги налились свинцом, их приходилось буквально волочить. Меня потрясло не само насилие. В тюрьме мне приходилось видеть расправы и похуже, совершаемые почти без всякого повода. Просто слишком уж неожиданно рухнули те искусственные подпорки, на которых я поспешил водрузить свое мнимое благополучие. Образ города, сложившийся у меня в течение последних недель, с его базарами, храмами, ресторанами, новыми друзьями, сгорел дотла в огне человеческой ярости.

– А что они сделают с ним? – спросил я.

– Отнесут в полицейский участок, я думаю так. Позади Кроуфордского рынка есть полицейский участок этого района. Может быть, ему повезет и его донесут туда живым. А может быть, нет. У этого парня очень быстрая карма.

– Тебе приходилось видеть такое раньше?

– О, много раз, Линбаба. Иногда я вожу такси моего двоюродного брата Шанту и вижу очень много сердитых публик. Поэтому я так испугался за тебя и за свое доброчувствие тоже.

– Но почему они так неистовствовали?

– Этого никто не знает, Лин, – пожал он плечами, убыстряя шаг.

– Подожди, – остановил я его, положив руку ему на плечо. – Куда ты так спешишь?

– Как – куда? У нас ведь экскурсия.

– Я думал, что теперь ты… отменишь сегодняшнюю экскурсию.

– Почему отменишь? Мы же должны посмотреть что-то такое. Так что давай пойдем,на?

– А как же твоя рука? Ты не хочешь показать ее врачу?

– Рука без проблем, Лин. В конце экскурсии у нас будет виски в одном очень ужасном месте, которое я знаю. Это будет очень хорошее лекарство. Пошли, баба.

– Ну ладно, раз ты так считаешь. Но мы же, по-моему, ехали в противоположном направлении?

– Да, и продолжаем ехать в противоположном направлении, – отвечал он несколько нетерпеливо. – Но сначала нам надо пойти только вэтом направлении! Там на вокзале есть телефон. Я должен сделать звонок своему двоюродному брату, который сейчас работает в ресторане «Солнечный»: он моет посуду. Он хочет найти работу водителя такси для своего брата Суреша, и я должен сказать ему номер такси и имя хозяина того водителя, которого унесли. Раз его унесли, то его хозяину теперь будет нужен новый водитель, и мы должны торопиться, чтобы поймать такой хороший шанс, не прав ли я?

Прабакер позвонил и спустя несколько минут как ни в чем не бывало продолжал свою экскурсию «по темным сторонам города» уже в другом такси. В дальнейшем он никогда не возвращался в разговорах со мной к этому инциденту, а когда я упоминал его, он только пожимал плечами или философски замечал, как нам повезло, что мы не получили серьезных увечий. Для него этот случай значил не больше чем какая-нибудь потасовка в ночном клубе или схватка болельщиков на футбольном матче – обычное дело, на которое не стоит обращать внимания, если только ты не оказался в самой гуще событий.

Для меня же этот внезапный и жестокий взрыв всеобщего негодования, эта ошеломляющая сцена, вид водителя, уплывающего по морю человеческих голов, явились поворотным пунктом. Я вдруг словно прозрел. Я понял, что если хочу остаться в Бомбее, в городе, который я успел полюбить, то я сам должен измениться, я должен участвовать в его жизни. Город не позволит мне быть посторонним беспристрастным наблюдателем. Если я собираюсь жить здесь, то должен быть готов к тому, что он втянет меня в водоворот своего восторга и своей ярости. Я знал, что рано или поздно мне придется сойти с безопасной пешеходной дорожки и смешаться с бурлящей толпой, занять свое место в строю.

И как раз в тот момент, когда я пережил это потрясение, послужившее предзнаменованием и толчком к дальнейшим изменениям, Прабакер стал знакомить меня с темными сторонами бомбейской жизни. Начать он решил с рынка рабов, расположенного недалеко от Донгри, одного из центральных районов, знаменитого своими мечетями, базарами и ресторанами, специализирующимися на блюдах Мегхалаи[35]. Транспортная магистраль постепенно превратилась в улочку, улочка в переулок, а когда он стал слишком узок для автомобиля, мы вышли из него и влились в уличную суету. Чем дальше мы углублялись в закоулки Катилины, тем больше теряли представление о том, какой сегодня день, год или даже век. Вслед за автомобилями исчезли мотороллеры, и воздух стал чище, острее на вкус; бензиновые пары не заглушали больше запаха пряностей и благовоний. Грохот транспорта остался позади, стал слышен естественный уличный шум – детский хор, распевающий строки из Корана в школьном дворе, скрежет камней, которыми женщины перетирали специи на пороге дома, многообещающие выкрики точильщиков ножей, набивальщиков матрасов, печников и прочих ремесленников и торговцев. Все это были сугубо человеческие звуки, производимые голосом и руками.

На одном из перекрестков мы прошли мимо длинной металлической подставки для велосипедов, но даже этот простейший вид транспорта больше не попадался. Все переносили в огромных тюках на голове. В этом старом районе мы были избавлены от обычного для Бомбея бремени – отупляющего натиска солнца: в извилистых улочках было темно и прохладно. Хотя высота зданий не превышала трех-четырех этажей, они почти смыкались над головой, оставляя лишь узкую полоску неба, словно прорисованную голубой краской.

Сами дома были старыми и обветшалыми. Каменные фасады, некогда имевшие великолепный и впечатляющий вид, обсыпались, были покрыты копотью и кое-где залатаны. На них имелось множество балкончиков, так тесно расположенных, что соседи могли передавать друг другу вещи. Заглянув внутрь дома, можно было увидеть некрашеные стены и провисающие лестницы. Многие окна на первых этажах были открыты и служили своего рода магазинчиками, продававшими сладости, сигареты, бакалею, овощи и хозяйственные товары. Водопровод, судя по всему, был примитивным, если вообще был. По пути нам попалось несколько уличных колонок, куда сходились за водой женщины с металлическими и керамическими ведрами. Дома были обмотаны паутиной электрических проводов и кабелей, и даже это достижение современного века представляло собой всего лишь непрочную временную сеть, которую, казалось, можно было смести одним мощным ударом.

Улочки, сужающиеся с каждым поворотом, были словно перенесены из другого века, внешность людей тоже постепенно менялась по мере того, как мы углублялись в этот лабиринт. Встречалось все меньше и меньше хлопчатобумажных рубашек и брюк западного фасона, в которых ходили практически все в городе, и в конце концов эту одежду можно было увидеть только на маленьких детях. Мужчины же щеголяли в традиционных национальных костюмах самой разной расцветки. Они носили длинные шелковые рубахи, спускавшиеся до колен и застегнутые от шеи до талии жемчужными пуговицами, одноцветные или полосатые кафтаны, накидки с капюшонами, напоминающие монашеские одеяния, а также разнообразные белые или украшенные бисером облегающие головные уборы и тюрбаны ярких цветов – желтого, красного, синего. Женщины, по контрасту с невзрачностью самого квартала, были буквально усыпаны украшениями, которые не представляли большой ценности, но зато были искусно и даже вычурно изготовлены. Обращали на себя внимание специфические для каждой касты татуировки на лбу и щеках, на ладонях и запястьях. И не было ни одной женской ноги, чью лодыжку не охватывал бы браслет из витых медных колец с серебряными бубенчиками.

Все эти сотни людей разрядились так, скорее всего, исключительно для собственного удовольствия, а не для того, чтобы поразить фланирующую публику. По-видимому, одеваясь с традиционным шиком, они чувствовали себя увереннее. И еще одно бросалось в глаза: повсюду царила чистота. Стены зданий были в трещинах и пятнах; тесные проходы между ними были запружены народом вперемешку с козами, собаками и курами; осунувшиеся лица прохожих носили отпечаток нищеты, но были чисто вымыты, а улицы содержались в идеальном порядке.

Мы свернули в еще более древние переулки, где двоим трудно было разойтись. Чтобы уступить нам дорогу, встречным приходилось пятиться, вжимаясь в дверные проемы. Проходы были закрыты навесами и тентами, и стояла такая темнота, что дальше нескольких метров ничего не было видно. Я не спускал глаз с Прабакера, боясь, что, потеряв его, не найду дорогу обратно. Мой маленький гид то и дело оборачивался ко мне, чтобы предупредить о каком-нибудь камне или ступеньке под ногами или о выступе на уровне головы. Сосредоточившись на преодолении этих препятствий, я окончательно потерял ориентировку. Зафиксированный у меня в мозгу план города крутился так и сяк, пока не превратился в неразборчивое пятно, и я уже не имел представления, в какой стороне находится море или такие городские достопримечательности, как фонтан Флоры, вокзал Виктория и Кроуфордский рынок. Я чувствовал себя настолько погрузившимся в бесконечный людской поток, в обволакивавшие меня запахи и испарения, которые исходили из всех открытых дверей, что создавалось впечатление, будто я хожу внутри помещений, а не рядом с ними.

В одном из проходов мы наткнулись на лоток, за которым стоял человек в насквозь пропотевшем белом жилете, поджаривавший на сковородке с шипящим маслом какую-то смесь. Единственным источником света ему служили слабые, как в монастырской келье, и жутковатые язычки голубого пламени его керосиновой плитки. Лицо его выражало страдание, стоическое страдание, и привычный подавленный гнев человека, вынужденного заниматься тупым механическим трудом за гроши. Прабакер проследовал мимо него и растаял в темноте. Когда я приблизился к индийцу, он поднял голову, и наши глаза встретились. Вся сила его сверкавшего голубым светом гнева была в этот момент направлена против меня.

Спустя много лет в горах недалеко от осажденного Кандагара афганские партизаны, с которыми я подружился, как-то в течение нескольких часов вели беседу об индийских фильмах и их любимых болливудских звездах. «Индийские актеры – лучшие в мире, – сказал один из них, – потому что индийцы умеют кричать глазами». Взгляд, который бросил на меня тот человек с жаровней в глухом переулке, был именно кричащим, и я встал как вкопанный, будто он ударил меня кулаком в грудь. Мои глаза говорили ему: «Я сожалею. Я сожалею, что тебе приходится делать эту работу. Я сожалею, что твоя жизнь проходит так томительно в этой невыносимой жаре, темноте и безвестности. Я сожалею, что мешаю тебе…»

Не спуская с меня глаз, он схватился за ручку своей сковородки. На миг мое сердце учащенно забилось, и у меня мелькнула нелепая, жуткая мысль, что он собирается плеснуть кипящее масло мне в лицо. Страх погнал меня вперед, и я на деревянных ногах проскользнул мимо индийца, придерживаясь руками за сырую каменную стену. Не успел я сделать и двух шагов, как споткнулся о какую-то неровность плиточной мостовой и упал, сбив с ног еще одного прохожего. Это был пожилой человек, очень худой и слабый. Сквозь грубую ткань накидки я ощутил сплетение прутьев его грудной клетки. Он тяжело повалился и ударился головой о ступеньку перед открытыми дверями. Я неловко поднялся, скользя и оступаясь на шатких камнях, и хотел помочь старику встать тоже, но пожилая женщина, сидевшая на корточках в дверях дома, стала шлепать меня по рукам, давая понять, что моя помощь не требуется. Я извинился по-английски, лихорадочно вспоминая, как это говорится на хинди, – Прабакер ведь учил меня.«Муджхако афсос хейн»? Да, кажется, так. Я повторил эти слова трижды, четырежды. В этом темном тесном коридоре между двумя домами они отдавались гулким эхом, как молитва пьяного в пустой церкви.

Старик, скрючившийся возле дверей, тихо простонал. Женщина вытерла его лицо концом своего платка и подняла платок, чтобы продемонстрировать мне яркое пятнышко крови. Она ничего не произнесла, но скривила морщинистое лицо в презрительной гримасе и самим жестом словно говорила мне: «Смотри, олух неотесанный, здоровенный неуклюжий варвар, смотри, что ты наделал…»

Я задыхался от жары; темнота этого странного замкнутого пространства давила на меня, и мне казалось, что только мои руки, которыми я упирался в стены, не дают им обрушиться и похоронить меня под собой. Спотыкаясь, я попятился от двух стариков, затем бросился, не разбирая дороги, прочь по темному туннелю. Внезапно чья-то рука схватила меня за плечо, и я едва не вскрикнул от неожиданности.

– Куда ты так бежишь? – произнес Прабакер, посмеиваясь. – Нам сюда надо. По этому проходу, и в нем надо ходить ногами с краю, потому что в середине очень, очень большая грязь.

Он стоял возле какой-то щели между двумя глухими стенами. Зубы и глаза его слабо поблескивали, но позади него была кромешная тьма. Прабакер повернулся ко мне спиной, подтянул штаны и, расставив ноги и прижимая их к противоположным стенкам, стал продвигаться вперед мелкими шажками. Он ожидал, что я пойду за ним, но я колебался. И лишь когда его несуразная фигура исчезла в темноте, я тоже расставил ноги и потащился следом.

Было так темно, что я не видел Прабакера, хотя и слышал его шаги. Моя нога соскользнула с края и тут же увязла в какой-то вязкой гадости. В нос мне ударила отвратительная вонь. Теперь уж я стал старательно волочить ноги вплотную к стенкам. Внезапно что-то довольно увесистое проскользнуло по земле, коснувшись моей ноги. Секунду спустя еще одно существо, а затем и третье пробежали мимо, перекатываясь своими грузными телами по моим ногам.

– Прабу! – заорал я во весь голос, не зная, как далеко он ушел. – Тут, кроме нас, еще кто-то есть!

– Еще кто-то?

– Да! Какие-то существа все время бегают и наступают мне на ноги! Они тяжелые!

– Здесь только крысы наступают на ноги, Лин. Никаких тяжелых существ здесь нет.

– Крысы?! Ты что, шутишь? Они же размером с бультерьеров! Ну уж и экскурсию ты придумал, приятель!

– Крысы без проблем, Лин, – увещевал меня голос Прабакера из темноты. – Большие крысы – дружественное племя, они не затевают неприятностей человеку. Если он сам не нападает на них. Только одна вещь заставляет их кусаться, царапаться и выделывать тому подобное.

– И что же это за вещь, скажи на милость? – закричал я.

– Крик, баба. Они не любят, когда на них повышают голос.

– Надо же, какие гордые! – перешел я на хриплый шепот. – Но скажи, пожалуйста, долго нам еще идти? Меня уже в дрожь бросает от этого чудного места.

Прабакер внезапно остановился, и я налетел на него, вдавив в какую-то дверь.

– Мы пришли, – прошептал он и стал стучать в дверь, произведя целую серию ударов с паузами разной длины.

Послышался скрип отодвигаемого засова, и дверь распахнулась, ослепив нас неожиданно ярким светом. Прабакер схватил меня за рукав и втащил внутрь:

– Скорее, Лин! Приводить с собой больших крыс не разрешается.

Мы очутились в маленьком помещении с голыми стенами; освещалось оно прямоугольником шелковистого неба высоко над головой. Напротив были другие двери, через которые откуда-то из глубины здания доносились голоса. Но открывший нам громила захлопнул вторую дверь, прислонился к ней спиной и свирепо воззрился на нас, оскалив зубы. Прабакер сразу же стал уговаривать его льстивым тоном, сопровождая речь успокоительными жестами. Громила в ответ мотал головой, повторяя: «Нет, нет, нет».

Он высился перед нами как башня. Я стоял так близко к нему, что меня обдавало горячим воздухом, вырывавшимся из его ноздрей с таким звуком, с каким ветер свищет в расщелинах между скалами на морском берегу. Волосы его были подстрижены очень коротко, открывая взору огромные уши, помятые, как старые боксерские перчатки. Мышцы, заведовавшие мимикой квадратного лица, были, казалось, мощнее, чем у обыкновенного человека на спине. Грудь шириной с мои плечи с каждым вздохом вздымалась над громадным животом и вновь опадала. Тонкие, как кинжальное лезвие, усики подчеркивали его свирепость, и он таращился на меня с такой ничем не замутненной ненавистью, что я невольно взмолился про себя: «Господи, только не заставляй меня драться с ним».

Он поднял обе ладони, давая Прабакеру знак прекратить его вкрадчивую песнь. Руки были огромные, настолько мозолистые и шишковатые, что ими вполне можно было счищать присосавшихся к корпусу танкера моллюсков в сухом доке.

– Он говорит, что нам туда нельзя, – объяснил Прабакер.

– Ну что ж, – сказал я и с непринужденным видом взялся за ручку двери позади гиганта. – По крайней мере, мы не можем упрекнуть себя в том, что не пытались.

– Нет, нет, Лин! – остановил меня Прабакер. – Мы должны договориться с ним.

Громила сложил руки на груди, при этом швы его рубашки цвета хаки тихо затрещали.

– Не думаю, что это продуктивная идея, – криво усмехнулся я.

– Очень продуктивная! – настаивал Прабакер. – Туристов сюда не пускают, как и на другие человеческие рынки, но я сказал ему, что ты не такой турист, как все. Я сказал ему, что ты выучил язык маратхи. Но он мне не верит, и только это наша проблема. Он не верит, что иностранец может говорить на маратхи. Поэтому ты должен поговорить с ним, и тогда он нас пустит.

– Но я знаю не больше двадцати слов на маратхи, Прабу.

– Двадцать слов не проблема, баба. Ты только начни и увидишь. Скажи ему, как тебя зовут.

– Как меня зовут?

– Да, как я тебя учил. Не на хинди, а на маратхи. Скажи ему, давай…

– Хм…маза нао Лин ахей, – пробормотал я неуверенно. – Меня зовут Лин.

–Бапре! – вскричал неумолимый страж, выпучив глаза. – Боже всемогущий!

Приободрившись, я произнес еще несколько вызубренных фраз:

–Маза Деш Новая Зеландия ахей. Ата ме Колабала рахелла ахей. – (Я из Новой Зеландии. Сейчас я живу в Колабе.)

–Кай гарам мадчуд! – воскликнул он, впервые улыбнувшись.

Буквально это выражение переводится «Какой пылкий извращенец!», но последнее слово употребляется так часто в самых разных ситуациях, что означает, скорее, просто «мошенник».

Громила дружески схватил меня за плечи, едва не раздавив их.

Тут уж я выдал ему все, что знал на маратхи, начиная с самого первого предложения, выученного мною у Прабакера, – «Мне ужасно нравится ваша страна» – и заканчивая просьбой, которую я часто произносил в столовых, хотя в этом укромном уголке она была, пожалуй, не совсем к месту: «Пожалуйста, выключите вентилятор, чтобы я мог спокойно доесть суп».

– Теперь достаточно, баба, – проворковал Прабакер, ухмыляясь во весь рот.

Я замолчал, и стражник разразился очень длинной и цветистой тирадой. Прабакер переводил его слова, кивая и помогая себе красноречивыми жестами: