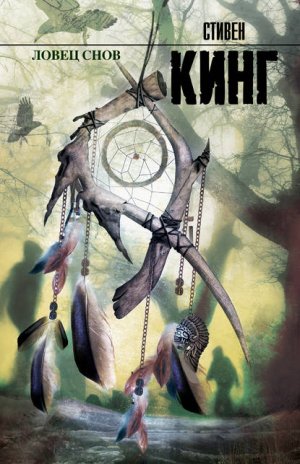

Ловец снов Кинг Стивен

– Мэм… – снова начинает Генри, но тут же понимает, что скрыть ничего не удастся. С ее лица на него вопросительно смотрят зеленые глаза Даддитса, только умные, настороженные и проницательные. – Нет, мэм. – Генри вздыхает. – Не просто бродил.

– Потому что обычно он сразу идет домой. Утверждает, что не может потеряться, потому что видит линию. Сколько их было?

– О, немного, – заверяет Джоунси, искоса глядя на Генри. Даддитс тем временем отыскал отцветшие одуванчики, плюхнулся на живот и увлеченно дует на головки, поднимая в воздух фонтаны крошечных парашютиков. – Трое парней дразнили его, мэм.

– Взрослых парней, – уточняет Пит.

Ее глаза снова изучают их, поочередно скользя от Джоунси к Питу, от Пита к Биверу, от Бивера снова к Генри.

– Зайдите к нам, – приглашает она. – Я хочу услышать, как все было. Днем Даддитс пьет свой ЗаРекс, его любимый напиток, но, бьюсь об заклад, вам больше по вкусу чай со льдом, верно?

Троица поворачивается к Генри, который, после недолгого раздумья, кивает:

– Да, мэм, чай со льдом – это здорово.

И она ведет их к дому, где в последующие годы они проведут столько времени, дому номер девятнадцать по Мейпл-лейн, только на самом деле их ведет Даддитс, подскакивая, выделывая ногами кренделя, иногда поднимая над головой желтую коробку для завтраков, но неизменно, как замечает Бивер, держась на одном и том же расстоянии от обочины, примерно в футе от травяного бордюра вдоль тротуара. Годы спустя, после случая с девчонкой Ринкенхауэр, Бивер вспомнит, о чем говорила миссис Кэвелл. И не только он. Все. Он видит линию.

4

– Джоунси! – позвал Бивер.

Ответа нет. Господи Иисусе, кажется, Джоунси нет уже целую вечность. Возможно, это вовсе не так, но сказать трудно: утром Бивер забыл надеть часы. Глупо. Но он всегда был глуп, следовало бы уже давно привыкнуть. Рядом с Джоунси и Генри он и Пит всегда казались дураками. Не то чтобы Джоунси или Генри давали им понять, и это всегда восхищало Бивера.

– Джоунси?!

Тишина. Может, он никак не найдет ленту? Скорее всего именно так и есть.

Какой-то злобный голосишко в мозгу твердит, что дело вовсе не в ленте, что Джоунси просто сбежал, оставил его сидеть на толчке, как Денни Гловера из того фильма, но он не станет слушать этот голос, потому что Джоунси никогда бы так не поступил. Они друзья до гроба, и всегда были друзьями.

Верно, соглашается злобный голосишко, до гроба. До конца. А это и есть конец.

– Джоунси! Ты тут, мужик?

Ни звука. Наверное, моток упал с гвоздя и куда-то завалился.

Да нет ничего под ним. И, черт возьми, в конце концов он не герой ужастика! С чего бы вдруг Маккарти высрал в толчок какое-то чудовище? Породил на свет Зверя в Унитазе? И вправду звучит, как пародия на фильм ужасов! И даже если так оно и есть, Зверь в Унитазе, вероятно, давно уже утонул, утонул и провалился вниз.

И тут на ум пришла фраза из истории, которую они по очереди читали Даддитсу. Хорошо, что их было четверо, потому что Даддитс никогда не уставал от того, что ему нравилось.

«Тай пуд, – требовал он, подбегая к ним с высоко поднятой над головой книгой; точно так же он держал коробку в тот, первый день. – Тай пуд, тай пуд!»

Что в этом случае означало «читай «Пруд». Книга доктора Сьюсса называлась «Пруд Макэллигота», и первое четверостишие он до сих пор помнил наизусть:

- А фермер смеется:

- Да ты, брат, в бреду!

- Не водится рыба

- В этом пруду.

Но рыба была, по крайней мере в воображении маленького героя той истории. Много рыбы. Большой рыбы.

Но вот под ним никаких больше всплесков. Никто не бьется о крышку, вот уже несколько минут. Может, рискнуть? Только взглянуть по-быстрому, приподнять крышку и захлопнуть снова, если…

Но…

«Сиди, как пришитый, приятель», – последнее, что сказал Джоунси, и, пожалуй, лучше его послушаться.

Джоунси скорее всего уже в миле отсюда, констатирует злобный голосишко. В миле отсюда и мчится как угорелый.

– Ну уж нет, – громко сказал Бивер. – Только не Джоунси.

И слегка заерзал на закрытом сиденье, ожидая, пока эта штука подпрыгнет, но ничего не произошло. Должно быть, давно уже в шестидесяти ярдах отсюда, плавает с дерьмом в сточном резервуаре. Джоунси сказал, она такая большая, что не пролезет в сток, но поскольку ни один из них ее не видел, трудно сказать наверняка. И так или иначе, в любом случае мсье Бивер Кларендон обречен сидеть на месте. Потому что пообещал. Потому что время всегда течет медленнее, когда ты встревожен или испуган. И потому что он доверяет Джоунси. Джоунси и Генри никогда не обижали его, не издевались ни над ним, ни над Питом. И никто из них никогда не обижал и не смеялся над Даддитсом.

Бив смешливо фыркнул. Даддитс и его коробка для завтраков со Скуби Ду. Даддитс, лежа на животе, дует на одуванчики. Даддитс резвится на заднем дворе, счастливый, как птичка на дереве, а люди, называющие детишек вроде него не такими, как все, просто ни черта не понимают. Он действительно особый, не такой, как все, подарок их четверке от подлого поганого мира, от которого обычно не дождешься прошлогоднего снега. Даддитс – нечто поразительное, облагородившее их души, и они любили его.

5

Они сидят в углу светлой кухоньки, залитой солнцем – облака рассеялись, словно по волшебству, – пьют чай со льдом и наблюдают за Даддитсом, пьющим свой ЗаРекс (мерзкую на вид оранжевую бурду). В три-четыре огромных, захлебывающих глотка он приканчивает стакан и бежит играть.

Генри берет на себя роль рассказчика, объясняя миссис Кэвелл, что парни всего лишь «вроде как толкали Даддитса из рук в руки, немного разгорячились и порвали ему майку, ну и, мэм, испугали его и довели до слез». Ни слова о том, как Ричи Гренадо с дружками раздели Даддитса едва не догола и какую мерзость заставляли есть, а когда миссис Кэвелл спрашивает, знаком ли Генри с этими парнями, тот слегка колеблется и говорит «нет», просто какие-то старшеклассники, имен он не знает.

Она смотрит на Джоунси, Бивера и Пита, но все старательно трясут головами. Может, это и ошибка, и в будущем опасно для Даддитса, но они не способны так разом переступить законы и правила, которым подчинена их жизнь. Бивер и так не понимает, как они вообще посмели вмешаться, а остальные позже скажут то же самое. Они поражены не только собственной отвагой, но и тем, что ухитрились не попасть на хрен в больницу.

Роберта грустно вздыхает, и до Бивера вдруг доходит, что она знает многое из того, что они не досказывают, возможно, столько, что проведет бессонную ночь. Но тут она улыбается. Улыбается Биверу, и того словно иголочками пронизывает до самых ног.

– Сколько же молний на твоей куртке! – восклицает она.

– Да, мэм, – ухмыляется Бивер. – Это моя «Фонзи-куртка». Сначала ее старший брат носил, мои дружки над ней подсмеиваются, но я все равно ее люблю.

– «Счастливые дни», – кивает она. – Нам тоже они нравятся. И Даддитсу. Может, как-нибудь вечером зайдете, посмотрите с нами. С ним.

Улыбка становится чуть жалобной, словно она понимает, что этому не бывать.

– Да, было бы неплохо, – соглашается Бив.

– И то верно, – поддакивает Пит.

Несколько минут они молчат, глядя, как прыгает во дворе Даддитс. Кто-то, видимо, отец, укрепил во дворе качели с двумя сиденьями. Даддитс пробегает мимо, толкает их, заставляя раскачиваться. Иногда он останавливается, скрещивает руки на груди, поворачивает к небу круглый циферблат физиономии со стертыми цифрами и смеется.

– Похоже, он в порядке, – говорит Джоунси, допивая чай. – Успел обо всем забыть.

Миссис Кэвелл, привставшая было, снова садится и растерянно смотрит на него.

– О нет, вовсе нет, – качает она головой. – Он помнит. Не так, как вы или я, но многое. Сегодня ночью наверняка будет видеть кошмары, а когда мы с отцом зайдем к нему, не сумеет объяснить. Это для него хуже всего: не может сказать, что видит, думает и чувствует. Слов недостает.

Она вздыхает.

– В любом случае эти парни про него не забудут. Что, если захотят отомстить ему? Или вам?

– Мы о себе позаботимся, – говорит Джоунси, и хотя голос не дрожит, взгляд куда-то убегает.

– Возможно, – кивает она. – А Даддитс? Я могу провожать его в школу, как когда-то, и, наверное, снова придется, хотя бы некоторое время. Но он так любит сам возвращаться домой!

– Должно быть, это позволяет ему чувствовать себя взрослым, – вставляет Пит.

Она протягивает руку и касается пальцев Пита, отчего тот заливается краской.

– Верно, это позволяет ему чувствовать себя взрослым.

– Знаете, – предлагает Генри, – мы могли бы провожать его. Мы все ходим в среднюю школу, и оттуда до Канзас-стрит рукой подать.

Роберта Кэвелл ничего не говорит на это: маленькая женщина-птичка в цветастом платье внимательно смотрит на Генри, как человек, ожидающий «изюминки» анекдота.

– Вы согласны, миссус Кэвелл? – спрашивает Бивер. – Потому что нам это запросто. Или не хотите?

Что-то странное творится с лицом миссис Кэвелл: под кожей пробегают крошечные волны судорог, одно веко приспущено, словно она собирается подмигнуть, а второй глаз в самом деле подмигивает. Она вынимает из кармана платок и усердно сморкается. «Наверное, старается не засмеяться над нами», – думает Бивер. Когда он говорит об этом Генри по пути домой (Джоунси и Питер уже разбрелись в разные стороны), тот изумленно таращится на него. «Не заплакать она старалась, вот что, – объясняет он и, помолчав, с насмешливой нежностью добавляет: – Дубина».

– И вы это сделали бы? – говорит она, а когда Генри кивает за себя и всех остальных, слегка изменяет вопрос: – Почему вы сделали бы это?

Генри оглядывается на друзей, словно говоря: «Может, хоть кто-то выскажется на этот раз?»

– Нам он нравится, мэм, – бормочет Пит.

– Особенно, как он носит коробку для завтраков над головой… – присоединяется Джоунси.

– Да, охренеть можно, – вторит Пит. Генри пинает его под столом. Пит соображает, что ляпнул (со стороны отчетливо видно, как движутся шестеренки у него в мозгу), и багровеет от смущения. Но миссис Кэвелл делает вид, что не замечает. Она занята другим: так и ест Генри напряженным взглядом.

– Он должен выходить без четверти восемь, – говорит она наконец.

– Обычно к этому времени мы уже почти рядом с вашим домом, – сообщает Генри. – Правда, парни?

И хотя семь сорок пять – немного рановато, все хором поддакивают.

– И вы это сделаете? – снова спрашивает миссис Кэвелл, и теперь Бивер без труда читает ее мысли: в ней говорит скепти-чтоб-ему-цизм, то есть, если перевести на человеческий язык, она попросту им не верит.

– Конечно, – заверяет Генри, – только вот Даддитс… ну… вы знаете…

– Не захочет, чтобы мы его провожали, – заканчивает Джоунси.

– Вы что, спятили? – охает она. Биверу кажется, что она говорит сама с собой, пытается убедить себя, что на кухне действительно сидит эта орава и предлагает немыслимое. Что все происходит на самом деле. – Дружить с вами? Мальчиками, которые, как говорит Даддитс, ходят в настоящую школу? Да он подумает, что в рай попал!

– О’кей, – заключает Генри. – Мы придем к без четверти восемь, проводим в школу и обратно.

– Он заканчивает в…

– Мы знаем, когда в Академии Дебилов отпускают учеников, – жизнерадостно сообщает Бивер, но за мгновение до того, как видит потрясенные лица приятелей, с ужасом понимает, что выпалил кое-что куда похуже, чем «охренеть», и поспешно прикрывает рот ладонью. Испуганные глаза над грязноватой ладошкой похожи на два блюдца. Джоунси пинает его в коленку с такой силой, что Бив едва не опрокидывается.

– Не обращайте на него внимания, мэм, – говорит Генри чересчур поспешно: верный признак смущения. – Он просто…

– Ничего страшного, – отмахивается она. – Я знаю, как люди называют Мэри М. Сноу. Иногда и Элфи, бывает, обмолвится.

Как ни странно, но эта тема почти не интересует ее.

– Почему? – повторяет она, и хотя при этом смотрит на Генри, Бивер храбро отвечает, несмотря на пылающие щеки и сокрушенный вид:

– Потому что он классный.

Остальные кивают.

Они будут провожать Даддитса в школу и из школы, почти пять лет, если не считать дней, когда он болен или когда они уезжают в «Дыру в стене». К концу этого срока Даддитс переходит из Мэри М. Сноу, иначе говоря, Академии Дебилов, в профессионально-техническое училище Дерри, где учится печь пирожные («петь озые» на языке Даддитса), менять аккумуляторы в автомобилях и завязывать галстук (узел всегда идеален, хотя временами и висит едва не у пупка).

История с Джози Ринкенхауэр давно уже прошедшее время: маленькое девятидневное чудо забыто всеми, кроме родителей Джози, которые, разумеется, будут помнить его до конца жизни.

Они уже успели научить Даддитса играть в парчизи и упрощенный вариант монополии, а также изобрели Игру Даддитса и бесконечно в нее играют, иногда гогоча так оглушительно, что Элфи Кэвелл (в отличие от жены высокий, но тоже чем-то напоминающий птицу) выходит на площадку лестницы, той, что ведет в комнату для игр, и громко требует объяснить, что у них творится, что там такого смешного, и они честно пытаются объяснить, что Даддитс воткнул колышек Генри в пятнадцатую лунку вместо второй или что Даддитс лишил Пита пятнадцати честно заработанных очков, но до Элфи, похоже, такие вещи не доходят: вот он стоит на площадке с газетным блоком в руках и недоуменно улыбается, неизменно повторяя одно и то же: «Не так громко, мальчики…» И прикрывает дверь, вновь предоставляя их самим себе. Из всех развлечений Игра Даддитса – самая забавная, «отпад», – как сказал бы Пит. Иногда Бивер закатывается так, что, кажется, вот-вот лопнет, а Даддитс, сидящий на ковре в позе лотоса рядом со старой доской для криббиджа, улыбается во весь рот, как Будда. Полный улет!

Но все это впереди, а сейчас – только эта кухня, поразительно теплое солнце и Даддитс во дворе, толкающий качели. Даддитс, который – они с самого начала это понимали – не похож ни на одного из тех, кого они знают.

– Не пойму, как они могли, – внезапно восклицает Пит, – выносить его плач. Не пойму, как они могли и дальше над ним издеваться.

Роберта Кэвелл печально смотрит на него:

– Взрослые мальчики просто не слышат того, что расслышали вы. Надеюсь, вам никогда и не придется это понять.

6

– Джоунси!!! – надрывался Бивер. – Эй, Джоунси!

На этот раз до него донесся ответ – слабый, но отчетливый. Сарай для снегохода завален всяким хламом, и среди прочей дребедени там хранится и старомодный клаксон-груша, один из тех, которые разносчики в двадцатых – тридцатых годах прикрепляли на руль велосипедов. И теперь Бивер услышал протяжный гудок его: би-и-и… би-и-и…

Вой, от которого Даддитс хохотал бы до слез, – старина Дадс, вот кто любитель оглушительных, сочных звуков!

Прозрачная синяя занавеска зашуршала, и у Бивера по коже побежали мурашки. Он едва не вскочил, вообразив, что это Маккарти, но тут же понял, что сам задел занавеску локтем: ничего не поделаешь, уж очень здесь тесно. И снова уселся поудобнее.

Под ним по-прежнему не было никакого движения: эта тварь, кем бы она ни была, либо мертва, либо болтается в сточном резервуаре. Наверняка.

Ну… почти наверняка.

Бив завел руку за спину, нащупал кнопку смыва, но тут же передумал.

«Сиди, как пришитый», – велел Джоунси, и Бивер сидит, но какого хрена Джоунси все не возвращается? Если не смог найти ленту, почему не прийти с пустыми руками? Прошло не меньше десяти минут, верно ведь? А ему кажется, черт возьми, что не меньше часа. А Бив тем временем сидит на толчке в обществе мертвеца, чей зад выглядит так, словно в него натолкали динамита и подожгли, вот тебе и просраться…

– Ну бибикни еще раз, – бормочет Бив. – Нажми эту чертову клизму, дай знать, что ты все еще здесь.

Но Джоунси молчит.

7

Джоунси не мог найти ленту.

Обыскал все, но найти не мог. Куда она запропастилась?

Он был уверен, что лента есть, но ни на одном гвозде ее не нашлось. Не оказалось ни на захламленном верстаке, ни за банками с краской, ни на крючке под респираторами, болтавшимися на пожелтевшей тесьме.

Джоунси посмотрел под столом, заглянул в ящики, сложенные у дальней стены, в бардачок под пассажирским сиденьем «арктик кэт». Там лежали запасная фара, все еще в коробке, и полпачки «Лаки Страйк», но чертова лента как сквозь землю провалилась.

Он физически ощущал, как утекают минуты. В какую-то из них ему ясно послышался голос Бива, зовущий его, но Джоунси не хотел возвращаться без ленты, поэтому просто поднял старый клаксон, валявшийся на полу, и несколько раз нажал резиновую потрескавшуюся грушу, извлекая заунывный вой, который наверняка страшно понравился бы Даддитсу.

Чем яростнее он расшвыривал барахло в поисках ленты, тем настоятельнее казалась необходимость отыскать ее. Нашелся, правда, моток шпагата, но как, спрашивается, закрепить туалетное сиденье шпагатом?! Кажется, в одном из кухонных шкафчиков спрятан скотч, Джоунси был почти в этом уверен, но тварь в туалете, судя по плеску, довольно сильна, что-то вроде рыбы приличного размера. Скотч просто не выдержит.

Джоунси нерешительно переминался, оглядывая сарай, теребя волосы (он не надел перчатки и не слишком долго пробыл здесь, чтобы замерзнуть), при каждом выдохе выпуская на волю белые комочки пара.

– Где же, мать твою? – вопросил он вслух, злобно треснув кулаком по верстаку. От удара невысокий штабель ящичков, набитых гвоздями, шайбами, гайками и шурупами, перевернулся, содержимое рассыпалось, и по полу покатился большой рулон изоленты. Подумать только, он, должно быть, десять раз смотрел на нее, не замечая!

Джоунси сгреб рулон, сунул в карман куртки (хорошо еще, не забыл одеться потеплее, хотя даже не потрудился застегнуть молнию) и повернулся к двери. И тут раздался пронзительный вопль Бивера. Леденящие кровь звуки едва доносились сюда, но Джоунси без труда их расслышал. Истошные, мучительные, полные боли.

Джоунси рванулся к двери.

8

Биверова мама недаром твердила, что зубочистки рано или поздно прикончат его, но разве в голову ей могло прийти подобное?!

Послушно сидя на закрытой крышке унитаза, Бив сунул руку в нагрудный карман комбинезона, чтобы вытащить очередную зубочистку. Но там не осталось ни одной – все рассыпались по полу. Две-три, правда, не были измазаны кровью, но для того чтобы их достать, пришлось бы приподняться и чуть наклониться вперед.

Бивер яростно спорил с собой. «Сиди, как пришитый», – велел Джоунси, но эта тварь в туалете наверняка провалилась вниз, «погружаемся, погружаемся, погружаемся» – как говорили в старых военных фильмах про подводников. Но даже если и нет, он всего лишь оторвет зад от сиденья на секунду-другую. Если тварь прыгнет, Бивер плюхнется обратно всей тяжестью, может, сломает ей тонкую чешуйчатую шею (при условии, что таковая имеется).

Бив с тоской взирал на зубочистки. Парочка достаточно близко, только руку протяни, но класть в рот окровавленные зубочистки, особенно если вспомнить, откуда взялась кровь… бр-р-р… И кроме того, эта странная мохнатая плесень, растущая в крови, в полосках цемента между кафелем, и… да, теперь он ясно видит… и на зубочистках тоже, правда, не на тех, которые не попали в кровь. Абсолютно чистые и белые, и он никогда в жизни не нуждался так отчаянно в привычных ощущениях, в кусочке дерева, успокаивающе хрустящем под зубами, как сейчас.

– Хрен с ним, – пробормотал Бив и, подавшись вперед, вытянул руку. Пальцы чуть-чуть не доставали до ближайшей чистой зубочистки. Он напряг мышцы бедра, и зад соскользнул с сиденья. Он как раз подцепил зубочистку – ага, поймал, – в это мгновение что-то ударилось в закрытую крышку сиденья, ударилось с ужасающей силой, едва не вбив крышку в его незащищенные яйца, и вытолкнуло его вперед. Бивер схватился за душевую занавеску, в отчаянном усилии удержаться на ногах, но занавеска с металлическим лязгом колец оторвалась от карниза, подошвы заскользили в крови, и Бивер растянулся на полу с головокружительной скоростью человека, выброшенного катапультой из кресла пилота. Позади взметнулось сиденье, с грохотом ударилось об унитаз, и что-то мокрое и тяжелое рухнуло Биверу на спину. Что-то, показавшееся ему мускулистым хвостом, червем или оторванным от чьего-то уродливого тела пластинчатым щупальцем, свернувшимся между его ногами и стиснувшим и без того ноющую мошонку в мощном питоноподобном объятии. Бивер взвыл, приподняв голову с окровавленного кафеля (на подбородке большая ссадина, глаза вылезают из орбит). Тварь, мокрая и холодная, растянулась от затылка до поясницы, как живой свернутый ковер, издавая пронзительно-оголтелое чириканье, стрекот взбесившейся обезьяны.

Бивер снова вскрикнул, пополз на животе к двери, потом кое-как встал на четвереньки, пытаясь стряхнуть тварь. Стальная веревка между ног сжалась снова, и откуда-то из жидкого марева боли, бывшего когда-то его пахом, раздался тихий хлопок.

Иисусе, успел подумать Бив. Член Иисуса всемогущего, похоже, это мое яйцо…

Визжа, потея, с высунутым, болтающимся по-собачьи языком, Бивер сделал единственное, что пришло в голову: перевернулся на спину, в тщетной попытке раздавить гадину о кафель. Тварь снова зачирикала, едва не оглушив его, и принялась лихорадочно извиваться. Бивер сгреб хвост, свернувшийся между бедрами, гладкий, безволосый… шипастый, словно усеянный снизу крючками из жесткой щетины. И мокрый. Вода? Кровь? И то, и другое вместе?

– А-а-а-а! О Боже, отпусти! Сука гребаная, отпусти! Иисусе! Мои долбаные яйца! Иисусе-е-е!

Но прежде чем он успел запустить руку под хвост, в затылок вонзилась пригоршня игл. Бивер с ревом вскинулся, и тварь неожиданно отвалилась. Он попытался встать на ноги. Пришлось отталкиваться руками, потому что сил не осталось, а ладони все скользили, и уже не только в крови. Из разбитого унитаза сочилась вода, и пол превратился в каток.

Наконец, поднявшись, он увидел нечто льнущее к косяку двери и походившее на хорька-уродца: без ног, но с толстым красновато-золотистым хвостом. Вместо головы – что-то вроде покрытого слизью бесформенного кома, с которого пучились налитые злобой черные глазки. Нижняя половина нароста распадалась, обнажая частокол зубов. Внезапно тварь бросилась на Бивера, как змея: ком метнулся вперед, безволосый хвост обвился вокруг дверной ручки. Бивер, с визгом отпрянув, поднес к глазам руку, на которой больше не было трех пальцев. Остались только большой и мизинец. Как ни странно, боли не было или все поглотила боль от раздавленной мошонки. Бивер попытался отступить, но уперся икрами в разбитый унитаз. Дальше пути не было.

И эта тварь сидела в нем? – успел подумать Бивер. Она в нем сидела?

Тварь разжала хвост или щупальце – кто знает? – и снова ринулась на него: в верхней половине рудиментарной головы поблескивают идиотски безумные глаза, нижняя утыкана костяными иглами. Откуда-то далеко, из какой-то другой вселенной, где еще сохранился разум, доносился голос Джоунси, но Джоунси опоздал, навсегда опоздал.

Тварь, сидевшая в Маккарти, с влажным чмоканьем приземлилась Биву на грудь. От нее несло газами Маккарти, тяжелым зловонием масла, эфира и метана. Мускулистый кнут обмотал талию Бивера, голова шмыгнула вперед и зубы сомкнулись на носу жертвы.

Завывая, колотя тварь кулаками, Бивер рухнул на унитаз. Сиденье и крышка подскочили, когда тварь выбралась наружу. Крышка так и осталась открытой, но сиденье упало на место. От удара оно сломалось, и Бивер плюхнулся задом в унитаз, вместе с тварью, продолжавшей вгрызаться в его нос.

– Бивер! Бив, что…

Бивер ощутил, как тварь вдруг застыла, действительно затвердела, совсем как возбужденный член. Щупальце вокруг талии напряглось, потом снова ослабло. Дебильная морда с черными глазенками повернулась на звук голоса Джоунси, и Бив, меркнущими, застланными багровой пеленой глазами, посмотрел на друга, стоявшего в дверях: челюсть отвисла, в безвольно обвисшей руке зажат рулон изоленты (больше она ни к чему, подумал Бив, нет…), стоявшего в дверях, совершенно беззащитного, замершего в потрясенном ужасе. Очередной обед твари.

– Джоунси, беги отсюда! – вскрикнул Бивер, захлебываясь кровью и ощутив, что тварь готовится к прыжку, обвил ее руками и прижал к себе, как любовницу. – Убирайся! Захлопни дверь! Со…

Сожги дом, хотел сказать он. Запри его, запри нас обоих, сожги ее, сожги заживо, я останусь сидеть на засранном унитазе, удерживать эту тварь, и если смогу умереть, вдыхая запах жареного, значит, умру счастливым.

Но тварь вырывалась с чудовищной силой, а чертов Джоунси торчал в дверях с дурацким рулоном ленты и отвисшей челюстью, и будь он проклят, если как две капли воды не походил на Даддитса, тупой, как стенка, которой ничего не вдолбишь.

Тварь вновь повернула к Биву безухий нарост головы, чуть отведенный назад, и прежде чем этот ком рванулся вперед и мир взорвался в последний раз, в голове Бивера мелькнула прощальная детски-наивная мысль: Зубочистка, дьявол, мама всегда говорила…

Перед закрытыми глазами взметнулся фонтан красных огней, в котором цвели черные цветы, и из дальней дали донеслись его вопли. Предсмертные.

9

Джоунси увидел сидевшего в унитазе Бивера, с чем-то, выглядевшим гигантским красно-золотым червем, на груди. Он окликнул друга, и тварь повернула к нему уродливое подобие головы, с налитыми злобой акульими глазами и зубами, способными перекусить проволоку. В зубах застряло нечто. Трудно поверить, что это измочаленные остатки носа Бивера Кларендона, но, вероятнее всего, так оно и было.

Удирай! – вопило в мозгу, но тут же прозвучал второй голос: Спаси! Спаси Бивера!

Оба обладали одинаковой силой, и поэтому Джоунси оцепенел на пороге, чувствуя, что ноги весят не меньше тысячи фунтов. Тварь в объятиях Бивера издавала звуки: обезумевшее чириканье, сверлившее мозг и заставившее подумать о чем-то очень давнем, только вот о чем?

Бивер, застрявший в унитазе, пронзительно визжал, приказывая ему бежать, закрыть дверь, и тварь повернула голову на звук его голоса, словно вспомнив о позабытом дельце, и на этот раз вцепилась Биверу в глаза – вот дерьмо, прямо в глаза!

Бивер, извиваясь, кричал не своим голосом, пытаясь удержать тварь, пока та трещала, чирикала и впивалась все глубже, а хвост или что там еще, сгибался и стискивал талию Бивера, вытаскивая рубашку из комбинезона, присасываясь к голой коже. Ноги Бивера судорожно дергались: каблуки тонкими струйками разбрызгивали кровавую воду, тень гротескной куклой плясала на стене, а этот мерзкий мох распространился по всей ванной, и рос так охрененно быстро…

Джоунси видел, как Бивер забился в последних конвульсиях, как тварь отпустила его и соскочила как раз в тот момент, когда Бив скатился с унитаза, повалившись в ванну, прямо на Маккарти, старину «Внемли-стою-и-стучусь-у-порога-твоего». Тварь свалилась на пол и поползла – Иисусе, да так быстро! – поползла к нему. Джоунси отступил и захлопнул дверь за мгновение до того, как тварь ударилась об нее почти с тем же глухим стуком, как и о крышку унитаза. И с такой силой, что дверь задрожала. В мерцавшей снизу полоске света металась ее тень. Еще удар. Джоунси решил было схватить стул и просунуть его в ручку, но какой идиотизм, какая глупость: дверь открывалась внутрь, а не наружу. Вопрос только в том, поймет ли тварь назначение дверной ручки и сможет ли дотянуться до нее.

И словно она прочла его мысли – а кто сказал, что это невозможно? – с другой стороны послышался шорох, и ручка начала поворачиваться. Кем бы тварь ни была, сил у нее хватало. В один отчаянный момент, когда давление с той стороны двери продолжало нарастать, когда он уже был уверен, что тварь сможет повернуть ручку, несмотря на то что он удерживал дверь обеими руками, Джоунси, охваченный паникой, едва не бросился бежать. Остановило его лишь воспоминание о том, как она проворна.

Я и трех шагов не сделаю, как она набросится на меня, подумал он, жалея, что комната так чертовски велика. Ударит, вцепится в ногу, а потом…

Джоунси из последних сил навалился на дверь, так что едва жилы на руках не рвались, а губы растянулись на пол-лица, обнажая зубы. Бедро выстрелило болью. Чертово бедро, оно не даст ему бежать, спасибо престарелому профессору, старому мудиле, кто позволил ему сесть за руль, огромное наше вам, дерьму хренову, но если он не сумеет удержать дверь и бежать тоже не сможет, что тогда?

Тогда его, понятное дело, ждет участь Бивера. Потому что это нос Бивера торчал из зубов твари, как шиш-кебаб.

Джоунси со стоном налег на дверь. Давление изнутри снова усилилось и вдруг ослабло. Из-под тонких досок доносился злобный лай. Джоунси брезгливо втянул ноздрями эфирно-метановую вонь.

Каким образом тварь толкает дверь? Джоунси не видел у нее никаких ног, ничего, кроме красно-золотистого хвоста, так что как…

Он с ужасом услышал потрескивание дерева, судя по звукам, прямо над его головой, и понял, что тварь пустила в ход зубы. Нерассуждающая паника охватила его. Эта пакость каким-то образом попала в брюхо Маккарти, сидела в нем, росла, как гигантский цепень из ужастика. Словно рак, только зубастый. И когда наконец выросла, готовая к новой жизни, просто прогрызла себе путь.

– Нет, о нет, – тонко всхлипнул Джоунси.

Ручка двери дернулась в обратную сторону. Джоунси почти видел, как тварь впивается пиявкой в сосновую филенку, намертво обмотав ручку хвостом или щупальцем, и тянет, тянет…

– Нет, нет, нет, – твердил Джоунси, изнемогая. Силы вот-вот кончатся и ручка выскользнет из мокрых от пота рук. По лицу катились крупные прозрачные капли; выпученные от натуги глаза со страхом уставились в ненадежную преграду. В нескольких дюймах повыше его головы неустанно пилили зубы. Скоро сверху полетят щепки (если прежде он не разожмет рук), и в проломе хищно ощерится пасть, в которой исчез нос Бивера.

И только сейчас до него дошло: Бивер мертв. Его старый друг.

– Ты убила его! – крикнул Джоунси твари по ту сторону двери дрожащим от гнева и скорби голосом. – Убила Бива!

Теперь уже по горячим щекам лился не пот, а слезы. Бивер, в черной кожаной куртке («Сколько молний!» – воскликнула мама Даддитса в тот день, когда они познакомились), Бивер, напившийся до синих чертиков на балу выпускников и танцующий казачка: руки сложены на груди, ноги выделывают самые невероятные па, Бивер на свадьбе Джоунси и Карлы, обнимающий Джоунси и яростно шепчущий ему на ухо: «Ты должен быть счастлив, старик. Счастлив за всех нас». И он впервые потрясенно осознал, что Бивер несчастен. С Генри и Питом вопросов не возникало, он и так все понимал, но Бив? И теперь Бив мертв, Бивер лежит, перегнувшись через бортик ванны, на трупе мистера Ричарда, Проклятого Внемли-стою-и-стучусь-у-порога-твоего, Маккарти.

– Ты убила его, блядь! – заорал он вздувающимся на двери пузырям… их становится все больше… шесть… девять, дьявол, дюжина!

И словно пораженная его яростью тварь снова ослабила давление. Джоунси с безумным видом осмотрелся, пытаясь найти какое-то оружие, случайно опустил глаза и заметил рулон изоленты. Он вполне мог нагнуться и поднять его, но что потом? Ему понадобятся обе руки, чтобы оторвать ленту, и даже если тварь даст ему время на это, разве лента способна удержать дверь там, где не помогает его сила.

Ручка снова стала поворачиваться. Джоунси начал уставать, адреналин уходит, с ладоней только что вода не течет, и смрад, эфирный смрад, становится гуще, и каким-то образом чище, верно, потому что не замутнен запахом газов и экскрементов Маккарти, но как он может быть таким сильным, если между ними дверь. Разве что…

За полсекунды до того, как стержень, соединяющий ручки по обе стороны двери, с треском сломался, Джоунси внезапно заметил, что в комнате стало темнее. Совсем чуть-чуть. Словно кто-то прокрался за спину, стоит между ним и светом, между ним и задней дверью…

Стержень лопнул. Ручка, которую держал Джоунси, вылетела, и дверь немедленно приоткрылась под тяжестью льнущей к ней змеевидной мерзости. Джоунси взвизгнул и уронил ручку. Она ударилась о рулон ленты и отскочила. Бежать!

Джоунси повернулся. Перед ним стоял серый человек.

Он… оно… это создание было вроде и незнакомым, но каким-то образом вовсе не чужим. Джоунси видел его в сотнях телевизионных ток-шоу о сверхъестественном, на первых страницах тысяч таблоидов (того рода, что выстреливают в тебя серийными комиксами-ужастиками, пока ты застрял в очереди к кассе супермаркетов), в фильмах, таких, как «Инопланетянин», «Небесный огонь», «Близкие контакты третьего рода». Мистер Грей[20], основа и суть, главная тема «Секретных материалов».

Все режиссеры правильно схватили выражение его глаз, по крайней мере эти огромные черные глаза были такими же, как гляделки твари, прогрызшей дорогу из задницы Маккарти, и рот почти такой же, узкая рудиментарная щель, не более того, но серая кожа свисала пустыми складками и мешками, совсем как у подыхающего от старости слона. Из морщин сочились желто-белые струйки гнойной субстанции; та же самая жидкость текла из углов бесстрастных глаз. Небольшие лужицы и сгустки уже собрались на ковре, под Ловцом снов, капли дорожками протянулись от кухонной двери, в которую он вошел. Как долго мистер Грей здесь пробыл? Неужели был у сарая, наблюдая, как Джоунси мчится на кухню с бесполезным рулоном изоленты в руке.

Джоунси не знал. Он видел только, что мистер Грей умирает, но придется пробежать мимо, потому что тварь в ванной с тяжелым стуком рухнула на пол. Сейчас доберется до него.

Марси, произнес мистер Грей, ясно и отчетливо, несмотря на то что подобие губ не шевельнулось. Джоунси расслышал слово самым центром мозга, точно в том месте, где всегда слышал плач Даддитса.

– Что ты хочешь?

Тварь проползла по его ногам, но Джоунси едва ее заметил. Едва заметил, как она скорчилась между босых ног серого человека, на которых не было ни единого пальца.

Пожалуйста, остановись, сказал мистер Грей где-то в голове Джоунси. Щелчок! Более того, линия! Иногда ты видел линию, иногда слышал, как в тот раз расслышал покаянные мысли Дефаньяка. Не могу больше вынести, сделайте укол, где Марси?

В тот день смерть искала меня, подумал Джоунси. Промахнулась на улице, промахнулась в больнице, перепутала, должно быть, палаты – и с тех пор охотилась за мной. И наконец, нашла.

Но тут голова существа взорвалась, разлетелась, выпустив оранжево-красное облако пахнущих эфиром частиц.

Джоунси вдохнул их.

Глава 8

Роберта

Теперь уже совсем седая пятидесятивосьмилетняя вдова (но по-прежнему женщина-птичка, в вечном цветастом платье, такие вещи не меняются), мать Даддитса сидела перед телевизором в квартире первого этажа на Уэст-Дерри-эйкрс, где теперь жила вместе с сыном. Роберта продала дом на Мейпл-лейн после смерти Элфи. Она могла позволить себе содержать дом: Элфи оставил много денег, компания, где он застраховал жизнь, честно выплатила всю сумму, да и акции в фирме по импорту запчастей для автомобилей, основанной им в 1975 году, позволяли вести безбедное существование, но дом был слишком велик и населен мириадами воспоминаний, таившихся в каждом уголке, и не только в гостиной, где она и Даддитс проводили почти все время. Над гостиной располагалась спальня, где они с Элфи спали, разговаривали, занимались любовью и строили планы. Ниже была комната для игр, где Даддитс с друзьями просиживали целыми днями и вечерами. По мнению Роберты, друзья эти были посланными небом ангелами с добрыми сердцами и неистребимой привычкой к сквернословию, имевшими наглость утверждать, что Даддитс, повторяя за ними «хен», имеет в виду нового щенка Пита, Элмера Хена, а для краткости просто Хена. И она, разумеется, делала вид, что верит этому.

Слишком много воспоминаний, слишком много призраков счастливых времен. Ну а потом Даддитс заболел. И болел вот уже два года, но никто из прежних друзей не знал об этом, потому что больше они не появлялись, а у нее не хватало мужества поднять трубку и позвонить Биверу, который собрал бы остальных.

И теперь она сидела перед телевизором, где шел очередной выпуск местных новостей. Роберта слушала с завороженным ужасом, потрясенная тем, что, по словам ведущих, творилось на севере штата. Самое страшное заключалось в том, что никто в точности не знал, что именно происходит, никаких подробностей, и правда ли все это. Сообщалось только о таинственных исчезновениях охотников в лесах Мэна, в ста пятидесяти милях к северу от Дерри. До сих пор человек двенадцать числились пропавшими. Эта часть казалась единственно достоверной. Роберта была почти уверена, что речь идет о Джефферсон-трект, где обычно охотились мальчики, возвращаясь в Дерри с кровавыми историями, увлекавшими и одновременно пугавшими Даддитса.

Может быть, охотников застал в лесу ураган Альберта Клиппер, обрушивший на Мэн неслыханный снегопад? Возможно. Никто ничего не мог сказать наверняка, но все же одна четверка, приехавшая в Кинео, похоже, действительно пропала бесследно. Их снимки показывали по телевизору, без конца перечисляя фамилии: Отис, Роупер, Маккарти, Шу. Последняя была женщиной.

Пропавшие охотники не считались бы настолько важной темой, чтобы прерывать из-за них бесконечный поток «мыльных опер», не случись одновременно в тех же местах целый ряд необъяснимых явлений. Люди клялись, что видели в небе странные, переливающиеся разными цветами огни. Двое охотников из Миллинокета, проезжавшие через Кинео двумя днями раньше, утверждали, что заметили сигарообразный предмет, нависший над высоковольтной линией электропередачи. И добавили при этом, что на объекте не было ни двигателей, ни крыльев. Он просто висел футах в двадцати над проводами, издавая тихое жужжание, мелко вибрирующее в костях. И в зубах, как оказалось, тоже. Оба охотника жаловались, что потеряли зубы, и когда широко открывали рты, чтобы показать дыры, Роберте казалось, что и остальные их зубы вот-вот вывалятся. Охотники сидели в старом «шевроле», а когда попытались подъехать ближе, мотор заглох. У одного из них были кварцевые часы на батарейках, которые шли в обратную сторону часа три после вышеописанного события, а потом остановились навсегда. (Со старомодными механическими часами второго ничего не случилось.) Если верить репортеру, кроме этих двоих, НЛО за последние две недели видели многие приезжие и местные жители: кто рассказывал о сигаре, кто о более традиционном блюдце. Такие массовые появления неопознанных летающих объектов на жаргоне военных назывались «сборищем».

Пропавшие охотники, НЛО. Сочные, броские, щекочущие нервы известия, вне всякого сомнения, достойные передачи в шестичасовом прямом эфире («Местные новости! Самые свежие! Ваш город и ваш штат!»), но сегодня к обычным историям кое-что добавилось. Совсем уж страшное. Пока всего лишь слухи, разумеется, и Роберта молилась, чтобы они не подтвердились, но все же, замирая от дурных предчувствий, вот уже два часа не отходила от телевизора, пила слишком много кофе и все больше нервничала.

Самыми пугающими были сообщения о том, что какой-то объект рухнул на лес и разбился недалеко от того места, где охотники видели сигарообразный корабль, зависший над высоковольтными проводами. Почти такими же тревожными были известия о том, что на большей части округа Эрустук, площадью примерно двести квадратных миль, принадлежавшей по большей части бумагоделательным компаниям или правительству, объявлен карантин.

Высокий бледный мужчина с глубоко посаженными глазами, стоявший перед табличкой с надписью ПРИЮТ МАНЬЯКОВ, коротко переговорил с репортерами, приехавшими в Бангор на авиабазу Национальной гвардии, и заявил, что слухи не соответствуют истине, но ряд «противоречащих друг другу заявлений» в настоящее время проверяется. Судя по пояснительной надписи, его звали Абрахам Курц. Роберта так и не поняла, в каком он звании и военный ли он вообще. Одет в простой зеленый комбинезон на молнии. Если он и замерз, в одном комбинезончике на таком холоде, то виду не подавал. В огромных глазах, окаймленных белыми ресницами, плескалось что-то неприятное. Роберте они показались глазами лжеца.

– Можете ли вы подтвердить, что разбившийся корабль не был иностранного или… скажем, внеземного происхождения? – спросил молодой репортер.

– «Инопланетный звонок»[21], – ответил Курц и рассмеялся.

Из толпы репортеров тоже послышался смех, но никто, кроме Роберты, сидевшей перед телевизором в своей квартирке на Уэст-Дерри-эйкрс, не обратил внимания, что Курц вообще не ответил на вопрос.

– Можете ли вы подтвердить, что никакого карантина в районе Джефферсон-трект нет? – спросил другой репортер.

– В настоящее время я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть это известие, – покачал головой Курц. – Мы относимся к происходящему со всей серьезностью. Доллары вашего правительства, дамы и господа, работают на всю катушку. – И он направился к вертолету с вращающимися лопастями и белыми буквами АНГ на боку.

Если верить ведущему, сюжет записывался в девять сорок пять. Следующий репортаж – пляшущее изображение, снятое с руки видеокамерой – велся из «Сессны», нанятой девятым каналом новостей для облета Джефферсон-трект. Погода была не из лучших, дул ветер, но даже сквозь пелену снега проглядывали силуэты двух вертолетов, немедленно пристроившихся по обе стороны от «Сессны», как огромные коричневые стрекозы. Между ними велись радиопереговоры, но помех было столько, что пришлось читать ползущую внизу экрана строку.

«Этот район изолирован. Приказываю повернуть назад, на свой аэродром. Повторяю, район изолирован. Возвращайтесь».

«Изолирован» – это то же, что «подвергнут карантину»? Роберте Кэвелл казалось, что так и есть, хотя типы, подобные Курцу, вполне способны увиливать от ответов. На вертолетах явно видны буквы АНГ. Один из них вполне мог быть тем, что принял на борт Абрахама Курца.

Пилот «Сессны»: «По чьему приказу производится операция?» Радио: «Поворачивайте, «Сессна», или вас заставят повернуть».

Самолет послушно повернул обратно. Топливо так и так кончалось – как объявил ведущий, словно это все объясняло. С этой минуты он только повторял старые сообщения, упорно называя их последними. Большие телекомпании, очевидно, выслали на место событий своих корреспондентов.

Она уже хотела выключить телевизор – ожидание действовало на нервы, – когда закричал Даддитс. Сердце Роберты замерло на миг и куда-то покатилось. Она развернулась, в спешке ударившись о стол, когда-то принадлежавший Элфи, и перевернула чашку с остатками кофе. Коричневая жижа неряшливой лужицей пролилась на «Телегид».

За воплем последовали пронзительные истерические рыдания, рыдания обиженного ребенка. Именно так обстояло дело с Даддитсом – пусть сейчас ему тридцать, но он умрет младенцем, и умрет гораздо раньше, чем ему исполнится сорок.

На мгновение у нее подкосились ноги. Наконец она принудила себя направиться в спальню сына. Ну почему Элфи нет рядом… а еще лучше – хотя бы одного из мальчиков? Правда, уж они-то давно не мальчики, все, кроме Даддитса. Синдром Дауна превратил его в Питера Пэна, и скоро он отойдет навсегда… на острове Где-то-там[22].

– Иду, Дадди, – откликнулась Роберта, и она действительно шла, только какой же дряхлой казалась при этом сама себе: артрит разъедает кости, сердце трепыхается испуганным кроликом. Для нее остров Где-то-там недостижим.

– Мама идет, идет, Дадди!

И снова эти всхлипы, такие отчаянные, словно его сердце разбито. Впервые он вскрикнул, обнаружив, что после того, как почистил зубы, десны стали кровоточить. Но никогда не вопил, и прошло много лет с тех пор, как в последний раз так горько, жалобно плакал. Неистовые безудержные рыдания рвали душу и мозг. Высокие переливы и всхлип, высокие переливы и всхлип, высокие переливы и всхлип…

– Дадди, что случилось?

Она ворвалась в комнату и уставилась на него широко раскрытыми глазами, настолько уверенная, что началось кровотечение, что в первый момент ясно увидела кровяную лужицу на простыне. Но тут же убедилась, что все это игра воображения. Никакой крови. Только Даддитс, с мокрым от слез лицом, мерно качается взад-вперед на расшатанной скрипящей больничной койке. Глаза по-прежнему были ярко-зелеными, но со щек сбежала краска. И волос уже нет, чудесных белокурых волос, напоминавших ей о молодом Арте Гарфанкле[23]. Лучи неяркого зимнего солнца, лившиеся в окна, поблескивали на его голом черепе, отражались от аптечных флаконов (антибиотики, болеутоляющее, но ни одного лекарства, способного остановить или хотя бы замедлить то, что творилось с ним), падали на стоявшую перед столом капельницу.

Но Роберта не увидела ничего необычного. Ничего такого, что могло бы послужить причиной почти гротескного выражения невыносимой боли.

Она села рядом, обхватила бессильно болтающуюся голову сына и притянула к груди. Даже сейчас, в состоянии нервного возбуждения, его кожа казалась прохладной: умирающая кровь не могла больше согреть тело. Роберта вспомнила, как давным-давно читала «Дракулу», вздрагивая от приятного ужаса, оказавшегося куда менее приятным ночью, в полном мраке, в комнате, населенной тенями. Как она радовалась, узнав, что настоящих вампиров не бывает, но позже – гораздо позже – поняла, что успокоилась рано. В ее жизни появился беспощадный упырь, до которого трансильванскому графу было далеко. И имя ему было лейкемия, вот только не найти того кола, который можно загнать ему в сердце.

– Даддитс, Дадди, солнышко, что с тобой?

Прижавшись к ней, сын выплеснул свои страхи. И то, что она услышала, вмиг заставило забыть о происходящем в Джефферсон-трект, проскользнуло ледяным ознобом по спине, сжало стальными тисками сердце, едва не остановило дыхание.

– Ие мев! Ие мев! А, маоа, Ие мев!

Не было смысла просить его повторить или выразиться яснее: всю жизнь она провела рядом с сыном и понимала каждое слово.

«Бивер мертв! Бивер мертв! Ах, мамочка, Бивер мертв!»