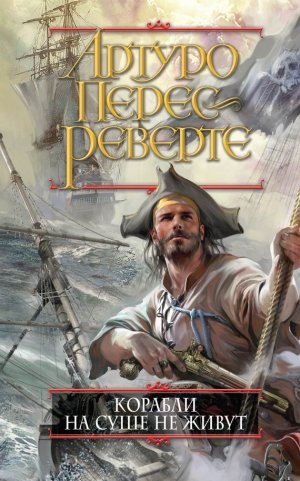

Корабли на суше не живут Перес-Реверте Артуро

Повзрослев, я стал скептиком. Перестал верить в призрачную джонку на реке Янцзы, в бриг из Нью-Хейвена, в мужчину и женщину, застывших в вечном объятии на корме безымянного парусника, блуждающего у берегов Канады. Стал сомневаться в проклятии «Марии Селесты» — одного из немногих призрачных кораблей, чья тайна была раскрыта, — и в двадцатитрехлетнем плавании «Мальборо» с привязанным к штурвалу скелетом. Что там «Мальборо»! Даже история «Сан-Тельмо» — единственного испанского корабля, достойного называться призраком, — и та стала вызывать у меня серьезные сомнения. А ведь я сам — когда был еще маленьким и доверчивым — слышал, как клялся друг моего отца, плававший капитаном на нефтеналивном танкере, будто встречал наполовину вросший в айсберг «Сан-Тельмо» с обледенелой командой на ледяной палубе.

Как я уже сказал, с годами я утерял веру в призрачные корабли — воображаемые и реальные, безымянные или с именами, внесенными в морской регистр, — которые, если верить легендам, до сих пор бороздят моря и будят воображение моряков. Полагаю, рациональная часть меня — та, что улыбается, пока я печатаю эти строки, — продолжает в них не верить. И все же настаиваю: тогда, в шторм у берегов Тарифы, я видел корабль-призрак. Я могу поклясться, как клялся капитан, друг моего отца. Клянусь останками «Баунти». И вот вам доказательство: всякий раз, зарифляя паруса, потому что погода портится, я неизменно замечаю, что ищу его взглядом на сером горизонте — взглядом того мальчика, каким был когда-то.

2007

Сигарета без фильтра

Дело было в незапамятные времена. Сорок два или сорок три года назад самое меньшее. В то время для мальчонки, помешанного на море, не было места лучше Картахены. На перемене я удирал от маристов[60] и отправлялся в порт — подышать особенными, только ему присущими запахами дегтя, железа, влажных швартовов и соленого ветра и послушать, как мерно побрякивают металлические фалы да полощутся на ветру вымпелы и флаги. Иногда я все утро просиживал среди спокойных немногословных мужчин, пока они задумчиво разглядывали линию горизонта или стояли с удочкой, не сводя глаз с пробкового поплавка. Меня всегда восхищала их неподвижность. И я, готовый поверить в то, что все они — старые моряки, тоскующие по штормам и далеким экзотическим портам, пристраивался рядом на заветренной чугунной тумбе, изображал на лице «меня голыми руками не возьмешь» и чувствовал себя одним из них. И мечтал, как однажды тоже отправлюсь в море.

Именно в те времена я познакомился с Пако-Мореходом, верным моим товарищем и героем «Карты небесной сферы», чья благородная дружба оказала такое влияние на мою морскую судьбу. С ним и многими другими обитателями порта, типичными героями ушедшей эпохи, совершенно исчезнувшими в наш век холодных, компьютеризованных, геометрически правильных портов. Вся их жизнь проходила между таможенными пакгаузами и судами, и так же, как суда, они то отплывали, то возвращались, время от времени бросая якорь в ближайших кабаках. В одном из этих кабаков я, совсем еще пацан, выкурил свои первые «Сельтас» и «Бисонтес» и на смешные деньги, полученные от родителей на карманные расходы, впервые поставил по стаканчику пива людям, которые, привалившись к мраморной стойке, травили потрясающе захватывающие байки о портовых аферах, контрабанде, кораблях, крушениях, выдуманных и настоящих путешествиях. Нет уже тех портов и, как я сказал выше, давно уже нет тех людей, которые научат тебя спереть со склада банан, привязать к леске крючок или найти путь к сердцу таможенника, сунув ему под самым носом у бдительных коллег три бутылки виски и шесть блоков американских сигарет.

Самое яркое воспоминание связано у меня с одним случаем, и я понятия не имею, почему именно он так запал мне в душу. В то время «купцы» швартовались к торговой пристани, а военные корабли — напротив памятника героям битвы при Кавите[61]. Рядом с привычными взгляду испанскими эсминцами останавливались и залетные гости: американцы Шестого флота, французы, англичане и итальянцы. Они сходили на берег, переговариваясь на еще незнакомых мне языках, — шумные, любопытные и чертовски привлекательные в своих синих или белых форменках, потому что нет никого привлекательнее — так мне, по крайней мере, казалось в те времена, — чем толпа моряков, спускающаяся по трапу и радостно рассыпающаяся по суше. На борту оставались вахтенные и те, кто не получил увольнительной. И мы, портовая братия, приходили туда — поглазеть на корабль и иностранцев.

В тот день у причала стоял американский эсминец, и я восторженно рассматривал его корпус и вооружение. Поблизости болтались трое или четверо молодчиков из тех, о ком никогда не знаешь, кто они такие и чем занимаются: тощие, смуглые, с выдубленной морем и ветром кожей. Они покуривали и обменивались сигналами с облокотившимися на планшир янки. Один из местных вытащил пачку сигарет без фильтра и предложил ближнему к нему матросику. Тот затянулся было — и тут же закашлялся и принялся хлопать себя по груди, таким крепким оказался испанский табак. Потом, улыбнувшись, протянул типу на суше одну из своих. Это была обычная сигарета с фильтром — с мундштуком, как мы тогда говорили. И тут испанец, типичный портовой — в потертом пиджаке, дочерна загорелый и с наколкой на запястье — взял сигарету и сделал то, что буквально врезалось мне в память: прежде чем прикурить, он презрительным и каким-то очень мужским жестом оторвал фильтр от гильзы. Потом сунул сигарету в рот — голова слегка склонена, ладони прикрывают огонек спички — и глубоко затянулся, бесстрастно глядя на американца. «Для барышень», — бросил он. И я, во всей невинности моих двенадцати или тринадцати лет, в коротких школьных штанах и с надкусанным бутербродом в сумке, стоял и восхищенно думал: когда вырасту, в жизни не возьму в рот сигареты с фильтром.

Чесночная вонь

Я редко выбрасываю книги, но тут пришлось сделать исключение из правил. Дул юго-западный бриз, яхта шла под всеми парусами — был один из тех покойных солнечных дней, когда не нужно все время посматривать то на небо, то на анемометр и можно рассесться себе с книгой в руках. Я взял англичанина Дадли Поупа, автора морских романов из эпохи Нельсона, жанр, в котором я как читатель собаку съел. Не зря там, где я сижу, печатая эти строки, прямо у меня над головою, висит в рамочке одно из самых больших моих сокровищ — фотография Патрика О’Брайана и лично им подписанное письмо его испанскому издателю и моему другу Даниэлю Фернандесу, в котором (я имею в виду письмо) маэстро оказал мне честь лестным отзывом.

О’Брайан и его капитан Обри — классик из классиков, и в моей библиотеке писателей-маринистов — к сожалению, у нас в Испании есть только Луис Дельгадо, директор Морского музея Картахены, — он сияет ярче Форестерова Хорнблауэра и Болито Александра Кента. Дадли Поуп с его Рэймиджем занимают последнее место. В свое время его переводил мой друг Мигель Антон, специалист по XVIII веку, и оттого, хотя Поуп, умерший в девяносто седьмом, — самый бездарный из всех авторов моей коллекции, я читал и его тоже, несмотря на малохудожественную прозу, картонных персонажей и чванливое презрение ко всему неанглийскому. В его романах французы жалки, а испанцы трусливы и грязны до такой степени, что во время абордажа между взмахами сабель доблестные англичане ощущают идущую от них чесночную вонь.

И все же он писал о море. А я, по привычке такой давней, что она уже стала традицией, беру с собою на судно только морские книги. Потому я уселся читать. И хотя — признаемся честно, я и сам когда-то написал об этом книгу — в описываемые Поупом времена испанский флот и впрямь был не в лучшем состоянии, на этот раз старый хрен Рэймидж словно решил во что бы то ни стало меня допечь. Это была восьмая книга серии, речь в ней шла о реальном случае: о дезертирстве сдавшегося испанцам фрегата «Гермиона» и о лихом его возвращении силами сотни человек с корвета «Сюрприз». Но у Поупа эта рискованная и героическая вылазка англичан превратилась в совершенно неправдоподобную схватку могучих суперпатриотов с омерзительным латинским сбродом, толпой трусов и калек: испанские моряки не умели обращаться с парусами и якорями, их корабли «кишели насекомыми — вшами и блохами». К тому же все испанцы поголовно были ворами, — читать это обвинение у англичанина как-то особенно смешно, — не умели плавать и, когда не молились и не ставили свечки святым, коротали время, терзая гитарные струны. «У этой швали всю жизнь было худо с дисциплиной, оттого мы всегда берем над ними верх», — заявил один персонаж. Испанские часовые, конечно же, дрыхли на посту, и ничего не стоило перерезать им глотки, испанские капитаны были низкорослы и темнолицы, а когда сталкивались с англичанами лицом к лицу, «у них подгибались колени и дрожали губы». Наконец, испанцы проводили время в праздности, приговаривая «карамба» и поплевывая за борт, и ко всему прочему «у них не было приличного кофе, да и незачем, жарить его они тоже не умели» — такого о нас мнения английские моряки, на весь мир, значит, славящиеся своим искусством обжарки кофе.

И в таком духе, повторяю, страница за страницей, а у меня все не шла из головы рука Нельсона, оставленная им на Тенерифе, и цена, которую его землякам пришлось заплатить за Трафальгар, Кадис, Буэнос-Айрес и все прочие разы, когда они вышли по шерсть, а вернулись стрижеными.

И вот, когда я почти уж готов был бросить чтение и даже побожился, что в последний раз книга Поупа оскверняет мою яхту, я прочел: «Испанцам было трудно поддерживать связь между кораблями в море — в их своде сигналов содержалось не больше пятидесяти комбинаций». Это в 1799-то году, через двадцать с лишним лет после издания блестящей «Морской тактики» Масарредо, лучшего сочинения тех времен, и за четыре года до выхода изумительного трактата «О дневных и ночных сигналах, нападении и обороне», и я уже просто не говорю о трудах Хорхе Хуана, Ульоа, Мендосы-и-Риоса и Чурруки и великолепных гидрографических работах Тофиньо.

Да пошел он, этот англичанин, решил я. Вместе со своими вшивыми персонажами. И тогда я сделал то, чего до сих пор никогда себе не позволял: спустился в каюту, снял со стеллажа оставшиеся семь томов серии и швырнул за борт. Они только булькнули. Да, не очень красиво по отношению к окружающей среде, но какое на меня снизошло облегченье! И тут же я подумал — а не многовато ли чести? Упокоить в море такую гнусную прозу? Впрочем, у меня есть оправдание. Восемь книг не умещались в мусорном ведре.

Преступные корабли и иже с ними

Для голландского грузового судна «Остедейк», которое шло, дымясь, от Камариньяс к Виверо, все кончилось благополучно. Всем очень повезло — дул южный ветер. При сильном северном или северо-западном мы бы так счастливо не отделались. И так дешево тоже не. Хотя слово дешево тут не вполне уместно, если говорить о владельцах, которые намерены выяснять в суде, с какой стати они должны платить за четыре непрошеных буксира и за весь этот цирк с конями. Дело-то выеденного яйца не стоит, такие происшествия случаются в море каждый день — но поскольку дело касалось галисийского побережья, из этого немедленно сделали главную новость, повод для паники и источник разнообразных, ничем не подтвержденных слухов и толков.

Отсюда вывод: как мы ни пса не знали о чрезвычайных ситуациях в море, так и не знаем. Даже самых азов — что выступать по телевизору должны не мэр города и не дежурный радетель за окружающую среду, а представители торгового флота и департамента, который отвечает за спасение терпящих бедствие судов, и, конечно, министр развития — ответственный и хорошо информированный министр, не какой-нибудь бывший Альварес Каскос из Пепе и не нынешняя Магдалена Альварес из Песеое[62], — и они должны давать объяснения, а не плясать предвыборные пляски. Правда, для этого нужно, чтобы министр и глава торгового флота обзавелись советниками, разбирающимися в теме. К несчастью, вместо того чтобы отвечать за торговый флот, моряки отвечают только на телефонные звонки, а мнения у них никто не спрашивает. А даже если и спрашивают, они говорят лишь то, что угодно услышать господину директору или госпоже министру.

Здесь мы видим случай так называемой политической трусости. Из-за нее из каждого происшествия такого рода раздувается целая история, и никто не рассказывает о действительном положении вещей. Например, никто не сказал, что курс грузовых судов проложен в 40 милях от галисийского побережья, а мимо французского Уэссана те же корабли проходят в 15–20 милях от берега и меньше чем в миле от мыса Серый Нос в Ла-Манше. И уж тем более никто не сказал, что хотя в Испанию, как и повсюду в мире, девяносто процентов продукции, необходимой для повседневной жизни, доставляют морем, интересы флота как бы никого и не касаются — судовладельцев обвиняют во всех грехах, бывает, доходит и до прямых оскорблений, всякое торговое судно немедленно ассоциируется со словом «пиратское», а стоит чему-нибудь случиться, немедленно слетаются пресса и политики. Конечно, это происходит не только здесь, но в нашем демагогическом раю для идиотов последствия куда тяжелей.

Примером нашего лицемерия служат нефтеналивные танкеры. Крупные компании контролируют добычу, очистительные сооружения и автозаправочные станции, но в том, что касается транспортировки, они умывают руки. Они избавились от собственного флота — слишком уж его ругали в прессе, — и теперь за всех отдувается грек Кутридес Тиньяльпидес, или как там его зовут. Зато каждое грузовое судно — с нефтью или нет — тянет за собою хвост жутких историй, а вслед ему свистят и улюлюкают те, кто получает от него выгоду и больше ничего не желает знать. Чрезвычайно показателен случай с рефрижератором «Сьерра-Нава». Он принадлежал Северной морской компании, серьезному перевозчику, чьи корабли долгое время плавали под испанским флагом. Впрочем, в конце концов и он не выдержал и, как всякий добрый христианин, изменил приписку своего флота на панамскую. И вот эта «Сьерра-Нава» стоит на якоре в Альхесирасе, там, где ему указала портовая администрация, и из-за сильного шторма из Леванта начинает дрейфовать к берегу — с кораблями это иногда случается, — оставляя за собою топливный след, даже близко не сравнимый с утечкой из «Престижа». Кто виноват — пока неизвестно, но для того и существуют в этой стране суды, чтобы в этом разбираться. Но еще до того, как началось следствие, явилась госпожа министр Альварес — ни черта не смыслящая в морских судах, зато окруженная сворой репортеров — и немедля заявила, что владельцам «Сьерры-Навы» предстоит раскошелиться на 600 тыщ штрафа и еще на столько же в качестве залога. Заплатите один штраф, и второй вам выпишут бесплатно. И это еще до того, как выяснилось, что же вообще произошло, — просто чтобы заткнуть рты на случай, если они собирались открыться. Потому что в Испании всякое судно — неважно, принадлежит ли оно уважаемому судовладельцу или бесчестному дельцу, почем зря гоняющему по морю вышедшую из строя рухлядь, — подозрительно уже тем, что оно на плаву. Его капитан — вечный козел отпущения. И его владелец, пират и негодяй, платит первым.

Вот так мы и живем. С министром развития, устанавливающей правила для моря в меру своего (не)понимания и (не)компетентности. Вскоре у побережья Галисии или еще какого капитан терпящего бедствие судна опять попросит убежища, и опять из этого раздуют позорнейшую историю. Не хотел бы я оказаться на месте этого капитана. Любому испанскому политику судно, затонувшее в далеком море, милее того, что все еще плавает перед глазами у избирателей. Он и сам его затопит, как это произошло с «Престижем».

Глянцевое море

Я много лет читаю журналы по навигации, в основном английские и французские. Не глянцевые с роскошными яхтами для толстосумов, а те, что издаются для моряков, — Yachting, Bateaux, Voiles — или специализированные, с уклоном в историю и археологию, вроде изумительного журнала Le Chasse-Maree и других в этом духе. Испанские журналы я тоже, конечно, читаю. То есть не столько читаю, сколько листаю. Я как-то столкнулся в порту с главным редактором одного из них. Отчего, спросил я, у вас в журнале столько новинок и примитивных советов о том, как швартоваться в марине, но почти нет полезной информации для тех, кто плавает? Мой собеседник пожал плечами. Это бизнес, сказал он. Нам нужна реклама. А испанские рекламодатели не любят видеть свои объявления между бурями и трагедиями. Хорошо, а читатели? — спросил я. Ха, ответил он, эти — и того пуще. Море продается как безмятежное идиллическое место, где никогда не происходит ничего дурного. Настоящее море в Испании никого не интересует. Здесь не любят тех, кто портит другим удовольствие.

Так что журналы наши по-прежнему представляют собой помесь модного каталога с расписанием регат. Да я ведь не против. Это все интересно и важно. Но не все в море сводится к дизайнерским очкам, модной обуви, парусам из сероуглерода и лучшему гидроциклу года. Иной раз куда важней прочесть о реальном опыте, о том, с чем может столкнуться мореплаватель, и о том, как выбраться из ситуации, когда дело запахло керосином. Что поможет удержать судно на плаву, когда приходится брать третий риф, откачивать воду или вдруг среди ночи отказал мотор и ветер гонит корабль к опасному берегу. Что делать, чтобы спасти собственную шкуру и команду, за которую ты в ответе.

Всего этого в испанских журналах не доищешься. Их страницы сверху донизу забиты скрытой и неприкрытой рекламой: новые яхты, электроника, регаты, одежда и разнообразные хитрые приспособления, частенько не имеющие никакого отношения к настоящему морю, которое куда жестче и проще всего этого. Что до практической части, то из года в год до тошноты повторяются одни и те же очевидные темы: как подготовить яхту к зимовке, как пользоваться радаром, как зажечь сигнальную ракету и надуть спасательную шлюпку. А весь морской опыт сводится к перечислению ресторанов и романтических бухточек на туристическом побережье — с великолепными фотографиями и рассказом о том, как Мари Пепа и Пако путешествовали по Карибским островам, непрерывно щелкая фотоаппаратом и таская из воды огромных лангустов. Когда же, в порядке исключения, на обложке появляется заголовок «Буря и ветер, опасность!» и ты с любопытством роешься в журнале, надеясь узнать что-нибудь полезное о штормах, неизбежно обнаруживаешь, что речь, как всегда, идет о графиках и картах с объяснениями, как собирается шторм и каковы его метеорологические последствия. Как всегда. И вот кладешь перед собой это безобразие, а рядом с ним — Yachting или Voiles за тот же месяц — там тоже хватает бутиков, гонок, модных парусных и моторных лодок, но есть и отличные, без капли занудства, советы, что делать с радаром в канале Ла-Манш или как обнаружить и устранить течь, есть подробнейшие лоции с тщательно нанесенным береговым рельефом, со всеми отмелями, есть пространные морские отчеты — от судовых журналов до статей под названием «Восемьсот миль без руля и ветрил», «Вертолет спасает от шторма», «Ночной морской путь в Бискайском заливе» и «Потопленные паромом». Всякий разумный мореплаватель найдет в этих материалах что-нибудь полезное, и когда придет момент — а в море он приходит всегда, — извлеченный урок поможет ему предотвратить или решить проблему.

Впрочем, ладно. Всяк имеет такие морские журналы, какие хочет. И каких он заслуживает. А чтобы посмотреть, чего мы хотим и заслуживаем, достаточно сравнить обложки наших журналов с иностранными. У французов и англичан там изображены гоночные или кругосветные парусники, экипаж в непромокаемой — да-да, расскажите мне, что дело в климате! — одежде управляет судном. Вид у всех серьезный, а заголовки гласят «Корабль затонул прямо у меня под ногами» или «Причаливаем ночью: стараемся избежать проблем». На обложке же испанского журнала — и я просто вежливо промолчу об итальянских — непременный моторный катер рассекает морскую лазурь, дева в бикини принимает солнечные ванны, а вокруг нее будто порхают названия новых яхт, одна роскошнее другой. Ну, и заголовки соответствующие: «Готовимся к отпуску», «Телевизор на борту» и «Бросаем якорь на Ибице». Конечно. Куда ж нам без Ибицы.

Тени в ночи

После полуночи берег кажется темной полосою за бортом. Глухая безлунная ночь, сильный ветер натягивает якорную цепь. У нас небольшое ЧП из тех, что постоянно случаются в море, — капитан парусника, болтающегося тут же неподалеку, швартует свою шлюпку, просит о помощи, поднимается на борт и проводит со мною время, необходимое, чтобы решить его проблему. Через час он снова спускается в шлюпку и растворяется в ночи, а мы так ни разу и не увидели лиц друг друга. Все происходило без света, в почти непроглядной тьме. Мы даже не назвали своих имен. Мы были друг для друга тенью и голосом.

Я уселся на корме, размышляя об этом, над моей головой — фонарь на клотике, и россыпь невероятно ясных звезд, такая непривычная для того, кто привык смотреть на городское небо, медленно вращается с востока на запад вокруг полярной оси.

В прежние времена, говорю я себе, сцена, произошедшая только что, не показалась бы мне странной, общаться в темноте было делом обычным. Городское освещение было слабм — если вообще было, электричества тогда еще не знали, а жизнь масляных и керосиновых ламп, свечей, факелов и прочих огней была коротка, и после захода солнца люди могли себе позволить осветить только очень маленькую частичку своей жизни. Практически все происходило в промежутках между тьмой и тьмой или при свете луны, как в изумительных первых строчках новеллы Сервантеса «Сила крови». Нередко путешественники, крестьяне, горожане, друзья и враги общались, не видя лиц друг друга, — в их жизни появлялись и исчезали тени и темные силуэты, оставляя по себе память о голосе, шелесте одежд, звуке шагов, позвякивании монет, смехе, всхлипываниях, дружеском или враждебном прикосновении руки, тела или оружия. Должно быть, картина мира, то, как люди видели ближних своих, была в те времена совершенно иной, нежели сегодня при окружающем нас свете, при негаснущих огнях, неиссякаемых источниках информации, вспышках и всплесках цвета. Совсем иной отпечаток оставляют в нас безымянные тени и голоса, что приходят из темноты.

И моя память полна теней, говорю я себе. Сегодняшний случай заставляет меня вспомнить другие времена из моей собственной жизни: поля, джунгли, пустыни, разоренные города, места, где темнота была следствием чрезвычайной ситуации или вызвана необходимостью остаться в живых. Самое большее, что мы могли себе позволить, когда темнело, — короткую вспышку фонаря или огонек спрятанной в горсти сигареты. Оглядываясь назад, я вдруг понимаю — до сих пор мне не приходило в голову задумываться об этом, — как много их было в те годы — людей, с которыми я общался в темноте. Людей, которые так или иначе повлияли на мою жизнь и мою работу, но от которых мне остался только звук, несколько слов, запах, предупреждение, ощущение дружеской поддержки или угрозы, металлический щелчок оружия, короткий свет фонаря, скользнувший по моему лицу, красный огонек сигареты, освещающий пальцы и нижнюю половину лица, черные тени в лазах и убежищах, всхлипы детей, стоны женщин, жалобы и проклятия мужчин, смутные темные пятна или неясные очертания на фоне взрыва или пожара, тени, оставившие следы в моей памяти, случайные друзья, чьих лиц я никогда не видел, вроде парней, крикнувших мне «беги!» однажды ночью семьдесят шестого в Бейруте, когда они отступали между очередей, стреляя, чтобы прикрыть меня, или голос и руки боснийского солдата, перетянувшего мне вены на левом запястье — я чувствовал, как кровь течет по пальцам, — взрезанные стеклом в Мостаре в Рождество девяносто третьего, и сейчас, вспоминая об этом, я в задумчивости провожу пальцами по маленьким шрамам.

Под звездами посвистывает в такелаже ветер. Мне чудится на фоне берега силуэт стоящего на якоре парусника, и я думаю, что его капитан запомнит меня так же, как и я его, — яхта без единого огонька, черная тень и несколько слов. И тогда я улыбаюсь в темноте. Это недурная манера запоминать, думаю я.

Подружка из Барбате

Однажды, несколько лет тому назад, я был чрезвычайно близок к тому, чтобы начистить рожу репортеру из глянцевого журнальчика, назвавшему меня товарищем. Я выходил из ресторана после ужина с одной французской супермоделью — выдающейся, надо сказать, дурой, — собиравшейся сниматься в фильме по одной из моих книг, а засевший у дверей ресторана фотограф решил увековечить момент — сам-то я не из тех, кто появляется на страницах «Ола!», но красотка моя оттуда не слезала. Я не особенно ликовал оттого, что нас с нею застигли, но и пищеварения мне бы это не испортило. Ничего. Бывает. А крышу у меня сорвало оттого, что при виде моей недовольной гримасы и откровенного нежелания в этом участвовать папарацци заявил мне: «Ну чего ты выделываешься, уж ты-то мог бы помочь товарищу!» Вот это меня проняло, как я говорю, до самого нутра. Тут и произошла та небольшая сцена, смысл которой мы можем свести к моей последней фразе: «Я был, конечно, стервятником, но стервятником достойным. Я не копался в грязном белье и не заглядывал под юбки, и что-то я тебя ни разу не видал ни в Бейруте, ни в Сараево. Шелудивый пес тебе товарищ».

На следующий день я пришел в себя, когда смотрел новости. Левантинским штормом перевернуло рыбачью шхуну в пятнадцати милях от Барбате, семь или восемь человек смыло за борт, и семьи дожидались в порту, чтобы узнать, кому удалось спастись. Собралось человек сто — перепуганные жены, дети, братья и сестры, родители и друзья, — все стояли безмолвно, неподвижно, смиренно дожидаясь вестей от людей в море. Среди них прогуливалась в прямом эфире репортерша, и слово «прогуливалась» очень точно передает ее манеру. Она не ограничилась, как этого ждут от представителей ее профессии, рассказом о трагедии на фоне или рядом с горестно застывшими семьями. В конце концов, таковы требования жанра: репортаж о трагических событиях должен быть строг, красноречив и уважителен. Но нет. Как того требуют правила нынешнего бессмысленного телемусора, журналистка в буквальном смысле плясала вокруг несчастных людей, вприпрыжку перебегая от одного к другому. Вместо того чтобы рассказывать о смытых в море рыбаках, она порхала легко и непринужденно, словно на приеме, на кинопремьере или в каком-нибудь идиотском телешоу.

Клянусь, я не мог поверить своим глазам. И не оттого, что эта курица была одета и накрашена, как если бы вышла из редакции в надежде на эксклюзив с Хесулином де Убрик или Раппелем[63] в леопардовых трусах. И даже не из-за ее интонаций — в толпе было не меньше десятка вдов и сирот, но вместо того чтобы говорить сдержанно и уважительно, как того требовало обрушившееся на героев репортажа горе, она щебетала весело и беззаботно, будто приглашала зрителей отправить сообщение и выиграть поездку в Канкун. Нет, более всего меня поразило, как без малейшего стеснения и неловкости эта многообещающая звезда журналистики совала микрофон всем без разбора. И не думайте, что ее останавливали молчание или отказ или что от нее можно было отделаться, повернувшись к ней спиною. Там был один моряк, которому посчастливилось — он должен был плыть на перевернувшейся шхуне, но не поплыл, — так ему трижды пришлось повторить, что он не намерен ничего комментировать. Потому что репортершу, плоть от плоти нынешнего теледерьма, ни капли не трогали отказы, пуще того — казалось, она намерена допечь всех не так, так этак. Безразличная к чужой беде, нимало не обескураженная враждебным молчанием, она сновала туда и сюда в поисках живого голоса, чтобы оправдать прямой эфир, будто находилась не среди горюющих людей, а гонялась по аэропорту Малаги за какой-нибудь светской дурой и ее сутенером. И кульминация наступила, когда, обнаружив наконец человека, готового сказать в эфир, что его брат жив и здоров, журналистка почти запрыгала от радости — ах, как не повезло яблоку, как повезло вам! И это прямо перед погасшими глазами вдов и сирот, вытянувших пустой лотерейный билет.

Это все чистая правда. Пуще всего меня изумило, что никто не вырвал микрофона из рук у этой говорящей куклы с улицы Сезам и не вбил ей его в глотку. Может быть, потому, что простые люди побаиваются телевидения. Или они очень терпеливы. Да. Должно быть, именно поэтому.

2008

Человек, который справился сам

Давненько что-то я не рассказывал вам старинных анекдотов. А я так люблю вспоминать их вместе с вами — потому, наверное, что едва ли кто-то их помнит кроме меня. Я имею в виду те события из нашей истории, которые, произойди они в другой стране, гремели бы, их изучали бы в школе, по ним снимали бы фильмы. К сожалению, в том месте, где у других людей — историческая память, у нас — унылые черные провалы. Сегодня речь пойдет о персонаже, которого, парадоксальным образом, лучше знают в Соединенных Штатах, чем в Испании. Был он родом из Малаги, звался Бернардо де Гальвес, и во время Войны за независимость, когда Испания встала на сторону повстанцев, в одиночку захватил Пенсаколу.

И как всегда, когда во мне просыпается шовинистическая сволочь, я горячо одобряю всякого испанца, пообломавшего в прошлом рога этим спесивым сукиным детям в красных мундирчиках, — кое-кто, я знаю, предпочитает в этом смысле футбол. В общем, я хотел бы, если позволите, напомнить вам о занятных похождениях дона Берни. Он воевал с апачами и алжирскими пиратами, но был больше чем солдатом — он был просвещенным и мужественным человеком. И, без сомнения, лучшим вице-королем из всех, что правили Новой Испанией — ныне Мексикой — в XVIII веке.

Ну, к делу. В 1779 году, когда была объявлена война, дон Бернардо решил опередить красносюртучников. Снарядил отряд в тысячу четыреста человек — из испанцев, негров-ополченцев, авантюристов и индейцев, — выступил с ними из Нового Орлеана, пересек границу Луизианы и вторгся в западную Флориду, вышибая злодеев из фортов Манчак, Батон-Руж, Натчез и всех прочих, сколько их там было у подданных ее величества на восточном берегу Миссисипи. На следующий год он вернулся, привел побольше людей и перед самым носом у генерала Кэмбла, который с флагами, волынками и прочими песнями и плясками мчался на помощь соотечественникам, захватил Мобил. В 1781-м Гальвес практически взял Пенсаколу. Фокус ему не удался, не хватило людей, провианта и лурдских чудес, но в следующем году он вернулся уже из Гаваны, с тремя тысячами солдат и помощниками-индейцами, а с воды их поддерживал один боевой корабль, два фрегата и несколько судов поменьше.

Но тут испанцев словно сглазили, и все с самого начала пошло не так, как задумывалось. Войска высадились, началась осада, но две тысячи англичан — защитников Пенсаколы — командовал ими наш старый знакомый Кэмбл — засели в глубине залива, защищенные английским фортом с одной стороны и песчаной косой, оставляющей очень узкий канал, с другой. В этом канале при первой попытке войти в бухту сел на мель флагман «Сан-Рамон». Испанцам пришлось отойти несолоно хлебавши, и они не были бы испанцами, если бы командовавший эскадрой Кальбо де Ирасабаль не сцепился с Гальвесом. Конкуренция, ревность, всяк тянет одеяло на себя — в общем, как всегда. От второй попытки войти в бухту Кальбо отказался. Чересчур, сказал, опасно для кораблей. Но Гальвесу вожжа попала под хвост — он в полном одиночестве поднялся на борт подчинявшегося непосредственно ему брига «Гальвестаун» и, запретив офицерам себя сопровождать, поднял свой собственный штандарт и выстрелил из пятнадцати стволов, чтобы английские артиллеристы поняли, кто плывет. Затем, сопровождаемый на безопасном расстоянии двумя скромными канонерками и ботиком, приказал лавировать и войти в узкий канал. И вот так, ко всеобщему замешательству и под шквальным английским огнем, плыл себе бриг с генералом на борту, а с косы за ним восторженно следили испанские солдаты, взмахивая шляпами всякий раз, когда вражеский снаряд пролетал мимо и шлепался в воду. Войдя в бухту, «Гальвестаун» встал на якорь в безопасном месте и бесцеремонно выстрелил еще из пятнадцати стволов, приветствуя врага.

На следующий день взбешенный Кальбо де Ирасабаль вернулся в Гавану, а оставшаяся часть эскадры присоединилась к Гальвесу. Два месяца длились бои, и в конце концов англичане были вынуждены признать, что войну, «которую мы ведем из чувства долга, а не из чувства ненависти», как написал дон Бернардо своему противнику Кэмблу, они проиграли. Им пришлось отступить и оставить западную Флориду низкорослым, темнолицым, воняющим чесноком испанцам. И даже короли в кои веки оказались на высоте, и королевская благодарность нашла живого героя. За взятие Пенсаколы Карл III пожаловал Гальвеса графским титулом и правом изображать на гербе бриг со словами «Справлюсь сам», хотя, по справедливости, следовало бы добавить «кишка не тонка». Но в те времена короли были больно нежными созданиями.

Настольные океаны

Мне чрезвычайно нравятся масштабные модели кораблей, я даже сам одно время баловался сборкой. Кое-что я до сих пор держу дома в стеклянных витринках. Есть у меня бриг, стремительными обводами напоминающий клинок, есть элегантный флейт по имени «Дерфлингер», парусники «Галатея», «Элькано», «Сан-Хуан Непомусено», есть, разумеется, «Баунти», куда ж без него, и кое-что еще. Есть у меня модели в разрезе на лакированных подставках, есть большой макет линейного корабля «Антилья» — он понадобился мне для «Мыса Трафальгар», — есть поперечное сечение «Виктори» с грот-мачтой и диорама батарейной палубы 44-пушечного фрегата во всех подробностях и с открытыми орудийными портами. И хотя я знаю каждый из этих кораблей как свои пять пальцев, я по-прежнему с огромным удовольствием рассматриваю их, теряясь в деталях и вспоминая проведенные над ними часы, неспорый ход упорной кропотливой работы: вот я шлифую рейки для обшивки корпуса, вот гну их, влажные, прибиваю гвоздиками к шпангоутам, вот вырезываю детали палубы, плету и натягиваю от носа до кормы сложную паутину такелажа.

Я не просто хотел занять руки приятной работой, я словно плыл по морям, изборожденным этими самыми кораблями. Вместе с ними я переплывал из книги в книгу, из пейзажа в пейзаж, из истории в историю. Окружающий мир становился нечетким, его очертания — смазанными, я так уходил в себя, что полностью о нем забывал. Я до сих пор помню тот покой, что снисходил на меня столько ночей подряд, столько утренних часов между глотком кофе и сигаретным дымом, покуда деревянные рейки, канаты и паруса обретали под моими пальцами не только форму, но и жизнь, и в моем воображении уже подставляли грудь ветру, боролись с течениями и бурями. И помню ту острую, почти невыносимую гордость, которая охватывала меня, когда после месяцев упорной работы мне оставалось привязать самый последний канат или в последний раз мазнуть лаком, и я отступал на шаг и застывал, обозревая результат моих долгих трудов. И что удивительно. Я чрезвычайно криворук. Неуклюжее меня нет в мире создания — если я размахнусь четыре раза подряд молотком по гвоздю, один удар непременно придется по пальцу. Но вот пожалуйста. Я смотрю на мои макеты и спрашиваю себя, как я исхитрился сделать все это, откуда, черт возьми, взялось необходимое умение. Я думаю, все дело в любви. В любви к морю, к старым чертежам и гравюрам, к вскрытой лаком древесине и к полированному металлу. В любви ко всему, что представляют собою эти корабли. К их истории, к морям, которые они пересекли, к людям, которые ими управляли, взбираясь на раскачивающиеся реи, крича от страха и бесстрашия между битвами и бурями. Да. Я думаю, дело именно в этом. Именно в любви я черпал необходимые мне терпение и умение.

Полагаю, это отчасти объясняет то огромное уважение, которое я питаю ко всем, кто делает что-то своими руками, по старинке. К ремесленникам, работающим без спешки, вкладывающим душу и, главное, сохраняющим старые техники, столь облагораживающие их творения. К тем, кто оставляет свой отпечаток на всем, что делает. В наше время всего бездушного и одноразового, когда достаточно нажать на кнопку, просто добавить воды, скользнуть взглядом по экрану, использовать и выбросить, у меня вызывают безграничное восхищение ювелиры, переплетчики, скрипичных дел мастера и художники, раскрашивающие оловянных солдатиков, краснодеревщики и гончары, ради заработка или из любви к искусству сохраняющие узы, которыми ясное сознание связано с неспешным вдумчивым трудом. С законной гордостью за добросовестную, безупречную, отлично сделанную работу. Со всем тем неповторимым, прекрасным, полезным и благородным, что только может создать человеческое сердце.

Я больше не делаю моделей. Жизнь отняла у меня необходимые для этого время и условия. Эти тихие ночи между двумя репортажами, когда я работал при свете настольной лампы, обложившись древесиной, книгами и старинными чертежами, превратились в дни за компьютером. Теперь мое ремесло — это ремесло рассказчика. А когда у меня случается свободное время, я провожу его в настоящем море — с годами и сединой я что-то потерял и обрел что-то другое. Но, конечно, я по-прежнему нежно люблю масштабные модели кораблей — они привлекают мое внимание в музеях, частных коллекциях, лавках старьевщиков, журналах и специализированных магазинах. Иногда я захожу в эти магазины и провожу, как когда-то, пальцами по разложенным на полках рейкам, катушкам канатов для такелажа, готовым деталям, дивной красы коробкам с великолепными изображениями моделей, внутри которых кроется столько наслаждения и радостной работы для тех счастливчиков, что решатся подняться на борт. Несколько дней назад я печально стоял над огромной коробкой — модель для сборки «Сантисима Тринидад», четырехпалубный 140-пушечный корабль, один из многих, что я всю жизнь мечтал собрать, но так и не решился. Почти два года работы, прикинул я на глазок. Это как роман, про который ты точно знаешь, что момент уже упущен и ты никогда его не напишешь.

Всегда становится явным

Ну, наконец-то тайна раскрыта. Вот уже четыреста пятьдесят лет английские ученые из кожи вон лезут, чтобы выяснить, отчего это «Мэри Роуз», гордость флота и свет очей Генриха VIII, пошла ко дну в 1545 году у берегов Портсмута во время битвы с лягушатниками. На самом-то деле кое-что было давно известно: корабль утонул не из-за вражеских снарядов, а оттого, что во время сложного маневра набрал воды в открытые пушечные порты, и — буль-буль-буль, — моряки отправились на корм рыбам, а их души — выпивать с ангелами. Но не хватало последней — ключевой — детали. И она не замедлила. Медицинское исследование Лондонского университетского колледжа — это звучит чрезвычайно серьезно, трепещите, коллеги, — установило точную причину трагедии. Порты портами и вода водою, но случилась эта непростительная небрежность потому, что экипаж, управлявший сим английским сокровищем, состоял отнюдь не из англичан. Нет-нет. Даже близко. Экипаж «Мэри Роуз» состоял из испанцев. Ей-богу. Натурально, из испанцев. Теперь вам все понятно?

Нет, дамы и господа, я не шучу. Вернее, это не я шучу. Разумники из университетского колледжа провели двадцать лет, изучая восемнадцать поднятых со дна черепов, и после тщательнейшего антропологического анализа пришли к выводу, что десять из восемнадцати были при жизни южными европейцами. А узнали — следите за руками — по зубам. Генриху VIII, сказали они, не хватало опытных моряков, вот он и вербовал иностранцев. Исходя из этого и руководствуясь этой жесткой научной логикой, исследователи пришли к выводу, что десять южан могли быть только испанцами. Нет, я серьезно. Не итальянцами, не португальцами, не французами. Потому что зубы не соврут. У кого такие кривые бивни? У кого сплошной кариес? У кого скверные молочные зубки? Да молочные же. Ну, упаковки такие картонные, с беленьким внутри, да? Молочные.

А самая изюминка — это заключение их главного профессора Хьюго Монтгомери. «Чтобы вовремя закрыть порты в пылу битвы, — утверждает этот Шерлок Холмс от морской остеологии, — необходимо было иметь крайне дисциплинированную команду и четкую иерархию». Вот и слово, объясняющее, по мнению англичанина, абсолютно все, — «дисциплина». Находись «Мэри Роуз» в компетентных руках верных британских подданных, ее судьба сложилась бы по-другому. Корабль ни за что не пошел бы ко дну. Но, сами посудите, чего еще ожидать от испанцев, к тому же — на борту английского корабля. Только представьте себе. Грязные тупые южане дни напролет читают розарий, распространяя волны чесночной вони, к тому же языкам они не обучены и не понимают четких приказов на чистом английском. Конечно, дно по ним плакало. Элементарно, мой дорогой Ватсон.

Я — к черту скромность — и сам немного изучал предмет. И вот что я должен вам сказать. Я не просто согласен с британскими учеными. Более, куда более того — тщательно рассмотрев с лупою вставную челюсть добропорядочной мамаши профессора Монтгомери, я готов заполнить все еще оставшиеся в этом вопросе лакуны. Я утверждаю, что «Мэри Роуз» и впрямь была неуправляемой. Я знаю из первых рук (а это руки — откуда надо растущие руки), что корабль начал тонуть, когда британский адмирал по имени Джордж Кэру скомандовал: «Право на борт!», а рулевой, по чистой случайности родом из Ондарроа, ответил: «Павтаррыка щерраз», что означает что-то вроде «Скажите еще раз, по-человечески, или оставайтесь на линии и ждите ответа». И покуда адмирал размахивал бичом и требовал привести к нему кого-нибудь, кто бы переводил его приказы, подлая вода начала заливаться внутрь. «Задраить пушечные порты, ржавый гарпун вам всем в глотку!» — приказал адмирал, несколько уже обеспокоенный. А боцман Жорди из Палафружеля ему: «Сказайте по-каталаунски, пожаулусту», так что мистера Кэру чуть кондратий не хватил посреди маневра. «Да что за черт», — возмутился он, откровенно уже раздосадованный. А тем временем остальные, тоже все сплошь испанские уроженцы, сидели себе на твиндеке, пощипывая струны гитары и танцуя фламенко, — это в обычае у всех без исключения испанских моряков, когда они на волосок от смерти. Тогда, конечно, офицеры — эти-то были родом из Бристоля и других подобных мест, белокурые, понятно, и все такое — как завопят: «Ко дну! Мы идем ко дну!» — а с твиндека им в ответ уроженцы Кадиса под ритмичное похлопывание и притопывание, как там у них в Кадисе принято: «Одну — это ничего, мужики, одна лучше, чем ни одной!» Ну и вот. Через две минуты «Мэри Роуз» настала крышка.

В книгах по истории пишут, будто перед тем, как хлебнуть воды, адмирал Кэру сказал: «Я не могу контролировать этих мошенников». А вот и нет. На самом-то деле он сказал: «Я не могу контролировать этих сукиных детей».

Моряки и книги

С тех пор как я имею честь управлять собственным парусником и бороздить на нем Средиземное море (а водить судно по этим внушающим благоговение водам — все равно что плыть по самой памяти), я беру с собой на борт только книги, имеющие отношение к морю, будь то романы, эссе, истории морских сражений, путешествия или исследования. От морских циклов Патрика О’Брайана, Форестера и Кента до Фернана Броделя, и, конечно, не забываем о Конраде, Мелвилле и других громких именах. Беру я с собой воспоминания капитана Алонсо де Контрераса, The Naval Chronicle, реляции наполеоновских морских кампаний, «Охоту» Алехандро Патернайна, «Одиссею», «Перипл» карфагенца Ганнона и «Охотника за кораблями» Джастина Скотта, беру вообще все, что было написано о море и попало ко мне в руки. Прочим произведениям доступ на яхту категорически запрещен, и если я обнаруживаю, что какая-нибудь книга пробралась контрабандой на борт, ее немедленно наказывают путем протягивания под килем. Морские традиции есть морские традиции, даже если я выдумал их сам. И вот как-то осенью, когда я шел от испанского побережья к Неаполю мимо Липарских островов, очень приятную и своевременную компанию мне составил морской роман Хуана Батисты Дуйсейде «Канака», полностью отвечающий моим требованиям в том, что касается содержания. Чтение было приятным, плавание — умеренно тихим, не случилось скверных семибалльных ветров, почти неизбежных в эту пору, и я дочитал до последней страницы с некоторой печалью, с какой прощаешься со старым другом, ровно в ту минуту, когда оказался в месте столь литературном, что с ним мог сравниться разве что пролив, куда мореплаватели прежних времен с боязливым уважением помещали Сциллу и Харибду и где сегодня самая большая опасность для моряка кроется не в ярости стихий и не в гневе богов, но в паромах, беспрестанно снующих туда-сюда на скорости в 20 узлов между Сицилией и полуостровом. И я чрезвычайно обязан Хуану Батисте Дуйсейде — он помог скоротать мне этот путь от островка к островку, от вулкана к вулкану. Я хочу попытаться хотя бы немного возвратить долг благодарности и представить читателю антологию «Рассказы путешественников». Дабы быть последовательным, хочу сказать, что гранки, присланные мне в Испанию моим (и сборника) аргентинским издателем Фернандо Эстевесом, я тоже прочитал на борту, на этот раз не между итальянскими суточными переходами, а на минувшей страстной неделе, когда стоял на якоре у Ибицы, укрывшись от восьмибалльного левантинца, не позволявшего мне высунуть нос из маленькой бухты, где я бросил два сцепленных якоря — и, надо сказать, почувствовал огромное облегчение, сумев сделать это с 55-метровой якорной цепью, потому что это была вся моя цепь, и больше взять было неоткуда. Так что у меня образовалось время, и, не имея иных занятий, кроме как следить, чтобы парусник не начал дрейфовать, я не торопясь читал эту книгу, которая сейчас уже издана, как велит Господь, и читатель держит ее в руках и ждет продолжения. И, быть может, мне застит глаза страсть, или любовь, или черт знает, как еще можно назвать мои отношения с морской темой, но, сказать по правде, я провел эти дни как приклеенный — принайтовленный, выражаясь по-моряцки, — к этим страницам еще и оттого, что больше половины этих маленьких историй были мне абсолютно незнакомы.

И тут я попадаю в неловкое положение — тем, что я прочел эти рассказы и предпослал им свое скромное предисловие, я не только не уменьшаю долг перед составителем антологии, я его увеличиваю. Тексты отобраны безупречно, это сумеют оценить не только читатели, любящие море, но и те, кто предпочитает — что поделать, у каждого свой вкус, и в чужие вкусы я не лезу — твердо стоять на твердой земле, хотя она — уж простите меня, я вынужден подпортить вам удовольствие — совсем не такая твердая, какой кажется. И, конечно, я очень рад, что англосаксонских писателей, несмотря на традиции и вполне заслуженную ими славу, никак нельзя назвать монополистами в том, что касается хорошей морской литературы.

Тексты Мопассана, Швоба, нежнейшего Пьера Мак-Орлана доходчиво демонстрируют, что о море можно многое сказать не только по-английски. И что касается изумительного, красивейшего языка, на котором говорят четыреста пятьдесят миллионов человек в Испании и Америках, он тоже представлен в антологии вполне достойно: Арльт, Борхес, Мутис, Колоане, Гарсия Маркес, Кирога и другие. Более чем достаточно. Конечно, в книгу вошли далеко не все морские рассказы далеко не всех авторов, но это всего лишь антология — излишне говорить, что она не резиновая. Цель достигнута, и это уже удача. По крайней мере, мне так кажется.

И я завидую читателю, который держит в руках этот том. Завидую возможности встретиться впервые — если он, конечно, не читал их до сих пор — с историями, ожидающими его на якоре, дрейфующими, плывущими по течению или в открытом море: тут и влюбленный в поисках забвения, и морской триллер, и капитанша-пиратка, и Огненная земля, и чилийская Патагония, и беспокойная охота к перемене мест, и кораблекрушение, и Рио-де-ла-Плата, и пропавший «купец», и корабль-призрак, и битва с морем, и канун дня «Д», и тревожная встреча, и подводная лодка, и порт, и таинственная незнакомка, и фор-марсовый матрос, и филозофически-юмористический диалог между капитаном и офицером на тонущем корабле… Море и моряки, похождения, приключения, размышления, жизнь и смерть в декорациях, в которых человечество плавает и о которых пишет с тех пор, как себя помнит. Потрясающий способ попасть внутрь огромной, необъятной географии морской литературы. Так что, если позволите, мой вам скромный совет: устройтесь поудобнее — раскиньтесь в кресле, на песчаном пляже, на лавочке у моря, на палубе корабля, в порту, на берегу реки, в автобусе, где ничто и никто не сможет оторвать вас от книги и от мечты. Поднимайтесь на борт, читайте и плывите, если вам так нравится. Как говаривали в старину корсары: желаю вам ветра в корму и добычи в трюм.

Гудари[64] из Картахены

Я с детства коллекционирую истории о морских битвах, с тех еще пор, когда отец и дед рассказывали мне о Саламине, Акциуме, Лепанто и Трафальгаре, в кино давали «Под нами враг», «Под десятью флагами», «Потопить “Бисмарк”», «Битву у Ла-Платы» и «Морскую погоню» [65] — сам Джон Уэйн в роли немецкого моряка, — а в книгах я читал о последней битве «Эмдена» с крейсером «Сидней» у Кокосовых островов. Что касается Гражданской войны в Испании, тут у меня два любимых эпизода: гибель «Балеареса» и сражение у мыса Мачичако. Я держу в памяти все подробности. Каждый маневр, каждый орудийный залп. Иной раз за столом в «Каса Лусио» мы обмениваемся историями с Хавьером Мариасом или моим добрым другом, писателем, журналистом, фехтовальщиком и просто прекрасным человеком Хасинто Антоном — они тоже большие охотники до таких сюжетов, хотя предпочитают держаться суши: Балаклава, Роркc-Дрифт, Сталинград, Монтекассино. В таком роде.

Сражение у мыса Мачичако — моя любимая морская испанская история двадцатого века. Я знаю, что кое-кто сейчас напрягся от слова «испанская» — еще бы, я замахнулся на самый известный подвиг баскского вспомогательного флота в Гражданской войне! — но я потом все объясню. Этот героический и трагичный эпизод произошел 5 марта 1937 года у Бермео, когда крейсер «Канариас» столкнулся с маленьким конвоем, состоящим из перевооруженного «купца» «Гальдамеса» и сопровождавших его четырех бывших рыбацких шхун. Похоже на начало анекдота: встретился как-то «Канариас» — самый мощный корабль националистов — с рыбаками, четырьмя тресколовными траулерами, вооруженными чем бог послал. Немедленно подбил один из них, «Гипускоа», — тот загорелся, но сумел укрыться в Бермео, — потом еще два, а потом решил поохотиться на «купца», но этот остановил двигатели и вроде как сдался. И тогда крейсер решил заняться «Наваррой».

Теперь представьте себе: тяжелый крейсер, водоизмещение 13 тысяч тонн, четыре двойные орудийные башни 203 мм, стреляющие 113-килограммовыми снарядами и поражающие цель в 29 километрах, а против него — «тресколов», бывший «Грозовой», призванный баскским правительством под республиканские флаги, — водоизмещение 1200 тонн, одно орудие 101,6 мм на носу и такое же — на корме. Капитан «Наварры» с новенькими погонами лейтенанта флота всю свою профессиональную жизнь водил суда рыболовецкой фирмы PYSBE, но когда разразилась вся эта гражданская заварушка, захотел попытать удачи со своим кораблем. И, обнаружив себя один на один с «Канариасом», лупившим по нему с 7 тысяч метров из всех орудий, решил не сдаваться. Если выбирать между пленом и расстрелом, сказал он, собрав офицеров на мостике, я предпочитаю пойти ко дну вместе с кораблем. Его поддержали. И приняли бой.

Сильное волнение. Серое небо, ветер, ливень. Маленькая рыбачья шхуна — и команда из настоящих мужиков. Шхуна подобралась поближе к крейсеру и влепила ему несколько снарядов в носовую скулу, а потом еще несколькими задела мачты и антенны. Целый час «Наварра» удерживала натиск «Канариаса» и отвечала таким яростным огнем, что сами враги — командир корабля и начальник артиллерии — назвали его точным и заслуживающим всякого восхищения. Конец этой истории положил крейсер — прямым попаданием в мостик «Наварры». Погиб рулевой и второй помощник. Следующий снаряд попал в машинное отделение и разнес в щепы все, что там было. Уже неуправляемая, но без передышки отстреливающаяся шхуна попала во вражеский корабль еще несколько раз. Наконец, видя, что бороться уже бесполезно, капитан приказал выжившим спасаться, сам же остался на борту с первым помощником, пока корабль не треснул и не отправился ко дну. Двадцать из сорока девяти членов экипажа сумели добраться до спасательных шлюпок. Остальных поглотила пучина.

А теперь я хочу привлечь ваше внимание к одной подробности, которую, когда начинается официальная трескотня и речь заходит о битве у Мачичако, историки, специализирующиеся на рождественских сказочках, обычно обходят молчанием: капитан, исполнивший свой долг и данное команде слово утонуть после славной битвы вместе с кораблем, капитан, столь уважаемый своими людьми, что они выполняли его приказы до последнего вздоха, — не был баском. Он родился в Картахене. Мой земляк. Женился на девице Нативидад Арсак из Гипускоа, дочери врача из Пасахеса (ее племянница по имени Пилар Эченике Арсак по сей день живет в Сан-Себастьяне), а воевал, как ему было приказано, под флагом Страны Басков на носу и республиканским триколором, развевающимся на корме, покуда их не сорвало — оба одновременно — очередью с «Канариаса». Его звали Энрике Морено Пласа. Капитан-лейтенант вспомогательного флота Страны Басков. Настоящий мужик. Ему только что исполнилось тридцать.

2009

Мегапорты и буржуяхты

Есть что-то нехорошее в том, как испанцы представляют себе морские виды спорта: трансатлантические состязания, яхты, стоящие на якоре на роскошных курортах, королевская регата — королевская семья в полном составе, включая белокурых малюток, — супермегапафосная одежка дорогих брендов и сплошной America’s Cup, как мы, традиционно строя из себя полных идиотов, зовем теперь Кубок Америки. Сюда же следует добавить систему спортивных гаваней, продвигаемую некоторыми нашими природоохранниками, которые с готовностью блокируют всякий разумный и достойный проект, который бы всех устроил. Таким образом, хотя Испания и забетонирована от берега до берега, у нас, парадоксальным образом, меньше гаваней для спортивных судов, чем в любой другой средиземноморской стране. А если их и строят когда-никогда, то все обставляется таким образом, чтобы не допустить туда настоящих мореплавателей. Моряков по призванию.

Чтобы понять разницу между нами и другими странами, достаточно просто оглядеться. Во всякое время года, все равно, жара стоит или холод, ясно или облачно, ветер или штиль, едешь, скажем, на Осло-фьорд, в окрестности острова Уайт или в Йер и видишь, как кишит море парусами всех размеров, от пяти-семиметровых яхт до маленьких шлюпок. Потому что здесь действительно занимаются парусным спортом — и загорелые седые типы с внешностью морских волков, и неустрашимые мореплавательницы, и тихие домохозяйки, и даже малолетние детишки в своих спасательных жилетиках играючи управляются со шкотами. При взгляде на них возникает чудесное ощущение — чувствуется, что все они любят море и наслаждаются им.

Не то в Испании. За исключением заслуживающих всяческого восхищения рыболовов-спортсменов, которые выходят на своих лодчонках в любую погоду, испанские мореходы появляются исключительно летом, в солнечные безветренные выходные. Но зато сразу по всему Средиземному морю. Если плывешь зимою мимо испанских берегов и видишь двигающийся тебе навстречу парус, можешь прозакладывать голову, что в девяти случаях из десяти это будет англичанин, голландец или француз. Но это бог с ним. Испанские яхты обычно велики — двенадцать метров и больше. Наблюдается даже отчетливая зависимость: длина судна обратно пропорциональна количеству «наплаванных» часов. А если яхта моторная — уй… Испанский корабль — большой корабль, а плавает он или нет, дело десятое. В результате марины набиты до смешного огромными моторками и парусниками, которые проводят в море не больше месяца в году, зато как сладко их владельцам потусоваться в модном клубе, выгуливая одежку из последней морской коллекции, а потом отправиться на две недели на Ибицу, или, собрав в воскресенье семью и друзей, отойти на две мили от порта, бросить якорь и греться на солнышке. Таков самый распространенный тип судовладельца, занимающего место в марине. А что хуже всего — это и есть те люди, для которых строятся гавани последние двадцать лет и будут строиться еще долго.

Потому что после того, как застройка побережья не принесла ожидаемых дивидендов, проходимцы и спекулянты, только что придавившие одну курицу с золотыми яйцами, положили глаз на спортивные гавани. Их просто в дрожь бросает от новых возможностей, пахнущих цементом и деньгами — грязными, естественно, деньгами. И поскольку удачнейшим для них образом наши спортивные гавани находятся в юрисдикции тех же самых местных органов власти, с которыми эти стервятники давно уже едят из одной кормушки, им осталось только переформулировать задачи. И вот уже за разрешениями, которые раньше выдавали скромным морским клубам и маленьким местным гаваням, где с уважением относились и к рыбачьей лодке, и к маленькому паруснику, азартно охотятся аферисты всех мастей и их высокие покровители. Им во что бы то ни стало нужно завладеть портовыми лицензиями, расширить их полномочия, и, разумеется, в проектах у них все, кроме слов «морские виды спорта». Зато есть планы на много стояночных мест — для больших кораблей, потому что именно от них идут башли: от ста тысяч и больше за место. Вообразите-ка. Продавцам же, которые ничего не знают и не желают знать о море, совершенно наплевать, кто за это место заплатит — испанец или иностранный пенсионер: в уме они уже подсчитывают прибыли. А те, кто швартовался здесь до сих пор, могут валить ко всем чертям. Если владельцам скромных корабликов и раньше было непросто найти стоянку, теперь это будет абсолютно невозможно. Уже невозможно. Нужно пройти семь кругов бюрократического ада и выполнить все абсурдные требования, которые министерство развития выдумало для водных видов спорта в Испании. В результате банде мошенников уже почти удалось невозможное: превратить море в место для богачей выходного дня, и чтобы ни одна, самая скромная парусная лодочка не досталась бы нормальным людям.

Чертовы метеорологи

Говаривал Джозеф Конрад, что здоровая недоверчивость есть наивысшее достоинство хорошего моряка. Не знаю, хороший ли я моряк, но после пятнадцати лет под парусом своей яхты, после ответственности, которую я постоянно беру на себя, — за судно, за собственную шкуру и за шкуры других — я не верю даже собственной тени. Это касается и метеорологии. И дело не в том, что она неточная наука, а в том, что бывают такие обстоятельства, когда самый верный прогноз оказывается относительным. Никто не в состоянии предвидеть, на что способно внезапное сближение изобар, падение давления на пять миллибар и что натворит ветер, дующий со скоростью в тридцать узлов, когда огибаешь мыс или входишь в канал. Несмотря на это, а может, как раз из-за этого, я испытываю огромное уважение к метеорологам. Большую часть времени в море я страшно напряжен — постоянно поглядываю на барометр, прислушиваюсь к радиоприемнику с записной книжкой и карандашом в руке или, усевшись перед компьютером, проверяю официальные метеопрогнозы и пытаюсь совместить их со своим. Когда-то я дополнял изыскания телефонными звонками бывшим коллегам с телевидения — моим дорогим Мальдонадо и Пако Монтесдеоке, — которые предупреждали обо всем, что может меня ожидать. Сегодня существует множество доступных способов свериться с прогнозом. Но Испании, где есть отличная национальная метеослужба, не хватает действенных каналов морской метеоинформации: ее доступные широкой публике выпуски редки, обновляются и того реже и в Интернете представлены недостаточно. К счастью, в запасе у нас всегда есть французские, английские и итальянские сайты, позволяющие неплохо дополнить общую картину. Если кто достаточно неленив, чтобы искать информацию, он может получить довольно приличный — я бы даже сказал, отличный — прогноз погоды на море или, если захочется, на суше.

Сказать по правде, я обязан метеорологам некоторыми тяжелыми воспоминаниями. Но я метеорологов не виню. Они играют, как умеют, изо дня в день имея дело с неточной, но остро необходимой наукой. Я представляю себе, как сложно предсказывать погоду. Никогда раньше эта информация не была столь полной и столь тщательно выверенной, как сейчас. Никогда неизбежная погрешность не была так мала. Метеоролог выявляет тенденции, высчитывает вероятности, и у него выходит общий прогноз, но он не может определить, с какой силой ветер будет дуть на пересечении улиц Такой-то и Сякой-то, сколько выпадет сантиметров снежного покрова на таком-то километре такого-то скоростного шоссе и сколько литров воды выльется в сухую канаву у Эдакого бульвара. Тем более он не сумеет учесть особенности каждой улицы, каждого поворота дороги, каждого пляжа и каждого пляжника, и при этом он не может злоупотреблять оранжевыми и лиловыми предупреждениями, потому что все в конце концов привыкнут, перестанут обращать внимание, и повторится история с пастушонком и волком. И наконец, у нас в Испании метеоролог не может быть ответственен за несогласованные действия правительств всех сортов — я нарочно использовал тут множественное число, которое уже само по себе указывает на царящий у нас бардак, — за бессовестный цинизм и трусость политиков и министров, за нехватку нормальных средств информации, за конъюнктурные интересы туристического сектора, за жадность застройщиков и их подельников из местных органов власти и за нашу вечную, упорную, бесконечную гражданскую тупость.

Есть такое слово — уязвимость, и хотя никто не желает это признавать, оно, без сомнения, — ключ ко всему. Мы сознательно выбрали жить в обществе, повернувшемся спиною к законам физики, природы и здравого смысла. Мы выбрали жить в Испании, где параллельно действуют семнадцать правительств, где 26 тысяч километров дорог принадлежат министерству развития, а оставшиеся 140 тысяч — различным автономным правительствам, провинциальным и прочим советам, каждый за себя кто во что горазд, и всяк стремится навредить остальным. Мы выбрали жить в Испании, где каталонская Метеорологическая служба только что не гордится тем, что не поддерживает никаких отношений с национальным метеоагентством, чьи информационные листы регулярно отправляет в корзину для мусора. В Испании, где некоторые региональные телеканалы смягчают прогнозы погоды, чтобы не спугнуть туриста. В Испании, где в одиннадцать часов утра дороги забиты машинами и все водители утверждают, что едут на работу, а каждый четвертый усаживается за руль, несмотря на снежное или штормовое предупреждение. В Испании, где люди, веками живущие в местах под названием Водоток, Болота или Мыс Ветров, изумляются всякий раз, когда река, разлившись, затапливает их дома или ураган срывает крыши. Поэтому, когда я слышу, как политик или рядовой гражданин в очередной раз взваливает вину за свои несчастья на метеорологов, я думаю про себя, что лучший друг человека — не собака, лучший друг человека — козел отпущения.

О галеонах и сурках

Давненько я не рассказывал историй прошлых времен, а я их так люблю: они позволяют довольно быстро разобраться, с кем мы уселись играть в карты несколько веков назад. По сути, это ключи к пониманию этого бардака под названием Испания. Лучший способ узнать, кто мы такие, — оглянуться назад. И увидеть, что на бедной этой земле, населенной горсткой достойных людей и бесчисленными мерзавцами, не происходит сейчас ничего такого, чего бы не произошло прежде. Как в том фильме с Биллом Мюрреем про день сурка. Когда возвращаешься из-за границы и открываешь газету или смотришь выпуск новостей, убеждаешься, что ничего не изменилось, все идет, как шло, день за днем. Все те же слова, те же события, те же бездушные сучьи дети. В Испании от века длится нескончаемый день сурка с легкой поправкой на современность.

Кое-кто не увидит особенной связи между тем, что я только что написал, и тем, что я хочу рассказать. Пусть не видит, его дело. Вот вам чрезвычайно поучительная история корабельщика-бискайца Мартина де Араны, верного подданного испанской короны, который в 1625 году, чтобы снискать расположение его величества Филиппа IV и обеспечить будущее своего сына, пообещал построить шесть галеонов для «флота Индий». За дело он взялся с энтузиазмом и вложил в него душу и состояние в крайне неудачный для себя момент: перспективы были самые безрадостные, Корона обанкротилась, у корабельщиков то и дело отбирали корабли для участия в войне, и не один судовладелец разорился вчистую, досуха высосанный алчными коррумпированными властями, отлично умеющими пустить кровь всякому доброму христианину. «За те гроши, что готово заплатить Его Величество, ни один человек не отважится сейчас ни построить военный корабль, ни, тем более, вооружить своего "купца"», — писал в те времена Томе Кано в своем «Искусстве строить корабли».

И в этой вот обстановке — такой испанской, что просто неловко, — Мартин де Арана принялся за работу, веря, что его усилия и его преданность обеспечат ему в будущем королевскую благодарность. Что-то вроде пожизненной почетной ренты для его сыновей. Есть любопытная книга «Шесть галеонов для испанского короля», я читал ее восемь лет назад, когда писал «Золото короля», — в ней автор, американская исследовательница Карла Ран Филлипс, утверждает, что бискайцем двигало не желание разбогатеть, а — сегодня трудно поверить, но в те времена подобное было обычным делом — усердие и чувство долга доброго вассала. Для него, для его семьи, его дома и его имени было честью иметь в должниках короля. Поэтому он подписал договор и начал строить корабли за свой счет. Хотя в те времена, когда казна платила неохотно и с опозданием — это если вообще платила, — очень легкомысленно было развязывать мошну.

Избавлю вас от подробностей — уверен, вы их себе представляете. Арана не только лишился здоровья и состояния, но и на каждом этапе постройки, и без того сильно осложненной невозможностью достать нужные материалы и поддерживать ритм работы на верфи, на него налетали тучи ревизоров, контролеров, инспекторов, надсмотрщиков, мытарей, королевских чиновников и прочего гнуса, неслыханно попортившего ему крови. Он начал даже опасаться, что король его бросит и придется самому как-то изворачиваться с целым флотом недостроенных галеонов. Несчастный Арана, уже вложивший безо всякой отдачи восемь тысяч дукатов, был вынужден то и дело ездить в Мадрид и протирать ковры в приемной королевского дворца в ожидании разъяснений и указаний. Во время одной аудиенции он воспользовался случаем, чтобы напомнить о своем сыне, которого просил поставить во главе галеона. Естественно, тот, к кому обращена была эта просьба, ею подтерся.

Закончу свой печальный рассказ. Когда Арана достроил галеоны и передал их королю, никто корабельщика не поблагодарил. Вместо награды его пожаловали аудиторской проверкой, чтобы посмотреть, нельзя ли как-нибудь его прищемить и не заплатить оставшиеся четыре тысячи дукатов. Из этого, впрочем, ничего не вышло, честность и верность бискайца были безукоризненны, и тогда ему передали несколько пинасов и других бесполезных для короны небольших судов — в счет так никогда и не погашенного долга. Несколько лет спустя Арана попытался было настоять, чтобы власти выполнили хотя бы ту часть договора, которая касалась его сына, но умер в 1644-м в разгар судебной тяжбы с королевскими чиновниками, «окончательно разорившими мою семью». Тут поневоле вспомнишь другого героя, тоже принесшего в жертву королю и состояние, и жизнь, — генерала Амбросьо Спинолу, главнокомандующего испанскими силами во Фландрии, который когда-то взял Бреду, а позже жаловался в старческом бреду: «Умираю обесчещенным и опороченным… Всего лишили меня — и доброго имени, и состояния… Я всегда был порядочным человеком, и вот как оценили сорокалетнюю мою беспорочную службу»[66].

Вот об этом я и говорю. Это Испания, дети мои. Со времен Вириата или даже еще раньше. Бесконечный день сурка.

Средиземное море

Швартовка под дождем, в серой унылой обстановке средиземноморского порта иной раз повергает меня в какую-то особенную тоску. Вот и сейчас… Солнце не разбивается о белые стены домов, и вода, что осталась позади, в бухте, не была кобальтово-синей в полдень, а на закате не окрасилась в цвет красного вина, как это бывало во время оно, когда на фоне пламенеющего неба двигались на горизонте черные корабли с нарисованными глазами. Море сегодня зеленовато-пепельное, небо низкое и грязное. Темные тучи то и дело разражаются жалобным дождиком, капли позванивают о такелаж, напитывают убранные паруса и доски палубы. Даже ветра нет.

Проверяешь швартовы, спускаешься на причал, медленно проходишь между неподвижных лодок. Мокнешь. В такие дни, как сегодня, дождь несет с собою смутную неясную печаль. Заставляет задуматься о конце пути, о кораблях — бессильных узниках, связанных канатами и тросами, прикованных к причальным тумбам и кнехтам. О людях, в конце жизни повернувшихся к морю спиной и вынужденных стариться на берегу наедине с воспоминаниями. Эта тоскливая темная сырость, так плохо вяжущаяся с местом и временем года, беспокоит, словно предчувствие или даже уверенность. И покуда идешь по пристани, не можешь избавиться от назойливой мысли о бесконечных моряках, что когда-то сошли на берег в самый последний раз. И одновременно — видимо, по контрасту — тоскуешь по сияющему синему свету, по соленым молодым телам, по вызолоченной солнцем коже, по шепотку прибоя, по запаху и дыму костров, куда подбрасываешь плавник, вынесенный на влажный песок заброшенных пляжей терпеливыми волнами. Воспоминания о других временах. О других мужчинах и женщинах. О себе самом тех времен, когда ты сам, возможно, был другим. Когда ты пытливо смотрел на море взглядом искателя приключений, а заходя в гавань, предвкушал огромные океаны и бесчисленные острова, докуда никогда не доходят указы о поимке и высылке, и тебе было далеко до тебя сегодняшнего, глядящего в будущее, но видящего только прошлое.

Рафа, хозяин бара «Гавань» — ветхой реликвии прошлых веков — жарит на решетке сардин и хамсу. В окне виднеются рыбацкие лодки у ближнего причала, за стойкой у окна трое мужчин курят и пьют вино. Все трое одинаково обожжены солнцем и расчерчены морщинами, будто шрамами, у всех хмурый и мужественный вид, а взгляд — свинцовый, словно дождь за окном, руки у них жесткие, кожа растрескалась от холодной воды, соли и снастей. У одного на предплечье татуировка, полускрытая рукавом рубахи, — неумело изображенная женщина, выцветшая от солнца и возраста. Выколотая, полагаю, когда татуированная кожа еще что-то означала, кроме капризов моды, будь то морская доля, тюрьма, война или торговля собой. Когда отметка на коже намекала на прошлое. На какую-то историю, подчас мутную, о которой можно было рассказать. Или промолчать.

Не спрашивая, Рафа ставит передо мной на оцинкованную стойку тарелку крупной — почти в ладонь — жареной хамсы и винный кувшин. «Какая паскудная погода», — говорит без возмущения. И ты усаживаешься, отпиваешь глоток вина, берешь рукой рыбешку и начинаешь ее есть с головы, стараясь, чтобы она не закапала тебя жиром, покуда от нее не остается только обсосанный скелетик. И внезапно этот вкус — острый вкус свежевыловленной рыбы, изжаренной на раскаленной решетке с каплей оливкового масла, — ее мясистая плоть, и эта липнущая к пальцам обожженная кожица — прежде чем взяться за кувшин и еще раз отпить вина, обтираешь пальцы бумажной салфеткой с изображением якоря и названием бара, — отзывается в тебе эхом старых воспоминаний, запавших в душу вкусов и ароматов этого моря, такого сегодня тусклого и подернутого серым, и вот ты вспоминаешь, как золотилась рыба на углях, как неподвижны были вытащенные на песок лодки, как густо краснело вино, как вдалеке на сияющем синем фоне белели одинокие паруса. Эти видения так властно обступают тебя, завладевают тобой, словно кто-то отдернул завесу с твоих воспоминаний и знакомые картины снова оказались перед глазами, такие же четкие, как прежде. И ты вдруг понимаешь, что тоска, плачущая сейчас в твоем сердце, — это просто случайность, крохотный узелок на ткани безбрежного времени и бесконечного моря, и на самом деле все продолжается, несмотря на аферы, на глупость, на беспамятство, на варварство, на грязную и унылую тьму. И у хамсы и сардин, изжаренных Рафой, — прежний вкус, знакомый еще тем, кто девять или десять тысяч лет назад плыл по этому морю — колыбели нас прошлых и нас сегодняшних. Купцам, перевозившим вино, оливковое масло, виноградную лозу, мрамор, свинец, серебро, слова и алфавит. Воинам, прятавшимся в деревянных конях, бравшим города и тут же, если удавалось выжить, возвращавшимся на Итаку под обезбоженным ясностью их ума небом. Предкам, что родились, сражались и умерли, намертво уяснив правила, почерпнутые у этого мудрого и бесстрастного моря. В такой день, как сегодня, меня утешает мысль о том, что старая моя родина продолжает жить по ту сторону дождя.

Патруль в Индийском океане

Издательские правила заставляют меня написать эти несколько страниц за две недели до публикации. Я должен об этом сказать, поскольку существует шанс — бесконечно малый, но все же, — что к тому моменту, как вы приступите к чтению этих строк, силы испанских ВМФ, направленные в Индийский океан, вдребезги разнесут всю флотилию сомалийских пиратов или что неумолимое Министерство обороны даст зеленый свет морпехам, и они — тыдыщ, тыдыщ, тыдыщ — ворвутся к засранцам, всыплют им по первое число, вот вам выкуп, вот вам, вот вам — и героически освободят испанских или иностранных заложников. Сказать по правде, я не больно-то в это верю. С этим вот тыдыщ-тыдыщ никак нельзя к чужим людям, особенно если они негры, к тому же недокормленные, пусть бы и с «калашом» наперевес, — только попробуйте, и сразу узнаете, что о вас скажет пресса, правозащитники и звезды испанского кино. С другой стороны, никогда не знаешь наверняка.

Сегодня мне хочется поговорить об одной фотографии. На ней представитель Минобороны госпожа Чакон снята с парламентскими спикерами — господином Анасагасти, госпожой Розой Диес и какими-то еще отцами (и матерями) родины: их всех пригласили прогуляться по Индийскому океану на фрегате «Нумансия», принимающем, как вы знаете, участие в международной операции по охране или поддержке коммерческого судоходства. Спикеры — как мужского, так и женска полу — улыбаются с таким блаженным видом, словно хор матросиков только что им спел «Солдаты без флага / солдаты любви», они чрезвычайно довольны тем, что могут продемонстрировать Африканскому Рогу свою твердость и личное участие в операции. С Испанией шутки плохи, гадкие пираты! Мы объединились, как ром с кокосовым молоком, дабы поддержать боевой дух в наших доблестных воинах. Так что поосторожнее с нами. И так далее в том же роде. Нет никаких сомнений — увидев это в теленовостях, семьи наших моряков и рыбаков перестанут наконец тревожиться и спокойно уснут. Как младенцы. Наша Армада не дремлет, и наши политики ее поддерживают. Те, кому следует, наблюдают за примененьем военной силы, когда жизни заложников и террористов не угрожает опасность. Или что-то в этом роде. Пусть-ка теперь какой-нибудь пират осмелится напасть.

Я должен кое в чем признаться, хотя, пожалуй, и не следовало бы. И все же — признаюсь. Я отдал бы полнейшую коллекцию первых изданий Корто Мальтезе — еще черно-белую, издательства «Кастерман» — за то, чтоб в ту секунду, когда из фотоаппарата вылетела птичка, в кадре бы появилась дюжина сомалийских пиратов, решивших, в свою очередь, присоединиться к общему веселью. Я получаю огромное удовольствие, даже просто представляя это — как подплывают на своем каюке все эти Исы и Мохамеды и вваливаются на палубу, покуда все застыли перед фотографом. Здрасте, как поживаете. Это мой зять, это мой двоюродный братец. А тот, с гранатометом, мой тесть. И сейчас вы нам выложите двадцать мильёнов новенькими купюрами. Если вас не затруднит. И скажите вон той очкастой блондинке с зубами, чтоб немедленно перестала, мать ее, звонить по мобильнику и села смирно.

И сразу — штаб. Срочное кризисное заседание в Монклоа. Кофе и эксперты. Президент Сапатеро звонит Обаме спросить, что бы тот предпринял в подобном случае, а Обама ему, он, мол, уже предпринял, и успешно — ничего гадам не платить, а порвать их в клочья. Это волюнтаризм! — заявляет Сапатеро. Недостойный первого цветного афроамериканского президента. Тут встревает Саркози: вы со своими наемными убийцами мне тут всю лавочку разнесете. У нас, дружок, Альянс Цивилизаций. Мы тут главные. К тому же насилие, чтоб ты знал, вызывает только насилие. Пиратство уже идет на убыль, вот-вот захлебнется, месячишко-другой — и все, и мое правительство уже принимает меры, чтобы, когда тут не останется ни одного пирата, Испания была готова превратить нынешнюю историю в голливудскую. Так что не встревай, парень.

И наконец, та-да-да-да! — развязка. С первыми лучами солнца и дуновеньем левантинца, после жарких и энергичных переговоров при посредничестве посольства Каталонии в Могадишо министр Моратинос объявит об очередной беспрецедентной дипломатической и гуманитарной победе. «В рекордное время, — скажет он, — мы быстро и решительно заплатили требуемый выкуп, хоть нам и нелегко пришлось со всеми этими банковскими переводами, расписанием работы банков и прочим. Что касается того, о чем на самом деле сейчас беспокоятся все испанцы, — как себя чувствуют пираты, я могу заверить, что все они пребывают в добром здравии, за исключением одного. Он потерял равновесие, пытаясь украсть часы у господина Анасагасти, и теперь пальчик у него бо-бо. Госпожа мнистр обороны зафрахтовала самолет, чтобы перевезти пострадавшего в Мадрид, лично держала над ним капельницу с физиологическим раствором, и мы все убеждены, что он вскоре поправится. К сожалению, в рискованных военных операциях осложнения такого рода неизбежны. С другой стороны, первый капрал морской пехоты Маноло Гомес Каскахо, предложивший поджарить пиратов из автоматов, получил от Министерства обороны серьезное предупреждение и будет направлен на Чафаринас производить перепись тюленей. За то, что он такой фашист и хотел убивать негров».

Охотник без комплексов

Друзья говорят мне: знал бы ты, Реверте, как уже достала эта страна и то, что тут постоянно происходит, хочется рвать и метать, а тут ты еще перестал рассказывать свои политически некорректные байки из испанской истории про моряков, искателей приключений и конкистадоров, а они были такими утешными, читаешь — и отдыхаешь от бесконечных ложек дегтя в меду, от всего этого парламентского и муниципального дерьма. И поскольку друзья всегда — или почти всегда — правы и я действительно давненько ничего такого не рассказывал, ну, значит, пришла пора. А чтобы не терять связи с современностью, припомню вам одного героя, посвятившего жизнь диалогу культур — как он его понимал. А вы мне скажете, удачен ли был мой выбор.