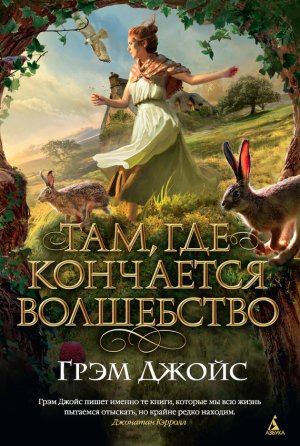

Там, где кончается волшебство Джойс Грэм

Читать бесплатно другие книги:

Иногда самое пустяковое задание оборачивается настоящим кошмаром. Особенно если на кон поставлена пр...

Ее предали. Бросили в темницу, обвинили в колдовстве, пытали… Другая бы сломалась, но принцесса Мише...

Трогательная история о надежде, мечте о счастье – и, конечно, о любви!О любви, которая может настигн...

Когда все твердят, что ты – позор семьи, жених изменил, а нужная ипостась никак не прорезается, что ...

Что делать, если тебя грабят посреди бела дня, а силы несопоставимы? Да ещё и власть на стороне вель...

…Война, уже который год война, не хватает человеческих сил и на исходе технические ресурсы, а стопам...