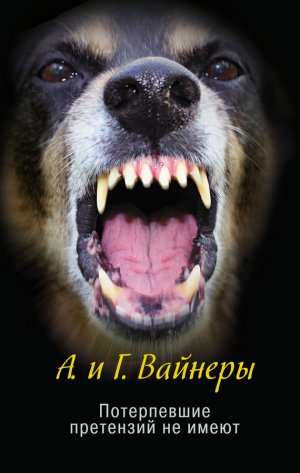

Потерпевшие претензий не имеют Вайнер Георгий

И мне это нравится. Вот только злопыхательски ехидный вопрос не дает покоя: а что же все это время происходило с остальными восемью – десятью делами, которые должен вести всякий следователь?

Приостановили ли по ним срок производства?

Чем занимались арестованные, по ним обвиняемые?

Куда девались подозреваемые?

Не запамятовали ли чего свидетели?

И вообще – как к этой сосредоточенности относились надзорные инстанции?

Очень досадно, конечно, но сейчас у меня вместе с тремя верещагинскими в производстве одиннадцать дел. Если же я выберу из них какое-то самое нужное, самое яркое, самое справедливое и буду долгими днями и бессонными ночами заниматься только им, то как раз к триумфальному его завершению меня с полным удовольствием выпрут с работы за волокиту по остальным делам. О, печальный разрыв яркой художественной достоверности с серой, но суровой реальностью!

К сожалению, не только по важным или интересным, а по всем без исключения делам должно происходить следственное движение. Скучная процессуальная динамика. И как пастух не может бросить на пастбище малоудойных или несимпатичных ему коров, так и следователь обязан привести в срок все доверенные ему дела к законному их окончанию.

Другой вопрос, что в своем хозяйстве следователь сам устанавливает первоочередность и иерархию, в которой главную роль играют арестантские дела. Самые ответственные – по ним сидит в заключении человек, обвиняемый, которому мерой пресечения избрано содержание под стражей.

Существует одна вещь, которая теоретически кажется простой, как аксиома, для нас же она сложна, как жизнь, и всегда бритвенно остра. Это всеобщий договор цивилизованных людей о том, что человеческая свобода священна и отнять ее можно только по приговору суда, доказавшего и утвердившего вину человека. И любой гражданин, будь он семь раз убийца, совратитель и поджигатель, считается по закону невиновным до тех пор, пока суд – только суд! – не вынесет приговор, утверждающий его вину.

Те заключенные, что числятся за мной по расследуемым делам, никакого наказания не отбывают и покуда виновными еще не признаны. Есть веские основания обвинить их в совершении тяжких преступлений, но мне еще надлежит доказать их вину. И для того чтобы предполагаемый преступник не сбежал, не помешал установлению истины, мне предоставлены государством чрезвычайные, ни с чем не сравнимые полномочия, равных которым нет ни у кого. На основании закона, своих предположений, очевидных фактов и свидетельских показаний я имею право ограничить свободу другого человека. А попросту говоря, посадить в тюрьму. По существу, лишая свободы обвиняемого, я под свою ответственность отмеряю ему заранее часть наказания из того срока, который по моему представлению назначит суд.

Поэтому следователь, вынося постановление о взятии обвиняемого под стражу, и прокурор, санкционирующий арест, прежде чем принять такое решение, долго думают и взвешивают все обстоятельства. Потому что время от времени в силу самых разных причин происходит кошмарное ЧП – выясняется, что обвиняемый невиновен или вина его не доказана и мера пресечения во время предварительного следствия оказалась необоснованной. А если называть вещи своими именами – я заставил человека авансом отбыть позорное и тяжкое наказание, которого он не заслужил.

И чтобы муки нашей следовательской совести, душевная горечь, сердечная боль, профессиональный стыд и другие возвышенные, но трудноизмеримые чувства запомнились на весь оставшийся срок службы – нам всем по инстанции снимают в таких случаях наши многомудрые головы.

Оттого-то каждый следователь, принимая к производству новые дела, для начала ставит на контроль арестантские – по ним предусмотрен жесткий срок расследования и содержания обвиняемых под стражей. Не управился вовремя, не передал к сроку обвинительное заключение в суд – иди к начальству, валяйся в ногах, плачь, вымаливай отсрочку или выпускай подследственного на волю до суда.

Я раздумывал об этом в канцелярии следственного изолятора, дожидаясь, пока ко мне доставят арестованного Александра Степанова, а подсознательно угадывал, что все эти мысли – лишь оправдания перед самим собой или несуществующими критиками моей вялой, несамостоятельной личности: стоило мне получить пачку чужих дел, тех, что свалились с пиршественного стола чужой жизни, как я сразу же отодвинул все свои дела, нужды и задачи и бросился выполнять данное поручение.

Наверное, я еще много чего надумал бы о себе всякого, но пришел замнач следственного изолятора по режиму майор Подрез, приветственно похлопал меня по спине, тепло поздоровался и озабоченно сообщил:

– Слушай, Борис, а ты стал полнеть… – Он это говорит всем – жирнягам и дистрофикам, и не от внимания, и не от рассеянности, а от желания сразу поставить собеседника в оборонительную позицию.

– Ну да, – кивнул я. – С позавчера, как не виделись, полпуда прибавил…

Подрез радостно захохотал:

– Вот дает! Но все равно сейчас каждую субботу по телевизору показывают музыкальную гимнастику, аэробика называется. Ты учти, тебе не помешает…

– Ладно. В субботу к тебе заеду, мы тут, в тюрьме, с тобой попрыгаем.

– Да ты и без меня хорошо напрыгаешься со своим Степановым…

– А он что, тоже стал полнеть?

– Безобразничает он. Видать, хулиган тот еще! Подрался вчера. Пришлось его в карцер на три дня посадить.

– А с кем дрался?

– С сокамерниками. Там разве точно установишь, со шпаной этой? Но Степанова с Кузькиным надзиратель засек. Обоих и отправил на три дня просвежиться.

– Хорошо, проводи меня к нему…

Чтобы попасть из служебного корпуса в следственный изолятор, надо пройти через внутренний двор, неестественно пустой и неправдоподобно чистый, – такие дворы бывают только в инфекционных больницах и тюрьмах. Отшлифованная брусчатка, ровные линейки газонов с чахлыми астрами. На краснокирпичной башенке выложена дата сооружения – 1846. В те времена это грустное заведение называлось дисциплинарными казармами. И прозвище носило неплохое – Живодерный форт. Рассказывали, что в первом, тогда еще недостроенном корпусе содержали какое-то время пленного Шамиля, которого везли на поселение в Россию. Каких только названий не имел форт за свой долгий век: арестантские роты, сугубый централ, исправительный дом, дом предварительного заключения, тюрьма, а теперь вот следственный изолятор.

Сколько лет я хожу сюда, а все равно не исчезает неприятное теснение в груди, когда конвойный солдат, внимательно прочитав удостоверение и тщательно всмотревшись в лицо, сравнивает его с фотографией и коротко говорит:

– Проходите…

И сзади лязгает стальная, с решеткой дверь. Сводчатый потолок, темно-зеленые и грязно-синие стены, сбоку ворота из тяжелых дубовых брусьев в железной оковке.

Коридоры, коридоры, лестничные переходы, стук каблуков по каменному полу, скрежет ключей в замках на тамбурах-«рассекателях». Два марша вверх, надзиратель, предварительно заглянув в «волчок», распахивает дверь в карцер.

Глава 5

Высокий русый парень встал нам навстречу, руки по швам, четко отрапортовал:

– Заключенный Степанов, двадцать четыре года, ранее не судимый, статья сто вторая, отбываю наказание в штрафном изоляторе за нарушение режима в камере.

– Здравствуйте, Степанов. Садитесь. Я ваш новый следователь.

Степанов сел на койку, усмехнулся криво:

– А старый что, на допросах со мной весь измылился?

– Нет, ваш бывший следователь Верещагин перешел на другую работу. Дело поручили мне. А почему вы о нем так? Вам что, Верещагин не нравился?

– А чего там нравиться? Небось не девка в парке. Нравился! Видал я вас всех… – Он на миг запнулся и добавил все с той же кривой ухмылкой: – …в белых тапочках…

Подрез не выдержал такого злостного нарушения субординации и сообщил ему железным голосом:

– За хамничание со следователем можно и увеличить срок пребывания в штрафном изоляторе…

Степанов взялся за голову:

– Ох, напугали, гражданин майор! Ох и напугали! Еще неделю посидеть без горячей баланды! И без этой шантрапы!

– Шантрапы?! – взвился Подрез. – А вы кто, Степанов? Народный артист?

Степанов встал и сказал свистящим шепотом Подрезу в лицо:

– Я не артист, я шоферюга. Но человек! А они барахло приблатненное!

– Держитесь скромнее, Степанов! – строго заметил Подрез. – Они приблатненные, а вы убийца. И нечего нос задирать…

Я мягко остановил Подреза:

– Спасибо, Иван Петрович, я сейчас сам разберусь, – тихонько отпихнул его и уселся напротив Степанова на табурет. Крошечный столик был между нами. Подрез махнул рукой – разбирайтесь сами! – и вышел. – Послушайте, Степанов, у меня нет охоты и времени тут препираться с вами. А про Верещагина я спросил, поскольку мне показалось, что вы о нем сказали с досадой и злобой…

– Ничего я не говорил. Следователь как следователь. Шустрый парень, задница веретеном. И расследовать ему там особо нечего, я сам рассказал, как дело было, все признал. Раскаиваюсь в совершенном. Готов понести наказание…

– Ну что ж, это меня радует, – сказал я, встал, прошелся по крошечной камере, остановился под окном, расчерченным решетками в крупные квадраты и забранным снаружи «намордником» – частым металлическим жалюзи, из-под которого сочились тонкие серые полоски дневного света.

– Чему вы радуетесь? – настороженно спросил Степанов и откинулся назад, словно хотел внимательно присмотреться ко мне.

– Тому, что вы раскаиваетесь. Как говорит наш прокурор, искреннее раскаяние есть первый шаг к реальному искуплению вины. Вот только беспокоит меня одна подробность…

– Это какая же? – Степанов напряженно смотрел на меня, и мне казалось, что глаза у него налиты йодом.

– Насколько оно искренне, ваше раскаяние…

– Раз говорю, значит, искренне, – со злостью тряхнул головой Степанов. – Раскаяние – оно всегда искреннее.

– Мне так не показалось, – спокойно сказал я.

– Ну, раз не показалось, значит, креститься не надо. Что мне, для доказательства своей искренности здесь, на стенке, распнуться, что ли? – И он широко развел руки в стороны.

– Да не надо распинаться. На Христа-страстотерпца вы все равно не похожи, да и гвоздиков под рукой нет. Я просто хотел обсудить с вами один вопрос… Посоветоваться, что ли. Вы ведь в местах заключения впервые?

– Слава Богу, не доводилось…

– Вот видите, впервые. И к счастью, совсем недавно. А я, можно сказать, отбыл в тюрьме несколько лет. Прикиньте, сколько я тут дней, недель, месяцев провел на допросах, вот и набираются годы.

– Но хоть вечером домой уходите или тут же и ночуете? В свободной камере? – перебил меня, свистя горлом, Степанов.

– И ночевать случалось, – заверил я его. – А то, что меня в отличие от вас вечером домой отпускают, так ведь никого пока не убивал. Так что мне и дней, проведенных в тюрьме, хватает…

– Может быть, – кивнул он. – Только не пойму, что вы этим сказать хотите… Это же не я вам такую работенку кислую подыскал.

– Что я хочу сказать? Как бы вам объяснить… Я ведь здесь много-много раз, десятки раз, а может, и сотни слышал: «Я раскаиваюсь…» Вот я и хотел спросить: а что это такое? Что значит: «Я раскаиваюсь»?

– А вы сами не знаете? Или мне экзамен на совестливость устраиваете? – Он разъяренно, с вызовом вперился в меня своими темно мерцающими глазами.

– Я так понимаю, что раскаиваться по-настоящему, искренне раскаиваться – это мучиться душой, сердцем страдать, совестью убиваться. Горевать от той беды, что ты людям сотворил, от греха своего по земле пластаться, головой о стену биться, выхода искать, как возместить утраченное… Я так это представляю.

– Красиво представляете! – с какой-то необъяснимой злостью выкрикнул Степанов. – А я раскаиваюсь просто! И возместить никому ничего не могу! Кроме годочков, которые я тут отбахаю! Я же сказал вам, что готов отбыть наказание! И зачем вам все эти разговоры, вот чего я не понимаю!

– Ну знаете, есть такой странный обычай, традиция, можно сказать: когда люди знакомятся, они ведут разговоры. И стараются лучше узнать друг друга, понять…

– Это конечно! Наступит у нас полное взаимопонимание, и следствие протянет костлявую руку помощи… – ядовито улыбнулся Степанов, а в глазах у него плыла тоска.

– Трудно сказать, какую там, костлявую или мускулистую, но покамест вы в моей помощи явно не нуждаетесь. Сами в любой ситуации отобьетесь.

– Да уж надеюсь, – сердито прищурился он.

– А в камере вы чего дрались? – полюбопытствовал я.

– Я не дрался! – отрезал Степанов.

– Может, это Кузькин сам с собой дрался? А надзиратель все перепутал?

– И Кузькин сам с собой не дрался, – равнодушно ответил он. – Это я ему и его поганым дружкам пару раз по морде дал…

– Ого! – с восхищением заметил я. – И много их было, дружков-то?

– Двое. Да не имеет это значения…

– А чего вы вдруг с ними так строго?

– Потому что они шпана. Крысиная братия. Большие шалуны. А крыса понимает один резон – опаску. Крысу словом не проймешь, она должна страх знать. Да вообще-то не важно это сейчас, они больше безобразничать в камере не будут.

– А вы это все майору Подрезу сообщили?

– Зачем? – удивился Степанов. – Это же глупо. Убийца жалуется на трех шакалов, что они его хотели с нар согнать? Неприлично. Да и бесполезно, их ведь трое, они коллектив, сами друг другу свидетели, и тихари их боятся. Ладно, плевать…

Его кулаки лежали на столике будто отдельно от него, это была не часть тела, а здоровенный ладный инструмент вроде хорошо помолотившего, а теперь забытого здесь цепа.

– Понятно, понятно, – сказал я и достал из портфеля папку с документами. – Я ознакомился, Степанов, с вашим делом, и обстоятельства его мне более или менее ясны…

– Вот и замечательно, – с энтузиазмом откликнулся он. – Скорее сяду – скорее выйду…

– Вы никак в колонию торопитесь?

– Конечно! Скорей бы суд миновать и в колонию. Здесь сидеть, время мять невмоготу…

– А в колонии что?

– Работа какая ни есть. Я колонии не боюсь. Я шофер, слесарь, электрик, монтажное дело знаю. Я всю жизнь вкалываю! В колонии тоже есть передовики и лодыри. Я там три нормы буду вламывать, зачет мне пойдет. Глядишь, условно-досрочно через пару-тройку лет на воле буду…

Я видел, как он накачивает себя, как изо всех сил духарится, как старается держаться, не пустить в сердце льдистую кислоту страха. Но мне обманывать его тоже никакого смысла не было.

– К сожалению, Степанов, дела обстоят не так розово, – сказал я. – К осужденным за умышленное убийство условно-досрочное освобождение не применяется…

Он яростно вперился в меня, и в глазах его бушевала буря – смятение, надежда, злость, растерянность. У нас случаются такие бури в сентябре: одновременно хлещет ливень, в дырищи черных туч прорываются пылающие столбы солнечного света, небосвод над головой улегся на огромную радугу, а с окоема поднимается отливающая свинцом снежная пелена… Нет, непростой паренек этот Степанов. Глядя сейчас на него, я мог себе легко представить, как он, разъярившись, прыгает за руль своей старой «Победы» и с ревом разгоняет ее, направляя на толпу.

– И что, выходит, трубить мне от звонка до звонка? – потерянно спросил он. – С раскаянием и чистосердечным признанием? Так, что ли, выходит, по-вашему?

– Это, Степанов, не по-моему, а по закону. Я понимаю, что вы сейчас чувствуете…

– «Я понима-аю»!.. – передразнил он меня. – Все вы тут понимаете!..

Не обращая внимания на его нахальство, я сказал:

– А тут особого понимания не требуется. Не надо быть курицей, говорят французы, чтобы представить, как она чувствует себя в кастрюле.

– Дураки ваши французы! – заявил Степанов с большой проникновенностью.

Я помолчал немного и сказал без нажима:

– И все-таки я бы хотел напомнить этой страдающей курице, что как раз сегодня поминки по человеку, которого эта курица склевала. Это может облегчить курице ее боль и обиду.

– Да бросьте, гражданин следователь! Не ремонтируйте мне мозги! – сказал, как сплюнул через губу, Степанов, и на лице его после разразившейся бури не осталось ни малейших следов раскаяния и скорби.

– Хорошо, – охотно согласился я. – У меня к вам один вопрос по существу. В первом объяснении, которое вы написали ночью в милиции… Помните?.. – Я достал из папки голубой бланк милицейского протокола и показал ему. – Вы помните, что вы писали в объяснении?

– Ну, помню… Смутно, конечно… – настороженно ответил Степанов, явно ожидая от меня какого-то подвоха.

– Вот вы здесь изложили случившееся на площадке для отдыха несколько иначе, чем другие участники происшествия… Да и сами вы потом по-другому заговорили…

– А чего по-другому? – спросил он, а сам положил ногу на ногу, и по непрерывно раскачивающемуся носку тяжелого тюремного ботинка было видно, что он сильно нервничает.

– Ну, вот здесь, вот в этом объяснении вы собственноручно написали, что затормозили, увидев, как несколько человек кого-то бьют, а присмотревшись, узнали в избитом Алексея Плахотина, шофера с вашей автобазы. Вы вступились за него, и тогда все остальные накинулись на вас и вы, испугавшись, решили бежать с места драки на машине, но они вас не пропускали, и вы ударили бампером и облицовкой двоих нападавших… Вы это писали?

– Наверное, писал… – кивнул он, продолжая упорно смотреть мимо меня, будто на болотно-зеленой стене было нарисовано что-то очень интересное.

– А через день на допросе официально заявили следователю Верещагину, что вы сами пристали к этим людям и ударили Плахотина, в результате чего и произошла драка со всеми последовавшими событиями. Так?

– Ага. Так оно все и было, – твердо сказал он, но смотрел упорно вбок, так что я был вырублен из поля его зрения.

– Тогда уточните мне сейчас, когда же вы говорили правду и почему изменили показания.

Нервное лицо его стало твердеть, будто затекало медленно цементом. Он глубоко вздохнул и уверенно заявил:

– Я Верещагину сказал, как было дело. А в объяснении напутал… Испугался, волновался сильно… Умозатмение… Оправдаться думал… Я ведь тогда не знал еще, что Дрозденко умер…

– Ладно. – Я встал, сложил листы в папку и убрал дело в портфель. – Обещаю вам не тянуть с расследованием. И вести его со всей возможной объективностью.

– А там уже и расследовать-то нечего, и так все ясно. Скорей бы суд и – в колонию. Ничо, все переживем. Ишаков даже волки не едят…

Умозатмение. Последняя стихия после сокрушительной бури. Или перед ней?

Глава 6

Плохая погода, ничего не попишешь. Небо лежит на затылке и давит на мозжечок. Маленько кружится и гудит голова, чуток ножонки подгибаются. А может, и не в погоде вся беда. Аккуратный читатель «Вечерки», я всегда внимательно прорабатываю рубрику «Погода на завтра и рекомендации врача». И постепенно заметил удручающую закономерность: какую бы погоду ни обещали синоптики, врачебные прогнозы всегда довольно грозные, а рекомендации неутешительные. Малопонятные пугающие слова вроде «метастатического давления» предписывают мне избегать стрессов, эмоциональных перегрузок, избыточного физического утомления. Сначала я хотел согласовать эти советы с поборником физического здоровья Шатохиным, указавшим мне на то, что телесная сила – залог молодости души, но потом на всякий случай воздержался. Тем более что он огорченно-заботливо напомнил бы о том, что в распечатанной мной с утра пачке осталось всего две сигареты.

Любому дураку ясно, что в больничной палате курить нельзя. Тем более в присутствии дамы. Молодой, красивой, в модных брючках-«бананах» и темно-синей кофточке – выходной рубашке американских ВВС. На плечах погончики с птичками, на левой пышной груди орденские ленточки, на правой – золотая эмблема «U. S. Air Force». Ax, какая замечательная летчица! Чарльз Линдберг и Анна Дюваль от зависти умерли бы: они были всего лишь гражданские летчики, хоть и американские, а эта боевая.

Воздухоплавательница сидела верхом на белом больничном стульчике и курила. Когда я открыл дверь, она заливисто, весело хохотала, держа в руке слоящуюся ароматным синим дымом сигарету. Распотрошенный блок «Мальборо» валялся на тумбочке рядом со сложным хирургическим сооружением, в котором можно было признать кровать только потому, что на него был водружен человек, именуемый в документах Суреном Хачиковичем Егиазаровым, 27 лет, метрдотель ресторана «Центральный», процессуально признанный потерпевшим в «деле по обвинению А. А. Степанова в убийстве гражданина Дрозденко В. Ф. и нанесении тяжких телесных повреждений гражданину Егиазарову С. X.».

Грандиозный ансамбль из пластиковых матовых деталей и нестерпимо сияющих хромированных штанг, рычагов и ручек позволял – так мне, во всяком случае, показалось – лежать хоть на потолке. И Егиазаров, видно, в этом нуждался, поскольку обе его ноги, закованные в тяжелые гипсовые доспехи, были высоко подвешены сложной системой блоков, хомутов и лямок. Первое, что мне бросилось в глаза, прежде чем я рассмотрел его лицо, – желтая, намазанная йодом пятка и спицей проткнутая насквозь лодыжка, к которой крепилась вся подвеска.

Печальное это зрелище могло бы хоть кого расстроить, если бы не хохочущие пациент и его посетительница-летчица. И бешеный рок из динамиков стереофоника «Акаи».

– Здравствуйте, веселые молодые люди, – сказал я приветливо.

– Здорово, если не шутишь! – отирая слезы радости, крикнул Егиазаров. – Заходи, дед.

Я даже оглянулся на всякий случай – не пришел ли со мной, не просочился ли незаметно какой-нибудь дедуган? Да нет, один я вошел. И на деда я еще не очень похож. Интересно знать, Шатохина он бы тоже назвал дедом?

– Что ты головой машешь, как ишак на овода? Проходи, не тушуйся, садись! Гость не гость, а все-таки человек при деле! Намотался за день, а?

– Да вот, не скрою, притомился маленько, – сказал я осторожно, немного обалдев от веселого нахальства моего потерпевшего.

– Маринка! – скомандовал он летчице. – Ну-ка, притарань из холодильника салями, рыбки копченой, ну, там еще чего, помидорчиков-огурчиков. А бутыляка в шкафу… Давай, стариканчик, присосись к стаканчику, очень с устатку бодрит…

– Собственно, я не пью, – заметил я выжидательно, поскольку мало-мало растерялся.

– Ну, это не ври! Сейчас не пьют только больные или подлюги. А ты мужик вполне здоровый, помрешь еще не скоро. Ха-ха-ха! Ты что стоишь, Маринка? Ну-ка, бегом!

Летчица-пилотка очень плавно, неспешно взлетела, и даже невооруженным глазом было видно, как ей неохота меня обслуживать. А Егиазаров ловко выщелкнул из пачки сигарету и протянул мне:

– Закуривай, присядь и успокойся…

– Да я как-то не знаю, курить в палате…

– Да ты что! Кури спокойно! Здесь все схвачено, все довольны… Слушай, а ты работаешь сдельно или на твердой ставке?

– Я? На ставке. А что?

– Да просто любопытно. Работа ведь собачья. Наверное, целый день на бегу? Как волк, ногами кормишься?

Я засмеялся:

– Выходит, что так. Ну, еще маленько головой думать приходится…

Тут Егиазаров просто за живот схватился, все блоки и подвески замотались.

– Во дает! Головой думать!.. А о чем думать? За тебя Господь Бог думает: кого подкинет, с тем и возись… И сколько же тебе монет отслюнивают?

– Да ничего, вроде хватает…

– Молодец, хвалю! Больше всего ненавижу, когда скулить начинают, жаловаться. Да ты не дрожи, я в долгу не останусь, подкину детишкам на молочишко…

Надо прямо сказать, что за годы моей сле-довательской работы мне не один раз подсовывали взятку, но, честное слово, мне впервые предлагал вспомоществование потерпевший и в таких драматически-анекдотических обстоятельствах. У меня на миг даже мелькнула мысль, что Егиазаров или пьяный, или от перенесенных физических страданий сошел маленько с ума.

Лицо у Егиазарова было красивое, но какое-то маленькое. Природа наверняка не создает такие лица походя. Все черты были абсолютно правильными, подвижными, но удивительно мелкими. Безусловно, приступая к ответственному акту сотворения личности Сурика Егиазарова, природа сделала для верности предварительный, очень тщательный, масштабно уменьшенный эскиз с филигранной проработкой деталей. Но как часто случается в нашей жизни, текучка и бытовщина, пустяковые хлопоты отвлекли Созидающую Силу от главного дела, а потом и времени осталось в обрез – пришлось природе выкинуть в конце квартала в мир огромного прекрасного молодца с миниатюрным личиком брюнетистого херувима.

Между тем распахнулась дверь и приземлилась наша прекрасная воздухоплавательница с охапкой кульков, свалила их на столик и достала из шкафа бутылку виски «Джонни Уокер».

Егиазаров спросил требовательно:

– Ты сегодня в прокуратуре был?

– Да, почти полдня провел, – робко ответил я.

– Бумаги взял?

– А у меня все дело с собой.

– Да-а? Ну ты, оказывается, шустрик! А как же это тебе все дело дали? – бесконечно удивился Егиазаров.

– Прокурор санкционировал, а следователь Верещагин передал его мне.

– А-а, это тот чернявый, быстрый такой? Он здесь был у меня, показания снимал! Ну, фиг с ним! А как же тебе все дело дали?

– А что же, по частям, что ли?

– Ну, не знаю, я думал, что просто справку выпишут, и большой привет. В общем, это меня не колышет! Маринка, сделай «гармошку» потише. Значит, ты давай закуси, выпей стаканчик-другой, больше не алкай, а то все перепутаешь. И садись пиши, что там надо…

Во мне медленно росло, зрело, кустилось веселое садистское удовольствие от предчувствия близкого кризиса явного недоразумения: веселый разбитной нахал принимал меня за кого-то другого.

– А что надо писать? – спросил я покорно.

– Откуда я знаю, чего вы пишете в таких случаях. Тебе самому надо знать, сынок, это же ты получаешь твердую ставку… Ну, которой тебе хватает! Ха-ха-ха! Слышь, Маринка, ему хватает!

– Так это и видать, что ему хватает, – усмехнулась она равнодушно с заоблачных высот своей военно-воздушной форменки, и связывала ее с землей лишь длинная вьющаяся оранжевая лента, которую она ножичком аккуратно срезала с апельсина сплошной полосой.

– А, дед? Какая девулька! Скажи? Первый класс – «хай-фай»! Так что ты пишешь в таких случаях?

Я встал, прошелся по палате и постным голосом сообщил:

– Обычно в таких случаях пишу: «Я, старший следователь прокуратуры, допросил в качестве потерпевшего гражданина Егиазарова Сурена Хачиковича…» И так далее и тому подобное…

Издевательски грохотала в наступившем безмолвии японская стереофоническая «гармошка». Девочка «хай-фай» Марина замерла на подлете, ножик дернулся в руке, отхватил край яркой ленты, и кожура шлепнулась на пол. У Егиазарова отпала нижняя челюсть, так что можно было рассмотреть гланды, и он со своим детским лицом сразу стал похож на мальчика, говорящего доктору «а-а-а-а».

– Кто следователь? Ты? – медленно, с безмерным удивлением спросил он.

– Я. Что, не похож?

– Елки-палки! – На его беззаботном лице херувима-проходимца, как на дисплее, проплыли поочередно формулы удивления, досады, смущения, раздражения и снова озорства. – Я ведь вас принял за агента Госстраха! Сегодня обещал прийти, оформить страховку за увечье. Я ведь будто предчувствовал, что этот кретин меня изломает, и летом застраховался на пять тысяч! Кстати, а вы не страхуете свою жизнь?

– Нет, как-то в голову не приходило…

– И очень зря! Прекрасное дело! А при вашей профессии особенно! Хоть тысячи две-три. Обязательно! – стал горячо убеждать меня Егиазаров.

– Я не оцениваю свою жизнь так высоко… – Мне очень понравилось, что себя Егиазаров ценит по крайней мере вдвое дороже меня. – Собственно, я вот зачем приехал: мне надо познакомиться со свидетелями и точнее представить некоторые обстоятельства. Тогда можно будет приступать к составлению обвинительного заключения.

– Да я рад помочь, чем смогу, – оживился Егиазаров. – А вы действительно не хотите выпить рюмочку? Вам на службе нельзя, наверное?..

– Нельзя и неохота… Кроме того, выпью я тут с вами на брудершафт, подружимся на всю оставшуюся жизнь, как же тогда быть с моей объективностью в расследовании? Окажется ваш враг Степанов во всем и навсегда виноват…

– Во-первых, я вам точно скажу: дружба объективности не помеха! Вы уж мне поверьте, наверняка знаю. А во-вторых, не чувствую я в Степанове врага. Прошла у меня злость. Только Васю очень жалею, ни за что погиб человек. Безобидный, как муха…

Поднятый над всем земным хирургической кроватью и своим великодушием, Егиазаров посмотрел вокруг затуманившимся философическим взглядом.

– Была бы моя воля, – проникновенно сказал он, – не держал бы я Степанова в тюрьме. Не верю я, что в тюрьме можно сделать человека лучше, перевоспитать его скорее…

– А что бы вы сделали со Степановым на моем месте? – серьезно поинтересовался я.

– Отпустил бы его! Иди, жлобяра, к людям, глянь на сирот, матери несчастной Васиной посмотри в глаза и убивайся, скотина, до конца своих дней! Мучься, собака, думай все время, как ты можешь этим несчастным горе загладить, какое им сотворил! Вот как я думаю! Маринка, правильно я говорю?

– Ты всегда, Сурик, правильно говоришь! – проворковала синяя пышногрудая авиаторша. – Ты очень умный и справедливый! Я и девочкам своим всегда объясняю: как Сурик сказал, так и надо поступать, он все понимает…

От охватившего ее волнения всколыхнулись нашивки и эрфорсовская эмблема на грудях – могучих крыльях покорительницы заоблачных вершин и сердечных глубин.

А мне взгрустнулось немного от патетически высокого человеколюбия Егиазарова. Я ведь совсем недавно почти то же самое излагал Степанову, и если он мои слова воспринимал, как я – пламенные тирады Сурика, то вряд ли я подвигнул его к моральному очищению и искреннему раскаянию. Одни и те же слова. Что же наполняет их содержанием или оставляет пустым колебанием воздуха?

Наши поступки?

Не знаю. Наверное. Но как сделать, чтобы Степанов поверил мне?

– Мне приятно ваше высокогуманное отношение к людям, – сказал я со вздохом Егиазарову, – но удовлетворить ваше ходатайство об освобождении Степанова не могу. Закон возражает. Есть такой народный обычай, можно сказать, древняя традиция, как бы всеобщий предрассудок: убийц полагается держать в тюрьме…

– И никакой это не предрассудок! – возникла на подскоке планеристка. – Это ты, Сурик, никому зла не помнишь, а я бы их сразу на месте расстреливала! Бандиты проклятые, хулиганье! Приличным людям проходу нет! Когда вы им банок начали кидать, я на седьмом небе была…

Ай-яй-яй, Маринка молодцовая, летунья боевая! Как поучительно и полезно общение с бесстрашными воздухоплавательницами! Ведь, по ее словам, получается, что в момент, когда Степанову «накидывали банок», Марина не только пребывала на седьмом небе, но и одновременно присутствовала на месте преступления. Ай, как интересно!

Ни малейшего упоминания о ней в деле я не встретил. Забавно.

Жаль только, что гуманист Сурик тоже обратил на это внимание и весело спросил-напомнил-приказал:

– Подруга, ты на работу-то собираешься? Смотри, опоздаешь, тебе там расскажут про дисциплину…

– Ой, засиделась, Господи! Да, ничего, сейчас тачку схвачу, поспею…

Пока она укладывала свою красивую сумку-«таксу», переодевала что-то за моей спиной, я спросил Егиазарова:

– Надеюсь, вы не в претензии, что я вас допрашиваю в больнице? Это ведь и в ваших интересах, чтобы все быстрее окончилось…

– Конечно! О чем речь?

– Значит, я хотел бы, чтобы вы мне пояснили, как вы все там, на площадке отдыха, оказались…

– Да почти случайно это вышло. Выходной день был, мы ведь тоже люди, всегда других кормим, а сами, случается, за день во рту крошки не имеем: беготня, суета, вы понимаете. Вот и договорились, что Ахмет нас покормит шашлыками со своего мангала. Ясное дело, для своих оно вкуснее будет, чем на потоке общепита… Вот и собрались…

– Прекрасно. Кто да кто собрался? – Я взял блокнот и стал записывать его ответы. Протокольная часть допроса меня сейчас не интересовала.

– Ну, я там был, Вася Дрозденко, царство ему небесное, последний шашлык в жизни скушал, директор наш Эдуард Николаевич, Валера Карманов, шеф-повар, и Лешка Плахотин позже подъехал.

– Все?

– Все.

– Никого не забыли?

– А чего забывать, это же не Афонская пещера, все на виду, – засмеялся Егиазаров; он мне тоже демонстрировал, что наш разговор скорее душевный, чем формальный.

– Прелестно. А Плахотин – ваш сотрудник?