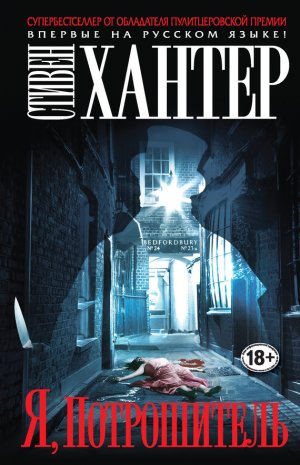

Я, Потрошитель Хантер Стивен

Читать бесплатно другие книги:

Создание пользовательских индикаторов и советников для торговой платформы MetaTrader 5 с использован...

Содержание учебного пособия базируется на законодательных и нормативных документах с учетом изменени...

Если мне удалось рассмешить вас первой книгой – это здорово. Если, прочтя ее, вы почувствовали, что ...

НОВАЯ КНИГА от автора супербестселлера «Учебник выживания Спецназа ГРУ», который выдержал уже 14 пер...

В этой книге я, полагаю, собрала самые острые и пикантные подробности об успешности женщины. За мног...

Книга представлена в виде путевых заметок участника 18-й Советской антарктической экспедиции о зимов...