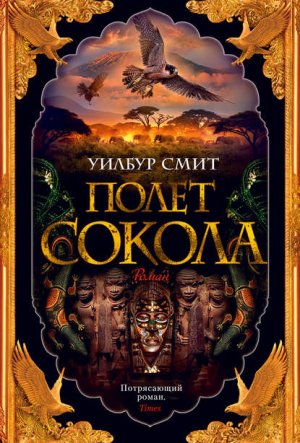

Полет сокола Смит Уилбур

Зуга невольно позавидовал легкости их прыжков. Пот пропитал рубашку и едкими ручьями заливал глаза. Остановиться и передохнуть не было времени: далеко внизу раздался отчаянный болезненный вопль – валун кого-то зацепил.

Преодолев последний крутой поворот, майор вскарабкался на уступ и очутился на плоской, как стол, вершине, поросшей низким кустарником и колючей желтоватой травой, напоминающей иглы ежа.

Отдуваясь, Зуга растянулся на земле. Протирая глаза, залитые потом, он всмотрелся в утесы на противоположной стороне перевала. По прямой до них было три-четыре сотни ярдов – в пределах досягаемости «шарпса». Стрелять с такого расстояния из гладкоствольного слонового ружья было бы бесполезно.

Глядя через прицел, майор понял, почему нападавшие предпочли противоположную сторону ущелья, а не эту, – на плоскую вершину не вело ни одного видимого прохода, а если и имелась тропа, то тайная и легко обороняемая. Снарядов у нападавших было сколько угодно – круглые валуны валялись повсюду, любых размеров: с голову человека или огромные, как слоновьи туши. Зуга видел, как нападающие перекатывают их через край утеса с помощью тяжелых деревянных рычагов.

Майор навел винтовку, с трудом унимая дрожь в руках. Примерно две дюжины туземцев в кожаных набедренных повязках раскачивали валуны – черная кожа блестела от пота на ярком солнце.

Пока Зуга прицеливался, положив ствол «шарпса» на подходящий камень, враги скинули с утеса еще один громадный валун. Камень со скрежетом сдвинулся с места и полетел вниз с тихим шелестом, похожим на взмахи орлиных крыльев. Пролетев две сотни футов, он рухнул на дно ущелья, и скалы снова содрогнулись от страшного удара.

Небольшая группа чернокожих отошла от края утеса, выбирая следующий снаряд. На голове одного из воинов красовалась пышная львиная грива, рыжеватая, с черными кончиками, благодаря чему он казался выше остальных. Он, похоже, был старшим – отдавал приказы, жестикулировал и толкался.

– Ну, погоди, красавчик! – шепнул Зуга, отдышавшись.

Высыхающий пот приятно холодил спину и шею. Майор установил прицел на дальность в триста ярдов и покрепче уперся локтями в землю.

Грохот выстрела прокатился по ущелью, от края скалы на той стороне отлетел камешек.

– Низковато, но прицел правильный, – пробормотал Зуга, откидывая затвор и вставляя новый патрон.

Выстрел напугал нападавших. Чернокожие озадаченно озирались, не понимая, в чем дело. Вождь в львиной шкуре осторожно шагнул к краю утеса и нагнулся, чтобы осмотреть свежий скол. Коснулся его пальцем…

Зуга взвел курок, поймал в прицел мохнатую львиную гриву и нежно, как опытный любовник, нажал на спуск.

Пуля ударила в тело с глухим чавкающим звуком – так домохозяйка выбивает ковер. Человек-лев резко крутанулся на месте, широко раскидывая руки, потом засучил ногами в судорожном танце и рухнул на острый край утеса, повиснув как загарпуненная рыба. Его спутники застыли как вкопанные, даже не пытаясь помочь. В последний раз судорожно дернув ногами, предводитель свалился в пропасть. Он падал долго, раскинутые руки и ноги вращались, как спицы колеса. С каменистой осыпи далеко внизу донесся глухой удар.

Зуга выстрелил, целясь наугад в тесную кучку людей; тяжелая пуля из «шарпса», закаленная в ртути, пронзила сразу двоих. Толпа распалась на отдельные бегущие фигурки, со скалы отчетливо донеслись испуганные вопли. Прежде чем Зуга выстрелил снова, чернокожие исчезли в расщелинах скал, словно стайка мохнатых даманов.

После грохота падающих валунов и треска выстрелов тишина показалась внезапной и пугающей. С перевала послышался резкий голос Яна Черута. Зуга встал и, уцепившись за ветку кривого деревца, перегнулся через край скалы.

– Сержант, уводите людей! – крикнул он изо всех сил. – Я вас прикрою!

– Людей… дей… дей… – передразнило эхо. – Рою… рою… рою…

Джуба, стоя на коленях у костра рядом с Робин, помогала обрабатывать рану носильщика, которого зацепило осколком камня. Плечо бедняги было разодрано до кости.

– Джуба, – сказал майор, – ты мне нужна.

Юная африканка взглянула на Робин, не зная, подчиниться или нет. Зуга вспыхнул от раздражения. С тех пор как он ружейным огнем отразил нападение чернокожих, а Ян Черут собрал остатки каравана и вывел его из смертельной ловушки к месту нынешней стоянки в предгорьях, они с сестрой не обмолвились ни словом.

– Пойдем, – сурово повторил Зуга.

Девушка опустила глаза и покорно пошла за ним.

Зуга возвращался к ущелью осторожно, через каждые полсотни шагов с подозрением всматриваясь в вершины утесов, хотя был уверен, что сбрасывать валуны больше никто не будет. На всякий случай он держался вплотную к стене.

Они с трудом пробирались по рыхлой каменистой осыпи, поросшей густым кустарником, и потратили почти час, чтобы добраться до места, куда упало тело предводителя чернокожих. На поиски трупа тоже ушло немало времени: он застрял в глубокой расщелине между скал. На теле не было никаких повреждений, кроме небольшого пулевого отверстия на левой стороне груди. Глаза были широко раскрыты, меховой головной убор валялся поодаль.

Зуга вопросительно взглянул на Джубу.

– Кто он? Из какого племени?

Девушку, похоже, ничуть не взволновала жестокая смерть воина. За свою короткую жизнь она видела и кое-что пострашнее.

– Машона! – фыркнула она, задрав нос. – Пожиратель грязи.

Этим уничижительным прозвищем матабеле называли все племена, обращенные ими в рабство или поставленные на грань вымирания, а Джуба была не просто матабеле, а происходила из рода Занзи – за пределами крааля самого короля Мзиликази не было никого знатнее ее. К остальным африканским племенам, особенно к этому, она не испытывала ничего, кроме презрения.

– Так всегда сражаются эти бабуины. – Джуба сверкнула темными глазами и кивком хорошенькой головки указала на мертвеца. – Забираются на вершины гор и скидывают камни. – Нашим юношам с каждым годом все труднее обагрять кровью свои копья, а без этого король не разрешает жениться.

Джуба замолчала, и майор иронически улыбнулся. Похоже, девицу огорчало не столько неспортивное поведение машона, сколько ущерб, который они причиняли местному рынку женихов.

Зуга склонился над мертвым воином. На вид он не заслуживал столь презрительного отношения – хорошо сложенный, с крепкими мышцами и приятным умным лицом. Зуга впервые пожалел о том, что пришлось стрелять. Хорошо, что воин упал на спину: выходное пулевое отверстие наверняка выглядит ужасающе. Солдат не должен видеть тела тех, кого убивает в пылу сражения, потому что за убийством всегда следуют раскаяние и угрызения совести – это майор понял еще в Индии. Он постарался подавить лишние чувства – его цель не позлорадствовать над мертвым, а всего лишь понять врага.

Почему на караван напали без предупреждения? Может быть, это пограничные отряды легендарной Мономотапы? Такое объяснение вполне вероятно, хотя враждебные туземцы могли оказаться и обычными бандитами вроде тех, с которыми майору пришлось немало повозиться в Индии.

Зуга мрачно смотрел на труп. Насколько большую опасность представляют для каравана эти люди? Теперь не узнать. Он собрался уходить, но вдруг заметил на шее мертвеца ожерелье и присел рядом на корточки.

Простые бусины, нанизанные на нить, выделанную из кишки, – дешевая безделушка… если не считать подвески, которая соскользнула под мышку, и Зуга не сразу разглядел ее. Он приподнял голову трупа, чтобы стащить ожерелье – кости черепа терлись друг о друга, словно осколки разбитого горшка.

Вещица из слоновой кости, пожелтевшей от времени, была покрыта тонкой паутиной мелких черных трещин. Зуга повернул ее к солнцу и стал разглядывать со всех сторон.

Подвеска была точной копией золотой фигурки, которая лежала в банковском сейфе в Кейптауне, – круглая подставка с треугольным орнаментом, похожим на акульи зубы, и сидящая на ней стилизованная птица с широкой грудью и короткими остроконечными крыльями, сложенными за спиной. Изображение можно было бы принять за голубя, если бы не одна деталь: клюв птицы, мощный и крючковатый, явно принадлежал хищнику.

Фигурка сокола наверняка скрывала какой-то глубокий смысл. Золотое ожерелье, которое добыл Том Харкнесс, принадлежало, должно быть, королю, королеве или верховному жрецу. Здесь подвеска той же формы, на этот раз у вождя помельче, выполненная из менее драгоценного материала – слоновой кости.

«Сокол Мономотапы», – думал Зуга, рассматривая старинную вещицу. Да, фигурке, несомненно, много лет – слоновая кость покрылась налетом и отполирована до блеска.

Зуга поднял глаза на юную африканку, которая с интересом наблюдала за ним.

– Что скажешь? – спросил он.

– Это птица.

– Ты когда-нибудь видела такую?

Джуба покачала головой, и ее маленькие упругие груди слегка вздрогнули.

– Это вещь машона.

Она пожала плечами. Какое дело дочери сыновей Сензангахоны и Чаки до такой ерунды?

Повинуясь внезапному порыву, Зуга надел ожерелье себе на шею. Сокол из слоновой кости опустился в вырез фланелевой рубашки и угнездился среди темных курчавых волос на груди.

– Пошли, больше здесь делать нечего.

Страна, в которую привела экспедицию тайная дорога, была царством слонов. Возможно, они укрылись в этом девственном мире от охотников, наступавших с далекой южной оконечности континента. Серые великаны бродили повсюду, и Зуга с сержантом охотились каждый день, далеко обгоняя караван.

В первый месяц они застрелили сорок восемь слонов, во второй – почти шестьдесят. Зуга тщательно заносил в дневник обстоятельства охоты, вес бивней и точное местонахождение тайника, в котором они спрятаны. Горстка носильщиков была не в силах нести даже малую часть добытой слоновой кости, а сколько еще придется идти, никто не знал. Зуга зарывал сокровища вблизи легко узнаваемых ориентиров: под приметным деревом, у скалы необычной формы, на вершине холма или у слияния рек. Однажды он за ними вернется, а к тому времени слоновая кость высохнет и станет легче.

Пока же майор проводил дни, преследуя добычу. Он преодолевал громадные расстояния, тело его стало крепким и жилистым, как у хорошо тренированного спортсмена, а руки и лицо приобрели глубокий оттенок красного дерева. Окладистая борода и усы выгорели на солнце и отливали золотистым блеском.

Каждый день Зуга узнавал от сержанта все новые охотничьи премудрости и теперь безошибочно находил самый трудный след на каменистой земле. Он научился предвидеть неожиданные повороты, которые делает преследуемая дичь, чтобы зайти с подветренной стороны и учуять охотника, и умел, идя по петляющему следу, срезать путь и сократить утомительную погоню на несколько часов. Отпечатки слоновьих ног раскрыли ему свою тайну – по ним он с легкостью определял пол, размер, возраст слона и величину его бивней.

Если дать слонам перейти на характерную походку враскачку – нечто среднее между рысью и легким галопом, – то стадо может идти так сутками, безостановочно, но если захватить их в разгар полуденной жары, то слонов легко загнать на первых же милях. Обессилев, слонята встанут как вкопанные, а вместе с ними остановятся и слонихи. Животные начнут обмахиваться огромными ушами и засовывать хоботы глубоко в горло, чтобы всосать немного воды из живота и обрызгать голову и шею.

Он научился находить в горе мяса, скрытой под серой шкурой, сердце и мозг, легкие и позвоночник. Научился стрелять в плечо, если слон стоял боком – тогда зверь падал, как от удара молнии. Догоняя же стадо, лучше было разбить слону тазобедренный сустав, а затем не торопясь прикончить, подойдя поближе.

По вечерам он находил слоновьи стада на вершинах холмов, куда они забирались, чтобы освежиться прохладным ветерком, на заре охотился в густых лесах и на открытых полянах, а в полдень – на старых заросших полях исчезнувшего народа.

Земля, которая поначалу казалась девственной, когда-то была густо населена, причем люди обитали там издавна. Поля, где прежде собирали урожай, достались в наследство слоновьему племени. Зуга не раз натыкался на развалины больших поселений, центров некогда процветавшей цивилизации, от которых остались лишь круговые очертания глинобитных хижин, почерневшие камни очагов да обугленные шесты изгородей, за которыми в давние времена содержались обширные стада домашнего скота. Судя по густоте сорняков на древних полях, их не возделывали десятилетиями.

Слоны огромными стадами неторопливо бродили по заброшенным полям и развалинам городов. Зуге вспомнились строки из экзотических восточных стихов, изданных в переводе год назад:

- Пирует лев, и дремлет крокодил

- Там, где Джамшид великий сладко пил,

- И по костям охотника Бахрама

- Гуляет дичь, тревожа сон могил.

На месте древних хижин остался толстый слой пепла от деревянных стен и тростниковых крыш. В одном из бывших поселений Зуга насчитал тысячу таких жилищ, а потом сбился со счета. Как же исчез столь многочисленный народ?

Неподалеку от поселения, в открытом поле, нашелся ответ и на этот вопрос. Высохшие кости, прожаренные солнцем, белели, как маргаритки; многие наполовину погрузились в красную жирную почву или поросли густой колышущейся травой с пушистыми верхушками. Человеческие останки покрывали огромное пространство, словно снопы сжатой пшеницы. Чуть ли не все черепа были разбиты тяжелым ударом дубинки или булавы.

Это было не столько поле битвы, сколько бойня. Если подобная участь постигла и остальные разрушенные города, то погибшие исчислялись десятками или даже сотнями тысяч. Неудивительно, что в здешних местах остались лишь редкие разрозненные группы туземцев, как та горстка воинов, что хотела не пропустить караван через ущелье на слоновьей дороге. Время от времени на вершинах причудливых скалистых холмиков, разбросанных там и тут, возникали дымки лагерных костров. Если это были выжившие потомки исчезнувшего народа, то они, должно быть, до сих пор испытывали ужас перед страшной судьбой, постигшей их предков.

Приближаясь к подобным скальным убежищам с каменными стенами на вершине, отряд Баллантайна не раз поспешно отступал под градом булыжников и катящихся валунов. У подножия укрепленных холмов часто встречались небольшие клочки возделанной земли, где выращивали просо, ропоко и крупный сладкий ямс, а также, что особенно приятно, темно-зеленый местный табак. На плодородной почве ропоко вытягивался в два человеческих роста, а стебли кукурузы гнулись под тяжестью початков с крупными красными зернами. Листья табака на мясистых стеблях вырастали со слоновье ухо. Из них получались толстенные сигары с особенным вкусом. Покуривая, Зуга гадал, как это чужеземное растение оказалось так далеко от мест своего исконного произрастания. Видимо, когда-то отсюда к побережью вел оживленный торговый путь. Это подтверждали и бусины ожерелья, снятого с тела убитого воина, и тамариндовые деревья родом из Индии, попадавшиеся среди руин древних городов.

Медленно продвигаясь по почти не заселенной лесистой стране, изобиловавшей дичью и орошаемой глубокими прозрачными реками, Зуга думал, какие чудеса могла бы сотворить на этой плодородной земле колония британских поселенцев, с их трудолюбием, опытом и навыками земледелия. Возвращаясь в лагерь, он тщательно определял координаты по солнцу и наносил на карту, оставленную Томом Харкнессом, маршрут движения, сопровождая его краткими описаниями. Ценность карты возрастала с каждым днем: на ней появлялись новые реки, уточненные границы «мушиных поясов», свободные от мух коридоры. Данные о ландшафте, почвах и растительности заполнили многие «белые пятна» старого пергамента.

В свободные часы Зуга до темноты трудился над дневником и рукописью будущей книги, а сержант с носильщиками тем временем доставляли в лагерь ежедневный урожай слоновой кости, начинающей попахивать, и закапывали в очередной тайник.

Согласно записям в дневнике, общий вес добытых бивней, превышал двенадцать тысяч фунтов, или около четырех тысяч фунтов стерлингов из расчета шесть шиллингов за фунт. Дело было за малым: доставить груз в Лондон. Завершив вычисления, майор усмехнулся – понадобится всего-навсего дюжина фургонов или пятьсот носильщиков, которым предстоит преодолеть две тысячи миль пути.

На каждой речной переправе Зуга вооружался плоской чугунной сковородой, служившей одновременно для стирки и приготовления еды, и на протяжении нескольких миль вверх и вниз по реке промывал песок: зачерпнув его в сковороду в подходящем месте у берега, он вращал посудину, избавляясь от легких крупиц, сливая воду до тех пор, пока на дне не оставался самый тяжелый и плотный осадок – так называемые «хвосты». Однако, несмотря на все старания, на дне ни разу не сверкнули вожделенные крупинки золота.

Записывая события в дневник, Зуга задавался мыслью, как назвать новую страну. Ничто не указывало на то, что это была империя Мономотапа, да и существовала ли та вообще? Редкие группы убогих, павших духом людей не походили на воинов могучего императора. Кроме того, употребив такое название, пришлось бы признать, что у страны уже есть имя, а между тем с каждым днем путешествия по бескрайней ничейной земле мечта самому окрестить ее казалась все менее несбыточной. Может быть, Замбезия? Новое название стало все чаще встречаться в дневнике и стало привычным.

За всеми этими заботами майор уделял мало внимания движению основного каравана. Вконец раздраженная Робин заявила брату: «Рядом с тобой и улитка покажется скаковой лошадью!» Пока Зуга совершал двухсотмильные круги в погоне за дичью, остальные оставались в лагере, а потом еще четыре-пять дней ждали, пока Ян Черут с носильщиками подтащат к месту стоянки свежую слоновую кость.

– Отец, возможно, лежит при смерти в нескольких днях пути отсюда, нуждаясь всего лишь в ложке лекарства, а ты…

– Если старик протянул здесь восемь лет, едва ли он отдаст концы в ближайшие несколько дней, – легкомысленно отмахивался Зуга, скрывая раздражение.

После боя в ущелье отношения между братом и сестрой накалялись все больше, и в редкие минуты общения Зуга и Робин с трудом сохраняли вежливый тон. Частые и долгие отлучки Баллантайна из основного лагеря объяснялись не только его самоотверженной преданностью охоте и научным изысканиям: вдали от сестры ему было гораздо спокойнее. Восторженное настроение, с которым они стояли на вершине перевала, как двое детей у рождественской елки, навсегда осталось в прошлом.

Под хохот и визг гиен над убитым слоном Зуга одиноко сидел у костра, размышляя о том, каким чудом людям со столь сильными характерами и совершенно разными жизненными целями удалось пробыть вместе так долго без серьезных разногласий. Что же дальше? Удивительное совпадение их намерений не будет длиться бесконечно. Надо было сразу, пользуясь случаем, отослать Робин в Тете, потому что их неминуемая ссора закончится катастрофой для всей экспедиции. Пора поставить вопрос ребром. Сестра должна признать, что экспедицию возглавляет он и последнее слово – за ним. Если Робин согласится, можно будет пойти и на уступки, хотя поиски отца в списке приоритетов экспедиции занимают далеко не первое место. Пожалуй, для всех, включая самого Фуллера Баллантайна, было бы лучше, если бы великий путешественник давно упокоился в могиле, горячо оплакиваемый верными слугами.

При этой мысли Зуга ощутил укол совести. Он знал, что никогда не напишет такого даже в самых тайных дневниках, а тем более не скажет сестре. Тем не менее жестокая мысль не оставляла его. Завернувшись в одеяло, майор устроился между двумя кострами – к рассвету трава покрывалась инеем – и под низкий басовитый храп Яна Черута, которому вторили визгливые фальцеты гиен, наконец уснул.

Холодным утром Зуга выбрался из-под одеяла, полный решимости восстановить свой пошатнувшийся авторитет, и ускоренным маршем двинулся туда, где двенадцать дней назад оставил сестру с караваном. До лагеря было миль сорок или чуть меньше, и майор шел без остановки, не остановившись даже на полуденный привал.

Лагерь основной колонны был разбит под приметным скалистым холмом, каменные шпили которого виднелись за много миль. Зуга назвал его горой Хэмпден в память о замке, который посетил в детстве.

Уже на дальних подступах к лагерю Зуга почувствовал что-то неладное. От подножия холма не поднимался дым, хотя там была оставлена коптиться почти тонна слоновьего мяса и, уходя, охотники видели позади толстый черный столб еще долго после того, как вершины гор скрылись за деревьями.

– Дыма не видно! – воскликнул майор.

Маленький готтентот кивнул.

– Я не хотел говорить первым.

– Неужели Камачо забрался так далеко?

– Кроме португальцев, есть и другие людоеды, – заметил сержант, по-птичьи вопросительно взглянув на него.

Зуга торопливо разделся. Черут молча последовал его примеру, отдавая носильщикам брюки и остальные предметы, затруднявшие бег.

– Идите за нами, и побыстрее! – велел майор, выхватывая у Мэтью запасной кисет с порохом, и пустился со всех ног.

Ян Черут нагнал его, и они побежали плечом к плечу, как не раз бегали раньше, загоняя стадо слонов до изнеможения на дистанции в несколько миль. Неприязнь Зуги к сестре мгновенно улетучилась, сменившись глубокой тревогой. Ужасные видения вставали перед его глазами: разграбленный лагерь, изувеченные тела на окровавленной траве, пробитые португальскими пулями или пронзенные широкими лезвиями ассегаев, которыми победно потрясают черные воины в перьях и юбках.

Он беззвучно повторял заученные с детства молитвы, которые с тех пор почти не вспоминал, и, сам того не замечая, бежал все быстрее, пока готтентот не отстал, что-то протестующе бормоча.

Зуга достиг подножия холма, на милю опередив сержанта. Бросив взгляд на красный шар заходящего солнца, он обогнул скалистый уступ, забрался на невысокую вершину и остановился, тяжело дыша всей грудью и утирая пот, струящийся по лицу. От ужаса его тошнило.

В тенистой лощине, где под деревьями мукуси располагался лагерь, не было никаких признаков жизни. Костры покрылись холодным черным пеплом, а крытые листьями навесы имели явно нежилой вид. Еще не отдышавшись, Зуга спустился по отлогому склону, отчаянно озираясь в поисках трупов. Куда все делись? Угнали работорговцы? Он содрогнулся, представив, что терпит сейчас Робин.

В хижине сестры не осталось никаких следов. Зуга побежал к следующей, потом еще к одной – все были пусты, но в самой последней он нашел скорченное тело, что лежало на песчаном полу примитивного жилища, завернутое с головой в одеяло.

Ожидая обнаружить изуродованный труп сестры, Зуга опустился на колени. Полуослепший от пота, заливающего глаза, он дрожащей рукой осторожно потянул за край одеяла, открывая голову.

Мертвец испуганно взвыл и подскочил на месте, что-то бессвязно бормоча и отбрыкиваясь от одеяла.

– Цербер! – Зуга прозвал так самого ленивого из носильщиков, тощего парня с волчьим аппетитом на мясо и куда меньшим рвением к работе. – Что случилось? Где Номуса?

Цербер, немного придя в себя, вручил майору записку – листок бумаги из дневника Робин, запечатанный сургучом. Текст письма гласил:

Дорогой Зуга!

Считая, что дальнейшее промедление нанесет серьезный ущерб интересам попечителей экспедиции, я приняла решение двигаться дальше со скоростью, которая поможет достичь наших целей до наступления сезона дождей. Оставляю Цербера ждать твоего возвращения. Двигайся дальше так быстро, как тебе угодно.

Твоя любящая сестра Робин.

Записка была датирована десятью днями ранее, и больше Робин не оставила ничего – даже мешочка соли или пачки чая, хотя ни того ни другого Зуга не пробовал много дней.

Ян Черут застал майора на том же месте, сжимающим в оцепенении листок бумаги, однако к приходу носильщиков, которые едва держались на ногах, черная ярость уже вытеснила все остальные чувства. Зуга рвал и метал, стремясь немедленно кинуться вдогонку за караваном, но туземцы в изнеможении рухнули на землю и не желали подниматься, невзирая на проклятия и пинки.

Заставить носильщиков свернуть лагерь и тронуться в путь оказалось нелегким делом. Уговоры доктора встретили лишь изумление и смех – никто не верил, что она говорит серьезно. Даже Джуба не могла поверить, что Номуса, женщина, способна командовать караваном.

Последним и самым действенным аргументом оказалась плеть из шкуры гиппопотама. Маленький желтокожий капрал-готтентот, которого Ян Черут оставил за главного над своими мушкетерами, лихорадочно выкрикивал приказы с верхних ветвей дерева мукуси, куда загнала его Робин. Спустя час экспедиция тронулась в путь, однако легкомысленный смех быстро сменился подавленностью и хмурыми взглядами. От такого расклада люди не ждали ничего хорошего. Где это слыхано, чтобы женщина – молодая, да еще и белая, – вела караван неведомо куда? Уже через полмили туземцы начали жаловаться кто на наколотую ногу, кто на темноту в глазах – обычные недомогания носильщиков, не желающих идти дальше.

Робин подняла их на ноги, лишь выстрелив в воздух из тяжелого морского «кольта». Она чуть не вывихнула запястье, но выстрел оказался весьма действенным лекарством для ног и глаз, и к концу дня они успешно одолели миль десять на юго-запад, что и отметила Робин ночью в дневнике.

Несмотря на решительный вид, который она напускала на себя перед солдатами и носильщиками, Робин была не вполне уверена в себе. Она старалась запомнить, как Зуга прокладывает курс с помощью компаса, и освоила его метод передвижения: заметить какой-нибудь холм или другую приметную деталь местности и двигаться строго к цели, а потом искать другой ориентир. Только так можно было выдержать постоянное направление в этой стране холмов и лесов.

Робин использовала любую возможность, чтобы взглянуть на карту Харкнесса и вполне одобряла выбор маршрута. Брат намеревался пересечь обширную неизведанную страну, которую назвал Замбезией, и выйти на дорогу, которую их дед, Роберт Моффат, проложил от своей миссии в Курумане до Табас-Индунас, где правил Мзиликази, король матабеле.

Однако Зуга собирался срезать путь южнее границ королевства матабеле, минуя Выжженные земли, где, по словам Тома Харкнесса, кровожадные пограничные импи Мзиликази убивают всех чужаков, – родства с Моффатом может оказаться недостаточно.

Главное – выйти на колесную дорогу до Курумана, где начинается исследованный мир и есть источники воды. Дальше, навестив деда, двинуться в Кейптаун – переход длинный и утомительный, но хорошо известный, – и меньше чем через год экспедиция вернется в Лондон. Самая трудная часть маршрута – это путь наугад в поисках дороги Моффата к югу от страны матабеле, в землях, полных неизвестных опасностей.

Разумеется, Робин не собиралась совершать все эти подвиги в одиночку. Через несколько дней Зуга вернется в лагерь у горы Хэмпден и пустится вдогонку. Ссора предстояла серьезная, но Робин не сомневалась, что в конце концов сумеет убедить брата. Найти и спасти отца – задача более важная, чем бессмысленное истребление слонов, чьи бивни, вполне возможно, так навсегда и останутся гнить в земле.

Поступок Робин был всего лишь жестом неповиновения, однако, шагая впереди каравана, она не могла отделаться от неприятного чувства. Позади солдат-готтентот нес грязный потрепанный «Юнион Джек», а следом тянулась вереница угрюмых носильщиков. На вторую ночь они разбили лагерь возле реки, превратившейся в цепочку зеленых бочажков в сахарно-белом песке высохшего русла. Крутой берег зарос золотистыми фикусами, чьи светлые побеги толстыми змеями обвивали стволы деревьев, высасывая из них соки. Растения-паразиты почти поглотили гниющие останки своих жертв, и их гибкие ветви усеивали гроздья крупных ягод, которыми лакомились крупные зеленые голуби. Перелетая с места на место, птицы издавали резкие тревожные крики, совсем не похожие на обычное «хор-р-ошо, хор-р-ошо» других голубей. Наклонив головы, они искоса поглядывали сквозь зеленую листву на людей, разбивающих лагерь.

Носильщики, как обычно, рубили ветки терновника для колючей изгороди и разжигали костры. Вдали, на несколько миль дальше по реке, послышался львиный рев. Спокойный гул голосов затих всего на несколько секунд – к таким звукам все давно успели привыкнуть. С того дня, как экспедиция вышла с перевала на равнину, львы давали о себе знать чуть ли не каждую ночь, и огромные кошачьи следы, иногда величиной с тарелку, часто попадались по утрам вокруг лагеря, но Робин ни разу не видела самого льва. Первоначальный трепет давно сменился безразличием. За колючей изгородью доктор чувствовала себя в полной безопасности и теперь, заслышав далекое глухое рычание, лишь на миг подняла глаза от дневника, занятая описанием дневного перехода и своих успехов в качестве руководителя.

«Мы идем так же быстро, как под началом З.», – написала Робин, решив не упоминать о настроении носильщиков.

Львиный рык смолк. Спокойное бормотание у костров возобновилось, и доктор снова склонилась над дневником.

Через несколько часов солнце опустилось за горизонт, и лагерь начал готовиться ко сну. Мелодичные голоса африканцев стихали. Доктор устроилась на подстилке из свежей травы, рядом со свернувшейся клубочком Джубой, глубоко вздохнула и тотчас же провалилась в глубокий сон.

Разбудили ее шум и суматоха.

Тьма стояла непроглядная, холодный воздух обжигал, и Робин никак не могла прийти в себя. Вокруг раздавались тревожные крики, топот и стук поленьев, брошенных в костер. Прогрохотал ружейный выстрел.

– Номуса! Номуса! – взвизгнула рядом Джуба.

Доктор с трудом приподнялась, не понимая еще, во сне это происходит или наяву.

– Что такое?

– Дьявол! – вопила Джуба. – Злые духи пришли убить нас всех!

Робин откинула одеяло и босиком, в одной ночной рубашке выбежала из хижины.

В этот миг дрова в лагерном костре ярко вспыхнули, высветив мелькающие желтые и черные тела, белки выпученных глаз и разинутые в крике рты.

Маленький капрал, совершенно голый, возбужденно пританцовывал у костра, размахивая длинным «энфилдом». Робин подбежала к нему, а он, не целясь, выстрелил в темноту.

Робин схватила его за руку, мешая перезаряжать ружье.

– Что случилось? – крикнула она прямо ему в ухо.

– Leeuw! – Лев! – Глаза готтентота сверкали от ужаса, в уголках рта выступили пузырьки слюны.

– Где он?

– Он унес Сакки! Вытащил прямо из-под одеяла.

– Тише! – крикнула Робин. – Замолчите все!

Все лица повернулись к ней.

– Тише! – повторила она, и испуганные голоса стихли.

– Сакки! – позвала Робин в наступившей тишине, и со стороны реки послышался слабый ответ:

– Die leeuw het my! (Меня унес лев!) Die duiwel gaan my dood maak. (Дьявол хочет меня убить!) А-а-а!!! – Издав пронзительный вопль, Сакки умолк.

Со стороны речного обрыва явственно донеслись хруст костей и приглушенное низкое урчание – так рычит собака, вцепившись зубами в кусок мяса. У доктора от ужаса мурашки поползли по спине – в нескольких шагах от нее человека пожирали заживо.

– Ну vreet my bene! – звенел в темноте голос, полный смертной муки. – Он ест мои ноги.

Раздался ужасный треск, словно что-то рвалось. У Робин комок подступил к горлу. Не раздумывая, она выхватила из костра горящую ветку и крикнула:

– За мной! Мы его спасем!

Лишь добежав до обрыва, доктор осознала, что она одна и без оружия.

Она оглянулась. Ни один из мужчин, стоявших у костра, не пошел за ней. Они стояли, сбившись в кучу, сжимая ружья, топоры и ассегаи, но не трогались с места.

– С ним все кончено. – Голос капрала дрогнул. – Слишком поздно.

Робин швырнула горящую ветку вниз, и в свете угасающего пламени пронеслась огромная страшная тень.

Доктор подбежала к костру и выхватила ружье у одного из готтентотов. Взводя курок, она кинулась к берегу и вгляделась в сухое русло. Кто-то подошел сзади с новым импровизированным факелом.

– Джуба, уйди! – велела Робин.

На Джубе не было ничего, кроме нитки бус вокруг бедер – гладкое черное тело отсвечивало бликами костра. В ответ на приказ вернуться она лишь отчаянно замотала головой. От ужаса она не могла говорить, по круглым щекам катились слезы.

Внизу, на белом песке речного русла, ясно вырисовывалась все та же зловещая тень. Вопли умирающего слились с отвратительным булькающим рыком.

Робин подняла ружье, но медлила, боясь попасть в человека. Огонь вспугнул льва, и хищник поднялся – огромный и черный. В лапах у него болталось жалко корчащееся тело. Застыв на мгновение, зверь метнулся в сторону, подальше от света.

Робин перевела дыхание, тяжелое ружье в руках дрогнуло, но она решительно вскинула подбородок и, придерживая подол длинной ночной рубашки, спустилась по тропе к сухому песчаному руслу. Джуба семенила по пятам, как преданный щенок, тесно прижимаясь сзади и едва не сбивая с ног. Поднятая над головой горящая ветка дрожала у нее в руке, языки пламени развевались, как знамя и испускали густой дым.

– Ты молодец! – подбодрила Робин. – Храбрая девочка!

Спотыкаясь и утопая по щиколотку, они побрели по глубокому белому песку.

Впереди, еле различимая во тьме, двигалась грозная черная тень, оглашая ночь низким глухим ревом.

– Пусти его! – крикнула Робин прерывающимся голосом. – Брось! Брось сейчас же!

В детстве она так же кричала на своего терьера, когда тот не хотел отдавать резиновый мячик.

Из темноты послышался слабый голос Сакки:

– Помогите… ради Бога, помогите! – Но лев упорно тащил его прочь, оставляя на песке мокрый черный след.

Робин устала и задыхалась, от тяжести ружья ныли руки, воздух обжигал горло, страх железным обручем сдавил грудь. Что-то подсказывало, что зверь будет отступать недолго и в конце концов потеряет терпение.

Инстинкт не обманул. Внезапно лев выступил из темноты в полный рост, размером с шетландского пони. Хищник стоял над искалеченным телом, как кот над мышью, – черная копна гривы вздыбилась и сделала его вдвое больше; глаза горели в свете пламени свирепым золотым огнем.

Лев разинул пасть – громовой рев тяжелой волной ударил по ушам, вызвав физическую боль. Оглушенная невыносимым рыком, Робин отшатнулась вместе с уцепившейся за нее Джубой. Девушка в панике завопила, обмочилась от страха и выронила горящую ветку.

Лев шагнул вперед.

В глазах у Робин потемнело. Она подняла ружье, скорее инстинктивно, чем намеренно, и когда ствол оказался на уровне груди, изо всех сил нажала на спусковой крючок. Темноту разорвала вспышка пламени, на миг осветив льва. Зверь стоял так близко, что длинный ружейный ствол, казалось, уткнулся в огромную косматую морду. Разинутая кровавая пасть с длинными страшными клыками все еще издавала низкие раскатистые звуки, глаза сверкали желтым пламенем. Робин поняла, что кричит, но крик тонул в громовом рыке разъяренного зверя.

Приклад ударил в живот с такой силой, что у Робин перехватило дыхание. Она шагнула назад, но споткнулась о Джубу, которая отчаянно визжала, цепляясь за ее ноги. Робин опрокинулась навзничь – в тот самый миг, когда лев прыгнул.

Если бы не падение, то стремительный удар четырехсот фунтов мяса и костей переломал бы ей ребра и шею. Она потеряла сознание, а очнувшись, ощутила сильную кошачью вонь и огромную тяжесть, которая вдавливала тело в песок. Робин не могла шевельнуться, тяжесть душила ее, по лицу и шее текли струйки обжигающе-горячей крови.

– Номуса!

Голос Джубы послышался где-то совсем рядом, но других звуков не было. Осталась лишь невыносимая тяжесть и отвратительная вонь.

Внезапно ощутив приток сил, Робин принялась отчаянно барахтаться, работая руками и ногами, и наконец выбралась из-под громадного тела. Джуба тотчас же прильнула к ней, обвив руками шею.

Робин успокаивала девушку, как ребенка, гладя по голове и целуя в мокрые разгоряченные щеки.

– Все кончилось. Ну же, все кончилось, – бормотала она, морщась от липкой львиной крови, пропитавшей волосы.

Мужчины, ведомые капралом, боязливо заглядывали вниз с высокого берега, поднимая над головами факелы из горящей травы. В тусклом колеблющемся свете они увидели льва, распластанного у ног Робин. Ружейная пуля ударила его прямо в нос, прошла через мозг и засела в основании шеи. Гигантский зверь умер в полете, не успев свалиться на женщину.

– Лев убит! – дрогнувшим голосом произнесла Робин, и мужчины осторожно спустились на дно высохшей реки, боязливо прижимаясь друг к другу.

– Выстрел настоящего охотника! – восторженно провозгласил капрал. – Дюймом выше, и пуля отскочила бы от черепа, дюймом ниже – не задела бы мозг.

– Сакки, – голос Робин все еще дрожал, – где Сакки?

Несчастный был еще жив, и его на одеяле отнесли в лагерь. Ужасные раны не оставляли готтентоту ни малейшего шанса выжить – рука от запястья до локтя изжевана, кости превратились в кашу; нога оторвана и, по всей видимости, проглочена целиком; таз и позвоночник прокушены насквозь; в разорванной груди шевелился в такт дыханию пупырчато-розовый край легкого.

Робин хорошо понимала, что любые попытки зашить эти чудовищные разрывы или отпилить раздробленные кости лишь усугубят мучения раненого. Она уложила умирающего у костра, осторожно промокнула ватой зияющие раны и прикрыла тело теплыми накидками из звериных шкур. Успокоив Сакки сверхмощной дозой опия, Робин присела рядом и взяла его за руку.

«Врач должен знать, когда надо оставить пациента в покое и помочь больному умереть достойно», – учил профессор в больнице Сент-Мэтью. Перед самым рассветом Сакки приоткрыл глаза – зрачки у него были расширены от опийной настойки, – улыбнулся и умер.

Собратья-готтентоты отнесли тело в небольшую пещеру на склоне холма и завалили вход камнями потяжелее, чтобы их не откатили гиены.

Спустившись с холма, солдаты провели короткую траурную церемонию, состоявшую в основном из громких трагических воплей и ружейной пальбы в воздух, чтобы душа Сакки побыстрее отправлялась в последнее странствие. Воины с аппетитом позавтракали копченым слоновьим мясом, и капрал подошел к Робин с совершенно сухими глазами и широкой улыбкой на лице.

– Мы готовы выступать, Номуса! – объявил он, задрал колено чуть ли не до подбородка, топнул ногой и подчеркнутым движением отдал честь.

Такого уважения до сих пор удостаивался только начальник экспедиции, майор британской армии Зуга Баллантайн.

В тот день носильщики снова пели в пути, впервые с тех пор, как они оставили лагерь у горы Хэмпден:

- Она твоя мать и твой отец,

- Она перевяжет твои раны,

- Она охраняет твой сон.

- Мы дети твои, мы славим тебя, Номуса.

- Номуса, дочь милосердия!

Когда караван вел Зуга, Робин бесило не только промедление, но и полный провал попыток вступить в контакт с жителями разбросанных тут и там укрепленных деревень. Она считала, что отыскать в этой неизведанной глуши след Фуллера Баллантайна можно лишь через тех, кто видел его, говорил с ним или вел торговлю.

Робин не верила, что отец прокладывал себе путь огнем и мечом и держался так надменно, как Зуга. Ей вспоминалась крошечная падающая фигурка чернокожего в львиной шкуре, которого столь безжалостно застрелил брат, и Робин представила, как мирно, без стрельбы и бойни, прошли бы по слоновьей дороге она или отец: тактическое отступление, небольшие подарки, осторожные переговоры – и путь открыт.

«Это настоящее убийство! – в сотый раз повторяла она про себя. – За которым последовал откровенный грабеж».

В деревнях, мимо которых проходил караван, Зуга без зазрения совести пользовался плодами труда туземцев – отбирал табак, просо и ямс, не оставляя в уплату даже горсточки соли или полоски вяленого слоновьего мяса.

– Зуга, давай попробуем наладить отношения с туземцами, – уговаривала его сестра.

– Это дикий и опасный народ, – нахмурился он.

– Они не ждут от тебя ничего, кроме убийств и грабежа, и, Бог свидетель, ты не обманул их ожиданий!

Спор повторялся изо дня в день, и никто не хотел уступать. Теперь Робин по крайней мере развязала себе руки и могла попытаться вступить в контакт с машона, как презрительно называла их Джуба, не опасаясь, что нетерпеливый и высокомерный брат сорвет переговоры.

На четвертый день караван приблизился к необычному природному образованию. С севера на юг, от горизонта до горизонта, насколько хватало глаз, тянулось что-то вроде высокой стены. Впереди в скале открывался единственный проход. Растительность становилась гуще и темнее, и было ясно, что сквозь разлом протекает река. Робин немного изменила маршрут и направила колонну в ту сторону.

За несколько миль до прохода Робин с радостью заметила следы человеческого жилья – первые с тех пор, как путешественники оставили позади гору Хэмпден.

На высоких утесах над речным руслом виднелись укрепленные стены. По берегам реки простирались возделанные поля, защищенные колючими изгородями. Посреди сочных темно-зеленых всходов проса стояли на сваях небольшие сторожевые хижины, крытые листьями.

– Сегодня набьем животы, – подмигнул капрал. – Просо созрело.

– Мы остановимся здесь! – отрезала Робин.

– Но там же…

– Здесь! – повторила она.

Никто не понимал, почему Номуса не захотела приближаться к заманчивому угощению, мало того, запретила кому бы то ни было покидать пределы лагеря, за исключением водоносов и сборщиков хвороста, однако недовольство сменилось неподдельной тревогой, когда она ушла сама, безоружная, взяв с собой одну лишь Джубу.

– Эти люди – дикари, – пытался остановить ее капрал. – Они вас убьют, и тогда майор Зуга убьет меня!

Зайдя на ближайшее поле, Робин с Джубой осторожно приблизились к сторожевой хижине. К приподнятой над землей платформе вела шаткая лестница, рядом тлели подернутые пеплом угли костра. Робин опустилась на колени и раздула огонь, подбросила в него сухих веток и послала Джубу за пригоршней свежих листьев.

Поднявшийся вскоре столб дыма привлек внимание наблюдателей на утесе. Их застывшие силуэты отчетливо вырисовывались на фоне неба. Жутковато было ощущать на себе взгляды стольких глаз, но Робин полагалась не только на милосердие туземцев и молитвы, которые усердно возносила. Зная, что береженого Бог бережет, она засунула за пояс брюк большой «кольт» Зуги и прикрыла его полой фланелевой рубашки.

Рядом с дымящимся сигнальным костром Робин оставила фунт соли в калебасе – сосуде из высушенной тыквы – и связку копченого слоновьего мяса, последнюю из ее запасов.

На следующий день рано утром Робин и Джуба снова пришли на поле. Мясо и соль кто-то забрал, а поверх их вчерашних следов виднелось множество отпечатков босых ног.

– Капрал, – сказала Робин готтентоту, вернувшись, – мы идем на охоту, добыть мяса.

Капрал расплылся в блаженной улыбке: накануне вечером они доели последние куски копченого мяса, уже порядком зачервивевшего. Рука вояки с растопыренными пальцами взлетела к козырьку фуражки в четком салюте, нога выбила из земли облако пыли, и готтентот удалился, на ходу выкрикивая приказы.

Зуга давным-давно объявил, что «шарпс» – слишком слабое оружие для слонов, и с тех пор оставлял его в лагере, предпочитая современной винтовке, заряжавшейся с казенной части, крупнокалиберные гладкоствольные ружья. Робин взяла «шарпс» и не без трепета осмотрела его. Ей доводилось стрелять из такого по мишени и теперь, уединившись в травяной хижине, она стала вспоминать, как заряжать ружье и взводить курок. Вряд ли она сумеет хладнокровно выстрелить в живое существо, однако десятки голодных ртов, которые теперь были на ее попечении, превращали такой поступок в горькую необходимость. Впрочем, капрал, который своими глазами видел, как она сразила нападающего льва, не разделял подобных сомнений доктора.

Не прошло и часа, как в густых тростниковых зарослях на берегу реки им попалось стадо буйволов. Робин в свое время внимательно слушала охотничьи рассказы брата и знала, что подходить надо с подветренной стороны, к тому же в зарослях видимость ограничивалась несколькими футами, а две сотни коров с мычащими телятами заглушали все прочие звуки. В результате охотникам удалось подойти незамеченными совсем близко – с такого расстояния не промахнулся бы даже начинающий стрелок.

Готтентоты беспрерывно палили из ружей, и Робин, нахмурившись, стреляла в проносившихся мимо громадных зверей, вспугнутых выстрелами.