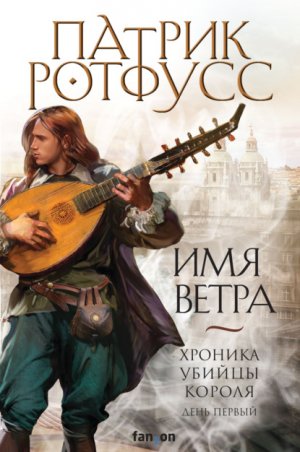

Хроника Убийцы Короля. День первый. Имя ветра Ротфусс Патрик

Баст открыл рот, потом закрыл и, нахмурившись, уставился в стол.

Квоут оглянулся через плечо и мягко улыбнулся:

— Я не говорю, что это разумно, Баст. Эмоции по своей природе — не очень-то разумные штуки. Я давно уже так не считаю, но тогда было именно так… я помню… — Он снова отвернулся к огню. — Бенова тренировка дала мне память столь ясную и острую, что ею и впрямь порезаться можно, если неосторожно пользоваться.

Квоут вытащил из камина камень для согревания и бросил в кружку. Камень утонул с резким шипением, а комнату наполнил аромат увядшего клевера и муската.

Квоут вернулся к столу, помешивая сидр длинной ложкой.

— Я ведь тогда был не совсем в своем уме. Большая часть моего разума пребывала в шоке — спала, если угодно. Мне требовалось что-то — или кто-то, — чтобы пробудиться.

Он кивнул Хронисту, который тряс уставшей рукой, чтобы расслабить ее. Тот снова откупорил чернильницу.

Квоут откинулся на стуле.

— Мне нужно было напомнить о том, что я забыл. Мне нужна была причина, чтобы жить. Прошли годы, прежде чем я встретил человека, которому удалось это сделать. — Он улыбнулся Хронисту: — Прежде чем я встретил Скарпи.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

ЛАНРЕ ОБЕРНУЛСЯ

К тому времени я прожил в Тарбеане почти три года. Три дня рождения проскользнули незамеченными, и мне только-только исполнилось пятнадцать. Я научился выживать на Берегу. Стал опытным попрошайкой и вором, замки и карманы открывались по первому моему прикосновению. Теперь я знал, какие ломбарды берут товар «от дяди» без вопросов.

Я по-прежнему ходил в обносках, часто бывал голоден, но опасность смерти от голода для меня миновала. Понемногу накапливались деньги «на дождь». Даже после суровой зимы, вынуждавшей меня платить за теплое место для ночевки, казна моя составляла больше двадцати железных пенни. Для меня это было все равно что груда сокровищ для дракона.

Я вполне освоился в городе, но жил только во имя радости добавить еще денег в копилку. Ничто не вело меня, ничто не ждало впереди. Мои дни проходили в выглядывании того, что можно украсть, и придумывании себе развлечений.

Но однажды все изменилось. В подвале Траписа я услышал восторженную болтовню одной девочки о сказителе, который все время сидит в Доках, в баре под названием «Приспущенный флаг». По ее словам, каждый день после шестого колокола он рассказывает историю. Он знает все — какую ни попроси. А кроме того, сказала она, старикан предлагает пари: если он не знает истории, которую ты просишь, то дает тебе целый талант.

Весь оставшийся день я был под впечатлением от ее рассказа. Хоть я и сомневался, что это правда, но не мог перестать фантазировать, что бы сделал, будь у меня целый талант. Я бы мог купить башмаки и, пожалуй, нож, мог дать денег Трапису — и при этом все равно удвоить мой «дождливый» запас.

Даже если девчонка соврала насчет пари, все равно мне было интересно. Найти развлечение на улице случалось редко. Иногда нищенская труппа разыгрывала пантомиму на углу или удавалось послушать скрипача в пабе. Но настоящие развлечения стоили денег, а мои трудно заработанные пенни были слишком драгоценны, чтобы транжирить их по пустякам.

Но тут крылась еще одна проблема: в Доках было небезопасно.

Сейчас поясню. Больше года назад я увидел на улице Пику — впервые с того дня, когда он с дружками загнал меня в переулок и разбил отцовскую лютню.

Я осторожно следовал за ним, сохраняя дистанцию и скрываясь в тени. Наконец он пришел домой, в маленький тупичок в Доках, где было его тайное убежище: гнездо из разбитых ящиков, сколоченных вместе, чтобы укрываться от непогоды.

Всю ночь до утра я просидел на крыше, словно на насесте, ожидая, пока он уйдет. Тогда я спустился в его гнездышко из ящиков и огляделся. Здесь было уютно, по углам пряталось множество вещиц — накоплений нескольких лет. Я нашел бутылку пива и выпил ее, потом полголовки сыра — и съел, а рубашку, чуть менее поношенную, чем моя, забрал себе.

Дальнейшее исследование принесло кучу всякой всячины: свечу, моток бечевки, несколько разнокалиберных шариков. Больше всего меня поразили обрывки парусины с угольными набросками женского лица. Мне пришлось рыться почти десять минут в куче разной ерунды, чтобы найти то, что я на самом деле искал: маленькую деревянную шкатулку, всю потертую и поцарапанную. В ней обнаружился букетик увядших фиалок, перевязанный белой ленточкой, игрушечная лошадка, почти лишившаяся нитяной гривы, и локон светлых волос.

Несколько минут у меня отняла возня с кремнем и сталью, чтобы зажечь огонь. Фиалки послужили хорошей растопкой, и скоро густые клубы дыма поднялись высоко в воздух. Я стоял рядом и смотрел, как сгорает все, что любит Пика.

Но я слишком задержался там, наслаждаясь местью. Пика с дружком, привлеченные дымом, прибежали в тупик, и я оказался в ловушке. Кипя от ярости, Пика бросился на меня. Он был выше на пятнадцать сантиметров, а весил больше килограмм на двадцать. Что еще хуже, у него был грубый самодельный нож из осколка бутылки, обмотанного с одного конца бечевкой.

Пика успел ткнуть меня один раз: в икру, под колено, — а потом я сумел направить его руку в мостовую, и нож разбился. Но он все равно поставил мне фингал и сломал несколько ребер, прежде чем мне удалось пнуть его точно между ног и высвободиться. Я бросился наутек, а он ковылял за мной, вопя, что убьет за то, что я сделал.

В этом я не сомневался. Когда нога зажила, я взял все накопленные деньги и купил три литра дрега — отвратительного дешевого пойла, обжигающего рот до пузырей. А потом прихромал в Доки и подождал, пока Пика с дружками заметят меня.

Ждать пришлось недолго. Я позволил ему с двумя приятелями преследовать меня около километра, за Швейский переулок и в Сальники, но держался главных улиц, зная, что они не осмелятся напасть днем в людном месте.

Когда я свернул в боковую улочку, они прибавили ходу, чтобы сократить расстояние, думая, что я пытаюсь оторваться от них. Однако за углом никого не оказалось.

Пика догадался поглядеть вверх как раз в ту минуту, когда я вылил на него бутылку дрега с края низко висящей крыши. Зелье расплескалось по лицу и груди Пики, ослепив его. Он заорал и упал на колени, царапая глаза. Тогда я чиркнул украденной фосфорной спичкой и бросил ее вниз, на Пику, глядя, как она потрескивает и разгорается в полете.

Движимый наивной ребяческой ненавистью, я надеялся, что Пика вспыхнет пламенным столбом. Так красиво не вышло, но он все же начал гореть, орать и дергаться, а дружки стали хлопать по нему, стараясь потушить. Я тем временем сбежал.

Это случилось больше года назад, и с тех пор я Пику не видел. Он не пытался найти меня, а я держался подальше от Доков, иногда обходя их за километр. В войне наступило затишье, однако я не сомневался, что Пика и его дружки помнят меня и захотят сквитаться, если увидят.

Обдумав все это, я решил, что идти в Доки слишком опасно. Даже обещание бесплатных историй и шанс получить серебряный талант не стоили риска снова взбаламутить Пику. Да и какую историю я мог бы попросить?

Вопрос вертелся в моей голове следующие несколько дней: какую историю попросить? Я наткнулся на рабочего из Доков и отлетел в сторону, прежде чем успел запустить руку в его карман — какую историю? Просил милостыню на углу напротив тейлинской церкви — какую? Я украл три буханки хлеба и отнес две Трапису в подарок — что попросить?

И когда я лежал на крышах, в своем убежище, уплывая в сон, ответ пришел ко мне: Ланре. Конечно! Я могу попросить его рассказать истинную историю Ланре. Историю, которую отец…

Сердце екнуло в груди — я вдруг вспомнил то, что избегал вспоминать годами: мой отец в фургоне, лениво бренчащий на лютне, и поющая мать рядом с ним. Я судорожно оттолкнул эти воспоминания — так отдергивают руку от огня.

Но тут с удивлением обнаружил, что их сопровождает лишь слабая ноющая боль, а совсем не та, нутряная и жестокая, какую я ожидал. Во мне вдруг поднялось волнение при мысли, что я смогу услышать историю, которую искал мой отец. Историю, которую он сам, наверное, мог рассказать.

Я, конечно, понимал, что бежать сломя голову в Доки ради какой-то истории будет чистейшим безумием. Суровая практичность, которой научил меня за эти годы Тарбеан, настаивала, чтобы я оставался в знакомом, безопасном уголке мира…

Первый человек, которого я увидел, войдя в «Приспущенный флаг», был Скарпи. Он сидел на высоком табурете у стойки — тощий обветренный старик с густой седой шевелюрой, бородой и шерстью на руках, с глазами как алмазы и телом как обточенный водой древесный корень. Белизна волос выделялась на темном загаре, будто брызги морской пены.

У его ног сидела стайка детей числом около двадцати — некоторые моего возраста, но большая часть помладше. Странно было видеть рядом таких разных детей: от грязных босоногих уличных мальчишек вроде меня до хорошо одетых и чисто вымытых ребятишек, вероятно, имеющих и родителей, и дом.

Никто из них не показался мне знакомым, но я не знал, могли ли здесь быть дружки Пики. Поэтому нашел себе местечко у двери и сел на корточки, прислонившись спиной к стене.

Скарпи кашлянул пару раз — так, что мне тут же захотелось пить. Затем с ритуальной многозначительностью скорбно заглянул в свою глиняную кружку и аккуратно поставил ее вверх дном.

Дети бросились вперед, кладя на стойку монеты. Я быстро подсчитал: два железных полпенни, девять шимов и драб. Итого чуть больше трех железных пенни в деньгах Содружества. Может, он уже больше не предлагает пари на серебряный талант. Скорее всего, слух был ложным.

Старик едва заметно кивнул бармену:

— Феллоуское красное. — Голос у него оказался глубокий и гулкий, почти завораживающий.

Лысый человек за стойкой сгреб монеты и проворно налил в широкую глиняную кружку вина.

— Ну, про что вы сегодня хотите послушать? — пророкотал Скарпи, его низкий голос перекатывался, как отдаленный гром.

Секунду царило молчание, снова поразившее меня своей почти благоговейной ритуальностью. Затем тишина взорвалась — все дети загомонили разом:

— Я хочу историю про фейри!

— …Орена и битву у Мната…

— Да, про Орена Велсайтера! Ту, где с бароном…

— Лартам…

— Мир Тариниэль!

— Иллиен и Медведь!

— Ланре, — сказал я, почти неожиданно для себя.

Комната снова умолкла, когда Скарпи сделал глоток. Пристальность, с которой дети наблюдали за ним, была странно знакомой, но я никак не мог понять откуда.

Скарпи неторопливо выпрямился посреди наступившей тишины.

— Неужели я, — его голос тек медленно, как темный мед, — слышу, как кто-то говорит: «Ланре»? — Он взглянул прямо на меня ясными и острыми голубыми глазами.

Я кивнул, не зная, чего ожидать.

— Я хочу послушать про сухие земли за Штормвалом, — пожаловалась одна из младших девочек. — О песчаных змеях, которые выскакивают из земли, как акулы. И о сухих людях, которые прячутся под дюнами и пьют твою кровь вместо воды. И… — Она умолкла под шиканье со всех сторон.

Скарпи сделал еще один глоток, и снова мгновенно упала тишина. Наблюдая за детьми, смотрящими на Скарпи, я понял, что мне это напоминает: человека, взволнованно глядящего на песочные часы. Я догадался, что когда вино у старика выйдет, история закончится тоже.

Скарпи сделал еще один глоток, на этот раз только пригубив вино, затем поставил кружку на стойку и повернулся на своем табурете, чтобы видеть всех нас.

— Кто хочет услышать историю о человеке, который потерял глаз и получил лучшее зрение?

Что-то в тоне его голоса или в реакции детей подсказало мне, что вопрос был чисто риторическим.

— Итак, Ланре и Война творения. Старая-престарая история. — Он оглядел детей. — Сядьте и внимайте, ибо я буду говорить о сияющем городе, что от нас отделили многие годы и многие километры…

Где-то когда-то, во многих годах и многих километрах от нас, стоял Мир Тариниэль, Сияющий город. Он сверкал посреди высочайших гор мира, как драгоценный камень в короне короля.

Представьте себе город, большой, как Тарбеан, где на каждом углу каждой улицы сверкает чудесный фонтан, или растет зеленое дерево, или стоит статуя, столь прекрасная, что один взгляд на нее заставляет плакать самого гордого человека. Дома в том городе были высокие и изящные, вырезанные в самой горе из сияющего белого камня, который удерживал солнечный свет еще долго после того, как опускался вечер.

Правил в Мир Тариниэле Селитос. Просто поглядев на вещь, он мог увидеть ее скрытое имя и постичь ее суть. В те дни многие люди умели подобное, но Селитос был самым могущественным именователем из всех, живших в тот век.

Селитоса горячо любили люди, которых он защищал. Его суд был строгим, но справедливым, и никто не мог поколебать его ложью, умолчанием или лукавством. Такова была сила его взгляда, что он мог читать в сердцах людей, как в книге с крупными буквами.

Еще в те дни по всей огромной империи шла ужасная война. Она звалась Войной творения, а империя называлась Эрген. И хотя мир еще никогда не видел империи столь огромной и войны столь жестокой, обе они остались лишь в памяти людской. Даже исторические книги, называвшие их сомнительными слухами, давным-давно рассыпались в пыль.

Война продолжалась так долго, что люди едва могли припомнить время, когда небо не застилал дым горящих селений. Когда-то по всей империи были рассыпаны сотни гордых городов, теперь же от них остались руины, усеянные мертвыми телами. Голод и болезни царили повсюду, а кое-где доходило до такого отчаяния, что матери не могли уже собраться с надеждой и дать детям имена. Но восемь городов еще стояли. Это были Белен, Антус, Ваэрет, Тинуза, Эмлен и города-близнецы Мурелла и Мурилла. Последним был Мир Тариниэль, величайший из всех и единственный не задетый долгими веками войны, ибо его защищали горы и доблесть воинов. Но истинной причиной мира в Мир Тариниэле был Селитос. Прозорливым взглядом он бдительно следил за горными тропами, ведущими в любимый город. Его покои располагались в самых высоких башнях города, и он мог оттуда увидеть любую атаку, любую скрытую угрозу.

Остальные семь городов, не обладающие возможностями Селитоса, искали защиту в другом. Они полагались на толстые стены, на камень и сталь, надеялись на силу оружия и доблесть, на храбрость и кровь. И потому возлагали свои надежды на Ланре.

Ланре сражался с тех пор, как мог поднять меч, и к тому времени, когда голос его начал ломаться, стоил десятка опытных воинов. Он женился на деве по имени Лира, и его любовь к ней стала страстью более могучей и властной, чем ярость и гнев.

Лира была прекрасна и мудра и обладала такой же силой и властью, как и он. Ибо Ланре принадлежала крепость рук и верность людей, а Лира знала имена вещей и силой голоса могла убить человека или усмирить бурю.

Шли годы, Ланре с Лирой сражались плечом к плечу. Они защищали Белен от внезапных атак, спасая город от врага, который иначе давно захватил бы его. Они собирали армии и убеждали города в необходимости союза. Долгие годы они отбрасывали врагов империи все дальше и дальше. Люди, отупевшие от отчаяния, начинали чувствовать, как в груди вновь разгорается надежда. Люди уповали на мир, и мерцающие фонарики надежды в их душе были связаны с именем Ланре.

Затем настал Блак-при-Дроссен-Тор. «Блак» на языке тех времен означало «битва», и при Дроссен Тор случилась величайшая и жесточайшая битва в той великой и жестокой войне. Противники сражались без передышки — три дня при свете солнца и три ночи при свете луны. Ни одна сторона не могла одолеть другую, но никто не желал отступать.

О самой битве я скажу лишь одно: при Дроссен Тор погибло больше людей, чем живет во всем мире сегодня.

Ланре всегда оказывался в самой гуще сражения, там, где в нем больше всего нуждались. Его меч не покидал руки, не отдыхал в ножнах. В самом конце битвы посреди целого поля трупов, залитых кровью, Ланре встретился один на один с ужасным врагом. Это было огромное чудовище с чешуей из черного железа, чье смрадное дыхание душило людей. Ланре сразился с чудовищем и убил его. Ланре одержал победу, но купил ее ценою жизни.

Когда битва окончилась и врагов заключили за каменные ворота, подле убитого чудовища нашли тело Ланре, холодное и безжизненное. Известие о смерти Ланре разлетелось быстро и накрыло поле боя облаком отчаяния. Люди выиграли битву, переломив ход войны, но каждый почувствовал холод в груди. Маленький огонек надежды, который лелеяли все они, начал мерцать и гаснуть. Их надежды возлагались на Ланре, а Ланре был мертв.

И тогда посреди молчания над телом Ланре встала Лира и произнесла его имя. Ее голос гремел приказом. Ее голос был сталью и камнем. Ее голос повелевал жить. Но Ланре лежал недвижен и мертв.

И тогда среди страха Лира встала на колени и выдохнула имя Ланре. Ее голос звенел зовом. Ее голос был любовью и тоской. Ее голос звал жить. Но Ланре лежал холоден и мертв.

И тогда среди отчаяния Лира пала на тело Ланре и прорыдала его имя. Ее голос шелестел мольбой. Ее голос был пустотой и эхом. Ее голос умолял жить. Но Ланре лежал бездыханен и мертв.

Ланре был мертв. Лира сдавленно зарыдала и коснулась его лица дрожащими руками. Все кругом отвернулись, ибо смотреть на залитое кровью поле было не так ужасно, как на горе Лиры.

И тут Ланре услышал ее зов. Он обернулся на звук ее голоса и пришел. Из-за дверей смерти вернулся к ней Ланре. И произнес имя Лиры и обнял ее, утешая. Он открыл глаза и вытер слезы ее дрожащими руками. А потом сделал долгий живительный вдох.

Уцелевшие в битве увидели, что Ланре поднялся, и поразились. Мерцающая надежда на мир, которую все столь долго лелеяли, вновь разгорелась ярким пламенем.

— Ланре и Лира! — вскричали они, и их голоса гремели подобно грому. — Любовь нашего лорда сильнее смерти! Голос нашей леди вернул его! Они одолели смерть! Они вместе, теперь мы победим!

Война продолжалась, но при виде Ланре и Лиры, сражающихся бок о бок, будущее казалось не таким мрачным. Скоро все знали историю о том, как Ланре умер и как любовь Лиры вернула его обратно. Впервые в истории люди могли открыто говорить о мире и на них не смотрели как на дураков или безумцев.

Прошли годы. Враги империи ослабли и отчаялись, и даже скептики понимали, что конец войны близок.

Как вдруг поползли слухи: Лира больна, Лира похищена, Лира умерла. Ланре бежал из империи, Ланре сошел с ума. Некоторые даже говорили, что Ланре убил себя и отправился искать жену в стране мертвых. Рассказов было много, но правды не знал никто.

И вот среди этих слухов Ланре прибыл в Мир Тариниэль. Он пришел один, облаченный в панцирь из черных железных чешуй, с серебряным мечом на поясе. Доспехи плотно охватывали тело, будто вторая кожа. Ланре сделал их из останков чудовища, которого убил при Дроссен Тор.

Ланре попросил Селитоса прогуляться с ним за город. Селитос согласился, надеясь узнать правду о беде Ланре и предложить ему дружескую помощь и утешение. Они часто искали друг у друга совета, ибо были владыками над людьми.

Селитос знал о слухах и тревожился. Он боялся за здоровье Лиры, но еще больше боялся за Ланре. Селитос был мудр и понимал, как горе может извратить сердце, как страсть толкает людей на глупости.

Вместе они шли по горным тропам. Ланре взошел на вершину, откуда открывался вид на обширные земли. Гордые башни Мир Тариниэля ярко сияли в последних лучах заходящего солнца.

— Я слышал ужасные вести о твоей жене, — сказал Селитос.

Ланре ничего не ответил, но по его молчанию Селитос понял, что Лира умерла.

После долгой паузы Селитос проговорил:

— Хотя я не знаю всего, Мир Тариниэль к твоим услугам, и я дам тебе все, что только может дать друг.

— Ты и так дал мне достаточно, старый друг. — Ланре повернулся и положил руку на плечо Селитосу. — Силанкси, я заклинаю тебя. Именем камня: стань неподвижен, как камень. Аэрух, я повелеваю воздуху: пусть ляжет свинцом на твой язык. Селитос я именую тебя. Пусть вся твоя сила покинет тебя, кроме взгляда.

Селитос знал, что в целом мире существовало только три человека, которые могли тягаться с ним в искусстве имен: Алеф, Иакс и Лира. У Ланре не было дара к именам — его могущество принадлежало силе его рук. Пытаться связать Селитоса именем было для Ланре столь же напрасным, как мальчишке с ивовым прутиком нападать на воина.

Однако же сила Ланре сдавила Селитоса тяжестью, словно железные тиски, и он обнаружил, что не может ни пошевелиться, ни заговорить. Он стоял, неподвижный, как камень, и мог только дивиться: как Ланре достиг такого могущества?

В смятении и отчаянии Селитос смотрел, как ночь окутывает горы. С ужасом увидел он, что часть наползающей тьмы была на самом деле огромной армией, движущейся к Мир Тариниэлю. И что хуже всего, не звонили тревожные колокола. Селитос мог только стоять и смотреть, как вражеская армия подбирается к его городу.

Мир Тариниэль был сожжен дотла и вырезан до последнего человека, и чем меньше говорить об этом, тем лучше. Белые стены почернели от копоти, а фонтаны стали бить кровью. Ночь и еще день стоял Селитос рядом с Ланре и не мог ничего, кроме как смотреть и слушать вопли умирающих, звон железа, грохот рушащегося камня.

Когда следующий день занялся над черными башнями города, Селитос обнаружил, что может двигаться. Он повернулся к Ланре, на этот раз взгляд не подвел его: он увидел в том великую тьму и измученный дух. Но Селитос все еще чувствовал оковы заклинания, связывавшего его.

Ярость и непонимание боролись в нем, и Селитос спросил:

— Ланре, что ты сделал?

Ланре продолжал смотреть на руины Мир Тариниэля. Его плечи ссутулились, словно на нем лежало огромное бремя.

Когда же он заговорил, в голосе его звучала усталость:

— Меня считали хорошим человеком, Селитос?

— Тебя считали одним из лучших. Мы считали тебя безупречным.

— Но я сделал это.

Селитос не мог заставить себя посмотреть на погубленный город.

— Но ты сделал это, — признал он. — Почему?

Ланре помолчал.

— Моя жена мертва. Обман и предательство привели меня к этому — ее смерть на моих руках. — Он сглотнул и отвернулся, глядя на земли внизу.

Селитос проследил его взгляд. С высоты гор он увидел клубы темного дыма, поднимающиеся с равнины. Селитос с ужасом понял, что Мир Тариниэль — не единственный город, который был разрушен. Союзники Ланре принесли гибель последним бастионам империи.

Ланре повернулся к нему.

— Я считался одним из лучших! — На его лицо было страшно смотреть. Горе и отчаяние опустошили его. — Я, мудрый и добрый, сделал все это! — Он обвел яростным безумным жестом вид внизу. — Представь, какие нечестивые вещи прячет на дне своего сердца мелкий человечишка. — Ланре посмотрел на Мир Тариниэль, и какое-то успокоение снизошло на него. — Для них, по крайней мере, все кончилось. Они в безопасности. Скрылись от тысячи каждодневных зол. Скрылись от тягот несправедливой судьбы.

— Скрылись от радости и чуда… — тихо сказал Селитос.

— Радости нет! — страшно прокричал Ланре. Камни крошились от звука его голоса, и эхо громом отдавалось в них. — Любая радость, вырастающая здесь, поражается сорняками. Я вовсе не чудовище, сеющее разрушение и гибель ради извращенного удовольствия. Я сею соль, потому что выбор есть только между сорняками и ничем. — В глазах его Селитос не увидел ничего, кроме пустоты.

Селитос наклонился и подобрал острый зазубренный осколок горного стекла.

— Ты хочешь убить меня камнем? — Ланре глухо засмеялся. — Я хотел, чтобы ты понял — не безумие заставило меня совершить все это.

— Ты не безумен, — согласился Селитос. — Я не вижу в тебе безумия.

— Я надеялся, ты присоединишься ко мне в том, что я намереваюсь сделать, — заговорил Ланре с отчаянной тоской. — Этот мир — как смертельно раненный друг. Горькое лекарство, данное быстро, облегчает боль.

— Уничтожить мир? — тихо произнес Селитос. — Ты не безумен, Ланре. Это хуже безумия. Я не могу исцелить тебя. — Он потрогал пальцем острый, как игла, край камня.

— Ты хочешь убить меня, чтобы исцелить, старый друг? — снова захохотал Ланре, ужасно и дико. Потом посмотрел на Селитоса с внезапной отчаянной надеждой в пустых глазах. — Можешь? — спросил он. — Сможешь убить меня, старый друг?

Селитос посмотрел на друга, и с глаз его спала пелена. Он увидел, как Ланре, обезумев от горя, искал силу, чтобы вернуть Лиру к жизни. Из любви к Лире Ланре искал знание там, куда лучше не соваться, и получил его за чудовищную цену.

Но даже всей этой трудно добытой силой он не смог призвать Лиру обратно. Без нее жизнь Ланре стала тяжким бременем, а полученная сила жгла его разум, как раскаленный нож. Чтобы избежать мучительного отчаяния, Ланре убил себя. Совершил побег, пытаясь ускользнуть чрез врата смерти.

Но как прежде любовь Лиры вернула его назад из-за последней черты, в этот раз вернуться из сладкого забытья Ланре заставило его могущество. Новообретенная сила вогнала его обратно в тело, принуждая жить дальше.

Селитос обратил на Ланре силу своего взгляда и понял все. История Ланре, словно темный гобелен, развернулась в воздухе вокруг его расплывчатого силуэта.

— Я могу убить тебя, — сказал Селитос и отвернулся от лица Ланре, внезапно озарившегося надеждой. — На час или день. Но ты вернешься, притянешься, как железо к лоденнику. Твое имя горит в тебе силой. Я могу погасить его не больше, чем камнем сбить луну с неба.

Плечи Ланре поникли.

— Я надеялся, — просто сказал он. — Но знал, что так и будет. Я больше не Ланре, которого ты знал. У меня новое, ужасное имя. Я Хелиакс, и ни одна дверь не сможет преградить мне путь. Для меня все потеряно: нет Лиры, нет сладкого убежища сна, нет благословенного забвения, даже безумия для меня нет. Сама смерть — распахнутая дверь для моего могущества. Выхода нет. Есть только надежда на забытье после того, как все уйдет и Алеу падет безымянным с неба.

Сказав это, Ланре спрятал лицо в ладонях, и его тело затряслось от тяжких беззвучных рыданий.

Селитос посмотрел на землю внизу и почувствовал слабую искру надежды. Шесть столбов дыма поднимались к небу. Мир Тариниэль погиб и еще шесть городов разрушены. Но это значит, что потеряно не все: один город еще стоит.

Несмотря на случившееся, Селитос посмотрел на Ланре с состраданием, и когда он заговорил, в его голосе звучала печаль.

— Неужели ничего не осталось? Никакой надежды? — Он положил руку на плечо Ланре. — Жизнь прекрасна. Даже после всего я помогу тебе увидеть это. Если ты постараешься.

— Нет, — ответил Ланре. Он выпрямился в полный рост, его лицо в складках горя было царственно. — Нет ничего прекрасного. Я буду сеять соль, чтобы не росли злые сорняки.

— Жаль, — сказал Селитос и тоже выпрямился.

И голосом, полным мощи, заговорил Селитос:

— Никогда раньше не был мой взор замутнен. Я не смог увидеть истину в твоем сердце.

Селитос сделал глубокий вдох.

— Моим глазом был я предан. Никогда больше… — Он поднял камень и направил острие себе в глаз. Его крик эхом заметался среди скал, когда он упал на колени, выдохнув: — Пусть никогда больше я не буду так слеп.

Наступила великая тишина, и оковы заклинания спали с Селитоса.

Он бросил камень к ногам Ланре и сказал:

— Силой собственной крови заклинаю тебя. Твоим именем да будь ты проклят.

Селитос произнес могучее имя, лежавшее в сердце Ланре, и от звука его солнце померкло и ветер покатил камни по склону.

И еще сказал Селитос:

— Это мой приговор тебе. Пусть твое лицо всегда будет скрыто в тенях, черных, как упавшие башни моего возлюбленного Мир Тариниэля.

Это мой приговор тебе. Твое собственное имя обернется против тебя, и не будет тебе мира.

Это мой приговор тебе и тем, кто пойдет за тобой. Да будет так, пока мир не закончится и Алеу не падет с неба безымянным.

И вокруг Ланре стала сгущаться тьма. Скоро уже не видно было его красивого лица, только размытые очертания рта, носа и глаз. Все остальное стало тенью, черной и цельной.

Потом Селитос встал и сказал:

— Один раз ты коварством победил меня, но больше этого не будет. Теперь я вижу яснее, чем прежде, и сила моя со мной. Я не могу убить тебя, но я могу изгнать тебя с этого места. Изыди! Твой вид тем ужаснее, чем лучше знаешь, что когда-то ты был прекрасен.

Он говорил, и слова обжигали горечью его рот. И будто дым на ветру, унесло прочь Ланре, окутанного тенями более темными, чем беззвездная ночь.

Тогда Селитос склонил голову, и его жаркие кровавые слезы пали на землю.

Пока Скарпи не перестал говорить, я и не замечал, насколько погрузился в историю. Он откинул голову назад и допил из широкой глиняной кружки последние капли вина. Потом перевернул ее и с печальным завершающим стуком поставил на стойку.

Поднялась шумиха из вопросов, объяснений, просьб и благодарностей от детей, в течение всего рассказа сидевших неподвижно, словно камни. Скарпи сделал небольшой жест бармену, и тот поставил перед ним кружку с пивом, а дети устремились на улицу.

Я подождал, пока уйдет последний, и подошел к Скарпи. Он уставился на меня своими алмазно-голубыми глазами, и я замялся.

— Спасибо. Хочу поблагодарить вас. Моему отцу очень понравилась бы эта история. Это… вам… — Я запнулся и вытащил железный полпенни. — Я не знал, как тут принято, и не заплатил.

Мой голос звучал хрипло, будто заржавел. Столько слов я, пожалуй, не говорил и за целый месяц.

Он пристально посмотрел на меня.

— Правила такие. — Он стал загибать узловатые пальцы. — Первое: не говоришь, пока говорю я. Второе: даешь мелкую монетку, если у тебя есть лишняя.

Скарпи перевел взгляд на полпенни на стойке.

Не желая признаваться, насколько мне нужна эта монетка, я начал лихорадочно придумывать, что бы еще сказать.

— Вы знаете много историй?

Он улыбнулся, и сеть морщин, рассекавших лицо, вплелась в эту улыбку.

— Я знаю только одну историю. Но частенько ее маленькие кусочки кажутся отдельными историями. — Он отхлебнул пива. — Она растет повсюду вокруг нас. В манорах сильдим, и мастерских сильдар, и за Штормвалом в великом песчаном море. В низких каменных домах адем, полных молчаливых бесед. И иногда, — он улыбнулся, — иногда история вырастает в убогих трущобных барах в Доках Тарбеана. — Его лучистые глаза заглянули глубоко в меня, словно я был книгой, в которой он запросто мог читать.

— Нет хорошей истории, которая не касалась бы правды, — сказал я, повторив слова, которые любил говорить мой отец, в основном, чтобы заполнить тишину. Было странно снова с кем-то разговаривать, странно, но хорошо. — Полагаю, здесь столько же правды, как и везде. Это плоховато, мир мог бы прожить с чуть меньшим количеством правды или с чуть большим…

Я умолк, не зная, чего еще пожелать. Поглядел на свои руки и обнаружил желание, чтобы они были чище.

Скарпи подтолкнул полпенни ко мне. Я взял монетку, и он улыбнулся. Его загрубелая рука опустилась на мое плечо легко, словно птичка.

— Каждый день, кроме скорбенья. Шестой колокол, чуть больше — чуть меньше.

Я уже пошел к выходу и вдруг остановился.

— Это правда? Вот эта история? — Я сделал неопределенный жест. — Та часть, что вы рассказали сегодня?

— Все истории правдивы, — ответил Скарпи. — Но эта действительно произошла, если ты это имеешь в виду. — Он сделал медленный глоток и снова улыбнулся, в его сияющих глазах плясали искры. — Чуть больше — чуть меньше. Надо быть немножечко лжецом, чтобы правильно рассказывать истории. Слишком много правды — и факты перемешаются и перепутаются. Слишком много честности — и будет звучать неискренне.

— Мой отец говорил то же самое.

При этом воспоминании целая буря чувств поднялась во мне. Только увидев глаза Скарпи, следящие за мной, я понял, что нервно пячусь к выходу. Я остановился и заставил себя повернуться и выйти из двери.

— Я приду, если смогу.

В его голосе слышалась улыбка:

— Я знаю.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

С ГЛАЗ ЕГО СПАЛА ПЕЛЕНА

Я покинул бар, улыбаясь и совсем забыв, что я до сих пор в Доках — и в опасности. Во мне бурлила радость от мысли, что очень скоро я смогу послушать еще одну историю. Прошло так много времени с тех пор, как я хоть что-то радостно предвкушал. Я отправился на свой рабочий угол и умудрился, потратив три часа на попрошайничество, получить за свои усилия лишь один тонкий шим. Даже это не могло подмочить мою радость. Завтра скорбенье, но через день снова будут истории!

Но пока я сидел на углу, в меня вползло легкое беспокойство. Ощущение, что я упустил что-то, пыталось испортить так редко выпадающее мне счастье. Я попробовал отмахнуться от него, но оно зудело во мне весь тот день и весь следующий, как москит, которого нельзя даже увидеть, не то что прихлопнуть. К концу дня я уверился, что пропустил что-то важное в истории, рассказанной Скарпи.

Вам, слушающим историю такой, как я ее рассказываю — удобно составленной и последовательной, — конечно, все уже понятно. Но вспомните, что почти три года я прожил в Тарбеане, как животное. Некоторые части моего разума еще спали, а мучительные воспоминания собирали пыль за дверью забвения. Я привык избегать их — так хромой калека не опирается на поврежденную ногу.

На следующий день удача улыбнулась мне: я сумел украсть мешок тряпья из задка фургона и продать его старьевщику за четыре железных пенни. Слишком голодный, чтобы заботиться о завтрашнем дне, я купил толстый кусок сыра и горячую сосиску, а еще целую буханку свежего хлеба и теплый яблочный пирог. Наконец, повинуясь внезапной прихоти, я подошел к задней двери ближайшего трактира и потратил последний пенни на кружку крепкого пива.

Сев на ступеньки булочной, я смотрел на суетящихся людей в трактире напротив, наслаждаясь лучшей едой за последние несколько месяцев.

Скоро сумерки канули в темноту, а моя голова приятно закружилась от пива. Но когда пища улеглась в желудке, назойливое ощущение вернулось — еще более сильное, чем прежде. Я нахмурился, раздраженный этими потугами неизвестно чего, грозящими испортить такой великолепный день.

Ночь сгущалась, и скоро трактир оказался единственным источником света. Около входа толпилось несколько женщин. Они негромко переговаривались и бросали многозначительные взгляды на проходящих мужчин.

Допив остатки пива, я уже собрался дойти до трактира и вернуть кружку, как вдруг заметил в конце улицы приближающийся свет факела. Разглядев характерное серое одеяние тейлинского священника, я решил подождать, пока он пройдет. Я только что совершил кражу да еще напился в скорбенье и подозревал, что мне сейчас лучше не сталкиваться с духовенством.

Священник был в капюшоне, а факел нес перед собой, так что я не мог видеть его лица. Он подошел к группе женщин, и послышался тихий спор. Я услышал отчетливый звон монет и поглубже спрятался в тень дверной ниши.

Тейлинец повернулся и направился туда, откуда пришел. Я сидел неподвижно, не желая привлекать его внимание и спасаться бегством, пока моя голова так приятно кружится. На этот раз, однако, факел не разделял нас. Когда он повернулся и взглянул в мою сторону, я снова не увидел его лица — только тьму под капюшоном рясы, только тень.

Священник продолжил путь, не догадываясь о моем присутствии или не интересуясь мной. Но я застыл, где сидел, не в силах двинуться с места. Образ человека в капюшоне, его лицо, скрытое в тенях, распахнуло дверь в моем мозгу, и воспоминания хлынули наружу. Я вспоминал человека с пустыми глазами и кошмарной улыбкой, вспоминал кровь на его мече. Голос, похожий на ветер, слова Пепла: «Это костер твоих родителей?»

Нет, не он — человек позади него. Тот, кто сидел у костра. Молчаливый человек, чье лицо было скрыто в тенях. Хелиакс. Вот то полузабытое воспоминание, ютившееся на краю моего сознания с тех пор, как я услышал историю Скарпи.

Я бросился к себе на крышу и закутался в одеяло. Кусочки истории медленно складывались в одну картину. Я стал допускать жуткую правду: чандрианы реальны, Хелиакс реален. Если рассказанная Скарпи история правдива, тогда Ланре и Хелиакс — один и тот же человек. Чандрианы убили моих родителей, всю мою труппу. Почему, за что?

Другие воспоминания всплывали, как пузыри, на поверхность моего сознания. Я увидел человека с черными глазами, Пепла, стоящего на коленях передо мной. Его лицо ничего не выражало, голос был резок и холоден.

«Чьи-то родители, — сказал он, — пели совсем неправильные песни».

Они убили моих родителей за то, что те собирали истории о них. Убили всю мою труппу за одну песню. Я просидел без сна всю ночь, в голове крутились одни и те же мысли. Очень медленно до меня доходило, что все это правда.

Что я делал тогда? Клялся ли, что найду их, убью их всех до одного? Возможно. Но даже если и клялся, то в глубине души понимал, что это невозможно. Тарбеан научил меня жесткой практичности. Убить чандриан? Убить Ланре? Я даже не представляю, с чего начать. Украсть луну с неба и то проще — по крайней мере, я знаю, где искать луну по ночам.

Но кое-что я все-таки мог: попросить Скарпи рассказать то, что стоит за этой историей, рассказать правду. Не так уж много, но это все, что мне доступно. Пусть месть мне не по силам — по крайней мере, сейчас, — но вдруг я все же узнаю правду.

Я цеплялся за эту надежду все долгие ночные часы, пока не встало солнце и меня не сморил сон.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ