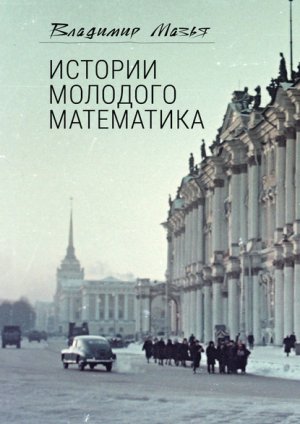

Истории молодого математика Мазья Владимир

© В. Г. Мазья, 2020

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2020

От автора

Я написал эти воспоминания по настоянию своих детей. Речь здесь идет только о периоде 1937–1968 годов.

По мере поступательного движения по шкале времени возникала необходимость все больше говорить о математике, которая в течение многих лет была и, к счастью, остается стержнем моего существования. Но поскольку любое описание этого материала, по сути своей, не может быть понято неспециалистом, оно было заранее обречено на неудачу. И в этом – основная причина довольно ранней остановки моих воспоминаний.

Мне остается лишь сердечно поблагодарить за помощь жену Таню, детей Мишу и Гали-Дану, а также друзей юности Леню Друзя и Аркадия Алексеева.

Предисловие к английскому изданию 2014 года[1]

Автобиографическая книга Владимира Гилелевича Мазья, выдающегося математика с мировым именем, яркого представителя петербургской-ленинградской математической школы[2], рассчитана на широкую аудиторию, включающую лиц, далеких от математики. Поэтому, представляя автора книги читателю, вряд ли имеет смысл описывать и перечислять здесь его научные достижения. Скажу лишь, что сильное впечатление производит не только огромное количество его публикаций (их список насчитывает более пятисот статей и сорок книг)[3]. Впечатляют, прежде всего, глубина полученных им результатов и фундаментальных новых идей, разнообразие тематики и искусная техника. Сведения, подтверждающие сказанное, можно найти в интернетовской Википедии, где, кроме того, есть список званий, наград, а также университетов СССР, Западной Европы, США, в которых работал В. Мазья. Мне посчастливилось быть его соавтором и другом, и я хорошо знаю, что он – Мастер (в булгаковском смысле этого слова; о соотношении этого понятия со списками званий, дипломов и т. п. см. главу «Талант» в конце книги).

Доступности и привлекательности книги для широкого читателя никоим образом не препятствует тот факт, что математика появляется на многих ее страницах.

Сведя к минимуму употребление специальных терминов и формулировок, автор все же дает почувствовать драматизм и напряжение, сопровождающие математика в его борьбе с проблемой, в охоте за ускользающим решением. Для примера упомяну рассказ об открытии нового подхода к теории пространств Соболева (глава «На четвертом курсе») и о решении (с неожиданным результатом) двух проблем из знаменитого списка Гильберта. Но математика в обсуждаемой книге (как и в жизни каждого математика) неотделима от повседневности, от отношений с окружающими (и не только с коллегами), от быта. Эта связь, великолепно переданная автором, определяет своеобразие книги и делает ее интересной для читателей, как причастных, так и не причастных к математике. Обилие острых наблюдений, конкретных зарисовок и живых портретов придает тексту своего рода энциклопедичность и делает его ценным источником для историка советской жизни сороковых-шестидесятых годов прошлого века.

Сюжеты, связанные с математикой, появляются в книге не сразу. Ее первая половина от них свободна. Вначале рассказано о раннем детстве, которое пришлось на военное лихолетье. Отец автора и два дяди погибли на фронте. (Поневоле вспоминаются стихи Слуцкого: «Пуля меня миновала, чтоб говорилось не лживо: «Евреи не воевали. Все возвратились живы»). Эвакуация, школьные годы в послевоенном Ленинграде, нужда, коммунальная квартира (характерная и – увы – все еще существующая примета советской жизни). Все это живо описано в первой половине книги. Здесь, как, впрочем, и во второй половине, много реалий советского быта, которые требуют слов, исчезающих (к счастью) из обихода. Эти слова нуждаются ныне в пояснении для современного читателя, которому придется ориентироваться на контекст (я имею в виду такие термины, как «коммуналка», «керосинка», «пятый пункт», «выездной-невыездной», «идеологическая комиссия» и многие другие).

Примерно с середины книги математическая нота начинает звучать и звучит все сильнее. Отрицательные стороны советской действительности сочетались с хорошо поставленной образовательной системой – по крайней мере в физико-математической ее части. Читая книгу В. Мазья, мы узнаем много хорошего о математической жизни Ленинграда, о его математической среде – сперва о школьниках, увлеченных математикой, о математических кружках и соревнованиях (олимпиадах), а затем о матмехе (так в просторечии называется математико-механический факультет ленинградского-санкт-петербургского университета). Перед нами проходит целая галерея портретов – словесных и любовно подобранных фотографических – напоминающая о математической жизни тех лет в Ленинграде. Она была весьма интенсивной и богатой на людей и события. Начинающему было у кого учиться. Его учили и маститые профессора, и сверстники. Общаться с преподавателями можно было не только на занятиях. Примером такого неформального и поистине судьбоносного общения служит разговор студента Мазья с профессором Михлиным (в главе «Мои сомнения»). Во второй («матмеховской») части книги ярко проявляется ее особенность, о которой говорилось выше. Эпизоды творческой жизни автора – поиски пути в науке, работа над проблемами, озарения – чередуются с рассказами о событиях и встречах жизни внематематической. Рассказ об открытии нового понимания пространств Соболева сменяется главой, посвященной поездке на целину. После описания двух защит – кандидатской и докторской – мы переходим к так называемым «спецмагазинам и к «запретам на загранкомандировки. Значительное место уделено встречам с представителями мира искусства и музыкальным впечатлениям.

Я бегло упомянул лишь немногое из того, о чем говорится в книге. Надеюсь, что читателю она доставит такое же удовольствие, которое испытал я сам. А автору я желаю (и, наверное, не буду в этом одинок) написать продолжение.

Оно, конечно, будет несколько более математическим, но не менее интересным для широкой публики.

В. П. ХавинЗаслуженный деятель науки Российской Федерации

Начало

Родившись в Ленинграде 31 декабря 1937 года, за четверть часа до полуночи, я, хотя и далеко не сразу, понял, что поспешил. Из-за этих пятнадцати минут меня обычно считают на год старше, что никому, очутившемуся на моем месте, не понравится. У родителей была возможность записать меня тридцать восьмым годом, но они ею не воспользовались, чтобы сынок «раньше пошел в школу».

Через несколько дней новорожденному, как и полагалось, сделали «брис» (обрезание). Произошло это «при огромном стечении народа» в квартире 55 дома 17 по Загородному проспекту, где жил Марк, старший брат моего деда по отцу, с женой Ханой и детьми.

Меня, долгожданного продолжателя фамилии и единственного малыша в большой еврейской семье, вернее в той ее части, которая находилась в Ленинграде, боготворили, нещадно баловали и постоянно хвалили за успехи в интеллектуальном развитии. Не исключено, что именно последнее обстоятельство породило высокую самооценку и несгибаемое стремление оказаться ее достойным. А может, дело только в генах?

Впоследствии мама не раз рассказывала, снова и снова переживая апофеоз своей жизни, как еще в родильной палате упросила медсестру позвонить знакомым Гиндиным из нашего дома, у которых, в отличие от нас, был телефон, и та радостно оповестила их: «У вас мальчик!» Соседи, собравшиеся за новогодним столом, не ожидали прибавления семейства, но, быстро сообразив, о чьем ребенке может идти речь, отправили кого-то из своих в нашу квартиру, где отец и мои многочисленные родственники тоже встречали 1938 год.

«Как они были счастливы!» – говорила мне мама со слезами на глазах. «Мам, ну не плачь!» – отвечал я. Из-за этих слез меня впоследствии, как правило, раздражали ее рассказы о прошлом. К тому же, из раза в раз они повторялись слово в слово и надоели мне страшно. В числе других имелась быль о том, как я, родившись, отказался сосать грудь, из-за чего у мамы началась грудница. «Ты так плохо ел, что я из-за тебя два раза перенесла операцию под общим наркозом». Я чувствовал себя преступником. Как часто слышал я этот упрек от мамы в детстве и юности, когда подолгу сидел за столом, страдая над тарелкой! Аппетит у меня был отвратительный даже в самые голодные годы, и еда, особенно под мамин аккомпанемент «ну, съешь еще ложечку» была для меня мучительным кошмаром. Мама, опасаясь, что у меня разовьется «малокровие», всегда побеждала. У нее был сильный характер.

Здесь мне, вероятно, года два

Но пора возвращаться в счастливые предвоенные годы. Как ни стараюсь ощутить себя в коляске или на руках у мамы, произносящим свое первое слово «циты» перед витриной цветочного магазина на Марата, пробиться сквозь пелену времени не удается. Самое раннее мое воспоминание относится, по датировке матери, к дням, когда мне было около полутора лет. Помню, как на каком-то семейном празднике я вылил на себя чай. Наверно, он был не особенно горячим, потому что я не заплакал, а скорее обрадовался общему вниманию. А потом вижу над собой испуганных женщин, а себя – лежащим голеньким на широкой кровати, и, наконец, чувствую, как по коже течет подсолнечное масло.

Летом 1938 г. с бабушкой Гитой

Нечто более интересное, сохранившееся в памяти, относится, судя по всему, к прекрасному летнему утру 1940 года, когда мне было два с половиной года. Отвечая на мой вопрос много лет спустя, мама сказала, что мы проводили лето где-то в деревне под Гомелем. А мне вспоминается, как лежу я один в своей комнате, полупроснувшись и глядя сквозь деревянные планки в боковине кроватки на блики сияющего за окном солнца. На окне медленно колышется занавеска. И вот внезапно во мне возникает сильное незнакомое чувство. Сейчас я бы назвал его озарением, a тогда вдруг явственно ощутил себя отдельной личностью, понял, что я – это я, и это открытие вызвало во мне прилив необыкновенной радости. Не уверен, что смог внятно описать этот момент, но лучше не получается.

Мы жили до войны в центре Ленинграда, на улице, названной в память французского революционного вождя Марата. Когда я родился, мамины родители, мои дедушка Гиля и бабушка Гита, были прописаны в крошечной комнате коммунальной квартиры 4 дома 19/18 на углу с Колокольной. Я же расположился в другой, так называемой «большой», сорокасемиметровой комнате той же квартиры, с окнами, выходящими на Марата. В ней, кроме меня, жили бабушка Хая и дедушка Лейба, то есть родители отца, и он сам с мамой. Ширма и пара шкафов, перпендикулярных к ней, отделяли примыкающее к углу небольшое прямоугольное пространство, где стояли кровать моих родителей и моя детская, а также угловая белая изразцовая печь. О звуковой изоляции, разумеется, речь не шла.

Дядя Арон, около 1938 г.

Отправляться спать за ширму в разгаре продолжающейся активной жизни взрослых я очень не любил. «А утром у тебя под подушкой будет шоколадка», – утешали родственники – и не обманывали. Снабжать меня шоколадом было в обычае дяди Арона, младшего из трех братьев отца, студента Горного института, прописанного в общежитии, но часто ночевавшего на Марата. Возможно, поэтому, выстраивая родственников в ряд по принципу, кто меня больше любит, я ставил его на третье место после мамы и папы.

Помню, была у меня привычка, устроившись в постели, перед сном крутить чубчик. А как я любил посреди ночи перелезать из своей кроватки в родительскую и засыпать, устроившись между ними! Однажды умильная просьба пустить меня на любимое место была удовлетворена (могли ли они огорчить сыночка?), но не сразу, а после некоторой дискуссии. Уже перебираясь к ним, слышу шепот: «Осторожно, здесь ему будет мокро», непонятный, а потому застрявший в памяти.

Одну из стен большой комнаты украшало живописное, потемневшее от времени полотно в тяжелой золоченой раме. На картине, как я знаю теперь, был изображен библейский сюжет: «Рабыня передает корзинку с младенцем Моисеем дочери фараона».

Потолок в большой комнате был лепным, а пол – паркетным, и последнее позволяло трехлетнему Вовочке тренироваться в прыжках в длину, постепенно улучшая показатели. Из игрушек не помню ничего, но вот окруженный картонными стенками аквариум с рыбками и удочкой с магнитом вызывал каждый раз ощущение чуда.

Могу рассказать стишок

Мне постоянно читали: «Курочку Рябу», «Репку», «Муху-цокотуху», и мама гордилась количеством стихов, воспроизводимых мной наизусть. Во время праздников карапуза Вовочку традиционно ставили на стул, и он без передышки декламировал для потрясенных гостей одно стихотворение за другим. По-видимому, у меня выработался условный рефлекс – я начинал «с выражением» читать стихи со стула уже по собственной инициативе, иногда неожиданно для окружающих, едва кто-нибудь посторонний появлялся у нас дома.

Вот запомнившееся мне на всю жизнь начало одного из «моих» стихотворений довоенного периода:

- Карандаши цветные, резинка и тетрадь,

- Два мальчика, два брата уселись рисовать.

- Один сказал: «Смотри-ка, я дом нарисовал».

- «А я его сломаю», – другой ему сказал.

Я привел эти строчки потому, что впоследствии никогда не видел их напечатанными. Не знаю, кто автор и чем закончился спор братьев.

Кончилось мирное время

День 22 июня 1941 года в моей памяти не сохранился, но я хорошо помню сирену воздушной тревоги, издаваемую тем летом черной тарелкой домашнего репродуктора. Вой был непонятен и вызывал страх. Поэтому, если взрослых поблизости не было, я становился коленями на стол, чтобы дотянуться до розетки, и выключал радио. Моя маленькая хитрость всегда обнаруживалась, и меня слегка журили, поскольку все были обязаны при звуке сирены бежать в бомбоубежище. В какой-то момент населению выдали противогазы, резиновые шлемы с гофрированными хоботами. Помню, что я, будучи напуган слоновьими головами на плечах взрослых, с ревом отказался натягивать свой. И в моей дальнейшей жизни мне ни разу не довелось подышать в противогазе.

Мамина история

К началу войны я почти достиг трех с половиной лет, папе было тридцать два, а маме – тридцать три, но она никому не признавалась, что на год старше мужа. Мама была красива. Немногие ее фотографии, тогда, вообще, снимали несравнимо меньше, чем сейчас, убеждают любого в ее миловидности, и после войны она не раз повторяла мне, что приятельницы завидовали цвету ее лица и расспрашивали, какую косметику она употребляет. «А я ровным счетом ничего не делала», – с гордостью сообщала мне она. Дожила мама до девяноста двух лет, и умерла здесь, в Швеции, в 2000 году.

Родители мамы жили в городке Ромны Полтавской губернии. Мой будущий дедушка Гиля Шейнин родился в 1869 году, а бабушка Гита была моложе его на три года. Согласно маминому рассказу, любви в их браке не было – Гите нравился другой, и замуж за Гилю она вышла не по своей воле. В 1896 году у них родился сын Израиль и через год дочь Соня. Материально семья процветала, поскольку Гиля владел универсальным магазином, где можно было купить все что угодно. «У меня был самый настоящий «Мюр и Мюрелиз»[4]! – вспоминал он с гордостью.

Мама, около 1930 г.

Дедушка Гиля до революции

Евреи составляли около трети населения города. Жизнь текла спокойно, но восемнадцатого и девятнадцатого октября 1905 года погромщики сожгли в Ромнах все еврейские магазины, аптеки, две синагоги, две типографии, несколько школ, еврейскую часть базара, убили 8 человек и ранили более тридцати. После погрома Гиля уехал с женой и детьми в Александрию. Однако, в Египте им не понравилось, и они вскоре начали подумывать об эмиграции в Америку. Но до того, как решиться, Гиля и Гита спросили совета у друзей, оставшихся в Ромнах, на что те ответили: «Возвращайтесь домой! Появились прекрасные деловые возможности».

Гиля и Гита с детьми в Ромнах, до 1908 г.

Мама – девочка

Вот они и вернулись, и спокойная жизнь в Ромнах продолжалась. В ней, правда, не хватало прежнего размаха – у Гили теперь была только небольшая лавка. Жила семья в центре города в удобном доме с фруктовым садом, и там в 1908 году появилась на свет Маня, моя будущая мать.

Гиля, по-видимому, мечтал о мальчике и был разочарован. Во всяком случае, нежности от отца Маня не чувствовала и побаивалась его. Когда она, через много лет, уговаривала меня сидеть за столом прямо, то обязательно рассказывала, как отец, без комментариев, больно шлепал ее ладонью по спине, отучая (безуспешно) от сутулости. Но свою мать Маня очень любила и впоследствии упоминала ее не иначе как «Бедная моя мамочка».

В 1919 году в городе попеременно хозяйничали петлюровцы, деникинцы или крестьянские банды. Мама рассказывала через много лет, как она, дрожа от страха, спрятанная в доме под периной, слышала крики родителей – их пороли шомполами во дворе.

В 20-х годах мама училась в русской школе типа гимназии, с преподаванием немецкого и французского. Ее брат Израиль женился на Рите, дочери известного раввина, и у них в 1926 году родилась дочка Люся (Любовь Израилевна), моя любимая двоюродная сестра. Мамина сестра Соня вышла замуж и в 1927 году, будучи беременной, скоропостижно умерла, вернувшись домой из театра.

Уже по Конституции РСФСР 1918 года Гилель Шейнин попал в категорию «лишенцев» как частный торговец. В конце НЭПа около 1930 года все имущество его семьи было конфисковано, включая дом. Их выселили за черту города, в село Засулье. Несмотря на то, что тогда шла кампания по исключению детей-лишенцев из старших классов, маме удалось закончить среднюю школу, но думать о высшем образовании не приходилось.

Однако, через знакомого отец выправил ей справку о рабоче-крестьянском происхождении, и в 1930 году мама приехала одна в Ленинград. Жить ей поначалу было негде, но она поступила работницей на Судостроительный завод имени Марти[5] и поселилась в общежитии. Вскоре Мане Шейниной, Марусе, как ее называли на заводе, предложили поступить на курсы счетоводов, закончив которые она перешла на работу в бухгалтерию. В этот момент ей и предоставили девятиметровую комнату на Марата, 19. А затем кто-то из администрации уговорил маму поступить в Кораблестроительный институт – они были обязаны кого-нибудь послать по разнорядке[6]. В то время никакого конкурса для поступающих не было, и с упомянутой справкой и некоторым стажем работы на заводе Маруся была немедленно принята.

Увы, студенчество ее оказалось недолгим. Через короткое время справку о пролетарском происхождении следовало подтвердить, но человек в Ромнах, который мог помочь, повесился. К тому же в институте Маруся увидела кого-то из земляков, испугалась, что он на нее донесет и, опасаясь позора, перестала ходить на занятия.

Приблизительно в то же время ее родители с сыном, невесткой и внучкой Люсей приехали в Ленинград. Жили они сначала в пригородном поселке Парголово, а затем все пятеро переехали в двадцатидвухметровую комнату коммунальной квартиры 3 дома 22 по Кирилловской улице, где бабушке и дедушке пришлось спать в коридоре.

Люся в 1936 г.

А в 1935 году Маня Гилелевна Шейнина вышла замуж за своего соседа по квартире на Марата, 19 – Гилеля Лейбовича Мазья – и перешла жить в «большую» комнату, а родители Гиля и Гита поселились в ее, «маленькой». В 1940 году дедушку Гилю вытолкнули из трамвая на ходу, и он стал калекой, лишившись обеих ног.

Папина история

Мне неизвестно, в каком году семьи лишенцев – братьев Марка и Лейбы Мазья – перебрались из Могилева в Ленинград. Вероятно, это произошло вскоре после 1920 года, то есть тогда, когда их меднолитейный и механический завод в Могилеве был национализирован[7].

Дедушка Лейба

Бабушка Хая

У Лейбы и его жены Хаи было семеро детей: в Могилеве у них родились три дочери Кейля, Дора и Груня, в 1909 году появился Гиллель (Гилель по паспорту, а для родственников и друзей Гиля), мой будущий отец, и затем еще три сына Гирш (Гриша), Шолом (Сема) и Аарон (Арон). Около 1930 года каждая из сестер вышла замуж и уехала с мужем из Ленинграда.

Гиля был старшим сыном и должен был помогать отцу содержать семью. Получить высшее образование он не мог как сын лишенца и с 1930 года работал слесарем, a с 1934 года – механиком на ленинградском заводе «Словолитня», где изготавливали оборудование для типографий.

В последний раз я видел своего отца в середине июля 1941 года. Как ни напрягаюсь, сколько-нибудь отчетливо вспомнить его живым не могу. На мое собственное, не стершееся до сих пор детское ощущение кого-то большого, улыбающегося и ласкового наложились его изображения на нескольких фотографиях и рассказы матери. Она говорила, что он любил шутить. С увеличенного снимка 1941 года, висящего в моем домашнем кабинете, на меня смотрит симпатичный, серьезный молодой человек, но неужели это – мой папа? Два моих сына выглядят старше.

От слесаря к мастеру

Папина характеристика, 1934 г.

Папа у станка

Папа перед войной

Мама рассказывала мне, что в тот год они строили радужные планы. Зарплату папы увеличили, и он купил ей беличью шубку, которую, уже сильно истершуюся, она донашивала через несколько лет после войны.

Бабушка Гита в 1941 г.

Между прочим, на заводе отца звали Ильей, а не Гилелем, как в паспорте, и это обьясняет выбор моего имени. Наивные родители полагали, что, именуясь «Владимир Ильич», как Ленин, я смогу легче вписаться в окружающую среду.

В начале войны на «Словолитне» налаживалось производство военной техники. Отец имел право на бронь, но отказался, сказав жене, что ему стыдно по улицам ходить, когда другие воюют. Отправившись в военкомат в начале июля, он записался добровольцем.

Через несколько дней мать со мной эвакуировали в Свердловск[8], а дедушки и бабушки остались в Ленинграде, уверенные, что немцев близко не подпустят и что война скоро кончится. Впрочем, родители матери и не могли уехать, поскольку ее безногий отец был прикован к постели.

Дядя Гриша (1912–1942)

Дядя Сема в Германии

Мой папа погиб под Ленинградом 21 декабря 1941 года. В «похоронке» сказано, что он убит у деревни Венерязи вблизи Пулкова (ныне не существующей), а недавно я прочитал на сайте «Мемориал» в графе «Где похоронен», что он был «оставлен на поле боя после отхода наших частей». И вот смотрю я на его фото и спрашиваю: «А что если ты был еще жив, бедный мой то ли папочка, то ли сынок, когда тебя там оставили? И долго ли ты мучился в своем окопе или сугробе, в ожидании смерти? А может, тебя раздавил танк или какой-то наступающий немец пристрелил из человеколюбия?» Мне было нелегко расти без отца, а о том, как его гибель искалечила жизнь моей матери, и говорить нечего.

Похоронка моего отца

На фронте в самом начале войны погиб также папин младший брат Гриша (он еще не был женат) и пропал без вести единственный брат мамы Израиль Шейнин, оставивший дочку Люсю, на 12 лет старше меня. Двое других, более молодых братьев отца, мобилизованных в 1943 году, танкист Сема и артиллерист Арон дошли до Берлина и невредимыми вернулись в Ленинград, первый в начале 1946 году, а второй на полгода позже.

В Свердловске

О четырех годах, проведенных в эвакуации, я кое-что расскажу, но немного. И не потому, что забыл, а просто время было невеселое и погружаться в него не хочется.

Смутно помнится переезд в теплушке[9] из Ленинграда в Свердловск. Вагон был набит, спали на нарах. Поезд часто останавливался.

По приезде нас поселила у себя тетя Груня, родная сестра папы. Она жила в двух комнатах коммунальной квартиры 15 в доме 11 на улице Тургенева с сыном Зориком, старше меня на семь лет, и дочкой Ирой, моложе меня на год. Муж Груни, Юда Итин, уже тогда находился на фронте и вскоре, в январе 1942 года, погиб. С самого начала Груня приняла нас как чужих. Оставшись одна с двумя детьми, она видела в нас потенциальных нахлебников. Впоследствии она свое мнение изменила, почувствовав болезненную щепетильность моей матери. Случалось, что та жила впроголодь, но «куска хлеба» у золовки не брала, чтобы не быть в тягость. Обиду мать сохранила навсегда.

О гибели отца мы не знали всю войну. Писем не было, и на мамины запросы о его судьбе либо не отвечали, либо сообщали: «В списках убитых и пропавших без вести не числится».

По этой причине в течение трех с половиной лет в Свердловске мама не получала пенсию за отца. Первые полтора года она подвизалась в должности счетовода в разных местах, в частности, на мукомольном комбинате и на почтамте, а также сдавала кровь, так как донорам полагался специальный паек, и работала на лесозаготовках.

А моя жизнь в Свердловске в основном прошла в детских садах. С 19 декабря 1942 года по 16 мая 1945 года мама работала воспитателем в круглосуточном детском саду номер 166. Можете не сомневаться, туда она перевела и меня. Я находился в средней, а затем в старшей группе, а мама была занята в младшей. Помню, что она гордилась своим умением делать обитые материей игрушечные диваны, кровати и кресла для малышей. В интернате дети проводили все дни недели, кроме воскресенья.

Незабываемый детсадовский кошмар – застывшая манная каша с огромными комками. Я ее есть не мог. В какое-то время нас угощали финиками, зараженными червями. Из деликатесов запомнились компоты из сухофруктов, сладкая светло-коричнев патока[10], серые макароны с американской свиной тушенкой и омлет из яичного, также американского, порошка. По словам матери, кормили нас безобразно не только из-за плохого снабжения детсада, но и по причине интенсивного воровства на кухне.

Одно из воспоминаний того времени – пение хором. Мы разучивали: «Ты, моряк, красивый сам собою…», «Вот лягушка по дорожке скачет, вытянувши ножки», и даже «Из-за острова на стрежень». Сам процесс хорового пения мне нравился, да и музыкальный слух у меня присутствовал. (Мать хотела после войны учить меня музыке, но денег на учительницу не хватило, а потом и пианино, стоявшее с довоенного времени в «большой» комнате, было продано.)

В детском саду мы обожали играть в войну. Ползешь по полу «по-пластунски», как разведчик, или в атаке на фрицев строчишь: «Та-та-та-та-та», как бы из автомата, а затем:

– Падай, ты убит!

– Нет, я ранен! – и валяешься на полу с восхитительным чувством реальности битвы и собственного героизма. В 1943 году я впервые в жизни побывал в кино, когда нашу группу повели на фильм «Два бойца», после чего я вместе со всеми пел:

- «Темная ночь. Только пули свистят по степи…»

С мамой в Мурзинке, июнь 1945 г.

Как и каждому детсадовцу, мне принадлежала папка с собственными карандашными рисунками, и была она набита сценами морских, воздушных, сухопутных и, особенно, комбинированных сражений. Качество этих произведений меня интересовало мало, но их количеством я сильно гордился. Рисунков у меня было больше всех!

Впрочем, ни тогда, ни позднее никакими способностями к рисованию я не обладал. Воображение – другое дело! Оно у меня имелось. Был случай, когда я, оставшись один в комнате на Тургенева (болел, что ли?), нарисовал какую-то морду, а потом боялся на нее смотреть.

В интернате, мне кажется, я впервые ощутил пьянящий вкус лидерства в общественной работе, когда организовал похороны мертвого воробья. Под моим руководством коллеги вырыли неглубокую яму, положили туда птичку, засыпали землей, камнем измельчили обломок кирпича и покрыли погребение розовой крошкой. Из любопытства через несколько дней была проведена эксгумация, но могилка оказалась пустой.

Я еще кое-что добавлю о своей жизни в Свердловске в разделах «Болезни» и «Запретная тема».

В начале мая 1945 года все знали, что война вот-вот кончится. А официальное сообщение о капитуляции Германии застало меня 9 мая бодрствующим на раскладушке во время «мертвого часа». Репродуктор был включен, воспитательницы и нянечки устроились под ним, ждали и дождались! Левитан объявил, что мы победили!

Незадолго до отъезда в Ленинград мать устроилась бухгалтером в пионерлагерь вблизи села Мурзинка на Среднем Урале и взяла меня с собой.

Отчетливо помню, что лагерь находился на пологом горном склоне, с которого открывался вид на поросшие лесом горы и речку. Я чувствовал завораживающую красоту этого места, в котором, к сожалению, мне больше никогда не довелось побывать. Между прочим, прежде Мурзинка славилась месторождениями топазов, аметистов и других самоцветов.

Снова в Ленинграде

Мама привезла меня домой из Свердловска летом 1945 года, вскоре после победы над Германией. Она мгновенно избавила меня от следов уральского диалекта, убедив, в частности, сменить «некультурное» «чо» на ленинградское «что», но легкую ностальгию по временам эвакуации я испытывал довольно долго.

Вдвоем мы с волнением ждали великого дня моей жизни, и вот он настал! Первого сентября мама привела меня в 207-ю мужскую школу Куйбышевского района, расположенную на Невском проспекте в глубине двора кинотеатра Колизей. Утро выдалось теплым и солнечным. У дверей школы толпились мамы и бабушки с сыновьями и внуками, а мужчин почти не было – подавляющему большинству пап еще предстояло вернуться после войны, или, как в моем случае, не суждено было вернуться. Незнакомая молодая тетя Нина Васильевна собрала мой первый «Д» класс и строем увела в новую жизнь.

Моя первая школа

Второй «Д» класс, декабрь 1946 г. Я – третий слева в нижнем ряду

Хотя после снятия блокады прошло полтора года, и нанесенные городу раны начинали исчезать, следы войны встречались на каждом шагу. Помню, что в том же дворе, где стоит моя первая школа, чуть дальше от Невского, в направлении ул. Восстания, находились развалины жилого дома, и иногда в хорошую погоду мы забирались в эту «разрушку». Мне кажется, я и сейчас чувствую запах висящей в воздухе кирпичной пыли. Она золотилась в солнечных лучах, проникавших сквозь выбитые окна и разбитые стены. Вдоль каких-то ограждений тянулись плохо теплоизолированные трубы метрового диаметра, на которых сидели и грелись оборванные беспризорники постарше нас, так называемая колизеевская шпана. Приближаться к ним было рискованно. Помню, у кого-то из наших отобрали ранец.

Марки

А напротив арки кинотеатра «Колизей», в Невский упирается моя улица Марата. Возвращаясь из школы домой, я любил задержаться на углу Марата и Невского, у газетного киоска, где продавались и коллекционные почтовые марки, недосягаемый предмет моих мечтаний.

«Колизей», 2012 г.

Вид на ул. Марата от кинотеатра «Колизей», 2011 г.

Только не подумайте, что марок у меня совсем не было. Конечно, были. Целая коробка из-под довоенного мармелада! И дореволюционные с портретом Николая Второго, и послереволюционные с рабочим и красногвардейцем, и марки с папанинцами и челюскинцами, с памятником Пушкину и даже несколько заграничных, ознакомивших меня с латинским алфавитом. Но марки эти я не покупал, а отпаривал над носиком кипящего чайника с использованных почтовых конвертов. Конверты эти попадали ко мне от родственников и маминых сослуживцев, оповещенных ею о моем увлечении. Частенько марки, будучи приклеены «неправильным» клеем, например, предназначенным для резины, повреждались. Точнее, повреждались их зубчики, или они местами безобразно утончались. Такие, «бракованные», марки тоже помещались в мою коробку, хотя разглядывать их было неприятно. Находились в коробке и несколько экземпляров, которые я считал «ценными». Они, вероятно, были «двойниками» в чьей-то коллекции и выменены во дворе или в школе. Но когда мне довелось увидеть у кого-то из ровесников настоящий альбом марок, подаренный ему отцом и пополняемый вместе с ним, сколь ничтожными показались мне мои сокровища.