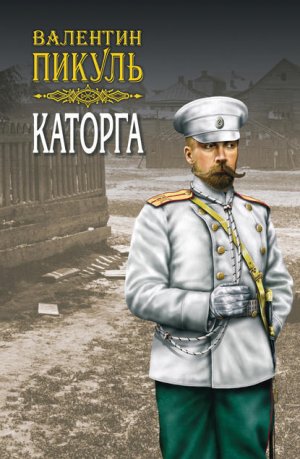

Каторга Пикуль Валентин

По ночам с палубы слышался надсадный визг железа. Челищева долго не понимала, что это значит. Но однажды, поднявшись на палубу, она увидела мертвецов, с которых корабельные кузнецы молотами сбивали звонкие браслеты кандалов. Старший офицер корабля, кавторанг Терентьев, просил ее удалиться:

– Идите, голубушка, в каюту. Вас это не должно касаться. Сегодня лишь четыре человека, а вчера было еще больше…

В помещениях третьего класса, где резво бегали тараканы, ехали «добровольно следующие», как именовались они в казенных бумагах. Это были жены и дети каторжан, уже сидевших по тюрьмам Сахалина, и теперь родственники плыли на далекий «Соколиный остров», дабы облегчить их участь в семейном кругу. Закон гласил: арестант, который обзаведется на Сахалине семьей, механически освобождается от тюрьмы, переходя в разряд «вольнопоселенцев». Вот они и плыли – среди неряшливых узлов, среди жалких пожитков, собранных в дорогу. Одна из баб, укачивая на коленях младенца, горестно рассказывала:

– Говорила я сваму: не пей ты, не пей, не пей. А он – все за свое! Ну вот и пошел по убивству в драке-то деревенской. На праздник святого Николы Угодника – стакан за стаканом. Дома-то таперича все прахом пошло. Посуды мне жаль, уж таки горшки были ладные, вместях на ярмонке покупали… Нонеча пишет вот мне: прости, Агафьюшка, что не слухал тебя, а коли не приедешь, так удавлюсь, и грех на тебя ляжет…

Молодуха в цветастом сарафане, явно деревенская щеголиха и сластена, задорно щелкала семечки, взятые ею в дорогу:

– А мой-то пишет, что корову начальство дало. Коль я приеду, так порося сулятся дать. Огурцов там этих, репы да селедок – ешь не хочу! Теперь пишет, что уже полусапожки на московском ранте мне справил… прифасонюсь!

В кают-компании за обедом – иные разговоры. Сахалинский чиновник Слизов с некрасивой женой по имени Жоржетта возвращался из отпуска, рассказывая весьма откровенно:

– Будь он проклят, Сахалин этот, но… не оторваться! Уже засосало. Опять же, посудите сами, служи я в России, на двадцать восемь рублей жалованья ноги протянешь. А в Александровске – деньги бешеные, пенсия приличная. Положение в обществе. Дров сколько угодно. Попробуйте нанять прислугу в Москве – она с вас три шкуры сдерет, да еще обворует. А на Сахалине я бесплатно беру из конторы пять каторжан сразу: извозчика, садовника, водоноса, дровосека, кухарку и… даже портного для моей Жоржеточки. И все даром, заметьте! Это ли не жизнь?

Чиновники нанимались служить на Сахалине, где с каждым пятилетием службы им прибавлялось жалованье, улучшались удобства жизни. Развращающе действовал полуторный оклад и «амурская» надбавка к жалованью. Но Терентьев уже шепнул Клавочке:

– Не верьте вы этим трутням! Не в силах создать свою судьбу в нормальных условиях материка, как они могут на Сахалине исправить искалеченные судьбы других людей? Губернатор Ляпишев сейчас их всех немного приструнил, а раньше такие же вот Жоржеточки кухарок и прачек насмерть засекали…

Оболмасов среди пассажиров держался несколько загадочно, словно его ожидала на Сахалине секретная миссия, но Терентьев все же вынудил его разговориться, спросив напрямик:

– А вас-то, юноша, что влечет в каторжные края?

Оболмасов, отвечая, заметно приосанился:

– Видите ли, господа, я решил вырвать монополию на нефть у фирмы Нобелей, дабы создать на Сахалине новый Баку! Сколько же еще нам, русским, ковыряться с дровишками и закупками кардифа у жмотов англичан? С появлением двигателя внутреннего сгорания человечество перейдет на жидкое топливо. И мы, геологи, – упоенно говорил Жорж, – сейчас являемся передовыми разведчиками будущего. Мы уже видим Россию, фонтанирующую нефтяными скважинами, и тогда… К чему скрывать? – скромно сказал Оболмасов. – Я далеко не бескорыстен, как некоторые идеалисты. Я желал бы ворочать на Дальнем Востоке миллионами, как и Нобели на Кавказе, чтобы мой сахалинский керосин распалил лампы в избах мужиков – от Амура до самой Вислы…

С победным выражением геолог глянул на Клавочку Челищеву, а молодые мичманы даже похлопали ему в ладоши:

– Браво, брависсимо! Но комаров на Сахалине такая же толпа, как и публики перед театром, когда в нем поет Федя Шаляпин…

С мостика передали доклад вахтенного штурмана:

– Прямо по курсу открылись огни маяков Порт-Саида…

Клавочка рискнула спуститься в нижние палубы корабля – под отсеками третьего класса, и там ее сразу охватила противная липкая духота. Матросы с винтовками и сумками для патронов у поясов, стоя у зарешеченной двери, твердо сказали:

– Сюда, барышня, никак нельзя. Мы и сами туда не ходим. Прирежут! А кто сдох, того мы за ноги через люк вытаскиваем…

Все было продумано заранее, и в случае бунта каторжан трюмы наполнялись раскаленным паром из корабельных котлов, чтобы люди сварились заживо, как бобы в закрытой кастрюле.

***

Молодость чересчур любопытна. Клавдия Челищева впервые плыла на таком большом корабле, для нее был соблазнителен этот мир железных и гулких лабиринтов, уводящих в темноту люков, возносящих к небесам трапов, тайна загадочных коридоров. В носу «Ярославля» узенький коридорчик завел ее в тесный форпик, огороженный решеткой. Часовых здесь не было, очень ярко светила лампа, а за решеткой сидел человек… тот самый!

В первый момент девушка даже испугалась:

– Это вы, сударь? Почему вас держат отдельно?

– Очевидно, я опаснее других, – ответил Полынов. – Для таких хищников, как я, требуется особая изоляция…

Он приник лицом к прутьям решетки, и Клавочка вдруг обомлела от взгляда его глаз – золотистых, как мед, почти янтарных, а в глубине зрачков иногда вспыхивали отблески, словно человек давно сгорал изнутри и не мог догореть. Полынов спросил:

– Мадмуазель спешит во Владивосток к жениху?

– Нет, я плыву только на Сахалин.

– По какой же статье о наказаниях? – спросил он.

– По статье совести и гражданского долга.

– Но такой статьи в собрании имперских законов нет.

– Но она существует, даже неписаная, в душе каждого честного человека, если он желает быть полезен обществу.

Форпик размещался в самом носу корабля, и в нем было слышно, как форштевень сокрушает под собой волны.

– А вы не задумывались над вопросом, стоит ли наше общество того, чтобы ему услужали? Вот, например, я, – высказался Полынов, – неужели вы способны услужить даже мне?

– Мне вас очень жаль, сударь, – искренно ответила Клавочка. – Если угодно, я согласна помочь вам. Но… чем?

– Я был бы чрезвычайно признателен вам, если бы вы узнали, нет ли в партии арестантов политических ссыльных.

– Я сама спрашивала об этом господ офицеров. И если вы страдаете за убеждения, вынуждена огорчить вас: на «Ярославле» плывут одни лишь уголовники, а политических нету.

Полынов кивнул. Челищева улыбнулась ему:

– Впрочем, могу вас порадовать… Случайно на этом корабле плывет один политический, о чем никто не догадывается.

Полынов нервно отпрянул прочь от решетки:

– Кто он? По какому процессу? Русский или поляк?

– Это я, – вдруг ответила Клавочка…

Рев сирены заглушил ее слова: «Ярославль» уже втягивался в обширные гавани Порт-Саида, чтобы взять угля и пресной воды, пополнить запасы искусственного льда для кают-компании. Клавочка даже не пошла на берег, почти с ужасом ощутив, что она влюбилась в этого страшного человека, сидящего за решеткой форпика…

6. Приезжайте – останетесь довольны

С высокой колонны памятник Фердинанду Лессепсу как бы благословлял всех плывущих Суэцким каналом. Но для каторжан, которые уже не раз и не два – бежали с Сахалина, а теперь вдругорядь плыли этой же дорогой обратно, для них Лессепс означал новые страдания. Красное море встретило «Ярославль» сухими горячими ветрами, дующими из пустынь Аравии, мельчайший раскаленный песок забивал широкие сопла корабельных вентиляторов, дышать становилось труднее, с лиц матросов сползала кожа, а нежные губы женщин покрывались болезненными трещинами. Смертность среди арестантов в трюме сразу усилилась.

Старший офицер Терентьев, желчный и болезненный человек, удивлял Челищеву контрастами своей натуры: состояние мягкого добродушия иногда сменялось в нем порывами самой необузданной жестокости. Напрасно часовые в трюмах давали тревожные звонки на вахту мостиков, призывая забрать умерших, кавторанг не обращал на эти звонки внимания, объясняя так:

– Здесь район оживленного мореходства, а трупы могут всплыть, привлекая внимание иностранцев. Пусть уж валяются на своих нарах, пока не выберемся в океан… там и покидаем!

Оболмасов сказал Клавочке за столом:

– Представляю, какой аромат сейчас в трюмах…

По давней традиции судов Добровольного флота, в Красном море начинали расковку кандальных, потом до самого Цейлона каторжан брили заново. Рецидивистам обривали правую часть головы, а бродягам, не помнящим своего родства, – левую. Но в преступном мире всегда немало причин, чтобы из одной категории виноватых перейти в другую, и скоро все уголовники ходили с головами, выбритыми одинаково – как с правой, так и с левой стороны.

– Не понимаю, – возмущался Оболмасов за ужином, – неужели в трюмах не было обыска? Откуда у них взялись бритвы?

– Голь на выдумки хитра, – пояснил Терентьев. – Берется крышка от жестяного чайника. Один край ее оттачивается как лезвие. После этого – извольте бриться…

В открытом океане полуобморочных каторжан выводили из трюмов на верхние палубы, где матросы окатывали их забортной водой из пожарных «пипок». Так, наверное, на бойнях обмывают скотину, чтобы под разделочный нож мясника она поступала уже чистая. Каторжан стали выпускать из трюмов в отхожие места, расположенные наверху. Но охрана, вконец ошалевшая от жарищи, ленилась конвоировать людей поодиночке.

– Так чо я вам! – орали конвойные. – Или нанимался тута валандаться с вами? Дождись, когда другие захотят, тогда и просись. Меньше чем полсотни человек не поведу…

Тела каторжан покрывала тропическая сыпь, которая быстро переходила в злокачественный фурункулез. Все чаще шлепались за борт трупы, кое-как завернутые в куски парусины. При этом в машины давался сигнал «стоп», чтобы мертвеца не подтянуло в корму, где он сразу же будет раскромсан на куски работающими винтами… Вечером Клавочка Челищева поднялась на «крыло» мостика, чтобы полюбоваться звездами и величием Индийского океана. Терентьев сам подошел к ней и, облокотясь на поручни, долго помалкивал. Вода сонно шумела за бортом корабля.

– У вас есть на Сахалине друзья или родственники?

– Нет. Да и откуда им быть? – ответила Клавочка.

– На что же вы тогда рассчитываете, бедная вы моя? Нельзя же свой идеализм непорочной младости доводить до абсурда. Я шестой год «сплавляю» партии каторжан на Сахалин, и я лучше других знаю, каковы там условия… Вы же там погибнете, и даже винить некого, ибо каторга всегда остается каторгой!

Это пылкое признание пожилого человека даже смутило Клавдию Петровну, не сразу она нашлась, что ответить:

– Так не возвращаться же мне обратно.

– Теперь уже не вернуться… Сейчас, – продолжал Терентьев, – военным губернатором на Сахалине состоит Михаил Николаевич Ляпишев, генерал он добрый, насколько это возможно в сахалинских условиях. Он меня знает. Я напишу ему рекомендательное письмо, чтобы к вам отнеслись благожелательнее.

– Спасибо, – от души благодарила Клавочка.

– Но предупреждаю, что каторга смеется над слезами и клятвами. Если вы поверите кому-либо, вы погибнете тоже. Преступники, как никто, умеют вызывать в честных людях не только симпатию к себе, но даже сочувствие. В тюремном жаргоне бытует особое выражение – «дядя сарай», так называют всех людей, верящих тому, что им было сказано…

Мимо них пронесло в ночи ослепительный пароход, сверкающий от обилия электрических огней, до «Ярославля» донесло музыку корабельных баров и дансингов, где свободные люди флиртовали, развлекались выпивкой и танцами, даже не зная, что такое каторга. На миг девушке стало печально: этот пароход возвращался в Европу, и Терентьев с каким-то надрывом утешил Клавочку:

– Ладно! Зато мы скоро будем в раю Цейлона…

Пароход Добровольного флота еще плыл в Индийском океане, а в его трюмах, куда не достигали ароматы тропических фруктов, арестанты рьяно обсуждали, в какой тюрьме Сахалина надзиратель зверь, а какой продажен, сколько платить палачу, чтобы с одного удара не перебил тебе позвоночник, словно сухую палку.

Иван Кутерьма, человек бывалый, делился опытом жизни:

– На Оноре – великий мастер, плетью доску перешибет, а как треснет по табуретке, так она в куски разлетается. Зато сунь ему рубелек, он тебя так отгладит, так изнежит, будто живою водой ополоснешься и вскочишь с лавки еще здоровее…

Что им сейчас до райских красот Цейлона?

***

– Да, скоро и Цейлон, – сказал Полынов, когда Клавочка, движимая женским интересом, снова навестила его, одинокого узника в отдаленном коридоре носового форпика. – Советую вам сойти с корабля в Коломбо, и вы окажетесь в раю, где в древности блаженствовали Адам с Евой еще до их грехопадения…

Порою было трудно понять, когда Полынов говорит серьезно, а когда иронизирует. Но пришлось удивиться:

– Вы разве бывали и в Коломбо? – спросила она.

– Был. Но еще до своего грехопадения. – На этот раз Полынов сам высказал ей просьбу о помощи. – По вечерам из трюмов стали выводить на палубы всякую рвань и нечисть, чтобы она надышалась чистым воздухом. Я прошу вас найти случай передать Ивану Кутерьме, что я жду… Давно жду и очень жду…

– Чего вы ждете?

– Мандолину. Кутерьма поймет, что такое мандолина, а вам, милейшее создание, понимать такие вещи необязательно.

– Иван Кутерьма? А как мне узнать его?

– Гигант ростом. Верзила! На голове у него уродливый шрам от удара топором. Не узнать его просто невозможно.

– Хорошо. Я постараюсь, – обещала ему Клавочка…

Кутерьма выслушал девушку и проворчал в ответ:

– Ладно-кось, барышня. Завтрева же на эвтом месте…

На следующий день Иван подкинул к ее ногам маленький сверток, в котором было что-то тяжелое, и сделал это настолько ловко, что Клавочке даже не пришлось подходить к нему, а внимание конвоиров было отвлечено суматошной дракой, которую нарочно устроили в этот момент ивановские «поддувалы». Когда же девушка передала Полынову сверток, он сказал ей:

– Благодарю. До Гонконга осталось лишь восемь суток… Вы все-таки побывайте на берегу. Там есть отличный отель «Континенталь». Но снимите номер сразу на двоих.

– Кто же будет вторым? – оторопела Клавочка.

– Наверное… я! – рассмеялся Полынов, и было опять непонятно, то ли он говорит серьезно, то ли шутит…

В океане началась мертвая зыбь. «Ярославль», содрогаясь громадным корпусом, тяжело и плавно подминал под себя черную воду океана. Помимо каторжан, корабль имел торговые грузы, обязанный доставить их в порты назначения. От московской парфюмерной фирмы «Брокар» везлась большая партия духов и одеколонов для выгрузки в японском порту Нагасаки, а владивостокские магазины «Кунста и Альберса» давно ожидали прибытия закупленного ими в Лионе бархата.

– Вот и отлично, – рассуждал за ужином Оболмасов. – Значит, мы еще повидаем и танцы гейш Нагасаки… роскошная жизнь!

– Но вам, – язвительно заметила Клавочка, – кажется, больше всего понравилось пребывание в злачном Порт-Саиде…

Отношения между ними разладились именно с Порт-Саида, где Оболмасов торопливо скупал всякую непристойность. Теперь же его часто видели в отсеках третьего класса, там он любезничал с молодухами, плывущими на вызов своих мужей. Напрасно теперь геолог пытался оставаться перед Челищевой любезным кавалером, девушка решительно отвергла все его ухаживания:

– Тот опасный преступник на пристани в Одессе оказался хорошим физиономистом… И не старайтесь опекать меня, делая при этом вид, будто вы имеете на меня какие-то права!

– Не какие-то, а чисто моральные.

– Но я слишком далека от вашей морали…

Средь ночи Клавочку разбудила беготня матросов по трапам, а по металлу палуб цокали приклады винтовок караульной команды. Девушка накинула халат. В пассажирском салоне Оболмасов, стоя возле открытого буфета, наливал себе полный стакан виски. Он был бледен от испуга, виски проливалось мимо стакана.

– Что случилось, Жорж? – спросила его Челищева.

– Бунт… В котельных уже готовят подачу пара под высоким давлением, чтобы ошпарить всю эту сволочь в трюмах, как тараканов. Ужас! Ведь всех нас могли бы вырезать…

Он жадно выпил. Мимо них торопливо прошел заспанный мичман, пристегивая к широкому ремню кобуру с револьвером.

– Ничего страшного! – зевнул он. – Еще ни один рейс до Сахалина не обходился без фокусов… Идите спать. Сейчас все будет в порядке. Хорошо, что вовремя спохватились…

Где-то в глубине корабля грянул выстрел. Потом еще и еще. В салон ввели тюремного старосту, который сразу бросился на колени – стал молиться перед иконами:

– Слава те, хосподи! Нонеча самому батюшке-царю писать стану… может, и помилует? Страх-то какой, едва вырвался…

Оказывается, этот староста (тоже из каторжан) какой уже день выкидывал за решетку записки – для начальства: мол, готовится бунт. Но корабельные сквозняки тут же подхватывали мизерные бумажки, как негодный мусор, и часовые не обращали на них внимания. Наконец, один из них поднял записку старосты, но… не мог прочесть ее (по причине безграмотности).

– Нам усорили тут, паразиты, – сказал он.

Между тем в трюмах жить было уже невозможно. Никакая вентиляция не могла высосать из преисподней транспорта отвратные запахи пота и зловоние загнивающей пищи и блевотины укачавшихся людей, которые извергали свои нечистоты с третьего этажа нар на нижние, ноги арестантов скользили в этой мерзости, которая при качке переливалась с борта на борт. В этих кошмарных условиях иваны стали искать выход из трюма. Они обнаружили лазейку в узкий туннель, забранный решеткой, но прутья ее удалось раздвинуть. Иван Кутерьма одного из своих «поддувал» просунул башкою прямо в эту дырку:

– Вперед – за веру, царя и отечество! Ползи, покедова труба не кончится. Может, даст бог, и найдешь чего стоящего…

Иваны мечтали добыть оружие, чтобы, перебив охрану, завладеть кораблем и уплыть на нем куда-нибудь так далеко, где каторгой и не пахнет. Наконец из трубы туннеля выставилась голова верного «поддувалы». Он вернулся с разведки – пьян-распьян, но доставил в трюм два больших флакона.

– Там полно всего, – сообщил. – Теперь гуляем…

Иван Кутерьма ознакомился с этикеткой: «О-ДЕ-КО-ЛОН. НЕЗАМЕНИМЫЙ СПУТНИК ПУТЕШЕСТВЕННИКА. Освежает воздух в душном купе вагона, делая обстановку приятной. Бесподобен во всех отношениях как дезинфекционное средство. При покупке просим обращать внимание на фирменный № 4712. Остерегайтесь подделок!»

– Годится, – сказал Иван, опустошая флакон до дна. – Мы подделок не боимся…

Наконец одну из записок старосты случайно поднял машинист, человек грамотный, и доложил о ней старшему офицеру.

– Тревога! – объявил Терентьев. – Там уже все перепились. Но прежде любым способом выманите из трюма старосту…

Старосту вызвали из трюма якобы для наведения справок о заболевших. А на следующий день – как раз напротив цейлонского «рая» – устроили экзекуцию. Перепороть сразу 800 человек – на это сил никаких не хватит. Но уже сорок седьмой, не выдержав истязаний, выдал заговор, что подтвердили еще трое. Всех иванов заковали в кандалы и рассадили по разным клеткам корабельных карцеров. До Гонконга оставались сутки приличного хода, когда Терентьев сказал в кают-компании:

– А нам уже нет смысла навещать Нагасаки, ибо все духи и душистые притирания фирмы Брокара выпиты. Не знаю, что будет во Владивостоке, когда мы предъявим магазинам «Кунста и Альберса» куски лионского бархата, разрезанного на портянки…

Только он это сказал, как появился боцман:

– Ваше благородие, – козырнул он, – прямо как нечистая сила у нас завелась… Этот-то телегент, что отдельно в форпике сидел, куда-то исчез. Утром еще был, а чичас нету его…

Клавочка чуть не вскрикнула: это ведь о нем, о Полынове!

Боцман потряс перед офицерами связкою звенящих кандалов:

– Сам и расковался. Не на заклепках, а на штифтах были. Вот ведь сволочь какая… где ж у них стыд? Где ж у них совесть?

***

До Гонконга оставались считанные мили, а Полынова нигде не могли найти, и мичманы стали уже поговаривать, что он наверняка выбросился в море, чтобы плыть до берега. «Может, и так, – соглашались другие, – но каким образом он мог выбраться из своей секретной камеры форпика?» Чудовищные догадки приходили в голову Челищевой; она не хотела верить, что Иван Кутерьма передал ей отмычки для Полынова, которые и вернули ему свободу. Неужели она сделалась сообщницей преступников?.. На горизонте почти гравюрно проступили очертания берегов, а Полынов еще не был найден. Обшаривали все закоулки транспорта и при этом спешили, ибо близость Гонконга давала беглецу больше шансов скрыться с корабля. Вот и рейд, где можно отдавать якорь…

– Нашли! – раздался торжествующий голос боцмана.

– Где нашли? – резво вскочил Терентьев.

– Да в маяке нашли…

«Маяком» назывался медный пустой столб в рост человека, внутри его полыхал бортовой огонь, предупреждающий встречные корабли о возможности столкновения. Офицеры и пассажиры разом высыпали на палубу. Полынова обыскали, но «мандолины» при нем, конечно, не обнаружили. Терентьев был в бешенстве:

– Ты думаешь отделаться карцером? Нет, голубчик, я тебя запихаю обратно в маяк и закрою на ключ, поставив часового с оружием. Вот и будешь светить прямо по курсу… Сразу зовите сюда кузнецов! Заковать его по рукам и ногам.

«Ярославль» снова вышел в океан, солнце стояло в зените, а медный колпак маяка раскалился до такой степени, что на нем, как на сковородке, можно было выпекать лепешки. Страшно думать, что внутри этого столба замурован живой человек. Судовой доктор долго терпел, потом не выдержал, сказав Терентьеву:

– Вы, конечно, вправе наказывать людей, но вы лишены права убивать их. Я, как врач, публично протестую против этой варварской пытки, которую вы устроили человеку.

Старший офицер «Ярославля» отвечал:

– Почему, вы думаете, я не ставил в форпике часового? Там был замок решетки с секретом. Сначала надо сделать два поворота на закрытие, а потом уже открывать… Так он, гадина, и тут сообразил! И я не выпущу его из маяка, пока не сознается, откуда у него – после многих обысков! – оказалась своя «мандолина»? Не мог же он ковырять секретный замок пальцем…

Ото всех этих разговоров, обращенных, казалось, непосредственно к ней, виновнице добывания отмычек, Клавочка не знала, куда ей деться, и наконец она бурно расплакалась.

Терентьев положил сигару на край пепельницы и сказал:

– Ну, если и Клавдия Петровна плачет… выпустим!

Когда открыли дверку металлического столба, на доски палубы безжизненным кулем вывалился Полынов.

– В лазарет его… быстро! – командовал доктор.

В лазарете преступник обрел сознание, наконец он разглядел и лицо Челищевой… Губы его сложились в гримасе улыбки.

– Теперь вам понятно, – сказал он, – почему я просил снять в роскошном «Континентале» Гонконга номер на двоих?

– Не смейте делать из меня свою сообщницу!

Ответ был почти оскорбителен для девушки:

– Но ведь вы… политическая, не так ли?

– Но еще не каторжница! – в гневе отвечала Челищева.

Когда миновали Цусиму и вошли в Японское море, уже на подходах к Владивостоку, всем узникам «Ярославля» бесплатно выдавали конверты и бумагу, чтобы отписались на родину. Грамотеи писали домой сами, а потом собирали пятачки с неграмотных, просивших сочинить за них «пожалобней, чтобы до слез проняло». Рецидивисты хорошо знали сахалинские порядки: там не станут томить человека в тюрьме, если к нему приезжали жена и дети. Всю семью в тюрьму не посадишь, чтобы кормить ее от казны, а потому считалось, что арестанта лучше из тюрьмы выпустить – и пусть живет где хочет; отсюда и возникло типично сахалинское выражение – «квартирный каторжанин» (то есть живущий на вольных хлебах). Теперь в трюмах корабля опытные ворюги со знанием дела поучали плывших на Сахалин «от сохи на время»:

– Пиши жене, что корову уже получил, скоро верблюда дадут с павлином. Поросят и арбузов тута сколь хошь. А коли, мол, не приедешь, дура старая, так мне от начальства уже молоденькую обещали. У ней губки бантиком, попка с крантиком, а сама фик-фок – на один бок! Так и пиши, «дядя сарай»…

И – писали. Даже те, которые по церковным праздникам в деревнях увечили своих жен смертным боем, теперь обращались к своим супругам чересчур уважительно: «Драгоценные наши Авдотьи свет Ивановны! Как можно поскорее приезжайте ко мне отбывать веселую каторгу – останетесь премного довольны…»

7. Власти предержащие

Татарский пролив опасен частыми штормами. Якоря плохо держали корабли за каменистый грунт, и, чтобы не разбиться о скалы близ Александровска, суда подолгу дрейфовали в открытом море, они спешили укрыться в бухте Де-Кастри, искали убежища в Императорской (ныне Советской) гавани.

Многие селения Сахалина связывались с миром только зимою, а летом меж ними пролегали звериные тропы; через таежные реки природа сама навалила подгнившие деревья, словно перекинув мостики для пешеходов. На вершинах сопок, окружавших Александровск, и в глубине таежных падей до начала июля не таял снег, а в октябре выпадал уже новый. Июнь бывал отмечен инеем на траве, Сахалин рано испытывал заморозки. С маяка «Жонкьер», что светил кораблям от самых окраин города, тоскливо подвывала сирена да погребально названивал штормовой колокол. Александровск, эта убогая столица каторги, насчитывал тогда четыре тысячи жителей, и, как парижане гордились Эйфелевой башней, так и сахалинцы хвастались зданием тюремного управления:

– Гляди! Два этажа. Глянешь – и закачаешься…

Все постройки в городе сплошь из дерева, а по бокам улиц – мостики из досок, скрипучие. Дома обывателей в два-три окошка, возле них чахлые палисадники. Зелени и деревьев мало (все уже повырубили). Зато столицу украшали две церкви, мечеть, костел и синагога. Был приют для детей, брошенных родителями, и богадельня для ветеранов каторги, которые по дряхлости лет воровать и грабить уже неспособны. Была еще больница на 200 кроватей, а в селе Михайловке – дом для умалишенных. Вдоль речушки Александровки от самого базара тянулась Рельсовая улица, пока она не терялась в лесу, и на Рельсовой по вечерам одному лучше не показываться. С чего здесь живут люди – сам бес не знает, но они живут, и по вечерам, под тонкие комариные стоны, окна домишек оглашали азартные всплески голосов:

– Пять рублей мазу! Задавись ими, глот.

– Бардадым… я уже пас, катись налево.

– Держу шелихвостку… на ять дамочка!

Каторга умудрялась играть везде. Даже в удушливых штреках угольных копей Дуэ. Ради карт отдавали последнюю пайку хлеба. Азарт доводил до полного растления личности, до самоубийств. Когда играть было уже не на что, тогда ставили в банк свою поганую жизнь. Продували в штос жен и детей своих. Все шесть тюрем Сахалина обслуживали только мужчин. А женскую тюрьму пришлось закрыть после того, как все сидящие в ней арестантки оказались в интересном положении. После карт и женщин на Сахалине выше всего ценилась водка! Бутылка паршивого спирта, добытая в казенном «фонде» за 25 копеек, после всяческих спекуляций и авантюр, уже наполовину разбавленная водой, доходила в цене до десяти рублей. Зато вот личную свободу каторга ни в грош не ставила. Люди на каторге так и говорили:

– Свобода дома на печи лежать осталась, а здеся я всегда хуже пса безродного! И перед каждым фрайером, что в фуражке чиновника, обязан за двадцать еще шагов шапку ломать да с тротуара в грязюку полезать, кланяясь ему… Какая ж тут свобода, ежели на Сахалине этой штуковины даже скотина не ведала!

Это верно. Сами всю жизнь скованные, сахалинцы не давали свободы и своим животным. Какая бы добрая собака ни была – все равно сажали на цепь; куриц привязывали за ноги к заборам, а на шеи свиньям набивали тяжкие колодки. Самые последние корабли покидали Сахалин глубокой осенью, и не раз у трапов стояли плачущие люди, умоляя отвезти их в Россию. Это были каторжане, уже отбывшие срок наказания, уже свободные люди, никак не сумевшие скопить денег на обратный билет. Им говорили:

– Да пойми, как же я тебя без билета возьму?

– Мил человек, возьми меня. Где ж я тебе денег на билет наскребу? Нетто грабить да убивать кого? Посуди сам.

– Все понимаю. Сочувствую. Но без билета нельзя.

– Эх, мать вашу так! Выходит, тута и век пропадать, не сповидаю родимых детушек, не поклонюсь родным могилкам.

– Ну, валяй отсюда… много вас таких!

От самой тюрьмы Александровска, прижимаясь к ней, как дитя к нежной кормилице, далеко тянется Николаевская улица, на которой селилась «аристократия» каторжного управления. Здесь, в ряду казенных учреждений, дома чиновников, местный клуб с буфетом и танцзалом, квартиры семейных офицеров гарнизона. Между ними не возвышался, а лишь выделялся застекленной террасой дом военного губернатора всего Сахалина.

Михаил Николаевич Ляпишев, генерал-лейтенант юстиции, до Сахалина уже немало вкусил от судейской практики: он был военным прокурором в Казанском, затем в Московском военном округе. Сегодня он проснулся в дурнейшем настроении. Весна – время побегов; недавно каторжане разоружили конвой, отняв десять винтовок, а потом дали настоящий бой целому отряду.

– Совсем уже обнаглели, – проворчал губернатор.

Накинув мундир, но не застегнув его, Ляпишев сначала проследовал на кухню, где возле плиты уже хлопотал его личный повар из каторжан, знаток утонченной гастрономии – барон Шеппинг, имевший восемь лет каторжных работ за растление малолетних.

– Что за обед? – осведомился у него генерал.

Возле плиты с грохотом свалил охапку дров губернаторский дворник Евсей Жабин (10 лет каторги за святотатство).

– Тише, – поморщился Ляпишев, – люди еще спят…

К нему подошла чистенькая горничная Фенечка Икатова, его давняя пассия (12 лет каторги за отравление мышьяком барыни, которая вздумала ревновать ее к своему мужу).

– Михаил Николаевич, кофе или какава? – спросила она.

– Чай, – кратко отвечал Ляпишев…

Минуя канцелярию, где сидел писарь из князей Максутовых (15 лет за расхищение казенных денег), губернатор продвинулся в кабинет, там и застегнул мундир на все пуговицы. Потом он пригладил ладонью прохладную обширную лысину и, расправив бороду надвое, уселся за стол. Фенечка Икатова принесла ему не только чай, но и самые свежие сахалинские сплетни:

– Вчерась из Корсаковска японский консул заявился. Сказывали, что япошки, живущие в нашем городе, собираются фотографию открывать, всех на карточки сымать будут.

– Ерунда какая! – ответил Ляпишев. – Можно подумать, у нас все уже есть, только фотоателье не хватает.

– Ночью, – продолжала оповещать его Фенечка, – на Рельсовой одного сквалыгу пришили, сколько взяли – неизвестно, а на базаре мертвяка нашли. Прокурор Кушелев уже выехал…

Недавно Ляпишев спровадил на материк Софью Блюфштейн, известную под именем Сонька Золотая Ручка, которой приписывали на Сахалине генеральное руководство грабежами и убийствами, но и без этой аферистки число преступлений не убавилось. Тут явился заместитель Ляпишева по гражданской части статский советник Бунге, принеся скорбную весть: бежали 319 каторжан, а поймано лишь 88 человек… Бунге сказал:

– Я не знаю, как быть. Давайте в отчете на материк напишем, что бежало двести, а сотню уже переловили. Все равно ведь в нашей бухгалтерии сам дьявол не разберется.

– Да нет, – сказал Ляпишев. – Надо быть честным. От этих приписок и недописок не знаешь, где право, а где лево.

Бунге протянул ему газету «Амурский край». На первой же странице жирным шрифтом был выделен подзаголовок статьи: «САХАЛИН РАЗБЕГАЕТСЯ». Губернатор пришел в отчаяние:

– Не могу! Голова раскалывается. Вот уеду в отпуск и ей-ей уже не вернусь на Сахалин, чтоб он треснул.

– Раньше было проще, – посочувствовал ему заместитель. – Бежал. Поймали. Повесили. А теперь пошли всякие гуманные веяния. Развели сопливый либерализм… уж и повесить человека нельзя! Сразу поднимается вой: палачи, кровопийцы, сатрапы! А их бы вот сюда, на наше место… Кстати, Кабаяси в городе.

– Уже извещен. Что консулу надобно?

– А разве японцы скажут честно? Телеграф всю ночь работал, – доложил Бунге. – «Ярославль» уже на подходах к Владивостоку, Слизов со своей Жоржеткой возвращается из отпуска…

Вечером Ляпишев без всякой охоты принял японского консула. Кабаяси просил у него разрешения на открытие в селениях Сахалина магазинов с товарами фирмы «Сигиура».

– Господин консул, – устало отвечал Ляпишев, – вы часто просите у меня согласия на открытие магазинов. Я каждый раз даю вам разрешение. Но магазинов «Сигиура» до сих пор нет. А вы опять приходите ко мне с вопросом о разрешении магазинов.

Кабаяси с улыбкой выслушал губернатора:

– Мы, японцы, хотели бы выяснить насущные вопросы сахалинского рынка. Если мы хорошо изучили, что нравится женщинам Парижа или что любят китайцы в Кантоне, то мы никак не можем уловить потребности жителей вашего Сахалина.

– Конечно, – отвечал Ляпишев, – здесь неуместна распродажа вееров, как не нужны и кимоно для каторжанок. Но мы не откажемся от ваших фруктов, от вашего превосходного риса. А зачем вам понадобилась фотография в Александровске?

Кабаяси восхвалил красоту сахалинских пейзажей. По его словам, если издать альбом с видами Сахалина и местных типов, его мигом раскупят японцы, а выручку от продажи альбомов консул согласен поделить с губернским управлением Сахалина.

– Не надо нам выручки, – сказал Ляпишев, поднимаясь из-за стола. – Я не ручаюсь за красоту сахалинских пейзажей, но сахалинские типы… Лучше бы мои глаза их никогда не видели!

Он покинул кабинет, но задержался в канцелярии, где князь Максутов доложил, что принята телеграмма из Николаевска:

– На Амуре уже поймали четырнадцать беглецов… Может, вам будет угодно задержать отправку отчета в Приамурское генерал-губернаторство? Подождем, пока не выловят побольше.

– Я такого же мнения, – согласился Ляпишев. – Будем надеяться, что выловят еще многих.

Ляпишев прошел в свои комнаты и, сняв мундир, вызвал Фенечку:

– «Ярославль» уже на подходе… Куда мы распихаем еще восемьсот негодяев – ума не приложу! О господи, как мне все это осточертело, и не знаю, когда это все кончится…

***

Политическая каторга на Каре просуществовала до 1890 года. Незадолго до ее ликвидации возникла для «политиков» каторга на Сахалине, длившаяся 18 лет (1886–1903). За этот немалый срок через Сахалин прошел 41 человек, из них умерли пятеро, а трое покончили самоубийством, не выдержав издевательств местных сатрапов. Приравненные к разряду уголовников, революционеры недолго сидели в тюрьмах, ибо Сахалин всегда нуждался в честных и грамотных людях. Именно трудами «политиков» были заведены на каторге детские школы, метеостанция давала на материк точные сводки погоды, наконец, среди них оказались ученые, они много печатались в научных изданиях, их труды по этнографии Сахалина переводились на европейские языки. Ляпишев, не в пример другим губернаторам, говорил политическим «вы», он не боялся, в нарушение всяких инструкций, выплачивать «политикам» жалованье, не гнушался подать им руку, чего никогда не делали его чинодралы… Михаил Николаевич признавал:

– Если мне нужен начальник склада, я доверю его не своему чиновнику, а именно «политику», ибо он не разворует добро, а сохранит… Вообще, господа, если что и останется на Сахалине хорошего в памяти потомства, так это будет связано с именами непременно политических преступников!

Утром губернатор телефонировал за 600 верст в город Корсаковск – самый южный город Сахалина, где и климат благодатнее, где и жизнь привольнее. Он предупредил барона Зальца, тамошнего начальника, чтобы снимал с «Ярославля» всех каторжан, у которых сроки наказания не выше четырех лет:

– А всех с большими сроками пусть доставят на север – к нам, где условия надзора построже да и жизнь намного поганее, нежели у вас, почти курортников… Всего доброго!

Прибытие любого корабля из Европы, пусть даже плавучей тюрьмы, для чиновников Сахалина всегда событие «табельное», дамы заранее шили новые туалеты, а их мужья не скрывали желания навестить корабельный буфет. Был пасмурный денек, сеял мелкий дождик, когда телеграфисты сообщили, что «Ярославль» миновал траверз Императорской гавани и, если не помешают льды, выпирающие из Амурского лимана, то завтра его можно ожидать на рейде Александровска. С утра пораньше к побережью выступила конвойная команда, из города потянулись вереницы колясок с администрацией. «Ярославль» уже дымил на рейде напротив маяка «Жонкьер»; баржи с каторжными командами (из числа матросов военного флота) торопливо переваливали из трюмов корабля на берег отощавшую и крикливую массу арестантов, которых тут же запирали в карантинный барак. Сразу начинался медицинский осмотр всех прибывших, их регистрация. При этом диалоги были столь же выразительны, как и сами действия властей предержащих:

– Ну, называйся… по какой статье прибыл?

– Перегудов Иван… по бродяжничеству.

Тут же кулаком прибывшего по морде – бац:

– Ах ты, шкура дырявая! Ведь ты в позапрошлом годе уже бывал здесь под именем Филонова… бежал? Теперь заново перекрестили тебя? Эй, в кандалы его!

Давай следующего…

У стола комиссии парень из крестьян – его тоже в ухо.