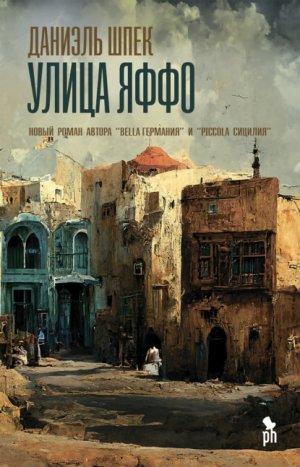

Улица Яффо Шпек Даниэль

– Мы не арабы, мы итальянцы! Если кто-то спросит тебя, откуда ты родом, никогда не говори, что из Туниса. Говори, что мы из Рима. Это даже не ложь, потому что мы были там в лагере и потом сели на корабль, помнишь?

– Почему?

– Все любят итальянцев. Никто не любит арабов.

Как и на Кипре, здесь существовала своя иерархия. Сабры, пионеры, родившиеся на территории Израиля, были важнее выходцев из диаспоры. Сабры более мускулисты и более уверены в себе. «Ты приехал по убеждению или ты приехал из Германии?» – спрашивали они. И даже если Жоэль говорила, что она из Италии, дети в кибуце называли ее просто «йекке» [15].

Солнце только встало, а девочки уже носятся в платьях с коротким рукавом, а мальчики – по пояс голые, соревнуются, кто быстрее загорит, чтобы стать как пионеры на плакатах: лопата на плече, рабочая кепка и короткие белые штаны. Ясмина нашла работу в детском саду и еще помогала в поле. Морису, чьи руки не годились для грубой работы, плуга или лопаты, поначалу пришлось трудно. Чему ты учился, спрашивали они. Я умею фотографировать, отвечал он. Но фотограф здесь никому не требовался. Фотографии должны хранить память о прошлом. А здесь прошлое не имело никакой ценности. Даже настоящее было лишь мостиком в будущее.

– Я могу ремонтировать вещи, – говорил он.

– Какие вещи?

– Часы, радиоприемники, фотоаппараты.

– А трактор тоже сможешь починить?

Если Морис разбирал дизельный двигатель, то полировал детали столь бережно, будто то были шестеренки наручных часов. И пусть в том не было необходимости, но он очищал любой мельчайший винтик, прежде чем собрать все обратно. Кибуцники поторапливали его. Считали, что он теряет время. Для сионистских пионеров скорость была превыше совершенства, всё – лишь средство для достижения цели. Для Мориса, однако, смысл ремонта крылся в самом процессе. Ему доставляло удовольствие восстанавливать вещи в их первоначальном виде, какими они были в те времена, когда мир еще не разрушился. Tikun olam, называл это отец Ясмины, ежедневное исправление мира.

– Ты похож на него, – говорила Ясмина. – Руки медленные, а глаза быстрые.

Когда-то отец Ясмины извлек пулю из ноги Мориса без наркоза, потому что в доме не было морфия.

– Без твоего отца, – сказал Морис, – меня бы здесь не было. Он подлатал мне не только тело, но и мою душу.

Иногда Морис ездил на грузовике в Хайфу, отвозил на рынок картофель, молоко и яйца, а возвращался с тяжелыми деревянными ящиками, которые забирал в порту. Когда Жоэль любопытствовала, что это он привез, он отвечал: детали для двигателя. Однажды ночью Жоэль наблюдала через окно, как он и другие мужчины перетаскивают груз в классную комнату. На следующее утро ящики исчезли, но прошел слух, будто где-то внизу, прямо под ногами, находится тайник с оружием. И когда однажды утром британские солдаты въехали на площадь на своих джипах и грузовиках и обыскали все вокруг, родители строго-настрого приказали детям помалкивать. Жоэль сдержала слово, как и остальные дети. Когда солдаты уехали ни с чем, все были очень горды собой, и сабры, и йекке.

Встречался ли Морис тайно с Виктором во время своих поездок в Хайфу? Жоэль этого не знает. О Войне за независимость он рассказывал меньше, чем о любом другом периоде своей жизни, даже спустя десятилетия. Жоэль уверена, что он помогал, – все тогда помогали, – но выполнял лишь ту роль, которую ему отвел Виктор. Наверняка он был счастлив, что не должен брать в руки оружие и может проводить каждую ночь с семьей, – не для того он дезертировал, чтобы вскоре оказаться на следующей войне. Хотели того иммигранты или нет, но они были частью этой войны. Чтобы жить здесь, следовало бороться. Ты не мог остаться в стороне – ступив на портовую набережную, они примкнули к одной из сторон. Никто не мог скрыться – гражданская война была повсюду. Британцы все еще управляли страной, арабские государства еще не напали, и все же повсюду таилась опасность. Каждый вечер кибуцники собирались вместе в столовой и слушали по радио новости Хаганы. Когда раздавалась характерная насвистывающая мелодия, все моментально замолкали. И диктор сообщал о нападениях арабских бойцов на еврейские поселения и о победах еврейской подпольной армии. Так Жоэль выучила географию новой родины, по названиям мест, попадавших под удар. Йехиам, Тират-Цви, Магдиэль. Пустыня Негев, плодородная Галилея и священный Йерушалаим. «Фронт – это вся страна, – звучало из маленького радиоприемника. – Каждый мужчина – солдат! Не сдадим ни одного поселения! Наше секретное оружие называется: иного выбора нет!» Почему они нас ненавидят? – спросила Жоэль. Потому что мы евреи, ответили дети-сабры. Мы купили этот кусок земли. Мы хотели жить в мире. Но они нападают на нас. Мы должны защищаться.

Однажды Морис взял Ясмину и Жоэль в Хайфу, на рынок. Машина громыхала по дороге у горы Кармель, как вдруг они наткнулись на блокпост. Перевернулся автобус. Вокруг суетились британские солдаты. Когда они медленно проезжали мимо обломков, через грязное боковое окно Жоэль впервые в жизни увидела мертвого человека. Мужчина лежал на асфальте, кто-то накрыл его лицо тканью, вокруг головы растеклась лужа крови. Жоэль испугалась, как ее было много и какая она темная, почти черная. Потом Ясмина закрыла ей глаза, и она слышала только крики мужчин. Она так и не знает, кто был тот погибший, помнит только, что Морис запретил Ясмине в тот день садиться в автобус или заходить в соседнюю арабскую деревню. И больше никогда не возил их в Хайфу. Слишком опасно, сказал он, город в огне.

Мир Жоэль сжался до защищенного холма, и от кибуца в ее памяти осталась смесь противоречивых чувств – страх перед неопределенной, таящейся вокруг угрозой и радость, когда она пела с детьми сионистские песни, гимны во славу земли, предков, Иерусалима. Хотя она не понмала многих слов на иврите, ей нравилось их звучание. Иногда, проснувшись ночью и пробираясь босиком в темноте к туалету, она тихонько напевала, чтобы прогнать страх.

Потом весна рассыпала по равнине красные анемоны, и Морис сказал Жоэль: «У нас будет квартира. Только для нас». Они упаковали свои немногочисленные пожитки в чемодан и сели на автобус до Хайфы. На полях цвели миндальные деревья. Когда они вышли около гавани, их встретил едкий запах остывшего дыма от сгоревшего бензина. У ворот сгрудились британские джипы и бронетранспортеры. По другую сторону забора стояли в очереди иммигранты в изорванной одежде. Потерянность на лицах, ожесточенные споры на английском и иврите. И повсюду бойцы Хаганы.

Жоэль не боялась. Быть может, потому что она не все понимала или потому что рядом всегда кто-то о них заботился. Посреди распадающегося порядка возникал новый порядок, где все было прекрасно организовано и подготовлено. Тут женщины проверяли по спискам имена, там другие женщины раздавали удостоверения, и, наконец, мужчины с автоматами, которые провели маленькую семью Жоэль через заграждения из колючей проволоки в район над гаванью. Они были не одни, с ними отправили еще несколько человек, прибывших неведомо откуда, и когда кто-то спрашивал Мориса, кто помог ему с удостоверением, он отвечал просто: «Друг». То же самое он сказал и Ясмине, и ничего больше.

Они поднимались в гору, мимо разбомбленных домов, обгоревших деревьев и обугленных остовов машин. Повсюду воняло бензином и дымом. Улицу перегороживали баррикады из мешков с песком и мебели, каркасов кроватей и обгоревших автомобильных шин. На асфальте валялась вывеска магазина с арабскими буквами. Повсюду крутились собаки. Посреди тротуара Жоэль увидела деревянные напольные часы с немым латунным маятником за разбитым стеклом. Но самым странным ей показалось другое – не загадочные предметы на улице, а отсутствие музыки. Никто не пел, нигде не играло радио. Только тогда Жоэль поняла очевидное, когда увидела парикмахерскую с открытой дверью. Пекарню, в которой пахло мукой. Футбольный мяч перед обугленной стеной дома. Люди, здесь не было людей.

– Вот наш дом, – сказал Морис, остановившись.

Жоэль подняла глаза на фасад. Камни были цвета песка в пустыне. На кованом железном балконе развевалось на ветру белье. Это был теплый весенний день 1948 года на улице Яффо.

– Какая квартира наша? – спросила Ясмина.

– Выбирайте сами, – ответил человек с винтовкой. – Но быстро.

Ясмина выбрала второй этаж. Она сказала, что внизу слишком близко к улице, а выше будет трудно носить покупки. Человек с винтовкой взломал дверь, и они вошли.

– Нравится? – спросил Морис.

– Да, – ответила Ясмина.

– А что с мебелью? – спросил Морис человека с винтовкой.

Тот пожал плечами.

Ясмина осторожно села на зеленый диван и оглядела комнату. Там был обеденный стол с четырьмя стульями, стенной шкаф с дверцами из темного дерева и радиоприемник. На стене висела картина с цветами.

– А ключ? – спросил Морис.

– Поставите новый замок. Сходите к Джузеппе на улицу Арлозоров. Он тоже из Италии. Вы же итальянец, да?

– Да.

– Шалом. Мазаль тов.

Человек с винтовкой вышел из квартиры, и Морис попытался закрыть дверь. Но она осталась приоткрытой. В этот момент словно огромная тяжесть упала с их плеч. У них все получилось. Ясмина обняла Мориса и разрыдалась. Жоэль, осматривавшая квартиру, перепугалась и замерла. Ясмина содрогалась всем телом, впившись пальцами в его спину. Затем она опустилась на колени, словно чтобы ощутить надежность пола. Морис крепко держал ее, пока она не утихла. Он увидел страх в глазах Жоэль. И подозвал ее к себе. И стоило ей очутиться в папиных объятиях, как страх прошел.

Впервые за пять лет жизни у Жоэль появилась собственная комната. Две кровати, шкаф и письменный стол. На столе она нашла несколько карандашей и две синие школьные тетради. В одной были цифры и уравнения, в другой – английские слова. Записи обрывались в середине тетради; последним словом было pharmacist. Жоэль забралась на стол и выглянула в окно. Улица Яффо была не слишком узкой и не слишком широкой, с тротуарами на каждой стороне и четырехэтажными многоквартирными домами из камня песочного цвета с красивыми арочными окнами. Здесь были небольшие магазины, рестораны и мастерские, кинотеатр, церковь и пожарная станция. Улица вытекала из лабиринта Старого города и, проходя вдоль гавани, вела из Хайфы. Одни дома смотрели на склон холма, другие – на море. Вывески над закрытыми магазинами были на арабском, иврите, английском, итальянском и греческом. Молчаливые дома казались декорациями без актеров.

В окне через улицу мелькнул силуэт женщины. Она задернула занавеску. Жоэль вздрогнула.

– На улице есть и другие евреи, – успокоила ее Ясмина.

– Кто жил в моей комнате? – спросила Жоэль.

Ясмина пожала плечами и неуверенно огляделась.

– Они вернутся?

– Кто знает.

Позже, когда они спустились на улицу, чтобы найти какую-то еду, Жоэль попросила отца прочитать имена на дверных звонках у входа, потому что буквы были арабские и латинские, а она научилась читать пока только на иврите.

– Абу Навас, – прочитал Морис. – Тиби, Йодех, Ханаан.

Другие таблички он не смог разобрать.

– Где они сейчас? – спросила Жоэль.

– Ушли, – ответил Морис.

– Куда?

– Я не знаю.

– Почему они ушли?

– Из-за войны.

– Война уже закончилась?

– Нет.

– Нам тоже придется опять уехать?

Морис наклонился к ней, взял ее руки и твердо посмотрел ей в глаза.

– Нет. Мы остаемся здесь.

Первая ночь выдалась тяжелой. В комнате Жоэль было так тихо, что она слышала свое дыхание. Твоя собственная комната, говорили родители, разве это не прекрасно, – но Жоэль не могла заснуть. Ей вдруг стало не хватать звуков других людей – в общей спальне, в бараке, в трюме корабля. Она привыкла просыпаться от чьего-то кашля, затыкала уши, чтобы не слышать храп. А сейчас ее пугала эта ночная тишина. Она встала, залезла на стол и выглянула в окно. Улица Яффо в лунном свете была призрачно тиха. Ни машин, ни музыки, одна лишь тишина. Да далекий собачий лай. Жоэль прокралась в прихожую. Из спальни родителей доносились странные звуки. Она надавила на ручку двери. Заглянула в щель и увидела обнаженные тела родителей, сплетенные силуэты в темноте. Родители двигались точно во сне, неистово, в ритме какой-то тайной музыки и испуганно дернулись, когда заметили Жоэль.

– Иди сюда, – сказала Ясмина, и Жоэль неуверенно приблизилась к кровати.

Она забралась в постель, на лоб ей легла горячая мамина ладонь. Мама была мокрой и очень живой. И Жоэль заснула.

Наутро улица забурлила. Стоя на балконе, Жоэль наблюдала через решетку, как новая группа иммигрантов поднимается из порта с чемоданами и перевязанными веревкой коробками. Морис объяснял Ясмине что-то про Хагану, а Жоэль, не понимая, о чем он говорит, просто радовалась: среди прибывших были дети. Людей не сопровождали вооруженные солдаты, один лишь горячий ветер, вздымавший пыль вдоль улицы. Новенькие разбредались по домам. С лестничной клетки донеслись шаги, дверь их квартиры вдруг со стуком распахнулась, и Морис поспешно вышел в коридор, преграждая путь. Извини, смущенно сказал незнакомец, а когда Морис не понял, добавил: antschuldigt mir. Затем жена незнакомца, или это была его мать, указала на дверь напротив и спросила что-то по-русски, пока мужчина взламывал замок. Так они познакомились с соседями. Морис помог им вынести коробки из квартиры; мы все равно не можем читать эти книги, сказали они, может, вы понимаете по-арабски? Нет, ответила за него Ясмина, давайте выставим их у подъезда, может, заберет кто-то, знающий этот язык. И когда позже Морис спросил ее, почему она солгала, ведь она говорит на тунисском арабском, Ясмина коротко ответила: Никогда не знаешь, что скажут люди. Он кивнул.

Вечером они отнесли соседям кастрюлю хлебного супа, который приготовила Ясмина. Соседи поблагодарили их, и, уже собираясь уйти, Морис увидел пианино. «Бёзендорфер» черного дерева, старое, но в очень хорошем состоянии. Русские что-то сказали, и он, догадавшись, о чем они говорят, покачал головой. Тогда мужчина схватил его за руку и потянул к пианино. Откинул крышку: давай же. Но Морис извинился, и они с Ясминой и Жоэль ушли.

– Почему ты не стал играть? – спросила Ясмина.

– Это не мой инструмент.

– Ну и что? Ты же играл на пианино моих родителей.

– Я знаю только немецкую музыку, – тихо сказал он, и Ясмина быстро обернулась к дочери, которая ловила каждое слово.

Жоэль до сих пор помнит выражение ее лица, по которому она поняла, что услышала то, чего ей слышать было нельзя. В глазах матери был страх, причину которого она поймет много позже. Ясмина взяла Жоэль за руку и повела укладывать спать.

Той ночью Жоэль уже не чувствовала себя одинокой. Шаги сверху, голоса с улицы залетали в ее комнату. Возбужденная ими, она выглянула на улицу. Окна в доме напротив были освещены. Она видела, как женщины там застилают постели, а мужчины двигают мебель, слышала удары молотка и звуки аккордеона, под который старики пели на языке, знакомом ей по Лагерю номер 60.

Zog nit keyn mol az du geyst dem letstn veg!

Не говори, что ты идешь в последний путь!

На следующий день Морис снял замок с двери, и они пошли к слесарю Джузеппе, чтобы тот сделал ключ. Повсюду Жоэль видела что-то непонятное, что родители не могли ей толком объяснить. Она видела женщин, ссорящихся из-за детской коляски, полной фарфора. Она видела разбитую витрину магазина и помятую машину, на крышу которой мужчины затаскивали холодильник. Она видела еврейских лавочников, забивавших свои витрины досками. Видела ребенка, одиноко стоящего на перекрестке и зовущего родителей. Видела лошадь, галопом несущуюся по улице Яффо, с диким ржанием, исходя пеной. Ясмина успела втащить Жоэль в дверь, прежде чем лошадь проскакала мимо. Затем по улице эхом прокатился выстрел; лошадь споткнулась и упала. Жоэль успела увидеть, как дергаются ее ноги, как морда с выпученными глазами тянется к небу, а затем голова медленно опустилась и лошадь перестала шевелиться.

Когда они поднялись к себе в квартиру, в их прихожей стоял высокий мужчина. У него была только одна нога и деревянный костыль. Ясмина громко вскрикнула, и тут из комнаты Жоэль вышел еще один мужчина. Он был в нижней рубахе, один глаз закрыт черной повязкой, а в руке он держал винтовку. Он рявкнул что-то на иврите. Ясмина подхватила Жоэль на руки. Морис велел мужчинам немедленно уйти, но те объявили, что теперь они будут жить здесь. Морис в ярости ткнул им удостоверение, что квартира выделена им. Мужчины только рассмеялись. Одноногий уселся на кровать Жоэль и заявил, что удовольствуется этой комнатой. Морис отправил Ясмину и Жоэль на поиски полицейского. Они долго бродили по окрестностям, пока наконец не нашли одного; английская полиция уже была расформирована, а еврейские полицейские, пока еще носившие британскую форму, были завалены делами. Когда они вернулись в квартиру, человек с винтовкой заявил, что британский полицейский, пусть он даже еврей, ему не указ. Морис показал полицейскому документ Хаганы, но человек с винтовкой сказал, что он подотрется этой бумажкой, потому как он боец Иргуна. Что это вообще за государство, которое бросит в беде бойцов, что за него сражались? Полицейский, увидев вытатуированный номер на руке одноногого, сказал в ответ:

– Как может еврей так поступить с другим евреем после всего, что с нами сделали? Он же сам был в лагере.

Одноногий ответил, что те, кто в лагере не думал в первую очередь о себе, те сдохли. После чего одноглазый наставил винтовку на полицейского и потребовал убираться. Полицейский извинился перед Морисом, мол, он ничего не может поделать, пусть Хагана с Иргуном разбираются между собой. Но таков был неписаный закон тех беззаконных дней: кто провел ночь в комнате, тот и хозяин.

Жоэль было ужасно страшно той ночью, которую они провели на полу, не раздеваясь, в квартире русских соседей, пока чужие мужчины лежали в их постелях. Это чувство будет сопровождать ее всю жизнь: страх неприкаянности.

На следующее утро Морис отправился в гавань, а через несколько часов вернулся в сопровождении двух человек. Это были бойцы Хаганы – в форме и с автоматами. Они силком выставили одноногого и одноглазого из квартиры и пригрозили пристрелить, если те вернутся. Ясмина хотела отблагодарить бойцов Хаганы, пригласив их на ужин, но те отговорились делами. Это друзья одного друга, объяснил Морис, и Ясмина с облегчением обняла его. После чего Морис вставил замок, Ясмина выстирала простыни, и следующую ночь Жоэль смогла опять провести в своей комнате. Закрыв глаза, она видела, как эта парочка, одноногий и одноглазый, беспокойно скитаются по улицам.

Глава

10

В последующие дни Морис отправлялся в порт разузнать насчет работы, возвращался он с чудесными вещами: буханкой хлеба, молоком, помидорами, куском мыла и информацией о том, где можно достать всякое-разное. Соседи любили его. Морис, итальянец. Когда он починил русским сломанное радио, они в благодарность предложили ему забрать пианино. Оно нам только мешает, сказали они, предпочитаем радио. Морис отказался. Но на следующий вечер, когда он вернулся из порта, пианино стояло в гостиной. Русские соседи с помощью Ясмины перетащили инструмент из одной квартиры в другую. Морис молча встал перед пианино.

– Разве ты не рад? – спросила Ясмина.

– Мы не можем принять такой подарок.

– Но соседям оно не нужно. В конце концов, оно им и не принадлежало.

– Вот именно. Это неприлично.

– А чье оно? – встряла Жоэль. Никто ей не ответил, и она снова спросила: – Арабов?

Тишина, повисшая после этого слова, была такой тяжелой и гнетущей, как будто она произнесла что-то недозволенное, бранное слово или проклятие.

– Я-то что могу с этим поделать? – воскликнула Ясмина. – Господин Леви, мэр, просил их остаться. Ты слышал об этом? Но их вожаки отказались. Они предпочли эвакуировать своих людей. Но пожалуйста, если тебе не нравится пианино, давай продадим его.

– Нет. А если хозяева вернутся?

Ясмина отвернулась и ушла на кухню. Как всегда, когда проблему не удавалось решить, она предпочитала исчезнуть. Морис был другим: он неустанно, почти упрямо искал наилучшее решение, желательно для всех, даже если такового не было. Так пианино и осталось стоять нетронутым в гостиной, о нем больше не говорили – памятник без памяти, вопросительный знак без вопроса. Ночью, когда за ней никто не наблюдал, Жоэль выскальзывала из своей комнаты в тихую гостиную и осторожно поднимала крышку пианино. Ее пальцы касались клавиш, но нажимали на них очень осторожно, так осторожно, что не было слышно ни звука. Она тихонько напевала песню, которую выучила в кибуце.

Ясмина разбирала имущество в квартире. В первые же дни завелся обычай меняться: каждый находил в своей новой квартире что-то ему совершенно ненужное, но вполне полезное для соседа. Улица Яффо напоминала хаотичный блошиный рынок: люди вытаскивали на тротуар шкафы, выволакивали инструменты и оборудование из покинутых мастерских, меняли и продавали все. Еврейские полицейские пытались остановить мародеров, но едва они скрывались за углом, как все начиналось заново. Участвовали в этом и солдаты, и новоприбывшие, но хватало и коренных жителей города, которые тащили из домов бывших соседей все, что могли там найти. Стулья, диваны, столы, ковры, раковины, зеркала, столовое серебро, фарфор, скатерти, бутылки вина, одежду, мягкие игрушки, лампы, часы и радиоприемники. Какой-то мужчина тянул за собой через улицу кресло из парикмахерской, подростки выталкивали машину из гаража.

– Как же им не стыдно? – сказала Ясмина и велела дочери оставаться в квартире.

Жоэль наблюдала за этим спектаклем с балкона. Другие дети активно участвовали в нем. И милые соседи тоже. Если уж сабры этим занимаются, говорили недавно приехавшие, так и нам не зазорно. Желая обуздать этот хаос, Еврейское агентство устроило в порту склад, где следовало собрать все брошенные вещи, чтобы затем выставить их на открытый аукцион. Добровольцы прошли по квартирам и вынесли то, что еще не было разграблено. Однако еще до того, как успели организовать аукцион, лучшие вещи тайком ушли к членам ополчения, партий и профсоюзов. Каждый, у кого имелись влиятельные знакомые, просил о небольшой услуге. И кто мог помочь, тот помогал. Еврейские предприниматели вернулись в город, чтобы вновь открыть свои магазины и конторы. Остальные – нет. Поговаривали, что часть арабов скрываются где-то в Хайфе.

По вечерам Морис сидел у радиоприемника, переключаясь между ивритским Радио Хаганы и английским Би-би-си. Он хотел знать, что происходит на дороге из Тель-Авива в Иерусалим, хотя сам там еще и не бывал. Вечно эта дорога, удивлялась Ясмина, почему она тебя так интересует? Потому что там решается наша судьба, отвечал он. Арабские боевики то и дело нападают там на еврейские автоколонны, на грузовики Хаганы, перевозящие продовольствие, воду, медикаменты и оружие для евреев Иерусалима. Без этой артерии жизни, которая тянется, петляя, вверх от побережья по холмистой местности, шестьдесят тысяч евреев окажутся в изоляции. Большинство евреев жили на побережье, а Иерусалим находился в окружении арабских деревень, которые должны войти в арабское государство. Раньше фермеры продавали урожай всем жителям Иерусалима, христианам, евреям и мусульманам, но теперь соседи стали врагами. Иерусалимские евреи оказались в осаде. Морис старался, чтобы Жоэль не слушала радио, но та ночами, выбравшись из постели, пробиралась к двери гостиной, чтобы через щелку улавливать новости на иврите. Она понимала только часть, но звучало так захватывающе, а особенно ее волновало лицо отца. В свете лампы он казался намного старше. Пап словно преображался. Становился беспокойным, рассеянным, словно мыслями был где-то далеко. Словно часть его самого была на этой дороге. И правда, в этих конвоях водителями ездили его новые друзья. Жоэль невольно вспоминала того мертвого человека, которого она видела лежащим на дороге из кибуца в Хайфу. Она была рада, что отец не ведет один из этих грузовиков. Когда сообщалось, что в бою за дорогу кого-то убили или ранили, пап во что бы то ни стало хотел узнать его имя. Однажды поздним вечером, когда обычно возвращались грузовики, он отправился в порт, чтобы поговорить с водителями. Вернулся он только утром и на вопрос Жоэль, что случилось, односложно ответил на иврите: Hakol beseder, все в порядке. Когда он так говорил, она верила. Ее мир был в полном порядке, пока пап об этом заботится. И он заботился.

Ясмину, казалось, не беспокоило ничто, происходившее за пределами улицы Яффо. И если в других местах новой страны она чувствовала себя очень неуверенно, то здесь ощущала полную безопасность – у моря, ее моря, с красками которого она выросла. И наконец-то у нее есть свой собственный дом, о котором мечтала столько лет. Жоэль впервые увидела, как ее родители целуются, не только когда пап приходил домой, но и просто так, на кухне, и она до сих пор помнит, насколько прекрасным это ей показалось. Когда Морис и Ясмина заметили, что она наблюдает за ними, они рассмеялись и раскрыли к ней объятья. Жоэль кинулась к ним, а они разом наклонились и поцеловали ее, один справа, другой слева, в обе щеки. Потом Ясмина приготовила запеканку из макарон, а может, даже это было оссобуко, Жоэль уже забыла, но она ясно помнит, что после ужина отец поставил стул перед пианино, открыл крышку и, пока Жоэль и Ясмина смотрели на него, затаив дыхание от удивления, заиграл песню Шуберта. Она помнит, как он усадил ее к себе на колени, как она вместе с ним напевала мелодию, следя за его пальцами на клавишах, и как в тот момент она поняла, что музыка подчиняется структуре, такой же четкой и упорядоченной, как и клавиши перед ней. Что означают тона и полутона, что такое октава и какие ноты гармонируют друг с другом – в тот вечер она поняла это на всю жизнь, как будто открылся занавес в новый мир, который приглашал ее к себе. Кто знает, стала бы она впоследствии певицей, если бы Морис так и не прикоснулся к арабскому пианино. Окно на улицу Яффо было открыто, так что снаружи к музыке примешивались голоса, ставшие уже почти знакомыми. И вдруг раздались ликующие крики. Морис встал, подошел к окну, а потом включил Радио Хаганы. Мы завоевали Яффу, сказал он.

На следующий день британцы сняли свои флаги со всех правительственных зданий, а незадолго до начала шаббата Давид Бен-Гурион объявил в музее на бульваре Ротшильда в Тель-Авиве, что сегодня, в пятый день месяца ияр 5708 года, будет основано еврейское государство – родина для еврейского народа, рассеянного по всему миру. Оно будет называться Израиль. Жоэль до сих пор помнит напряженную торжественность голоса из радиоприемника… и полную тишину на улице Яффо. Казалось, что вся еврейская община затаила дыхание. Только Ясмина, которая готовила ужин, пока Жоэль сидела в гостиной, ничего не слышала, потому что напевала итальянскую песенку, как обычно, когда была поглощена каким-то занятием. Жоэль пересказала матери услышанное по радио, правда не совсем понимая, что все это значит, но одно она поняла: теперь у них есть своя страна, где они – не меньшинство. Ясмина отложила кухонный нож, вытерла руки о фартук и поспешила в гостиную. Там, крепко прижав к себе Жоэль, она слушала радио, пока речь не закончилась. Это было совсем не то что сегодня, когда мы вполуха слушаем речи политиков или безучастно пропускаем их вовсе, то был момент истинного доверия. Только Мориса не хватало: именно в этот важнейший момент он пошел на рынок, чтобы успеть купить хлеба, пока не наступил шаббат. Когда Бен-Гурион закончил говорить, зазвучала «Атиква». С улицы уже вовсю неслись ликующие крики.

Никто не призывал, ни у кого не было плана, но все жители вывалили на улицы, словно иначе и быть не могло. Никто не мог оставаться сейчас один, хотелось разделить этот момент со всеми. На лестнице Ясмина и Жоэль встретили русских соседей, которые накинулись на них с объятиями, с непонятными, но наверняка восторженными словами, и все вместе они побежали вниз. В насыщенном свете заходящего солнца улица Яффо была уже забита людьми, которых переполняли чувства; бурно жестикулируя, они на разных языках снова и снова подтверждали друг другу, что они сейчас услышали. Незнакомцы обнимались, отцы сажали детей на плечи, и вскоре, словно по невидимому сигналу, все двинулись на авеню Кармель, что вела от парка вниз к гавани. Тут появился и Морис – спешил навстречу с буханкой хлеба в руке, один-единственный против людского потока. Ясмина замахала ему, и вот они обнялись и замерли, а толпа обтекала их потоком. Оба были удивлены, ведь все произошло так быстро, ведь до сих пор шла гражданская война, и что это вообще значит – государство? Но вопросы, крутившиеся у них в головах, были смыты бескрайней радостью, что бушевала вокруг. Морис взял Ясмину за руку, и они устремились вместе с остальными к гавани. Чем дальше они шли по улице Яффо, тем сильнее их маленький мирок, который еще недавно казался улицей-призраком, превращался в безбрежный праздник жизни. На авеню Кармель их толпа слилась с евреями, спускающимися из верхних кварталов, из Герцлии и Адар ха-Кармель. Город говорил на многих языках – идиш, немецкий, итальянский, русский, польский, – но зазвучавшая песня была на иврите, новом для них и древнем языке, и в тот момент евреи, рассеянные по миру, действительно стали единым народом: мечта их исполнилась, десятки ручьев слились в одну большую реку, и каждый знал, что вот отныне место, ему предназначенное, – в этом потоке, среди сородичей.

До сих пор непонятно, как Ясмина могла заметить его на таком расстоянии. Их разделяло метров сто и колышущееся море голов. Может, дело в том, что кольцевая развязка, где он стоял с винтовкой за спиной, была ярко освещена фонарями. А быть ожет, человеческий глаз – не просто оптический инструмент, но окно в душу: он видит то, что ему нужно увидеть, каким бы неприметным оно ни казалось, и отсекает то, чего не хочет видеть, даже если оно буквально бросается в глаза. Понятно, что в ту ночь все отбросили любую осторожность и праздновали без удержу, как и Виктор. Медленно, почти незаметно, Ясмина отпустила руку дочери. И Жоэль внезапно осталась одна среди буйно качающихся тел. Испугавшись, она заозиралась в поисках пап, который уже через миг схватил ее за руку. Он тоже удивился, куда подевалась Ясмина. Он пытался разглядеть ее в бурлящей толпе, которая бросала ее из стороны в сторону, а она, как в трансе, брела к кольцевой развязке – хрупкая среди шумной людской массы.

– Ясмина! – позвал он, но она уже не слышала его.

Все ее внимание было сосредоточено на одном человеке, к которому она подходила все ближе и ближе, но он ее пока не заметил. Незнакомая женщина поцеловала его и двинулась дальше, мужчины восхищенно похлопывали его по плечу, а Виктор стоял рядом со своими товарищами в чуть небрежной форме Хаганы. Морис устремился за Ясминой. В толчее он выпустил руку Жоэль, но тут же остановился, обернулся, нашел ее и опять потащил за собой. У нее расстегнулась туфля, и она испугалась, что потеряет ее, но не решилась сказать об этом отцу, чтобы не помешать ему бежать за мамой. Жоэль не видела ничего, кроме ног и бедер, танцующие тела толкали ее, для нее этот праздник на уровне колен взрослых был опасным, любой толчок мог сбить ее с ног, и буйная толпа вмиг растоптала бы ее. Рука отца была единственной защитой. Внезапно он остановился. Сначала она почувствовала, что его рука ослабла, как будто он пошатнулся, а когда люди перед ними двинулись дальше, Жоэль увидела маму. Она хотела кинуться к ней, но тут папина рука сжалась даже крепче прежнего, и он с силой притянул ее к себе. Перед Ясминой стоял человек в форме, с винтовкой за плечом, черноволосый, крепко сбитый. Он словно сошел с одного из тех героических плакатов, что висели повсюду на стенах. Он смотрел на Ясмину, которая была всего в нескольких шагах от него, молча и без удивления, а она застыла, будто увидев злого духа. Жоэль подняла глаза на папу, желая, чтобы он что-нибудь сделал, потому что происходило что-то неправильное – среди всеобщего праздника разверзлась пропасть, и кто-то должен помешать всем свалиться в нее.

Ясмина что-то пробормотала, потом плечи ее начали трястись, и Жоэль поняла, что она плачет, но не поняла, от боли или от радости. Мужчина подошел к ней и осторожно взял за руку. Она дернулась, отшатнулась, тогда он сделал к ней еще один шаг, убрал в сторону винтовку и обнял ее. Через отцовскую руку Жоэль ощутила, как тело пап содрогнулось, будто внутри у него что-то сломалось, и ей захотелось закричать, чтобы остановить происходящее, сделать так, чтобы оно исчезло навсегда. Руки Ясмины впились в спину мужчины, затем сильный спазм рыданий сотряс ее тело, а он все обнимал ее и тут заметил Мориса. И вдруг Ясмина оттолкнула его. Мужчина потянулся к ней, но, прежде чем успел снова дотронуться до нее, Ясмина принялась колотить его в каком-то диком отчаянии. Жоэль пришла в ужас. Она никогда не видела маму в такой ярости, а папу – таким беспомощным. Это произошло вскоре после захода солнца, в пятницу, 14 мая 1948 года.

Глава

11

– Они сказали тебе, кто это? – спрашиваю я.

– Дядя Виктор, вот и все, что сказали. Это твой дядя Виктор.

– Ты не удивилась, откуда он вдруг появился?

– Нет, – отвечает Жоэль. – Тогда это было обычное дело. Все искали родственников, не зная, живы ли они. А в Израиле вдруг встречались. Если повезет.

– Что случилось потом?

– Ох, милая, все произошло так быстро. В ту же ночь напали арабы.

Она встает и, все еще слабо держась на ногах, ковыляет на кухню. Заглядывает в холодильник и в ящики в поисках еды. Мне кажется, что она еще не совсем вернулась в наше время. На часах за полночь.

– Отдохни, Жоэль. Я приготовлю нам что-нибудь поесть.

И вдруг замечаю слезы у нее на глазах.

– Спасибо, что ты слушала меня.

Она хочет самостоятельно вернуться к дивану, но потом все же благодарно принимает мою помощь. Я нахожу в кухонном шкафу супы в пакетиках и пару еще пригодных луковиц. Дед жил неприхотливо. Ставлю воду на огонь. Открываю пакетик с минестроне, высыпаю его в воду, помешиваю. Меня успокаивает, когда можно сконцентрироваться на привычных, отрепетированных движениях. Люблю порядок, ритм, последовательность. Особенно когда вокруг полный хаос.

Когда я возвращаюсь к Жоэль с двумя тарелками супа, она уже спит на диване. Смотрю на ее лицо в круге света – наконец-то на нем покой. Я пытаюсь представить себе маленькую девочку в Хайфе, которая хватается за папину руку в толпе. Осталось ли что-то еще от этой девочки? Морщины не так сильно старят лицо, как горечь от обманутого доверия.

Я ем на кухне одна. Листаю ежедневную газету, которая лежала на маленьком столике с клеенкой; может, это были последние новости нашего мира, которые прочел Мориц. Интересно, он наслаждался тишиной или боялся ее? Что значило для него жить в мире без войны? Скучал ли он в одиночестве, хотелось ли ему общения? Был этот дом для него родиной или изгнанием? Я могу представить ответы на все вопросы. Кроме одного: почему он никогда не пытался связаться с дочерьми?

У каждого человека, даже самого счастливого, есть тайная рана на сердце. Рана Жоэль – этот вопрос. Как и для моей матери, но для Жоэль это гораздо мучительнее, ведь она выросла с отцом, то есть потеряла очень близкого человека, в то время как маму терзала неясная тоска. Жажда неутоленной близости, постоянно гнавшая ее все дальше прочь. А Жоэль больше всего ранит то, что обнаружилась другая семья, что отец отказал ей в любви и отдал эту любовь другому ребенку. Я спрашиваю себя, имеет ли значение национальность этого другого ребенка, его принадлежность тому народу, чья судьба столь несчастно переплетена с народом Жоэль. Может, в этом кроется причина ее столь бурной реакции на Элиаса? И как получилось, что отец сделал врага ее братом? Было ли это его сознательным выбором, или простым совпадением, или тем, что Жоэль называет – по-арабски! – мактуб, предначертанность.

Лестница скрипит, когда я иду наверх в поисках простыни. Я все еще не решаюсь войти в спальню, но рядом с ней обнаруживается гостевая, вероятно, комната, которой – судя по запаху – никто не пользовался. Шкаф, две кровати, выход на балкон. Я нахожу стопку простыней, аккуратно сложенных, наверно, домработницей, подушки, наволочки и пододеяльники. Мне не хочется спать здесь одной, поэтому спускаюсь в гостиную, стелю себе на диване, укрываю спящую Жоэль. Для меня пока нет никакого покоя.

Я просыпаюсь внезапно, от какого-то напева, уже светло. Сначала мне кажется, что пение было во сне, но когда я открываю глаза, моргая от дневного света, то вижу Жоэль – сидит за обеденным столом и тихо поет. Не для себя, не для меня, а для Морица: перед ней стоят его молодая фотография, свеча и свежие цветы из сада. Ее голос прекрасен, он сильнее грусти, которой полна мелодия. В ее голосе – несокрушимая сила, способная все преодолеть. Я не знаю иврит, но чувствую смысл, даже не понимая слов.

Она жестом манит меня.

Завернувшись в одеяло, я сажусь за стол. Она улыбается мне, выглядит сегодня более подтянутой и свежей, чем вчера.

– Я не знала, что ты религиозна.

– Ну не знаю, верю ли я в Бога. Но я верю в ритуалы. Каждый делает по-своему. Говорят, что это помогает душе найти дорогу домой. Не знаю, слышит ли меня пап сейчас. Но меня это немного успокаивает.

Мы некоторое время сидим вместе, закрыв глаза, я слушаю, но почувствовать ничего не получается. Я знаю только, что должна чувствовать. Когда умерла мама, я мысленно проживала заново все моменты, которые нас связывали, и главным образом – самые прекрасные из них, и они представлялись даже более реальными и светлыми чем раньше; это было как кино, прошедшее перед внутренним взором и наполнившее сердце любовью. Так началось за несколько дней до ее смерти и продолжалось еще несколько недель и месяцев. Мы были вместе, семьей, несмотря ни на что, у нас была общая жизнь, и каждая частица меня противилась одиночеству. А сейчас с дедушкой все совсем по-другому: у меня нет общих воспоминаний, ритуалов и песенок из детства. Его нет во мне. Я скорблю не о нем, а о потерянном времени.

Должно быть больше фотографий. Фотограф, который не документирует свою собственную жизнь, – такого не бывает. Я сумею восстановить его образ по фотографиям. В отличие от рассказов, фотографии не упускают деталей. Я рыскаю по безмолвным комнатам, как беспокойный призрак. Открываю дверь спальни и проскальзываю внутрь. Ставни закрыты. Такие тяжелые, как и сицилийские ящики в его комоде из темного полированного дерева. Осторожно их выдвигаю. Носовые платки, батарейки, сломанные часы и вот, наконец, то, что я ищу. Чего не хватало внизу, в гостиной, – семейная фотография. Наверно, из отпуска. Опущенное стекло шикарной легковой машины, за рулем Мориц, ему, возможно, около пятидесяти, загорелый и уверенный в себе, рука небрежно лежит на окне, у него усы и бакенбарды. Рядом с ним сидит женщина в джинсах и кожаной куртке, она смеется в камеру. Я включаю свет, чтобы получше ее рассмотреть. Черные волосы до плеч и солнцезащитные очки, придающие ей лихой вид. Черты лица у женщины резковатые, решительные. Вполне может быть арабкой. На заднем сиденье – темноволосый мальчик лет двенадцати. Он смотрит в камеру с сомнением, как будто не понимая, что он делает в этой машине. Только после паузы я узнаю его по глазам: Элиас Бишара. Без той замкнутости, что окружает его сегодня. Я внезапно понимаю, что этот мальчик – ключ к тайне моего деда.

Я краду фотографию. Выключаю свет, выхожу из дома, открываю гараж и подношу фотографию к коричневому «ситроену». Хромированная отделка, сдвижная крыша, кожаные сиденья в стиле Корбюзье – это тот самый автомобиль. Я открываю дверцу. Она поддается тяжело и со скрипом, я осторожно сажусь за руль. Пахнет иным, более диким временем. Я закрываю глаза и вдруг снова становлюсь ребенком на заднем сиденье американской тачки, которую водил мой отец. Я вижу, как на ветру развеваются мамины светлые, завитые волосы, вижу ее большие солнцезащитные очки и сигарету в тонких пальцах, которую она стряхивает подчеркнуто непринужденно, но несколько нервно. Солнечный свет проникает через открытый люк в крыше, кассета играет Take The Long Way Home [16], и по тому, как мама смотрит на отца, я чувствую, что мы в последний раз едем в его машине. Но я не должна показывать, как мне грустно из-за этого. Когда я снова открываю глаза, то знаю, что если кто-то и может найти мальчика на фотографии, то только девочка, которой я когда-то была.

– Я не могу с тобой пойти, – говорит Жоэль, словно сообщая о своем табу. – Но ты иди. Может, что-то узнаешь.

Я не пытаюсь ее переубедить, чувствуя, что иначе быть и не может. Между мной и мальчиком на фотографии, который теперь мужчина, есть только неизвестность, но нет наследственной вражды. Если я не ошибаюсь. Я передвигаюсь по тонкому льду, над неведомыми глубинами. Как было бы легко, если бы каждый человек состоял только из самого себя. Но нас определяют не только наши решения, но и запутанные обстоятельства наших матерей и отцов. Как будто они вручили нам тюк, куда упаковали все, что не смогли унести сами, рюкзак, полный скрытых грехов, открытых ран и неоплаченных счетов. И мы взваливаем его себе на спину, безропотно, безоговорочно, штопаем, если он разрывается, перевязываем бечевкой нашей благодарности за жизнь, которую нам дали, и несем его, словно он наш собственный. Ради преданности покойному, от которой сложнее освободиться, чем от преданности живому человеку. Потому что упущено время, когда можно было поговорить, поблагодарить, простить, сказать последние слова любви. Смерть закрывает все, и остается только наша неспособность говорить. Пока кто-то не наберется смелости и не развяжет свой груз.

Его адрес указан в копии завещания. На такси всего пятнадцать минут, но мир, где живет Элиас, выглядит невероятно далеким от мира Морица. Разбитые улицы, дети на велосипедах и курящие подростки в спортивных костюмах. Серые блочные дома, наспех построенные в семидесятые годы и с тех пор почти не знавшие ремонта. За ними – доки, краны и ржавые склады. Солнце высоко; томительное, бесцельное воскресенье. Я уже сомневаюсь, надо ли было приезжать. Взгляды подростков провожают меня до самого входа в дом. Среди разбитых табличек на звонках нахожу его имя. Бишара. Написано от руки, как и другие имена, в основном не итальянские. Второй этаж. Нажимаю на ручку двери – замка нет – и поднимаюсь по лестнице. Длинные коридоры, двери, слишком похожие друг на друга, слышны детские крики, музыка по радио, громкий мужской голос.

Я звоню, и дверь открывает женщина. Я этого совсем не ожидала, а она – тем более. Уверенная в себе и красивая сицилийка, невысокая, энергичная. У нее полные губы и теплые глаза, возможно, моя ровесница. С такой женщиной не хотелось бы враждовать.

– Я внучка Морица.

Имя не вызывает симпатии, скорее неловкость. Появляется мальчик, с любопытством смотрит на меня. Мальчик с фотографии, мелькает у меня в голове. Они поразительно похожи.

– Элиас дома?

Я называю его по имени, чтобы стать ей немножко ближе. В конце концов, мы родственники.

– Нет, извините, его нет.

Я собираюсь уйти, но она приглашает меня в квартиру.

– Меня зовут Нина.

– Лаура, очень приятно. Добро пожаловать, – произносит она несколько скованно.

Дом других. Я – чужая. Квартира аккуратная и обустроена со вкусом. Телевизор включен. Пахнет помидорами, чесноком и жареной рыбой. Тарелки для ужина уже на столе.

– Поздоровайтесь с Ниной!

Мальчик и его младшая сестра вежливо протягивают мне руки. Знают ли они, что мы родственники? Ловлю себя на мысли, что именно об этом я всегда мечтала. Не о такой квартире и не об унылом виде из окна. А о семье. Дом создается не мебелью, не книгами на полках и даже не накрытым столом. А детьми. В этих двоих есть что-то невредимое, цельное; они любят маму, доверяют ей.

Лаура спрашивает, что я хочу пить, и уходит на кухню. Мой взгляд падает на большую картину на стене. Узнаваемая сразу панорама Иерусалима: стены Старого города, золотой Купол Скалы. Потом я вижу семейные фотографии на полке. Свадьба Элиаса и Лауры. Элиас и Лаура с детьми. Рядом черно-белая фотография Морица и красивой женщины в солнечных очках. Ему примерно около пятидесяти лет, она моложе, позади – море.

– Сейчас позвоню ему! – Лаура протягивает мне стакан воды и достает мобильный.

Когда он отвечает, Лаура говорит, что я здесь. Нина. La tedesca, немка. И вешает трубку.

– Он сейчас придет. – Ее голос звучит как будто встревоженно. Но она не выдает свои мысли. Может, ей любопытно, какая я.

Я указываю на фотографию:

– Это его мать?

– Да.

– А где это снято?

– Я не знаю.

Как будто в ответ на мой вопрос она ставит на стол кастрюлю с капонатой [17] и приглашает меня присоединиться. Мальчик приносит для меня тарелку из кухни. Я снова пытаюсь перевести разговор на мать Элиаса, но Лаура уклоняется. Точно на эту тему лучше не говорить при детях. Мы немного беседуем о Германии, о том, почему я говорю по-итальянски, и о моем бывшем муже, которого я вдруг снова называю мужем, – и почему я не могу просто признать, что развелась?

В какой-то момент Лаура неожиданно говорит:

– Знаете, Элиас очень любил отца. Он ему многим обязан. А Мориц многим обязан ему.

Неужели я ошиблась? Но я помню, как Элиас смотрел на тело Морица. В его глазах не было любви. Так мужчины смотрят на мертвого врага.

– У меня сложилось другое впечатление.

– Вы о нем не все знаете. Может, это и к лучшему.

Дети спрашивают, кто решает, попадет человек в рай или в ад.

– Дедушка определенно на небесах, – отвечает Лаура.

Затем появляется Элиас. Он бросает на меня быстрый взгляд, целует и обнимает детей. Но не жену. Садится за стол, сын приносит ему тарелку из кухни, а Лаура хочет положить кусок рыбы.

– Спасибо, я уже поел, – отвечает он.

Я чувствую – что-то не так, я тут незваный гость.

– Я подумала, что будет лучше, если мы поговорим, – начинаю я.

Он одаривает меня саркастической улыбкой.

– Не про завещание. Про нас.

– А мадам?..

– Жоэль.

– Она знает, что вы здесь?

– Нет.

Он что, проверяет мою лояльность Жоэль? Надо ли это вообще обсуждать? Мне нужно перехватить инициативу.

– Я хочу разобраться. Очевидно, что Мориц хотел, чтобы мы встретились.

Элиас резко встает:

– Я отвезу вас.

Оказывается, он не хочет от меня избавиться, а хочет остаться со мной наедине. Я понимаю это, только когда мы едем по пригороду в его «фиате». Когда он молча включает радио, я вспоминаю старые шпионские фильмы, где герой прикладывает палец к губам, намекая, что комната прослушивается, а потом включает музыку. Не думаю, что он мне доверяет, но сам все же внушает доверие. Как человек, умеющий хранить секреты.

– Сигарету? – Он протягивает мне свою смятую пачку «MS».

– Спасибо, нет.

– А вы не против?

– Нет.

Он опускает свое окно. Доносится запах жареной рыбы, соленой воды и водорослей. Рассеянный свет воскресного вечера, как через паутинку.

– И, кстати, – добавляю я, – можем перейти на «ты». В конце концов, мы родственники.

Теперь я одариваю его ироничной улыбкой. Он прикуривает и протягивает мне руку:

– Элиас.

Вот и все. Обычно за этим следует дружеское сближение, шутка или разговор, разрушающий прежнюю невидимую границу, некая шутливая откровенность. Но с Элиасом ничего такого невозможно. Да мне и этого достаточно.

На свете мало людей, с которыми я могу выдержать молчание, что уж говорить о незнакомцах. А он и правда незнакомец, хотя формально – мой дядя. И все же между нами возникло молчаливое взаимопонимание, вопреки всем невысказанным словам. Если с Жоэль я могу говорить об определенных вещах, то с Элиасом я молчу о тех же вещах. Он открыт и не замыкается в себе до тех пор, пока я не упоминаю Морица. Нас обгоняют беспечные лихачи на «веспах»; Элиас едет спокойно и медленно. Не потому что он медлителен по своей природе, а из благоразумия. Так благоразумен выживший человек. Возможно, только это и роднит его с Жоэль. После того, как мы некоторое время помолчали о его отце, мы меняем тему и молчим о его семье. Я ничего не говорю о внезапно одолевшей меня печали, которую я пыталась скрыть, когда увидела его детей, – полноценность, настоящая семья, какой я была лишена не только в детстве, но и в браке. Мой бывший муж не хотел детей, а теперь уже слишком поздно. Иных вещей недостает именно тогда, когда понимаешь, что они упущены окончательно. Я чувствую на себе испытующий взгляд Элиаса и благодарна ему за молчание. Если бы сейчас пришлось подводить итоги и сравнивать нас, его жизнь с моей, как это любят делать «нормальные» родственники, сравнение вышло бы не в мою пользу. Что бы ни происходило между ним и его покойным отцом – у него есть дети. Главное – это будущее. Я, конечно же, не хочу повернуть время вспять, по большей части я справляюсь хорошо, бывают и моменты счастья. Боль перестала быть хронической, она внезапно возникает и проходит. Просто я выпала из всех тех модулей, что определяли мою прежнюю идентичность. Недавно мне пришлось изменить семейное положение в ведомости для начисления зарплаты, теперь я не «в браке», а «разведена». Тебе не дают на выбор два состояния: «одинока» или «в отношениях». Нет, вдобавок различают три типа одиночества: не замужем, разведена, вдова. Словно надо указать, что именно пошло не так. После брака не получается вернуться обратно на старт, как в настольной игре, и начать с чистого листа. Нет уж, по гражданскому праву есть жизнь до любви, в любви и после любви. И после ты уже не сможешь любить с той же невинной уверенностью – ты не можешь to fall in love, рухнуть в любовь, чтобы кто-то подхватил и обнял тебя, нет, это уже в прошлом.

Вилла Морица тихо стоит между пальмами. Элиас выключает двигатель. Радио продолжает играть. Рекламная болтовня. Как много голосов в машине.

– Если хочешь, то, может, зайдешь? Если только жена не ждет обратно…

– Нет, – отвечает он, выпуская дым в окно. Однако не похоже, будто он хочет закончить разговор.

– «Нет» в смысле, что ты не войдешь или что она не ждет?

– Я больше не живу с ней.

Я поражена.

– Мы в разводе. Но я прихожу к детям.

Мне требуется несколько секунд, чтобы понять.

– Давно?

– Уже какое-то время.

Я вижу, как в одном из окон отодвигается занавеска и появляется лицо Жоэль.

– А где ты живешь?

– Там же, где мой врачебный кабинет.

– Нам нужно поговорить. Всем троим.

– И что это изменит?

– Нас.

Он выбрасывает окурок в окно и снова заводит двигатель.

– Разве тебе не любопытно? Узнать, что она знает о нем?

– Не хочу о нем говорить. Он того не стоит.

– Тогда поговорим о нас.