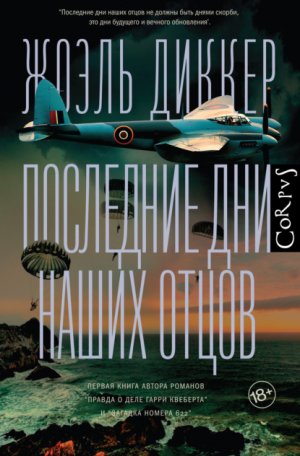

Последние дни наших отцов Диккер Жоэль

– Но если вы будете молчать, дорогой Поль-Эмиль, если станете запираться, клянусь жизнью, я приду за вашим отцом, за вашим милым папочкой. Клянусь, он у меня будет терпеть самые страшные муки, какие только может вынести человек, целыми днями, неделями. Я нашлю на него огонь и всех чертей ада, напущу на него гестапо и самых жестоких палачей, а потом отправлю в Польшу, в лагерь, и он будет медленно, тяжко умирать от холода, голода и побоев. Клянусь жизнью: если вы не заговорите, ваш отец вообще перестанет быть человеком. Он даже тенью не будет. Он превратится в ничто.

Пэл дрожал от ужаса. Ноги у него подкашивались. Его чуть не вырвало, он сдержался. Только не отца. Пусть ломают его, но только не отца. Что угодно, только не отца.

– Да. Да… Я английский агент.

Кунцер кивнул.

– Это мне и так известно. Еще я знаю, что в Париже вы не один. Здесь. Сейчас. Знаю, что готовится крупная операция: ищут людей и пластит, да?

На лице его промелькнула улыбка, потом он снова посерьезнел.

– Я хочу знать, Поль-Эмиль, где остальные агенты. Только ответ на этот вопрос может спасти вашего отца.

– Я один. Я приехал один. Клянусь.

– Лжете, – спокойно произнес Кунцер, немедленно влепив ему увесистую пощечину.

Пэл вскрикнул, и Кунцер вздрогнул от отвращения – право, он не любил бить.

– Вы лжете, Поль-Эмиль, а у меня нет на это времени. Вы и так наделали слишком много зла. Я должен вас остановить. Говорите, где остальные.

Пэл всхлипнул. Ему хотелось к отцу. Но с отцом покончено. Он хотел спасти всех, а теперь должен решать судьбу Фарона, Лоры и отца. Сказать, кто будет жить, а кто умрет. Не будет никакой Женевы, не будет никакой Америки.

– У меня мало времени, Поль-Эмиль… – нетерпеливо произнес Кунцер.

– Мне надо подумать…

– Знаю я эти штучки. Ни у кого нет времени. Ни у вас, ни у нас. Ни у кого.

– Берите меня, отправляйте в свои лагеря. Рвите меня, как бумагу!

– Нет-нет. Не вас, вашего отца. Его будут пытать, пока у него не иссякнут слезы. Пока не иссякнут слезы, слышите? А потом лагеря в Польше, до самой смерти.

– Умоляю, возьмите меня! Берите меня!

– Вас я заберу так или иначе, Поль-Эмиль. Но вы можете спасти отца. Если вы заговорите, с ним не случится ничего плохого. Никогда. Его судьба в ваших руках. Он дал вам жизнь. Вы его должник. Дайте ему жизнь, а не смерть. Пожалуйста.

Пэл плакал.

– Выбирайте! Выбирайте, Поль-Эмиль!

Пэл молчал.

– Выбирайте! Выбирайте!

Кунцер бил его по лицу.

– Выбирайте! Выбирайте!

Пэл не отвечал, и Кунцер продолжал бить, как зверь. Он был зверем. Они сделали из него животное. Он бил изо всех сил, ладонями, кулаками. Пэл, скорчившись, вскрикивал. И Кунцер бил снова: видел словно со стороны, как бьет этого мальчишку.

– Выбирайте! Выбирайте! Последний шанс! Выберите спасение отца, ради Бога! Спасите того, кто дал вам жизнь! Последний шанс! Последний шанс!

И снова удары. Еще сильнее.

– Выбирайте! Выбирайте!

Пэл кричал. “Что делать? Господи, если ты существуешь, направь меня”, – думал Сын, истекая кровью, под градом ударов.

– Выбирайте! Последний шанс! Последний шанс, слышите?

– Я выбираю отца! – в слезах вскричал Пэл. – Отца!

Удары прекратились.

– Поклянитесь! – в отчаянии взмолился Пэл. – Поклянитесь защитить отца. Клянитесь, черт возьми! Клянитесь!

– Клянусь вам, Поль-Эмиль. Разумеется, если ваши сведения точны.

Пэл рухнул на влажный пол. Оцепеневший. С окровавленным лицом.

– Они точны. Третий округ. Там конспиративная квартира.

Кунцер помог Сыну подняться. Протянул ему блокнот и карандаш. Голос у него потеплел:

– Адрес. Пишите адрес.

Сын покорно написал.

– Ваш отец будет жить, – шепнул ему на ухо Кунцер. – У вас хватило сыновнего мужества. Вы хороший сын. Храни вас Бог.

Двое агентов бесцеремонно схватили Пэла, надели на него наручники и увели. В машине, по дороге в “Лютецию”, он, прислонившись головой к стеклу, надеялся только на одно: до самого конца войны Букмастер при каждом удобном случае будет писать отцу:

Дорогой месье, не волнуйтесь. Хорошие новости.

До конца войны. И всегда.

Он думал о том, что неотступно преследовало его: главная опасность для людей – это люди. Это он. И плакал, выплакивал все свои слезы. Он снова был ребенком.

* * *

Половина двенадцатого. Абвер уже оцепил дом в третьем округе. Люди были на всех этажах. Немецкие агенты кувалдой вышибли дверь конспиративной квартиры. Внутри были Фарон и Лора.

* * *

Отец на улице Бак суетился, любовно готовил обед. Такой обед нельзя испортить. Их последний обед.

Часы пробили полдень. Он стал спешно приводить себя в порядок перед приходом сына. Причесался, побрызгался духами. Он много думал: он был рад уехать в Женеву. Вчера он был невежлив, надо извиниться перед сыном. Он отдаст ему свои золотые карманные часы. Его сын – британский агент! С ума сойти. Он улыбался от счастья. Он самый гордый отец в мире.

Половина первого. Поля-Эмиля все нет. Отец сел на стул, очень прямо, стараясь не помять костюм. И стал ждать. Он не знал, что проживет еще долго.

* * *

Пэл сквозь стекло автомобиля в последний раз смотрел на Париж. Ведь он ехал на смерть. Для храбрости повторял про себя свои стихи. Но уже не помнил их наизусть. И плакал при мысли о том, чего с ними со всеми уже никогда не будет.

Часть третья

43

Она плакала.

Небо было черное, давящее, предвечерний свет превратился в мрачную тьму. Из дальних туч тянулся к земле водяной занавес, но над поместьем дождя еще не было. Гроза приближалась, скоро разбушуются все стихии. Она была великолепна – в черном платье, с перламутровыми жемчужинами в ушах; громадный Толстяк в темном костюме держал над ней большой зонт. Она плакала.

Она плакала навзрыд, всей душой и всем телом. Разбитая болью, обезумевшая от горя, снедаемая неодолимым отчаянием. Его больше нет и не будет никогда.

Она плакала. Ей никогда не было так плохо. Разрушительная скорбь, тягчайшая, высшая пытка – пытка, что не кончится никогда, она знала. Пройдет время, но она не забудет. Она никогда его не забудет. У нее больше не будет мужчин, не будет никого. Пройдет время, но она не перестанет его любить. Никогда.

Она плакала. Ей казалось, что она никогда не сможет перевести дыхание: у нее уже не было сил, но она все плакала, то раздавленная, то исполненная ярости. Дерьмовый Бог, ничтожный Бог, Бог бошей и горя. Что мы такого сделали, что ты так на нас гневаешься?

На лужайке поместья Дойлов-старших в Сассексе перед той самой усадьбой серого камня, где должна была проходить свадьба Лоры и Пэла, все оплакивали смерть Сына и Фарона.

Теперь был декабрь. С налета абвера на конспиративную квартиру в третьем округе прошло два месяца. Они стояли вокруг фонтана – Станислас, Толстяк, Клод, Лора, Франс, Дуглас Риар Митчелл и Адольф Дофф Штайн.

Известие об их казни в тюрьме Шерш-Миди пришло в конце октября. Но Лора непременно хотела дождаться возвращения и увольнительной каждого, хотела собрать их вместе. Доффа и Риара пригласил Станислас, с которым они были знакомы по Бейкер-стрит. Они присоединились к церемонии.

Они стояли на холоде молча, прямо, достойно. Крошечные фигурки перед огромным домом. Крошечные перед горем. Крошечные перед миром. Не было тел, не было могилы, была лишь память живых, стоявших полукругом у фонтана – как раз там, где должны были танцевать гости на свадьбе…

Проклятая жизнь, проклятые мечты. Клод вполголоса читал молитвы, повернувшись к большому пруду, словно для того, чтобы его слова разлетелись во все уголки земли. Читал шепотом, чтобы не досаждать неверующим. Он уже давно перестал их осуждать.

* * *

О смерти обоих агентов Лоре сообщил Станислас. С тех пор она каждый день думала о Фароне, который ее спас, вновь и вновь переживала тот проклятый октябрьский день в Париже.

Они сидели на кухне конспиративной квартиры. Было около полудня. Пэл ушел без чего-то одиннадцать, особенно изящно одетый. Она готовила еду в надежде, что он еще зайдет, что они пообедают вместе. С утра у него был странный вид – может, волновался, что вернулся в Париж. Какая разница, скоро они вместе уедут, через два дня он заедет за ней. Два дня. Она считала каждую секунду. Думала об их доме в Бостоне, о будущих детях, таких красивых детях. И о собаке Жорже. Посмеивалась, вспоминая кличку собаки. Надеялась, что Пэл согласится на другую. Жорж – не собачье имя. Да и будет ли у них вообще собака? К собакам привязываешься, а они потом умирают.

На кухню, привлеченный вкусными запахами, вышел Фарон; сам он обычно довольствовался меню “консервы-прямо-из-банки”. Фарон был какой-то не такой, как прежде; она никак не могла понять, в чем дело. Может, новая стрижка? Нет, тут что-то другое.

– Ты вроде изменился, – сказала она, медленно помешивая в кастрюле.

Он пожал плечами.

– У меня новые заботы.

– Женщина?

– Нет. Операция.

Она усмехнулась:

– Могла бы догадаться. И какая?

– Не могу тебе сказать…

Она состроила любопытную гримаску:

– Давай, рассказывай! В конце концов, я твоя радистка. И какая радистка! Лучшая из лучших!

Он улыбнулся. Отлучился на миг, вернулся с картонной папкой и разложил на кухонном столе документы.

– “Лютеция”. Скоро ее взорву.

Она вытаращила глаза:

– Это задание такое?

– Об этом не волнуйся. Лондон предупредим в свое время.

Он показал план здания и стал объяснять.

– Они довольно хорошо защищены от атаки извне. На окнах деревянные ставни, решетка у входной двери, вышка наблюдения… Значит, надо действовать изнутри, проникнуть, быть может, через пивную, она открыта для публики, или выдать себя за служащего отеля и заложить заряды в узловых точках. На первом этаже, а лучше в подвале. И снести все здание.

– А как это сделать?

Он вздохнул.

– Пока не знаю. Лучше всего заиметь сообщников внутри. Ничего невозможного, все служащие – французы. Но нам нужно по крайней мере триста кило взрывчатки.

Они внимательно разглядывала фотографии, заметки и схемы. Фарон проделал огромную работу. Она положила руку ему на плечо, и он почувствовал себя счастливым.

А потом вдруг настал ужас – глухой шум и страшные удары в дверь. Ее пытались выбить.

– Черт! – крикнул Фарон, бросаясь в прихожую.

Толстая балка, которую он сам закреплял, не дала двери распахнуться с первого удара, но он знал, что эта баррикада продержится недолго. Он устроил ее, когда был один: в случае нападения ему хватило бы времени сбежать через второй выход – тот, что делал его квартиру таким надежным местом. Но теперь их было двое.

Второй удар в дверь. Следующего ни засовы, ни балка и петли не выдержат. На лестнице гремели яростные вопли на немецком. Фарон схватился за браунинг на поясе, думал было стрелять через дверь. Бесполезно. Положение было отчаянное. Он обернулся к Лоре:

– Быстро в спальню. Лезь через балкон, как я вчера показывал!

– А ты?

– Иди! Потом встретимся.

– Где?

– Метро “Мезон-Бланш”, на платформе, в четыре часа.

Она побежала в спальню, с балкона легко добралась до окна на лестничной клетке соседнего здания, спустилась к выходу и оказалась на бульваре. Тремя этажами выше дверь квартиры поддалась: немецкие агенты, дежурившие на тротуаре, сосредоточились на атаке и не подозревали, что два дома могут сообщаться; они не обратили никакого внимания на красивую молодую женщину, которая растворилась в толпе зевак и ушла не оглядываясь.

Фарон остался. После третьего удара тарана дверь поддалась. Он спокойно ждал в коридоре. Он не успел убрать планы диверсии. Тем хуже. Он знал, что умрет, еще в Лондоне знал. Он был готов. И, чтобы не потерять ни капли мужества, читал нараспев стихи Пэла.

- Пусть откроется мне путь моих слез,

- Мне, души своей мастеровому.

Он не ушел. В его правой руке был уже не браунинг, а крест Клода. Если немцы здесь, значит, им известно, что квартира не пустует: если они никого не найдут, то оцепят весь квартал и без труда задержат их обоих. Его и Лору. Он не хотел, чтобы схватили Лору. Только не Лору. Вряд ли они знают, что он здесь не один, и, обнаружив его в квартире, не станут ее искать. По крайней мере сразу. У нее будет время уйти. Далеко.

- Не боюсь ни зверей, ни людей,

- Ни зимы, ни мороза, ни ветра.

Он не ушел. Его жизнь в обмен на жизнь Лоры. Да, он любил ее. Кто бы не влюбился в Лору? Они все ее любили, быть может, сами того не зная. Уже в Уонборо они все любили ее. Такую нежную, такую красивую. Что с ней сделают немцы, если поймают? То же, что и со всеми, – будут мучить так, что смерть покажется избавлением. Никто не вправе тронуть Лору. Да, он уже два года любил ее.

- В день, когда уйду в леса теней, ненависти и страха,

- Да простятся мне блужданья мои, да простятся заблужденья,

- Ведь я лишь маленький путник,

- Лишь ветра прах, лишь пыль времен.

Он не ушел. Он стоял у двери, крепко прижимая к себе крест Клода. Поцеловал его ревностно, благочестиво. И закрыл глаза. “Помоги мне, Господи, – прошептал он, – защити меня, грешного, я скоро умру”. Ему хотелось молиться лучше, но он не знал ни одной молитвы. Только стихи Сына. И он читал их – слова не имеют значения, Господь поймет: “Теперь вверяю себя Тебе”. Ох, как дурно он себя вел, и со своими, и со всеми; да отпустит смерть ему грехи. А лис Толстяка? Примет ли его Господь, невзирая на убитого лиса? Перед его глазами до сих пор стояло лицо Толстяка, когда он вошел в спальню с тушкой, – лицо, полное недоумения, ужаса и печали. Вот какие чувства он к себе внушал. Да простит его Господь, во времена лиса он еще не был человеком. И он, целуя крест, думал о Клоде, думал изо всех сил, потому что ему было страшно.

- Мне страшно.

- Мне страшно.

- Мы – последние люди,

- И сердцам нашим в ярости недолго осталось биться.

Дверь рухнула.

* * *

Она поняла, когда подошла к метро “Мезон-Бланш”. Станция была закрыта: службы гражданской обороны превратили ее в бомбоубежище на случай налетов. Герой Фарон спас ее из адского пламени.

Растерянная, напуганная, она убежала, повинуясь инстинкту самосохранения. Она не знала, как связаться с Гайо, Фарон не успел ей сказать. Он жил в Сен-Клу, но как найти человека, даже не зная его настоящего имени? Поначалу думала вернуться к Эрве, на Север, но туда так далеко. В конце концов она поехала в Руан, к тем огородникам, что отвозили ее несколько дней назад. Жили они на окраине города, адрес она помнила. Славная бездетная чета лет пятидесяти, самоотверженные люди. К вечеру она добралась до их дома. Но в каком состоянии…

Они пришли в ужас, увидев ее у дверей – измотанную, не помнящую себя от страха. Жена долго возилась с ней, приготовила ванну, накормила. Оставшись на миг одна на кухне, Лора слышала, как та шепнула мужу в коридоре: “Боже, ведь она еще совсем ребенок! Присылают все моложе и моложе”.

Муж связался с Эрве, тот попросил привезти Лору к нему, а он переправит ее в Лондон. Супруги отвезли ее на своем фургоне, среди ящиков с яблоками. И жена по дороге сказала ей: “Не возвращайся больше во Францию. Забудь все, что здесь случилось”.

В Лондоне Лорой занялось УСО. Ее несколько раз допрашивали. Она совсем сникла. Что с Фароном? Что с Пэлом? Только бы он не вернулся в Париж, только бы не зашел в квартиру… Наверно, ему сообщили о налете абвера, он скрылся, вернется прямо в Лондон, они встретятся. Ее переполняла надежда. Станисласу, каждый день навещавшему ее у родителей, куда она вернулась, не удавалось добыть никакой информации. А потом, в конце октября, они узнали ужасную новость.

* * *

Теперь они были в большой гостиной поместья, смотрели в огромные окна на хлещущие струи дождя. Франс принесла чай, они расселись в глубокие кресла.

– Как вы познакомились с Пэлом? – спросил Клод Риара и Доффа.

– Работали вместе. На первом его задании, – ответил Дофф.

Они помолчали. Потом Риар стал рассказывать, тепло, неторопливо. С волнением говорил о Берне, о первых днях Пэла как агента. И каждый рассказал о том хорошем, что пережил вместе с ним.

Снова молчание.

– Может, сходим за Лорой? – спросила Франс.

– Не стоит ее беспокоить, – отозвался Кей. – По-моему, ей надо побыть одной.

Она стояла на улице. Церемония давно закончилась, а она по-прежнему стояла у фонтана, где были отданы последние почести, – одинокая, красивая как никогда. Только верный держатель зонта с заплаканным лицом остался с ней, защищая ее от бури. Порыв ветра вырвал прядь из аккуратно собранных волос, она не шевельнулась. Руки ее лежали на животе. Она подняла глаза к истерзанному небу. Она была беременна.

44

В УСО не находили объяснений ни аресту Пэла и Фарона, ни тем более присутствию Пэла в Париже, при том что его высадили на Юге, и наличию квартиры, не утвержденной штабом Секции F. Делом занялась контрразведка – подозревали измену. Не к добру это все: в Сопротивлении много двойных агентов, состоявших на содержании у немцев. Ближайшие месяцы имели решающее значение: союзникам во Франции как никогда понадобится поддержка ячеек, которые УСО посредством французских секций всеми силами создавало целых четыре года. Большую часть 1943 года Секция F демонстрировала успех за успехом, зато в ноябре и декабре последовали серьезные провалы: гестапо раскрыло важные ячейки в долине Луары, в Жиронде и в Парижском регионе, провело массовые аресты и захватило большое количество оружия. В придачу уже несколько недель на юге Англии бушевали сильные грозы, вылеты часто откладывались, а значит, задерживалась и доставка грузов. Год завершался хуже некуда.

Станислас как офицер Генерального штаба с конца августа трудился на Бейкер-стрит, участвовал в разработке секретнейшей операции “Оверлорд” – наступления союзнических сил во Франции. Высадки с моря. Он входил в группу, получившую название УСО/УС и объединявшую УСО и УСС, Управление американских стратегических служб. В преддверии высадки они готовили совместную операцию, целью которой было облегчить вступление союзных войск на французскую территорию. В то время Станислас называл имя Фарона в числе кандидатов в отряд специального назначения.

Старый летчик был очень занят на своей новой должности. “Оверлорд” была сопряжена с неимоверными сложностями: во всех кабинетах встревоженные лица озадаченно склонялись над картами, кое-кто сомневался в разумности высадки. Не лучше ли по-прежнему изматывать противника бомбежками, менее затратными с точки зрения человеческих жизней? Возвращаясь к себе на Найтсбридж-роуд, он думал об этом без конца до самого следующего дня. Союзники не имели права на ошибку, а Секции F и RF, действующие во Франции, были жизненно необходимы для удачного развертывания высадки. Ячейки Сопротивления должны были задерживать немецкие подкрепления и, конечно, поставлять ценные стратегические данные. Станислас уже знал, какое будущее ждет его молодых друзей, но не мог рассказать об этом кому бы то ни было.

Кей вольется в союзническую, совместную с УСС, группу на Северо-Востоке, задачей которой будет поддержка американских войск.

Клода-кюре вскоре отправят на юг Франции вместо Пэла. Теперь он проходил подготовку на Портман-сквер, его должны переправить в ближайшие недели.

Толстяка распределили в одну из групп черной пропаганды.

Что до Лоры, то на нее пока приказа не поступало из-за гибели Пэла: прежде чем вернуться на местность, ей предстояло пройти психиатрическое освидетельствование – такова процедура. Провести это время в Челси она не захотела, предпочла быть рядом со своими, с теми, кто напоминал ей Пэла, – с Толстяком, Клодом, Кеем, Станисласом. Она попросила разрешения переехать в Блумсбери, в комнату Пэла. В квартире поднялась суматоха: трое ее обитателей с помощью Доффа и Станисласа вычистили каждый уголок, нужно было принять ее как следует. Повесили новые шторы, отмыли все, вплоть до встроенных шкафов, а Клод заменил увядшие цветы.

Когда Лора подъехала к дому, Кей, Толстяк и Клод ждали ее на тротуаре. Кей заранее всех проинструктировал: теперь надо вести себя прилично. Не разгуливать в нижнем белье, не рассказывать похабные истории, не оставлять полные пепельницы в гостиной, а главное, ни словом не упоминать Пэла. Только если сама заговорит.

Она распаковала свои тяжелые чемоданы в комнате любимого. Толстяк, ни на шаг не отходивший от нее, стоял в дверном проеме и смотрел.

– Тебе не обязательно спать здесь, – сказал он. – Из-за тяжелых воспоминаний. Хочешь, бери мою спальню или спальню Клода. У Клода она побольше.

Она с улыбкой поблагодарила его, потом подошла и скорбно прислонилась головой к его огромному плечу.

– Какие тяжелые воспоминания? – прошептала она. – Нет никаких тяжелых воспоминаний. Только печаль.

* * *

Печаль. Больше у них не осталось ничего. Все были подавлены.

Толстяк вдобавок к собственному горю нес и горе Лоры, он не мог видеть ее такой убитой. Других она могла обмануть, сделать вид, что никогда не сломается. Но по ночам, когда она оставалась одна, когда не нужно было ни перед кем делать вид, она не спала. Толстяк, живший в соседней комнате, знал это: лежа в кровати, он ловил затаенное, едва слышное рыдание, полное неодолимой печали. Песнь скорби. Толстяк вставал, дрожа от холода, прислонялся головой к перегородке между спальнями и тоже плакал, опьяненный тоской. Иногда он заходил к ней: тихонько стучал, входил и садился рядом. Она любила, когда Толстяк приходил среди ночи помочь ей одолеть тоску. Но всякий раз, когда он скребся в дверь, она вздрагивала – на долю секунды ей казалось, что пришел Пэл, как в Уонборо, как в Локейлорте, как всегда.

Однажды под вечер, оставшись наедине с Клодом, Толстяк спросил:

– Тебе не кажется, что я приношу несчастье?

– Несчастье кому?

– Да всем! Жабе, Эме, Пэлу, Фарону. Это все из-за меня, как ты думаешь? Сам-то я считаю, что надо бы мне умереть. Скажи своему Боженьке, скажи, пусть меня убьет. Своему говенному Боженьке, там, наверху. Из-за меня люди гибнут.

Толстяк думал и о Мелинде. Все время думал. Он ее больше никогда не увидит, он это знал и очень горевал, долго горевал из-за вечного своего одиночества. Со временем горе прошло. Боль улетучивается, но печаль остается. Мечта его тоже угасла: прощай, милая свадьба, прощай, милый французский трактир, где он был бы поваром, а она официанткой.

Клод обнял гиганта за толстый загривок.

– Не говори так, Толстяк. Знать тебя – большая удача. Для нас всех. И Пэл тебя обожал, ты же знаешь. Вот и не надо так говорить. Пэл погиб из-за войны, из-за немцев. Идем бить немцев, Толстяк. Во имя наших погибших. Что нам еще остается?

Толстяк пожал плечами. Он уже ни в чем не был уверен. Что победить в войне, что проиграть – результат один: все равно все умрут.

– У меня больше нет мечты, Попик. Однажды я сказал Пэлу, что без мечты мы гибнем, как растения. Как Жаба.

– Мы снова найдем тебе мечту.

– Мне так хочется стать отцом. Иметь детей, семью. Семья тебя оберегает. Когда у тебя семья, с тобой ничего не может случиться.

– Значит, ты станешь отцом. Потрясающим отцом.

Толстяк сжал плечо друга, поблагодарил за утешение. Но отцом он, наверно, не станет никогда – таков удел вечно одиноких.

45

Он спустился на кухню “Лютеции”. Спросил шампанского у официанта, который хорошо к нему относился: раз он говорит по-французски без акцента, значит, он меньше немец, чем все прочие. Попросил полусухое, не в ведерке, без всего, просто бутылку. Рассыпался в любезностях. На улице было серо и мрачно. Кунцер считал декабрь самым уродским месяцем творения. Даже ругательство придумал по этому случаю: Scheissigdezember – “дерьмокабрь” – в одно слово. Официант вернулся с бутылкой, Кунцер поблагодарил.

Он проделывал это почти каждую неделю. С ноября. Клал бутылку в бумажный пакет, полный всего, что только можно найти в “Лютеции”, – главным образом деликатесов, гусиного паштета и фуа-гра – и уходил. Весь путь шел пешком, торжественно. Марш побежденных, марш кающихся, марш одержимых, неспособных забыть. Шел от “Лютеции” к перекрестку бульваров Распай и Сен-Жермен. Ужасающий, изнуряющий марш, Христов, крестный путь, о Голгофа Сен-Жермена! Он нес провизию, как тяжкий крест, чуть ли не жалея, что прохожие не бичуют его по пути. Так каждую неделю он шел на улицу Бак – к отцу.

* * *

В ноябре Кунцеру исполнилось сорок четыре года. Он никогда не был женат, слишком поздно встретил свою Катю. Ей было всего двадцать пять. Отныне ей всегда будет двадцать пять. Часто он мечтал, как женится на ней после войны. Не во время – не надо жениться во время войны. А теперь он женат на абвере, на рейхе. Но скоро они разведутся.

Сорок четыре года. Он посчитал: солдатом он пробыл дольше, чем человеком. Но с ноября ему больше не хотелось быть солдатом. За месяц до дня рождения благодаря показаниям Поля-Эмиля, он задержал на квартире в третьем округе Фарона, того страшного британского агента, о котором говорил Гайо. На кухне он нашел целую папку о “Лютеции”. Они планировали диверсию в штабе абвера, он вмешался вовремя.

Из квартиры великана доставили прямо в тюрьму Шерш-Миди, неподалеку от “Лютеции”. Сначала им должны были заняться мастера допросов из гестапо. Кунцер не пытал, да и вообще в “Лютеции” пытать не любили; сперва передавали задержанного в гестапо – на авеню Фош, на улицу де Соссе или в Шерш-Миди – и только потом доставляли в абвер давать показания, зачастую в жутком виде. Кунцер лично приказал отвезти Фарона в Шерш-Миди: из того ничего не вытянешь без предварительной обработки. Он поступал так всегда – за одним-единственным исключением: ту красивую девочку на велосипеде, из Сопротивления, так похожую на его Катю, он отвез в “Лютецию”, избавил от гестапо. Но она молчала, и ему пришлось бить ее самому, а бить он не умел. Пришлось собрать все свое мужество. Он вскрикивал, лупцуя ее по лицу. Первые удары были чуть ли не лаской. Он не решался. Только не Катю. Потом стал бить сильнее. Нет, это слишком тяжко. Тогда он попросил принести ему палку, или что угодно, лишь бы не притрагиваться к ней руками. Да, палкой лучше. Не так реально.

Едва великан прибыл в Шерш-Миди, едва с него сняли наручники, как он покончил с собой – проглотил таблетку. А ведь его обыскали. Кунцер лично сопровождал его, стоял рядом, но на миг отвлекся. Не успел он опомниться, как Фарон уже лежал на полу. Глядя на его огромное простертое тело, Кунцер подумал, что этот человек – настоящий лев.

В тот же день в Шерш-Миди доставили Поля-Эмиля на допрос к профессиональным палачам. Но он не произнес больше ни звука, хотя пытки длились три недели. В конце октября его обезглавили. “Наконец-то”, – подумал Кунцер чуть ли не с облегчением.

Кунцера поразил их последний разговор с Сыном в “Лютеции”, у него в кабинете. Он часто вспоминал эту встречу. За несколько дней до казни Поля-Эмиля доставили в гостиницу – в черном гестаповском автомобиле, хотя нужно было всего лишь перейти улицу. В ужасном состоянии. Такой красивый юноша, а они его изуродовали, измолотили. Он еле стоял на ногах. В кабинете они сидели одни, лицом к лицу. Сын, скрюченный, опухший, смерил его взглядом:

– Зачем вы так со мной? Ведь я все сказал.

Кунцеру даже не хватило храбрости посмотреть ему в глаза. Поль-Эмиль. Красивое имя. Такой молодой. Он не помнил точно, сколько ему лет. Около двадцати пяти.

– Не все в моей власти, – отговорился он.

Молчание. Он смотрел на бесформенное тело.

– Вы так и не заговорили, да?

– Все, что я мог сказать, я сказал вам. Я отдал вам взамен отца женщину своей жизни, а вы хотите чего-то еще. Как я могу дать вам еще больше?

– Знаю, мой мальчик.

Почему он назвал его “мой мальчик”? И кто эта женщина? В квартире он задержал только того здоровяка.

– Что я могу для вас сделать? – спросил Кунцер.

– Меня скоро казнят, да?

– Да.

Молчание. Он смотрел на губы юноши. Ему, наверно, очень больно говорить: губы синие, распухшие, с пятнами засохшей крови.

– Вы помните, что обещали? – спросил Пэл.

– Да.

– Вы сдержите слово? Защитите отца?

– Да, месье.

Он сказал “месье”. Он хотел забыть, что и сам пожить уже не успеет. Повстречай он Катю в молодые годы, у него, быть может, сегодня был бы сын того же возраста.

– Спасибо, – выдохнул Сын.

Кунцер снова взглянул на него. Благодарит искренне. Отец для него важнее всего.

– Хотите написать отцу? Вот, у меня есть хорошая бумага. Пишите что хотите, я не стану читать и сам отнесу письмо. Хотите, оставлю вас одного на минутку, чтобы не мешать писать?

– Нет, спасибо. Не надо ни писем, ни одиночества. Вы вправду хотите оказать мне услугу?

– Да.

– Сделайте так, чтобы отец никогда не узнал о моей смерти. Никогда. Отец не должен знать, что его сын умер. Это противоестественно, понимаете?

Немец серьезно кивнул.

– Отлично понимаю. Можете на меня рассчитывать. Он не узнает ничего и никогда.

Они посидели молча. Кунцер предлагал ему сигарету, выпить, поесть. Пэл отказался.

– Мне пора умирать. После того, что я сделал, мне давно пора умереть.

Кунцер не настаивал и вызвал стражу. И пока те не вошли в кабинет, успел доверительно шепнуть Сыну:

– Там не было женщины. В квартире женщины не было. Только мужчина. После ареста он почти сразу покончил с собой, проглотил таблетку. Умер как солдат, гордо. Его не пытали. Он не мучился. И женщины не было. А если и была, мы ее не поймали.

На лице Пэла расцвела ангельская улыбка. И он обратил к небесам мольбу – пусть всегда защищают Лору. Во Франции, в Англии, в Америке. Пусть она уедет далеко-далеко. Пусть встретит новую любовь. Пусть будет счастлива. Пусть не печалится о нем, пусть забудет его поскорей, пусть не носит траура. Он предатель, она должна это знать. Но он так ее любил. Любил Лору, любил отца. И то, и то – любовь, но разная. Невообразимо, как это одно слово может означать столько разных чувств.

– Вам не в чем себя упрекнуть, – снова шепнул ему Кунцер. – Вы выбрали отца.

Он взял его за плечи, и Сын подумал, что это отцовский жест, жест отца, когда он уезжал из Парижа, жест доктора Каллана, когда его завербовали в УСО, жест лейтенанта Питера, когда он закончил учебу в Бьюли.

– Любой сын выбрал бы отца! – продолжал Кунцер. – Я сам поступил бы точно так же! Вы были великим солдатом! Сколько вам лет, месье?

– Двадцать четыре.

– А мне на двадцать больше. И я уже никогда не стану лучшим солдатом, чем вы.

Двое гестаповцев вошли в кабинет и увели Пэла. Навсегда. Когда он проходил перед Вернером Кунцером, тот, вытянувшись по струнке, отдал ему честь. И еще несколько минут стоял, отдавая ему честь. А может, и несколько часов.

* * *

Через неделю после смерти Поля-Эмиля Кунцер пошел к отцу. Был ноябрь – и его сорок четвертый день рождения. Какого черта он поперся к этому папаше? Именно с этого визита он стал сам себе противен.

Он вошел в дом на улице Бак около половины первого. Проходя мимо чулана, вздрогнул от омерзения. Поднялся на второй этаж, постучал в дверь. И отец открыл. Кунцеру было не по себе: он неделями шпионил за отцом, знал о нем все, а тот его не знал.

– Вы к кому? – спросил старик.

Кунцера поразил его жалкий вид: отец сильно исхудал, в квартире было не убрано. Он ответил не сразу.

– Я от вашего сына.

Отец расплылся в улыбке и кинулся за чемоданом, хватая по пути пальто и шляпу.

– Ну вот, я готов! Я так ждал, боже мой, так ждал! Даже думал, что он больше не вернется. Вы меня отвезете, да? Вы его шофер? Как мы поедем в Женеву? Господи, как я рад вас видеть! Я уж думал, мы никогда не уедем! Поль-Эмиль ждет на вокзале?

Кунцер в замешательстве стал извиняться:

– Мне очень жаль, месье, но я не за вами.

– Что? Мы не едем в Женеву?

– Нет. Но ваш сын поручил мне передать от него весточку.

Отец просиял:

– Весточку? Великолепно! Ве-ли-ко-лепно!