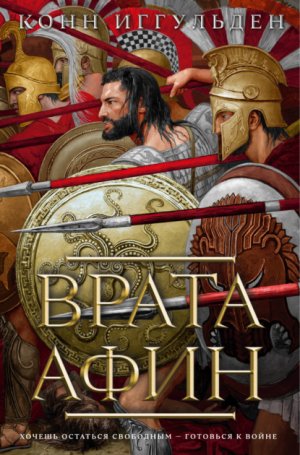

Врата Афин Иггульден Конн

Так говорил он со мной – и слова его были крылаты.

Гомер

Скорее принесите мне чашу вина, чтобы я мог освежить разум и сказать что-нибудь умное.

Аристофан

Conn Iggulden

THE GATES OF ATHENS

Copyright © 2021 by Conn Iggulden

All rights reserved

Перевод с английского Сергея Самуйлова

Карты выполнены Юлией Каташинской

© С. Н. Самуйлов, перевод, 2022

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2022 Издательство Азбука®

Пролог

Густой аромат цветочной пыльцы висел в горном воздухе, словно эфирное масло или запах кипящей олифы. Все живое томилось в тени. Повсюду терновник, жесткие стебли иссохшей травы да раскаленные голые камни – не схорониться. И только сверчки стрекотали в кронах выносливых сосен, упорно цеплявшихся за скалистую почву.

Застывший среди древних холмов вековой покой нарушили слабые, будто дрожащая нить, звуки музыки. Мелодия крепла, набухала звеневшей медью – и разрослась, вскинулась в песне гулом голосов. Всколыхнув воздух громом тарелок, труб и барабанов, на гребень поднялись танцовщики, спугнув юрких ящерок. По зычному приказу все остановились, отдуваясь, утирая пот.

Царь выехал вперед верхом на жеребце и спешился почти с былой грацией, отличавшей его в молодости. Бросив поводья рабу, Дарий взобрался на огромный плоский валун и оглядел равнину. Отсюда, с высоты, он видел шрамы на земле, следы войны и огня. Далекое прошлое подступило совсем близко. Царь нахмурился. На этом самом месте он стоял тридцать лет назад. Пригрезилось, сделай один только шаг – и снова окажешься там, рядом с отцом, и вся жизнь еще впереди.

Где были когда-то Сарды, теперь лежали руины. Пламя давно погасло, но с налетевшим легким ветерком Дарий уловил – или почудилось – запах обуглившегося дерева и жженого кирпича, благовоний, а может быть, гнили. В отдалении действительно копошились люди. Воздух был такой чистый, что Дарий различил искры походных костров и тонкие струйки дыма над ними. Вероятно, убежавшие горожане вернулись, как только утих пожар, или даже пришли разграбить руины в поисках золотых бусин, бывших когда-то монетами.

Погребальный костер на месте города отнюдь не досадная случайность. В тот день издалека и с горной вершины было трудно вообразить охваченные пламенем улицы, парки и целые кварталы. Сторожевые башни вдоль громадной стены рухнули на глазах у Дария, рассыпавшись камнями. Прочь от ограждений четко прочерченными линиями потянулись дороги. Семьи уходили, унося на подошвах пепел и сажу, оставляя темные следы, напоминающие вены на руке старика. Царь знал – теперь распространится мор и скверна. Выжившие не заботились о мертвых, разве только по принуждению. Мухи ползали по трупам, и живые спешили пройти мимо, отвернувшись.

Великий царь не поморщился, не покачал головой при этой мысли. Он знал смерть и раньше, видел ее много раз. Он понимал, что его людям придется похоронить павших в огромных неглубоких ямах за стенами города и только потом взяться за восстановление…

Обернувшись, Дарий поискал глазами сына, собираясь поделиться с ним своими размышлениями. Ксеркс поодаль от первых рядов, поджав ноги, балансировал на шее молодого слона. Мальчишку постоянно что-то отвлекало, он всегда находил какое-нибудь существо, чтобы приручить и позабавиться. Последним был сверчок, а до него – крошечная голубая ящерица, бравшая и державшая еду двумя лапками. Сам великий царь никогда не испытывал потребности в подобных пустяках и беспокоился, что сын недостаточно преисполнен радения об империи, которую унаследует. Он вздохнул. Забот отцовских имя – легион.

Царская процессия остановилась по его жесту. Люди все утро поднимались в горы, и теперь от облегчения их лица просветлели. За царем стояли шестьдесят тысяч человек. Колонна тянулась так далеко вниз, что он не видел ей конца. Дарий явился, готовый к войне, но нашел только пепел.

Впереди, дрожа от усталости, отдыхали танцовщицы. Еще утром одна из них упала в изнеможении, лихорадочно раскинув руки. Люди шли, не обращая внимания на ее визг; ехали повозки. И только царские слоны осторожно обходили раздавленную девушку.

Дарий не стал ничего говорить дворцовому распорядителю. Мрачная тень легла на лицо Ашара, и щеки вспыхнули от стыда. Наставницу танцовщиц наверняка поколотят вечером и даже, возможно, привяжут к дереву, предоставив решить ее участь львам и волкам. Остальные, увидев это, поймут, что не должно позорить великого царя, оказавшего им честь сопровождать его.

А он давно уже не был прежним жизнерадостным молодым воином. Обдумывая, как бы спуститься с камня, Дарий подавил вздох, ощутив боль в бедрах и пояснице. Было время, когда он легко бы спрыгнул, наслаждаясь своей силой и ловкостью. Но слуги хорошо знали господина, и едва он поднял голову, как к валуну поднесли приступку. С величавой осанкой и невозмутимым выражением лица он сошел вниз.

Ксеркс настороженно посматривал на приближающегося отца. Накажут ли его за то, что мог заметить только царь и до чего лишь ему было дело?

Мальчик сидел на мягкой шелковой подушке – в кожаной, украшенной золотом юбке и сандалиях. Голый по пояс, он служил живым напоминанием о юности, что могло еще больше омрачить настроение отца.

Слуги посыпали сушеной лавандой и миртом пыльную дорожку, по которой великий царь приблизился к сыну. Для Дария было оскорблением, когда его вынуждали смотреть вверх, но Ксеркс, казалось, застыл на месте, сидя высоко на слоне. Огромное животное повернуло голову, чтобы посмотреть на человека, остановившегося рядом с ним. И мальчик, и слон были в самом неуклюжем возрасте. Дарий жестом отмахнулся от слуг, усеявших лепестками тропу перед ним.

Они замерли, дрожа на периферии его поля зрения, готовые в любой момент покрыть благоуханием землю, сотрясавшуюся под шагами повелителя.

– Ксеркс, слезай, – негромко сказал великий царь.

Сын кивнул и вытянул руку так, чтобы слон ее увидел. Хобот изогнулся, бережно обвил ребенка и плавно опустил на землю. Мальчик, казалось, гордился этим. Дарий никак не отреагировал на трюк, демонстрировать который стоило бы в другом месте: на рынке или заготовке леса. Обняв сына за плечи, он повел его туда, где тот должен был стоять, ожидая отца.

Дарий положил ладонь на нагретый валун.

– Видишь этот город? – спросил он сына. – Темный от пепла.

Ксеркс сделал вид, что всматривается в даль, кивнул, но не поклонился – и Дарий поймал себя на том, что гордится молодым человеком, который должен наследовать его власть, если только Ахурамазда, владыка мудрости, позволит это. Не стоит быть слишком уверенным в будущем – ни в словах, ни в самых сокровенных мыслях. Бог света слышит все.

– Это Сарды, столица этой страны, – сказал царь. – Или так было. Враг разграбил город и сжег все, включая великий храм, простоявший здесь две тысячи лет. Вот почему я привел так много воинов. К завтрашнему утру все до единого дома и храмы будут снесены до основания. Мы перестроим все.

– Кто смеет нападать на наши города? – спросил Ксеркс.

– Люди из Афин, из Эретрии, – ответил отец. – Греки. Я думал… Десяток лет назад они присылали сюда послов с просьбой о дружбе. Я думал, они согласились стать моими избранными – одним из моих любимых подданных народов. Они дали землю и воду моему наместнику и отправились домой, за море. Признаюсь, после этого я почти не думал о них.

Царь улыбнулся и попытался взъерошить сыну волосы. Мальчик отстранился, и отец сделал над собой усилие, скрывая боль.

– Это край света, Ксеркс. Море лежит менее чем в двух днях пути отсюда, а за ним – земли, которые никогда не знали благословения наших законов, наших воинов. – Дарий махнул рукой в сторону равнины. – Я правлю здесь, от рынков рабов до золотых копей. Каждый горшок и чашка – мои, каждая монета, балка и ребенок. И все же мы здесь далеко от цивилизации, от сердца нашей земли. Возможно, я был слишком мягок с ними, слишком снисходителен. Я излишне доверчив. Это всегда было моей слабостью.

Он увидел, как сын неловко переступил с ноги на ногу, и улыбнулся.

– Никто, Ксеркс, никто не может сказать, что я бесчестен. Понимаешь? Если я даю слово, я его держу, пусть даже мир рушится вокруг меня. Если я прощаю врага, если приветствую его, как ребенка, в своем доме, он знает, что моего гнева больше не будет. Даже греки знают это. О, они могут кричать и бороться, но для тех, кто ведет себя по-мужски, кто готов отбросить гордость и предложить мне знаки земли и воды, я всегда буду прощающим богом.

– Но почему? Почему ты прощаешь людей, которые сделали это, которые сожгли Сарды?

Дарий наклонился ближе к сыну. И хотя сотня слуг и рабов ожидали проявления его малейшей прихоти, а две обнаженные женщины с подведенными сурьмой глазами выглядывали из занавешенных носилок, украшавших его слона, – он оставался наедине с наследником.

– Я говорю сейчас как царь. Услышь меня, Ксеркс. Мое слово нерушимо, потому что, когда человек выходит на поле боя против моих армий, я хочу, чтобы он со страхом смотрел на своих союзников, спрашивая себя, не покинут ли они его в разгар битвы. Я хочу, чтобы он знал, как знает собственное имя, что, если сдастся мне, если почувствует вкус пыли на губах и предложит мне воду из чаши своих рук, я буду чтить его как союзника до конца времен, без злобы, без мести. Потому что он будет живым примером моего милосердия. Ты понимаешь?

Ксеркс слегка покачал головой, закрыв глаза. Налетевший ветер ослабил дневную жару. И в этот момент тишины и покоя мальчик внезапно понял. Его глаза открылись, и отец улыбнулся, увидев в них блеск.

– Доверие к тебе ослабляет их всех, – сказал Ксеркс тоном, в котором прозвучало удивление. – Это значит, что, когда мы подойдем, брат повернется против брата, друг против друга. Но какова цена, отец? Ты отказываешься от мести – не слишком ли высокая цена?

– Нет. В моей империи сплетены сорок наций – Мидия, Ассирия, Лидия, Индия… Клянусь богом, люди подобны серебряным рыбкам в океане – все подданные моего трона, моей короны. Будь я обманщиком, лжецом, они боролись бы куда ожесточеннее, чтобы держать меня подальше. Вместо этого их вожди получают дворцы и земли. В спокойные времена они даже задаются вопросом: а завоевал ли их кто-то вообще?

– Но они завоеваны, – сказал Ксеркс.

– Да, – кивнул Дарий. – Так же и эти города, весь Ионийский союз. Они смотрят на своих предков, греков, а не на нас. Возможно, они думали, что я слишком далеко, что мне нет дела до того, чем они занимаются на самых границах западных морей. Предав меня, они обратились за помощью к Афинам, и эти греческие нечестивцы послали корабли из Эретрии. Их солдаты-гоплиты бродят по побережью, убивают и запугивают принадлежащие мне народы. Теперь они говорят о том, чтобы сбросить ярмо, которое я возложил на них, говорят о «безобразиях» нашего правления.

Царь рассмеялся невесело, и глаза его чернели из-под насупленных бровей.

– Уничтожая мой гарнизон, греки подожгли тростниковые крыши Сард. Пламя распространилось, как ветер, пока не поглотило все, даже храм Кибелы, великой Матери мира. Такое трудно простить.

Царь замолк и стоял, глядя вдаль. Сын не осмелился прервать его размышления и не стал сопротивляться, когда отец снова положил руку ему на плечо.

– Я за год отстрою все заново. Армии, которые я привел, войдут во все города и поселки Ионийского союза и принесут то наказание, которое я сочту нужным. Мужчин лишат рук, чтобы не могли больше держать копье или меч. Самые красивые дети отправятся на наши рынки. Старики и женщины будут брошены в костры. Иногда я думаю, что это в своем роде милосердие – по отношению к тем, кто был им так обременен. Понимаешь? Даже в горниле моего гнева заключена мудрость. Я не тиран, Ксеркс. Когда я иду, сдвигаются горы, и эта дрожь сильнее поступи тысячи королей. С тобой будет то же после меня. Все люди – рабы; все цари – рабы для нас.

Лицо сына озарилось радостью при этих словах. Ксеркс протянул левую руку и коснулся отцовских пальцев, лежащих на его обнаженном плече. Мудрость царя позволила построить империю столь необычайно богатую и могущественную, и все было так, как он сказал: мир склонился перед ним. Ксеркс думал, что даже дождь идет по его приказу.

– А что же греки, отец?

– Они вернулись на свои корабли, как невинно спящие дети. Уничтожив мои гарнизоны, решили, что дело сделано. Они ошибаются. Все только началось! Я навещу их снова, когда закончу здесь.

Царь оглянулся через плечо на ряды телохранителей в белых стеганых доспехах и чешуйчатых панцирях. Жара была невыносимой, но они стояли совершенно неподвижно, словно высеченные из камня. Поймав этот взгляд, их начальник шагнул вперед, рухнул на землю и, распростершись во весь рост, поднес к глазам обе руки, словно ослепленный. Пыль облепила намасленное снаряжение, и, поднявшись, он уже больше напоминал воина в походе, а не просто часть декорации. Дарий подумал, что это хорошее предзнаменование.

– Принеси мой лук, Датис.

Царское оружие вынули из чехла, накинули тетиву в мгновение ока, пока Дарий поднимал руку. Он принял лук, почти с него ростом, блестящий от масла и солнечных бликов на золотой обмотке.

– Стрелу, – сказал Дарий.

Он приладил ее к плетеной тетиве и натянул с легкостью, как человек, обученный этому с детства. Мышцы руки, плеча и груди напряглись. Царь пустил стрелу так, что она воспарила над лежащей внизу равниной.

– Я посылаю эту стрелу со своей клятвой, – услышал Ксеркс бормотание отца. – Господь, позволь мне наказать афинян, как они того заслуживают.

Он вернул лук и ткнул скрюченным пальцем в раба-виночерпия. Хотя стройный юноша и служил царю все свои двадцать лет, завоевав уважение при золотом дворе, он без колебаний упал на живот, почувствовав настроение хозяина.

– Мишар, с сегодняшнего дня у тебя новое поручение. Встань и прими его из моей руки.

Евнух гибко поднялся и замер, опустив глаза, под взглядами отца и сына. Шелка его одеяния покрыла пыль, и Ксеркс поморщился, заметив пятна пота. Небрежности оправдания не было, тем более что есть рабыни, готовые стирать и менять мужчине одежду столько раз в день, сколько ему угодно. Если только Мишара можно считать мужчиной. Ксеркс однажды приказал стражникам подержать евнуха, чтобы самому осмотреть старую рану и сморщенный мешочек между ног, темный, как синяк. Мишар тогда плакал, как женщина. Странно, раб понимал, что его жизнь не принадлежит ему, и все же рассчитывал сохранить какое-то подобие достоинства. Ксеркс считал, что отец позволяет некоторым слугам слишком много вольностей, возможно, по причине долгого общения с ними. Когда придет его время, уж он такой ошибки не совершит. Мальчик улыбнулся при этой мысли.

– Мишар, – продолжил царь, – ты будешь подходить ко мне каждый вечер, когда я сижу за трапезой. Ты будешь прерывать меня, не опасаясь наказания. И ты будешь говорить так: «Господин, помни о греках». Ты понял, что я сказал?

Виночерпий попытался кивнуть, хотя его трясло так сильно, что Ксеркс подумал, уж не заболел ли он. Мишар тоже заметил черные руины Сард, но не знал, как поведет себя царь. Блестящая струйка пота выступила у него на лбу и соскользнула в складки у накрашенного рта.

– Я… я сделаю… я понимаю, великий царь. Все будет так, как ты говоришь.

– То-то, Мишар. А если забудешь, я прикажу вырвать твой прекрасный язык. А теперь оставь нас и найди свежую одежду. Та, что на тебе, годится только для огня.

Евнух поклонился и ушел. Ксеркс наблюдал за отцом с нетерпеливым предвкушением, желая увидеть в нем волка, разрушителя народов.

– Итак, – сказал царь, – сын мой, я не забуду о своем долге перед греками. Не забуду, пока он не будет оплачен тысячекратно. Это маленький и рассеянный народ. Я куплю корабли у финикийцев и отправлю сюда несколько обленившихся западных гарнизонов. Здесь слишком много придворных, Ксеркс, мягкотелых толстяков, живущих легкой жизнью. Думаю, небольшое путешествие пойдет им на пользу. Возможно, я увижу, как мои «бессмертные» чувствуют себя в открытом море. Забавно было бы узнать, как люди вроде Датиса изрыгают завтрак за борт.

Царь рассмеялся, развеяв свое мрачное настроение. Он повернулся к сыну, и Ксеркс сумел выдержать его взгляд и не вздрогнуть.

– А теперь прикажи привести твою лошадь. Хочу посмотреть, как ты выедешь с разведчиками, когда мы доберемся до равнины.

– Я бы предпочел…

– Мне будет приятно, Ксеркс, – мягко сказал Дарий.

– Конечно, отец, – склонил голову мальчик.

– Хорошо, – улыбнулся царь. – Воины должны видеть, как ты ездишь верхом. С заходом солнца я буду ждать тебя на пиру для моих полководцев. Мы подумаем, как наказать эти ионийские города, которые дрожат перед нами.

Ксеркс поклонился еще раз. Он надеялся побыть немного наедине с собой, без того чтобы отец указывал ему и распоряжался каждым его часом до самого сна. Он знал, что награда за послушание и терпение придет. Хотя он и не мог представить себе мир, в котором нет его любимого отца, однажды империя будет принадлежать ему. Его приказ разгонит тучи или затмит солнце в память об отце. Думать об этом было приятно.

Часть первая

490 г. до н. э

Глава 1

Ксантипп замер на месте и, сохраняя ровное дыхание, негромко отдал указания рабам вокруг себя. Внимательно выслушав, трое мужчин сдержанно кивнули, соглашаясь. Все они служили семье его жены с детства.

«А ведь каждого спартанца, – почему-то подумал Ксантипп, – готовят к войне семеро рабов. Возможно, у афинян это получается лучше».

Произносить свою мысль вслух он не стал и даже не улыбнулся. Им владело какое-то непонятное беспокойство, нетерпение. Ему было тридцать восемь лет, и он знал, что в этот день может умереть.

Он больше не слышал городского шума, хотя и сомневался, что на улице стало тише. Дом жены был огромный, его окружали оливы и смоковницы. Комната, в которой Ксантипп готовился к войне, находилась в центре здания, вдали от внешних стен, которые оказали бы честь и крепости. Пространство по периметру ограничивали колонны из белого камня, крышу заменяло высокое голубое небо. Здесь, вдалеке от грохота, суматохи и страхов войны, царили мир и покой. Вокруг этого тихого сердца дома были расположены на двух этажах еще с десяток помещений. Ворота за внешней стеной открывались на дорогу в Элевсин, ведущую к северо-западу от центра Афин.

В темноте, задолго до восхода солнца, Ксантиппа разбудили крики. На агору к бронзовым статуям героев, представлявших десять афинских племен, из дома послали гонцов. Под каждой статуей совет ареопага[1] поместил листы тонкого папируса. Рядом стояли рабы с факелами, готовые посветить любому, кому потребуется. На папирусе перечислялись каждая фила[2], каждый дем[3] и все прилегающие к городу земли.

То, чего они боялись, случилось.

Ксантипп довольно хмыкнул, почувствовав, как поножи ладно охватили ноги. Отлитые в точности по форме голени и колена, они надежно держались за счет естественной пружинистости металла, и им не требовались ни завязки, ни ремни. Поножи блестели, словно были из золота, сияя тем же благословенным маслом, которое рабы уже втерли в конечности Ксантиппа.

– Подождите, – сказал он.

Рабы отступили, и Ксантипп сделал низкий выпад. Поножи остались на месте, и он, кивнув, поднялся. Руки раба потянулись к нему застегнуть белый хитон. Его бедра останутся непокрытыми. Одно дело бегать или тренироваться голышом в летнюю жару, и совсем другое – сражаться. Ксантипп еще от отца узнал, сколь полезен может быть кусочек ткани, когда глаза застилает пот или кровь.

Стоя с обнаженной грудью, Ксантипп осмотрел приготовленный нагрудник. Внутри доспех был выложен толстым слоем отбеленного льна, плотного и крепко сшитого. Наружную сторону составляли тяжелые бронзовые пластины. Ксантипп знал, что, по ощущениям в походе, панцирь тяжелеет с каждым шагом, и чем дальше от города, тем больше. Но, несмотря на бремя и нелепые расходы, это был его боевой доспех, шкура войны. Другие стратеги предпочитали сплошную пластину из бронзы или кожи, а Ксантипп не любил, когда его что-то стесняло. Ему довелось видеть воина, который не мог завязать сандалии, не сняв нагрудник, беспомощного, как рыба на суше. По сравнению с тем бедолагой он в своем доспехе чувствовал себя непобедимым. Как и изготовленные на заказ поножи, нагрудник был делом рук настоящего мастера-кузнеца. Бронза – теплый металл, когда касается кожи. Все это нравилось Ксантиппу.

Нагрудник рабы застегнули двумя ремнями на плечах и поясом. Ксантипп кивнул и буркнул что-то неразборчивое. Две бронзовые пластины поменьше прикрывали пах и большие вены ног. При поднятом щите враг видел только сверкавшие поножи, круглый щит и шлем – человека из золота. Руки оставались свободными, их ничто не стесняло. Ксантипп сжал кулаки и сделал несколько широких движений, разминая затекшие плечи.

Сандалии уже были надежно завязаны, и теперь он надел на лоб повязку, назначение которой состояло в том, чтобы впитывать пот и смягчать давящую тяжесть шлема. Вторая группа рабов внесла оружие гоплита, и у Ксантиппа забилось сердце. Оружие не было куплено богатством Алкмеонидов, семьи его жены, которая вела родословную со времен гомеровской «Илиады». Нет, оно хранило копившиеся годами следы и отметины, царапины и вмятины и даже небольшое пятно пайки у основания наносника. Каждая часть снаряжения в какой-то момент спасла Ксантиппу жизнь. Он смотрел на свою боевую коллекцию с гордостью и любовью, как человек, гладящий по голове верную собаку.

– Где мой щит? – спросил он.

Щит-гоплон не принесли вместе с остальным оружием. Рабы посмотрели на старшего, ожидая, что ответит он.

Непривычно серьезный, Маний для начала поклонился:

– Хозяйка сказала, что сама покажет его тебе.

– Понимаю. Агариста велела его перекрасить.

Это был не совсем вопрос, но Маний все равно опустил голову, покраснев под холодным взглядом хозяина. Как раб по отношению к Алкмеонидам, Маний служил в доме в разных ролях на протяжении всей жизни хозяйки. Агаристе он был предан беззаветно, как может быть предан только тот, кто носил ее на своих плечах, когда она была маленькой девочкой. Но сейчас это был момент безмолвного общения двух мужчин, пусть и занимавших разное положение.

Ксантипп не сказал больше ни слова и принялся проверять древко копья, выискивая возможные трещины. Рабы, чувствуя его скрытый гнев, неловко переминались.

Трещин не обнаружилось. Повинуясь внезапному импульсу, он жестом отогнал людей подальше и повертел грозным оружием над головой и по сторонам так, что оно запело в воздухе. Длиной в полтора его роста, копье было идеально сбалансировано: вес листовидного железного наконечника уравновешивался бронзовым шипом на другом конце – убийцей ящериц, как называли его юноши из эфебов-гоплитов. Древко македонского ясеня было приятно на ощупь. Поглаживая его, Ксантипп ощущал оставленные инструментом отметины, память и пот работавших с деревом старых мастеров. Он убивал людей этим копьем-дори. Руки признавали его своим.

Ксантипп провел ладонью по плюмажу из конского волоса, гребню шлема. Ни пылинки, а густая щетина была аккуратно подстрижена и выглядела как новенькая. Удовольствовавшись осмотром, он положил шлем у ног и взялся за меч – проверить острие. Некоторые вещи нельзя доверять рабам, какими бы опытными они ни были. За клинком – с тех пор, как Ксантипп в последний раз обнажал его от имени города, – ухаживали хорошо. Он тоже блестел оливковым маслом, и черных пятен ржавчины на нем не появилось. С ремнем на поясе и ножнами, добавившими веса доспехам, Ксантипп уже чувствовал себя изрядно потяжелевшим.

Из полутемной аркады в залитую солнечным светом комнату вышла Агариста.

Хрупкая, она принесла его щит, самую тяжелую – и самую важную – часть снаряжения. Бронзовый круг был покрыт белой тканью, но Ксантипп подумал, что знает, что же там изображено.

– Оставьте нас, – тихо сказала она.

Приученные исполнять ее волю, рабы растворились в окружающем мраке. Это был ее дом, а до нее – дом ее отца. Там, где сейчас стоял Ксантипп, стоял когда-то ее дядя Клисфен, человек, переустроивший афинскую демократию и выбравший названия десяти племен. Агариста принадлежала к знаменитой династии, и это временами тяготило Ксантиппа. Она полюбила его тогда, в пору незапятнанной юности и зеленой весны своей жизни. Они поженились, когда ей было шестнадцать, а ему тридцать и он только вставал на политическую стезю. Прошло восемь лет, и если он поднялся, то отчасти благодаря поддержке ее семьи. Но она пришла к взрослому мужчине в момент своего первого расцвета и потому все еще боялась его неодобрения. Он знал, что одно сердитое слово может вызвать слезы у нее на глазах, и это читалось в каждой черточке ее лица. Испуганная, опасаясь, что Ксантиппу не понравится то, что она сделала, Агариста робко приблизилась к нему.

– Что ж, покажи. – Все еще держа копье в правой руке, он вытянул, растопырив пальцы, левую.

Молча, закусив нижнюю губу, она сняла ткань и отпустила, позволив ей слететь на плитки пола.

Когда Ксантипп только услышал, что жена перекрасила его щит, он ожидал чего-то с изображением льва. Это видение мучило Агаристу годами, приходя, уходя и возвращаясь, нарушая сон. Она рассказывала о нем много раз, и Ксантипп знал все подробности. Другое дело, что ничего пророческого он в этом не усматривал. Потакая Агаристе ради сохранения мира в семье, Ксантипп думал, что боги не доверили бы его глупой молодой жене истинное видение. Скорее всего, оно было порождением ее беспокойства за него или за детей. Тем не менее он ощутил укол страха при мысли об утрате прежнего, привычного изображения на щите – глаза, неизменно взиравшего на каждого врага, с которым он сталкивался.

И вот теперь глаз исчез, и это воспринималось так, словно она его ослепила.

– Очень хорошо.

– Тебе нравится? Правда? – спросила жена, заглядывая ему в лицо. – Нет. Тебе не нравится.

– Это прекрасно, – ответил он, ничуть не кривя душой.

Художник показал себя с наилучшей стороны. Из центра щита с ревом – голова, зубы и ярость – рвался лев. Образ был прекрасный, хотя Ксантипп все равно предпочел бы, чтобы за ним приглядывал тот старый немигающий глаз.

– В том видении, где я родила льва, – заговорила Агариста, решив заполнить тишину потоком слов, – мне сначала подумалось, что это должен быть ребенок. Раз я носила дитя, что еще это могло быть? Но потом я увидела твой щит и подумала… что, если бы ты был львом? Или я бы знала, как сделать моего Ксантиппа афинским львом?

– Не могу сказать, правильно это или нет, не сегодня, – ответил он.

Разговор требовал от него большего, чем он хотел дать в этот момент. С оружием в руках, в преддверии битвы, ему нужно было оставаться спокойным, мрачным и молчаливым. Она же продолжала выспрашивать, раскалывая в нем холодную твердость. Приветствовалось такое не всегда.

Ксантипп огляделся – рабов в поле зрения не было, хотя он знал, что они близко, в пределах окрика.

– Агариста… то, что произойдет сегодня…

– О! Дети! Мне нужно привести их, чтобы они попрощались с тобой.

– Нет, послушай…

Но она уже ушла, ускользнула, и он остался один в лучах яркого света, под высоким голубым небом. Всходило солнце, и Ксантиппа вдруг словно толкнули в спину – иди. Он даже сделал пару шагов, но услышал голоса детей – звук, вцепившись, как репей, остановил его.

Семилетний Арифрон, старший из троицы, вошел первым, за ним следовала шестилетняя сестра Елена. Они вошли, как маленькие гусята, с благоговением глядя на отца, сверкающего маслом и золотом, словно живой бог. Агариста привела за руку младшего, спотыкающегося рядом с ней, с блестящими от слез глазами.

Ксантипп отложил копье и опустился на колени:

– Идите ко мне, малыши. И ты, ты тоже, Перикл. Все в порядке. Подойдите.

Все трое подбежали к отцу и принялись колотить его в грудь и гладить ладошками бронзовые пластины. В глазах их застыли восторг и восхищение.

– Ты собираешься убивать персов? – спросил Арифрон.

Ксантипп посмотрел на старшего сына и кивнул:

– Да, много персов. Сотни.

– А они придут убивать нас?

– Никогда. Мужчины в Афинах вооружаются, чтобы остановить их. Персы еще пожалеют, что вообще заявились сюда.

К его досаде, Елена внезапно расплакалась. Личико ее скривилось, и вдруг раздались необычайно громкие рыдания и вопли. Ксантипп поморщился, сожалея, что вообще допустил этот момент.

– Послушай, Арифрон, ты мог бы отвести сестру и брата на кухню? Найди им фруктов или что там у повара на вертеле.

Старший сын торжественно кивнул, понимая, что ему доверили ответственное задание. Ксантипп обнял каждого еще раз, и дети удалились вслед за Арифроном.

Агариста наклонилась поднять копье. В ее руке оно смотрелось непривычно и странно, и Ксантипп быстро забрал его.

Слишком много дурных предзнаменований было в этот день, и плачущие дети стали последним из них. Он уже лишился глаза на своем щите и не хотел, чтобы жена уронила его оружие, боялся того, что` это может означать. Она накрыла его руку своей, и он почувствовал ее тепло и запах благовоний: розы, лаванды и мускуса. Аромат заполнил ноздри, и Ксантипп попытался понять, не вдыхает ли он сладкий дым от масел собственного погребального костра.

– Агариста, если мы проиграем…

– Не говори так, прошу. Накликаешь беду. Пожалуйста.

– Так нужно. Я должен знать, что ты понимаешь.

– Пожалуйста…

Ксантипп подумал, что она повернется и убежит, и эта мысль отозвалась приливом гнева. В некотором смысле его жена все еще оставалась невинной. Он схватил ее за запястье – так сильно, что она вскрикнула.

– Если мы проиграем и они придут сюда, ты должна убить детей.

– Я не смогу это сделать, – прошептала Агариста и, уже не глядя на него, инстинктивно дернулась, попытавшись высвободить руку.

Он не поддался жалости и еще сильнее сцепил пальцы, хотя по ее щекам уже текли слезы.

– Ты хозяйка дома, Агариста. И ты сделаешь это. Если сама не совладаешь с клинком, отдай его Манию. Сказать тебе, что ждет детей, которых персы захватили в плен? Хочешь, чтобы я описал весь этот ужас? Они чума в этом мире, Агариста. Я видел результаты их… внимания. Видел трупы. Если мы проиграем, они преподнесут Афинам урок. Город умрет, и здесь не будет безопасного места. Это не похоже на прежние войны, когда армия Спарты встала под Акрополем или когда всадники Фессалии сражались против нас. Мы греки, и мы знаем пределы войны, но и знаем, когда их нет. Персы… они слишком жестоки, любовь моя. И их много, как песчинок в пустыне. Если они победят, ты должна спасти детей и себя от того, что произойдет.

– Если это приказ моего мужа, я сделаю так, как ты говоришь.

Она покорно склонила голову, хотя, когда их взгляды встретились, он поймал себя на том, что усомнился в ее искренности. Ее семья была богатой и могущественной на протяжении веков. Долгое богатство давало им чувство уверенности не в последнюю очередь в своей способности выживать. Он видел это в ней. Ему оставалось только молиться – Аресу, Зевсу, богине брака Гере, – что беда обойдет Агаристу стороной и жена никогда не узнает, насколько в самом деле хрупок мир.

Он поцеловал ее – без страсти, на прощание и с обещанием:

– Если смогу, вернусь.

Он не сказал, насколько мал в его представлении этот шанс. Те греки, которые думали, что смогут победить, никогда не видели персидских армий. Эти армии напоминали черную саранчу в Ионии – и даже они, как говорили, были лишь малой частью целого. Ксантипп сражался против их гарнизонов, поддерживая греков, лишь хотевших всего-навсего жить свободно. Он собственными глазами видел месть персов, обращенную на невинных людей. Редкий сон обходился без того, чтобы та или иная картинка из прошлого не вернулась и не вырвала его из дремоты. Лекарь Агаристы сказал, что сны исчезнут через несколько лет, но, похоже, такого запаса времени у него не будет. Ему, человеку, видевшему, как горели Сарды, пришла пора сражаться на греческой земле.

Ксантипп взял шлем и с силой нахлобучил на голову. Собранные в узел волосы смягчили удар. Подкладка была старая, и он, едва надвинув шлем, уловил знакомый запах пота и прогорклого масла. Теперь он смотрел на мир через проем, напоминавший рукоять меча. Сами собой пришли воспоминания о тех днях, когда ему случалось носить шлем, и настроение тут же омрачилось. Он бережно взял копье и щит, проверил на прочность крепления. На поле возле Академии будут совершаться кровавые жертвоприношения, и его, как одного из старших членов собрания – экклесии[4], легко могли выбрать для того, чтобы зарезать барана – богам ради доброго расположения. Конечно, убивать людей тоже могли назначить его.

– Ты вернешься домой, – внезапно сказала Агариста. – Со славой и львиным щитом. Я вижу это, Ксантипп. Теперь я это вижу.

Он не мог в шлеме поцеловать ее, но она снова обняла его, цепляясь за доспехи. Краем глаза он заметил собравшихся поодаль рабов и прислугу.

Человек пятьдесят бросили работу, чтобы посмотреть, как их хозяин уходит на войну. Повара и пожилые садовники преклонили колени, когда он проходил мимо. Мальчики из конюшни уставились, открыв рты, на человека в золотистой бронзе, идущего сражаться за них и за город.

За стенами светило солнце, и дорога была на удивление тихой.

Ксантипп ожидал увидеть толпы беженцев, желающих выбраться из города. Но жители, скорее всего, понимали то, чего не понимала его жена. Бежать некуда. Персы пришли. И если не сбросить их обратно в море, наступит конец.

Ксантипп негромко поблагодарил конюха, который привел коня, и кивнул двоим сопровождающим. Оба – и Ксений, и Теос – были свободными людьми, хотя и заслужили эту свободу торговлей и ремеслом. И тот и другой стояли с серьезным выражением лица, и у Ксантиппа отчего-то возникло ощущение фальши, неправильности происходящего.

С одной стороны, его провожали жена и ее рабы. Дети, конечно, выбрались из дома, вскарабкались на стену и смотрели на него сверху, как маленькие совята. Ксантипп кивнул Арифрону. День был почти обычный. С другой стороны, перед ним зияла темная бездна. Ксантипп уже ощущал наступающую тишину, до прихода которой были считаные мгновения. Он и его люди оставляли дом и отправлялись туда, где целая армия собиралась уничтожить врага или погибнуть.

Он должен был уйти, покинуть семью. Страх и ответственность за происходящее лежали бременем тяжелее доспехов. Он передал щит и копье помощникам и, забравшись на коня, взял поводья. Ксений и Теос пристроились рядом, кожа обоих блестела от масла и выступившего пота. Ксантипп повернулся спиной ко всему, что любил, и звонкие голоса звавших его детей полетели вслед, затихая с каждым шагом. Он не оглянулся.

Глава 2

Академия создавалась как гимнасий для молодых воинов города. В то время, когда его только заложили вокруг священной рощи из двенадцати оливковых деревьев, это было место необычайной красоты, со статуями и беговой дорожкой вдоль берегов реки. Более ста лет учреждение пребывало в небрежении, и теперь мха и травы росички на дорожке было больше, чем золы и мелких камешков. Без должного ухода рощи и тропинки заплыли глиной и заросли сорняками. Место стало символом безнадежности, и Ксантипп угрюмо насупился, проезжая мимо. Ксений и Теос скакали рядом, заражаясь от господина его настроением.

Миновав Академию, Ксантипп немного приободрился от вида построения шеренг. Только боги или спартанцы могли бы собраться на войну быстрее, чем его народ. Хотя было едва за полдень, он увидел знамена уже всех десяти племен города. Найти свою филу Акамантиды не составило труда. Многих из тех тысяч, командовать которыми ему предстояло, Ксантипп мог бы назвать по имени и, конечно же, всех из его родного дема Холаргос. Их набралось около сотни, и каждый из них хорошо знал Ксантиппа.

Он приветствовал их, сложив руки, когда проходил вдоль шеренги, останавливаясь, чтобы перекинуться парой слов с теми, кого считал друзьями. Одеты все были одинаково: шлем, нагрудник, поножи. С мечом, копьем и щитом стоимость всего комплекта могла быть какой угодно, вплоть до годовой суммы дохода. Большинству экипировка и оружие достались по наследству или были завоеваны на поле боя.

– Вот он! – воскликнул знакомый голос.

Произнесший эти слова присутствовал в Ионии во время кампании в Сардах. Эпикл сам по себе был богатым человеком, хотя его семья сколотила большую часть состояния на торговле маслом и инжиром, а не на военных трофеях. Один из четырех братьев, Эпикл, по его словам, вытянул короткую соломинку и с юных лет занимался воинской подготовкой, а не чем-то более стоящим, например политикой или стихосложением. По правде говоря, Эпикл был так же искусен в пиррическом танце, как и любой воин, которого Ксантипп когда-либо встречал. Он не был создан ни для жизни торговца, ни для подсчета ритма в стихотворной строке. Навыки, полученные в учебном бою с ним, наверняка не раз спасли Ксантиппу жизнь.

– Мне нравится щит, – сказал Эпикл. – Лев лучше, чем твой старый мертвый глаз. Агариста, да?

Ксантипп почувствовал, что краснеет:

– Да. Ей приснился лев. – Он предпочел сменить тему. – Какие здесь новости?

Эпикл все еще натирал кожу маслом и разминал мышцы. Он носил блестящий бронзовый нагрудник, обременяя себя лишней тяжестью ради того, чтобы походить на Геракла. Или же ради восхищенных и завистливых взглядов молодых воинов, подумал Ксантипп. Эпикл бывал удивительно тщеславным. Когда-то он носил копье Ксантиппа – мальчик, следовавший за своим бронзовым героем. Теперь было странно видеть, что вокруг его глаз залегли тонкие морщинки.

– Жужжат там, как дикие пчелы, – ответил Эпикл.

Ксантипп посмотрел через поле на массивный каменный алтарь, окруженный людьми в доспехах. Шлемы с гребнями лежали на земле рядом со щитами и копьями, очень похожими на его собственные. Ксантипп мгновенно узнал в смеющемся мужчине Фемистокла. Этот человек выделялся в любой группе, возможно благодаря копне темно-русых волос, собранных в низкий пучок.

«Если бы он оставил волосы распущенными, – подумал Ксантипп, – Агариста наверняка заметила бы в нем сходство со своим львом».

Рядом с Фемистоклом стоял человек, которого Ксантипп уважал больше, чем всех остальных, хотя, как ни странно, тот мог легко остаться незамеченным. Как и Фемистокл, Аристид был одним из влиятельнейших людей Афин, но держался и вел себя намного спокойнее и рассудительнее. Когда Аристид выступал на собрании, люди умолкали, склонив головы, чтобы не пропустить ни слова. Говорили, что Фемистокл первым призовет к доблестной атаке, но Аристид придаст ей верное направление. Афиняне ценили обоих мужей, но, по слухам, эти двое ненавидели друг друга.

К алтарю и от него, здесь и там носились гонцы и рабы, так что сравнение с рассерженными пчелами показалось Ксантиппу подходящим. Наблюдая за племенами, все еще выстраивающимися в колонны в преддверии марша, он почувствовал, как вдруг пересохло в горле, и с натугой сглотнул.

– Воды сюда!

Проходивший мимо мальчик резко остановился и протянул мех. Вода оказалась теплой, как кровь, и пока Ксантипп пил, его мочевой пузырь сжался.

Десять тысяч одетых в бронзу афинских воинов составляли всю армию. Кому-то это число могло показаться невероятным – столько людей, которых нужно экипировать, поить и кормить, – и все же их было не так много, как требовалось.

– А что Спарта? – спросил Ксантипп, возвращая мех. – Они идут?

– Я слышал, там праздник, – с кислой миной ответил Эпикл. – И вроде бы до его завершения они выйти не могут.

– Тогда, возможно, нам следует подождать, – сказал Ксантипп.

– Да. – Эпикл коротко рассмеялся, скорее горько, чем весело. – Им бы понравилось, если бы Афины ждали их. Разве мы не можем начать войну без их разрешения, без того, чтобы они держали нас за руку? Клянусь Афиной, нет!

Увидев на лице Ксантиппа скептическое выражение, он покачал головой:

– Тысяча воинов пришли из Платеи – посмотри, вон они, со своим стратегом Аримнестом. Почему нет? Мы спасли их однажды, когда им угрожали. Хорошие люди помнят о долге и возвращают его, когда могут. Платейцы – молодцы!

Улыбка на его лице сменилась выражением досады.

– Однако, – продолжил он, – есть и другие долги, которые никак не возвращают. Никто не стоит больше рядом с нами. Но мы знаем, с чем столкнемся. Наши разведчики вернулись, и они не обеспокоены.

Эпикл говорил со смехом в голосе – для всех, кто слышал. Но глаза его не смеялись.

– Персы уже высадились на побережье. – Он наклонился ближе. – Может быть, двадцать тысяч, может быть, тридцать, и столько же гребцов на кораблях. На том берегу говорят, что Эретрии больше нет – догорает. Но послушай, Ксантипп. Нам нужно выступить сегодня. Нужно ударить первыми, пока враг не зашел далеко вглубь страны. До того как персы построят укрепления, у нас есть один шанс отбросить их обратно в море. Так что мы не ждем спартанцев. Пусть они придут, когда мы победим. Тогда я с удовольствием посмотрю на их физиономии!

– По крайней мере, это означает, что у персов не будет конницы, – сказал Ксантипп.

Эпикл покачал головой:

– Они и лошадей свели с кораблей.

Мужчины обменялись встревоженными взглядами. Каждый стоявший на площади под завывание флейт и размеренный бой отбивающих такт барабанов знал, что на поле боя нужно бояться всадников. Они слишком быстры.

– Тогда где же они причалили? Далеко отсюда? – спросил Ксантипп.

Он чувствовал, как колотится сердце, но не от волнения или страха, а от нетерпеливого предвкушения. Он выступит со своим народом, с десятью тысячами гоплитов. Это элитные солдаты Афин. Они не проиграют.

Эпикл ткнул острием копья в пыльную землю:

– На равнине, где растет фенхель, у моря. Думаю…

Он замолчал, когда архонт – самый старший стратег афинских войск – призвал всех к вниманию. В облике Мильтиада – густая борода, стеганый панцирь с полированными железными шишками – было больше восточного, чем греческого. Его обнаженные сильные руки, заросшие черными волосами, отнюдь не навевали мыслей о нежных ласках. Похожие на колотушки, они были созданы давить и душить.

По его приказу Фемистокл и Аристид встали во главе двух племен в центре. Сам Мильтиад, будучи архонтом, командовал гоплитами Платеи и всеми десятью афинскими стратегами. Его место было на левом фланге, основу которого составляла его собственная община. Ксантипп сглотнул. Именно там должна была расположиться фила Акамантиды. Там каждый знал бы тех, кто рядом, по школе и учебе, по работе и собранию. Они несли щиты с символами своих домов, своих отцов. Под взором наблюдающих за ними духов предков они никогда бы не ударились в бегство. Тем более на виду у платейцев! И не было бы историй о трусости афинян, которые передавались бы потом по всей Греции. Вот почему они так упорно тренировались. Вот почему изматывали себя по утрам на дорожках гимнасия. Ради таких дней, как этот.

У каменного алтаря Мильтиад зажал ногами здоровенного черного барана и схватил его за голову, хотя тот отчаянно сопротивлялся. Ксантипп видел, как свернули драгоценные карты и приготовили бронзовые чаши для крови и печени. Два прорицателя встали рядом с архонтом, готовясь прочесть будущее. Все умолкли, и в воцарившейся тишине было слышно, как хлопают на ветру знамена.

Одним резким движением Мильтиад рассек барану горло. В предсмертной агонии животное дернуло ногами и тяжело ударилось о камень алтаря, чаши задрожали. Фемистокл, поспешив на помощь, схватил барана за шерсть и направил струю крови в чаши. Немного погодя двое мужчин вскрыли мертвое животное большим разрезом посередине. Кровь до локтей покрыла их руки и забрызгала лица. Они вырезали блестящую под солнцем печень и поместили ее в чашу, чтобы отдать для изучения старейшему прорицателю.

– Он будет в восторге, – прошептал стоящий рядом с Ксантиппом Эпикл. – Никогда не видел столь хорошего предзнаменования.

Эти слова прозвучали в тот самый момент, когда верховный жрец Афин указал на какой-то аспект формы печени и лицо его просветлело. Военачальники расслабились, и Ксантипп довольно кивнул, хотя и злился на Эпикла из-за его непочтительности. Не должно насмехаться над такими вещами. Ксантипп снова вспомнил, что уже лишился глаза на щите, и поймал себя на том, что бормочет молитву Аполлону – за сохранение зрения. Мысль о слепоте наполнила его таким страхом, какого не могла бы внушить сама смерть. Возможно, потому, что представить себя слепым он мог, тогда как реальности смерти до сих пор еще не постиг.

Мильтиад вознес молитвы и начал приводить к присяге афинских гоплитов. Все праздные разговоры прекратились. Платейцы стояли, склонив головы и сложив руки в молчаливом почтении. Десять тысяч голосов произносили торжественные слова вместе с Мильтиадом, и Ксантипп чувствовал, как теплеет на сердце.

– Я не опозорю свое копье и щит и не покину строй. Я буду защищать священное и верну землю более сильной, чем я ее нашел. Я буду слушать тех, кто приказывает мне, и подчиняться законам моего города. Если кто-нибудь попытается их отменить или будет угрожать мне, я не отступлюсь. Я никогда не отступлюсь. Я чту культы и верования. Мои свидетели – боги: Арес и Афина, Зевс, Талло, Ауксо, Геракл. Мои свидетели – границы земли и ее пшеница, ячмень, маслины, смоквы и виноградные лозы. Мои свидетели – те, кто сегодня стоит рядом со мной.