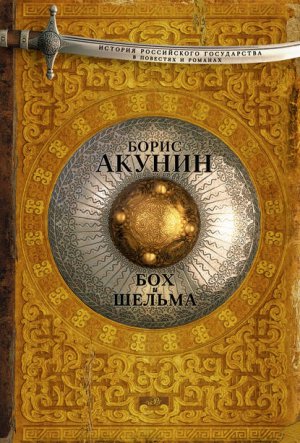

Бох и Шельма (сборник) Акунин Борис

Читать бесплатно другие книги:

И снова Алексей Терехин переносится в другую эпоху, на этот раз в тяжкое для России время – вторжени...

Правдивое и захватывающее повествование о полном опасностей плавании и о людях моря, последних роман...

Жизнь Юли - вечная и беспросветная борьба как с собственной сущностью, так и с окружающим миром. Род...

Один из финансовых гениев корпорации Arasaka попадает в альтернативный мир Японии восьмидесятых, где...

Самый полный гороскоп на 2024 год поможет каждому знаку Зодиака узнать, каким для него будет 2024 го...

Так уж вышло, что Джим ди Гриз, тогда еще не Стальная Крыса, а простой семнадцатилетний парень с заб...