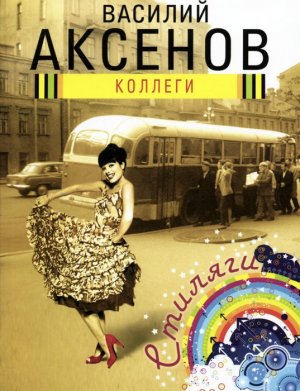

Коллеги Аксенов Василий

— Вот вы, Макар Иванович, расскажите, как вы лечите, что вы назначаете больным на приеме?

— Как что?

— Ну что все-таки, что?

— В зависимости от индивидуальных реакций организма, — ответил Макар Иванович и привычно напыжился. — От головы даю пирамидон, от живота бесалол…

— Клистиром еще Макар Иванович увлекается, — лукаво улыбнулась Даша.

— Макар Иванович! — воскликнул Зеленин. — Это недопустимо. Ведь так, наверное, во времена Чехова уже не врачевали. «От головы, от живота…» Скажите, вы вот эту книжку давно не перечитывали?

Он протянул ему толстый том «Пособия для сельских фельдшеров».

Это была замечательная книга старого знаменитого профессора, великого гуманиста. В Ленинграде Зеленину настоятельно советовали всегда иметь ее под рукой как незаменимое практическое пособие и в то же время как лекарство против пресловутого «фельдшеризма». Макар Иванович протер очки, отставил книжку на длину вытянутой руки и прочел название.

— Мол-лодой человек, — сказал он после этого дрожащим голосом, — я тридцать лет здесь практикую, я… я… — он встал и неловко стал стаскивать с плеч халат, — я на фронте… знаете… Эх… постыдились бы!…

Толстый и неловкий, он боком выбрался из дежурки. Минуту спустя Зеленин, чувствуя острую щемящую жалость, увидел в окне и проводил взглядом нелепую бочкообразную фигуру в полувоенном костюме на тонких ножках в хромовых сапогах.

Александр несмело обвел взглядом оставшихся и так и не смог понять, как они относятся к инциденту. Только Даша смотрела весело и ободряюще. Он подумал, что она довольно безжалостная особа. Тут же он понял, что эта мысль появилась у него из соображений предосторожности — слишком уж симпатична ему девушка. Слишком у нее яркие глаза, слишком правильная линия шеи. Он отвернулся, и перед ним проплыл прекрасный, но словно наспех набросанный карандашом образ Инны. Что же теперь сказать? Ему было жалко Макара Ивановича, хотелось оправдаться перед людьми, но, боясь „подорвать авторитет“, он продолжил свою речь, словно ничего не случилось:

— Итак, товарищи, значит, мы должны наладить работу своими руками, и начать придется с рентгеновского кабинета и лаборатории. Правда, для ремонта аппарата придется вызвать техника из района. Григорий Савельевич, работу оплатим?

— Средства изыщем.

— Потом мы командируем кого-нибудь из сестер на курсы рентгенолаборантов. («Только не Дашу!») Снимки будем делать, товарищи! В лаборатории займусь я сам вместе с Дарьей Ивановной. Вы согласны, Дарья Ивановна?

«Доктор Зеленин!»

На следующий день, в обед, Зеленин сидел в чайной и смотрел в окно на бескрайнюю ширь озера. Было ветрено, мрачно, ходуном ходил темно-серый взлохмаченный горизонт. Чайки, хохлясь, прятались на берегу за перевернутые лодки.

«Настоящий морской шторм», — подумал Саша, и в это время вид в окне стал быстро и бесшумно размазываться косыми тонкими струйками дождя.

— Александр Дмитриевич, дождик начался, — крикнула буфетчица, — посидите полчасика, может, пройдет.

Она поднесла к его столику кружку пива с тяжелой, свисающей, как парик, пеной.

— Скучно вам у нас, Александр Дмитриевич? После Ленинграда-то? Я бы, чай, заболела.

— Некогда, тетя Люба, скучать, работы много.

— А что же вы тогда печальный такой, тонкий с лица?

Он поднял глаза от кружки, скользнул взглядом по круглой фигуре буфетчицы.

— Неспокойно на душе, тетя Люба.

— Неспокойно? Это молодая кровь в вас бродит. Это лучше, чем скука.

Зеленин не только обедал в чайной, он заходил сюда почти каждый вечер. Сам себе он объяснял это «познавательным интересом», но понимал, что его влечет по вечерам в чайную что-то другое. Этот домик, почти ничем не отличающийся от остальных домишек Круглогорья, светился до полуночи. Колыхался сизыми спиралями табачный дым. Беспрерывно хлопали двери, гудели голоса, раскатывался могучий хохот, вскрикивала гармошка. Здесь вели степенные разговоры, балагурили, ссорились. Но главное — здесь собирались шоферы, веселые люди. Вчера они были в Петрозаводске, завтра укатят в Вологду, Архангельск, Беломорск, Ленинград. Александр подолгу простаивал возле заляпанных грязью машин, проходил в чайную, садился поближе к шоферам, жадно прислушивался к их рассказам о городах, словно хотел убедиться, что кроме Круглогорья существуют на свете и другие населенные пункты. Но признаться себе в том, что галдящая забегаловка стала для него неким окном в мир, он не мог.

«В стеклах дождинки серые свились, гримасу громадили…» Пиво невкусное, водянистое. Неужели тетка Люба разбавляет? Вряд ли, должно быть, снабженцы. Сегодня Макар Иванович не вышел на работу. Филимон говорил, что старик лежит на сундуке с полотенцем на лбу и молчит. Какая я сволочь! Эгоист. Надо пойти к нему, попробовать поговорить по душам. Нет, я должен быть тверд. Что из того, что он стар? Если работаешь — изволь работать добросовестно. Ого, как вы непримиримы, рыцарь! От других вы требуете кристальной ясности, а сами скулите по ночам, как хлюпик. Или вот с Инной. Почему я не звоню до сих пор в Москву? Робость или что-то другое? Вдруг она скажет: «Саша? Простите, какой Саша? Ах, Са-а-ша!…» Москва, Москва! Круглогорье вызывает. Потеха! Интересно, долго ли я продержусь здесь? Оказывается, это пострашней, чем думалось. Как ни заполняй свой день, как ни мечись, неизбежно наступает час, когда остаешься совсем один и только черные глазищи — окна. И завтра, и послезавтра, и послепослезавтра… Правда, не будь того матча с обувщиками, того вечера танцев, сейчас мне было бы не так тоскливо и вечера уже были бы заполнены Дашей, ею самой или бесконтрольными мыслями о ней. Неужели я жалею, что встретил Инну? Это уже просто мерзко».

Он со страхом почувствовал, что не может вспомнить Инниного лица. Образ девушки, мелькнувшей залетной птицей «а рубеже его прежней жизни, теперь стал расплывчатым и отдаленным, как персонаж очень давно прочитанной милой книжки. Не может вспомнить лица друзей. „Кампарасита“… Трам-гтэ-па-гга… Ага, стоило промычать несколько тактов вычурного танго, как ясно выступили в памяти синие, словно весенние сумерки, глаза, полуоткрытые, будто готовые к поцелую губы, чуть растрепанные светлые волосы. Но как удержать мелькнувший образ? Даже нет фотокарточки. А Даша здесь, каждый день рядом, и его тянет к ней, и он чувствует, что она тоже тянется к нему. Утешаться видением девушки, которая наверняка уже о нем забыла? Что ему мешает броситься с головой в эту волну сочувствия? Ведь так тяжело смотреть одному в слепые глаза ночи!…

Зеленин вздохнул, посмотрел на часы. До приема оставалось еще сорок минут. Выходить в дождь не хотелось. Он решил написать письмо Максимову.

На озере буря разыгралась вовсю, но сюда, в поселок, из-за Стеклянного мыса долетали только самые сильные и самые верткие струи ветра. Через ровные промежутки начинал дико скрежетать отставший лист железа на крыше чайной. В окне уже почти ничего не было видно,

«…В первый день мне предложили гордость здешней кухни — „гуляш со сбоем“. Несмотря на известную тебе любовь к экзотике, я все же осторожно уклонился и попросил честную котлетку. Котлетка оказалась действительно честной — в ней было больше мяса, чем хлеба. Сюда бы наших институтских поваров для обмена опытом. Я влюблен в здешних людей. Мужики все рыболовы и охотники, суровые, кряжистые. Женщины, ну, женщины самые обычные, но есть и удивительные. Но дети, Макс! Я раз шел мимо детского садика, заглянул через забор и ахнул: спелая рожь с васильками! Как мне кажется, народ здесь удивительно честный. Правда, говорят, что пьют по праздникам зверски, но я пока ничего из ряда вон выходящего не видел. Любопытный факт. Я живу в огромной трехкомнатной квартире один. Предложил потесниться, отдать кому-нибудь две комнаты — что мне, мышей разводить, что ли? — все встали на дыбы. Это квартира докторская, неприкосновенная.

Вроде Белого дома — президенты меняются, а дом остается.

Алексей, ни ты, ни Владька до сих пор не удосужились мне написать. Между тем ваши письма мне сейчас очень нужны, и ты сам понимаешь почему. Пиши обо всем: о работе, о спорте, что читаешь, о чем думаешь, за кем ухаживаешь (Вика?). Заходил ли к моим старикам?

Я ничем сейчас не занят, кроме работы. Ежедневно на приеме до сорока человек. Округа гудит слухами о «ленинградском докторе». Стекаются болящие и неболящие — провериться. Восстанавливаю лабораторию и рентген. Все это было запущено, заброшено до омерзения. В общем, работы столько, что не остается времени для студенческих сомнений, для грусти…»

В дверь бухнули сапогом, и появился Филимон, больничный кучер. Он откинул капюшон, вытер мокрое лупящееся лицо, весело подмигнул буфетчице и протопал к столику Зеленина.

С Филимоном у Александра за неделю уже установились простецкие, дружеские отношения. Легкий был человек Филимон. Находясь частенько под хмельком, он считал, что весь мир населен такими же, как он сам, покладистыми мужиками, не дураками выпить и подзакусить. За сорок лет жизни он так и не разубедился в этом.

— Слышь, Митрич, — сказал он Зеленину, — председатель наш тебя вызывает.

— Какой председатель? — удивился Зеленин.

— Ну, Самсоныч, председатель Совета. Сейчас в больницу телефонил. Прошу, говорит, доктора прибыть в пятнадцать ноль-ноль. Поехали?

Через пять минут они подкатили к бревенчатому двухэтажному дому, на крыше которого щелкал выцветший флаг Российской Федерации. На первом этаже этого дома помещался народный суд, на втором — библиотека-читальня и поселковый Совет. Зеленин еще ни разу не был здесь. Собственно говоря, он вообще еще не видел поселка: утром обход, работа в стационаре, днем прием больных в амбулатории, а после работы возня в рентгеновском кабинете и лаборатории. Иногда ему казалось, что, чрезмерно загружая себя, он поддается панике, стараясь не думать ни о чем «постороннем», стараясь оттянуть как можно дальше знакомство с этим маленьким серым поселком, ставшим теперь всем его внешним миром.

За дверью с надписью «Председатель поссовета» шумели голоса. Зеленин дважды постучал и, не дождавшись приглашения, вошел. В большой низкой комнате стояло несколько мужчин в таких же, как у Филимона, брезентовых плащах. Они громко разговаривали и махали шапками на человека, сидящего за письменным столом. Человек этот, в темно-зеленом френче, черноволосый и широколицый, барабанил пальцами по столу и исподлобья смешливо на всех поглядывал. Заметиз Зеленина, он хлопнул ладонью по столу:

— Тише, граждане! — И, быстро улыбнувшись: — Доктор Зеленин? — протянул руку.

Зеленин пожал эту широкую руку — ему не нравилось жать широкие руки, — шлепнулся, не дожидаясь приглашения, в клеенчатое кресло и вяло подумал: «Обычный гигант районного масштаба. Даже не удосужился приподнять свой ответственный зад». Он еще раз искоса взглянул в узкие, какие-то оскорбительно смешливые глаза председателя и совершенно отчетливо почувствовал, что где-то уже встречал этого человека.

Детины в брезентовых плащах один за другим покидали кабинет. Последний остановился в дверях и чуть ли не угрожающе буркнул:

— Понял, Самсоныч, нашу позицию?

— Понял, понял, Иван, чего же не понять, — весело ответил председатель. — Вот в райкоме и потолкуем обо всем.

Он покрутил головой, сокрушенно сказал:

— Народ, я вам доложу… Сплавщики. Вы еще столкнетесь, — и протянул Зеленину коробку «Казбека».

— Спасибо, я сигареты курю, — сухо сказал Александр и полез в карман за пачкой «Авроры».

— А я вот, знаете, не могу сигарет курить: табак в рот лезет. Вот мои коронные, — он показал пачку «Прибоя», — а «Казбек» — это так, для посетителей.

Председатель захохотал, как будто это было очень смешно, и сразу расположил к себе Зеленина.

— Я, доктор, собственно говоря, просто хотел с вами познакомиться. Вы уже больше недели здесь, а к нам не зашли.

— Работы очень много, — сказал Зеленин.

— Да-да, работы у вас много, я знаю. И вот по части вашей работы у меня уже есть к вам дело. Поступил, так сказать, сигнал. — Он посерьезнел и застучал пальцами по столу. — Прошу правильно меня понять. Речь пойдет о фельдшере Завидонове.

Зеленин вздрогнул.

— Да, и что?

— Я говорю с вами совершенно неофициально, прошу понять. В порядке дружеского совета. Зря вы обидели старика. При всех. Негуманно это.

Александр сидел, задрав подбородок, сжав ручки кресла, и медленно краснел.

— Вы еще мало знакомы с нашей жизнью, — продолжал председатель. — Макара Ивановича тут по меньшей мере треть детей крестным зовет. А скольким он, извиняюсь, пуповину перевязывал! Вы не знаете? А здесь все знают, и все его любят.

Зеленин резко повернулся в кресле.

— А вы знаете, как он лечил своих благодарных земляков? — воскликнул он. — Неправильно, нелепо, по старинке! Я сам вижу, что Макар Иванович хороший человек. Поверьте, хорошего человека сразу видно. Но закостенел, застыл, работает на авось. Понимаете? А я не могу этого допустить. Вы говорите о гуманизме, но я по-другому понимаю это слово. Да, я обидел, оскорбил этого старика, но я думал о десятках и сотнях больных.

— Да, гуманизм… — протянул председатель, — сложное понятие.

Он смотрел на собеседника внимательно и весело. Зеленин загасил сигарету.

— Да, конечно, — сказал он, успокаиваясь, — в чем-то вы правы.

Спускаясь по лестнице, он мучительно пытался вспомнить, где же он встречал этого человека.

Весь мир

В восемь часов вечера Саша пришел на почту и заказал разговор с Москвой.

— Скажите, здесь можно курить? — спросил он телефонистку.

— Пожалуйста, курите.

Он сел на стол в неосвещенной пустой комнате и стал смотреть, как телефонистка втыкает и вынимает из коммутатора вилочки. «Вероятно, это очень древняя машина», — подумал он.

Для того, чтобы дозвониться до Москвы, потребовалось прежде всего вызвать район, у района попросить Ленинград, а у Ленинграда уже Москву. И в довершение всего подойдет к телефону Иннина мама и скажет «Ах, как жаль, Инночка ушла в театр!» А с кем ушла, неизвестно.

За окном ветер гнал уже разорванные волокнистые клочья туч. К озеру уходила шеренга стройных елей с пригнутыми верхушками. Ближайшая ель тихо шуршала по стеклу своей широкой мохнатой лапой. Быстро сгущался мрак, тускнели редкие головешки заката. Саша курил уже седьмую сигарету. Волнение медленно охватывало его с ног до головы. За фанерной стенкой неумело ругалась телефонистка. Вдруг она стукнула в стенку.

— Снимите трубку!

Трубка рычала, свистела, пела, кашляла. Издалека, как сквозь шум моря, доносились раскаты рояля, диктор по слогам читал статью для районной печати, скороговоркой, словно дразня друг друга, что-то бубнили непонятные голоса, раздавались удары, похожие на метроном, нарастая, летел в ухо какой-то далекий космический вой. И вдруг среди этого хаоса послышался слабый, будто с другой планеты, голос:

— Алло, алло, Саша, Саша!

С минуту Александр, чуть не задыхаясь, орал в трубку. Потом замолчал. Голос невероятно далекой девушки сначала ощупью, потом все уверенней и уверенней пробирался сквозь путаницу проводов. «Саша, алло, Саша…»

И когда он понял, что можно уже не кричать, он вполголоса сказал:

— Элио утара, Аэлита.

— Саша? — изумленно вздохнул возле самого уха родной голос. — Ну конечно. — Инна с хрипотцой рассмеялась. — У меня тоже было такое чувство, словно я лечу с Мapca. Почему ты не звонил? Я все время сижу и жду…

Зеленин заплатил тридцать пять рублей, с грохотом слетел с крыльца и выскочил на середину улицы. Он поднял голову и раскинул руки, словно хотел заключить в объятия ночное небо. Он шатался, как пьяный, и смотрел на созвездия, весело горящие в разрыве туч. Над головой его ровно гудели под ветром провода. Великие металлические нити, связывающие всех людей на земле? Провода, электромагнитные сигналы, бороздящие эфир, раскаты рояля, голос диктора, голос Инны…

По озеру тянулась цепочка огней, и вдруг с буксира соскользнул голубой дымный луч и вырвал из мрака сигнальную вышку пристани. Зеленин дышал полной грудью, В этот миг он почувствовал, что его мир не замыкается бревенчатыми домиками Круглогорья, что он живет во второй половине двадцатого века, во всем огромном современном мире. Люди оплели мир сетями для связи друг с другом и для помощи. Транспортная связь, телеграфная, сеть обучения, лечебная сеть, в которой он является составной частью. Упади здесь случайный самолет из Москвы, Игарки или Гваделупы, об этом будет немедленно сообщено куда следует, а летчикам и пассажирам окажет помощь он, Александр Зеленин.

Он.размашисто шагал по дощатому настилу, гудя под нос какой-то «свой» мотивчик. Он мчался мимо заборов, мимо крохотных садиков, за листвой которых светились слабые огни, и вдруг впереди возникла неподвижная темная фигура. Зеленин зажужжал карманным фонариком, увидел короткий седой бобрик и пучки бровей. Это был Макар Иванович.

— Александр Дмитриевич, — глухо пробормотал старик, — ты, брат, того… дал бы мне книженцию эту почитать, пособие это самое…,

ГЛАВА IV

Все флаги в гости

Максимов стоял на причале возле нефтебаков. Рядом попрыгивал шофер Петров со своей странной улыбкой, обнажающей десны. Эта улыбка делала его лицо зловещим, но на деле Петров был безобидным суетливым мужичком, самым бойким шофером санитарного отдела.

— Видать, Леша, по штормтрапу тебе лезть придется, — сказал он.

Они смотрели на приближающийся черный, облупленный борт теплохода «Новатор», пришедшего с острова Кубы с грузом сахара. На причал полетели швартовы, и чей-то голос прогудел в мегафон:

— Доктор, по штормтрапу влезете?

Максимов махнул рукой: давай, давай! Он подошел к краю причала и заглянул вниз. Там, между бортом судна и сваями, тяжело качалась маслянистая вода. А наверху ухмылялись краснорожие матросы.

«Уверены, что я не полезу, пока теплоход не встанет вплотную к стенке. Наверно, думают: сухопутный хлюпик, карантинщик. Эх, где наша не пропадала!»

Он с силой оттолкнулся от причала и, пролетев метра три в воздухе, вцепился в веревочную лестницу. Позади слабо ахнул Петров. Максимов на миг опустил глаза, увидел внизу черную щель и содрогнулся, представив, как он барахтался бы в холодной грязной воде, как его сплющило бы в лепешку.

«Идиот я, самый последний идиот. Чего ради?»

Он перелет через борт и прочитал на лицах моряков насмешку.

— Где чиф? — спросил он сурово.

— Я здесь, доктор. — С палубы спардека спускался высокий молодой человек в синей тужурке. Он приветливо улыбнулся и протянул руку: — Перов.

— С благополучным прибытием! Есть на судне больные? — произнес Максимов две первые стандартные фразы и удивился, услышав ответ:

— Двух больных привезли.

— Да ну? Что с ними?

— Понимаете, доктор, стрела сорвалась и шарахнула одного парня по ноге. Кажется, перелом. А что со вторым, не знаю — температура высокая. Хотите, пройдем в лазарет?

Они полезли вверх. Сзади кто-то тихо сказал:

— Тарзан.

Максимов резко обернулся. Моряки молча улыбались. Старпом взял Алексея под руку и повел по декам, переходам и коридорчикам, по дороге оживленно рассказывая. Видимо, был рад свежему человеку.

— Рейс был не из приятных. В океане штивало по-дикому, да и на Балтике у нас осенью, сами знаете. Вы, кажется, плавали на «Ползунове»?

— Я еще только собираюсь плавать.

— Вот как? Тогда милости просим к нам. Наш старик скоро на пенсию уходит. Серьезно, доктор, проситесь на наш дубок. Народ у нас классный.

— На этой железной скорлупке дубовые люди живут? — съехидничал Максимов и тут же испугался, что старпом обидится. Но тот отпарировал:

— Зрелище было необычное — такой резвый доктор…

Он открыл какую-то дверь и пропустил Максимова вперед. Это был лазарет. Вдоль переборки, в два яруса стояли четыре койки. Напротив, у наклонной стенки, была еще одна, на которой лежал человек с подтянутой на вытяжение ногой. Стоявший спиной к дверям человек в белом халате обернулся. В руках у него был шприц. «Пенициллин, должно быть, колет», — подумал Максимов. Он удивленно отметил, что с удовольствием вдыхает привычный больничный запах и что ему приятно видеть застекленный шкафчик с медикаментами, биксы, кипящий стерилизатор. Судовой врач, жилистый, загорелый старик, смотрел на него нудно и боязливо.

— Вот вытяжение соорудил, — сказал он виновато, показывая на больного с поднятой ногой. — Не знаю, правильно или нет. На курсах давно не был, забывается все, знаете ли. А вы, коллега, кажется, в Бассейновой клинике работали?

«Один меня принимает за моряка, другой за клинициста, а я всего лишь жалкий пошляк. А может быть, они издеваются?»

Алексей подошел к койке, для отвода глаз потрогал ногу и сказал баском:

— Правильное вытяжение.

Старик явно повеселел.

— Может быть, и второго заодно посмотрите? Я диагностировал пневмонию справа, но, знаете, в наших условиях, без рентгена…

«Удивительно, до чего он не уверен в себе! Старый врач, стаж, должно быть, лет сорок, и заискивает передо мной, молокососом. Про клинику, должно быть, ввернул только для подхалимажа».

Со вторым больным было проще: в трубочке явственно трещали хрипы.

— Нужно немедленно обоих отправить в больницу, — сказал Максимов.

После лазарета он в сопровождении старпома и судового врача обошел все судно, осмотрел каюты, машинное отделение, кладовые, камбуз. Здесь он долго и придирчиво изучал колоду для рубки мяса. У каждого карантинного врача был свой конек. Старый доктор Дампфер, наставник Максимова и Карпова, особенно был пристрастен к колодам для рубки мяса. Обычно он сам тщательным образом выискивал на них трещины, дико орал на кока, если колода не была засыпана солью, а те суда, которые не обзавелись этим полезным инвентарем, просто не выпускал в рейс. Считая себя представителем школы Дампфера, Максимов тоже наорал на повара, приказал заменить колоду. Потом он прошел в каюту старпома для составления и заполнения многочисленных бумаг. Старпом поскучнел. Он подписывал листочки, протягиваемые ему Максимовым, и вздыхал:

— Придешь в порт, прямо рука отваливается.

— Когда последний раз хлорировали питьевые танки? — нудно бубнил Алексей. — Где в последний раз забирали воду? Сколько у вас пассажиров и пилигримов?

— Что? — встревожился старпом. — Ну, вы шутник, доктор. Ха-ха-ха! Пассажир у нас один — щенок Билли. Забежал на палубу в Гулле. Может быть, он и пилигрим, в Москву на Собачью площадку пробирается, кто знает. Показать вам его?

— Потом. Не заметили ли вы во время плавания пляски крыс?

Старпом беспомощно посмотрел на судового врача, потом заглянул в глаза Максимову и угрожающе прошептал:

— Я все-таки попрошу относиться ко мне серьезно.

— Да вы что? — удивился Максимов. — Это же обычные вопросы опросного листа. Понимаете, чумные крысы прыгают так, вроде пляшут.

Старпом расхохотался. Он хохотал при каждом удобном случае.

— Извините, доктор, первый рейс делаю старпомом, не знал этих вопросов. Значит, пляшут? Умора. Что же, рок-н-ролл они, что ли, пляшут?

— Что за рок-н-ролл?

— Не знаете? Это новый танец. В Англии все с ума посходили.

— Нечто вроде буги-вуги?

— Устарело. Вы бы видели рок-н-ролл — психиатричка настоящая. Со смеху можно подохнуть.

Старпом открыл ящичек стола и достал пузатую бутылку, оклеенную яркими ярлычками.

— Скоч-виски! — торжественно сказал он.

— Э нет, пить я не буду.

— Не нарушайте традицию, доктор. Просто для порядка одну рюмку…

…

— Ну, пока, Сергей. Очень было приятно познакомиться.

— Пока, Леша. Значит, так и скажешь в кадрах: сажайте, мол, на «Новатора», и все.

— Будь спок.

У Максимова позванивало в голове. Он размашисто прошел по палубе, помахал рукой краснолицым матросам и скрылся за бортом.

Отсюда он на машине поехал на Карантинную станцию, рассчитывал выпить там чаю и отдохнуть до вечера, до прихода большого каравана судов. Однако, когда он открыл дверь, телефонистка сразу же передала ему телефонограмму: в Морской канал вошел английский пароход «Дюк оф Норманди». Нужно идти на катере встречать. И снова перед ним вырос борт, на этот раз шаровой окраски, на этот раз движущийся — лезть по штормтрапу нужно было на ходу. Мотнулось тело, снова появилось ощущение пустоты и чужеродной среды под ногами, и Максимов подумал: «Приличные люди сидят в чистых, теплых амбулаториях, выслушивают больных и умственно хмурят лобики, а ты тут болтаешься, как сосиска, между небом и водой». Это были мысли из писем «бедной морщинистой мамы», над которыми посмеивались, но которые веским грузом все же оседали в душе.

На палубе «Герцога Нормандского» так же, как и на «Новаторе», болтались свободные от вахты матросы. Стройный негр, от щиколоток до горла покрытый «молниями», сверкнул снежной улыбкой и приложил два пальца к непокрытой голове. Максимов объяснил ему, что он хочет видеть капитана. Негр щелкнул пальцами, предложил следовать за ним. Вместе с негром пошли еще два каких-то парня, Они показывали друг другу на Максимова, легонько похлопывали его по плечу и приговаривали:

— О, стьюдент, стьюдент — хорошо!

Максимов строго сказал, что он не студент, а доктор, что он уже давно окончил медицинский институт. Ребята, кажется, ничего не поняли, бешено захохотали, хлопнули его посильнее:. «О, стьюдент! Бери велл!» Сухопарый кэптэн поднялся ему навстречу, протянул руку, довольно долго что-то говорил. Максимов различил только «садитесь, пожалуйста» и несколько раз повторенное слово «сэр». Это он-то, Леха Максимов, сэр? Набравшись духа, он прополоскал рот двумя десятками английских слов. Капитан, сморщив лицо, слушал, а потом спросил:

— Ду ю спик инглиш? Френч? Джермен?

Вот когда Алексей начинал жалеть о тех временах, когда манкировал занятиями по иностранному и нагло переписывал у девочек словари «внеаудиторки».

Наступил вечер. В свете прожекторов катер мотался по акватории. Максимов ползал по штормтрапам, вдыхал чадный воздух камбузов, строчил акты, воздавал дань морским традициям. То тут, то там в мигающей пестрой мгле возникали массивы подходящих судов. Редкие мгновения, когда попадались на глаза неподвижные звезды и контуры портовых строений, напоминали Алексею, что он не всегда жил такой жизнью, и вселяли курьезную мысль, что все это происходит с кем-то другим.

Утром следующего дня Максимов передал дежурство доктору Козлову, спустился вниз и заснул как убитый. После суточного дежурства карантинным врачам полагалось трое суток отдыха. Первые сутки — он уже смирился с этим — проходили во сне почти полностью. На сей раз он проспал часов десять. Открыл глаза в мягком сизом сумраке, секунду размышлял: «Где это я?», потом бессознательным движением достал с подоконника сигарету. Кровать напротив была пуста. Они уже несколько дней не виделись с Карповым. Владьку окончательно засосала цивилизация. Он запутался в своей телефонной книжке, в таинственных инициалах, забытых именах, начертанных неверной рукой при свете уличного фонаря. Максимову приходилось одному убивать свободное время. Первые вечера после дежурства он пристрастился проводить в Публичной библиотеке, до одури копаясь в периодике.

Снова осень

По коридору прогуливались очкастые эффектные парни, худенькие девицы. Как всегда, несколько парочек стояло у окон, будто вглядываясь в цепочки огней, протянутые сквозь осеннюю темень. Немало студенческих романов началось здесь, в здании Публичной библиотеки.

Максимов вышел в коридор, держа под мышкой кипу ярких журналов. Он иронически взглянул на парочки у окон и вспомнил, как несколько лет назад по-мальчишески мечтал встретить здесь тоненькую девочку с большими глазами и с томиком стихов Блока в руке. Позднее он пришел к выводу, что гораздо легче и приятней знакомиться с девушками на танцевальных вечерах, где не надо придумывать предлогов и умных фраз.

«Воображаю, что сейчас бубнит этот гривастый субъект своей блондинке. Наверное, что-нибудь насчет Пикассо заворачивает, а сам думает, как бы встретиться с ней в интимной обстановке». Блондинка повернулась, и Максимов узнал Веру. Сворачивать было поздно — он пошел вперед на ватных ногах.

— Привет! — мимоходом бросил он, но Вера улыбнулась и протянула руку. Пришлось подойти, и пожать руку, и смотреть в эти глаза и на смеющийся, что-то быстро говорящий рот.

— …Думала, что ты уже где-нибудь в Атлантическом океане. Познакомься, это Фома Бах.

— Приятно, — глухо буркнул гривастый, всем своим видом показывая, что ему на все наплевать.

— Что это за тип? — спросил Максимов, когда они остались вдвоем. — Интересная как будто личность.

— Очень интересная. Он студент художественного училища. Мы болтали о постимпрессионистах.

Максимов хихикнул. Вера удивленно подняла брови:

— Ты что?

— Да так. Не думал я тебя здесь встретить.

— Почему?

— Трудно здесь наукой заниматься.

— А я не наукой, я сюда хожу для…

— Понятно, для общей культуры. Как на абонементные концерты в филармонию, да? Доцент не боится, что ты одна? Тут ведь много всяких постимпрессионистов шатается.

Вера посмотрела на него исподлобья и тихо, с какой-то беспросветной горечью спросила:

— Почему ты всегда ехидничаешь, Лешка? Почему ты надо мной издеваешься?

«А почему ты не пошлешь меня к черту? Почему не ударишь по щеке? Почему ты стала такой противно беззащитной, как раскаявшаяся блудница?» — думал Алексей. Вдруг, увидев ее горькие глаза, он наконец почувствовал, что Вера уже не та девчонка, с которой он ехал на возу сена как-то во время работы в подшефном колхозе, с которой на первом курсе ходил на каток, с которой играл в капустниках. Он понял, что та Вера закончила свое существование и на него сейчас смотрит незнакомая женщина с неизвестными ему запросами.

Вера подняла голову, поправила волосы и улыбнулась, словно освобождаясь от тягостных мыслей сама и освобождая его.

— Который час?

— Восемь.

— Я ухожу. Может быть… проводишь меня?

— Момент, — неожиданно для самого себя заторопился Максимов, — только сдам журналы.

…Мокрый асфальт был усеян широкими кленовыми листьями. В зыбком свете фонарей казалось, что по тротуару недавно прошло бестолковое стадо гусей. Максимов и Вера медленно шли по гусиным следам осени. Алексей опустил голову и будто с большой высоты наблюдал взмахи своих тяжелых ботинок и частое мелькание Вериных замшевых туфелек. На Вере было новое пальто: суженный книзу мешок. Непокрытые волосы ее шевелил мокрый ветер. Дождя не было, но воздух был густо пропитан влагой. Казалось, его можно было пить, цедить сквозь зубы. Вопреки здравому смыслу, Алексей любил такую погоду и знал, что Вера тоже ее любит…

— …наверное, не раньше весны. Скучно? Это тебе только так кажется. Да, сплошная санитария и гигиена, но зато морские традиции… Что это такое? Этого нельзя объяснить словами. Да, все наши там же. Столбов-мудрец в пищевом секторе пристроился, обеспечил себе булку с маслом, а Владька, так же как я, на дежурствах. Чувствует себя прекрасно, развлекается. Черт его знает, где он сейчас. Да, друзья, ну и что? Очень уж он общительный. Сашка? Верно, с ним-то мы были как сиамские близнецы. Он сейчас в Круглогорье. Где-то на Онежском озере. Одно письмо получил большое. Вкалывает по-страшному, скучать некогда. Да, нам хорошо рассуждать здесь, а у него девушка в Москве. Именно у Зеленина. Что же в этом смешного? Девушка как девушка, на тебя немного похожа, только…

— Что только? — заглянув ему в глаза, спросила Вера.

— Ну, помоложе года на три.

— Нет, ты не то хотел сказать.

— Правильно.

Они молчаливо согласились не развивать эту тему. До Садовой, где они должны расстаться, было совсем близко. Они остановились, разглядывая консервные горки за витриной Елисеевского магазина. Вера вздохнула.

— Ты что? — спросил Максимов. Почему-то в этот момент она показалась ему какой-то удивительно близкой. Захотелось положить ей руку на плечо, вместе войти в магазин и взять чего-нибудь на ужин.

— Ничего, просто так, — ответила Вера и, помолчав, полуутвердительно сказала: — В общем, ты доволен своей теперешней жизнью?

— Доволен ли? Не знаю, еще не разобрался. Вчера мне показалось, что я скучаю по лечебной работе. Но зато передо мной перспектива — море!

— Насколько я понимаю, лечебной работы в плавании тоже будет маловато.

— Зато будет другое. Ты представляешь себе: увидеть весь мир? Я в детстве марки собирал, грезил дальними странами. Остров Тасмания! Марки, разноцветные кусочки карты, цифры, слова… Иногда появлялась шальная мысль: вдруг все это кем-то придумано просто так, для интереса! Ну, а теперь мне представляется возможность самому увидеть, понюхать и попробовать на вкус.

— А дальше что? Не будешь же ты весь свой век путешествовать?

— Не знаю. А почему бы и нет?

— Наскучит, потянет к настоящей работе.

— А это разве не работа?

— Какая же это работа! — сказала она убежденно. Он махнул рукой:

— Все равно. У меня нет пятилетних планов. Я человек, а не государство, а человек в наше время должен жить сегодняшним днем.

— Чушь! — резко сказала Вера. Максимов усмехнулся.

— Ты, как и все другие, тешишься самообманом. Ах, ах, планы на будущее, творческий труд… Ты произносишь слово «работа» с каким-то священным трепетом. Для чего люди работают? Работа для работы? Ерунда! Одни для того, чтобы есть, пить, защищать тело от холода, развлекаться, у других более высокие мотивы: ученая степень, известность, слава. Найдется только сотня-другая людей, какие-нибудь поэты-бессребреники, которые работают ради сокровенных минут созидания. Конечно, хорошо, когда работа интересная, но не она главное в жизни человека.

— Я не согласна с тобой, Лешка, — сердито сказала Вера. — Что же главное — еда?

— К сожалению, для многих.

— А для тебя?

— Для меня? А! — Он махнул рукой. — Не хочу, чтобы ты считала меня позером.

— Мое мнение для тебя что-то значит? — быстро спросила она.

Он с изумлением взглянул на нее. Вот это переходики! Но тут же он забыл все свои рассуждения, заметив странный, слепящий блеск в глазах Веры.

«Не может быть. Но почему не может? Что я, урод, кретин? Да нет, ведь мы шесть лет были друзья, и она не знает, что я ее люблю. Но почему она так странно смотрит?»