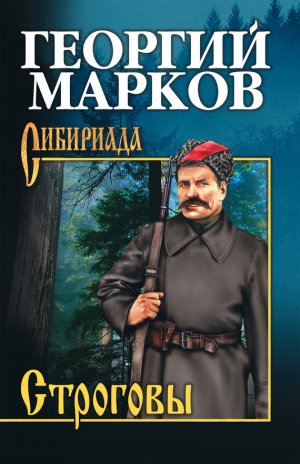

Строговы Марков Георгий

– Погоди, дядя Силантий. Господин пристав вспомнит еще о нас, – сказал Матвей.

Но ни Силантий, ни другие мужики на его слова не обратили внимания. Думать сейчас, что будет когда-то, потом, никому не хотелось.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

После короткого бабьего лета и недолгой сырой и туманной осени наступила зима.

События осени не позволили деду Фишке побывать в Юксинской тайге, как это он делал ежегодно в ясные сентябрьские дни. Именно поэтому в голову старика лезли самые несуразные мысли: будто завладел всей тайгой его смертельный враг Зимовской, будто нагнал туда, на золотые прииски, тысячи рабочих, будто стоят уже на Юксе, как на Лене, солдаты и охраняют ворованные богатства. Несколько раз дед Фишка поднимал разговор о том, что его волновало пуще всего на свете, но всякий раз Матвей, указывая глазами на Анну или на Агафью, останавливал его предупреждающим взглядом. Давно так повелось, что при одной они не говорили о тайге, при другой – об убийстве Захара.

Шесть лет уже прошло с тех пор, как дед Фишка сообщил о своем страшном открытии, но наказ Агафьи – не трогать Зимовского и не говорить о нем – соблюдался сыном свято.

Изредка Агафья ходила с поминальником в церковь, а в общие дни поминовения усопших носила на кладбище яйца, кутью и бросала на дорогу птицам овес. С годами сгладилась острота горя, и в семье стали довольно часто вспоминать о Захаре. Нередко поводом к этим воспоминаниям служил Максимка. Он сильно походил на Захара, и Анна часто говорила ему: «Ты, сынок, и ходишь-то вприсядку, как дед Захар». И такого замечания обычно было достаточно, чтобы начался длинный разговор о Захаре.

Иногда воспоминания о Захаре начинал дед Фишка. Чаще всего случалось это в зимние предпраздничные вечера, когда все отдыхали. Старик любил в сумерки сидеть у окна. Покуривая трубку, он сквозь промерзшие стекла смотрел, как ослепляюще белый снег покрывается разными оттенками, становясь оранжевым от горящего заката, потом синеватым, пепельным и наконец чуть золотистым от сияния месяца. Когда сумерки сгущались настолько, что игра оттенков на снегу прекращалась, дед Фишка подзывал к себе сестру:

– Агаша, иди-ка сюда, посумерничаем вместе.

Агафья, молча сидевшая у печки, вместе с табуреткой пододвигалась к столу. Она знала, зачем зовет ее брат.

– Захаркину, что ль, любимую, а? – спрашивал дед Фишка.

– Давай ее, – отвечала Агафья.

И тогда дед Фишка тихо, вполголоса начинал петь:

- То не ветер ветку клонит,

- Не дубравушка шумит…

Агафья, причмокнув языком, подхватывала песню, и они пели ее слаженно, тихо и грустно.

Уже наступал настоящий вечер, у соседей горели лампы, а Строговы все еще сумерничали. Анна и Матвей отдыхали в горнице на кровати. На полатях притихли недавно вернувшиеся с гулянья Артем, Максимка и Маришка. Всем было приятно молчать, в легкой дремотце слушать тихое и ровное, как журчание ручейка, пение, думать каждому о своем и, прислушиваясь к тому, как постукивает от мороза земля, ощущать теплый избяной дух. Дед Фишка сам прерывал это тихое пение.

– Ну вот, Агаша, – говорил он, – и вспомянули Захара Максимыча. Теперь поди и свет надо вздуть. Пора ужинать.

И трудно было вообразить, что именно в эти минуты грустного раздумья в его душе рождались планы мести убийцам Захара. Чем больше отдалялась в прошлое его смерть, тем острее и острее чувствовал дед Фишка необходимость мести. В порыве этого чувства старик не замечал, что он собирается мстить Зимовским не столько за гибель Захара, сколько за то, что они прочно утвердились в жизни и приобрели силу.

Однажды дед Фишка, выбрав момент, когда в доме никого больше не было, сказал Матвею:

– Кедровник, Матюша, отстояли, вас, мужиков, из каталажки вызволили, теперь бы всем народом на Зимовского навалиться. Юксу бы еще возвернуть.

Высказав все это, он вопросительно посмотрел на племянника.

Матвей давно уже ждал этого. Он слишком хорошо знал деда Фишку, чтобы думать, что старик навсегда примирился с господством Зимовского на Юксе.

– Когда-нибудь, дядя, народ и Зимовского выкурит, – сказал Матвей.

Дед Фишка недовольно поморщился.

Матвей понимал, что старик горит нетерпением, что, ободренный захватом кедровника, он, как и многие мужики, переоценивает свою силу.

– Юкса, дядя, это не кедровник. Туда село не поведешь, – добавил Матвей, видя, что дед Фишка выжидающе смотрит на него.

– Вот то-то и оно. Мужик, он при интересе хоть в огонь пойдет, а уж если интересу ему нет, его с места не сдвинешь.

«Умно сказано», – подумал Матвей, и невольно вспомнились ему слова, как-то сказанные Беляевым: «Самое маленькое дело убеждает лучше многих слов».

Хорошо понимал Матвей, что не до Юксы теперь, добро бы хоть кедровник отстоять. Борьба началась, но еще неизвестно, чем она кончится. Вряд ли власти так легко примирятся с «самоуправством» мужиков, да и Евдоким Юткин не отступится без борьбы.

Об этих опасениях Матвей ничего не говорил деду Фишке, таил их про себя, но они вскоре же начали подтверждаться.

2

По первому санному пути Евдоким Юткин вместе с Демьяном Штычковым отправились налегке городским трактом в город.

День проходил за днем, а они не возвращались.

«В город поехали о кедровнике хлопотать. Где ж им больше быть?» – догадались на селе.

Евдоким и Демьян возвратились из города только через неделю.

На селе все, от мала до велика, горели одним желанием: знать, с чем они вернулись, за кем остается кедровник.

Но Евдоким и Демьян никому ни слова. Встретив как-то на улице Матвея, Архип Хромков сказал:

– Благодетели-то, видно, ни с чем приехали. Ишь как приумолкли.

Матвей проговорил с сомнением:

– Черт их знает, – может быть, и хитрят. Они, братец мой, тоже не без головы.

Архип махнул рукой:

– Ну нет, давным-давно бы проболтались. Не такие люди.

После этого разговора прошло много дней, но все оставалось по-старому. Мужики, бабы и даже ребятишки, вовлеченные самой жизнью в серьезные дела взрослых, по-прежнему искали ответа на занимавший их вопрос: за кем остался кедровник? И так как никто ничего точно узнать не мог, то вскоре поползли самые разнообразные слухи, неизвестно кем придуманные и передававшиеся из уст в уста. Говорили, будто Евдоким с Демьяном побывали в городе у самого губернатора и будто тот сказал им: «Владейте, мужички, кедровником, как душе вашей нравится, а тех, кто мешать вам будет, мы быстро утихомирим». Передавались даже подробности разговора с губернатором. Увешанный орденами, медалями и лентами, он будто бы распрощался с Евдокимом и Демьяном за ручку и проводил их по дорогим коврам до самых дверей. Слух этот так был правдоподобен и так долго держался, что даже Матвей, очень подозрительно относившийся к подобного рода разговорам, заколебался и почти поверил в него.

Но вслед за этим по селу разнесся новый слух: будто Евдоким и Демьян, истратив большие деньги на взятки чиновникам, добиться ничего не смогли и возвратились домой ни с чем. И опять приводились такие подробности, которые заставляли верить, что все происходило именно так, а не иначе.

Потом появились еще слухи. Они уже не были так противоречивы. Один из них довольно просто объяснял молчание Евдокима и Демьяна: говорили, что им удалось побывать у губернатора, но решение его, дескать, было такое: «Живите так, как жили ваши отцы и деды. Был кедровник общественным, пусть и останется таким на веки вечные».

Нет ничего легче – уверовать в желаемое. На селе решили, что так и должно быть. На том и успокоились.

3

В один из морозных дней, после крещенья, Максимка, бегавший с салазками по селу, принес страшную весть.

– Мама, Ксюха Демьянова в проруби утопилась! – крикнул он, едва переступив порог.

– Ну-ка, не мели чего не следует! – бледнея, сказала Анна.

Максимка обиженно насупился:

– Ну и не верь! А все на речку бегут.

Все еще не веря Максимке, Анна схватила с гвоздя шубенку и опрометью бросилась из избы. Когда она между огородами выбежала на берег, последние сомнения исчезли. Растянувшись цепочкой почти на полверсты, мужики пешнями долбили лед и баграми ощупывали дно речки. Увидев баб, толпившихся у проруби, Анна с бьющимся сердцем подбежала к ним.

Бабы стояли кучкой и громко разговаривали. Анна прислушалась. Кланька, сноха сельского старосты Герасима Круткова, бойкая, дотошная бабенка, рассказывала:

– Она скот погнала поить, а я в тот час на зады выбежала. Смотрю – Ксюха идет, хворостина в руках. Скот у проруби сгрудился. Быки бодаться вздумали. Она еще хворостиной припугнула их. Потом скот напился, пошел дорогой обратно, она было хотела тоже идти, да что-то остановилась, голову вот так приклонила и закручинилась-закручинилась. Вдруг так, бабыньки, встала на колени, вытянула руки – и головой вниз. Я как стояла, так и обомлела. Стою и ни рукой, ни ногой шевельнуть не могу. Чую, сердешенько мое от страха зашлось. Знаю – вздохнуть надо, а то сама замлею без времени, и никак не могу. Потом слышу – Васька Мыльников бежит с кручи и кричит во всю моченьку: «Люди! Человек утоп!» Тут и я в себя пришла, закричала…

Выслушав рассказ Кланьки, бабы сокрушенно закачали головами. Послышался чей-то одинокий голос:

– А уж была-то какая! Ядреная да работящая, не сразу такую сыщешь.

Кто-то поддакнул:

– Что правда, то правда! Их, Бакулиных-то, бог ни ростом, ни силой не обидел.

И все опять приумолкли, вздыхая, всплескивая руками и сокрушаясь. Можно было бы уже идти по домам, так как день клонился к потемкам и пора было загонять овец в хлевы, доить коров. Но никто не расходился. Всем хотелось дождаться, чем кончатся поиски утопленницы, и хоть краешком уха услышать о том, почему распростилась Ксюха с белым светом. Пока толком никто ничего не знал. Но то, что Ксюха бросилась в прорубь не от хорошей жизни, понимали даже детишки. Бабы стояли, переминаясь, ждали, чтоб кто-нибудь завел разговор о жизни Ксюхи у Демьяна. Подошла Дубровчиха, умная, всеми уважаемая старуха, нередко с пользой для села вникавшая в общественные дела мужиков.

– Здравствуйте-ка, бабыньки, – заговорила она низким грудным голосом.

Бабы расступились, певуче ответили:

– Здравствуй-ка, Адамовна, здравствуй!

Дубровчиха спокойным взглядом больших серых глаз посмотрела на баб и спросила:

– Что, бабыньки, свою горемычную судьбу оплакиваете?

Никто из баб не проронил ни слова, все вновь завздыхали, растирая по обветренным лицам рукавичками слезы. Потом бабка Калиниха, шамкая беззубым ртом, обратилась к Дубровчихе:

– Ты, Адамовна, скажи-ка нам, отчего она, бедняжка, руки на себя наложила?

Дубровчиха лизнула кончиком языка верхнюю губу и не сразу ответила.

– Чего тут говорить? Сами небось свое бабье горе понимаете.

– Понимаем, а ты все-таки скажи, Адамовна, – послышался нетерпеливый голос молодой бабы, стоявшей с краю.

Дубровчиха строго взглянула на нее.

– Ты какой год замужем?

– Четвертый, Адамовна!

– Как мужик-то – бил, нет еще? – опять спросила Дубровчиха.

Молодая баба изумленно повела бровью, блеснула глазами и все так же весело ответила:

– Бил! В первый же год бил!

– А ты вот веселая, – улыбнулась Дубровчиха, – и оттого веселая, что муж тебя сегодня побьет, а завтра приласкает. А ну-ка случись так: он тебя раз побил и не пожалел. Потом второй раз побил и опять не пожалел. Что бы ты тогда стала делать?

Молодая баба взмахнула руками, собираясь возразить что-то, но в самый последний момент удержалась и только недоуменно пожала крепкими, полными плечами.

– Не знаю…

– А вот я знаю, – сказала Дубровчиха, опять лизнув кончиком языка верхнюю губу. – Вот бывает так, – заговорила она, пряча руки в рукава своей ветхой шубенки. – Осенью работаешь на полях. День холодный, дождик идет. Ты вся иззяблась, руки не гнутся, а дело бросить нельзя. На душе у тебя худо, и все-то тебе не мило. Думаешь: чем так жить, лучше об колоду головой. А глядишь, вон уже над лесом и небо от тучек очистилось. Вот-вот и солнышко выглянет. И знаешь: есть худо, а будет хорошо. А вот как бы ты, милая моя молодушка, стала жить, если бы знала только одно: худо. Было худо, есть худо и будет худо. А? Ну-ка? – Дубровчиха обвела взглядом окружавших ее баб, помолчала и закончила: – Вот так-то и Ксюша. Жила – и вся ее жизнь была худо. Худо было вчера, худо сегодня, худо завтра.

– Куда хуже! Собаке – и той лучше, – вырвался у кого-то возмущенный возглас.

– Я с ней как-то в бане вместе была, – заговорила Пелагея Горбачева. – Скинула она с себя паневу, я взглянула на нее и заплакала. Вся-то она синехонька, как чугунок. Говорю ей: «Ксюша, как ты это переносишь-то?» Думала, она тоже заплачет. Нет, так только вся передернулась. «Куда же, говорит, Пелагеюшка, деваться-то? Я, говорит, ему шибко-то не поддаюсь, а то бы давно к Устиньке отправил». И вот отправил-таки! – Пелагея заплакала, громко всхлипывая.

– Я у них, у Штычковых-то, в прошлом году молотила, – начала рассказывать вдова Устинья Пьянкова. – Пришли мы раз в дом, сели обедать. Демьян-то в передний угол, под иконы, забрался. Ксюша пристроилась на уголочке. Только села, Демьян кричит: «Ксюха, подай квасу!» Она подала, села. Ложку хлебнула, он опять кричит: «Ксюха, принеси молока!» Она побежала в погреб за молоком, принесла. Не успела к столу сесть – он опять кричит. Так и пробегала она весь обед.

– То ли с ним бывало! – воскликнула Парашка, рябая, низкорослая баба, жена Тихона Бодонкова. – Больше года я у них жила; слава богу, насмотрелась. Поедет, бывало, в город, себе и матери и то купит и это, а Ксюше ничего. Стоит она, бывало, у дверей, смотрит на все, как чужая…

Анна слушала баб, готовая в любую секунду крикнуть: «Хватит! Сил нету дальше слушать». Но бабы не умолкали, и вслед за Парашкой стала рассказывать Аграфена Судакова, потом Татьяна Пояркова, Авдотья Горячева, Нелида Зотова. Анна слушала их, и до того ей было жалко Ксюху, что слезы лились из ее глаз, и она не замечала замерзших слезинок на овчинном воротнике шубы. Но вместе с чувством жалости к Ксюхе в ней все больше нарастало чувство ненависти к Демьяну. Когда кто-нибудь из баб упоминал его имя, она мысленно кричала: «Варнак! Идол! Убийца!» Она вспомнила, что тогда, после смерти Устиньки, ей жалко было его, и он, чувствуя ее жалость, ища утешения, пришел к ней. Мысль о том, что и теперь Демьян мог подумать, что она жалеет его, потрясла Анну.

Бабы разошлись уже в потемках, когда взошел месяц, и мужики, окончив поиски, собрались в круг для того, чтобы обсудить, что делать дальше.

На другой день утром всем стало известно, что в Волчьи Норы из Жирова приехали урядник и волостной старшина. Не только ребятишки, но многие бабы и мужики потянулись к дому Штычковых. В том, что Демьян на этот раз не уйдет от ответа, никто не сомневался, и всем хотелось посмотреть, как его повезут в тюрьму.

Однако спустя час-другой через обледеневшие окна послышались громкие возгласы, нескладный говор, и всем стало ясно, что ждать нечего. Когда Анна узнала, что посещение урядником и старшиной Штычковых окончилось попойкой, она так вознегодовала, что Агафья, бывшая вместе с ней, сказала:

– Ты что, Нюра? На тебе лица нету. Ты смотри и вправду не удумай баб к Демке вести. Все они сейчас злющие, попадется он, так и в самом деле живой не вырвется. – Пройдясь по избе и повздыхав, Агафья добавила: – Видно, уж такая судьба у нашей сестры. Один ли Демьян такой? Походи-ка по народу да послушай. В позапрошлую весну, помнишь, когда я к святителю Иннокентию помолиться ходила, понаслышалась я всего. Шли раз через трактовое село, смотрим – народ сбежался. Мы тоже подошли, спрашиваем, что случилось. Бабу, говорят, мужик топором засек. Вот какая она, жизнь-то, у баб…

– Дуры бабы! – крикнула Анна, чувствуя, что, если свекровь и дальше будет рассуждать так спокойно, она не сдержится и оскорбит ее.

Но Агафья словно поняла это и, помолчав, спросила:

– Чем же они, по-твоему, дуры?

– А тем, что смирные больно! По зубам надо таким, как Демьян, давать.

Агафья согласилась:

– Это, положим, так. Меня вот Захарка ни разу за всю жизнь не ударил, а все, может, оттого, что с первого разу не далась я ему. Помню, смолоду еще это было, взъерепенился он чего-то и на меня с кулаками. Я белье катала, валек в руках у меня был. Отбежала я от стола к печке и кричу: «А ну, иди, иди, я тебя вот как тресну вальком, враз образумишься!» Этим все и кончилось. С того дня Захар уж никогда на меня руку не подымал. Шуметь шумел, а чтобы бить – об этом и думать забыл.

Анна долго не могла успокоиться. Воспоминание о том, что она так верила Демьяну Штычкову, так жалела его, наполняло ее жгучим стыдом. Ведь и она могла быть женой Демьяна и разделить участь Устиньки или Ксюши. И ей хотелось отомстить Демьяну, который мог быть и ее убийцей. Но случай для этого не приходил.

Демьян отвез старшину и урядника в Жирово и недели две не появлялся в Волчьих Норах. Когда он вернулся, никто не знал. Сидел Демьян больше дома, лишь изредка видели его идущим в церковь или к Юткиным. Улицей, он проходил быстро, низко опустив голову, стараясь не смотреть людям в глаза.

Отходчиво и жалостливо бабье сердце. Многим стало казаться, что Штычков глубоко переживает смерть Ксюши. У колодца бабы судачили:

– Гляди, как перевернуло мужика! Сорокоуст, слышь, попу заказал, за упокой души ее, горемычной, молится, да и пить, видать, перестал.

Но Анну не трогали эти разговоры. Она лучше знала Демьяна и не верила его скорбному виду.

4

В прощеное воскресенье на масленой неделе Демьян решил показаться на людях. Он наелся блинов, изрядно выпил и велел работнику запрячь пару лошадей в новую кошеву.

«Чего теперь опасаться? – думал он, выезжая за ворота. – Сорокоуст по покойнице справлен чин чином, да и день такой: каждый у мира прощенья просит и каждому мир прощает…»

Застоявшиеся сытые лошади рванулись вперед, обгоняя кошевки и розвальни, наполненные детворой, парнями и девками. По селу разливался звон бубенцов и звуки тальянок, слышался визг и смех. Лошади с заплетенными в челки и гривы разноцветными лентами тяжелой рысцой тащили до отказа переполненные сани. У ворот сидели мужики и бабы, весело перекликались с проезжавшими мимо сыновьями и дочерьми.

Демьян стрелой пролетел длинной улицей и, повернув обратно, пустил коней шагом. У одного из домов раздался насмешливый голос:

– Прокатил бы, что ли, Минеич! С бабами-то скорее тоску-кручину развеешь!

Демьян повернулся к бабам, остановил лошадей и, ухмыляясь, сказал:

– Садитесь, коли охота. Лошадям все одно надо проминку дать.

– Ты насчет лошадей зубы не заговаривай, – прозвучал тот же голос. – Женихаться поди опять будешь? Может, и угощение припас?

– И угостить могу, – засмеялся Демьян. Он достал из передка кошевы два кулька с пряниками и леденцами и высыпал их содержимое прямо на дерюжку сиденья.

«Господи! Да он впрямь кататься с бабами выехал, рожа бесстыжая!» – вспыхнув от негодования, подумала Анна и вдруг, на что-то решившись, выбежала вперед, громко крикнула:

– А мы от угощения не откажемся, Демьян Минеич! Только, чур, править я буду!

Она первая прыгнула на сиденье, выхватила вожжи из рук Демьяна. За ней в кошеву со смехом вскочили бабы, ухватились друг за друга.

Анна хлестнула вожжами, кони разом взяли и понеслись. Из-под копыт в разные стороны полетели комья снега. За санями вихрем взвился искрящийся на солнце снежный пушок.

Раздувая до красноты ноздри, лошади промчались мимо дома Юткиных и церкви и, когда поднялись на гору, перешли с галопа на рысь. Демьян привлек к себе Анну.

– Нюра… Ну и горячая же ты, аж дух…

Анна оттолкнула его от себя, не дав досказать до конца. Демьян сконфузился, взял вожжи и несколько минут не смотрел на нее. Но вскоре он опять бросил вожжи, пролез в задок кошевы и начал заигрывать с бабами.

Анна поняла: нет, не высказать ей всего, что она хотела. Слова, которые она собиралась бросить в лицо Демьяну, исчезли из памяти. В груди бушевала только злость. Зотиха с неменьшим вниманием следила за Демьяном. Когда тот стал приставать к Пелагее Горбачевой, она потянулась к уху Анны:

– Вот он зачем, идол, кататься нас повез!

С другой стороны, в другое ухо шептала Аграфена Судакова:

– Смотри, смотри, Палашку облапил. Проучить его надо, черта!

«Проучить, правда проучить!» – подумала Анна и решительно схватилась за вожжи.

Лошади ускорили рысь. Обнявшись, бабы начали горланить песни.

Анна правила лошадьми уверенно. Она провезла баб до конца села и свернула в проулок, на самую бедную улицу Забегаловку.

– Ты куда? – обеспокоенно спросила Зотиха, видя, что Анна не останавливает лошадей и они уже бегут по неторной дорожке к реке.

Анна ничего не ответила, только усиленно затрясла головой, и Зотиха поняла, что та велит ей молчать. Лошади остановились внезапно. Баб сильно мотнуло, но они устояли.

– Приехали! – крикнула Анна, выскакивая из саней.

Бабы смолкли и огляделись. Лошади стояли возле той самой проруби, в которой утопилась Ксюха. И без слов всем стало ясно, что пришел час, когда веселье не к месту. Все замолчали.

Демьян вначале непонимающе, а потом удивленно и испуганно посмотрел на прорубь, на баб и отвернулся.

Анне захотелось крикнуть: «Не прячь глаза, убийца!» – но вместо этого она закрыла лицо руками и надрывно заголосила:

– Подружка ты наша, Ксюшенька! Без часу, без времени призакрыла ты свои глазыньки! Ох, призакрыла ясны от лихой судьбы, от кручинушки!

Недолго ломкий голос Анны звучал одиноко. Послышались всхлипывания, и вскоре к ней присоединились новые голоса. Узкая снежная равнина реки, сжатой с той и с другой стороны высокими берегами, огласилась заунывными причитаниями. Бабы опустились на колени у самой проруби, как перед могилой. Демьян стоял понуря голову. Плач и причитания становились все громче.

Кувыркаясь по сугробам, к проруби бежали ребятишки. На круче замаячили две старухи и девчонки.

Демьян решил, что ему лучше удалиться. Он посмотрел на баб и тихонько, стараясь не привлекать их внимания, подошел к саням. Но не успел он взять вожжи в руки, как Анна с криком бросилась к нему:

– Стой!

Может быть, самое неприятное для Демьяна на этом бы и кончилось, если бы он не вздумал бежать от баб. Схватив вожжи и вскочив в кошеву, он начал понукать лошадей, но едва лошади тронулись, бабы нагнали Демьяна, стащили его и принялись тузить.

– В прорубь его, варнака! – крикнула Анна.

– В прорубь!

– Пусть отведает, каково было Ксюше!

– Тащи! Тащи! – кричали со всех сторон.

Сопротивляясь и получая за это увесистые пинки в бока, Демьян осипшим голосом пытался уговорить баб отпустить его. Видя, что его мольбы не помогают, он, до последней степени напрягая голос, закричал:

– На сход выведу! Уряднику донесу!

Но эти угрозы никого не напугали. Цепко держа его за ноги и за руки, бабы волокли Демьяна к проруби. Он понял, что единственная надежда – это Анна.

– Нюра… Евдокимовна… свят бог… не виноват… – Он заплакал. – Жалости в тебе нет…

Анна, задыхаясь, крикнула:

– А ты жалел?.. Не говори больше! На клочки разорвем, падаль!

Кто-то из баб ударил Демьяна кулаком в зубы. Демьян замолчал, плюнул кровью и вдруг дико заорал:

– Караул! Помогите! Люди!..

Крик его прервался на полуслове. Бабы, державшие его за ноги, отпустили их, и он окунулся в воду. Баб обдало холодными брызгами. Демьян завизжал звонко, заливисто, по-собачьи.

– Еще! Еще окунуть! – послышались голоса.

Бабы, державшие Демьяна за руки, приподняли его и так толкнули вниз, что он погрузился в воду до самой шеи. Вытащив из проруби, они бросили его на снег. Демьян на четвереньках пополз к лошадям, остановившимся невдалеке. Потом он поднялся и без оглядки побежал. Через минуту лошади во всю прыть несли его домой.

Бабы молча проводили его и осмотрелись. На круче стояли мужики и громко хохотали, видя, как удирает Демьян.

На холмах, над лиственницами, розовел закат.

Извилистой тропкой по ступенькам бабы поднялись на крутой берег и разошлись по домам.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Как только растаял снег и зазеленели бугры, Максимка принялся шляться с ружьем по буеракам. Утки еще не прилетели, косачи и рябчики в буераках не водились, и стрелять там было нечего. Но его влекло туда другое. В буераках по ручейкам встречались богатые россыпи разноцветной гальки. По целым дням Максимка бродил тут, палкой разгребал гальку, выискивая редкостные, необыкновенные по цвету и форме камешки. Вместо птиц он приносил домой целые карманы камней и сваливал их под навесом в ящик. Анна не раз бранила сына за то, что он камнями рвет карманы, но зато дед Фишка всегда с живостью встречал Максимку и вместе с ним восторгался каждым камешком.

– Вот, сынок, погоди, скоро мы с тобой на Юксу закатимся. Уж там-то каких только камешков нету! – говорил он внуку.

Нередко тут же, под навесом, они пускались в рассуждения, стараясь понять, как и из чего образуются камни и горы, откуда берутся ручьи, как появляются в земле изумруды и золото. Чаще всего Максимка спрашивал, а дед Фишка объяснял.

– Дедка, а если б вон Тараскин бугор раскопать, а? Поди и там добро есть? – указывая рукой на холм, возвышавшийся сразу за селом, спрашивал Максимка.

Дед Фишка дергал себя за брови, чувствуя недостаток знаний, но отвечал уверенно:

– Сколько хочешь, сынок. Тут, в Тараскином бугре, сынок, и керосин поди есть. Он, керосин-то, тоже в горах бывает.

От таких открытий Максимка весь загорался, и его фантазия разыгрывалась еще больше.

– Тут его, дедка, керосину-то, всему селу на год хватило бы! – говорил он.

– Как не хватить, сынок, хватило бы. Столько керосину и в три года не сожгешь, – с видом знатока заявлял дед Фишка.

– А черпали б мы его, дедка, ведрами.

– Где как, сынок. Где, нычит, ковшами, а где и ведрами.

В один из пасхальных дней дед Фишка, увидев из окна Максимку, выбежал ему навстречу.

– Ну, ну, показывай, сынок! – закричал он, сбегая с крыльца.

– Дедка, тятя дома? – спросил Максимка серьезно.

Дед Фишка, взглянув на него, остановился: парнишка был строг, серьезен, и карманы его не отвисали, как обычно, от камней.

– Дома, сынок, – ответил он.

– Позови его, дедка, – проговорил Максимка все так же серьезно, снимая с мокрой от пота головы старый картуз.

Дед Фишка проворно побежал в избу и тотчас же вышел оттуда с Матвеем.

– Тятя, там, к кедровнику, лес пригнали, – волнуясь, сказал Максимка.

– Много там лесу? – спросил Матвей.

– В одном месте, тятюшка, весь буерак забит. Да еще неразобранный плот в кустах запрятан, – рассказывал Максимка, хмурясь и делая вид, что он-де понимает, как это плохо, и поэтому высмотрел все до капельки.

– Вот они как! И помалкивают и дело делают, – сказал дед Фишка, посматривая на Матвея.

Максимка потоптался на месте, дожидаясь, что скажет отец.

– Молодец, сынок, – проговорил Матвей, улыбаясь сыну. – Только смотри не выболтай кому-нибудь. И ребятишкам тоже ничего не говори. Ни-ни. Никому.

Максимка приосанился, слегка кивнул головой и тоном, в котором сквозили гордость и понимание важности дела, ответил:

– Никому, тятюшка, не скажу. А ребятишкам и подавно. Звонари! Я и играть с ними перестал.

Матвей наклонил голову, скрывая усмешку. Максимка встряхнул на плече ружье и чуть вприпрыжку, точь-в-точь как дед Захар, вошел в избу.

Перед вечером, еще засветло, разными путями и дорогами из села вышли Матвей, дед Фишка, трое бородачей Бакулиных, Архип Хромков, Калистрат Зотов, Мартын Горбачев. Сошлись за Тараскиным бугром и дальше, в кедровник, двинулись вместе. Буерак с лесом нашли быстро. Дед Фишка, опередив всех, обежал вокруг штабеля бревен и оживленно заговорил:

– А лесок – как на подбор! Из такого, мужики, крестовый дом можно строить.

Силантий Бакулин, помахивая прутиком, принялся считать бревна.

– Пятьдесят одно! – сказал он.

Потом пошли в заливчик и увидали там плот. Он был скреплен жгутом из березовых веток и еловыми перекладинами, прибитыми к бревнам гвоздями.

Осмотрев плот, мужики скрылись в черемушнике и стали совещаться.

– Если мы дадим Юткину и Штычкову поднять этот лес в кедровник и построить хотя бы сруб маслобойки, тогда пиши пропало, – заключил Матвей. – Лиха беда кроту лапку в дырочку просунуть, а уже потом он и всего себя протащит. На это, видно, и надеются наши «благодетели».

– А я так думаю, мужики, – сказал Силантий Бакудин. – Теперь око за око пошло. А коли так, надо поджечь этот лес.

– Правильно, сжечь – и вся недолга, – согласились с ним и остальные.

– Погоди, мужики, охолонитесь маленько, – послышался голос деда Фишки. – Поджигать нельзя. И село и новоселов без нужды подымем. Вы сами посудите. Начнет полыхать огонь-то, под небеса взлетит. Люди увидят, подумают, что кедровник запылал. Такой переполох сотворим, не приведи бог… На мой згад, все надо обделать тихо-мирно, чтоб и хозяева не сразу хватились.

Мужики окружили деда Фишку и стали слушать.

– А что, если так, – не умолкая, продолжал дед Фишка, воодушевленный вниманием окружающих. – Скажем, взять да все обратно в речку и сбросить. Нас тут вон какая артель. А этот плот разобрать – вовсе пустяк, за ночь-то бревнышки черт те куда уплывут! Ищи их тогда. А тут, вишь, вот и вода, на счастье, прибывает.

– Ну, чистый министр ты, дед Фишка. Рассудил, как по-писаному! – восторженно сказал Архип Хромков.

Мужики одобрительно засмеялись.

– Чего там! Таких бы вот к царю приставить, гляди – и жизнь бы пошла иначе, – серьезно заметил Силантий.

Начало смеркаться. От непросохшей земли подымался облачками туман. Весеннее небо потемнело и стало уже не синим, а бледно-серым. Воздух посвежел, и на речке, сравнявшейся от весенних вод с берегами, заиграл ветерок.

Покурив, мужики начали работу сразу в двух местах.