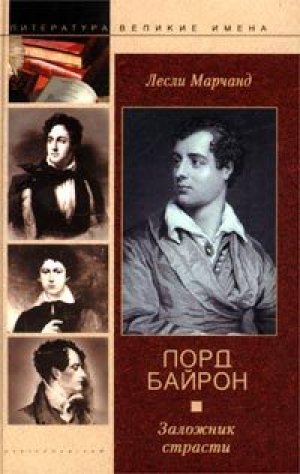

Лорд Байрон. Заложник страсти Марчанд Лесли

Предисловие

Co стороны автора может показаться слишком самонадеянным назвать эту биографию «портретом» Байрона, однако такая самонадеянность несколько смягчается тем, что штрихи к «портрету» взяты из собственных признаний поэта как в стихах, так и в прозе, а за яркость красок мы благодарны множественным воспоминаниям его современников. Я поставил перед собой цель отделить истинного Байрона от бесчисленных фактов появившегося в наши дни неподтвержденного биографического материала, включив в данное произведение все самое интересное и примечательное из того, что удалось найти мне и что было издано после появления моего трехтомного труда «Байрон: биография». Желающие могут найти подробности в этом произведении и в других, изданных недавно.

Я добавил к воспоминаниям о Байроне необходимые объяснения и комментарии, но попытался не навязывать читателю мою «философию Байрона». Мне казалось неуместным перефразировать отрывки из произведений Байрона в тех местах, где их можно было дать в оригинале. Современной прозе вряд ли удастся передать ясный и четкий стиль его писем. Я нередко обращался к своему опыту, особенно если какое-либо утверждение полностью соответствовало моим взглядам. Иная трактовка возникала лишь тогда, когда я хотел сформулировать мысль более четко и емко, или в том случае, если на мои воззрения накладывали отпечаток новые исторические разыскания.

Некоторые свежие детали и новый взгляд на отдельные события были почерпнуты мной из недавних биографических исследований, таких, как «Последний лорд Байрон» Дорис Лэнгли Мур и «Супруга лорда Байрона» Малкольма Элвина. Я также добавил несколько не опубликованных доселе фактов, касающихся места проживания Байрона в Риме и его имени, начертанного на колонне в Дельфах. Моя цель была – показать суть трагической жизни Байрона и привлекательность его личности в одной книге, основанной на новейших исследованиях и достоверных источниках. Пусть теперь читатель сам составит представление о личности поэта.

Я глубоко признателен всем исследователям творчества Байрона из многих стран мира, которые оказали мне помощь своими публикациями или личной консультацией и советом. В предисловии к произведению «Байрон: биография» я отдал должное всем тем, кто помог мне в моих исследованиях. Сейчас мне остается только назвать имена тех, кто лично оказал мне помощь при подготовке и написании этой книги.

В Англии миссис Дорис Лэнгли Мур обратила мое внимание на многие интересные факты байроновской биографии. Я также благодарен за помощь и советы мистеру Малкольму Элвину, занятому изданием трудов Байрона, которые принадлежат графу Литтону, праправнуку поэта. Мистер Уильям Сен-Клер первым сообщил мне о недавно обнаруженном на колонне в Дельфах имени Байрона. Мой английский издатель, мистер Джон Грей Меррей, прямой потомок издателя Байрона, человек, отдающий много сил на изучение жизни и писем поэта, оказывал мне всяческую помощь и поддержку.

В Италии исследования Вера Каччиаторе, посвященные творчеству Китса и Шелли, натолкнули меня на открытие в Риме, на Пьяцца ди Спанья, дома Байрона, где он проживал в 1817 году.

Я бесконечно благодарен за помощь мистеру Фрэнсису Р. Уолтону, заведующему Национальной библиотекой в Греции, и его помощнице, мисс Е. Деметракопулу; мистеру Р. Лоуренсу О'Киффу, заведующему архивом в британском посольстве в Афинах; и моему давнему другу Нассосу Царцаносу.

В Америке я особенно признателен обществу Джона Саймона Гуггенхайма и его президенту, Гордону Н. Рэю, который дал мне возможность стать членом этого общества, что позволило мне проводить исследования за рубежом. Я благодарен профессору Аллану Девису, который предоставил мне помощников, когда я был руководителем кафедры английской литературы, и мисс Лине Боудиш, которая перепечатала черновик этой книги. Мистер Герберт Вайнсток, редактор издательства «Альфред А. Нопф», помог дельными советами. А помощь моей супруги Марион невозможно переоценить.

А также выражаю благодарность всем компаниям и частным лицам, предоставившим в мое распоряжение необходимые для работы принадлежащие им книги и рукописи.

Джордж Гордон, шестой лорд Байрон, родился 22 января 1788 года в скромном лондонском доме. Он от рождения был хромым. Род Байронов берет начало от двух родов британской аристократии, чьи представители отличались ярким темпераментом и бурной жизнью. Хотя впоследствии Байрон часто хвастался тем, что его мать является потомком Якова I, короля Шотландии, его воображение даже больше, чем кажется, будоражила великолепная родословная его предков. Вероятно, первыми представителями рода Байронов в Англии были Эрнегис и Радульфус (Ральф) де Бурун, крупные землевладельцы, жившие на севере страны во времена Вильгельма Завоевателя. О них мало что известно вплоть до времени правления Генриха VIII, когда живописное Ньюстедское аббатство в Ноттингемшире указом короля было даровано сэру Джону Байрону. Его внебрачный сын, «младший сэр Джон с большой бородой», унаследовал титул по велению королевы Елизаветы, которая в 1579 году посвятила его в рыцари; позже он собрал труппу актеров и этим оставил свое имя в истории.

Следующий сэр Джон Байрон, верный, хотя и не очень удачливый командующий войсками Карла I, 24 октября 1643 года стал бароном Байроном Рочдейльским в графстве Ланкастер. Этот лорд Байрон потерял большую часть своего состояния в гражданской войне и последовал в ссылку за Карлом II. В награду за усердную службу король сделал его рогоносцем, поскольку Пепис пишет, что вторая жена лорда Элеонора была семнадцатой любовницей Карла II. Его старший брат Ричард унаследовал титул и выкупил аббатство, конфискованное парламентом.

Уильям, пятый лорд, поступил служить на флот, но потом вышел в отставку и вернулся в Ньюстед, где приобрел скандальную славу благодаря своему весьма неординарному образу жизни. В Лондоне он успел заслужить репутацию повесы. В Ньюстеде он построил небольшой замок на берегу одного из озер, который, по слухам, стал местом, где происходили небывалые вакханалии. Он также построил две укрепленные крепости на берегах озера и устраивал между ними бутафорские бои на маленьких военных кораблях. Его прозвали «Жестокий лорд Байрон» после того, как он убил своего родственника и соседа Уильяма Чаворта на дуэли в лондонском клубе в 1765 году после пьяной ссоры; предметом спора был вопрос: как лучше всего сохранять дичь? Уильям был оправдан пэрами в палате лордов и вернулся в аббатство. В порыве мрачной мизантропии после побега его сына с бедной кузиной старый лорд вырубил в лесах поместья все древние дубы и убил двести семьдесят оленей, туши которых потом продал на рынке.

Брат «Жестокого лорда» Байрона Джон, дед поэта, был не менее колоритной фигурой, хотя и отличался относительной мягкостью нрава. В 1740 году, в возрасте семнадцати лет, он поступил на флот гардемарином. Кораблекрушение, голод и тяготы, подстерегавшие его во время путешествия по Южным морям, были описаны им в «Повествовании», опубликованном в 1768 году. В 1748 году он женился на своей кузине Софии Треваньон, давней близкой подруге миссис Трейл и любимице доктора Сэмуэля Джонсона. До того как Байрону даровали титул вице-адмирала в 1778 году, он повидал так много штормов, что его прозвали «Джек Дурная Погода». Его многочисленные любовные приключения давали богатую пищу для пикантных историй на страницах бульварных газет. Но еще до смерти старого адмирала в 1786 году его старший сын («Безумный Джек») настолько превзошел своего отца по части амурных похождений, скандалов и расточительности, что бывший моряк лишил его наследства.

Отец поэта, родившийся в Плимуте 7 февраля 1756 года, посещал Вестминстерскую школу и французскую военную академию, где изучил язык и вошел во вкус «приятного времяпровождения и мотовства», став притчей во языцех. Некоторое время он служил в британской армии в Америке по назначению гвардии. Но к 1778 году он, по-видимому, отказался от чина капитан-лейтенанта и вернулся в Лондон, чтобы вести жизнь светского человека. В том же году красивый капитан сбежал с утонченной изящной леди Кармартен, женой мистера Фрэнесиса, маркиза, а впоследствии пятого герцога Лидса. Она была единственной дочерью покойного графа Холдернесса, который оставил ей поместье, приносящее 4000 фунтов в год, очень соблазнительный доход, поскольку доходы капитана, а также терпение его семьи порядком истощились. После того как леди Кармартен развелась с маркизом, они поженились и уехали во Францию, чтобы избежать скандала и встреч с кредиторами капитана.

Вполне вероятно, что бесшабашный Байрон был по-своему верен богатой наследнице, потому что они прожили во Франции до самой ее смерти 26 января 1784 года. Она родила ему троих детей, двое из которых умерли в младенчестве, а выжила только последняя дочь, Августа, единокровная сестра поэта, которая родилась в 1783 году. Позднее поэт так ответил на обвинение, предъявленное его отцу, в том, что «бессердечное поведение» последнего причинило его жене много горя и свело ее в могилу: «Помимо своей бессердечности, он, согласно свидетельствам тех, кто знал его, отличался еще добродушием и веселым нравом, однако был беспечен и развращен… Отнюдь не из-за своего «бессердечия» молодой офицер гвардии соблазнил и увез маркизу, женился на двух наследницах. Верно и то, что он был очень красивым мужчиной, что говорит само за себя».

Очень скоро капитан Байрон достаточно оправился от своей потери и влез в бесчисленные долги, чтобы покинуть беспечный и веселый Париж в поисках очередной богатой наследницы. Зная, что зажиточные дома Бата представляют собой благодатные охотничьи угодья для поисков знатной невесты, он весной 1785 года появился в этом городе, блистая утонченными французскими манерами и безукоризненным произношением. Он повстречал и вскоре вскружил голову Кэтрин Гордон оф Гайт. Хотя ее состояние более чем в 23 000 фунтов, «удвоенное в устах сплетников», было не самым большим на брачном рынке Бата, но зато оно явилось самым доступным для пресыщенного обходительного капитана. Кэтрин Гордон была неопытной двадцатилетней шотландкой. Молодая, но довольно простоватая и неотесанная неуклюжая провинциалка с сильным шотландским акцентом. Великолепный танцор капитан Байрон вскружил бедной девушке голову и 13 мая 1785 года во второй раз сочетался браком с наследницей.

Род семьи Гордон, принадлежностью к которому так гордилась Кэтрин, брал свое начало в 1490 году, когда сэр Уильям Гордон продал своему старшему брату земли в Абойне в обмен на поместье Гайт в долине реки Итан в тридцати милях к северу от Абердина. Сэр Уильям был третьим сыном Джорджа, второго графа Хантли, от его второй супруги принцессы Аннабеллы Стюарт, дочери Якова I, правителя Шотландии.

Гордоны-Гайты прославились среди всех шотландских землевладельцев дерзким нравом, неприятием закона и порядка. Войны между шотландцами и англичанами дали Гордонам шанс заняться масштабными набегами и грабежами. Подобно Байронам в Англии, они были роялистами и совмещали политику с нарушениями закона. К началу XVIII века избрание более-менее постоянного правительства, охладившего горячую кровь кланов, постепенно превратило Гордонов из Гайта в более допропорядочных граждан.

Одиннадцатый землевладелец стал отцом четырнадцати детей, прежде чем утонул в реке Итан в 1760 году при обстоятельствах, весьма напоминающих самоубийство. Двенадцатый законный наследник поместья, Джордж Гордон, воспитал трех дочерей, но из них на свете осталась одна Кэтрин после смерти отца в 1779 году, который оставил ей приличное состояние, древний замок и причудливое сочетание в ее характере наследственных черт.

Невеста капитана Байрона не могла предложить взамен ничего, что бы сгладило ее простоватую внешность и заметно раскачивающуюся походку. Она была воспитана бабушкой Маргарет Дафф-Гордон, весьма набожной, но невежественной старухой. Кэтрин обожала сплетни и была подвержена приступам меланхолии, за которыми следовали взрывы бурной страсти, выплескивающиеся наружу в виде отборных эпитетов на ее родном шотландском диалекте. Сэр Вальтер Скотт вспоминал, как однажды, еще до замужества, Кэтрин Гордон в эдинбургском театре начала истерически хохотать при виде игры миссис Сиддонс в «Роковом браке», «ужасая зрителей отчаянными и дикими криками «О мой Байрон!» в подражание героине миссис Сиддонс Изабелле. Примечательно, что тогда эта леди еще не встречалась с капитаном Байроном».

Хотя письма миссис Байрон часто были открытыми и смелыми, когда предмет разговора ее особенно волновал, стилистика и грамматика выдавали вопиющую безграмотность. И несмотря на это, она жадно читала, обладала острым критическим умом, порой осуждая стихи своего сына, и либеральными взглядами.

Неизвестно, где Байроны провели свой «слащавый месяц», как назвал их сын первые дни «рокового брака». Вне всякого сомнения, он финансировался наследницей и прошел вдали от кредиторов капитана. Но к июлю 1785 года они вернулись в Шотландию и устроились в Гайте.

В середине лета Кэтрин начала побаиваться чрезмерной расточительности капитана, но не могла удержать его, и он продолжал проматывать состояние Гордонов. Почти год они жили в древнем полуразрушенном замке. Среди соседей Джонни Байрон приобрел репутацию повесы, о которых так часто поется в старинных народных балладах.

Летом 1786 года капитан Байрон промотал и наследственные земли. 3000 фунтов наличными – свадебное приданое Кэтрин – были потрачены, а другая часть ее собственности была продана почти задаром. Через год понадобилось 8000 фунтов на закладную на поместье. После тщетных попыток выжать хоть какие-нибудь деньги из поместья отца Байрона, адмирала, умершего в апреле, семья на время переехала в Гемпшир, где кредиторы были не так назойливы, как в Лондоне.

Положение миссис Байрон было ужасным. Находясь во власти чар своего обаятельного супруга, она обратилась к своей родственнице мисс Аркхарт, умоляя ее добиться от людей, решавших судьбу Гайта, выплаты 10 000 фунтов, но так, чтобы «не во власти мистера Байрона было их потратить и чтобы не в моей власти было уступить ему… Я бы не хотела, чтобы здесь фигурировало мое имя, и сам мистер Байрон не должен знать, что я писала или говорила с кем-нибудь на эту тему, потому что он меня никогда не простит». Но когда наконец на следующий год поместье было продано, по меньшей мере половина вырученной суммы, составлявшей 17 850 фунтов, была потрачена на оплату самых неотложных долгов капитана.

В сентябре 1787 года капитан Байрон сбежал во Францию, а его жена, ожидавшая ребенка, вскоре последовала за ним. У Байрона не было ни су, и он был рад получить из Шотландии денежный перевод. Короткое пребывание миссис Байрон во Франции было не очень-то счастливым. Пока ее супруг, отменно владевший французским, был принят в лучших домах, она не могла никуда выйти, поскольку совершенно не знала языка. Дочь капитана и маркизы, четырехлетнюю Августу, перевезли от сестры капитана в дом Кэтрин. Беременная женщина выхаживала серьезно болевшую девочку и по-прежнему была верна Джонни Байрону, который погубил ее. Когда наступило время родов, миссис Байрон в сопровождении Августы вернулась в Англию. Девочка стала жить у своей бабушки, леди Холдернесс. Миссис Байрон ненадолго остановилась в Дувре, а потом одна направилась в Лондон в поисках жилья для себя и будущего ребенка.

Постоянно борясь с жестокой нуждой, миссис Байрон сняла меблированные комнаты на первом этаже дома по Холлс-стрит, 16 – престижное, но недорогое жилье в переулке между Оксфорд-стрит и Кавендиш-сквер. По ее просьбе ей выдавали содержание небольшими порциями. 2 января она написала агенту в Эдинбурге: «Мне много не нужно, но если сумма окажется большой, то, как и прежде, будет растрачена очень быстро».

Капитан вернулся в Англию в начале января, не столько горя желанием присутствовать при рождении ребенка, сколько из-за того, что маленькое содержание миссис Байрон оставалось единственным доступным ему источником дохода. Следующие несколько месяцев он играл в прятки с кредиторами, по воскресеньям осмеливаясь показаться в Лондоне, чтобы вытянуть из несчастной супруги денег, потому что, согласно английским законам, должник в этот день был неприкосновенен. Мало вероятно, чтобы кредиторы знали о рождении во вторник, 22 января 1788 года, его сына.

Первый и единственный ребенок миссис Байрон появился на свет с физическим недостатком, который всю жизнь причинял ему много телесных и душевных страданий и, по-видимому, оказал большее влияние на формирование его характера, чем принято думать. Ребенок родился с деформированной правой ногой. Несмотря на ожесточенные споры по поводу характера этого недостатка, родители и врачи свидетельствуют, что у него на самом деле была искривленная стопа: пятка изогнута вверх, а подошва повернута вовнутрь. Джон Хантер, известный анатом и хирург, специализировавшийся на разрывах ахиллова сухожилия, был приглашен в дом Байронов и посоветовал специальную обувь, которая, по его мнению, позволит мальчику передвигаться без усилий, хотя и не внушает надежду на полное исцеление.

29 февраля миссис Байрон отнесла сына в ближайшую приходскую церковь Мэрилбоун, где его окрестили. Отца ребенка не смогли найти, и она дала сыну имя своего отца, Джордж Гордон. Несчастную женщину постоянно преследовали финансовые проблемы. Ее супруг задолжал 1300 фунтов и, «расплачиваясь по старым долгам, только приобретал новые».

Наконец в марте было подписано соглашение, согласно которому 4222 фунта оставшегося капитала миссис Байрон защищались от дальнейших посягательств кредиторов. Из этой суммы 3000 фунтов переходили в распоряжение опекунов с выделением 5 процентов для миссис Байрон, а оставшиеся 1222 фунта были вложены в поместье с ежегодными процентами 55 фунтов 11 шиллингов. Поместье перешло в пожизненную аренду к бабушке миссис Байрон, Дафф. Летом 1789 года миссис Байрон уехала из Лондона в Абердин, где они с ребенком могли безбедно жить на 150 фунтов, выплачиваемых ей по соглашению.

Вскоре после этого преследуемый кредиторами капитан Байрон снова бежал в Шотландию и в августе переехал в маленькую квартирку, которую снимала его жена на Куин-стрит. В этой тесной квартире и жили Байроны вместе с Агнес Грей, набожной служанкой пресвитерианской веры, которая ухаживала за хромым ребенком. В семье были натянутые, холодные отношения. Капитан уже не являлся хозяином поместья Гайт, где можно было скоротать промозглую шотландскую зиму под пение волынок до полуночи и за стаканом пунша. Самый дружелюбный и бесшабашный человек стал озлобленным и раздраженным. Наконец он успокоился тем, что снял квартиру на другом конце Куин-стрит, иногда заходил к жене и вполне мирно пил с ней чай. Хотя миссис Байрон могла прийти в бешенство, стоило ему лишь заикнуться о деньгах, она порой начинала изображать смехотворные приступы любви к своему Джонни. Такими же вспышками гнева и демонстративной любви впоследствии отличалось ее отношение к сыну, который унаследовал характер своей матери. Когда однажды она отругала его за испачканный костюм, который он только что надел, минуту он молча стоял бледный от бешенства, а потом разорвал одежду на куски.

Часто капитан испытывал родственные чувства к своей сестре, миссис Ли, особенно когда мог получить от нее чек. Если он уезжал, миссис Байрон тосковала. Она находила отдушину в смешанном чувстве ненависти и любви к сыну, который напоминал ей мужа. Поэт вспоминал: «Моя мать, рассердившись на меня (и надо признаться, я давал ей для этого немало поводов), говорила: «Ах ты, щенок, ты настоящий Байрон, такой же дурной, как твой отец!» Но уже в следующее мгновение она покрывала его поцелуями.

Содержание миссис Байрон уменьшилось до 135 фунтов, потому что пришлось заплатить 300 фунтов – долг, который успел сделать ее супруг, находясь в Шотландии. И по-видимому, он вернулся туда еще в сентябре 1790 года, чтобы вытянуть очередную сотню фунтов из суммы, идущей от оплаты аренды поместья бабушкой миссис Байрон. Эти деньги были ему необходимы для возвращения во Францию. После этого его видели в Валансьене, в доме сестры, когда он волочился за служанками и актрисами. Жена и сын больше не увидели его.

Письма капитана Байрона к сестре похожи на те, что его ставший знаменитым сын впоследствии написал из Венеции, где вовсю развлекался на карнавале: «И в кого, ты думаешь, я влюблен? В новую актрису, приехавшую из Парижа. Наверное, я уже влюблялся в треть женского населения Валансьена, особенно меня очаровала девушка из «Красного орла», местного постоялого двора. Я как-то заглянул туда, потому что шел сильный дождь. Очень красивая и высокая, и мне все эти любовные дела еще не наскучили».

В отчаянии миссис Байрон настолько забыла гордость, что обратилась к миссис Ли с просьбой одолжить ей 40 фунтов, потому что ее имущество было описано кредиторами, «все из-за долгов, которые мне пришлось оплатить по вине его расточительности». По-видимому, миссис Ли была тронута этой жалобной просьбой, которая была прислана в конверте, запечатанном красным сургучом с девизом гордых Байронов. Но Джеку Байрону нужны были только деньги для удовлетворения своих прихотей. В письме к сестре 16 февраля 1791 года он высокомерно отзывался о своей супруге и лишь однажды упомянул о сыне: «Что касается миссис Байрон, я рад, что она пишет тебе. Когда находишься далеко от нее, она кажется приятной дамой, но я клянусь всеми апостолами, что ты не проживешь с ней и двух месяцев, потому что если кому и удалось притерпеться к ней, так это мне. Что до моего сына, я рад слышать, что он здоров. Но ходить он не может, потому что нога его искривлена».

Летом Джек Байрон погрузился в трясину распутства и долгов. Трагедия, виновником которой стал он сам, подошла к концу 2 августа 1791 года. Возможно, это было самоубийство. Он оставил завещание, иронично назначая Джорджа Гордона «наследником моего личного недвижимого имущества, ответственным за оплату моих долгов и похорон».

Когда миссис Байрон получила весть о смерти мужа, даже на улице были слышны ее рыдания. Она написала миссис Ли: «Не верю, что когда-нибудь смогу справиться с горем; необходимость, а не намеренное желание разлучило нас, по крайней мере с моей стороны, и я лелею надежду, что так же чувствовал себя мой муж. Невзирая на его слабости, которые не заслуживают худшего имени, я всегда искренее любила его». Мальчику было три с половиной года, когда умер его отец. Позже он говорил Томасу Медвину: «Я прекрасно помню его, и с раннего детства у меня появился страх перед семейными узами от вида домашних ссор».

Миссис Байрон потребовалось все мужество, чтобы продолжать жить и воспитывать сына на жалкий доход, оставшийся после смерти мужа. Она всю себя отдала воспитаню своего больного ребенка. В письме к миссис Ли в Лондон она просила «помочь достать специальную обувь для Джорджа». Позднее она более подробно поведала о физическом недостатке сына: «Правая нога Джорджа повернута вовнутрь, так что он при ходьбе опирается на ребро ступни».

Мальчик с самого раннего детства очень болензненно относился к своей хромоте, возможно, потому, что часто мать в раздражении напоминала ему об этом, так же как и окружающие. Чужая няня, встретившая мальчика с Агнес Грей на прогулке, заметила: «Какой красивый ребенок! Жаль, что у него такая нога». Глаза Байрона вспыхнули от гнева, он ударил ее своим маленьким хлыстиком и крикнул: «Не смей так говорить!»

Миссис Байрон оказалась в состоянии обставить квартиру на первом этаже дома по Броуд-стрит, 64, в престижном районе в самом центре молодого города, и шла на любые жертвы, лишь бы ее сын ни в чем не нуждался, насколько этого позволяли их скудные средства. Крайне отрывочные и смутные сообщения о ранних годах жизни Байрона оставляют впечатление, что его мать била его каминными щипцами или разбивала о его голову тарелки. Однако эти семейные сцены больше свойственны бурной юности Байрона в Англии. В детстве Джордж был любящим сыном, хотя и отличался шаловливым, чувствительным и крайне мнительным нравом.

Необычному сочетанию аристократической гордости и либеральных воззрений Байрон обязан матери. Позднее он писал Джону Меррею: «Моя мать (с ее сатанинской гордостью по поводу восхождения рода Гордонов к Стюартам) постоянно подчеркивала превосходство Гордонов над англичанами Байронами». С другой стороны, она сочувствовала Французской революции. В 1792 году она написала миссис Ли: «Полагаю, что наши взгляды резко отличаются, потому что я разделяю воззрения демократов и не думаю, что следует возрождать монархию после всех предательств и клятвопреступлений, совершенных королем».

Сама обстановка, окружавшая Байрона в его ранние отроческие годы, проведенные в Абердине, обусловила его приверженность взглядам шотландцев среднего класса, с которыми он постоянно встречался на улицах, а потом и в школе. Миссис Байрон ощущала себя бедной родственницей, хотя и была связана кровными узами с лучшими семьями в северных графствах.

В первой школе, где учился Байрон, не было ничего аристократического. На узкой улочке, известной под названием Лонг-Эйке, неподалеку от их дома на Броуд-стрит, мистер Джон Боуэрс держал смешанную школу для среднего класса, расположенную в мрачном, похожем на склад доме с плохо освещенными комнатами, низким потолком и пыльным полом. Именно здесь маленький мальчик в красной курточке и нанковых брюках провел бесцельно весь год с щеголем Боуэрсом. Вспоминая об Абердине, Байрон напишет: «Я ничему не научился в этой школе, кроме как повторять односложные высказывания, вроде «Бог создал человека, возлюбим же его», узнавая их на слух и не имея понятия о буквах». В течение следующего года под руководством более опытного преподавателя он научился читать и начал изучать латынь по «Грамматике» Раддимана.

В 1794 году, когда Байрону было шесть лет, произошло событие, которое в корне изменило всю его дальнейшую жизнь. Внук «Жестокого лорда» Байрона был убит на Корсике пушечным ядром, и Джордж Гордон стал наследником титула и земель своих предков. Миссис Байрон опять стала гордо поглядывать на окружающих и более уверенно наносить визиты своим влиятельным родственникам.

Позже маленький Джордж посещал Абердинскую среднюю школу в Скулхилле, неподалеку от Броуд-стрит. Низкое одноэтажное серое каменное здание, вмещавшее 150 мальчиков, было построено в 1757 году. Единственным предметом, изучавшимся в школе, была латынь, которую преподносили традиционным методом, что делало все уроки смертельно скучной рутиной. Джордж Бэйрон Гордон (а именно в таком виде его имя было внесено в школьные списки, возможно, чтобы передать произношение абердинцев) не прилагал больших усилий для изучения латыни и оставался посредственным учеником, хотя в четвертом классе поднялся на пятое место по успеваемости среди двадцати семи учеников. Дополнительно он изучал правописание в школе мистера Дункана.

Байрон начал читать до того, как пошел в среднюю школу. Он вспоминал: «Ноллс, Кантемир, Де Тотт, леди М.В. Монтагю, переводы Хокинсом «Турецкой истории» Минье, «Арабские сказки», путешествия, книги по истории Востока, которые только можно найти, а также Рико были прочитаны мною тогда, когда мне не исполнилось еще и десяти лет». «Турецкая история» Ноллса, по его словам, «была одной из первых книг, из всех прочитанных мною в детстве, которая доставила мне истинное наслаждение, и, наверное, оказала влияние на мое последующее желание увидеть Восток и придала восточный колорит моей поэзии». Наравне с книгами по восточной истории, пишет Байрон, «я предпочитал историю морского флота, «Дон Кихота» и романы Смолетта, особенно же Родерика Рэндома, а также питал особенное пристрастие к римской истории. В детстве я не мог читать стихи, не испытывая при этом неохоты и отвращения».

Однако под чутким руководством своей няни Агнес Грей Байрон узнал и полюбил поэзию библейских псалмов. С ней же, а потом с ее сестрой Мэй он целиком прочитал некоторые книги Библии. «Я не устаю восхищаться этими священными книгами, – писал он впоследствии Джону Меррею, – и до того, как мне исполнилось восемь лет, успел прочитать их от корки до корки, в особенности Ветхий Завет, который я прочитал с удовольствием. Новый Завет оказался для меня сложен».

История Каина и Авеля рано завладела его воображением. В возрасте восьми лет он с восторгом читал «Смерть Авеля» Гесснера. Странная мысль, что он рожден для зла, еще более окрепла после прочтения готического романа Джона Мура «Зелуко», чей герой-злодей, ненавидевший все человечество, по велению Рока совершал злодеяния помимо своей воли.

Несомненно, Байрону удалось преодолеть излишнюю чувствительность по поводу своего физического недостатка, потому что он не только часто упоминал о своей хромоте, но и начал принимать участие в играх и бегать. Бравируя этим недостатком и желая подчеркнуть свою схожесть с другим мальчиком, страдавшим от подобного недуга, он говорил: «Посмотрите-ка, по Броуд-стрит ковыляют два косолапых мальчика».

Когда Байрон научился на равных общаться со своими одноклассниками, мать начала постоянно твердить ему о его превосходстве не только в качестве потомка Гордонов, но и как наследника пэров Байронов. Когда кто-то из гостей, желая польстить, сказал, что в будущем надеется читать речи Байрона в палате общин, мальчик гордо ответил: «Нет, если вы и будете читать мои речи, то это будут речи в палате лордов».

Сохранилось свидетельство о по крайней мере одном визите к прабабушке Байрона, Маргарет Дафф Гордон, в Банфе, вероятно во время летних каникул 1795 года, когда миссис Байрон заказала портрет сына художнику Джону Кею из Эдинбурга. В скромном ангельском личике семилетнего ребенка с вьющимися волосами до плеч, изображенного с луком и стрелами, невозможно распознать избалованного и проказливого мальчика.

Возможно, в том же году Байрон впервые встретил свою кузину Мэри Дафф. Годы спустя он напишет в своем дневнике: «Я помню все, что мы сказали друг другу, все наши проявления нежности, ее лицо, свое беспокойство, бессонные ночи, помню, как изводил служанку матери, чтобы она написала Мэри письмо от моего имени… Естественно, тогда я не имел никакого представления об интимных отношениях, и все же мои страдания и любовь к этой девочке были настолько сильны, что порой я начинаю сомневаться, был ли я настолько к кому-нибудь привязан в зрелые годы…»

В 1795-м или 1796 году Байрон провел каникулы в долине реки Ди в сорока милях от Абердина, рядом с Брэмаром. Живописная долина Ди располагала к прогулкам, а вдалеке открывался вид на Морвен и Локна-Гар. Именно там Байрон влюбился в шотландские горы и долины. Он носил национальный наряд клана Гордонов из темно-синей шерстяной ткани в светло-зеленую с желтым клетку. Если не считать одной вспышки гнева, мать относилась к Байрону хорошо и не стесняла его свободы. У него была возможность упражняться в плавании в реках Ди и Дон. Впоследствии плавание, где хромота не была помехой, стало его любимым видом спорта.

Из Англии пришло известие, что пятый лорд Байрон скончался. Произошло это вскоре после десятого дня рождения мальчика. На следующий день ему сообщили, что теперь он шестой лорд Байрон Рочдейльский, после чего он спросил у матери, «заметила ли она происшедшие с ним перемены, потому что он сам не заметил никаких». Смущение он испытал в школе, когда директор прислал за ним, дал ему пирог и вино и сказал, что теперь он лорд. Позже Байрон рассказывал своему другу Хобхаусу, что «угощение и почтительное обращение к нему директора дали ему почувствовать всю высоту его теперешнего положения». Когда в классе без предупреждения произносили его новый титул «Dominus de Вуron» и все в молчании глядели на него, мальчик разражался слезами.

Лондонский агент миссис Байрон, мистер Фаркухар, попросил своего друга Джона Хэнсона с Чэнсери-Лейн заняться ее делами. После переговоров с душеприказчиком старого лорда Хэнсон понял, что миссис Байрон напрасно надеется получать от поместья ежегодный доход в 2000 фунтов: после уплаты всех долгов не на что будет даже похоронить старого лорда. Он умер 21 мая, но только в августе Байроны смогли закончить все дела в Шотландии и начать новую жизнь в Англии. Они смогли переехать туда только благодаря тому, что миссис Байрон продала свою мебель, выручив 74 фунта 17 шиллингов.

Несмотря на романтические воспоминания Байрона о Шотландии, невозможно узнать, какие чувства испытывал юный лорд, покидая родину. В 1813 году он записал в дневнике: «Я совсем не отличался от других детей: был не высок и не мал ростом, не скучен и не остроумен, был даже довольно жизнерадостным, и, только когда накатывала тоска, я становился сущим дьяволом». И все же в нем были и мягкость, и застенчивость, и искреннее желание приносить радость другим и быть любимым. Он мог быть прекрасным спутником, несмотря на то что был испорченным ребенком. Позднее он с ностальгическим чувством вспоминал счастливые годы детства в Шотландии. Он писал, что при звуке слов из песни «Auld Lang Syne»:

- В Шотландии родился я и рос,

- И потому растроган я до слез… —

вся Шотландия вставала перед его глазами.

В четырех милях к югу от Мэнсфилда, на опушке Шервудского леса, в 130 милях от Лондона, на Большой северной дороге однажды произошло следующее: дилижанс из Абердина с тремя пассажирами остановился у Ньюстедской заставы. Миссис Байрон, испытывая удовольствие от наблюдаемого, спросила, что за знатный господин жил в этом поместье. «Покойный лорд Байрон», – ответила женщина у ворот. «А кто наследник?» – гордо спросила мать. «Говорят, маленький мальчик, который живет в Абердине». Мэй Грей, служанка миссис Байрон, воскликнула: «Это он, да благословит его Господь!» – и поцеловала смущенного маленького лорда. Они проехали две мили по дороге, окаймленной унылыми пнями когда-то величественных дубов, рядами пустых ферм, пока перед ними не возникли серые стены старого аббатства на берегу озера. Развалины готической церкви придавали романтический ореол мощной крепости.

Обойдя фонтан, перенесенный родоначальниками Байронов из монастырского двора и помещенный перед входом в замок, молодой лорд и его мать были встречены мистером и миссис Джон Хэнсон, лондонским агентом миссис Байрон и его супругой. Глядя на парк и просторные, но угрюмые залы, они еще больше укрепились в желании поселиться здесь. Но адвокат пытался отговорить их под тем предлогом, что в задней части здания просела крыша, а большая монашеская гостиная и величественная трапезная были набиты сеном для скота, который нашел приют в холле.

Кредиторы старого лорда захватили все имущество, включая почти всю мебель. 3200 акров большого поместья были достаточно плотно заняты, но общий доход от аренды, не превышающий 850 фунтов в год, уходил на оплату долгов. Было ясно: чтобы отремонтировать замок и заброшенные сельскохозяйственные постройки, сделать опись собственности и установить новую арендную плату, развязать юридические путы, затянутые вокруг поместья при жизни пятого барона, потребуются траты, превышающие большую часть всех доходов, по меньшей мере в течение первого года.

Но в конце августа в парке было так красиво… Поверхность обоих озер блистала на солнце, а причудливый замок и крепости являлись неиссякаемым источником очарования для десятилетнего мальчика. После тесной квартиры в Абердине вольно раскинувшиеся монастырские развалины притягивали в равной степени и его мать с ее романтичной натурой. Они без особой охоты переехали в Ноттингем, где их уже ждали родственники.

Однако, несмотря на это, мечты мальчика сбылись. Было решено, что миссис Байрон станет жить в Ньюстеде, по меньшей мере пока не уладятся все дела, сделан ремонт и найден подходящий арендатор для поместья. Хэнсон отдал семье мебель, которую можно было найти в полуразрушенном аббатстве, и в последующие дни часто навещал своих подопечных. Он представил мальчика семейству Кларков, которые жили на Анслейских холмах. У миссис Кларк была маленькая дочка от первого брака с мистером Чавортом, потомком того самого человека, что был убит «Жестоким лордом» Байроном во время нашумевшей дуэли. Мэри Чаворт была на два года старше Байрона, к тому же его сердце по-прежнему оставалось в Шотландии с Мэри Дафф. Хэнсон как-то сказал в шутку: «Вот на этой прелестной юной леди ты можешь жениться». – «Что, мистер Хэнсон? – ответил Байрон. – Как могут жениться Монтекки и Капулетти?»

Вскоре юный лорд обосновался в этом сельском поместье. Он гордился гербом Байронов с русалкой и гнедыми конями, увенчивающими древний девиз: «Верь Байрону». Он щедрой рукой одаривал своих родственников в Ноттингеме. 8 ноября он обратился к своей тетке миссис Паркер, дочери адмирала, с сообщением, что «картофель уже созрел, и вы в любое время можете приехать, чтобы отведать его». А миссис Паркинс, подруге тетки, он отправил в дар кролика.

В следующем году он жил с семьей Паркинс в Ноттингеме, где за его здоровьем наблюдал Лавендер, врач, называвший себя хирургом, который пытался выпрямить изуродованную ногу мальчика, натирая ее маслом и засовывая ее в специальную колодку, причинявшую пациенту страшную боль. Матери Байрона он написал письмо, из которого ясно видно, насколько серьезно относился врач к своим обязанностям по отношению к молодому лорду. Он предложил, чтобы мистер Роджерс, домашний учитель молодых мисс Паркинс, каждый вечер приходил к Байрону. «…Если вы не одобрите мой план, то можете повесить на меня клеймо болвана, чего я не в силах буду вынести». Даммер Роджерс занимался обучением молодого лорда несколько месяцев, познакомив его с трудами Вергилия и Цицерона.

На каникулах и в свободное время Байрон приезжал в Ньюстед, чтобы играть роль важного вельможи. Пистолеты пятого лорда Байрона завораживали его. Мальчик подражал своему предку, обучаясь стрельбе (привычка, которой он не изменял всю жизнь), и постоянно носил в карманах пальто заряженное оружие.

Хэнсон убедил родственника Байрона, графа Карлайла, стать опекуном мальчика. Во время следующего визита в поместье летом 1799 года адвокат понял, что необходимо разлучить избалованного, но многообещающего ребенка с матерью и поместить его в среду, сочетающую доброжелательность с дисциплиной, где он сможет получить более последовательное образование. Было очевидно, что Лавендер просто-напросто мучил ребенка без всякой пользы. Важнее всего было отправить его в Лондон, где его ногу бы осмотрели профессиональные хирурги. Когда адвокат покинул поместье в начале июля, Байрон уехал с ним. В Лондон взяли и Мэй Грей, чтобы она следила за регулярным бинтованием ноги ребенка.

Байрон впервые увидел Лондон, если не считать воспоминаний младенчества, 12 июля, когда экипаж проехал через Старый Бромптон к дому Хэнсонов на Эрл-Корт в Кенсингтоне. На следующий день Хэнсон встретился с лордом Карлайлом и доктором Джеймсом Бэйли по поводу ноги Байрона. Бэйли произвел тщательный осмотр и рекомендовал им мистера Шелдрейка, который занимался изготовлением специальных приспособлений для выправления деформированных конечностей, однако впоследствии они отказались от его услуг, изготовив взамен специальный ботинок.

Хэнсон знал, что миссис Байрон понадобится помощь, чтобы дать сыну подобающее образование, и они совместно составили петицию королю, которую должен был поддержать лорд Карлайл. 24 августа 1799 года герцог Портленд ответил, что мистер Питт получил указание выделить семье Байрон ежегодное содержание в сумме 300 фунтов из цивильного листа. Хэнсон также устроил, чтобы Байрон начал учиться в маленькой школе в Далвике, которой руководил шотландец, доктор Гленни.

Мэй Грей отправили в Ньюстед, и Хэнсон просил миссис Байрон уволить девушку. Он сказал, что в Ноттингеме она «постоянно била его (Байрона), так что у него иногда болело все тело, и приводила в дом различных знакомых самого гнусного происхождения и вида». Однако Хэнсон кое-что утаил. После смерти Байрона он говорил Хобхаусу: «Когда Байрону было девять лет, в доме матери девушка-шотландка приходила к нему в постель и проделывала с ним различные вещи». Сам Байрон, очевидно, вспоминал именно об этом периоде своего детства, когда в 1821 году в «Отдельных воспоминаниях» писал: «Страсти во мне проснулись очень рано, так рано, что мне никто не поверит, если я скажу и опишу все подробности». Если в то время Байрону было девять лет, то, по-видимому, все началось в Шотландии и продолжалось некоторое время, пока он не рассказал Хэнсону. Вероятно, Мэй Грей нанесла ему не физическую, а психологическую травму. Разочарование, постигшее его, когда он увидел, как она раздает свои ласки другим после их близости, могло вызвать приступ ревности, побудивший мальчика все рассказать Хэнсону. Это приключение с якобы набожной девушкой, которая научила его читать Библию, могло стать дополнительной травмой и отчасти вызвать его постоянную ненависть, направленнную против лицемерия и ханжества верующих.

Дисциплина в Далвике была не слишком строгой. Байрон нашел хороших друзей и спал в кабинете самого мистера Гленни, где получил доступ к его библиотеке. Однако он намного отставал от других мальчиков в знании латинской грамматики, без чего невозможно было обучение в английской школе. Все рождественские каникулы он проводил с детьми Хэнсона на Эрл-Корт. Он полюбил этот дом, где его любили и восхищались им и стар и млад. Хэнсон с женой отправились в аббатство, и миссис Байрон приехала с ними в Лондон, где сняла квартиру на Слоун-Террас. Вскоре она стала так докучать лорду Карлайлу, что он отказался иметь с ней дело. Ее неотесанность и буйный нрав привели к тому, что ее нахождение в Лондоне стало настоящим наказанием для сына и обузой для лорда Карлайла, доктора Гленни и Хэнсона.

Возможно, Байрон сопровождал мать в Ноттингем и Ньюстед летом 1800 года, поскольку именно тогда он «впервые погрузился в поэзию» под воздействием «бурной страсти к кузине Маргарет Паркер[1], самому красивому и хрупкому из всех живых существ. Эта любовь имела обычные последствия: я не мог спать, не мог есть, не мог спокойно отдыхать, и, хотя я знал, что она тоже любит меня, мне было мучительно думать о нашей разлуке…».

Странно, как мало значения придавалось признанию Байрона о том, что он начал испытывать страсти очень рано и что это «привело к постоянным грустным мыслям и в какой-то степени предопределило мою жизнь». Его отношения с женщинами, которых в то время олицетворяли для него Мэри Дафф и Маргарет Паркер, натолкнули его на «погружение в поэзию» и превратились в символ идеальной прекрасной и неразделенной любви, той, что обычно возникает в юности, но в случае с Байроном возникла в возрасте восьми – двенадцати лет. У этой любви в течение всей жизни было множество воплощений в лице как женщин, так и мужчин. Слишком ранний сексуальный опыт вызвал разочарование, меланхолию, появившуюся из-за физического отвращения и неудачных попыток совместить идеал и действительность. Разочарование поощряло постоянную влюбленность в разных мальчиков и девочек, отвращение подтолкнуло к циничному поиску «красивых животных», например жены булочника в Венеции.

В Далвике Байрон не мог сосредоточиться на учебе, и, несмотря на это, его мать, очевидно потакая его капризам, на длительное время оставляла его дома. Когда она разошлась во взглядах по этому поводу с доктором Гленни, с ней случился такой приступ бешенства, что его услышали все ученики и слуги. Один из одноклассников сказал: «Байрон, твоя мать сумасшедшая», на что мальчик смущенно ответил: «Знаю».

Хэнсон понял, что остается единственный выход – попытаться пристроить мальчика в частную школу, и с лордом Карлайлом побеседовал с доктором Джозефом Друри, директором Хэрроу. Хэнсон признал, что мальчик не готов к частной школе, но что «у него есть все задатки хорошего ученика». В конце апреля 1801 года Хэнсон отвез своего протеже в Хэрроу и представил его доктору Друри. Он произвел неожиданное впечатление. Красивый, с тонкими чертами лица и нежными серо-голубыми глазами, вьющимися золотисто-каштановыми волосами и маленькими ушами, он показался доктору надменным и сдержанным, к тому же трогательно стремящимся к независимости суждений. Однако доктор Друри, который хорошо знал детей, распознал под маской застенчивости отзывчивость на доброту при условии надлежащего воспитания. Позже он сказал: «Вскоре я понял, что дикий горный жеребенок восприимчив к моему руководству. В глазах у него была мысль… Однако лучше будет вести его к намеченной цели шелковым поводом, а не кнутом».

Так несколько месяцев спустя после своего тринадцатилетия Байрон погрузился в беспокойную жизнь частной школы. Вскоре он обнаружил, что только физическая сила сможет защитить его от звериной жестокости, с которой относятся к любому уродству в этой среде. К тому же он находился в переходном подростковом возрасте, чреватом физическими и эмоциональными изменениями. Своевольный и способный приходить в ярость, в глубине души он был мягким, почти женственным, особенно с теми, к кому привязывался, без сомнения щедрым и полным юношеских мечтаний и идеалов. Последующие четыре года суровых испытаний в Хэрроу только усилили эти черты.

В начале XIX века Хэрроу-он-де-Хилл была милой деревушкой в одиннадцати милях к северо-западу от Лондона. На вершине холма стояла известная школа, основанная в 1571 году Джоном Лайоном. Подобно Итону, она славилась богатой историей и соперничала со знаменитым учебным заведением для аристократов. На удивление много молодых лордов и отпрысков графов и герцогов обучались в Хэрроу в одно время с Байроном. Доктор Друри, которому в 1801 году было пятьдесят два года, проработал в школе больше тридцати лет и являлся директором с 1785 года. Он и другие наставники бесстрастно вдалбливали в головы лордов и простолюдинов, которые тоже обучались в школе, азы латыни и греческого.

Когда апрельским днем 1801 года Байрон вместе с Джоном Хэнсоном поднялся на холм, то увидел высокое, довольно неуклюжее строение с маленькими окнами и заостренными фронтонами. От церковного двора и храма Святой Марии XIV века с высоким шпилем школу отделяла стена. Застенчивый ребенок в специальном ботинке не почувствовал себя здесь лучше, увидев во дворе странных мальчиков в высоких широкополых черных шляпах, рубашках с отложным воротником, длинных плащах с фалдами и узких брюках.

Но Друри, предвидя смущение Байрона, если его поместить с младшими учениками, прикрепил к нему в качестве наставника своего сына Генри, чтобы подтянуть мальчика и впоследствии ввести его в класс с ребятами его возраста. Байрон жил в доме своего молодого наставника и не общался с другими учениками, поскольку «какое-то время застенчивость мешала ему сделать это».

Его первыми друзьями стали младшие мальчики и те, кто был слабее его. Эдвард Ноэль Лонг, который был самым близким другом Байрона в Хэрроу и Кембридже, прибыл в школу примерно в одно с ним время. 1 мая Лонг писал своему отцу: «Здесь есть лорд Байрам, хромой мальчик, который только что прибыл. Он кажется хорошим». Байрон также сошелся с Робертом Пилем, будущим государственным деятелем. «Пиль как ученик намного превосходил меня в знаниях, – вспоминал Байрон, – а как оратор и актер я был ему равен. Будучи отпущен из школы, я всегда попадал в неприятные ситуации, а он никогда; в школе он всегда знал урок, чего нельзя сказать обо мне, но если я знал его, то мог ответить почти так же хорошо».

У хромого и гордого мальчика неизбежно должны были начаться стычки со сверстниками. Насмешки над его уродством заставляли его бросаться в драку, хотя он об этом никогда не упоминал. Однако Ли Хант, очевидно опираясь на слова будущего поэта, говорил о хромоте Байрона, что «в Хэрроу он особенно остро ее ощущал из-за обычной бестактности учеников. Он мог проснуться и обнаружить, что его нога находится в тазу с водой». И все-таки в основном дрался он, чтобы защитить младших – Джорджа Синклера, Пиля, лорда Делавара и Уильяма Харнесса, который начал хромать в результате несчастного случая.

Первые месяцы в школе, когда приходилось защищать себя от нападок, были тяжелы для Байрона, и он возненавидел школу. Он называл себя ленивым, но «способным на внезапное усердие, которое, однако, длилось недолго». В конце июня доктор Друри перевел его в четвертый класс вместе с Пилем и Лонгом.

Летние каникулы принесли долгожданное облегчение. Миссис Байрон оставила квартиру на Слоун-Террас и сняла вместе с миссис Массингберд комнаты на улице Пикадилли, 16. Сын время от времени навещал ее, но большую часть времени проводил с Хэнсонами. Врачи Бэйли и Лори изготовили для него специальный ботинок с креплением вокруг лодыжки и продолжали бинтовать мальчику ногу. Хэнсон убедил суд лорда-канцлера выделить 500 фунтов в год на образование Байрона, которые будут ежеквартально выплачиваться его матери, чье содержание уменьшилось с 300 до 200 фунтов. С увеличением расходов на образование сына и удовлетворение его потребностей финансовое положение его матери стало более затруднительным.

В Хэрроу Байрон не заботился о том, чтобы надевать специальный ботинок, и часто забывал сделать это. Он ни в чем не хотел отставать от других учеников. Он занимался всеми видами спорта и стал хорошим игроком в крикет. У него появилось много друзей. Он был обаятельным, щедрым с теми, кто ему нравился, и стремился понравиться всем. Все его прежние друзья были из простых семей. Однако среди его протеже и новых друзей встречались графы и герцоги. Позже он называл графа Клэра и герцога Дорсета «моими любимцами, которых я испортил излишней снисходительностью».

Рождественские каникулы Байрон провел с матерью, но часто появлялся у Хэнсонов. Возможно, в это время он встречался с единокровной сестрой Августой. Она была старше его на пять лет, и он прежде никогда ее не видел. Миссис Байрон написала ей, что «Байрон часто говорит про тебя самым лучшим образом».

После каникул Хэрроу уже не казался Байрону таким чужим. Юношеское стремление к стихотворчеству охватило молодого Байрона. Нежные чувства и грустные мысли, испытываемые им, нашли обильную пищу в церковном дворе Хэрроу, где он часами сидел под вязом на плоской могильной плите из синего известняка, под которой покоился прах Джона Пичи, эсквайра с острова Святого Кристофера. Именно там, на вершине холма, с которого открывался вид на долины и миддлсекские холмы, он предавался мечтаниям или думал о быстротечности человеческой жизни, имея в виду смерть своей прекрасной кузины Маргарет Паркер. Почему «смерть избрала ее своей жертвой»?

Каждодневные переводы с древних языков становились все более утомительными, «я ненавидел этот школьный ад, где мы латынь зубрили слово в слово. И то, что слушал столько лет назад, я не хочу теперь услышать снова, чтоб восхищаться тем, что в детстве так сурово». Байрон искал отдушину в шалостях, чем вызвал нарекания у Генри Друри. И наставник и ученик были рады каникулам. Байрон навестил мать, вернувшуюся в родной Бат. Надеясь вновь пережить радостное время своей юности, она взяла его на маскарад. Вероятно, под впечатлением книг о путешествиях, прочитанных им в Абердине, он нарядился в турецкий костюм. 19 января миссис Байрон была вынуждена написать Хэнсону: «Байрон решительно отказывается возвращаться в Хэрроу и опять становится учеником Генри Друри». Но в конце концов в феврале он согласился вернуться при условии, что его наставником будет мистер Эванс.

Дружба Байрона с графом Клэром, которому было тогда всего лишь одиннадцать лет, началась именно в тот год и длилась всю жизнь в ореоле романтического идеала. Байрон писал: «Моя дружба была очень страстной, но вряд ли я вспоминаю сейчас о ком-нибудь из друзей. Однако знакомство с лордом Клэром началось раньше и длилось дольше всего…»

23 июня 1803 года Байрон написал матери: «Сегодня меня перевели в старший класс, и мои отношения с доктором Друри наладились». Директор начал ценить характер Байрона. Он говорил лорду Карлайлу: «Он талантлив, ваше сиятельство, что прибавляет еще больше блеска его титулу». Ответ опекуна был краток: «Вы правы!»

Адвокату Хэнсону наконец удалось сдать Ньюстед в аренду на пять лет лорду Грею де Рютину, молодому двадцатитрехлетнему человеку, за 50 фунтов в год. Миссис Байрон переехала в дом под названием «Бергидж Мэнор» в Саутвелле недалеко от Ноттингема. Когда Байрон вернулся на летние каникулы, то увидел красивый трехэтажный деревянный дом с небольшим садом. Он располагался в сонном маленьком городке, где жило не больше трех тысяч человек, в конце главной улицы перед зеленой лужайкой. Здесь Байрону показалось скучно по сравнению с Лондоном и Хэрроу. Через несколько дней он отправился в Ньюстед, где поселился вместе со смотрителем Оуэном Мили.

Молодому лорду пришелся по душе Ансли-Холл, где жила его кузина Мэри Чаворт, ставшая к тому времени прелестной девушкой во всем обаянии юности. Иронический ум Байрона забавлял ее, а его явственное восхищение льстило девушке, которая, впрочем, была равнодушна к нему, поскольку была уже помолвлена с Джоном Мастерсом, молодым сквайром с элегантными манерами, увлекающимся охотой на лисиц.

Байрон каждый день приезжал к Мэри из Ньюстеда и вскоре безумно влюбился в нее. Ничем не компрометируя себя, Мэри вела себя дружелюбно и даже кокетливо. «Случайные» поцелуи и прикосновения идеализировались в мыслях влюбленного юноши, на чувственность которого уже оказывали влияние нежные и сентиментальные стихи Томаса Мура. «Когда мне было пятнадцать лет, – вспоминал Байрон, – я переплывал реку в лодке в скалистом месте под Дербиширом. В этой лодке могли уместиться только два человека. Течение несло лодку под скалы. В лодке со мной была М. Ч., в которую я был давно влюблен, но не говорил об этом, и все же она узнала сама».

В середине сентября он был настолько влюблен, что и слышать не хотел о возвращении в Хэрроу, несмотря на просьбы матери. Когда Хэнсон по просьбе Друри спросил о причине, то получил ответ от отчаявшейся миссис Байрон: «Я не могу заставить его вернуться в школу, хотя последние шесть недель сделала все, что в моих силах. У него нет других известных мне причин, только любовь, безумная любовь, худшая из всех болезней. Короче говоря, мальчик влюблен в мисс Чаворт, и со дня приезда в графство он не был со мной и трех недель, все время проводя в Ансли». Но терпеливая мать, памятуя о своем увлечении отцом Байрона, сдалась и позволила сыну остаться до следующих каникул.

Однако в скором времени юный влюбленный стал беспокойным и угрюмым, поняв, что «она вздыхает не о нем». Хмурый мальчик наскучил Мэри, и она не принимала его всерьез. Он часто сидел, задумавшись, лениво играя со своим носовым платком, часами стрелял в деревянную дверь террасы. Несмотря на красивое лицо, склонность к полноте делала его просто неуклюжим школьником. Разрядка наступила однажды вечером, когда он услышал или кто-то сказал ему, что Мэри говорила служанке: «Что! Неужели я стану обращать внимание на хромого мальчишку!» В гневе он выбежал из дому и вскоре вернулся в Ньюстед. Однако мысли о Мэри Чаворт не оставляли его. Позднее он говорил Томасу Медвину: «Она была идеалом красоты моей юности; и все мечты о небесной натуре женщин я почерпнул из того обожания, которым мое воображение окружило Мэри. Я говорю «воображение», потому что в действительности я отнюдь не считал ее, да и всех других представительниц женского пола, ангелами».

Байрон был готов покинуть дом своих предков, где его постигло горькое разочарование, но в ноябре приехал лорд Грей, снова вернув аббатству былое притяжение. Грей был испорченным юношей на восемь лет старше Байрона. Больше всего его интересовало оружие, и в лунные ночи они с Байроном ходили стрелять фазанов. Байрон провел в аббатстве все каникулы, но еще до того, как ему исполнилось шестнадцать, случилось нечто непредвиденное, и он уехал из Ньюстеда с твердым намерением больше никогда не видеться с лордом Греем. Хотя он никогда подробно не рассказывал об этом случае, однако намеков было достаточно, чтобы понять, что пресыщенный лорд Грей попытался перейти грань обычной дружбы, что отвратило его молодого спутника. На полях экземпляра «Жизни» Мура Хобхаус сделал пометку: «…в их отношениях произошло нечто, что впоследствии наложило отпечаток на моральные воззрения Байрона».

В конце января Байрон вернулся в Хэрроу. К школе его привязывали лишь старые и новые друзья. Он даже отказался вернуться в Саутвелл на пасхальные каникулы. В единокровной сестре Августе он нашел верного друга. «Надеюсь, ты не припишешь мое пренебрежение стремлению к обожанию, – писал он, – это скорее застенчивость – неотъемлемое свойство моего характера. Ты самое близкое мне в мире существо, с которым меня связывают родство и искренняя привязанность». Чем шире становилась пропасть между ним и матерью, тем сильнее он привязывался к Августе. В следующем году его чувства к ней отразились в письмах. «Я не примирился с лордом Греем и никогда этого не сделаю, – признавался он, – причины прекращения нашей дружбы я не могу назвать даже тебе, моя дорогая сестра… Однако они достаточно веские, потому что хотя я и страстен по натуре, но не прерываю связи по глупой прихоти».

От скуки Саутвелла Байрона спасла встреча с семьей Пигот, жившей по соседству. Элизабет Пигот, девушка старше его на несколько лет, впервые увидела его на празднике, устроенном ее матерью, где его приходилось упрашивать принять участие в играх, потому что сам он был слишком застенчив. Элизабет он запомнился «толстым застенчивым мальчиком с гладко зачесанными волосами». Но когда он пришел к ним на следующий день, Элизабет удалось растормошить его и заставить чувствовать себя как дома.

Однако на следующий день он уехал в Хэрроу. В письме к матери звучит небывалое для него честолюбие: «…передо мной лежит путь к богатству и славе. Я поднимусь на вершины успеха или погибну в этой борьбе». Всем было ясно, на каком поприще он хочет удовлетворить свои честолюбивые стремления. Он мечтал стать оратором в парламенте. Во время лондонских каникул он влюбился в театр, особенно в монологи знаменитых актеров, и даже ходил в палату общин, чтобы послушать выступления политических деятелей. В своих самых смелых мечтах он видел себя последователем Берка и Шеридана. В Хэрроу его теперь интересовали только публичные выступления. Он так упорно готовился к ним, что заслужил похвалу доктора Друри, который, как Байрон вспоминал потом, «свято верил, что я стану прославленным оратором, если судить по моему голосу, жестам, яркой декламации, страстности и плавности речи».

«До последнего года я ненавидел Хэрроу, но потом мне тут стало даже нравиться», – писал Байрон в 1821 году. Он жадно читал и был полон самых разных мечтаний. Его знания «были так широки и многообразны, что возбуждали подозрение, будто я собирал информацию только из рецензий, потому что за книгой меня никто не видел, ведь я всегда был беззаботным и проказливым. Правда состоит в том, что я читал за едой, читал в постели, читал тогда, когда никто больше не читает; с пяти лет я прочитал множество самых разных книг».

Вероятно, Байрон, как доктор Джонсон, «выхватывал из книг самую суть». В кембриджском дневнике он набросал список книг, прочитанных им до пятнадцати лет. Он упоминает «Исповедь» Руссо, жизнеописания Кромвеля, Карла XII, Екатерины II, Ньютона и дюжины других; книги по юриспруденции Блэкстона и Монтескье; книги по философии Пэйли, Локка, Бэкона, Хьюма, Беркли, Драммонда, Битти и Болинброка («Гоббса я терпеть не могу»); поэзию – упоминает «всех британских классиках и большинство современных поэтов, Скотта, Саути и других, некоторых французских поэтов в оригинале, из которых Сид мой самый любимый; немного из итальянской поэзии, бесчисленное количество стихов греческих и римских поэтов; по богословию – Блэра, Портея, Тиллотсона, Хукера – очень утомительно». В 1803 году он открыл для себя поэзию Александра Поупа, которая оказала большое влияние на его литературные вкусы. Байрон пишет, что прочитал около четырех тысяч романов, включая произведения Сервантеса, Филдинга, Смоллетта, Ричардсона, Генри Макензи, Стерна, Рабле и Руссо. Прочитав после смерти Байрона этот внушительный список, его друг Хобхаус написал: «Я склонен верить словам лорда Байрона о том, что он прочитал все эти книги, но точно могу сказать, что он никогда впоследствии не давал понять, какими знаниями владеет».

Летом Саутвелл показался Байрону более приятным. С помощью семьи Пигот он сошелся с другими жителями города, включая молодых леди, которые жаждали познакомиться с ним. Несмотря на все попытки быть терпимым, Байрону не удавалось справиться с приступами бешенства своей матери. «В детстве она испортила меня, – писал Байрон Августе, – а теперь переменилась: по любому пустяку она устраивает страшный скандал, и все разговоры с ней кончаются ссорой, когда речь заходит о предмете моего искреннего и постоянного презрения, лорде Грее де Рютине. Как-то она обронила такую странную фразу, что я подумал, уж не влюбилась ли вдова в лорда».

В любую свободную минуту Байрон приходил к семье Пигот. Элизабет участливо относилась к мальчику, хотя и без особого интереса. С ней не приходилось изображать пылкого поклонника и можно было быть искренним и откровенным. Они обменивались книгами и писали другу чуть хвалебные и чуть романтические стихи. В их отношениях преобладала нежность, смешанная с кокетством. И все же Байрона не оставляли мучительные мысли о Мэри Чаворт. По всей видимости, он опять возвращался в Ансли и тайно встречался с ней. Позже он говорил Медвину: «Я был серьезен, а она капризна. Она любила меня как младшего брата, смеялась надо мной и обращалась со мной как с мальчишкой». Они расстались на холме неподалеку от Ансли, который он так поэтично описал в стихотворении «Сон» («…увенчан диадемой деревьев»). Мэри собиралась замуж, и ее мысли были далеко. Отчаяние и душевная боль чуть не свели Байрона с ума. Когда мать, уязвленная колкими замечаниями насчет лорда Грея, сказала, что его детская любовь Мэри Дафф вышла замуж, у него начался припадок.

Разочарования юности привели к зарождению цинизма, которым прекрывалось уязвленное самолюбие. Выразив сочувствие Августе по поводу ее горя (ее дядя генерал Ли возражал против ее брака с его сыном), Байрон добавил: «И все-таки прости меня, дорогая сестра, мне немного смешно, потому что любовь, по моему скромному мнению, полная чушь, смесь романтики, обмена любезностями и обмана…»

Байрон был рад осенью опять вернуться в Хэрроу. Получив отказ от девушки, столь безумно любимой им, он стал искать любви и признания у своих школьных друзей. Им он не казался неловким и неизящным, неспособным польстить сердцу молодой капризной дамы. Его отношения с друзьями не омрачались женским тщеславием и ужимками. Итак, Байрон привык к обществу мальчиков, моложе его, особенно подобных лорду Клэру и лорду Делавару, чья красивая внешность удовлетворяла его тягу к прекрасному, которая подогревалась в нем в женском обществе. Если здесь и присутствовал элемент полового влечения, то он сам об этом не подозревал и после случая с лордом Греем считал это отвратительным и вполне довольствовался нежной дружбой.

Если в Хэрроу Байрон не отдавал себе отчета в подоплеке близких отношений с друзьями, то, возможно, понял это в Кембридже и позже – во время первого путешествия в Грецию. Несомненно одно: если проследить весь жизненный путь Байрона, то можно увидеть, что влечение к юношам сохранилось в нем на всю жизнь. Однако, по-видимому, он не ощущал стыда и вины за слишком близкие отношения с друзьями в Хэрроу. Хобхаус, который знал эту склонность Байрона, написал на полях страницы, где Мур превратно истолковывал отношения поэта с друзьями: «Мур ничего не знает или не говорит о главной причине такого поведения Байрона». Любовь Байрона к женщинам полностью удовлетворяла его духовные потребности на всем протяжении его жизни. Об этом было давно известно. И эти факты многое могут объяснить в характере Байрона и пролить свет на его взаимоотношения с мужчинами и женщинами. Многие друзья замечали в натуре Байрона женственность. 7 июля 1827 года Мур записал в своем дневнике: «Вечером говорили с Д. Киннэрдом о Байроне. В его характере много женского: нежность, темперамент, капризы, тщеславие. Чантри отмечал нежные, чувственные черты нижней части его лица и твердые, мужественные – верхней».

Байрон был знаком с трудами философов-скептиков и деистов XVIII века и, обладая своевольным и независимым характером, часто выражал неординарные воззрения, которые шокировали его друзей, привыкших мыслить стандартно. В Хэрроу он как-то сказал Медвину: «Я подрался с лордом Калторпом из-за того, что он под моим именем написал: «Проклятый атеист».

В письмах к Августе Байрон постоянно упоминает о пропасти, появившейся между ним и матерью. 2 ноября он писал: «…она так нетерпима, что я с большим ужасом жду приближения каникул, чем другие мальчики их окончания». All ноября он продолжил разговор на эту тему, которая неотрывно преследовала его: «…она легко приходит в бешенство, ругает меня, словно я самое жалкое и низкое создание в мире, ворошит прошлое, вспоминает моего отца недобрым словом, говорит, что я настоящий Байрон – самый худший эпитет в ее устах. И как можно называть эту женщину матерью?»

Августа договорилась с Хэнсоном, что Байрон проведет каникулы в городе, не вызвав подозрений миссис Байрон. Он распрощался со своими друзьями в Хэрроу, потому что его поведение в школе вынудило доктора Друри предложить ему найти частного наставника для подготовки к экзаменам в университет. А пока он наслаждался свободой в Лондоне. Часто Байрон ходил в «Ковент-Гарден» поглядеть на представление «Молодого Росция» и увидеть юношу актера, бывшего звездой сезона. Августа была довольна, когда ей удалось устроить обед для своего брата и лорда Карлайла, который, увидев, что мнение мальчика о миссис Байрон сходится с его мнением, тепло отнесся к нему. Августа с восторгом писала Хэнсону: «Можете поверить, что он (Байрон – Л.М.) – мой большой любимец. Чем больше я узнаю его, тем больше люблю и ценю».

В начале февраля Байрон вернулся в Хэрроу, несмотря на совет доктора Друри, так как опасался, будто друзья подумают, что его отчислили, и мечтая принять участие в публичных выступлениях в конце семестра. Но скоро у него опять начались неприятности с доктором Джорджем Батлером, новым директором, назначенным на место доктора Друри, который собирался отойти от дел. Теперь, когда Байрон стал любимцем школы, мысль о том, что придется оставить ее, опечалила его. Привязанность к Хэрроу и друзьям все крепла по мере того, как узы, связывавшие его с домом, слабели. «Мне было так тяжело оставлять Хэрроу, – писал он, – несмотря на то что пришло время (мне исполнилось семнадцать), что я потерял покой, считая последние дни».

Теперь Байрон проводил меньше времени в размышлениях над могилой Пичи в церковном дворе. Его все чаще можно было встретить на поле для игры в крикет или на постоялом дворе «У матушки Барнард», где он привлекал всеобщее внимание громогласными выкриками: «Эта бутылка словно солнце на нашем столе!» Но все его мысли были заняты приближающимися днями публичных выступлений. Для первого дня он выбрал страстную и взволнованную речь Занги над телом Алонзо из трагедии Юнга «Месть». Вероятно, честолюбие побудило его подражать Кемблу, который был тогда любимцем публики. В последний день, 4 июля, он продекламировал отрывок из «Короля Лира». Байрон так увлекся и говорил с таким жаром, что под конец был вынужден покинуть зал.

Наступил последний день пребывания в школе. Байрон с грустью простился со своими друзьями, оставив им на память подарки. Генри Лонг, младший брат друга Байрона, Эдварда Ноэля Лонга, застал Байрона сходящим по ступеням школы после того, как он вырезал свое имя на стене комнаты, где занимались ученики четвертого класса. Молодой Лонг вспоминал, что «во время дальнейшего разговора Байрон произнес клятву, после чего я улучил момент и спросил у брата, неужели ученики Хэрроу должны это делать. «Иногда, – ответил он, – да ты сам только что видел пример».

Байрон пытался сохранить школьную дружбу как можно дольше. Он гордился тем, что был в команде во время последнего матча по крикету с учениками Итона. Матч состоялся в Лондоне 2 августа 1805 года. Нога почти не доставляла Байрону неприятностей, так что он смог надеть обычный ботинок поверх специального, который носил все время, но бегал все еще с трудом. Команда Хэрроу проиграла, что не мешало Байрону гордиться своей игрой. После матча обе команды обедали вместе, а потом направились в «Хеймаркет-театр», где настолько разошлись, что учинили скандал.

На следующий вечер Байрон выехал в Саутвелл. Школьная пора осталась позади, однако его мысли по-прежнему возвращались к Хэрроу и друзьям. По-прежнему он не мог забыть Мэри Чаворт. Когда миссис Байрон в присутствии Элизабет Пигот колко заметила, что мисс Чаворт вышла замуж, «на его бледном лице появилось странное выражение, которое невозможно описать». Затем «с деланой небрежностью и равнодушием» он спросил: «И это все?» – и переменил тему. Но впоследствии он выразил свои чувства в стихах, которые показал Элизабет Пигот:

- Бесплодные места, где был я сердцем молод,

- Анслейские холмы!

- Бушуя, вас одел косматой тенью холод

- Бунтующей зимы.

- Нет прежних светлых мест, где сердце так любило

- Часами отдыхать,

- Вам небом для меня в улыбке Мэри милой

- Уже не заблистать!

23 сентября Байрон покинул Саутвелл и провел месяц в Лондоне, прежде чем начать новую жизнь в Кембридже, где его уже приняли в Тринити-колледж.

«Когда я появился в Тринити в 1805 году в возрасте семнадцати с половиной лет, – писал Байрон много лет спустя, – я чувствовал себя несчастным и неготовым к получению ученой степени. Я сожалел о Хэрроу, к которой так привык за последние два года; жалел, что поступил в Кембридж вместо Оксфорда (в Крайстчерче не было свободных комнат); скучал по знакомой домашней обстановке и вообще чувствовал себя как волк, оторванный от стаи». Чувство ранней изоляции от окружающих постоянно владело им. «…Ощущать себя взрослым – самое тяжелое и горькое чувство, испытанное мною тогда, – писал Байрон в своих воспоминаниях. – С того дня я начал взрослеть в своих собственных глазах, не ощущая подобного отношения со стороны окружающих».

Байрон снял комнаты в юго-восточной части Большого двора Тринити-колледжа, выходившие на широкую винтовую лестницу башни, на которой вполне могла разместиться карета, запряженная шестеркой лошадей. Байрон всегда любил простор. Именно поэтому ему были так милы огромные залы Ньюстеда. В Тринити-колледже тоже было много простора. Двор здесь был самым большим среди всех колледжей в Англии, потому что Тринити всегда пользовался любовью королей с момента своего основания Генрихом VIII в 1546 году. В такой обстановке Байрон постепенно стал чувствовать себя лучше. «Сейчас я с удобствами расположился в превосходнейших комнатах, – писал он б ноября своей сестре, – соседями моими с одной стороны являются мой наставник, а с другой – старый преподаватель колледжа, которых поместили здесь, вероятно, для того, чтобы сдерживать мои порывы. В год мне положено 500 фунтов, слуга и лошадь, так что чувствую себя независимым, как немецкий принц». Находясь в приподнятом настроении, Байрон 12 ноября писал сыну Хэнсона, Харгривсу: «В колледже все прекрасно, кроме образования. Никто не пытается изучать произведения, будь они современные или классические».

В то время как усердие преподобного Томаса Джонса, наставника Байрона, и некоторых других усиливало моральные устои и качество образования в Тринити, в колледже по-прежнему царила атмосфера презрения к учению, обычная для XVIII века, которую Байрон тут же ощутил, как и его сверстники-аристократы и студенты более скромного происхождения. Традиция и нежесткие правила легко позволяли отпрыскам благородных родов избегать посещения лекций и экзаменов. Большую часть времени они являлись зачинщиками скандалов и вели разнузданный образ жизни, обычный для молодых аристократов. Однако в этой среде не было и признака снобизма и классовых различий. В 1787–1791 годах Вордсворт считал Кембридж самым демократичным из всех английских университетов. «Богатство и титулы ценились меньше таланта и усердия».

Байрон гордился дружбой с аристократами в Хэрроу, однако ни один из его близких друзей в Кембридже не обладал титулом. Хотя вначале он вращался среди пресыщенных молодых бездельников, представленных в основном порочными сыновьями знатных людей, с ними он не чувствовал себя уютно. В письме к Хэнсону он ясно дает понять это: «…учеба стоит у них на последнем месте: глава братства Уильям Лорт Мансел ест, пьет и спит, остальные пьют, спорят и каламбурят. Чем занимаются старшие студенты, вы можете представить и сами. Я пишу это письмо, а из головы еще не выветрился хмель; хотя я ненавижу разгульный образ жизни этой компании, но не могу его избежать. И все-таки я самый разумный человек во всем колледже, не часто попадаю в истории и выпутываюсь из них без особых последствий».

Привязанность Байрона к Эдварду Ноэлю Лонгу, который в то же самое время поступил в Тринити, зиждилась на более широких интересах, чем те, что связывали его беспутных сокурсников. Они оба любили плавать, ездить верхом и читать. Часто они ныряли за брошенными друг для друга шиллингами в глубокую реку Кем. Вечера они проводили слушая музыку, так как Лонг играл на флейте и виолончели. Отправляясь с Лонгом к плотине у Гранчестера, которую и по сей день называют плотиной Байрона, будущий поэт мог развеяться после ночных гулянок со своими жизнерадостными товарищами. Однако даже с ними он находил время читать. Именно в комнате Уильяма Бэнкса, «короля шуток», он впервые прочел Вальтера Скотта.

«Я с неимоверной быстротой приобщался к различным порокам, – позже писал Байрон, – но они не доставляли мне радости, поскольку мои страсти, хотя и очень бурные, были направлены в одно русло и не растрачивались попусту. Я мог бы пойти на все ради того, что люблю, но, хотя я вспыльчив от природы, все равно не мог без отвращения принимать участие в распутствах».

Не растрачивая душевный жар на случайные связи, Байрон полностью отдался другим страстям, поэтому испытывал нужду в деньгах, когда на рождественских каникулах появился в Лондоне. 27 декабря он обратился к Августе с просьбой совместного владения несколькими сотнями фунтов, «так как один из ростовщиков предложил ссудить…». Это первое упоминание о ростовщиках, у которых последующие три или четыре года Байрон ссужал деньги, пока его долги не возросли до нескольких тысяч фунтов. Августа испугалась и предложила одолжить ему денег для выплаты долгов, но он отказался. 7 января он намекнул на некую болезненную причину грусти, которой, однако, не раскрыл. «Ты слишком хорошо меня знаешь, чтобы подумать, что это любовь; я не поссорился ни с другом, ни с врагом, так что на этот счет можешь быть спокойна, потому что мое теперешнее мрачное состояние духа не приведет к неприятным последствиям».

Причина такого настроения окутана тайной. Возможно, разгадка кроется в дальнейших письмах и воспоминаниях. В своих дневниках 1821 года, говоря об отвращении к распущенности сокурсников, которая понуждала его «к бесчинствам, возможно, более роковым, чем те, от которых я уклонялся, предаваясь только одной страсти одновременно. Те страсти, которые испытывали многие, могли нанести вред только мне», Байрон пишет: «Если бы я мог объяснить истинные причины, ставшие причиной моего и так мрачного от природы расположения духа и сделавшие меня притчей во языцех, никто не удивится. Однако эти причины невозможно открыть, не наделав шума».

Обращаясь к Э.Н. Лонгу в дневнике 1821 года, Байрон писал: «Его дружба со мной и бурная, хотя и непорочная, любовь и страсть, которые я испытал в то же время, окрасили самое лучшее время моей жизни в самые романтичные тона». В 1807 году Байрон признался Элизабет Пигот, что в Кембридже он очень привязался к Джону Эдлстону, хористу в церкви Святой Троицы. «Его голос привлек мое внимание, внешность еще больше поразила меня, а манеры расположили меня к нему навеки… Я люблю его больше всех в мире, и ни время, ни расстояние не смогли оказать влияния на мою обычно переменчивую натуру. По-видимому, он даже больше привязан ко мне, чем я к нему. Во время учебы в Кембридже мы встречались каждый день, зимой и летом, нам никогда не было скучно, и каждый раз мы расставались все с большей неохотой».

В октябре 1811 года Байрон написал Хобхаусу: «Событие, о котором я упомянул в последнем письме (смерть Эдлстона), произвела на меня такое глубокое впечатление, о чем я даже не мог помыслить. Однако я ничего не могу поделать. Я мог бы больше ценить это прекрасное существо. Куда я ни пойду (Байрон писал из Кембриджа. – Л.М.), мысль не оставляет меня. Пишу об этом, рискуя вызвать твое презрение, но ты не можешь возненавидеть меня сильнее, чем я себя».

Какими бы ни стали чувства Байрона после путешествия на Восток, принесшего столько новых впечатлений, нет причин сомневаться в правдивости его слов о том, что чувство к Эдлстону «было бурной, но непорочной страстью и любовью», другими словами, романтической привязанностью. Лучшее свидетельство – тот факт, что самые прекрасные и сильные привязанности Байрона были окутаны аурой невинности и чистоты, как его любовь к Мэри Дафф, Маргарет Паркер и Мэри Чаворт.

Новый семестр в Кембридже начался 5 февраля, однако Байрон задержался в Лондоне. Августа отказалась поручиться за Байрона при получении им займа, и, очевидно, уязвленный, он не писал ей несколько месяцев. В конце концов миссис Массингберд, домовладелица на улице Пикадилли, 16, и ее дочь поручились за него. Августа и миссис Байрон были обеспокоены, особенно последняя, так как счета ее сына оказались «вдвое больше, чем я предполагала».

Ища, чем бы заняться, Байрон начал посещать зал Генри Анжело, известного учителя фехтования, и познакомился с «Джентльменом» Джексоном, бывшим боксером-чемпионом, который вместе с Анжело проживал на Бонд-стрит, 13. Вскоре Байрон стал брать у них уроки и вращаться среди представителей полусвета в театральных и спортивных кругах.

Он получил от ростовщиков несколько сотен фунтов под грабительские проценты. Ему удалось оплатить долги в Хэрроу и 231 фунт долгов в Кембридже, однако туда он не собирался возвращаться. «У меня есть несколько сотен фунтов наличными… – с зловещим наслаждением сообщал Байрон матери, – но мне кажется неуместным оставаться в колледже не только из-за расходов. Ты знаешь, что в английском университете невозможно стать настоящим джентльменом, сама мысль об этом смешна». В письме матери Байрон сообщил, что хочет провести пару лет за границей. «Я не могу поехать во Францию, но Германия и дворы Берлина, Вены и Петербурга открыты для меня…»

Бедная миссис Байрон билась в истерике, предчувствуя дурное. Она уже видела, как ее сын идет по стопам отца и во цвете лет губит себя. «Этот мальчик сведет меня в могилу, сведет меня с ума, – в отчаянии писала она Хэнсону, – я никогда не соглашусь, чтобы он поехал за границу. Где он возьмет деньги? Неужели он попал в лапы ростовщиков? У него нет чувств, нет сердца».

Тем временем Байрон весело проводил время в Лондоне благодаря наличию денег в кармане. Он стал заядлым театралом. А позднее остроумно пересказал случай, приключившийся с ним в Лондоне, когда ему было восемнадцать лет: «Там была одна известная француженка, которая помогала молодым джентльменам приятно провести время. Мы были знакомы уже некоторое время, когда внезапно что-то переменилось и она мне отказала, прислав письмо на таком английском, который позволили ей познать каких-то шестнадцать лет, проведенных в Англии. В письме была приписка следующего содержания: «Помните, милорд, с такими прелестями вам обеспечен успех».