Жили-были (воспоминания) Шкловский Виктор

Читать бесплатно другие книги:

В книге впервые публикуется центральное произведение художника и поэта Павла Яковлевича Зальцмана (1...

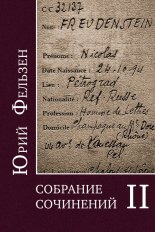

Юрий Фельзен (Николай Бернгардович Фрейденштейн, 1894–1943) вошел в историю литературы русской эмигр...

Юрий Фельзен (Николай Бернгардович Фрейденштейн, 1894–1943) вошел в историю литературы русской эмигр...

В книгу вошли самые известные произведения Юрия Трифонова (1925–1981) – «Дом на набережной», «Обмен»...

Повести Юрия Трифонова (1925–1981) «Обмен», «Предварительные итоги», «Долгое прощание» и «Другая жиз...

Юрий Осипович Домбровский (1909–1978) – коренной москвич, сын адвоката, писатель, сиделец сталинских...