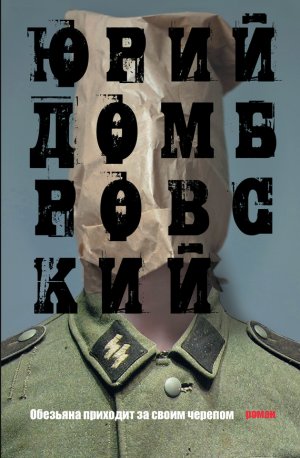

Обезьяна приходит за своим черепом Домбровский Юрий

Он неопределенно хмыкнул.

– Да, по вашему письму я почувствовал, что вы так думаете. Вот даже повстречали Гарднера и не поверили своим глазам. Полисмена позвали, и тогда выяснилось, что перед вами стоит лояльнейший и охраняемый всеми законами гражданин, который каждую минуту может возбудить против вас иск за оскорбление личности. Этого и испугался сержант. А вот когда я приезжаю на съезд ветеранов и борцов Сопротивления, у меня нет даже полной уверенности, что этот самый сержант мне даст дожить до конца съезда. – Он помолчал, подумал. – Вы сейчас свободны?

Я ответил, что у меня сидит гость, да уж и не поздно ли?

– Нет, не поздно, – ответил он. – Приезжайте тогда, когда освободитесь.

Я положил трубку и сказал Ланэ: “Извините, но сегодня у меня была такая невероятная встреча, что…” – и нарочно не окончил. Старик мельком – мой разговор по телефону его очень насторожил и встревожил – покосился на меня, потом взял из сахарницы два куска сахара, положил осторожно в чашку и, помешивая ложечкой, спросил:

– Это какая же? – а пальцы у него уже слегка подрагивали.

– Да вот, понимаете… – и я рассказал все.

На него я не смотрел, но ложечка что ни секунда, то сильнее дребезжала в его руке, а потом он и вообще поставил чашку на стол и спросил, только для того, конечно, чтоб спросить:

– А это был точно он? Вы не могли ошибиться?

Но я даже не ответил на этот жалкий вопрос, только усмехнулся. Тогда он снова так же осторожно поднял ложечку и положил в чашку, но только она звякнула, как он с отвращением отбросил ее на стол.

– Черт знает, что делают эти идиоты! – сказал он искренне и сильно. – И к чему? Кого они, дураки, дразнят? Народ, что ли? Так народ дразнить нельзя! Милость, конечно, милостью, без нее не обойдешься, но… И, говорите, совершенно здоров?

- –Как яблочко румян.

- …И весел бесконечно… —

продекламировал я. – И говорит, что его выпустили для общественного спокойствия. Но вот вам, я вижу, от этого не спокойнее, мне тоже. Так кто ж такие эти судьи милосердные? Вы думали об этом?

– Болваны они, – сердито отрезал старик, – болваны, вот и все, о чем тут еще думать?!

– Ах, шеф, но и болванам так же не хочется умирать, как и нам с вами, – улыбнулся я. – И трусы хотят войны не больше, чем храбрые. Значит, дело не в этом.

– Ну, а в чем же? – безнадежно вздохнул Ланэ и вдруг вскочил с места. – Ганс, вот вы опять вдаетесь в высокие материи. Да ну их ко всем чертям! Поверьте, что появление этого негодяя мне так же неприятно, как вам, но только не ищите, пожалуйста, за ним, как теперь любят выражаться, силы войны и тайных происков.

– Почему же тайных? – спросил я. – Как же тайных, когда…

– Когда мы ежедневно читаем газеты и сами даже издаем одну, самую крикливую, – улыбнулся Ланэ. – Ганс, милый друг, юный сын моего старейшего друга, если взять и выписать на бумажку имена всех тех почтеннейших людей, кого ежедневно то одна, то другая газета называет поджигателями, то не останется ни одного мало-мальски порядочного человека, которого не следовало бы повесить по крайней мере за шпионаж. Наш брат, конечно, свое дело делает – мы не даем людям успокоиться, и это уж само по себе великое дело. Но, дорогой, пророков среди нас нет и не будет: ни один еще святой не работал репортером.

– А вы ведь однажды были самым настоящим пророком, дорогой шеф, – сказал я.

Ланэ махнул рукой.

– Ну да, действительно, нашли пророка! Я старый грешник, дитя мое, – он засмеялся. – Старый грешник, который давно не верит ни во что хорошее, а все-таки стремится к добру, а где оно и что оно, никто на свете толком не знает. Тот подлый змий все-таки не солгал Еве, когда говорил, что только одному Господу Богу известно полностью, что хорошо, а что плохо.

Он совершенно успокоился, взял чашку, стал пить маленькими, аккуратными глотками. Под старость он говорил так же, как и писал, – длинно, многословно и возвышенно. (Впрочем, замечу в скобках: все мы, когда нам нечего сказать, начинаем с Адама и Евы, с бесконечной сказки про добро и зло.)

– И все-таки вы однажды были самым настоящим пророком, – повторил я упорно. – Это было в самом начале оккупации. В столовой тогда сидели вы и Ганка, и речь шла о первых повешенных. И вот когда отец стал долго, красиво и возвышенно – а вы ведь знаете, он умел говорить красиво, – рассуждать о новых антропоидах, дерзнувших – слышите, как пышно: “дерзнувших”! – поднять руку на человека, помните, что вы тогда ему ответили?

Ланэ подумал и сказал:

– Представьте себе – нет, не помню. Но, наверное, что-то такое, что на много лет запало вам в память.

– Даже на всю жизнь. Вы сказали отцу примерно: “Профессор, пора бросить разговаривать и клеймить презрением. Слова словами, все это очень красиво и правильно, но вот если откроется дверь и в столовую войдет самый настоящий питекантроп и потребует у вас свой чере, который хранится у вас в сейфе, что вы тогда будете делать?”

Ланэ молча смотрел на меня, и на лице его я прочел сразу несколько разнородных чувств: тут были и неясный страх перед воспоминанием, и умиление перед временем, когда он был моложе на пятнадцать лет, и озабоченность, и колебания. И вдруг он вскочил с места.

– Да, Ганс, я все вспомнил, но то, что последовало тогда за моими словами, это была чистая случайность! – воскликнул он, очевидно, действительно сразу вспомнив все.

– И дальше вы сказали, – методически продолжал я: – “И вот обезьяна приходит за своим черепом, а три интеллигента сидят и ведут идиотский разговор о Шиллере и Гете – так черт бы подрал, – так сказали вы, – эту дряблую интеллигентскую душонку с ее малокровной кожицей!” Но, к сожалению, ни один из интеллигентов, сидящих в зале, вас тогда не послушал, и вы знаете, чем это кончилось. И вот я весь последний год думаю: да полно, стоит ли тот мир, который мы создаем с вами, хотя бы наших покойников?

Пока я говорил это, Ланэ сидел, качал в такт моей речи головой, и глаза его были тихи и спокойны.

Только при словах “мир, который мы создаем” он чуть поморщился, но возмутиться у него уж не хватило ни сил, ни желания.

– Вы думаете все-таки, что вы говорите, Ганс? – сказал он вяло и ворчливо. – “Мир, который мы создаем”. Но ведь это тот самый мир, в котором живете и вы, судья праведный, не забывайте же об этом, пожалуйста.

– Живу вместе с Гарднером! – напомнил я ему. – С палачом моего отца, ныне чудесно избавленным от темницы. Ныне он продолжает то дело, за которое пятнадцать лет тому назад он убил моего отца! Как же так? Почему? Ведь он не переменился, он сам мне сказал об этом. Значит, не только он стал нам нужен, но и мы стали для него подходящими партнерами. Но тогда чей же мир мы строим? Кому он нужен? Кто в нем будет жить?

Ланэ молчал.

– Нет, шеф, говорю серьезно, или я сошел с ума, сидя на этих невероятных убийствах, или мир взбесился? Третьего не дано.

Он мне вдруг сказал очень просто и искренне:

– “Если это сумасшествие, Ганс, то в нем есть система”. Так, вероятнее всего, словами Шекспира ответил бы вам ваш батюшка, если бы он слышал наш разговор. Вы правы, ваш отец всегда любил выражаться красиво.

– И это его погубило, – грустно улыбнулся я. – Когда я буду писать воспоминания о последнем годе его жизни, я так и начну: “Отец мой любил говорить красиво”. – Я помолчал и посмотрел на моего шефа. – Можно мне будет посвятить их вам?

Он вдруг спросил:

– Ганс, можете вы мне поклясться, что в вашем вопросе сейчас не прозвучала угроза? Считаете ли вы, что вам есть чем мне грозить?

Я ответил ему просто и очень серьезно:

– Откровенно говоря, еще не знаю. Все зависит от того, как толковать некоторые правовые понятия. Вы смалодушничали тогда перед Гарднером, это так. Но, прежде всего, что такое малодушие, какова юридическая природа его? Если оно право необходимой обороны, то скажу под присягой, в те годы вы его не превысили – речь действительно шла о вашей жизни. Но вот второй вопрос, и существеннейший: не превысили ли вы его сейчас, зарезав мою статью про живого Гарднера? Тут вопрос о вашей жизни не стоит, вы – редактор, а он – только преступник.

Он вскочил с места, как заводной.

– Да кто вам сказал, что я отказываюсь ее печатать? Кто вам сказал это? Вот еще маньяк! Честное слово, маньяк! Я взял, чтоб посмотреть, как она уляжется в передовицу, а вы уж невесть что подумали… Посылайте ее завтра в типографию и не треплитесь!

Ровно через три дня Юрий Крыжевич сказал мне:

– Как это вам удалось подбить старика на то, что он согласился пропустить этакую статью? Ведь это же полный скандал!

Мы сидели в кафе на крыше двенадцатиэтажного отеля “Регина” в весенний вечер – светлый, теплый, сладко пропахший душистым горошком и табаком. Возле нашего столика бесшумно, прямо из клумбы, бил невысокий фонтан, попеременно то синий, то красный, и цветы на клумбе все время мелко вздрагивали. Город лежал глубоко внизу, и даже самые большие огненные рекламы – синие, красные, желтые – находились под нами. Было так высоко, что до нас доносился только ровный, однообразный шум ночного города.

Крыжевич усмехнулся и сказал:

– И знаете, после этакой статьи разумнее всего вам было бы не ходить сюда – слишком уж высоко!

Я не мог уловить по его тону, шутит он или нет, и ответил:

– Ну, я еще не страдаю манией преследования.

Он задумчиво перегнулся через балюстраду, посмотрел вниз и, поднимая голову, спокойно сказал:

– А еще одна такая статья, даже четверть такой статьи – и вам придется заболеть ею. Впрочем, вы и сейчас не избавитесь от неприятностей. Шеф вам здесь не защита. – Он говорил совершенно спокойно, серьезно, и я понял, что он имеет в виду что-то совершенно конкретное, но я не спросил, что именно, а он сейчас же заговорил о другом – о шефе.

– Ваш шеф в общем-то благая сила, – сказал он задумчиво, – в этом никаких сомнений нет. Но сейчас рассчитывать на него вам просто глупо. Скорее всего, ваша статья – последняя капля в чаше его многотерпения.

– Очевидно, – сказал я.

– И вы так думаете? Вот тогда и возникает вопрос: до каких же пределов он может пойти в своем желании загладить вину перед хозяевами, ибо они от него за эту статью могут потребовать очень многого? Вполне возможно даже, что они нарочно поджидали какого-нибудь такого демарша и теперь очень рады тому, что могут предъявить старику ультиматум – это на них очень похоже!

Он говорил задумчиво, тихо, смотря не на меня, а на город, блистающий под нами. Это были мысли, высказанные вслух.

– На очень многое он не пойдет, – ответил я ему. – Как хотите, но он честный человек.

Словно не слыша меня, Крыжевич вынул деньги, положил их под тарелку и встал.

– Идемте, – сказал он. – Я остерегаюсь ходить слишком поздно.

Потом мы очень долго шли по маленьким узким кривым переулочкам и говорили о том, о сем, о докторе Ганке, о Марте (“Самая замечательная женщина из всех, которых я только знал!” – воскликнул Крыжевич), потом немного о том, что я буду делать, уйдя из редакции, и опять о моей статье. И только когда мы уже стали прощаться, пожимая мне руку, он вдруг сказал:

– Ганс, помните только одно: подлецы никогда не делают ничего сами, для этого у них есть честные люди, которым стоит только шепнуть словечко – и все будет обделано за два-три часа в лучшем виде.

А статья моя действительно вызвала переполох. Когда я приехал из апелляционного суда, у всех сотрудников на столе лежал сегодняшний номер и они читали именно мою передовую. А когда я вошел в машинописное бюро, то увидел, как по-разному смотрят на меня и мои славные барышни, и мои исполнительные старушки – кто с улыбкой, кто с любопытством, а кто даже с некоторой оторопью. Затем вдруг ко мне влетел редактор соседнего отдела и крикнул:

– Ух, старина, до чего же ты их здорово откатал! Но ты обеспечил себе тыл? Письмо этого редактора у тебя действительно имеется?.. Ну, тогда валяй их на все корки! Тогда все правильнее правильного! Не сдавайся, старик!

Потом были звонки от читателей. Звонили целый день. Кое-кто недоумевал: да неужели же я ничего не приукрасил? Кто-то спрашивал: “И фамилии подлинные?” Кое-кто сообщал, что и он знает такой же случай. Вот, например, в соседнем с ним доме, в квартире 20… И, рассказав все про своего соседа, спрашивал, нельзя ли и про него написать такую же статью, а материал он даст самый достоверный, если нужно, даже двух свидетельниц приведет. Был и такой звонок: кто-то, судя по голосу, очень злой и желчный, попросил позвать к телефону автора статьи, а когда я подошел, спросил:

– Это именно вы, господин Мезонье, а не секретарь отдела?

Я сказал, что нет, это точно я.

– И вы действительно написали эту гадость? – спросил мой собеседник с таким неподдельным возмущением, что я даже улыбнулся.

– А что вас интересует? – спросил я.

– Как вас земля еще носит, вот что меня интересует! – заорал он так, что даже задребезжала мембрана. – Это вы к чему же призываете? К убийству, что ли? “Враг гуляет между нами” – что это за лозунг такой? Гарднера выпустили по болезни. А если человек, кто б он ни был, болен, значит, он мне не враг, а враг мне тот, кто подбивает меня линчевать больного. Вы что же, уважаемый, опять виселиц захотели? Мало вам было их при нацистах?

– Позвольте, позвольте, – спросил я, несколько растерявшись, – а кто вы такой будете?

– А какое тебе дело, кто я такой? – закричал он в телефонную трубку. – Христианин я – вот кто я такой, уважаемый господин Мезонье!

– И, я надеюсь, вы точно так же, – спросил я, – согласно христианскому закону, звонили во время оккупации и нацистам? Ну, хотя бы редактору той газеты, за которого вы так возмущаетесь, вы звонили по поводу его передовых?

– Да, звонил! – заревела телефонная трубка. – А какое тебе дело, мерзавец, звонил ли я или нет? Тебя это совсем не касается. Вот я тебе звоню и говорю, что ты негодяй, поджигатель! – и он со звоном обрушил трубку на рычаг.

Затем позвонил еще кто-то и тихо сказал:

– Извините, господин Мезонье, я часто вижу, как вы гуляете по улицам. Сегодня мне очень хотелось подойти и пожать вам руку – и от себя, и от товарищей, – но у вас всегда такой отсутствующий вид…

Я спросил:

– Речь идет о нынешней статье?

Он ответил:

– Ну конечно.

Я спросил:

– И как, по-вашему, я правильно ставлю вопрос?

– Ну, – ответил он, и я почувствовал, что он улыбается, – это мало сказать, что правильно.

А потом позвонили из экспедиции нашей газеты и сказали, что по распоряжению полиции номер газеты конфискуется по всему городу, но только у газетчиков уже ничего не осталось, номера продаются по двойной цене на улице. Вечером я встретился с Крыжевичем.

А утром следующего дня меня вызвал к себе шеф.

Когда я вошел в кабинет, шеф разговаривал с двумя посетителями. Я могу их хорошо описать, потому что оба они запомнились мне сразу и на всю жизнь. Один из них был высоким, худым человеком с желтым, пыльным лицом, длинными прямыми складками около рта и носа и удивительной смесью совершенно черных и совершенно белых, седых волос. Он сидел около стола боком, и я сразу понял, кто это такой. Другой посетитель, тоже высокий и молодой, с богатырскими круглыми плечами и круглым же затылком, сидел ко мне спиной и даже не повернулся, когда я вошел, зато сразу же вскочил и засиял шеф. По его чрезмерной оживленности, по обворожительной и любящей улыбке, предназначенной только мне, я понял, что речь шла о моей статье. Эти двое затравили его, как зайца, и вот он прячется за улыбку, как за кусты.

– Ну вот, – сказал шеф и потер ручки, как будто бы все это его очень радовало, – вот и сам автор этой столь нашумевшей статьи. А это, – обратился он ко мне, – тот журналист, письмо которого вы цитировали. Он желает с нами объясниться и представляет ряд соображений и новых данных. Надо послушать его, Ганс.

– Как и нам выслушать вас, – сказал молодой и повернул ко мне холеное, широкое, полное, уже чуть обрюзгшее лицо. – Здравствуйте, господин Мезонье. Я адвокат, представляющий интересы господина Гарднера, который, к сожалению, только вчера поручил мне поговорить с вами. Если разрешите, я хотел сейчас бы и приступить.

– Я вас слушаю, господа, – ответил я. – Что вам угодно?

Шеф поднялся из-за стола, собрал какие-то бумаги, засунул их в папку и, держа ее как щит, быстро и суетливо сказал:

– Ну а я пошел, господа. Куча дел! Мы с вами, Ганс, еще потом поговорим. До свидания! – И, очень озабоченный, он выскочил из кабинета.

– Замечательный старик ваш шеф, – мечтательно сказал редактор фашистской газеты, смотря на дверь. – Ясный и острый ум, и это после стольких переживаний…

Я не ответил, и наступила неудобная пауза.

– Так что вам угодно, господа? – повторил я, проходя за стол и садясь на место шефа.

Смотря прямо мне в глаза, адвокат ответил мягко, ласково и нагло:

– Ну, прежде всего дружески предупредить вас, господин Мезонье: вы допустили серьезную ошибку, и ее последствия уже необратимы.

– А именно? – спросил я так же мягко и нагло. – Я что-нибудь наврал, перепутал, например, факты, оклеветал кого-то? Может быть, ваш почтенный доверитель в действительности никогда не работал в гестапо, так же, как и вы, уважаемый коллега, никогда не издавали нацистской газеты и я просто спутал вас с вашим однофамильцем?

– Кстати, – вдруг спохватился редактор фашистского листка, – вот вы цитировали статью, якобы написанную мной. Надеюсь, я могу ознакомиться с ней полностью?

– Вполне, – сказал я радушно. – После конца разговора я вам вручу фотокопию. Это все, что вас интересует?

– О, нет, далеко не все, – улыбнулся редактор. – Насколько я знаю, цитированная вами статья никогда и нигде не публиковалась?

Тут я засмеялся и сказал:

– Совершенно верно, никогда и нигде! Но когда я сегодня же вручу вам фотокопию, вы увидите, что машинописный текст содержит множество мелких помарок, сделанных вашей рукой. Учтите, что этот документ находится в моих руках уже очень давно – лет тринадцать по крайней мере. Он был вручен лично шефом, когда шеф еще работал в институте, моей матери и хранился все время в ее бумагах. Цитированные строчки, как вы, безусловно, вспомните, – несколько строк вашего письма в редакцию, написанного от имени группы сотрудников института, отрекшихся от моего отца и осудивших всю его деятельность.

Наступила пауза. Редактор все еще улыбался, но с каждой секундой улыбка его становилась все задумчивее, тусклее, а потом он и совсем посерьезнел. Я, безусловно, вышиб из его рук очень сильный аргумент.

– Так я вам буду очень благодарен за фотокопию, – сказал он наконец с легким поклоном. – Но, возвращаясь к вашей статье, я должен сказать, что вы совершенно неправомерно представили дело так, как будто вами цитируется текст какого-то опубликованного фельетона.

– А, чепуха! Разрешите-ка лучше мне, – досадливо отмахнулся от редактора адвокат. – Опубликовано, не опубликовано – дело, в конце концов, не в этом! Такая статья есть – это главное, а вам не надо было оставлять компрометирующие документы! Но, господин Мезонье, ваша статья содержала прямой и очень деятельный призыв к убийству моего клиента, и это уже совершенно недопустимо.

Я сидел и молча смотрел на его полное, чуть обрюзгшее лицо, чем-то напоминающее мне лицо Оскара Уайльда, на спокойные глаза, изобличающие пронырливого, но не очень умного человека. А он продолжал:

– Как вот, например, понять такие строчки: “И вот тут возникает вопрос отнюдь не меньшей важности. Государство по каким-то своим, очень особым соображениям отказывается карать убийцу. Но что случится, если меч, выпавший из рук одряхлевшей Фемиды, подхватит брат, отец, сын жертвы или даже сама жертва, если она, по непостижимому счастью, окажется живой? Одним словом, что должна делать юстиция, если жертва казнит своего палача? И не приведет ли это, в конце концов, к возрождению библейского талиона, к тому знаменитому «око за око, зуб за зуб», при котором роль государства доведена до нуля? А что делать с мстителем? Повесить его за убийство? Но это значит только довершить то, что не сумели доделать наши общие враги. Посадить в тюрьму? Но уже сажали! И самое опасное. Если и посадить и судить, то можно ли быть уверенным, что человек, убивший собственного палача, все-таки не будет оправдан присяжными? А когда это произойдет, не будет ли это как раз тем прецедентом, который снова восстановит права ножа, револьвера и убийства из-за угла? Как забыть далее, что государство, осуществляющее великий принцип «Мне отмщение, и аз воздам», так же не вправе оказать произвольную и преступную милость убийце, как и покарать за убийство невинного?”? Достаточно ясно, правда? И вот этих-то строк, – адвокат постучал согнутым пальцем по газете, – одного этого места вполне достаточно, чтоб возбудить против вас судебное преследование за подстрекательство к убийству. Вы юрист и должны знать, что это такое.

Он замолчал, ожидая моего ответа. Но я тоже молчал. Мне было совершенно ясно, что все, что говорит этот сукин сын, очень разумно. Правда, возбудить дело против меня сейчас все-таки довольно трудно. Такие процессы и осуждения по ним возможны только после совершившегося покушения. Но разве не абсолютно ясно, что это же отлично сознают и мои противники? Так, значит, они уже приняли все меры к тому, чтобы угроза по крайней мере хотя бы выглядела реальной. Конечно, покушение будет совершено в надлежащие сроки и с надлежащими результатами. Негодяй получит несколько шишек на лбу или синяк, преступник будет задержан на самом месте преступления, да и всего вероятнее, он даже бежать-то не будет, и при первых же допросах выяснится, что на преступление его подтолкнула статья известного журналиста (называется моя фамилия), и вот уже загудело, завертело меня громоздкое, бестолковое колесо юстиции. Все это было для меня вполне понятно, и я даже знал по опыту, как это делается.

– Итак, господа, – сказал я, – мне все понятно, кроме одного: чего же вы все-таки от меня хотите?

Смотря мне в глаза, адвокат ответил:

– А наши условия будут достаточно жестки, господин Мезонье. Мы будем просить прекратить вашу разрушительную деятельность, то есть, – поправился он, – разрушительную, конечно, только в той части, которая непосредственно направлена на разжигание междоусобной войны. Вы правы, но вы чрезмерно далеко зашли. Перед вами два потерпевших. Один из них пришел со мной и имеет честь с вами разговаривать. Другой, представителем которого являюсь я, мог прийти вчера, но сегодня он уже не придет.

Он говорил благожелательно, тихо, но все время смотря мне в глаза. От его тяжелого взгляда и ласковости мне стало так неприятно, что я грубо спросил:

– Но неужели Гарднер стал за эти дни таким трусом?

– Трусом? – спросил адвокат с хорошо разыгранным удивлением. – Нет конечно. Но он вообще перестал быть человеком. Он убит вчера ночью за городом.

Надо сознаться, удар был подготовлен и нанесен мастерски. Я чуть не вскрикнул от неожиданности. Мне мгновенно представилось все то, что неминуемо должно свалиться на меня, на шефа, на всю газету вообще. Говорить дальше было уже бессмысленно. Я скомкал конец разговора и почти выбежал из кабинета. Через час репортер криминального отдела принес первые подробности. Труп Гарднера был обнаружен в небольшом лесу, вернее – загородном парке, в одной из старых, заброшенных аллей. Он лежал на поляне лицом вниз, а все лицо, от уха до уха, пересекал рубец, очень тонкий, запекшийся по краям черной, как потемневшая смола, кровью. Одежда убитого, особенно пиджак, была смята, разорвана, затоптана, и вообще впечатление было такое, как будто Гарднер попал под машину и его минут пять тащило по дороге. Однако ясными оказались только два обстоятельства. Первое: смерть последовала от массивного размозжения мягкого мозгового вещества каким-то тупым орудием, возможно обухом топора, и наступила около десяти часов тому назад. И второе: труп был перенесен с другого места, тащил его один человек, сначала на руках, а потом волоком по земле. Причин убийства вечерние газеты не приводили, хотя и называли преступление таинственным, знаменательным и даже многозначительным.

Наутро мне позвонил шеф и сердито спросил:

– Ганс, я вас ни о чем не спрашиваю, но надеюсь, вы не такой болван, чтоб сунуться за информацией в полицию самому?

Я сказал, что как раз и собираюсь идти сейчас туда.

– Ну, тогда я вас очень попрошу, – сказал шеф тревожно, – ни в коем случае никуда не соваться. Достаточно и того, что уже есть.

– А что же такое есть? – спросил я.

Он сердито хмыкнул.

– А это как раз то, что нам еще придется сегодня уяснить полностью на собственной шкуре. Во всяком случае развернутых объяснений теперь не избежать. Подстрекательство к убийству через печать – знаете, что это такое по нынешним временам?

– Да, но кто же подстрекал-то? – спросил я.

– Да мы же, мы же с вами! – заорал он в трубку. – Вы да я, старый дуралей. И отвечать нам придется обоим, и, к сожалению, кажется, даже поровну.

И он бросил трубку.

А вот что я узнал в полицей-президиуме.

Убийство, несомненно, носило явно выраженный политический характер. Все деньги и ценности – часы и браслет – оказались целыми. В день убийства, еще до обнаружения трупа, президенту полицей-президиума прислали вырезку из газеты с моей статьей. На полях ее крупными красными буквами было выведено: “Преступление и наказание”. Как обнаружил осмотр штемпелей, опущено это письмо было в районе нахождения комитета коммунистической партии. Далее шла (я цитирую полицейское коммюнике для печати), так сказать, принципиальная часть. Учитывая все это, само собой напрашивался вопрос: как же расценивать действия автора статьи? Ясно: даже не поднимая вопрос о достоверности фактов, изложенных в статье, то есть о клевете, приходится прийти к выводу, что весь ход рассуждений господина Мезонье носит нетерпимый характер и она вполне способна вызвать эксцессы вроде происшедшего. Ясно и то, что автор если и не прямо подстрекал, то обязан был предвидеть реальные последствия своей статьи, тем более что он и сам является достаточно опытным юристом. Таким образом, публикация статьи может быть квалифицирована как вполне обдуманное преступное действие, направленное против жизни и здоровья лиц, неугодных автору, а это полностью соответствует такой-то и такой-то статьям кодекса.

Это заявление было сделано сначала устно в кабинете президента нескольким журналистам, а потом распространено в виде официального документа, который кончался так: “Таким образом, налицо преступление, начатое три дня тому назад в редакции газеты и затем полностью законченное в окрестностях города. Разумеется, предполагать согласованные действия двух лиц – журналиста и физического убийцы – невозможно. Не равна и доля их ответственности. Однако основание для привлечения господина Мезонье к уголовной ответственности, безусловно, имеется. Тем не менее ничего более ясного сказать пока нельзя, так как этот вопрос касается компетенции прокуратуры, а не полиции. Дело изучается органами государственного обвинения, и соображения тут могут быть самые различные”.

Что это значило, я узнал полностью через два дня, когда мне позвонил по телефону Юрий Крыжевич.

Он сказал, что зайдет ко мне сейчас же, пусть только у меня никого не будет, и по его тону я понял, что истории с убийством он придает чрезвычайное значение. Так оно и было на самом деле.

– Ну, – сказал он, проходя в комнату и на ходу расстегивая пуговицы на плаще, – на этот раз, кажется, вы дописались уж по-настоящему. Что говорит ваш шеф?

Я усмехнулся. Шеф мой мне ровно ничего не говорил, только вздыхал да качал головой, даже звонить и то перестал.

– Наверное, все звонит и справляется о здоровье? – спросил Крыжевич. – Как, и не звонит даже? Ну а вы-то ему пробовали звонить? Тоже нет? А почему?.. Ну и правильно! Сейчас самое правильное – вам обоим молчать и ждать, чем все это кончится.

– А вы думаете чем? – спросил я.

Он ничего не ответил, только пожал плечами.

Пережил я за эти два дня очень много.

Гроза надвигалась на меня со страшной постепенностью. Как будто даже ничто не изменилось вокруг меня. Я по-прежнему ходил в редакцию, аккуратно отвечал на письма читателей, принимал посетителей, подписывал к набору материал своего отдела. По-прежнему ко мне то с воплями, то с руганью, то с обольстительными улыбочками входили (или врывались) обычные мои посетители – бандиты, якобы невинно оклеветанные прессой, мужья, оскорбленные в лучших своих чувствах, девушки с разбитыми сердцами, чрезмерно удачливые адвокаты по криминальным делам. Никто никогда не говорил со мной о моей статье, хотя, конечно, знали про нее все. Но ведь и то надо понять: у человека, пришедшего в судебный отдел, у самого земля горит под ногами, так ему ли до чужих бед и смертей?! Почти прекратились и звонки. Зато по редакционным кабинетам поползли какие-то смутные слухи. Я долго не мог уловить их суть, но однажды ко мне в кабинет зашел редактор международного отдела – человек еще молодой, но уже видавший виды. За десять лет он успел с корреспондентским билетом пройти три войны – две малых и одну глобальную – и поэтому имел обширный круг знакомств среди военных. Зашел он уже после конца работы, прикрыл дверь и, подходя к самому столу (я правил гранки), сказал:

– Вы знаете, с убийством этого Гарднера происходит действительно какая-то чертовщина.

– Да? – спросил я.

– Да, да! Оказывается, негодяя-то намечали на крупный военный пост в комитете по координации чего-то, и были уже сделаны все нужные запросы, получены ответы – и вот тут как раз и ударила по нему ваша статья. Понимаете, как сразу все обострилось и как все забегали?

Он говорил, явно чего-то недосказывая и на что-то намекая, только я не улавливал, на что именно.

– Вот как? – сказал я, смотря на него.

Он улыбнулся мне, но глаза отвел.

– Конечно, если бы назначение уже состоялось и было объявлено, кое-кому сильно нагорело бы. Вы называете с сотню свидетелей – значит, сообщаемые вами факты абсолютно не составляют секрета, они настолько лежат на поверхности земли, что никто из заинтересованных лиц, прочитав вашу статью после назначения негодяя, не мог бы сказать: “А я этого не знал, Мезонье открыл мне глаза” или их любимое: “Вот мерзавец! Иметь такие факты и так молчать! Значит, он ждал удобного момента для устройства всемирного скандала! Вот вам честь прессы! Вот вам ее подрывная роль!” Нет, все отлично всё знали.

Я смотрел на моего собеседника, а он хитро улыбался, показывая, что он несравненно больше скрывает, чем говорит, – очевидно, мне следовало бы его попросить, раз уж он начал говорить, выложить мне на стол все, но я был так утомлен, так мне было все противно и на все наплевать, что я только спросил:

– Итак, смерть Гарднера сыграла на руку его покровителям?

– О! – воскликнул он радостно. – Вот наконец вы и поняли кое-что! Да, дорогой Ганс, есть, видимо, такие счастливцы, которым помогает все на свете – деньги, люди и даже несчастные случаи. Кое-кому повезло опять. Вот как называется то, что случилось в загородной роще неделю тому назад.

На этом разговор наш и окончился. А утром я получил повестку с золотым гербом на бристольском картоне – вызов канцелярии королевского прокурора на час дня. После обычной формулы приглашения стояло: “По делу об убийстве бывшего военнослужащего немецких оккупационных войск в Европе полковника Иоганна Гарднера”. Я не выдержал характера, пришел раньше назначенного часа и в наказание за это наткнулся в приемной на редактора фашистского листка. Он сидел ко мне спиной за столом, что-то быстро строча в блокноте, и когда я обратился к нему с вопросом о начале приема, он поднял на меня глаза и заулыбался.

– Сейчас, сейчас вас примут, господин Мезонье, – сказал он добродушно, – и вас, и меня. Секретарь только что увидел вас из окна и пошел с докладом к начальнику. О, вас все тут знают!

И всегда я попадаю в такие истории! Но отступать было уже поздно – я ведь сам к нему подошел, – и поэтому я спросил:

– А вы по какому делу?

Он безнадежно махнул рукой.

– Да все по тому же. Только какое я имею отношение к Гарднеру? – он слегка развел ладони. – Ваша легкая рука! Это ведь вы меня вместе с ним – и не скажу, чтобы удачно, – взяли заодно в общие квадратные скобки. Я-то так и понял: это прием публициста, и не больше. А тут, видимо, смотрят иначе – конечно, прокуратура!

Но тут открылась тяжелая дверь, обитая черной кожей, и секретарь пригласил меня к его превосходительству.

Как только я появился на пороге, прокурор почтительно поднялся из-за стола и пошел мне навстречу с протянутой рукой. Мы были давно знакомы. Оба носили на лацкане пиджака весы и сову – эмблему высшей школы юридических наук (он окончил ее раньше меня на десять лет), оба чуть ли не дважды в неделю просиживали по нескольку часов за одной шахматной доской в клубе, и поэтому то, что ему, моему доброму знакомому, сейчас приходится говорить со мной в кабинете королевского прокурора и как прокурору, смущало и озадачивало его. С минуту мы вообще говорили черт знает о чем – и о шахматах, и о здоровье, и чуть ли не о погоде. Потом он сразу посерьезнел.

– А сейчас, дорогой друг, – сказал он, усаживая меня возле небольшого секретарского столика и опускаясь в кресло сам, – возвратимся к нашим несчастным баранам. Дело есть дело, и строг закон, но закон! Нам приходится с вами беседовать по очень неприятному делу, хотя, говоря по-честному, виноваты не вы и не я, а те идиоты, которые не вздернули негодяя еще десять лет тому назад. Но факт есть факт, Гарднера не повесили в сорок пятом году, а убили на третий день после появления вашей статьи, и это в корне изменило все дело. Именно поэтому мне приходится беседовать с вами в качестве королевского прокурора, и ничего тут не попишешь. Вы, зная меня, угадываете, кому отданы мои симпатии, и поэтому понимаете и то, насколько сложно мое положение. Курите, пожалуйста, эта дощечка только для моего секретаря.

– Мое еще сложнее, – усмехнулся я, выбирая из его портсигара папиросу. – Мне приходится доказывать вам, высшему блюстителю закона страны, аксиому, известную любому школьнику: “после этого” еще не значит “ввиду этого”. Гарднер действительно погиб после моей статьи, но это и все, что вы сможете доказать. Причинной связи вы здесь не установите.

– Ну что ж, я знал, что вы мне ответите именно так, – улыбнулся прокурор и, взяв себе папиросу, закрыл портсигар. – Действительно: как доказать, что Гарднер убит по вашему подстрекательству? Конечно, если ставить вопрос так, то вы для меня как для прокурора полностью недосягаемы. Тут даже анонимные письма, ежедневно приходящие в адрес полицей-президиума или королевской прокуратуры, не помогут. Хотя надо вам сказать, что я получил и такое, где стояло просто черным по белому: “Убил Гарднера я, бывший борец фронта Сопротивления, узнав из статьи Мезонье о том, что выделывал этот мерзавец. В то время, когда мы, патриоты, сидели в подполье, этот изверг…” Ну и так далее на десяти страницах. Но ясно, что такое письмо может написать всякий ваш недруг специально для того, чтобы посадить вас на скамью подсудимых. Нет, вся беда, друг мой, в том, что от вашей статьи пахнет убийством. Она криминальна сама по себе. Именно только с этой стороны королевская прокуратура и смотрит на ваше дело. Только с этой. И больше ни с какой. Вы знаете, как наш закон определяет подстрекательство? – И он продекламировал: – “Призывы через печать или листовки, размноженные типографским, стеклографическим или всяким иным способом, к совершению террористических актов против лиц, не занимающихся в момент преступления государственной, политической или общественной деятельностью”. Санкция статьи до года одиночного заключения… Год одиночки! Вот и все, что вам грозит.

Он говорил очень ласково и тихо, смотря мне в глаза. Но я-то отлично видел, насколько серьезно все, что он на меня двинул, и насколько мало я могу сейчас рассчитывать на какую-то справедливость. На минуту мне даже сделалось страшно. Ведь что я ни говори, о чем я ни кричи, а стену, воздвигнутую им против меня, уже не пробьешь ни кулаком, ни ломом. И тем не менее, подчиняясь голому инстинкту отбиваться, когда на меня наскакивают из-за угла, я сказал:

– Но если, как вы говорите, убитый – мерзавец, заслуживающий веревки, а факты, изложенные в статье, правдивы, то тогда в чем моя вина?

Он пожал плечами и успокаивающе улыбнулся.

– Повторяю: в подстрекательстве через печать и ни на одну букву больше. Вы говорите, все факты вашей статьи правдивы. Но, дорогой коллега, во-первых, закон не входит в обсуждение оценки личности жертвы, а во-вторых, излагать факты можно по-разному – в криминальном случае так, чтоб в конце их обязательно следовал вывод: “Бей!” – или еще лучше: “Убей”. Если мы констатируем такое намерение автора статьи и такое изложение фактов, мы должны ставить вопрос о подстрекательстве, даже не затрагивая вопроса, кто является объектом нападения и насколько он его заслуживает. В вашем деле именно такой случай. – Он помолчал и вдруг спросил: – Вам ясно, коллега, насколько ограничительно мы смотрим на вашу ответственность?

Я развел руками.

– Но я-то не говорил ни “бей”, ни “убивай”.

Прокурор хмыкнул и хитро погрозил мне пальцем.

– Коллега, коллега, мы же с вами оба юристы и оба все понимаем! Важен не грамматический, а правовой аспект фразы. Да, буквально вы нигде не написали “убей”. Ну и что из этого? Призыв есть призыв. В этом-то все и дело! И, говоря строго между нами, убийство все-таки налицо, и если мы закрываем глаза на труп нациста, то это не значит, что мы его не видим.

Я молчал.

– Одним словом, сейчас я отдал вашу статью на изучение и консультацию. Как только будет установлено в ней наличие момента подстрекательства, то есть призыва к убийству лица, находящегося под государственной защитой, мы возбудим против вас формальное криминальное преследование и отдадим под суд. Ну а какой будет приговор, это уж дело совести присяжных. Это, так сказать, одна сторона дела. Но есть и другая. Есть, к сожалению, и другая. – Он взял со стола какую-то папку и положил ее перед собой. – А может быть, впрочем, и к счастью. Это смотря по тому, к какому соглашению мы сейчас придем. Речь идет о втором “разоблаченном” вами, журналисте, статью которого вы так заостренно, с восклицательными знаками и скобками в середине, но, извините, не всегда вполне лояльно и уместно цитировали.

– А он, кстати, вместе со мной ждал приема, – напомнил я. – Но почему же неуместно и нелояльно?

– Да прежде всего потому, что вы, извините, передернули карты! – спокойно воскликнул прокурор. – Вы пишете: “статья”, а цитируется-то письмо, пусть коллективное, но все равно только письмо – документ совершенно частный и нигде не напечатанный.

– А что это было за письмо, вы знаете? – спросил я.

– О, не беспокойтесь, ваша фотокопия у меня, – значительно улыбнулся прокурор и постучал пальцами по папке. – Вот она! Документ, конечно, на редкость подлый, но опять-таки я же говорю не о моральной оценке его, а о том формальном и, простите, совершенно неоспоримом нарушении права, которое вы имели неосторожность допустить. Называя письмо статьей и предавая гласности то, что имеет частный характер, вы совершаете преступление. Право опять-таки отнюдь не на вашей стороне. Поэтому, когда потерпевший обратился ко мне с жалобой…

Тут меня наконец взорвало окончательно, и я спросил грубо и прямо:

– Прямо-таки к вам? К самому королевскому прокурору? Этот фашист? С жалобой на оскорбление в печати? Да за кого, ваше превосходительство, вы, наконец, меня принимаете?

Я думал, он также закричит на меня, но он улыбался все добрее и добрее.

– Да ведь в этом-то и весь вопрос, дорогой господин Мезонье, – сказал он очень добродушно и даже фамильярно. – В том-то и вопрос, за кого мне вас принимать. Вот говорят: “Принимай его за коммуниста”. Я отвечаю им: “На это у меня нет никаких оснований, да и впечатление он оставляет совсем иное”. Другие говорят: “Считай его за честного журналиста”. “А что такое «честный журналист»? – спрашиваю я их. – По отношению к кому он честен? Кому он служит? Его статьи, составленные вместе, представляют определенную систему нападений, направленную прямо против основных ценностей нашего мира. В том числе против, – он стал загибать пальцы, – содружества с нашим великим другом – раз, против права нашей маленькой нации быть великодушной и незлопамятной – два, против основ нашей послевоенной политики – три, против основ нашей конституции – четыре, против жизни честных граждан, привлеченных к делу охраны безопасности Европы, – пять!” Хватит? Вот видите, что получается, – и он показал мне сжатый кулак.

– Эти речи, ваше превосходительство, я уже однажды слышал из одного рупора, – сказал я, – только не знал фамилии диктора.

Я думал, что он хоть тут рассердится, но он только встал, подошел и обнял меня за плечи.

– Дорогой господин Мезонье, а я ведь не диктор, – сказал он шаловливо, – вернее, я диктор, но никак не автор текста. Беда в том, что вы, мой дорогой, честный, но, увы, неосторожный друг, не учли нескольких важнейших моментов сегодняшней мировой обстановки и реальной расстановки сил. Отсюда и все ваши болести. Впрочем, давайте попытаемся что-нибудь сделать для их врачевания.

Он подошел к столу, поднял телефонную трубку и приказал секретарю вызвать из комнаты ожидания редактора.

Фашист вошел и сел на второй стул, сбоку стола королевского прокурора, так что теперь я сидел перед ними обоими, как на скамье подсудимых.

– Ну вот, – сказал прокурор, – все мы в сборе, и давайте кончать это дело. Я не знаю в стране человека, который пожалел бы того негодяя. Свое он получил звонкой монетой, но мы-то…

Мне очень трудно передать полностью свои ощущения от всего этого разговора, но это было чувство какого-то совершенно неподвижного, безмолвного и даже просто тупого удивления, пожалуй, даже ошеломления всем тем, что происходит. Я не кричал, не протестовал, не возмущался, я даже не расспрашивал ни о чем. Просто вдруг в совершенно ясном и четком свете я увидел то, о чем даже и догадываться-то не смел, – все эти темные лазы, черные ходы, разбойничьи подземелья, которыми были связаны все корпуса и фасады нашей государственности. Все вдруг оказалось совершенно иным. Там, где я видел политических врагов – судью и преступника, – оказались тайные, но преданные друзья, связанные общностью преступления, и в свете их общих задач вдруг прокурор стал не прокурором, Гарднер – не Гарднером и преступник – не преступником. Внезапность этой перемены была настолько ошеломляющей, что я не сумел ни оценить, ни понять ее сразу, а только смутно почувствовал, что отныне все, что у меня было – моя вера в людей, мои убеждения, то дело, над которым я, правда, лениво и вяло, но зато с полной верой работал всю жизнь, взгляды, которые я исповедовал, и даже моя профессия и годы учения, – все полетело к дьяволу. А как начинать сызнова, за что хвататься и с чем бороться насмерть, я еще не знал. И когда высокий холеный человек в роговых очках, курящий папиросы специальной марки, не притворяющийся королевским прокурором, а всамделишный королевский прокурор, сказал мне добродушно и дружески: “Давайте-ка кончать это дело миром!” – я не нашелся, что ответить ему.

Зато фашист с очаровательной улыбкой ответил за меня с другого конца прокурорского стола:

– А я всегда предпочитаю мир и всегда думаю, что нечего работать на третьего радующегося. Я согласен. Давайте скорее покончим с этим недоразумением.

– Тем более, – сказал прокурор, – что уже по вашей фотокопии видно, что нашему коллеге принадлежит только стилистическая правка документа, конечно, печального, но-о…

– Не совсем, не совсем, – вмешался фашист. – Я не только выправил документ, я его фактически обезвредил, так что в нем не осталось его ядовитых жал. В этом-то и есть моя претензия к вам, господин Мезонье. Вы написали про меня: “Составил нацистскую декларацию, доведшую моего отца до самоубийства”, – а я отвечаю: нет, ничего я не составлял, наоборот, настолько обезвредил декларацию, написанную в стенах института, что ее и печатать-то не стали. Именно поэтому она и осталась в бумагах вашего покойного батюшки в виде чернового проекта. Иными словами, я не породил эту гадину, а раздавил ее. Вот факты.

– И эти факты вы, Ганс, никак не сможете отрицать, – серьезно сказал прокурор, так серьезно, что я почти поверил в его искренность, – в этом-то все и дело.

– Все дело в том, что мой отец погиб после того, как прочитал эту декларацию, – ответил я сдержанно. – Вот тут “после того” значило именно “ввиду этого”. Это я и доказываю. А опубликовать эту бумажонку после его смерти не имело уже ровно никакого смысла.

Тут фашист закричал: “Однако же позвольте”, – а я стукнул кулаком по столу и крикнул:

– Ничего я вам не позволю, гестаповец вы этакий! Слушайте, господа, я уже совершенно перестал понимать, что у нас такое происходит. Вы, автор грязной, подлейшей бумажонки, оказываетесь благодетелем моего убитого вами отца. И вот я публикую несколько строк из этой гадости, причем у меня на руках имеется и подлинник, дающий мне полное право утверждать, что вы схвачены за шиворот, тогда как у вас в руках есть фотокопия, отнимающая у вас право отрицать это, и что же получается? Восстает правосудие, смертельно оскорбленное. Кем? Мною! Чем? Тем, что я ему указал на преступников. Я – убийца и подстрекатель, а вы – герой и друг королевского прокурора. И вот все вы вместе, во главе с тенью мертвого Гарднера и клянясь его именем, устремляетесь на меня во имя чести и справедливости, гуманности и еще черт знает чего. Да в уме ли вы, господа? Вот уж именно: “В наш жирный век добродетель должна просить прощения у порока за то, что она существует”.

Наступила тяжелая пауза, потом королевский прокурор развел руками и сказал:

– Ну, что же, тогда, пожалуй, все! Дошло уже до Шекспира! И того в гробу потревожили! – Фашист молчал. Прокурор повернулся ко мне: – Поверьте, мне очень жаль, Ганс, что все происходит именно так, но, в конце концов, что же я могу сделать? – Он встал. – Прощайте, господа, – сказал он печально. – Желаю всего хорошего.

Так мы и разошлись.

…Вот обо всем этом я и рассказал при новой встрече Юрию Крыжевичу. Он сидел, слушал, а потом вдруг сказал:

– И все-таки я вижу, что вы таки ничего и не поняли.

– Боюсь, что все понял, – ответил я.

– Боюсь, что ничего ровно не поняли, – отпарировал он. – Начнем с исходного пункта. Вы впервые встретились с Гарднером неделю тому назад. Раньше его в городе не было. Зачем же он приехал?

Я пожал плечами.

– Для вас тогда был вопрос, но ваш коллега объяснил вам, в чем дело. Бандита назначили на очень высокий международный пост, вот он и явился за ним. Я уточню. Здесь находится штаб-квартира того отдела объединенной международной полиции, во главе которой его и собирались поставить, заметьте – как крупнейшего специалиста по политическому сыску. Но тут произошло то, что они должны были предвидеть, но, конечно, не предвидели. Его встретил один из облагодетельствованных им, то есть вы, и сразу загорелся и развил бешеную деятельность. В результате всяких правд и неправд вам удалось протащить верблюда через игольное ушко, то есть разгромную статью о подвигах этого разбойника через газету. А это конкретно значило, что хозяева Гарднера попали в ужасное положение. Вы не только вырвали из колоды короля, но и сорвали весь их банк начисто, и если бы эта история продолжалась, дело дошло бы до запросов и тогда кое-кто слетел бы с поста. Но ведь их всегда выручает случайность. Гарднер случайно погибает от руки неизвестного, и сразу все меняется. Во-первых, отпадают все разговоры о прошлом Гарднера, так же как и розыски покровителей Гарднера в правительстве, а назойливый журналист, то есть ваша милость, не только лишился прав задавать правительству каверзные вопросы и требовать ответа, но, наоборот, вдруг сам оказался привлеченным к ответу – ибо кто бы там ни убил Гарднера (а этот убийца, будьте уверены, никогда не будет разыскан), но преступник отныне именно этот назойливый и чрезмерно активный молодой человек, который суется в воду, не зная броду, и тут уж насчет него возможны всякие соображения. Если он быстро не поймет, что произошло, то его можно и за решетку. А самое главное – вдруг открылись неограниченные возможности вообще ударить по всей печати определенного рода. Вот, мол, до чего доводят такие статьи! Такие, с позволения сказать, разоблачения! До охоты за черепами! До убийств в предместье! До суда Линча! Понимаете? Вы говорите, что видели там этого прохвоста? Ну, это и есть его работа: он – заведующий отделом печати прокуратуры. Для редактора фашистского листка это сейчас самая подходящая должность на свете.

Он говорил спокойно, ровно, не повышая и не понижая голоса. А я давно уже понял, не только что это правда, но и чьих это рук дело.