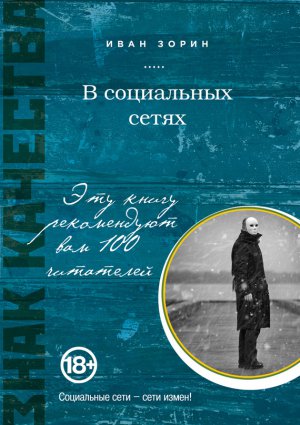

В социальных сетях Зорин Иван

В группе от него в тот день появилось:

«Бедные мы несчастные! О каком правильном мироустройстве можно говорить? Сколько умерло, не найдя себя? Не раскрыв талант? Не встретив любви? Нам остается только оплакивать себя. Нет слез? Займи у соседа!»

После смерти матери Полина Траговец возвращалась с работы в опустевший холодный дом. На нее давили стены с пожелтевшими сальными обоями и трещиной в углу, в которой маленькая девочка с бантиком ковыряла когда-то спичкой, разглядывая поселившихся в ней бледных муравьев, равномерно сновавших по своим маршрутам вверх-вниз, точно для них не существовало земного притяжения. От нахлынувших воспоминаний Полину душили слезы, не в силах оставаться наедине с собой, она садилась за компьютер и как джина из бутылки, вызывала Ульяну Гроховец.

«Да что вы все киснете, — ободряла та, прочитав унылый пост «Олега Держикрача». — Вы просто нытики, мне бы ваши заботы! Вот я после бурной ночи с одним симпатягой из бара потащилась утром на фитнесс, потом в бассейн. Думала, умру! Кстати, какую посоветуете беговую дорожку — с мягким покрытием или ту, что меняет положение, имитируя горы?»

Не дожидаясь ответа, Полина спустилась вниз по ленте, вцепившись в сообщения Афанасия Голохвата о революции.

«Прикинь, — написала ему «Ульяна Гроховец». — Пнешь ты жирного кота, а на его место набежит свора тощих. Оно тебе надо?»

«Что было, то и будет, — добавила Полина Траговец от «Модэста Одинарова». — ИМХО — ничего нет нового под луной».

А потом садилась у окна с засыхавшими, чахлыми фикусами, смотрела на холодные, тускло мерцавшие звезды и тихо плакала, не зная

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Выписавшись из психиатрической больницы, Никита Мозырь так и не устроился в приют для инвалидов, чтобы найти себя. Вместо этого по рекомендации Олега Держикрач он сам получил пенсию по инвалидности, и свободное время посвящал Интернету, прослыв там поборником социального равенства.

«Капитализм сгнил, — убежденно писал он «Афанасию Голохвату». — Бессмысленно выбирать правительства, меняя шило на мыло. У нас дикий капитализм? Но разве джунгли бывают другими? Везде плохо, везде ложь! А почему? Порочен сам принцип! Капитализм сгнил, бессмысленно выбирать правительства, меняя шило на мыло. У нас дикий капитализм? Но разве джунгли бывают другими…» Как заезженная пластинка, Никита Мозырь повторял эту мысль до тех пор, пока не успокаивался.

«Афанасий Голохват» отвечал ему дружеским смайликом.

«С вами всерьез обсуждают, чего больше: позитива в негативе или негатива в позитиве, — проповедовал Никита Мозырь в другой раз. — Вам морочат голову, рассуждая об экономике, политике, социологии, а за глаза смеются: «Вкалывай, ослик, впереди морковка!» Вот и вся программа!»

Читая его посты, Авдей Каллистратов грустно ухмылялся: «Социализм слишком хорош, люди его недостойны. Сейчас бедные завидуют богатым, а если всех уравнять, будут завидовать друг другу».

«Вы правы только наполовину, — написал он «Никите Мозырь». — Имущественное неравенство, безусловно, влечет отчуждение, приходится смириться с ощущением того, что ты никому не нужен, а твоя жизнь, как и смерть, останутся незамеченными. Однако при капитализме проще спрятаться, затеряться. Чем ближе узнаешь людей, тем дальше хочется от них быть. А при социализме куда деваться? Любой имеет право тебя учить. Вот и выбирай между бесчувственным равнодушием и постоянным давлением».

С тех пор как ушла Даша, Авдей Каллистратов сильно сдал, седина, серебрившая раньше виски, захватила теперь всю голову, и он, как болотную жижу, облепившую со всех сторон, чувствовал свое одиночество. В молодости он смотрел на жизнь снизу, как на темневший на горе лес, представлявшийся интригующе загадочным, но с годами незаметно для себя стал оглядываться на нее, как на редкую, просвечивающую насквозь рощицу, которую с вершины можно окинуть одним взглядом. Наблюдая поколение Никиты Мозырь, Авдей Каллистратов думал, что каждое время уродует по-своему, и только вечность, наложив свой макияж, сделает всех похожими. Следовательно, убеждать в своей истине, доказывать свою правоту, значит выпячивать свое уродство, превознося его над другими. Но Иннокентий Скородум жил отдельной жизнью, и незаметно для Авдея Каллистратова втягивал его в спор.

«И как же все устроить? — написал он Никите Мозырю. — Или переустроить? А может, перепереустроить?»

Никита Мозырь горячился, рисовал утопии, строил воздушные замки.

«Кто?» — перебил его «Иннокентий Скородум».

«Что кто?» — удивился Никита Мозырь.

«Кто будет все это осуществлять?»

«Как кто? Люди! Вы, я, Афанасий Голохват…»

«Меня увольте, — поставил точку «Иннокентий Скородум», точно его, наконец, схватил за руку Авдей Каллистратов. — Мне бы с собой разобраться». А через минуту от него последовало добавление: «Кстати, и вам, молодой человек не советую. Оглянитесь вокруг — разве эти глухие сердца заслуживают благородных порывов?»

Авдей Каллистратов остался доволен. Ему казалось, что он не дождется возражений, ведь он в совершенстве овладел искусством выглядеть в чужих глазах убедительным вне зависимости от своей искренности, умело подбирая убийственные аргументы, и, если надо, прибегая к лести — способность, которую развило в нем его ремесло.

Но он ошибся.

«Ну, конечно, из-за таких вот и имеем то, что имеем, — оставил за собой последнее слово Никита Мозырь. — Что делать? А ничего не делать, плетью обуха не перешибешь. С нашим народом, что хочешь, то и делай. Он все равно ничего не сделает. — Никита повторял эту мысль на разные лады, приводя не к месту различные поговорки, а потом начал вдруг подбирать слова на «у»: — Уберите ухабы — уберёте урожай! Уразумели? У? Уйма умников? Ужасно: угораздило уродиться у ущербных, убогих, ущемленных!»

Никита Мозырь, как все шизофреники, путался в словах, часто не разбирая их значения. Состоявшие из одних букв имели для него одинаковый смысл, он не различал «ключ» и «ключ».

«Почему жизнь на земле вечна, а жизни — нет? — спрашивал он. — Может, потому, что жизнь обязательна?»

«Это, действительно, загадка, — трунил над ним «Иннокентий Скородум». — Жизнь обязательна, а жизни все равно нет».

Но Никита Мозырь не замечал иронии. Он уже шел с группой на встречных курсах: в его комментарии, в подборе им слов на «у» все увидели иронию, которой там и в помине не было. Только Олег Держикрач разглядел, что болезнь у него прогрессировала. Но горячая искренность Никиты Мозыря не оставляла равнодушным.

— А, знаешь, дорогая, — говорил Олег Держикрач жене, варившей утренний кофе. — Мы ответили, наконец, на вопросы: «что делать?» и «кто виноват?»

— И как же?

— Делать нужно деньги. А виноват тот, у кого их нет.

Жена улыбнулась:

— Другое время ответит на них по-своему.

Взяв из рук чашку с кофе, Олег Держикрач обнял жену:

— Ты у меня гений. И что бы я без тебя делал…

После того как Олег Держикрач взял отпуск на неопределенное время, перед ним в полный рост встала проблема свободного времени, и он был рад, когда иллюстрированный журнал заказал ему статью. Имя посчитали достаточно известным, чтобы ограничивать Олега Держикрача темой. «Нужно что-нибудь интересное, — расплывчато написал ему редактор, оставляя за ним выбор. — Что-нибудь из психиатрии на злобу дня». Со статьей Держикрач провозился целую неделю, пока однажды, усадив жену напротив, не прочитал ее черновик.

— Статья будет называться: «Психологические особенности межличностных отношений при социализме и капитализме».

— Боже, как серьезно!

Жена прикрыла рот ладонью.

— Название рабочее, так что не перебивай. — Олег Держикрач откашлялся и, встряхнув в руке топорщившиеся листки, продолжил ровным, бесстрастным голосом: — В эпоху относительного равенства и всеобщей доступности на первый план выступают черты характера, которые доминируют среди отличительных признаков при распознании индивида. Злой, добрый, мягкий, жадный, эгоистичный, коварный или простодушный — по этим характерологическим особенностям судят о человеке. Это его глубинная, эмоциональная суть, добраться до которой при царящем неравенстве просто невозможно. При четко выраженной иерархии мы имеем дело с коконом, внешней оболочкой, сотканной из банковского счета, общественного положения и забот имиджмейкеров. В нашем обществе взаимодействуют не люди-личности, а их внешние образы, в нем прячутся за ширму формального общения, оберегая от посягательства внутренний мир, которого на самом деле нет. В эпоху всеобщего отчуждения появляются женщины, для которых на мгновенье сосредоточиться — все равно, что родить, по улицам бродят подростки с клиповым мышлением, которое выдают пустые, бегающие глаза…

— Дорогой, а зачем все это? — перебила его жена, тронув за руку. — Разве это интересно? Напиши лучше про любовь. У тебя ведь была первая любовь?

Олег Держикрач отложил листы на колени.

— Первая любовь? — Он потер лоб и, открыв ящик письменного стола, потянулся за сигаретой. — Была, конечно, в школе. В выпускном классе. Ты, правда, хочешь, чтобы я рассказал?

Жена кивнула. Поерзав, Олег Держикрач, уселся в кресле удобнее.

— Ближе к весне перевели к нам новенькую — ничего особенного, полненькая, с веснушками, но большие, голубые глаза, грустно глядевшие из-под ресниц, все искупали. Теперь я думаю, у нее было плохое зрение, а носить очки она стеснялась.

— Фу, как прозаично, в тебе умер романтик!

— Зато родился врач. — Повертев меж пальцев сигарету, Олег Держикрач закурил. — Знаешь, в каждом классе обязательно наступает пора, когда все друг в друга влюбляются. Это как ветрянка.

— У нас было то же самое. И ты втюрился?

— По уши! Внушил себе, что жить без нее не могу, что лучше и на свете нет. Ночами, как водится, рисовались ее прелести, а главным образом ее печальные, огромные глаза. Она была молчалива, с какой-то тихой улыбкой, которая тоже представлялась мне необыкновенной. В общем, сох я по ней ужасно! А как признаться? Я был робок, застенчив, целомудрен.

— А она?

— Ну, девочки развиваются раньше. Однако со всеми мальчиками моя была одинаково приветлива. Почему, кстати, «моя»?

— Потому что ты прирожденный собственник.

— Возможно. Но дело не в этом. Учебу я совершенно забросил. Целыми днями страдал, страдал… А вечерами стоял в обнимку с деревом под ее окнами, представлял, чем она занимается, а когда за занавеской мелькал ее силуэт, сердце готово было выпрыгнуть. Месяца два носил я в себе эту горячку, похудел, осунулся. — Олег Держикрач глубоко затянулся. — А подойти не решался. Думал, выбрать предлогом запущенные предметы, попросить помощи. Но гордость не позволила. Да и училась она средне, при этом была исполнительна, точно зная предел своих способностей…

— Почему так уничижительно? Ты что, сейчас ей мстишь?

— За что?

— Что не ответила взаимностью.

— А ты уже догадалась? — Держикрач удивленно скривился. — Вероятно, мщу, подсознательно. Но не все было так просто, дослушай. Камчатку в нашем классе оккупировала троица шалопаев, которые на уроках только и делали, что обсуждали известных певцов. Тогда был особенно моден один абсолютно безголосый. И как-то слышу, она говорит: «А у меня есть его пластинка». Так мне представился шанс. На перемене, придав голосу тоску меломана, я попросил его послушать. План был бесхитростным, лицо у меня горело, и мне казалось, она видит меня насквозь своими голубыми глазами…

— Не сомневайся, у девушек на этот счет интуиция.

— Наверно, но она не подала вида, просто кивнула, и после уроков мы пошли к ней домой. — Выпустив дым, Держикрач стряхнул пепел на пол. — Ее родители были на работе, она усадила меня на диван, завела пластинку безголосого певца, а сама ушла на кухню. «Люби меня, люби смелее», — призывал певец хриплым голосом, переходя на речитатив, и я вдруг испытал прилив решительности. Она стояла у плиты, ко мне спиной, и вздрогнула, когда я тронул ее за плечи. «Ты мне очень нравишься», — развернул я ее. Она не удивилась, точно ждала чего-то подобного, и молча посмотрела мне в глаза. Я неловко ее обнял и поцеловал. Ее губы едва ответила. Как ни был я взволнован, но все же почувствовал в этом отказ.

— Похоже, ты был опытный сердцеед, зачем теперь притворяешься?

— Милая, это был мой первый поцелуй. От моей храбрости не осталось и следа. «Я тебе нравлюсь?» — смущенно прошептал я. «Нравишься» — эхом отозвалась она. Но я понял, что это ложь.

— Ты уже тогда готовился стать психиатром?

— Ну, тебе эта роль больше подходит.

— Потому что догадалась о безответной любви? Просто я слишком хорошо знаю мужа, к тому же первая любовь всегда несчастная.

— Кто знает, в чем счастье? Я тогда спросил ее: «Нравлюсь, но я не тот?» А она: «Нет, не тот». Я готов был умереть! На ватных ногах поплелся обратно в комнату. Пластинка уже кончилась, и я поставил ее заново. Потом сел на диван, обводя взглядом вещи на столе, и тут в глаза мне бросилась записная книжка в кожаном переплете. Это был ее дневник…

— Какой ты старый! В ваше время еще вели дневники.

— И читали чужие. Открыл я его наугад, а там — любовное признание. Страница за страницей, исписанные мелким, аккуратным почерком. У меня заколотилось сердце. Я скользил взглядом по строкам, а у самого одна мысль стучала: «Кто? Кто? Кто?» Ревность — чудовище с зелеными глазами, потому что она слепа. Я дочитал ее откровения почти до конца, когда до меня вдруг дошло — да это же один из троицы наших шалопаев, который даже на их фоне казался идиотом! Тут вся моя любовь и закончилось. Как отрезало.

Олег Держикрач затушил окурок в пепельнице.

— Однако ты о себе был высокого мнения.

— Еще какого! Это все и решило. Не прощаясь, я тихо вышел.

Олег Держикрач уставился в точку позади жены, точно снова увидел там свою молодость.

— А что было дальше?

— Дальше? Да ничего дальше не было, налег на учебу, поступил в университет. — Он на мгновенье замялся и, рывком придвинув кресло, обнял жену. — А выбери она мне соперника посерьезнее? Хоть бы того же безголосого певца? Первая любовь, как прививка, могла и осложнения дать.

— А она?

— Встретил ее через несколько лет — окончательно располневшую, с двумя детьми…

Олег Держикрач взял с коленей густо исписанные листы и молча запер их в стол.

На другой день, вместо того, чтобы дописывать статью, он несколько часов просидел в кабинете, перебирая в памяти тех многочисленных пациентов, которых перевидал за жизнь, а вечером сочинил послание для Никиты Мозыря.

«Одна озлобленная обезьяна отбивалась от одиночества.

— Ой! — окликнула она орангутанга. — Остановись!

— Отдохнем? — охваченный огнем, обрадовался орангутанг.

Обезьяна обаятельно оскалилась. Они обнажились, обнялись, облизались. Отдалась обезьяна орангутангу. Оба одинаково охали: «ох, ох, ох…», оба одновременно охладели.

— Отдохнули? — открыл образину орангутанг.

— Отдохнули, — ответила опостылевшему обезьяна.

Обиженный орангутанг отошел.

«О-о! — огласила окрестности обезьяна. — Опустошенность! Одиночество осталось!

От одиночества остались омерзительные отродья. Обезумевшие, охрипшие, они обречены освоиться. Озаренные отсветом оранжевых облаков, обязаны они отблагодарить обезьяну? Орангутанга?»

Поставив точку, Олег Держикрач подумал, что в группе собрались одни сумасшедшие, так или иначе требующие лечения, потому как нормальному есть чем заняться и он никогда в нее не придет. А ночью, проснувшись, Олег Держикрач долго лежал, вперившись в темноту, пытаясь представить, что будет после его смерти. На мгновенье ему удалось вдруг вообразить, что его нет, что его «я» навсегда исчезло, и его парализовал ужас.

— Вера! — закричал он жене.

— Что, что дорогой? — проснулась она.

Олегу Держикрач сделалось стыдно:

— Извини, кошмар.

Поцеловав его, жена отвернулась, а он накрылся с головой одеялом.

«Страх смерти, — шептал он про себя. — Банальный страх смерти».

Он вспомнил Модеста Одинарова, в болезнь которого неожиданно поверил, натянуто улыбнувшись в темноте, он подумал, что большинство прошедших по земле уже по другую сторону добра и зла, а отделять себя от них значит проявлять эгоизм. Но ему не делалась легче, наоборот, ему пришлось прикусить руку, чтобы снова не закричать. Сбросив одеяло, Олег Держикрач, впотьмах нащупал ногами тапочки, вышел на кухню, но свет зажигать не стал. Светил уличный фонарь, в полумраке он налил себе холодного кофе, выкурил сигарету. «Что делать? — безысходно шептал он. — Что делать?» Потом, чтобы не будить жену, он залез под душ и, как в детстве, согнувшись под теплыми струями, удовлетворил себя.

В ту ночь жена Олега Держикрача просыпалась трижды, а под утро увидела странный сон, будто людьми правят насекомые.

ЧЕТВЕРТЫЙ СОН ВЕРЫ ПАВЛОВНЫ

Президентом был паук. Огромный, мохнатый, он плел паутину в темном углу, и в ней, как мухи, бились люди. «Вам же лучше, — летали вокруг стрекозы с телекамерами вместо глаз. — Чем в одиночестве скитаться по свету». «В очередь! — в длинных коридорах кричали жуки-чиновники с булавочной головкой. — Приходите завтра!» Хлопали дубовые двери, ползали муравьи — референты, секретари, охранники.

— Козявкам вход воспрещен! — говорили они у дверей.

— А где же люди? — удивилась во сне Вера Павловна. — Те, что не попали в сеть паука?

— Как где? — вытаращилась пролетавшая стрекоза. — Вымерли! Низший вид, тупиковая ветвь эволюции.

Вере Павловне сделалось жутко, ее мозг судорожно цеплялся за привычные понятия.

— А как же армия? И почему не смахнули паука тряпкой?

— Выродились все, — на бегу поведал ей муравей. — Приспособились лишь некоторые.

— И где они?

Муравей пошевелил усиками:

— В классе одноклеточных, в окружении амёб.

— Амёб? А что будет со мной?

— А что с тобой?

— Но я же… — Вера Павловна испуганно замялась, потом гордо вскинула голову. — Я — человек!

— Разве? — удивился муравей. — Тебе это только кажется.

Он поднес зеркало, и Вера Павловна увидела в нем огромную божью коровку с мохнатыми лапками.

— Мои волосы! — совсем не к месту вскрикнула Вера Павловна. — Мои роскошные волосы!

Повернувшись, она увидела в зеркале красно-черную пятнистую спину и разрыдалась.

— Радуйся, что родилась божьей коровкой, — успокаивал муравей. — Дольше проживешь, и бегать, как нам, не приходится.

Но Вера Павловна судорожно всхлипывала, с ужасом думая, как ей быть, пока не проснулась на подушке мокрой от слез. Было раннее утро, рядом с открытым ртом спал муж, а нёбо жгла горькая слюна. Вера Павловна встала, накинула халат и вместо того, чтобы готовить завтрак, залезла в Интернет. В группе ее ждал пост, оставленный «Афанасием Голохватом», на этот раз почему-то расставившим знаки препинания:

«Чем подлее, гаже, бесталаннее, тем выше поднимаются. Во все ли времена так было? Откуда знать? Вот я напишу: «У нас правят негодяи», а мне: «Почитай классику — то же самое было всегда». Как сравнить? Какой мерой? И все же наше время имеет особый аромат, оно с душком».

«Прошлое само по себе не бывает темным или светлым, — отвечала ему «Зинаида Пчель». — Оно бесцветно, потому что вобрало все цвета, и каждый видит в нем свой. Мы можем закрыть на него глаза, можем бежать во все лопатки, но прошлое, как привязчивая собачонка…»

«И куда податься? — недоумевал «Иннокентий Скородум». — У власти всегда упырь, а расшатывают ее бесы. Интеллигент — это витязь на распутье».

«Интеллигент? — писал Олег Держикрач. — Интеллигенту остается незаметно пройти по обочине жизни, чтобы на похоронах сказали: «Никому не мешал, странно, что умер, ведь он и не жил».

«Люди не виноваты! — отвечал всем Никита Мозырь. — Их поставили в такие условия, задав правила игры. Измените программы, и все встанет на свои места!»

Вера Павловна распахнула халат и взглянула на свое еще красивое тело, убеждаясь, что она не отвратительное насекомое.

«ХВАТИТ БЫТЬ БОЖЬИМИ КОРОВКАМИ! — заглавными буквами отстучала она от имени мужа. — ХВАТИТ БЫТЬ БОЖЬИМИ КОРОВКАМИ!»

Вера Павловна рассмеялась, обнажив кроваво-красные десны, и махнув крыльями ресниц, исчезла — Олег Держикрач проснулся. Было раннее утро, сквозь оконные шторы виднелось багровое солнце, рядом посапывала жена. В первое мгновенье Олег Держикрач хотел толкнуть ее, чтобы рассказать свой многослойный, как пирог, сон, но потом решил не будить. «Сублимация, — прошептал он. — Типичная сублимация».

На кухне Олег Держикрач разогрел вчерашний кофе, сделал два бутерброда, а потом, вспомнив вдруг печальные глаза преподавателя философии, покончившего с собой, неожиданно для себя сел за компьютер.

«Согласен, миром правят крысы, — прокомментировал он пост Афанасия Голохвата. — А какой выход? Война! Грязь могут смыть лишь потоки крови! И крысы в ней захлебнутся!»

«Небытие до, небытие после, но в промежутке жизнь? — прокомментировал «Иннокентий Скородум». — Беда в том, что настоящих идейных всегда мало, кругом одни имитаторы. Что во власти, что в оппозиции, все хотят одного — сладко есть, спокойно спать. А появись какой-нибудь орел, вроде Наполеона, который передушит крыс, что толку? Прольется кровь, а потом наплодятся новые. Нет, дорогой мой, миллиарды бактерий облепили гнилушку. И вдруг одна: «О, я знаю, как нам все устроить!» Ну, не смешно? Бактерии и есть бактерии: намочи — размножатся, подпали — исчезнут. Но другими им не стать! И к чему потрясения? Оторви у теста кусок, дрожжи опять восстановят. Так все и будет — разве гнилушка разлетится…»

Авдей Каллистратов уставился в монитор и подумал, что времена, как узор в калейдоскопе, который он крутил в детстве, — камушки, вращаясь, слагают разные узоры, но труба-то одна.

«Вы правый или левый» — спрашивал его Афанасий Голохват.

«Совесть не бывает правой или левой, — отвечал он. — Справедливость всегда одна. — И подумав, добавлял: — Вообще, все сгнило. Режим, коммунизм, национализм, фашизм, церковь, либерализм — остались одни оболочки, пустота. А хочется настоящего, искреннего, без двоемыслия и подспудного всеохватывающего желания жить дольше, а жрать больше. Так что мы, похоже, играем в слова, перебирая пустые символы, как ребенок кубики…»

«В одном вы правы, — обратился к нему «Олег Держикрач» — у оппозиции нет настоящих лидеров. Я, признаться, надеялся, что они появятся стихийно при расширении протестного движения».

«Ой, ржунимагу! — тут же не упустила своего шанса «Аделаида». — Он надеялся, что стихийно родятся лидеры! Да стихийно у нас может родиться только пьянка!»

Ее замечание все проигнорировали.

«Ну неужели вы не понимаете что все определяется отношением к собственности, — снова нападал «Афанасий Голохват», относившийся к знакам препинания как к мелким блохам на серой кошке. — Все же проще простого!» Изменив себе, он поставил в конце восклицательный знак.

Это не ускользнуло от внимания Авдея Каллистратова.

«Это в молодости все ясно, а я дожил до того возраста, когда уже ничего не понимаешь», — примирительно ответил он.

«Оно и видно, — не отказала себе в удовольствии пнуть его «Зинаида Пчель». — Прогрессирует старческий маразм».

«Поговорить не с кем, — в который раз подумал Авдей Каллистратов. — Молодые глупы, старые — злы». Он вспомнил вдруг своих коллег-писателей, с их завистью, заискиванием перед успешными и презрением к неизвестным, перед ним всплыли их собрания, на которых, как в общественном туалете, царила сосредоточенная тишина, потому что выступавшие открывали рты, словно рыбы на воздухе, а остальные делали вид, что внимательно их слушают, он перебрал в памяти своих знакомых, давно переставших ему звонить, и неожиданно подумал, что его соотечественники вынесут любые унижения и будут жаться к сапогу, который их топчет. «У нас есть самомнение, но нет чувства собственного достоинства, — думал он. — Отсюда процветающее веками чванство, холуйство и тупое равнодушие». Какие-то неясные мысли еще бродили у него, пока он не сформулировал их в посте длиной в три сигареты:

«У славян женская натура, они любят насилие, принимая его за силу, им нравится, когда к ним идут с плетью».

«Ницше начитались? — вскинулся «Сидор Куляш». — И за что вы так не любите свой народ?»

«А за что его любить?» — подумал Авдей Каллистратов, но на провокацию не поддался.

«Народ-богоносец! — подбросил он в печку дров. — Истинное православие! Идолопоклонство, обрядоверие. Реформации на Руси не было, и Евангелие давно коростой обросло, вывернули его наизнанку. Кто у нас чтит его? Это у свободных главное любовь к ближнему, у рабов на первом месте страх Божий!»

Написав это, Авдей Каллистратов испытал ту озорную злость, которая помогала ему в юности открывать ногой двери в издательствах. Пока не появились комментарии, он еще успел добавить, будто опять врезал по двери с носка:

«На Руси можно жить, только если вас нет, иначе лучше уехать, иначе жить все равно не дадут».

Авдей Каллистратов еще немного покрутился на стуле и, чтобы не читать комментарии, вышел из Сети.

В следующее пришествие в группу его ждала целая переписка. Вначале он решил не просматривать ее, подозревая язвительные выпады, хотел поберечь нервы, но потом подумал, что лучше заглянуть, иначе его замучает воображение.

«Так или иначе, вы спрашиваете, кому на Руси жить? — оставил комментарий Никита Мозырь — Хорошо, я вам отвечу

КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО

Никому! Из века в век одни топчут, другие сапоги лижут, а счастливых — нет! И все лишние — такая у Руси программа!»

Зинаида Пчель:

«Будто где-то иначе».

Сидор Куляш:

«В Европе есть государство. И мораль».

Никита Мозырь:

«Государство? Мораль? И вы верите во всю эту хрень?»

Сидор Куляш:

«В европейскую «хрень» безоговорочно! И нам еще лет сто топать, чтобы хоть чуточку стать на них похожими! Может, тогда нас и примут в европейский дом, и это будет для нас счастье — слиться в общий котел!»

Через час он же добавил:

«Мы не похожи на европейцев, но наши интеллектуалы от европейских не отличаются. Образование стирает национальное, посылая к черту самобытность!»

Олег Держикрач:

«У нашего народа сильны садомазохистские комплексы, ему, чем хуже, тем лучше, а жесток он до крайности. Отсюда все мифы о его сострадании, жалостливости, загадочной русской душе. Замещение того, чего нет. А любовью на Руси не пахнет. Грубостью, скотством, безразличием…»

Никита Мозырь:

«Нам всегда кажется, что у нас правят не те люди. Но наш народ, как ни тасуй, все равно получишь х… хорошо известный результат! Прилипли к телевизору, как мухи на клей. А там говорят и говорят… Но что мне могут сказать, чего я и сам не знаю? Или у них другая цель? Ведь выбирать нам приходится из медийных лиц, потому что других мы не знаем… Куда выбирать? Да всюду! В президенты, в политики. Разве можно после этого им доверять?»

Олег Держикрач:

«Политики и не могут вызывать доверия! Но кто виноват? Они говорят нам то, что мы хотим услышать, а правду скрывают, или сами не знают».

«Политики вызывают доверия только когда молчат а молчат они только на веревке», — оборвал дискуссию Афанасий Голохват.

Теперь у Авдея Каллистратова переменилось настроение, он читал комментарии, и его душила злость: одно дело самому признать загубленную жизнь, другое — когда на это укажут. Как при разговоре с иностранцем, в нем проснулся обиженный русский.

«А вера? — развернулся он на сто восемьдесят градусов, забыв, что писал несколькими коммами ранее. — То незримое, что отличает нас от европейцев? Мы — стихийные метафизики. Это сейчас кругом мещанство процветает, вещизм. Но это пройдет, народ, как ребенок, его воспитывать надо, а не бросать на произвол, как маугли».

«Кто?» — тут же спросил Никита Мозырь

«Что кто?»

«Кто воспитывать будет? Вы? А Афанасию Голохвату недавно писали: «Меня увольте, мне бы с собой разобраться». Определитесь, наконец, «Иннокентий Скородум»!»

Авдей Каллистратов увидел торжествующую улыбку Никиты Мозыря, которая заставляла взглянуть на себя. «Действительно, одному одно, другому другое, — покраснел он, будто его поймали за руку. — Выходит, с собой еще не разобрался».

«Вы не патриот! — поддела его «Дама с @». — И народ не любите, и Родину. «Иннокентий Скородум», а вы не из малого народа, с библейских времен рассеянного по земле?»

Авдей Каллистратов представил Дашу, ее сердитое лицо, когда она бросала ему это несуразное обвинение, но ответил ей, будто незнакомой, будто «Даме с @», будто самому себе:

«Всю жизнь считал себя русским почвенником, не думал об эмиграции, и тех, кому, где хорошо, там и Родина, недолюбливал. Да что там, недолюбливал, ругал почем зря! А под старость вдруг понял, что я-то и есть еврей, гонимый в своем Отечестве, всюду чужой! И к тому же чистый либерал. В минуту общественных потрясений все встает на свои места».

«Общественных потрясений? — тут же прицепился Сидор Куляш. — Не довольно ли их? Россия исчерпал лимит революций!»

И пока Авдей Каллистратов колебался, вступать ли с ним в полемику, разразился длинным постом Афанасий Голохват:

«Говорят революционеры чтобы сплотиться быть решительными и не выдать при аресте свою тайную организацию должны быть повязаны кровью и с этой целью могут убить даже своего же товарища колеблющегося шатающегося а разве вы тут в группе не исключили Раскольникова не вычеркнули его из списка живых потому что в виртуальной реальности то на что вы его обрекли означает смерть так чего пугаться революций если вы каждый день и так убиваете».

«Угораздило здесь родиться! — появился под ним комментарий «Модэста Одинарова». — Теперь уезжать — плакать, оставаться — рыдать. А посетить мир в его минуты роковые? О, наш народ в такие мгновенья показал себя во всей красе! Несколько хулиганов терроризируют толпу. Все молчат, терпят. Наконец, кто-то не выдерживает, выходит вперед. И тут начинается! «Да кто он такой!» «Ему что, больше других надо?» «Тоже, смельчак, на их место, видать, хочет!» И сзади за одежду тащат, готовые разорвать. Нет, наш народ без кнута, как без пряников!»

«Так народ пробуждать надо расталкивать нести в его массы идеи», — заступился за соотечественников «Афанасий Голохват».

«Вот и пробуждайте, — открестился от народа «Иннокентий Скородум». — Пока не устанете, почувствовав, что поднимаете пьяного, который снова и снова валится в грязную лужу и блаженно храпит».

Написав это, Авдей Каллистратов вдруг почувствовал, что давно перешагнул свой возраст — тот, которым измерял время внутри, — он увидел, что теперь не только на улицах, но и здесь, в группе, окружают молодые люди, которым не понять его иронии, порожденной печалью и отчаянием. Ему захотелось вдруг снова стать молодым, рубить с плеча, не оглядываясь назад, не заглядывая вперед, и под влиянием минуты он решил объясниться:

«Поймите, я уже немолод, чтобы связывать жизнь с переменой власти, надеясь на грядущие улучшения. Скорее наоборот, все только ухудшится. Потому что власть — это болезнь, и новая всегда острее хронической. Но поверьте, когда рухнет действующая, я буду счастлив!»

Это понравилось всем без исключения.

Авдей Каллистратов улыбнулся, опять подумав, как доверчивы люди и как легко их обмануть, говоря то, что им хочется услышать. А на сайте развернулась ожесточенная полемика. Не слушая друг друга, на ее площадке толкались, как в набитом до отказа автобусе.

«То, что вы описали, «Модэст Одинаров», когда сзади одергивают свои, называется «синдром псарни», хорошо известный в психологии эффект, — посчитал своим долгом просветить «Олег Держикрач». — Когда накалены страсти, тявкают сначала на хозяина, но власть высоко — не укусить, и тогда от бессилия начинают грызться между собой».

«А кто повышает градус ненависти, — не унимался «Афанасий Голохват». — Кто до этого довел говорю же во всем виновата власть».

Спустя полчаса Авдей Каллистратов уже скользил взглядом по ленте:

«Да вы сами-то понимаете, что говорите?» «Пишу яснее некуда — научитесь складывать слога!» «А причем тут еврейский вопрос?» «Притом же, что и русский ответ!» «Логика идиота!» «От такого слышу!» «Дядя, ты совсем ку-ку?» «Ага, я пришел к тебе с приветом!» «Во, блин, пошло мочилово, не группа, а бойцовский клуб!»

Авдей Каллистратов не стал дочитывать до конца.

«От безысходного отчаяния на Руси два пути — либо окунуться в постоянную агрессию, либо впасть в тупое равнодушие, — подливая в огонь масла, прорезался «Иннокентий Скородум». — Даже у самого мерзкого хозяина у нас всегда найдутся заступники, — в этом проявляется на Руси сакральный смысл власти. Вот наши бесы, они, как и Бог, внутри, а их ищут за семью морями».

Это понравилось «Модэсту Одинарову» и «Ульяне Гроховец».

Олег Держикрач читал комментарии и все больше укреплялся в своей догадке — нормальных людей в группе нет. Он заметил, как Никита Мозырь с присущей шизофреникам торопливостью укоротил вопрос «Кому на Руси жить хорошо?» на целое слово, и это вызвало у него иронию:

«Не слишком ли часто мы задаем вопрос: «Кому на Руси жить?» Почему и сейчас, Никита Мозырь, вы подсознательно укоротили его, точно гильотинируя?»

Олег Держикрач усмехнулся, довольный, что так точно подметил крен в русской истории, но вскоре вынужден был пожалеть о своем замечании: в Никите Мозырь проснулся пациент психиатрической больницы.

«Хорошо, кому на Руси жить? — растерялся он. — Хорошо? Кому? На! Коммуна Руси — жить! На Руси жить хорошо, жить хорошо…»

«Как вы их поддели! — по-своему поняла его «Дама с @». — Меня с детства задолбали эти попугаи: “Кому на Руси жить хорошо, кому на Руси жить хорошо…”»

«Наш патриотизм убог, а вера зла, — внесла вдруг серьезную ноту «Ульяна Гроховец». — На словах она мать, а на деле — мачеха».

Прочитав ее комментарий, Олег Держикрач открыл свой старый пост.