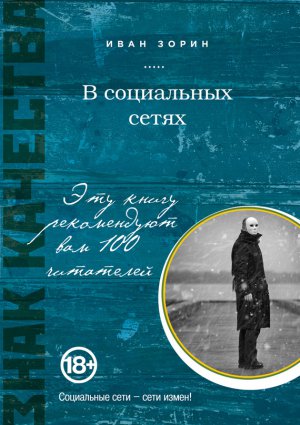

В социальных сетях Зорин Иван

«Спасение через любовь и неприятие инакомыслящих. Как это сочетается? Бывает, лекарство приводит к обратному результату. Был у меня один больной — тихий обыватель, не герой, который на всякий случай приобрел пистолет. Помню его срывающийся голос, нервные пальцы, которые теребили пуговицу на халате, пока он рассказывал свою историю: «Я с детства робкий, можно сказать, трусоватый, и ствол первое время добавил мне уверенности. — По тому, как он назвал пистолет «стволом», я понял, что он так и не повзрослел. — Иду в темном переулке, сердце колотится, а я только крепче сжимаю ствол. Раньше бы я туда и не сунулся, а теперь точно подмывает себя проверить. И компанию подозрительную раньше бы за квартал обошел, но, ощущая в кармане холодную сталь, теперь шагаю напролом. Сам провоцирую, и даже раздражаюсь, что ничего не происходит. Так и шло день за днем. Только замечаю, страхи мои стали нарастать. В парке, как стемнеет, от каждого куста шарахаюсь, а ворона вспорхнет с ветки — хватаюсь за ствол. Можно закурить? — Я поставил перед ним пепельницу. — Ну, вот однажды, не выдержал, хорошо, в лесу был — открыл пальбу. Не помню, как расстрелял всю обойму, очнулся — вокруг птицы окровавленные крыльями о землю бьют. А я стою с пустым оружием, руки трясутся… Ствол я там же в лесу выбросил, но с тех пор меня преследуют страхи…» Так и вера — опасная вещь. Может, лучше ее и не иметь?»

«Выдумали?» — раскусил его тогда «Раскольников», которого еще не исключили из группы.

«Выдумал, — признался он. — Ну, так — к месту!»

«Ни хрена! К стволу привыкаешь, как к руке, попробуй, выброси. А вера, как дым, сегодня есть, завтра и след простыл».

Олег Держикрач хотел выставить свой пост заново, но, пока его перечитывал, передумал. Вместо этого он написал:

- «Прощай, Великая Россия!

- Страна рабов, страна рабов…

- Вы — обойденные Мессией,

- Вы — содержимое гробов!»

ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК

Саша Гребенча появился в группе под настоящей фамилией.

«Что таким скрывать, — набросилась на него «Степанида Пчель». — У них даже пол не определишь».

«Для мужчин я женщина, для женщин — мужчина», — прицепив смайлик, ответил Саша Гребенча.

«Бисексуальный, значит, — уточнила «Аделаида». — Только тебя нам здесь и не хватало!»

Саша Гребенча был не молод и не стар, он курил трубку, бомбардируя тонкими струями дыма низко висевшую люстру, чашку остывшего кофе и пепельницу для гостей, которые к нему не заходили уже много лет. Задумавшись, он кусал конец трубки или чесал им за ухом. Саша Гребенча был интернетовский блогер. Целыми днями он вращался на ввинченном в пол табурете, стучал по клавиатуре, отправляя сообщения в разные группы, где состоял, пытаясь разобраться, кто такой человек. «Человек, — думал он, — человек, человек…» В своем блоге Саша Гребенча рассуждал о жизни и смерти, откликался на мировые события, его отличала искренность, прямота и трезвомыслие, но подписчиков у него было раз-два, и обчелся. В группу Олега Держикрача Саша заходил неохотно, он не мог разделить царившего там пессимизма, считая, что появиться на свет — редкостное везение. В этом он находил общий язык с «Ульяной Гроховец».

«Есть какая-то завораживающая тайна, которая делает жизнь прекрасной, — написал он. — Разгадывать ее, прикасаясь к миру с изнанки, ощущать его глубину, закрытую для поверхностного, скользящего взгляда. Разве не в этом смысл?»

«Жить прикольно, — согласилась она. — Умирать круто».

«Смысл в том, что в жизни нет никакого смысла, — охладил их «Иннокентий Скородум». — И тайны нет. Здесь окружает пустота, а впереди ожидает тьма. А все остальное выдумки. Я и сам написал много книг, увлекая туда, где сам не был, да и не хотел быть».

«Ну, какой смысл у программы! — подключился «Никита Мозырь». — В ней может быть заложена лишь иллюзия смысла, без которой прога дает сбой. Вот мы и мучаемся в отсутствии этой иллюзии».

А потом появился «Модэст Одинаров»:

«Саше Гребенча. По поводу изнанки мира. Вы абсолютно правы, жизнь — величайшая из тайн! В юности, когда я ехал на ночном поезде, то, глядя в окно, всегда представлял, как выскочив на ходу, бегу в темневшие вдоль дороги леса, стучусь в избы, таинственно мигавшие огоньками, а там — пьют вино, ведут разговоры и будут мне рады, как неожиданному гостю».

Полина Траговец писала правду. Когда в детстве мать возила ее к морю, она никак не могла уснуть, слушая в купе ее мерное сопение. Отодвинув занавеску, она прижималась лбом к холодному стеклу, и ее переполняли чувства, ей казалось, что мир, загадочный и таинственный, скоро подарит ей ключ к каждому своему уголку, в котором она будет счастлива.

«Телевизор молча смотрят, — обрезал «Модэста Одинарова» «Иннокентий Скородум». — Пьют водку, и дверь не откроют. А говорить с ними не о чем. Услышишь только то, что им Сидор Куляш приготовил. И потом, это для вас, пассажира, все вокруг было загадочно, а для машиниста? На одном и том же маршруте? Он, конечно, знает про него не больше вашего, но привык. Так и мы, повзрослев, привыкаем, выбора-то нет!»

«Все обыденно, — подключилась «Дама с @». — Но вера-то остается! Вера всегда при нас».

«Вера? Во что? В глубине мы все атеисты, иначе бы не так жили. Я и сам в юности стучался в сердца глаголом, а войдя в годы, понял, что можно кричать до хрипоты, но мир останется глух».

«Мир не однороден, — не успокаивалась «Дама с @». — Тот, в котором вы вращались, оказался глух. Но есть и другие люди, другие места, есть, наконец, церковь, куда вы ни ногой».

«Зачем она так? — смутился Авдей Каллистратов. — Сколько можно мстить». Он вспомнил их жизнь на даче, вспомнил Дашино белое платье, которое задиралось, когда он все сильнее толкал упрямые качели, и ему стало обидно за свою откровенность. Закрыв лицо руками, Авдей Каллистратов сидел перед экраном, на котором продолжалась переписка.

«Церковь? Этот христианский фан-клуб? — ехидничал «Никита Мозырь». — Похоже, вы, сударыня, сбрендили! Считать, что ее прихожане ближе к Христу, все равно, что думать, будто поклонники известного футболиста лучше других умеют забивать голы. Присмотритесь, на ее воротах проступает: «За царство небесное всех порублю, в царство небесное вход по рублю!»

Саша Гребенча читал эти комментарии, и ему делалось тошно. «Как они могут! — думал он. — Как они могут!» Кочуя по группам, Саша познакомился со множеством людей, представляя их в лучшем свете, чем они были на самом деле. Он странствовал по Интернету, глядя на него сквозь розовые очки, не замечая ни царившей там пошлости, ни грязи.

«Разве не чудо, что из обезьяньего царства родилась цивилизация! — написал он. — Разве не чудо, что человеческое общество проделало такой длинный путь!»

Саша был уверен, что эта поражавшая воображение истина встретит всеобщее одобрение, выступив прологом к примирению.

«Чудо чудное, диво дивное, — ухмыльнулась ему смайликом «Аделаида». — Проделать такой путь, чтобы снова стать обезьяньим!»

«Хуже обезьяньего, — тут же налетел «Иннокентий Скородум». — Чем живет человек? Искусством? За прогрессом следит? Нет же, одна у него радость — соседа обскакать! На этой низкой энергии и живет, от ее батарейки и заряжается. Обезьяны хоть друг друга держатся, а у нас все привязанности заменила одна — зависимость от банковского счета».

«Сам ты обезьяна! — написала «Ульяна Гроховец». — Зеркалу морали читай!»

Это понравилось «Модэсту Одинарову», «Степаниде Пчель» и «Даме с @».

«Как же они не любят друг друга, — читая комментарии, подумал Саша Гребенча. — Боже, как не любят!»

Были у него и другие наблюдения. По выходным жизнь в Интернете замирала так же, как и на улице, но к группе это не относилось, из чего Саша сделал вывод, что многие ее участники не ходят на службу. Другие группы посещали, устраивая перерыв на работе, тайком от начальства оставляя короткие, бессвязные комментарии, а в ней «зависали» от души, и почти каждый пост подвергался долгому обсуждению. Несмотря на царившие споры, группа представала тесно сбитой, точно стая собак, дружно бросавшаяся на кость. Саша заметил также, что ее участники симпатизируют друг другу, разбиваясь на мелкие, внутренние группки, как апостолы на «Тайной вечере», вовсе не по религиозным или политическим пристрастиям, а интеллектуальному уровню. Дружили «Никита Мозырь» и «Афанасий Голохват», отмечая как понравившиеся комментарии друг друга, пели в унисон «Иннокентий Скородум» и «Сидор Куляш», которых он представлял в жизни явными антиподами. Людей объединяет не приверженность одному движению или мифу, а сумма полученных знаний и прочитанных книг, рассуждал он, идеологические противники, находящиеся на разных полюсах, быстрее найдут общий язык, чем со своими малообразованными единомышленниками.

«Нас сближают и разделяют не те внешние этикетки, не те ярлыки, которые мы вешаем на себя, заполняя листы социальных опросов или анкету в бюро знакомств, а что-то глубинное, не поддающееся поверке, которое проявляется лишь на опыте, — написал он. — И разве не глупо объединяться в партии с их отвлеченными программами, где вероятность найти понимание не больше, чем в другом месте?»

Это никому не понравилось.

«Ты дурак, или как?» — вопросом на вопрос ответила «Аделаида».

«Сам-то понял, что написал?» — поддержала ее «Ульяна Гроховец».

«Отняли у юродивого копеечку, он и разговорился», — издевался «Сидор Куляш».

У Саши навернулись слезы. «За что? — не понимал он. — За что они меня унижают?» Такие комментарии заставляли его на время покидать группу, пока любопытство и одиночество не перевешивали гордости и обиды.

Осень переходила в зиму, на окнах появилась изморозь, а во дворе облезлая ошалевшая собака ловила пастью одиноко кружившие снежинки. Саша Гребенча вспомнил, как много лет назад в точно такой же серый день его навестил отец. Зажав к кулаке алименты, отец долго топтался у калитки, борясь с проржавевшей задвижкой, потом пересек двор, оставляя на снегу великаньи следы от резиновых сапог, дернул дверной колокольчик, на звяканье которого вышла мать, и они зашептались в прихожей, не подозревая, что сын, подкравшись на цыпочках, припал ухом к бревенчатой стене.

— Ну, зачем ты так. Я же только взгляну.

— А зачем ты? Для него это лишняя травма.

— Я же его отец!

— Именно поэтому!

Испугавшись повышенного голоса, стихли.

— Не будь жестокой, — сглотнув слюну, опять начал отец.

— Я — жестокая? А ты, ты… — Мать захлебнулась в упреках, но, выговорившись, сдалась: — Только в моем присутствии.

Отец скользнул за дверь, мать — его тенью, сложив за спиной руки, прижалась к стене.

— Как поживаешь? — начал отец наигранно весело. Но тут же сбился, запустив в волосы сына шершавую пятерню, привлек к себе. И Саша почувствовал, как его обожгла слеза. Ему сделалось неловко, захотелось, чтобы отец поскорее ушел, и он был рад, когда, сунув руку в карман, тот поспешно выложил на стол горсть карамели, как всегда делал перед уходом. Саша стоял посреди комнаты, растерянно глядел на мать, и ему хотелось расплакаться от бесконечной жалости к себе. Отец в три шага пересек комнату, не прощаясь, вышел за дверь. Мать юркнула за ним, а Саша смотрел в окно на удалявшуюся спину, и чувствовал, что видит отца в последний раз.

Отец жил в мрачном доме, половина которого была наглухо заколочена, точно там поселилось его отрезанное прошлое, и вечером, когда зажигали свет, сквозь покосившийся, щелистый забор с улицы можно было увидеть нарисованного пальцем на пыльном окне детского человечка, составленного из кружка и палочек. А надпись под ним читалась на просвет наоборот лишь в исключительно солнечный день: «Саше пять лет». С годами отец выходил из дома все реже, а, когда однажды исчез, Саша нашел на чердаке множество пустых бутылок, между которыми сновали мыши. Рядом грудились изгрызенные пожелтевшие листы, перевязанные бечевкой. Аккуратно разложив их на полу в свете тускло бившего солнца, Саша прочитал дневник, у которого в отличие от жизни не было начала и конца.

«…сегодня твою игрушечную собачку переехал велосипед, разрезав надвое, и ты беспомощно прижимал к груди ее части, пытаясь составить, лепетал на своем детском языке, и в твоем «гу-гу-гу…» слышалась безмерная жалость. Собачка для тебя была живой, ты ревел, словно ее можно склеить слезами, а я, такой же беспомощный, поднял тебя на руки, прижав к сердцу. Чтобы отвлечь, я купил тебе новую игрушку, но ты показывал пальчиком, точно говоря, что она не заменит старую, погибшую, как родившиеся никогда не заменят умерших. Потом ты успокоился, я повел тебя в парк кататься на чертовом колесе, протягивая вниз ручку, ты показывал на деревья, силясь сказать, что они, такие огромные вблизи, стали крошечными, будто те, с кем мы давно расстались, от кого отдалились, и кто уже истерся в памяти. Мы гуляли весь день, я показывал тебе одиноко гудевших шмелей, жирных гусениц, свисавших с ветвей на блестевших нитях, а, когда ты уставал, усаживал рядом с собой на скамейку. Домой тебе не хотелось, и мне пришлось сказать, что с заходом солнца деревья засыпают, и мы не должны им мешать. Ты не поверил, недоумевая, чем может повредить деревьям наше присутствие, всю дорогу дулся, и я чувствовал свою вину. А вечером после ужина ты опять громко смеялся, посадив на колени, я катал тебя на лошадке, чтобы загладить обман, рассказывал про невидимых сторожей, охраняющих наш сон, которые будут очень недовольны, когда им мешают. Ты сосредоточенно слушал, сдвинув брови, кивал головкой, но, уложив тебя, я сидел у твоей кроватки, смотрел на твое ангельское личико и видел, что

ВО СНЕ ТЫ ГОРЬКО ПЛАКАЛ

О чем? О безвозвратно ушедших? Посвященный в тайну, плакал о том, что никто не придет назад? Склонившись, я поцеловал тебя в холодный мраморный лоб и подумал, что пройдет много лет, и ты забудешь свои детские страхи, обиды, недоумения, как забыл свою испорченную игрушку, но щемящая боль от царящей несправедливости будет жить, забившись в укромный уголок твоего сердца. И жалость, да-да, бесконечная жалость будет внезапно охватывать тебя при виде страданий, жалость, перемешанная с обидой от собственного бессилия. Или твое сердце очерствеет, покрывшись коростой? «Как иначе жить? — будешь оправдывать ты себя. — Иначе жить невозможно». Я не стану осуждать тебя, потому что к тому времени меня не будет. Лиловые пятна ложатся на обои, твое детское одеяльце пестрит, переливается, как полосатый тигр, которого я положил рядом с тобой перед сном. Пока ты мудрее, ты еще помнишь давно мной забытое, и твое превосходство во всем — чистом незамутненном взгляде, пухлом, наивно кривящемся рте, по-своему понимая мир, ты гораздо ближе к его разгадке. А помнишь ли ты, как в прошлое лето ездил к морю, как носился голым по пляжу, пугая возле урны жирных голубей, лениво клевавших объедки? Помнишь, как размахивая лопаткой, топтал босыми ногами ласково набегавшие волны? «Безтрусня, безтрусня!» — дразнили тебя мальчишки постарше, но ты лишь улыбался в ответ своей счастливой улыбкой. И ты первым заметил утопленника. «Дя-дя, — тыкал ты в него своим пластмассовым совком. — Дя-дя». Тело уже накрыли простыней, из-под которой торчали почерневшие ступни. Час назад его вытащили спасатели, напрасно делавшие искусственное дыхание, и уже отошедшие в сторону. Что случилось? Как он утонул? Море здесь мелкое, до буёв — по грудь, оно кишело купавшимися, но в прозрачной воде его заметили только на дне. Взяв за ручку, я отвел тебя под тент, мы стали копать ямки, в которых сочилась вода. Выгребая песок, ты сосредоточенно делал куличи, и мне показалось, по-своему осознал случившееся, став вдруг не по-детски серьезным. Покойника точно не замечали. По-прежнему ели сладкую пахлаву, гоняли мяч, с хохотом доставая, когда тот улетал в море. А он лежал одинокий, отгороженный невидимой стеной, ставший чужим, брошенной вещью, нелепо выглядевшей посреди буйного празднества, и только костлявые чайки, прежде чем взлететь, кособоко прыгали вокруг него. Наконец появился толстяк в белом халате с бордовым от жары лицом. Отдернув простынь — на мгновенье показались застывшие, стеклянные, как у куклы, глаза, — врач тут же выпрямился. От наклона кровь прилила у него к щекам, отступив в тень к спасателям, он достал сигарету:

— Я бессилен.

— А что же нам с ним делать?

— Да что угодно. Хоть фотографируйтесь на память. А надоест — позвоните в морг.

Машина задерживалась. «А куда им спешить, без работы не останутся», — мрачно пошутил врач, прежде чем затушить в песке окурок и направиться к воротам. Под нещадно палившим солнцем уже топтались зеваки, пляжные торговцы, поставив сумки с рапанами, косились на неподвижное тело, на задранные ступни, которые омывали волны, а ты, бормоча что-то на своем загадочном языке, выкладывал в стороне куличик за куличиком…

А завтра мы снова пойдем в парк. Вдоль аллей будут ядовито краснеть маки, а с тополей лететь пух и на блестящих шелковых нитях бут опять свисать зеленые гусеницы. Я возьму тебя на руки, ты цепко, как все малыши, обхватишь мне голову, и будешь щекотать ухо своими непонятными словами, это будет счастьем, но при всей своей мудрости тебе не постичь бездны моего отчаяния…»

Гребенча-старший пропал в одночасье. Говорили, завербовался в тайгу мыть золото, ходили также слухи, что в цыганском таборе он пляшет голым с прирученным медведем, и у него две жены. Но Саша Гребенча не верил. Он знал, что отец давно на небесах, откуда наблюдает за его бессмысленной маетой, оберегая от стерегущих опасностей и подавая во сне нужные советы. Работал Саша, кем придется — кочегаром, грузчиком, случалось, преподавал историю раннего барокко, или читал лекции о кулинарном искусстве. Его везде принимали, но общего языка он не находил нигде. Его все с интересом слушали, но никто не понимал, потому что говорил он всегда самим собой. Сашу Гребенча это мало волновало, к чужому мнению он вообще был равнодушен, а на вопрос, чем занимается, обычно отвечал, что ничем, кроме того, что живет, потому что все остальное не стоит и выеденного яйца.

Разводы в семье наследуются, как цвет глаз, и, вспомнив тот день, когда его навещал отец, Саша Гребенча подумал, что сегодня крайний срок, когда нужно переводить алименты сыну. Надев резиновые сапоги, он пересек двор, погладив льнувшую к нему облезлую собаку, долго возился с проржавевшей задвижкой, а, выйдя за калитку, достал из почтового ящика груду неоплаченных счетов. Ему никто не писал, все давно забыли его адрес, и, оставляя по дороге на почту великаньи следы, он подумал, что, вернувшись, забьет наглухо щель для писем.

Но все это было много лет назад — и воспоминания, и алименты — сын Саши Гребенча давно вырос, превратившись в юношу с острым взглядом и крепкими руками, — и далеко был уже тот серый осенний день, когда ошалевшая собака, лязгая зубами, кусала воздух, ловя одинокие снежинки. Теперь на дворе стояло лето, воздух был, как расплавленное стекло, на стенах домов прыгали пущенные окнами «зайчики», и даже безногому нищему у церкви хотелось петь. Прочитав суждение Никиты Мозырь о церкви, которую он сравнивал с клубом футбольных болельщиков, Саша Гребенча не смог ни ответить.

«Господь с вами, Никита! Сходите в храм, вы увидите, как красиво, как торжественно в нем, особенно на Пасху, — идет служба, пахнет ладаном, и лица у всех благостные, просветленные. А глаза? В них светится тихая радость. Разве это похоже на рев футбольных трибун?»

Саша Гребенча писал от чистого сердца, и казался себе убедительным. Он хотел донести свою правду, не унижая, не оскорбляя чужое мнение, а сделать это со всей кротостью и любовью. Он рассчитывал, что Никита Мозырь надолго задумается над его словами, но тот не заставил ждать.

«Когда Господь создавал человека, указав ему путь в царство небесное, то вряд ли предполагал те обрядовые тонкости, в которых сам черт ногу сломит!»

«Спать на тебя, юродивый! — выстрелила следом «Ульяна Гроховец». — Шел бы отсюда, и без тебя тошно».

Саша Гребенча не нашелся с ответом. «Когда говорят на разных языках, диалог распадается на монологи», — подумал он, и, взглянув на часы, вышел из Сети. Было время запускать бумажного змея. Это увлечение Саша Гребенча вынес из детства, когда отец, аккуратно приклеивал к листу бумаги скрещенные палочки из легкой фанеры, прицеплял змею хвост из мочалки, и, выйдя во двор, собирал окрестную детвору — задирать в небо вихрастые головы. А теперь Саша, как одинокий собачник, выгуливал на поводке свою бумажную птицу, заставляя ее, то нырять вниз, то взмывать в поднебесье. И уже не было рядом отца, не глазели из подворотен мальчишки, а в окнах, отодвинув занавески, шипели: «Сосед-то совсем спятил».

— Эй, мужик! — окликнул раз Сашу Гребенча пьяный. — Чем с вытаращенными глазами бегать, пойдем лучше выпьем.

— А ему тоже нальем? — рассмеялся Саша Гребенча, ткнув пальцем в летящего змея.

— А зачем? Он и так воспарил.

Вернувшись в тот день домой, Саша Гребенча, не раздеваясь, долго стоял в прихожей у зеркала, всматриваясь в жесткие складки, залегшие возле рта, и думал, что и тут оказался в одиночестве, запуская в небо бумажного змея, в то время, как остальные запускают в себя зеленого. По стенам уже плясали тени дрожавших на ветру деревьев, причудливо ложился свет взошедшей, как на дрожжах, луны. В плывших сумерках Саша Гребенча смотрел на темневшую напротив картину в тяжелой раме — натюрморт украл у жизни яблоки в хрустальной вазе, поместив их в вечность, — на светившиеся фосфором часы, замкнувшие бесконечное время в тюрьму циферблата, заставив его бегать по кругу, на пылившиеся в шкафу книги — целое кладбище слов, и думал, почему все, к чему прикасается человек, становится искусственным?

«Разве соловей в ночном саду и на киноленте один и тот же? — написал он в интернетовскую группу. — Мы проводим жизнь в искусственной среде».

«И слава богу! — тут же ответил ему «Сидор Куляш». — Или вы предпочитаете месить вековую грязь?»

Саша Гребенча опять не нашелся с ответом. На месяц он исчез из поля зрения интернетовской группы, не отметившись ни одним постом.

Так прошло лето.

Прикованный цепями к своему одиночеству, Саша давно привык к томительному течению времени, словно пень, обросший мхом и ядовитыми подземными грибами, облепившими вместе с плесенью его корни, но даже ему было трудно пережить начавшуюся, точно насморк, слякотную осень, с ее докучливыми дождями, ненастными утрами, мало чем отличавшимися от вечеров, и походившими на слона, заслонившего серой тушей оконный проем. На улицу боялись выходить даже покойники, и ему оставалось целыми днями, обувшись в теплые ботинки, сидеть на крыльце, глядя на уставший от времени мир с таким выражением, с каким смотрят на медленно текущую реку, и прерывая свое занятие лишь обедом и ужином. Ел Саша Гребенча широко открывая рот, так что у него ходили желваки, долго пережевывал пищу, прессуя тяжелыми лошадиными зубами, а между проглоченными кусками разговаривал с собой:

«С возрастом не постареть — большое искусство. — Но не повзрослеть — еще большее».

Он посыпал блюдо мелко нарезанным укропом, добавив красного перца.

«Мы живем мифами: бедность, богатство, власть. А жизнь устроена иначе. Мы прикасаемся к ней во сне, когда бываем царями, нищими, богами, и видим, что царь тот же раб, а бог слеп, как червь. Так кому завидовать? Кому поклоняться? Кого презирать?»

Так говорил Саша Гребенча.

«И нет сильных мира сего, потому что все одинаково слабы, а социальная лестница вбита в голову, чтобы подменить шкалу счастья».

Так говорил Саша Гребенча.

«О, человек! Где сегодня плоды рук твоих? Нигде! Чем обязаны тебе другие? Ничем! Как ты связан с ними? Никак! Неужели мы вырвались из плена не существования, чтобы провести жизнь в забытьи? Не спать, не спать, не спать! Каждое мгновенье быть в этом яростном и прекрасном мире!

Так говорил Саша Гребенча.

«Дни наши коротки, а ночь длинна. За каждым углом нас, как зверь, караулит небытие, так неужели это не причина для радости? Счастье мимолетно, стоит ли отравлять его темными мыслями?»

Так говорил Саша Гребенча.

Но его слушали только рассевшиеся по забору галки, да собственная тень. Закончив в одиночестве ужин, он составлял в мойку грязную посуду, нацепив фартук, грел воду в огромном, кипятильном баке, и тогда к нему каменным гостем приходило воспоминание…

Он сидел на краю дивана, а его последняя женщина, с которой они прожили год, уходя, бросала упреки:

— Ты из тех, кто, занимаясь любовью, засыпает и видит во сне, как занимается любовью. С тобой можно спать, если только видишь одинаковые сны».

— А что хорошего наяву? — по-своему понял он. — Во сне от тебя ничего не зависит, и все происходит само собой. Наяву от нас тоже ничего не зависит, но кажется, что это не так, и от этого одни мучения.

— А я про что? Только трепаться и можешь. Да во сне бормотать.

От обиды он растерялся.

— Ну, почему бормотать, я владею несколькими языками.

— О, чем больше языков знаешь, тем больше возможностей обнаружить свою глупость! У меня попугай говорит на пяти языках и на всех пяти выглядит попугаем.

Тонкие губы, злые насмешливые глаза.

«Не бросай меня», — хотелось сказать ему, точно он предчувствовал беду, которую увидел за порогом. «Тебя? — зазвенело у него в ушах. — Так тебя со мной давно нет! Ты всегда сам по себе, и жена с тобой правильно рассталась!»

— Не трогай жену! — вскочив, закричал он.

Удивленный, испуганный взгляд. Вещи, быстрее полетевшие в сумку. Треснувшее, как стекло, молчание, в которое камнем швырнули «прощай»? Или это хлопнула дверь? Стук каблуков на лестнице. А потом долгая, растянувшаяся в жизнь, минута, когда он застыл, уткнувшись лбом в дерматиновую обшивку двери. Он не сможет себе ее простить. Почему он не бросился следом? Почему не остановил? Почему снова сел на диван? Тысячи «почему» впиваются пиявками в мозг. На них нет ответа, и они безнаказанно свербят сознание, вытесняя из него визг тормозов, глухой удар и крики собравшейся толпы. Бледный водитель джипа, трясущиеся руки которого не могут достать из пачки сигарету, отброшенная под колеса сумка с разошедшейся «молнией», нелепо выглядевший на тротуаре лифчик. Все это сотрется, исчезнет, пропадет. В памяти останутся лишь неестественно кривившаяся шея и по-детски широко раскрытые мертвые глаза.

«Как все хрупко, — думал Саша Гребенча, осторожно моя тарелку под горячей струей. — Боже, как хрупко».

Прожив много лет в городе, Саша Гребенча переехал недавно в увитый диким виноградом родительский дом, откуда ушел отец, и в котором умерла мать. Опустевший после ее смерти, тот стоял на окраине, в двух шагах от леса, которым Сашу пугали в детстве. Тогда он боялся водяных, леших, утаскивающих в омут русалок, страшился колченогую бабу-ягу и болотную кикимору. А теперь боялся повседневности и, забредая в чащобу, жаждал чуда. «Неужели все так и пройдет? — спрашивал он худощавого поседевшего мужчину в зеркале. — Неужели впереди одинокая старость в обнимку с Интернетом? А, может, это и есть счастье?» На пыльном, захламлённом чердаке когда-то зимовали осы, и Саша Гребенча сжигал их серые, засохшие гнёзда, из которых ушла жизнь. Вспыхивая, они рассыпались горстками золы, а Саша Гребенча, глядя на белый дым, представлял, как в тесных сотах точили друг о друга жала, будто люди — языки. У одиночества много ступеней, вначале отдаляются близкие, потом от себя отдаляешься сам.

Кругом было тихо, как бывает в деревне ближе к ночи, а когда-то в пору студенчества Саша снимал квартиру в шумном городе, и в память ему навсегда врезался старый кирпичный

ДОМ

Согнутый в прямой угол, он был населен, как арбуз семечками, и отрезан от остального мира трамвайными путями, огибавшими его по катетам крыльев, а стороны двора его, гипотенузой, отсекал речной канал с горбатым мостиком, который охраняли глядевшие в воду каменные львы. Летом дом нещадно калило солнце, зимой его камень промерзал насквозь, а осенью мелкий, косой дождь сёк бурый кирпич, смывая облезлую краску, и тогда лужи во дворе стояли по колено. Во дворе были песочницы, в которых днем возились дети, а дальше, за забором, помойные баки, в которых ночами рылись при свете фонарей бродячие псы. На последнем курсе Саша заболел пневмонией и пропустил полсеместра. Завернувшись в шерстяной плед, он целыми днями просиживал у окна. Его квартира была на втором этаже, и скоро он изучил всех жильцов своего подъезда. Вот выходят живущие над ним близнецы — его ровесники, высокие, стройные, — у них ни на минуту не закрывается рот, они говорят одновременно, слушая другого, будто изображение в зеркале, вот угрюмый мужчина с верхнего этажа заводит утром машину, чтобы отвезти в школу сына-инвалида, вот спешит вечером, когда уже зажгли электричество, и фонари на столбах, как воры, полезли в окна, просвечивая дом насквозь, задержавшаяся где-то блондинка, его соседка, которая громким стуком разбудит стареющую привратницу — та родилась в деревне, но всю жизнь провела в городе, и теперь видела во сне бескрайние луга, журавлиный клин, рассекавший надвое голубое небо, и себя озорно, будто в детстве, взлетавшую на косогор.

Была ранняя весна, снег еще лежал на крышах засиженных голубятен, ютившихся рядом с гаражами, — грязный, растрескавшийся, будто покрытый проказой. С утра дом оживал, выплевывая жильцов в демисезонных пальто, а ближе к полудню дощатый, грубо струганный стол во дворе, земля под которым была усеяна желтыми папиросными окурками, занимали пьяницы, стучавшие в домино. Сажая занозы, они грубо матерились, чокаясь, звякали стаканами, а в распахнутое окно доносились обрывки их разговоров.

— Ты что же, дурья башка, раньше не отдуплился? Теперь нам конец отрубили!

— Я на тебя играл, нечего на меня валить.

— Надо же! Ну, всегда-то мерзавец-человек себя оправдает. Да при чем здесь игра, я в принципе. Уж каких гадостей не творит, до какого свинства не опускается, а собой доволен! Подлость одна и лицемерие, а совесть, и, правда, химера.

— Ладно, уговорил, наливай.

А в другой раз дело не заканчивалось столь мирно.

— Нечего кулаками махать! — доносилось до Саши, когда драка уже утихала. — Думаешь, чего добьешься?

— Не твое дело! Что хочу, то и думаю. У нас свобода совести.

— Свобода есть. А совесть? Запомни, твоя свобода кончается там, где начинается мое лицо!

А потом снова раздавался стук слепых костяшек. За месяц Саша изучил всех завсегдатаев доминошного клуба. Среди них выделялся один, без умолку раздававший советы — едва поднимая фишки, он без игры подсчитывал очки, точно видел расклад насквозь. Его таланты ограничивались домино, пропойца с глазами кролика, он даже температуру на улице измерял градусами алкоголя. По утрам, высунувшись в форточку, он, по-собачьи тянул носом воздух и кричал: «Сухое белое!», если погода стояла ясная, зимняя, но не слишком холодная, и — «Красное полусухое!», если было столько же выше нуля, вставало багровое солнце, и накрапывал дождь. Около двадцати градусов шел «Яичный ликер!», с тридцати — «Горькая настойка!», потом — «Водка!» или «Ром!» В доме от него все отворачивались, а он, смирившись с судьбой, терпеливо сносил всеобщее презрение, отвечая вымученной, страдальческой улыбкой. Ночами, глядя на мерцавшие звезды, Саша думал, чем он сможет ему помочь, когда выздоровеет, его сердце сжималось от жалости, он перебирал множество рецептов, пока не засыпал, расписавшись в собственном бессилии.

Прошли годы, Саша Гребенча поменял множество мест, все реже возвращаясь в памяти к маленькой квартире на втором этаже с окнами во двор. Дом с засиженными слизняками стенами остался в юности, но теперь нтернетовская группа, где он поселился, напомнила его. Она также жила своей жизнью, а ее участники походили на жильцов. Как братья-близнецы разговаривали «Иннокентий Скородум» и «Сидор Куляш» — жадно слушая другого и не понимая себя, — припозднившейся блондинкой, будившей привратницу, выглядела для него «Ульяна Гроховец», будоражившая своими постами мужское население группы, а «Олег Держикрач» напоминал ему комментариями угрюмого мужчину, который никак не может завести машину, чтобы отвезти в школу калечного сына.

«Ваша свобода кончается там, где начинается моя!» — читал Саша Гребенча его посты.

«Разве может прикованный к своему телу быть свободным? — вопрошал он. — И разве может, осознавший это быть несвободным? Разве может повесить дополнительные вериги?»

«Значит, мы свободны только во сне? — мягко осадил его «Олег Держикрач», прицепив смайлик. — Мы там даже летаем».

«Много букв! — накинулась «Степанида Пчель» — Это свойственно сумасшедшим».

«Да Вы, батенька, р-э-волюционэр! — добивала «Аделаида». — Хуже «Афанасия Голохвата»!»

Укусы, насмешки, пинки. Группа все больше напоминала Саше холодный дом, где собрались случайные люди, которым некуда пойти, некуда деться и которые совершенно не знают, что с этим делать. И здесь, и там его мучили три вопроса: «Что они видят, когда смотрят? Как понимают то, что говорят? И действительно ли верят в то, во что верят?» И здесь, и там он чувствовал себя посторонним наблюдателем, который пришелся не ко двору.

Лифт в подъезде громыхал с утра до ночи, и по громкости стука Саша мог вычислить этаж, на котором он остановился. Первое время он жадно к нему прислушивался, ожидая, что приехали к нему, но потом перестал обращать внимание. Жильцы обходили его квартиру, позвонив в нее только раз — собирая деньги на уборщицу. Однако той весной, когда он свалился с пневмонией, к нему проявили повышенный интерес.

«Чего вылупился! — по вечерам кричали ему собиравшиеся у лавочки подростки. — Или выходи, или скройся».

Они швыряли в окно снежки, а, когда напивались, летели бутылки.

Саша Гребенча опускал ставни.

«Как же ты надоел! — кидала в него камень «Аделаида». — Сделай одолжение — закрой страницу!»

Саша Гребенча жаловался на спам. А в группе, чтобы не трепать нервы, банил наиболее ретивых гонителей, превращаясь для них в невидимку.

«Куда подевался наш юродивый?» — как слепая искала его «Степанида Пчель», раскинув невидимые руки. И Саша Гребенча чувствовал себя бурсаком, очертившим мелом непреодолимой для нее круг. «Вот он!» — вытянет сейчас железный палец «Зинаида Пчель», от которой он не прятался. Но его ожидания не сбылись.

«Умер Максим, и хрен с ним!» — отпустила его на все четыре стороны «Аделаида».

И это понравилось всем, без исключения.

Видя такое отношение, Саша Гребенча снова вспоминал холодный кирпичный дом и теперь все чаще сравнивал себя с тем горьким пропойцей, который измерял температуру за окном градусами алкоголя и терпеливо сносил всеобщее презрение, отвечая вымученной улыбкой.

Вечера были уже холодными, Саша Гребенча ворочал кочергой угли в камине, не выпуская изо рта трубки, так что сизые кольца затягивало в дымоход. Он вспоминал «Иннокентия Скородума», жаловавшегося на старость, на отсутствие вдохновения, на свое жалкое окружение, и думал, что тот не понимает жизни. Разве одиночество ужасно? Разве тяготит? Саша вспомнил, как Гребенча-старший рассказывал ему про свой взрослый мир, будто был ему не отцом, а старшим братом, как он слушал, затаив дыхание, и подумал, что не находит общего языка с сыном. Саша посмотрел на фото отца, где он держал его на коленях, и подумал, что стал уже старше этого улыбчивого мужчины с ребенком, который показался ему теперь младшим братом, так и не повзрослевшим и немного наивным. «Отцы и дети, — почесал он трубкой за ухом. —

ОТЦЫ И ДЕТИ»

Отложив кочергу, Саша Гребенча сел за компьютер.

«Мне ближе отцы, чем дети, — написал он в группе. — Может, я живу прошлым?»

Он не успел встать, когда появились комментарии.

«Или так и не выросли», — предположил «Олег Держикрач».

«Значит, я тоже, — признался «Иннокентий Скородум». — Молодые сегодня говорят, будто на камеру, говорят бесконечно долго, ничего не сказав».

«Зато вы обделывали молчком свои грязные делишки», — в отдельной ветке ответил ему «Афанасий Голохват».

«Имейте уважение! — возмутился «Иннокентий Скородум». — Я намного вас старше!»

«Старше не значит взрослее Да и кто такие взрослые играют в новые машинки кидают друг в друга грязью Остается удивляться как они умудрились сохранить во всей чистоте и неприкосновенности ум шестилетних детей»

А в Олеге Держикраче проснулся врач.

«Банальные комплексы, — также комментировал он «Иннокентия Скородума». — Несколько сеансов коррекции, и вы обретете свой возраст».

«А зачем? В своих комплексах мне комфортно. Так что оставьте их в покое».

Ответ «Иннокентия Скородума» понравился «Олегу Держикрачу».

«Раньше за слово сажали, потому, что слово не расходилось с делом, — вставил «Модэст Одинаров». — А теперь все видят, все знают, обо всем говорят, но ничего не меняется!»

«И не поменяется, — согласился «Афанасий Голохват». — Надо отстреливать жирных котов которые нами правят да здравствует революция»

«Не помешало бы, — неожиданно поддержал «Иннокентий Скородум». — Хотя это и бессмысленно, но чертовски приятно».

Это понравилось «Афанасию Голохвату», «Даме с @» и «Зинаиде Пчель».

И Саша Гребенча не выдержал:

«Как вы можете! Они же люди, и у них есть дети».

«Люди ли?» — засомневалась «Дама с @».

«А вы, случаем, не чиновник?» — поинтересовалась «Степанида Пчель».

«У них есть деды, — показал зубы «Афанасий Голохват». — И внуки и жены и любовницы».

Получив кучу издевательских смайликов, которым отметился даже Сидор Куляш, Саша Гребенча сник. Он был плохим полемистом, ему было легко сбить дыхание. Яд, содержащийся в словах, парализовал его волю, заставляя думать о невидимом мосте, который может разрушить одна фальшивая нота. «Стеклянная челюсть, — сравнивал он себя с боксером. — У меня стеклянная челюсть».

«Лишь бы правили лучшие, — примирительно написал он. — Лишь бы ценились достоинства».

«Достоинства, — укусил Афанасий Голохват. — А судьи кто нельзя быть таким наивным»

Саша Гребенча вдруг вспомнил последнее свидание с сыном. Они сидели в суши, до хрипоты спорили, при этом сын не вынимал рук из джинсов, напоминая бескрылую птицу. Столик был у окна, и он то и дело отворачивался на проходивших мимо пешеходов, точно ждал кого-то, кто должен зайти.

— Профукали все, — между делом отчитывал он старшее поколение, — проморгали, прочухали, а теперь бедные-несчастные! А нас кто пожалеет? Вы что нам передали? Какой мир? Тот, что получили от дедов? Так нет же, вы, отцы, все инфантильные, вы его ухудшили, испоганили, испохабили. От вас одни стоны, жалобы, нытье…

Саша Гребенча уткнулся в тарелку и, ковыряя перченую рыбу, не мог понять, отчего у него солоно во рту. «От слез, — наконец решил он. — От невыплаканных слез». Подняв глаза, он встретился взглядом с сидящим напротив подростком и подумал, что тому больше подходит роль отца.

— Вот именно, — угадал его мысли сын. — Все вы маменькины детки, слюнтяи-интеллигентишки, ни на что не способные. Привыкли по кухням судачить, да в жилетку хныкать… Разве не так?

— Нельзя быть таким жестоким, — вздохнул Саша Гребенча.

Сын был в просвечивающей гепюровой рубашке.

— Что это у тебя? — показал на его плечо Саша Гребенча. — Грязь?

— Татуировка.

«Лучше бы грязь», — подумал Саша Гребенча.

— А как мать?

— Мать? — удивился сын. — Надо же, вспомнил! Когда она была рядом, у тебя была женщина, но у нее не было мужчины. Она тащила обоих, а теперь вы подравнялись, баба с возу — кобыле легче…

— Это ты про меня?

— А про кого еще? Ударить хочешь? Ну, ударь! Только ты и на это не способен, как же — интеллигент!

Саша Гребенча слушал и думал, что сын прав, он вдруг понял, почему тот постоянно смотрит в окно и косится на дверь, точно ожидая своего настоящего отца, который сейчас войдет и защитит его от пошлого, грязного мира. Саше Гребенча сделалось неловко, но признать вслух сыновнюю правоту было выше его сил.

— А знаешь, кто такой интеллигент? — снова угадал сын. — Тот, на кого дрочат, и кому неудобно за тех, кто это делает.

Отодвинув спиной стул, Саша Гребенча поднялся и, молча расплатившись, поспешно вышел. А теперь при воспоминании об этом его снова покрыла краска стыда. Раскурив трубку, Саша Гребенча закрутился на табурете, точно собирался ввинтить ее в пол, и написал в чат Афанасию Голохвату:

«Дети всегда правы, а отцы всегда никуда не годны, на них природа отдыхает».

Почесав за ухом концом трубки, Саша решил, что этого достаточно для запоздалого извинения: Афанасий Голохват был его сыном, взявшим после развода фамилию матери. Этим и объяснялось его частое появление в совершенно чуждой ему группе, где он чувствовал себя, как в солончаковой пустыни. Незаметно прошла ночь, за окном повисло серое дождливое утро, казалось, что день никогда не наступит, и впереди ожидает лишь продолжение скучного, надоевшего сна. На стене монотонно тикали «ходики» со свисавшей на цепи гирей, собираясь с силами, в них натужено заскрежетала пружина, чтобы отмерить ударом еще один час Сашиной жизни. Сняв у камина чугунную решетку, Саша ворочал кочергой догоравшие угли, которые изредка вспыхивали синими, лизавшими железо языками, будто яркий день его детства в серой золе воспоминаний.

ВОЙНА И МИР

Один из членов группы не отметился в ней ни единым постом. «Вот языком чешут, — жадно читал он ее ленту, равномерно, в зависимости от настроения, распределяя симпатии и антипатии. — А все ж хоть какая-то жизнь». Матвей Галаган был военным. Он подчинялся приказам, умело их отдавал, и к своим сорока дослужился до майора. Матвей Галаган был предан долгу, но в последнее время все чаще задавался вопросом, в чем он состоит? «Раньше все было ясно, — думал он, гоняя роту по плацу, — умирали за веру, царя и отечество. А сейчас? Не за деньги же?» В Бога Галаган не верил, царя давно не было, оставалось отечество. «Что это такое? — ломал он голову. — Земля? Вода? Бескрайнее небо? А может, государство?» Но земля и вода были везде одинаковыми, а государство на его веку рушилось, так что он дважды приносил присягу. «А враги? — думал он. — Те, на кого укажут? Мы должны быть готовыми их убивать. А вдруг они завтра станут друзьями?»

— Брось, не думай, — посоветовал ему сослуживец. — А то, получается, мы — наемники. Как с этим жить?

— Конечно, — кивнул Матвей Галаган. — Ты абсолютно прав.

А в офицерской комнате, прикрывая ладонью листок, написал рапорт об увольнении. В качестве причины он указал ухудшение здоровья, не уточняя, что оно носило психический характер, мучая его смутными сомнениями и безответными вопросами. Сжав бумагу в потной руке, Матвей Галаган долго топтался перед кабинетом полковника, а потом, развернувшись, пошел в казарму, по дороге выбросив бумагу в мусорное ведро. «Деньги проклятые, — глухо бормотал он. — Куда без жалованья?»

В группе Матвей Галаган не вступал в споры, потому что не видел в ней единомышленников, а доказывать что-то людям чуждых убеждений, считал делом безнадежным. Как человек строгих правил, клявшийся в верности правительству, он не мог до конца разделить ни революционных настроений «Афанасия Голохвата», которым, однако, сочувствовал, ни механического, бесчувственного нигилизма «Никиты Мозырь», его раздражала житейская мудрость «Иннокентия Скородума», граничившая с вселенской усталостью, он был далек от наивной восторженности «Саши Гребенча», ему одинаково претили и пессимизм, и оптимизм, считая себя реалистом, он все больше склонялся к жестокой, биологической правде «Раскольникова» — каждый выживает, как может, а зачем, не знает. Однако каждый вечер он проводил в интернетовской группе, его, как наркомана, тянуло в общество незнакомых людей, в кругу которых он оставался тенью. «Плохо, когда в сердце война», — читал он сообщение «Саши Гребенча». «Еще хуже, когда в нем мир», — опускался он к комментарию «Афанасия Голохвата». Подняв за козырек фуражку, Матвей Галаган чесал мизинцем свалявшиеся волосы, и не знал, кто прав. Как военный, он не терпел неустроенности, но его раздражало и смиренное безразличие, которое наблюдал вокруг. Однажды к вечеру, когда на двор уже опустились сумерки, он заглянул в окно казармы и увидел на койках своих солдат, которые, слюнявя пальцы, листали брошюру «100 способов разбогатеть». До хруста в побелевших суставах Матвей Галаган сжал кулаки, но зайти не решился. Всю ночь он перекручивал простыни, точно его кусали клопы, а на другой день гонял роту на плацу больше обычного. «А все из-за таких, — вспоминал он посты «Сидора Куляша», развращавшие по его мнению невинных, которые еще не научились жизни. — Сами не счастливы, а других учат». Вечером Матвей Галаган включил телевизор, щелкая пультом, прыгал по каналам, как воробей по кустам, и везде видел довольное лицо Сидора Куляша. «Народ, как птенец, — в его раскрытый клюв клади что угодно, — раздраженно подумал он. — А мерзавцы этим пользуются». Повернув стул, Матвей Галаган сел на него верхом, навалившись грудью на изогнутую спинку, и, подключившись к Интернету, щелкнул «Мне нравится» под комментарием «Дамы с @» к посту «Сидора Куляша»: «Меня от вас тошнит!»

Ранним утром Матвей Галаган доставал из-под матраса брюки, которые за ночь обретали «стрелки», извлекал из пропахшего нафталином, скрипучего шкафа вешалку с кителем, и, надев форму, осматривал себя в дверном зеркале. Повернувшись сначала левым боком, потом правым — порядок из года в год оставался неизменным, — он щелчком сбивал с кителя налипшую пыль, поплевав на пальцы, разглаживал кустистые брови, и с первым автобусом отправлялся в гарнизон. По нему можно было сверять часы. Минута в минуту с подъезжавшим автобусом он стоял на остановке, пропуская вперед пассажиров, которых всех давно изучил. В выражении их лиц, в том сосредоточенном усердии, с которым они разглядывали плывший за окном пейзаж, он угадывал унизительное смирение перед автобусным маршрутом длиной в их жизнь. Пассажиры сходили и заходили, а Матвей Галаган ехал до конечной, постепенно становясь самым старым пассажиром автобуса. Книг он давно не читал, брать в дорогу журналы считал ниже своего достоинства и снова и снова возвращался к своим мыслям, перемалывавшим его, как жернова. «Жизнь — это выживание, — представлял он мрачную фигуру Захара Чичина, которого знал как «Раскольникова». — И правило в ней одно: с сильными заключить мир, слабым объявить войну». Автобус тормозил с неизменным фырканьем. Пройдя ворота, в которых ему отдавали честь, Матвей Галаган погружался в атмосферу военного городка с незамысловатой архитектурой прямоугольных казарм, колючей проволокой и караулом у развевавшегося флага. «Идти врозь, драться вместе», — учил он, склонившихся над планшетами младших офицеров, а, возвращаясь в холодную съемную квартиру, проходил мимо больничного морга и, глядя на тускло люминесцирующие окна, думал, что и в городе, как на войне, живут порознь, а умирают вместе. «И нет ни правых, ни виноватых, а есть одна человеческая плесень, — вспоминал он опять «Раскольникова». — И мира нет, а война постоянна». Поежившись, он поднимал воротник, ускоряя шаг, чтобы быстрее замкнуться в ракушку своего казенного жилища.

Годы летели, будто курица зерно клевала. Матвей Галаган мотался по гарнизонам, не нажив ни кола, ни двора. «Судьба такая, — вздыхал он. — У солдата и жизнь казенная». В юности Матвей Галаган легко сходился, куда бы его ни переводили, заводил дружбу с офицерами, но с возрастом совершенно обособился. Где-то у него оставалась двоюродная сестра, они вместе выросли, их отправляли на лето в деревню, где над камышами летали огромные стрекозы и стоял запах свежескошенного сена. Днем они секли прутиками старую злую крапиву, такую кусачую, что от нее не спасали даже сатиновые штаны, а на ночь им читали одни и те же сказки. «По щучьему веленью, по моему хотенью», — слушали они, забившись под одеяло, когда за окном плыла багровая луна, и на дворе, казалось, стучит костяной ногой баба-яга. Утром их поили парным молоком, и они, устроившись на сеновале, грызли карандаши, играя в слова.

— Ты умнее, — обиженно кусал он губы, когда побеждала сестра.

— Я старше, — успокаивала она. — На целый год.

Лето их сближало, они перезванивались потом целый год, обмениваясь новостями, школьными впечатлениями и семейной хроникой. В этих разговорах они находили опору, убежденные, что на свете у них есть друг. Так продолжалось до тех пор, пока однажды они не обнаружили, что повзрослели. Матвей Галаган поступил в военную академию, сестра вышла замуж, и уже много лет они как-то само собой перестали общаться. «Жизнь развела, — думал Матвей Галаган, когда случалось вспомнить сестру. — Она всех разводит». Превратившись в нелюдимого одиночку, Матвей Галаган и за интернетовской группой наблюдал, будто в замочную скважину. «Хорошо, что мы никогда не встретимся», — читал он сообщения незнакомых людей, с которыми у него никогда не возникало желания поделиться мыслями. Он был молчалив, и только выпив в компании холостых офицеров, взявших в руки гитару, подтягивал сиплым, огрубевшим от команд голосом: «Наши жены — пушки заряжены…» Однако в жизни Матвея Галагана был момент, когда он едва не исповедовался. В Страстной четверг он зашел в маленькую часовенку на городской окраине, служба уже закончилась, и худощавый батюшка с глазами чахоточного проповедовал двум старушкам-прихожанкам.

— Богатым быть хорошо, — тянул он густым басом. — Все тебя любят, все перед тобой заискивают. Ты чувствуешь себя особенным, и пусть в глубине понимаешь, что причиной всему твои деньги, но гонишь эти мысли. И действительно, какая разница, что на душе у окружающих, раз они этого никогда не покажут? — Поправив рясу, батюшка тронул нагрудный крест. — Да, богатым быть хорошо, все у тебя в друзьях. Кроме одного — Бога.

Он посмотрел в угол, где в темноте жался к стене Матвей Галаган.

— Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому попасть в сердце ближнего, — запричитали старухи.

Сквозняк колыхнул свечи, их пламя наклонилось в сторону Матвея Галагана, будто указывая на него огненными пальцами. Матвей Галаган отпрянул и мелко перекрестился.

— А кто станет оплакивать богатого, кроме его банкира? — гудел батюшка. — Богатство ограждает кованой дверью, поселяя в пустыне.

И Матвей Галаган вдруг подумал, что у него никого нет, что на свете он один-одинешенек и, умри завтра, никто не заметит. От жалости к себе у него навернулись слезы, выйдя из тени, он открыл рот, чтобы излить свое одиночество, но вместо этого сказал:

— Святой отец, я шел по жизни, как лунатик — ни о чем не думая, ничего не замечая, и только иногда, оборачиваясь, вдруг с ужасом видел, что шагал часто по карнизу крыши.

— И проходил мимо ближнего, — вставил батюшка. — Мимо тех, кто переживал за тебя, стоя внизу. Разве это тебя не ужасает? Разве это не безумие? Разве не сон?

Батюшка говорил и говорил. Уже не стало четверга, вместо него были гаснувшие свечи, запах ладана и ровный голос, который заполнял все вокруг. Исчезли старухи, Матвея Галагана охватило какое-то тоскливо-томительное ожидание, а пятница все не наступала, и, казалось, не наступит никогда.

— А может, я и сейчас сплю?

— Как всегда, — расхохотался священник и ущипнул Матвея Галагана за щеку.

Боль странным образом пронзила все тело, и Матвей Галаган проснулся — за полчаса до того, как должен был звонить будильник. Была пятница, ему предстояла служба, но он встал не сразу, как обычно, а, уткнувшись в подушку, долго кусал губы, перебирая, как четки, свою жизнь.

С женщинами Матвей Галаган сходился трудно, а расставался легко. Его всегда бросали первыми, не утруждая себя объяснениями. И только в пору его юности одна дама, собирая чемоданы, бросила: «Кто родился сычом, не умрет вороной». Тогда Матвей Галаган обиделся, а теперь был даже рад, что она ушла, и он не потратил годы на развод, в котором не сомневался. Впрочем, отношения с женщинами давно стали для Матвея Галагана вопросом академическим, он наблюдал за ними не больше, чем за птицами, тянувшимися на юг. По праздникам в гарнизонном клубе собирались офицерские жены, помыкавшие за столом мужьями, так что армейские командиры на глазах превращались в подчиненных. Матвей Галаган видел сухо поджатые губы, улыбки, существовавшие отдельно от лиц, слышал нервный смех, и всем существом ощущал наэлектризованную атмосферу, будто в пространстве между разноименными зарядами. «Тебе хватит, ты и так перебрал, — доносилось до него. — Никакого бильярда, можно хоть в праздник побыть с женой!» Это была цена семейной крепости, которую Матвей Галаган не хотел платить.

— Семья — не армия, на одной дисциплине не удержится, — разводили руками сослуживцы, пряча смущенные улыбки.

— Да уж вижу, ваши жены — пушки заряжены, — дружески хлопал он их по плечу, и думал, что мир — тюрьма, в которой заключают либо в одиночку, либо в камеру на двоих. В такие минуты он опять перебирал женщин, с которыми мог провести жизнь, и был рад, что не остановился ни на одной. И все же вечерами Матвей Галаган подолгу рассматривал аватару с молодой смеющейся женщиной, стриженой каре. У нее светились ровные красивые зубы, а ямочки на щеках были такими глубокими, что казались еще одной парой глаз. Матвей Галаган был неравнодушен к «Ульяне Гроховец». На фоне его тусклого однообразия она представлялась ему богиней, парящей в неведомых далях, он безоговорочно верил ее приключению с мулатом на тропических островах, ее жизнерадостности, проступавшей в каждом посте, и ему не приходила мысль, что такой женщине, которую нарисовало его воображение, незачем посещать интернетовскую группу. Завязать знакомство Матвей Галаган даже не пытался. Несколько раз он, правда, порывался написать ей отдельно в чат, но, вспоминая свой возраст и скудное жалование, так и не решился.

«Все терпят, все подчиняются. До тех пор, пока внутри ни просыпается человек. Тогда всё посылают к чертовой бабушке, кардинально меняя жизнь. Может, ваш час пробил?»