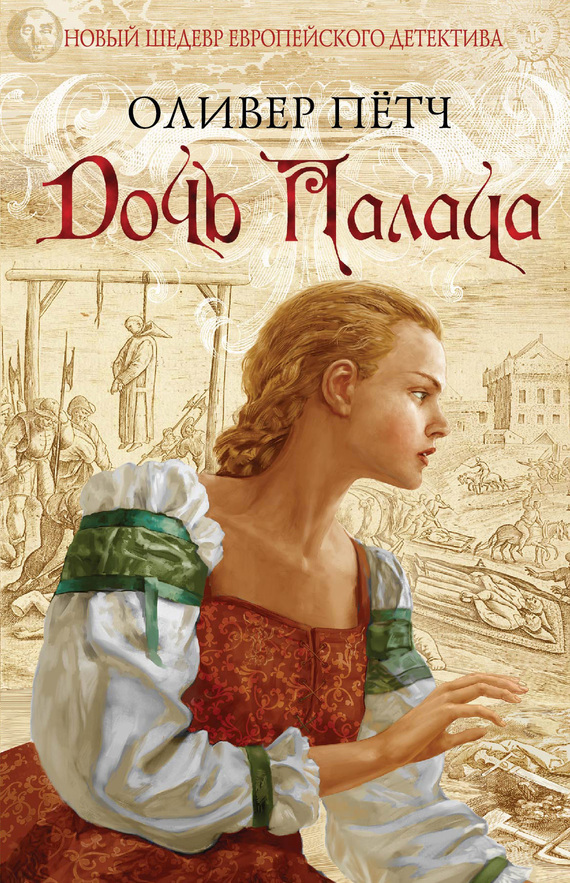

Дочь палача Пётч Оливер

Йозеф, до сих пор поддерживаемый друзьями, рванулся к телу сына. Некоторое время он смотрел на знак, словно не верил тому, что видит. А потом закричал:

— Это Штехлин! Знахарка, эта ведьма, нарисовала его… А потом убила моего сына!

Симону вспомнилось, что он в самом деле в последнее время все чаще видел мальчика у знахарки. Марта Штехлин жила рядом с Гриммером у Пастушьих ворот. С тех пор как Агнесс Гриммер умерла при родах, мальчишка часто искал утешения у знахарки. Гриммер так и не простил Штехлин, что она не смогла остановить кровотечение. Он отчасти винил ее в смерти жены.

— Спокойно! Это вовсе не значит, что…

Лекарь попытался перекричать разгневанную толпу, но безуспешно. Имя Штехлин, подобно пожару, пронеслось над причалом. Некоторые уже бежали через мост к городу.

— Штехлин! Это Штехлин! Зовите стражу, арестовать ее!

Немного погодя у берега не осталось никого, кроме Соимна и мертвого мальчика. Даже Йозеф Гриммер, забывшись в ярости, поспешил за всеми наверх. Слышно было лишь журчание реки.

Симон со вздохом завернул мальчика в полотно, в спешке оставленное прачками, поднял тело на плечи и, сгорбившись и кряхтя, направился к Речным воротам. Он понимал, что сейчас ему мог помочь только один человек.

2

Вторник, 24 апреля 1659 года от Рождества Христова, 9 утра

Марта Штехлин стояла в комнате, погрузив окровавленные ладони в тазик с теплой водой. Волосы спутались, под глазами запали темные круги — она не спала тридцать часов. Роды у Клингенштайнер оказались самыми тяжелыми, какие Марта принимала в этом году. Ребенок шел ножками вперед. Штехлин смазала руки гусиным жиром и погрузила глубоко в утробу роженицы, чтобы перевернуть младенца, но тот постоянно выскальзывал.

Марии Йозефе Клингенштайнер было сорок лет, она успела перенести дюжину родов. Только девять родились живыми, и пятеро из них не дожили до весны. У Марии осталось четыре дочери, однако муж все еще надеялся на наследника. Знахарка успела понять, что в этот раз родится мальчик. Он пока еще был жив. Но с каждым часом возрастала вероятность, что либо мать, либо ребенок не выдержат эту борьбу.

Мария Йозефа кричала, билась и плакала. Она проклинала своего мужа, который, подобно племенному быку, вновь и вновь брюхатил ее после родов, проклинала ребенка и самого Господа. Когда занялся рассвет, знахарка была уверена, что мальчик погиб. Для таких случаев у нее имелся старый багор, которым она при необходимости вынимала мертворожденного из утробы, как кусок мяса, — иногда по частям. Остальные женщины в душной комнате уже послали за священником, святая вода для срочного крещения стояла возле очага. Однако с очередным криком роженицы Марта за ножки вытянула ребенка наружу, и тот, словно жеребенок, потянулся к свету. Он жил.

Малыш был сильным. И, быть может, убил собственную мать, подумала Штехлин, глядя на бледную, вздрагивающую Марию Йозефу и отрезая пуповину. Жена кузнеца потеряла много крови, солома вокруг стала багровой и склизкой. Глаза женщины закатились, как у мертвой. Но, по крайней, у ее мужа теперь появился наследник.

Роды продолжались всю ночь. С утра Марта приготовила отвар из вина, чеснока и фенхеля для восстановления сил, отмыла роженицу и отправилась домой. Теперь она сидела за столом и пыталась скрыть усталость. Ближе к обеду к ней, как теперь часто происходило, заглянут дети. Собственных у нее не было, несмотря на то, что столь многих она приняла в этот мир. Тем более она радовалась тому, что София, маленький Петер и другие навещали ее. Хотя она и дивилась иногда, что такого они нашли в сорокалетней знахарке с ее мазями, горшочками и порошками.

У Марты заурчало в животе. Она вдруг поняла, что уже два дня ничего не ела. Подкрепившись холодной кашей из горшка над очагом, знахарка собиралась хорошенько прибраться. Чего-то ей недоставало. Чего-то такого, что не должно было попасть в чужие руки. Быть может, ей только чудилось…

С рыночной площади доносились крики. Сначала они были едва уловимы — невнятные голоса, тихие и грозные, словно гул стаи разгневанных пчел.

Марта подняла взгляд от миски. Снаружи что-то случилось. Но она слишком устала, чтобы идти к окну и выглядывать.

Затем крики стали ближе, послышался топот. Люди пересекли мощеную площадь, прошли возле трактира и, свернув в узкий переулок, направились к Пастушьим воротам. Теперь в гомоне Марта могла различить имя.

Свое имя.

— Штехлин, ведьма! Сжечь ее, на костер! Выходи, Штехлин!

Знахарка высунулась в окно на первом этаже, силясь понять, что же случилось, — и прямо в лоб ей ударил камень величиной с кулак. У Марты потемнело в глазах, она осела на пол. Наконец придя в себя, увидела сквозь красную пелену, как начала распахиваться входная дверь. Марта вскочила с необычайной быстротой и уперлась в дверь с другой стороны. Кто-то пытался протиснуть ногу в щель. Затем дверь захлопнулась, и снаружи раздались яростные крики.

Марта пошарила по карманам в поисках ключа. Куда он мог деться? Кто-то снова толкнул дверь. Вот что-то блеснуло среди яблок на столе!.. Одновременно придерживая дверь, знахарка, ослепленная потом и кровью, потянулась к столу. Наконец она ухватила ключ и с щелчком повернула его в замке.

На дверь неожиданно перестали давить, но через секунду ее начали сотрясать мощные удары. По всей видимости, ее собрались вышибить тяжелым бревном. Совсем скоро тонкие доски треснули, кто-то просунул в щель волосатую руку и попытался схватить Марту.

— Штехлин, ведьма, выходи, пока мы не подожгли дом!

Марта смогла различить людей за разбитой дверью. Это были плотогоны и извозчики, многих она знала по именам. У большинства их жен знахарка принимала роды. Теперь глаза мужчин горели звериным блеском, пот катился по их лицам, они колотили в дверь и стены. Марта озиралась вокруг, как затравленное животное.

Вдребезги разлетелось окно. В него протиснулось могучее тело Йозефа Гриммера, ее соседа. Марта знала, что он до сих пор не простил ей смерть жены. Неужели именно это вызвало такой переполох? Гриммер размахивал доской с гвоздями.

— Я доберусь до тебя, Штехлин! И убью, прежде чем бросить в костер!

Марта бросилась к задней двери, ведущей к маленькому саду, который жался к городской стене. В саду Марта поняла, что там был тупик — с обеих сторон дома вовышались до уровня стен. А стены в высоту достигали трех метров, не забраться.

Прямо у стены росла маленькая яблоня. Марта устремилась к ней и полезла по веткам. С самого верха, возможно, удастся перебраться на парапет.

Из дома снова донесся звон стекла, затем распахнулась дверь в сад. На пороге стоял запыхавшийся Йозеф Гриммер; в руке он по-прежнему сжимал доску, утыканную гвоздями. За Гриммером в сад высыпали другие возчики.

Марта, как кошка, карабкалась по яблоне, все выше и выше, пока ветки не стали тоньше детских пальцев. Она ухватилась за край стены и попыталась перелезть на парапет.

Раздался треск.

Знахарка съехала вдоль стены вниз, разодрав пальцы, и осталась лежать на мокрой грядке. Йозеф Гриммер подскочил к ней и замахнулся доской для смертельного удара.

— Я бы не стал этого делать.

Возчик оглянулся наверх, откуда прозвучал голос. На парапете, прямо над Йозефом, стоял внушительного роста человек. С плеч свисал изодранный плащ, голову венчала широкополая шляпа с потрепанными перьями. Из-под полей виднелись черные нечесаные локоны и борода, долгое время не видавшая цирюльника. Он стоял против света, поэтому разглядеть удавалось лишь крючковатый нос и длинную трубку, а лица не было видно.

Мужчина говорил, не вынимая трубки изо рта. Теперь он держал ее в руке и указывал на знахарку, которая со стоном скорчилась у стены.

— Убив ее, ты не вернешь жену. Не усложняй себе жизнь.

— Заткнись, Куизль! Тебя это не касается!

Йозеф Гриммер снова овладел собой. Как и остальных, его сначала поразило, каким образом мужчина этот подошел по стене так, чтобы никто его не заметил. Однако момент был упущен. Теперь Йозеф хотел отомстить, и никто ему в этом не помешает. Сжимая доску, он медленно двинулся к знахарке.

— Это убийство, Гриммер, — сказал человек с трубкой. — Ударишь — и я с радостью накину тебе петлю на шею. Обещаю, смерть не будет быстрой.

Йозеф Гриммер помедлил. В сомнении он обернулся на своих спутников, которые, как и он сам, явно смутились.

— На ее совести мой сын, Куизль, — сказал Гриммер. — Можешь сам посмотреть, там, у реки. Она околдовала его, а потом зарезала. И нарисовала на нем дьявольский знак.

— Если это так, то почему ты не возле сына, а за Мартой не пришли стражники?

Йозефа Гриммера словно теперь только осенило, что сын его до сих пор, должно быть, лежит у реки. В ярости потеряв над собой контроль, он просто оставил его на берегу и пустился за остальными. На глаза навернулись слезы.

С неожиданной для него ловкостью человек с трубкой зацепился за край стены и спрыгнул в сад. Он возвышался над остальными на целую голову. Гигант склонился над Мартой Штехлин. Теперь она видела его лицо совсем близко над своим. Этот крючковатый нос, морщины, словно борозды, густые брови и карие глубоко посаженные глаза… Глаза палача.

— Пойдешь со мной, — прошептал Якоб Куизль. — Отправимся к судебному секретарю. Он заключит тебя под стражу. Сейчас так безопаснее всего. Поняла?

Она кивнула. Голос палача, мягкий и мелодичный, успокаивал ее.

Знахарка неплохо знала Якоба Куизля, она приняла в мир всех его детей — живых и мертвых… При этом палач зачастую сам ей помогал. Временами она покупала у него отвары и компрессы против задержек и нежелательных детей. Марта знала его как любящего отца, который души не чаял в близнецах, самых младших своих детях. Но еще она видела, как он накидывал людям на шею петлю и затем выбивал из-под ног скамейку. «Теперь он и меня повесит, — думала знахарка. — Но перед этим спасет от расправы».

Куизль помог ей подняться и нетерпеливо огляделся.

— Сейчас я отведу Марту Штехлин в тюрьму, — сказал он. — Если она действительно как-то причастна к смерти Петера, то получит по заслугам, обещаю. А до тех пор оставьте ее в покое.

Без лишних объяснений палач схватил Марту за шиворот и повел между притихшими плотогонами и извозчиками. Знахарка не сомневалась, что угрозы его были не пустыми словами.

Симон Фронвизер кряхтел и ругался. Он чувствовал, как намокла спина. Это был не только пот, но и кровь, которая просачивалась сквозь тряпки. Кафтан придется перешивать, пятна на черной ткани слишком бросались в глаза. Кроме того, мертвое тело на плечах тяжелело с каждым шагом.

Симон прошел со своим грузом мост через Лех и свернул направо, на Кожевенную улицу. Когда он достиг узких улочек, в нос ударил резкий запах мочи и разложения, который заполнял все вокруг. Симон задержал дыхание и заковылял вдоль жердей, на которых на высоте человеческого роста сушились лоскуты кожи. С балконных ограждений также свешивались шкуры, источая едкую вонь. Несколько подмастерьев с любопытством разглядывали Симона и окровавленный сверток. Для них все выглядело так, будто он нес к палачу забитого козленка.

Оставив, наконец, переулок позади, лекарь стал подниматься левее к утиному пруду. Там под тенью двух дубов стоял дом палача. Он представлял собой внушительное подворье с хлевом, большим садом и сараем для повозки. Симон не без зависти огляделся вокруг. Профессия палача считалась позорной, однако и в этом деле можно было кое-чего добиться.

Симон открыл свежевыкрашенную калитку и прошел в сад. Сейчас, в апреле, как раз зацвели первые цветы и всходили пахучие травы. Полынь, мята, мелиса, рута, тимьян, шалфей… Палач славился в Шонгау своим богатым на травы садом.

— Дядя Симон, дядя Симон!

Оба близнеца, Георг и Барбара, слезли с дуба и с громкими криками побежали к Симону. Они хорошо знали лекаря, и знали также, что он никогда не скупился на игры и шутки.

Дверь в дом распахнулась, и на пороге появилась встревоженная шумом Анна Мария Куизль. Фронвизер встал перед ней с вымученной улыбкой, а дети скакали вокруг и пытались дотянуться до свертка у него на плечах. Даже в свои почти сорок жена палача оставалась привлекательной особой. Угольно-черные волосы и густые брови делали ее похожей на супруга, словно сестру — на брата. Симон часто спрашивал себя, не приходились ли они друг другу родственниками несколько поколений назад. Палачи были не в особом почете, и могли жениться на простых девушках лишь в исключительных случаях, поэтому семьи их зачастую роднились между собой. За столетия складывались целые династии палачей, и Куизли были самой большой в Баварии.

Анна Мария с улыбкой пошла навстречу Симону, но когда увидела сверток у него на спине, его предупреждающий взгляд и движение руки, она окликнула детей.

— Георг, Барбара! Идите поиграйте за домом. Нам с дядей Симоном надо поговорить.

Дети с ворчанием удалились, и Симон смог наконец пройти в комнату и уложить тело на лавку. Тряпица, которую оно было замотано, съехала в сторону. Когда Анна Мария увидела мальчика, она тихонько вскрикнула.

— Господи, да ведь это сын Гриммера! Что же, во имя всех святых, случилось?

Симон рассказал ей, усевшись на стул рядом с лавкой. Анна Мария тем временем налила ему разбавленного вина из глиняного кувшина, и он стал жадно пить.

— И теперь ты пришел к моему мужу, потому что он может сказать тебе, что на самом деле произошло? — спросила Анна Мария, когда лекарь допил. Она то и дело поглядывала на тело мальчика и качала головой.

Симон вытер губы.

— Именно так. А где он?

Анна Мария пожала плечами.

— Сама не знаю. Он собирался в город к кузнецу, раздобыть гвоздей. Ты же знаешь, мы хотим новый шкаф. Старый уже забит под завязку.

Женщина снова перевела взгляд к окровавленному трупу на лавке. Будучи женой палача, она успела повидать убитых более чем достаточно. Но при виде мертвого ребенка сердце все равно обливалось кровью. Она покачала головой.

— Бедный малыш…

Немного погодя Анна Мария снова овладела собой. Жизнь продолжалась; снаружи громко верещали близнецы, маленькая Барбара хныкала тонким голоском.

— Лучше будет, если подождешь его здесь, — сказала она, поднимаясь. — Можешь пока почитать что-нибудь.

Анна Мария улыбнулась. Она знала, что зачастую Симон приходил лишь затем, чтобы полистать растрепанные фолианты ее мужа. Иногда лекарь придумывал самые дурацкие предлоги, лишь бы спуститься к дому палача и порыться в книгах.

Женщина бросила последний жалостливый взгляд на мертвого мальчика. Затем достала из шкафа шерстяное одеяло и бережно укрыла тело, чтобы его не увидели близнецы, если неожиданно зайдут в дом. Наконец она направилась к двери.

— Мне нужно присмотреть за детьми. Наливай еще вина, если хочешь.

Дверь закрылась, и Симон остался один в комнате. Она была просторная и занимала почти весь первый этаж. В углу находилась печь, которую топили снаружи. Рядом стоял кухонный стол, а над ним на стене висел меч палача. Крутая лестница вела в верхние покои, где спали муж с женой и трое детей. Сбоку от печи была маленькая узкая дверца, ведущая в соседнюю комнатку. Симон пригнулся и вошел в святая святых дома.

Слева стояли два сундука, где Якоб Куизль держал все необходимое для казней и пыток: канаты, цепи, перчатки, а также тиски для пальцев и клещи. Остальная часть грозного арсенала находилась в ведении города, и ее держали в тюрьме, глубоко в подземелье. Возле сундуков была прислонена лесенка для виселицы.

Но Симона интересовало совсем другое. Почти всю дальнюю стену занимал огромный шкаф, доходивший до потолка. Лекарь отворил одну из множества дверей и посмотрел на хаос из пузырьков, горшков, мешочков и колб. На внутренней стенке сушились травы, источая запах лета. Симон различил розмарин, козлятник и волчник. За второй дверью открылось множество выдвижных ящичков, подписанных алхимическими знаками и символами. Симону нужна была третья дверца. За ней скрывалось нагромождение пыльных фолиантов, хрупких пергаментов и книг, рукописных и печатных. Библиотека палача, собранная несколькими поколениями. Древние знания, настолько отличные от тех, что Симону давали во время бестолковых лекций в Ингольштадтском университете.

Симон вытащил самый толстый том, который читал чаще всех, и провел рукой по заглавию. «Анатомические исследования движения крови и сердца», — прочел он вслух. Книга многих возмущала своей идеей о том, что вся кровь в человеке, это часть бесконечного круговорота, движимого сердцем. Предположение, над которым профессора в Ингольштадте лишь посмеивались и которое отец Симона считал абсурдным.

Симон порылся еще. «Книга врачевания» гласило название рукописной книжицы в плохом переплете. В ней были перечислены всевозможные способы лечения болезней. Симон открыл ее, и взгляд упал на страницу, где советовали лечить чуму высушенными лягушками. Рядом на полке лежала книга, которую палач приобрел совсем недавно. «Описания хирургических инструментов» ульмского врача Иоганн Шультета была настолько новой, что вряд ли имелась даже в университете Ингольштадта. Симон с благоговением провел пальцами по обложке этого шедевра о хирургии.

— Жаль, что тебя интересуют одни только книги.

Фронвизер поднял глаза. Магдалена прислонилась к дверному косяку и весело смотрела на него. Юный лекарь невольно сглотнул. Магдалена знала, какое она в свои двадцать лет имела воздействие на мужчин. Каждый раз, когда Симон видел ее, во рту у него пересыхало, все прочие мысли куда-то улетучивались. В последнее время стало еще хуже — он думал о ней непрестанно. Иногда перед сном Симон представлял ее пышные губы, ямочки на щеках и смеющиеся глаза. Будь лекарь хоть чуточку суеверным, то непременно заподозрил бы, что дочь палача его околдовала.

— Я… жду твоего отца… — пролепетал он, не отводя от нее взгляда.

Магдалена с улыбкой подошла к нему. В спешке она, должно быть, не заметила мертвого мальчика на лавке. Симон не собирался рассказывать ей об убийстве. То немногое время, что они проводили вместе, было слишком ценным, чтобы заполнять его смертью и страданием.

Он пожал плечами и вернул книгу на полку.

— Просто у твоего отца лучшая медицинская библиотека в округе. И дурак я буду, если не воспользуюсь этим, — пробормотал он. Взгляд его скользнул по белому корсажу, под которым усматривались привлекательные груди. Симон спешно отвел глаза.

— Твой отец смотрит на это иначе, — сказала Магдалена и медленно приблизилась.

Симон знал, что его отец считал книги палача дьявольским порождением. Насчет Магдалены он его тоже предупреждал. Жена сатаны, говорил он. Тому, кто свяжется с дочерью палача, никогда не добиться успеха в медицине.

Симон также понимал, что о браке с Магдаленой не могло идти и речи. Она была «бесчестна», как и ее отец. Но несмотря на это, Симон не мог отделаться от мыслей о ней. Всего несколько недель назад на Паульсмаркт он немного потанцевал с ней. Событие, о котором потом судачили по всему городу. Отец пригрозил ему розгами, если его снова застукают с Магдаленой. Дочь палача выдают за сына палача, так гласил неписаный закон. Симон знал и об этом.

Магдалена стояла теперь перед ним и ладонью гладила его по щеке. Она улыбалась, но в глазах стояла невысказанная печаль.

— Пойдешь завтра со мной на луга? — спросила она. — Отцу нужны омела и морозник…

Симону послышалась в ее голосе мольба.

— Магдалена, я…

За его спиной раздался шум.

— Лучше сходишь сама. Нам с Симоном надо кучу всего обсудить. Теперь ступай.

Симон оглянулся. Палач появился в тесной комнатке, не издав ни единого шороха. Магдалена одарила молодого лекаря прощальным взглядом и поспешила в сад.

Якоб Куизль посмотрел на Симона строгим и пронизывающим взглядом. Некоторое время казалось, что он собирается вышвырнуть за дверь. Потом вынул изо рта трубку и улыбнулся.

— Рад, что тебе нравится моя дочь, — сказал он. — Смотри только, чтобы отец не прознал.

Симон кивнул. Он нередко ругался с отцом из-за того, что часто навещал Куизлей. Бонифаций Фронвизер считал палача шарлатаном. Тем не менее он не мог воспрепятствовать тому, что не только сын, но и половина Шонгау с любой пустяковой или серьезной болячкой мчалась к палачу. Лишь известную часть своего состояния Куизль заработал казнями и пытками. Основную долю дохода Якоб получал врачеванием. Он продавал отвары от подагры и поноса, табак от зубной боли, накладывал шины на сломанные ноги и вправлял вывихнутые плечи. О его знаниях ходили легенды, хотя он никогда не обучался в университетах. Симон понимал, что отец просто обязан был ненавидеть палача. Тот, в конце концов, был его неодолимым конкурентом. И, в общем-то, более умелым врачом.

Якоб Куизль между тем направился в общую комнату. Симон последовал за ним. Комната мгновенно наполнилась густыми клубами дыма. Палачу присущ был всего один порок, но ему он предавался самозабвенно.

С трубкой во рту он прошагал прямо к лавке, поднял мертвого мальчика на стол и, откинув одеяло с тряпками, посвистел сквозь зубы и спросил:

— Где ты его нашел?

Одновременно он наполнил миску водой и начал протирать лицо и грудь убитого. Мельком взглянул на ногти мальчика. Под ними скопилась красная грязь, словно маленький Петер где-то руками рыл землю.

— Возле пристаней, — ответил Симон. Он рассказал, как все произошло, до той минуты, когда все ринулись в город, чтобы призвать знахарку к ответу. Палач кивнул.

— Марта жива, — сказал он и продолжил протирать лицо мальчика. — Я отвел ее в тюрьму. Для ее же блага. А дальше посмотрим.

Симона, как это часто бывало, поразило спокойствие палача. Как и все Куизли, он говорил немного. Но все, что произносил, имело вес.

Палач закончил протирать, и они вместе осмотрели истерзанное тело мальчика. Нос был сломан, все лицо в синяках. На груди они насчитали семь уколов.

Якоб Куизль достал нож из-под плаща и для пробы погрузил клинок в одну из ран. Слева и справа оставалось пространство шириной в палец.

— Нет, здесь было что-то побольше, — пробормотал палач.

— Меч? — спросил Симон.

Куизль пожал плечами.

— Скорее, сабля или алебарда.

— И кто отважился на такое? — покачал головой Симон.

Палач перевернул тело. На плече стоял знак, немного стертый при переноске, но до сих пор хорошо заметный: фиолетовый круг с крестом в нижней части.

— Что это? — спросил Симон.

Якоб Куизль низко склонился над телом мальчика, потом послюнил палец и, легонько потерев знак, взял палец в рот. Почавкал, словно пытался распробовать.

— Сок бузины, — сказал он. — И неплохой. — Поднес палец к Симону.

— Как? Я думал, это…

— Кровь? — Палач дернул плечом. — Кровь давно стерлась бы. Только сок бузины так долго держит цвет. Можешь спросить у моей жены. Ругается на чем свет стоит, когда малыши в нем пачкаются. Хотя…

Он принялся тереть знак.

— Что?

— Краска частично под кожей. Кто-то вколол ее туда иглой или кинжалом.

Симон кивнул. Он видел подобное у солдат из Кастилии или Франции. Они набивали у себя на плечах кресты или изображения Богородицы.

— Но что означает это символ?

— Хороший вопрос, — Куизль глубоко затянулся, выдохнул дым и надолго замолчал. Он заговорил лишь через некоторое время. — Это символ Венеры.

— Что-что? — Симон внимательнее посмотрел на знак. Его внезапно осенило, где он видел его прежде. В книге по астрологии.

— Символ Венеры, — палач прошел в комнатушку и вернулся с запачканным фолиантом в кожаном переплете. Полистал его немного в поисках нужной страницы. — Вот, — показал он Симону.

На странице был нарисован тот же символ, а рядом с ним еще один — круг со стрелой, направленной вверх и вправо.

— Венера. Богиня любви, весны и роста, — вслух зачитал Куизль. — Противоположность Марсу, богу войны.

— Но в чем его смысл на теле мальчика? — спросил Симон в растерянности.

— Это старинный знак, даже древний, — ответил Куизль и снова затянулся от длинной трубки.

— И что он еще значит?

— У него множество значений. Он символизирует женское начало в противоположность мужскому. Это символ жизни, а также продолжения жизни после смерти.

Симон почувствовал, как стало трудно дышать. И вызвано это было вовсе не клубами дыма, окутавшими его.

— Но… ведь это же ересь, — прошептал он.

Палач поднял густые брови и посмотрел Симону в глаза.

— В этом-то и проблема, — сказал он. — Символом Венеры пользуются ведьмы.

И выпустил дым лекарю в лицо.

Шонгау купался в лунном свете. Время от времени наползали облака, и тогда река и город погружались в темноту. У Леха стоял человек и, погрузившись в раздумья, смотрел на бурный поток. Мужчина высоко поднял воротник подбитого мехом плаща и повернулся к городским огням. Ворота давно были заперты, но для таких, как он, всегда найдется лазейка. Требовалось лишь знать нужных людей и располагать небольшой суммой денег. Ни то, ни другое не составляло для этого человека большой трудности.

И тем не менее человек дрожал. Виной тому был не только холод, которым в апреле еще веяло с гор. Мурашки бежали по телу от страха. Мужчина осторожно оглядывался по сторонам, но не видел ничего, кроме черной ленты реки и нескольких кустов на берегу.

Он слишком поздно уловил шорох позади себя. Следующее, что он почувствовал, было острие сабли, ткнувшей спину сквозь меховой плащ, камзол и бархатную тунику.

— Ты один?

Голос прозвучал над самым ухом. Запахло спиртом и тухлым мясом.

Мужчина кивнул, но человеку за спиной этого показалось недостаточно.

— Ты один, чтоб тебя?

— Ну а как же!

Спину перестало колоть, острие отодвинулось.

— Повернись! — прошептал человек.

Мужчина развернулся как по приказу и боязливо кивнул собеседнику. Закутанный в черный шерстяной плащ и в надвинутой на лицо шляпе с пером, тот выглядел так, словно явился прямиком из преисподней.

— Зачем звал? — спросил он и убрал саблю в ножны.

Человек перед ним сглотнул. Затем к нему вернулась его обычная самоуверенность. Он выпрямился и гневно вскинулся на пришедшего.

— Зачем звал?.. Мне говорили, ты и так знаешь!

Тот пожал плечами.

— Мальчик мертв. Что тебе еще надо?

Человека из города ответ не устроил. Он яростно дернул головой и взмахнул тонким указательным пальцем.

— А другие? — прошипел он. — Их было пятеро! Три мальчика и две девочки. Что с остальными?

Чужак отмахнулся рукой.

— До них мы еще доберемся, — ответил он и пошел прочь.

Мужчина бросился за ним.

— Проклятье! Так мы не договаривались!

Он крепко схватил уходившего за плечо. О чем в следующий миг крепко пожалел… Жесткая ладонь, словно тисками, сдавила ему горло. Схвативший его внезапно обнажил белые зубы в улыбке, больше походившей на волчий оскал.

— Ты боишься? — спросил он тихо.

Мужчина сглотнул и почувствовал, как трудно стало дышать. Когда начало темнеть в глазах, чужак выпустил его и отпихнул в сторону, словно надоедливую зверушку.

— Ты боишься, — повторил он. — Вы, торгаши, все одинаковые.

Мужчина закашлялся и отступил на несколько шагов. Он поправил одежду и почувствовал, как постепенно вернулась способность говорить.

— Просто доведите дело до конца, — прошептал он. — Дети не должны заговорить.

Его собеседник снова блеснул зубами.

— Но тебе придется доплатить.

Человек из Шонгау пожал плечами.

— На это мне наплевать. Лишь бы все осталось позади.

Второй, казалось, на мгновение задумался. Наконец он кивнул.

— Нужны имена, — сказал он тихо. — Ты знаешь их, потому назови имена.

Мужчину пробрала дрожь. Он видел детей лишь мельком, но был уверен, что знает их. Он почувствовал, словно переступал через некий порог. Еще не поздно было все вернуть…

Имена слетели с языка, прежде чем он успел что-либо сообразить.

Человек кивнул. Затем резко развернулся и через несколько секунда слился с темнотой.

3

Среда, 25 апреля 1659 года от Рождества Христова, 7 утра.

Якоб Куизль плотно закутался в плащ и шел по Монетной улице, стараясь не наступать в помои и кучи нечистот возле дверей. Ранним утром по улицам еще стелился туман, воздух был влажным и холодным. Прямо над ним кто-то распахнул окно и выплеснул на улицу ночной горшок. Куизль с проклятием отскочил в сторону, и на мостовую прямо возле него обрушился водопад мочи.

Будучи палачом, Куизль был ответственным и за уборку нечистот и исполнял эту обязанность каждую неделю. Совсем скоро он вновь будет бродить по улицам с тележкой и лопатой. Но сегодня на это не было времени. Как только отзвонили шесть часов, к нему явился городской слуга и сказал, что его срочно хотел видеть Иоганн Лехнер. Куизль догадывался, для чего понадобился судебному секретарю. Убийство мальчика вчера обсуждали по всему городу. Слухи о колдовстве или дьявольском промысле расползались по городкам вроде Шонгау быстрее запаха нечистот. Лехнер был человеком, который не затягивал даже с самыми сложными решениями. Кроме того, на сегодня намечался сбор совета, и господам хотелось знать точно, что же крылось за этими слухами.

В голове у палача гудело. Вчера вечером к нему заходил Йозеф Гриммер, чтобы забрать тело мальчика. Тот Йозеф не имел ничего общего с прежним, который несколько часов назад чуть не зашиб знахарку. Он ревел как дитя и успокоился лишь после травяной настойки, которую Куизль готовил всегда сам. Палач и сам пропустил стаканчик-другой…

Якоб Куизль свернул в переулок и направился к резиденции герцога. Несмотря на головную боль, он усмехнулся, потому что под словом «резиденция» крылось совсем не то, что ожидалось. Строение перед ним напоминало скорее неуклюжую обветшалую крепость. Даже старожилы Шонгау не могли припомнить, когда здесь в последний раз бывал герцог. Даже княжеский управляющий, который как представитель курфюрста улаживал в городе интересы Его высочества, появлялся здесь крайне редко и останавливался в своем имении близ Тиргауптена. В обычное время ветхое сооружение служило казармой для двух десятков солдат и канцелярией судебного секретаря. А последний в отсутствие управляющего ведал всеми делами в Шонгау от имени курфюрста Фердинанда Марии.

Иоганн Лехнер был человеком могущественным. Ответственный, в общем-то, лишь за соблюдение интересов Его высочества, за годы службы он добился такого положения, какое позволяло ему влиять и на исход городских дел. Мимо Лехнера не проходило ни одного документа, ни одного распоряжения и ни одной самой ничтожной бумажки. Куизль не сомневался, что секретарь и теперь несколько часов раздумывал над городскими указами.

Палач прошел под каменной аркой, на которой косо висели створки ворот, и шагнул во двор. Часовые устало кивнули ему и пропустили. Куизль оглядел тесный и грязный двор. Со времен последнего нашествия шведов десять лет назад резиденция пришла в еще больший упадок. Правая башня высилась покрытыми сажей руинами, крыши над конюшнями и гумном продырявились и обросли мхом. Между покосившимися перегородками виднелись разбитые повозки и прочий хлам.

Якоб поднялся по истертым ступеням, прошел по темному коридору и остановился перед низкой дверью. Он только собрался постучать, как изнутри донесся голос.

— Заходи.

Секретарь, казалось, обладал крысиным слухом.

Палач отворил дверь и вошел в тесную комнату. За письменным столом сидел Иоганн Лехнер, едва различимый среди книг и пергаментов. В правой руке он держал перо и что-то царапал в черновике, левой указал Куизлю на стул. Хотя в окно пробивались первые лучи солнца, в комнате царил полумрак, единственная сальная свеча давала тусклый свет. Палач опустился на табурет и стал ждать, пока секретарь отвлечется от своих документов.

— Знаешь, зачем я тебя вызвал?

Лехнер устремил на палача пронизывающий взгляд. Судебный секретарь унаследовал черную бороду от отца, который сам служил секретарем в Шонгау. Такой же бледный, те же черные, внимательные глаза. Семья Лехнеров имела большое влияние в городе, и секретарь с удовольствием давал почувствовать это собеседнику.

Куизль кивнул и принялся набивать трубку.

— Оставь, — поморщился секретарь. — Ты же знаешь, я не терплю дыма.

Палач убрал трубку обратно и вызывающе посмотрел на Лехнера. И заговорил лишь спустя некоторое время.

— По поводу Штехлин, полагаю.

Иоганн Лехнер кивнул.

— Народ негодует. Уже сейчас, а случилось все только вчера. И люди говорят…

— А я что сделаю?

Лехнер перегнулся через стол и попытался улыбнуться. Вышло лишь наполовину.

— Ты ее знаешь. Вы ладите с ней. Она принимал роды у твоей жены. Я хочу, чтобы ты поговорил с ней.

— И о чем же мы должны поговорить?