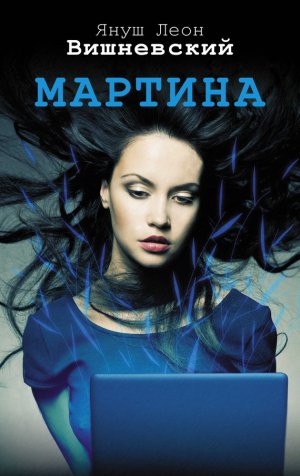

Мартина Вишневский Януш

— Хорошо, что мы встретились! Я хотел поговорить с тобой, — сказал он тихо и потянул ее за руку.

Она покорно последовала за ним. В коридоре он сжал ее руку так сильно, что она даже вскрикнула.

— Ты, видать, с ума сошла, Марти! Что ты хотела сделать? Я же все тебе объяснил. Я не позволю, чтобы ты перед кем-то в чем-то оправдывалась… Не ты… Я в принципе никому ничего не хочу объяснять. — Он осекся, помолчал. — Никому, кроме… — И снова осекся.

Он смотрел в сторону. Выпустил ее руку. Она видела, как за его спиной Ремек махал руками, будто тушил невидимый пожар или отгонял тучу мух.

— Спасибо, не знаю, что еще сказать, развечто… не знаю. Ничего не знаю.

Она повернулась и подошла к Ремеку:

— Если ты меня не уведешь отсюда в течение двадцати секунд, я никогда больше не пойду с тобой в кино.

Он только улыбнулся.

А Магде она оставила записку:

Моя дорогая Шпротка. Я еду домой. Думаю, все как-нибудь утрясется. Я уверена, что это не банальный роман. Магдуся, я верю ему как глупая. Так же как верю и в любовь испанца, и в то, что шпроты были золотыми. Еду подзарядить свою батарейку. На мой солнечный остров. На озеро. Целую.

P. S. Если бы вдруг меня стал искать… какой-то мужчина, то значит, что это Ремек… а он знает, где меня искать.

Она уезжала, а не убегала. Она должна была разложить по полочкам в своем сердце события последних дней. Смести в кучку осколки хрусталя. Она подумала, что обо всем расскажет отцу. Если он всего пока еще не знает. Ей казалось, что он состоит с Магдой в каком-то тайном сговоре. Что она здесь, а он там, дома, сторожат ее. Что вместе заботятся о ней.

Вот и автобус.

Она думала о нем. Он догнал ее, когда она выходила с Ремеком из университета. Он не мог допустить, чтобы она вот так ушла. Извинился перед Ремеком и отвел ее в сторону. В принципе он сказал именно то, что она ожидала, то, что женщина хочет в такой момент услышать:

— Ты появилась в моей жизни как сказка, я хочу этой сказке дописать счастливый конец. Хочу, чтобы мы дописали его вместе. То, что я с тобой пережил… и…

Она смотрела на него, до боли вонзив ногти в ладони. Он говорил что-то о прояснении ситуации. О жене, о ребенке… О годах, прожитых вместе. О том, что он не подлец, потом, что он подлец, поскольку, что бы он ни сделал, все воспринимается как подлость. Он все объяснил декану про снимки. Сказал, что это личное и касается двух взрослых людей, имеющих гарантированное конституцией право на частную жизнь. Рассказал про плагиат.

В таких случаях он бескомпромиссен. Он честен. Во всяком случае, старается быть честным. Он не может дальше так жить, а потому все расскажет жене. И хотел бы сделать это самым деликатным образом.

В этот момент Мартине пришло в голову, что отношение этого мужчины к жене отражает его отношение к женщинам вообще. Она не помнит, чтобы хоть когда-нибудь ее отец в ее присутствии или при ком-либо еще плохо отзывался о маме или старался уязвить ее.

Она видела, как Ремек кружит около каштана на площади перед университетом. Подала ему знак, чтобы он ушел.

Несмотря на эту аферу и эту разлуку, она чувствовала себя в безопасности. Как же это чудесно — знать, что мужчина, с которым она (а она с ним? что значит быть с ним?), такой умный, что он найдет выход в любой ситуации. Она забыла об истории с блогом. Зато вспомнила историю с полотенцем и оборванными жалюзи в лекционном зале. Невозможно, чтобы так небанально начавшийся роман имел банальный финал. Она помнит то ощущение, когда предстала перед ним обнаженной. Тогда она впервые почувствовала себя желанной. Анджей лишал ее смелости. А перед ним она всегда хотела быть обнаженной. Он наклонился к ней:

— Я знаю, о чем ты думаешь сейчас…

Она ощутила озноб. Они сидели в кафе. Он попросил ее подождать. Потерпеть. Попросил ее, «чтобы она была»…

Уже Пултуск. Еще немного, и она будет дома. День-другой побудет с отцом. Потом наверстает упущенное. Ремек на посту. Она поговорит с отцом так откровенно, как никогда до сих пор. Они погасят свет, зажгут свечи. Устроят вечер откровений. Они должны были обсудить планы на зимние каникулы. Вот и будет хороший повод, чтобы все рассказать отцу.

Может, у них обоих есть что рассказать друг другу?

И тогда восстановится равновесие. И как-нибудь все утрясется.

В кармане завибрировал мобильник. Эсэмэски.

Первая от Ремека: «Когда вернешься, пойдем вместе на „Пианиста". Угощаю».

Вторая от отца: «Мартыня. Я знаю от Магды, что ты приезжаешь. Тони ждет. Я тоже».

Автобус медленно пробирался сквозь туман. Прибавлял ходу только тогда, когда с двух сторон огороженная лесом дорога становилась вдруг прозрачной, словно проложенный в лесу стеклянный туннель. Окутанные мглой придорожные фонари мелькавших за окном деревушек выглядели как украшенные ватой елочные гирлянды. «Сочельник, уже через три недели», — подумала она, закрывая глаза.

Сочельник…

Она всегда украшала гирлянды ватой. Одну за другой. Отец ставил елку в углу комнаты, рядом с ретушированной фотографией дедушки и бабушки, мама хлопотала по хозяйству, а она не могла дождаться момента, когда отец выйдет из ванной гладкобритый, завяжет галстук перед зеркалом в прихожей, поправит пиджак, тихонько постучит в спальню, где переодевается мама, и спросит:

— Марыся, облатка в буфете?

Не ожидая ответа (а чего ждать, облатка ведь всегда была там), он подходил к буфету, доставал облатку, не спеша разворачивал бумагу, клал всегда на то же выщербленное фарфоровое блюдечко, и они вместе вставали перед дверью спальни. Потом к ним выходила мама, отец целовал ее руку, обнимал и прижимал к себе.

Положив голову на плечо отца, мама глазами, полными слез, смотрела на нее сверху. Каждый год было одно и то же: она украшала гирлянды ватой, облатка ждала в буфете, отец обнимал маму. И сколько она себя помнит, она ждала именно этого момента. Не столько подарков под елкой, и даже не дорогу в костел, когда родители шли впереди, держась за руки, а отец тянул санки, на которых она сидела, и ей казалось, что весь мир завидует ей.

Когда родители расстались, она по-прежнему украшала гирлянды ватой и по-прежнему ждала маму перед дверью спальни. Но уже не чувствовала никакой радости. Только беспокойство, как перед тем ужином с матерью — в молчании, за столом, на котором стояли два пустых прибора.

Тот, второй, всегда на том месте, где стоял стул, на котором обычно сидел отец.

Справиться с этой рождественской грустью матери не помогали ни посещения психотерапевта в Ольштыне, ни коньяк, который она пила тайком с утра в сочельник, как всегда хлопоча на кухне, жаря карпа и готовя селедку под шубой, а после ужина недрогнувшей рукой вываливая все это в мусорное ведро. Потому что в их семье только отец ел селедку. Потом сочельники были только у бабушки. В Зелёнке, в Борах Тухольских. Потому что мать в одно прекрасное лето уехала в Голландию. К подруге в Амстердам. Мартина тогда училась во втором классе. Мать вернулась через три недели. Она пригласила в ресторан ее и отца и сказала, что забирает ее в Амстердам. Что они будут пока жить в доме подруги, что она нашла работу и что «со школой не будет никаких проблем, потому что муж подруги — директор англоязычной школы для детей дипломатов в Гааге и обещал принять Мартину уже с сентября». Отец молчал, а она на весь ресторан разревелась, что никуда не поедет, что здесь у нее друзья, свой мир и что она не хочет жить ни в каком Амстердаме. Что она не мебель, которую можно по желанию перевезти на новую квартиру. Она выбежала из ресторана и поехала к бабушке в Зелёнку. Мать нашла ее там. Просила, умоляла. Говорила о своей жизни, которую хотела бы устроить, пока еще есть время. Что здесь, где все, даже «это чертово озеро перед домом», напоминает отца, у нее ничего не получится. Что только там, вдали, она сможет перестать «ждать, пока он раскачается», и попытаться начать все сначала.

Она не поехала с матерью в Голландию. Теперь, когда она думает об этом, ей кажется, что была жутко несправедлива. Отец снимал тогда комнату в Ольштыне, а потому ей все равно пришлось покинуть Щитно. В сущности, когда она переехала в Зелёнку, она оставила и своих друзей, и свой мир, на который она постоянно ссылалась в спорах с матерью.

Через год после отъезда матери отец вернулся в Щитно и поселился в их доме над озером. Она вернулась в Щитно и тосковала о том, что оставила там, в Борах Тухольских. Потому что твой мир, и она знает это с Зелёнки, не имеет ничего общего с почтовым адресом. Это не столько географические составляющие, сколько люди, с которыми встречаешься, события, в которых участвуешь, и воспоминания, которые хочется оставить при себе. И среди всех этих событий и воспоминаний сочельник — нечто исключительное. Поэтому теперь, спустя годы, она понимает, что мать была права, убегая в мир, в котором на рождественском столе только один пустой прибор. Интересно, как она теперь… все так же ставит два пустых прибора на рождественский стол в новой семье? И все так же, совсем не случайно, разрушает мечты какой-нибудь девочки на санках?

Автобус остановился. Она открыла глаза. Щитно. Несомненно. Только в Щитно автобусная станция такая маленькая, что выглядит как велосипедная стоянка и находится рядом с палаткой, тоже маленькой, с вывеской «Мясо». Тони увидел ее в окне автобуса. Начал лаять и скакать как ошалелый, опираясь лапами о багажные люки автобуса. После танца радости Тони она поздоровалась с отцом. Они поехали домой. Пока отец ставил чайник, она прошлась по дому. Она всегда так делала по приезде домой. Ставила сумку в прихожей и еще в пальто или куртке проходила через всю квартиру. Только после того как проверит, все ли на своих местах, она чувствовала, что на самом деле вернулась.

Ее комната с кроватью под окном.

Буфет в столовой. Зеленая картонная коробка с адресованными ей письмами, открытки из Амстердама. Шкаф, в котором она заснула, когда рассыпалась бракованная ваза.

Кабинет отца. Включенный компьютер. Книги, журналы и бумаги на столе, на полу и подоконнике. Тарелки с остатками еды. Монитор, обклеенный желтыми листочками. Откупоренная бутылка вина. Миска с водой для Тони рядом с принтером на полу. Заляпанный, порванный и склеенный скотчем диплом кандидата технических наук приколот кнопками к стене. Спальня родителей. Засушенный свадебный букет, висящий вниз головой на трубе батареи. На подоконнике фотография улыбающейся матери на смотровой площадке Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Компакт-диски, разбросанные по ковру. Стопка книг на ночном столике. Вышитая руками матери подушка на застеленной и нетронутой половине кровати. Ничего не изменилось.

Она проснулась около полудня. Тони лежал под одеялом у нее в ногах. На столе она нашла завтрак и записку от отца. Он поехал в Варшаву, вернется поздно вечером.

P.S. Грибной суп в красной кастрюле. Звонила Магда.

По пути в ванную она нажала клавишу CD-плеера. Дидо. Ее последний альбом «No Angel». С ума сойти! Прямо как в их квартире. Магда в последнее время слушала почти исключительно Дидо. Она позавтракала. Вышла с Тони на прогулку.

Вернулась и села за компьютер отца. Она хотела войти на свой блог. Кликнула Экран проснулся. Появился текст в ворде. Наверное, оставил отец. «Сохраню его и открою блог», — подумала.

В тексте были одни буквы. Никаких формул или схем. Отец ведь никогда не писал текстов без формул и схем! Заинтересовалась, зачиталась.

О восхищении словом

Одни цитируют Библию («В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог»), другие призывают на помощь генетику, утверждая, что способность говорить не что иное, как результат эволюционной мутации определенного гена на Y-хромосоме и, одновременно, наличия короткой последовательности генов FoxP2 на седьмой хромосоме. Что якобы (исследования находятся на начальной стадии, и их пока нельзя считать основой новой теории) благодаря мутации Y-хромосо-мы и белку, закодированному через FoxP2, эволюция подарила людям участки мозга, ответственные за речь. И это замечательный подарок. По своей важности и по своим возможностям сравнимый с кодом ДНК.

Если исходить из того, что в разговорном языке люди используют десять тысяч существительных и четыре тысячи глаголов (при последнем просмотре телевизора я убедился в том, что это предположение слишком оптимистично), то с помощью грамматики можно соединить эти существительные и глаголы более чем в 6,4 миллиард фраз, состоящих из пяти слов. Если предположить, что для произнесения каждой из этих фраз требуется только секунда, то для того, чтобы произнести их все, понадобится более миллиона лет. Конечно, женщины справились бы с этим заданием на несколько лет раньше, но и для них все завершилось бы совсем не скоро. Правда, самое важное они наверняка сказали бы в самом начале.

Бог ли помог на пути от непонятных мычаний Homo erectus до поэзии современного Homo sapiens или только определенного вида белок, для большинства из нас — лишь научный курьез. Существенным же для всех является тот факт (часто совершенно неосознаваемый), что Человек является Человеком на самом деле благодаря речи. Без слов не возникли бы идеи, которые привели к тому, что между изобретением копья и выводом на орбиту космической станции прошло всего лишь 12 тысяч лет. Но самом деле людей в речи восхищает не ее миссия носителя прогресса. Их в словах восхищает то, что можно благодаря им пережить. И что такие переживания можно передать другим.

Со времени открытия Гутенберга из Майнца свыше 600 лет тому назад слушающего и говорящего могли уже отделять пространство и время. Слова нашли свое место в книгах и газетах. И восхищение словами приумножилось. Люди начали писать.

Из букв-литер возникла литература.

Используя 32 буквы, можно написать бесконечно много слов. Составить из них приказ об увольнении, смертные приговоры и свидетельства о смерти, но можно также написать нечто гениальное и изменяющее мир, как, скажем, «Жестяной барабан».

Восхищение словом в книгах не было простым восхищением информацией, которую несут эти слова. Если применить математическую модель Шеннона к беллетристике, то выяснится, что большая часть содержащейся в книге информации — шум, а не информация в термодинамическом смысле. Но, несмотря на это, люди хотят тонуть в этом шуме, потому что находят в нем вдохновение для своих фантазий и начало химии собственных эмоций. Когда я читаю в научных журналах анализы сонетов Шекспира с точки зрения теории информации, мне всегда приходит на память анекдот об американском физике, нобелевском лауреате, соседе фермера, у которого по какой-то причине не неслись куры. И тогда в один прекрасный день сосед фермер попросил у нобелевского лауреата совета и помощи. Тот через неделю после посещения фермы позвонил фермеру и начал разговор такой фразой: «Билл, вначале допустим, что курица круглая…»

«В начале было Слово…» Если действительно Бог и есть тот самый Программист, то и в «начале» интернета Библия не ошибается. Ибо в начале интернета (более 30 лет тому назад) было слово. Даже если непосредственные исполнители планировали нечто другое. Мало кто знает эту историю.

Вечером 20 октября 1969 года группа компьютерщиков в вычислительном центре Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) должна была впервые в истории человечества сделать так, чтобы два компьютера «заговорили» друг с другом. Вторым был компьютер Стенфордского института на севере Калифорнии. UCLA должен был послать слово «log», представлявшее простой кодовый набор букв, а Стенфорд получение каждой буквы должен был подтверждать ее повторением.

UCLA послал «L», Стенфорд подтвердил получение и довел до «LL». UCLA послал «О», Стенфорд начал было подтверждать получение, но в этот момент связь прервалась. Система зависла. На экране в Лос-Анджелесе осталось только «LLO». И это так необычайно символично. Американцы часто произносят «Hello» с глухим «he», и получается «(he)llo». «Привет» — такова первая информация, переданная по интернету. Причем вопреки воле отправителя.

В начале было Слово…

Стоп!

Отцы не пишут таких текстов! Такой текст мог написать Бон Джови, ее профессор из Гданьска или какой-нибудь умник из варшавской газеты, но не отец. Что-то здесь не так. Отец должен писать свои формулы, ну иногда письма А здесь вон что! Она была изумлена. Ей казалось, что уж кто-кто, а она должна знать раньше других, а не узнавать случайно. Даже если он пишет только в стол. Написала мейл Магде.

Бонжур Мадам, Мэги.

Слушай, я знаю, что ты звонила. Тони хотел взять трубку, но он не говорит по-французски. Слишком редко приезжаешь ко мне в Щитно, чтобы он успел научиться. А потому ответил Daddy. Сразу потом поехал на весь день в Варшавку, а я спала. У окна с видом на озеро. Сама знаешь, как хорошо спится в Щитно. Даже не пытайся звонить до полудня. Девять здесь — это как полночь у тебя. Я приняла душ уже после полудня и слушала Дидо. Мой Daddy слушает Дидо! Как и ты. Слушай, я тут нашла один текст.

Текст QL'. Тебе такие нравятся. Посылаю в приложении. Если не знаешь, что делать с приложением, позвони Ремеку. Он поможет тебе его открыть. Если он задержится, скажи ему, что я больше никогда не пойду с ним в кино. На «Пианиста» тоже. Тогда он наверняка прибежит. Как ты думаешь, кто мог написать такой текст?!

Береги себя.

Марти

Она прошла в родительскую спальню. Среди валявшихся на ковре дисков нашла вальсы Штрауса (она знала, что они есть у отца, потому что во время последнего посещения он половину субботнего вечера провальсировал с Магдой). Принесла бокал для вина. Погладила Тони, который лежал у нее в ногах под компьютерным столом. Наполнила бокал. Включила музыку и начала писать.

Теряет ли магию подвергнутая анализу любовь?

1. Если бы Иисус дожил до семидесяти лет, думаю, он не любил бы всех людей подряд. Только незрелые и наивные люди могут любить все человечество. Иисуса распяли слишком рано, и Он не успел набраться опыта. Магда даже говорит, что Иисус любил бы только Мать Терезу, Януша Корчака и Максимилиана Кольбе. Кроме них, Он мог бы немного любить небольшую горстку людей. Так говорит Магда. Но Магда в вопросах религии необъективна и наверняка неточна.

Но даже даже при том, что я не согласна с Магдой в вопросах религии, мы совместно определили, что Иисус должен не любить одного приходского ксендза в микрорайоне большого города на севере Польши. На территории этого микрорайона находится большой, недофинансируемый и постоянно нуждающийся в средствах дом малютки. Кроме того, в мусорных баках этого микрорайона регулярно находят останки новорожденных, брошенных матерями сразу после родов. Директриса дома малютки, пожилая верующая женщина, обратилась к городу с просьбой выделить комнату со специальным окном, куда женщины, оказавшиеся в драматической ситуации и от отчаяния готовые выбросить своих младенцев на помойку, могли бы анонимно принести их. Короче говоря, подкинуть. Город должен был «рассмотреть это после изыскания средств». Директриса знала, что город долго может заниматься «рассмотрением». Она не хотела ждать сложа руки, а потому одновременно обратилась и в приход. Приход ответил оперативно, в первое же воскресенье. Во время проповеди. Молодой, грубый, толстый и шепелявящий ксендз гремел с амвона о падении морали и «подстрекательстве со стороны отдельных учреждений к греху прелюбодеяния и перекладывания плодов этого греха на плечи боголюбивых прихожан». Мне стало стыдно перед Магдой за этого ксендза.

2. Любовь часто связана со страданием и болью. У некоторых женщин болят отбитые почки.

К. (инициал изменен) изучает социологию, она привлекательная брюнетка, такая, вслед которой свистят парни со стройки. К. ненавидит ночные бары, громкую музыку и, несмотря на это, регулярно приходит в бар Магды в «Меркюр». Она приходит туда со своим мужиком, или, как говорит Магда, он притаскивает ее туда. У Ярека широкий шрам на бритой голове, узкие глаза, тонкогубый рот и оставшаяся с армейских времен татуировка на предплечье. От него редко когда что услышишь, зато при нем всегда кожаный бумажник, туго набитый банкнотами. Магда говорит, что в его пенисе больше сантиметров, чем пунктов в его ай-кью. Но это больше тридцати сантиметров, а в такое Магда не верит. Когда К. расчувствуется, она говорит, что любит Ярека и что он — мужчина ее мечты. Ярек, видать, знает об этом, потому что, когда слишком много выпьет, тащит К. в мужской туалет, чтобы она ему «облегчила бремя», и К. ему «облегчает». Но это еще, считает Магда, не самое плохое. Хуже всего то, что к К., привлекательной молодой женщине, часто пристают мужики. Ярек, хоть он и обрит, никакой не крутой и выплескивает свою агрессию не на этих мужчин, а на нее. Он может назвать ее не-перебесившейся университетской шлюхой и ударить. Однажды К. вспылила. Выбежала из бара, Ярек побежал за ней. Они долго не возвращались, и Магда пошла посмотреть, что случилось. Лицо у К. было все в крови, она лежала на грязном снегу и стонала. Ярек сначала перевернул ее, а потом ударил лежащую по почкам. Магда позвонила в «скорую». После того случая К. не приходила в бар полгода. Потом стала снова появляться. И опять с Яре-ком. А когда Магда спросила ее, то она испугалась, заозиралась по сторонам, чтобы точно знать, что Ярек не услышит, и прошептала, что, «когда он не бьет, он хороший и благородный». Магда говорит, что знает нескольких таких «хороших и благородных, когда не бьют». У некоторых есть ученые степени и служебные автомобили. А кое у кого и жены. Интересно, по какому месту они лупят своих жен, если любовницам отбивают почки? А когда не бьют, они ведь «добрые и благородные мужчины».

Тони напомнил о своем существовании. Начал нежно покусывать ее босую ногу. Он хотел гулять. Она кончила писать. Только проверила, не пришли ли мейлы. Была реклама с предложениями Мерлина, где она часто заказывала книги. Ждал ее и мейл от Магды!

Мартиника,

ты недооцениваешь меня, бабу!

Если кто-то в состоянии смешать 5 граммов (sic!) зубровки, 80 граммов яблочного сока и 15 граммов минеральной без газа, продать это японцу как культовый французский дринк в баре в «Меркюре» и еще взять за это большие чаевые, то он сможет и открыть приложение без мужика. Много вещей можно сделать без помощи мужика, хотя с мужиком некоторые из этих вещей делать приятнее.

Несмотря на это, Ремек прибежал к нам на квартиру, причем сегодня утром. Вытащил меня из постели. Утром!!! Прикинь!!

Только потому, что это Ремек и я знаю в подробностях о его трудном детстве, я не треснула его будильником, который остался в наследство от твоей бабушки.

У Ремека, этого «Оптимиста Тысячелетия», скудеет оптимизм. Ремек опечален, и это еще до восьми утра. Официально он прибежал узнать, благополучно ли ты добралась (как будто не мог позвонить тебе!), а неофициально хотел вывести меня на тему профессора. Он был опечален, как мать, отдавшая своего ребенка на операцию по пересадке костного мозга. Ты, видать, каким-то драматическим жестом переместила его из-под каштана «на дерево», и исчезла с «пожилым, не вызывающим доверия чужим мужчиной», и была при этом «такой грустной, как никогда». Я, конечно, ничего ему не сказала о «пожилом мужчине». Знай только одно, Марти, говорю тебе это сейчас как опытная подруга из бара: Ремек переходит от фазы покупки тебе билетов в кино к фазе размышлений о том, как подержать тебя в темном кинозале за руку. И о том, чтобы тебе этого тоже хотелось. Ты это уже проходила с Анджеем-компьютерщиком, а потому тебе известны возможные сценарии. Подумай над этим и в подходящий момент положи Ремека в морозилку, не то из него вытечет весь допамин и улетучится радость жизни. Он ведь должен еще выплатить аипендию в Старгарде, а при случае и осчастливить там какую-нибудь женщину. Кроме того, Ремек сказал мне, что едет на похороны. Тот ребенок без глазных яблок, что родился у Аниты, умер. Оказалось, что, кроме глаз, еще какие-то органы были несформированы. Умерла малышка Юлия. Когда Ремек сказал, я не знала, радоваться или плакать. Не хочу больше об этом, потому что меня начинает трясти и я не попадаю в клавиши. Есть еще новость для тебя (заметь, что тебя нет в городе меньше 24 часов, а ты могла бы своей особой заполнить пол-«Ньюсуика»). Вчера поздно вечером, когда ты ехала в Щитно, в дверь постучал твой друг «из твоей деревни». У меня как раз был Тео на докармливании (я заметила, что у мужчин часто имеет место интересная закономерность: едят они у одних женщин, а засыпают в постелях совершенно других). У Анджея, когда он узнал, что тебя нет, было такое лицо, что бедный Тео оставил недоеденный рассольник и поспешил к себе.

Слушай, красавчик Анджей (похудел, глаза стали выразительнее, трехдневная щетина и черный пуловер, который легко снимается через голову, короче, выглядел супер!) пришел как ни в чем не бывало и сказал, что «должен актуализировать „iMac" Мартины. Шарил глазами по комнате, будто думал, что, может, ты все-таки осталась, только спряталась и лежишь, например, под диваном. Мне его вдруг стало так жаль, что, когда он пошел долбить на твоем компе, я заварила зеленый чай, который он так любит и который ты ему всегда подавала, и принесла ему. Я ходила по дому в шерстяных носках, и он не слышал, как я вошла в твою комнату и встала с кружкой за его спиной. А теперь, Марти, слушай внимательно: он сидел перед выключенным компьютером и в его глазах были слезы. Я поставила чай рядом с клавиатурой и вышла, сделав вид, что ничего не заметила. Ты ведь знаешь, что я теряюсь, теряю contenance начинаю говорить по-французски, а иногда даже теряю сознание в присутствии плачущих мужчин. Пришлось уйти, чтобы ничего такого не произошло. Через час Анджей вышел из твоей комнаты, отнес пустую кружку на кухню и попрощался со мной. Твой «iMac» такой же красивый, как и до его посещения, так что насчет компьютера не беспокойся. А теперь этот текст…

Руки у меня дрожат, и ноги тоже. И нутро дрожит. Марти, мне нет нужды гадать, кто написал этот текст. Я просто знаю. Я читала его минимум десять раз. Из них четыре раза — до тебя. Может, не совсем в такой версии, которую ты мне прислала, но все его прекрасные мысли о слове, науке, Боге и интернете там уже были.

И были там еще очаровательные орфографические ошибки, и этими-то ошибками он меня тоже растрогал. Этот текст мог написать только Петр, то есть твой отец.

Я подумала, что он за это заслужил послушать Дидо, и велела одному типу из бара сделать для меня копию, а ему послала «Почтэксом» свой оригинал. Потому что твой отец заслуживает того, чтобы иметь только оригиналы. А еще в коробку с Дидо я всыпала килограмм «коровок». Таких, которые тянутся.

Ты знаешь, что он может съесть полкило «коровок» за час? Знаешь?

Еще я нашла самый красивый в городе голубой галстук — он подходит к его рубашке с запонками, в которой он танцевал со мной вальсы, — и тоже положила к Дидо. Чтобы сегодня в Варшаве он мог выглядеть так, как мне хотелось бы, чтобы он выглядел. А ты знаешь, что голубой — это его любимый цвет? Знаешь?

Я своей рукой переписала для него все лучшие стихи Рильке. И засунула под «коровки». Он и так почти все знает наизусть. Ты знала об этом?

Я купила ему графин для вина, чтобы он пил по вечерам вино, которое «дышит». Потому что красное вино должно дышать. Ты знаешь, какое вино он любит больше остальных? Знаешь?

И когда все это у меня уже лежало в картонной коробке, я пошла на почту и купила другую коробку. Наполнила ее пенопластовой крошкой, чтобы он наверняка получил все в целости и сохранности. Марти, я люблю твоего отца. Я люблю его иначе, чем ты. Ты можешь мне это простить?

Твоя Магда

— Собачка, домой, я должна написать ей теперь, пока не улеглось волнение.

Мартина почти вслух разговаривала с собакой, которая, как маленький снегоуборщик, разрывал замерзшим носом снег в аллейке над озером.

Мадам!

В мире есть два человека, которых я больше всего на свете хотела бы видеть счастливыми. Не скрою, что я слегка ошарашена. Я отмечала изменения, которые происходят с моим отцом. Может, я была слишком озабочена своими проблемами, чтобы сделать правильные выводы. Теперь я понимаю все.

Это не такое простое открытие. Я моложе тебя на шесть лет. Ты более зрелая, на целую эпоху.

У меня немного другой склад мыслей.

Наверняка знаю, что ты — самое чудесное создание (носящее по большим праздникам юбку), а мой Daddy — самое прекрасное создание (носящее по большим праздникам галстук). По праву Божьему и человечьему два таких исключительных существа имеют шанс встретиться и… полюбить друг друга. У меня это все постепенно укладывается внутри.

Ей-богу- Думаю, что когда мы встретимся, то я уже не буду хотеть запереть тебя в подвале, полном мышей (видишь, я знаю, чего ты больше всего не любишь). Ты позволила мне понять еще вот что. Как будто сделала моей голове кесарево сечение. Я не люблю Томаша.

Я влюбилась в магию слов, в то, как он дотрагивался до меня и что говорил, когда дотрагивался. Он утянул меня за собой, как ветер, уносящий семена одуванчика. Я — без воли… Он как стихия.

Меня подкупило то, что он зрелый, умный, что не говорит плохо о своей жене, что смелый… То-маш — привлекательный мужчина… но я не люблю его.

А может, я еще не знаю, Мэги, что такое любить? Может, как раз потому и было все — Торунь, ты и отец, — чтобы я накопила слов для моей дефиниции любви… Сейчас я вспоминаю слова бабушки, которая говорила, что любовь — это когда хочешь с кем-то переживать все четыре времени года. Когда хочешь бежать с кем-то от весенней грозы под усыпанную цветами сирень, а летом собирать с кем-то ягоды и купаться в реке. Осенью вместе варить варенье и заклеивать окна от холода. Зимой — помогать пережить насморк и долгие вечера, а когда станет холодно — вместе топить печь. Так говорила бабушка. А мне в голову пришло вот что: я не смогла бы с Томашем варить варенье и топить печь, когда станет холодно.

Твое письмо позволило мне понять, что любовь, кроме того, что она есть, еще должна быть прекрасной. Она может быть трудной, но не может быть неподходящей.

Моя была неподходящей. Неподходящее время, неподходящий человек, неподходящее место. «Жизнь с человеком, которого не любишь, — это как пожизненная ссылка на галеры»… Ты, что ли, мне читала?

Ты полюбила моего отца в подходящее время, в подходящем месте, и это определенно подходящий мужчина (сейчас я вспоминаю, как вы были потрясены, когда во время ужина ты нечаянно капнула на его рубашку майонезом, а потом вытерла салфеткой… Ты стояла так близко от него, а твоя грудь, прикрытая лишь кружевом серой блузки, коснулась его плеча). Сладкая моя, я не знаю, какие конфеты любит Томаш, какой галстук ему идет, какую музыку он любит, какие стихи ему нравятся. Я попыталась представить нас вне этого академического столично-торуньского круга и не могу. В принципе, если бы не Торунь, у меня не было бы хороших воспоминаний.

Я благодарна ему за то время, которое было нам дано. Мое восхищение его мозгом все еще длится. И хорошо. Пусть так и будет. Ведь нет ничего плохого в том, чтобы восхищаться мужчиной. Восхищаться в моем возрасте… Ведь я как раз нахожусь в возрасте восхищения (не ради красного словца, но ты уже в возрасте «созерцания», a Daddy в возрасте «протестом»). Кроме того, не смогу справиться с чувством вины.

Не хочу принимать пинки от жизни за то несчастное полотенце, которое спало с меня в неподходящий момент, перед неподходящим мужчиной. (Но, с другой стороны, Мэги, я не могу даже представить, что сделал бы Анджей в такой ситуации.) Я ощущала себя такой женственной. Я осознавала каждую частичку своего тела, когда он смотрел на меня.

А теперь мне пришло в голову, что Анджей целовал мой свитер чуть ли не с той же самой нежностью, с какой Томаш целовал мои бедра.

Анджей рисовал меня, терпеливо переносил мои взбрыкивания… усмирял моих собак и ублажал моих кошек.

Томаш вроде ментора. Он все уже знает. Он как энциклопедия, причем энциклопедия вместе с «Книгой о вкусной и здоровой пище». С Анджеем я буду учиться азам. Ты так недавно узнала моего отца, а знаешь о нем больше, чем я. Я заметила, что он счастлив. Спасибо тебе за это, Маг(ия)далена. Мне не за что тебя прощать. Хотя в первое мгновенье я так подумала. Теперь, по здравом размышлении, я думаю, что нет ничего такого, что бы я должна тебе прощать. Я лишь должна быть благодарна тебе. Не пытаюсь даже представить себе, как ты снимаешь с него рубашку и кладешь руки ему на плечи. А он расстегивает твой лифчик и трогает твою грудь. Больше ничего я представить не в состоянии… Да и не хочу. Прости, что пишу об этом, но именно об этом и подумалось, когда фраза «люблю твоего отца» воткнулась в мой мозг. Я хочу, чтобы вы любили друг друга. И не буду задумываться, как это выглядит.

Когда встретишься сегодня со своим Петром, который по совместительству является моим отцом, скажи ему, что получила от меня «белую похлебку». Он знает, о чем речь. Анджей тоже получил от отца «белую». Боже, Магда, только бы он захотел поковыряться в моем «iMac»-e, когда я приеду в Варшаву! Мне казалось, что от мысли о том, как Томаш касается меня, проснутся самые чудесные воспоминания, но теперь, только подумаю, как Анджей завязывал мне шарфик, не говоря уже о том, как он открывал мой компьютер или вставлял дискету, я чуть ли не плачу от умиления. Ты сказала, он плакал! О, спасибо тебе, чудесная…

Ремек… Что ж, я люблю его самой чистой и самой крепкой любовью — любовью сестры. Думаю, что Ремек тоже любит во мне сестру.

Дай Боже, чтобы так было. Я бы никогда не простила себе, если бы он решил, что я его предала. Этот «Оптимист Тысячелетия» может простить все, и именно поэтому его нельзя предавать. Я поговорю с ним, Магда, когда мы будем возвращаться из кино.

Может, вы приедете в Щитно на ужин? Озера замерзли. Мы дойдем до середины и посмотрим на город глазами уток. Утром в понедельник все вместе вернемся в Варшаву. Я сделаю нечто супер.

Без тебя и без отца я в состоянии приготовить совсем неплохие макароны с ягодами.

P. S. Признайся! Когда мы кидали шпроты в банку, ты несколько раз промолчала, не хотела сказать, что загадала… Ты тогда думала о нем, да?

Ей не пришлось долго ждать ответа.

Мартыня!

Я думаю о нем с первого посещения Щитно. Я страшно боялась. Ты даже не представляешь, какое это мучительное чувство. Как это бывает, когда слушаешь мужчину и тебе кажется, что он, как из ящиков стола, достает из твоей головы мысли. Включает музыку, и это именно то, что ты хотела услышать.

Наливает в бокал вино, и это именно то вино, какого тебе хотелось. Он идет сменить рубашку и возвращается в такой, которую ты видела на нем в своих мечтах… А когда ты с ним разговариваешь, то почти так, как будто слушаешь свой самый глубокий, самый проникновенный и лучший из своих внутренних голосов. Какое-то такое необычайное совпадение того, о чем ты думаешь и что чувствуешь, с тем, что ты слышишь.

Я плакала в подушку, чтобы не будить тебя, и засыпала с мыслями о нем. С нами случилось нечто столь безрассудное, как любовь. Со мной, старой барменшей, и с твоим отцом.

Как же мне теперь легко в этом состоянии — удивительном, близком к умопомрачению, когда я знаю, что ты нас благословляешь.

Каждая шпротка, отпущенная мною, получила от меня в дорогу пожелания тихие и страстные: смилуйтесь над моим влюбленным сердцем и опутанной сомнениями душой. Только что был Тео. Он в отчаянии: нефть из танкера «Престиж» заливает пляжи в устье реки Аруса и Аня не успеет их увидеть. Петр, по совместительству являющийся твоим отцом, был в это время у меня, и прическа его была чуть-чуть растрепана. Тео ушел, а когда уходил, сказал, что у меня собираются все более и более интересные сокурсники… И сказал это на своем специфическом польском.

Я не говорила Петру, который по совместительству ну и т. д., что я получила от тебя мейл. Сказала ему только, что Мартина приглашает в Щитно… «на ковер». Он был странно возбужден.

Успокоился, только когда я сказала, что «получила белую похлебку». Кажется, черную, или чернину, давали воздыхателям, которым отказывали. Точно. Думаю, неплохая идея — посмотреть, что видит утка, когда плавает по Большому озеру… О боже! Как я рада! Твоя… Магдалена Петровна.

Она ходила по квартире радостная. Настроение уже было праздничным. Отец будет счастлив. Магда наверняка приедет. Они вместе поедут отдыхать после сессии. Она села около шкафа, где лежали коробки с елочными украшениями. Есть и такая коробка, в которой самые старые украшения, с тех времен, когда она еще верила, что Миколай с гномами делает елочные игрушки в свободное от раздачи подарков время. Уже давно с них слезла позолота, у них были отбиты ушки. Грибок, серебряная шишка, стеклянный глаз… Шары, дорогие, как воспоминания. Почему они так трогают?

Она поймала себя на том, что думает о Томаше.

Еще до отъезда ей казалось, что она уверена во всем. Можно ли перестать кого-то любить… заочно? Она вспомнила фразу: «Твоя вера проявляется в том, что ты делаешь после прослушанной проповеди» — и подумала: моя любовь проявляется тогда, когда исчезает предмет вожделения.

Обязательно надо спросить Магду, так ли на самом деле. Больше ли она любила ее отца, когда они расставались?

Как они должны были чувствовать себя, когда, прощаясь, подавали друг другу руки, а самим хотелось обняться, да так крепко, чтобы в одном коротком объятии соприкоснуться сердцами.

Надела спортивный костюм и принялась убирать квартиру. Перед праздниками они всегда устраивали генеральную уборку. Отец выносил из комнаты три коробки с бумагами, никогда не позволяя ни выбросить их, ни сжечь, и нес их в подвал, который был словно резиновый и поглощал отцовы коробки с удивительной легкостью. Тони вытаскивал из углов свои старые резиновые игрушки и обгрызенные тапочки. Так вместе они делали уборку.

Сквозь гудение пылесоса и высокий голос Тины Тернер, под который исключительно хорошо делать уборку, пробился телефонный звонок.

Как хорошо, что я дозвонился… Марти… Я разбит. Прости, но я не могу развязать этот гордиев узел. Когда ты будешь в Варшаве?

Завтра возвращаюсь… Можешь сказать, что произошло?

Что произошло… Пришли. Снимки. Вчера… прежде чем я успел что-либо объяснить. Дочь открыла конверт. Порвала их и заперлась в своей комнате. Да и вообще это не телефонный разговор…

Она прервала его:

Томек, не пойми меня превратно, но я больше вообще — ни по телефону, никак — не хочу об этом разговаривать. Мне такая любовь не по силам. Я больше не могу радоваться за нас. Неужели таким должно быть счастье… Наше счастье… вроде джема в плохом пирожке… почти что и нет его. Я больше не хочу, чтобы ты изворачивался, оправдывался. Объясни им, что у меня упало полотенце…

Марти… ты хочешь сказать…

Ничего я больше не хочу, я просто не знаю, что еще сказать, пан профессор. Мой умный, благородный пан профессор. Помнишь, что ты сказал мне во время последнего разговора: «Счастье — это всего лишь здоровье и плохая память»? Ну так будь здоров… и не забывай так быстро. Будь теперь там, где ты нужнее всего.

Она положила трубку. Спокойно, без эмоций. Тони следил за ней, свесив голову набок. Она тихо сползла по стене. Из руки выпал старый шар в форме грецкого ореха. Разбился. С каким-то странным звуком. Как будто был вовсе не из стекла.

Суббота. Магда уехала в Щитно. Анджей должен был прийти через несколько часов. Она открыла дневник. Начала писать.

Праздники прошли иначе, чем несколько лет назад.

Вышитая мамой подушка, лежавшая на нетронутой половине кровати, теперь в шкафу. Нетронутую половину кровати тронула моя Мэги, а я, вопреки всем ожиданиям, подумала, что так и надо.

Когда утром в первый день праздников я вышла забрать собаку из спальни, я увидела их вместе, спящими. Мэги запустила руку в волосы отца, а он свою держал на ее бедре. Тони лежал, свернувшись калачиком, у них на коленях.

Самая сладостная картина, какую мне удалось увидеть собственными глазами с тех пор, когда меня возили на рождественские службы на санках.

После сессии мы поехали в Закопане. Магда осталась с отцом в Щитне. Для них рай был там, где они могли быть вместе.

В горы я поехала с Анджеем. А Ремек — со своей Лужей. Лужа (вообще-то ее фамилия Лужицкая) на третьем курсе киноведения. Она смотрела все, начиная с «Политого поливальщика», «Прибытия поезда на вокзал» и «Рождения нации» до «Матрицы». Ремек и Лужа не вылезают из кинотеатра. Потом вместе пишут рецензии и посылают в разные редакции.

Лужа покупает Ремеку фирменные свитеры и следит за его диетой. В кино они едят только рисовые вафли.

Ремек счастлив, потому что Дануся заботится о нем, она добрая и с чувством юмора. Анджей предложил мне эту поездку, когда я сдавала последние экзамены. Пришел к нам на квартиру. Принес мне морковный сок в пачке, потому что ему кажется, что у меня прогрессирующая анемия. Магда внезапно сорвалась и в одних носках побежала к Тео за приправой к гуляшу.

Это было время, когда Анджей приходил на несколько минут — проверить, не сломалось ли что в «iMac»-e, а я молилась, чтобы все взорвалось к чертовой матери и ему пришлось бы долго собирать все по винтику.

В один прекрасный день Анджей прилаживал вешалку в коридоре, а я читала вслух статью из «Высоких каблуков». О супругах, которые везли на пароме из Копенгагена в Польшу чемодан, а в нем термос с жидким азотом, а в нем замороженная сперма. Из нее-то и должен был родиться ребенок этих людей. С этим чемоданом они ходили на завтраки и на ужины. Вообще не расставались с ним. Представляю, как они каждый раз таскали его с собой. Такой большой чемодан, внутри подушки и термос с жидким азотом. А они с ним даже в кафе-мороженое.

— Анджей, прикинь… Они должны были выглядеть как пара воров, контрабандой перевозивших чемодан с бриллиантами.

Анджей как раз довинчивал какой-то шурупчик. Он подошел ко мне, когда я покатывалась со смеху на диване. Ваал надо мной и сказал:

— Мартыня… я сделаю все, чтобы ты всегда могла так смеяться. Я люблю, когда ты смеешься.

Он поцеловал меня так, как никто никогда не целовал. Мне казалось, что я упаду в обморок. Так долго я ждала…

И теперь каждый раз, когда он меня целует, мне снова кажется, что еще никто меня так никогда не целовал.

Поездка в горы была чудесной. Катались на санках. Беседовали с горцами. Вместе варили сыр.

Вместе топили печь…

Татры.

Анджей и я.

Анджей… Моя лучшая повесть, мой лучший роман.

5 месяцев спустя

— Марти, слушай… я сегодня была в костеле… — тихо сказала Магда, усаживаясь рядом на диван. — Не знаю, то ли это май, то ли я на гормонах, но когда я возвращалась сегодня из бара и увидела девочек в платьицах для конфирмации, на меня снизошло такое озарение. Понимаешь… я почувствовала такую благодарность и такой кайф, что захотелось поблагодарить кого-нибудь. Помнишь, ты говорила мне о понедельниках, что ходишь туда и разговариваешь с Ним… Ну вот и я вошла в Святую Анну, ну знаешь, костел, недалеко от Литерацкой.

Мартина отложила книгу, дотянулась рукой до приемника, приглушила звук и села, положив подбородок на колени и опершись о стену. Слушала внимательно. Магда не смотрела на нее. Сидела к ней боком, сжавшись, руки на коленях, и смотрела в пол. По сравнению с сочельником в Щитно это была совершенно другая Магда. Недоступная, молчаливая, задумчивая. Как будто и нет ее здесь. Регулярно подкреплявшийся у них па кухне Тео к вечеру осмелел и сказал:

— Магда, ты сейчас как молодая вдова из Андалусии. С той только разницей, что они чаще улыбаются.

Тео был прав. Магда улыбалась, только когда ехала в пятницу в Щитно и когда звонил Петр. Она сменила номер своего мобильника, купила компьютер и установила у себя в комнате. Каждый день она работала в баре. Когда возвращалась поздним вечером, закрывалась у себя, звонила Петру, и они разговаривали. Потом занималась допоздна, редко выходя из комнаты. Писала диплом. Пробила для себя индивидуальный план занятий. Считала, что таким образом окончит институт на семестр раньше, опередив всех.

«Не хочу сидеть здесь, — говорила она. — Хочу быть с ним в Щитно. Или хотя бы в Ольштыне. Уж лучше печь ему блины, чем читать Сартра в оригинале».

Голос Магды вывел ее из задумчивости.

— И там, в этом костеле, я подумала, вслух подумала, что если я Его попрошу, я, Магдалена, второе имя Мария, чтобы это длилось вечно, то этот твой Бог меня послушает. Потому что речь о твоем отце и Он должен его знать… Хотя бы из твоих с Ним разговоров по понедельникам. А впрочем, сегодня ведь тоже понедельник и Он должен быть на линии. Потому что я так боюсь, что что-то произойдет и я проснусь и узнаю, что тот же самый сон снился кому-то совершенно другому. Ты думаешь, что все в таком состоянии находятся в постоянном страхе? Боятся того, что вечность может кончиться послезавтра после Телеэкспресса или даже завтра утром? А может, все это из-за его доброты? Потому что, когда я думаю, что уж лучше быть не может, он что-то такое сделает, или скажет, или напишет, что мне снова кажется, что бывает еще больше, еще дальше, еще нежнее. Потому что видишь, у меня с середины марта полный улёт… Когда Петр не звонит, а я жду и проходит больше трех часов, то я… то я начинаю обзванивать больницы. Все, какие есть в стране… Понимаешь, боюсь я. Из-за этой любви, наверное, так боюсь. Ты думаешь, любовь и страх всегда рождаются близнецами? Что у них та же самая химия? Вошла я, значит, в костел, села на такой низкой лавке под амвоном. Не знала, как начать, но когда вдруг появились две такие молодые в белых платьицах и грязных белых кроссовках, чтобы погасить свечи, то я подошла к этому барьерчику у алтаря, встала на колени и попросила Его. Я еще никого никогда ни о чем гак не просила. Никогда, Марти. Честное слово, никогда. Я тебе говорю, чтобы ты знала. Когда будешь в какой-нибудь из следующих понедельников разговаривать… И вот еще что скажу: эти, в платьицах, не стали гасить свечи, когда я стояла на коленях. Я была сегодня в черной кожаной юбке, короткой, обтягивающей, которую я надеваю только в бар, когда хочу получить больше чаевых. Когда я на мгновение во время своей коленопреклоненной молитвы обернулась, просто чтобы проверить, все ли у меня в порядке, то увидела, что они уставились на мой зад и точно так же исходили слюной, как и посетители бара в «Меркюр». Марти. — Она повернулась к Мартине и прошептала: — Иногда я тебе страшно завидую. Тому, что он любит тебя так безоглядно. И что ты проведешь с ним каждый май его жизни и что это у тебя записано навсегда в твоей биографии и в каждом органайзере, который себе когда-нибудь купишь… А я, я так боюсь, что эта мечта, которая у меня исполняется, просто когда-нибудь умрет. Да ты и сама знаешь, что иногда смерть мечты бывает не менее печальной, чем настоящая смерть.

Мартина встала с дивана, села на ковер перед Магдой и положила голову ей на колени. И тут зазвонил телефон. Она медленно и неохотно поднялась и подошла к телефону.

— Марти?! Это Анджей. Я вернулся. Слушай. Петр в городе!.. Да, я знаю, что понедельник. Я тоже удивился. Случайно встретил его у вокзала на стоянке такси. Странный был какой-то. В костюме, с цветами. Все время спрашивал меня, не знаю ли я, где Магда. Сейчас он поехал в «Меркюр»…

Неверность

Она перебралась на другой край постели, но уже через несколько минут заметила, что и на этой стороне ей не лучше. Все так же не спалось.

Еще одна бессонная ночь. Сначала она все сваливала на жару и сломанный кондиционер, починить который не могла допроситься уже две недели. В этом отеле у персонала были только обязанности и никаких прав, кроме предусмотренного договором восьмичасового перерыва на сон. Когда спустя неделю она пожаловалась директору отеля, то услышала, что, если она пожелает, он может приходить к ней по ночам и охлаждать ее кубиками льда из коктейлей, которые они вместе и выпьют. «Я обложу тебя льдом, заставлю твои соски торчать, заморожу тебе бедра так, что ты задрожишь от холода и сама попросишь, чтобы я тебя согрел, и тогда…» Она не дала ему закончить. Развернулась и вышла из кабинета.

Если бы она захотела, он со скандалом вылетел бы с работы на следующий же день. Низенький, противный, лысый, толстый, слюнявый, эротоман в замызганном костюмчике и патриотически-китчеватом хорватском галстуке в бело-красную клеточку. Он, похоже, никогда не снимал этого галстука. Когда начинался новый заезд, он ходил между лежаков вдоль бассейна и, мешая людям отдыхать, рассказывал, как ему важно, чтобы они «чувствовали себя как дома». И тут же представлялся, но только по имени — Божидар. Произносил свое имя два раза и заводил душещипательный рассказ о том, что родился он двадцать пятого декабря и был «gift of God», то есть даром Бога. «Все мальчики, рождающиеся в Хорватии в этот день, получают это имя», — добавлял он с таким лицом, какое бывает у церковного служки перед причастием. Чистой воды ложь. Да и родился он вовсе не в Хорватии. От Милены из бухгалтерии она знала, что зовут его не Божидар, а Горал. И что родился он во Франкфурте-на-Майне. Его отцом был мусульманин из Боснии, приехавший в Германию на заработки. Умер не своей смертью: его нашли в угнанном автомобиле. Мать — немка, из бывшей ГДР, постоянно проживающая в Ганновере. Он быстро делал умное лицо и менял тему, рассказывая о том, что галстук изобрели хорваты (это действительно так), и уверял (о чем все и без него знают), что если на Хваре пойдет дождь, то «за каждый дождливый день им возвратят деньги за проживание». Само собой, он не уточнял, что проживание составляет не более двадцати процентов стоимости пансиона. Толстые и бедные туристки из Англии чувствовали себя на седьмом небе, для них день без дождя — предел мечтаний, так что им казалось, что на своем отдыхе они смогут даже заработать. Немки и австриячки не понимали его, потому что он говорил на каком-то тарабарском немецком. Итальянки из страха перед мужьями делали вид, что не замечают его, и разворачивались к нему своими огромными ягодицами, а рациональные поляки расспрашивали, «сколько часов должен идти дождь, чтобы получить компенсацию, и надо ли иметь для этого какую-нибудь справку». Иногда, наблюдая за ним, она задумывалась, что сказал бы Фрейд, если бы выслушал его на своей кушетке в Вене. Старик собрал бы прекрасный материал для очередной статьи о проявлениях эдипова комплекса, о сексуальных фантазиях в детстве и переносе отрицательных эмоций пациента на окружающий мир. Потому что Божидар-Горан, хорватский галстучный патриот с немецким гражданством, был классическим примером пациента, который вытеснял свое подсознание наружу. И отнюдь не в снах. Он это делал в солнечный полдень, в костюме и при галстуке, в сорокаградусную жару, прохаживаясь между лежаками, приставая к ни в чем не повинным туристам из объединенной Европы. Фрейд пришел бы в восторг…

Она решила привыкать к жаре. Даже к ночной. Это было вернее, чем рассчитывать на то, что в ее номере починят кондиционер. Она открывала окно настежь, кропила водой мебель в комнате — так посоветовали девушки, работавшие вместе с ней в рисепшн, — ложилась спать после полуночи, пила красное вино и принимала горячий душ. После красного вина и душа ее всегда клонило в сон. Она сбрасывала одеяло и, голая, накрывалась простыней. Не помогало. Когда она в очередной раз убеждалась, что ни одну из сторон кровати нельзя считать достаточно хорошей, она вставала и, сидя голышом за маленьким круглым столиком, делала заметки по своей кандидатской. Обращалась к самым скучным книгам о Фрейде. Даже читала этого слабака Адлера. Никто не писал о Фрейде так нудно, как Адлер. Как раз его она хотела изучить особенно детально, чтобы во время защиты никто не смог прицепиться к ней, что она, дескать, «не знает Адлера». Многие известные ей профессора психологии обожали Адлера. Потому что в чем-то он был их копией. Обвешанный научными титулами оробелый дядька, пытающийся выйти из тени, которую на него бросает раскидистое дерево авторитета мэтра, не имеющего времени обнимать и похлопывать по плечам всех своих апостолов. И вот в порыве отчаяния и жалкой зависти — по крайней мере, ей так казалось — он решил вывести мэтра на чистую воду. Если мастер действительно велик, риск небольшой. Всегда найдутся завистники и закомплексованные прихлебатели, которые приютят ренегата. Последний шанс получить свои пять минут и через смердящую миазмами кухню войти в историю. Свои пять минут, считала она, Альфред Адлер не использовал. Он был слишком нудным в своем обосновании ренегатства. Быть может, из-за стыда или страха перед угрызениями совести ренегаты не способны блестяще раскритиковать преданных ими. Сначала он терпеливо высиживал яйца Фрейда, чтобы потом сговориться с хитрыми лисами, охотившимися за этими яйцами. Но был слишком честен с ними. Мало того, вдобавок к своему еврейству он был еще и марксистом. А это в венских салонах того времени считалось серьезным психическим заболеванием. Ни разу он не сподобился написать, что Фрейд — отъявленный лжец, манипулятор и гедонистический нарцисс, позирующий фотографам чаще всего с сигарой в зубах. Он всегда писал…вокруг да около. Нудно и путано о неврозах, возникающих из компенсации отсутствия опгущения безопасности, а не от избытка «либидо». Он, например, так никогда и не отважился написать то, о чем часто и охотно говорил в кругу друзей, например что Фрейд не курил сигар, что он их только прикуривал, а потом на виду у всех сосал. Демонстрируя тем самым, по его, Адлера, мнению, скрытое желание женщин. Еще лучше, если бы он написал, что, сося сигару, Фрейд демонстрировал гомосексуальную составляющую своей личности. Все это полный вздор. Фрейд выкуривал свою дневную норму в двадцать (!) сигар, и чаще всего в отдельном кабинете.

Но она не могла заснуть, даже умирая от адлеровской скуки. Иногда она прерывала чтение и, не снимая очков, вставала из-за стола и подходила к окну. В редкие ночи ей удавалось почувствовать на коже нежно-освежающее прикосновение бриза. Тогда она прикрывала ладонями грудь и смотрела на ряд окон на противоположной стене курдонера. В одном из них, на третьем этаже, над воротами, за которыми начинался сад, отделяющий здание от оживленной улицы, ведущей на пляж, никогда не гас свет. Это было окно его номера. Она напряженно всматривалась в размытое пятно желтоватого мерцания, пробивающегося через неплотно задвинутые шторы, пытаясь заметить хоть какое-нибудь движение или тень. Но никогда ничего не замечала. Как-то раз, когда она стояла обнаженная у открытого окна, она поняла, что, высматривая знаки его присутствия в три часа ночи и каждый раз испытывая при этом разочарование, она исполняет какой-то ночной мазохистский церемониал. Что эта постоянная бессонница — отнюдь не реакция на жару на острове Хвар, а нечто более значительное.

С ней еще не бывало так, чтобы она не могла спать из-за мужчины, не находящегося в это время рядом с ней в постели. Павел засыпал после нее. Независимо от того, был у них секс или нет. Если правда (она не знает почему, но никак не может поверить во всю эту химию), что концентрация наркотических эндорфинов повышается во время приступа вожделения, то и в ее крови концентрировался гипнотин. Очередной пептид, за что-то там отвечающий. На этот раз за сон. Она читала в Вене, незадолго до приезда на Хвар, какую-то умную статью о гипнотине. Из нее следовало, что эякуляция самца сопровождается, с небольшой задержкой, всплеском концентрации гипно-тина. У некоторых подопытных крыс его концентрация в жидкостях организма повышалась более чем на триста процентов. Редко когда результаты экспериментов на крысах отличались от итогов исследований людей. Словом, не мужик виноват, что засыпает в постели сразу после секса, а женщина, столь гипнотически действующая на него. Аналогия с ее поведением была поразительной. Сначала она ныряла в блаженство краткой нирваны, потом прижималась к Павлу, который продолжал дрожать от возбуждения, а потом немедленно засыпала, не дожидаясь, пока он закончит шептать на ухо все сладости, которых другие женщины не имели шанса выслушать за всю свою жизнь. В ее случае удовлетворенное вожделение всегда завершалось сном. И таким «в психоаналитическом плане непродуктивным», что утром, после пробуждения, она редко когда помнила свои сны. Когда она приступила к написанию кандидатской по Фрейду, то завела свой сонник. Ей хотелось узнать, можно ли на себе проверить его интерпретации. Ничего из этого не вышло. Ей не снилось ничего символического. Ни сломанных свечей, которые нельзя вставить в углубления подсвечника (импотенция мужчины), ни ванн, изливающих свои воды в пространство (присутствие лишнего в окружении), ни даже традиционного образа сновидений — обнаженности (сексуальная неудовлетворенность). Из всех снов она помнила только те, в которых появлялась Агнешка. Но сны об Агнешке не смог бы интерпретировать даже Фрейд. Уж слишком сложный предмет. Агнешка…

Они были знакомы всегда. Их родителей связывали какие-то неразрывные мистические узы дружбы. Они были свидетелями на свадьбах друг у друга, крестными родителями детей, вместе плакали на похоронах, вместе проводили отпуска и организовывали друг другу кредиты, когда строили свои дома. И построили их вместе. Один возле другого в пригороде Познани. Их матери — ее и Агнешки — окончательно и бесповоротно включили в свою дружбу их отцов, своих мужей. Четверка единственных детей в своих семьях, соединенная двумя свадьбами, четырьмя актами духовного родства и отсутствием изгороди между участками. Она никогда не выясняла, но была уверена, что у всех четверых одна и та же группа крови. Она не помнит сочельника, на котором не было бы «тети Ванды и дяди Мирека». Если Фрейд, отец шестерых детей, прав и отсутствие братьев и сестер является первопричиной чувства одиночества, то их родители сделали все, чтобы воспротивиться этому и при отсутствии кровных уз сделали ставку на узы дружбы. Сам Фрейд постоянно искал дружбы, хотя был известен тем, что не умел ею дорожить. Он считал, и в этом парадокс, что дружба — одно из проявлений нарциссизма. Выбирая друзей, мы делаем ставку на их максимальное сходство с нами, чтобы увидеть себя в их глазах, словно мифологический Нарцисс в зеркале вод, с которым он не в силах расстаться. Но в случае их родителей — ее и Агнешки — это никак не подтверждалось.

Агнешка родилась почти ровно через год после нее. Они ходили в одну и ту же школу, одинаково экстравагантно одевались, слушали одну и ту же музыку, читали те же самые книги и влюблялись в одинаково придурочных парней. К счастью, не в одних и тех же. Когда перед выпускными экзаменами в школе она объявила, что хочет изучать психологию в Варшаве, то первое, что она услышала от своей матери, было: «Как ты можешь обрекать на это Агнешку?!» После своеобразного траура, воцарившегося на некоторое время в обоих домах, Агнешка постепенно привыкла к мысли, что Варшава — это не так уж и далеко. Она осталась в Познани и поступила в Экономическую академию. Поначалу они встречались очень часто. Потом, занятые своими делами, немного отдалились друг от друга, но и тогда все уик-энды или каникулы в Познани она большую часть времени проводила с Агнешкой. И с ее мужчинами. Чуть ли не каждый раз с разными. Ей приходилось быть внимательной, чтобы не путать имена.

Агнешка очень привлекательная. У нее есть все, что пленяет и возбуждает. Она знает это и методично и настойчиво подчеркивает. Исключительно глубокие декольте и пышные груди, распущенные длинные волосы, татуировка, виднеющаяся над линией низко спущенной на ягодицы короткой юбки или брюк в облипку. И плюс ко всему личико лолитки с влажными пухлыми губами и огромными удивленными глазами. Классический пример женщины-самки из снов фрейдовских пациентов, мучимых сексуальными наваждениями. Если бы к Агнешке применить то, что Фрейд называл «свободной ассоциацией», она, несомненно, была бы связана с сексом и разнузданной похотью. Когда они разговаривали о мужчинах, от нее всегда исходило и обволакивало эту тему настроение хрусти, разочарования и странной, с налетом цинизма, невоплощенной мечты. «Я все думаю, почему мужчины предпочитают вспоминать обо мне, а не оставаться со мной, — сказала она как-то, когда они встретились в Варшаве, в общежитии. — Мне так мало от них надо, я сама плачу по своим счетам, я разговариваю с ними, часто прикидываюсь глупее их, интересуюсь электроникой, гонками по гаревой дорожке, живописью, биржей, интернетом или футболом, я учусь готовить, никогда не завожу разговор о браке, никогда не спрашиваю, где они припозднились, всегда при случае выражаю восхищение ими, делаю им космические минеты, соглашаюсь на преждевременное семяизвержение, и все равно спустя два, самое большее три месяца перехожу исключительно в разряд воспоминаний и порою используемой в качестве номера сексуальной «скорой помощи» записи в мобильнике; ну скажи, ты, будущая пани психолог, что я делаю не так, в чем мы расходимся со счастьем?!» Она тогда ничего ей не сказала. Агнешка и сама знала, что поступает неправильно, пытаясь угадать желания других и наивно веря при этом, что так сможет удовлетворить собственные.

Потом она на долгое время рассталась с Агнешкой. Впрочем, с остальным миром тоже. Иногда, когда она звонила домой, мама спрашивала, не забыла ли она, где находится Познань. А все потому, что у нее появился Павел и все прочее отодвинулось на задний план. Она была поглощена мыслями о своей влюбленности. Это было что-то вроде невроза страха. Страха потерять его; страха не соответствовать его ожиданиям; страха потерять с ним время; страха посвятить ему слишком много времени; страха, что она делает для него слишком много; страха, что делает для него слишком мало; страха, что она такая толстая; страха, что она уже не девственница; страха, что слишком рано разрешит ему раздеть себя, или еще худшего страха, что ему вообще не захочется раздевать ее. Практически все время она чего-нибудь боялась. Когда он опаздывал на пять минут, ей казалось, что пролетело пять лет. К. Г. Юнг, этот неблагодарный, закоренелый бунтовщик, многими упоминавшийся как наследник мастера, наперсник Фрейда, был прав: настоящая любовь в своей ранней фазе — фазе страсти — проявляется главным образом в невротическом страхе. Она испытала это на себе. Но Павел — она на самом деле считала так долгое время — стоил этого невроза. Он сказал, что любит ее, за два дня перед тем, как они впервые проснулись в одной постели. Она не знает, чего она больше ждала: этого признания или этой ночи.

Она переехала в его однокомнатную квартиру на Мокотове на следующий же день после защиты диплома. Родителям она об этом не сказала. Гордые дочерью, они покидали Варшаву в твердом убеждении, что во время учебы в аспирантуре их «самая умная в мире» доченька будет жить в Доме аспиранта и стажера. Отец даже поклялся, что сам отремонтирует ее комнату. Они никогда не смирились бы с чем-то вроде «несанкционированного законом сожительства». Хотя Павла они полюбили с первой минуты. Особенно отец.

Агнешка, разумеется, была в «Le Madame» в Варшаве во время банкета, устроенного по случаю защиты диплома. Она непременно хотела познакомиться с Павлом. «Помни, я приеду только ради него. Я хочу понюхать мужчину, дотронуться до мужчины, которого, по-моему, не должно было быть в природе. Только ради него. Расскажешь мне, как он целуется? И помни, как и всегда, в соответствии с нашей договоренностью, я сделаю все, чтобы отбить его у тебя!» — ошеломила она ее во время последнего телефонного разговора.

Когда-то давно, еще в школе, они составили этот коварный договор. Агнешка была тогда влюблена в Патрика, своего одноклассника. В Патрика, кроме как минимум лицеисток из всех четырех классов, тогда были, кажется, влюблены все молодые училки, а еще учитель истории, о котором поговаривали, что он предпочитает мальчиков.

Патрик был красивый, если можно так сказать о мужчине. Молчаливый, немного нерасторопный (Агнешка говорила, что это всего-навсего скромность и робость) парень с длинными черными волосами, закрывающими лоб, и подернутыми грустью огромными голубыми глазами гомосексуальных моделей с рекламы фирмы «Joop». В нем было два метра росту, он блестяще играл в волейбол, подъезжал к школе на зеленом «купере», в котором едва умещался; из-за нехватки времени он не появлялся в компаниях, и поговорить с ним, кроме спорта, было не о чем. Она сказала об этом Агнешке. «Ты не переносишь его, потому что он тебя игнорирует и ты находишься вне его орбиты», — со злостью в голосе прокомментировала ее замечание Агнешка. После ее язвительного ответа («Никогда не спускаюсь на такие низкие орбиты») они рассорились на целых два дня. Агнешка старалась вовсю, чтобы Патрик обратил на нее внимание. Она постоянно находилась рядом. Как-то раз, когда она сидела дома из-за болезни, она потащилась за ним на какие-то сборы в Миколайки. Оттуда они вернулись уже парой. Она гордо демонстрировала это всему гарему почитательниц Патрика, держа его за руку на переменах. Однажды вечером Агнешка пришла к ней и сказала: «Он весь мой, навсегда, и никто его не отберет у меня, даже ты. Хочешь попробовать?» И тогда, в тот самый вечер, они подписали этот дурацкий договор. Впрочем, идея принадлежала Агнешке. Она достала из сумочки фотографию Патрика и на обратной стороне зафиксировала решение «о неограниченном праве на обмен». До сих пор она не знает почему, но почувствовала тогда себя очень задетой. Может, потому, что ее до истерики доводило, когда кто-то пытался демонстрировать свое превосходство. Это в ней от отца. Так или иначе, она решила «приступить к обмену». Акция идиотская, жестокая и эгоистичная, потому что Агнешка, наверное, впервые в жизни была влюблена по-настоящему.

Она не помнит, чтобы когда-нибудь еще так примитивно добивалась мужчины. Она сделала ставку на внешность, на волейбол и на постоянное восхищение. Три недели спустя, во время праздника выпускников — сто дней до аттестата, — Патрик не раз оставлял Агнешку одну за столиком, чтобы танцевать с ней. А когда она притворилась, что ей стало плохо и она хочет вернуться домой, он предложил отвезти ее. В машине она изобразила благодарность и только раз коснулась его лица. Он остановил машину на ближайшем паркинге и бросился целовать ее и лапать. Ей не было нужды сообщать об этом Агнешке. Патрик сам исчез с ее горизонта после нескольких недель грусти, нескольких взрывов агрессивного отчаяния, двух попыток похудения на грани анорексии, двух решений уйти в монастырь и двух длинноволосых студентов Академии изящных искусств, с которыми Агнешка решила «отомстить за волейбол».

С той поры они никогда не разговаривали ни о договоре, ни тем более о Патрике, который после каникул перебрался в более престижный клуб в Ченстохове. Патрик, как ей показалось, оставил только пустое место на паркинге, где ставил свой «мини». Это было единственное, что ей нравилось в Патрике. Его машина. А вот Агнешка страдала из-за образовавшейся пустоты. Очень долго. Потом все это как-то распалось, подвернулись другие изменившие ей мужчины, и Патрик окончательно исчез из ее жизни.

Агнешка появилась в «Le Madame» около полуночи. Они обнялись. «Как я завидую тебе. Во всем. Я горжусь тобой, сестренка», — прошептала она на ухо при встрече. Агнешка была скорее раздета, чем одета. На ней было нечто напоминающее черную шелковую комбинацию, что, видимо, должно было считаться платьем. Когда она наклонялась, были видны ее огромные груди, когда стояла прямо, был виден загар над ажуром черных чулок. Волосы собраны в хвост, и солнцезащитные очки задраны к макушке. Когда она представляла ее своим гостям, переходя от столика к столику, мужчины производили впечатление только что проснувшихся, а женщины вдруг становились исключительно бдительными. В самом конце они подошли к стойке бара, где Павел разговаривал с ее отцом.

— Павлик, познакомься с моей Агнешкой. Она знает все мои секреты… Ну, почти все, — сказала она, прижимаясь к нему.

Павел как-то вяло вынул руку из кармана для приветствия, изобразил заученную фальшивую улыбку, которую он освоил на занятиях по маркетингу, и замолчал. Он терпеливо подождал, пока ее отец расцелуется с Агнешкой, которую видел тремя днями ранее в Познани, и сразу вернулся к теме прерванного разговора, абсолютно игнорируя ее. Впервые с тех пор, как она познакомилась с Павлом, она испытала разочарование. Она много раз рассказывала, какое место в ее жизни занимает Агнешка. Она хотела, чтобы Агнешка была очарована с первого мгновения, а он повел себя как грубый, невоспитанный эгоцентрик. В то время как она около бара переживала неудачу, Агнешка успела раствориться в полутьме зала. Села за свободный столик и закурила. Тут же к ней подсел какой-то мужчина с татуировкой на шее. Тогда она подошла к столику, не зная, как начать. Агнешка заметила это и сказала:

— Не могли бы вы сходить в бар и принести нам две хорошо охлажденные большие водки? Пожалуйста! Потом я плотно займусь вами, но сначала я хотела бы поговорить с подругой. Нам и надо-то всего полтора часа. Принесете?

Мужчина встал, уступив свой стул. Через минуту вернулся с двумя рюмками. Под ту рюмку, что поставил перед Агнешкой, подложил свою визитную карточку.

— Видала? — спросила она, зло скомкав визитку. — Вот он, классический пример мужчины, каких надо опасаться. Двух типов мужчин надо опасаться, сестренка. Тех, кроме японцев, разумеется, у кого всегда при себе визитные карточки, и тех, на которых бижутерии больше, чем на тебе.

Этот художник-варшавчик проходит по обеим статьям. Я гарантирую, что он будет здесь через полтора часа как штык. Ведь он вложил в нашу с тобой водку тридцать с лишним злотых. И когда я соизволю его выслушать, он скажет мне, что я его пленяю, что я загадочная и что я его творчески вдохновляю. И все время под это вранье будет гадать, поеду ли я к нему. Но я не хочу, чтобы в нынешнюю субботу ко мне прикасался кто-то чужой. Хватит с меня этих чужих прикосновений. Слишком много досталось мне их за последнее время. Ну, твое здоровье, пани магистр…

Подняла рюмку и залпом выпила до дна. В этот момент к их столику подошел Павел с ее отцом. Она встала и, взяв отца под руку, сказала:

— Пойдем, папуля, поищем маму. Ты, верно, беспокоишься о ней…

Было не похоже, что отец хоть о чем-то беспокоится, потому что был уже в приличном подпитии. Но послушно встал, и они оставили Павла с Агнешкой. Ей только того и надо было. Она хотела, чтобы он сам извинился за свое поведение.

Час спустя Павел все еще сидел на том же месте. Агнешка сняла очки и положила их в стакан с минеральной водой, распустила волосы. Кроме того, на столе прибавилось рюмок. Мужик с татуировкой нетерпеливо слонялся поблизости в ожидании, когда Павел уйдет.

Под утро, когда они возвращались домой в такси, она спросила Павла об Агнешке:

Почему ты игнорировал ее? Мне было очень обидно… Это моя единственная подруга.