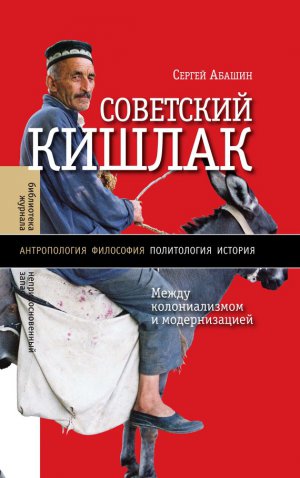

Советский кишлак. Между колониализмом и модернизацией Абашин Сергей

В 1957 году была проведена ревизия финансовой работы колхоза при Маджидове, в результате чего последнего хотя и не осудили, но перевели на работу в другой колхоз. По рекомендации Маджидова новым председателем «Калинина» стал его парторг — Имамназар Ходжаназаров.

Раис

Кто-то из ошобинцев сказал мне: «Умурзаков был вторым после Рахманкула-курбаши настоящим лидером кишлака». На мой вопрос: «А кто третий?» — прозвучал ответ: «Ходжаназаров».

В 1995 году, когда я жил в кишлаке, Ходжаназаров по-прежнему — то есть уже почти сорок лет! — оставался действующим председателем колхоза «Калинин». Этот невысокий, пожилой, с суровым и непроницаемым выражением лица человек одевался в сталинский китель, подчеркивающий соответственно ту идентичность и те ассоциации, которые необходимы были ему в отношениях внутри колхоза (уезжая в Душанбе, он, надо полагать, надевал более светский костюм и галстук). Мне удалось поговорить с ним у него дома в Ошобе. Разговор оказался недолгим и скованным — прославленный раис, как все его почтительно называли, был молчалив и явно не знал, как вести себя с молодым аспирантом из Москвы.

Ходжаназаров коротко рассказал свою биографию. Он родился в 1924 году. В юности работал амбарщиком в «Социализме», потом продавцом в магазине в Гарвоне. Примерно три с половиной года служил в армии (кажется, в Астраханской области), дослужился до заместителя командира взвода, видимо, уже тогда неплохо освоил русский язык, получил командирские навыки и вступил в партию. Вернувшись в Ошобу, он сделал быструю карьеру — работал при Юлдашеве заведующим фермой мелкого рогатого скота, а при Маджидове был назначен парторгом и заместителем председателя колхоза. В 1958 году Ходжаназаров, которому было тогда 34 года, занял должность председателя колхоза.

Во время нашей беседы я спросил его: «Как вам удалось продержаться так долго?» Раис хитро улыбнулся: «Я и сам не знаю». Мне тогда в голову пришла аналогия с республиканским руководством: в 1960-е годы на посты первых секретарей в среднеазиатских республиках пришли новые люди — Шараф Рашидов в Узбекистане (с 1959 до 1983 года) и Джаббар Расулов в Таджикистане (с 1961 до 1982 года), которые оставались бессменными лидерами до конца своей жизни и превратились, по сути, в полноправных и достаточно автономных правителей. Речь не о каком-то случайном везении, а о новой системной политике Москвы, которая состояла отныне не в том, чтобы периодически ставить новых руководителей и затем с разными интервалами репрессировать их, как это было при Сталине, а в том, чтобы заключать негласные альянсы о выполнении некоторого набора взаимных обязтельств и строго придерживаться их. Новая колхозная экономика, интегрированная в хлопковую монополию, была частью этих договоренностей, когда в обмен на государственные инвестиции и несменяемость руководители союзных республик обещали — вдобавок к личной и политической лояльности — наращивать производство хлопка.

Ходжаназаров оказался в этой новой структуре и благодаря своим личным качествам смог воспользоваться возможностями, которые она ему предоставила. Восстановить всю картину того, каким образом он вписался в новые правила, теперь сложно. Конечно, он перенял какие-то полезные связи и практики у Маджидова. Конечно, он опирался на поддержку тех ошобинцев, которые работали рядом с ним — а некоторые из них уже имели нужные контакты и были способны ввести нового председателя колхоза во властные сети, где тот мог получать советы, информацию и помощь.

Позднее у Ходжаназарова стали складываться тесные отношения с первым секретарем компартии Таджикистана Джаббаром Расуловым549 и председателем правительства Рахмоном Набиевым550 (Илл. 16). Он многократно избирался депутатом Верховного Совета Таджикской ССР и к 1980 году имел собственную разветвленную сеть деловых и личных отношений не только с районными и областными руководителями, но и с республиканскими и даже союзными, с которыми он общался, минуя районных и областных начальников. Кроме вертикальных связей Ходжаназарову нужны были также связи горизонтальные — с другими колхозами и предприятиями — для обмена ресурсами и опытом. В частности, среди его знакомых был Ахмаджан Адылов, председатель колхоза, а затем агропромышленного комплекса в узбекской части Ферганской долины551, который имел, в свою очередь, прямые контакты с руководством Узбекистана. Ташкентские и душанбинские связи не противоречили друг другу, а, наоборот, взаимодополнялись и предоставляли гораздо больше возможностей для маневра. 22 июля 1991 года, почти накануне распада СССР, Ходжаназаров «успел», как выразился один мой собеседник, получить звание Героя Социалистического Труда — высшую советскую награду для представителей его рода деятельности (Илл. 17).

Илл. 16. Имамназар Ходжаназаров и Джаббар Расулов

Большой Ашт

Успешная карьера и влиятельные связи Ходжаназарова имели своим источником хлопок. Как он сам рассказывал, настоящее освоение района началось в 1968 году, когда ему пришло в голову сделать первые скважины выше СФК и с их помощью поднять на поверхность воду для орошения степной территории (табл. 10). За свою инициативу Ходжаназаров получил партийный выговор, так как никто не верил в успех такой траты денег. Однако председатель колхоза бросил на освоенный участок все силы и сумел получить там хороший урожай хлопка. На этот успех обратила внимание комиссия из Москвы, которая приехала в Аштский район для реанимации старого, рассматривавшегося еще с 1930-х годов проекта орошения аштских степей и превращения их в огромную хлопковую плантацию. Сыграл ли пример «Калинина» решающую роль, как думают многие ошобинцы, или был всего лишь одним из аргументов для специалистов из союзных ведомств, сказать сложно, но где-то в начале 1970-х годов московским руководством был принят проект освоения Большого Аштского массива.

Илл. 17. Три ошобинских героя: Ходжаназаров, Холдоров, Ходжамбердыев

Таблица 10

Паспорт оросительных систем колхоза «Калинин» в 1967–1970 годах, га

Источник: ФГАСО РТ, ф. 16, оп. 1, д. 213. [Б.л.].

Проект Большого Ашта предполагал создание сложной ирригационной системы, которая включала в себя помимо вертикального (скважины) горизонтальное орошение — с помощью мощных насосов воду забирали из Сырдарьи и гнали по магистральному каналу вверх, откуда она затем самотеком, по наклонной, распределялась по аштской степи. В эту систему входили также электрические подстанции, дренажные сооружения, дороги и так далее. Все это требовало детальной предварительной разработки в специализированных институтах и больших капиталовложений, в том числе создания строительных подрядных организаций552.

Проект имел общесоюзный характер, поэтому его финансирование шло напрямую из центрального бюджета, а не из бюджета Таджикской ССР. Организацией, которая отвечала за него, было Главное среднеазиатское управление по ирригации и строительству совхозов (с непроизносимой аббревиатурой «Главсредазирсовхозстрой») при Министерстве мелиорации и водного хозяйства СССР. Интересен тот факт, что это управление, имея общесоюзные статус и финансирование, было расположено в Ташкенте — столице соседней Узбекской ССР, и соответственно, штат его специалистов состоял из ташкентских жителей и возглавлялся представителями узбекской элиты553.

Управление по ирригации, как следует из его полного названия, финансировало только совхозы (советские хозяйства) — особую форму сельскохозяйственных предприятий, собственность и доходы которых считались государственными, а не «коллективными». Колхоз «Калинин» формально не относился к этой категории и, следовательно, не мог быть включен в программу освоения Большого Ашта. Однако зная государственные планы, то, какие территории собирались включить в проект, Ходжаназаров решил действовать на опережение и развернул собственное освоение части этих земель с помощью скважин. Главсредазирсовхозстрой уже не мог исключить эти территории из своего проекта и вынужден был компенсировать «Калинину» проделанные к тому времени работы. С учетом последнего колхоз получал прямые доходы, так как нормативные расценки, по которым выплачивалась компенсация, намного превосходили реальные затраты. В свою очередь, первоначальное вложение денег неизбежно влекло за собой новые государственные вложения. Во-первых, после освоения земли председатель колхоза имел право с полным основанием требовать деньги на строительство дорог и социальную сферу. Во-вторых, ирригация в степной зоне приводила к быстрому засолению орошенных земель, а для того чтобы сохранить утвержденные планы производства (хлопка в первую очередь), надо было опять вкладывать деньги в дренажную систему и новое орошение. Вся логика государственных инвестиций была построена на воспроизводстве достигнутого уровня, и Ходжаназаров, наращивая и перевыполняя планы по хлопку (иногда на 155 %!), умело пользовался этим, чтобы добиваться все новых и новых государственных вложений в свое предприятие.

Пиковым периодом инвестиций стали 1978–1980 годы, когда ежегодный объем средств, предоставляемых колхозу, составлял 1–1,5 млн руб. — огромные по тем временам деньги554. В 1980-е годы Ходжаназаров по своей инициативе начал освоение нового массива — Етти-тепа. Возможно, он имел информацию и надеялся, что сработает прежняя схема, когда освоенные земли будут включены в планы Главсредазирсовхозстроя. Однако на этот раз союзные планы инвестиций в ирригацию были приостановлены, поэтому председатель «Калинина» вынужден был обратиться к руководству Таджикской ССР. Ходжаназаров отвез Расулова и Набиева — первого секретаря и предсовмина — в Етти-тепа и показал им уже начатые работы, после чего было принято решение о выделении средств из республиканского бюджета на поддержку начинания. По новому проекту вода из Сырдарьи, как и в случае Большого Ашта, должна была с помощью насоса подниматься наверх и орошать прежде степную территорию, но только на этот раз насос принадлежал колхозу.

Насколько такие схемы были действительно законны и какого рода личные договоренности и лоббистские усилия стояли за ними, теперь судить трудно. Вполне возможно, что при желании — как это было в Узбекской ССР в 1980-е годы, во время так называемого хлопкового дела555, — власть могла квалифицировать их как растрату и даже обнаружить факты коррупции и наживы. Однако очевидно, что такого рода инициативные действия местных руководителей на разных этапах находили поддержку у государства, поощрялись им или по крайней мере не сразу отвергались, что давало основание считать их вполне приемлемыми. Упомянутые и другие схемы перераспределения ресурсов были необходимыми механизмами работы советской экономики, что все вынуждены были признавать, пусть и неофициально. Бесспорным результатом этой работы в Ошобе стало стремительное и масштабное расширение колхозных посевных площадей, парка машин и другой техники, поголовья скота и так далее (табл. 11)556. Колхозные земли, занятые хлопком, выросли с 1955 по 1985 год в одиннадцать раз — с 204,7 до 2334 га. Общий же размер орошаемых территорий при максимуме водных ресурсов достиг 7 тыс. га.

Новое пространство Ошобы

Орошение степей и развитие хлопководства радикальным образом изменили всю географию региона и создали новое пространство ошобинского сообщества.

Напомню, что еще в досоветское время ошобинцы жили не только в Ошобе. Недостаток земли заставлял их искать новые территории для проживания, жители кишлака мигрировали, кто-то возвращался, а кто-то оставался на новой родине. Ошобинцы осваивали новые земли около родников и колодцев в горах, предгорьях и в степной полосе. В одном из документов за 1939 год мы находим подробную роспись населения сельсовета Ошоба по таким горным участкам. Согласно этому источнику, всего населения было 4740 человек, из них в отдельных селениях557: Ошоба — 3409558, Гарвон — 404, Епугли — 192, Аксинджат — 92, Ак-кудук — 30, Ак-булак — 64, Бозори-мерган — 33, Зогхона — 7, Курпой-булак — 22, Кызыл-кудук — 50, Кызыл-олма — 105, Кызыл-тепа — 132, Куктал — 24, Сай-булак — 10, Тикатош — 5, Тервон-курук — 8, Тутак — 9, Тош-булак — 50, Тахтапез — 13, Учхотун — 28, Урал-чарвак — 33, Ходжакелди — 8, Ян-булак — 12. Если верить этим данным, каждый четвертый ошобинец значительную часть времени жил за пределами кишлака Ошоба, но в действительности число таких ошобинцев было еще больше, так как многие жили и за пределами сельсовета — в Пангазе, Шайдане, Аште (самая верхняя часть последнего — Оби-Ашт — была заселена преимущественно выходцами из Ошобы).

Таблица 11

Колхоз «Калинин» в 1955, 1965, 1975 и 1985 годах

Источники: Годовой отчет колхоза «Калинин» за 1955 год // ФГАСО РТ, ф. 124, оп. 1, д. 53а. Л. 1–8; Годовой отчет колхоза «Калинин» за 1965 год // ФГАСО РТ, ф. 124. оп. 1, д. 111. Л. 1–8; Годовой отчет колхоза «Калинин» за 1975 год // ФГАСО РТ, ф. 124, оп. 2, д. 21. Л. 1—34; Годовой отчет колхоза «Калинин» за 1985 год // ФГАСО РТ, ф. 124, оп. 2, д. 5. Л. 1—29.

В 1930—1950-е годы к такой хаотической миграции добавились организованные властью переселения. В 1935 году небольшая группа ошобинцев должна была переселиться в Вахшскую долину на юге Таджикской ССР559. После постройки СФК в 1939–1940 годах жители выселка Аксинджат и несколько семей из Ошобы были переселены в Янги-кишлак, который относился к колхозу «22-я годовщина». В 1953 году было принято решение о переселении 85 ошобинских хозяйств в район СФК, на место прежней небольшой стоянки, где не было постоянного населения и где стал строиться новый кишлак Оппон (Нижний Оппон) (Илл. 18).

Менялись и административные границы. До 1955 года Аксинджат и Янги-кишлак оставались в составе сельского совета Ошоба, а потом были переведены в подчинение сельсовета Советобад560. Одновременно была формально изменена подчиненность и массы мелких местечек в горах, которые до этого относились к Ошобе (Кызыл-кудук, Учхотун, Куктал, Ян-булак, Урал-чарвак, Ак-кудук, Курпой-булак)561. В начале 1960-х годов в состав сельсовета Ошоба был включен кишлак Гудас, а его жители и территории — приписаны к колхозу «Калинин»562.

Илл. 18. Северо-Ферганский канал и поселок Оппон

Осуществление проекта Большого Ашта привело, как я говорил, к освоению новых территорий в степной части Аштского района, к строительству новых поселков и новым переселениям (табл. 12). В конце 1960-х годов на месте небольшого кишлака Беш-каппа возникло селение Верхний Оппон, куда стали переезжать выходцы из Ошобы и Гудаса, в середине 1980-х годов началось строительство нового поселка Мархамат. На земле, которая раньше была безжизненной, в конце 1980-х годов находилось около 800 хозяйств — более 4 тыс. жителей, в основном ошобинцев, что в общей сложности превышало численность населения самого кишлака Ошоба. Еще один поселок планировалось построить в районе Етти-тепа, ближе к Сырдарье, но из-за экономического кризиса этот проект был остановлен.

Все новое пространство связывалось транспортной сетью — внутриколхозными асфальтовыми дорогами, по которым курсировали колхозная техника, рейсовые автобусы и личные автомобили563. Предприимчивый Ходжаназаров добился, чтобы недалеко от Мархамата построили небольшой аэродром, откуда в 1980-е годы можно было улететь в Ленинабад и даже в Душанбе.

Таблица 12

Население сельсовета Ошоба по отдельным поселкам в 1957, 1967, 1977 и 1983 годах, хозяйств/человек

Источники: ФГАСО РТ, ф. 132, оп. 1, д. 59. Л. 32–38; ФГАСО РТ, ф. 191, оп. 1, д. 17. Л. 11; ФГАСО РТ, ф. 191, оп. 3, д. 74. Л. 3; ФГАСО РТ, ф. 117, оп. 1, д. 695. Л. 4.

Население сельсовета Ошоба по отдельным поселкам в 1989, 1992, 1994 и 1995 годах, хозяйств/человек

Источник: По данным сельского совета/джамоата Ошоба. См. также: Ашт маълумотнома аз таърихи таксимоти маъмурию худудии нохия. Конибодом, 1993. С. 20 (на таджикском языке).

1 По другим данным: 2729/14195.

2 По другим данным: 876/4524.

3 По другим данным: 136/723.

4 По другим данным: 267/1337.

Вместе с расширением территории колхоза и сельсовета возникали новые местные центры и периферии. В Нижнем Оппоне были размещены все основные инфраструктурные объекты колхоза «Калинин» — склады, автопарки, а также фермы. Там же со временем расположилось правление колхоза — основное место сосредоточения власти (хотя правление сельского совета осталось в Ошобе) (Илл. XI). Еще более грандиозными были планы в отношении селения Мархамат (в буквальном переводе — «Добро пожаловать»), которое задумали превратить в новый центр сельсовета Ошоба. Здесь успели возвести новое здание колхозного правления, новые больницу, школу, ясли, огромный клуб (мне говорили, что такого клуба нет во всем Аштском районе, разве только в Шайдане), председатель колхоза и некоторые другие руководители взяли себе здесь личные участки и начали строительство новых домов. Чтобы обеспечить мархаматцев питьевой водой, из Ошобы был проложен трубопровод, который доставлял ее из Ошоба-сая. Мархамат замышлялся как «современный» поселок, с прямыми улицами и вытянутыми вдоль них типовыми, окнами к улице, домами — прямая противоположность «традиционной» Ошобе, где улочки застраивались беспорядочно (Илл. XII).

Прежняя практика фактически насильственного перемещения колхозников в новые поселки в 1980-е годы уже не действовала, поэтому Ходжаназаров выделял переселенцам большие — по 0,15—0,20 га — приусадебные участки, привлекая возможностью развивать личное хозяйство. Тогда же было принято решение выделять участки в Мархамате тем ошобинцам, которые когда-то уехали из кишлака в другие места и теперь хотели вернуться на малую родину.

«Калинин»

Хлопководство

Приехав в Ошобу в 1995 году, я застал местную колхозную экономику в момент ее кризиса. Государственные инвестиции, поставки новой техники и оборудования прекратились, закупочные цены на производимую колхозом продукцию, прежде всего на хлопок-сырец, упали, а на солярку, удобрения и другие ресурсы, без которых производство уже не могло существовать, — напротив, выросли. Этот момент начавшегося упадка колхозной экономики и разрушения всей сложившейся системы отношений между колхозом и государством, с одной стороны, и членами колхоза, с другой, важен, на мой взгляд, для понимания того, чт же было создано на протяжении 1960—1980-х годов и каким образом эта производственная машина функционировала. Я буду говорить далее о том, что застал в середине 1990-х годов, и в то же время попытаюсь, с опорой на архивы и воспоминания, реконструировать предшествующий этап позднего социализма.

В 1995 году вся официальная экономика «Калинина» по-прежнему строилась вокруг хлопкового производства (Илл. XIII). У колхоза было около 7 тыс. га пашни, реально использовалось 6 тыс. га, из которых около 2,4 га были под хлопком (табл. 13)564. Колхоз в начале 1990-х годов продолжал увеличивать хлопковые посевы. Но при этом план сдачи хлопка государству не увеличился, а, наоборот, уменьшился: раньше он составлял 6,7 тыс. тонн хлопка-сырца (и колхоз этот план выполнял), теперь — 6,4 тыс. тонн, при этом в 1995 году колхоз собрал всего лишь 3,9 тыс. тонн565. Следовательно, увеличение посевов было необходимо для компенсации падения урожайности из-за проблем с водой: изнашивались насосы, новые купить было трудно, а старые часто останавливались и требовали починки, на бурение новых скважин тоже не было средств. Скважины и насосы принадлежали не колхозу, а государству, колхоз должен был платить за электричество, а так как цены на электричество росли, то это тоже создавало проблемы — в случае неуплаты насосы могли отключить. Появились трудности с техникой: если раньше на каждые 50 га земли приходился один трактор, то в начале 1990-х годов из-за отсутствия солярки на один трактор приходилось 100–150 га. Колхоз не мог маневрировать и выделять на поддержку производства живые деньги, так как оплата хлопка совершалась только условными, записанными на специальном счете, деньгами, которыми можно было расплачиваться с другими государственными предприятиями, приобретая солярку и технику. Между тем в условиях экономического кризиса государственные предприятия были больше заинтересованы сбывать свою продукцию любыми — легальными или нелегальными — способами за реальные деньги или даже скорее по бартеру, что резко усилило дефицит необходимых для крупного производства ресурсов. Государство после распада СССР стало слабым, ничего не могло предложить колхозу взамен его хлопка и, соответственно, не могло контролировать ситуацию, перенаправляя и согласуя материальные и финансовые потоки.

Таблица 13

Колхоз «Калинин» в 1995 году

Источник: Годовой отчет колхоза «Калинин» за 1995 год // ФГАСО РТ, ф. 124, оп. 3, д. 165. Л. 1—17.

Все это, впрочем, не означало, что хлопководство приносит убытки. Наоборот, по словам моих собеседников из числа руководства колхоза, хлопок при цене 11 таджикских рублей (примерно 0,20—0,25 доллара США) за килограмм сырца должен был приносить колхозу прибыль, даже если колхоз не выполнял план. Дело в том, что существовали нормы затрат на выращивание единицы хлопка, по которым рассчитывалась его оплата государством, и если колхоз экономил на расходах, то разница оставлялась ему566.

В 1991 году «Калинину» впервые разрешили оставить 30 % хлопка себе — при условии, правда, что он выполнит план на 100 %. В тот год колхоз собрал урожай на 115 % от плана и ему досталось 45 % всего хлопка, который он мог напрямую продавать покупателям по более высоким, чем у государства, расценкам или по выгодному бартеру. В 1992–1994 годах, уже в независимом Таджикистане, «Калинин» сдавал государству все 100 % плана, но в 1995 году было опять решено оставлять в распоряжении колхоза 30 % валового сбора хлопка (даже при невыполнении плана). В 1995 году, согласно отчету, валовая себестоимость хлопка составила 72,2 тыс. руб., выручка колхоза от его продажи — 120,7 тыс. руб., прибыль — 48,5 тыс. руб. (в том числе 39,1 тыс. руб. от хлопка, сданного государству по плану), что составляло примерно 90 % всей полученной годовой прибыли колхоза567.

Садоводство

Расширение хлопковых площадей и превращение колхоза «Калинин» в производителя хлопка превратило все остальные отрасли хозяйства в подсобные. Это затронуло в том числе колхозные садовые площади. Государство мало занималось регулированием этой отрасли местного производства.

В 1995 году на балансе «Калинина» числилось 1119 га садов, из них: 45 — семечковые насаждения (яблони, груша, айва), 993 — косточковые (абрикосы, из которых только 405 га — плодоносящие насаждения), 57 — виноградники, 62 — тутовник568. Согласно отчетам, все полученные на колхозных полях фрукты сдавались на консервный завод в Шайдане. Однако в действительности сады представляли собой источник дополнительных доходов, вокруг которых складывались разнообразные сети отношений. Объясняется это тем, что садовые территории — в основном абрикосовые и яблоневые — находятся в горных ущельях, где нет электричества и хороших дорог, и раскинуты на многие десятки километров. Не только урожаи, но и земли, занятые садовыми насаждениями, в таких условиях точно сосчитать невозможно. Поэтому неучтенная или не полностью учтенная продукция становилась предметом неформальных договоренностей: колхозные руководители либо продавали ее через сеть перекупщиков, либо передавали в пользование колхозникам, частично компенсируя им тяжелую работу на хлопке. Распределение этого урожая могло быть и источником наживы, и инструментом контроля, подкупа и своеобразной круговой поруки.

С конца 1980-х годов колхоз начал сдавать сады в аренду, а потом перестал и перешел к более простой схеме — продаже фруктов напрямую всем желающим за живые деньги. В каждой бригаде, у которой был свой сад, в 1995 году была создана комиссия из двух человек, которые занимались этой продажей и вели учет поступающих средств. В конце июля в садах Шевара, Кызыл-олма и Гарвона начинался сбор абрикосов и все могли официально и сравнительно дешево купить их у колхоза — по 5 таджикских рублей за килограмм плодов (0,05—0,1 доллара по курсу того времени). Эти абрикосы потом сушились и продавались по гораздо более высокой цене перекупщикам, которые, в свою очередь, перепродавали либо сами отвозили эту продукцию в Узбекистан, Казахстан и Россию.

В тот год я слышал в Ошобе много разговоров о том, что «правильнее» было бы отдавать эти абрикосы простым колхозникам в счет оплаты работы в колхозе, поскольку деньги им платить перестали, а платили натурой — маслом, пшеницей. Но руководство колхоза и само было заинтересовано в получении реальных денег, поэтому не хотело идти на такую меру — при этом покупка в больших объемах была доступна не всем, а только тем, кто имел большие наличные суммы и транспорт, а также необходимые связи для заключения выгодной сделки.

Животноводство

Другая важная отрасль колхозного хозяйства — животноводство — функционировала примерно по тем же полулегальным правилам, что и садоводство. С одной стороны, не было почти никакой физической возможности контролировать количество скота, который бльшую часть года находится далеко на горных пастбищах. С другой стороны, государство, которому от колхоза нужен был главным образом хлопок, не слишком настойчиво регулировало эту сферу. Оба названных фактора позволяли всем жителям Ошобы, независимо от статуса и места работы, держать личный скот вместе с общественным, делая грань между поятиями «личный» и «общественный» очень условной.

По информации чабанов, в 1995 году в колхозе было 10 отар (ўра) овец и 10 отар ангорских коз. За каждой отарой смотрели четыре человека — по два человека, сменяя друг друга каждые 10 дней. Один из них, старший чабан (чўпон), отчитывался перед заведующим фермой. На пастбищах, многие из которых формально относились к территории Узбекистана569, скот держали с мая по сентябрь, осенью отару пригоняли на убранные колхозные поля, где оставалось много корма, и там содержали всю зиму в специальных загонах. В качестве зарплаты в 1995 году каждый чабан получил мешок зерна (раньше платили по 30 руб. в месяц, плюс 400–500 руб. как «отчет» в конце года). Однако основная выгода для чабанов заключалась не в зарплате, а в возможности непосредственно контролировать численность скота в отаре, держать вместе с колхозными овцами и козами личный скот — свой и других людей. Кроме колхозных стад летом в горах находились еще четыре-пять народных отар из Ошобы, в которых содержался только личный скот.

Сколько реально скота паслось в горах, сказать трудно. По данным Аштского районного отдела статистики, в 1994 году в «Калинине» было 1120 голов крупного рогатого скота (в том числе 302 коровы), 7784 козы и овцы и пять лошадей. Один чабан рассказал мне, что в его отаре насчитывалось 800 колхозных и около 200 частных коз, в среднем же в одной отаре было 500 колхозных коз, что давало примерно 10 тыс. голов колхозного скота и, если взять число 200 за основу, 4 тыс. частного. Другой чабан сначала сказал, что в колхозе около 15 тыс. овец и 16 тыс. коз, а в его отаре 1,5 тыс. колхозных и 300 частных коз; в другой раз он же высказал иную версию: в колхозе сейчас 5 тыс. овец и 10 тыс. коз, а в стаде, где он работает, — 700 колхозных и 800 частных коз. Возможно, разница почти в два раза между двумя вариантами — это разница между общим и колхозным стадом. Возможно также, что такие расхождения объясняются большим падежом скота, особенно ангорских коз, который случился зимой 1994/1995 годов. Наконец, путаница в цифрах может быть связана с сокрытием информации и существованием нескольких бухгалтерий, что не позволяло посторонним знать реальное количество скота и размеры доходов, которые получают его владельцы и сами чабаны.

Управление

С увеличением производства и расширением пространства более сложной становилась и организация колхозного управления570. В 1995 году она выглядела следующим образом. Во главе «Калинина» находился председатель — Имамназар Ходжаназаров, он давал только самые общие указания по стратегии развития колхоза и поддерживал связи с вышестоящими инстанциями. У председателя был первый заместитель, который фактически вел всю оперативную работу колхоза и, по сути, являлся «вторым раисом», как кто-то выразился, поскольку его подпись на документах была не менее важна, чем подпись Ходжаназарова. В советское время первым замом был парторг, который отвечал также за кадровые вопросы. В 1980-е годы на должность первого зама был назначен Икромали Турдиматов, который до этого работал в комсомоле. У председателя были также второй и третий заместители — последний занимался коммерцией.

Среди других общеколхозных должностных лиц — главный бухгалтер, председатель ревизионной комиссии (в 1995 году им был Анвар Аюбов, сын Ибрагима Аюбова), председатель профсоюзного комитета, главный инженер, отвечающий за колхозную технику (Вали Исмадиеров, сын Абдубанноба Исмадиерова571), главный электрик, главный гидротехник, главный экономист, занимающийся рабочими нормами (Бегджан Турдиматов, брат Икромали Турдиматова), главный агроном (Икромали Юлдашев, сын Бободжана Юлдашева572), главный зоотехник, главный ветврач (Мурад Юлдашев, брат Икромали Юлдашева), заведующий центральным складом. К числу особых относились должности колхозных экспедиторов.

«Калинин» делился на четыре участка, у каждого из которых был свой заведующий. Первый участок — Ошоба — имел в своем составе пять садоводческих бригад (в одной из них бригадиром был Абдумалик Каюмов, внук аксакала Одинамата Исаматова573). Второй участок — Мархамат (или Епугли) — это около 2000 га пашни и восемь хлопководческих, две кормодобывающие и две садоводческие бригады. Третий участок — Нижний Оппон (заведующий Мамаджан Юлдашев, брат Икромали и Мурада Юлдашевых), здесь было 1000 га пашни, восемь хлопководческих, две кормодобывающие и одна садоводческая бригады. У третьего участка — Верхний Оппон — в 1995 году не было своего заведующего, и им руководил также Мамаджан Юлдашев. Этот участок имел около 1000 га пашни, на нем трудилось пять хлопководческих бригад и одна садоводческая (бригадиром последней был Мирзаабдулло Каххаров, сын Каххара Джаркинова574). Четвертый участок — Етти-тепа (заведующий Мумин Хошимов, сын Хошима Нурматова575), в его подчинении было около 2000 га пашни, две кормодобывающие и семь хлопководческих бригад.

В 1995 году в «Калинине» имелась одна молочная ферма (ею заведовал Муким Мирхолдоров, брат главврача Ашурали Дехканова576), одна телочно-откормочная ферма, одна овцеводческая и одна козоводческая (заведующий последней — Зокир Юсупов, сын Юсупа Юлдашева из рода Исламбая577).

В полевой бригаде постоянно работало примерно 15–20 человек, которые занимались поливом и культивацией полей, остальные члены бригады выходили на работу в сезоны, когда требуется дополнительная рабочая сила. Колхозник не был приписан к определенной бригаде и мог переходить из одной в другую, договорившись с бригадиром. Специализация бригад не имела буквального характера: некоторые хлопководческие бригады занимались также садоводством, а на севообороте сажали и выращивали кукурузу, пшеницу и другие культуры; в свою очередь, садоводческие бригады сажали и выращивали пшеницу, овощи, а если было необходимо, то участвовали в работе на хлопке. Кроме того, между бригадами распределялся план по сдаче коконов шелкопряда. Бригадиры, хотя и подчинялись заведующему участком, на своей территории и своими людьми управляли сами, по своему усмотрению. Впрочем, инструментов воздействия на людей у них оставалось немного: колхозники стали грамотными и были способны сами внимательно отслеживать все бухгалтерские отчеты и записи. Насилие тоже воспринималось по-другому: государство самоустранилось от принуждения колхозников, и за отказ от работы уже не могли предъявить политических и уголовных претензий, поэтому насилие со стороны бригадира превратилось в личное насилие одного ошобинца над другим, которое могло повлечь за собой и расплату — бригадиры стали побаиваться получить сдачи. Система логично пришла к подрядной форме отношений.

Подряд

Начиная примерно с 1970-х или 1980-х годов бригада стала раздавать участки по 1–2 га в подряд колхозникам, которые числились в бригаде, но не были заняты в ней постоянно, а только приезжали на свое поле для определенных работ. Такая форма, с одной стороны, позволяла более гибко использовать труд членов семьи колхозника, которые всегда помогали ему выполнять норму, а с другой — давала возможность колхозникам пользоваться побочными выгодами, которые предоставлял хлопковый участок. Эта система прижилась и сохранилась до середины 1990-х годов578.

Приведу пример. В 1995 году У.Д. (1939 г.р.) брал 2 га земли. Формально колхозницей была записана его жена, которая таким образом зарабатывала себе стаж для пенсии, но фактически работал У.Д. с кем-нибудь из детей, он же сам обсуждал все вопросы с колхозным начальством579. На своем участке они должны были летом выполнить следущие виды работы: прополку, «чеканку» (ломку стеблей хлопчатника), вскапывание. Остальное — полив, вспашку, посев, уборку — делали другие люди, эти работы распределял бригадир.

У.Д. считал, что такой подряд дает целый ряд выгод. Кроме стажа работы и возможности получить больший приусадебный участок это была еще и зарплата. Она начислялась по расценкам на каждый вид работы плюс проценты, если бригада выполнила или перевыполнила план; часть зарплаты выдавалась деньгами, часть — продуктами, часть в виде аванса можно было получить по заявлению в течение года. В 1993–1995 годах зарплата записывалась на особых чеках, на которые можно было что-то приобрести по государственным ценам в магазинах. Колхозник имел также возможность легально пускать траву, которая растет рядом с полем, на корм своему скоту, а также забирать и использовать в домохозяйстве в качестве топлива стебли, остающиеся после сбора хлопка на поле (ўзапоя). Иногда бригадир разрешал использовать несколько соток неудобной, но орошаемой земли рядом с полем (в лесополосе, по краям участка) для посадки люцерны, которая тоже идет на корм скоту. Всего этого для полного обеспечения семьи было, конечно, совсем не достаточно, но если не было другой работы, то и такое подспорье считалось неплохим. На самом деле У.Д., по его словам, искал другую, более выгодную работу где-нибудь в строительстве, но во время таких поисков работа на подряде оказывалась нелишней.

В условиях кризиса не брезговали всеми перечисленными возможностями, которые давал подряд, и нерядовые ошобинцы. Председатель сельского совета/джамоата признавался мне, что на имя его жены записано 2 га земли с хлопком, на нее же записываются вся выработка и вся зарплата, при этом все работы делает он сам с детьми.

Аренда

В той части колхозной экономики, которая не была связана с хлопком (и пшеницей), получила развитие аренда как способ отношений между колхозом, то есть собственником земли, и работником580. Колхоз на год сдавал в аренду землю для выращивания овощей, бахчевых и лука. Такая сделка была выгодна колхозу, потому что снимала с него все обязанности по поиску и удержанию рабочей силы, а также по отслеживанию технологического процесса. Арендатор сам вкладывал свои деньги в землю, сам привлекал людей и мог, соответственно, получить гарантированный урожай, часть которого обязан был сдать колхозу по установленным расценкам.

Как подсчитывали мои собеседники, в среднем при хорошей обработке поля с 1 га поливной земли можно было получить 50–60 тонн лука. Из них колхоз забирал себе 20 тонн (или денежный эквивалент по оговоренным расценкам), в счет которых предоставлял арендатору семена, трактор, удобрения; если арендатор сам находил семена и прочее, то норма сдаваемого колхозу лука уменьшалась. Остальным урожаем арендатор мог распоряжаться полностью на свое усмотрение. В 1995 году за килограмм лука в Ходженте давали 1 тыс. руб., то есть с 20–30 тыс. тонн можно было заработать 20–30 млн руб. (на тот момент это 4–4,5 тыс. долларов США).

Уход за луком — сложная, трудоемкая работа, поэтому не всем удавалось получить хорошую прибыль. Чтобы организовать этот процесс, необходимо было уже иметь капитал для вложения в покупку семян и удобрений, наем рабочей силы и транспорта. Это могли позволить себе немногие, поэтому аренду брали либо зажиточные люди, не исключая и колхозных начальников, которые имели доступ к ресурсам, либо приезжие — в основном из Узбекистана. Многие арендаторы выращивали сразу несколько культур, чтобы распределить свои усилия и риски: один собеседник сообщил мне, что его семья взяла 5 га в аренду, из которых один засадила луком, три — пшеницей и один — кукурузой. Возможно, такая диверсификация происходила в нарушение договора, но руководители колхоза закрывали на нее глаза, поскольку аренда была предметом не только формальных, но и неформальных договоренностей по разделу доходов.

Приватизация

В 1995 году, когда я проводил свои исследования в Ошобе, экономическая система работала по тем правилам, какие сложились в конце 1980-х годов, то есть уже к окончанию советского периода. Понятия частной собственности и приватизации только-только входили в риторику власти, только-только начинали обсуждаться в обществе и еще не стали ни массовой практикой, ни главной темой повседневных споров. Никаких внятных законов по этому поводу в Таджикистане, где шла настоящая гражданская война, принято не было, какие-то отдельные случаи оформления прав частной собственности уже происходили, но они обрастали слухами и противоречивыми суждениями. Ходили, например, разговоры, что большая территория (около 20–30 га), которая из-за поломки насоса не использовалась колхозом, была будто бы списана с баланса по некоему постановлению и куплена двумя высокопоставленными ошобинцами. Они собирались каким-то образом восстановить водоснабжение участка и сдавать его в аренду.

Более значимым для населения Ошобы стал широко развернувшийся в конце 1980-х — начале 1990-х годов процесс раздачи приусадебных участков, который, по сути, был распределением колхозной земли в личное пользование и владение, но не назывался приватизацией. Каждой новой семейной паре предоставили право получить новый участок — 8—12 соток в Ошобе (в Шеваре или Олма) либо 15 соток в Мархамате или Оппоне, где земли было больше, но зато было меньше воды. Если в распоряжении семьи был старый участок меньшего размера, то эта семья имела право получить недостающие сотки. Таким правом могли воспользоваться как нынешние жители сельсовета, так и те, которые в свое время уехали из Ошобы. Единственным условием было наличие трудоустройства. Решение о том, сколько земли и где выделить под застройку, принимало правление колхоза, а распределяла землю специальная комиссия, при этом, как мне говорили, все участки нумеровались и потом эти номера вслепую разыгрывались, чтобы не было обиды, если кто-то получал участок хуже, чем другие.

Несмотря на то что были предприняты некоторые формальные меры для предупреждения конфликтов, они все равно возникали. Административное распределение ресурсов заставляло людей активизировать все возможные социальные связи — дружеские, родственные, соседские и прочие — с целью обеспечения дополнительных преимуществ при получении участка, столкновение же всех этих интересов порождало споры. Однако, поскольку каждый мог хоть что-то получить, это гасило недовольство и перенаправляло основные усилия людей на обустройство новых участков и получение с них доходов.

Колхозники

Зарплата

Как мы видим, отношения ошобинцев с колхозами носили очень разнообразный характер и не сводились лишь к работе в поле и получению зарплаты. Колхоз был формальным держателем или владельцем — я не претендую на точность политэкономических понятий — всех основных ресурсов в кишлаке: поливной земли, воды, садовых насаждений, пастбищ, хранилищ, техники, денежной массы, рабочих мест, должностей и так далее. Председатель колхоза, все колхозные чиновники и специалисты через запутанную процедуру принятия решений, оформления отчетов и других документов контролировали эти ресурсы и распоряжались ими.

Формальным выражением отношений между колхозником и колхозом являлась зарплата. Порядок ее начисления определялся государственными правилами: в 1959 году был определен гарантированный минимум оплаты труда, в 1966 году — отменены трудодни и все расчеты перешли в денежную форму и так далее. Зарплата представляла собой сложную систему расчетов: она начислялась за количество рабочих дней и вид работы, который оценивался согласно утвержденным расценкам, часть зарплаты выдавалась в течение года, часть (от 30 до 60 %) — в конце года по результатам деятельности колхоза, то есть в зависимости от полученных последним доходов. Колхоз мог также по заявлению колхозника выдавать ему деньги дополнительно авансом. При этом, судя по отчетам, колхоз далеко не всегда имел возможнсть выплатить всю причитавшуюся сумму и перекладывал долг на следующий год, часть же зарплаты выдавалась продуктами (пшеницей, мукой, мясом) или списывалась в качестве платы за электричество, за газеты или горячую пищу во время обедов.

В «Справке о проверке состояния финансовой дисциплины и расчетов колхоза им. Калинина», которую составил экономист Главного управления по делам колхозов Министерства сельского хозяйства Таджикской ССР, говорилось581:

Задолженность колхоза по <…> оплате труда колхозников на 1/1—68 год составляет по 868 колхозникам в сумме 96 972 рубля. Задолженность колхозников по переполученным авансам по оплате труда на 1/1—68 год составляет за 456 колхозниками в сумме 61 992 рубля, в том числе за выбывшими 47 колхозниками в сумме 7 354 рубля, за умершими 13 колхозниками в сумме 1 626 рублей <…>

В колхозе практикуется выдача неплановых денежных авансов, во многих случаях выдаются превышающие месячные заработки колхозников, особенно руководящему составу и активу колхоза <…> руководящим работникам и специалистам колхоза — 19 лицам — в 1967 году незаконно было произведено начисление премий в сумме 3 745,45 рубля.

Далее в документе перечисляются выданные «незаконно» авансы и премии: председатель колхоза — оклад 190 руб., а выдано 810,56 руб. аванса и 342 руб. премии; заместитель председателя — оклад 160 руб., а выдано 200 руб. и 228,60 руб.; главный зоотехник — оклад 160 руб., а выдано 200 руб.; председатель ревизионной комиссии — оклад 120 руб., а выдано 200 руб. и так далее.

Иными словами, когда в общих отчетах колхоза приводятся данные о зарплате колхозников, то не всегда понятно, идет ли речь о действительно выплаченной зарплате или только о расчетной, оказываются ли именно эти суммы в руках людей, или мы имеем дело с некоторой отчетно-цифровой иллюзией. Даже эти потоки денег между колхозом и колхозниками, которые вроде бы были совершенно официальными и прозрачными, в реальности обладали свойством деформироваться и приспосабливаться к социальным иерархиям, личностным отношениям и каким-то нам теперь не очень понятным обстоятельствам.

Тем не менее средние бухгалтерские цифры дают представление как о величине колхозных заработков, так и о динамике изменения последних (табл. 14). По данным колхозного отчета за 1965 год, средняя зарплата работника в растениеводстве и животноводстве, тракториста и шофера составляла около 45–55 руб., бригадиры получали около 100 руб., председатель и еще несколько руководящих специалистов — от 200 до 300 руб. в месяц. В 1975 году число колхозников и интенсивность их труда значительно возросли, что было связано с освоением Большого Ашта. При этом значительно возросло и число привлеченных работников, не являющихся членами колхоза, — как ошобинцев (нетрудоспособных, школьников, учителей, врачей и других), так и приезжих (студентов, школьников). Разброс размеров зарплаты стал намного больше, но средний доход работника в поле составлял около 105 руб. в месяц. Председателю и другим основным руководителям колхоза официально начислялось примерно 300–400 руб. в месяц582.

Таблица 14

Годовые выплаты колхозникам (по должностям) за 1965, 1975 и 1985 годы

Источники: Годовой отчет колхоза «Калинин» за 1965 год // ФГАСО, ф. 124, оп. 1, д. 111. Л. 2 об., 3; Годовой отчет колхоза «Калинин» за 1975 год // ФГАСО, ф. 124, оп. 2, д. 21. Л. 10, 10 об., 11 об.; Годовой отчет колхоза «Калинин» за 1985 год // ФГАСО РТ, ф. 124, оп. 3, д. 57. Л. 12–13.

1 В1975 году — экспедиторы, секретари и др.

2 Суммированные данные.

3 Суммированные данные: из 181 человека 126 — чабаны, которые получили 138 549 руб.

4 Из них заняты в хлопководстве 385 человек — 513 716 руб.

В 1980-е годы продолжались углубление специализации труда и рост зарплаты. Выплаты работнику в растениеводстве в среднем составляли, по данным 1985 года, около 170 руб. в месяц. Обращает на себя внимание то, что этот показатель стал выше, чем официальные выплаты бригадирам или, например, трактористам и шоферам (в 1975 году было наоборот). Я могу объяснить это тем, что последние, во-первых, получали много неформальных бонусов от своей должности, а во-вторых, имели стабильный месячный оклад вне зависимости от интенсивности и тяжести труда, тогда как обычные колхозники, чтобы получить более высокий доход, должны были тратить намного больше усилий и времени.

Домашнее хозяйство

Монополия колхоза на владение всеми основными ресурсами, что было необходимо исключительно для развития и поддержания хлопководства, являлась основным фактором, который определял экономическую жизнь Ошобы и экономические стратегии ошобинцев. Значительное увеличение орошаемых площадей в 1960—1980-е годы сопровождалось ростом количества рабочих мест в колхозе и некоторым ростом заработков колхозников. Однако при существенном увеличении численности населения колхозная экономика не могла обеспечить всех работой, да и заработки, которые зависели от государственных закупочных цен, все равно оставались сравнительно небольшими. Это вынуждало жителей кишлака интенсифицировать производство в домашнем хозяйстве — на приусадебном участке, в подворном животноводстве, в кустарных промыслах и торговле.

Домашнее хозяйство ошобинцев было устроено как многоотраслевая мини-экономика, в которой присутствует, с одной стороны, диверсификация видов деятельности, а с другой — специализация, то есть разделение видов деятельности на первостепенные и второстепенные583. Первое позволяло обеспечить хотя бы некоторую сбалансированность источников дохода, минимизировать риски и таким образом избежать кризиса всего домашнего хозяйства в случае каких-либо неблагоприятных обстоятельств. Второе же давало возможность максимизировать доходы от наиболее выгодных отраслей. При этом хочу подчеркнуть, что домашнее хозяйство нельзя считать чем-то совершенно отдельным, автономным от колхозной экономики, да и вообще, условно говоря, от государственной экономики, — их связывали многочисленные и разнообразные взаимозависимости584.

Приусадебные участки ошобинцев сегодня расположены в трех климатических зонах, которые различаются количеством тепла и воды, а также давностью возделывания, — горные ущелья (Шевар, Кызыл-олма), предгорье (собственно Ошоба) и часть Аштской степи (Оппон, Мархамат), которая сравнительно недавно была орошена и освоена под сельское хозяйство. В зависимости от зоны различаются виды высаживаемых сельскохозяйственных культур и режимы ухода за ними. Приусадебный участок был, как правило, специализирован под садоводство, дополнительно к этому на нем выращивались некоторые виды овощей, зелени, картофель, а также джугара (в начале 1990-х годов из-за резкого подорожания муки стали выращивать пшеницу). В 1920—1940-е годы садоводство специализировалось на тутовнике, абрикосах и яблоках, которые ценились на местном рынке. В 1950—1980-е годы произошла переориентация на абрикосы и черешню, что было связано с предпочтениями нового рынка — российского, который стал основным покупателем ферганской садовой продукции. В самой Ошобе наиболее популярной культурой стали абрикосы, которые жители собирали, высушивали и продавали перекупщикам — местным и приезжим. В середине 1980-х годов килограмм сушеных абрикосов — кураги585 — стоил здесь примерно 6 руб., в Москве — от 8 до 12 руб.586 Сад с десятью плодоносящими деревьями давал около 100 кг кураги, или 600 руб. В начале 1990-х годов спрос на среднеазиатскую курагу в России упал, а издержки на дорогу многократно возросли, что привело к снижению цен и уменьшению доходов: килограмм стал стоить 4–5 тыс. российских руб., или около 1 доллара, что давало доход с тех же десяти деревьев в 100 долларов.

Домашнее животноводство в Ошобе включает в себя разведение крупного рогатого скота, овец и коз, а также птицеводство. Эта отрасль, которая всегда считалась в кишлаке основным показателем богатства, также претерпела в послевоенное время существенные изменения. Рабочий скот, который был очень важен в XIX и первой половине XX века, полностью исчез, сократилось поголовье лошадей и ослов. Овец держали для продажи или ритуальных мероприятий. Козоводство осталось ведущей специализацией, но мясные породы были заменены на ангорскую козу, которая давала пух, опять же востребованный на российском рынке (табл. 15).

Таблица 15

Поголовье скота в сельском совете/джамоате Ошоба в 1992 и 1995 годах

Источник: По данным сельского совета/джамоата Ошоба.

1 Резкое уменьшение поголовья овец и коз в 1995 году было связано с болезнью и мором, которые поразили стада в 1993–1994 годах.

В 1970-е годы, по рассказам, цена за 1 кг белой шерсти доходила до 50 руб. в Ошобе и до 100 руб. в России, а за 1 кг черной шерсти, которая ценится выше, — до 100 руб. в Ошобе и 180 руб. в России. Одна ангорская коза дает в среднем 2 кг шерсти в год, среднего размера стадо было пять голов (не считая молодняка), в стаде обычно находились одна черная коза и четыре белых — умножаем и получаем в год 10 кг шерсти (из них, допустим, 2 кг черной и 8 кг белой). Если продавать шерсть перекупщику в Ошобе, то доход мог составить 600 руб., что сопоставимо с половиной годовой зарплаты колхозника. Были хозяйства, которые имели до ста и даже более коз; это требовало, правда, больших издержек на их содержание, но доход в таких случаях мог быть по советским меркам огромным. В 1995 году килограмм белой шерсти стоил в Ошобе около 10 тыс. российских рублей и в России — 40 тыс. руб., или примерно 2 и 8 долларов, а килограмм черной шерсти — соответственно около 40 тыс. и 100 тыс. руб., или 8 и 20 долларов; пух пяти коз, проданный в Ошобе, мог принести не более 50 долларов США.

Домашние промыслы в кишлаке отличались многообразием — здесь можно было встретить и строителей, и кузнецов, и хлебопеков, и мастеров по ремонту техники, и народных врачевателей и так далее587. Любые навыки использовались для подработки, иногда такие профессии становились, по сути, основным источником доходов, а работа в колхозе носила формальный характер и была нужна постольку, поскольку позволяла избежать уголовных обвинений в «тунеядстве», иметь рабочий стаж, пенсии, государственные льготы и право на дополнительные сотки приусадебного участка.

Пожалуй, самым распространенным промыслом в кишлаке являлось изготовление паласов (шолча) и ковров (гилам), с переориентацией на ангорских коз стали также вязать на продажу платки и шарфы (Илл. 19). Это сугубо женское ремесло, которому обучают практически в каждой семье и владение которым стало в Ошобе важным показателем достоинств девушки на выданье: навыки рукодельницы повышали ее статус и гарантировали, с одной стороны, более выгодную брачную партию, а с другой — более богатые приношения со стороны семьи жениха.

Ковроткачество ориентируется на сугубо местный рынок: кустарным образом изготовленные ковры и паласы всегда пользовались в регионе большим и постоянным спросом. При этом оно требовало постоянной занятости и сырья — хлопка или хлопковых нитей. Во время Отечественной войны, по воспоминаниям, кто-нибудь из богатых и предприимчивых родственников ехал в Коканд и покупал там хлопок, привозил его в Ошобу и раздавал «своему хейшу», то есть родне, с условием, что сотканные ковры и паласы будут возвращены ему же, затем отвозил их обратно в Коканд и продавал там дороже, потом опять покупал хлопок и так далее. За месяц одна женщина могла изготовить четыре паласа и заработать на этом около 20 руб., что было выше колхозных заработков. В 1980-е годы один палас стоил в Ошобе примерно 25 руб., что могло с учетом довольно небольших издержек дать до 70–80 руб. ежемесячных доходов. Я веду подсчет в данном случае по месяцам, потому что ковроткачество в домашних условиях не было круглогодичным производством — им занимались только зимой и в другое свободное от работы в колхозе и на приусадебном участке время588.

Илл. 19. Изготовление шолча, 1995 г.

Наконец, не было в начале 1990-х годов, наверное, ни одного хозяйства в Ошобе, которое не пыталось бы заниматься торговлей, покупкой и перепродажей, получая доходы от разницы цен. Одни специализировались на продуктах и вещах, которые производятся в Ошобе, — садовых культурах, овощах, козьем пухе, коврах, паласах, шарфах и так далее — их скупали на маленьком ошобинском базаре или непосредственно у родственников и соседей и перепродавали либо другим перекупщикам, либо на местных рынках, либо, если имели достаточно денег, везли товар в Узбекистан и даже в Россию, где прибыль могла быть намного больше. Другие, наоборот, занимались закупкой продуктов и вещей, которые пользуются более или менее массовым спросом в самой Ошобе. Для одних это были мелкие и побочные приработки, для других торговля становилась главным источником доходов, поэтому выявить какие-то усредненные, типичные размеры доходов в этом случае мне оказалось затруднительно.

В советское время отношение ко всем этим видам деятельности было весьма противоречивым. Государство относилось к ним в целом подозрительно, пыталось всячески их контролировать, учитывать и ограничивать (вводя, например, лимиты на размеры приусадебных участков или на домашний скот), что придавало домашней экономике характер не вполне легальный. В публичной советской риторике господствовало моральное осуждение частной торговой деятельности как спекуляции. Доходы от торговли и домашнего хозяйства считались не вполне честно заработанными. Вместе с тем невысокие заработки в колхозе и вообще на государственных предприятиях вынуждали людей, в том числе местную элиту (колхозных администраторов и специалистов, учителей, врачей), активно заниматься всеми этими видами хозяйственной деятельности. Более того, в местной культуре (и в мусульманской риторике, которая сохраняла свою легитимность в локальных отношениях) эти экономические практики считались не просто разрешенными, а одобряемыми и поощряемыми. В результате представители государственной власти, публично декларируя осуждение подобных практик, в действительности вступали в разного рода договорные отношения с местным населением, закрывая глаза на нарушения каких-то лимитов и норм, если эти нарушения не бросались в глаза и не становились поводом для сведения счетов. В конце концов, главным, официально декларируемым интересом государства был хлопок, все остальное существовало по умолчанию (или даже при некотором осуждении), но как неизбежность, которая по большому счету всех устраивала, а порой и как необходимость — источник личных доходов и способ оплатить самые разные услуги.

Миграции

Как я уже говорил, колхозная экономика, несмотря на значительные темпы ее расширения, в силу ориентации преимущественно на хлопковое производство не обеспечивала все население Ошобы постоянной и достаточно оплачиваемой работой. Это вынуждало людей искать дополнительных доходов в домашнем хозяйстве. Однако и последнее не могло прокормить всех по причине естественных и искусственных ограничений — размеры приусадебных участков были лимитированы, садоводство и козоводство приносили нестабильный доход, прибыльный российский рынок открывался постепенно, так что и цены достигли своего пика лишь к середине 1980-х годов. Ситуация не изменилась радикально и в начале 1990-х годов, несмотря на массовую раздачу части колхозной орошаемой земли и пастбищ под приусадебные наделы ошобинцев, поскольку в результате кризиса и распада единого государства доходы от сельскохозяйственного производства резко упали.

Одной из причин сложной ситуации на местном рынке труда был быстрый рост населения в 1950—1980-е годы (табл. 16 и 17), который обуславливался несколькими факторами. Во-первых, локальные брачные и семейные практики и ценности, подкрепленные кроме всего прочего авторитетом ислама, предписывали женщине роль матери и способствовали высокой рождаемости. Во-вторых, социальные выплаты от государства и другие льготы, предоставлявшиеся в связи с рождением детей, едва ли не перевешивали заработки в колхозе и являлись сильным материальным стимулом рожать больше. В-третьих, внедрение новых медицинских институтов и способов лечения снизило смертность, в том числе детскую589.

Таблица 16

Численность населения сельсовета Ошоба в 1951, 1963, 1970, 1980, 1989 и 1995 годах

Источники: ФГАСО РТ, ф. 191, оп. 1, д. 26. Л. 5; ФГАСО РТ, ф. 191, оп. 1, д. 91. Л. 1; ФГАСО РТ, ф. 191, оп. 1, д. 152. Л. 4; ФГАСО РТ, ф. 191, оп. 3, д. 85. Л. 5. Также я использовал данные Аштского районного отдела статистики.

Закономерным результатом сложившегося положения стала массовая миграция ошобинцев за пределы Ошобы.

В начале 1940-х годов в южных отрогах Кураминского предгорья были открыты рудодобывающие шахты, около которых возникли рабочие поселки Адрасман, Кансай, Чайрух, Табошар и другие. Такие же шахты открылись в соседнем Ангренском районе Узбекистана. Первоначально здесь добывали уран и работали в основном немецкие военнопленные и приезжие специалисты из России, но в 1950-е годы добычу урана прекратили и шахты перепрофилировали на добычу цинка, свинца, других металлов. После выезда немцев шахты и предприятия стали заполняться приезжими русскоязычными рабочими. Некоторые поселки по-прежнему сохраняли стратегическое значение и подчинялись, минуя Душанбе, напрямую Москве, что давало их жителям значительные преимущества в зарплате, снабжении продуктами и товарами, а также повышало административную самостоятельность местной власти. Поэтому многие жители аштских кишлаков, в том числе и Ошобы, стремились устроиться туда на работу и остаться там жить.

Таблица 17

Работающие в колхозе «Калинин» в 1955, 1965, 1975 и 1985 годах

Источники: Годовой отчет колхоза «Калинин» за 1955 год // ФГАСО РТ, ф. 124, оп. 1, д. 53а. Л. 3 об.; Годовой отчет колхоза «Калинин» за 1965 год // ФГАСО РТ, ф. 124. оп. 1, д. 111. Л. 2; Годовой отчет колхоза «Калинин» за 1975 год // ФГАСО РТ, ф. 124, оп. 2, д. 21. Л. 9 об.; Годовой бухгалтерский отчет по основной деятельности колхоза «Калинин» за 1985 год // ФГАСО РТ, ф. 124, оп. 3, д. 57. Л. 10 об.

В 1940—1950-е годы выехать из Ошобы в другие регионы на постоянное место жительства было сложно — для этого надо было сперва раздобыть в сельсовете справку на получение паспорта, то есть, по сути, специальное разрешение на выезд. Председатель сельского совета имел право отказать и часто в таких случаях отказывал, поскольку в колхозах, которым было дано задание осваивать под хлопок новые земли около СФК, рабочих рук не хватало. Тем не менее заинтересованность руководства шахт в трудовой силе плюс какие-то личные договоренности и связи позволяли некоторым ошобинцам покидать кишлак и колхоз. В 1960—1980-е годы, когда паспорта стали выдаваться автоматически, миграция приобрела больший размах.

Наиболее многочисленная община выходцев из Ошобы сформировалась в Адрасмане. По разным оценкам, в конце 1980-х годов в этом поселке проживало до 6–7 тыс. ошобинцев, многие из них здесь родились и выросли. Выходцы из Ошобы жили также в Табошаре, Кансае, Чайрухе, Ангрене, не считая, конечно, Ходжента, Душанбе, Ташкента и Коканда, куда они тоже нередко уезжали работать и жить. У каждой такой общины возникли новые — более городские — социальные и культурные практики (привычка жить в многоквартирных домах, где соседями могли быть русскоязычные жители, ходить в «европейской» одежде, питаться «европейской» пищей и т. д.), новые родственные и дружеские сети, иерархии авторитетов, но тем не менее эти выходцы из Ошобы продолжали сохранять ошобинскую идентичность и регулярные отношения с ошобинским обществом, в частности считалось обязательным приезжать в кишлак по религиозным праздникам и посещать могилы предков.

В начале 1990-х годов «московское» снабжение в Адрасмане и других шахтерских поселках исчезло, зарплата стала символической — мастер получал в месяц 2–2,5 тыс. таджикских рублов, то есть около 40–50 долларов (Илл. 20). Постоянный график работы не позволял рабочим на шахте заниматься домашним хозяйством, поэтому каких-то существенных дополнительных источников заработка у них не было. Кто-то ушел в отпуск или уволился и уехал искать работу на российских шахтах, кто-то попытался заняться торговлей, используя хорошее знание русского языка и связи с русскоязычным населением. Многие же стали возвращаться в Ошобу, где могли хотя бы получить приусадебный участок и завести скот, кто-то устроился в колхоз или взял землю в аренду. Впрочем, это было тоже трудное возвращение — для людей, привыкших к почти городскому образу жизни, к квартирам в многоэтажных домах и к магазинам. Как признавался мне один ошобинец-адрасманец, в кишлаке «все какие-то некультурные». Некоторые бывшие рабочие оформили на себя участки в Ошобе, но окончательно переезжать в родной кишлак не спешили590.

Илл. 20. Адрасманский обогатительный комбинат, 2010 г.

Завершая этот длинный экскурс в экономическую и отчасти демографическую историю Ошобы, хочу вернуться к проблеме модернизации и традиционализма, к тому, как оба эти понятия прилагаются или не прилагаются к ошобинской реальности. Сомнения начинаются с понимания, что даже разнообразные отношения и практики, которые существовали здесь в 1920-е годы, невозможно втиснуть в рамки традиционализма — локальное сообщество уже тогда находилось под воздействием множества внешних факторов и событий, ломавших прежние устойчивые стратегии жизни. С тех пор изменения в экономике прошли целый ряд этапов, каждый из которых имел свою историческую динамику, свой масштаб, своих акторов и логику. Сложившиеся в XX веке в результате многочисленных реформ и трансформаций советские хозяйственные практики назвать традиционными еще труднее, если под этим термином понимать тот образ жизни, который вели ошобинцы в XIX веке, но и говорить без каких-либо оговорок о современности, беря за ее образец европейскую или даже российскую экономику, тоже не приходится.

Мы видим, что экономическая жизнь Ошобы имела чрезвычайно многослойную структуру — с различными способами получения доходов, различным технологическим оснащением, различными социальными сетями, различными уровнями контроля со стороны государства и так далее. Мы видим, что отдельные люди и семьи были тесно вовлечены одновременно во все сферы и при этом в случае необходимости легко меняли свои приоритеты, сочетали разные ресурсы, а их экономические стратегии заключались в том, чтобы поддерживать и интенсифицировать любые имеющиеся и вновь открывающиеся возможности. Мы видим также, что и государство, которое массированными инвестициями превратило производство хлопка в основную хозяйственную отрасль Ошобы и радикальным образом обновило всю инфраструктуру кишлака и региона, сознательно сохранило вне хлопковой экономики не менее мощный частный сектор производства целого ряда необходимых местным жителям товаров, реконструировав его и превратив в источник неафишируемых дополнительных доходов, обменов, обязательств. Эти два разных сектора можно назвать «первой» и «второй», официальной и неофициальной (или подпольной), легальной и нелегальной (еще и полулегальной), открытой и теневой (или серой) экономиками591. Однако такое разделение в данном случае будет очень условным — в действительности эти разные производства дополняли друг друга и создавали тот баланс интересов, благодаря которому, по крайней мере в позднесоветское время, поддерживались относительно нормальный уровень жизни и политическая лояльность населения.

Как, каким языком нужно описывать/характеризовать итоги советских трансформаций в экономике Средней Азии? Обратимся к существующим размышлениям на эту тему. В своей статье «Модернизация без рынка?» британская исследовательница Дениз Кандиоти обращает внимание на парадоксальное различие оценок советской эпохи: от восхищения достигнутыми в этот период результатами развития «мусульманских окраин» до полного отрицания того факта, что советской власти действительно удалось что-либо существенно изменить в их жизни592. Вслед за постколониальной критикой, рассматривающей разные варианты концепции модернизации как своего рода продолжающуюся гегемонию Запада над остальными частями света, в том числе и над своими бывшими колониями, Кандиоти объясняет эти две крайности идеологическими пристрастиями тех, кто такие оценки давал, — западных советологов, с одной стороны, и советских этнографов, с другой593. Сама она предлагает рассматривать коллективизацию как более сложный процесс взаимодействия, когда советизация и изменение местных социальных институтов происходили вместе с местной колонизацией (я бы заменил последнее понятие на «локализация») уже самих советских институтов. При этом Кандиоти ссылается как на фактологическую часть работы Полякова, так и на известные исследования своей британской коллеги Кэролайн Хамфри594, которая, изучая колхозы в советской Бурятии, показала, что колхозная экономика включала в себя и даже усиливала традиционалистские отношения обмена, подарков и реципрокности. Автор статьи подытоживает: «То, что в данном контексте называют „традиционализмом“, в действительности было беллетризованным и заранее предопределенным итогом конкретного варианта модернизации, в котором, перефразируя Маркса, „все твердое“, вместо того чтобы „таять в воздухе“, превращается в странную пародию на самое себя»595.

Свои размышления Кандиоти продолжает в статье «Сравнивая постколониализмы: возможности и ограничения на Среднем Востоке и в Центральной Азии», которая появилась в 2002 году596. Но на этот раз ее больше интересует возможность анализировать советский опыт трансформаций в Средней Азии с точки зрения постколониальных концепций и концепций зависимости, в которых подчеркивается в первую очередь подчиненный характер бывших колоний, окраин и периферий, из чего далее объясняются особенности их экономик и социального устройства. Британская исследовательница весьма осторожно относится к перспективе безоговорочного применения этой модели к советскому случаю. Она обращает внимание на то, что последний имеет несколько иную траекторию, и предлагает перенести акцент с подчинения на гибридность597. Термин «гибридность» заимствован ею также из постколониальных исследований, но именно он представляется Кандиоти наиболее приемлемым обозначением для смешанных практик, в том числе экономических, в советской и постсоветской Средней Азии598.

В работах Кандиоти мне важен ясно продекларированный отказ от дихотомических схем. Постколониальная перспектива и концепция гибридности не являются в этом смысле единственно возможными отправными точками для анализа. К созданию более сложных моделей приходят исследователи и с другими теоретическими предпочтениями и словарями599. Но, кажется, они разделяют общий вывод: вместо противопоставления традиционализма и современности плодотворнее было бы вести речь о сложном взаимодействии локальных и транслокальных сетей, о разных способах управления и доминирования, различных механизмах контроля и разной степени прозрачности, о стратегиях выживания и максимизации прибыли.

Этот сплав или гибрид не делился таким образом, как об этом пишет Поляков, — на замкнутые, неизменные и даже противоположные сущности, которые будто бы изолированно сосуществовали в советской экономике. Разные виды или сферы хозяйственной (и всякой другой) деятельности не являлись совершенно автономными — они не просто взаимодействовали, но дополняли друг друга, проникали друг в друга, трансформировались в результате взаимного влияния. При том что одни сферы имели официальный характер и маркировались как современные (социалистические), а другие могли рассматриваться как нелегальные, теневые и порой именовались традиционными (феодальными или мелкобуржуазными пережитками), возникшая из их симбиоза экономическая модель была единой, ее элементы находились в равновесии или, во всяком случае, стремились к нему, и перемены в одной области неизбежно сказывались на всех остальных областях. Могла ли эта модель оставаться устойчивой и дальше — вопрос спорный и требующий самостоятельного изучения, но то, что с ее помощью бедный горный кишлак превратился в центр огромного хлопководческого производства и эпицентр строительного бума, — факт, сомнению не подлежащий.

Очерк шестой

РОЖДЕНИЕ ОШОБИНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

«Усвоение русской культуры под видом советской затушевывало тот факт, что контроль Советов над нерусскими территориями был формой колониального доминирования» — такое утверждение мы встречаем в книге американского историка Полы Майклс «Целебная власть: Медицина и империя в сталинской Центральной Азии»600. Исследовательница пишет, что Советский Союз был российским вариантом европейского империализма, распространившим на подчиненной территории новые типы дискурсов, институтов и практик исключительно с целью подчинения других, нерусских народов и их эксплуатации. Свой вывод она основывает на анализе политики советской власти в области медицины в Казахстане в 1920—1940-е годы, выделяя такие ее составляющие, как распространение европейской версии медицины, критика и даже преследование местных способов лечения и вообще местных культурных и социальных практик, навязывание русского языка, контролирование русскоязычными политиками и специалистами процесса медицинского образования и врачебной деятельности. Майклс пишет также о различных формах сопротивления казахов советскому/русскому доминированию, включая в понятие повседневного сопротивления в том числе и сохранение казахской этномедицины601.

Претензий к такой трактовке положения дел в азиатских республиках возникает много602. Вовсе не случайно свое исследование Майклс завершает началом 1950-х годов, то есть смертью Сталина, игнорируя вольно или невольно то обстоятельство, что в законченном виде советская медицина в регионе сложилась позже — в 1950—1980-е годы. Знак равенства, поставленный между советскостью и сталинизмом, сведение первой ко второму не позволяют увидеть те метаморфозы в социальном устройстве и сознании людей, которые происходили на протяжении почти сорока лет у поколения, родившегося уже при советском правлении и воспринимавшего существующий строй как свой собственный. Жители позднесоветской Средней Азии относились к своему положению и государству, в котором они жили, намного более лояльно, чем их родители и деды, что, безусловно, требует отдельного анализа.

Исследование Майклс о медицине в Казахстане еще раз поднимает вопрос о характере тех трансформаций, которые начались в имперское и продолжались или произошли в советское время. Нужно ли оценивать их как установление более изощренных способов контроля и господства колониальной власти, которой нужны были здоровые рабочие руки и промытые пропагандой мозги, или же речь идет о модернизации среднеазиатского общества, о политике рационализации и ликвидации социальных диспропорций между разными группами и регионами в рамках советского общества? Медицина — такая область знаний или деятельности, в отношении которой острота столкновения между двумя указанными позициями наиболее показательна.

Вслед за сторонниками разнообразных теорий модернизации можно было бы утверждать, что современная медицина — это лишь одно из закономерных следствий более общего процесса становления капиталистического/индустриального/рационального/космополитического/развитого (в данном случае я не обсуждаю варианты наименования) мира, который не только создал новые (научные) технологии и техники лечения, не только сформулировал новые (научные) представления о болезнях и их причинах, но и вписал все это в свою институциональную — экономическую, политическую, социальную, образовательную — систему. Правда, такого рода прямолинейный и довольно благостный взгляд был подвергнут двойной критике. С одной стороны, под ударами оказалась сама концепция модернизации, то есть идея неизбежного, линейного становления, одинакового для всех современных обществ603. С другой стороны, сомнения вызвал тезис о рациональности, эффективности, политической и даже культурной нейтральности современной медицины604. Такого рода критика хотя и скорректировала отношение к модерности как к универсальной категории, уточнила или проблематизировала вопрос о его источниках, структуре, механизмах воздействия, но тем не менее не поколебала, на мой взгляд, саму возможность говорить об этой самой модерности, имеющей свои особые язык и техники, свои претензии на историческую и пространственную универсальность.

Например, влиятельный французский философ Мишель Фуко предлагал рассматривать новейшую историю медицины как историю рационализации знания и формирования новых форм дисциплинарной власти. В книге «Рождение клиники» он описал современную медицину как «новое состояние осязаемого и излагаемого», то есть особое описание болезней, их классификацию, объяснение причин болезни, ее симптомов и способов лечения605. В книге «Надзирать и наказывать» Фуко исследовал, как с помощью целого ряда дисциплинарных практик способы рационализации человека и его тела превращаются в социальные институты и социальные пространства606. Наконец, в своих лекциях, прочитанных в Париже и Рио-де-Жанейро, он говорил о том, что с появлением капитализма произошло превращение человека в продуктивную рабочую силу и современное государство сформировало особого рода «биополитику», в которой «телом» становится население — оно подчиняется рационализации, категоризации, подсчету и контролю, массовому и единообразному воздействию и регулированию607. Социальная медицина, писал Фуко, — это «биополитическая стратегия», которая подразумевает «медикализацию» всего общества, то есть создание сети больниц и клиник, сбор информации, обучение, специальные исследования, проведение массовых мер по госпитализации, изоляции и прививанию и так далее.

Французский философ строил свой анализ модерности почти исключительно на примере европейской истории (а нередко — только Франции), не принимая во внимание многие другие страны и регионы, в том числе бывшие колонии европейских империй. И это вызывает трудности для многочисленных его поклонников, которые хотят использовать фукольдианские идеи для неевропейского, нефранцузского «поля»608. В частности, американский политолог Тимоти Митчелл, продвигаясь в фарватере этих идей, исследовал, как в египетское общество XIX века через проекты организации новой армии, школьное обучение, перепланировку городских и сельских поселений проникали новые дисциплинирующие практики управления, создававшие общество и человека, которых можно было видеть, контролировать и даже наказывать, не прибегая к прямому принуждению609. При этом, однако, тема внешнего подавления и ответного сопротивления, не очень любимая самим Фуко, оказалась за пределами внимания и Митчелла, хотя он указал, конечно, и на внешние источники, и на более насильственные методы внедрения дисциплинарных практик610.

Любопытно, что в книге Майклс о медицине в Казахстане ссылка на Фуко, разумеется, существует, но она спрятана в сноску и никак не обсуждается611. Важнее для исследовательницы опыт изучения европейского колониализма, в частности работы британских историков Давида Арнольда «Колонизируя тело: государственная медицина и эпидемическая болезнь в Индии XIX столетия» и Меган Вон «Исцеляя их болезни: колониальная власть и африканское заболевание»612. А вот у этих двух авторов мы уже находим развернутый спор с Фуко.

Арнольд хотя и использует фукольдианский словарь, говоря о телах и их дисциплинировании, но при этом прямо отмежевывается от основной идеи Фуко о том, что современная власть не является функцией институтов и людей. Для Арнольда современная медицина в колониях — это прежде всего колониальный проект разделения и подчинения613. В работе Вон есть раздел «Фуко в Африке?»614. Вон пишет, что существует «важное», «реальное» различие между колониальным режимом власти/знания и тем режимом власти/знания, который описан у Фуко. В этом различии она выделяет несколько пунктов. Во-первых, в колониальных странах власть на протяжении длительного времени осуществлялась репрессивными средствами, а не дисциплинарными, система же социального обеспечения (welfare) и контроля, похожая на западную, стала складываться здесь очень недавно — в позднеколониальный период. Во-вторых, колониальный человек уже был «другим» с точки зрения европейского взгляда, поэтому в колониях действовали другие механизмы конструирования разницы между нормой и не-нормой. В-третьих, для колониальных классификаций и категоризаций важны были группы людей, а не индивидуальности — в отличие от Запада, где медицина создавала рефлексирующего индивида; колонизируемый же человек лишался своей индивидуальности. В-четвертых, империя создавала в Африке не универсальный (европейский) капитализм, а местный традиционализм. Иными словами, современная западная медицина производила за пределами Европы несколько другие практики и эффекты, нежели те, о которых писал Фуко, — она была связана с «искажением» и «замещением», «пересмотром» и «переписыванием», позволявшими колониальной власти делить людей на своих и чужих, создавать инструменты контроля и подчинения615.

Все эти споры имеют прямое отношение и к тому, как оценивать и понимать характер советской медицины в Средней Азии. В настоящем очерке я попробую рассмотреть различные аспекты той власти, которой обладала медицина в Ошобе, те механизмы и инструменты, посредством которых она могла влиять на локальное общество, ту роль, которую она играла в распределении властных ресурсов и иерархий. Меня прежде всего интересует, как этот привнесенный извне и искусственно имплантированный в жизнь местной сельской глубинки социальный институт взаимодействовал с локальными социальными сетями, практиками и представлениями, где пролегала граница между своим и чужим, каким образом ошобинское сообщество присваивало или отторгало этот институт. Должен, однако, признаться, что во время своего исследования в 1995 году я не рассматривал медицину в качестве предмета специального изучения, но в силу разных обстоятельств, о которых скажу в Заключении, мне пришлось много общаться с медицинскими работниками и наблюдать за жизнью сотрудников и пациентов ошобинской больницы. Лишь в 2010 году я собрал несколько интервью и поработал в архивах именно по медицинской теме, однако отдаю себе отчет, что мои данные все еще являются неполными, а наблюдения — не слишком глубокими.

Больница как социальный институт

Учреждение

Больница — не просто место, где ставят диагноз, лечат или выдют справки. Больница — это социальный институт, возникший в определенного типа обществе, которое можно назвать, капиталистическим, индустриально-городским, рациональным, современным, европейским или космополитическим. Иначе говоря, больница появилась когда-то и где-то не сама по себе, а как часть целого комплекса других социальных институтов, представлений и практик, с ней тесно связанных.