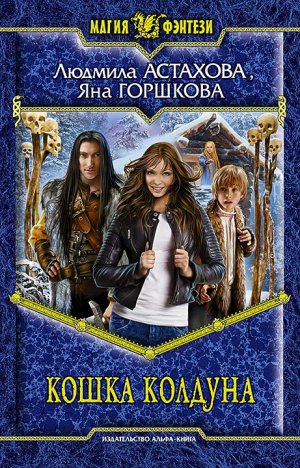

Кошка колдуна Астахова Людмила

Он прищелкнул пальцами, и вокруг девушки засновали сразу три иголки.

«Ух ты!» – только и успела подумать я, когда шелковое полотно вдруг взмыло в воздух, извиваясь и струясь, точно живое. Белая трепещущая ткань кружилась вокруг в танце невозможной красоты и изящества. И чудились в плавных линиях этого колдовского кружения мерные взмахи лебединых крыльев в теплых воздушных потоках. Большущие ножницы в невидимых руках взрезали шелк, и он распадался с легким, едва уловимым шелестом, похожим на дуновение ветра в весенней юной листве.

А я совершенно забыла про свою наготу, завороженная дивным портняжным искусством сына зеленых холмов далекой Эрин, раскинула руки, словно птица крылья, и казалось что в голове звучит нежная мелодия. А очнулась только от насмешливого хмыканья волшебника. Дескать, принимай работу, Кэтрин.

Рубашка вышла длиной примерно до середины икры, с широким присборенным воротом, завязывающимся на шнурок, с очень широкими и длинными рукавами, так, что если опустить руки, то видны лишь кончики пальцев. Настоящий китайский шелк приятно льнул к телу. Обещанное дворянство, если оно подкреплено такой рубашкой, определенно радовало. Статус все же вещь немаловажная!

– Теперь платье. – Сид почесал в затылке. – Лондонские моды нам не годятся. Ты же не захочешь, чтобы тебе грудь придавили свинцовой пластиной? Леди в Британии сейчас затягиваются в корсеты навроде ибериек, кто во что горазд. По мне, так поветрие похуже даже, чем гульфики.

«Корсеты? Гульфики?»

Я напряженно вспоминала, что же делалось в Европах в одна тысяча пятьсот тридцатом году от Рождества Христова.

«Черт! Так в Англии же этот правит, Генрих Восьмой! У которого было шесть жен!»

Как у большинства российских бывших школьников, в голове у меня русские и европейские исторические даты пересекались с большим трудом, и навскидку вспомнить, кто кому был современником, получалось далеко не сразу.

– Эй, да ты меня слушаешь? Размечталась о корсете? – рассмеялся Диху. – Тебя мы облачим в традиционное гэльское платье, какие носят и в Эрине, и в Альбе. Синее, да, определенно синее. Но зеленое тоже пошьем. – Он щелкнул пальцами, и вокруг меня начал закручиваться кусок синего сукна метров этак восьми длиной, а складки будущей юбки сами собой стали заворачиваться в спиральки.

И снова потекла шерстяная волна, точно море, полная неудержимого стремления рыбных косяков, исполинской силы приливов-отливов и завораживающей красоты неведомых глубин. Казалось, нездешний ветер подхватил меня и понес над океанской гладью. Синяя шерсть кружилась водоворотом, постепенно превращаясь из буйного колдовства в человеческую одежду – довольно тяжелое сооружение, держащееся пока только на магии.

– А шнуровку сделаем сзади, как положено даме, – хмыкнул Диху, подходя к своей модели и критически меня оглядывая. – А чтоб тебе было проще одеваться и раздеваться, спереди нашьем пуговицы. Так и статус обозначим, и от необходимости заводить горничную тебя избавим. И меня. Не испытываю ни малейшего желания вешать себе на шею еще одну девицу.

Кусок ткани крепко обхватил талию и грудь, превращаясь в плотно облегающий лиф, с довольно низким вырезом, чтоб виднелась рубашка. Я вздрогнула, когда на лиф вдруг, как живые, запрыгнули серебряные пуговицы. Они как-то совсем по-куриному потоптались, прежде чем угнездиться в положенном месте.

– А рукава?

Вместо ответа на вопрос сид сотворил отдельно рукава, и они самостоятельно пришнуровались, а в их разрезы выпустилась, тоже волшебным образом, рубашка.

Когда работа была закончена, Диху отошел в сторонку и посмотрел на дело чар своих взглядом усталого живописца.

– Ну, ничего… Для начала сойдет.

Я осторожно оглядела себя со всех сторон. Плотная ткать благодаря шнуровке сидела как влитая, а тяжелые складки получились на бедрах. Юбка вышла пышная, и ходить в ней, не падая, еще надо было приноровиться. Но все же этот покрой казался привычнее, чем русский летник.

– Спасибо!

Моя благодарность была искренней. Правда, мне очень понравилось все: и платье, и его сотворение при помощи волшебства. Диху это, определенно, чуял.

– Помни мою доброту, девушка. То-то же!

Диху торопился. Это было заметно всякому, у кого имелись глаза, тем более невольнице, вынужденной находиться при хозяине денно и нощно. То ли надоел сиду Новгород до чертиков, то ли соскучился сын Луга по зеленому Эрину, а скорее всего и то, и другое вместе. Спешил так, будто гнались за ним или же сам устремился в погоню. Ни на детинец не дал мне толком посмотреть, ни по улицам пройтись. Интересно же! Любой археолог отдал бы полжизни, чтобы своими глазами увидеть подлинную средневековую жизнь новгородцев. И вторую половину – за возможность подержать в руках кувшин, чьи черепки потом найдут глубоко в земле. По двум-трем его осколкам будут гадать о форме сосуда целые университетские кафедры.

Но вредный сид в намерении ехать немедля остался непреклонен, как скала. Должно быть, боярские домочадцы надивиться не могли кипучей энергии, нежданно проснувшейся в скучном заморском чародее. Что ни говори, а Диху отлично замаскировался; горбатому, кособокому и криворотому колдуну никто и не пытался докучать. А уж как радовались новгородцы, что он наконец-то уезжает!

Пример беспокойного сида заразил Прошку, и тому тоже не сиделось на месте.

– А в Британии университет есть? А боярского сына в Оксфорд возьмут? А где лучше Мастера Сил – в Лондоне или в Лютеции? – пытал он попеременно то Диху, то меня, стоило лишь сознаться в наличии вузовского диплома.

– Так ты у себя там ученая была?

Я честно попыталась объяснить суть своего образования. Тщетно. Прошка недоверчиво морщил лоб, а сид лишь ухмылялся.

– Она собиралась деревню построить и туда чужеземцев возить, чтобы показывать, как русские люди живут. За деньги, между прочим.

– Это очень интересное и полезное направление, – отбивалась я. – И ничего плохого в том, чтобы познакомить иностранцев с нашей культурой, нет.

– Хитро придумано. Научишь меня этой своей куль-ту-ро-ло-гии?

Кто бы сомневался. Прохор Иванович больше всего на свете хотел учиться. Было бы чему и у кого.

– Я смышленый, я быстро пойму, почему тебя затянуло к нам, – великодушно пообещал мальчик, вдруг посочувствовав мне, очутившейся в общем-то по его милости в такой немыслимой дали от родного дома. – Есть у меня подозрение одно…

– Какое?

– Не скажу пока, – заупрямился юный маг. – Дядька Михаил говорит: «Не показывай дурню половину работы». Паче того девке.

И как ни допытывалась, так и не признался, что за подозрение такое.

– Тогда я тебе не расскажу про Оксфорд, – в шутку пригрозила я.

– А я тебе про Тверь! – как ни в чем не бывало, парировал Прошка.

В современной мне Твери я бывала только проездом.

– И что же там такого есть особенного?

– Да ты чего, девка? А кремль из белого камня? А столичный торг?

Прошлогодний визит с отцовским посольством по дипломатическим делам в столицу Великого Тверского княжества произвел на отрока огромное впечатление. А его рассказ о чудесах многочисленных храмов и красотах каменных мостов через Волгу и Тьмаку здешней «другой» Твери, в свою очередь, на меня. Не разоряли славный русский город монголо-татары хана Батыя, не жгли и не разрушали до основания, вот и росла стольная Тверь. И в противостоянии с Москвой оказалась сильнее.

А еще в Твери жил Мастер Сил из самой Индии родом – великий волшебник и зодчий Даярам.

– Купец Никитин его пригласил погостить, но, видать, понравилось индусу у нас.

– Это тот, который Афанасий Никитин?

– Ну да, он самый! А Даярам построил храм по образцу индийскому. Краси-и-ивый! Весь в резьбе тончайшей. Прямо как из кружев, а не из камня.

И волей-неволей я вынуждена была согласиться – Тверь, конечно, заслуживала того, чтобы ее увидеть. Хотя бы ради индийского чуда в сердце русской земли. Мерещился на берегу Волги и в окружении рубленых изб то ли белоснежный торт Тадж-Махала, то ли многоярусная резная башня.

Диху напоследок окинул меня придирчивым взглядом с головы до ног. Портняжные труды свои он, конечно, оценил высоко.

– Хорошее платье получилось. Только и ты теперь веди себя с достоинством. Никаких разговоров – ни с купцами, ни со слугами, ни уж тем более с охраной.

– А если меня спросят о чем-нибудь?

Сид раздраженно скрипнул зубами.

– Запомни, ты – со мной. Никто не осмелится с тобой заговорить.

Диху со стороны смотрелся весьма зловеще в своей мантии. Я не единожды наблюдала, как встречные новгородцы обходили ученого мага по кривой и усиленно крестились, отводя от себя зло. Я все думала, кого же он мне напоминает в этом образе. Что-то знакомое и даже знаменитое… Извелась прямо-таки вся.

И вдруг, когда сид прошипел сквозь зубы какое-то заковыристое ругательство на древнеирландском, меня осенило:

– Точно! Вылитый Северус Снейп!

– Что-что ты сказала?

Слово, как говорится, не воробей. И даже не снитч[3].

– Ты мне напомнил героя одной книги – волшебника из академии магии, – осторожно пролепетала я, сжимаясь в комочек под парализующим волю взглядом Диху. – Он был хороший человек, как потом стало ясно…

И смолкла, вняв отчаянной пантомиме Прошки, который из-за спины сида пытался призвать к благоразумному молчанию.

– Я очень надеюсь, девушка, что слышу про этого Северуса в последний раз, – процедил сын Луга.

– Да, мой господин, – смиренно выдохнула я, инстинктивно чувствуя, что только покорность усмирит готовую разразиться бурю.

– Не зли его, ради Пресвятой Богородицы, Катька, – взмолился мальчик, когда сид направился к саням. – Видишь же: Тихий рад беседе, только когда сам желает говорить. Твое дело – молчать и слушать. И… расскажешь мне потом про Северуса, а?

Конечно, я согласилась. Диху снова напомнил мне, кто из нас кому приходится домашним питомцем.

– И на деньги не играй.

– Да, батюшка.

Иван Дмитриевич давал Прошке последние родительские наставления, отрок почтительно внимал. Над заснеженными крышами граяли вороны, сыпал мелкий снежок, и серое зимнее небо казалось продолжением дороги, по которой не терпелось пуститься вскачь соловой тройке.

– С девками гулящими поосторожней там, в Европах, – вздохнул боярин. – Знаю, что рано тебе о том думать, однако ж как школяром станешь, сразу потянет в кабак и к бабам.

Терпеливо наблюдавший сцену прощания Диху едва слышно хмыкнул. Корецкий покосился на своего бессмертного приятеля и продолжал:

– Галльского пива не пей, одно название, а не пиво. И с вином ихним шипучим не балуй. Внял ли, неслух?

– Внял, батюшка.

Веснушчатая Прошкина физиономия каждой черточкой своей излучала сомнения.

– Италийские да иберийские девки любезничать будут – не поддавайся. А то неровен час, нарвешься на нож от братьев да отцов ихних. Тихого слушай! Была над тобой отцовская власть, стала его. Однако веру христианскую не забывай, всяк день молись Господу нашему и Богородице, чтоб охранили тебя, олуха, на чужбине. Понял?

– Да, батюшка.

– Ну, ступай тогда. – Боярин размашисто перекрестил отпрыска и подтолкнул его к саням. Прошка отвесил поясной поклон сперва отцу, а потом дворне, высыпавшей поглазеть на отъезд, нахлобучил шапку и чуть ли не вприпрыжку поспешил к упряжке.

– Гляди за ним, Тихий, – попросил Иван Дмитриевич друга. – Больно уж прыткий отрок, уследишь ли?

– Обещал же, – пожал плечами сид. – Будь здоров и прощай, Айвэн.

– Прощай и будь удачлив, Лугов сын! – Корецкий махнул дворне, чтоб открыли ворота. – И ты, девка, тож не хворай, – соизволил он кивнуть мне. – Ну, трогай, Прохор!

Прошка, занявший место возчика, прицокнул лошадям, и сани неспешно выкатили из усадьбы.

– Ну, выехали наконец-то, – проворчал Диху, запахивая шубу. – Подстегни лошадей, Айвэнз.

– Чо? – вылупился отрок.

– Ничо, – передразнил его сид. – Звать тебя теперь так станут: Прохорус Айвэнз. Значит – Прохор Иванов. Понял? Или, если хочешь, Айвэнсоном будешь. Или тебе больше Северус Снейп по душе?

Тот отчаянно затряс головой, наотрез отказываясь отзываться на бесовское имечко.

– То-то же!

– Я все понял, – согласился новонареченный Прохорус и прикрикнул на лошадок: – Н-но, залетные!

Глава 7

«Работники ножа и топора…»

Кайлих

Огонь принадлежал Благим. Это утверждение не имело объяснений и не нуждалось в доказательствах. Просто так оно и было: огонь принадлежал Благому двору, так же как и множество иных явлений и проявлений стихий, вроде солнечного света или звона пчел над зарослями болиголова. Ну, по крайней мере, настолько, насколько такие вещи вообще могут кому-то принадлежать. А конкретно этот огонь, разведенный в почерневшем от копоти круге из камней, был огнем Диху, ведь пламя в горне кузнеца и костер охотника отличаются от того, что теплится в печи хозяйки кухни. Мужской огонь и женский, и этот – был мужским, несмотря на то что Кайлих Неблагого двора раздула его своим дыханием. Он был упрям и капризен, этот костер, и сида с трудом заставляла его покоряться. Пожалуй, если бы в пожитках Кеннета не нашлось огнива, Кайлих плюнула бы и не стала дальше возиться. Но то зеленовато-синее пламя, которое с легкостью струилось из ее пальцев, освещая и распугивая незваных гостей, если и не убило бы смертного, то уж пользы ему точно не принесло. Человеку нужно тепло земного огня. Что ж поделаешь! Пришлось постараться, несмотря на опасения, что этот костерок может запросто донести своему покровителю о той, что вышла на охоту.

– Повелитель котлов! – насмешливо прошептала Кайлих, подмигнув рдеющим углям. – Владыка сковородок и покровитель кухарок! Вот кто ты такой, сын Луга, вот кем ты всегда был и останешься. А не передать ли тебе весточку, чтобы не скучал без меня?

Огонь принадлежит Благим, верно. Но зато туман, снег и ветер – верные спутники Кайлих, а также тех, кого Неблагая сида могла назвать союзниками. Ошибкой будет счесть, будто в окрестностях этого Новеграда таких не сыщется. Не каждый сгодится, и не любому доверишься, однако не только с родичами можно договориться. Вот, к примеру…

Сида подложила хвороста и вышла за дверь. Кеннету не стоит присутствовать при таком колдовстве даже во сне. Мальчик нужен живым и в здравом рассудке.

Снаружи крупными хлопьями валил снег. Кайлих постояла, дожидаясь, пока уляжется ветер, послушный ее просьбе, и, пока ждала, поймала губами несколько снежинок – невесомых поцелуев зимы. А потом выдохнула и поймала собственное туманное дыхание, заключив его в мерцающий овал.

– Сестрица, – негромко позвала сида. – Сестрица! Не прикидывайся глухой! Я же слышу, как скрипят твои древние кости. Не испытывай мое терпение, хийса! Ты мне должна. Покажись!

Но, вглядевшись в проступающий сквозь серо-сизую живую пелену облик, сида почти пожалела об этом опрометчивом приказе.

– Мать богов! Что… что с тобой стало, хийса?!

– А што такого? – прошамкало сморщенное бородавчатое страховидло по ту сторону магии. – Ражве не крашавица, хе-хе?

– Смени этот облик!

– Не могу, – злобно скривилась собеседница. – Это ты примеряешь новые лица чаще, чем рубашки, а я в отличие от тебя, дорогуша, на самом деле меняюсь. Што? Не нравится? Думаешь, мне шамой этакая рожа по вкушу?

– Хийса…

– Вот заладила: хийша, хийша! Ну? Шего тебе?

Злость помогла Кайлих совладать с изумлением и страхом, что уж скрывать! И злость же остудила гнев сиды. Если хийса – хозяйка леса, почти равная по силе детям Дану, выглядит теперь так, что же происходит в мире людей? Ничего хорошего для бессмертных, волей судьбы оказавшихся там. Однако и на этом можно сыграть.

– Помощи, – отчеканила сида. – И сдается мне, что ты тоже извлечешь немало полезного из такой сделки, сестрица.

– Не шештра ты мне, отродье Ткачихи, и неча в родню набиваться, – проворчала хийса и цыкнула желтым клыком, торчащим из безгубого рта чуть ли не на локоть. – Однако рашшказывай. Интерешшно послушать, что ты мне предложить надумала.

Когда спустя некоторое время довольная беседой и договором Кайлих вернулась в хижину, юный родич уже тер заспанные глаза и, покашливая, жался к огню. Сида незаметно улыбнулась. Ранение Кеннета пришлось кстати, и эта задержка в пути тоже. Пусть лесная хозяйка разведает, как там дела у Диху. Даже если хийса решит сыграть нечестно, все равно. Пусть даже предупредит она чуткую дичь, что охота уже идет по следу. Так даже интересней. А покуда можно ждать вестей и неторопливо двигаться к побережью. Как бы ни обернулось дело, а корабль понадобится.

Прошка

С санным обозом Прошке путешествовать и прежде доводилось, он-то знал, что через пару дней, когда примелькаются новые лица, начнется скукотища лютая. Сидишь весь день на одном месте в одной позе, пока задница не начнет отниматься от неподвижности – вот и вся радость. То ли дело остановка на постоялом дворе. Тут не только можно перекусить и ноги размять, но и покрутиться вокруг солидных взрослых людей, поспрашивать, позаглядываться на товар, а если повезет, то и вызнать про заморские чудеса. Конечно, купец купцу рознь. Один глаз от мошны не оторвет и, окромя барыша, думать ни о чем не может и, главное, не хочет. А другой зорче иного шпиона – все видит, всех знает: и знаменитых мастеров, и чаровников, и даже звездочетов. В купеческом сообществе нынешнего обоза тоже интересный человечек нашелся.

Отцовский прощальный наказ держать себя достойно не успел еще выветриться из головы отрока, поэтому Прохор подступался к владимирскому негоцианту осторожно, словно тот сам был сделан из стекла, как и его хрупкий товар. Взрослые не шибко отроков жалуют, справедливо подозревая тех в баловстве и предугадывая грядущие шалости. Поэтому Прохор разговор завел издалека и выказал почтенному Петру Кузьмичу столько уважения, сколько потребно для душевного расположения.

– А что он такого везет особенного? – шепотом полюбопытствовала Кэтрин, наблюдая за маневрами Прохора вокруг владимирца.

Ей было не слишком уютно. Тихий на Кэт уже не шипел, но при случае выговаривал за малейшую провинность, словно запамятовал, что девка нездешняя, к порядкам не приученная. Прошка, сам едва оторвавшийся от батюшкиных наставлений, Кэт очень сочувствовал, а потому отказывать в беседе не стал.

– Рюмки-рубинчики он везет, – шепнул на ухо. – Страх, как хочу посмотреть.

– Это что такое?

– Как что? Рюмки это рюмки, посуда такая для питья. А рубинчики, потому что, Петр Кузьмич говорит, красные они, точно кровь или каменья. Мне охота глянуть.

Катька, само собой, глазищи свои выпучила, залопотала удивленно что-то на своем родном наречии, что-то там про стеклоделанье в какую-то допетровскую эпоху. Мол, не было такого, а всю посуду на Русь везут италийцы и цесарцы.

– Это еще почему? – возмутился Прохор. – Вот выдумала! Тьфу на тебя! У батюшки в хозяйстве половина штофов от владимирского мастера Иллариона. Глаза-то разувай хоть иногда, когда вокруг смотришь.

И понеслось. От Катьки с ее расспросами не отвяжешься, пристала тут же, как банный лист. Пришлось отроку рассказывать и про бродячего ромея, который на берегах Колпи нашел подходящий для стекловарения песок, и про смекалистых мужиков, свою выгоду не упустивших, и про мастера Иллариона, начавшего с бусин, колец и браслетов, чье мастерство стеклодува ныне славно аж в стольной Твери.

– Муранские мастера золото добавляют в расплав, а наши, значит, с медью придумали, – объяснил он девушке и, подумав, добавил: – Вот бы еще зеркала научились делать, чтобы с жадными венецианцами не связываться. Это ж разориться можно с такой ценой!

Его до сих пор совесть мучила из-за испорченного отцовского подарка тверскому князю. Кэтрин всю прямо передернуло от недавних воспоминаний. Вестимо, ходить через зеркало ей совсем не понравилось. Вообще-то девки, они сызмальства знают, что уйдут в чужой дом жить. Доля у них такая. Но с Катькой иное, кто перестарка замуж возьмет? Видно было, что тоскует девка по дому, по мамке с тятькой, по своему странному миру. Это нехристю плевать было, а Прохор искренне жалел приблуду. Она хоть с придурью, но добрая, по-настоящему добрая. На холопов никогда не кричит, лошадей жалеет, и с ним, с Прохором, всегда делится пирожком.

– Ты не гневайся на меня, хорошо? Я ж не со зла, – вздохнул мальчишка, имея в виду зеркальные опыты, и добавил, беззвучно шевеля губами: – Это все Тихий намутил, его рук дело, начаровал.

– Что ты там лопочешь, Прохорус? – тут же отозвался нелюдь. А ведь, казалось бы, только что торчал в другом углу харчевни и сбитень горячий потягивал, и вот тут как тут – за спиной стоит и злыми глазищами сверкает, что твой котяра.

– Что я там намутил?

– Нет, господин Тихий, ничего такого, – встрепенулся Прошка. – Я говорю, может, у Петра Кузьмича браслетка стеклянная для Кэтрин найдется?

– Не найдется, – отрезал нехристь. – У него только посуда, очень красивая, к слову. Но тебе, раз ты такой языкастый, Айвэнз, ее точно не видать.

И нарочно так, прямиком к владимирцу направился, разговоры всякие вести на темы, любопытных отрочьих ушей не касающиеся. Что-что, а втереться к людям в доверие Тихий умел как никто иной. Чародейская морда!

– Ну вот… Из-за тебя, девка, я теперь рубиновое стекло не увижу.

– Я-то при чем? – тихо ахнула Катька, и лицо у нее стало такое жалобное, что хоть самому плачь.

– А при том, что я рано или поздно обязательно новый механизмус построю, зеркало правильное раздобуду, и потом тебя домой верну, – посулил сурово Прохор и для верности в грудь себя кулаком стукнул. – Назло Тихому. Обещаю!

Кайлих и Кеннет

Скотт выглядел неважно: бледный, осунувшийся, вокруг глаз синие круги, да и сами глаза блестели каким-то нехорошим блеском. Кайлих с тревогой обошла вокруг Кеннета, приглядываясь так и этак, а потом, припомнив все, что знала о смертных, догадалась:

– Ты, верно, голоден, племянник?

Лицо молодого горца преобразилось, освещенное таким неописуемым облегчением, что Неблагой сиде даже как-то неуютно стало. Словно она совершает что-то неуместное. Так называемое «доброе дело», например.

– Пожрать не худо бы было, добрая тетушка, ежели не обременю тебя такой просьбой.

– Не обременишь, – отмахнулась сида и нахмурилась. – Пожалуй, и я разделила бы с тобой трапезу… Однако у нас нет никакого припаса, родич, и пока не представляю я, где добыть нам пищи.

– А ты не можешь, ну, как с лошадкой? Волшебством?

– Могу. Но иллюзия еды тебя не насытит. Человеку потребно что-то материальное… Ладно. Попробую тряхнуть стариной! – Она действительно тряхнула – тряхнула волосами, колыхнула юбкой, повернулась кругом – и сменила облик.

– Тетушка Шейла? – осторожно спросил Кеннет, с опаской поглядывая на Кайлих в охотничьем наряде.

– Не совсем, – белозубо улыбнулась в ответ дочь Ллира.

– На тебя смотреть холодно.

И то сказать, одеяние сиды сменилось на крайне… аскетичное. Ничего, как говорится, лишнего.

– А тебе, малыш, на меня смотреть и не стоит! – хохотнула сида. – Где-то в хижине я видела котел. Натопи пока снега. Я скоро вернусь.

Тетушка Шейла вернулась быстрее, чем в котле снег растаял. Довольная, с оленем на одном плече, с рогатым копьем в руке, вымазанная кровью и весело скалящая зубы. Сбросила добычу наземь.

– Принимай работу, племянник! Мой труд кончен, теперь дело за тобой – разделай-ка добычу. Твой нож, тебе и свежевать. Сердце – мне, тебе – печень.

Ушли безвозвратно времена, когда смертный мог вот так запросто пересечься на охотничьей тропе с кем-то из Народа Холмов. И уж точно сгнили косточки смельчаков, осмелившихся зрить настоящую сидскую охотницу. Крутые бедра Кайлих едва-едва прикрывала короткая юбочка из кожаных лоскутков, а эту грудь так и вовсе не спрячешь за ожерельем из перьев и косточек. В волосах перья соколиные, татуировки светятся, и копье в руке древнее, рогатое, вроде пиктского. Зрелище незабываемое! И впервые в жизни Кеннету при виде женщины в одной только лишь юбчонке захотелось спрятаться в темном уголке и заскулить по-щенячьи, а не что-либо еще. Да, жизнь полна неожиданностей.

А уж как он был рад, что рукам срочное дело сыскалось – свежевать добычу. Оно не так заметно, что пальцы подрагивают мелко-мелко. Вот это называется, попал в переделку так попал.

– Я смотрю… – Кеннет осторожничал, в глаза тетушке Шейле не смотрел, паче того, куда пониже – ни-ни. – Я смотрю, тебе, добрая госпожа, защитник не особо-то и нужен. Ты сама – ого-го!

– Верно. – Кайлих сверкнула зубами. – Я, конечно, не так свирепа, как мои сестры, но тоже кое-чему обучена. Бывали ночи, родич, когда не спалось мне без головы гойдела под коленом… Ну, то дела и речи не для этих времен… – Сида склонила голову к плечу и глянула искоса. – А ты умный. Я не удивлена, знаешь. Кровь не водица!

Она отставила копье к стене, и оно тут же расточилось туманом. А потом зачерпнула снега и вместе с кровью стерла с лица облик Кайлих-охотницы, вновь превращаясь в почтенную тетушку Шейлу. Отряхнула складки пледа, повела плечами по-птичьи, словно примеряясь к изменившемуся телу. И вот уже «тетушка Шейла», присев на камень, словно на трон, чинно сложила руки и кивнула на очаг:

– Этот огонь принадлежит Благому двору. Будет лучше, если ты приложишь к нему руки, а не я. А потом, за трапезой, я могу поведать, зачем ты мне на самом деле нужен, родич.

Кеннет едва удержался, чтобы на задницу не сесть, от перспективы дознаться сидских тайн в башке зашумело, как после попойки. Оно ему и хотелось, и кололось, но любопытство все же верх взяло.

– За честь почту твою откровенность, тетушка. И заранее прости, ежели окажусь не так смекалист.

– Ничего, – благосклонно кивнула сида. – Для смертного ты весьма сообразителен, а для потомка Маклеодов – так и вовсе образец благоразумия.

Кайлих примолкла, с наслаждением вгрызаясь в еще теплое оленье сердце. Крепкие белые зубы сиды без труда расправлялись с кушаньем. Ни капли крови, ни волоконца мяса не обронила она. «Тетушка Шейла» ела аккуратно и быстро, как кошка.

Кен тоже не стал разводить церемонии над печенкой, памятуя, что ничего так не врачует раненого, как сей полезный орган. Желчный пузырь деликатно отделил и принялся жевать в сыромятку, как заведено было у предков. Не вражья печенка, всего лишь оленья, и ничего богохульного тут нет. Филей запасливый скотт тщательно запек в золе, впрок, чтобы тетушка Шейла не утруждала себя охотой и своим диким видом его самого не нервировала.

Утолив первый голод, они устроились у огня – Кеннет поближе, Кайлих чуть поодаль. Сида, настроенная весьма благодушно, прищурилась, повела рукой над котелком – и талая вода приобрела вкус и запах пива.

– Так-то лучше пойдет у нас беседа, а, родич?

Кеннет не раздумывая отхлебнул и от восторга аж зажмурился. Да за такое пиво он бы с голыми руками на Кэмпбеллов пошел. И Макдональдам еще бы досталось. Ух! За такое пиво многое можно – и в Холмы прогуляться, и куда подальше.

Кайлих усмехнулась, оценив и благоразумие родича, и его сдержанность, достойную времен былых, а для смертных – легендарных.

– Дозволяю тебе спрашивать, племянник. Я не посчитаю твое любопытство неуместным и не сочту, что ты должен мне. Итак?

– Тогда ответь мне прямо и честно, зачем я тебе понадобился? – спросил Кеннет, бесстрашно глядя в глаза сиде.

– Изволь, – Кайлих кивнула, – я поведаю тебе историю, юноша, которую всякому полезно бы выслушать, а тебе и подавно. Это ведь и твоя история тоже.

За неимением чаш пили они прямо из котелка. Сида пригубила пива, вздохнула и повела свою речь чуть нараспев, глядя, как пляшут языки пламени в очаге.

– Однажды, незадолго перед тем, как в земли Эрина пришел человек, которого вы именуете святым Патриком, случилось мне охотиться на берегах реки Бойн. А должна сказать тебе, родич, что охотиться я весьма люблю, и не всегда моя дичь ходит на двух ногах и обладает даром речи. Я приняла облик смертной девы, ибо такова была моя прихоть, и затравила славного оленя. А после отпустила собак, отложила копье и решила смыть кровь в сладких водах Бойн. Но в ту пору среди вереска бродил сид Благого двора, именем Диху. Случилось так, что он меня заметил и, войдя в реку, вытащил меня на берег, а затем, не спросив ни имени моего, ни рода, вынудил одарить его дружбою бедер… – Сида прервалась на долгий глоток, предоставляя Кеннету возможность подумать, почему столь грозная охотница поддалась слабости.

Кеннет завороженно кивнул и мысленно поразился отваге неведомого Диху. Или его же беспечности. Это ж надо такую деву завалить и имени не спросить. Хотя… примерно так у него и с дочкой вождя Кэмпбеллов приключилось. Но тут все равно еще уточнить надобно – кто кого первее пожелал одарить этой самой дружбой. Промедли Кеннет сын Иена, и девица бы его самого без спросу полюбила.

– Он, конечно, принял меня за смертную, – кривовато улыбнулась Кайлих. – И – увы ему! – слишком поздно понял, насколько ошибся. Разве могла я упустить случай заполучить в должники одного из Благих? Уж и пришлось ему потом побегать, чтобы вызнать мое имя! Да, то были славные деньки, и вполне могло статься, что дворы примирились бы, коли заключили бы мы союз по закону и обычаю племени Дану… И Диху, сын Луга, мог бы добиться моей благосклонности, если бы старался чуть получше. Но в положенный срок родилось дитя, и не было младенца прелестней ни под Холмами, ни в мирах смертных. И что же сделал этот Диху, Диху-беспечный, скорый и на любовь, и на обман? Хитростью и чарами он и его родичи отобрали у меня дочь, вырвали ее из моих рук! – Кайлих оскалила зубы. – И добро бы он решил сам воспитать дитя, нет же! Заботу о младенце поручили этому Энгусу, которому и кошку-то доверить нельзя! Нетрудно понять, что дело обернулось плохо. Воспитание дев в Доме Двух Чаш всегда было слишком уж вольным, а уж гости Энгуса, кто являлся на его пиры… О! Если вырвать им языки и сварить из них зелье, одной капли хватит, чтобы лебеди зашипели по-змеиному! Моя Этне, мое сокровище, совсем юной была она, когда в Бруг-на-Бойне пришел этот Финнбар, это злоязычное отродье, достойный родич Энгусу! Спьяну ли, по умыслу или без оного, но он оскорбил мою Этне, а Энгус вместо того, чтобы защитить честь воспитанницы, лишь разыграл возмущение, на деле же тотчас примирился с Финнбаром. А где был Диху? Где был он, тот, кто посмел именовать себя отцом Этне?! Бродил по землям смертных и задирал каждую юбку, как водится! Не дождавшись помощи, моя дочь, моя Этне, сокровище племен Богини, в тоске и гневе удалилась из Бруга-на-Бойне, покинула Дом Двух Чаш, и никто из Благих не озаботился ее поисками, пока не стало слишком поздно. Этне беспрепятственно вышла из Холмов, а тот, кто ее породил, не удосужился и пятку почесать! Три дня и три ночи пировали они, и все это время Этне, юная, невинная и беспечная, скиталась одна в пустошах, пока не встретила смертного – твоего, кстати, предка, юноша. Воистину, ваш род лишь потому избежал моего гнева, что человек тот поступил с моей Этне по чести. Вот у кого Диху стоило бы поучиться вежеству! Разгневанная и обиженная на родичей отца, она осталась со смертным, стала ему женой. И от нее, от Этне дочери Кайлих, ведешь ты свой род, Кеннет. А затем… – Кайлих резко втянула воздух сквозь сжатые зубы и ударила себя кулаком по колену. – Затем в какой-то нелепой стычке, в драке дикарей из-за стада коров, она погибла, погибла словно человек, ибо расточила свои дары на человечье отродье и не смогла спастись, когда подошла нужда…

Сида судорожно вздохнула, с видимым усилием усмиряя гнев, и умолкла, с ненавистью глядя в огонь. Под этим немигающим взглядом пламя, и без того робевшее Кайлих, уменьшилось, словно пытаясь сбежать от яростной сиды.

История вышла печальная, бесспорно. Но как любил говаривать вождь Маклеодов, описывая самые опасные моменты ратных подвигов на ниве грабежа соседей, «и тут очко мое сыграло песнь». Вот и с Кеннетом приключилось почти то же самое. Уж больно страшна была Неблагая сида в горе своем. Обычные человеческие матери, бывает, когда родное дитя обижают, становятся свирепее медведицы и волчицы, вместе взятых. Скотт сочувственно промолчал, всем своим видом показывая, что всецело разделяет гнев и ярость осиротевшей сиды.

– Я покарала убийц, конечно, – успокоившись, медленно проговорила Кайлих. – Но жизнь Этне моя месть вернуть не могла. Что мне кровь Финнбара, что мне вира и поединки? Племена Дану не ведают смерти. Своей рукой я отсекла Финнбару его подлую руку, раздробила ему колени и вырвала мерзкий язык – и что же? Под сводами своего сида Меда, сида с голыми склонами, исцелился Финнбар и вновь пирует теперь в доме Энгуса, наглый, как и прежде! И Диху – он ушел безнаказанным, отделался всего лишь изгнанием, и на долгие годы между Благим и Неблагим двором протянулось немирье… Ах, родич, видел бы ты, как гнала я его по-над-Холмами, как бежал он в страхе перед моими гончими и моим копьем. Ибо в гневе своем поклялась я кровью Этне, что скормлю моим псам то, что отличает Диху от женщины… Но он удрал, и в тоске я удалилась в свой бру, и отчаяние выбелило мне волосы и исказило облик так, что скотты прозвали меня Синей Старухой.

Но потом, когда ярость утихла, я наконец-то начала думать, родич. Я ведь и это умею, представь. Я нашла способ не вернуть Этне к жизни, но вовсе предотвратить беду. Время… оно иначе течет для нас и мало что значит для детей Дану. Я объясню тебе подробней, но чуть позже. Пока же знай: три Дара получила моя дочь при рождении: Дар Удачи, Дар Поиска и Дар Доблести. Но все случилось так, как случилось, против правил и обычаев, и не было между нами уговора, а потому Дары обернулись проклятиями. Дар Удачи принадлежал Диху, и мне не удалось его пока вернуть, Дар Поиска привел Этне к смерти – но я нашла, как заменить недостающее, а Дар Доблести течет в твоей крови, мой потомок. По праву родства и по праву долга ты последуешь за мной и поможешь мне исправить то, что случилось. Не так ли?

И куда было сыну Маклеодов, дальнему потомку Этне, деваться? Некуда! Когда речь идет о предке, тем паче прародительнице, тут и сомнений нет. Опять же Дар Доблести, доставшийся от невинно убиенной сидской девы, взывал к кровавому отмщению.

Кеннет изо всех сил врезал себе кулаком в грудь и произнес:

– Да! Я пойду с тобой, Неблагая, куда пожелаешь, и буду твоим верным помощником во всех делах. Чем смогу, помогу как сумею, защищу и не предам!

Катя

Человеку, выросшему в трешке в доме-корабле на улице Морской Пехоты, сложно испортить жизнь отсутствием должного уровня комфорта. Семь лет, проведенных за шторкой на узкой кровати, врезаются в сознание намертво и становятся некой точкой отсчета, Гринвичем бытовых трудностей. Так вот, в моей личной системе координат путешествие в компании с сидом и боярским байстрюком по снежному тракту шестнадцатого века отличалось от совместного проживания с многочисленной родней в положительную сторону. Во-первых, я была одета-обута, накормлена и укрыта от мороза и ветра так надежно, что обходилась даже без рукавиц, во-вторых, Диху сделал так, что меня никто не трогал – никаких гадостей в спину, никаких сальностей и домогательств. Для всего купеческого каравана я была «госпожа Кэтрин – спутница господина Диччи», для сына Луга… пожалуй, диковинным питомцем, к счастью, не требующим особо сложного ухода. Поначалу я с пищей и питьем сильно осторожничала. Схлопотать на ровном месте дизентерию или брюшной тиф не хотелось. А пахло из мисок и горшков вкусно, даже если это была простая каша. Но я держалась. В основном – на пирожках с капустой. В яйцах мог таиться сальмонеллез.

– На тебя смотреть противно, Кэти, – не выдержал в конце концов Диху, глядя как я ковыряюсь в начинке. – Боишься, что я тебя отравлю? Так зачем мне это, позволь узнать?

– Ты сам сказал, что этот мир очень грязный. Я не хочу подхватить какую-нибудь хворь и умереть от диареи.

– От чего? – тут же влез в разговор Прошка.

– От скорби в животе, – ответила я, но лексического понимания у отрока не встретила. – От поноса, короче.

– А! Так ты же не ешь почти ничего, отчего животу болеть?

Я уж было собралась поведать Прохору о невидимых глазу существах, опередив Левенгука лет на сто пятьдесят, но вмешался Диху.

– Ты глупая, трусливая кошка, Кэти, – проворчал он, прикрыв лицо ладонью в знак глубочайшего разочарования в человеческой расе.

Я была уже ученая и не стала рассказывать, как этот жест у нас принято называть.

– Чего молчишь? – прошипел сид, мгновенно перешагнув невидимую грань между спокойствием и гневом. – Или ты считаешь, что моя метка… Моя метка! Это просто мое желание облапать маленькую смертную самочку? Так?

Он вроде и голос не повышал, но от этих шипящих интонаций у меня мелко-мелко завибрировала каждая косточка в теле.

– Так я… я же не знала, мой господин, – проблеяла я. – Ты мне ничего не объяснил, а я не слишком-то разбираюсь в чарах. Я в них вообще не разбираюсь.

Все душевные силы ушли на вежливость и мягкость речи. Нелегкая задача, когда над тобой нависла огромная глыба сидской ярости. Того и гляди, рухнет и в лепешку раздавит.

Удовлетворившись видом моего смирения и запахом страха (я, как мышь, взмокла в один миг), сын Луга решил не карать, а миловать.

– Из лужи только не пей, глупая кошка. А так все можешь есть без боязни.

– Козленочком станет? – деловито уточнил Прошка.

– Коз-зой! – рыкнул напоследок Диху.

Ну и ладно, ну и пусть, решила я. Сиду разозлиться проще простого, как вскипел, так и остынет. А что этот Лугов сын защитил меня от всякой заразы – отличная новость.

Есть все подряд и пить из луж я, понятное дело, не бросилась, но дрожать после каждой трапезы, прислушиваясь к бурлению в животе, перестала. А заодно и настроение сразу же поднялось. На сытый-то желудок веселее.

Страдать и падать духом только потому, что под рукой нет туалетной бумаги и лака для ногтей? Толку скулить, если от нытья все равно ничего не изменится. Да, мне иногда очень хотелось проснуться в своем мире, в баб-Лидином домике. Но каждый следующий день будто специально доказывал пришелице из будущего – ты здесь и сейчас, и никаких признаков того, что вездесущий запах овчины и лошадиного навоза тебе причудился, нет. А потом волнения первых дней пути улеглись, к неудобствам я худо-бедно притерпелась и вдруг обнаружила, что с нетерпением жду каждой новой остановки, жадно оглядываюсь вокруг и вместо закономерного отчаяния чувствую лишь азарт и любопытство. Я при малейшей возможности прислушивалась к разговорам, а зачастую и ненавязчиво присматривалась к покрою одежды и обуви, и каждая бытовая мелочь вроде горшка или расчески влекла к себе, словно магнит. Это был шестнадцатый век – настоящий, доподлинный, не лубочный, не условный, без споров и выгодных кому-то домыслов. И эти бородатые и безбородые, тучные и сухощавые, статные и сгорбленные мужчины и женщины всех возрастов и сословий жили свои жизни прямо у меня на глазах. Прямо в тысяча пятьсот тридцатом году. Удивительно, просто удивительно!

Санный караван собрал народ не только из Новгорода и Тверского княжества, были тут гости аж из Киев-града. И если судить по количеству перстней на пальцах купца-киевца, дела его шли в гору, причем давно. Мать городов русских богател день ото дня, удачно расположившись на перекрестке дорог между западом и востоком. Киев и в моей-то реальности до монгольского нашествия считался большим городом и неприступной крепостью, а здесь, где напасть миновала, трудно вообразить, во что превратился этот прекрасный город. Не будь строжайшего запрета Диху приставать к людям, я бы уж попыталась выудить из киевца все подробности, потому что, когда он похвалялся, сколько серебра вложил в строительство очередного монастыря, воображение рисовало мне умопомрачительную картину величия столицы Великого Киевского княжества. Правил там сейчас, если я правильно поняла, очередной Мономахович – Михаил Второй, и в женах у него была, разумеется, одна из византийских принцесс.

– Ты хоть совесть имей, Катька, – пожурил меня Прошка. – Разве можно так на чужих мужиков пялиться?

– У меня общеисторический интерес. Может, ты осторожно расспросишь во-о-он того рыжеусого дядечку? Скажешь, госпожа Кэтрин очень хочет когда-нибудь посетить Киев-град.

– Да я и сам бы не отказался, – вздохнул мальчишка. – Там Зрючий Мастер живет, Владимир Муромец кличут. Вот бы в ученики к нему…

– Госпожа Кэтрин вряд ли посетит Киев в ближайшем будущем, а ты, Прохорус, стремись к большему – самому стать Мастером. Где твои амбиции, отрок?

Уверена, Диху просто не мог допустить, чтобы его хозяйское слово не стало последним и самым веским. Вот ведь вредина ирландская!

А где-то в подсознании назойливо звонил маленький колокольчик воспоминаний… Диху, но не Ольстерский, а какой? Я, конечно, понимаю – мало ли в Бразилии… пардон, в Эрине этих Дихов, но про сида с таким именем я точно где-то и когда-то читала. Вот бы еще вспомнить – что?

Диху

Караван двигался до обидного медленно. Нет, Диху давно научился терпеть неудобства, связанные со смертными, с их хрупкостью, несдержанностью, слабостями вроде вечного голода, нытья, потребности долго спать и сладко пить… Богиня, даже вечной жизни не хватит, чтобы перечислить все недостатки этих существ! Диху смирился, притерпелся. Видели бы его сейчас родичи! Видела бы она… Право, хорошо, что не видит. Ни его, ни цели его пути, ни девы-эмбарр рядом с ним. Но купеческий поезд плелся еле-еле, и потомок Дану уже несколько раз успел прикинуть, не лучше ли отстать от каравана, точнее, обогнать его. Нужда в корабле останавливала Диху. Конечно, нужное судно можно найти и в Выборге, но разве не удобнее сразу договориться о продолжении путешествия с подходящим человеком?

Здесь, среди глухих лесов, таивших Силы слишком древние и слишком могущественные даже для сида, Диху было неуютно. Люди вокруг не замечали, но он-то чуял внимательные и недобрые взгляды из чащи. Чужие глаза, глаза этой земли, где он был пришлым и незваным, не отрываясь, следили за каждым шагом сида. Эти взгляды сквозь переплетение ветвей по обе стороны тракта нервировали Диху, заставляли усомниться в надежности маскировки. Не раз и не два ему казалось, что затаившаяся в чащобе опасность пробуждает узоры Силы, что татуировки горят сквозь одежду, прожигая насквозь смешные покровы его чар и человечьего наряда.