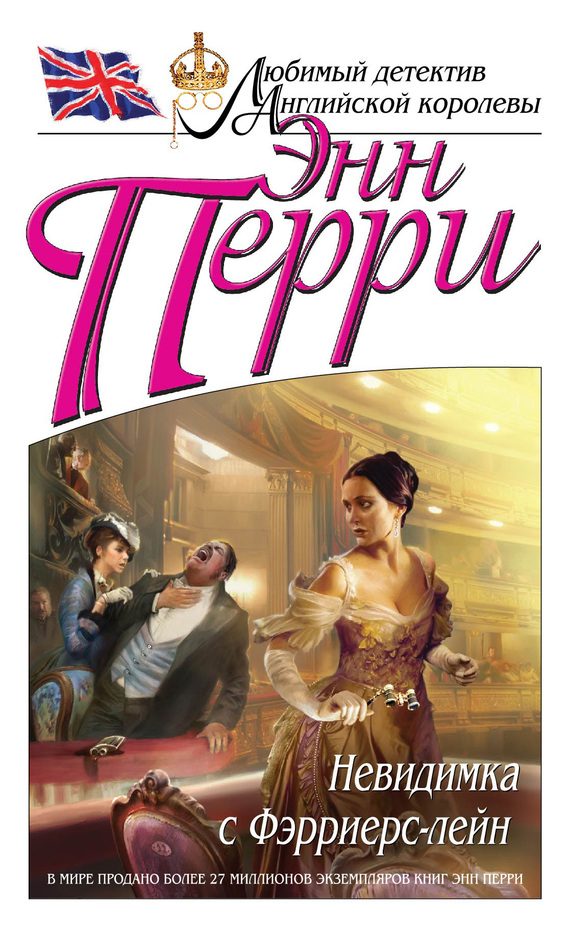

Невидимка с Фэрриерс-лейн Перри Энн

– Томас, конечно, может от меня что-то утаивать, но он не станет фабриковать ничего заведомо ложного. Я хорошо узнала его за последние годы. Разумеется, я выбрала бы для своей дочери другого мужа, это верно, но я также узнала, что человек другого социального положения может сделать женщину гораздо счастливее, чем все поклонники, которых выбрала бы для нее семья из числа своих друзей…

Она осеклась, понимая, что говорит чересчур откровенно. Ее слова могут быть отнесены и к ней самой, не только к Шарлотте.

Филдинг хотел было ответить, потом передумал, откашлялся и снова начал, но Кэролайн уловила проблеск иронии в его взгляде.

– Все равно, – ответил он вполне серьезно, – мне кажется, что для Шарлотты было бы лучше оставить расследование. Это может быть опасно. Если убийца не Аарон, значит, это совершил человек, который не остановится перед еще одним убийством, если почувствует себя в опасности. Я не знаю, насколько близко подойдет Шарлотта к установлению его вины, но она может приблизиться к смертельно опасной черте, даже не подозревая об этом. Они с Клио подружились с Кэтлин О’Нил только для того, как я понимаю, чтобы следить за Девлином. И если он это также поймет или же станет опасаться… – Джошуа замолчал.

Кэролайн раздирали противоречия. Неужели Шарлотте действительно угрожает опасность? Больше, чем в любом другом деле, к какому она имела отношение до сих пор?

– Кто может заподозрить женщину, рядовую жену и мать семейства, в чем-то большем, чем простое любопытство? – подумала Кэролайн вслух. – Что в силу его она невинно вмешивается в личные дела других, несмотря на свое социальное происхождение и воспитание? – «Как все это нехорошо звучит в устах матери», – подумала она. – Но это не опасно, а лишь недостойно и, может быть, глупо.

– Но судья Стаффорд мертв, и, как мне стало известно, сержант Патерсон тоже.

– Но они же были служителями закона, – жарко возразила Кэролайн. – А вы сказали, что они с мисс Фарбер следят за Девлином О’Нилом! В то время как сама полиция более склонна подозревать вас. А за себя вы не боитесь?

– Кэролайн, – Джошуа взял ее ладони в свои, нежно, но достаточно твердо, чтобы она не могла их отнять. – Кэролайн! Ну конечно, боюсь. Но каким же я был бы другом, если бы думал больше о том, что меня подозревают, а не об опасности, угрожающей Шарлотте, исходящей от того, кто действительно убил Кингсли? Пожалуйста, скажите ей об этом и посоветуйте теперь же отказаться от расследования. Очень опасаюсь, что это Девлин О’Нил. Больше никто мне на ум не приходит, разве что какой-нибудь сумасшедший убийца. Но если бы это было действительно так, то подобные убийства продолжились бы, а этого нет.

– А что вы скажете относительно опасности, грозящей вам самому? – настойчиво переспросила Кэролайн, в душе цепляясь за надежду, что Шарлотта разрешит и это дело, как ей удавалось прежде. – Ведь полиция однажды ошиблась, и уже никто не мог спасти Аарона.

– Моя дорогая, я знаю, но это ничего не меняет. – Голос у Джошуа был очень мягкий и нежный, а руки – теплые; он по-прежнему держал ее ладони в своих и смотрел на нее пристальным, немигающим взглядом. – Да, я знаю, что полиция меня подозревает, но у меня, по крайней мере, будет суд и возможность апеллировать. Тот же, кто убивает, Шарлотте этого шанса не предоставит.

– Да, – ответила тихо Кэролайн, – полагаю, что нет. Я скажу ей.

Филдинг улыбнулся, отпустил ее ладони и сразу же взял под руку.

– А теперь, может быть, мы отправимся куда-нибудь в приятное место и выпьем чаю? Мы бы смогли забыть весь мир с его опасностями и подозрениями, сегодняшний спектакль – и просто наслаждаться мирной беседой… Есть многое, о чем мы могли бы поговорить. – Он нежно увлек ее за собой. – Я только что прочел одну замечательную книгу о путях воображения. Совершенно невозможно сделать из нее пьесу, но она чрезвычайно обогатила меня. Вызывает разного рода мысли – и вопросы. Мне бы хотелось рассказать вам о ней, если можно, и узнать ваше мнение.

Кэролайн всецело отдалась радости момента. А почему бы и нет? Она так желала этой сладкой нежной близости, так хотела, чтобы та длилась вечно… Однако она была в достаточной степени реалисткой и понимала правоту свекрови: все это мечта, иллюзия, и пробуждение будет отрезвляющим и холодным. Однако это будет потом, а сейчас она, пока была возможность, отдавалась этой мечте всем сердцем.

– Ну разумеется, – улыбнулась в ответ Кэролайн, – пожалуйста, расскажите.

– Вы, мэм, уж давно ничего не говорите об этом убийстве, – пожаловалась Грейси на следующий день, когда они с Шарлоттой занимались хозяйственными делами на кухне. Грейси начищала ножи «Блестящим порошком фирмы Окли Веллингтона» – смесью корундового порошка и черного свинца, – а Шарлотта взяла на себя ложки и вилки, оттирая их домашним средством из воды, порошка и нашатырного спирта.

– Потому что пока мне не удалось узнать ничего нового, – объяснила Шарлотта с задумчивым лицом. – Мы знаем наверняка, что это не Аарон Годмен, но понятия не имеем, кто действительный убийца.

– Неужели мы таки ничегошеньки не знаем? – спросила Грейси, искоса, недоброжелательно рассматривая начищенный нож.

– Ну, кое-что нам, конечно, известно. – Шарлотта тоже усердно занималась своим делом. – Это человек, который знал, что Кингсли был в театре, и нарочно послал его на Фэрриерс-лейн. И потом, чтобы сделать такое с убитым, надо было очень его ненавидеть. – Шарлотта взяла чистую тряпочку, чтобы ложки блестели еще больше. – Но для убийцы было опасно оставаться на месте такого ужасающего преступления, хотя ярость и ненависть могли преобладать над чувством самосохранения.

– Вы уже говорили это, – с чувством ответила Грейси. – Но если бы я кого убила, то не стала бы слоняться вокруг да около и прибивать его к двери, что, надо думать, было нелегко! – Она опять взяла немного порошка из коробки на блюдце. – Я бы схватила ноги в руки и сбежала бы оттуда сразу, пока меня не застукали.

– Значит, это был человек, которого ненависть привела в такое исступление, что он согласен был рискнуть и, возможно, даже не думал об опасности быть схваченным, – заключила Шарлотта.

– Или же… – Грейси ожесточенно терла порошком лезвие, хотя то уже сияло, как солнце. – Или же какой-то тип хотел не то чтобы убить, а еще другого кого обвиноватить. И добился своего, раз повесили этого бедолагу Годмена.

– Но каким же образом то, что он распял Кингсли, бросило тень на Аарона Годмена? – спросила Шарлотта, передавая Грейси специальный, обтянутый бычьей кожей оселок.

– Ну, это чтобы все думали, будто распял его еврей, – резонно заметила Грейси.

– Но ведь никто из христиан никогда бы этого не сделал, правда?

– А может, и сделал! Может, он как раз этого и желал, ежели ненавидел евреев и хотел, чтобы их все ругали.

– Но почему все их так не любят? – Шарлотта сразу же вспомнила о Харриморах, предрассудках Ады и о том, что Девлину О’Нилу было известно о влюбленности Кингсли в еврейку Тамар Маколи. – Может, убийца ненавидел не только Блейна, но и вообще актеров из театра Пассмора и, когда убивал, хотел таким образом причинить кому-нибудь из них вред?

– Но вы сами-то этак не думаете, мэм? – спросила Грейси, пристально глядя на хозяйку. – Вы сами-то все еще думаете, что это мистер Филдинг, который нравится миссис Эллисон?

– Не знаю, Грейси, что и думать. Нет, это может быть и мистер О’Нил. И я даже отчасти этого хочу. Маме будет ужасно неприятно, если окажется, что это мистер Филдинг. Но если это не так… – Она вздохнула и решила промолчать.

– Зря вы так волнуетесь, мэм, – ответила Грейси, но ее худенькое личико выразило сильнейшую обеспокоенность, и ножи моментально были забыты. – Миссис Эллисон делает то, что хочет, и ни вы, ни хозяин ничем тут не поможете. Но я-то понимаю, каково вам, коли вы хотите узнать, кто убийца в этом деле. И я тоже об этом бесперечь думаю. – Она замолчала, уже не притворяясь, что работает, даже положила суконку и сосредоточенно уставилась на Шарлотту. – Тот парнишка, который сказал мистеру Блейну, что его ждут… Если бы хозяин смог с ним как следует поговорить, может, он и узнал бы чего о том мужчине, каков тот с виду. – Личико ее осветила надежда. – Те бродяги, которые стояли у костра, говорили, что это вроде мистер Годмен. Но ведь мальчишка-то, что он мог против взрослых, он ведь не мог с ними спорить и возражать, правда? И раз вы знаете, что это был не мистер Годмен, может, мальчишка теперь вспомнит что-нибудь полезное?

– Мистер Питт уже нашел его, – отвечала Шарлотта с холодной улыбкой, – и тот, боюсь, не сказал ничего такого полезного. Но сама мысль была хорошая.

– О! – И Грейси рьяно принялась опять чистить ножи, хотя лицо ее по-прежнему выражало глубокую задумчивость. За все оставшееся утро она не сказала почти ни слова, разве что иногда посматривала на Шарлотту, когда они начали чистить овощи к обеду.

– Вы завтра идете в театр с этими, как их, Хериморами?

– Да.

– Ну так вы будьте с ними поосторожнее, мэм! Если это все сделал мистер О’Нил, тогда он, значит, очень злой человек и ему наплевать на всех, кроме себя. И не спрашивайте его ни о чем и ни о ком.

– Да, я буду очень осторожна, – пообещала Шарлотта.

Но сердце у нее ушло в пятки и горло перехватило, словно она приблизилась к решению тайны, которая окажется очень страшной.

Питт не был в числе приглашенных в театр, и Шарлотта чувствовала себя виноватой, потому что спектакль обещал стать очень волнующим событием, а кроме того, она надеялась вытянуть какую-нибудь интересную информацию у Харриморов или О’Нила. Однако присутствие Томаса, конечно же, означало бы конец всяким разговорам – и в этот раз, и навсегда.

Так что в назначенный час они с Кэролайн двинулись вверх по широкой театральной лестнице вслед за Кэтлин, опирающейся на руку О’Нила, и Адой, тяжело повисшей на руке Проспера, который хотя и некрасиво хромал, но, по-видимому, не чувствовал неловкости или неприятных ощущений в больной ноге. Очевидно, причиной хромоты был какой-то врожденный недостаток, а не следствие болезни.

Фойе было заполнено людьми. Канделябры сияли так ослепительно, что было трудно смотреть на них в упор. В сложных изысканных прическах дам, на руках, шеях, запястьях сверкали бриллианты. Колыхались перья на головах. Обнаженные плечи белели в волнах шелка, тафты, вуали и бархата всевозможных оттенков. Здесь были и бледность лилий, и теплые персиковые и розовые тона, и вибрирующая яркость пурпура, и более темные влажные краски вишни и синего неба, а за спинами дам виднелись накрахмаленные манишки и черные как ночь фраки. Повсюду слышался шелест одежд, ропот приглушенных голосов, каждые несколько минут раздавался смех.

Шарлотта один раз обернулась, поднимаясь по лестнице, – и все вспомнила, и пульс у нее зачастил, и ощущение пьянящей, бьющей через край жизни и ожидания, охватившего тысячу людей, взбудоражило предвкушением чего-то необыкновенного, что должно сейчас свершиться.

Потом Кэролайн потянула ее за руку, и Шарлотта послушно последовала за ней по балюстраде к ложе Харриморов, где им с Кэролайн предложили, как гостям, места в середине между Адой слева и Кэтлин справа. До начала спектакля оставалось минут пятнадцать-двадцать. Сбоку от дам и несколько сзади стояли мужчины. Большим удовольствием было наблюдать, как заполнялись другие ложи, – и, конечно, показать себя.

Очень красивая женщина в туалете цвета фуксии и самой бледной розы, с роскошно уложенными локонами, прошла под ними по проходу. Походка ее была изящна, но все же она слегка покачивала бедрами. Женщина взглядывала то направо, то налево и слегка улыбалась.

– Кто это? – тихо спросила Шарлотта.

– Не знаю, – ответила Кэролайн. – Но выглядит она умопомрачительно.

Кэтлин издала слабый смешок, который сразу же подавила.

– Это никто и ничто, – колюче ответила Ада.

Шарлотта очень удивилась.

Миссис Харримор повернулась; на лице ее отражались и удивление, и брезгливость.

– Подобные особы могут проходить прямо перед вами, моя дорогая, но вы не должны их замечать. Для истинной леди они невидимки.

– О! О, понимаю. Она…

– Совершенно точно. – И Ада едва заметно повела рукой в сторону бенуара. – Это миссис Лэнгтри – или Лили из Джерси.

Шарлотта не стала скрывать улыбки.

– А кто-нибудь видел мистера Лэнгтри? Я никогда не слышала даже имени.

– А я слышала, – сухо ответила Ада, – но не стану повторять, что говорили о нем, о бедняге.

Она действительно не желала говорить на эту тему, и Шарлотта не стала уточнять. Вместо этого она оглядела другие ложи, вызывавшие ее интерес, и вскоре заметила, что по крайней мере половина публики смотрит в одном направлении, на ложу, куда многие входили и откуда выходили и мужчины, и женщины. Мужчины были одеты по последнему слову моды, хотя что это за мода, определить было трудно. Волосы у них были длиннее, чем принято, все были чисто выбриты, а воротники у них повязаны большими галстуками с воланами. Однако все выглядели элегантно, хотя и томно, и эта томность была очень заметна.

– Кто эти люди? – спросила Шарлотта с острым любопытством. – Это критики?

– Сомневаюсь, – ответил Девлин, улыбнувшись. – Иногда так бывают одеты актеры, и очень хорошо одеты, но они, пожалуй, больше считаются с условностями; а это представители эстетского кружка, внутренне, если не всегда внешне, очень уверенные в своей художественной непогрешимости. Боюсь, это их мистер Гилберт так ярко изобразил в своей опере «Терпение». Вам надо бы послушать. Опера очень веселая, и музыка восхитительная.

– Обязательно послушаю.

Шарлотта улыбнулась ему, но тут же вспомнила, для чего пришла в театр. И, все еще приветливо глядя на Девлина, она внутренне оцепенела, на какое-то мгновение вдруг осознав фарсовость ситуации. Они были одеты в свои лучшие одежды: он – в черный фрак с золотой цепочкой от часов, в манжетах видны запонки из оникса и жемчуга; она – в платье, взятое взаймы у Кэролайн, но с другой, более модной отделкой, с глубоким вырезом и небольшой драпировкой. Цвет бордо шел ей просто чудесно, и Шарлотта об этом знала. Они присутствовали в театре как гости Проспера Харримора и ждали, когда поднимется занавес и для них, кого вместе собрала ужасная трагедия, станут играть комедию нравов, произнося слова, в которые они не верили. И все это время она должна будет решать – и решить: это Девлин убил и распял Кингсли Блейна и позволил, чтобы Аарона Годмена повесили за убийство?

А сам О’Нил с любопытством рассматривал ее.

Шарлотта заставила себя перевести взгляд на огромное скопление народа. Все ярусы, обитые бархатом, были заполнены теперь публикой, нетерпеливо ожидающей начала спектакля; бледные лица людей с напряжением смотрели на сцену. Собственные житейские драмы зрителей были уже отыграны или временно забыты. Лили Лэнгтри сидела у барьера ложи, чтобы не только самой все видеть, но чтобы и ее все видели. Даже эстеты созерцали занавес, по-видимому забыв друг о друге и о том, что они очень остроумны.

Какой это удивительный договор, выражающийся в том, что несколько часов люди как зачарованные будут вглядываться в четко организованную и условную реальность, все вместе и в то же время наедине с собой, под властью воображаемой реальности, разыгрываемой несколькими людьми в заемных костюмах и говорящих заемные слова!

Шелест голосов затих, и воцарилось молчание, вибрирующее от затаенного дыхания сотен людей, слабого шороха тканей и скрипа корсетных косточек.

Занавес пошел вверх. По залу пронесся общий вздох, словно ветер пошевелил листву. Огни высветили одинокую фигуру Тамар Маколи, стоявшую в центре сцены. Она была неподвижна, но обладала таким магнетизмом, что все глаза моментально были прикованы к ней. Даже Лили Лэнгтри пренебрегла своими поклонниками и глядела сейчас лишь на сцену. Тамар не обладала ни ее красотой, ни славой, но в ней ощущалась такая глубина чувства, что ей не нужно было ни того, ни другого, и на короткий отрезок сценического времени публика была в ее власти.

На сцену вышел Джошуа Филдинг. Шарлотта почувствовала, как сидящая рядом с ней Кэролайн вся напряглась и затаив дыхание подалась вперед. Кэтлин О’Нил сидела в изящной позе, с легкой улыбкой на устах глядя на актеров. Шарлотта перехватила ее взгляд, брошенный на Джошуа, но не увидела в нем ни подозрений, ни любопытства. Если Кэтлин когда-нибудь и задумывалась, не сыграл ли Джошуа какую-нибудь роль в той трагедии, в данный момент она была явно далека от подобных соображений.

Потом на сцене снова появилась Тамар. Пока она произносила свой текст голосом, звенящим от сдерживаемого чувства, огни рампы ярко высветили ее лицо.

Морщина залегла на лбу Кэтлин. Она облизнула губы и поджала их. Ей было бы чуждо все человеческое, не задумайся она сейчас о том, чтобыло в этой женщине, какой огонь ее сжигал, что первый муж Кэтлин столь многим рисковал, только бы добиться ее расположения. Но, глядя на Кэтлин во все глаза, Шарлотта не заметила ни ненависти, ни отвращения – только печальное любопытство. И еще она заметила, как сжалась на спинке кресла дочери рука Проспера, так что побелели костяшки пальцев. Возможно, он переживал ее горе сильнее, чем она сама.

Кэтлин обернулась, и, не видя взгляда Шарлотты, улыбнулась Девлину, который стоял за креслом Ады. Он тоже ей улыбнулся, тепло и нежно, и уголки ее губ слегка поднялись, когда она вновь повернулась к сцене.

Как долго Девлин О’Нил был влюблен в нее? Задолго ли до смерти Блейна? Безобразная, отвратительная мысль, и Шарлотте стало от нее очень не по себе, хотя она понимала ее естественность. Ей нравились и Кэтлин, и Девлин. Достаточно в семье и одной трагедии.

Она взглянула на руку О’Нила, державшуюся за спинку кресла Ады, красивую руку с тщательно ухоженными ногтями; на его сюртук превосходного фрачного сукна, на шелковую рубашку, на дорогие запонки в манжетах. А как все это выглядело до женитьбы на Кэтлин?

Шарлотта снова повернулась, и теперь ее взгляд упал на Аду. Лицо пожилой леди было изрезано жесткими линиями какого-то затаенного, очень волнующего ее чувства. Оно было уже привычно для Ады – ничего яростного и острого, только застарелая боль. Она глубоко врезалась ей в душу, Ада ее терпит мучительно и уже давно. Что же это? Разочарование? Нет, для разочарования оно слишком остро. И это не страх, чувство гораздо более тяжелое, чем обычная привычная горесть.

Шарлотта взглянула на Проспера, сидевшего за Кэролайн, рука его все еще лежала на спинке кресла Кэтлин. Его одутловатое лицо с глубоко посаженными глазами и острым как лезвие носом было неотрывно повернуто к сцене, он словно забыл о семье и приглашенных. Что же так захватило его внимание? Драма, разыгрываемая на сцене, или сама Тамар Маколи, которая похитила у его дочери первого мужа?

Никто не обращал внимания на Шарлотту или О’Нилов, Аду и Проспера Харриморов. Только Джошуа на сцене вдруг повернулся в сторону их ложи, и тут же взгляд его скользнул мимо.

Шарлотта снова поглядела на Аду и поняла, какое чувство отражалось у нее на лице и мучило ее душу: чувство вины.

Но почему?

Не потому ли, что ее Проспер родился хромым и она ощущала себя ответственной за это? Нелепая, абсурдная мысль, что ее муж осквернил ее своей связью с еврейкой и от этого сын родился с физическим недостатком…

Ада оглянулась и поймала пристальный взгляд Шарлотты. Глаза ее расширились.

Молодая женщина прерывисто вздохнула и почувствовала, что густо краснеет.

– Благодарю, что вы пригласили нас, – выдавила она из себя, чувствуя себя при этом ужасной лицемеркой. – Великолепная драма. Как эта женщина страдает из-за своего ребенка! Очень трогательно… – Она осеклась, слова застряли у нее в горле.

– Очень приятно, что вам нравится, – с усилием произнесла Ада. – Да, пьеса очень сильная.

Примерно с четверть часа они сидели молча. Действие на сцене достигло кульминации с появлением самого ребенка. Шарлотта не ожидала этого и была очень удивлена. То было хрупкое, светловолосое дитя с грустным, мечтательным, невинным личиком. Оно настойчиво напоминало другое детское лицо, которое Шарлотта уже видела, но никак не могла припомнить где. Ребенок очень отличался от ее собственных детей; он был светлее и с более мягкими чертами лица.

А затем она услышала негромкое восклицание Кэтлин, увидела, как та поднесла ладонь ко рту, чтобы заглушить возглас, как Проспер Харримор так крепко вцепился в спинку кресла, что из-под ногтей его показалась кровь.

Ребенок на сцене был удивительно похож на дочь Кэтлин, только это был мальчик, или же, по крайней мере, казался им, потому что был одет в костюм мальчика. Разница между обоими детьми была, наверное, всего в несколько месяцев. Ребенок остановился перед Тамар Маколи, своей матерью по сюжету пьесы и, разумеется, в жизни.

Ребенок Кингсли Блейна от еврейки – прекрасное дитя, совершенное внешне, безо всяких физических недостатков. Тамар носила его, наверное, в одно и то же время, что и Кэтлин – свою дочь.

И вдруг со страхом и замиранием сердца Шарлотта поняла, почему Ада чувствует себя виноватой, почему на ее лице отразился страх, который появлялся и прежде, – и что это за чувство, которое заставляет кровь выступать из-под ногтей Проспера.

Нет, не Аарон Годмен убил Кингсли Блейна, и не Джошуа Филдинг, якобы убивший из ревности к нему, и не Девлин О’Нил – чтобы завладеть Кэтлин. Это был Проспер Харримор, который ненавидел и боялся всего чужого и того, в чем видел причину своего собственного физического несовершенства. А потом история повторилась с его дочерью: ей тоже изменил муж, и тоже с еврейкой, в то время как дочь была беременна от неверного мужа – и значит, дитя тоже должно родиться с каким-нибудь недостатком.

Не было никаких доказательств вины Проспера, только собственная убежденность Шарлотты в том, что Проспер – убийца. В этом она не сомневалась нисколько. Виноват был он. Об этом говорило лицо Ады. Об этом же говорил его взгляд, устремленный на ребенка на сцене.

Глава одиннадцатая

– Харримор? – не веря своим ушам, переспросил Драммонд. – Но это же чепуха, Питт! Ради бога, зачем бы ему убивать? – Шеф стоял в своем рабочем кабинете около книжного шкафа. В камине горел яркий огонь, распространяя по комнате тепло. – Он мог узнать, что Блейн обманывает его дочь, но ни один человек в здравом уме не станет убивать за это, причем таким ужасным образом! Он достаточно легко мог все это прекратить, если бы просто поставил перед Блейном вопрос ребром! Ведь, в конце концов, тот зависел от него материально. – Драммонд пронзительно посмотрел на Питта. – И, пожалуйста, не рассказывайте мне, что это он поджидал Блейна на Фэрриерс-лейн во дворе конюшни, что они из-за этого подрались и так далее. Ерунда это. Он со всеми удобствами мог предъявить Блейну ультиматум в своем собственном доме. Ведь и Кингсли жил там же. Ему незачем было таким необычным способом заманивать Блейна на Фэрриерс-лейн, да еще в полночь. Можете придумать что-нибудь получше, чем уверять меня, что Проспер Харримор лишился рассудка. Он заслужил прекрасную репутацию в деловом мире как в высшей степени уважаемый – во всяком случае, насколько это возможно – коммерсант.

Питт едва заметно улыбнулся.

– Вы отмели как раз те аргументы, которые я не собирался приводить.

– Что? – нахмурился Драммонд. Он был раздражительнее и невнимательнее, чем обычно, и не так быстро схватывал мысль собеседника. Томас знал, что он заметно охладел к расследованию.

– Я только сказал, что вы спорили с теми доводами, которых я даже не приводил.

– А! Так почему же вы все-таки верите, что у Харримора были причины для убийства зятя? Каким образом вы пришли к такому заключению? Об этом вы ничего еще не сказали!

Питт закусил губу, чувствуя неловкость.

– Вот это объяснить довольно непросто. Это вывод Шарлотты. – Томас быстро глянул на Драммонда, но не увидел раздраженного нетерпения, которого ожидал. Он набрал воздух в легкие, словно собирался глубоко нырнуть. – Она завязала и поддерживала знакомство с Адой Харримор, матерью Проспера, и не раз подолгу с ней разговаривала. Мы знали, что та питает недобрые чувства по отношению к евреям, но я лично думал, что это из-за уверенности, будто еврей убил мужа внучки, причем варварским, отвратительным способом. – Питт глубже засунул руки в карманы – вольность, которую он не позволил бы себе в присутствии любого другого начальника. – И очень многие испытывали то же самое чувство, даже не зная ничего ни о Кингсли Блейне, ни о Годмене. Но, оказывается, ее антисемитизм возник гораздо раньше, может быть, еще в детстве. Она считает, что евреи нечисты и виноваты в распятии Христа.

– Но они действительно его распяли, – обеспокоенно заметил Драммонд.

– Да, конечно, – устало возразил Питт, – но ведь все участники того события – хорошие, дурные и равнодушные, даже сам Христос – были евреями! А также и Дева Мария, и Мария Магдалина, и все апостолы. И все ветхозаветные пророки – тоже.

– Да, это так. – Драммонд выглядел озадаченным, словно такая мысль пришла ему на ум впервые. – Но какое это все имеет отношение к Аде Харримор и тем более к Просперу Харримору?

– Миссис Харримор придерживается того взгляда, который разделяют другие, – смущенно объяснил Питт, – особенно специалисты по разведению элитных пород скота – мне приходилось с этим встречаться, когда я жил в деревне, – что, например, если породистая сука сбежит и свяжется с непородистым кобелем, то родится ублюдок.

– Питт! Ради бога, старина! – взорвался Драммонд. – Какого дьявола, о чем вы толкуете?

– Тогда сука становится пропащей, – докончил Томас. – Все ее выводки будут уже не элитные.

– Ну, вам, наверное, об этом лучше известно, чем мне.

– Да. И Ада Харримор решила, что женщина, вступившая в сексуальную связь с евреем, тоже будет осквернена и эта связь скажется и на ее потомстве.

– Но какое это имеет отношение к убийству Проспером Харримором зятя? – нетерпеливо спросил Драммонд.

– Когда Ада носила Проспера, муж изменял ей с еврейкой. А Проспер возьми да и родись хромой, – устало закончил Питт. – И она решила, что это прямой результат связи. И внушила это предубеждение Просперу. Он винит в своем физическом недостатке отца. А когда он узнал, что Кингсли изменяет его дочери, вступив в любовную связь с еврейкой, а Кэтлин в то время тоже была беременна, он решил пойти на ужасный насильственный акт и прекратить все это, опасаясь за будущее дитя и остальных детей, которых родит дочь.

– Боже праведный! – Драммонд слегка покачал головой. – Я всего этого и не знал. Неужели здесь есть какая-то правда? И такое может повлиять на будущее потомство?

– Да нет же, конечно! – яростно возразил Питт. – Просто злобная, невежественная чепуха. Но есть люди, которые по своему невежеству верят в эту чушь, и Харриморы из их числа. Старая Ада прямо так все и выложила Шарлотте.

Драммонд смутился, что и сам он, хоть на мгновение, поддался суеверию, и слегка покраснел.

– Неужели Ада так считает?

– Да, именно так. И что именно из-за этого Проспер родился с физическим недостатком.

Шеф вздохнул.

– Но доказательств против Проспера у вас нет?

– Нет. Пока нет.

– Значит, постарайтесь их найти. Наверное, я воздержусь до поры от того, чтобы объявить Аарона Годмена невиновным в убийстве, пока мы не найдем исчерпывающих доказательств.

– Сделаю все, что смогу. Я опять пойду к театральному швейцару и попрошу вспомнить все как можно точнее.

Томас направился к двери и уже хотел было открыть ее, но Драммонд заговорил снова.

– Питт!

– Да, сэр?

– Когда это расследование будет закончено, я подам в отставку. Я уже сообщил об этом заместителю начальника округа. Я рекомендую вас на мое место. И прежде чем вы успеете возразить, скажу, что это будет для вас отнюдь не кабинетная работа. Вы сможете оставить себе солидное поле действий как следователь и сыщик, чем вы сейчас и занимаетесь. – Драммонд едва заметно улыбнулся, но в его улыбке были лишь доброта и уважение. – Вам, правда, не на кого будет положиться так, как я полагаюсь на вас. Вам придется самому заниматься наиболее сложными делами, особенно с политической подоплекой. Не отказывайтесь от моего предложения, не подумав как следует.

Томас с трудом сглотнул. Вряд ли стоило удивляться предложению, но он удивился. Он думал, что стремление шефа к отставке преходяще, но теперь понял, что это из-за Элинор Байэм, а значит, решение окончательное.

– Спасибо, сэр, – ответил он тихо. – Мне будет вас очень недоставать.

– Спасибо, Питт. – У Драммонд был смущенный и довольный, но и несколько печальный вид. – Смею надеяться, что время от времени мы будем встречаться. Я… – Он остановился, не зная, как выразить то, что хотелось сказать.

Питт улыбнулся.

– Да, сэр. – Он встретился с Драммондом взглядом, не сомневаясь, что все и так понятно, без слов. – Теперь пойду повидаться со швейцаром, – заключил Томас.

А Мика Драммонд теперь чувствовал чрезвычайное облегчение. У него, можно сказать, стало легко на сердце – не только оттого, что он принял решение, но и потому, что связал себя обещанием. Теперь и Питту известно о его решении. И для порядочного человека в данном случае отступления быть не может. В финансовом отношении он не пострадает. Денег, конечно, станет меньше, потому что он лишится жалованья. Для Питта такое жалованье будет очень серьезным подспорьем, для Драммонда же оно было приятной, но ни в коей мере не необходимой суммой. Он унаследовал значительные средства и занял свою должность по праву происхождения, а не вследствие повышения по службе. Его назначили на эту должность, во-первых, из-за того, что в прошлом он был военным, обладал административными способностями, но прежде всего потому, что был благородного происхождения, то есть человеком, на которого можно положиться, который легко управляет людьми одного класса, характера и привычек с теми, кто его назначал.

С Питтом дело обстояло совершенно иначе, но Драммонд знал из предварительных деликатных разговоров на эту тему в правительственных кругах, что его назначение встретят одобрительно. Конечно, будут и недовольные, они станут возражать и с недоверием относиться к человеку, вышедшему из низов, независимо от того, насколько он красноречив и способен убеждать. Питт никогда не сможет быть одним из властей предержащих. Для этого нужно родиться в определенном сословии. Однако наступило время, считал Мика, чтобы люди, занимающиеся расследованием сложных, значимых и таинственных преступлений, были талантливыми профессионалами, а не знатными дилетантами, какими бы те ни были почтенными и приятными людьми.

Через пятнадцать минут после того, как Питт ушел из конторы, Драммонд взял шляпу, пальто, трость и тоже удалился. К середине дня все было закончено. Он подал прошение об отставке за месяц до полагающегося срока, и его прошение хоть и с неохотой, но было принято, и, как было ему обещано ранее, его опять заверили, что на его должность будет назначен Томас Питт. Это назначение прошло не без борьбы мнений, было много разных поползновений со стороны некоторых лиц, пытавшихся помешать этому, однако Драммонд выиграл. Он покинул Уайтхолл и вышел на колючий ветер упругим шагом, с высоко поднятой головой, словно наступила весна. Спустился по Парламент-стрит, окликнул кебмена, и голос его прозвучал в холодном воздухе звонко, словно вызов.

Кебмен остановился.

– Да, сэр?

Драммонд дал ему адрес Элинор Байэм и с бешено бьющимся сердцем откинулся на спинку сиденья. Теперь его и ее ждет экзамен. Он опять сделает предложение, и она ответит согласием, иначе быть не может. А если она откажет, значит, не любит. Теперь исчезли все предлоги для отказа, не может быть никаких отговорок относительно утраты профессионального и социального положения. Драммонд снова и снова все обдумывал, пока кеб катил в восточную часть города, неторопливо пробираясь сквозь гущу движения. Он так и эдак снова пытался представить все аргументы против, которые может привести Элинор, и как он все их опровергнет, и опять повторил все заверения, которые он ей даст. Тем не менее более рассудочная и спокойная часть сознания подсказывала ему, что слова все равно ничего не могут изменить. Или она согласится принять его предложение, и в этом случае никакие аргументы «за» не потребуются, или же она отвергнет его, и тогда все слова потеряют смысл. Никого нельзя уговорить полюбить. И все же Драммонд сосредоточенно подыскивал эти слова, что, возможно, сейчас было для него некоей анестезией, успокоительным средством, пока он в пути, пока не бросил жребий. Слова легче чувств, они не причиняют такой боли и во многих отношениях менее реальны.

– Приехали, сэр! – ворвался в его размышления голос кебмена.

Вздрогнув, Драммонд снова вернулся к реальности и выбрался наружу.

– Спасибо, – поблагодарил возница за щедрые чаевые, которыми Мика, словно из суеверия, пытался задобрить судьбу.

И прежде чем Драммонд успел передумать и усомниться в необходимости своих поступков, он постучал в дверь.

Как и в прошлый раз, дверь открыла сердитая горничная.

– О, это вы, – сказала она, наморщив губы. – Ладно, вам лучше войти, хотя не знаю, что на это скажет миссис Бриджес. Это ведь порядочный дом, и ей не нравится, когда к ее постояльцам регулярно приходят посетители. Тем более ухажеры.

Драммонд покраснел.

– Ухажеры бывают у горничных, – ответил он колко, – а к дамам приходят знакомые или, если они претендуют на их руку, – поклонники. И если вы хотите сохранить за собой это место, я бы не забывал об этом, понимая разницу между ухажерами и поклонниками, и разговаривал бы повежливее!

– О! Да я ведь…

Но больше она ничего не сказала. Драммонд прошел мимо нее и быстро направился по коридору в глубь дома, к комнатам Элинор Байэм. Подойдя, он постучал, и громче, нежели хотел. Почти сразу же по ту сторону двери раздались шаги. Дверь распахнулась, и показалась горничная. При виде Драммонда лицо ее расплылось в приятной улыбке.

– О, сэр, я так рада, что вы пришли! Я так боялась, что вы, может быть, не вернетесь…

– Но я же обещал, что вернусь, – тихо ответил он, ему эта женщина очень понравилась своей преданностью хозяйке. – Миссис Байэм дома?

– О да, сэр. Она редко когда не дома. Нынче стало некуда выходить.

– Вы не узнаете, может ли она меня принять?

Горничная улыбнулась и поняла невысказанный смысл вопроса.

– Конечно, сэр. Если вы немного обождете.

У Элинор не было особой утренней комнаты для ранних посетителей или библиотеки – только крошечная передняя, даже не коридор, но Драммонд остался стоять, повинуясь просьбе. Горничная исчезла, но через мгновение показалась снова, с лицом, озаренным надеждой.

– Да, сэр, соблаговолите пройти сюда.

Она приняла у него пальто, шляпу и трость, а затем повела в маленькую гостиную с такими знакомыми ему вещами, принадлежавшими Элинор. Он даже не услышал, как горничная затворила за собой дверь. Миссис Байэм стояла у окна, и он сразу же почувствовал, почему она встала: женщина ощущала неловкость в его присутствии и, непонятно почему, даже боялась его.

Драммонд, однако, не рассердился, а, наоборот, почувствовал к ней симпатию. Он тоже боялся – боялся боли, которую она причинит ему, если ответит отказом.

– Как приятно видеть вас, Мика, – сказала она с улыбкой. – Вы очень хорошо выглядите, несмотря на скверную погоду. Или дело наконец продвинулось?

– Да, – ответил он слегка удивленно. – Да, действительно продвинулось. Питт узнал, кто убийца и почему убил.

Элинор тоже удивилась.

– Вы хотите сказать, что это не Аарон Годмен?

– Нет. Убийца не он.

– О, бедняга… – Голос у нее упал, лицо исказилось от горестного сознания чудовищной ошибки и боли, которую должны были испытывать его родные и друзья. – Как это ужасно. – Элинор посмотрела из окна на мокнущие под дождем стены соседнего дома. – Я всегда считала, что вешать людей – варварство. А теперь это варварство вдвойне. Что же должна теперь чувствовать его семья?

– Они еще ничего об этом не знают. Мы пока не можем доказать, кто был настоящим убийцей. – Драммонду очень хотелось подойти к ней, но это было бы чересчур поспешно. Усилием воли он заставил себя оставаться на месте. – Я совершенно уверен, что Питт прав или, по крайней мере, права Шарлотта. Это именно она нашла правильный ответ. Но доказательств и свидетельств, которые бы убедили присяжных в их правоте, нет.

– Однако Годмен невиновен?

– Да. И на этот счет мы располагаем очень веским и убедительным свидетельством.

Элинор быстро взглянула на него.

– И что вы собираетесь теперь делать?

Драммонд улыбнулся:

– Да, в общем-то, ничего. Все сделает Питт.

– Непонятно… Я знаю, что Питт ведет непосредственное расследование. Но ведь решения-то принимаете вы?

– Это будет зависеть от того, когда дело будет окончательно завершено, хотя не думаю, что это продлится долго. Питт слишком уж рассердился, слишком близко принял все к сердцу, чтобы оставить это дело без самого неотступного и пристального внимания.

– Но я все еще не понимаю. Вы словно чего-то недоговариваете. – Тон Элинор был вопросительным и недоумевающим, в глазах ее промелькнуло беспокойство. – Вы хотите мне что-то сказать?.. – Она не закончила фразу.

– Да, конечно, хочу. Извините. – Нелепо и смешно играть с ней в недомолвки или пытаться уйти от самого себя. Он должен набраться мужества и подвергнуть себя и ее испытанию. Драммонд глубоко вздохнул. – Сегодня я подал начальнику рапорт об отставке, которая вступит в силу через месяц. Я порекомендовал на свою должность Питта. Думаю, он справится с делом лучше всех. Он, конечно, не застрахован от ошибок и будет ошибаться и впредь, но более, чем остальные, способен достигать положительных результатов.

– Вы подали в отставку! – изумилась Элинор. – Но зачем? Да, я понимаю, что вы утратили к этому делу первоначальный интерес, но, разумеется, все вернется. Вы не можете взять и отступиться от всего.

– Нет, могу, потому что существуют вещи, гораздо более важные для меня.

Она стояла тихо, а в глазах ее застыл немой вопрос. Вот теперь настало время. Теперь незачем говорить экивоками или опасаться ее удивить.

– Элинор, вы уже знаете, что я люблю вас и хотел бы на вас жениться. Когда я спрашивал вас об этом раньше, вы сказали, что брак будет стоить мне карьеры и поэтому вы должны ответить отказом. Теперь это обстоятельство – моя карьера – больше не стоит у нас на пути. Брак больше не принесет мне никакого ущерба, он лишь сделает меня самым счастливым из смертных, насколько это вообще возможно. И теперь вы не можете мне отказать ни по какой причине – только если наш брак не будет столь же счастливым и для вас.

Драммонд замолчал. Он сказал все, что хотел.

Элинор все еще стояла неподвижно. К лицу ее прилила краска, глаза были очень серьезны, но вот губы тронула слабая, едва заметная улыбка. Еще несколько секунд она стояла молча и неподвижно, а потом протянула к нему руку, ладонью книзу. То было согласие, Драммонд с внезапной радостью понял это. Он улыбался, сердце билось где-то в самом горле. Ему хотелось запеть, но любой звук сейчас испортил бы это ощущение радости. Драммонд шагнул вперед, взял предложенную руку и нежно притянул Элинор к себе. Бесчисленное количество раз он страстно мечтал об этом мгновении, воображал, как все это будет… И вот теперь она была рядом. Он ощущал теплоту ее тела сквозь ткань платья, вдыхал запах ее волос и кожи, который был настойчивее и восхитительнее всех духов из лаванды и роз. Нежно-нежно он поцеловал ее, потом сильнее и крепче и, наконец, со всей страстью, на которую был способен. Она ответила ему с той безоглядностью, о которой он не смел и мечтать.

Грейси тоже приняла решение. Она желала разрешить загадку и знала, как это сделать. Не во всех подробностях – тогда пришлось бы ждать, пока кое-что не выяснится, – но она, безусловно, знала, с чего начать и что она должна выяснить. Она найдет того несчастного уличного мальчишку – вернее, теперь уже парня, – отказавшегося сообщить хозяину что-нибудь относительно мужчины, который передал ему сообщение для Кингсли Блейна, когда тот выходил из театра. Из того, что говорит хозяйка, Аарон Годмен, бедняга, совсем не такой, как, к примеру, мистер Проспер Харримор. Ну, во-первых, Харримор в два раза его старше, да и выше в два раза! И тот мальчишка не такой уж простофиля, чтобы не заметить этого, если его заставить вспомнить все, как оно было.

Конечно, это займет время, день-два по крайней мере, и нелегко придумать убедительный предлог, под которым можно отпроситься из дому. Но она в свое время здорово умела врать и теперь тоже сможет, ведь дело-то хорошее. От хозяина она уже знала, как зовут мальчишку и где его искать.

– Пожалуйста, мэм, – сказала Грейси, скромно потупив глаза, – моя мамаша сейчас в затруднении. Можно мне взять день-два отпуску, чтобы ей помочь? Постараюсь вернуться поскорее, как только смогу. Если я все успею переделать завтра, можно будет мне уйти? Я встану в пять утра и все приготовлю, и печи все затоплю, и пол в кухне вымою загодя. А вечером опять приду, чтобы овощи почистить, посуду помыть от обеда, постели постелить и все такое… Пожалуйста, мэм!

При виде озабоченного взгляда Шарлотты, которая явно обеспокоилась насчет ее матери и сразу же дала согласие на отлучку, Грейси почувствовала легкий укол вины. Но ведь она идет на доброе дело. И теперь, слава богу, сумеет разыскать того бедолагу и вытрясти из него правду!

И Грейси поспешила прочь, прежде чем Шарлотта успела спросить что-либо еще, и рьяно занялась повседневными делами.

На следующее утро она исполнила все в точности, как обещала. Встала в пять, спотыкаясь в темноте и дрожа от холода, крадучись спустилась по лестнице, выгребла пепел из очага в кухне, вычернила решетку и достала уголь, затопила, затем разожгла огонь в гостиной, выскребла кухонный стол, затем пол, а к семи уже подмела в гостиной и коридоре и приготовила все к завтраку.

В четверть восьмого, когда только стало рассветать, Грейси выскользнула из дома прежде, чем Шарлотта спустилась, чтобы поставить на огонь котелок с водой. Оказавшись на улице в серых утренних сумерках, еще освещавшихся желтым светом фонарей, Грейси поспешила к перекрестку на остановку омнибуса, с которой ей предстояло начать путешествие в квартал Севен-Дайалс.

Грейси еще не вполне решила, с чего начать, но она не раз сопровождала Шарлотту по ее детективным делам. Главное – уметь задавать нужные вопросы тем людям, которые могли знать на них ответы, и, самое важное, спрашивать правильно. Вот почему в данном случае она больше подходила для выполнения задачи, чем сама Шарлотта или даже Томас. Она встретится с Джо Слейтером на равных и, конечно, лучше сможет его понять. Она сразу учует, если он врет, и, может быть, даже поймет почему.

День был безветренный, но ужасно холодный и промозглый. Мостовые стали скользкими, холод проникал сквозь тонкую шаль и дешевую ткань платья до самых костей, а старые ботинки плохо защищали ноги от ледяных камней тротуара.

Омнибус остановился. Грейси сошла вместе с другими пассажирами и оглянулась. Оставалось шагов сто до места, о котором рассказывал хозяин, и она бодро отправилась в путь. Улица была узкой; по левой стороне стояли множество лотков и прилавков, на которых продавались вещи, главным образом платья и кожаные изделия. Грейси знала, что тут очень редко продают новое. Все, что претендовало на новизну, было переделано из старья, из которого вырезали прочные куски ткани и снова пускали их в ход. То же самое относилось и к обуви. Хорошие куски были вырезаны, вновь скроены и перекроены и опять прошиты сапожными нитками.

Теперь надо высматривать Джо Слейтера. Медленно, словно желая прицениться, Грейси шла мимо прилавков, сооруженных из деревянных планок, и лотков. Многие товары были выложены прямо на камнях тротуара. У нее не было чувства вины, которое испытывал мистер Питт, видя испитые лица, запавшие, с беспокойным блеском глаза, исхудавшие тела, дрожавшие в изношенной одежде от холода. Она досыта нахлебалась бедности в свое время. Здешние запахи и звуки тоже были для нее привычны, но ей захотелось повернуться и бежать без оглядки на остановку. Дома, в Блумсбери, ее ждали тепло растопленная печь, горячий чай в одиннадцать утра и возможность посидеть у жаркого огня, грея ноги у решетки; запах чистого дерева, муки и стирки.

С полдюжины торгующих были пожилые мужчины или женщины, и Грейси шла, отвернувшись из боязни, что ее втянут в перебранку. А потом она наконец увидела юношу, которого придирчиво оглядела, прежде чем начать разговор.

– Чего-нибудь хочешь или просто так глазеешь? – раздраженно спросил он. – Я вроде тебя не знаю.

Грейси дернула плечиком и улыбнулась.

– А я – тебя. Как звать?

– Сид. А тебя?

– А ты знаешь Джо Слейтера?

– А тебе зачем?

– Потому что мне надо кое-что купить у него, вот зачем, – огрызнулась она.

– Да у меня тоже всякого добра полно. Хочешь пару новых ботинок? Твоего размера? – с надеждой спросил он.

Грейси оглядела ряд ботинок, стоящих перед ней. Хорошо бы заиметь новую пару, но что скажет Шарлотта, если она купит ботинки, переделанные из старья, из чужих обносков? Может быть, и не заметит. Кто станет разглядывать ботинки под длинной юбкой? Грейси всегда носила длинные юбки по причине своего очень маленького роста.

– Может быть, – протянула она нерешительно, – а сколько?

Он уже держал в руке светло-коричневую пару.

– Шиллинг, пять пенсов и полпенса.