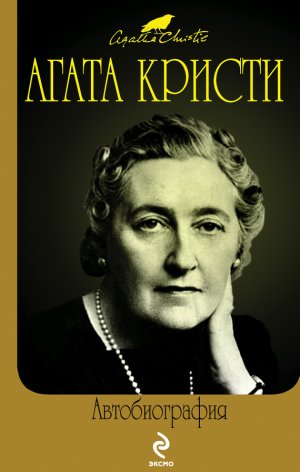

Автобиография Кристи Агата

— Не кажется ли тебе, что само по себе это ожерелье весьма невыразительно? — бывало, вопрошала я.

— Нет, не кажется, — твердо отвечал Макс. — Ты сняла его так, что оно получилось каким-то смазанным и перекрученным.

— Но теперь оно выглядит так привлекательно!

— Мне не нужно, чтобы оно выглядело привлекательно, — отвечал Макс, — мне нужно, чтобы оно выглядело таким, какое оно есть. И ты забыла положить рядом линейку.

— Но она разрушает художественное впечатление! С ней снимок выглядит ужасно!

— Ты должна показать, каков размер объекта, — вразумлял меня Макс. — Это чрезвычайно важно.

— Но можно, по крайней мере, поместить ее внизу, под названием?

— Нет, это будет совсем другое дело. Линейка должна быть отчетливо видна и находиться рядом.

Я вздыхала, понимая, что мои художественные искания мешают делу, и вынуждена была просить своего преподавателя дать мне несколько дополнительных уроков — для овладения мастерством съемки предметов в естественных ракурсах. Ему это удовольствия не доставило, так как он не одобрял поставленной мною задачи, но уроки пошли мне на пользу.

Во всяком случае, я поняла одно: о том, чтобы снять предмет, а потом переснимать его, так как предыдущий снимок не удался, не должно быть и речи. В фотошколе Рейнхардта менее десяти проб никто не делал, каков бы ни был объект, большинство же учащихся предпринимало попыток двадцать. Это страшно выматывало, и, возвращаясь домой, я часто жалела, что ввязалась в это дело. К следующему утру, правда, все проходило.

Однажды Розалинда приезжала к нам в Сирию, и мне показалось, что ей понравилось на раскопках. Макс иногда просил ее делать для него зарисовки. Она исключительно хорошо рисует и прекрасно выполняла задания, но беда Розалинды заключается в том, что она, как и ее чудаковатая мать, постоянно стремится к совершенствованию, поэтому, сделав первый рисунок, она тут же порвала его, сделала еще серию и в конце концов сообщила Максу:

— Они никуда не годятся — я их все порву!

— Не нужно их рвать, — убеждал Макс.

— Все равно порву, — упорствовала Розалинда.

Однажды между ними произошла бурная сцена: Розалинда дрожала от ярости, Макс тоже разозлился не на шутку. Рисунки раскрашенных горшков удалось спасти, и позднее они вошли в книгу Макса о Телль-Браке, но Розалинда никогда не была ими довольна.

Шейх предоставил нам лошадей, и Розалинда совершала верховые прогулки в сопровождении Гилфорда Белла, молодого архитектора, племянника моей австралийской подруги Эйлин Белл. Он был очень славным юношей и делал чудесные карандашные эскизы амулетов, найденных в Браке. Это были симпатичные маленькие фигурки лягушек, львов, баранов, быков. Мягкая манера Гилфорда накладывать тени оказалась самым подходящим для них способом изображения.

В то лето Гилфорд гостил у нас в Торки, и в один прекрасный день мы увидели объявление, что продается дом, который я знала с детства, — Гринвей, стоявший на берегу Дарта, усадьба, которую моя мать считала — и я полностью разделяла ее мнение — самой лучшей из всех, расположенных вдоль реки.

— Пойдем посмотрим, — предложила я. — Мне будет приятно снова побывать там, я не видела Гринвей с тех самых пор, когда мама водила меня туда еще ребенком.

Итак, мы отправились в Гринвей и убедились, что дом и парк были действительно хороши.

Белый особняк в георгианском стиле, построенный в 1780 — 1790 годах, и роща со множеством прекрасных деревьев и кустов, простирающаяся до самого Дарта, — идеальное имение, о таком можно мечтать. Поскольку мы изображали из себя покупателей, я поинтересовалась ценой, впрочем, весьма равнодушно. Должно быть, я неверно расслышала ответ:

— Вы сказали шестнадцать тысяч? — переспросила я.

— Шесть тысяч.

— Шесть тысяч?! — Я не верила своим ушам.

По дороге домой мы обсуждали услышанное.

— Это неправдоподобно дешево, — сказала я. — Там тридцать три акра. И мне кажется, что дом в приличном состоянии, нуждается лишь в отделке, вот и все.

— Почему бы тебе не купить его? — спросил Макс. Услышать это от Макса было такой неожиданностью, что у меня перехватило дыхание. — Тебя ведь беспокоит Эшфилд, по-моему.

Я понимала, что он имеет в виду. Эшфилд сильно изменился. Там, где прежде стояли дома наших соседей — такие же виллы, как наша, — теперь возвышалось огромное здание средней школы, закрывавшее вид, и весь день нам не давал покоя детский крик. По другую сторону выстроили дом для душевнобольных. Оттуда время от времени доносились странные звуки, а в нашем саду иногда появлялись необычные посетители. Официально они не были признаны сумасшедшими, поэтому им разрешалось делать все, что заблагорассудится, и у нас уже случилось несколько неприятных историй.

Как-то появился дюжий полковник в пижаме, размахивавший клюшкой для гольфа и уверенный, что ему приказано уничтожить всех кротов в нашем саду; в другой раз он явился расправиться с собакой, потому что она лаяла. Сиделки приносили свои извинения, уводили его, уверяя, что он абсолютно безопасен, у него лишь легкое психическое расстройство, но нас это тревожило, а гостившие у нас дети пару раз были не на шутку напуганы. Когда-то вся эта местность представляла собой тихий сельский уголок в пригороде Торки: три виллы на холме да дорога, ведущая к деревне. Сочные зеленые луга, где весной я любила наблюдать за ягнятами, теперь сплошь застроены маленькими домишками. На нашей улице не осталось ни одного знакомого. Эшфилд превратился в пародию на себя самого.

И все же едва ли это было достаточным основанием для покупки Гринвея. Хоть он мне и очень нравился. Я знала, что Макс никогда по-настоящему не любил Эшфилд. Он мне этого не говорил, но я чувствовала. Думаю, он немного ревновал меня к нему, потому что Эшфилд был той частью моей жизни, в которой его еще не было, — то была только моя жизнь. Вот у него и вырвалось непроизвольно: «Почему бы тебе его не купить?» — о Гринвее.

Мы начали изучать вопрос серьезно. Гилфорд нам помогал. Он осмотрел дом с профессиональной точки зрения и сказал:

— Мой вам совет: снесите полдома.

— Снести полдома?!

— Да. Видите ли, все заднее крыло — викторианское. Оставьте ту часть, которая построена в 1790 году, а все позднейшие пристройки ликвидируйте — биллиардную, кабинет, кладовую и новую ванную наверху. Дом станет гораздо легче и строже. Изначально это, в сущности, очень красивый дом.

— У нас не останется ванной, если мы снесем викторианскую, — заметила я.

— Ванную нетрудно устроить на верхнем этаже. А кроме того, это значительно снизит для вас местный налог на недвижимость.

Итак, мы купили Гринвей и с помощью Гилфорда вернули ему изначальный облик. Устроили ванные комнаты наверху, внизу — небольшой туалет, все остальное сохранили в неприкосновенности. Ах, если бы я обладала даром предвиденья! Тогда я избавилась бы и от значительной части дворовых построек: огромной кладовой для продуктов, дровяного сарая, нескольких кухонных строений. А вместо этого устроила бы маленькую кухню в доме, в нескольких шагах от столовой, чтобы можно было обходиться без прислуги. Но кто же тогда мог знать, что настанет день, когда нельзя будет найти прислугу? Поэтому кухонное крыло не тронули. Когда перепланировка и отделка — я хотела иметь простые белые стены — закончились, мы переехали.

Сразу же после этого — не успели еще улечься наши восторги — началась вторая мировая война. Она не была громом среди ясного неба, как в 1914-м. Нас предупреждали: был ведь Мюнхен, но мы прислушивались к бодрым речам Чемберлена и, когда он обещал мир всем живущим поколениям, верили ему.

Однако мир нам дарован не был.

Часть десятая

«Вторая война»

Глава первая

И вот снова война. Она не походила на предыдущую. Все ожидали, что она будет такой же, вероятно, потому, что людям свойственно пользоваться уже известными представлениями. Первая война вызвала шок непонимания, воспринималась как нечто неслыханное, невозможное, такое, чего никто из ныне живущих не мог припомнить, чего не могло случиться. На сей раз все было по-другому.

Прежде всего все были невероятно поражены тем, что ничего не происходило. Мы ожидали услышать, что в первую же ночь Лондон подвергся бомбардировке. Но Лондон бомбардировке не подвергся.

Помню, все звонили друг другу. Пегги Маклеод, моя приятельница по Мосулу, врач, позвонила с Восточного побережья, где у них с мужем была практика, и спросила, не приму ли я их детей. Она сказала: «Мы здесь так напуганы, — говорят, именно отсюда все начнется. Если ты согласна приютить наших детей, я немедленно привезу их на машине». Я ответила — конечно, пусть привозит детей и няню, если та пожелает. На том и порешили.

Пегги Маклеод прибыла через сутки. Она ехала без остановок целый день и целую ночь, пересекла всю Англию и привезла моего трехлетнего крестника Кристала и пятилетнего Дэвида. Пегги была измотана. «Не знаю, что бы я делала без бензедрина, — сказала она. — Посмотри, у меня есть еще упаковка. Я отдам ее тебе. Когда-нибудь, когда у тебя совсем не останется сил, она тебе пригодится». Я все еще храню ту маленькую плоскую коробочку бензедрина, я ею так и не воспользовалась, но всегда берегла, надеясь, что это само по себе поможет избежать момента, когда у меня «совсем не останется сил».

Мы более или менее наладили наш новый быт и ждали, что вот-вот что-нибудь случится. Но поскольку ничего не случалось, мало-помалу вернулись к своим обычным занятиям, к которым, впрочем, добавились и другие, связанные с войной.

Макс вступил в отряд самообороны, имевший в то время, прямо скажем, опереточный вид. У них было очень мало винтовок — думаю, одна на восьмерых. Макс каждую ночь выходил на дежурство. Некоторым участникам отряда их новая роль очень нравилась, а некоторые жены, напротив, весьма подозрительно относились к их ночной караульной деятельности. И впрямь, по мере того как шли месяцы и ничего не происходило, их дежурства превратились в шумные и веселые сборища. В конце концов Макс решил ехать в Лондон. Как и все, он требовал, чтобы его отправили за границу, чтобы дали какое-нибудь настоящее дело, но единственным ответом, который они получали, был: «В настоящий момент ничего нельзя сделать. Никто не требуется».

Я поехала в торкийскую больницу и попросила разрешения поработать в аптеке, чтобы освежить свои знания на случай, если понадоблюсь позднее. Поскольку раненые ожидались со дня на день, заведующая аптекой охотно согласилась. Она познакомила меня с новыми препаратами и оборудованием. В основном положение улучшилось по сравнению с временами моей молодости — появилось множество новых пилюль, таблеток, присыпок, мазей и жидкостей прочих готовых форм.

Как бы то ни было, война началась не в Лондоне, не на Восточном побережье, она началась в нашей части мира. Дэвид Маклеод, в высшей степени смышленый мальчик, был без ума от самолетов и прилагал огромные усилия, чтобы научить меня различать их марки. Он показывал мне «мессершмитты» и другие немецкие машины на картинках, а «харрикейны» и «спитфайры» — в небе.

— Ну, на этот раз ты правильно рассмотрела? — нетерпеливо спрашивал он. — Видела, что это был за самолет?

Он летел так высоко — крапинка в небе, но я робко предполагала, что это «харрикейн».

— Нет, — презрительно фыркал Дэвид. — Ты опять ошиблась. Это «спитфайр».

Однажды, глядя в небо, он заметил:

— Над нами летит «мессершмитт».

— Нет, дорогой, — возразила я, — это не «мессершмитт», это наш самолет, «харрикейн».

— Это не «харрикейн».

— Ну, значит, «спитфайр».

— Это не «спитфайр», это «мессершмитт». Разве ты не можешь отличить «харрикейн» или «спитфайр» от «мессершмитта»?

— Но это не может быть «мессершмитт», — сказала я. В этот самый момент на склон холма упали две бомбы.

Дэвид, чуть не плача, укоризненно сказал: «Я же говорил тебе, что это „мессершмитт“, а ты не верила!»

Как-то, когда дети переправлялись с няней на другой берег в лодке, на реку спикировал самолет и обстрелял из пулеметов суда, находившиеся на воде. Пули свистели рядом с няней и детьми, и они вернулись домой потрясенные.

— Может быть, лучше позвонить миссис Маклеод? — сказала няня. Так я и поступила.

Мы с Пегги обсудили, что делать дальше.

— Здесь ничего такого пока не было, — сказала Пегги, — но, думаю, может начаться в любую минуту. Полагаю, детям не следует сюда возвращаться. А ты?

— Будем надеяться, что и здесь это больше не повторится, — ответила я.

Дэвида потряс вид падающих бомб, и он потребовал, чтобы ему показали место, где они упали. Две разорвались у реки, в Диттишеме, другие — на склоне холма, позади нашего дома. Мы обнаружили одну из них, продравшись через заросли крапивы, преодолев пару изгородей и, наконец, натолкнувшись на трех фермеров, разглядывавших бомбовую воронку на лугу и еще одну бомбу, не взорвавшуюся при падении.

— Нечистый тебя задери, — сказал один из фермеров, с чувством пиная ногой неразорвавшуюся бомбу. — Какая гнусность, скажу я вам, сбрасывать такие штуки на землю! Гнусность!

Он снова пнул бомбу. Мне казалось, было бы гораздо лучше, если бы он этого не делал, но он, по-видимому, желал таким образом продемонстрировать свое возмущение всеми деяниями Гитлера.

— Даже взорваться как положено не могут, — презрительно фыркнул он.

Это, разумеется, были очень маленькие бомбы по сравнению с теми, какие довелось видеть позднее, во время той войны, но это были бомбы: первая встреча с врагом. На следующий день пришла весть из Корнверси, маленькой деревушки вверх по течению Дарта: там самолет спикировал на школьную площадку и обстрелял игравших на ней детей. Одна из классных дам была ранена в плечо.

Теперь Пегги позвонила мне и сообщила, что организовала для детей переезд в Кольвин-Бей, к бабушке. Там было спокойно, во всяком случае, так казалось.

Мне было ужасно жаль, что дети уехали. Вскоре после этого я получила письмо от некой миссис Арбатнот с просьбой сдать ей дом. С началом бомбежек детей стали эвакуировать в разные концы Англии. Она хотела поселить в Гринвее детей из Сент-Панкраса.

Казалось, война перенеслась из нашей части мира в другую: бомбежек больше не было. В установленный срок прибыли мистер и миссис Арбатнот, они приняли дом у моего дворецкого и его жены и поселили в нем двух больничных сестер и десятерых детей. Я решила ехать в Лондон, к Максу, где он работал над картой турецкого рельефа.

Перед прибытием нашего поезда в Лондоне только что кончился налет. Макс, встретив меня на Пэддингтонском вокзале, повез в квартиру на Хафмун-стрит.

— Боюсь, это не слишком приятное место, — сказал он, извиняясь, — но мы можем подыскать что-нибудь другое.

Тот факт, что дом, куда мы приехали, торчал один, как зуб в беззубом рту, привел меня в некоторое замешательство. Справа и слева от него дома отсутствовали. Их разбомбило, кажется, дней за десять до того, именно поэтому здесь было нетрудно снять квартиру: жильцы быстренько съехали из этого дома. Не могу сказать, что мне было там очень уютно. Повсюду стоял ужасный запах грязи, отвратительного жира и дешевых духов.

Через неделю мы с Максом переехали на Парк-плейс, за Сент-Джеймс-стрит, в квартиру с гостиничным обслуживанием, прежде весьма дорогую. Там мы прожили недолго — донимали бомбежки. Особенно мне было жаль официантов, которым после сервировки ужина приходилось добираться домой во время налетов.

Как раз тогда люди, снимавшие наш дом на Шеффилд-террас, попросили разрешения до срока расторгнуть контракт, и мы снова поселились там сами.

Розалинда подала заявление в Женские вспомогательные воздушные силы, но перспектива служить там не слишком ее увлекала, и она подумывала о том, чтобы мобилизоваться в качестве сельскохозяйственной работницы.

Отправившись в штаб Женских вспомогательных воздушных сил на собеседование, она продемонстрировала достойное сожаления отсутствие такта. На вопрос, почему она хочет служить в этих войсках, она ответила просто: «Нужно же что-то делать, а эта работа не хуже других». В штабе не оценили простодушия этого высказывания. Некоторое время спустя, поработав на раздаче школьных обедов и в какой-то военной канцелярии, она задумала потрудиться в военном училище: «Там не так любят командовать, как в летных частях» — и заполнила очередные бумаги.

Затем Макс, к своей великой радости, был зачислен в военно-воздушные силы, ему помог наш друг Стэфен Глэнвил, профессор-египтолог. Работая в Министерстве авиации, они с Максом сидели в одном кабинете, оба курили (Макс — трубку) без перерыва, и атмосфера в кабинете была такой, что друзья называли его не иначе как «бордельчик».

Развитие событий обескураживало. Помню, Шеффилд-террас бомбили в выходные дни, когда мы были за городом. Фугасные снаряды падали как раз напротив нас, на противоположной стороне улицы, и до основания разрушили три здания. Воздействие ударной волны на наш дом оказалось неожиданным — развалился цокольный этаж, место, которое можно было считать самым безопасным, были повреждены крыша и верхний этаж, в то время как вся средняя часть дома почти не пострадала. А вот мой «Стейнвей» уже никогда не стал тем инструментом, каким был прежде.

Поскольку мы с Максом всегда спали в своей спальне наверху и никогда не спускались в цокольный этаж, наши личные потери оказались бы невелики, даже окажись мы дома во время бомбежки. Лично я за всю войну ни разу не спустилась ни в одно убежище, так как всегда боялась оказаться в ловушке под землей. Где бы я ни была, я всегда спала в своей кровати. В конце концов я привыкла к лондонским бомбежкам, тем более что меня вообще трудно разбудить. Завывание сирены или грохот взрывающихся неподалеку снарядов я слышала лишь сквозь сон.

— О боже, опять! — бормотала я и переворачивалась на другой бок.

Одним из неприятных последствий бомбардировки Шеффилд-террас было то, что негде стало хранить вещи — в Лондоне почти не осталось складских помещений. Поскольку цоколь разрушился, через парадную дверь попасть в дом не представлялось возможным, приходилось пользоваться приставной лестницей. В конце концов я нашла подходящее решение — составить мебель в Уоллингфорде, в зале для игры в сквош, который мы незадолго до того соорудили, и одержала крупную победу над фирмой, которая взялась-таки перевезти мои вещи. Туда мы все и свезли. Плотники, готовые снять дверь зала, а если понадобится, и дверную раму, были наготове. Дверную раму действительно пришлось выбить, так как диван и кресла через узкий дверной проем не проходили.

Мы с Максом переехали в многоквартирный дом в Хэмпстеде, на Лон-роуд, и я начала работать провизором в аптеке университетского колледжа.

Когда Макс открыл мне то, что было ему известно уже некоторое время, — что ему предписано отправиться за границу, на Ближний Восток или в Северную Африку, быть может, в Египет, — я порадовалась за него. Я знала, сколько усилий он прилагал, чтобы добиться этого назначения, там его знание арабского языка могло пригодиться. Впервые за десять лет мы расставались надолго.

В отсутствие Макса дом на Лон-роуд был для нас самым подходящим местом. Там жили милые люди, имелся небольшой ресторан, и вообще царила неофициальная и приятная атмосфера. Из окна моей спальни, находившейся на третьем этаже, была видна насыпь, тянувшаяся вдоль дома и обсаженная кустами и деревьями. Как раз напротив него росла большая, вся в цвету, вишня с раздвоенным стволом, имевшая пирамидальную форму. Эффект получался тот же, что во втором акте «Дорогого Брута» Бэрри: там герой поворачивается и видит, что верхушки деревьев заглядывают прямо в окно. Вишневому дереву я особенно радовалась. Всю весну, каждое утро оно приветствовало меня, как только я открывала глаза.

На одном конце двора был маленький садик, летним вечером там было приятно поужинать или просто посидеть. Хэмпстедская вересковая роща тоже находилась всего в десяти минутах ходьбы, и я, бывало, хаживала туда, прихватив с собой Джеймса, собаку Карло. На мне лежала обязанность прогуливать его, так как Карло работала теперь на военном заводе и не могла брать его с собой. В больнице ко мне относились очень хорошо и разрешали приводить Джеймса в аптеку. Тот вел себя.безупречно. Он растягивался этакой белой колбаской под навесными шкафчиками со склянками и лежал там, время от времени вставая лишь по просьбе уборщицы, мывшей пол.

Благополучно провалившись при приеме в Женские вспомогательные воздушные силы, Розалинда провалилась также и при поступлении в ряд других учреждений, мобилизовывавших гражданское население на оборонные работы, и, насколько я могла судить, никаких предпочтений в выборе рода деятельности не имела. Собираясь поступить на работу в военное училище, она заполнила огромное количество анкет с датами, названиями мест, именами и прочей ненужной информацией, которую требуют официальные организации, но потом вдруг заявила:

— Сегодня утром я порвала все эти анкеты. В конце концов, мне вовсе не хочется работать в этом военном училище.

— Послушай, Розалинда, — грозно сказала я. — Так или иначе, но надо что-то решать. Мне все равно, чем ты займешься — выбери, что нравится, но перестань без конца рвать документы и начинать все сначала.

— Ну что ж. Я придумала кое-что получше, — ответила она и с крайней неохотой, с какой молодежь ее поколения вообще делится с родителями какой бы то ни было информацией, добавила: — В следующий вторник я выхожу замуж за Хьюберта Причарда.

Это не было для нас полной неожиданностью, если не считать того, что, оказывается, уже назначен день бракосочетания.

Хьюберт Причард, валлиец, был майором действующей армии; Розалинда познакомилась с ним у моей сестры, где он впервые появился в качестве друга моего племянника Джека. Однажды он гостил у нас в Гринвее и очень мне понравился. Это был спокойный, чрезвычайно рассудительный брюнет, владелец множества грейхаундов. Дружба Хьюберта с Розалиндой продолжалась уже довольно долго, но я не предполагала, что из нее что-то выйдет.

— Надеюсь, — добавила Розалинда, — ты, мама, захочешь приехать на свадьбу?

— Разумеется, я захочу приехать на свадьбу, — ответила я.

— Я так и думала… Но вообще-то я лично считаю свадебную суету совершенно излишней. То есть тебе не кажется, что если бы ты отказалась присутствовать на свадьбе, это избавило бы тебя от утомительной процедуры и упростило бы дело? Нам придется регистрировать брак в Денби, знаешь ли, потому что Хьюберту не дают отпуска.

— Ничего, — заверила я ее, — я приеду в Денби.

— Ты уверена, что тебе этого хочется? — в голосе Розалинды звучала последняя надежда.

— Да, — твердо заявила я. И добавила: — Я приятно удивлена, что ты заранее уведомила меня о свадьбе, а не поставила перед свершившимся фактом.

Розалинда покраснела, и я догадалась, что попала в точку.

— Полагаю, это Хьюберт заставил тебя мне сообщить?

— Ну… В общем да, — ответила Розалинда. — Он напомнил, что мне нет еще двадцати одного года.

— Ну что ж, — сказала я, — придется тебе смириться с моим присутствием на свадьбе.

Было в Розалинде что-то «устричное», что всегда меня забавляло, и в тот момент я тоже не удержалась от смеха.

В Денби мы с Розалиндой прибыли на поезде. Утром за ней заехал Хьюберт. С ним был один из его братьев, офицер, и мы все вместе отправились в Бюро записи актов гражданского состояния, где состоялась церемония с минимумом суеты. Единственной запинкой оказалось то, что пожилой регистратор наотрез отказался поверить в правильность указанных в документах званий отца Розалинды: полковник Арчибалд Кристи, кавалер ордена «За безупречную службу», истребительный полк военно-воздушных сил Великобритании.

— Если он служил в Королевских военно-воздушных силах, он не может быть полковником, — сказал регистратор.

— Тем не менее он полковник, — твердо ответила Розалинда, — его звание указано верно.

— Он должен называться командиром эскадрильи, — настаивал регистратор.

— Но он не называется командиром эскадрильи, — Розалинда изо всех сил старалась втолковать, что двадцать лет назад все было по-другому и Королевских военно-воздушных сил еще не существовало. Регистратор твердил свое: летчик не может называться полковником. Тогда мне пришлось удостоверить «показания» Розалинды, и в конце концов регистратор с крайней неохотой записал звание Арчи так, как мы говорили.

Глава вторая

Итак, время шло, и происходящее вокруг стало представляться уже не кошмаром, а чем-то обыденным, казалось, что так было всегда. Обычным, в сущности, стало даже ожидание того, что тебя могут скоро убить, что убить могут людей, которых ты любишь больше всего на свете, что в любой момент ты можешь узнать о гибели друзей. Разбитые окна, бомбы, фугасы, а позднее крылатые бомбы и ракеты — все это воспринималось не как нечто из ряда вон выходящее, а абсолютно в порядке вещей. Война щла уже три года, и все это стало нашей повседневностью. Мы не могли даже представить себе жизнь без войны.

Я была занята по горло: работала в больнице два полных дня, три раза в неделю — по полдня и раз в две недели — утром, по субботам. Все остальное время писала.

Я решила работать одновременно над двумя книгами, потому что, если работаешь только над одной, наступает момент, когда она тебе надоедает и работа застопоривается. Приходится откладывать рукопись и искать себе на время другое занятие — но мне нечем больше заняться, у меня нет ни малейшего желания сидеть над пяльцами. Я полагала, что, если буду писать сразу две книги, попеременно, смогу постоянно оставаться в форме. Одной из книг был «Труп в библиотеке», замысел которой я давно вынашивала, другой — «Н. или М.?», шпионская история, являвшаяся в некотором роде продолжением «Тайного врага», в котором действовали Томми и Таппенс. Теперь, имея взрослых сына и дочь, мои герои с разочарованием обнаруживают, что никому не нужны в этой войне. Тем не менее эта уже немолодая супружеская пара возвращается в строй и блестяще, с огромным энтузиазмом разоблачает шпионов.

Мне, в отличие от многих других, вовсе не стало труднее писать во время войны; наверное, потому, что я как бы изолировала себя в отдельном уголке своего мозга. Я могла вся, без остатка, жить в книге, среди людей, которых описывала, бормотать себе под нос их реплики, видеть, как они двигаются по комнате, которую я для них придумала.

Раз или два я ездила погостить к актеру Фрэнсису Салливану и его жене. У них был дом в Хаслмире, окруженный испанскими каштанами.

Во время войны лучшим отдыхом мне казались часы, проведенные с актерами, потому что для них мир театра был реальным миром, а окружающий — нет. Война представлялась им затянувшимся кошмаром, мешающим жить так, как они привыкли, поэтому они говорили только о театре, о том, что происходит в актерских кругах, в Национальной ассоциации зрелищных учреждений. Это действовало освежающе.

Дома, на Лон-роуд, ложась спать, я прикрывала голову подушкой на случай, если посыплются выбитые стекла, а на кресло, рядом с кроватью, клала самые дорогие свои пожитки: шубу и резиновую грелку — вещи совершенно незаменимые по тем холодным временам. Таким образом я была готова к любым превратностям.

Но затем случилось нечто неожиданное. Распечатав конверт, найденный в почтовом ящике, я нашла в нем уведомление Адмиралтейства о том, что оно забирает у меня Гринвей немедленно.

Я отправилась к ним и была принята молодым лейтенантом, который подтвердил, что дом должен перейти в их распоряжение без проволочек. На него не произвело никакого впечатления то, что это поставит миссис Арбатнот в очень трудное положение. Сначала она попыталась оспорить приказ, потом попросила дать ей время связаться с Министерством здравоохранения, чтобы там подыскали другое место для ее приюта. Но поскольку это грозило конфронтацией с Адмиралтейством, Министерство здравоохранения осталось безучастным, миссис Арбатнот с детьми пришлось выехать, а я осталась еще раз с полным набором домашней мебели, которую некуда было девать. И снова я столкнулась с тем, что ни у одной фирмы, занимавшейся перевозкой или хранением мебели, не было свободных складов: все пустующие дома оказались забиты до потолков. Я снова отправилась в Адмиралтейство и на сей раз добилась разрешения оставить за собой гостиную, в которой предстояло храниться всей мебели, и еще одну маленькую комнатушку наверху.

Пока мебель стаскивали в гостиную, Хэннафорд, садовник, старый добрый плут, всегда преданный тем, кому служил достаточно долго, отвел меня в сторону и сказал: «Поглядите-ка, что я вам от нее спрятал».

Я не поняла, кого он имел в виду, когда говорил о «ней», но последовала за ним в часовую башню, возвышавшуюся над конюшней. Там, проведя меня через какую-то потайную дверь, он с величайшей гордостью продемонстрировал несусветное количество лука, разложенного на полу и прикрытого соломой, а также массу яблок.

— Явилась ко мне перед отъездом и говорит: есть ли у меня лук и яблоки, она, мол, их с собой заберет. Но я их ей отдавать не собирался — не на того напала. Сказал, что большая часть урожая пропала, и дал ровно столько, сколько посчитал нужным, перебьется! С какой стати? Эти яблоки тут выросли, и лук тоже — с чего бы это их ей отдавать, чтобы она их увезла в центральные графства или на Восточное побережье или куда там она отчалила?

Я была тронута вассальной преданностью Хэннафорда, хоть он поставил меня в весьма затруднительное положение. Я бы, вне всяких сомнений, предпочла, чтобы миссис Арбатнот забрала весь этот лук и все яблоки и чтобы они не висели у меня на шее. Хэннафорд между тем стоял с видом собаки, которая вытащила из воды нечто, совершенно хозяину не нужное, и по этому поводу победно виляла хвостом.

Яблоки мы упаковали в ящики, и я разослала их родственникам, у которых были дети, — надеюсь, это доставило детям удовольствие. Но я представить себе не могла, что буду делать на Лон-роуд с таким количеством этого дурацкого лука. Попыталась предложить его разным больницам, но столько лука не требовалось никому.

Хоть переговоры вело наше Адмиралтейство, на самом деле Гринвей предназначался для военно-морских сил США. В Мейпуле, большом доме на холме, должны были жить матросы и старшины, в нашем — офицеры американской флотилии.

Не могу сказать, чтобы американцы оказались людьми деликатными и бережно отнеслись к дому. Разумеется, кухонная команда превратила кухню в некое подобие бойни: им приходилось стряпать человек на сорок, поэтому они втащили туда чудовищно огромные коптящие печи, — правда, очень осторожно обошлись при этом с нашими дверьми из красного дерева, их командир даже приказал прикрыть их фанерой. Оценили они и красоту парка. Большинство служивших в этой флотилии были родом из Луизианы и, глядя на магнолии, особенно те, что цвели крупными цветами, они чувствовали себя, вероятно, чуть-чуть дома.

Еще много лет после окончания войны родственники того или иного офицера, квартировавшего в Гринвее, приезжали посмотреть, где жил их сын, кузен или кто-нибудь еще. Они рассказывали мне, как те расписывали это место в письмах. Иногда я водила их по парку, помогая опознать какой-то любимый их родственником уголок. Правда, зачастую это было непросто, потому что парк сильно зарос.

К третьему году войны у меня не было ни одного дома, куда бы при желании я могла сразу переехать. Гринвей отобрало Адмиралтейство; Уоллингфорд был забит эвакуированными, а когда они вернулись в Лондон, его сняли у меня знакомые — пожилой инвалид с женой, к которым присоединилась их дочь с ребенком. Дом № 48 по Кэмпден-стрит я очень выгодно продала. Покупателей туда водила Карло. «Меньше чем за три с половиной тысячи фунтов я его не продам», — предупредила я ее. Нам тогда это казалось баснословной суммой. Карло вернулась с победоносным видом: «Я содрала с них еще полсотни, — сказала она. — И поделом им!»

— Что ты хочешь этим сказать?

— Они наглецы, — ответила Карло, как все шотландцы ненавидевшая то, что она называла беспардонностью. — В моем присутствии говорили о доме пренебрежительно! Этого им делать не следовало! «Какая ужасная отделка! Все эти цветочные обои — я их немедленно сменю. Ах, что за люди! Надо же было такое придумать — убрать здесь перегородку!» Ну я и решила их проучить, прибавив лишние пятьсот фунтов, — продолжала Карло. — Заплатили как миленькие!

В Гринвее у меня есть собственный военный музей. В библиотеке, которую во время постоя превратили в столовую, по верхнему периметру стен кто-то из постояльцев сделал фреску. На ней изображены все места, где побывала эта флотилия, начиная с Ки Уэста, Бермуд, Нассау, Марокко и так далее, до слегка приукрашенной картины лесов в окрестностях Гринвея с виднеющимся сквозь деревья белым домом. А дальше — незаконченное изображение нимфы — очаровательной обнаженной девушки, которая, полагаю, воплощала мечту этих молодых людей о райских девах, ждущих их в конце ратного пути. Их командир спросил у меня в письме, желаю ли я, чтобы эту фреску закрасили и сделали стены такими, как прежде. Я тут же ответила, что это своего рода исторический мемориал и я очень рада иметь его в своем доме. Над камином кто-то сделал эскизы портретов Уинстона Черчилля, Сталина и президента Рузвельта. Жаль, что я не знаю имени художника.

Покидая Гринвей, я не сомневалась, что его разбомбят и я больше никогда его не увижу, но, к счастью, предчувствия меня обманули. Гринвей совершенно не пострадал. На месте кладовой, правда, соорудили четырнадцать уборных, и мне пришлось долго воевать с Адмиралтейством, чтобы их снесли.

Глава третья

Мой внук, Мэтью, родился 21 сентября 1943 года в родильном доме в Чешире неподалеку от дома моей сестры. Москитик, очень любившая Розалинду, была в восторге, что та приехала рожать к ней. Я в жизни не встречала более неутомимого человека, чем моя сестра: просто женщина-динамомашина. После кончины ее свекра они с Джеймсом переехали в Эбни, в тот самый громадный дом с четырнадцатью спальнями и массой гостиных. В мой первый приезд, еще девочкой, я застала там шестнадцать человек только домашней прислуги. Теперь не осталось никого, кроме моей сестры и бывшей кухарки, вышедшей замуж и приходившей готовить каждый день.

Приезжая в Эбни, я всегда слышала, как в полшестого утра сестра уже ходит по дому. Она все тогда делала сама — вытирала пыль, прибирала, подметала, разжигала камины, начищала медные ручки, до блеска натирала полированную мебель, а потом подавала всем ранний чай. После завтрака она чистила ванны и застилала постели. К половине одиннадцатого все в доме блестело, и она мчалась в огород, где росло много молодой картошки, гороха, фасоли, пищевых бобов, спаржи, моркови и прочих овощей. Ни один сорняк не смел поднять голову у Москитика в огороде. Никакой сорной травы никогда никто не видел и на розовых клумбах и цветниках, окружавших дом.

Москитик взяла в дом чау-чау, принадлежавшую офицеру, отправившемуся на фронт, и та постоянно спала в биллиардной. Однажды, спустившись вниз и заглянув в биллиардную, Москитик увидела, что собака неподвижно сидит на своей подстилке, а посреди комнаты уютно устроилась огромная бомба. В предыдущую ночь на крышу упало множество зажигалок, и все вышли тушить их. Эта же бомба, пробив потолок, проникла в биллиардную, незамеченная в общей суматохе, и упала там, не разорвавшись.

Сестра позвонила куда следует, и оттуда примчались люди, чтобы обезвредить бомбу. Осмотрев ее, они заявили, что через двадцать минут в доме не должно остаться ни души.

— Возьмите с собой самое ценное.

— И что, ты полагаешь, я прихватила? — спрашивала меня потом Москитик. — Вот уж поистине человек теряет рассудок от страха.

— Ну и что же ты прихватила? — поинтересовалась я.

— Ну прежде всего личные вещи Найджела и Ронни, — это были офицеры, которых определили к ней на постой, — было бы крайне неловко, если бы они пострадали. Затем зубную щетку и умывальные принадлежности, конечно, но что еще нужно взять, я никак не могла сообразить. Обежала весь дом, но голова совершенно не работала, и вдруг я схватила тот огромный букет восковых цветов, что стоял в гостиной.

— Вот уж не знала, что он тебе так дорог, — удивилась я.

— Вовсе он мне не дорог, — ответила сестра, — в том-то и дело!

— А драгоценности и шубу ты не взяла?

— Я даже не вспомнила о них.

Бомбу удалось вынести из дома и взорвать в отдаленном месте; к счастью, больше подобных неприятностей не случалось.

В положенный срок я получила от Москитика телеграмму и бросилась в Чешир. Розалинда была в роддоме, она весьма гордилась собой и была не прочь похвастать размерами и статями своего ребенка.

— Он просто великан, — говорила она, и лицо ее светилось восхищением. — Невероятно крупный ребенок — настоящий великан!

Я поглядела на «великана»: славный, спокойный ребенок со сморщенным личиком и легкой гримаской, которая, вероятно, была вызвана газами, но походила на приветливую улыбку.

— Ну, видишь? — спросила Розалинда. — Я забыла, какой, они сказали, у него рост, но он великан!

Итак, на свет появился «великан», и все были счастливы. А когда посмотреть на ребенка приехал Хьюберт со своим верным ординарцем Бэрри, устроили настоящий праздник. Хьюберт, как и Розалинда, лопался от гордости.

Было решено, что после родов Розалинда поедет в Уэльс. В декабре 1942 года умер отец Хьюберта, и мать собиралась перебраться в дом поменьше неподалеку от старого. Теперь настало время осуществить этот план. Розалинда должна была провести в Чешире первые три недели после рождения сына, а затем отправиться в Уэльс вместе с «няней двух детей», как та сама себя называла, чтобы она помогла Розалинде устроиться. Я тоже должна была их сопровождать и оставаться с ними, пока все не будет налажено.

Во время войны это, конечно, было нелегко. В Лондоне я поселила Розалинду с няней на Кэмпден-стрит. Поскольку Розалинда была еще слаба, я каждый вечер приезжала туда из Хэмпстеда, чтобы приготовить им ужин. Сначала я и завтрак готовила, но потом, увидев, что на ее статус патронажной-сестры-которая-не-должна-выполнять-никакой-домашней-работы никто не покушается, няня заявила, что завтрак будет готовить сама. К сожалению, бомбежки снова участились. Каждый вечер мы находились в состоянии полной готовности. Как только звучала сирена, мы быстро совали Мэтью с его переносной кроваткой под большой стол из папье-маше с толстым стеклом наверху — это была самая тяжелая вещь, какую мы нашли для его прикрытия. Молодой матери такие переживания давались тяжело, и я очень жалела, что не могу перевезти ее ни в дом в Уинтербруке, ни в Гринвей.

Макс служил тогда в Северной Африке, сначала в Египте, потом в Триполи. Позднее его перевели в пустыню близ Феса. Почта ходила неисправно, и я порой месяцами не имела о нем никаких известий. Мой племянник Джек тоже служил за границей, в Иране.

Стэфен Глэнвил пока оставался в Лондоне, чему я была очень рада. Иногда он заезжал за мной в больницу и отвозил к себе в Хайгейт поужинать. Обычно мы таким образом отмечали получение продуктовых посылок.

— Я получил масло из Америки — у тебя есть какой-нибудь консервированный суп?

— Мне прислали две банки лобстера и целую дюжину яиц — темных.

Однажды он сообщил, что у него есть настоящая свежая селедка — с Восточного побережья. Мы явились на кухню, и Стэфен торжественно вскрыл посылку. Увы, увы! О, дивная селедка, о которой мы так мечтали! Теперь место ей было лишь в кастрюле с кипящей водой. Какой печальный вечер!

К этому периоду войны люди начали терять друзей и знакомых. Было трудно поддерживать связь со старыми приятелями, даже близким друзьям писали все реже и реже.

Я ухитрялась видеться лишь с двумя очень близкими друзьями, Сиднеем и Мэри Смит. Он был хранителем Отдела египетских и ассирийских древностей Британского музея, имел характер примадонны и высказывал очень интересные мысли. Его взгляды всегда отличались оригинальностью. Проведя в его обществе полчаса, я так напитывалась идеями, что летела домой словно на крыльях. Он всегда вызывал у меня яростное желание спорить по любому поводу. Сам он не мог и не желал соглашаться ни с кем. Однажды невзлюбив кого-нибудь, он никогда не менял своего мнения. Зато, если вы с ним подружились, вы оставались его другом навсегда. Таков уж он был. Его жена Мэри, красивая женщина с чудесными седыми волосами и длинной изящной шеей, была очень способной художницей и обладала сокрушительным здравым смыслом — ее присутствие всегда напоминало превосходное пряное блюдо, украшающее ужин.

Смиты прекрасно ко мне относились. Мы жили неподалеку друг от друга, и они всегда радовались, если я заходила к ним после работы поболтать часок с Сиднеем. Он давал мне книги, которые, по его мнению, должны были меня заинтересовать. Я, бывало, смиренно сидела у его ног, словно ученик у ног древнегреческого философа.

Ему нравились мои детективные истории, хотя он позволял себе критиковать их, как никто другой. О том же, что мне самой казалось слабым, он зачастую говорил: «Это самое сильное место в вашей книге». Если я заикалась, что считаю что-то своей удачей, он обычно осаживал меня: «Нет, это не дотягивает до лучших ваших вещей — здесь вы опустились ниже своего уровня».

Как-то Стэфен Глэнвил набросился на меня со словами:

— У меня есть для тебя прекрасная идея!

— Да? Какая же?

— Я хочу, чтобы ты написала детективную историю из жизни Древнего Египта.

— Древнего Египта?!

— Да.

— Но я не сумею.

— Сумеешь! Это совсем не трудно. Не вижу причин, по которым криминальные события не могут разворачиваться в Древнем Египте так же, как в Англии 1943 года.

Я уловила его мысль. Люди одинаковы, в каком бы веке и где бы они ни жили.

— Это будет очень здорово, — сказал Стэфен, — потому что нужна книга, которую с равным увлечением прочтут и любители детективов, и любители древности.

Я повторила, что ничего подобного сделать не сумею. Знаний не хватит. Но Стэфен умел уговаривать, и к концу вечера я почти согласилась.

— Ты же читала много книг по египтологии, — сказал он. — И интересуешься не только Месопотамией.

Чистая правда — когда-то моей самой любимой книгой была «Заря сознания» Брестеда, и я действительно прочла много книг по истории Египта, когда писала пьесу об Эхнатоне.

— Единственное, что тебе нужно сделать, это сосредоточиться на одном периоде или событии, на определенной ситуации, — убеждал Стэфен.

У меня возникло ужасное ощущение, что кости уже брошены.

— Но тебе придется подать мне какую-нибудь идею, — робко пискнула я, — хоть относительно времени или места действия.

— Ну что ж, — ответил Стэфен, — пара идей у меня найдется… — И он показал мне несколько мест в снятых тут же с полок книгах. Потом снабдил еще полудюжиной книг или около того, отвез вместе с ними домой на Лон-роуд и сказал:

— Завтра суббота. У тебя есть два дня, чтобы все это перечитать и посмотреть, что именно поразит твое воображение.

В результате я отметила для себя три интересных эпизода — все малоизвестные и с малоизвестными действующими лицами, ибо полагаю, что романы, основанные на знаменитых исторических событиях, часто получаются фальшивыми. В конце концов, кто знает, как на самом деле выглядел фараон Пепи или царица Хатшепсут, а притворяться, что знаешь, по-моему, верх самонадеянности. Но можно в те времена поместить придуманный персонаж, и если вы достаточно хорошо чувствуете местный колорит и общую атмосферу, все будет в порядке. Один из отобранных мной эпизодов относился к четвертой династии, другой — к гораздо более позднему периоду, кажется, периоду правления одного из последних Рамзесов, а третий, тот, на котором в конце концов остановилась, я нашла в незадолго до того опубликованных письмах жреца Ка, жившего во время одиннадцатой династии.

В них с живописной наглядностью изображалась жизнь семьи: отец — суетливый, самоуверенный, недовольный сыновьями, которые не делают того, что он велит. Сыновья: один — послушный, но, по-видимому, не слишком одаренный, другой — резкий, хвастливый, расточительный. В письмах, адресованных им, отец пишет о заботах, связанных с некой женщиной средних лет, очевидно, одной из тех бедных родственниц, что всю жизнь живут в семье и к которым глава семьи обычно бывает добр, в то время как дети их не любят, поскольку они нередко наушничают и приносят несчастье.

Старик наставляет сыновей, как выбирать масло и ячмень. Сыновья не должны допустить, чтобы кто-то обвел их вокруг пальца, подсунув некачественные продукты. Постепенно эта семья вырисовывалась в моем воображении все яснее. Я ввела в нее дочь и добавила несколько деталей, почерпнутых из других текстов, — например, появление новой жены, окрутившей отца. Еще я придумала избалованного мальчика и скупую, но проницательную бабушку.

Воодушевленная, я принялась за работу. Другой у меня в тот момент не было. «Десять негритят» с успехом шли в «Сент-Джеймс-театре», пока его не разбомбили; после этого они еще несколько месяцев не сходили с афиши в Кембридже. Я как раз искала идею для новой книги, поэтому момент для начала работы над египетским детективом был весьма подходящим. Безусловно, Стэфен силой втянул меня в это дело. Если Стэфен решил, что я должна написать детектив из жизни Древнего Египта, сопротивление бесполезно. Такой уж он человек.

Но в последовавшие за этим недели и месяцы я не без удовольствия неоднократно обращала его внимание на то, что он должен горько сожалеть о своей авантюре. Я постоянно звонила ему с вопросами, одно формулирование которых, как он говорил, занимало минуты три, а уж чтобы ответить на них, ему приходилось перелопачивать по восемь разных книг.

— Стэфен, что они ели? Как это готовилось? Были ли у них специальные блюда к разным праздникам? Мужчины и женщины ели вместе? Как выглядели их спальни?

— О, боже, — стонал Стэфен и начинал искать в книгах ответы, не упуская случая заметить, что человек должен уметь, получив минимум информации, домыслить остальное. В книгах на картинках изображались блюда из птиц, живущих в рисовых чеках, капустные кочаны, сбор винограда и тому подобное. Во всяком случае, я получала достаточно информации, чтобы правдоподобно описать определенные детали быта того времени, а потом возникали новые вопросы.

— Они ели за столом или сидя на полу? Женщины жили в отдельной части дома? Они держали белье в сундуках или в шкафах? Как выглядели их дома?

Найти описание жилого дома было куда труднее, чем описания храмов и дворцов, поскольку дворцы и храмы, будучи построены из камня, сохранились, в отличие от домов, возводившихся из менее прочных материалов.

Стэфен отчаянно спорил со мной по поводу одного момента, касающегося развязки романа, и должна признать, одержал верх.

А ведь я страшно не люблю сдаваться. Но в подобных случаях Стэфен воздействовал просто гипнотически. Он был так уверен в своей правоте, что вы, сами того не желая, начинали поддаваться ему. До той поры я уступала разным людям по самым разным поводам, но никогда и никому я не уступала ни в чем, что касалось моих писаний.

Если я вбила себе в голову, что то-то и то-то описано у меня правильно, так, как и надлежит, меня нелегко переубедить.

Здесь же, вопреки своим правилам, я сдалась. Вопрос, конечно, спорный, но по сей день, перечитывая книгу, я испытываю желание переписать конец, что лишний раз доказывает, как важно не складывать оружия раньше времени, чтобы потом не пожалеть. Мне трудно, конечно, было проявить твердость, поскольку Стэфен столько сил вложил в эту книгу, ведь даже сам замысел принадлежал ему. Я была ему благодарна. Как бы то ни было, роман «Смерть приходит как развязка» наконец был завершен.

Вскоре после того я написала книгу, которая принесла мне чувство полного удовлетворения. На свет снова появилась Мэри Уэстмакотт. Я всегда мечтала написать такую книгу, и она давно существовала у меня в голове. Это роман о женщине, которая имела вполне определенное представление о самой себе, но оно оказалось абсолютно ложным. Читатель понимает это, наблюдая за ее действиями, чувствами, мыслями. Героиня постоянно сталкивается сама с собой, но не узнает себя и ощущает все большую неловкость. Откровение снисходит на нее, когда она впервые в жизни остается одна — совершенно одна — в течение четырех или пяти дней.

Теперь я представляла себе и место действия, которого не видела прежде. Это должна быть одна из тех маленьких дорожных гостиниц, которых столько встречаешь, путешествуя по Месопотамии. Ты заперт в ней: выйти некуда, кругом — никого, кроме местных жителей, которые почти не говорят по-английски и лишь приносят еду, кланяются и согласно кивают, что бы ты ни произнес.

Ты оказываешься словно в западне, пока не наступит момент, когда погода позволит двигаться дальше, поэтому по прочтении двух имеющихся у тебя книг не остается ничего другого, кроме как сидеть и размышлять о себе. А начинается все с того (я-то всегда знала, чем это кончится), что героиня отбывает с вокзала Виктория навестить одну из дочерей, которая замужем за иностранцем. Когда поезд трогается, она видит спину мужа, широким шагом удаляющегося по перрону, и ее вдруг пронзает догадка: он идет как человек, почувствовавший огромное облегчение, как человек, которому развязали руки, у которого впереди отпуск. Героиня не верит глазам своим. Ну разумеется, все это ей показалось. Конечно же Родни будет по ней страшно скучать, и все же зернышко сомнения запало ей в душу, оно смущало, и, оставшись одна, она начала размышлять. Мало-помалу стала раскручиваться назад лента ее жизни. Технически осуществить то, что я задумала, оказалось трудно; текст должен быть легким, язык разговорным, но неуклонно должны нарастать напряжение и тревога, неотвратимо должен вставать перед героиней вопрос, которым, я уверена, когда-нибудь задается каждый — кто я? Каков я на самом деле? Что думают обо мне люди, которых я люблю? Действительно ли они думают обо мне то, что мне кажется?

Все вокруг внезапно начинает видеться по-другому, в новом свете. Вы пытаетесь успокаивать себя, но подозрения и тревога не исчезают.

Я написала эту книгу в один присест, за три дня. На третий день был понедельник, я передала в больницу, что не приду, прошу меня извинить, но не рискую прервать работу над книгой, я должна ее непременно закончить. Книга получилась небольшой, около пятидесяти тысяч слов, но я ее долго вынашивала.