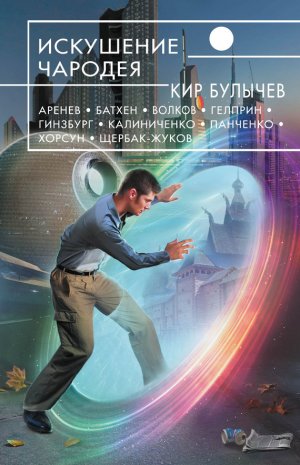

Искушение чародея (сборник) Гелприн Майкл

Читать бесплатно другие книги:

Виктории Величко пришлось многое пережить, но к такому она оказалась не готова – их маленький самоле...

Удивительное перевоплощение Элизабет Фитч началось с черной краски для волос, пары ножниц и поддельн...

Запуск гигантского Суперструнника, который должен был помочь земным ученым раскрыть тайну рождения В...

Ольга, как в старом анекдоте, не вовремя вернулась с работы и застала в своей спальне картину маслом...

Это не традиционный роман, предполагающий эпичность действия и обычную хронологию развития сюжета. М...

С самого детства все считали Нику немного не от мира сего, но открытая душа и доброе сердце с лихвой...