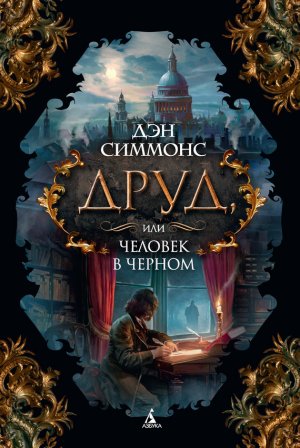

Друд, или Человек в черном Симмонс Дэн

— И что от меня требуется, инспектор?

— Ничего сверх ранее оговоренных услуг, мистер Коллинз. Употребите все свое влияние, чтобы выведать у Чарльза Диккенса местонахождение и ближайшие планы Друда.

Я потряс головой.

— Диккенс всецело поглощен приготовлениями к поездке с публичными чтениями. Я уверен, он с самого Рождества не встречался с Друдом. Во-первых, он страшно напуган тем, что якобы увидел той ночью за своим окном, а во-вторых, сейчас у него дел по горло. Вы не представляете, сколько разных мелких вопросов необходимо уладить перед таким турне.

— Ваша правда, мистер Коллинз, и близко не представляю, — согласился инспектор Филд. — Но я знаю, что ваш друг откроет турне концертом, который состоится через неделю, двадцать третьего марта, в здании Общественного собрания в Челтенхэме. Десятого апреля он выступит в Сент-Джеймс-Холле здесь, в Лондоне, после чего проведет публичные чтения в Ливерпуле, потом в Манчестере, потом в Глазго, потом в Эдинбурге…

— Вам известен весь гастрольный маршрут? — перебил я.

— Конечно.

— В таком случае вы сами прекрасно понимаете, что в ходе турне мне никак не удастся толком пообщаться с Чарльзом Диккенсом. Публичные чтения страшно утомительны для любого автора. Диккенсовские публичные чтения страшно утомительны для него самого и для всех окружающих. Во время своих выступлений Диккенс выкладывается, как никто на свете, и он обещает превзойти себя самого в предстоящей гастроли.

— Я это слышал, — негромко промолвил инспектор Филд. — Друд примет участие в турне вашего друга.

Я рассмеялся.

— Да разве ж такое возможно? Разве человек с такой приметной наружностью сможет путешествовать с Диккенсом или присутствовать на представлениях, не привлекая к себе внимания?

— У Друда несчетное множество обличий. — Филд понизил голос, словно опасаясь, что Хэчери, или мисс Дарби, или мальчишка Билли может оказаться переодетым египетским преступником. — Я ручаюсь, что ваш друг Диккенс — осознанно или неосознанно, намеренно или неумышленно, как орудие Друда, — будет выполнять в предстоящем турне задачи, поставленные перед ним этим дьяволом.

— Но каким образом он сможет?.. — начал я и осекся, вспомнив странное заявление Диккенса о намерении магнетизировать публику во время каждого выступления. Месмеризировать всех присутствующих? Но с какой целью?

Все это просто в голове не укладывалось.

— Вам ведь известен весь гастрольный график Диккенса, — устало проговорил я. — И вы знаете, что с ним едут буквально несколько человек.

— Мистер Долби, — сказал инспектор Филд. — Помощник вашего друга мистер Уиллс. — Далее Филд назвал имена газового техника, театрального осветителя и даже агентов, отправленных вперед с поручением осмотреть зрительные залы, договориться о ценах на билеты, организовать расклейку афиш и все такое прочее. — Но Диккенс, безусловно, будет весьма рад пообщаться со своим близким другом в ходе столь утомительного турне. Я знаю, что он собирается пригласить актера Макриди на первое свое публичное чтение в Челтенхэме. Не могли бы вы провести с вашим знаменитым другом несколько дней в предстоящей гастрольной поездке и поприсутствовать на одном-другом его выступлении?

— Это все, что вам от меня нужно?

— Ваша помощь в таких пустяковых делах — когда от вас только и требуется, что наблюдать, вести непринужденные беседы да докладывать мне, — может оказаться поистине неоценимой, — сладким голосом пропел инспектор Филд.

— Но каким образом, интересно знать, вы устроите так, что через год, пусть даже два, особняк на Глостер-плейс перейдет в наше владение, если миссис Шернволд намерена оставить его в наследство своему сыну-миссионеру и категорически отказывается продавать?

Инспектор улыбнулся змеиной улыбкой. Я почти ожидал увидеть раздвоенное жало, мелькающее между красно-бурыми губами.

— Это моя проблема, сэр, хотя мне думается, никаких проблем здесь вообще не возникнет. Для меня великая честь помочь человеку, который содействует нам, радеющим об общественном благе, в нашем стремлении избавить Лондон от самого малоизвестного, но самого успешного серийного убийцы.

Я глубоко вздохнул и кивнул. Если бы инспектор Филд протянул мне руку, чтобы скрепить нашу гнусную сделку рукопожатием, я вряд ли дотронулся бы до нее. Вероятно, он так и понял — ибо он просто кивнул, удостоверяя соглашение, и огляделся по сторонам.

— Не угодно ли вам, сэр, чтобы мисс Дарби и Билли подогрели нам еще хереса? Самое то на сон грядущий.

— Нет. — Я предпринял безуспешную попытку подняться на ноги, а в следующий миг огромная ручища Хэчери подхватила меня под локоть и легко выдернула из кабинки. — Я хочу домой.

Глава 15

Я решил ненадолго присоединиться к Диккенсу во второй половине турне.

Инспектор Филд не ошибся в своем предположении, что Диккенс будет рад провести в моем обществе несколько дней в ходе гастрольной поездки. Я послал записку Уиллсу — несмотря на утомительность постоянных переездов из города в город с Неподражаемым, он через каждые три-четыре дня возвращался в Лондон, чтобы уладить диккенсовские и свои собственные журнальные дела с Форстером (не одобрявшим всю затею с публичными чтениями), — и уже назавтра получил телеграмму, гласившую:

Дорогой Уилки!

Турне проходит чудесно! Наш Долби оказался поистине замечательным спутником и импресарио. Вы останетесь в восторге от его выходок. Во всяком случае, я от них в полном восторге. Присоединяйтесь к нам в любое время и путешествуйте с нами сколь угодно долго. За свой счет, разумеется. С нетерпением жду встречи с вами!

Ч. Диккенс

Я нередко гадал, как же Неподражаемый переносит почти ежедневные переезды по железной дороге, и удовлетворил свое любопытство уже через несколько минут после того, как наш поезд, следующий в Бирмингем, отошел от платформы Бристольского вокзала.

Я расположился в купе прямо напротив Диккенса, который сидел один. Джордж Долби и Уиллс занимали места рядом со мной, но они увлеченно беседовали друг с другом, а потому только я увидел, что писатель нервничает все сильнее по мере того, как состав набирает скорость. Сперва Диккенс стиснул обеими руками набалдашник трости, потом судорожно вцепился в узкий подоконник. Он поминутно бросал взгляд в окно и тут же поспешно отводил глаза в сторону. Его лицо — более смуглое, чем у среднего англичанина, благодаря ежедневным продолжительным прогулкам — побледнело и покрылось испариной. Вскоре Диккенс вытащил из кармана походную фляжку, отпил изрядный глоток бренди, несколько раз глубоко вздохнул, потом сделал еще один глоток и убрал фляжку. Затем он зажег сигару и вступил в беседу со мной, Долби, Уиллсом.

Для путешествия Неподражаемый выбрал необычный — даже эффектный, если не сказать эксцентричный, — наряд: гороховый сюртук и накинутый поверх него шикарный дорогой плащ а-ля граф Д'Орсей. Широкие поля фетровой шляпы, лихо заломленной набок, наполовину прикрывали изрезанное морщинами, бронзовое от загара лицо (после пары глотков бренди нездоровая бледность исчезла). На Бристольском вокзале я случайно услышал, как медведеподобный Долби сказал скелетообразному Уиллсу, что в этой шляпе «шеф смахивает на современного благородного пирата, в чьих глазах светятся несгибаемая демоническая воля и нежное ангельское сострадание».

По-моему, Долби тоже хлебнул бренди тем утром.

У нас завязался оживленный разговор. Мы находились в купе одни — все прочие члены диккенсоновской малочисленной свиты отправились в Бирмингем раньше нас. Диккенс сказал мне, что в первые дни турне Уиллс подверг Долби пристрастнейшему допросу с целью досконально выяснить, каким образом импресарио собирается исполнять свои обязанности. Поначалу Долби всякий раз выезжал вперед вместе с техником и осветителем, и Диккенс путешествовал в сопровождении одного только Уиллса. Теперь, когда Ливерпуль, Манчестер, Глазго, Эдинбург и Бристоль остались позади — и все там прошло гладко благодаря добросовестной работе Долби, — здоровенный импресарио путешествовал с Диккенсом, к великому удовольствию последнего. Неподражаемому оставалось еще выступить в Бирмингеме, Абердине, Портсмуте, а потом вернуться в Лондон и провести там серию заключительных чтений.

Долби — которого последний его клиент, американский писатель по имени Марк Твен, шутливо называл «неунывающей гориллой» — вытащил из большой плетеной корзинки льняную скатерку, застелил раскладной столик, предусмотрительно установленный посреди купе, и принялся выкладывать на него легкий завтрак, состоящий из сэндвичей с яйцами и анчоусами, лососины под майонезом, холодной курятины, телячьего языка, мясных консервов и десерта в виде сыра рокфор и вишневого пирога. Он также выставил пару бутылок весьма приличного красного вина и, насыпав в умывальник колотого льда, поставил туда охлаждаться джиновый пунш. Когда мы закончили трапезу, Долби подогрел нам кофий на спиртовке. Не знаю, как насчет всего остального, но в ловкости и расторопности этому верзиле с заразительным смехом и милым заиканием нельзя было отказать.

Допив джин и откупорив вторую бутылку вина, мы принялись петь дорожные песни — иные из них мы с Диккенсом нередко певали на пару, когда путешествовали вдвоем по Англии или Европе лет эдак десять назад. На подъезде к Бирмингему Диккенс лихо сплясал матросский танец под аккомпанемент нашего свиста. Когда он закончил и уселся на место, тяжело дыша и отдуваясь, Долби дал ему последний стакан пунша, и Неподражаемый принялся учить нас немецкой застольной песне из «Волшебного стрелка». Внезапно по соседней колее с ревом понесся встречный экспресс, и с лысеющей головы Диккенса сорвало чудесную фетровую шляпу мощной струей воздуха. Уиллс, с виду похожий скорее на туберкулезника, нежели на атлета, стремительно выбросил длинную руку в окно и в последний момент успел поймать шляпу, не дав ей бесследно сгинуть в окрестных полях. Мы все дружно зааплодировали, и Диккенс сердечно похлопал тщедушного малого по спине.

— Я недавно лишился котиковой шапки при похожих обстоятельствах, — сообщил мне Неподражаемый, нахлобучивая шляпу, поданную Уиллсом. — Утрата этой шляпы премного огорчила бы меня. Слава богу, Уиллс у нас отличный отбивающий. Не помню, в качестве первого или второго отбивающего от снискал славу на крикетном поле, но реакция у него поистине поразительная. У него дома все полки ломятся от призов и кубков.

— Я в жизни не играл в кри… — начал Уиллс.

— Неважно, неважно, — рассмеялся Диккенс, снова похлопывая своего помощника по спине.

Джордж Долби разразился оглушительным хохотом, который был слышен, наверное, во всех вагонах, от первого до последнего.

В Бирмингеме я получил представление о напряженном распорядке дня, принятом в турне.

Хотя в свое время я много кочевал по гостиницам и обычно получал удовольствие от подобных путешествий, я прекрасно знал по личному опыту, что постоянные переезды с места на место и неизбежные неудобства гостиничной жизни никак не способствуют восстановлению здоровья, — а ведь Диккенс сильно недомогал на протяжении всей зимы и весны. Неподражаемый признался мне, что левый глаз у него страшно болит и плохо видит, что он все время ощущает тяжесть в желудке и мучается газами, что от вагонной тряски с ним случаются жестокие приступы тошноты и головокружения, от которых он успевает толком оправиться во время коротких остановок в городах, где проводит публичные чтения. Почти ежедневные переезды и утомительные вечерние выступления явно отнимали у писателя последние силы.

По прибытии в Бирмингем Диккенс сразу же поспешил в театр, не отдохнув с дороги и даже не распаковав свой чемодан. Уиллс занялся другими делами, а мы с Долби присоединились к Неподражаемому.

Обойдя зрительный зал в сопровождении владельца театра, Диккенс тотчас распорядился насчет необходимых изменений. Партерные кресла по бокам от сцены и часть кресел в ложах уже были либо убраны, либо отгорожены канатом, в соответствии с его требованиями, но сейчас он встал за подготовленную для него кафедру и велел вынести еще часть кресел в одной и другой стороне зрительного зала. Все до единого присутствующие на выступлении должны находиться в поле его зрения, прямо перед ним. Не только для того, чтобы хорошо видеть чтеца, понял я, но и для того, чтобы он мог встретиться глазами с каждым из них.

Приехавшие раньше нас рабочие уже соорудили в глубине сцены темно-бордовый задник высотой семь и длиной пятнадцать футов, а между задником и кафедрой постелили ковер такого же цвета. Уникальное осветительное оборудование тоже уже стояло на месте. Газовый техник и осветитель установили по обеим сторонам от кафедры вертикальные трубы с горелками высотой около двенадцати футов. Между ними, скрытый от взоров публики за темно-бордовым щитом, тянулся горизонтальный ряд ламп в жестяных отражателях. В дополнение к этому яркому освещению на каждой вертикальной трубе имелся фонарь с зеленым стеклом, направленный прямо на лицо чтеца.

Я постоял на сцене при включенном освещении всего минуту, но едва не ослеп от блеска огней. Вряд ли я смог бы читать по книге, если бы мне в глаза били лучи многочисленных светильников, но я знал, что Диккенс крайне редко обращается к книгам во время своих выступлений, если вообще обращается. Он заучивал наизусть многие сотни страниц своих текстов — читал, запоминал и повторял раз по двести каждую главу, постоянно внося в нее какие-нибудь изменения и дополнения, — и либо закрывал книгу в самом начале представления, либо рассеянно и чисто символически перелистывал страницы по ходу дела. Чаще всего он устремлял пристальный взор в зрительный зал. Несмотря на слепящий глаза свет газовых ламп, Диккенс различал лица всех присутствующих — верхний ряд фонарей специально устанавливался достаточно высоко, чтобы рассеивать темноту в зале.

Прежде чем спуститься с подмостков, я внимательно осмотрел саму кафедру. Она представляла собой маленький столик на четырех изящных, тонких ножках, высотой примерно по пояс Неподражаемому. По обеим сторонам горизонтальной столешницы, сейчас накрытой малиновой тканью, находились маленькие полочки: правая предназначалась для графина с водой, а левая — для дорогих лайковых перчаток и носового платка Диккенса. С левого края к столешнице крепился прямоугольный деревянный брусок, на который Диккенс мог опираться правым или левым локтем. (Во время выступлений он часто стоял слева от кафедры и порой вдруг подавался вперед, по-мальчишески порывисто, опираясь правым локтем на эту подставку и выразительно жестикулируя обеими руками. Такой прием способствовал установлению более тесной и доверительной связи с публикой.)

Диккенс громко прочистил горло, я отошел от кафедры и спустился в зал, а писатель занял свое место на сцене и стал проверять акустику помещения, читая различные фрагменты из программы предстоящего концерта. Я присоединился к Джорджу Долби, сидевшему в последнем ряду на балконе первого яруса.

— Шеф начал турне с чтения рождественской повести «Рецепты доктора Мериголда». — Долби говорил шепотом, хотя мы находились далеко от Диккенса. — Но она не произвела на публику должного впечатления, во всяком случае шеф так посчитал, — а вы и без меня знаете, что он во всем стремится к совершенству, — и потому вместо нее он включил в программу свои любимые старые номера: сцену смерти Поля из «Домби и сына», сцену с участием мистера, миссис и мисс Сквирсов из «Николаса Никльби», сцену суда из «Пиквикского клуба», эпизод с грозой из «Дэвида Копперфилда» и, разумеется, «Рождественскую песнь». Эту повесть публика всегда будет принимать восторженно.

— Нисколько не сомневаюсь, — сухо промолвил я.

В свое время я снискал известность очерком, где презрительно отзывался о «ханжеской умильности рождественских настроений». Я заметил, что Долби не заикается, когда говорит шепотом. До чего же все-таки причудливы подобные недуги. Вспомнив о недугах, я извлек из кармана маленькую фляжку с лауданумом и отпил из нее несколько глотков.

— Извините, что не предлагаю вам, — сказал я нормальным по громкости голосом, не смущаясь тем обстоятельством, что Диккенс продолжает читать с далекой сцены фрагменты из разных своих произведений. — Лекарство.

— Я прекрасно все понимаю, — прошептал Долби.

— Странно, что публика не приняла «Доктора Мериголда», — сказал я. — Рождественский номер нашего журнала с этой повестью разошелся тиражом свыше двухсот пятидесяти тысяч экземпляров.

Долби пожал плечами и тихо проговорил:

— Шеф исторгал у публики смех и слезы по ходу чтения. Но, мол, недостаточно смеха и слез, сказал он. И не в те моменты, когда надо. Поэтому он исключил «Доктора Мериголда» из программы.

— Жаль, — сказал я; наркотик разливался по моему телу волнами блаженного тепла. — Диккенс репетировал эту вещь более трех месяцев.

— Шеф репетирует все вещи, — прошептал Долби.

Я еще не разобрался толком, какие чувства вызывает у меня дурацкое слово «шеф», которое Долби использует применительно к Диккенсу, но самому Неподражаемому новое звание определенно нравилось. Насколько я успел понять, Диккенсу нравилось почти все в дородном, неуклюжем заике импресарио. Я не сомневался, что простой театральный делец постепенно занимает в жизни писателя место близкого друга и наперсника, свыше десяти лет остававшееся за мной. Не в первый раз я осознал (с кристальной ясностью, наступающей в мыслях под воздействием лауданума), что Форстер, Уиллс, Макриди, Долби, Фицджеральд — все мы — суть просто малые планеты, соперничающие между собой в борьбе за право вращаться по самой ближней орбите вокруг седеющего, морщинистого, страдающего метеоризмом Солнца по имени Чарльз Диккенс.

Не промолвив более ни слова, я встал и вышел из театра.

Я собирался вернуться в гостиницу — я знал, что Диккенс тоже вскоре отправится туда, чтобы отдохнуть несколько часов перед концертом, но будет погружен в сосредоточенное молчание и изъявит готовность к общению только по завершении долгого вечернего представления, — но обнаружил вдруг, что бреду куда глаза глядят по темным грязным улицам Бирмингема, задаваясь вопросом, какого черта я здесь делаю.

Восемь лет назад, осенью 1858 года, — после того как я сопровождал Диккенса в бестолковой поездке на север страны к Эллен Тернан (пребывая в уверенности, что мы собираем материалы для «Ленивого путешествия двух досужих подмастерьев») и чуть не погиб на горе Кэррик-Фелл — я вернулся в Лондон с твердым намерением заняться театром. Сразу после прошлогоднего успеха «Замерзшей пучины» знаменитый актер Фрэнк Робсон купил у меня написанную несколькими годами ранее мелодраму «Маяк» (главную роль в ней, как и в «Замерзшей пучине», играл Диккенс), и 10 августа 1857 года моя мечта стать профессиональным драматургом сбылась. Диккенс сидел вместе со мной в авторской ложе и аплодировал наравне с остальными. Признаться, я встал и неоднократно поклонился во время овации — хотя «овация», пожалуй, слишком сильное слово: аплодисменты казались скорее уважительными, нежели восторженными.

Рецензии на «Маяк» тоже были уважительными и прохладными. Даже благосклонный Джон Оксенфорд из «Таймс» написал: «Нельзя не прийти к заключению, что "Маяк", при всех своих достоинствах, является скорее милой театральной безделушкой, чем настоящей пьесой».

Несмотря на такой прохладный прием, в 1858 году я несколько месяцев кряду, если употребить наше с Диккенсом выражение, «усиленно напрягал мозги» в попытке сочинить еще что-нибудь для театра.

Источником вдохновения стал для меня сын Диккенса Чарли, по возвращении из Германии поделившийся с нами своими впечатлениями от посещения франкфуртского морга. Я немедленно схватился за перо и в два счета написал драму «Красный флакон». Главные персонажи в ней сумасшедший и отравительница (я всегда питал глубокий интерес к ядам и отравителям). Центральная сцена происходит в морге. Признаться, я замечательно продумал мизансцену — помещение, полное трупов, которые все лежат на холодных каменных столах под простынями, и к пальцу каждого привязан шнур, соединенный с тревожным колокольчиком, на случай если вдруг кто-то из «мертвецов» окажется вовсе не мертвым. Вся жуткая обстановка пробуждала древний подсознательный страх человека перед погребением заживо и ходячими мертвецами.

Сам Диккенс ничего толком не сказал мне ни на первых порах, когда я изложил ему замысел пьесы, ни позже, когда я прочитал ему несколько законченных сцен из нее, но он посетил лондонский сумасшедший дом с целью выяснить разные мелкие подробности, призванные прибавить достоверности образу моего душевнобольного героя. Робсон, превосходно сыгравший в «Маяке», решил поставить мою драму в театре «Олимпик» и взял себе роль безумца. Я с огромным удовольствием посещал репетиции, и все занятые в спектакле актеры хвалили пьесу. Они согласились с моим мнением, что лондонские театралы превратились в тупоумную серую толпу, которой требуется крепкая встряска, чтобы выйти из сонного оцепенения.

Одиннадцатого октября 1858 года Диккенс вместе со мной присутствовал на премьере «Красного флакона» и после представления пригласил меня и моих друзей (человек двадцать, самое малое) на ужин к себе в Тэвисток-хаус, где жил уже без жены.

Спектакль с треском провалился. В то время как мои друзья обмирали от страха и восхищения, потрясенные болезненной мрачностью и эмоциональностью отдельных эпизодов, все остальные зрители хихикали. Самые громкие смешки прокатились по залу в кульминационный момент сцены в морге, когда (слишком предсказуемо, по мнению рецензентов) один из трупов позвонил в колокольчик.

Первое представление оказалось и последним. Всю оставшуюся часть мучительно долгого вечера Диккенс старался поднять всем настроение, отпуская колкие остроты по адресу лондонской публики, но ужин в Тэвисток-хаусе стал для меня тяжким испытанием. По словам Перси Фицджеральда, случайно услышанным мной позже, на поминках и то было бы веселее.

Но провал «Красного флакона» не заставил меня отказаться от принятого решения воздействовать на соотечественников, одновременно будоража, чаруя, интригуя и ужасая умы. Однажды, вскоре после ошеломительного успеха «Женщины в белом», меня попросили раскрыть рецепт успеха, и я скромно перечислил следующие составляющие:

1. Сформулировать замысел произведения.

2. Придумать персонажей.

3. Определить роль каждого персонажа в развитии событий.

4. Начать рассказ с самого начала.

Сравните, коли хотите, этот почти научный подход к созданию литературных произведений с непродуманными, произвольными методами Чарльза Диккенса, который на протяжении многих лет писал романы тяп-ляп: на ходу вводил в повествование второстепенных персонажей (зачастую списанных с реальных людей), не задаваясь вопросом, имеют ли они отношение к главному замыслу произведения; приплетал множество побочных сюжетных линий, заставляя своих героев попадать в случайные ситуации и несущественные истории, никак не связанные с основной фабулой, и часто начинал рассказ с середины, нарушая важный принцип Коллинза о необходимости начинать с начала.

Это просто чудо, что мы с Диккенсом умудрились написать довольно много вещей в соавторстве. Я немало горжусь тем, что привнес известную связность и стройность в пьесы, новеллы, путевые очерки и более крупные произведения, задуманные или созданные сообща.

«Так с какой стати, — спрашивал я себя тем не по сезону холодным и дождливым майским вечером в Бирмингеме, — я притащился сюда любоваться Диккенсом, завершающим свою триумфальную поездку с публичными чтениями по Англии и Шотландии?»

Критики постоянно порицали мою склонность к «мелодраме», но как, интересно, следует называть новое, диковинное сочетание литературы и ходульного актерства, которое Диккенс собирался продемонстрировать публике нынче вечером? Никто из представителей нашей профессии не видел прежде ничего подобного. Никто в мире не видел прежде ничего подобного. Это умаляло роль писателя и превращало литературу в дешевый балаган. Диккенс угождал вкусам толпы, точно коверный клоун с собачкой.

Такие мысли одолевали меня, когда я, уже вознамерившись воротиться в гостиницу, свернул в темную улицу, зажатую между глухими стенами, — скорее даже не улицу, а переулок, — и обнаружил, что путь мне преграждают двое мужчин.

— Прошу прощения, — резко промолвил я и махнул тростью, веля посторониться.

Они не тронулись с места.

Я перешел на правую сторону улочки, но они сделали то же самое. Я двинулся влево, но они совершили такой же маневр.

— В чем дело? — осведомился я.

Не произнося ни слова, мужчины начали подступать ко мне. Оба почти одновременно полезли в карман своих потрепанных сюртуков, и в следующий миг я увидел в грязной мозолистой руке у каждого короткий нож.

Я быстро развернулся кругом и торопливо зашагал обратно к широкой людной улице, но в переулок передо мной вышел третий парень и встал на моем пути — неясная зловещая тень в сумерках. Он тоже держал в правой руке какой-то предмет, поблескивавший в тусклом свете угасающего дня.

Признаюсь, дорогой читатель, сердце у меня бешено заколотилось и в животе мучительно похолодело. Мне неприятно сознаваться в трусости — кому приятно? — но я человек тихий и мирный, и, хотя время от времени я пишу о жестоких избиениях, кулачных драках, поножовщине и убийствах, сам я ни разу в жизни не сталкивался ни с чем подобным и решительно не желаю сталкиваться.

Мне захотелось пуститься наутек. Я почувствовал нелепое, но неодолимое побуждение громко позвать маму, даром что Хэрриет находилась во многих сотнях миль от меня.

Хотя ни один из троих бандитов так и не промолвил ни слова, я вытащил из кармана сюртука бумажник. Многие мои друзья и знакомые — особенно Диккенс — считали меня малость прижимистым. По правде говоря, Диккенс и его приятели, давно живущие в достатке, не принимали во внимание мои стесненные обстоятельства, вынуждавшие меня к аккуратности в денежных вопросах, и считали меня отъявленным скрягой вроде Эбенезера Скруджа до его чудесного преображения.

Но в тот момент я бы отдал все до последнего фунта и шиллинга — и даже свои не золотые, но вполне исправные часы, — лишь бы только эти головорезы дали мне пройти.

Как я сказал, они не потребовали денег. Возможно, именно это испугало меня сильнее всего. Или угрюмое, жестокое выражение, застывшее на обрамленных бакенбардами лицах, — особенно мертвенно-холодный и одновременно радостно-предвкушающий взгляд самого крупного мужчины, приблизившегося ко мне с поднятым ножом.

— Постойте! — пролепетал я. — Постойте… постойте…

Верзила в поношенном костюме медленно поднес нож к самому моему горлу.

— Постойте! — раздался позади нас гораздо более громкий и повелительный голос.

Мои противники и я разом обернулись.

Поодаль от нас стоял невысокий — ростом всего с меня — мужчина в коричневом костюме. Он был без шляпы, намокшие под мелким дождичком короткие сивые волосы плотно облепляли череп.

— Вали отсюда, приятель, — прорычал парень, державший нож у моего горла. — Наши дела тебя не касаются.

— Очень даже касаются, — сказал коротышка и бегом бросился к нам.

Все три головореза двинулись ему навстречу, но я не нашел в себе сил задать стрекача, ибо ноги у меня совсем ослабли от страха. Я нисколько не сомневался, что через считаные секунды я и мой незадачливый спаситель оба будем лежать мертвые на грязном булыжнике в этом безымянном темном переулке.

Человек в коричневом (который поначалу показался мне толстяком вроде меня, но при ближайшем рассмотрении оказался крепко сбитым малым, мускулистым, как акробат) проворно выхватил из кармана твидового сюртука короткую, явно увесистую палку — нечто среднее между матросской свайкой и полицейской дубинкой — с округлым набалдашником, похоже залитым свинцом или другим металлом.

Двое бандитов кинулись на него. Незнакомец двумя молниеносными ударами дубинки перебил кисть и сломал пару ребер первому, а второму мгновенье спустя проломил череп с тошнотворным треском. Самый крупный из разбойников — парень с мертвенно-холодными глазами, всего несколько секунд назад державший нож у моего горла, — выставил вперед лезвие и начал медленно приближаться к моему спасителю, по-кошачьи пружинисто прыгая на полусогнутых ногах из стороны в сторону, резко подаваясь всем корпусом вправо-влево и совершая прочие обманные движения с ловкостью бывалого поножовщика.

Мужчина в коричневом отскочил назад, уворачиваясь от широкого полосующего удара лезвия, которое непременно распороло бы ему живот, когда бы не его прыткость. В следующий момент мой спаситель прыгнул вперед — с проворством, неожиданным для человека столь солидной комплекции, — и резким ударом дубинки сверху вниз перебил бандиту руку, возвратным ударом снизу вверх раздробил челюсть, потом саданул верзилу в пах с такой силой, что я сам невольно скривился и вскрикнул, и напоследок треснул уже осевшего на колени противника по затылку, после чего тот повалился лицом в грязь и больше не шевелился.

Теперь в сознании оставался только первый головорез, с перебитой кистью и сломанными ребрами. Он шаткой поступью уходил в глубину темного переулка.

Мой спаситель догнал его, рывком развернул к себе, дважды ударил по лицу своей короткой, но смертоносной дубинкой, пинком повалил наземь, а потом с размаха огрел громко стонущего парня по голове. Стоны прекратились.

Затем мужчина в коричневом костюме направился ко мне.

Признаюсь, я попятился, умоляюще вскинув руки. Я и так уже едва не испачкал исподнее. Только немыслимая — я бы даже сказал невероятная — молниеносность произошедшей сейчас схватки не позволила мне обделаться от страха.

Я много раз описывал в своих сочинениях различные драки, но под моим пером все насильственные действия обретали почти хореографический характер, складываясь из продуманных, замедленных движений. Реальная схватка, произошедшая у меня на глазах сейчас, — безусловно, самая страшная и жестокая из всех, когда-либо мною виденных, — продолжалась не долее семи-восьми секунд. Я осознал, что меня запросто может вырвать, если только чудовище в коричневом костюме не убьет меня прежде. Я выставил вперед ладони и попытался заговорить.

— Все в порядке, мистер Коллинз, — сказал мужчина, убирая в карман дубинку.

Он крепко взял меня под локоть и повел обратно к хорошо освещенной широкой улице. Кареты и кебы катили по мостовой как ни в чем не бывало.

— Вы… вы… кто? — с трудом выдавил я. Сильными пальцами незнакомец стискивал мою руку, точно кузнечными клещами.

— Мистер Баррис, сэр. К вашим услугам. Вам надобно воротиться в гостиницу, сэр.

— Баррис? — переспросил я и устыдился своего слабого, дрожащего голоса.

Я всегда гордился своей способностью сохранять спокойствие в трудных ситуациях, на суше ли, на море ли (хотя в последние месяцы и годы, не стану отрицать, своей невозмутимостью я был отчасти обязан лаудануму).

— Да, сэр. Реджинальд Баррис. Сыщик Реджинальд Баррис. Для друзей — просто Реджи, мистер Коллинз.

— Вы из бирмингемской полиции? — спросил я.

Мы повернули на восток — мой спутник по-прежнему держал меня под локоть — и быстро зашагали по улице.

Баррис рассмеялся.

— О нет, сэр. Я работаю на инспектора Филда. Приехал из Лондона через Бристоль, как и вы, сэр.

Писатели в своих сочинениях довольно часто используют определение «ватные» применительно к слову «ноги» — это избитое выражение. Любой человек, у которого ноги действительно становятся ватными и непослушными, чувствует себя по-дурацки — особенно любитель морских путешествий вроде меня, способный запросто прогуливаться по ходящей ходуном палубе в штормовых водах Ла-Манша.

— Может, нам стоит вернуться? — с усилием проговорил я. — Те трое парней, наверное, серьезно ранены.

Баррис (если это было его настоящее имя) хихикнул.

— О, они и вправду серьезно ранены, ручаюсь вам, мистер Коллинз. Один мертв. Но мы не вернемся. Пускай себе валяются там.

— Мертв? — тупо переспросил я. В такое я не мог поверить. Не желал поверить. — Мы должны сообщить в полицию.

— В полицию? О нет, сэр. Я так не считаю. Инспектор Филд мигом выгонит меня с работы, коли я допущу, чтобы мое имя и название нашего частного сыскного бюро появились в бирмингемских и лондонских газетах. А вам, мистер Коллинз, наверняка придется задержаться здесь на несколько дней. И потом еще не раз возвращаться сюда для дачи свидетельских показаний в бесконечных дознаниях и судебных слушаниях. И все из-за трех паршивых уличных грабителей, собиравшихся перерезать вам глотку ради вашего кошелька? Пожалуйста, сэр, выбросьте из головы подобные мысли.

— Я не понимаю, — проговорил я. Мы свернули на еще более широкую, оживленную улицу, ярко освещенную фонарями. Отсюда я уже и сам нашел бы дорогу к гостинице. — Филд послал вас… охранять меня? Защищать?

— Да, сэр. — Баррис наконец отпустил мою руку, и я почувствовал, как кровь стремительно побежала по сосудам, ранее передавленным сильными пальцами моего спутника. — То есть нас двое, сэр. Я и мой коллега… э-э… сопровождаем вас с мистером Диккенсом в этой поездке. На случай, если вдруг появится мистер Друд. Или его агенты.

— Друд? — повторил я. — Агенты? По-вашему, тех троих парней подослал Друд, чтобы они меня убили?

При этой мысли я снова почувствовал позыв к опорожнению кишечника. До сего момента вся история с Друдом представлялась мне просто остроумной, пусть и несколько утомительной игрой.

— О нет, сэр. Я совершенно уверен, что эти мерзавцы не имеют никакого отношения к Друду, за которым охотится инспектор. Ни малейшего, сэр. Даже не сомневайтесь.

— Но почему вы так уверены? — спросил я. Впереди уже показалась моя гостиница.

Баррис едва заметно улыбнулся.

— Они белые, сэр. Друд почти никогда не пользуется услугами белых, хотя изредка на него работают немцы или ирландцы. Нет, он послал бы китайцев, или ласкаров, или индусов, или даже черномазых из сошедшей на берег матросни, если бы хотел убить вас здесь или в Бристоле, сэр. Ну что ж, вот и ваша с мистером Диккенсом гостиница, мистер Коллинз. Там дежурит мой коллега, он возьмет вас под охрану, как только вы войдете в вестибюль. Я постою здесь, пригляжу за вами, пока вы не скроетесь за дверью.

— Коллега? — повторил я.

Но Баррис уже отступил в темный проулок и поднес руку ко лбу, словно дотрагиваясь до невидимого котелка.

Я повернулся и неверной поступью двинулся к ярко освещенному входу в гостиницу.

Я не собирался никуда идти после столь ужасного приключения. Однако, приняв ванну и выпив по меньшей мере четыре чашки лауданума (я опорожнил фляжку и снова наполнил из тщательно упакованной бутыли, хранившейся в моем чемодане), я все-таки решил облачиться в приличествующее случаю парадное платье и посетить выступление Диккенса. В конце концов, я приехал в Бирмингем именно за этим.

Со слов Уиллса и Долби я знал, что в течение пары часов перед ежевечерним представлением Диккенс решительно не расположен к общению. Он со своим импресарио уже отправился в театр пешком, а я взял кеб чуть позже. Я не имел ни малейшего желания еще раз в одиночестве прогуляться по улицам Бирмингема. (Если сыщик Баррис или его коллега и следили за мной, то я нигде их не приметил, когда вышел из кеба у служебного входа театра.)

Часы показывали четверть восьмого, и публика только начинала съезжаться. Я стоял в глубине зала и наблюдал за газовым техником и осветителем — они вышли на сцену, внимательно осмотрели конструкцию из темных труб и фонарей со всех сторон, а потом удалились. Через минуту газовый техник вернулся один, подправил что-то в верхнем ряду ламп, скрытых за обтянутым темно-бордовой тканью огромным щитом, и снова ушел. Несколько минут спустя техник появился в третий раз и включил освещение. Вспыхнувшие в темноте огни, пока еще тусклые, но уже позволявшие отчетливо разглядеть чтецкую кафедру, произвели поразительное впечатление. К тому времени уже несколько сотен людей сидели на своих местах, и все они разом умолкли и уставились на сцену с напряженным интересом, ощутимым почти физически.

Через несколько секунд из-за кулис неторопливо вышел Джордж Долби. Он с важным видом окинул взором осветительную установку и кафедру, обвел глазами зрительный зал, потом поставил на столик графин с водой, значительно кивнул, словно удовлетворенный своим существенным вкладом в дело, и медленно удалился за высокий задник. Когда я сам зашел за кулисы и случайно оказался на шаг впереди Долби, мне вспомнилась самая известная ремарка из шекспировской «Зимней сказки»: «Выходит, преследуемый медведем».

Диккенс в своей уборной уже переоделся в вечерний костюм. Я порадовался, что и сам нарядился подобающим случаю образом, хотя все мои знакомые знали, как мало меня заботят условности, связанные с формой одежды. Однако нынче вечером белый галстук и фрак казались весьма уместными… даже необходимыми.

— О дорогой Уилки! — воскликнул Неподражаемый, завидев меня. — Как мило с вашей стороны, что вы решили посетить мое выступление.

Он выглядел совершенно спокойным, но складывалось впечатление, будто он напрочь забыл, что сегодня я ехал из Бристоля в Бирмингем вместе с ним.

На туалетном столике стоял букет алых гераней, и Диккенс срезал два цветка — один вставил себе в петлицу, другой — мне.

— Пойдемте. — Он поправил золотую цепочку от часов и в последний раз взглянул в зеркало, проверяя, все ли пуговицы застегнуты и в порядке ли у него борода и напомаженные кудри. — Посмотрим одним глазком на бирмингемцев в надежде, что они уже начинают проявлять нетерпение.

Мы вышли на сцену за дощатой перегородкой, где все еще топтался Долби. Диккенс показал узкую щель в заднике, сквозь которую, если раздвинуть складки ткани, был виден весь зрительный зал, теперь уже почти полностью заполненный и возбужденно гудящий, и дал мне глянуть в нее. В тот момент даже меня охватила нервная дрожь, и я невольно задался вопросом, смогу ли когда-нибудь я, при всем своем актерском опыте, выступать с публичными чтениями, не испытывая нервозности. Однако сам Диккенс не выказывал ни малейших признаков волнения. Он кивнул подошедшему газовому технику, и тот спокойно вышел на сцену, чтобы окончательно настроить освещение. А Неподражаемый приник глазом к щели в ширме и прошептал: «Больше всего я люблю эти последние минуты перед началом выступления, Уилки».

Я придвинулся к нему так близко, что чуял запах помады, исходящий от его волос, и тоже смотрел в щель. Внезапно лампы ярко вспыхнули эффектнейшим образом, высветив из темноты лица двух тысяч зрителей. По залу прокатился восхищенный вздох.

— Вам лучше занять свое место в партере, друг мой, — прошептал Диккенс. — Я повременю еще минуту-другую, чтобы они совсем уже извелись от нетерпения, а потом мы начнем.

Я не понял, шутит он или нет, а потому кивнул и двинулся прочь в темноте, ощупью спустился по боковым ступенькам, пробрался в самый конец зала, двигаясь навстречу потоку припозднившихся зрителей, а потом прошел по центральному продольному проходу в обратном направлении, к широкому поперечному проходу, где находилось мое место. Я попросил Уиллса оставить за мной место именно в этом ряду, чтобы во время антракта, предусмотренного в двухчасовом выступлении, мне было легче выскользнуть из зала и пройти в уборную к Диккенсу. В ярком свете газовых ламп темно-бордовый ковер на сцене, незатейливый столик и даже графин с водой выглядели весьма внушительно и многообещающе.

Когда из-за кулис выступила стройная фигура Диккенса, грянули аплодисменты, в считаные секунды переросшие в оглушительную овацию. Никак не отреагировав на рукоплескания, Неподражаемый прошел к столику, налил в стакан воды из графина и стал ждать, когда шум уляжется, с невозмутимым видом человека, выжидающего удобного момента, чтобы перейти через запруженную экипажами улицу. Когда наконец установилась тишина, Диккенс… ничего не сделал. Он просто стоял на сцене и смотрел на публику, время от времени слегка поворачивая голову туда-сюда, чтобы видеть всех и каждого. Казалось, он встретился глазами со всеми до единого присутствующими — а в зале в тот вечер собралось свыше двух тысяч человек.

Двое-трое опоздавших все еще искали свои места в задних рядах, и Диккенс с полным спокойствием, невесть почему производящим жутковатое впечатление, подождал, когда они усядутся. Потом он несколько секунд смотрел на них бесстрастным, пристальным, но одновременно чуть вопросительным взглядом.

Потом он начал.

Спустя несколько лет после того вечера в Бирмингеме Долби как-то сказал мне: «В последние годы Шеф выступал так, что каждый из сидящих в зале чувствовал себя не слушателем или зрителем, а полноправным участником спектакля. Не сторонним наблюдателем, а проводником неведомой силы».

Проводником неведомой силы. Да, возможно. Или одержимым на манер столь популярных в мою эпоху спиритов, в которых предположительно вселялись духи, указующие путь в потусторонний мир. Да, во время чтений одержимым казался не один только Чарльз Диккенс — вся публика присоединялась к нему. Как вы впоследствии поймете, к нему было трудно не присоединиться.

Мне печально сознавать, дорогой читатель, что никто из представителей вашего поколения не видел и не слышал, как Чарльз Диккенс читает свои произведения. Сегодня, когда я пишу сии строки, ученые уже пробуют записывать голоса на различных цилиндрических валиках — почти так же, как фотографы запечатлевают человеческие образы на покрытых особым составом пластинах. Но все подобные эксперименты начались только после смерти Чарльза Диккенса. Никто из живущих в вашу эпоху никогда не услышит его высокий, слегка пришепетывающий голос и не увидит диковинных метаморфоз, творившихся с Неподражаемым и публикой в ходе представлений, — не увидит, поскольку на моей памяти его ни разу не фотографировали на сцене дагерротипным или иным способом (и поскольку в наши дни процесс фотографической съемки, весьма продолжительный, требовал от позирующего полной неподвижности, а Диккенс всегда находился в движении). Выступления Неподражаемого не имели аналогов в наше время, и, осмелюсь предположить, никто так и не сравнился с ним в будущем (если писательское ремесло вообще сохранилось до ваших дней).

Чарльз Диккенс читал главы из своей последней рождественской повести, и мне явственно чудилось — даже несмотря на ослепительный блеск газовых фонарей, — будто над ним клубится странное переливчатое облако. Думаю, это было эктоплазматическое воплощение сразу всех созданных писателем персонажей, которых теперь он одного за другим призывал выступать перед нами.

Когда очередная фантомная сущность вселялась в него, у Диккенса тотчас менялась осанка. Он то резко вскидывал голову и расправлял плечи, то горбился от отчаяния, то принимал томно-ленивую позу в зависимости от воли персонажа, чей дух пребывал в нем в данный момент. Лицо писателя всякий раз преображалось почти до неузнаваемости: одни лицевые мышцы расслаблялись, другие напрягались и приходили в движение. Хищные улыбки, плотоядные оскалы, злобные гримасы, заговорщицкие прищуры, совершенно нехарактерные для хозяина Гэдсхилл-плейс, мелькали на лице этого вместилища духов, стоявшего на сцене перед нами. Голос Диккенса ежесекундно менялся, и во время стремительных диалогов, произносимых без малейших заминок и пауз, складывалось впечатление, будто он одержим сразу двумя или тремя демонами.

Я и прежде неоднократно слышал, как в процессе чтения Неподражаемый мгновенно переходит от хриплого, скрипучего, шепелявого шепота Феджина — «Эге! Мне нравится этот парень. Он может нам пригодиться. Он уже знает, как дрессировать девушку. Притаитесь, как мышь, мой милый, и дайте мне послушать, о чем они говорят, дайте мне их послушать» — к унылому тенорку мистера Домби, потом к жеманному сюсюканью мисс Сквирс, а потом к говору кокни, воспроизвести который с такой поразительной точностью не мог ни один английский актер наших дней.

Но тем вечером всех нас потрясла не только эта замечательная способность менять голос и манеру речи. В момент, когда Диккенс переходил от одного персонажа к другому (или когда один персонаж покидал его тело, а другой в него вселялся), он преображался полностью. Когда он перевоплощался в еврея Феджина, его обычная, почти по-военному стройная осанка исчезала, уступая место старческой сутулости; лоб словно становился выше и шире, а брови гуще; глаза глубоко западали и загорались зловещим огнем. Руки Диккенса, остававшиеся в покое, покуда он читал текст повествовательно-описательного характера, суетливо шевелились, нервно потирали одна другую, дрожали от алчности и всё норовили спрятаться в рукава, когда они принадлежали Феджину. Во время выступления Неподражаемый постоянно расхаживал взад-вперед за чтецкой кафедрой — и уверенная, плавная поступь, какой он двигался, будучи самим собой, сменялась вороватой, украдчивой, по-кошачьи мягкой поступью, когда в нем пребывал дух Феджина.

«Все персонажи, в которых я перевоплощаюсь, для меня также реальны, как для публики, — сказал мне Диккенс перед самым турне. — Для меня самого плоды моего вымысла реальны до такой степени, что я не вызываю своих персонажей в воображении, а вижу словно воочию, ибо они возникают передо мной во всей полноте телесности. И публика тоже видит эту реальность».

В тот вечер я действительно ее увидел. Не знаю, что именно явилось тому причиной — недостаток ли кислорода, вызванный горением многочисленных газовых фонарей, или месмерический эффект, производимый ярко освещенными лицом и руками Диккенса, резко выделявшимися на темно-бордовом фоне, — но я ежесекундно чувствовал на себе пристальный взгляд писателя, даже когда он смотрел глазами одного из своих персонажей, и постепенно, вместе со всеми остальными зрителями, погрузился в своего рода транс.

Когда Диккенс снова становился самим собой, читая авторский текст, а не монологи и диалоги своих героев, я слышал неколебимую самонадеянность в его голосе, видел торжествующий блеск в глазах и ощущал исходящие от него волны агрессивности, замаскированной под уверенность, — он явно упивался сознанием, что способен на протяжении столь длительного времени гипнотизировать двухтысячную толпу.

Потом чтение рождественской повести и глав из «Оливера Твиста» завершилось, первое полуторачасовое отделение представления закончилось, и Диккенс повернулся и удалился со сцены, проигнорировав неистовую овацию точно так же, как сделал при первом своем появлении перед публикой.

Я потряс головой, словно пробуждаясь от сна, и направился за кулисы.

Диккенс лежал пластом на кушетке и выглядел совершенно обессиленным. Долби суетился вокруг, отдавая распоряжения официанту, выставлявшему на столик бокал охлажденного шампанского и тарелку с дюжиной устриц. С трудом приподнявшись на локте, Диккенс принялся высасывать устриц из раковин и прихлебывать шампанское.

— Вечером Шеф не в состоянии съесть ничего, кроме устриц, — прошептал мне Долби.

Услышав шепот, Диккенс поднял глаза и промолвил:

— Дорогой Уилки… прекрасно с вашей стороны, что вы заглянули ко мне. Вам понравилась первая часть выступления?

— Да, — ответил я. — Это было… замечательно… как всегда.

— Кажется, я говорил вам, что заменю главы из «Доктора Мериголда» на что-нибудь другое, коли приму подобные ангажементы осенью или зимой.

— Но публика любит эту вещь, — сказал я.

Диккенс пожал плечами.

— Не так, как любит «Домби», «Скруджа» или «Никльби», из которого я буду читать через несколько минут.

Я был уверен, что в программу вечера включена сцена суда из «Записок Пиквикского клуба», по обыкновению запланированная на второе получасовое отделение (Диккенс предпочитал заканчивать выступления слезами умиления и смехом), но не стал спорить.

Десять минут уже почти истекли. Диккенс не без труда поднялся с кушетки, бросил подувядшую алую бутоньерку на поднос и вставил в петлицу свежий цветок.

— Я подойду к вам после выступления, — сказал я и вышел прочь, чтобы присоединиться к охваченным нетерпением людям в зрительном зале.

Когда аплодисменты стихли, Диккенс раскрыл книгу и сделал вид, будто читает вслух: «Николас Никльби в школе мистера Сквирса… Глава первая». Значит, все-таки Никльби.

Сейчас я не замечал в нем ни малейших признаков усталости, столь резко бросавшейся в глаза за кулисами. Диккенс выглядел даже более энергичным и оживленным, чем в первом полуторачасовом отделении. Он принялся читать и снова моментально приковал к себе внимание всех присутствующих, точно мощный магнит, притягивающий великое множество компасных стрелок. И снова пристальный взор Неподражаемого вперился, казалось, сразу во всех и каждого из нас.

Несмотря на такое магнетическое притяжение, мысли мои начали блуждать. Я стал думать о посторонних вещах — о своем романе «Армадейл», выходившем в свет в двух томах через неделю, — и мне пришло в голову, что надо бы определиться с темой и сюжетом следующей книги. Пожалуй, стоит написать что-нибудь покороче и еще более сенсационное, но с сюжетом попроще, чем в хитроумно запутанном «Армадейле»…

Я вдруг встрепенулся и вернулся к действительности.

В огромном зале все переменилось. Свет померк, загустел и растекался от сцены медленными, почти вязкими волнами.

Царила тишина. Не прежнее зачарованное молчание двух с лишним тысяч людей, которое изредка нарушалось приглушенными покашливаниями, пробегающими по рядам смешками, скрипом кресел и шорохами движения, а мертвая тишина. Такое ощущение, будто все зрители разом скончались. До слуха моего не доносилось ни самого слабого вздоха, ни самого легкого шороха. Я осознал, что не слышу даже собственного дыхания и не чувствую биения собственного сердца. Зал бирмингемского театра превратился в гигантский склеп и погрузился в гробовое безмолвие.

В следующий миг я различил в темноте многие сотни тонких белых шнуров — одним концом привязанные к среднему пальцу правой руки всех до единого присутствующих, они тянулись вверх. В густом мраке я не мог разглядеть точку над нашими головами, где сходились две с лишним тысячи шнуров, но догадался, что все они соединены с массивным колоколом под потолком. Все мы находились в мертвецкой. Шнуры (похоже — шелковые) привязаны к нам на случай, если вдруг один из нас окажется живым. Звон колокола — вне всяких сомнений, нестерпимо страшный для слуха — призван привлечь неведомо чье внимание, если кто-то из нас пошевелится.

Понимая это и зная, что в полном покойников зале один только я остался в живых, я затаил дыхание и неподвижно замер на месте, стараясь не потянуть случайно за шнур, привязанный к среднему пальцу моей правой руки.

Устремив взгляд на окутанную мраком сцену, я обнаружил, что лицо и руки, смутно белеющие там в мерклом свете газовых ламп, принадлежат уже не Чарльзу Диккенсу.

Со сцены в зал смотрел Друд.

Я сразу узнал мертвенно-бледную физиономию, жесткие пучки волос над изуродованными ушами, безвекие глаза, безобразно короткий нос (просто две подрагивающие перепонки над дырой в черепе), судорожно шевелящиеся длинные пальцы и тусклые глаза, что безостановочно двигались вправо-влево.

Руки у меня задрожали. В сотне футов надо мной глухо загудел колокол.

Друд резко повернул голову и вперил в меня тусклый взор.

Я вздрогнул всем телом. Колокол гулко зарокотал, потом тяжело громыхнул. Больше ни один мертвец в зале так и не шелохнулся.

Друд вышел из-за кафедры и выступил вперед из расплывчатого прямоугольника света. Он спрыгнул с подмостков и заскользил вверх по проходу между креслами. Теперь я трясся, словно в малярийном ознобе, но не находил в себе сил сдвинуться с места или хотя бы отвести в сторону взгляд.

Я уже чуял запах, исходивший от Друда. Так пахнет Темза близ Тигровой бухты, где гниет пропитанный смрадными миазмами притон Опиумной Сэл, в пору отлива, когда обнажаются прибрежные наслоения нечистот.

В руке Друд держал какой-то предмет. К моменту, когда он оказался шагах в двадцати от меня, я разглядел нож, диковинный нож, какого мне не доводилось видеть никогда прежде. Тонкая рукоятка скрывалась в бледном костлявом кулаке египтянина, а лезвие представляло собой полукруглую металлическую пластину с бритвенно-острым изогнутым краем, покрытую иероглифами. Оно имело по меньшей мере восемь дюймов в длину и походило на развернутый веер, торчащий из крепко стиснутого кулака.

«Беги! — приказал я себе. — Спасайся! Кричи!»

Я не мог даже пальцем пошевелить.

Друд навис надо мной, и в ноздри мне ударил затхлый смрад Темзы, когда он открыл рот. Я видел бледно-розовый язык, мелькающий за редкими, острыми зубами.

— Вот видиш-ш-шь, — прошипел он, отводя руку с ножом назад и в сторону для удара, призванного снести мне голову с плеч, — как вс-с-се прос-с-сто?

В следующий миг Друд стремительно полоснул лезвием, и оно легко рассекло мне бороду, галстук, горло, трахею, пищевод и позвоночник, не встретив ни малейшего сопротивления.

Публика бешено зааплодировала. Кисельно-густой воздух разредился до нормальной плотности. Шелковые шнуры исчезли.

Диккенс двинулся прочь со сцены, не обращая внимания на овацию, но Джордж Долби встал в кулисах у него на пути. Через секунду Неподражаемый вернулся на прежнее место, под яркие лучи газовых ламп, и вскинул ладони, призывая публику к молчанию.

— Дорогие друзья, — сказал он, когда в огромном зале установилась тишина, — похоже, произошла ошибка. Вернее, я допустил ошибку. Программой концерта предусматривалось чтение сцены суда из «Пиквикского клуба» во втором отделении, но я по забывчивости взял «Николаса Никльби» и стал читать из него. Вы милостиво простили мне мою оплошность и великодушно наградили меня рукоплесканиями. Час уже поздний… мой хронометр показывает ровно десять: точное время, когда должен закончиться наш вечер… но если вы желаете услышать сцену суда — и аплодисментами дадите мне понять это, — я с огромной радостью присовокуплю к незапланированному номеру еще один.