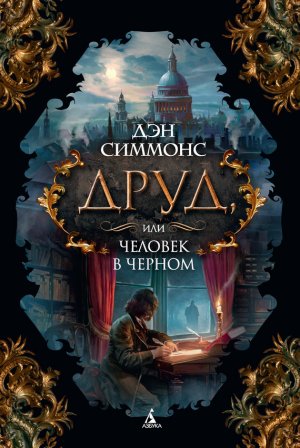

Друд, или Человек в черном Симмонс Дэн

Прошло еще четыре дня, прежде чем Уиллсу, Фрэнку Берду и мне представилась возможность поприветствовать Диккенса. Он приехал поездом из Пекхэма к раннему ужину с Фехтером и остальными, а потом мы все отправились в «Адельфи», чтобы Диккенс наконец посмотрел «Проезд закрыт».

Я был более чем готов выразить сострадательное беспокойство и даже потрясение в связи с немощным, изнуренным состоянием Диккенса после американского турне, но Берд на вокзале изъявил общее наше мнение, громко воскликнув: «О боже, Чарльз! Да вы помолодели лет на семь!»

Истинная правда. Ни малейшего намека на хромую опухшую ногу, столь часто упоминавшуюся в письмах. В Америке Диккенс немного похудел, но от этого стал выглядеть моложе и здоровее. За восемь дней плавания он по-настоящему отдохнул от всех забот, а его лицо, всегда быстро загоравшее, приобрело бронзовый оттенок за долгие часы, проведенные на палубе под весенним солнцем. Даже волосы и борода у него стали темнее и гуще. Глаза у Неподражаемого оживленно блестели, улыбка не сходила с губ, а его смех и звучный голос разносились по всей ресторации, где мы ужинали, и гулко резонировали в карете, отвезшей нас пятерых в «Адельфи» после ужина.

— Боже мой, Уилки, — тихо проговорил Диккенс, когда мы отдавали наши шляпы, перчатки и трости театральной служащей, — я знал, что вы были больны, но выглядите вы просто ужасно, старина. Бледны лицом, весь трясетесь и шаркаете ногами, как Теккерей незадолго до смерти. Что за хворь такая точит вас изнутри?

Точит изнутри. Ах, как умно. Ах, как… смешно. Я слабо улыбнулся Диккенсу и ничего не ответил.

Позже, во время спектакля, я испытал изрядное потрясение.

Наша небольшая группа разместилась в авторской ложе — за исключением Фехтера, разумеется, который сразу по прибытии в театр бросился за кулисы, чтобы загримироваться и стошнить в тазик перед представлением (возможно, в роли злодея Обенрейцера он выступал в Англии последний месяц, ибо у него быстро ухудшалось здоровье). Несмотря на собственную болезнь, я в течение пяти предыдущих месяцев сидел в этой ложе много раз, но сегодня на спектакле впервые присутствовал Диккенс, начинавший вместе со мной работу над пьесой. Естественно, зал стоя приветствовал Неподражаемого бурной овацией еще перед открытием занавеса. Но я этого ожидал, а потому не почувствовал себя уязвленным.

Нет, потрясением для меня стала сама пьеса. Если считать вместе с репетициями, я видел «Проезд закрыт» с начала и до конца раз тридцать, самое малое. Я знал наизусть все до единой реплики, как в изначальном виде, так и в переработанном. Я с точностью до секунды знал, когда тот или иной герой уйдет за кулисы или выйдет на сцену.

Но сегодня у меня было такое впечатление, будто я смотрю спектакль впервые.

А если точнее, дорогой читатель, такое впечатление, будто один мой глаз видит спектакль впервые. Головная боль, никогда не отпускавшая меня полностью, по обыкновению, сосредоточилась за правым глазом и обострилась до такой степени, что мне казалось, глазное яблоко вот-вот зашипит, как шипит кувшин хорошего грога, когда мальчишка-прислужник сует в него добела раскаленный железный прут, чтобы нагреть напиток. И я ощущал там энергичное шевеление скарабея. Временами мне казалось, что он прогрызает ход наружу, намереваясь выглянуть из моей правой глазницы.

И вот, когда я сидел в авторской ложе, держась то за правый висок, то за левый, украдкой прикрывая ладонью то левый глаз, то правый, меня не оставляло впечатление, будто я впервые смотрю пьесу, мною написанную и много раз виденную прежде.

Я тотчас осознал, что сцена в сиротском доме, где найденышей секут розгами, скорее смехотворна в своей нелепости, нежели пронзительно печальна, — несмотря на бурный эмоциональный отклик легковерной публики. То обстоятельство, что все душещипательные эпизоды писал главным образом Диккенс, служило слабым утешением.

Смерть нашего Уолтера Уайлдинга (от разбитого сердца и угрызений совести, вызванных сознанием, что он случайно унаследовал состояние и имя другого человека), как обычно, исторгла у зрителей слезы, но у меня вызвала тошноту. Несусветная чушь. Бред собачий. Я недоумевал, как вообще серьезный писатель мог состряпать столь нелепую сцену? А теперь Фехтер расхаживает взад-вперед в обличье злодея Обенрейцера. Какой дурацкий персонаж. Какой дурацкий спектакль.

В свое время я показал Фехтеру один абзац из опубликованной повести, дававший ключ к пониманию душевного склада и скрытых мотивов этого персонажа. Сейчас я удрученно вспомнил те слова:

Но Обенрейцер обладал следующей странной особенностью: время от времени глаза его застилала некая безымянная пелена (несомненно призванная усилием собственной его воли), которая полностью скрывала всякое выражение его лица, помимо в высшей степени внимательного. Это ни в коем случае не означало, что он всецело сосредоточивал внимание на собеседнике или хотя бы на звуках и предметах окружающего мира. Скорее, он настороженно следил за ходом собственных своих мыслей, а равно за известным наверное или предполагаемым ходом мыслей других людей.

Я помнил, как писал этот абзац почти год назад, и помнил также, как гордился тогда своей способностью изобразить сложные психические и физические особенности злодея. В то время я полагал, что описываю собственное тайное отношение к обществу — лицемерному и исполненному решимости расстроить все мои честолюбивые планы.

Но сейчас я вдруг ясно осознал: данный отрывок из первоначальной рождественской повести — так называемый ключ к образу Обенрейцера — попросту бездарен. Бездарен, глуп и лишен всякого смысла. А Фехтер, руководствуясь моей подсказкой, наделил своего Обенрейцера крадущейся, вороватой походкой в сочетании с безумным пристальным взглядом, слишком часто устремленным в никуда, каковые черты сейчас наводили меня на мысль не об умном, расчетливом негодяе, а скорее о деревенском придурке, пережившем сильное сотрясение мозга.

Но зрителям Обенрейцер нравился.

Нравился им и наш новый герой Джордж Вендейл (принимавший эстафетную палочку героизма из рук Уолтера Уайлдинга, когда последний умирал от безвинного стыда). Я же сегодня отчетливо увидел, что Джордж Вендейл — идиот почище Обенрейцера с его вороватой поступью, самодовольными ухмылками и тупо вытаращенными глазами. Даже трехлетний ребенок легко распознал бы бесконечные козни и постоянное вранье Обенрейцера, однако Вендейл — и несколько сотен зрителей, присутствовавших нынче на представлении, — безоговорочно соглашались с нашим дурацким исходным положением, что данный персонаж просто славный, доверчивый малый.

Если бы человечество породило еще хоть несколько таких славных, доверчивых малых, как Джордж Вендейл, оно давным-давно вымерло бы от собственной тупости.

Даже сцены в Швейцарских Альпах, ясно увидел я, вооруженный беспощадно-острым скарабеевым зрением, были чудовищно глупыми и совершенно лишними здесь. Действие постоянно переносилось из Лондона в Швейцарию и обратно без всякой необходимости, с единственной целью представить на обозрение горный пейзаж наподобие тех, какие видели мы с Диккенсом во время нашего путешествия через Альпы в 1853 году. Последние сцены, где возлюбленная Вендейла, Маргерит Обенрейцер (прекрасная и безгрешная племянница злодея), сообщает, что Вендейл вовсе не погиб, когда его столкнули с ледника год назад, но все это время находился под ее тайной опекой в уютном шале, расположенном, надо полагать, прямо у подножья вышеупомянутого ледника, едва не заставили меня разразиться презрительным хохотом.

Сцена, где Обенрейцер Хитроумный (который и заманил Вендейла на ледник над пропастью годом ранее) лезет на опасный ледяной склон по той единственной причине, что для полного счастья в конце пьесы требовалось убить отрицательного героя, довела вновь пробудившийся во мне скептицизм до последнего мыслимого предела. Мне безумно хотелось, чтобы тем вечером Фехтер низринулся в настоящую бездонную пропасть, а не плюхнулся с высоты восьми футов на кучу тюфяков, сокрытых от взоров публики за размалеванным фанерным задником, изображающим ледник.

Мне пришлось закрыть глаза на финальной сцене, где мертвое тело Обенрейцера доставляют в швейцарскую деревушку, празднующую бракосочетание Вендейла и Маргерит (почему они женятся там, а не в Лондоне, скажите на милость?), и уносят на носилках за левую кулису, тогда как счастливые новобрачные в великом ликовании удаляются за правую кулису, — а зрители одновременно освистывают похороны злодея и со слезами умиления на глазах рукоплещут свадьбе. Такое противопоставление, представлявшееся нам с Диккенсом очень остроумным, когда мы набрасывали мизансцену на бумаге, сейчас показалось мне, обретшему скарабееву ясность зрения, по-детски наивным и нелепым. Но публика бурно свистала и рукоплескала, когда труп Фехтера уносили за левую кулису, а наши новобрачные укатывали в свадебной карете за правую.

В зрительном зале сидели одни идиоты. Спектакль играли полные идиоты. Пьеса была идиотской мелодрамой, сочиненной бездарным идиотом. В вестибюле после спектакля — и после того, как добрых пятьсот человек подошли, чтобы пожать Диккенсу руку или выразить восхищение его замечательной драмой (обо мне, настоящем авторе, почти никто не вспомнил, каковое обстоятельство нисколько не огорчило меня теперь, когда на меня снизошло прозрение), — Диккенс сказал мне:

— Что ж, дорогой Уилки, пьеса превосходна, спору нет. Но, выражаясь языком вашего «Лунного камня», она по-прежнему остается необработанным алмазом. Там есть великолепные сцены… просто великолепные! Но все-таки она малость затянута.

Я уставился на него. Да один ли спектакль мы с ним смотрели?

— В нынешней постановке слишком много упущено по части выразительности актерской игры, — продолжал Диккенс. — Упущены многочисленные возможности усилить драматизм образов и нагляднее показать низкое коварство Обенрейцера.

Мне пришлось призвать на помощь все свои силы, чтобы не рассмеяться в лицо Неподражаемому. Последнее, в чем нуждалась эта огромная дымящаяся куча пафосно-мелодраматического дерьма, так это в еще большей выразительности актерской игры, в усилении драматизма образов и в нагляднейшей демонстрации низкого коварства. Что здесь действительно требуется, подумал я, так это лопата и глубокая яма где-нибудь подальше.

— Как вы наверняка знаете, Фехтеру, возможно, вскоре придется выйти из спектакля по причине здоровья, — продолжал Диккенс, — но мы твердо решили поставить новую версию «Проезда» в парижском Театре Водевиля в начале следующего месяца и надеемся, что Фехтер рано или поздно повторит свой успех в роли Обенрейцера.

«Повторит наш публичный позор», — только и подумал я.

— Я лично прослежу за переработкой пьесы и, возможно, потружусь в Театре Водевиля режиссером-постановщиком спектакля, — сказал Диккенс. — Надеюсь, вы поедете с нами, Уилки. Дело предстоит интересное.

— Боюсь, я не смогу составить вам компанию, Чарльз, — сказал я. — Мне просто-напросто здоровье не позволит.

— А-а… — протянул Неподражаемый. — Очень жаль. — В его голосе я не услышал искреннего сожаления, но явственно различил нотки облегчения. — Ну ладно, — торопливо проговорил он. — Фехтер сейчас слишком изнурен, чтобы присоединиться к нам, так что я загляну к нему за кулисы и передам наши поздравления с блестящим выступлением в роли Обенрейцера — возможно, последнем… по крайней мере, в этой версии пьесы!

С этими словами Диккенс быстро пошел прочь, по пути принимая поздравления от последних театралов, тянувшихся к выходу.

Берд, собиравшийся присоединиться к нам, болтал с какими-то своими знакомыми, поэтому я вышел на улицу. В воздухе висел густой запах конского навоза, как всегда бывает возле театров, когда кареты и наемные экипажи разъезжаются в разные стороны, увозя принаряженных зрителей. Зловоние казалось весьма уместным.

Диккенс заставил нас с Бердом прождать более получаса. Позже я узнал, что он ссудил рыдающего Фехтера двумя тысячами фунтов, каковой факт раздражил меня тем сильнее, что всего две недели назад я дал взаймы глупому актеру тысячу фунтов, совсем для меня не лишнюю.

Пока я ждал на улице, где стоял запах скотного двора, я хорошо приложился к серебряной фляжке с лауданумом и сообразил, что, несмотря на все свои разговоры о театральном триумфе в Париже, Диккенс не задержится там дольше первой недели июня.

Друд и скарабей вернут его в Лондон девятого июня или раньше. Это будет третья годовщина Стейплхерстской катастрофы. У Чарльза Диккенса, я не сомневался, ночью девятого числа назначена встреча, и я поклялся себе, что на сей раз проведу всю ночь с ним.

Я допил остатки лауданума и улыбнулся такой холодной и злобной улыбкой, какую Фехтер в роли Обенрейцера не сумел бы изобразить при всем старании.

Глава 34

В конце мая я узнал, что Кэролайн сейчас проживает у матери Чарльза Клоу, вдовы винокура (это мне сообщила престарелая свекровь Кэролайн, миссис Г***, которая теперь время от времени гостила у нас на Глостер-плейс, поскольку Кэрри не подобало жить в холостяцком доме без того, чтобы к ней хотя б изредка не наведывалась приличия ради какая-нибудь почтенная дама). Они назначили бракосочетание на начало октября. Эта новость нисколько меня не огорчила — напротив, я счел это правильным шагом, сделанным в правильное время правильными людьми. К слову о правильных шагах: получив паническое письмо от Кэролайн, я написал в ответ, что всенепременно помогу ей сочинить и поддерживать до самой смерти любой вымысел о ее прошлом и ее семье (тем паче о собственных своих отношениях с ней), какой она пожелает преподнести мелкобуржуазному и довольно пуританскому клану Клоу.

Тем временем я устроил Кэрри гувернанткой на неполную занятость в одно благородное семейство, хорошо мне знакомое. Работа пришлась девочке по сердцу, и она радовалась, что у нее стали водиться собственные деньги, но лучше всего было то, что хозяева часто представляли ее своим гостям почти как родную дочь. Общаясь с лучшими художниками и литераторами на моих званых обедах, знакомясь с именитейшими представителями английской знати, политическими деятелями и коммерсантами в своем втором доме, юная Кэрри успешно готовилась к выходу в свет.

Кэрри шел шестнадцатый год, а Марте Р*** еще не стукнуло двадцати трех. Марта была гораздо счастливей сейчас, когда я стал чувствовать себя достаточно хорошо, чтобы время от времени навещать ее (разумеется, под видом мужа, «мистера Доусона», возвращающегося из деловых поездок) в комнатах на Болсовер-стрит. Марта знала о существовании Кэролайн и, вероятно, догадывалась, что Кэролайн была не просто домоправительницей, значившейся в моих ежегодных переписных бланках, но она не проявила никаких эмоций и ничего не сказала, когда я сообщил ей, что «миссис Г*** съехала из моего дома и собирается выйти замуж осенью».

Но Марта, всегда очень пылкая и чувственная, в конце весны и летом была страстной как никогда. Она говорила, что хочет ребенка, но я отшучивался: мол, «бедный мистер Доусон» вынужден так много разъезжать по свету, дабы обеспечить свою любимую женушку, что будет просто несправедливо, если у него появится семья, а он не сможет проводить с ней все время.

Приди, Исида, владычица Небес! Прикажи зачать это дитя в пламени Небт-Хет, священной Нефтис, богини смерти, которая не вечна. Спрячься в укромном месте с дитем Осириса, богом наших предков. Вскорми и взрасти этого младенца в укрытии среди тростника, как ты вскормила и взрастила Гора, владыку Грядущих Вещей. Девочка эта станет сильна телом и умом, она взойдет на алтарь своего отца и станет служить Храму, в коем заключена истина Двух Земель. Услышь нас, о Осирис! Ты, чье дыхание — жизнь! Услышь нас!

Я очнулся от морфинового забытья и обнаружил на прикроватном столике несколько страниц, исписанных в таком духе. Почерк принадлежал Второму Уилки. Я не помнил, чтобы диктовал что-нибудь подобное. Без памяти о содержании ночных сновидений слова казались бессмысленными.

Но мой скарабей утихомирился.

Когда я впервые обнаружил такие страницы, я тотчас развел огонь в камине и сжег всю писанину. После этого я два дня кряду пролежал в постели, воя в голос от боли. Впоследствии каждое утро, когда я выходил из забытья, вызванного вечерней инъекцией морфия, я собирал убористо исписанные листки и клал в шкатулку с замком, которую хранил на верхней полке в чулане при кабинете. Потом я запирал чулан на ключ. Когда-нибудь все это будет предано огню — вероятно, после моей смерти. Тогда скарабей уже не сможет причинить вред.

В мае 1868 года мне пришло в голову, что отсутствие всякой связи между мной и инспектором Филдом невыгодно скорее мне, нежели ему.

Конечно, последняя ночь на подземной реке была поистине ужасна — мне до сих пор виделся в кошмарных снах маленький дикарь, падающий ничком в воду, и у меня остался шрам над линией волос, куда Реджинальд Баррис ударил меня стволом револьвера, — но факт оставался фактом: когда я поддерживал связь с инспектором Филдом, я узнавал от него гораздо больше сведений (о Диккенсе, Друде, Эллен Тернан, о происходящих событиях), чем он получал от меня. Теперь, когда близился час нашего с Диккенсом последнего противоборства (после которого все окончательно убедятся, что я ни в чем ему не уступаю или даже превосхожу его во всех отношениях), я отчетливо осознал, что мне очень нужна именно такая информация, какую поставлял мне инспектор Филд вплоть до января.

Поэтому в мае я принялся разыскивать его.

Как бывший газетный репортер, я понимал, что вернее всего было бы обратиться к кому-нибудь из начальства Столичной полиции или сыскного отдела Скотленд-Ярда. Хотя Филд давно ушел в отставку, кто-нибудь наверняка знает как его собственный адрес, так и местоположение его частного сыскного бюро. Но от такого шага меня удерживали несколько веских причин. Во-первых, инспектор Филд упорно враждовал с полицией из-за своей пенсии, из-за своего вмешательства в дело об отравлении Палмера много лет назад и из-за прочих разногласий. Во-вторых, я опасался, что у самого инспектора могли выйти крупные неприятности с полицией после январского налета на Подземный город, поджогов и стрельбы, свидетелем которых я явился. Я не желал иметь никакого отношения к подобным противозаконным действиям.

А в-третьих, — и это самое главное — я знал, что и у Друда, и у Диккенса есть свои люди в Столичной полиции, а я не собирался ставить обоих в известность о своих розысках инспектора Филда.

Тогда я решил наведаться в редакцию «Таймс» или любой другой газеты: уж если кто и знает, где находится контора старого инспектора, так это наверняка какой-нибудь предприимчивый уличный репортер.

Но и здесь сдерживающие соображения оказались сильнее побудительных. Я решительно не желал, чтобы полицейские узнали о моей связи с инспектором Чарльзом Фредериком Филдом, но еще меньше мне хотелось, чтобы о ней узнали газетчики. Я так давно ушел с репортерской работы, что у меня не осталось в газетах и журналах никаких знакомых, достойных моего доверия.

Посему мне пришлось действовать самостоятельно. В течение мая я со всем усердием занимался поисками — ходил по улицам пешком, когда здоровье позволяло, в противном же случае колесил по городу в кебе и посылал Джорджа во все многообещающие с виду здания и переулки посмотреть, не там ли располагается контора Филда. Поскольку мы с инспектором часто проходили по Стрэнду и через Линкольнз-Инн-Филдс (и поскольку именно там находилась контора престарелого стряпчего молодого Эдмонда Диккенсона), а также поскольку мы с ним постоянно встречались на мосту Ватерлоо, у меня сложилось впечатление, что частное бюро старого сыщика помещается где-то между Чаринг-Кросс и тюрьмой Флит — вполне вероятно, в тесно застроенном старыми домами квартале между Друри-лейн и Чансери-лейн.

Но несколько недель напряженных поисков там не принесли никакого результата. Тогда я обмолвился в клубе, что разыскиваю (по своей писательской надобности) отставного полицейского, о котором Диккенс писал в середине пятидесятых, — но, хотя многие помнили, что Филд послужил прототипом «инспектора Баккета» (пока он ни у кого не ассоциировался с чрезвычайно популярным ныне «сержантом Каффом» из моего еще не до конца опубликованного романа), никто в клубе не знал, где его можно найти. На самом деле почти все, с кем я разговаривал, полагали, будто инспектор Филд давно умер.

Я по-прежнему с уверенностью полагал, что Филд свяжется со мной еще до осени. Как бы он ни огорчался из-за выходки своего подчиненного, ударившего меня револьвером в январе (по моей догадке, старый сыщик боялся, что я предъявлю иск о возмещении ущерба), я был убежден, что он по-прежнему нуждается в сведениях от меня. Рано или поздно один из его уличных мальчишек или неприметный мужчина в коричневом костюме (хотя вряд ли Филд поручит такое дело Реджинальду Баррису) подойдет ко мне на улице, и я возобновлю отношения с одержимым инспектором.

А до той поры, понял я, мне придется использовать своих собственных шпионов, чтобы как следует подготовиться к решающему поединку с Чарльзом Диккенсом.

В начале июня Диккенс почти ежедневно писал мне из отеля «Дю Хелдер», где остановился в Париже. Фехтер присоединился к нему, чтобы наблюдать за репетициями, но настоящим режиссером-постановщиком являлся сам Диккенс, как он и обещал. Французы назвали мою драму «L'Abime» («Пропасть»), и премьера была назначена на второе июня. Неподражаемый сообщил мне, что французская версия пьесы (по словам Фехтера, переводчика Дидье, а равно актеров и всех его парижских знакомых) гораздо лучше лондонской и обречена на успех. Еще он сообщил, что, по всей вероятности, задержится в Париже до середины июня.

Я безошибочно предположил, что, с уверенностью предсказывая шумный успех «L'Abime», он выдает желаемое за действительное, а сообщая о своем намерении остаться во Франции еще на две недели, попросту лжет. Если не скарабей, то Друд уж точно заставит Диккенса вернуться в Лондон к девятому июня, дню годовщины Стейплхерстской катастрофы. В этом я нисколько не сомневался.

Соответственно, я привел в действие свою скромную сеть агентов. Я отправил Фехтеру в Париж конфиденциальное письмо с просьбой телеграфировать мне сразу, как только Чарльз покинет город, направляясь обратно в Англию. Объяснив, что я готовлю Неподражаемому маленький, но весьма приятный сюрприз и потому мне необходимо знать точное время его приезда, я попросил Фехтера никому не говорить про телеграмму. (Поскольку к настоящему моменту актер был мне должен свыше полутора тысяч фунтов, я знал наверное, что он выполнит мою просьбу.) Затем я обратился с аналогичной конфиденциальной просьбой к своему брату Чарли, который сейчас вместе с женой Кейти на несколько недель перебрался в Гэдсхилл, чтобы оправиться после особо сильного приступа желудочной болезни. (Чарли и Кейти держали одну служанку, но она была нерадива и плохо стряпала.) Своего агента Чарли я просто попросил сперва письменно оповестить меня о прибытии Диккенса в Гэдсхилл, а затем о его отъезде в Лондон — я не сомневался, что дома он долго не задержится.

Я знал также, что после короткой остановки в Гэдсхилле по возвращении из Франции Неподражаемый поедет вовсе не в Лондон, а в Пекхэм, к Эллен Тернан. Именно из Пекхэма, я был уверен, Диккенс отправится в город на встречу с Друдом в день годовщины.

Часть шпионской работы я проделал сам. Одна моя пожилая родственница (по возрасту ближе к моей матери, нежели ко мне) обреталась в Пекхэме. Я уже много лет не поддерживал с сей старой девой никаких отношений, но в мае наведался к ней дважды якобы за тем, чтобы утешить ее после матушкиной кончины. На самом же деле в каждый свой приезд в Пекхэм я пользовался случаем пройтись пешком или прокатиться в кебе мимо дома Тернан по адресу Линден-гроув, шестнадцать (за него платил Диккенс под вымышленным именем Чарльз Трингхэм, если вы помните). Я также несколько раз прогуливался мимо пустующего сейчас коттеджа, который тайно снимал Диккенс неподалеку от гостиницы «Файв-Беллз-Инн» и всего в двадцати минутах ходьбы (скорым диккенсовским шагом) от Линден-гроув, шестнадцать.

В двухэтажном доме, снятом писателем для Эллен Тернан и ее матери, свободно разместилась бы зажиточная семья из пяти человек с соответствующим штатом слуг. Дом (скорее помещичий особняк, нежели коттедж) стоял посреди ухоженного сада, а с трех сторон от сада простирались широкие поля, каковое окружение создавало здесь, в лондонском предместье, вольготную атмосферу сельской местности. Представлялось очевидным: положение близкой, но тайной подруги самого известного в мире писателя приносило ощутимую выгоду. Мне пришло в голову, что, возможно, Марта Р*** была бы не так уж довольна своими маленькими комнатками на Болсовер-стрит, если бы когда-нибудь видела хоромы, предоставленные в распоряжение Эллен Тернан и ее матери. В оба своих приезда в Пекхэм я проходил кратчайшим путем от дома Тернан до железнодорожной станции.

И наконец, я предположил, что Диккенс покинет Париж через день-два после премьеры «L'Abime».

Я ошибся только в последнем своем предположении. Оказалось, к началу спектакля Диккенс и Фехтер просто сходили с ума от волнения, и Диккенс не нашел в себе сил войти в театр. Посему, вместо того чтобы сидеть в зрительном зале, писатель и актер весь вечер катались по парижским улицам в открытой коляске, часто возвращаясь в кафе рядом с театром, куда переводчик Дидье прибегал между актами, чтобы сообщить двум издерганным мужчинам, что публика — пока — принимает пьесу «на ура».

Во время последнего акта Диккенс снова попытался войти в театр, опять жутко разнервничался и приказал возничему отвезти его на железнодорожную станцию, чтобы он мог сесть на поздний поезд до Булони. Фехтер и Диккенс обнялись на прощание, поздравили друг друга с успехом, а затем актер вернулся в гостиницу, не забыв по дороге телеграфировать мне во исполнение моей просьбы.

Уже на следующий день, третьего июня, Диккенс был дома в Гэдсхилле, и мой брат прислал мне записку с сообщением, что завтра утром писатель отправляется в Лондон. Я оставил своего слугу Джорджа на станции в Пекхэме, приказав следовать за Диккенсом (которого он неоднократно видел в моем доме и хорошо знал в лицо) на почтительном расстоянии (мне пришлось растолковать недалекому малому значение слова «почтительный» в данном контексте). На случай, если вдруг Неподражаемый заметит Джорджа, я снабдил последнего запиской, адресованной к своей родственнице и призванной объяснить присутствие моего не шибко смышленого слуги в Пекхэме, — но Диккенс слежки не заметил. В соответствии с полученными от меня инструкциями Джордж удостоверился, что Диккенс вошел в дом Тернан, и прождал два часа на улице (не привлекая к себе внимания, надо надеяться), дабы убедиться, что писатель не отправился в свой собственный коттедж близ «Файв-Беллз-Инн». Потом Джордж вернулся поездом в Лондон и сразу поспешил домой с отчетом о проделанной работе.

Разумеется, мне не удалось бы осуществить ни одной из перечисленных махинаций, если бы Кэролайн по-прежнему жила на Глостер-плейс. Но она там больше не жила. А ее дочь Кэрри, служившая гувернанткой, днем почти всегда отсутствовала и нередко задерживалась на работе до позднего вечера.

Но если я хочу перехватить Диккенса по пути на встречу с Друдом — а свидание с египтянином по случаю памятной годовщины я не собирался пропускать, — значит, мне надо предугадать дальнейший ход событий, как делают сыщики. (Здесь я сильнее всего пожалел, что лишен возможности обратиться за помощью к инспектору Филду и его многочисленным агентам.) Диккенс вернулся в Гэдсхилл-плейс в среду, третьего июня, поздно вечером, отправился в Пекхэм навестить Эллен Тернан в четверг, четвертого числа, и, по всей вероятности, встретится с Друдом не раньше следующего вторника, девятого июня.

Или он, в согласии с обычным своим летним распорядком жизни, приедет в город в понедельник и остановится в своей квартире над редакционной конторой на Веллингтон-стрит?

Диккенс — человек привычки, поэтому разумно предположить, что он приедет в город в понедельник утром, восьмого июня.

Однако в таком случае он наверняка написал бы мне из Франции, что задержится в Париже по меньшей мере еще на неделю, — следовательно, скорее всего, он собирается остаться с Эллен Тернан до вторника, девятого июня, не ставя в известность о своем возвращении в страну и в город ни Уиллса, ни Долби, ни меня — никого из нас.

Отыскать Диккенса на вокзале Чаринг-Кросс будет трудно. Еще труднее будет представить дело таким образом, будто мы столкнулись случайно. Даже во вторник вечером там будет полно народа и страшная толкотня. Чтобы завести разговор на интересующую меня тему, мне необходимо соблазнить Диккенса отужинать со мной. В ходе продолжительной застольной беседы я уговорю его взять меня с собой на свидание с Друдом позже вечером. А чтобы убедить Диккенса составить мне компанию за ужином, мне придется «случайно» встретиться с ним раньше — либо на станции Пекхэм, либо непосредственно в поезде.

С другой стороны, если Диккенс остановится не у Тернан, а в собственном своем коттедже близ «Файв-Беллз-Инн», он, вполне возможно, поедет в Лондон вовсе не со станции Пекхэм. От «Файв-Беллз-Инн» ближе добираться до станции Нью-Кросс. Мне надо либо выбрать между Пекхэмом и Нью-Кроссом, рискуя промахнуться, либо же остановиться на более надежном варианте и поджидать Диккенса в городе на вокзале Чаринг-Кросс.

Я остановил выбор на станции Пекхэм.

Но когда именно девятого июня Диккенс отправится в Лондон? В первые две годовщины Стейплхерстской катастрофы Диккенс ускользал от агентов Филда и встречался с Друдом поздно вечером. Я видел его в своем кабинете в обществе Друда и Второго Уилки после полуночи.

Если же Неподражаемый останется с дамами Тернан — по крайней мере с Эллен Тернан — вплоть до самого дня третьей годовщины, он, скорее всего, выйдет из дома вечером, доедет до вокзала Чаринг-Кросс, поужинает в одной из своих излюбленных таверен, а где-то после десяти спустится в Подземный город через один из тайных входов.

Следовательно, мне лучше всего занять позицию на станции Пекхэм после полудня и дежурить там до появления Диккенса.

Но здесь возникали определенные проблемы. Во-первых, на станции Пекхэм, как я уже упоминал, никогда не собирается особо много народа, и даже такой респектабельный господин, как я, наверняка привлечет внимание станционных служащих или даже пекхэмекой полиции, коли будет ошиваться там семь-восемь часов кряду, не садясь на поезд. А во-вторых, Диккенс непременно заметит меня, если я буду поджидать его на станции. Меньше всего мне хотелось, чтобы писатель узнал, что я слежу за ним.

К счастью, благодаря заранее проведенной разведке местности, я нашел решение обеих проблем.

За зданием станции, между депо и дорогой, ведущей в предместье и к Линден-гроув, шестнадцать, находился маленький общественный парк, представлявший собой скопление весьма посредственно ухоженных сквериков с фонтаном в центре и несколькими песчаными дорожками, одна из которых пролегала по периметру парка. Чтобы создать здесь подобие уединения, отцы Пекхэма посадили между парком и проезжей дорогой живую изгородь высотой около семи футов. Здание же станции, располагавшееся с другой стороны от парка, через пешеходную дорожку под перголой, было обращено к нему глухим задним фасадом.

Путешественник, коротающий время в этом крохотном парке, привлечет к себе гораздо меньше внимания, чем человек, торчащий на платформе несколько часов подряд. Особенно если означенный путешественник — респектабельный господин в очках, сидящий на солнышке и работающий над рукописью, в данном случае над корректурными листами последнего выпуска «Лунного камня».

Две каменные скамьи там стоят в тени молодых деревец и — по счастью — почти вплотную к живой изгороди, тянущейся вдоль дороги. Даже тот факт, что парк довольно запущен, играет мне на руку: в живой изгороди есть просветы, сквозь которые можно наблюдать за дорогой из Пекхэма, не выдавая своего присутствия людям, подъезжающим или подходящим к станции.

Окончательный мой план выглядел так: дождаться Чарльза Диккенса, укрывшись в крохотном парке, незаметно сесть на поезд за ним следом, а потом «совершенно случайно» натолкнуться него и уговорить отужинать со мной в Лондоне.

К утру вторника, девятого июня, я весь извелся от тревоги и исполнился уверенности, что мой план не сработает и пройдет по меньшей мере еще один год, прежде чем Диккенс — может быть — отведет меня к Друду. Да и мысль об ужине с сопутствующим разговором не вызывала энтузиазма у меня в нынешнем моем настроении. Ведь именно нынче вечером я намеревался раз и навсегда покончить с образом Уилки Коллинза как послушного и благожелательного, но вечно в чем-то недостаточного протеже Великого Писателя Чарльза Диккенса. Именно нынче вечером, по моему замыслу, Диккенс должен был признать во мне равного, если не высшего во всех отношениях.

А вдруг он вообще не поедет в город вечером? А вдруг он уже покинул дом своей любовницы и сядет на поезд в Нью-Кросс? А что, если Неподражаемый все-таки поедет из Пекхэма, но я невесть почему прозеваю его на станции или же… еще хуже… он заметит, что я слежу за ним, и потребует объяснений?

Я сто раз обдумал все подобные моменты и сто раз поменял свои планы, но в конечном счете вернулся к первоначальному замыслу с пекхэмской станцией. Он был далеко не идеальным, но наилучшим из всех возможных.

Погода девятого июня выдалась погожая. После многодневных дождей небо прояснилось, цветы в моем саду блестели в солнечных лучах, свежий воздух сулил жаркое лето — но не изнурительно знойное и влажное, как обычно в Лондоне.

Готовясь к поездке в Пекхэм, где мне предстояло прождать Диккенса неведомо сколько времени, я уложил в старый кожаный саквояж, который носил на ремне через плечо, корректурные листы последней части «Лунного камня», портативный письменный прибор, последний роман Теккерея (на случай, если закончу вычитку корректуры), легкую закуску, состоящую из сыра, печенья, нескольких тонких ломтиков вареного мяса и крутого яйца, фляжку с водой, фляжку с лауданумом и револьвер покойного сыщика Хэчери.

У меня получилось проверить вращающийся барабан. Поначалу я премного изумился, увидев все патроны на месте — во всех гнездах блестели медные кружочки, — и невольно спросил себя, уж не примстилось ли мне, что я стрелял на черной лестнице. Но потом я сообразил, что в такого рода пистолете медные гильзы остаются в барабане после того, как свинцовые пули вылетают.

Пять из девяти патронов я израсходовал. Четыре осталось.

Я задумался, следует или нет вытащить пустые гильзы из гнезд (я просто не знал, как положено), но в конечном счете все-таки вытащил и выбросил. Только потом я вспомнил, что оставшиеся патроны надо подогнать к ствольному каналу, чтобы они выстрелили один за другим при последующих нажатиях на спусковой крючок. Для этого мне потребовалось всего лишь повернуть барабан назад, установив в прежнем положении, в каком он находился до того, как я извлек оттуда пустые гильзы.

Я задался вопросом, хватит ли мне четырех патронов для моих целей нынче ночью. Но вопрос носил чисто отвлеченный характер, ибо я даже близко не представлял, где можно раздобыть новые заряды для этого диковинного оружия.

Четырех должно хватить. По меньшей мере три из них предназначены для Друда. Я хорошо помнил, как однажды, после нашего четвергового ужина в таверне, по дороге к Погосту Святого Стращателя сыщик Хэчери сказал мне, что даже в случае с таким крупнокалиберным оружием (я понятия не имел, что именно обозначает калибр) полицейских учат производить по меньшей мере два выстрела в грудь человеческой мишени и один в голову.

Тогда эти слова привели меня в содрогание. Теперь они показались мне советом из могилы.

По меньшей мере три из них предназначены для Друда. Два — в грудь и один — в отвратительную, плешивую, змееподобную голову.

Четвертая, и последняя, пуля…

Это я решу сегодня ночью.

Глава 35

Поначалу все шло гладко.

Примерно с полудня и до самого вечера я просидел в крохотном парке между станцией Пекхэм и большаком, наблюдая за экипажами и пешеходами. Обычно мне хватало одного взгляда сквозь живую изгородь, дабы удостовериться, что прибывающие к станции люди не представляют для меня интереса. Единственная пешеходная дорожка, ведущая от подъездной аллеи к платформе, тянулась как раз мимо оформленного в виде шпалерной арки входа в парк, расположенного всего шагах в тридцати от моей скамейки, и я обнаружил, что, шагая вдоль живой изгороди со своей стороны, я запросто могу подслушать разговор любых людей, идущих к станции по этой дорожке.

Как я надеялся и рассчитывал, живая изгородь служила мне надежным укрытием и одновременно давала возможность следить за проезжей дорогой сквозь узкие просветы, похожие на вертикальные амбразуры. Пользуясь выражением, позаимствованным у английских охотников на шотландских гусей и бенгальских тигров, дорогой читатель, я сидел в засидке.

Погожий день сменился погожим вечером. Я управился с закуской и на две трети опустошил фляжку лауданума. Я также закончил корректуру последнего выпуска «Лунного камня» и убрал гранки в саквояж вместе с огрызком яблока, крошками печенья и яичной скорлупой.

Казалось бы, после многих часов бесплодного ожидания я уже должен был с ума сходить от тревоги, все сильнее терзаясь подозрением, что Диккенс уехал со станции Нью-Кросс или вообще не поехал в город сегодня. Но чем дольше я ждал, тем спокойнее становился. Даже болезненное шевеление скарабея, похоже переместившегося вниз, к самому основанию позвоночника, не нарушало крепнущей во мне уверенности, которая успокаивала нервы лучше любого опиата. Я нисколько не сомневался, что Диккенс появится здесь сегодня вечером — я еще никогда в жизни ни в чем не был настолько уверен. Я снова подумал об опытном охотнике на тигров, что сидит на замаскированном помосте высоко на дереве где-нибудь в Индии, крепко зажав под мышкой приклад хорошо смазанного смертоносного ружья. Он знает о приближении своей опасной жертвы еще прежде, чем она появляется в поле зрения, хотя и не может объяснить, откуда знает.

А потом, около восьми часов, когда уже начали сгущаться прохладные июньские сумерки, я отвлекся от Теккерея, не вызывавшего у меня интереса, глянул в просвет в живой изгороди — и увидел Диккенса.

Удивительно, но Неподражаемый был не один. Они с Эллен Тернан медленно шагали по ближнему к парку тротуару вдоль пыльного большака. Она была одета в прогулочное платье и — хотя на пешеходной дорожке лежала сплошная тень от деревьев и домов на западной стороне улицы — держала над головой зонтик от солнца. За ними, ближе к противоположной обочине, ползла двуколка, то останавливаясь, то двигаясь дальше черепашьим шагом, и я понял, что это нанятый Диккенсом экипаж, который должен отвезти Эллен обратно на Линден-гроув. Влюбленные голубки решили прогуляться до станции вместе, дабы она могла помахать Диккенсу платочком на прощанье.

Но между ними творилось что-то неладное. Это чувствовалось по неверной, почти затрудненной поступи Диккенса, по напряженной дистанции между ними двумя, по нервозному поведению Эллен Тернан — она то опускала и складывала бесполезный зонтик, крепко стискивая рукоятку обеими руками, то вновь вскидывала и раскрывала. Сейчас это были не два влюбленных голубка, а две подраненные птицы.

Экипаж остановился в последний раз и стал ждать у противоположного бордюра, ярдах в тридцати от поворота на подъездную аллею, ведущую к станции.

Когда Диккенс и Эллен подошли к самому парку, я вдруг оцепенел от страха. Угасающий вечерний свет и тень от высокой живой изгороди играли мне на руку, ибо со стороны улицы довольно жидкая изгородь сейчас казалась плотной и темной, но я на секунду исполнился уверенности, что меня отлично видно сквозь нее. Через несколько мгновений Диккенс и его любовница увидят знакомого очкастого коротышку с высоким лбом и пышной бородой, съежившегося на скамье меньше чем в двух футах от дорожки, по которой они идут. Сердце у меня заколотилось так сильно, что я нимало не усомнился: они непременно услышат стук. Я полуподнял обе руки, словно собираясь закрыть лицо ладонями, и застыл в такой позе. Я предстану перед Диккенсом, похожий на слабого, бледного, бородатого кролика с испуганно вытаращенными глазами, пойманного охотником в луч света.

Они не посмотрели в мою сторону, шагая вдоль изгороди. Разговор велся на приглушенных тонах, но я без особого труда разбирал слова. Поезд еще не подошел, пригородная дорога была пуста, если не считать стоявшего у обочины экипажа, и единственным другим звуком, долетавшим до моего слуха, была тихая воркотня голубей под карнизом станционного здания.

— …Мы можем оставить нашу Печальную Историю в прошлом, — говорил Диккенс.

Прописные буквы явственно угадывались в его интонации. И в голосе слышались умоляющие нотки, каких я никогда… никогда прежде не слышал у Чарльза Диккенса.

— Наша Печальная История похоронена во Франции, Чарльз, — тихо промолвила Эллен. Она задела широким рукавом живую изгородь, когда они проходили мимо меня. — Но она никогда не останется в прошлом.

Диккенс вздохнул. Вздох получился похожим на стон. Они двое остановились за десять шагов до поворота дорожки к станции. Шагах в шести от моей засидки. Я не шелохнулся.

— Так что же нам делать? — спросил он. В словах прозвучала такая боль, словно они были исторгнуты у него под пыткой.

— Только то, о чем мы уже говорили. У нас нет другого выбора.

— Но я не могу! — воскликнул Диккенс рыдающим голосом; если бы я подался ближе к изгороди дюймов на шесть, то увидел бы его, но я не смел пошевелиться. — У меня не хватает воли! — добавил он.

— Тогда собери все свое мужество, — сказала Эллен Тернан.

По тротуару тяжело шаркнула подошва, легко чиркнул каблучок маленькой туфельки. Мне представилось, как Диккенс резко подается к Эллен, а она невольно отступает на шаг назад, и он снова отстраняется от нее.

— Да, — после продолжительной паузы произнес он. — Мужество. Я могу призвать на помощь мужество, когда меня подводит воля. И призвать на помощь волю, когда мужество иссякает. Я всю жизнь только этим и занимался.

— Милый мой, славный мальчик, — ласково промолвила Эллен; я вообразил, как она дотрагивается до его щеки облаченной в перчатку рукой. — Давай же будем оба мужественны, — продолжала она с наигранной беспечностью, совсем не идущей зрелой женщине без малого тридцати лет. — Давай отныне и до скончания дней станем братом и сестрой.

— И никогда не будем вместе… как раньше? — спросил Диккенс тусклым, монотонным голосом, каким приговоренный к гильотине повторяет приговор судьи.

— Никогда.

— Никогда не будем мужем и женой?

— Никогда!

Наступило молчание, затянувшееся настолько, что у меня опять возникло искушение наклониться к просвету в изгороди и посмотреть, уж не дематериализовались ли Диккенс и Эллен неким чудесным образом. Потом я снова услышал вздох Неподражаемого. Когда он наконец заговорил, голос его звучал громче и тверже, но до жути глухо, как из могилы.

— Значит, так тому и быть. Прощай, любимая.

— Прощай, Чарльз.

Я был уверен, что они не прикоснулись друг к другу и не поцеловались, хотя откуда у меня взялась такая уверенность, я не знаю, дорогой читатель. Я сидел неподвижно, прислушиваясь к шагам Диккенса вдоль плавного изгиба живой изгороди. Один раз шаги прекратились — несомненно, он оглянулся на Эллен, — а потом возобновились.

Тогда я все-таки подался вперед, приник лицом к самым веткам изгороди и увидел, как Эллен Тернан переходит через дорогу. Возница заметил ее и тронул вперед. Она опять сложила зонтик и прикрывала лицо ладонями. Эллен не взглянула в сторону станции, когда садилась в коляску, — старый кучер с пышными бакенбардами поддержал пассажирку под локоть, помогая взойти на приступку, и аккуратно закрыл дверцу, когда она уселась. Она не взглянула в сторону станции и потом, когда старик забрался на козлы и двуколка медленно развернулась по широкой дуге на пустом большаке и покатила обратно к Пекхэму.

Именно тогда я повернул голову налево и посмотрел сквозь шпалерную арку.

Диккенс уже прошел мимо нее, поднялся по четырем ступенькам на платформу и теперь остановился как вкопанный.

Я понял, что произойдет в следующий момент. Он повернется и бросит взгляд поверх парка и живой изгороди, чтобы в последний раз увидеть открытый экипаж Эллен Тернан, исчезающий за поворотом. Он должен повернуться. Неодолимая потребность сделать это явственно читалась в очертаниях его напряженных плеч под летним холщовым сюртуком, в страдальческом наклоне головы, во всей застылой позе.

А когда Диккенс повернется — через две секунды или даже раньше, — он увидит своего бывшего соавтора и предполагаемого друга Уилки Коллинза, съежившегося на скамье возле живой изгороди, сквозь которую он подсматривал, словно трусливый извращенец, с обращенным к нему бескровным, виноватым лицом и отражающими бледное небо стекляшками очков вместо глаз.

Невероятно, уму непостижимо — но Диккенс не повернулся. Он широким шагом двинулся по платформе и скрылся за станционным зданием, так и не оглянувшись на единственную и величайшую любовь своей жизни, пронизанной сентиментально-романтическим духом.

Буквально через несколько секунд к станции подошел поезд, устрашающе пыхтя незримым паром и громко скрежеща металлическими частями.

Трясущимися руками я достал часы из жилетного кармана. Курьерский прибыл точно по расписанию. Он отправится от станции Пекхэм через четыре с половиной минуты.

Чувствуя слабость во всем теле, я встал и вытащил из-под скамьи саквояж, но прождал еще полных четыре минуты, давая Диккенсу время зайти в вагон и занять место.

Может, он будет сидеть у окна со стороны платформы и увидит меня, бегущего к поезду?

До сих пор сегодня боги были милостивы ко мне. Зная наверное, что они продолжат мне помогать невесть почему, я прижал саквояж к груди и бросился к платформе, покуда отбытие бездумной, но неукоснительно следующей расписанию машины не расстроило все мои тщательно разработанные планы.

Поездка от Пекхэма и Нью-Кросс до вокзала Чаринг-Кросс была недолгой. Большую часть времени я провел, собираясь с духом, чтобы пройти вперед из последнего купе вагона, в который запрыгнул буквально за секунду до отправления. Я часто путешествовал с Диккенсом и знал, какой вагон он выберет и где там займет место.

И все равно внутри у меня все оборвалось, когда я, по-прежнему крепко прижимая саквояж к груди, приблизился к купе, где Неподражаемый сидел один, уставившись невидящим взглядом на собственное отражение в оконном стекле. Он являл собой воплощение печали.

— Чарльз! — воскликнул я, всем своим видом изображая радостное изумление. Не спросив разрешения, я уселся напротив него. — Какая неожиданная, но приятная встреча! Я думал, вы во Франции!

Голова Диккенса резко мотнулась в мою сторону, словно от пощечины. В следующие несколько секунд на обычно непроницаемом лице Неподражаемого отразилась стремительная череда эмоций: сначала глубокое потрясение, потом раздражение, граничащее с яростью, потом мучительная досада, на миг сменившаяся прежней печалью, и наконец… непроницаемое безразличие.

— Что вы здесь делаете? — сухо спросил Диккенс; он не поприветствовал меня и даже не попытался принять дружелюбный вид.

— Я навещал свою пожилую родственницу. Вы наверняка помните, Чарльз: я вам о ней рассказывал. Она живет между Нью-Кросс и Пекхэмом, и теперь, когда моя матушка умерла, я счел нужным…

— Вы сели на поезд в Пекхэме? — осведомился он.

Его глаза, обычно теплые и живые, сейчас смотрели пронзительным, ледяным прокурорским взглядом, оценивающим и гипнотизирующим.

— Нет, — сказал я; рискованная ложь на мгновение застряла в горле, точно рыбья кость. — Ближе к Гэдсхиллу. Моя родственница живет между Пекхэмом и Нью-Кросс. Я доехал в кебе до Нью-Кросс и сел на поезд там.

Диккенс продолжал пристально смотреть на меня.

— Дорогой Чарльз, — с усилием заговорил я после минутного молчания. — Вы писали мне, что задержитесь во Франции. Я несказанно удивлен, что встретил вас здесь. Когда вы вернулись?

Он хранил молчание еще десять ужасных, мучительно долгих секунд, а потом снова повернул голову к окну и равнодушно промолвил:

— Несколько дней назад. Я нуждался в отдыхе.

— Ну разумеется, — сказал я. — Разумеется, вам следовало отдохнуть. После Америки… и после премьеры вашей пьесы в Париже! Но как все-таки чудесно, что я столкнулся с вами в этот знаменательный вечер.

Диккенс медленно повернул голову обратно ко мне. Я вдруг осознал, что он выглядит лет на десять старше, чем месяц назад, когда вернулся из Америки. Правая сторона лица казалась омертвелой, землисто-бледной, перекошенной.

— Знаменательный вечер? — переспросил он.

— Девятое июня, — мягко напомнил я. Сердце у меня опять забилось чаще. — Третья годовщина…

— Годовщина?..

— Ужасной Стейплхерстской катастрофы, — закончил я. Во рту у меня пересохло.

Диккенс рассмеялся. Смех прозвучал жутко.

— Найдется ли лучше место, чтобы отметить годовщину подобного кровавого события, чем здесь, в грохочущем, тряском вагоне точно такого же состава, как потерпевший крушение в тот роковой день. Интересно… через сколько старых мостов мы переедем нынче вечером, прежде чем достигнем вокзала Чаринг-Кросс?

— Я хочу пригласить вас на ужин, — выпалил я.

— Нет, сегодня никак, — сказал он. — Мне надо… — Тут он осекся и снова взглянул на меня. — А впрочем, почему бы и нет?

Оставшуюся часть пути до Лондона мы ехали в молчании.

Мы решили отправиться в ресторацию Верея, где часто устраивали праздничные трапезы в былые годы. Сегодняшний ужин обещал быть не самым приятным.

Готовясь к прямому разговору с Диккенсом, я планировал сразу, без всяких обиняков, заявить: «Мне непременно нужно увидеться с Друдом. Мне надо, чтобы вы взяли меня собой в Подземный город нынче ночью».

Если Диккенс потребует объяснений, я опишу телесные и душевные муки, причиняемые мне скарабеем. (Я с основанием полагал, что он имеет представление о телесных и душевных муках такого происхождения.) А если он ни о чем не спросит, я просто пойду вместе с ним после ужина.

Я не собирался говорить Диккенсу, что намерен всадить Друду две пули в грудь и одну в уродливую голову. Диккенс наверняка указал бы мне, что подземные приспешники Друда — ласкары, китайцы, негры и даже молодой Эдмонд Диккенсон — разорвут нас на куски. А я бы тогда ответил: «Значит, так тому и быть», — хотя я надеялся, что до такой крайности дело не дойдет.

Но после подслушанного в Пекхэме разговора Неподражаемого с актрисой (бывшей актрисой) я понял, что более тонкий, окольный подход вернее послужит моей цели. (Инспектор Филд со своими агентами ни разу не сумел проследить за Диккенсом до Подземного города, хотя они часто видели, как писатель заходит в различные подвалы и склепы в центре Лондона. Настоящие секретные входы и тоннели, ведущие к логову египтянина, оставались тайной, известной лишь Диккенсу и Друду.)

Мы обсудили меню с метрдотелем Генри, пересыпая фразы столь любимыми мной иностранными выражениями, обозначающими соусы, приправы и кулинарные приемы. Потом мы вдумчиво выбрали и заказали несколько сортов вина, а также крепкие напитки для начала. Затем у нас завязалась беседа.

Мы расположились не в отдельном кабинете — теперь в ресторации Верея таковые предназначались только для более многочисленных компаний, — но в части уединения не заметили особой разницы: наш стол с сиденьями размещался в кабинке с оклеенными красными тиснеными обоями перегородками и тяжелыми портьерами, расположенной на возвышении в углу главной залы. Даже голоса других посетителей не достигали нашего слуха.

— Ну-с, — промолвил я наконец, когда Генри, прочие официанты и сомелье удалились, — поздравляю вас с успешной премьерой «L'Abime»!

Мы выпили за это. Диккенс, очнувшись от мрачных раздумий, сказал:

— Да, успех был огромный. В переработанном виде пьеса вызвала у парижских театралов восторг, какого не испытала лондонская публика.

«Можно подумать, ты был в Лондоне в январе и видел, как зрители принимали спектакль», — подумал я. Вслух же я сказал:

— Лондонская постановка по-прежнему не сходит со сцены — но все же следует воздать хвалы и новой, парижской версии.

— Она гораздо лучше, — заметил Диккенс.

Подобное высокомерие не особо уязвило меня, поскольку из конфиденциальных писем Фехтера я знал: хотя Диккенс и обольщался иллюзией, что парижская премьера стала подлинным триумфом, французские театральные критики и просвещенная публика отзывались о ней, как о succes d'estime[16]. Один парижский рецензент написал: «Только врожденная благожелательность французов спасла авторов "L'Abime" от позорного низвержения в сию пропасть».

Иными словами, любимая «Пропасть» Диккенса и Фехтера ровно таковой для них и стала.

Но я не мог показать Диккенсу свою осведомленность в данном вопросе. Если он узнает о моей тайной переписке с Фехтером, он поймет также, что я прекрасно знал: он покинул Париж в вечер премьеры и всю прошлую неделю скрывался у своей любовницы. А тогда станет ясно, что я лгал, изображая удивление при «случайной» встрече с ним в поезде.

— За последующие успехи, — провозгласил я, и мы чокнулись и выпили.

Спустя пару-другую секунд я сказал:

— «Лунный камень» закончен. Сегодня я вычитал последний выпуск.

— Да, — откликнулся Диккенс без тени интереса. — Уиллс прислал мне гранки.

— Вы видели столпотворение на Веллингтон-стрит? — Я говорил о толпах, каждую пятницу собиравшихся у дверей редакции, чтобы купить новый выпуск «Лунного камня».

— Действительно, — сухо промолвил Диккенс. — В конце мая, перед отъездом во Францию, мне приходилось орудовать тростью на манер мачете, чтобы в давке прорубать путь к своей конторе. Очень неудобно.

— Еще бы, — сказал я. — Когда я привозил Уиллсу корректуру или деловые бумаги, я видел мальчишек-рассыльных и привратников, которые стояли на углах, по-прежнему держа на плечах свою ношу, и запоем читали последние выпуски романа.

— Хм… — протянул Диккенс.

— Насколько я понял, на улицах — и в нескольких лучших лондонских клубах, даже у меня в «Атенеуме», — заключаются пари, когда будет найден алмаз и кто окажется вором.

— Англичане готовы заключать пари по любому поводу, — сказал Диккенс. — Однажды я видел, как джентльмены на охоте делают ставку в тысячу фунтов на то, в каком направлении пролетит следующая стая гусей.

В голове у меня постоянно звучала фраза «Наша Печальная История похоронена во Франции», произнесенная голосом Эллен Тернан. Интересно, подумал я, какого пола был новорожденный младенец? Устав от бесконечной снисходительности Диккенса, я улыбнулся и сказал:

— Уиллс говорит, по продажам «Лунный камень» далеко обошел и «Нашего общего друга», и «Большие надежды».

Диккенс поднял голову и впервые посмотрел на меня. Его губы под редеющими, седеющими усами медленно, очень медленно раздвинулись в улыбке.

— Неужели? — тихо произнес он.

— Да. — Я несколько мгновений пристально рассматривал свой стакан с янтарно-желтым горячительным напитком, а потом спросил: — Вы сейчас работаете над чем-нибудь, Чарльз?

— Нет. У меня все не получается сесть за новый роман или хотя бы рассказ, даром что идеи и образы, по обыкновению, так и роятся в моей голове.

— Ну разумеется.

— Мне… никак не сосредоточиться.