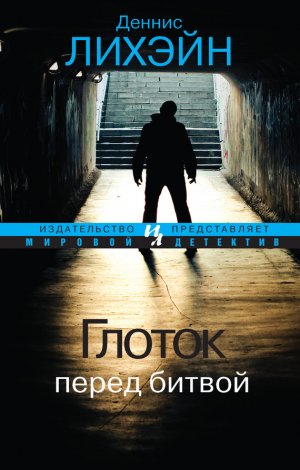

Глоток перед битвой Лихэйн Деннис

— А этот самый Сосия знает о Симоне?

Дженна, облаченная в кардиган, хотя столбик термометра неуклонно подползал к тридцати и не собирался останавливаться, ответила:

— Да, они встречались. Давным-давно. В Алабаме.

— Когда она перебралась на север?

— Месяца два назад.

— И вы можете поручиться, что Сосии это неизвестно?

Она поглядела на меня, как на чокнутого:

— Будь ему это известно, нас бы обеих уже на свете не было.

Когда мы подошли к моему автомобилю и я отпер дверцу, Дженна спросила:

— Все никак не повзрослеете, да, Кензи?

А я-то предполагал, что от «Порше» окружающие будут в восторге.

Путь обратно был столь же утомителен, как и туда. Гремела музыка, и если Дженне она была не по вкусу, она ничем этого не обнаруживала. Она вообще говорила мало — просто смотрела на дорогу, и когда не держала в пальцах сигарету, то разглаживала подол своего кардигана.

Когда мы уже подъезжали и на бледно-голубом фоне приветственно обрисовались очертания небоскребов Хэнкок и Пруденшал, она вдруг сказала:

— Кензи.

— Да?

— Вы когда-нибудь чувствовали, что нужны кому-нибудь?

Вопрос не застал меня врасплох.

— Случалось.

— Кому?

— Моей компаньонке и напарнице. Энджи.

— А вам она нужна?

— Бывает, — кивнул я. — Тьфу, черт, конечно нужна!

Она поглядела в окно и произнесла:

— Если так, то держите ее крепче.

Когда мы свернули с 93-й улицы на Хаймаркет, был уже самый час пик, и путь до Тремонт-стрит занял полчаса, хотя там всего-то миля.

Сейф, который абонировала Дженна, находился в Бэнк оф Бостон на углу Парк-стрит и Тремонт-стрит. Перед ним на бетонной эспланаде, зажатой двумя приземистыми домами, словно своеобразные створки ворот, ведущими на Парк-стрит, толпятся уличные музыканты, продавцы газет и всякой всячины, нищие и попрошайки, а мимо них торопливо проходят бизнесмены, дамы, политики, направляясь по тротуарам туда, где Коммон вновь обретает свой зеленый цвет и полого поднимается к Бикон-стрит, над которой горделиво высится золотой купол Капитолия.

На Тремонт-стрит ни припарковаться, ни остановиться дольше чем на тридцать секунд невозможно — улицу патрулирует взвод девиц из гитлерюгенд, вывезенных к нам после падения Берлина. Они высовывают свои бульдожьи морды из-за пожарных гидрантов, карауля дурачка, которому вздумалось бы застопорить движение на их улице. Пожелайте кому-нибудь из них удачи — и она тотчас вызовет эвакуатор, чтоб не больно-то воображали. И потому я свернул на Гамильтон-плэйс, проехал перед фасадом театра «Орфей» и поставил машину в зоне разгрузки фургонов. Два квартала до банка мы прошли пешком. Я хотел было войти с Дженной внутрь, но она остановила меня:

— Пожилая чернокожая леди является в банк с большим белым мальчиком. Что о нас подумают?

— Что я у вас на содержании?

— Нет, что вы переодетый полицейский, который конвоирует негритянку, схваченную с поличным. В очередной раз.

— Ладно, останусь здесь, — кивнул я.

— Я не затем согласилась пройти через все это, чтобы сейчас смыться от вас, Кензи. Если уж на то пошло, нынче ночью я могла выпрыгнуть из окна. Так что подождите лучше на той стороне.

Что ж, иногда людям надо доверять.

Она зашла в банк одна, а я пересек Тремонт-стрит и занял позицию у входа на станцию подземки, в самом центре этого бетонного пятачка, и тень от белого шпиля церкви легла на мое лицо.

Дженна вскоре появилась в дверях. Дождавшись, когда обмелеет поток машин, перешла улицу. Она широко шагала, держа в руке туго набитую сумку, глаза ее сверкали, как коричневый мрамор с искорками по центру, и выглядела она сейчас гораздо моложе, чем на фотографии, лежащей у меня в кармане.

— Это лишь малая часть, — сказала она, подойдя ко мне вплотную.

— Дженна…

— Нет-нет, — перебила она, — это тоже кое-что, поверьте мне! Сами увидите. — Она обернулась на Капитолий, потом вновь посмотрела на меня. — Вот когда докажете, что готовы помогать мне, когда я увижу, на чьей вы стороне, тогда и получите остальное… Получите… — Глаза ее вдруг потухли, голос дрогнул. — Получите… остальное… — с трудом выговорила она.

Я знал эту женщину всего-навсего часов двадцать, но этого оказалось достаточно, чтобы понять — «остальное» не сулит ей ничего доброго и навсегда отделит ее от всех.

Но тут она улыбнулась мило и мягко и прикоснулась ладонью к моей щеке:

— Думаю, Кензи, мы все сумеем наладить. Может быть, взявшись за это вдвоем, мы добьемся правды. — Последнее слово она произнесла так, словно хотела распробовать, каково оно на вкус.

— Посмотрим, Дженна, — сказал я.

Тогда она полезла в сумку и протянула мне большой конверт из плотной коричневой бумаги.

Я вскрыл его и извлек черно-белую фотографию 8x11, слегка зернистую, словно переснятую с другой, поменьше, но вполне отчетливую. Я увидел на ней двоих мужчин — держа в руках стаканы, они стояли у дешевого зеркального шкафа. Негр и белый. Чернокожего я не знал. У белого, одетого в так называемые боксерские трусы и черные носки, были темно-русые волосы, которые лишь через несколько лет подернутся оловянным налетом седины. Он устало улыбался, и, хотя фотография была сделана достаточно давно, запечатленный на ней человек мог быть только конгрессменом Полсоном.

— А кто второй? — спросил я.

Дженна взглянула на меня, и я понял, что значит выражение «смерить взглядом». Ей нужно было решить для самой себя, может ли она доверять мне. Мне казалось, что какой-то непроницаемый экран отделил нас с ней от толпы спешащих мимо прохожих, которые мелькали как персонажи старого немого кино.

— Это вас нужно будет спросить, — сказала она.

Пока я раздумывал над ответом, что-то очень знакомое стало надвигаться на нас, проламывая экран, и, словно сквозь толщу воды, я увидел синюю бейсболку с золотыми буквами.

— На землю! — крикнул я, схватив Дженну за плечо.

В это мгновение в утренний воздух ввинтился дробный металлический стук. Первая очередь, разворотив грудь Дженны, прошла у меня над головой, и я инстинктивно пригнулся, все еще пытаясь повалить ее на землю, хотя грудь ее уже была прошита пулями по всем направлениям. Синяя Бейсболка не снимал пальца со спускового крючка, и поток свинца хлестал по телу Дженны и крошил бетон, описывая вокруг меня дугу. Люди на пятачке в панике бросились кто куда, и в ту минуту, когда я вытащил наконец пистолет, кто-то наступил мне на ногу. Дженна лежала, придавив меня всей своей тяжестью, цементная крошка летела в лицо. Киллер, сузив радиус, вел теперь огонь более методично, стараясь достать меня. Еще через секунду он снова даст очередь по Дженне, и пули, пробив, как папье-маше, ее тело, изрешетят мое.

Кровь заливала мне глаза, но все же я увидел, как он, вскинув «узи» над головой, опускает под углом ствол, сейчас же пыхнувший длинным белым пламенем. Цепочка пуль, идущая прямо мне в лоб, зазвенела по цементу, но вдруг остановилась в белом облаке цементной пыли. На мостовую полетел пустой магазин, и, прежде чем он успел коснуться земли, его место занял снаряженный. Киллер передернул затвор. В эту минуту я выбрался из-под Дженны и выстрелил.

«Магнум» грохнул отрывисто и резко, и нападавшего подкинуло в воздух, словно сбоку на него налетел грузовик. Потом, задергавшись, он рухнул наземь, выпустив из рук автомат. Я перевалил назад безжизненное тело Дженны, вытер со лба ее кровь, заливавшую мне глаза, и увидел, что убийца, судорожно извиваясь, пытается дотянуться до «узи». Автомат отлетел метра на два с лишним, и одолеть это расстояние было непросто, если учесть, что его левая нога ниже колена превратилась в какую-то кровавую кашу.

Подойдя, я с размаха пнул его ногой в лицо. Он глухо вскрикнул, и я ударил еще раз. Тогда он затих.

Я вернулся к Дженне, опустился на мостовую, прямо в разливающуюся все шире лужу ее крови. Потом приподнял убитую. Грудной клетки со всем содержимым у нее больше не было, как не было и самой Дженны. Никаких тебе последних слов — просто труп, сломанной куклой валяющийся у станции «Бостон Коммон» в самом начале нового дня. Теперь, когда стихла стрельба, уже стали подтягиваться зеваки.

Я вытянул ее ноги — подогнутые, с расставленными в разные стороны ступнями — и положил их поровней. Поглядел ей в лицо. Оно ничего мне не сказало. Еще одна смерть. Чем чаще я с ней встречаюсь, тем меньше понимаю.

Дженна Анджелайн больше никому была не нужна.

Глава 11

Так же как в свое время Герой, я появился на первых полосах обеих городских газет. В толпе оказался фотограф, и, когда все было кончено, он вернулся на место происшествия — не успел, наверно, даже штаны просушить.

Этот малый щелкнул меня в ту минуту, когда я, подняв с земли и перекинув через плечо «узи», склонился над Синей Бейсболкой. Я даже и не видел фотографа. На одном снимке я оказался на фоне Капитолия — голова опущена, в руке «магнум». На переднем плане, в крайнем нижнем углу еле-еле можно различить тело Дженны — оно не в фокусе.

«Трибьюн» поместила фотографию внизу слева на первой странице, зато «Ньюс» размахнулась на всю первую полосу да еще дала ликующий заголовок, пришедшийся как раз на Капитолий: «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ВЫХОДИТ ПОБЕДИТЕЛЕМ В ПЕРЕСТРЕЛКЕ, РАЗГОРЕВШЕЙСЯ СЕГОДНЯ УТРОМ». Как можно было употреблять слово «победитель», если здесь же распростерта убитая женщина, остается за пределами моего разумения. Впрочем, и журналистов можно понять: шапка «В ПЕРЕСТРЕЛКЕ, РАЗГОРЕВШЕЙСЯ СЕГОДНЯ УТРОМ, ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ПРОИГРАЛ ВЧИСТУЮ» смотрелась бы не так эффектно.

Примерно в это же время появилась на поле битвы полиция. Фотографа прогнали за торопливо натянутое оцепление, у меня забрали «узи» и мой пистолет, дали мне кофе, и мы начали разбираться. Начали, но не кончили.

Через час я оказался в управлении полиции штата на Беркли-стрит, где начальство решало, сажать меня до выяснения обстоятельств или нет. Пока оно думало, мне по-английски и по-испански зачитывали мои права.

Среди полицейских у меня знакомых не много, и никто из них вроде бы не принимал участия в этом расследовании. Тех двоих, кто занимался мной, я мысленно окрестил «Саймон и Гарфанкел для бедных». Одного звали детектив Гейлстон: он был маленький и разряженный как попугай — вишневые брючки в складку, голубенькая рубашечка «оксфорд», кремовые подтяжки крест-накрест, темно-красный галстук в тонкую синюю полоску. У него, наверно, имелись жена, дети и кое-какие сбережения в банке. Это был добрый следователь.

Роль злого отвели тому, кого я про себя прозвал Гарфанкел, а все прочие называли «детектив Ферри». Долговязый, сухопарый, в плотном коричневом костюме; брюки и рукава явно коротковаты. Под пиджаком — неглаженая белая сорочка и темно-коричневый дешевенький галстучек. Одним словом, воплощенная элегантность. У него были соломенно-желтые волосы — говорю «были», потому что теперь на голове сияла плешь и лишь по бокам что-то еще кустилось.

На месте происшествия оба вели себя довольно дружелюбно — протягивали мне стаканчики с кофе, советовали не торопиться, опомниться, но по мере того, как на каждый новый вопрос я отвечал неизменным: «Не знаю», Ферри начал раздражаться все сильней. Когда же я отказался сообщить, кто меня нанял и чем именно мы с Дженной были заняты непосредственно перед тем, как началась стрельба, он просто взбесился. Я понимал, что произойдет в том случае, если я сдамся, — начнется допрос по всем правилам, под протокол, всплывут некоторые сомнительные подробности из личной жизни сенатора Полсона. А может быть, и ничего не произойдет. Но совершенно определенно — и в том и в другом случаях не будет ни арестов, ни правосудия, и гибель чернокожей уборщицы, которая всего лишь хотела быть нужной, не получит огласки.

Частному детективу с полицейскими ссориться — себе дороже. Время от времени они оказывают услуги ему, а он — им, и так вот устанавливаются полезные контакты, и бизнес его не хиреет и не чахнет. Но я плохо переношу враждебный тон, особенно когда моя одежда пропитана кровью застреленной женщины, а сам я сутки не ел и не спал. Ферри, упершись ногой в перекладину стула, на котором я сидел, нависал надо мной и рассказывал, что произойдет с моей лицензией в том случае, если я не перестану «валять дурака».

— Вечно одно и то же, ребята. Ей-богу, надоело, — сказал я. — Придумали бы что-нибудь новенькое. Ну, кто из вас сейчас крикнет: «Эй, кто там?! В камеру его!»?

В тридцатый раз за сегодняшнее утро Ферри глубоко втянул воздух ноздрями и спросил:

— Что вы делали вместе с Дженной Анджелайн?

В пятидесятый раз за сегодняшнее утро я сообщил ему, что ответа не будет. В эту минуту дверь отворилась и в комнату для допросов вошел Чезвик Хартман.

Чезвик воплощает в себе все, чего вы вправе ждать от своего адвоката. Он ошеломительно хорош собой, у него пышная каштановая шевелюра, откинутая со лба, он заказывает себе у Луи костюмы по тысяче восемьсот долларов и редко надевает один и тот же дважды. Голос его густ и бархатист, как виски двенадцатилетней выдержки, а перед тем как погрести оппонента под ворохом латинских фраз и лавиной безупречной риторики, взгляд становится скучающим. Помимо всего этого, у Чезвика громкое имя в юридическом мире.

В обычных обстоятельствах, чтобы залучить такую звезду к себе в адвокаты, я должен был бы крупно выиграть в лотерею. Помог случай: несколько лет назад, в то самое время, когда он должен был стать одним из совладельцев фирмы, где работал, его сестра Элиза — студентка-второкурсница Йэльского университета — влипла в историю. Поначалу она, что называется, баловалась кокаином, а когда это баловство разрослось до восьми доз в день, девица ухнула на него свое годовое содержание, да еще и осталась должна несколько тысяч разным лицам в Коннектикуте. Вместо того чтобы все рассказать брату, который распоряжался ее деньгами, и навлечь на себя его гнев, Элиза предпочла договориться с этими самыми коннектикутскими лицами. Были сделаны кое-какие снимочки.

И в один прекрасный день Чезвику звонят по телефону, подробно описывают сцены, запечатленные на этих фотографиях, и говорят, что если он не выложит нечто пятизначное к концу текущей недели, то в начале следующей, а точнее — в понедельник, снимки лягут на стол старшего партнера фирмы. Чезвик был в панике. Дело было даже не в деньгах — он обладал крупным состоянием, — а в том, как искусно вымогатели воспользовались и пагубным пристрастием Элизы, и его любовью к ней. Чезвик был до такой степени поглощен судьбой сестры, что во время нашей первой встречи я ни разу не почувствовал — он тревожится за свою профессиональную репутацию. И меня это не могло не восхищать.

Встретившись со мной через посредство одного малого, которому он оказывал юридическое содействие, Чезвик вручил мне деньги на расходы и сформулировал задачу — изъять все фотографии вместе с негативами и получить абсолютную гарантию того, что шантаж прекратится немедленно и навсегда. Мне было поручено передать вымогателям, что долг Элизы выплачен полностью.

Зачем-то — а зачем, честное слово, сейчас уже не припомню — с собой в Коннектикут я взял Буббу. После того как мы выяснили, что шантажисты были довольно-таки хилой группой без прикрытия, без реальной силы и без малейшего намека на связи с кем-либо из политиков, мы встретились с двумя из них на двенадцатом этаже Хартфордского небоскреба. Покуда я вел переговоры с одним, Бубба взял другого за ноги и вывесил за окно. К тому времени, когда тот обделался сверху донизу, его товарищ пришел к выводу, что мировое соглашение — это наилучший исход нашей тяжбы, а сумма издержек равняется одному доллару, каковой и был выплачен ему мелочью.

В благодарность Чезвик больше не берет с меня денег за свои услуги.

Сейчас он вскинул брови, заметив мою окровавленную одежду, и очень спокойно произнес:

— Я хотел бы переговорить с моим доверителем наедине.

Ферри скрестил руки на груди и подался ко мне:

— Хотеть не вредно.

— Если вы сию же минуту не уберетесь отсюда, детектив, я вчиню управлению столько исков за необоснованные задержания, аресты с нарушениями процессуальных норм, превышение полномочий, что вы пробудете под судом лет двадцать. — Чезвик перевел взгляд на меня: — Права тебе зачитали?

— Да.

— Конечно зачитали! — воскликнул Ферри.

— Как, вы все еще здесь? — Чезвик потянулся за своим портфелем.

— Пойдем-ка отсюда, — сказал Гейлстон.

— Никуда я не пойду, — огрызнулся Ферри. — Всякий еще будет мне тут…

Чезвик бесстрастно взирал на них, и Гейлстон взял своего напарника за локоть:

— Не связывайся с ним. Пойдем.

— Ваш коллега дал вам дельный совет, — сказал Чезвик.

— Мы еще встретимся, — сказал Ферри голосом профессора Мориарти.

— Когда вас привлекут — без сомнения. Только помните — я дорого беру. Начните откладывать прямо сейчас.

Гейлстон снова потянул Ферри за руку, и они наконец вышли.

— Ну, что ты намеревался мне сказать без посторонних? — спросил я.

— Да ничего. Их просто надо с самого начала поставить на место. Мне так легче будет работать. — Он снова посмотрел на мое залитое кровью лицо и одежду. — Вижу, у тебя сегодня не самый удачный день.

Я медленно покачал головой.

— Тебя-то не задело? — продолжал он уже совсем другим тоном. — Правда не задело? Я ведь толком и не знаю, что там было…

— Чезвик, сейчас я хочу только добраться до дому. Я устал, весь вымазан кровью, голоден и вообще не в лучшем виде…

Он похлопал меня по плечу:

— Это вполне возможно. У меня для тебя хорошие новости от окружного прокурора: пока что им тебе предъявить нечего, ты можешь считать себя свободным, но в интересах следствия не должен без предупреждения и надолго уезжать из города. Ну, и всякое такое, сам знаешь.

— А мой пистолет?

— Вот пистолет, боюсь, они покуда оставят у себя — баллистическая экспертиза, то да се…

Я кивнул:

— Можем идти?

— Уже ушли.

Он вывел меня наружу задним ходом, чтобы избежать встречи с репортерами, а по дороге рассказал про фотографа.

— Я подтвердил капитану, что на снимках изображен именно ты. Этот малый — стрингер и обслуживает обе наши газеты.

Мы прошли на стоянку к его машине. Чезвик не снимал руку с моего плеча — не то ободряя меня, не то демонстрируя окружающим готовность немедленно осуществить юридическую защиту.

— Патрик, — сказал он, — ты и вправду нормально себя чувствуешь? Не заехать ли нам в госпиталь — пусть тебя осмотрят.

— Это ни к чему, я цел и невредим. Так что там с фотографом?

— Ты появишься в экстренном выпуске «Ньюс», который выйдет с минуты на минуту. Я слышал, что и «Триб» тоже купила снимки. Газеты обожают такие происшествия — сегодня утром герой-детектив…

— Я не герой, — ответил я. — Это отец у меня герой.

Потом он вез меня по городу в своем «Лексусе». Странно — все занимались своими делами. В глубине души я ожидал, что время остановится и каждый застынет на месте, затаит дыхание, ожидая развития событий. Однако люди сидели за ланчем, звонили по телефону, уточняли время визита к зубному врачу, стриглись, договаривались насчет обеда, работали.

По дороге у нас с Чезвиком возникла дискуссия по поводу того, способен ли я в своем теперешнем состоянии вести машину, и в конце концов он высадил меня на Гамильтон-плэйс и велел, если мне потребуются его услуги, звонить по его личному номеру в любое время дня и ночи. Потом он укатил вверх по Тремонту, а я остался стоять возле своей машины, не обращая внимания на штрафной билетик на ветровом стекле и глядя на здание Коммон.

За прошедшие четыре часа все здесь обрело прежний и обычный вид. Оцепление было снято, вопросы заданы, фамилии и адреса свидетелей записаны. Синюю Бейсболку погрузили на машину «скорой помощи» и увезли, а тело Дженны в пластиковом мешке на «молнии» отправили в морг.

Потом некто прошелся по эспланаде и соскреб кровь с бетона, и все снова стало как было.

Напоследок я еще раз посмотрел на все это и отправился домой.

Глава 12

А доехав, позвонил Энджи, сидевшей в нашей конторе через дорогу.

— Ты уже знаешь?

— Да, — сказала она очень тихо и спокойно. — Это я вызвала Чезвика. Он…

— Был, был. Спасибо тебе. Знаешь, Энджи, я сейчас хочу принять душ, переодеться, поесть. Потом приду. Звонил кто-нибудь?

— Звонят беспрерывно. Патрик, скажи мне, ты в порядке?

— Нет, — ответил я. — Совсем не в порядке, но работаю над собой. Через час увидимся.

Струи обжигающе-горячей воды хлестали меня по затылку, барабанили по темени. Я все же до известной степени католик, пусть и неважный, а потому мои реакции на боль и вину связаны со словами «добела раскаленный», «пекло», «геенна огненная». В моей доморощенной теологии жар равносилен спасению души.

Под душем я стоял минут двадцать, потом медленно вытерся, по-прежнему ощущая в ноздрях и во рту кисловатый запах крови и горький вкус пороховой гари. Где-то здесь, в облаке пара, твердил я себе, таится ответ, облегчение, возможность свернуть за угол и навсегда избавиться от всего случившегося. Но пар улетучился, а мне ничего не осталось, кроме собственной ванной и явственного запаха жареного.

Обвернувшись полотенцем, я вышел на кухню, где обнаружил Энджи, которая доводила отбивную на сковороде до угольной черноты. Энджи, надо отдать ей справедливость, принимается за стряпню не чаще чем раз в четыре года, и успех ей не сопутствует. Будь на то ее воля, она бы вообще не подходила к плите и сделала бы свою кухню местом, где едят, но не готовят.

Бессознательным движением поддернув полотенце так, чтобы оно закрывало мою медузу на животе, я подошел к Энджи и из-за ее спины потянулся к плите, чтобы выключить конфорку. Энджи повернулась ко мне лицом, оказавшись, таким образом, в моих объятиях. То, что я сделал шаг в сторону и стал проверять, какой еще урон нанесен моей плите, с исчерпывающей полнотой показывает, в сколь угнетенном состоянии духа я пребывал.

— Что я сделала не так? — осведомилась Энджи.

— Первая ошибка заключалась в том, что ты вообще включила плиту.

Она дала мне легкий подзатыльник:

— Ладно же. Попросишь меня еще когда-нибудь сготовить тебе.

— А еще говорят, что это только Рождество бывает раз в году, — сказал я и, обернувшись от плиты, поймал на себе ее взгляд. Она смотрела на меня, как смотрят на ребенка, идущего по бортику бассейна. — Но я благодарен тебе за твой порыв. Нет, серьезно — спасибо.

Передернув плечами, она продолжала смотреть на меня своими карамельными глазами — теплыми и чуть влажными, а потом вдруг сказала:

— Обними меня, Патрик.

В ней было все, что случалось в моей жизни хорошего, — первый весенний дождь, и субботний день в десять лет от роду, и ранние летние вечера на берегу моря, когда песок уже остыл, а волны обретают цвет виски. У нее были сильные руки, у нее было крепкое и податливое тело, и сердце ее колотилось у моей голой груди. Я ощущал запах ее шампуня и чувствовал у себя под подбородком ее пушистый затылок.

Я отстранился первым, промямлив:

— Ну…

— Гну… — засмеялась она. — Ты еще весь мокрый, Юз. И моя рубашка теперь тоже мокрая, — и тоже сделала шаг назад.

— Когда принимаешь душ, это случается.

Она отступила еще дальше и опустила голову:

— На автоответчике — мильон сообщений… А я… — Она обошла меня, взяла с плиты сковороду с отбивной и понесла ее к мусорному ведру. — А я… как не умела готовить, так и не научилась.

— Энджи, — сказал я.

Она все еще стояла спиной ко мне.

— Сегодня утром тебя чудом не убили.

— Энджи… — повторил я.

— Мне очень жалко Дженну, но ты чуть было не погиб. А если… — Она осеклась, и я слышал, как она глубоко вдохнула воздух, чтобы справиться с собой. — А если бы это случилось… мне вряд ли удалось бы… сохранить — как это говорится? — душевное равновесие, будь оно проклято… Мне даже думать об этом невыносимо… меня это, знаешь, сильно пристукнуло…

Я вдруг услышал голос Дженны в тот миг, когда я сказал ей, что вот Энджи мне, например, нужна: «В таком случае держите ее крепче». Сделав несколько шагов, я взял Энджи за плечи. Она откинула голову, так, что ее затылок уютно устроился прямо у меня под подбородком.

Казалось, что воздух в кухне стал невероятно плотным и неподвижным. Оба мы затаили дыхание — просто стояли, закрыв глаза, и ждали, когда уйдет страх.

А он не уходил.

Энджи отлепилась от меня и сказала:

— Ладно, надо, чтобы это осталось позади. Надо работать. Наш контракт ведь не расторгнут?

Я отпустил ее плечи:

— Нет, не расторгнут. Сейчас я переоденусь, и мы возьмемся за дело.

Я вышел и спустя несколько минут появился на кухне в балахонистой красной футболке и джинсах. Энджи повернулась ко мне, держа в руках тарелку:

— Особенно мне удались сегодня сэндвичи из магазина деликатесов.

— Надеюсь, ты не пробовала их разогреть или сдобрить чем-нибудь?

Она наградила меня красноречивым взглядом.

Я взял сэндвич, а Энджи уселась напротив и смотрела, как я ем. Сыр и ветчина, горчицы, пожалуй, многовато, но в целом неплохо.

— И кто же звонил? — спросил я.

— Из аппарата сенатора Малкерна — трижды. Из секретариата Джима Вернана. Ричи Колган — дважды. Двенадцать или тринадцать репортеров. И еще Бубба.

— Да? И что же он сказал?

— Тебе это и в самом деле интересно?

Обычно мне это безразлично, но сейчас я чувствовал себя совсем расклеенным и потому кивнул.

— Сказал, чтоб ты, когда в следующий раз соберешься на такое мероприятие, не забыл пригласить и его тоже.

Ох уж этот Бубба! Воевал бы он за Гитлера, Гитлер выиграл бы войну.

— Больше никто?

— Нет. Но помощники Малкерна были взбудоражены до крайности.

Я кивнул, продолжая жевать.

— Скажи-ка, ты намерен объяснить мне толком, во что мы вляпались, или так и будешь изображать из себя жвачное парнокопытное?

Я пожал плечами, откусил еще, но тут Энджи вырвала сэндвич у меня из рук.

— Кажется, меня подвергают репрессиям?

— Это детские игрушки по сравнению с тем, что будет, если не начнешь говорить.

— О-о-о, ты беспощадна, Энджи. Отдай сэндвич. Нет? Ну ладно. Но для рассказа нам потребуется спиртное.

Я налил виски в два стакана. Энджи пригубила и молча вылила свою порцию в раковину, потом достала из холодильника бутылку пива, откинулась на стуле и выжидательно выгнула бровь.

— Так вот, мы вляпались много выше головы.

— Это я уже поняла. А поконкретней?

— Никаких документов у Дженны не было. Малкерн мне наврал.

— Ты, кажется, это предвидел?

— Предвидел, но все же не до такой степени. Не знаю уж, что я себе воображал, но уж, по крайней мере, не это. — И я протянул Энджи фотографию Полсона в неглиже.

— Ну и что тут такого? — медленно проговорила она. — Снимку лет шесть-восемь, на нем запечатлен полуодетый Полсон. Зрелище не слишком привлекательное, но это уж не ново. За такое не убивают.

— Может, и не убивают. Но ты посмотри на того, с кем он снят. По виду этот парень вращается в другом обществе. Как по-твоему?

Энджи снова стала разглядывать фотографию чернокожего, стоящего рядом с сенатором.

Сухощавый, чтоб не сказать — субтильный, одет в синюю футболку с треугольным вырезом и белые брюки. Весь в золоте — и на шее, и на запястьях, — а волосы одновременно и прилизанные и взлохмаченные. В глазах застыла неистовая, уничтожающая ненависть. Лет тридцати пяти.

— Да уж, — согласилась Энджи. — Кто это?

— Может быть, Сосия. Может быть, Роланд. А может быть, ни тот ни другой. Но он решительно не похож на парламентария.

— Он похож на сутенера.

Я ткнул пальцем в дешевенький шкаф и зеркало, где отражались развороченная кровать и угол двери, а на ней — два бумажных прямоугольника. Я не мог разглядеть, что там на них написано, но, судя по всему, это были правила поведения в мотеле и напоминание о времени вселения и выезда. С дверной ручки свисала табличка «Не беспокоить».

— А помещение весьма напоминает…

— Мотель!

— Пра-виль-но, — сказал я. — Вам бы, леди, в частные детективы.

— Вам бы, сэр, прекратить дурака валять, — ответила Энджи и швырнула фотографию на стол. — Ну и что это все значит?

— Это я тебя спрашиваю.

Энджи закурила, отхлебнула пива и погрузилась в размышления, итогом которых стала следующая речь:

— Эти фотографии вполне могут оказаться лишь верхушкой айсберга. Не исключено, что есть другие — такие же и еще похлеще. Кто-то — Сосия, или Роланд, или — осмелюсь ли вымолвить? — человек, причастный к политике, ликвидировал Дженну, потому что знал: она может обнародовать эти снимочки. Таков ход твоих мыслей, Патрик?

— Именно таков.

— Ну, так вот, либо они полные идиоты, либо ты.

— Это почему же?

— Дженна держала фотографии в своем банковском сейфе, верно?

Я кивнул.

— Но в случае насильственной смерти начинается стандартная полицейская процедура — следствие получает разрешение суда вскрыть все шкатулочки и ларчики, которые были у жертвы, и в том числе ее банковский депозит. Я полагаю, они уже сообразили, что банк был последним местом, где побывала Дженна перед…