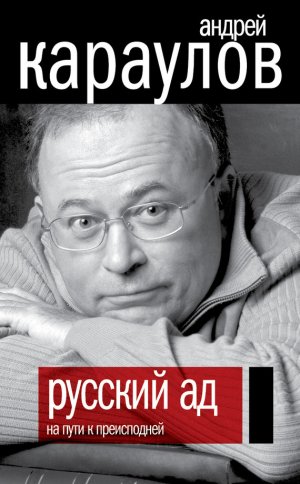

Русский ад. На пути к преисподней Караулов Андрей

Читать бесплатно другие книги:

Опер всегда опер – что в наши дни, что в Российской империи при Екатерине Великой. И как его ни назы...

Предлагаем вам вместе с нами окунуться в историю открытия НЛП. Эта книга представляет собой путешест...

Эта книга про внутренние состояния человека, который продвигается в направлении своей цели, которая ...

О проблеме лидерства написано много книг, но практически нет тех, которые бы развивали лидерские кач...

Piecu gadu vecum? D?osija zaud? m?ti. Dr?z m?j?s ien?k pam?te un divas vi?as meitas, un D?osija ir n...

Книга задумывалась как базовый путеводитель по теме нетворкинга, такой она и вышла. Через неё Алексе...