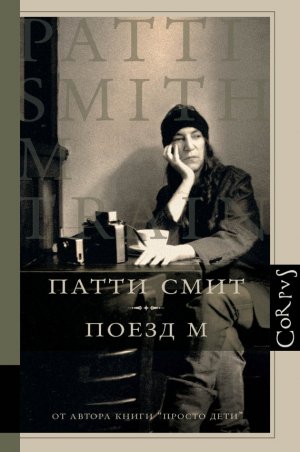

Поезд М Смит Патти

– Извините, нет.

– Ибсена читаете?

– Да, “Строителя Сольнеса”.

– Хм-м-м, пьеса чудесная, но перегруженная символизмом.

– Я как-то не заметила, – сказала я.

Он немножко постоял перед камином, потом покачал головой и ушел. Я лично небольшая поклонница символизма. Я его никогда не считываю. Почему у вещей обязательно должен быть какой-то второй смысл? Мне и в голову не приходило подвергать Симора Гласса психоанализу или разбирать по кирпичику подтекст “Desolation Row”[6]. Просто захотелось затеряться, слиться с кем-то другим, надеть венок на шпиц башни просто потому, что таково мое желание.

Вернувшись в свой номер, я укуталась потеплее и выпила чаю на террасе. А потом устроилась перед телевизором и отдалась Морсу, Льюису, Фросту, Уайклиффу, Чендлеру и им подобным – сыщикам, чьи перепады настроения и идеи фикс были созвучны моим. Когда они заказывали отбивные, я заказывала в номер то же самое. Когда пили, я открывала мини-бар. Непременно перенимала их манеру поведения: и когда они самозабвенно погружались в работу, и когда взирали на события с холодной отстраненностью.

Сериалы перемежались анонсами – сценами из долгожданного марафона “Метода Крекера”, назначенного на “Ай-ти-ви3” в следующий вторник. “Метод Крекера” не назовешь стандартным детективным сериалом, но у меня он один из самых любимых. Робби Колтрейн создает образ Фитца: матерщинника, заядлого курильщика, заплывшего жиром, блистательно-сумасбродного психолога-криминалиста. Сериал давно уже закрыт: его, как и главного героя, преследовало невезение; и, поскольку “Метод Крекера” повторяют очень редко, шанс провести с ним целые сутки стал для меня колоссальным искушением. Может, остаться еще на несколько дней? Но нет, это уже блажь. А то, что ты вообще засела в этом отеле, разве не блажь? – одергивает меня совесть. Я удовлетворяюсь фрагментами, на которые телевизор не скупится, рекламируя “Метод Крекера” так настырно, что я даже воссоздаю гипотетическую версию целой серии.

В перерыве между “Детективом Джеком Фростом” и “Уайтчепелом” решаю выпить на посошок рюмку портвейна в “баре честности”[7], примыкающем к библиотеке. На лестничной площадке я вдруг почувствовала, что рядом кто-то есть. Этот человек и я одновременно обернулись и встретились взглядом. Я остолбенела, обнаружив перед собой Фитца – то есть Робби Колтрейна: похоже, сегодня, за несколько дней до марафона “Метода Крекера”, я его сюда приманила усилием воли.

– Я же вас целую неделю дожидаюсь, – сорвалось у меня с языка.

– Вот я и пришел, – рассмеялся он.

Я настолько опешила, что не вошла вслед за ним в лифт, а поспешно вернулась в свой номер, и мне почудилось, что комната неуловимо, но во всех мелочах преобразилась, что я заброшена в параллельное жилище – к джинну, знающему толк в чае.

– Нет, ты можешь себе представить? Какова вероятность такой встречи? – говорю я цветастому покрывалу на кровати.

– Если все хорошенько взвесить, вероятность гигантская. Но лучше бы ты наколдовала Джона Берримора[8].

Совет дельный, но мне как-то не захотелось поддерживать беседу. Цветастое покрывало – это вам не пульт, оно будет щебетать без умолку. Я открыла мини-бар, выбрала бузинную воду и солено-сладкий попкорн. Включать телевизор было страшновато – я не сомневалась, что наткнусь на крупный план Фитца в мрачной пьяной одури. Интересно, Робби Колтрейн направлялся в “бар честности”? Я была готова спуститься вниз и украдкой заглянуть в бар, но вместо этого взялась перебирать свои вещи, которые в Берлине запихнула в маленький чемодан как попало. Второпях обо что-то уколола палец и изумилась: между слоями футболок и свитеров возлежала шляпная булавка с жемчужной головкой – булавка секретаря КДК. Головка была цвета золы с радужным отливом, неправильной формы – скорее слезинка, чем жемчужина. Я повертела булавку так и сяк перед горящей лампой, а потом завернула в крохотный льняной носовой платок с вышитыми незабудками – подарок моей дочери. Воссоздала в памяти наш последний диалог на выходе из “Пастернака”. В ресторане мы выпили по несколько рюмок водки. Ничего, связанного с шляпной булавкой, как-то не припоминалось.

– Как вы думаете, какое место компас укажет для нашего следующего собрания? – спросила я.

Она, как мне показалось, уклонилась от четкого ответа, и я решила не допытываться. Порывшись в сумочке, секретарь вручила мне раскрашенную от руки фотокарточку человека, чье имя носит клуб. Формой и размером портрет был такой же, как бумажные образки с изображениями святых.

– Как вы думаете, почему мы собираемся в память о мистере Вегенере? – спросила я.

– Конечно же, ради миссис Вегенер, – ответила она не задумываясь.

Густая дымка накрыла Монмут-стрит: казалось, она увязалась за мной из Берлина. Глядя с маленькой террасы, я уловила момент, когда облачные драпировки опустились на землю. Никогда ничего подобного не видела, жалко, что у меня кончились кассеты для “полароида”. Зато можно, не обременяя себя никакими занятиями, впитать это мгновение. Я надела пальто, оглянулась, попрощалась с номером. Внизу позавтракала копченой селедкой и ржаным тостом с черным кофе. Машина уже ожидала меня. Шофер был в солнечных очках. Дымка становилась все плотнее, превращаясь в самый настоящий туман, проглатывая все, что попадалось нам по дороге. А вдруг, когда туман рассеется, окажется, что все исчезло? И колонна лорда Нельсона, и Кенсингтонский сад, и колесо обозрения, что тянется к небу на набережной, и лес, выросший на вересковой пустоши. Все растворится в серебристой атмосфере бесконечной сказки. Путь до аэропорта тянулся вечно. Силуэты голых деревьев, различимые еле-еле – как на иллюстрации из английской книги сказок. Обнаженные руки деревьев, раскинутые на фоне других пейзажей: Пенсильвании и Теннесси, платановой аллеи в парке Джизус-Грин и Центральфридриххоф в Вене, где погребен Гарри Лайм[9], и Монпарнасского кладбища, где растительность вдоль тропинок, соединяющих могилы, словно бы нарисована простым карандашом. Платаны с их помпонами – высохшими бурыми плодами, трепещущими призраками елочных украшений. Легко вообразить минувшие века, когда молодой шотландец, окунувшись в эту самую атмосферу облаков, свисающих до земли, и мерцающих туманов, нарек ее “страной Нетинебудет”.

Шофер глубоко вздохнул. Я подумала, что, наверно, мой рейс опять отложили, но это было уже неважно. Никто не знает, где я. Никто меня не ждет. Я ничего не имею против того, чтобы еле-еле ползти сквозь туман в английском кэбе, черном, как мое пальто, мимо дрожащих контуров деревьев, которые словно бы наспех набросал, высунув руку из загробного мира, Артур Ркхем.

Блоха делает кровопускание

Когда я вернулась в Нью-Йорк, то уже успела позабыть, что заставило меня уехать. Попыталась вернуться к устоявшемуся распорядку дня, но на меня навалился из засады нетипично тяжелый приступ джетлага. Толстая пелена оцепенения, зато во внутреннем мире – на диво светло; напрашивался вывод, что меня одолела какая-то мистическая болезнь, которая передается через берлинский и лондонский туман. Мои сны напоминали кадры, вырезанные продюсером из “Завороженного”[10]. Колонны, растекающиеся ручьями, деревца, скрюченные от натуги, да неприводимые теоремы, вращающиеся в вихрях умопомрачительной непогоды. Почуяв поэтический потенциал этого скоропреходящего недуга, я пытаюсь его запрячь, скитаюсь в своем внутреннем тумане, разыскивая духов-элементалей или зайца первобытной религии. Однако вместо этого меня приветствует колода карт-фигур, но без лиц: перетасовывается, не говоря ничего такого, что стоило бы сохранить для потомков; да и ковбой, этот мастер хитро закрученных уверток, глаз не кажет. Кругом невезение. Я осталась с пустыми руками и с пустыми страницами в дневнике. “Не так-то легко писать ни о чем”. Слова, подхваченные в озвучке сновидения, которое действует сильнее, чем жизнь. “Не так-то легко писать ни о чем” – вновь и вновь царапаю эти слова на белой стене обломком красного мелка.

На закате кормлю кошек ужином, натягиваю пальто, жду на перекрестке, пока загорится зеленый. Улицы пусты, машин совсем мало: красная, синяя, а также желтое такси, первичные цвета, ярко сияющие в последних лучах солнца, пропущенных через холодный фильтр. На меня, словно бы начертанные в небе крохотными бипланами, пикируют фразы. “Восстанови костный мозг. Держи карманы наготове. Жди медленного огня гнева”. Фразы следака, всколыхнувшие в памяти тихий голос Уильяма Берроуза, его манеру ронять слова, почти не разжимая губ. Переходя улицу, гадаю, как бы Уильям расшифровал язык моего текущего настроения. Прежде я могла бы просто позвонить ему и спросить, а теперь придется вызывать его другими способами.

В ’Ino безлюдно: я опередила вечерний час пик. Для меня время неурочное, но я сажусь за свой обычный столик, заказываю суп из белой фасоли и черный кофе. С мыслью, что надо что-нибудь написать об Уильяме, раскрываю блокнот, но череда сцен и действующих лиц этих сцен исподволь парализует меня. Вестники мудрости, с которыми я имела честь преломлять хлеб. Покойные битники, когда-то указавшие моему поколению путь к революции в культуре. Впрочем, теперь со мной говорит четкий голос Уильяма. Мне слышно, как он рассуждает о коварном внедрении ЦРУ во все детали нашей повседневности или об идеальной наживке для ловли светлоперого судака в Миннесоте.

Последний раз я видела его в Лоренсе, штат Канзас. Он жил в скромном домике со своими кошками, книгами, дробовиком и деревянной переносной аптечкой, которая всегда хранилась под замком. Он сидел за своей пишущей машинкой, той самой, с настолько изношенной лентой, что иногда на листке оставались лишь впадины в форме слов. У него был крохотный пруд с юркими красными рыбками, а на заднем дворе – специально расставленные консервные банки. Он с удовольствием умеренно упражнялся в стрельбе и оставался метким стрелком. Я сознательно не доставала фотокамеру из футляра и, когда он целился в банки, тихо стояла, наблюдала. Он слегка иссох, слегка согнулся, но был красавцем. Я взглянула на кровать, на которой он спал, смотрела, как еле заметно шевелятся занавески на его окне. Прежде чем распрощаться, мы вместе остановились перед гравюрой с миниатюры Уильяма Блейка “Призрак блохи”. На ней изображено существо наподобие рептилии, с искривленным, но могучим позвоночником, украшенным золотыми чешуйками.

– Вот как я себя чувствую, – сказал он.

В тот момент я застегивала пальто. Хотела спросить: “А почему?”, но так ничего и не сказала.

Призрак блохи. Что хотел сказать мне Уильям? Кофе остыл, прошу жестом другую чашку, записывая на листке возможные ответы и тут же решительно перечеркивая. Нет, лучше я последую за тенью Уильяма, которая петляет по извилистой медине[11], подсвеченной мерцающими изображениями свободностоящих членистоногих. Уильяма, который когда-то работал дезинсектором, увлекло это уникальное насекомое с цепко-внимательным сознанием, подчиняющим себе его собственное.

Блоха пускает тебе кровь (а также оставляет после себя кровь вместе с пометом). Но кровь это непростая. То, что патологоанатом называет кровью, – еще и субстанция освобождения. Патологоанатом исследует ее научными методами, но что делать писателю, этому сыщику визуализации, который видит не только кровь, но и брызги слов? О, какая бурная деятельность в этой крови, сколько всего ускользает от глаз Бога. Но как распорядился бы Бог этими наблюдениями? Сдал бы на хранение в некую сакральную библиотеку? Тома, иллюстрированные невразумительными снимками, сделанными пыльным фотоаппаратом с корпусом типа “ящик”. Вращающийся механизм со слайдами, изображения, нечеткие, но узнаваемые, проецируются во все стороны сразу: блеклый мальчик-барабанщик в белом маскарадном костюме, серо-бурые станции, крахмальные сорочки, маленькие причуды, рулоны выцветшего пурпура, крупные планы рядовых солдат, разложенных на сырой земле, скрученных, как фосфоресцирующие листья вокруг стебля китайской трубки.

Мальчик в белом костюме. Откуда он взялся? Я же его не выдумала, а откуда-то процитировала. Воздерживаюсь от третьей чашки кофе, закрываю дневник с записками об Уильяме, оставляю деньги на столе и возвращаюсь домой. Ответ прячется в какой-то книге в моей собственной, хвала ей, библиотеке. Не снимая пальто, перерываю свои книжные груды, стараясь не отвлекаться, не позволять, чтобы меня заманили в другое измерение. Притворяюсь, будто не заметила ни “Послеобеденные речи” Никанора Парры, ни “Письма из Исландии” Одена. На секунду открываю “Контактный зоопарк” Джима Кэрролла, жизненно необходимый любому искателю конкретного делириума, но немедленно захлопываю. Извините, говорю я им всем, сейчас я не могу вас навестить, сейчас от меня требуется дисциплина.

Когда я откапываю книгу Зебальда “После природы”, меня осеняет, что мальчик в белом изображен на обложке его же “Аустерлица”. Этот щемящий, ни на что не похожий образ приковал мое внимание к книге и тем самым познакомил меня с Зебальдом. Тайна разгадана, прекращаю поиски и жадно раскрываю “После природы”. Одно время три длинных стихотворения из этого тоненького томика так глубоко воздействовали на меня, что я едва могла их читать. Стоило войти в их мир, как меня уносило в мириады других миров. Свидетельства об этих перемещениях записаны убористым почерком на форзацах книги, а еще есть декларация, которую я когда-то имела наглость нацарапать на полях: “Пусть я и не знаю, что у тебя на уме, но я знаю, как устроен твой ум”.

Макс Зебальд! Присев на корточки на грязной земле, он разглядывает кривую палку. Посох старика или скромная ветка, обгрызенная верным псом со слюнявой пастью? Он видит, видит не глазами, и все-таки видит. Внутри молчания различает голоса, внутри негативного пространства[12] – историю. Предков, которые ему вообще-то не предки, наколдовывает столь скрупулезно, что золотое шитье на рукаве выглядит столь же привычно, как его собственные запыленные брюки.

На веревке, протянутой вокруг гигантского глобуса, сушатся фотографии: задняя сторона Гентского алтаря, один-единственный лист, вырванный из чудесной книги с наглядным изображением вымершего, но прославленного папоротника, карта перевала Сен-Готард на сафьяне, шубка убитой лисы. Зебальд изображает мир в 1527 году. Представляет нам человека – художника Маттиаса Грюневальда. Сын, жертва, шедевры. Мы думаем, что это будет продолжаться вечно, а потом – резкий разрыв времени, всеобщая гибель. Художник, сын, мазки – все это отступает вдаль, без музыки, без фанфар, только внезапное и отчетливое отсутствие цвета.

Какое зелье – эта маленькая книжка; впитывая ее, обнаруживаешь, что примеряешь на себя процесс его работы. Читаю и испытываю одно и то же маниакальное желание – тягу завладеть тем, что написал он, и преодолеть желание можно лишь одним способом – самой что-нибудь написать. Не просто зависть, а галлюцинаторное начало шевеления плода, будоражащее кровь. Скоро книга превращается в абстракцию, соскальзывает с моих колен, а я улетаю, отвлекшись на мозолистые пятки мальчугана, который разносит хлеб.

“Он склоняет голову. Он подмастерье при своем отце, его судьба предрешена, остается лишь покориться. Он печет хлеб, но мечтает о музыке. Однажды ночью он встает, пока его отец спит. Заворачивает краюху хлеба в тряпицу, кидает ее в мешок, берет без спросу отцовские сапоги. В полном экстазе уходит все дальше от своей деревни. Пересекает широкие равнины, петляет по индийским лесам и взбирается на белые вершины. Странствует, пока, полуголодный, не валится с ног на площади, где ему приходит на выручку жалостливая вдова знаменитого скрипача. Она его выхаживает, и мало-помалу он набирается сил. Из признательности старается ей помогать. Однажды вечером юноша смотрит на спящую женщину. Чувствует, что в пучинах ее памяти погребена бесценная скрипка ее мужа. Возжелав завладеть скрипкой, он открывает замок ее снов, ее собственной шпилькой вместо отмычки. Находит спрятанный футляр и победоносно берет сияющий инструмент обеими руками”.

Ставлю “После природы” обратно на полку: пусть хранится вместе с множеством других порталов, ведущих в разные миры. По моим страницам они частенько проплывают без разъяснений – писатели и процесс их работы. Писатели и их книги. Я не могу предполагать, что все эти имена читателю знакомы, но, в конечном итоге, хорошо ли знакома читателю я сама? Желает ли читатель меня узнать? Могу лишь надеяться, что да, когда я протягиваю ему мой мир на блюде, нагруженном аллюзиями. Такое же блюдо держит в лапах чучело медведя в доме Толстого: овальное блюдо, когда-то загроможденное именами посетителей, скандально известными и совсем безвестными, – маленькими cartes de visite, многими среди многих.

Медведь Льва Толстого, Москва

Тысяча зерен

В Мичигане я стала кофеманкой-одиночкой: Фред никогда не притрагивался к кофе. Мать подарила мне кофейник, точно такой же, как у нее, только поменьше. Сколько раз я смотрела, как она перекладывает ложкой зерна из красной банки “Эйт о’клок кофе” в металлическую корзинку перколятора и терпеливо дожидается у плиты, пока варится кофе. Мать сидит за кухонным столом, пар, поднимаясь над ее чашкой, переплетается с дымом, вьющимся от ее сигареты, которая покоится в неизменной щербатой пепельнице. Моя мать в голубом цветастом халате, без тапочек, ее босые длинные ступни похожи на мои, как две капли.

Я варила себе кофе в мамином кофейнике, сидела и писала за ломберным столиком на кухне у двери, затянутой москитной сеткой. Около выключателя висела фотография Альбера Камю. Классический портрет: Камю в теплом пальто, с сигаретой в зубах, похожий на молодого Богарта, – в керамической рамке, которую сделал мой сын Джексон. Рамка была покрыта зеленой глазурью, а по внутреннему краю окаймлена острыми зубами, как открытая пасть агрессивного робота. Стекла не было, и с годами фотография выцвела. Мой сын, видя его каждый день, почему-то решил, что Камю – наш дядюшка, живущий где-то далеко. Я, когда писала, время от времени поглядывала на Камю. Писала я про путешественника, который не путешествовал. Писала про девушку, которая соскочила с зоны, – тезку cвятой Лючии, мученицы, которую принято изображать с блюдом, на котором лежат два глаза. Каждый раз, когда я жарила глазунью “солнышко” из двух яиц, я думала о ней.

Мы жили в старом каменном деревенском доме на берегу канала, который впадал в реку Сент-Клер. Ни одного кафе в шаговой доступности не было. Моей единственной отдушиной была кофемашина в “Севен-Илевен”. По субботам я вставала рано утром, шла пешком в “Севен-Илевен” за четверть мили, покупала большой стакан черного кофе и глазированный пончик. Потом шла на парковку позади магазина “Рыболов” – незамысловатого бетонного аванпоста с побеленными стенами. Похоже на Танжер, думала я, хотя в Танжере никогда не бывала. Я присаживалась на асфальт в закоулке, окруженном низкими белыми стенами, ставила реальное время на паузу, и ничто уж не мешало мне слоняться по гладкому мосту, перекинутому из прошлого в настоящее. Мое Марокко. Я запрыгивала на ходу в любой, какой только вздумается, поезд. Писала, не записывая, о джиннах, хастлерах и мифических путешественниках, свою энциклопедию бродяг. А потом шла пешком домой, безмятежная, удовлетворенная, и возвращалась к своим повседневным делам. Даже теперь, после того как я наконец-то побывала в Танжере, настоящим Марокко в моих воспоминаниях остался уголок на задворках “Рыболова”.

Мичиган. Мистические были времена. Эра маленьких радостей. Когда на ветке дерева появлялась груша, падала к моим ногам и давала мне пищу. Теперь у меня нет деревьев, и нет ни колыбели, ни бельевой веревки. А есть черновики рукописей, разбросанные по полу – где ночью соскользнули с кровати, там и лежат. И недописанный холст, прикрепленный к стене кнопками, и аромат эвкалипта, неспособный перебить тошнотворную вонь выдохшегося скипидара и льняного масла. В ванной край раковины испачкан предательскими подтеками красного кадмия, а на стене – там, где кисть соскользнула – кляксы. Тут с порога чувствуешь, что в этой жизни все вращается вокруг работы. Бумажные стаканы с недопитым кофе. Недоеденные сэндвичи из кулинарии. Немытая суповая миска. Здесь – радость и расхристанность. Немножко мескаля. Немножко рукоблудия, но в основном работа и только работа.

Вот так я и живу, думаю я.

Я знала, что луна рано или поздно заглянет в мое потолочное окно, но никак не могла ее дождаться. Помню уютную темноту: совсем как в гостинице, когда ночная горничная заходит в номер, стелет постель и задергивает шторы. Я капитулировала перед приливами сна, дегустируя слой за слоем содержимое таинственной коробки с шоколадными конфетами. Проснулась я в легком испуге, с иррадиирующей болью, распространяющейся по рукам. Будто повязку затягивали все туже, но я сохраняла спокойствие. Рядом с моим потолочным окном ударила молния, потом грянул гром, и хлынул разъяренный дождь. Всего лишь гроза, сказала я наполовину вслух, наполовину про себя. А приснились мне мертвецы. Но кто были эти мертвецы? Они были скрыты под кровавыми листьями. Бледные лепестки посыпались, скрывая красные листья. Я свесилась с кровати, взглянула на часы (точнее, на видеомагнитофон, которым почти не пользуюсь – никак не могу запомнить надлежащую цепочку команд). Пять ноль-ноль. Мне вдруг вспомнилась длинная сцена в такси из фильма “С широко закрытыми глазами”. Как неуютно чувствовал себя Том Круз, подхваченный потоком реального времени. О чем думал Кубрик? Он думал, что кино в режиме реального времени – единственная надежда искусства. Он думал о том, как для “Леди из Шанхая” Орсон Уэллс заставил Риту Хейворт остричь ее знаменитые рыжие косы и перекраситься в блондинку.

Каир кашляла, пытаясь срыгнуть комок шерсти. Я встала, попила воды, а Каир прыгнула на кровать и заснула рядом со мной. Мои сны изменились. Мытарства какого-то незнакомого мне человека, который заблудился в лабиринте из проходов между исполинскими картотечными шкафами из “Бразилии” – не из страны, а из фильма. Встаю не с той ноги, разыскиваю носки под кроватью на ощупь, но нахожу только потерянный тапок. Вытираю тряпкой следы кошачьей рвоты, спускаюсь вниз босиком, наступаю на измочаленную резиновую лягушку, необычно долго готовлю завтрак для кошек. Хилая абиссинка кружит около меня, старшая и самая умная кошка уставилась на банку с лакомствами, а гигантский кот – этот своего не упустит – зачарованно следит за каждым моим движением. Ополаскиваю миски, наполняю водой, пропущенной через фильтр, вдумчиво выбираю из разномастной стопки блюдца: каждой кошке, в соответствии с ее индивидуальностью, тщательно отмеряю корм. Кошки реагируют скорее недоверчиво, чем признательно.

В кафе пусто, но над моим стулом повар отвинчивает розетку. Прихватив книгу, иду в туалет. Посидела, почитала, дожидаясь, пока повар все сделает. Когда вышла, повара уже не было, а на мой стул нацелилась какая-то женщина.

– Извините, это мой столик.

– Вы его забронировали?

– Э-э, вообще-то нет, но это мой столик.

– Вы его действительно заняли? На столике ничего нет, а вы в верхней одежде.

Я стояла, безмолвствуя. Случись такое в сериале “Убийства в Мидсомере”, даму наверняка нашли бы задушенной в угрюмом овраге позади заброшенного дома священника. Я пожала плечами и нашла себе другой столик, надеясь ее пересидеть. Она громко разговаривала, требовала то, чего не было в меню, – яйца бенедикт и ледяной кофе с обезжиренным молоком.

Сейчас она уйдет, подумала я. Но она не уходила. Бухнула на мой столик свою огромную красную сумку из кожи ящерицы и принялась названивать по мобильнику в разные места. От ее мерзостных разговоров – она все нудила и нудила про номер какой-то потерянной посылки, отправленной “ФедЭксом”, – было негде укрыться. Я сидела, уставившись на тяжелую белую кружку с кофе. Будь это в сериале “Лютер”, ее нашли бы распростертой лицом вверх на снегу, а вокруг были бы изящно разложены вещи из ее сумочки: корона, окаймляющая все тело, как у Девы Марии Гваделупской[13].

– Такие черные думы ради углового столика? – подал голос мой внутренний Сверчок Джимини[14].

– Ну ладно, – сказала я. – Пусть мелочи жизни наполнят радостью ее сердце.

– Хорошо, хорошо, – сказал сверчок.

– И пусть она купит лотерейный билет, а он выиграет.

– Это уже необязательно, но мило с твоей стороны.

– И пусть она закажет тысячу таких сумок, каждая еще шикарнее предыдущей, и пусть “ФедЭкс” привезет их все сразу и вывалит у двери, и пусть она посидит взаперти, заблокированная целым возом сумок, без еды, без воды и без мобильника.

– Я ухожу, – заявил голос моей совести.

– Я тоже, – сказала я и покинула кафе.

На узкой Бедфорд-стрит скопилась пробка из грузовых фургонов. Около площади Отца Демо рабочие водоканала взламывали асфальт отбойными молотками – разыскивали магистральный водопровод. Я перешла на ту сторону, направилась по Бродвею на север – на Двадцать Пятую улицу, к православному собору Святого Саввы, покровителя сербов. Как и много раз прежде, подошла поздороваться к бюсту Николы Теслы, святого покровителя переменного тока: он стоит у церкви, точно одинокий часовой. Едва я остановилась, как в поле моего зрения припарковался фургон “Кон Эдисон”[15]. Какое неуважение, подумала я.

– А вы-то думаете, будто у вас серьезные проблемы, – услышала я.

– Все токи ведут к вам, мистер Тесла.

– Hvala![16] Чем могу служить?

– Да так, чего-то не пишется. Перехожу от нервного возбуждения к летаргии и обратно.

– Печально. Может быть, зайдете внутрь и поставите свечку святому Савве? Он усмиряет море для мореплавателей.

– Ага, может, и зайду. Я выбита из равновесия, сама толком не пойму, что со мной неладно.

– Вы куда-то затеряли радость, – сказал он не задумываясь. – Без радости мы все, считай, как неживые.

– А как мне отыскать ее снова?

– Найдите тех, у кого она есть, и купайтесь в лучах их совершенства.

– Спасибо вам, мистер Тесла. Могу ли я что-нибудь для вас сделать?

– Да, – сказал он, – не могли бы вы встать немного левее? Вы заслоняете мне свет.

Несколько часов блуждать по городу, разыскивая ориентиры, которых больше там нет. Ломбарды, закусочные, ночлежки исчезли. Кое-что изменилось и вокруг Дома-Утюга, но сам он еще стоит. Я благоговейно замерла, совсем как в 1963-м, салютуя его творцу Дэниэлу Бёрнхему. Всего один год понадобился на строительство его шедевра, образующего в плане треугольник. По дороге домой зашла перекусить куском пиццы. Задумалась: может, треугольная форма Дома-Утюга нашептала мне это желание? Взяла кофе навынос и пролила его на пальто – крышка стакана была закрыта неплотно.

Когда я вошла в парк на Вашингтон-сквер, какой-то мальчик тронул меня за плечо. Я обернулась, а он, широко ухмыляясь, протянул мне носок. Носок я узнала сразу. Светло-коричневый, хлопчатобумажный с вышитой золотой пчелой. Таких носков у меня несколько пар, но этот откуда тут взялся? Я заметила, что спутницы мальчика – две девочки лет двенадцати-тринадцати – угорают от смеха. Несомненно, носок был вчерашний: застрял в моей штанине, а теперь сполз вниз и выскользнул на тротуар.

– Спасибо, – промямлила я, засовывая носок в карман.

Приближаясь к кафе “Данте”, увидела в его широком окне панно с видами Флоренции. Возвращаться домой я пока была не готова; зашла внутрь, заказала египетский ромашковый чай. Его подали в стеклянном чайнике, на дне которого плавали обрывки золотых цветов. Лепестки сыплются на мертвецов там, где те полегли… как в строчке из старинной баллады про смертоубийство. Наконец-то я сообразила, откуда могли взяться образы из моего утреннего сна: война Севера и Юга, битва при Шайло. Тысячи молодых солдат лежали мертвые на поле брани, в цветущем персиковом саду. Рассказывали, что лепестки осыпались на тела солдат, накрывая их тонким слоем, – словно бы припорошили благоухающим снежком. Интересно, отчего мне это приснилось… впрочем, отчего нам вообще что-то снится?

В “Данте” я просидела долго: пила чай, слушала радио. Повезло, что в студии, видимо, сидел живой человек с раздолбайски-непоследовательным подходом к выбору песен. После сербских хардкор-панков, исполнивших кавер на “White Wedding”[17], запел Нил Янг: “Не побеждает никто: это война с человеком”. Верно, Нил, никто не побеждает; победа – только иллюзия, стопроцентно. Солнце клонилось к горизонту. Куда только подевался день? И вдруг мне вспомнилось, как в кладовке коттеджа, который мы сняли на севере Мичигана, Фред нашел маленький проигрыватель. Когда мы подняли крышку, оказалось, что на проигрывателе стоит сингл “Radar Love”. Песня группы Golden Earring, песня о телепатической любви, в которой словно бы рассказывается о нашем с Фредом романе на расстоянии и о наэлектризованной нити, которая нас связала. Это была единственная пластинка в коттедже; мы врубили ее на полную громкость, крутили снова и снова.

Перерыв на новости города и штата, а затем – предупреждение от метеорологов: снова надвигается сильный ливень. Мои кости почуяли его заранее. Затем песня: Fleet Foxes исполняют “Your Protector”. Разлитая в песне меланхоличная угроза нагнетает в мое сердце какой-то странный адреналин. Пора уходить. Я положила на столик деньги и наклонилась завязать шнурок, который до этого проволокла по лужам на Вашингтон-сквер. Извини, сказала я шнурку, оттирая салфеткой грязь. Заметила, что на салфетке написаны какие-то слова, строчки в форме воронки, и засунула салфетку в карман. Попозже расшифрую. Пока я заново завязывала шнурки, зазвучала песня “What a Wonderful World”[18]. Когда я распрямилась, на глазах выступили слезы. Я откинулась на спинку стула и зажмурилась, пытаясь не слышать песню.

– Если нет у тебя Валентина, каждый на свете – твой Валентин.

Утреннее приветствие, достойное слащавой открытки: опять удружил треклятый ковбой. Пытаюсь нащупать очки. Они спрятались в складки простыни вместе с потрепанным “Смеющимся полицейским”[19] и эфиопским крестом на цепочке. Как он вообще умудряется всплывать в моей жизни и откуда узнал, что сегодня Валентинов день? Я влезла в мокасины, прошлепала в ванную, слегка насупилась. Ресницы облеплены солью, стекла очков мутные, захватанные пальцами. Я приложила к векам полотенце, смоченное горячей водой, и покосилась на низкую деревянную скамью, которая когда-то служила кушеткой молодому крестьянину в Кот-д’Ивуаре. Вещи Фреда: небольшая стопка белых сорочек под смокинг, рваных, заношенных до дыр футболок да старых фланелевых рубашек, настолько застиранных, что они теперь ничего не весят. Я подумала о том, что сама чинила одежду Фреда, когда требовалась починка. Выбрала из стопки рубашку в красно-черную “клетку Буффало” – пожалуй, то, что надо. Подобрала с пола свои джинсы, вытряхнула из них носки.

Ну да, нет у меня Валентина, а значит, ковбой, вероятно, прав. Когда нет у тебя Валентина, каждый потенциально твой Валентин. Я решила не давать ход этой идее: иначе придется с утра до вечера клеить кружевные сердечки на красные картонки, чтобы разослать всему миру.

“Мир есть все то, что имеет место”. Вот определенно изящная острота, которой я обязана “Логико-философскому трактату” Витгенштейна: смысл уловить легко, разъять на части невозможно. Может, написать ее печатными буквами на прелестной бумажной салфетке и подсунуть в карман незнакомому прохожему? А может, моим Валентином станет Витгенштейн? Мы могли бы жить на склоне норвежской горы в маленьком красном домике, в сварливом молчании.

По дороге в ’Ino я заметила, что в левом кармане пальто прохудилась подкладка. “Зашить”, – мысленно сделала заметку. И вдруг у меня поднялось настроение. Погода бодрящая, безоблачная, жизнь кипит, и оттого атмосфера вибрирует, словно полупрозрачные нити на теле редкого морского животного с длинными текучими щупальцами, словно вертикальные лопасти, струящиеся от колокола медузы. Эх, если бы человеческая энергия могла так материализовываться! Воображаю, как такие нити тянулись бы горизонтально за полами моего черного пальто, махали бы прохожим.

В туалете ’Ino стояла маленькая ваза с красными бутонами роз. Я накинула пальто на пустой стул напротив и провела почти час, прихлебывая кофе и заполняя страницы блокнота набросками одноклеточных существ и нескольких видов планктона. Это странным образом успокаивало, потому что я вспомнила, как перерисовывала их из увесистого учебника, который стоял на полке над отцовским письменным столом. У отца были самые разные книги, спасенные из мусорных корзин и заброшенных домов либо купленные за гроши на церковных базарах. Спектр тем – от уфологии до Платона и планарий – отражал его неугомонную любознательность. Над тем учебником я корпела часами, созерцая описанный в нем таинственный мир. Текст был запутанный, непостижимый, но в монохромных изображениях живых организмов каким-то загадочным образом угадывалось разноцветье, словно плотвички сверкали во флуоресцентном пруду. Эта безвестная и безымянная книга со всеми ее инфузориями-туфельками, водорослями и амебами, плывет по волнам моей памяти, как живая. Бывает, вещь исчезает в пучине времени, а мы вдруг обнаруживаем, что жаждем увидеть ее вновь. Ищем ее, всматриваясь в каждую деталь, – совсем как собственные руки во сне.

Отец утверждал, что снов никогда не помнит, а я свои запросто могла бы пересказать. А еще он говорил мне, что увидеть во сне собственные руки – огромная редкость. Я же была уверена, что смогу их увидеть, если твердо решу их разглядеть, и эта убежденность вылилась в целую череду неудачных экспериментов. Отец усомнился в целесообразности этой затеи, но все равно взлом собственных снов стал первым пунктом в моем списке невозможных подвигов, которые надо совершить хоть разок.

В начальной школе мне часто выговаривали за невнимательность. Наверно, я была занята размышлениями о том, как увидеть свои руки во сне, или билась над загадками растущей паутины вопросов, которые, казалось, не имели ответа. Например, во втором классе уйма времени была потрачена на формулу “тысячи зерен”. Я размышляла над заковыристой фразой в “Истории Дэви Крокетта” Энид Мидоукрофт. Вообще-то мне не полагалось ее читать: книга стояла в шкафу для третьеклассников. Но меня потянуло к ней, я украдкой сунула ее в свой портфель и тайком прочитала. В маленьком Дэви я сразу же узнала себя: долговязый, неуклюжий, он, как и я, рассказывал несусветные байки, влипал в неприятности и забывал про поручения взрослых. Его папаня считал, что Дэви невелика цена – “этот мальчишка тысячи зерен не стоит”. Мне было всего семь лет, и на этих словах я забуксовала намертво. Что только имел в виду папаня? Я ночей не спала, думая об этом. Сколько стоит тысяча зерен? А найдется ли тысяча чего-то другого, равная по стоимости такому мальчику, как Дэви Крокетт?

Я шла по магазину за мамой, толкавшей перед собой тележку.

– Мамочка, а сколько может стоить тысяча зерен?

– Ох, Патриция, не знаю. Спроси у папы. Я повезу тележку, а ты сходи выбери себе хлопья, только не отставай.

Я быстро выполнила приказ – схватила с полки коробку пшеничных хлопьев с отрубями. А потом побежала в бакалейный отдел разузнать цену на зерна и там столкнулась с новой дилеммой. Какие зерна выбрать? У кофе – зерна, у кукурузы – зерна, у овса – зерна, у риса – зерна, каких только зерен не бывает. Я уж молчу про зерновой хлеб, зерненый творог и яблочные зернышки.

В итоге я рассудила, что никто, даже его папаня, не мог так просто установить, какова истинная цена Дэви Крокетту. Несмотря на все свои недостатки, Дэви усердно старался принести пользу и выплатил все деньги, которые задолжал его отец. Я читала и перечитывала запретную книгу, следуя за Дэви по путям, которые уводили мою мысль в совершенно неожиданных направлениях. А на случай, если собьюсь с пути, у меня был компас, который я нашла, расшвыривая ногами груду мокрых листьев. Компас был старый и ржавый, но все еще работал, соединял землю и звезды. Он сообщал мне, где я нахожусь и где запад, но не высказывался о том, куда я иду, ничего не говорил о том, велика ли мне цена.

Часы без стрелок

В начале было реальное время. Женщина входит в сад, где буйствуют краски. У нее нет памяти, а есть только неуемное любопытство. Она приближается к мужчине. Он не любопытен. Он стоит под деревом. Внутри дерева – слово, которое становится именем. Он впитывает в себя имена всех живых существ. Сливаясь с сиюминутным, он живет без амбиций и грез. Женщина тянет к нему руки, обуянная таинством чувства.

Закрываю блокнот и, сидя в кафе, размышляю о реальном времени. Это время, текущее непрерывно? Или только осознанное настоящее? Наши мысли – всего лишь транзитные поезда, идущие без остановок, двумерные, несущиеся мимо гигантских рекламных щитов с одинаковыми картинками? Выглядывая из вагона, успеваешь выхватить взглядом один кусок картинки, а из следующего, точно такого же кадра – другой кусок: так, что ли? Если я пишу в настоящем времени, но отклоняюсь от темы, остается ли это время реальным? Реальное время, рассудила я, невозможно разделить на части, подобные сегментам с цифрами на циферблате часов. Если я пишу о прошлом, пока одновременно пребываю в настоящем, остаюсь ли я в реальном времени? А может, вообще нет ни прошлого, ни будущего – есть только вечное настоящее, в котором содержится вся триада памяти? Выглядываю в окно на улицу, подмечаю, что освещение изменилось. То ли солнце скользнуло за облака. То ли время ускользнуло отсюда.

Бар “Аркада”, Детройт, Мичиган

Наша с Фредом жизнь обходилась без расписаний. В 1979 году мы обитали в отеле “Бук Кадиллак” в центре Детройта. Существовали, не задумываясь, который час, плыли сквозь дни и ночи, мало считаясь со временем. Могли сидеть и разговаривать до рассвета, а потом дрыхнуть до самого вечера. Проснувшись, искали какую-нибудь круглосуточную закусочную или сворачивали к мебельному магазину “Арт Вэн” и нарезали круги вокруг: в полночь магазин открывался, там бесплатно давали кофе и пончики с сахарной пудрой. Иногда мы просто ехали куда глаза глядят, а на заре останавливались у какого-нибудь мотеля в Сагино или в Порт-Гуроне, например, и спали весь день.

Фред любил бар “Аркада” около нашего отеля. Бар из тридцатых годов, где было несколько кабинок, гриль и огромные железнодорожные часы без стрелок, работал с утра. В “Аркаде” вообще не существовало времени – ни реального, ни какого-то еще и мы могли часами сидеть с горсткой тех, кто отбился от стада, сидеть и плести слова или смыслы в сочувственном молчании. Фред брал несколько кружек пива, я пила черный кофе. В одно такое утро в баре “Аркада”, созерцая огромные настенные часы, Фред вдруг придумал телепередачу. Это было в первые годы кабельного телевидения, и Фред прикинул, что такая передача могла бы идти в эфире WGPR, детройтского новаторского афроамериканского независимого телеканала. Рубрика Фреда “Нетрезвый полдень” транслировалась бы из царства часов без стрелок, не скованная ни временными рамками, ни ожиданиями, которое общество возлагает на человека. Приходил бы один-единственный гость, усаживался бы вместе с Фредом за стол под часами, и они бы просто выпивали и разговаривали вдвоем. Забирались бы в любые дебри, куда их увлечет общий хмельной восторг. Фред мог блистательно поддержать разговор на любую тему – хоть про волшебный замах гольфиста Тома Уотсона, хоть про Чикагские бунты, хоть про упадок железных дорог. Фред составил список потенциальных гостей из самых разных слоев общества. Первым в списке шел Клифф Робертсон, человек с непростым характером, актер фильмов категории “Б” – он разделял страсть Фреда к авиации и вообще был ему по душе.

В паузах неустановленной длительности, смотря по обстоятельствам, шла бы моя пятнадцатиминутная рубрика “Перерыв на кофе”. Предполагалось, что мою рубрику будет спонсировать “Нескафе”. Я не принимала бы гостей, а просто приглашала бы телезрителей выпить вместе со мной по чашке “Нескафе”. Фред и его гость, наоборот, не были бы обязаны общаться со зрителями – просто беседовали бы друг с дружкой. Я даже отыскала и купила идеальную униформу для моей рубрики – льняное платье, серое с белым, в тонкую полоску, с застежкой на пуговицах спереди, короткими цельнокроеными рукавами и двумя карманами. А-ля французский исправительный дом. Фред решил, что наденет рубашку цвета хаки с темно-коричневым галстуком. Я планировала, что в “Перерыве на кофе” буду обсуждать тюремную литературу, уделять особое внимание таким писателям, как Жан Жене и Альбертина Сарразен. В “Нетрезвом полдне” Фред мог бы, наверно, угощать гостя каким-нибудь изысканным коньяком из бутылки, спрятанной в бумажном пакете. Не каждая мечта нуждается в осуществлении. Так часто говаривал Фред. У нас с ним случались достижения, которых никто бы не предугадал наперед. Нежданно-негаданно, после того как мы съездили во Французскую Гвиану, Фред решил научиться летать. В 1981-м мы поехали в Северную Каролину, на Внешние отмели, чтобы отсалютовать первому в Америке аэродрому – там теперь Мемориал братьев Райт. Домчались по 158-му шоссе до Килл-Девил-Хиллз. А потом двинулись по побережьям южных штатов, от одной летной школы до следующей. Проехали через обе Каролины, добрались до Джексонвилла во Флориде, а потом были Фернандина-Бич, Америкэн-Бич, Дейтона-Бич, после чего, кружной дорогой, мы отправились в Сент-Огастин. Поселились там в мотеле у самого моря, в номере с мини-кухней. Фред летал и пил кока-колу, я писала и пила кофе. Мы купили миниатюрные флаконы с водой из источника, открытого Понсе де Леоном, – дыры в земле, откуда хлещет предполагаемый эликсир вечной молодости. Давай никогда не будем ее даже пробовать, сказал Фред, и флаконы стали частью нашего собрания невероятных сокровищ. Одно время мы подумывали купить заброшенный маяк или креветочный траулер. Но когда я обнаружила, что беременна, мы отправились домой в Детройт, сменив один набор грез на другой.

Фред в конце концов получил свидетельство летчика, но управлять самолетом ему было не по карману. Я беспрерывно писала, но ничего не публиковала. И, преодолевая все это, мы твердо держались принципа часов без стрелок. Работа по дому выполнялась, водоотливные насосы работали, баррикады из мешков с песком строились, деревья высаживались, рубашки гладились, подолы подрубались, и все равно мы наделяли себя правом игнорировать стрелки, которые кружили себе по циферблату. Когда я оглядываюсь назад, спустя много лет после смерти Фреда, наш образ жизни кажется чудом – чудом, которое возможно, только если без лишних слов синхронизировать балансиры и шестеренки общего сознания.

Колодец

В День святого Патрика шел снег, и ежегодный парад немножко задержали. Я валялась на кровати, смотрела, как над потолочным окном кружатся снежинки. День святого Падди – день моего тезки, как всегда говорил отец. Я отчетливо услышала его интонацию, его звучный голос, который, вплетаясь в снегопад, уговаривал меня встать с одра болезни.

– Ну давай же, Патриция, сегодня твой день. Ты уже вылечилась от скарлатины.

Первые месяцы 1954 года прошли для меня в атмосфере баловства, которой окружают детей, выздоравливающих после болезни. В Филадельфии и окрестностях я оказалась единственным ребенком, у которого диагностировали скарлатину в тяжелой форме. Мои младшие брат и сестра печально несли дежурство у моей двери, завешенной желтой карантинной шторой. Частенько, открыв глаза, я видела носки их маленьких коричневых ботинок. Зима кончалась, а я, атаман нашей семейной ватаги, не могла ни выйти наружу и заведовать строительством снежных фортов, ни планировать стратегические маневры на самодельных картах наших детских войн.

– Сегодня твой день. Идем на улицу.

День был солнечный, со слабым ветром. Мама приготовила мне одежду. Из-за жара у меня частично выпали волосы, я, и так-то худющая, совсем отощала. Помню темно-синюю вязаную шапку, наподобие рыбацкой, и оранжевые носки – дань уважения нашему дедушке-протестанту.

Джермантаун, Пенсильвания, весна 1954 года

Отец, сидя на корточках в нескольких футах передо мной, уговаривал меня: “Сделай шаг”.

Брат и сестра подбадривали меня, когда я, пошатываясь, двинулась к нему. Вначале я была слаба, но сила и проворство вернулись, и вскоре я бегала быстрее соседских детей, длинноногая и свободная.

Мы трое родились после Второй мировой войны: сначала я, через год – сестра, еще через год – брат. Я, самая старшая, придумывала нам игры, сочиняя сценарии, которыми младшие увлекались от чистого сердца. Брат Тодд был нашим верным рыцарем. Сестра Линда играла роль нашей наперсницы и сестры милосердия, перевязывая наши раны обрывками старых простыней. Наши картонные щиты были обтянуты алюминиевой фольгой и украшены мальтийским крестом, наши миссии были благословлены ангелами.

Мы были добрыми детьми, но часто влипали в неприятности из-за своего врожденного любопытства. Если нас застигали, когда мы бились с вражеской бандой или переходили на запретную сторону шоссе, мать вела нас всех в тесную спальню и приказывала сидеть тихо, без единого звука. Казалось, мы смиренно несли наказание, но едва дверь захлопывалась, мы в полном безмолвии быстро перегруппировывались. В спальне стояли две узкие кровати и широкий дубовый комод с двумя рядами ящиков, украшенных резными желудями и огромными ручками. Мы усаживались перед комодом, и я шептала секретное слово, указывая нам курс. Мы торжественно проворачивали ручки на ящиках комода, входя в наш трехсторонний портал, ведущий в мир приключений. Я высоко поднимала фонарь, и мы, как водится у детей, поднимались на борт нашего корабля, нашего беспечального мира. Нанося на карту новые богатства, мы играли в “Мир в ящиках”, храбро бросаясь на новых врагов или снова отправляясь в освещенные луной леса со священными полянами, где сверкали фонтаны и высились уже исследованные нами руины замков. Мы играли, восхищенно затаив дыхание, пока мама не выпускала нас из заточения и не отправляла спать.

Снегопад не прекращался; чтобы встать, пришлось напрячь волю. А что, если моя нынешняя хворь – наподобие того моего состояния, когда в детстве я медленно выздоравливала после скарлатины, когда кровать тянула меня к себе, как магнит? Лежа в постели, я мало-помалу набиралась сил, читала книги, писала каракулями свои первые маленькие рассказы. Моя хворь. Пора выдернуть из ножен мой картонный меч, пора срубить ее под корень. Был бы жив мой брат, он наверняка поднял бы меня в атаку.

Я спустилась вниз, разглядывая ряды книг, впадая в полное отчаяние: что выбрать? Примадонна в недрах гардеробной: платьев море, а надеть нечего. В моем доме – и вдруг нечего читать: как такое возможно? Может, мне не книг не хватает – не хватает страсти? Я взялась за знакомый корешок: зеленый, матерчатый, с позолоченными буквами “Маленький хромой принц”, любимая книга моего детства – сочиненная мисс Малок история о юном принце, красавце с парализованными ногами (покалечился в детстве, по недосмотру нянек). Бессердечные люди заточили его в башне на отшибе, но его настоящая крестная мать – фея – приносит ему чудесный плащ-самолет, который может отнести его, куда он только пожелает. Раздобыть эту книгу было трудно, и своей у меня никогда не было – я читала и перечитывала библиотечный растрепанный томик. И вот зимой 1993 года мама досрочно прислала мне подарок ко дню рождения, а заодно кое-что к Рождеству. Зима ожидалась тяжелая. Фред болел, меня изводила смутная тревога. Просыпаюсь: четыре часа утра. Все спят. Спускаюсь по лестнице на цыпочках, распечатываю пакет с подарком. Внутри – яркое, словно новенькое, издание “Маленького хромого принца” 1909 года. На титульной странице мама написала прыгающим – к тому времени он у нее изменился – почерком: “слова нам ни к чему”.

Я вытащила книгу с полки, раскрыла на маминой надписи. Знакомый почерк вселил в меня тоску, которая одновременно как-то утешала. Мамочка, сказала я вслух и вспомнила, как она внезапно бросала все дела, часто застывала посреди кухни и звала свою мать, которой лишилась в одиннадцать лет. Отчего мы никогда по-настоящему не осознаем своей любви к человеку, пока он не уходит из жизни? Я отнесла книгу наверх в свою спальню и поставила вместе с мамиными книгами: “Энн из Зеленых Крыш”, “Длинноногий дядюшка”, “Девушка из Лимберлоста”. О, мне бы родиться вновь между книжных страниц!

Снег падал и падал. Поддавшись внезапному порыву, я закуталась потеплее и вышла с ним поздороваться. Дошла до книжного магазина “Сент-Марк’с”, бродила там между полками, выбирая книги наугад, ощупывая бумагу и внимательно рассматривая шрифты, моля подарить мне идеальную первую фразу. Приуныв, отправилась к шкафам на букву “М” в надежде, что Хеннинг Манкель вернулся к приключениям моего любимого инспектора Курта Валландера. Увы, весь Манкель уже мной прочитан, но, когда я замешкалась в отделе “М”, меня, к счастью, занесло в межпространственный мир Харуки Мураками.

Мураками я еще не читала. Последние два года я потратила на чтение и деконструкцию “2666” Боланьо: изучила от конца к началу и во всех ракурсах. А еще раньше для меня все затмил “Мастер и Маргарита”, а до того, как я прочла всего Булгакова, мной владела изнурительная страсть ко всему, связанному с Витгенштейном: я даже судорожно пыталась взломать секрет его уравнения. Не могу сказать, что хоть на секунду приблизилась к успеху, но этот процесс вывел меня на возможную разгадку загадки Болванщика: “Чем ворон похож на письменный стол?” Я представила себе класс в нашей сельской школе в Джермантауне, штат Пенсильвания. Нас еще учили чистописанию, у нас были пузырьки с настоящими чернилами и деревянные ручки с металлическими перьями, которые надо было обмакивать в чернильницу. Ворон и письменный стол? Чернила. Я в этом уверена.

“Охоту на овец” я раскрыла просто потому, что название меня заинтриговало. Взгляд уперся в слова: “…сети узких улочек и сточных каналов”. Я тут же купила книгу – этакое зоопеченье в форме овцы, обмакивать в какао. А потом зашла в ресторан “Соба-я” неподалеку, заказала холодную лапшу соба – гречневую лапшу, то есть, – с ямсом и принялась читать. И так втянулась в “Охоту на овец”, что просидела в ресторане больше двух часов, читала, прихлебывая саке. И отчетливо ощутила, как моя депрессия цвета синего желе начинает подтаивать, уменьшаться.

Следующие несколько недель я сидела за своим угловым столиком и читала исключительно Мураками. Выныривала из книги только для того, чтобы сходить в туалет или заказать еще кофе. За “Охотой на овец” вскоре последовали “Дэнс, Дэнс, Дэнс” и “Кафка на пляже”. А затем, в роковой час, я взялась за “Хроники Заводной Птицы”. Эта книга меня сгубила, дала первый толчок к неудержимому движению по особой траектории – так метеорит несется к голому, совершенно ни в чем не виноватому сектору планеты Земля.

Шедевры делятся на две категории. К первой относится монструозная и божественная классика – “Моби Дик”, “Грозовой перевал”, “Франкенштейн, или Современный Прометей” и тому подобное. Ко второй – те шедевры, когда писатель словно бы вливает в слова живую энергию, и книга хватает читателя за шкирку, крутит, отжимает, на просушку отправляет. Шедевры, не оставляющие на тебе живого места. Например, “2666” или “Мастер и Маргарита”. И “Хроники Заводной Птицы” – тоже. Дочитав эту книгу, я почувствовала, что обязана немедленно ее перечитать. Не хотелось прощаться с ее атмосферой. А вдобавок меня преследовал дух одной из фраз. Он развязал тугой узел, и, пока я спала, мою щеку пощекотала оборванная сюжетная нить. А взволновала меня судьба некого дома, описанного Мураками в первой главе.

Герой-повествователь, житель района Сэтагая в префектуре Токио, ищет в округе своего пропавшего кота. Пробравшись по узкому проулку, оказывается в так называемом доме Мияваки – на заросшем сорняками участке, где есть заброшенный дом, убогая статуя птицы и старомодный колодец. Ничто не предвещает, что вскоре герой окунется в атмосферу этого места так глубоко, что она затмит для него все остальное, что вскоре он наткнется внутри колодца на вход в параллельный мир. Он просто ищет своего кота, но, когда его затянуло в мрачную атмосферу дома Мияваки, вместе с ним туда затянуло и меня. Я не могла думать ни о чем другом, охотно дала бы Мураками взятку, чтобы он сочинил для меня длинную вставную главу исключительно об этом доме. Конечно, если бы я сочинила эту главу сама, мое томление ничуть не ослабло бы – у меня получилась бы всего лишь спекулятивная беллетристика. Один лишь Мураками способен достоверно описать каждую травинку на этом окаянном участке. Страсть к этому дому с участком настолько подчинила меня себе, что в голове засела мысль: я должна посмотреть на него воочию.

Я тщательно прочесала последние главы в поисках пресловутого абзаца. Вроде бы во фразе намекалось, что участок с домом продается? Наконец, в тридцать седьмой главе я отыскала ответ. Несколько фраз с душераздирающим зачином: “От этого дома мы скоро отделаемся”. И верно, его продадут, колодец засыплют, крышку заварят. Я как-то умудрилась прозевать этот факт и начисто упустила бы его из виду, если бы не ощущение, что в памяти что-то ворочается, словно завиток одушевленной веревки. Я испытала легкий шок: я-то уже навоображала, что повествователь обоснуется в этом доме, станет хранителем колодца и скрытого в колодце портала. Мне и так пришлось смириться с тем, что анонимную статую птицы, к которой я привязалась, втихую убрали с участка. Статуя исчезла внезапно, без объяснений, о ее местонахождении не упоминалось больше нигде и никогда.

Меня всегда бесит, когда сюжет подвисает. Фразы, которые остаются без ответа, посылки, которые остаются нераспечатанными, какой-нибудь персонаж, исчезающий непостижимо, словно одинокая простыня, которую забыли снять с веревки перед некой бурей: простыня трепыхается себе на ветру, пока ветер наконец не унесет ее, чтобы она сделалась оболочкой для привидения или палаткой для детских игр. Если, когда я читаю книгу или смотрю кино, какая-то вроде бы пустячная подробность остается без разгадки, я могу здорово разволноваться: начну метаться из угла в угол, выискивая авторские подсказки, или подумаю: “Знала бы телефон, я бы позвонила, знала бы кому, написала бы письмо”. Не чтобы жаловаться – просто попросила бы кое-что уточнить или ответить на несколько вопросов, чтобы я смогла отвлечься от этой головоломки, переключиться на что-нибудь другое.

Над потолочным окном мелькали голуби. Интересно, как выглядит заводная птица? Статую птицы, изваянную из какого-то обобщенного камня, я могла вообразить: статую, которая готовится взлететь, но заводная птица? Даже приблизительно не могу себе представить. Что у нее внутри – крохотное птичье сердечко? Потайная пружина из неизвестного сплава? Я меряла шагами комнату. Образы других автоматических птиц: “Щебечущая машина” Пауля Клее и механический соловей китайского императора, – возникали в голове, но не подбрасывали никаких ключиков к заводным птицам. В нормальной ситуации такая книжная подробность меня бы заинтриговала, но иррациональная неотвязная мысль о злополучном доме Мияваки отодвинула головоломку на второй план, и я решила, что поразмыслю над ней попозже.

Сидя в постели, я смотрела серию за серией “Место преступления: Майами” со стоическим Горацио Кейном в главной роли. Ненадолго задремала: не совсем сон, зависание между сном и явью, соскальзывание в промежуточную область, где тебя прохватывает какая-то мистическая морская болезнь. А вдруг удастся прорыть отсюда ход на аванпост, к ковбою? Получится – временно отключу свой сарказм, стану только слушать, как будто слушать – и значит отвечать. Вижу сапоги ковбоя. Присаживаюсь на корточки: посмотреть, какие у него шпоры. Если золотые, он наверняка повидал дальние страны – может, даже до Китая добрался. Ковбой пытается прихлопнуть здоровенного слепня. Собирается что-то сказать, я это отчетливо чувствую. Припадаю к земле, вижу: шпоры у него – из никеля, с внешнего края выгравирована серия цифр (должно быть, номер выигрышного лотерейного билета, подумала я). Он зевает, вытягивает ноги.

– Вообще-то шедевры делятся на три категории.

Вот и все, что он сказал.

Я вскочила, схватила свое черное пальто и книжку про заводную птицу, отправилась в кафе ’Ino. Пришла туда позже, чем обычно; к счастью, в зале пусто, но к кофемашине приклеена бумажка с рукописной надписью “Не работает”. Я слегка расстроилась, но осталась в кафе. Затеяла игру: открывала книгу наугад, надеясь набрести на какую-нибудь отсылку к “Дому с участком”, – это как выдергивать из колоды Таро карту, которая отражает нынешнее состояние твоей души. Потом стала развлекаться, составляя списки на чистых форзацах книги. Распределяла шедевры по двум категориям, а потом, под диктовку всезнающего ковбоя, взялась за третью. Вносила в списки все более-менее подходящее, добавляла шедевры в какой-то столбец, или вычеркивала, или переносила в другой столбец, словно безумная библиотекарша в подземном читальном зале.

Списки. Маленькие якоря в водовороте транслируемых волн, грез и саксофонных соло. Список для прачечной – список списков, которые и впрямь найдены при сборах в прачечную. Другой список – на странице семейной Библии, датированный 1955 годом, лучшие книги, которые я прочитала в своей жизни: “Нелло и Патраш”, “Принц и нищий”, “Синяя птица”, “Пятеро маленьких Пепперов и как они выросли”. А как же “Маленькие женщины” или “Дерево растет в Бруклине”? А как же “Алиса в Зазеркалье” или “Игра в бисер”? В какой столбец их занести – в первый, второй или третий? Может, некоторые из этих книг не шедевры, а просто любимые? А классика – отвести для нее отдельный столбец?

– Не забудь “Лолиту”, – требовательно шепнул ковбой.

Он начинает высовываться из времени сновидений, этот глас местного божества, переделанный под левшей. Как бы то ни было, вношу “Лолиту” в список. Американская классика, написанная русским писателем, оказывается на верхней строчке, рядом с “Алой буквой”.

У моего столика вдруг материализовалась новая официантка.

– Скоро придет мастер чинить машину.

– Это хорошо.

– Извините, что кофе пока нету.

– Ничего. У меня есть мой столик.

– И в зале – никого!

– Вот-вот! Никого.

– Что вы пишете?

Я подняла голову от книги, слегка изумленная. Я понятия не имела, что пишу.

По дороге домой я зашла в кулинарию, взяла среднюю порцию черного кофе и ломоть кукурузного хлеба в герметичной упаковке. Было холодно, но домой мне не хотелось. Я уселась на своем крыльце, согрела ладони об стакан с кофе, а потом потратила несколько минут, пытаясь размотать целлофан с хлеба – наверно, Лазаря от савана и то проще было бы освободить. И тут сообразила, что забыла внести в список шедевров “Эпизод из жизни пейзажиста” Сесара Айры. А как насчет дополнительного списка шедевров, разрушающих все каноны, – вроде “Великого запоя” Рене Домаля? Нет, затея просто невыполнимая. Куда как легче составить список всего, что надо взять в ближайшую поездку.

На деле есть только одна категория шедевров: шедевры. Я запихнула списки в карман, встала, вошла в дом, оставив след из хлебных крошек от крыльца до двери. Мои мыслительные процессы двигались с пустопорожней целеустремленностью детского паровозика. В доме меня ждали дела. Я увязала пачку картонок для сдачи в макулатуру, вымыла кошачьи миски для воды, подмела сухой корм, разбросанный кошками, а потом съела банку сардин, стоя у мойки и мрачно размышляя о колодце Мураками.

Колодец давно высох, но благодаря тому, что герой-повествователь чудом распахнул портал, наполнился до краев чистой пресной водой. Неужели теперь люди собираются засыпать колодец? Он слишком сакрален, чтобы заваливать его землей только потому, что так предписала одна-единственная фраза на книжной странице. Собственно, колодец казался мне таким великолепным, что захотелось сделаться его хозяйкой и сидеть, как самаритянка, в надежде, что Мессия вернется и остановится у него попить воды. Тогда мне не придется считаться с какими-либо временными рамками, ибо, вооружившись такой надеждой, можно настроиться на вечное ожидание. В отличие от героя книги я не испытывала ни малейшего желания забираться в колодец и спускаться, как Алиса, в Страну чудес Мураками. Мне ни за что не перебороть отвращение к замкнутым пространствам, к погружению под воду. Я хочу просто находиться вблизи колодца и беспрепятственно пить из него. Ибо я, совсем как безумный конкистадор, жаждала завладеть этим колодцем.

Но как найти дом Мияваки? Признаюсь, эти поиски не казались мне невыполнимой задачей. Нам указывают дорогу розы, запах страницы. Разве я не добралась до самого Кингс-колледжа после того, как прочитала в книге “Покер Витгенштейна” о скандальной стычке Карла Поппера с Людвигом Витгенштейном? Я так раззадорилась, что, не имея ничего, кроме бумажки с загадочными каракулями “H3”, выяснила, где находится Клуб моральных наук Кембриджского университета – место ожесточенной битвы двух великих философов. Нашла его, проникла внутрь, сделала несколько кривых фотоснимков, которые относительно бесполезны для кого-либо, кроме меня самой. Скажу лишь, что это далось мне нелегко. Последующая розыскная работа заставила меня направиться мимо притаившейся в укромном месте фермы, по длинной грунтовой дороге, в конце которой находилась неухоженная могила Витгенштейна: его имя почти скрывала пунктирная сеть плесени, водорослей и лишайников, которые, казалось, складывались в странные уравнения, начертанные рукой самого философа.

Наверно, одержимость домом, до которого двенадцать тысяч миль, может показаться курьезной, а еще несуразнее – попытка отыскать место, которое существует, возможно, исключительно в голове Мураками. Попробую-ка я вступить в астральный контакт с его астралом, или просто нырну в бурные волны в накопителе ментальных идей и окликну: “Эй, а где же статуя птицы?” или “Как позвонить риелтору, который продает дом Мияваки?” Или просто спрошу у самого Мураками. Найду его адрес или напишу на адрес издательства. Шанс уникальный – писатель жив! Намного проще, чем попытки вступить в астральный контакт с поэтом XIX века или иконописцем XI столетия. Стоп, но это же нечестная игра, верно? Вообразите: Шерлок Холмс, вместо того, чтобы дойти своим умом до разгадки, идет с заковыристым делом к Артуру Конан Дойлю. Холмс никогда бы не опустился до того, чтобы задавать вопросы Конан Дойлю, даже если бы на кону стояла чья-то жизнь, особенно его собственная. Нет, расспрашивать Мураками я не стану. Разве что попробую сделать аэротомографию его подсознания или просто бесхитростно встретиться с ним за чашкой кофе там, где порталы соединяются.

А как может выглядеть портал? – задумалась я.

Прогремело сразу несколько голосов, их ответы скрещивались, переплетались.

– Как пустующий терминал в аэропорту емпельхоф в Берлине.

– Как зияющий круг в потолке Пантеона.

– Как овальный стол в саду Шиллера.

Занятно. Порталы, никак не связанные между собой. Ложный след или подсказка? Я порылась в своих коробках, так как была уверена, что фотографировала старый терминал в Берлине. Этих кадров не нашла – не повезло, зато в маленьком сборнике стихов Шиллера отыскала два снимка овального стола. Вынула их из пергаминового конверта, совершенно одинаковые (только на одном солнце бликовало сильнее), сделанные под странным углом, чтобы подчеркнуть сходство с зевом крестильной купели.

В 2009 году несколько членов КДК собрались на востоке Тюрингии в Йене, в широкой долине реки Зале. Это была не официальная встреча, а скорее миссия во имя поэзии в летнем доме Шиллера, в саду, где он писал “Валленштейна”. Мы чествовали того, о ком часто забывают, – Фрица Лёве, правую руку Альфреда Вегенера.

Лёве был высоким человеком с чувствительной душой, длинноватыми зубами и неуклюжей походкой. Ученый классического типа, наделенный созерцательной стойкостью, он присоединился к экспедиции Вегенера в Гренландию, чтобы помочь с гляциологическими исследованиями. В 1930 году он сопровождал Вегенера в утомительном путешествии с Западной станции в Айсмитте, где устроили свой лагерь двое ученых – Эрнст Зорге и Йоханнес Георги. Лёве сильно обморозился и не мог ехать дальше – остался в лагере Айсмитте, а Вегенер продолжил путь без него. Лёве ампутировали пальцы на обеих ногах, ампутировали неумело, без анестезии, и несколько месяцев он пролежал неподвижно в спальном мешке. Не подозревая, что начальник экспедиции погиб, Лёве и его коллеги дожидались его возвращения с ноября до самого мая. Воскресными вечерами Лёве читал товарищам стихи Гёте и Шиллера, наполняя их ледяной склеп теплом бессмертия.

Мы все вместе уселись на траве у овального стола, за которым когда-то часами беседовали Шиллер и Гете. Зачитали фрагмент из очерка Зорге “Зима в Айсмитте”, где рассказывалось о стоицизме и выдержке Лёве, а также избранные стихотворения, которые он читал в те ужасные дни, отрезанный от всего мира. Дело было в конце мая, цветы распустились. Издали доносилась веселая мелодия, которую кто-то наигрывал на концертино, – мы умиленно нарекли ее “Песней Лёве”. Мы распрощались, и я продолжила путешествие в одиночку – поехала поездом в Веймар, разыскивая дом, где Ницше жил на попечении своей младшей сестры.

Прикрепляю одну из фотографий каменного стола над своим собственным письменным столом. Думаю: при всей его незамысловатости он наделен от природы огромным могуществом – этот ход вернет меня назад в Йену. И действительно, стол стал важным элементом для постижения концепции движения через порталы. Я была уверена: если двое друзей положат руки на стол, словно на доску уиджи, их окутает атмосфера Шиллера в сумеречную пору его жизни и Гёте в дни его расцвета.

Кто верует, перед тем открыты все двери. Вот чему учит самаритянка у колодца. В дремотном состоянии меня осенило, что если колодец – портал, работающий на выход, то должен быть и какой-то портал, работающий на вход. Вероятно, есть тысяча и один способ отыскать эти порталы. С меня было бы довольно и одного. Может, удастся пройти через орфическое зеркало, как пьяный поэт Сежест в “Орфее” Кокто? Но мне не хотелось ни проходить сквозь зеркала или стены квантовых туннелей, ни бурить ходы, ведущие в сознание писателя.

Наконец Мураками сам подбросил мне решение, найденное как бы ненароком. Герой-рассказчик “Заводной Птицы” сумел попасть через колодец в коридор немыслимого отеля, явственно вообразив, что плывет – с плаванием у него ассоциировались счастливейшие минуты жизни. Питер Пэн инструктировал Венди и ее братьев: чтобы взлететь, “подумайте о чем-нибудь хорошем”.

Кровать Фриды Кало, Синий дом, К ойоакан

И я начала рыться в нишах былых радостей и остановилась на мгновении тайного восторга. Дело было долгое, но я точно знала, как добиться цели. Сначала зажмурюсь и сфокусирую взгляд на пальцах десятилетней девочки, поглаживающих ключ от коньков, привязанный к драгоценному шнурку от ботинка двенадцатилетнего мальчика. Думайте о хорошем. Я просто въеду в портал на роликовых коньках.

Колесо Фортуны

Какое-то время я не видела снов. Мои подшипники слегка заржавели, и я описывала круги на одном месте, на пятачке бодрствования, а потом катилась по горизонтальным трекам, в одной и той же плоскости от образца к образцу, но образов нет как нет. Так ни к чему и не придя, схватилась за старинное средство – давным-давно придуманную игру, которая наносит ответный удар по бессоннице, но выручает и в долгих автобусных поездках, когда надо отвлечься, чтоб не укачало. Это внутренняя игра в классики – для мыслей, не для ног. Игровое поле похоже на дорогу: с виду бесконечный, но на самом деле конечный ряд пиритовых квадратов, по которому нужно продвигаться ко всяким местам, прославленным в мифах: например, к Александрийскому серапеуму, причем входной билет прицеплен к бархатному шнуру с кисточками, свисающему сверху. Чтобы двигаться вперед, надо без передышки произносить слова, которые начинаются с выбранной буквы – например, с “М”. Мадригал менуэт мастер мистер монстр магнит маэстро магнат милосердие манка меренге мастиф мегера менестрель метил, и так далее, и тому подобное, беспрерывно, и каждое слово переносит тебя вперед, с квадрата на квадрат. Сколько же раз я играла в эту игру, никогда не добираясь до пляшущих в воздухе кисточек, но в самом худшем случае просто забредая где-то в какой-то сон. Итак, я снова приступила к игре. Зажмурилась, расслабила запястье, и моя рука начала кружить над клавиатурой моего “Эйра”: покружила, застыла, палец указал направление. “В”. Венера Верди Виолетта Ванесса ведьма вектор вязкость витамин весталка вихрь втора вино вирус вагон важенка велень водоем вуаль, а вуаль вдруг рвется враз – так раздвигается, оповещая о начале сновидения, занавес тумана.

Стою посреди зала все в том же кафе, а вокруг – ландшафт из моего рецидивирующего сна. Ни официантки, ни кофе. Пришлось зайти за прилавок, самой смолоть кофейные зерна и сварить кофе. Вокруг – никого, кроме ковбоя. Подмечаю, что у него есть шрам, похожий на маленькую змейку, спускающийся по ключице. Наливаю нам дымящийся кофе в две кружки, но избегаю смотреть ему в глаза.

– Греческие легенды ничего нам не объясняют, – говорит он. – Легенды – это истории. Люди их истолковывают или прицепляют к ним какую-то мораль. Медея или распятие – их нельзя разъять на части. Дождь и солнце кончили одновременно и зачали радугу. Медея встретилась взглядом с Ясоном и принесла в жертву их общих детей. Такое случается, и точка, это просто непреложный “эффект домино” – издержки жизни.

Он пошел отлить, а я задумалась об истории золотого руна в истолковании Пазолини. Встала в дверях, уставилась на горизонт. Пыльные просторы, кое-где для разнообразия – скалистые холмы без малейших следов растительности. Интересно, взбиралась ли Медея на такие утесы после того, как утолила свой гнев? Интересно, кто такой этот ковбой? Кто-то вроде гомеровского шаромыги, предположила я. Стала ждать, пока он выйдет из сортира, но он засел там надолго. Появились признаки, что перемены на подходе: хронометр чудил, барная табуретка вертелась, а над маленьким эмалированным столиком цвета сливок левитировала больная пчела. Я подумала, что надо бы ее вылечить, но что я могла сделать? Я уже собиралась уйти, не заплатив за кофе, а затем, поразмыслив, бросила на столик, около умирающей пчелы, несколько монет. Хватит на кофе и скромные похороны в спичечном коробке.

Вытряхнув себя из этого сна, я встала с постели, умылась, заплела косы, отыскала вязаную шапку и блокнот, вышла на улицу, все еще думая о ковбое: как он распространялся о Еврипиде и Аполлонии. Вначале он меня выбешивал, но теперь я вынуждена признать, что его рецидивирующее присутствие как-то успокаивает. Есть кое-кто, кого я могу найти, если понадобится, в одном и том же ландшафте на краешке сна.

Когда я переходила Шестую авеню, “Каллас это Медея это Каллас” закольцевалось в унисон топоту моих каблуков по мостовой. Пьер Паоло Пазолини заглядывает в хрустальный шар, который служит ему для кастинга, и выбирает Марию Каллас, певицу с одним из самых выразительных голосов в истории человечества, для эпической роли со скудным текстом и вообще без пения. Медея не поет колыбельных песен, она убивает своих детей. Мария не обладала безупречной техникой вокала, она просто черпала из глубин своего бездонного колодца и покоряла миры, которые содержались в ее мире. Но все душевные муки ее героинь не помогли ей подготовиться к ее собственным. Ее предали, ее позабыли, бросили одну: без любви, без голоса, без детей, обрекли доживать свой век в одиночестве. Я предпочитала воображать Марию свободной от тяжелых одежд Медеи, этой испепеленной царицы в золотистой тунике. На шее у нее жемчуга. Свет затопляет ее парижскую квартиру, когда она тянется за маленьким кожаным футляром. Нет драгоценности дороже, чем любовь, шепчет она, расстегивая жемчужное ожерелье, и оно падает, обнажая ее горло, и чешуйки, состоявшие из грусти, улетают вверх, съеживаются, съеживаются.

Кафе ‘Ino открыто, но никого нет, один лишь повар жарит чеснок. Иду в ближайшую булочную, беру стакан кофе и кусок пирога со штрейзелем, усаживаюсь на скамейке на площади Отца Демо. Там я увидела, как брат подсадил младшую сестру к питьевому фонтанчику. А потом и сам припал к воде. Голуби уже слетались. Снимая обертку с пирога, я создала мысленный образ: хаотичное место преступления, где смешались в одну кучу обезумевшие от голода голуби, тростниковый сахар и армии крайне целеустремленных муравьев. Посмотрела под ноги, на травинки, пробивающиеся сквозь трещины в бетоне. Где все муравьи? А пчелы, а крохотные белые бабочки, которых мы раньше видели повсюду? А как там медузы и падающие звезды[20]? Раскрыв дневник, взглянула мельком на несколько рисунков. По странице, посвященной чилийской слоновой пальме, которую я обнаружила в Орто Ботанико в Пизе, просеменил муравей. На странице – маленькая зарисовка ствола, но не листьев. Маленькая зарисовка небес, но не земли.

Пришло письмо. От директрисы Синего дома, где жила и упокоилась Фрида Кало, – письмо с просьбой прочесть лекцию о революционной жизни и творчестве этой художницы. Взамен мне разрешат сфотографировать ее вещи, талисманы ее жизни. Время отправиться в путешествие, сделать уступку судьбе. Ведь, как бы мне ни хотелось уединения, я решила, что нельзя упустить шанс прочесть лекцию в том же саду, в который я так рвалась в юности. Я войду в дом, где обитали Фрида и Диего Ривера, пройду по комнатам, которые видела только в книгах. Снова окажусь в Мексике.

С Синим домом меня познакомила “Необычайная жизнь Диего Риверы” – книга, подаренная мне мамой на шестнадцатилетие. Книга-искушение, от которой я окончательно воспылала желанием уйти с головой в Искусство. Я мечтала поехать в Мексику, узнать, какова на вкус революция Диего и Фриды, ступить на их землю и помолиться перед деревьями, на которых обитают их загадочные святые.

С растущим энтузиазмом я перечитала письмо. Подумала о задаче, которая меня ожидает, и о том, как мое молодое “я” отправилось в Мексику весной 1971 года. Мне было двадцать четыре года. Накопила денег, купила билет до Мехико. В Лос-Анджелесе пришлось делать пересадку. Помню рекламный щит с изображением женщины, распятой на телеграфном столбе, – рекламу альбома L.A. Woman. По радио крутили сингл “Дорз” “Riders on the Storm”. Тогда у меня не было никаких писем из музеев, никаких прагматичных планов, но у меня была своя миссия, и это меня вполне устраивало. Я хотела написать книгу “Кофейный торчок”. Уильям Берроуз сказал мне, что самый лучший на свете кофе выращивают в горах в окрестностях Веракруса, и я твердо решила его отыскать.

Прибыв в Мехико, я сразу пошла на вокзал и купила билет туда и обратно. Ночной поезд отходил через семь часов. Я засунула в льняной рюкзак блокнот, ручку, перепачканную чернилами “Антологию” Арто и маленький фотоаппарат “Минокс”, а остальные вещи сдала в камеру хранения. Поменяла деньги, забрела в кафе около отеля “Ортега”, ныне почившего в бозе, и заказала тушеную треску. Я до сих пор явственно вижу рыбьи кости, плавающие в бульоне шафранового оттенка, и длинный хребет, который впился мне в гортань. Я сидела там одна и давилась. Наконец мне удалось вытащить хребет, подцепив его большим и указательным пальцем, не срыгнув, не привлекая к себе внимания. Я завернула кость в салфетку, сунула в карман, поманила официанта и оплатила счет.

Придя в себя, я села на автобус, который шел на юго-запад города, в Койоакан. Адрес Синего дома лежал у меня в кармане. День был прекрасный, и меня переполняли предвкушения. Но, когда я туда добралась, оказалось, что дом закрыт на длительную реставрацию. Я оцепенела, стоя перед высокими синими стенами. Ничего нельзя было предпринять, некого было попросить, чтобы меня впустили. В тот день мне было не суждено попасть в Синий дом. Я прошла несколько кварталов до дома, где убили Троцкого; Жан Жене возвысил бы убийцу до святости через столь интимный акт предательства. В церкви Иоанна Крестителя я поставила свечку и посидела на скамье, сложив руки, периодически проверяя, в каком состоянии моя гортань, оцарапанная костью. Вернулась на вокзал, проводник разрешил мне сесть в вагон пораньше. У меня было небольшое спальное купе. Там имелось складное деревянное сиденье, которое я задрапировала шалью в разноцветную полоску, а книгу Арто прислонила к облупленному зеркалу. Я испытывала подлинное счастье. Еду в Веракрус, важный центр мексиканской кофейной промышленности. Там-то, как мне представлялось, я и напишу постбитнический трактат о моем любимом наркотическом веществе.

На поезде я добралась без приключений, без хичкоковских спецэффектов. Я вновь обдумала свой план. Никаких грандиозных впечатлений я не искала – найти бы ночлег по справедливой цене и идеальную чашку кофе. Я была способна без вреда для сна выпивать по четырнадцать чашек. В первом же отеле, куда я зашла, нашлось все, что мне было нужно. Это был отель “Интернасьональ”. Мне дали номер с побеленными стенами, раковиной, потолочным вентилятором и окном, выходившим на городскую площадь. Я вырвала из книги фотографию Арто в Мексике и поставила на гипсовую каминную доску, позади церковной свечки. Он любил Мексику, и я решила, что ему было бы приятно оказаться здесь снова. Немного отдохнув, я пересчитала деньги, взяла нужную сумму с собой, а остаток засунула в хлопчатобумажный носок ручной вязки с крохотной розой, вышитой сверху.

Я рванула на улицу и выбрала себе наблюдательный пункт – скамейку, с которой вся округа была как на ладони. Наблюдала, как из того или другого отеля (их было всего два) периодически выходили мужчины и направлялись по одной и той же улице. Часов в десять утра я, соблюдая конспирацию, увязалась за одним из них и проследовала по извилистому переулку до кафе, которое, несмотря на непритязательный вид, было, по-видимому, средоточием деловой жизни. Кафе было не настоящее, но кофе в нем торговали по-настоящему. Двери не было. Черно-белый, в шахматную клетку пол, посыпанный опилками. Вдоль стен мешки, набитые кофейными зернами. В кафе было несколько маленьких столиков, но все люди стояли. Женщин внутри не было. Женщин не было вообще нигде. И я просто пошла себе дальше.

На второй день расследования я вошла в кафе с горделивым видом, словно я тут своя, шаркая по опилкам. Я была в очках от “Вэйфарерз”, купленных в табачной лавке на Шеридан-сквер, и подержанном дождевике с развала на Бауэри. Дождевик был высший класс, тонкий, как бумага, хоть и немножко потрепанный. У меня была “легенда” – я, дескать, журналистка из “Кофи трейдер мэгэзин”. Я села за один из круглых столиков и показала два пальца. Что это значит, я толком не знала, но этот жест делали здесь все мужчины, и реакция была самая позитивная. Я безотрывно делала записи в блокноте. Это, похоже, никого не смущало. Последующие медленно тянувшиеся несколько часов можно было назвать только божественными. Я заметила календар, висевший над переполненным мешком с маркировкой “Чьяпас”. Сегодня 14 февраля, и я собираюсь отдать свое сердце идеальной чашке кофе. Ее подали мне довольно церемонно. Хозяин застыл надо мной в ожидании. Я подарила ему сияющую, благодарную улыбку. Hermosa[21], сказала я, и он широко улыбнулся в ответ. Кофе, извлеченный из зерен, которые зреют на кустах в нагорьях, переплетенные с дикими орхидеями и припорошенные их пыльцой, эликсир, повенчавший между собой крайности природы.

До полудня я сидела и наблюдала, как приходили мужчины, начинали дегустировать кофе и обнюхивать зерна разных сортов. Они встряхивали зерна, подносили к уху, словно морские раковины, катали их по плоскому столу маленькими мясистыми руками – казалось, это такое гадание. Потом они делали заказ. За все эти часы мы с хозяином не перекинулись ни словом, но кофе на моем столике не переводился. Его подавали то в чашке, то в стакане. Когда наступило время для полдника, все ушли, в том числе хозяин. Я встала и проинспектировала мешки, а несколько отборных зерен сунула в карман на память.