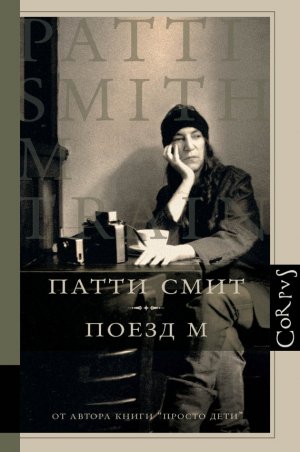

Поезд М Смит Патти

Холдер, ее подлинный сердечный друг, додумывается до разгадки, всего на один ход отставая от Линден. Холдер следит за ее передвижениями, интуитивно сочувствуя. Мчится под проливным дождем, пригибающим все к земле, добирается по ее следу до укромного дома на озере, принадлежащего Скиннеру. То, что сулило нежные свидания, теперь становится антуражем для торжества неумолимой справедливости. Линден чувствует, что обрывки ее счастья парят среди мертвых. Сколько ни умоляет ее Холдер, она решает из милосердия казнить Скиннера. Холдер осторожничает, хочет защитить Линден от последствий ее поступка; ею движет безрассудство. Холдер с ужасом видит, как Линден спускает курок, добивает Скиннера, чтоб не мучился, – словно умирающего теленка на обочине дороги.

Ошеломленная, я могу лишь преклонить голову. Растворяюсь в мыслях Холдера, который соображает молниеносно, силится истолковать поступок Линден, предугадать ее будущее. Мой пустой термос так и остается стоять у кровати, застрявший в зловещей атмосфере 38-й серии. А я вскоре утыкаюсь лбом в самый жестокий спойлер, какой только может быть: 39-й серии не будет.

Последний сезон “Убийства”[58] окончен.

Линден потеряла все, а теперь я теряю ее. Телекомпания прикончила “Убийство”. Будут, наверно, какие-то новые сериалы, какие-то новые сыщики. Но я не готова отпускать от себя Линден, не желаю переворачивать эту страницу моей жизни. Я хочу видеть, как Линден обследует глубокое озеро, разыскивая скелеты женщин. Что мы делаем с теми, кого можно вызвать и спровадить одним щелчком телевизионного пульта, с теми, кого мы любим не меньше, чем поэтов XIX века, чем восхитительных незнакомцев, чем персонажей, вышедших из-под пера Эмили Бронте? Что делать, когда кто-то из них срастается с твоим собственным ощущением “я”, а затем бесповоротно ссылается в конечное пространство на сайте “кино по заказу”?

Все так и остается в подвешенном состоянии. Из черной воды рвется мучительный стон. Мертвые, замотанные в бинты из розового промышленного целлофана, ждут своего рыцаря – Линден Озерную. Но она низведена до состояния всего лишь статуи под дождем – фигуры с пистолетом. Совершив свой непростительный проступок, она, считай, подала начальству прошение об отставке.

У телесериалов своя нравственная реальность. Меряю комнату шагами, явственно воображаю продолжение: “Линден в Долине Потерь”. На экране черная вода смыкается вокруг дома на озере. Озеро приобретает форму нездоровой почки.

Линден пристально смотрит в бездну, где покоятся жалкие останки убитых.

Говорит: “Нет хуже одиночества, чем ждать, пока тебя отыщут”.

Холдер, цепенея от скорби и бессонницы, ждет в той же самой машине, пьет тот же самый холодный кофе. Бдительно сторожит, пока Линден не подает ему сигнал, и тогда он снова оказывается рядом с ней, и они вместе бредут по чистилищу.

Неделя за неделей развивается история жертвы. Холдер соединит линиями россыпь кровавых точек, Линден раскопает из-под земли целительный родник. Дерево Линден распространит вокруг себя аромат лайма, очищающий каждую девушку, которая сбросит с себя пластиковый саван и льняные бинты загробного мира. Но кто очистит саму Линден? Какая призрачная горничная отмоет полости ее оскверненного сердца?

Линден бежит. Неожиданно останавливается, оборачивается к объективу. Фламандская Мадонна с глазами провинциалки, переспавшей с дьяволом.

Это уже не волнует Линден – она же всего лишилась. То, что она совершила, совершено ради любви. Для нее есть только одна директива: пусть найдутся пропавшие, пусть наслоения опавшей листвы, придавившие мертвых, треснут, отпуская их в объятия света.

Долина Потерь

У Фреда был ковбой, единственный ковбой в рядах его кавалерии. Красный пластмассовый ковбой с кривоватыми ногами, с револьвером наизготовку. Фред называл его “Краснух”. На ночь Краснух не возвращался в картонную коробку, куда отправлялось все остальное из маленькой крепости Фреда, а пристраивался на низкий книжный шкаф около кровати, чтобы Фред всегда мог его видеть. Однажды, делая уборку, мать вытерла со шкафа пыль и не заметила, как Краснух свалился вниз и попросту исчез. Фред искал его несколько недель, все перерыл – без толку. Лежа в постели, беззвучно звал: “Краснух, Краснух”. Когда Фред строил на полу в своей комнате форт и расставлял солдат, он чувствовал, что Краснух где-то рядом, слышал его голос. Это не Фред звал своим голосом, звал Краснух. Фред верил, что все так и было, и Краснух стал одним из наших общих сокровищ, занял особое место в Долине Потерянных Вещей.

Спустя несколько лет мать Фреда вынесла мебель из его прежней комнаты. Надо было заменить несколько ветхих половиц. Чего только не обнаружилось, когда убрали старые доски. Там-то, среди паутины, монет да комков окаменелой жвачки, и лежал Краснух: каким-то образом провалился в широкую трещину и исчез из виду, и даже детские пальчики не могли до него дотянуться. Мать вернула Краснуха Фреду, и тот поставил его на книжный шкаф в нашей спальне, чтобы его видеть.

Бывает, что вещь отзывают из Долины, и она возвращается. Я верю, что Краснух позвал Фреда. Верю, что Фред его услышал. Верю, что они оба возликовали. А бывает, что вещь не пропадает, а приносится в жертву. Я видела мое черное пальто в Долине Потерь, на случайной груде вещей, в которой рылись отчаявшиеся оборвыши. Оно достанется какому-нибудь хорошему человеку, сказала я себе, Билли Пилгриму[59] местного розлива.

Грустят ли по нам вещи, потерянные нами? Видят ли электроовцы сны о Рое Бэтти[60]? Вспомнит ли мое дырявое пальто те интересные времена, которые мы пережили вместе? Ночевки в автобусе, идущем из Вены в Прагу, вечера в опере, прогулки у моря, могилу Суинберна на острове Уайт, парижские пассажи, Лурейские пещеры, кафе Буэнос-Айреса. Ткань моего пальто прошита впечатлениями и переживаниями. Сколько стихотворений истекло кровью, срываясь с его протертых рукавов? Я всего на миг зазевалась, увлеклась другим пальто – теплым, мягким, но нелюбимым. Почему мы теряем те вещи, которые любим, а вещи, к которым мы относимся равнодушно, сами за нас цепляются, и именно по ним, когда мы уйдем, станут измерять нашу истинную цену?

И тут меня осенило. Что, если я просто впитала свое пальто вглубь себя? Наверное, в свете его волшебной силы я должна поблагодарить судьбу, что пальто не впитало меня, а наоборот. Тогда казалось бы, что я пропала без вести, хотя меня всего лишь швырнули на стул, пульсирующую, изъеденную дырками.

Вещи, которые мы теряем, возвращаются туда, откуда пришли, к своим первоистокам: распятие – на свое живое дерево, рубины – на свою родину в Индийском океане. Биография моего пальто, обращенная вспять: тонкое сукно прошло через ткацкие станки в обратном направлении, одело ягненка – паршивую овцу, которая немного отдалилась от стада, пасущегося на склоне холма. Ягненок открывает глаза, натыкается взглядом на тучи, которые на миг кажутся курчавыми спинами его собратьев.

Полная луна, этакое тележное колесо, висит низко, и, несомненно, она сейчас зависла между двумя одинаковыми башнями на Лафайет-стрит, где над маленькой площадью царит работа Пикассо – голова девушки с прической “конский хвост”. Я вымыла голову, заплела волосы, убрала шеренги стаканчиков от кофе, тянувшиеся вдоль моей кровати, разбросанные книги и листки с заметками уложила аккуратными штабелями у стены, перестелила постель, достав из деревянного сундука простыни из ирландского льна. Приподняла муслиновую завесу, которой закрываю свои фото работ Бранкузи, чтобы не выцвели на солнце. Ночной снимок “Бесконечной колонны” в саду Стайхена и необъятная мраморная слеза. Я хотела немного посмотреть на них, прежде чем выключу свет.

Мне приснилось, что я где-то и одновременно нигде. Что-то вроде автострады в Роли с маленькими хайвеями, которые пересекаются между собой. Ни живой души вокруг, а потом вижу Фреда: он бежит, хотя вообще-то бегал редко, не любил спешки. В тот же самый момент мимо Фреда что-то просвистело, что-то с колесом на боку, – перебежало, словно живое существо, через автостраду. А затем я увидела лицо этой вещи – часы без стрелок.

Проснулась затемно. Немного полежала, заново переживая сон, чуя, что позади него громоздится целая стопка других сновидений. Постепенно начала припоминать весь этот сонм, выдвигая свой ум, как трубу телескопа, в прошлое, позволяя сознанию самостоятельно сшивать вместе ускользающие фрагменты. Я была высоко в горах. Доверчиво шла за проводником по узкой извилистой тропке. Заметила, что у него кривоватые ноги… И тут он резко остановился.

– Смотри, – сказал он.

Мы стояли на высоком отвесном обрыве. Я так и обмерла: пустота, которая разверзлась передо мной, вселяла иррациональный страх. Проводник стоял уверенно, я же с трудом находила надежную опору для своих ступней. Хотела было ухватиться за руку проводника – а он развернулся и ушел.

– Как ты можешь бросить меня здесь? – закричала я. – Как мне вернуться обратно?

Я звала его, но он не отвечал. Попыталась сдвинуться с места – из-под ног посыпались камни, комья земли. Недоумевала: как теперь отсюда выбраться? Разве что свалиться вниз или улететь.

В следующий миг физический ужас прекратился, и я оказалась на твердой земле, перед приземистой беленой постройкой с синей дверью. Ко мне подошел юноша в белой рубашке, раздуваемой ветром.

– Как я сюда попала? – спросила я у него.

– Мы позвали Фреда, – сказал он.

Я увидела двоих мужчин, которые топтались у старого автокаравана на трех колесах.

– Не хотите ли чаю?

– Хочу, – сказала я.

Он махнул другим. Один из них вошел в дом, чтобы приготовить чай. Вскипятил воду на жаровне, набил заварочный чайник мятой, принес его мне.

– Не хотите ли печенья с шафраном?

– Хочу, – сказала я, внезапно проголодавшись.

– Мы увидели, что вы в опасности. Мы вмешались и позвали Фреда. Он подхватил вас, поднял и перенес сюда.

Он же умер, подумала я. Как такое могло случиться?

– Осталось утрясти вопрос оплаты, – сказал юноша. – Сто тысяч дирхамов.

– Я не уверена, что у меня есть такие большие деньги, но я их достану.

Я сунула руку в карман, и он наполнился деньгами, тютелька в тютельку той суммой, которую просил юноша, но антураж изменился. Я была одна на каменистой тропинке среди меловых холмов. Остановилась, чтобы поразмыслить о произошедшем. В сновидении Фред меня спас. А потом я вдруг снова оказалась на автостраде и вдалеке увидела, как он бежит вслед за колесом, а у колеса есть лицо – часы без стрелок.

– Лови его, Фред! – закричала я.

И колесо налетело на массивный рог изобилия, рассыпавший вокруг потерянные вещи. Колесо опрокинулось, Фред встал на колени, потрогал колесо ладонью. На лице Фреда просияла широченная улыбка, выражающая чистейшую радость, – просияла из краев, где нет ни начала, ни конца.

Час полуденный

Мой отец родился в тени Бетлехемского сталелитейного завода, когда прозвучал полуденный гудок. То есть появился на свет в особый час, когда, если верить Ницше, определенным людям даруется способность постичь тайну – ключ к вечному возвращению всего сущего. У моего отца был красивый ум. Он, по-видимому, смотрел на все философии с одинаковым уважением и изумлением. Если ты способен воспринять некую вселенную целиком, вероятность ее реального существования весьма велика. Она для тебя не менее реальна, чем гипотеза Римана, чем вера как таковая, непоколебимая и божественная.

Пишущая машинка Германа Гессе. Монтаньола, Швейцария

Мы стараемся все еще присутствовать в мире, даже когда призраки пытаются увлечь нас куда-то еще. Наш отец, работающий за ткацким станком вечного возвращения. Наша мать, бредущая в сторону рая, отпускающая нить. Я вот что думаю: по-моему, возможно все. Жизнь находится у подножия сущего, а вера – на его вершине, творческий порыв, обитающий посередине, пронизывает собой все. Мы воображаем себе дом, прямоугольник надежды. Комнату с односпальной кроватью с блеклым покрывалом, несколькими драгоценными книгами, альбомом для марок. Стены, оклеенные выцветшими обоями в цветочек, улетучиваются и распадаются в клочья, и вот новорожденный луг в крапинках солнечного света и речка, впадающая в другую, пошире, где ждет лодочка с двумя сверкающими веслами и одним синим парусом. Такие суда я изобретала, когда мои дети были маленькими. Отправляла суда в плавание, хотя сама на их борт не поднималась. Я редко выходила за забор нашего дома. По ночам молилась у канала под сенью древних длинногривых ив. Все, к чему я прикасалась, было живое. Пальцы моего мужа, одуванчик, разбитая коленка. Те мгновения я даже не пыталась поймать в видоискатель. Они миновали, не оставив по себе памяток. А теперь отправляюсь за семь морей только ради того, чтобы присвоить, затащив на один-единственный снимок, соломенную шляпу Роберта Грейвза, пишущую машинку Гессе, очки Беккета, одр болезни Китса. То, что я потеряла и не могу найти, вспоминаю. То, чего не могу увидеть, пытаюсь вызвать. Работаю, повинуясь череде порывов на грани озарения.

Когда мне было двадцать шесть, я сфотографировала могилу Артюра Рембо. Фото были непримечательные, но несли в себе мою миссию, о которой я давно успела позабыть. Рембо умер в 1891-м в марсельской больнице, на тридцать восьмом году жизни. Им владело последнее желание – вернуться в Абиссинию, где он занимался торговлей кофе. Но он был уже при смерти: как доставить его на борт корабля, как он выдержал бы долгое плавание? В бреду ему чудилось, что он скачет на коне по абиссинским нагорьям. У меня была нитка синих стеклянных бус XIX века из Харара, и я вздумала отвезти их Рембо. В 1973 году я приехала на его могилу в Шарлевилле, которая находится чуть ли не на берегу реки Мёз, и затолкала бусы глубоко в землю, которой была наполнена каменная ваза перед его надгробием. Пусть рядом с ним будет что-то из его любимой страны. В моем понимании эти бусы и камни, собранные мной для Жене, были явлениями разного порядка, но, наверно, в основе был один и тот же романтический порыв. Порыв, пожалуй, самонадеянный, но не зазорный. Позднее я снова побывала в Шарлевилле; ваза исчезла, но я, наверно, такая же, как была – этого не в силах изменить никакие перемены, происходящие в мире.

Прогулочная трость Вирджинии Вулф

Я верю в движение. Я верю в этот беспечный воздушный шарик – нашу планету. Я верю в полночь и в час полуденный. Хорошо, а еще во что я верю? Иногда – во все сразу. Иногда – ни во что. Моя вера колеблется, словно лучи, порхающие над прудом. Я верю в жизнь, которой однажды лишится каждый из нас. Пока мы молоды, то уверены, что мы-то жизни не лишимся, мы – не то, что все остальные. В детстве я думала, что никогда не вырасту: просто прикажу себе не расти – и готово. А впоследствии, совсем недавно, осознала, что переступила некий рубеж, бессознательно замаскированный житейской прозой моей хронологии. Как мы умудрились так состариться, черт подери? – говорю я моим суставам, моим волосам цвета железа. Теперь я старше, чем моя любовь, чем мои ушедшие друзья. Возможно, я проживу так долго, что Нью-Йоркская публичная библиотека будет просто обязана вручить мне прогулочную трость Вирджинии Вулф[61]. С тростью я стану обращаться бережно – ради Вирджинии и ради камней в ее карманах. Но, как бы то ни было, останусь жить, не откажусь от своего пера.

Я сняла с шеи свой тау-крест святого Франциска, потом заплела еще мокрые волосы, оглянулась вокруг. Дом – это письменный стол. И смешение образов в сновидениях. Дом – это кошки, и мои книги, и моя работа, которой не видно конца. Все потерянные вещи, которые однажды могут меня позвать, и лица моих детей, которые однажды меня позовут. Может, мы и не способны вызвать из видений живое тело или выудить из них пыльную шпору, но мы можем взять в охапку сновидение как таковое и принести, в его уникальной целостности, обратно с собой.

Я позвала Каир, и она прыгнула на кровать. Я подняла глаза, увидела, как над моим потолочным окном встает необычная звезда. Сама попробовала воспарить, но земное притяжение неожиданно оказалось сильнее, и странная музыка мимоходом скользнула по мне своим подолом. Я увидела кулачок младенца, который размахивал серебряной погремушкой. Я увидела тень мужчины и поля его стетсоновской шляпы. Он забавлялся с детским лассо, потом опустился на колени, развязал узел, положил лассо на землю.

– Смотри, – говорит он.

Змея глотает свой хвост, выплевывает и вновь глотает. Лассо – на поверку длинная цепочка ползучих слов. Наклоняюсь прочесть, что они гласят. Слова моего оракула. Сую руку в карман, но у меня нет ни авторучки, ни почерка.

– Кое-что, – тихо молвил ковбой, – мы приберегаем для себя.

Пробил час решающего поединка. Час чудес. Заслоняю глаза ладонью от обжигающего света, отряхиваю свою куртку, перекидываю ее через плечо. Отлично знаю, где нахожусь. Выскакиваю из кадра и вижу все то, что вижу. Одинокое кафе – то же самое, а вот сон – уже не тот. Фасад песочного цвета перекрашен в яркий, канареечно-желтый цвет, а ржавую бензоколонку накрыли чем-то вроде гигантского чехла на чайник. Спокойно пожимаю плечами, вхожу горделивой поступью в кафе, но зал неузнаваем. Исчезли столики, стулья и музыкальный автомат. Пятнистые сосновые панели демонтированы, выцветшие стены теперь покрашены в цвет “колониальной синевы” и обшиты белым ванчесом. Ящики с техническим оборудованием, металлическая офисная мебель, стопки брошюр. Перелистываю весь ворох: Гавайи, Таити, казино “Тадж-Махал” в Атлантик-Сити. Турагентство посреди пустоты.

Иду в подсобку, но и там ничего не осталось: ни кофемашины, ни запасов кофе в зернах, ни деревянных ложек, ни глиняных кружек. Исчезли даже пустые бутылки от мескаля. Ни одной пепельницы, а моего философствующего ковбоя – тем паче нет. Я почуяла: недавно он направился в эти края и, должно быть, проехал мимо, когда заметил свежую краску. Оглядываюсь вокруг. Меня здесь тоже ничего не держит, даже высохшие останки мертвой пчелы. Наверно, если потороплюсь, увижу облака пыли там, где проехал его старый безбортовой “форд”. Возможно, смогу его догнать и попросить, чтоб подвез. Мы могли бы вместе путешествовать по пустыням, не нуждаясь в турагентах.

– Я тебя люблю, – шепчу всем и никому.

– Не люби бездумно, – слышу его голос.

А потом выхожу наружу, напролом сквозь сумерки, шагая по утоптанной земле. Ни единого облака пыли, никого не видать, но я и ухом не веду. Я сама себе счастливый пасьянс. Неизменный ландшафт пустыни: длинный, разворачивающийся свиток, который я однажды заполню строчками, чтобы сама себя развлечь. Я все запомню, а потом все запишу. Арию в честь пальто. Реквием по кафе. Вот что я думала, находясь в своем сновидении, глядя на свои руки.

Кафе “Вау”, пирс на Оушен-Бич, Пойнт-Лома