Кутузов Михайлов Олег

— Он нас, русских людей, не милует, а мы будем с ним стесняться? А почему нельзя бить врага?

— Да вить, ваше сиятельство, мы княжеские, — сказал старик, ближе всех стоявший к крыльцу, — мы княжеские, у нас у князя жена — французинка, а управитель — немец.

Михаил Илларионович невольно улыбнулся:

— Так что же с того?

— Как бы чего худого не вышло?

— Кроме хорошего, ничего не выйдет!

— Стало быть, можно? — чуть не крикнул худой.

— Не можно, а должно бить!

Толпа весело загудела:

— А я что говорил?

— Вот это хорошо!

— Только, ваше сиятельство, бить его без оружия несподручно: пока дотянешься до хранцуза топором аль вилами, он тебя издалека скорей пристрелит. Нам бы ружьецом разжиться…

— На всех вас у меня ружей не хватит. Дам сколько могу, а потом уж сами добывайте у французов! — сказал Кутузов.

— Добудем, батюшка!

— Премного благодарны! — ответили хором мужики.

— Только не забудьте присылать к нам гонцов, как у вас дела идут. Вы откуда?

— Из-под Вереи.

— Хорошо. Ступайте вот за полковником, — кивнул на Резвого Кутузов. — Он вам десяток ружей даст.

Резвой пошел к избе Коновницына, у которого в чулане складывалось трофейное оружие. Мужики повалили вслед за ним веселой гурьбой.

У крыльца стояли одни ребятишки.

— А вы чего ждете, воробьи? — спросил Михаил Илларионович, лукаво поглядывая на ребят.

Мальчики молчали, смущенно улыбались, робели.

— Они, верно, вместе с тятьками пришли, — высказал предположение Кайсаров, стоявший у двери.

— Ну, что же вы молчите? — допытывался Кутузов.

— Нет, мы сами, — наконец осмелел кареглазый паренек в новеньких липовых лаптях.

— Как сами?

— Одни пришли.

— Откуда?

— Из Матрениной.

— Это где же такая?

— Из-под Вереи.

— Ага. А зачем пришли?

— Нам бы ружьецо, дедушка!.. — ковыряя пальцем тесовую обшивку крыльца, сказал кареглазый.

— Хоть бы одно на всех, — поддержал просьбу второй мальчик.

— А что же вы с ними станете делать?

— Француза бить.

— Он нашу деревню пожег. Тетку Марью убил, — прибавил третий.

— И дядю Степана, — разговорился последний, четвертый мальчик, бывший меньше всех.

— А где же вы теперь живете?

— В лесу, у лисьих ям, знаете? — ответил маленький.

Михаил Илларионович смотрел на ребят, горько улыбаясь.

— Дедушка, дайте хоть этот… Как его, забыл… Такой… поменьше… — просил кареглазый.

— Пистолет, что ли?

— Ага, ага! Дайте!

— А вы стрелять умеете?

— Умеем! — уже хором ответили мальчики.

— Как думаешь, Паисий, придется дать? — посмотрел на Кайсарова Михаил Илларионович.

— Придется, ваше сиятельство: парни — бравые, — ответил Кайсаров, пряча улыбку.

— Тогда принеси им карабин и патронную суму, что давеча взяли у пленного конноегеря. Карабин стоит возле окна, в углу.

Кайсаров принес французский карабин и сумку с патронами и передал Михаилу Илларионовичу.

— Тебе сколько лет? — спросил Кутузов у кареглазого паренька.

— В филипповки будет тринадцать.

— Ну вот. Я в четырнадцать лет взял ружье, а ты немного раньше. Ты парень храбрый, будь же таким всегда! Получай!

И Кутузов передал кареглазому пареньку карабин и патронташ.

Мальчик весь зарделся от радости:

— Спасибо, дедушка!

— Спасибо! — благодарили все остальные.

И, окружив счастливца, побежали к коновницынской избе, где полковник Резвой выдавал крестьянам ружья.

Михаил Илларионович сидел на крылечке, удовлетворенно думая: "Народ поднялся, в нем вся сила!"

Наполеона, видимо, тоже очень беспокоит русский народ, партизаны.

Недаром и Лористон так распинался о "варварской войне". Перед партизанской войной весь полководческий талант Наполеона становится бессильным. Так было в Испании, так будет и в России.

Надо окружить Наполеона в Москве партизанскими отрядами, чтоб он без нашего ведома не мог сделать ни шагу. И побольше тревожить его коммуникации.

А чтоб руководить партизанами, надо немедля отправить небольшие военные отряды.

"Ты думаешь, голубчик, разбить нас в генеральной баталии, а вот мы тебя доконаем малой войной!" — подумал Кутузов, вставая.

Каждый день, проведенный нами на этой позиции, был драгоценен для меня и для армии, и мы этим воспользовались.

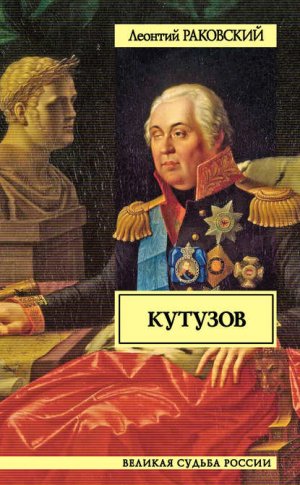

Кутузов

Партизанская война, которую от Витебска вели своими силами и по своему разумению народы России, приняла в Тарутине более широкие и совершенные формы.

Фельдмаршал Кутузов мудро оценил все значение и мощь народного гнева. Александр I и русское дворянство боялись народа и не хотели давать ему в руки оружие. Ростопчин, только на бумаге неискренне призывавший народ дать отпор врагу, продавал москвичам заведомо негодное оружие. Когда же пришлось уходить из Москвы, Ростопчин предпочел оставить врагу в Московском арсенале 150 пушек и 60 тысяч новых, совершенно исправных ружей и пистолетов, нежели раздать их народу.

Кутузов же не только помогал организовать партизанские отряды и руководил ими, но и заботился об их вооружении. Он взял под свой контроль выступления партизан, тесно связав их с действиями армии.

Кутузов разослал по всем направлениям летучие военные партии под командой молодых энергичных офицеров. Эти партии были костяком, на который опирались и вокруг которого росли отряды народных мстителей.

В треугольнике Можайск — Москва — Тарутино находились легкие военные отряды полковника Вадбольского, капитана Сеславина, поручика Фонвизина. Генерал Дорохов стоял у Вереи. Левее их, между Гжатском и Вязьмой, уже с конца августа действовал отряд Дениса Давыдова. Правее, на Серпуховской дороге, был отряд князя Кудашева, на Коломенской — казачьего полковника Ефремова, у Рузы — майора Пренделя, у Можайска — подполковника Чернозубова.

Москва была охвачена с юга и юго-запада цепью отрядов.

Они истребляли шайки французских мародеров, нападали на отдельные команды и транспорты наполеоновской армии, перехватывали курьеров и брали пленных.

Такая "малая война" была необычайно неприятна, непонятна и тяжела Наполеону: он терял в ней каждый день убитыми, ранеными и пленными сотни солдат.

Не очень понимал, а потому и не очень одобрял ее и английский соглядатай при квартире русского главнокомандующего сэр Вильсон, считавший себя первоклассным полководцем. Ему поддакивал Беннигсен: барон вообще всегда считал своим долгом выступать против любого начинания Кутузова. Он из зависти к Михаилу Илларионовичу называл "малую войну" никчемной.

— Курочка по зернышку клюет да сыта бывает! — говорил на все такие неумные, недальновидные разговоры Кутузов.

Он не обращал внимания на злопыхательства врагов и делал свое. Фельдмаршал каждый день имел точные сведения о противнике и мог спокойно жить в Тарутинском лагере, который, в сущности говоря, был не лагерем, а крепостью.

Русская армия хорошо обжилась за три недели у Тарутина. Лагерь растянулся от правого берега реки Нара по обеим сторонам Калужского большака почти на две версты в длину.

Видя, что главнокомандующий не собирается сниматься с места, солдаты построили теплые шалаши и землянки, завели бани. У офицеров в землянках появились камельки и лежанки и кое-какая мебель. В деревне Гранищево, как во всех окрестных деревнях, покинутых жителями еще до прихода армии, не осталось изб: солдаты растащили их по бревнышку, используя по-своему. Кое-что — заборы, клети, сараи — в первые же дни пустили на дрова. В Гранищеве было всего лишь две улицы, а тут сразу образовалось их множество: "Шестой корпус", "Второй корпус", "Гвардейский" и т. д. Самой крайней была "Кирасирская", а за ней все поляны вдоль дороги занимала резервная артиллерия, тянувшаяся чуть ли не до Леташевки.

В лагере существовали не только улицы, но и площади, возле которых осели пронырливые, юркие маркитанты.

Тарутино стало чем-то вроде столицы: взоры всей России были обращены на это безвестное село.

Сюда двигались воинские пополнения, гнали табуны лошадей, везли снаряды, порох, ружья, полушубки, сапоги, хлеб, фураж.

В Тарутино шли пешком и ехали на подводах мужики и бабы проведать служивших в армии сыновей, мужей, братьев.

Торговцы гнали скот, везли масло, мед, крупу, яйца.

В Тарутине можно было достать ставропольские арбузы и дыни, крымский виноград, астраханскую сельдь, киевские паляницы.

Тарутино походило на шумную, веселую ярмарку.

Ржали кони, звонко перекликались кузнечные молоты: полковые кузнецы делали подковы, обивали железом колеса повозок; стучали топоры: плотники исправляли фуры и зарядные ящики. На площадях сбитенщики, саечники, пряничники, блинники, квасники зазывали покупателей. Продавцы махорки кричали: "А вот черт курил, дымом жинку уморил!" Торговцы нюхательным табаком предлагали: "На грош нюхай сколь хошь!" Разбитные маркитантки бойко выкрикивали:

— А вот орешки для помешки, прянички для Анички! — И лукаво поглядывали на служивых.

А старые служивые лихо подкручивали ус и улыбались друг дружке:

— Ишь у нас как: любую ягодку-малинку рви!

Всего в изобилии, лишь бы в кармане у служивого водились деньжонки.

И как раз деньги в армии пока что водились: за Бородинскую баталию каждый солдат получил по пять рублей, а офицер третное жалованье.

В первые дни жизни в Тарутинском лагере солдаты, обносившиеся в походах и боях, ходили в потертых, латаных мундирах и шинелях, в пестрых, у кого какие оказались, холщовых, холодных брюках. У офицеров редко были видны эполеты и шарфы.

Блестели только ружья, штыки, эфесы сабель да пушечные стволы. Фельдмаршал понимал нужду и строго взыскивал лишь за чистоту и исправность оружия.

Но через неделю каптенармусы выдали на зимние панталоны белого, серого и черного сукна, и армия постепенно приоделась.

Жизнь в лагере была разнообразнее и веселее, чем в походе. В походе и бою некогда осмотреться и новости одни и те же: вчера убили того-то, сегодня ранили этого.

А здесь каждый день что-либо новое.

То пригонят из Калуги или Рязани тысячу лошадей для пополнения конницы. И не только кавалеристы, но и пехотинцы рады случаю посмотреть, оценить и обсудить коней по всем статьям.

То въедут в лагерь с песнями, с музыкой, с лихим присвистом новые казачьи полки ополчения, которые собирал на Дону атаман Платов. Любопытно посмотреть: безусые чубатые казачата в одном ряду с седобородыми казаками. Деды и внуки в одной сотне. И пойдут рассказы о том, как деды "скрадывали свои лета не для венца брачного, а для подвига ратного".

То пригонят, как стадо баранов, очередную партию пленных, которых взяли мужички партизаны. Желтый гусар рядом с малиновым уланом, громадный кирасир в шишаке — с малорослым артиллеристом в куньей шапке. Всякой нации люди: французы, пруссаки, голландцы, баварцы, итальянцы, поляки. Стоят истощенные, худые.

— Не густо живете, тесно у вас с хлебушком!

— А не лезь в чужой двор! — говорили солдаты, глядя на незваного гостя, и удивлялись: из одной, кажется, армии все они, под одним французским золотым орлом воюют, а друг дружку не разумеют!

Коротенький осенний день в Тарутине пролетал для солдат незаметно. Молодых рекрутов уводили за лагерь на стрельбище, а старых с утра смотрел сам фельдмаршал. Сумы открыты, накремники вынуты и повешены на пуговицу, пыжовники и отвертки сняты.

Михаил Илларионович медленно шел вдоль строя и хоть одним глазом, а все видел, замечал всякий непорядок.

Но вот день прошел. Пробита "Заря", пропели "Отче наш", и раздался фельдфебельский крик (нет приятней команды на свете):

— Водку пить!

Все бегут к каптенармусу, каждый спешит выпить "ржаное молочко": водку выдавали в Тарутине три раза в неделю, а в дурную погоду — ежедневно. И хотя жадная каптерская душа, конечно, разбавляла ее речной водицей, но солдат пил водку с удовольствием.

От каптенармуса все бегут к своим артельным котлам ужинать.

Сытная каша съедена. Трубочка выкурена. Кажется, можно бы и на боковую.

Но ничуть не бывало. О сне никто не думает — завтра не в поход и не в бой, можно и позабавиться.

Вот слева, в соседней роте, уже затянули серьезную песню, которую кто-то сложил здесь, в Тарутине:

Ночь темна была и не месячна.

Справа завели старую, лукавую, занозистую:

- Молодка, молодка молодая,

- Солдатка, солдатка полковая…

Где-то весело тренькает балалайка и тенорок вместе с ней выговаривает:

- Ах ты, черненький глазок,

- Поцелуй меня разок!

А во 2-м батальоне уже ухает бубен, слышится топот ног и кто-то припевает, выплясывая:

- Как под дождичком трава,

- Так солдатска голова:

- Не кручинится, не вянет,

- Службу царску справно тянет…

У жарких костров пошли задушевные разговоры.

У одного вспоминают Бородино:

— При Бородине трусу не было приюта!

— Да, пришлось и в рыло, досталось и по дыхалам, схватили и под микитки!

— У нас под телегой на самой оси висела корзинка с овсом. Ядро пробило ее, прошло скрозь овес и засело в оси. Так и до сих пор сидит.

У второго костра балагур-рассказчик складно бает:

— Старый муж молодую жену имел, из дому отпускать в гости никуда не хотел. Когда же с нею вместе опочивал, то спальню свою накрепко запирал…

У третьего старый солдат не спеша поучал молодых:

— Первый год службы — это, как сказано, первая паша, первый подножный корм… Я вот, братцы мои, в девяти стражениях был. В первых двух делах, не хочу греха таить, хоть назад и не пятился, а больно струсил: не пришлось мне по скусу, как ядра жужжат да пули свистят. Но с третьей схватки попривык к этой музыке. И перетузил на свой пай чуть ли не десяток врагов!

А в сторонке, где чернеют телеги и шалаши маркитантов, слышится приглушенный говор:

— Что ты, окаянный, уронишь! — недовольно шепчет бабий голос.

— Толста, не расшибешься!

— Чего пристал, всамделе? — уже строже начинает тот же голос, но тотчас сбивается на прерывающийся хохоток: — Ой, пусти, сатана!

— Дуня, слышь-ка! Где же солдату и погреться…

— Я те погреюсь! Пшел ты к лешему! — опять становится суровым бабий голос, слышится звучный шлепок, и от маркитантской телеги отлетает в сторону какая-то фигура в шинели.

— Велика барыня — до нее и не дотронься! Сама не прочь, даром, что мужняя жена, — недовольно изрекает фигура.

Но через секунду снова ласково усовещает издалека:

— Дуня, Дуняша! Подь сюда — хозяин требует!

— Я те такого хозяина дам, гладкий пес! — слышится в ответ.

И все эти лагерные звуки покрывают протяжные оклики часовых.

Тарутинской лагерь жил полнокровной, спокойной жизнью, словно не было войны, словно в двенадцати верстах не стоял авангард Мюрата.

Русская армия пополнялась, укреплялась, отдыхала.

Вильсон, Беннигсен и прочие недруги Кутузова не хотели видеть этого, но народ, солдаты понимали прозорливость старого фельдмаршала.

— Наш Михайло Ларивоныч держит Аполиёна в Москве, точно лютого зверя в западне! — с гордостью и некоторой похвальбой говорили они.

Глава десятая

ПАРТИЗАНСКОЕ ЖИТЬЕ

В течение шестинедельного отдыха главной армии при Тарутине партизаны мои наводили страх и ужас неприятелю, отняв все способы продовольствия.

Кутузов

Вот когда Черепковский понял, что командовать, пожалуй, труднее, чем быть под командой.

В роте ему ни о чем не приходилось думать: за него думал ротный, капитан Чельцов. А случится тревога — загремит неусыпный барабан.

Здесь же и без барабана вечное беспокойство: выставь за деревней караулы да ночью сам проверь, не спят ли под кустиком дозорные. Патронов мало, ружей и того меньше — у кого голова об этом болит? У командира. А в бою класть голову что рядовому партизану, что командиру — одинаково.

Черепковский и Табаков осваивались с давно забытой деревенской жизнью, а мужики привыкали к новой, незнакомой роли партизан. Черепковский не думал обучать партизан строю. Он учил чистить ружье и всегда помнить о нем.

— Ружье чтоб всегда было справно. Придешь в избу, прежде всего ему место найти. Но не где-либо в темном углу, что сразу и не схватишь, коли вдруг понадобится, и не с бабьими ухватами да помелом, — повторял он то, чему двадцать лет назад учил его самого фельдфебель.

Черепковский прививал партизанам кое-какие солдатские заповеди:

— Кто вперед идет, тому одна пуля, а кто бежит назад, тому десять вослед! Храбрый терпит раны, как мученик, трус — как наказанный преступник! — поучал Левон.

— Пострелять бы! — просила молодежь, не очень прислушиваясь к поучениям.

— Патронов мало. В армии и то говорится: береги патрон в бою, а сухарь в походе. А тут и подавно. Разживемся немного, тогда и постреляем.

— Как ни учись стрелять, а француз скорее тебя подстрелит, — сказал староста. — Он с ружьем так, как ты с цепом!

— Ничего — схватимся в загрудки!

Табаков слушал наставления Черепковского партизанам и вполголоса говорил бабам, которые так и ждали от этого веселого солдата каких-либо шуточек-прибауточек:

— Левон не колпак: строгий командир! Он у меня ровно поп, а я как пономарь. Он проповеди читает, а мое дело только петь.

Неунывающий Табаков поддерживал настроение деревни: все крестьяне ходили мрачными — в Москву вошел враг.

— Эх, Москва, Москва, горбатая старушка! — вздыхали крестьяне.

— Эта весть, как крещенский мороз, оледенила нас!

— Ничего, братцы! — подбадривал Табаков. — И опрочь Москвы люди живут: вот на Волге, в Сибири, на Украине.

— И какой-то Аполиён? Али у него ноги в десять сажен, что он так быстро до нас добрался? Ведь его царство — за морем, за горами, за лесами?

— Нет, не за морем. К нему по сухому пути дойтить свободно — через Смоленск, наш Витебск, Минск и на Аршаву. Прямая дорога, — объяснял Черепковский.

— Сказывают, он сам-то с локоток, таконечкий, а пузо у него агромадное, словно целое корыто гороху съел.

— Да не ври, — строго перебил Черепковский. — Человек, как и все. Мы вот с Табаковым его видали…

— Да неужто?

— Всамделе.

— Человек как человек. Голова облезши, как старый полушубок, а шея синя, ровно в петле была, — улыбался Табаков, и партизаны не знали, шутит он или взаправду Аполиён таков.

Вместе со слухами о пожаре и разграблении Москвы доходили и другие, более веселые слухи: народ подымался на врага кругом. Все — и стар, и млад, мужчины и женщины. Тут партизан собирал бурмистр, там — отставной солдат, а в соседнем селе — волостной писарь. И всего чуднее казалось, что в партизаны шли женщины.

— Ирод нашу сестру нарушает, — говорила баба. — Вон в Знаменье к помещичьей кухарке двое ихних подлипал влезли в чулан, где она спряталась. Так стряпуха их обоих кухонным ножом и приколола!

Девушки испуганно переглядывались:

— Поделом им, окаянным!

— А тая кухарка — Настасья знает — немолода, годов сорока, да к тому же дурнолица, с журавлиной шеей.

— Им любая гожа…

— Вот добро нашему брату мужику, — улыбался Табаков. — Только б от него лошади не шарахались, то и красив!

Отовсюду шли рассказы об убийствах стариков и детей, о насилиях и грабежах солдат "великой армии".

В деревню иногда наведывались группы мародеров, но Черепковский не зевал, всегда достойно встречал их со своими партизанами. И его отряд все больше вооружался. Кроме того, молодежь ходила на страшное Бородинское поле собирать ружья и патроны. И вскоре у большинства партизан уже были ружья.

Черепковский учил партизан на лесной полянке стрелять. Стреляли в соломенный куль, на который надевали мундир убитого французского солдата. И через неделю уже кое-кто из молодых хвастался перед девками:

— Я к ружью, как крючок к петельке, приловчился. Мои выстрелы всегда верны, и франц промаха не жди!

Война ушла куда-то далеко, совершенно не стало слышно орудийных раскатов. Казалось, всюду царит тишина и покой.

Враг сидел в сожженной Москве. Партизаны со всех сторон окружили ее, не позволяя Наполеону производить фуражировку в окрестностях. У Калуги стояла главная русская армия, которая, по всем слухам, крепла и росла день ото дня.

Деревня повеселела.

— Аполиён сидит, как волк, попавший в облаву! — говорили крестьяне.

Почти весь партизанский отряд был уже вооружен, и Черепковский сказал:

— Нечего нам отлеживаться. В военное время не вино курить, не брагу варить. Надо понемногу щипать француза.

По своему солдатскому опыту он знал, что к Москве должны двигаться обозы с вооружением, продовольствием, снаряжением.

— Как станем отбивать их подводы да нарушать подвоз, так Аполиён скорее ножки протянет!

Мужики охотно согласились: что ж, попробуем!

Черепковский отобрал тридцать партизан помоложе, велел им взять с собой на два дня сухарей и толокна.

— А спать-то где и как будете? — поинтересовалась какая-то сердобольная старуха.

— Клади под голову кулак, а бока лягут и так! — шутил Табаков.

— Тебе что? Ты будешь спать в избе, — ответила старуха. Левон оставлял Табакова на всякий случай в деревне командовать стариками.

Партизаны впервые вышли за пределы своей деревни. Они осторожно двигались к большаку. Во всех деревнях, мимо которых они шли, их встречали партизанские дозоры.

— Куда путь держите? — спрашивали их крестьяне.

— Идем к французу в гости, — серьезно отвечал Левон.

— Час добрый!

К ночи Левон Черепковский со своим отрядом дошел до большака, переночевал в лесу, а утром расположил своих партизан на опушке леса, откуда открывалась Смоленская дорога.

Некоторое время на дороге никого не было видно. Затем показался длинный обоз, идущий с запада. На высоких нерусских фурах что-то везли. Фуры сопровождало большое прикрытие — эскадрон улан.

— Это антиллерийские. Везут порох, бомбы да гранаты, — сказал партизанам Левон. — Взорвать бы их, да у нас сила мала…

Когда обоз прошел, Левон перевел партизан в лощину, где через речушку был проложен небольшой мост. Он выставил с двух сторон караульных, чтобы знать, кто поедет по большаку, и взялся с партизанами ломать мостовины.

Партизаны успели взломать доски моста, когда дозорные сообщили, что со стороны Москвы движется небольшой обоз, сопровождаемый несколькими верховыми.

Левон приготовился встретить гостей — он расположил партизан в придорожных кустах.

Подъехав к поврежденному мосту, французский обоз остановился. Возницы, не ожидая нападения, слезли с телег и пошли к мосту — судить-рядить, что делать.