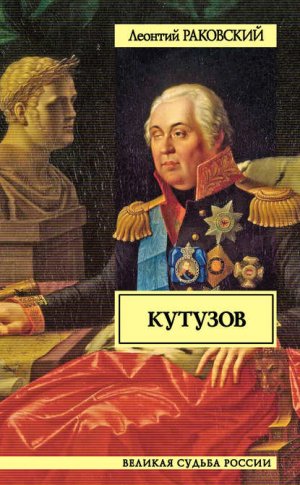

Кутузов Михайлов Олег

— Прошу уговорить жителей оставаться спокойно. Мы не только не сделаем им вреда, но не возьмем малейшей контрибуции. Будем заботиться о безопасности. Скажите, где граф Ростопчин?

— Я был постоянно в арьергарде и потому не знаю…

— А где император Александр и великий князь Константин?

"Если я скажу, что они в Петербурге, то вдруг Наполеон пошлет туда Особый корпус?" — подумал Акинфов и сказал:

— Ваше величество, я слишком мал для того, чтобы знать.

— Я уважаю императора Александра и очень дружен с великим князем Константином. Жалею, что вынужден воевать с ними. Скажите, много ли у вас потерь в полку?

— Мы каждый день в деле, ваше величество. Сами знаете: без потерь не обойтись!

Мюрат смотрел вдаль и думал. Он прикидывал в уме: а может быть, шурин-император и не станет сердиться на него, что он задержит движение армии? Ведь так прекрасно было бы войти в совершенно нетронутую Москву!

Всегдашняя непреодолимая жажда риска овладела его пылким гасконским сердцем. Он перестал колебаться.

— Передайте генералу Милорадовичу, что я согласен с его предложением. И только потому, что очень уважаю его! — решительно сказал Мюрат. — Пора, пора мириться! Мы будем заботиться о сохранении мира! — горячо говорил он, думая о своем.

И неаполитанский король, милостиво помахав на прощание штаб-ротмистру рукой, уехал к своим.

Акинфов с французским полковником и трубачом, ожидавшими его поодаль, поехал к аванпостам. Акинфов помнил наказ Милорадовича не торопиться и попросил у полковника разрешения полюбоваться по пути двумя гусарскими полками, выстроенными на лугу.

Полковник, видя, как милостиво говорил с русским офицером король, охотно согласился.

— Это самые любимые полки неаполитанского короля — седьмой и восьмой гусарские, — сказал полковник.

Они поехали шагом мимо пестрых эскадронов. Один полк смахивал на русских изюмцев: доломаны имел красные, ментики — синие, а рейтузы — желтые. Только вальтрап был не синий, а малиновый. Второй напоминал мариупольцев: доломан синий с желтыми шнурами, рейтузы красные, а вальтрап канареечного цвета.

Акинфов похвалил гусар.

Не торопясь, разговаривая о том о сем, они проехали к передовой.

Пули уже не жужжали. Стояла тишина. Конноегеря раскладывали костры и варили картошку, забыв о неприятеле.

Акинфов попрощался с любезным полковником и поехал к своим.

Казаки тоже занимались домашними делами. Они быстро переключились от войны к миру: связывали по четыре пики, подвешивали на них котелок и что-то в нем готовили.

Акинфов поехал к сотнику. Сотник лежал на бурке под кустом, покуривал.

— Ну как, договорились? — спросил он, приподнимаясь.

— Все в порядке, сотник. Французы не станут теснить нас. Пойдут так, как пойдем мы! — ответил Акинфов и поскакал к Милорадовичу.

Милорадовича у Поклонной горы он не застал: артиллерия и пехота арьергарда уже вступили в Москву, и туда же уехал Михаил Андреевич.

Акинфов ехал по взбудораженным, переполненным повозками, телегами и каретами московским улицам.

Настоящее столпотворение вавилонское!

Акинфов догнал Милорадовича у самого Кремля.

Он докладывал генералу об успешном выполнении такой деликатной миссии, когда впереди, среди этих проклятий, стенаний и полного уныния, они услышали веселую музыку.

— Какой подлец вздумал в такую минуту играть марш? — вскипел Милорадович и пришпорил коня.

Из Кремлевских ворот выходил с музыкой гарнизонный полк. Впереди него ехал верхом, с важным и совершенно непечальным видом генерал.

— Какая каналья приказала вам оставлять столицу с музыкой? — закричал Милорадович, подлетая к генералу.

— Ваше высокопревосходительство, в регламенте Петра Великого сказано: если по сдаче крепости гарнизон получает дозволение выступить свободно, то покидает оную крепость с музыкой, — ответил педантичный и не очень умный командующий гарнизоном.

— А в регламенте Петра Великого сказано, что надо сдавать Москву? — кричал вне себя от ярости Милорадович. — Замолчать! — замахнулся он на музыкантов нагайкой.

Музыка оборвалась на полутакте. Незадачливый законник-генерал был сконфужен, а музыканты повеселели: им было противно играть веселые мотивы, когда кругом такое горе.

Отдышавшись, Милорадович обернулся к Акинфову:

— Видно, французам очень хочется получить Москву. И если Мюрат сам заговорил о мире, то он, я думаю, пойдет на это… Поезжайте снова к неаполитанскому королю и предложите ему заключить перемирие до утра, часов так до семи, чтобы дать время выйти из города всем обозам и отсталым. Пригрозите: иначе будем обороняться в городе!

Акинфов застал казаков с тем же сотником у Дорогомиловской заставы.

Мюрат уже вертелся среди них, как свой брат. Казаки льстиво называли его "гетман", а он, польщенный, раздаривал им не только свои часы, но и часы адъютантов и выменял у сотника за золотую табакерку его серую казачью бурку, которую уже и накинул на свой попугайский наряд.

Мюрат был горд, он цвел от казачьего почтения, принимая все всерьез. Увидев Акинфова, неаполитанский король улыбнулся ему как старому приятелю.

— Ну что еще, мой молодой друг? — спросил он.

Акинфов передал новое предложение Милорадовича о перемирии.

— Хорошо, хорошо! — сразу же согласился Мюрат.

Он с вожделением смотрел на блестевшие на солнце вдали купола и башни Москвы — у Дорогомиловской заставы любоваться было нечем.

— Но только с таким условием, чтобы обозы, не принадлежащие армии, были оставлены в Москве! — сказал Мюрат.

Акинфов поспешил согласиться.

Был шестой час пополудни. Из Москвы уже успела выйти большая часть арьергарда. В версте от Коломенской заставы на левом фланге Милорадовича появились два полка улан — польский и прусский. Они двигались наперерез Рязанской дороге, по которой отходила русская армия и двигались толпы москвичей.

Милорадович послал Акинфова разыскать Мюрата, чтобы он приостановил движение улан, но на этот раз штаб-ротмистр что-то замешкался. Если бы арьергард и успел уйти, то не успели бы выехать обозы, еще двигавшиеся по запруженным тесным улицам.

Тогда нетерпеливый Милорадович поскакал сам к польским уланам. Те с удивлением смотрели на отчаянного русского генерала.

— Кто командует вами? — строго спросил Милорадович, подлетая к полякам.

— Генерал Себастиани, — ответил польский полковник.

— Где он?

— В той стороне, — показал нагайкой поляк.

Милорадович помчался туда.

— Почему не взять этого пана генерала в плен? — спросил у полковника майор.

— Возьмешь его, а потом, пане Касперский, не возрадуешься, — ответил полковник. — Это генерал Милорадович. Он запанибрата с Мюратом.

— Два сапога — пара, — прибавил, усмехаясь, майор.

— Вот то-то. А конь у него ладный.

Себастиани стоял у дома: пил воду, которую ему подавала какая-то старушка. Он издалека узнал Милорадовича — Себастиани встречался с ним в Бухаресте.

— Добрый день, дорогой Милорадович, — приветствовал Себастиани.

— В Бухаресте было лучшее утро, генерал! — весело ответил Милорадович, пожимая руку Себастиани. — И пили мы не воду, а вино… Но вы, мой милый генерал, поступаете вопреки праву: я условился с неаполитанским королем о том, что мой арьергард будет свободно выходить из города, а ваши уланы уже перерезали дорогу.

— Простите, генерал Милорадович, но я не получил никаких указаний от короля! — пожал плечами Себастиани.

— Вы не верите слову русского генерала? — возмутился Милорадович, вытаращив свои голубые глаза.

— Нет, я верю, верю! Тысячу раз верю вам, мой милый Милорадович! — ответил Себастиани и приказал уланам расположиться параллельно Рязанской дороге.

Неряшливый Себастиани и нарядный Милорадович поехали к дороге. Они стояли рядом и смотрели на то, как из Москвы проходят обозы.

Мимо них, нахлестывая лошаденок, с испугом оглядываясь на врагов, улепетывали ни живы ни мертвы москвичи. На одной телеге среди вороха узлов сидела миловидная девушка. Она без особого страха и смущения смотрела на польских улан, горделиво подкручивавших усы, посылавших по ее адресу кокетливые улыбки и циничные замечания (которых девушка, к счастью, не понимала).

— Признайтесь, генерал, что мы, французы, предобрые люди, — сказал, улыбаясь, Себастиани. — Ведь это не относится к армии. Все это могло бы быть наше!

— Ошибаетесь! — гордо ответил Милорадович, выпячивая грудь. — Вы не взяли бы этого иначе как перешагнув через мой труп! А сто тысяч, которые там, — указал он куда-то на восток, — жестоко отомстили бы за мою смерть!

Себастиани улыбался — он не возражал: перед ним лежала Москва с дворцами и несметными богатствами, по сравнению с которыми этот нищенский обоз с миловидной мещаночкой был ничто.

У Коломенской заставы, близ старообрядческого кладбища, Кутузов слез с коня и сел на скамейку.

Подперев голову рукой, Михаил Илларионович в тяжелом раздумье смотрел на оставляемую и уходящую Москву.

Уходившие москвичи шли по полям: дорогу заняла отступающая армия.

Над дорогой, над полями висели густые облака пыли, в которых померкло близившееся к закату, ставшее каким-то красным шаром, прежде яркое, радостное солнце.

Войска, выйдя из столицы, становились тут же на привал. Сегодня в полках не было слышно ни песен, ни шуток.

Полки шли молчаливые, понурые.

Зато в беспрерывном людском потоке, в разношерстной толпе москвичей, бросивших насиженные московские углы, говорили больше, чем следовало бы.

Плакали дети, причитали бабы, сокрушались мужики:

— И что с нами будет?

— Куда идем?

Выбираясь из Москвы среди войск и жителей, сбившихся в тесных улочках в одно стадо, Михаил Илларионович слушал, как доставалось и ему:

— Куда он нас завел?

— У, кривой черт!

— Что он, в полном ли уме? — честили Кутузова.

Если бы главнокомандующий был не русским человеком, ему бы, конечно, не сносить головы.

О Барклае и его отступлениях уже как-то забыли. Барклай верхом на коне стоял у Яузской заставы, сам командуя отходившими полками 1-й армии, наводил порядок.

Он говорил, как умел, по-русски:

— Бистрей, бистрей!

И никто уже не ругал его: москвичи не знали в лицо Барклая. А что коверкает русский язык — так мало ли у нас в армии немцев?! А войска, после того как увидали Барклая в Бородинском бою, когда он бросался в самые жаркие места боя и под ним убило пять лошадей (слухи о его геройстве уже шли разные: говорили, что не пять лошадей, а семь, что Барклай сам отбился от четырех французских драгун), — увидели его бесстрашие и самопожертвование и забыли старые подозрения.

Михаила Илларионовича не очень беспокоило то, что москвичи поругивают его: милые бранятся — только тешатся.

Главнокомандующий тревожился за авангард Милорадовича: город большой, французы могли входить с разных застав, и не захватили бы они обозы и артиллерию арьергарда, который двигался от Дорогомиловской заставы.

Слать гонца к Милорадовичу Кутузов не мог: из Москвы через все заставы, как весенний поток, хлынул народ, и попасть в Москву было трудно.

Наконец показался адъютант Милорадовича, гусарский ротмистр.

— Ну что, голубчик? — поднял голову Кутузов.

— Арьергард будет драться, ваше сиятельство!

— Так, так! — одобрительно кивал головой главнокомандующий, хотя думал обратное: некстати вступать в бой, еще не вышли все обозы и войска.

Но не успел гусарский ротмистр замешаться в людскую лавину, катившуюся из Москвы, как к главнокомандующему подскакал второй адъютант Милорадовича, черниговский драгун, с более приятной вестью: Милорадович послал к Мюрату парламентера, предлагает заключить перемирие. В противном случае грозится, что будет драться за каждый дом в Москве.

— Ай да Михаил Андреевич! Вот это молодец! — искренне похвалил главнокомандующий.

Он понимал, что угроза Милорадовича смешна, но, на первый взгляд, таит в себе неприятные возможности для французов. Поддастся ли на эту удочку легкомысленный Мюрат?

Фанфарон!

В войне с французами, где авангардом командует Мюрат, нужен именно такой командир арьергарда, как Милорадович, а не Платов. Милорадович подходит Мюрату: оба — рыцари, оба — актеры.

Михаил Илларионович представил себе Милорадовича: небось одет в новенький генеральский мундир, золотые эполеты, лента через плечо. Конечно, чисто выбрит, надушен, как на бал, и, может быть, еще, для пущей важности, на горле какой-либо дорогой шарф — это Милорадович любит, и это тоже в духе щеголеватого, любящего наряды Мюрата.

Жаль вот только, что Михаил Андреевич не научился правильно изъясняться по-французски — говорит чуть получше Уварова, "же сира". И то сказать: Мюрат и так по-русски не знает, как Милорадович по-французски. Говорят, неаполитанский король научился у казаков хлесткому русскому бранному слову да еще знает "пасибо".

Прошел еще час в ожидании.

Выстрелов со стороны Дорогомиловской заставы не слышалось.

Поток войск из Москвы прекратился. Уже выходили пехота и артиллерия арьергарда.

Михаил Илларионович волновался: ну что же, как там разговоры о перемирии?

Наконец примчался адъютант Милорадовича. Привез необыкновенно радостную весть:

— Милорадович выговорил перемирие до семи часов утра. Улестил, пустил французам пыль в глаза, обвел вокруг пальца.

У Кутузова отлегло от сердца: "Ай да Михаил Андреевич!"

Недаром Кутузов любил его и звал Милорадовича "моя возлюбленная".

Армия, расположившаяся на биваке у Москвы, поела каши, немного отдохнула и могла двигаться дальше.

Главнокомандующий велел армии идти к Панкову — до Панкова пятнадцать верст, к ночи дойдут.

Войска снялись с места, а коляска главнокомандующего все еще стояла у кладбища.

Михаил Илларионович ждал, когда же французы войдут в Москву.

Уже вечерело, в какой-то церкви ударили ко всенощной, и тут к Кутузову подъехал на усталом, измученном коне Карлуша Толь. Он наклонился к Кутузову и тихо сказал:

— Французы вошли в Москву.

— Это их последнее торжество! — уверенно ответил задрожавшим от слез голосом старый главнокомандующий и, поднявшись, пошел к коляске.

Глава восьмая

МОСКВА В ОГНЕ

Байрон

- Вот башни полудикие Москвы

- Перед тобой в венцах из злата

- Горят на солнце… но — увы!

- То солнце твоего заката!

Никогда победитель не вступал с меньшим торжеством, которое сопровождалось бы более зловещими признаками.

Генерал Пюибюск

Наконец то, к чему все эти месяцы так стремился Наполеон, свершилось: "великая армия" подходила к Москве.

Император был равно готов ко всему: к кровопролитной битве под стенами древней столицы и к переговорам с упрямым Кутузовым о мире.

Но, как указывали карты д'Альба, до Москвы остались последние версты.

— Вон с тех холмов Москва должна быть видна, — говорили все.

К скольким столицам мира за пятнадцать лет войн подходили победоносные войска Наполеона! Сколько больших, красивых, богатых городов отдавалось на его волю, на волю его "орлов": Милан, Венеция, Александрия, Каир, Яффа, Вена, Берлин, Лиссабон, Мадрид, Рим, Амстердам, Антверпен, Варшава!

Уже даже трудно вспомнить подробности каждой капитуляции.

В Милане армия назвала Наполеона "маленький капрал", а в Москве должна назвать "божественным императором".

Хотелось спешить туда, к этим холмам, но осторожность заставляла не торопиться и каждую минуту ждать коварного удара из-за угла, какой-либо непредвиденной скифской хитрости. Император велел двигаться осмотрительно: все равно теперь уже Москва никуда не уйдет!

Наполеон был весел: и болезнь, и Бородино с тысячами трупов и неудовольствием на него маршалов миновали. Пусть дуются они, эти глупцы, что император, вопреки их желаниям, не пустил в дело старую гвардию. Вот теперь она идет — человек к человеку, могучая, несокрушимая, идут его "ворчуны", его оплот и сила.

Кавалеристы уже на Поклонной горе. Машут киверами, касками, радостно кричат:

— Москва! Да здравствует император!

Вот оно, настало!

Наполеон невольно коснулся шпорами белых боков Евфрата. "Араб" поскакал в галоп.

Наполеон вскочил на Поклонную гору. За ним, ломая строй, теснились усачи гвардейцы. Каждому хотелось поскорее, раньше товарищей, увидеть Москву.

— Москва! Москва!

— Да здравствует император!

Солдаты кричали, подпрыгивали, бросали вверх медвежьи шапки, блестящие каски, кивера, потрясали ружьями и саблями, обнимали друг друга, смеялись как обезумевшие, воздевали руки: конец мучениям! Конец усталости, конец странствованиям, скитаниям по лесам, пескам и болотам, конец боям!

— Москва! — восторженно повторяла свита, хлопая в ладоши.

Наполеон тоже рукоплескал, радовался, как ребенок:

— Наконец вот он, этот знаменитый город! Давно пора! Заждались!

— Это как в третьей песне у Тассо в "Освобожденном Иерусалиме", когда армия Готфрида Бульонского увидала башни Иерусалима! — кричал сзади Коленкуру Сегюр. — "У каждого как бы выросли крылья на сердце и на ногах! Как легко стало! Да, это Иерусалим!" — скандировал Сегюр.

"Дурак! Сравнивает меня с каким-то Готфридом Бульонским. Гастрономический полководец! Я бы не доверил ему одно капральство, не то что армию!" — подумал Наполеон, глядя вниз.

Перед ним расстилался громадный, необычный город, в существование которого как-то уже не верилось, — казалось, он живет лишь в воображении восточных поэтов.

Сотни церквей с золотыми, яркими причудливыми куполообразными главами, дворцы всевозможных стилей, дома, выкрашенные в разнообразные краски, сады, бульвары, извилистая Москва-река, текущая по светлым лугам.

Над всей панорамой господствовали башни древнего Кремля с высокой колокольней Ивана Великого, на вершине которой сверкал в ярком солнце большой золотой крест.

Мечта. Восточная сказка. Неизведанная Азия!

Вся армия, сотни тысяч глаз с волнением смотрели на Москву. Каждый старался высказать свое впечатление, находя все новые и новые красоты: одни указывали на прекрасный дворец в восточном стиле, другие — на великолепный храм.

Старая гвардия восторгалась:

— Бесподобно! Это — Калькутта!

— А ты был в Калькутте?

— Не был… Это — Пекин!

— А ты был в Пекине?

— Не был, но буду. Маленький капрал меня доведет! — кивал гвардеец на императора.

А "маленький капрал" слез с коня и смотрел на город в трубу и те же самые части города разыскивал на громадной карте, разостланной у его ног на земле.

"Молодчина д'Альб, постарался!"

Один из императорских секретарей, Лелорнь, знавший Москву, называл Наполеону части города, давал объяснения. Наполеон повторял за ним, стараясь запомнить дикие названия:

— Пасмани. Семльяни вал. Куснески мост. Мясниски ворот. Взвз-взвиженька…

И как всегда, плохо запоминал и путал названия, но зато быстро схватывал и запоминал накрепко, навсегда топографию. И постепенно осваивался в этой азиатской концентрической планировке города.

На Поклонной горе стояли уже больше часа. Хотелось не только смотреть издалека, но быть там, среди всего этого великолепия, если оно само дается в руки.

Еще не верилось, что русские отдают без боя такое сокровище.

Наполеон ждал депутатов. Поклонная гора, на которой все кланяются городу, для него — не поклонная. Наоборот: здесь московский мэр, московский магистрат должны поклониться Наполеону, но они почему-то медлят сделать это, а терпения уже не хватает ни у кого.

Армия Наполеона стоит у Москвы, готовая схватить город. Мюрат — у Дорогомиловской заставы, Понятовский — у Калужской, вице-король — у Тверской.

Может быть, депутация ждет у городской заставы, название которой Наполеону не выговорить — такое оно несуразно длинное:

— До-ро-го-ми-ловска-я…

Это не парижское, легкое и короткое: Сен-Жермен.

Терпение истощилось. Наполеон сел на коня и махнул белой перчаткой генералу Сорбье. Раздался условный сигнальный выстрел гвардейской пушки. Он обозначал одно великолепное слово: "Вперед!"

Кавалерия бросилась в галоп; артиллерия, забыв о своих неповоротливых пушках, пыталась не отстать от кавалерии; пехота кинулась бегом, словно не прошла с боями столько сотен лье.

Топот, грохот, лязг, скрип, крики! Веселый ураган! Бескровная атака! Можно бежать, зная, что не страшно, если только не споткнешься и не упадешь под свой же громыхающий зарядный ящик, под тяжелые колеса пушек, если не собьют и не затопчут копыта взбешенных коней.

Опять всколыхнулись, поднялись густые тучи пыли и затмили радостное солнце. И в этих облаках пыли, как в облаках славы, скакал к Дорогомиловской заставе Москвы Наполеон.

Уже более получаса Наполеон с повеселевшей, оживленной свитой ожидал у Дорогомиловской заставы депутацию с ключами от Москвы. Он, удовлетворенный и счастливый, ходил не спеша по улице и предвкушал: вот сейчас появятся, как бывало не раз, смущенные, заискивающие вельможи в орденах и лентах. Будут молить о пощаде и снисхождении. Подадут на бархатной подушке городские ключи. Интересно, какие-то они в Москве? Должно быть, особенные.

Французы удивлялись, такой великолепный город — и без стен!

Гвардия чистилась, надевала парадные мундиры, готовясь церемониальным маршем вступить в Москву:

— Смотри, как наш Жак подкручивает усы!

— Хочет понравиться москвичкам.

— Ах, я вчера плохо побрился!

— Не беспокойся — у тебя седина не только на щеках. Московские красотки всюду найдут!

— Седина в бороду, бес в ребро.

— И что это не видно жителей?

— Испугались!

— Боятся нас!

— А может быть, все ушли? — высказал кто-то смелое предположение.

Гвардейцы подняли товарища на смех:

— Смотрите, что выдумал Жером: москвичи бросили город и ушли!

— Оставили тебе все богатство, все дворцы. Ой, уморил! — хохотала старая гвардия.

Сконфуженный скептик не сдавался:

— Ни одного дымка над домами. Это плохой знак!

— Поздно ты спохватился смотреть за дымом! Москвичи давно сготовили для нас обед!

Наполеон стоял на левой стороне дороги, ждал депутацию: "Если она не успела к Поклонной горе, то должна же явиться сюда".

Он уже заранее все приготовил: назначил губернатором Москвы маршала Мортье (какая честь для гвардии!), комендантом — генерала Дюронеля, интендантом, правителем Московской губернии — бывшего консула в России Лессепса, составил прокламацию жителям — а жителей что-то не видно.

— Поезжайте, поторопите! Эти скифы, вероятно, не знают, как проходят подобные церемонии. Почему так медлят? Могли бы одеться заранее. Со страху растеряли штаны! А может, спешно делают ключи, если у них нет городских стен и ворот. Могли бы взять хотя бы от Кремля. Какое это имеет значение?

Наполеон послал польских улан. Задержка вызвала разные толки.

Первыми зашептались шассеры, ближе всех стоявшие к Наполеону:

— Что за дьявольщина?

Солдаты, которые недавно высмеивали товарищей, предполагавших, что Москва пуста, теперь только пожимали плечами.

— Таким образом больших городов не покидают. Эти канальи попрятались, как кролики. Мы их разыщем! Они еще будут стоять перед нами на коленях! — обнадеживал "ворчунов" капитан 1-й роты Лефрансо.

И все-таки гвардия первая услыхала недобрые вести:

— Москва пуста.

— Все уехали.

— Пусть их дворяне уехали — не жалко. Лишь бы оставили нам свои запасы и погреба.

— И горничных, — шутили гвардейцы.

К Наполеону вернулись посланные польские офицеры. Они доложили: