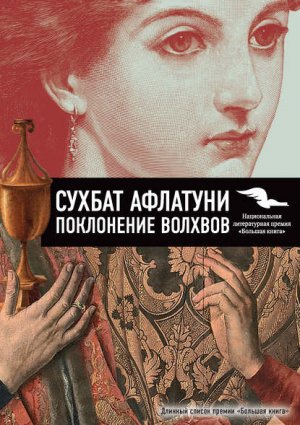

Поклонение волхвов Афлатуни Сухбат

– Но… Что он сказал о предмете самого прошения?

– О предмете прошения? – Брови графа поднялись, по лбу рябью пошли морщинки. – О предмете прошения вы сможете спросить завтра. Да, Варвара Петровна, завтрашнего дня, двадцатого числа государь соблаговолил пригласить вас на… – Многозначительно прищурился: – На литературную беседу…

И снова пол под Варенькой качнулся.

И снова она устояла. Только впилась глазами в портрет, в профиль, в аксельбанты.

– …будете ожидать там, за вами явится карета, – шелестел граф, успев взять Варенькину руку в свою, влажную и металлическую от перстней. – Вы, надеюсь, понимаете важность вашей миссии?

– Я никуда! Ни на какую… Ни на какую встречу!

Она лежала вниз распухшим лицом и била кулачками по подушкам.

Избив еще пару подушек, поднялась. Прошлась по комнате, всхлипнула. Подняла с пола подушку, на которой сама когда-то вышила котят, игравших с клубочком шерсти.

Бросила ее на кресло, шагнула к зеркалу.

Долго стояла у зеркала, так долго, что у ключницы, посланной подглядывать, заломило поясницу, и она заковыляла обратно к барыне просить смены караула.

В дверь поскреблась Маменька. В щелке заблестел испуганный глаз.

– Чаю с лимончиком, Варенька? С лимончиком?

– Оставьте, Маменька.

И сама удивилась своему спокойному голосу.

Посмотрела на платье, которое ей доставили. Белое платье из moi-antique. Кружевная уборка по бокам в два ряда. Внизу рюш из лент. Банты зубцами из de fantasie. Корсаж с двумя шнипами. Кружевная берта с бантами из лент, все симметрично.

Государь Император более всего любил свой Народ, прекрасный пол и симметрию. Хотя симметрию Он любил, пожалуй, более всего.

Даже прелестниц Он подбирал из соображений симметрических. Так, чтобы через равные промежутки блондинок шли брюнетки. Чтобы после возлюбленной, имевшей родинку на правой щеке, являлась с родинкою на левой. С годами амурный педантизм развился далее, до точных сведений о ширине талии, длине ног и прочих арифметических величин. Все эти величины сортировались и ранжировались в Его уме, расставлялись рядами, парами, и если бы можно было собрать и выстроить их в одном месте и обозреть, то явилась бы чудная картина, или, точнее, – архитектурное сооружение.

– Архитектурное сооружение!

Государь медленно прошелся по кабинету. Архитектура была Его фавориткой среди прочих искусств, превосходя даже самое литературу, в которой Государь был большой знаток и ободритель талантов. В литературе, однако, все дело портили сами литераторы: то пашквиль настрочат, то рукопись безо всякого позволения в печку швырнут, то на дуэлях напроказят. Вот если бы можно было из лучших литераторов комиссию составить, и чтобы эта комиссия все время заседала, отправляя Ему на утверждение не незрелые наброски, а окончательные проэкты… Кстати, отчего же не ввести в литературу это архитектурное слово «проэкт»? Отчего не называть «проэктами» все эти рукописи, стихами и прозою, направляемые для Его одобрения?

Нет, не слепишь из этих господ ни комиссии, ни министерства по писанию в рифму, ни коллегии по наблюдению за четырехстопным ямбом.

– Нет в литературе симметрии… – вздохнул.

Другое дело – архитекторы. Умытые, услужливые, разноцветными чернилами пользуются… Имел, имел Государь слабость к архитектуре еще с тех лет, когда в Великих Князьях прозябал. Когда исполнял обязанность генерала-инспектора по инженерной части; чертежи просматривал и вопросы задавал. От этих вопросов господа архитекторы сперва за голову хватались; потом привыкли. Особо после того, как ударился Великий Князь оземь на Сенатской, да так ударился, что вся Россия волной пошла, и обратился Государем Императором. С тех пор не проходит ни один проэкт без Его визы: «Быть по сему». И – вензеля, вензеля…

И заклубилось по столицам строительство, заскрежетало железом о камень, затопали по строительным лесам мужички, напевая свои душевные песни под тяжестью мешков с песком и раствором. Быть по сему! И зашевелился, поднимаясь на месте Алексеевского монастыря, храм Христа Спасителя. Быть по сему! И возносится на Дворцовой гранитный столп, ось симметрическая, из самой сердцевины площади безлиственным стволом торчащая. И в запустелом Кремле, бывшем еще недавно самым разбойным местом в Москве, строится Его большой дворец: «Кремлевский дворец мой, изящное произведение зодчества, будет новым достойным украшением любезной моей древней столицы…» Быть по сему – и вензеля, вензеля… Строятся по всей России каменные здания, утверждаются «Нормальные планы казенным селениям с поперечными улицами и площадями» – это Он деревеньки по типовому плану перестроить стремится, чтобы сделалась пьяная русская деревня регулярной и симметричной!

А за шторой, за вспотевшим – словно кто надышал да и сбежал, подлец, – стеклом: ледяной обморок, Россия и Народ. Народ, любимый Им до мигрени, до желудочной спазмы, Он с детства приучал себя к этой любви, к этой любви к народу, как к обтираниям ледяной царскосельской водой, как к неуклюжим, косолапым проявлениям верноподданнических чувств – за столетье Просвещения так и не научились льстить по-человечески, скоты!

Он знал и то, что твердят о Нем, свесив раздвоенный язычок, Его недоброжелатели. Для того и учредил Третье отделение, чтобы ни одно вижение этого язычка не оставалось неучтенным и не уложенным Ему на стол. Не было еще в России правителя, столь чуткого к акустическим явлениям в Его государстве.

Вот и теперь плывет выпуклый императорский взгляд по строчкам Всеподданейшего Доклада о деле Петрашевского.

«В марте 1844 года дошло до сведения шефа жандармов, что титулярный советник Буташевич-Петрашевский, проживавший в С.-Петербурге в собственном доме, обнаруживает большую наклонность к коммунизму и с дерзостью провозглашает свои правила; что к нему постоянно в назначенный для сходбища вечер, по пятницам, собиралось от пятнадцати до тридцати разных лиц, одинаковых с ним мыслей; что они, оставаясь до трех и четырех часов за полночь, в карты не играли, а читали, говорили и спорили…»

А снег все хлопочет за окном, все нарастает на зданиях в виде нерегулярного орнамента. Как все самодержцы, к явлениям природы Государь относился с недоверием. Он и о прапрадеде своем, Петре Безумном, не мог думать без изжоги: выдумал же тот столицу на коварных водах возводить! На пустом и нежилом месте… Впрочем, нет, не на пустом: стояли, говорят, здесь деревеньки – Калина, Враловщина… Вот и возвел Петр на их месте Новую Враловщину, великую враловщину из туманов и испарений. А климат?! Можно ли допускать, чтобы главный город империи был игрушкой капризной метеорологии? Жаль, нельзя снести этот бронзовый идол, сплошь покрытый разводьями окислений, словно пятнами неприличной болезни (которой, сказывали, снедался великий покойник)! Да еще змею под копыта подложили: мол, попирает! Для чего, за какие заслуги тут змея, на какие моральные афоризмы она способна навести русские умы? Что она есть наказанное Зло и нашалившая гидра? Но кем она наказана, каким Добром? Сам пучеглазый наездник даже не смотрит на нее; словно гадина раздавлена им случайно, без умысла; возможно, заметь он ее, так и давить не стал, а увековечил бы в своей Кунсткамере, в спирту!

Нет, не таков главный монумент Его, Николая Павловича, эпохи, водруженный на Дворцовой в противостояние взбесившейся бронзе, что на Сенатской. Тут воздвиг Он свой Александрийский столп, идеальную гранитную колонну, вознесшуюся выше непокорной головы позеленевшего прапрадеда и прочих непокорных голов. А на вершине столпа – не развратник со змеею, а ангел с крестом: смирись, гордыня! Высоко вознесен ангел, надо всем наблюдает: и над Петром грешным, кажущимся отсюда не больше жука-бронзовки, и над городом Петра, и над этим… господином Петрашевским!

«Далее Петрашевский говорил, что только правительство республиканское – представительное – достойно человека, причем для сравнения приводил правительство Северо-Американских Штатов. Он упоминал, что целость России поддерживается только военной силою, и когда эта сила уничтожится или, по крайней мере, ослабнет, то все народы, составляющие Россию, разделятся на отдельные племена, и тогда Россия будет собою представлять нынешние Соединенные Штаты Северной Америки…»

При упоминании Соединенных Штатов Государь пожелтел. Недолюбливал он их, наглые, не имеющие своей древности, пахнущие навозом и доморощенной демократией!

«…на собраниях этих порицались действия высших государственных сановников и даже Особы Вашего Императорского Величества, дерзко осмеливаясь называть богдыханом, потому что сравнивали Россию с Китаем».

Китай! Да Китаю до России еще тысячу лет карабкаться! Они бы еще сказали – Япония какая-нибудь! И они не затруднились сравнить Его – с этими Восточными Деспотами, властвующими только ради утверждения своих прихотей! Его, спавшего везде только на мешке с соломой! Его, читавшего в юные годы Марка Аврелия!

Впрочем, более всего был любим уже тогда не Аврелий, а марш на плацу, тут уж наследственность аукнулась: немецкая природа без марша не может, и даже, говорят, Мировой Разум у их новейших философов марширует, вроде прусского солдата. Только вот узки, тесны немецкие владения – негде размаршироваться; не то что Россия, где военным ногам простор и преференция. О, эта вечная тоска Европы по пространству! Этот вечный взгляд, жадный и хитрый, в сторону России! И эзоповой лисицей, будучи не в силах поглотить этот ледяной виноград, твердит себе: варвары, скифы, деспотизм! И наши эзопики научились за ней перепевать: обеды по пятницам устраивают! Французских писателишек и их фантазии обсуждают! Франция, еще недавно лежавшая во прахе, продолжает пакостить России, продолжает насылать умственный яд!

«Скажите тем, кто будет нападать на социализм, что поступать так – значит вводить мертвящий эгоизм в общество и в нем водворять тишину могилы и безмолвие кладбища! Скажите ему, что прошедшее невозвратимо, что ныне никого, даже киргиза, кочующего по широкой степи Барабинской, не прельщает доблесть Святослава, спанье в болоте на потном войлоке и питье вина пополам с кровью еще теплого неприятеля; что закон природы неизменен. Пагубна кичливая гордость быть фосенгаром в отношении к целому обществу! Имеяй уши да услышит».

– Услышат, уже услышали! – И Государь стал брезгливо подписывать смертные приговоры.

Санкт-Петербург, 20 декабря 1849 года

К вечеру снег сошел; заморосило. Окна наполнялись желтым дымом вечерних забот; там доедали ужин, там гнали детей в постель, там стучали на заляпанных воском пианино и существовали своей сумеречной жизнью.

Варенька, уже наряженная и подготовленная к жертве, прошелестела напоследок в детскую; там, среди двух ее братьев, обитал и Левушка. Поглядела на него, спящего, еще раз вздохнула о сходстве с Алексисом, поправила одеяльце. Сам Алексис этого вопиющего сходства никогда не видел, не замечал, отмахивался от липнущего Левушки. И Левушка, надув губки (еще одно сходство!), впивался с удвоенной детскою силой в Вареньку и оккупировал ее своими капризами…

Еще раз поправив вкусно пахнувшее одеяло, Варенька вдруг подумала о втором ребенке. Что, возможно, он сможет разрешить этот нелюбовный треугольник между ней, Левушкой и Алексисом. Алексис, конечно, бессердечное животное, и если бы построили кунсткамеру для моральных уродов, то он бы красовался там на первой полке, но… Был ведь и он поначалу нежен, ручку целовал и прядью ее играл, не говоря уже о письмах. А если было, то зачем же не попытаться вернуть, не сжать в хрупкий кулачок все силы, не увядшую еще (взгляд в зеркало) красоту? Да, Алексис сам как-то назвал ее ангелом; теперь ангел желает родить; это должно исправить, поставить на свои места, вдохнуть новое. Только бы вызволить сейчас Николеньку. А потом, после Рождества, обратно в Новгород – творить из небытия семейное счастье, раздувать погасший очаг, пачкаясь в золе. Прижаться к негодяю Алексису, намекнуть, что простила многое, хотя и не все. Нет, пожалуй, и прижиматься тоже сразу не стоит… Боже, уже часы бьют!

Карета налетела на Вареньку, обдав цокотом и фырком. Дверца приоткрылась: «Варвара Петровна!» Она уже рядом с графом N, дорожная тряска, куда они едут? Мелькнул платочек графа, дохнув вкрадчивым ароматом. «Не волнуйтесь, Варвара Петровна, наслаждайтесь обстановкою; многие первейшие красавицы столицы только мечтают попасть в эту карету». Варенька же вместо рекомендованного ей наслаждения стала вызывать в уме образ братца. Вознесла молитву святой Варваре, прося отвести позор и растление, «а ежели это неизбежно для спасения брата моего, то…». Далее слова не находились; бешено вращалось колесо; помахивал в темноте платочек, удушая Вареньку приторными зефирами.

Въехав во что-то яркое и освещенное, карета встала.

Дул ветер, дымились лошадиные морды; Вареньке помогли сойти. Над головой шумели ветви, сухой лист расписался вензелем перед самым лицом. Здание пестрело огнями.

– Государь здесь?

– Увидите. (Улыбочка.)

В дверях волною звонкого жара плеснул ей в лицо вальс. Ей помогают освободиться от всего излишнего, намокшего, пыльного; она приводит себя в порядок (перед жертвой?) и, распушась, – в зал. Все еще бледное лицо; глаза полуприкрыты; уголки губ вниз. Граф N то исчезает в нарастающих шорохах и драпировках, то – вплотную, ядовитым платочком благословляет:

– Радостнее, радостнее, шер Варвара Петровна, в ваших ручках – участь…

Варенька делается «радостнее», уголки губ чуть вверх – извольте!

И обрушивается зал. По жирному паркету несутся пары; на хорах дионисийствует оркестр.

– И это – литературная беседа?

– Да, Варвара Петровна, обратите внимание на танцующих.

Варенька обращает:

– Это маскарад?

Но граф исчез, лишь навязчивый аромат, навеянный платочком, еще тиранит Варенькины ноздри.

Оркестр, квакнув, замолкает; публика разбредается: перевести дух и поинтересоваться буфетом.

К Вареньке подходит Шекспир; отирает выпуклый лоб:

– То be or not to be – that is the question.

Варенька машинально продолжила:

– Whether ’tis nobler in the mind to suffer / The slings and arrows of outrageous fortune[1].

Шекспир усмехнулся:

– Приятно встретить просвещенную соотечественницу. Здесь даже поговорить не с кем, приходится все время танцевать. Вы любите танцевать?

– Что? (Оркестр снова зашумел.)

– Любите ли вы танцевать?

– Иногда.

– Я тоже люблю. Но здесь мне приходится танцевать эти современные танцы, а для нас, классиков, это пытка… Вот посмотрите, кстати, на Гомера, вот, во втором ряду… Ну куда с его лысиной и катарактой еще плясать мазурку! Или вот Вольтер. Сколько раз говорил ему…

– А кто ему партнирует? – спросила Варенька, продолжая искать глазами графа.

– Не имею понятия. – Шекспир огладил бородку и прислонился к колонне. – Наверняка одна из прекрасных дам вашего государя. Он любит приглашать их на наши литературные вечера.

– Вот как…

– А что поделать? Своих дам у нас по пальцам пересчитать. Ну старушка Сафо – так с ней уже даже Гомер не вальсирует. Мадам де Сталь… Екатерина Великая пописывала недурно, но ваш государь наотрез отказался воскрешать свою бабушку – ничего не поделаешь, престолонаследные сантименты. А еще недавно француженка одна явилась, писательница, мы было устремились к ней, и тут она входит: в мужском костюме и смердит табаком, как шкипер! Мазурка вдребезги. Впрочем, что еще ожидать от дамы, подписывающейся мужским именем! Жорж Санд, не читали? И не стоит. Запомните: Шекспир с ней не танцевал!

Варенька вполуха внимала болтовне классика, а сама все полькировала и всматривалась в пролетающие пары. Успела отгадать золотистую лысину Гомера и острый, как топорик, профиль Данте. Наконец заметила шатена с печальным обезьяньим лицом.

– Да, poor devil[2], ему не позавидуешь, – перехватил ее взгляд Шекспир. – Вынужден танцевать со своею же супругой, Натали Гончаровой, являющейся в то же время предметом воздыханий государя. Тем более она теперь во втором браке, в новых заботах и пеленках. Но тут уж государь только развел руками: если литературный вечер, то как же без Пушкина!

– А где сам государь? – спросила Варенька.

Но тут снова вывалился откуда-то граф:

– Варвара Петровна! Что же не танцуете, мон ами? – И, развернувшись к оркестру, скомандовал: – Вальс!

После Шекспира Вареньку провальсировал Гёте, кавалер гораздо более легкий, пучеглазый, постреливавший афоризмами.

– Литература, увы, слишком тесно связана с монархией. Достаточно монархам хлопнуть в ладони, и мы являемся, живые или мертвые. К счастью, их хлопки тревожат нас не слишком часто. Прошлый такой бал был задан Луи Бонапартом, отплясывали так, что чуть не спалили весь Париж. Да, милая фрау, за союз трона и чернильницы приходится платить. Но мы тоже не остаемся в долгу – такие ассамблеи закручиваем, с шампанским и трюфелями. И наприглашаем венценосных особ из наших списков – а они знают, кто из них у нас в списках! И тогда уже они у нас скачут и пляшут, а мы, поэты, лишь у фонтана отдыхаем. Но, к сожалению, чаще скакать приходится нам…

Она было хотела спросить Гёте, что означает его Ewige-Weibliche[3] (и, возможно, набиться на комплимент), но тут наступил обмен парами, и Вареньку подхватил новый кавалер. Он всё отмалчивался и отплясывал невесть что; старушечьи пряди встряхивались, на Вареньку выставился нос: сообщил, что остатки «Мертвых душ» сожжены, и пепла оказалось совсем немного, и всем желающим, особенно господам издателям, может его и не хватить. Но Варенька уже уносилась в новые танцевальные каскады; птичий профиль отлетел прочь; свечи, блики оркестра закружили ее. Вырвавшись из танца, юркнула в буфет: глотала оршад и обдумывала спросить вина.

Здесь наконец к ней подошли.

Бокал оршада был оставлен, платье оправлено: «Я готова». Мысли о Николеньке, чтобы настроиться; мелкий монашеский шаг. «Скорее бы закончилась вся эта комедия». Оршад на удаляющемся столике; надо было сразу брать вино: с вином – это легче (бедная женская мудрость…).

Два лестничных пролета; натруженные мазурками ноги чувствуют каждую ступеньку. О да, она отвыкла от танцев. Сколько здесь ступеней? «Лестница в небо». Не слишком ли много небожителей за один вечер? «Литература, Варвара Петровна, требует жертв, особенно женских… Теперь – сюда». Холодеют руки; надо было все-таки взять внизу вина, а не разыгрывать пепиньерку.

Уймитесь, волнения страсти… Здесь музыка из зала почти не слышна – так, заскочит мышью пара глухих мелодий. Трещит камин, обдавая спину тревожным жаром. Турецкий диван, позолоты, его портрет: доспехи блещут, хотя солнца и не видно – скрылось за тучи, убоявшись конкуренции. Длань указует за пределы холста; вероятно, на неприятельские войска, а если точнее – аккурат на дрожащую Вареньку.

– Добрый вечер, милая Варвара Петровна!

Голос идет из самого портрета; замечает Варенька, что глаза на портрете – живые, а все остальное – масляная краска.

А голос все говорит, и прошение Варенькино за слог хвалит, и на патриотизм ее нежно надавливает. Окружена Россия неприятелями, это даже барышни понимать должны. А вы – мать растущего отпрыска, будущего офицера какого-нибудь рода войск, вы тем более должны проникаться.

Варенька кивает: прониклась. Только бы не дошло до греха. Но нет, зажужжало что-то в раме, пополз холст, поплыл государь в полной амуниции вверх, а снизу наплывает другой живописный вид: тот же государь, но уже лик подомашнее и одежды попроще. То есть еще мундир, но пуговки сверху расстегнуты, для свободы вздохов, и в глазах – не молния в сторону неприятеля (Варенька на всякий случай ретировалась с того места), а отеческий прищур и нераздельная триада: самодержавиеправославиенародность. Речи – соответственные: готов миловать… одним лишь отеческим радением…

– Здесь, милая Варенька, – позвольте я буду называть вас Варенька – замешана архитектура, оттого и строгость приговора. Открою секрет: русская архитектура – это и есть русская идея, никакой другой русской идее быть невозможно. Оскорбил братец ваш русскую архитектуру, в самое сердце ей наплевал. Оттого и строгости, милая Варенька, что от обиды!

И действительно – как это Варенька сразу не заметила? – на портрете, фоном: купола, колонны. Лезут из-за плеч и боков государя разные сооружения, и чем-то они все на самого государя пропорциями смахивают.

Только привыкла: опять жужжание. Теперь вся картина створкою отходит, под ней – новые виды: государь в партикулярном платье, лицо непарадное, книжный шкап и пастушка на полочке. Разговор (из-за холста) – о литературе, естественно; улыбка в ус: ах, литература! Вспоминает Пушкина, певца ножек и других приятных анатомических деталей… Рад, Варенька, что вам понравился бал, все ради вас. Что? Сам Гёте? Ах, комедианты! Друг Варенька, знали бы вы, какие гамлетовские раздумья овладевают порой моим сердцем, каким ничтожным кажется мне мир и его поступки! И лишь луч Любви…

При словах «луч Любви» за рамою снова засуетились; прежний государь, жужжа, поплыл вверх, наматываясь на валик; Вареньке открылся новый шедевр: Юпитер, без бороды и со знакомыми усами. Сидит в тучах, напоминающих подушки; в руках – связка молний (опять одна – в Вареньку целит). На плече – орел, клюв к уху поднес, последние древнеримские сплетни докладывает. На Юпитере тога; накинута небрежно, с некоторым даже байронизмом; и рука с букетиком молний.

– …луч Любви приносит порой отраду и отдохновение! – заканчивает Юпитер и подмаргивает: не ломайся, смертная. Подойди, и изольюсь на тебя золотым ливнем, лебединым семенем, жарким бычьим дыханием. И олимпийцев порой посещает томленье, тяжелое, как вой титанов, запертых в недрах земных; безумное, как ухмылка Хаоса. И падают пылающими яблоками боги с Олимпа, падают на дочерей земли, покрытых льдом неопытности. И прожигают с шипеньем этот лед, и кусают себя дочери земли за запястье, чтобы не выдать криком горячее присутствие божества. Варенька! Какая усталость и одиночество, мраморное одиночество небожителя! Среди липких алтарей, среди скифских балов! И лишь луч Любви…

Под усатым Юпитером что-то зажужжало, картина стала отделяться от стены. Варенька отпрянула; из-за рамы вдруг выглянула, отыскивая стоявший левее пуф, тяжелая нога. Нога была голой и распухшей, со следами водянки; Варенька следила за маневрами ноги, которая все блуждала, никак не попадая на пуф. Наконец, нога отловила пуф и оперлась. «Сейчас явится вторая!» – подумала Варенька. И не ошиблась.

Нет, все было не так. Привезли, провели коридорами. Нашептали инструкцию. Подтолкнули, напомнили, прошумели удаляющимися шагами. Появились, воровато, но с достоинством. Привлекли. Со вкусом раздели. Все было быстро, липко и небольно. Говорили по-французски.

Прощаясь, подарили ей диадему. Она взяла. Что уж теперь. Главное – просьба о помиловании Николеньки была донесена. Прошептана, проплакана в мраморное, со старческими сосудами, ухо. Кивнул: «Не беспокойтесь об этом». Или ей показалось? Зачем она не повторила просьбу?

Все та же карета отвозила ее, тоскливо гремя по мокрым улицам. Усни, безнадежное сердце…

Санкт-Петербург, 21 декабря 1849 года

Ночь с 21-е на 22-е была тяжела. Николенька обрушивался головою на подушку и считал до ста, приманивая сон. Рот делал бесполезные зевки; зрачки терлись о горячую изнанку век.

Наконец он уснул. Но не сытным сном, какой полагается арестанту за муки и неудобства. Снег с улицы переселился в Николенькино сознание и беспокойно замелькал перед лицом.

Вот Николенька идет Фонтанкой, не решаясь взять извозчика и не подвергать себя мерзостям климата. Набережная; несет дымом; квартальный вылез из будки, носом воздух щупает. Но Николенька дымом не интересуется. Полгода уже ходит Николенька изнутри расцарапанный, и даже Фурье в голове поблек. Архитектура – особенно после злосчастного обсуждения его проэкта – тоже повернулась к нему скучным, обшарпанным боком.

Вот задышало, хорошась кокошниками, Сергиево подворье: запустил недавно архитектор Горностаев сюда свой эклектический коготок, и выросла, выскочила псевдорусская кикиморка и пустилась в пляс по набережной. И расплясало ее аж до другой каракатицы, еще одним эклектиком сотворенной: до дворца Белосельских. Это г-н Штакеншнейдер рядом с горностаевской плясухой своих кариатид выгуливает и прочую псевдобарочную нежить. Щурится Николенька, снежную бурду с ресниц смаргивает.

Полгода как повстречал он на мосту, под мордой грифона, свою возлюбленную. Много с тех пор воды под тем мостом утекло. Схлынул тополиный пух, преследуемый метлами, отполыхало лето, отыграла красноватыми лужами осень. Еще раз наведался Николенька в ту квартирку, куда она его, чихающего, привела. Снова еле нашел, еле взобрался по лестнице. И снова выползло в дверную щелку чужое лицо, девочки с крысиной косицей: «Каво? Вам каво?..» Были еще безумные визиты в прачечные, вглядывание в пар; приходилось придумывать повод, сдавать какую-нибудь рубашку – все ради того, чтобы, нащурившись на влажные лица прачек, убедиться: ее здесь нет.

И вот идет Николенька набережной, сутулится от дыхания севера. Редкие кареты; рыбьи глаза лошадей. Вот одна карета, даже в сумерках светящаяся богатством… Померцав сбоку, чалится к Николеньке и затихает перед ним. Вскрипывает дверца: «Что же вы, Николай Петрович, догонять вас заставляете? Или загордились?»

А Николай Петрович, он же Николенька, он же – изваяние каменное, стоит, речь потерял: она! И голос – ее, и смех – ее, и лицо, из недр глянувшее. Выронил папку с проэктами, а из кареты – ирония: что же вы, Николай Петрович, произведения искусства роняете? Он – поднимать, а сам глазами уже в карете, рядом с насмешницей. Был глазами – стал всем телом, всею прозябшей персоной: усадила рядом. «За что, Николенька, хмуришься на меня? Или в мещанском платье я тебе милее была?» А в Николеньке уже зашумело; стал о своих страданиях-метаниях сообщать; она: всё знаю. Что глазами не видела, то сердце докладывало. «Как же так, ведь ты сказалась прачкой?» А она выюркнула ладонью из меховой муфты, жадно взяла Николенькину – и в муфту ее, к теплу. И давай там с нею безумствовать. Задохнулся Николенька, а она голову склонила, за нею – город в стекле качается, то выпятится кариатидой и тут же сам в себя перспективой убегает… «Как ты меня срисовал, переклинило мою жизнь, Николенька… Видишь, какою барыней-сударыней стала». Он – видит и не видит, весь разум его – у нее в муфте, где ярость ладоней и диалектика жарких уступок. Слова заглушались многоточиями лобзаний; многоточия нарастали, наслаивались на пунктир, отбиваемый копытами, всплесками кнута… Они слились, как тогда, в ее комнате. И когда он выдохнул в нее себя, она вдруг отринула, изменилась: «Ты грязный!» Удар кнута – снаружи – словно по его лицу: ожог недоумения. «Грязный… Прости!» – и в меха, в меха, закрывается рукой; внезапный толчок – выталкивает его в дверь, на полном скаку!

Санкт-Петербург, 22 декабря 1849 года

Заиграл колокол: день Анастасии Узорешительницы.

Радуйся, всеблаженная великомученице Анастасия, узников святая посетительнице и молитвеннице о душах наших!

Николенька выскользнул с лежанки. Взгромоздился на подоконник за порцией утреннего воздуха, зацарапался в фортку, открыл, высунул лицо, втянул ноздрями мороз. Земля была стянута свежим снегом, сквозь перезвон отбило полседьмого.

Николенька зевнул и собрался уже сползать с окна. Но тут раздались голоса, близко и беспокойно, захрустели по снегу подошвы. Николенька прилип к стеклу, впитывая; хождения и беседы нарастали. Из-за собора стали выезжать кареты; начал считать их, сбился, кареты все выезжали, лошади брызгали снегом и выдыхали голубой пар. Отскрипев и отфыркав, устанавливались за собором; следом потянулись на конях жандармы. «Что же это? – бормотал в стекло Николенька, – за кем же эти кареты?»; и еще какие-то фразы, отчего стекло обрастало мокрой дымкой, тут же увядавшей.

Вот служители с тряпьем через плечо направляются к коридору; звон ключей, шагов, отпираемых дверей. Николенька слетает с окна, замирает, дверь отворяется.

– Вставай, ангел мой, до тебя дама одна прибыла, уж забыла имя, пока бежала!

Варенька всколыхнулась на постели. Маменька белеет над ней, в кофточке, подсвечник в руке дрожит. Из-за ее спины моргает и трет глаза прислуга.

– Час который?

– Да и я ей говорю, что в такую рань в приличный-то дом входите! А она уж напросила-то у меня целый короб прощений: ваш, говорит, сын…

– Что? – Варенька вскочила. – Что с ним?

– Да ты оденься-то сперва! Не убежит она, птаха ранняя. Я ей чай велела согреть…

Чьи-то руки вдергивают оцепеневшую Вареньку в ледяное платье, ловят ее плечи в тяжелый платок, мешают и царапают. Маменька вдруг валится в кресло, рассыпается истерикой; «воды!» – бегут за водой. Варенька бросается к креслу, к зеркалу, в зал. Там гостья сгорбилась, одна из просительниц по делу брата, Анна Вильгельмовна, фамилию забыла.

– Простите за раннее…

– Что? Что с братом?

– Сегодня их…

А в Николеньку бросают одеждой, той самой, в которой его взяли.

Следом – чулки, толстые шерстяные.

– Для чего все? – разглядывает Николенька чулки. – Куда нас?

– Узнаете!

Вот уже чулки облегают, стесняют Николенькины ноги, с пыхтеньем налезают поверх сапоги. Выводят. Коридор, дверь, воздух. Подфыркивает карета. Вместе с Николенькой лезет в нее широкая серая шинель, для охраны; вкупоривается, тесня плотным задом Николеньку. Зачастили копыта, закидались ледяной крупой колеса. Впереди и сзади трогаются другие; но это – только по звуку; обзора никакого. Оконные стекла подняты, все в окаменелых узорах, не отскоблишь.

– Куда нас везут?

– Не могу знать, – откликается шинель и еще глубже уходит в себя. Только пар из-под воротника пускает.

– А где же мы теперь едем? Кажется, на Выборгскую выехали? – дышит Николенька на стекло и трудится ногтями.

А шинель свое: не могу знать. Только моргнул на Николеньку сонный глаз – и обратно в ворот.

В раскарябанном стекле забелела Нева. Снова помутнело от густо намерзающего пара. Когда Николенька оттер, уже скакали по Воскресенскому.

– Воскресенский. – Николенька вдруг пронзился: что, если сейчас они свернут на Кирочную, а там…

А там и мимо их дома пронестись могут!

Час, конечно, ранний; но, может, в окне… Может, выйдет кто! Николенька навалился на стекло, поборолся с ним; окно опустилось.

Пестрый воздух улицы ударил в лицо; город, просыпающийся, потягивающийся, позевывающий в рукавицу, высыпался на Николеньку, как коробка леденцов. Утро было ясным, над крышами барахтался комковатый дым из затопленных печей; где-то стучали, бормотали, собирались жениться или просто выпить кофий. Снег был уже кое-где облит помоями. А Николенька дышал ветром и радовался: утро… снег… помои… Как все прекрасно! Люди… Люди шли, останавливались. Стояли и долго глядели на экипажи, окруженные скачущими жандармами с солнцем на оголенных саблях. И шли дальше.

А Николенькина догадка начинает сбываться. Мелькают знакомые домы и лавки, вот-вот и их дом вынесется навстречу, расцветет окнами, а может, и лицом родным… Выглянул Николенька, обдуваясь вихрями; отросшие кудри на ветру плещут. Вот уже засветлел в перспективе их домик. Только вокруг жандармы; один – курносый – поблизости скачет; увидел Николенькины вольности, подскочил:

– Не оттуливай!

Собрался было Николенька крикнуть, что на родительский дом один взгляд бросит, только сзади его уже втаскивают обратно, навалилась шинель, пыхтит над ним, окно задвигает. Николенька в шинельное сукно колотит:

– Мне только на дом свой взглянуть!

А шинель вынырнула вдруг лицом, совсем юным, в угорьках:

– Приговоренным глядеть на дома не дозволено! – И снова провалилась в себя, будто не было между ними ни драки, ни беседы.

Бросился Николенька стекло скрести, только ногти зря попортил. Дом уже пропал, одни чужие здания в тумане.

Едва прошумела кавалькада, выбежали из ворот Николенькиного дома две женщины. И замерли, вглядываясь в конец улицы. Там исчезали кареты, замыкаемые жандармским эскадроном; затих топот, улеглась ледяная пыль.

– Варвара Петровна, это они, это точно. На Семеновскую их повезти должны.

– Не может быть! Его обещали помиловать…

– Варвара Петровна, верный человек сообщил, всех приказали из крепости забрать, уже там и эшафот построили. Что с вами, Варвара Петровна?

– Нет, ничего… Где, говорите, ваша коляска? Вот эта?

Подкатила коляска.

– Варвара! Дочь!

Из дома бежал отец в нелепой шубе.

– Варя… и вы, – вклинился он меж женщин и распял руки, заслоняя карету. – Сударыня, Варе нельзя сейчас никуда ехать, у нее в доме кончающаяся мать. Ехать сейчас просто легкомысленно; потом мы соберемся и поедем туда все… Сударыня, удержите ее от этих пассажей, у нее супруг в Новгороде, достойнейший человек, а она вот – на казнь! Нашу семью и так ожидают несчастья, для чего же ехать и злить?.. Варя, не езжай, я знаю, ты там что-то натворишь!

Варенька, дрожа, смотрела на отца:

– Будьте покойны, Папенька. Я уже натворила. Сильнее натворить невозможно…

Батюшка, не поняв, но испугавшись, осел в шубе, придавившей его косматой тяжестью. Дамы прошли сквозь него, задевая одеждами. Взмахнул хлыст, лошадки понеслись – нагонять. В карете Анна Вильгельмовна что-то говорила; Варенька кивала, но думала о другом. Она была уверена, что там будет государь и она сможет крикнуть ему в лицо. Хотя нет, она еще надеялась: «Он обещал!..»

А Папенька все следил за убегающей каретой, пока за ним не спустились люди и не увели, как дитя, утешать липовым чаем.

Карета нагнала арестантскую кавалькаду на Обводном и, маневрируя, двигалась следом до Семеновской площади. Площадь была украшена задрапированным эшафотом и оцеплена войсками. Дамам пришлось размещаться на валах, где уже теснились толпы зрителей. Здесь же были и некоторые из благородных лиц, виданных до этого Варварой Петровной во время ее хождений по канцелярским мукам, но снестись с ними не получилось; толпа прибывала и расфасовывала стоявших, как получится. Как всегда, тут же оказались знатоки, мелкая чиновная накипь, деловито пояснявшие все, что творилось внизу. Там, на площади, подъезжали кареты, из них выводили несчастных. Вот вывели Николеньку – светлый стебелек; захромал по снегу к своим товарищам. Тут на них наскочил какой-то генерал и закричал с лошади; Вареньке даже показалось, что это сам государь, хотя сходства не было, одни усы.

Несчастных стали возводить на эшафот; первым поставили обросшего господина.

– Это Буташевич-Петрашевский, их главный, – вещал рядом всезнайка в шинели и с красным вакхическим носом. – Он их всех и набаламутил.

Восхождение продолжалось; шинелька с аппетитом произносила фамилии; почти все были Вареньке знакомы: Момбелли, Достоевский… Теперь эти фамилии стали плотью, телами молодых рыцарей прогресса и просвещения, исхудалыми, зябнувшими. Вот и Николенька на эшафоте. Или это не он? Где же государь?

– Должны-с, должны-с быть, – наклоняется к ней шинель и чесночную улыбочку дарит. – Его императорское величество и ожидают-с, оттого и заминки. Некому лучше отдирижировать расстрелом, чтобы не просто кровь и физиология, а воспитание сердец было-с.

А там, внизу, всех к столпам расставили, уже и священник крест поднял, и солнце в серой луже петербургского дыма восходит, на кресте отблескивая. «Шапки долой!»; стали подходить к столпникам, зачитывать конфирмацию. Тихо сделалось в толпе, осторожно; даже записные пояснители смолкли. Слышно стало всё, все слова, костяной хруст снега, скрып эшафота. Чиновник в мундире подходит к каждому, зачитывая вины и завершая хриплым росчерком: «На основании сего приговаривается Полевым уголовным судом к смертной казни расстрелянием, и 19-го сего декабря Государь Император собственноручно написал: “Быть по сему!”». От этих слов поплыла площадь перед Варенькой; покачнулась рядом Анна Вильгельмовна, сестра ее в горести; стала Варенька ее поддерживать, саму бы – кто поддержал. А государя все нет, только ожидание сквозняком по толпам гуляет.

Вот и Николенькин приговор зачитывают, подохрипнув: «…двадцати лет, за участие в преступных замыслах, за покушение к распространению сочинений против правительства, за дерзкие выражения против власти и ее архитектурных благоустроительных мероприятий – приговаривается…». Охрипший тенорок споткнулся и зафыркал кашлем. Нафыркавшись и растерев мокроту, выкрикнул: «Приговаривается к казни расстрелянием!»

А государя все нет; смутно, как сквозь обметанное стекло, видит Варенька, как солдаты одевают несчастных в белые балахоны и колпаки; вот и Николенька в балахоне. А государь все не мчится; а Анна Вильгельмовна – в платок кровью покашливает. На эшафоте священник, следом аналой устанавливают. Но все – с замедлинкой, словно ждут.

– Братья! Перед смертью надо покаяться! Я призываю к исповеди! – Братья молчат, в балахонах переминаются. – Кающемуся Спаситель прощает грехи!

Один балахон дрогнул. Подплелся к священнику, пошептался, поцеловал белыми губами Святое Евангелие, вернулся. Священник движется к балахонам, что-то спасительное в бороду наговаривает, крестом к лицам обросшим тянется, лица – из царства смерти – наклоняются, сухо чиркают губами по кресту – и обратно в свое, безмолвное.

– Этого не может быть. – Варенька теребит Анну Вильгельмовну, еще кого-то. – Сейчас Он остановит все, Он мне обещал!

Лица смотрят на нее отвлеченно, отворачиваются, погружаются в плечи, в меховые воротники, расплываются. Только пояснитель направляет на Вареньку ликерный свой нос:

– Сударыня, не мешайте почтенной публике! – И тут же сам расплылся сизой кляксой.

Варенька уже плохо видит, как троих (почудилось, что и Николенька – лучиком – среди них) свели с подмостков, подвели к столбам, стали привязывать.

– Колпаки надвинуть на глаза!

…Нет, он скачет! Ее мучитель, ее одышливый ангел; спаситель, вдруг слившийся с образом Алексиса, мужа-искусителя, несется по снегу, бьющему под ним ледяными брызгами. И ворвется, подняв лошадь на дыбы, – остановить и оборвать! Ведь он кивнул, когда она просила в его желтое ухо, он кивнул и обещал; обещал!

«Клац!» – застрекотали барабаны – солдаты направили ружья к прицелу.

– Нет! Нет!

Ее успели подхватить; тьма сдавила, всадник проскакал и скрылся за пределами поля, плеснув кровавым плащом. Больше она ничего не помнила – ни как ружья опустились, ни как начали зачитывать помилование.

Прав был Папенька, не желавший отпускать Варвару Петровну на это приключение, хотя, когда ее привезли назад в нервной горячке, он не стал напоминать о своей прозорливости, а принял посильное участие в поднятой суматохе. Лишь под конец дня Папенька робко напомнил о своем пророчестве. «Я ведь как чувствовал, когда не хотел ее отпускать! – сказал он Маменьке, которая сидела над забывшейся Варенькой. – Как чувствовал!» – повторил он, заметив, что супруга никак не реагирует. И тут она отреагировала – в таких нелестных для Папеньки выражениях, что он спешно покинул комнату, потом долго ворочался у себя на кровати и успокоился только после стопки ерофеича. Маменька же поцеловала дочь в горячую щечку и отошла в свои покои, где долго молилась Казанской Божьей Матери, Заступнице за человеков, благодаря за чудотворное спасение раба Божья Николая, а также Анастасии Узорешительнице, дающей во узах сущим скорую помощь и заступление…

Санкт-Петербург, 24 декабря 1849 года

В сочельник небо над городом сделалось красным. «Красное небо», – сказал Папенька. И отошел в темноту – осмысливать.

В домах ставили елки, надевая на них легкие праздничные вериги. Елки качали ветвями, кололись и тревожно пахли чащей: с волками, воронами и следами крови на снегу. Дети пьянели от ожидания подарков.

Во Дворце горел и пенился праздник. Шевелились платья; хрусталь соперничал с позолотою; влажно дышали померанцевые деревца. В нарядах был взят курс на восемнадцатое столетие: на дамах – тюрбаны, убранные дубовыми листьями, которые спускались легкими гроздями вдоль щек и смешивались с завитыми al’anglaise локонами. Были замечены также платья с узорами шинэ, убранные обшивками и гирляндою. Кавалеры были преимущественно в привычных военных нарядах, на которые ветра моды действовали слабо. Государь был также в военном костюме, жевал мессинский апельсин и поглядывал на себя в зеркала.

У Триярских тоже нарядили скромную елку: оставить детей совсем без праздника не поднялась рука. «Мы и не такие времена имели, – сказала Маменька, – а елку детям ставили». Елка затевалась, главным образом, для внука Левушки, которого Маменька уже успела полюбить цепкой старушечьей любовью. Когда Варенька после Семеновского плаца слегла в нервной болезни, Левонька совсем размеланхолился, лип к Варенькиной постели. Теперь Маменька хотела взбодрить его елкой. Да и Петр Людвигович, осмотревший Вареньку, елку позволил, только без шума и прыганья. «Покой, покой», – кивала Маменька; Варенькино личико жалко глядело с подушки, рядом сторожевым львенком золотился Левушка. Внизу, со двора, уже втаскивали елку и трясли ею в сенях, освобождая от снега.

А Папенька снова подходил к окну, и небо снова было красным. «К снегу», – говорил он и уплывал куда-то в сумерки, которых развелось в доме, как паутины. Словно невидимые пауки ткали темноту, рыжеватую, полную старческого сопения, как на картинах Рембрандта. И Папенька замирал, и обращался в желтого, гаснущего старца; а снег все не шел. В комнатах звучали дети; старшие вели дебаты, как расположить на елке украшения и ленты. Левушка тоже участвовал, то есть путался под ногами; наконец, он что-то крикнул и заплакал; ему ответили, кто-то засмеялся. Только Папенька уже дремал, и чуткие пауки оплетали его паутиною сумрака. От свалившихся бед Папенька стал сонлив, иногда религиозен, но чаще делался скептиком. Поставив утром перед собой философский вопрос, он обдумывал его целый день, пока не забывал. Вот и сейчас он думал о красном небе, о негрофилии, или филантропии к неграм, и заснул.

К вечеру дом затих. Варенька первый раз согласилась принять две ложки супа; проглотила и забылась. Маменька со старшими и прислугой отбыла на Всенощную; скептик Папенька остался в своих креслах. Левушка, утомившись от собственных капризов, заснул недалеко от елки. А небо все краснело, словно пыталось разродиться снегом и засыпать весь город с его колокольнями, кабаками, департаментами, сиротопитательными и странноприимными домами.

И тут произошло странное событие. Левушка проснулся от холодного колючего поцелуя. Распахнув глаза, увидел над собой почти забытое лицо.

– Папа! – обрадовался он. И сам испугался своей радости.

– Тсс, – сказал Алексей Карлович Маринелли и, улыбнувшись, поднес палец к губам.

А на другом конце Петербурга, где-то за Обводным, творились дела еще более странные. К дому в два этажа подходили какие-то секретные личности. Вошедших вели по коридорам, все освещение которых шло от красноватого света с улицы. Коридор был долгим; казалось, где-то играет музыка, пищит флейта и похрипывает орган. Постепенно коридор делался населенным; попадались лица, замотанные бог весть во что, и даже пара благородных профилей. Все они обменивались лаконическими приветствиями и шли толпою дальше.

Толпа выплескивалась в небольшую залу. Здесь пахло бессарабским вином и разными шубами и платьями. Прибывшим предлагалось сбросить меха и вкусить стаканчик; вкушение завершалось кряком, охом и другими признаками удовольствия.

Следом была зала побольше, с потолком, расписанным звездами. Здесь располагалась кой-какая музыка; усердствовала скрыпка, в углу благоухал стол. Публика, хотя и попотчеванная красненьким, вела себя пристойно: никто не несся в пляс; только несколько сапог легонько притоптывали в такт скрыпке. Все чего-то ждали, поглядывая на дверь в конце залы.

За той дверью была комната еще более сомнительного интерьера. Всей мебели была только пустая рама на стене. Кроме рамы и обоев с попугаями и лирами на красном грунте, которыми была обтянута комната, здесь не было ничего. Эта комната также имела две двери, одна из которых вела в глухой коридор с красными, предснежными окнами. Другая дверь вела в еще одну комнату. Эту комнату можно было бы принять за склад, все было покрыто шерсткою пыли. Нагоревшая свеча, однако, свидетельствовала, что здесь кто-то был. Письменный стол немецкой работы с миллионом ящичков был засыпан бумагой и расчетами. Среди бумаг выделялся рисунок карты: четыре щекастых Ветра дули на местность, вдоль которой шла надпись Tartaria.

Был тут и еще один предмет. Он был недавно вытерт, о чем говорили влажные пятна на полу. Это был алтарь с идущими фигурами, варварски изувеченный. Части голов, рук и ног были уничтожены, так что было неясно, куда и зачем процессия движется. Над головами – точнее, над местом, где раньше росли и разговаривали головы, – было звездное небо; звезды также были выковыряны. Пустота, сквозь которую глядела некрашеная доска, была и на месте самой крупной звезды.

Фон изображал равнину, и обрубки двигались по ней, задрав несуществующие головы к вырванной звезде. В двух местах равнина закруглялась двумя холмами. Что было на первом, можно было утверждать только гадательно. Зато на втором был прекрасно виден город. С площадями, садами, животными в хлеву. С теплыми улицами, пахнувшими дымом, тмином и нечистотами. С куполом того же желтого цвета, что и уцелевшие над ни звезды…

Николенька распахнул глаза.

Небо дымилось хлопьями. В соборе ударили колокола. Откликнулись другие, из-за Невы. Может, откуда еще далее.

Петербург, нагруженный свечами, елками, мазурками, звоном, – Петербург отплывал от Николеньки, как светящийся корабль. «Мчимся! Колеса могучей машины роют волнистое лоно пучины». А Николенька – на берегу, на утесе, в камере, в липкой постели. Приговорен, помилован. Теперь – в Тмутаракань. В степь, к каннибалам, псоглавцам. Архитектор?! К каннибалам.

Снег, звон, отчаяние. Корабль Рождества уходит, шлепая по воде колесом.

Санкт-Петербург, 3 января 1850 года

«Ни один месяц в году не богат так удовольствиями, как шумный, веселый январь. Неистощимый весельчак, он успевает побывать на всех городских прогулках и загородных пикниках; ненасытный гастроном, он беспрестанно дает завтраки, обеды, ужины, изобретает лакомства и пенит шампанское; неутомимый танцор, он всякий день шаркает в кадрили и носится в польке; любопытный шалун, он каждую ночь толкается в маскарадах, шутит с интригующими его масками и рассыпает из-под домино остроты и любезности…»

Январь в семействе Триярских ознаменовался темной слезливой суетой.

Начало ей было положено еще в канун Рождества: антихрист Маринелли ворвался в мирное жилище, обманул слуг, поднялся в залу и захватил Левушку. При этом слуги хлопали ушами, Папенька глядел двенадцатый сон, а Варенька была в беспамятстве. Потом, правда, оказалось, что, как раз когда Маринелли уносил Левушку, она поднялась сомнамбулою, но, не сделав и двух шагов, упала. Маринелли сбежал с Левушкою вниз, юркнул в экипаж и унесся в снежном мраке.

Рождество прошло в трауре. Слуги рвали на себе волосы и падали в ноги. Папенька, до этого не всегда замечавший присутствие Левушки, сделался бледен и переворачивал дом в поисках пистолетов. Дети тенями жались по углам. Очнулась наверху Варенька и слабо спросила, что такое стряслось. Обморок.

Среди этих мельканий лишь одна фигура располагалась недвижно, за столом, и осмысленными глотками допивала чай с лимоном. Почти ничего не говоря, одними взглядами из-за чашечки, Маменька упорядочивала хаос. Дети были успокоены и посланы спать. Прислуга вразумлена двумя-тремя либеральными тумаками и тоже отослана прочь. Папенька, который наконец отыскал свои пистолеты, был подозван поближе для беседы, по завершении которой швырнул на пол футляр с пистолетами и вышел. Маменька подобрала футляр, неодобрительно осмотрела огнестрельные орудия и отнесла в другую комнату перепрятывать. Хотя из пистолетов не было произведено ни одного выстрела, само их присутствие в доме всегда беспокоило Маменьку.

Наконец она поднялась к Вареньке. И вовремя – Варенька уже стояла одетой; собралась прыгать в ночь и нестись неизвестно куда. Увидев такое несвоевременное воскрешение дочери, Маменька замотала головой. Растратив всю свою риторику внизу в зале, она произносила одни только императивы; Варенька тяжело, с хрипом, дышала. Кончилось тем, что мать и дочь рухнули друг на друга и разрыдались на два голоса. Они неистово обнимались, вытирали друг другу слезы, убеждали и гладили по спине. Варенька капитулировала, дала себя освободить от одежд и уложить снова в постель. «Косточки, одни косточки на тебе остались», – шептала Маменька, подталкивая Вареньку под одеяло. Варенька всхлипывала и поджимала под себя тонкие ледяные ноги. «Обещаешь?» – повторила Маменька. Из-под одеяла утвердительно всхлипнули.

Успокоившись, Маменька добралась до столовой. Под потолком колыхались гирлянды, горько пахла елка. Маменька опустилась в кресло и стала смотреть на нее. Поднялась, вышла; вернулась со свертками. Принялась подкладывать под елку подарки, не исключая и деревянной лошадки – для Левушки…